炭疽毒素

| 炭疽毒素致死因子中域 Anthrax toxin lethal factor middle domain | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

与小分子抑制剂bi-mfm3、35-[5-(4-氯苯基)-呋喃-2-基亚甲基]-4-氧代-2-硫代-噻唑烷-3-基丙酸结合的炭疽致死因子的 X 射线晶体结构。 | |||||||||

| 标识符 | |||||||||

| 符号 | Anthrax-tox_M | ||||||||

| 蛋白质家族数据库(Pfam) | PF09156 | ||||||||

| 蛋白质互联数据库(InterPro) | IPR015239 | ||||||||

| 蛋白质结构分类数据库2(SCOP2) | 1j7n / SCOPe / SUPFAM | ||||||||

| 膜中蛋白质方向(OPM)超家族 | 35 | ||||||||

| |||||||||

| 炭疽毒素致死因子N和C末端域 Anthrax toxin lethal factor N and C terminal domains | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

炭疽致死因子与硫乙酰酪氨酸甲酰胺(一种金属螯合肽基小分子抑制剂)复合的晶体结构 | |||||||||

| 标识符 | |||||||||

| 符号 | ATLF | ||||||||

| 蛋白质家族数据库(Pfam) | PF07737 | ||||||||

| 蛋白质互联数据库(InterPro) | IPR014781 | ||||||||

| MEROPS | M34 | ||||||||

| 蛋白质结构分类数据库2(SCOP2) | 1pwq / SCOPe / SUPFAM | ||||||||

| |||||||||

| 炭疽毒素致死因子亚基 Anthrax toxin LF subunit | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 标识符 | |||||||||

| 符号 | Anthrax_toxA | ||||||||

| 蛋白质家族数据库(Pfam) | PF03497 | ||||||||

| 蛋白质结构分类数据库2(SCOP2) | 1jky / SCOPe / SUPFAM | ||||||||

| |||||||||

炭疽毒素(英語:Anthrax toxin)是由炭疽杆菌(炭疽病的病原体)的毒性菌株分泌的三种蛋白质外毒素。这种毒素于1954年由哈里·史密斯首次发现。[1]炭疽毒素由一种保护性抗原 (protective antigen,PA) 的细胞结合蛋白和两种酶成分:水肿因子 (edema factor,EF) 以及致死因子 (lethal factor,LF) 。这三种蛋白质成分共同作用,发挥其生理作用。组装后的含有毒素成分的复合物会被内吞。在胞内体中,毒素的酶促成分转移到靶细胞的细胞质中。一旦进入细胞质,毒素的酶促成分就会破坏各种免疫细胞功能,即细胞信号传导和细胞迁移。这种毒素甚至可能诱导细胞裂解,如在巨噬细胞中观察到的那样。炭疽毒素使细菌逃避免疫系统、增殖,并最终杀死宿主动物。[2]对炭疽毒素的研究还为了解大分子组装体的产生以及蛋白质靶向运输、孔形成、内吞作用和其他生化过程提供了见解。

炭疽芽孢杆菌毒力因子

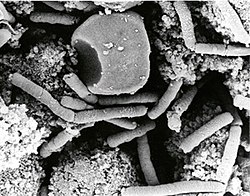

[编辑]炭疽病是由炭疽芽孢杆菌引起的疾病,炭疽芽孢杆菌是一种产芽孢的革兰氏阳性杆状细菌(图1)。该疾病的致死性是由细菌的两种主要毒力因子引起的:(i) 抗吞噬作用的聚谷氨酸荚膜,以及 (ii) 三部分蛋白毒素,称为炭疽毒素。炭疽毒素是三种蛋白质成分的混合物:(i) 保护性抗原 (PA)、(ii) 水肿因子 (EF) 和 (iii) 致死因子 (LF)。

作用机制

[编辑]炭疽毒素是一种A-B毒素。每个单独的炭疽毒素蛋白都是无毒的。当将这些蛋白单独注射到实验动物体内时,不会观察到毒性症状。PA和EF共同注射会导致水肿,而PA和LF共同注射会导致死亡。前者的组合称为水肿毒素,后者的组合称为致死毒素。因此,无论哪种情况,生理症状的表现都需要PA。

在动物模型实验中观察到的PA需求证明了细菌毒素的一个常见范例,称为A/B范例。A组分具有酶活性,B组分是细胞结合组分。炭疽毒素为A2B形式,其中EF和LF两种酶是A组分,PA是B组分。PA是酶组分进入细胞所必需的。它通过形成跨越细胞膜的孔隙来实现这一点,从而使毒素进入,但其机制尚不完全清楚。[3]一旦进入细胞质,它们就可能催化破坏正常细胞生理的反应。

炭疽毒素的组装和转运

[编辑]

炭疽毒素蛋白组分必须组装成全毒素复合物才能发挥作用。为了使LF和EF在靶细胞内发挥作用,它们必须定位到细胞内并进入细胞质。通过一系列步骤,PA可以将EF和LF转位到细胞内(图2)。当83kDa形式的PA(称为PA83)与炭疽毒素受体结合时,该过程就开始了。已知有两种同源受体与PA83结合,分别是肿瘤内皮标志物-8 (炭疽毒素受体1〔TEM8〕) 和毛细血管形态发生蛋白2(炭疽毒素受体2〔CMG2〕)。[4]然后,一个20kDa的片段(PA20)被弗林蛋白酶家族的膜内切酶从PA83的氨基末端切下。当PA20解离时,剩余的受体结合部分(称为PA63)可能组装成七聚体[5] 或八聚体[6] 环状低聚物/寡聚体。 这种环状低聚体通常被称为PA的前孔(或前通道)形式,因为在后续的通路中,它会变成转位酶孔(或通道)。PA20部分释放后暴露出的前孔寡聚体表面可以与LF和EF结合。[7] PA寡聚体的七聚体和八聚体形式可以分别与最多三或四个EF和/或LF分子结合。[6][8] 细胞随后内吞这些组装好的复合物,并将它们运送到细胞内的酸性区域。内体中遇到的低pH值导致PA63前通道转变为阳离子选择性通道。EF和LF在pH梯度的作用下通过该通道,使酶因子进入胞质溶胶。[9]

LF和EF的酶功能

[编辑]一旦进入细胞质,EF和LF就会执行各自的损伤诱导过程。[10]

- EF作为一种Ca2+ 和钙调蛋白依赖性的腺苷酸环化酶,可显著提高细胞内环腺苷酸(cAMP)的水平。cAMP的增加会扰乱水稳态,严重破坏细胞内信号通路的平衡,并损害巨噬细胞的功能,使细菌进一步逃避免疫系统的攻击。

- LF还能通过杀死巨噬细胞帮助细菌逃避免疫系统的攻击。进入巨噬细胞后,LF会作为一种 Zn2+依赖性的内切蛋白酶,剪断丝裂原活化蛋白激酶激酶 (MAPKK) 的N端。这会抑制这些激酶,使其无法有效地与底物结合,从而导致信号通路改变,最终导致细胞凋亡。

因此,这三种蛋白质的协同作用通过一系列事件导致细胞死亡,这些事件使蛋白质进入细胞并破坏细胞功能。

细胞外毒素结构-功能关系

[编辑]炭疽毒素的作用机制是三种毒素蛋白的分子结构与宿主细胞的生物分子结合的结果。通过对PA、EF、LF及其细胞受体(ANTXR1和ANTXR2)的结构进行详细分析,可以清楚地看出这些分子之间的相互作用。毒素分子(图3-5)、受体及其复合物的结构均有助于深入了解这些蛋白质的协同作用。结合位点和构象变化的分析补充了结构研究,阐明了PA、LF和EF各结构域的功能,如表1所示。

PA的结构首先被确定(图3)。[11] 这种结构及其细胞受体的结构为识别和结合的特异性提供了很大启示。[12] PA与受体CMG2(类似于I型整合素)的这种特异性源于它们通过金属离子依赖性粘附位点 (MIDAS)、疏水沟和β-发夹突起相互作用。这些相互作用共同导致了紧密的相互作用,CMG2(和TEM8)上的大量蛋白质表面积被掩埋。[13]

佩托萨(Petosa)等人解析了4.5Å (0.45 nm) 的PA63七聚体的结构。[11] 他们解析出的结构是一种非膜结合前孔的结构,即复合物延伸β桶穿过质膜将LF和EF运送到细胞质溶胶之前的七聚体的构象。

PA20片段在空间上阻碍了七聚化和孔的形成,但当它从单体顶部移除时,预孔会迅速形成。七聚体的形成不会导致每个单体的构象发生重大变化,但通过聚合,超过15400Ų (154 nm2) 的蛋白质表面被掩埋。这些掩埋的表面主要由来自结构域1和2的极性或带电侧基组成。[11]

PA还形成八聚体前通道结构。[6] 八聚体形式比七聚体形式具有更高的热稳定性,因此八聚体寡聚体可以在炭疽病感染期间在宿主的血浆中持续存在。[6]

在PA63寡聚化过程中,EF和/或LF分子快速且同时地与PA前通道结合。这种结合的发生是因为在去除PA20结构域后,PA63的结构域1上暴露出了一个较大的疏水表面。域1提供了与EF和LF的N端相互作用的大表面,[14] 前约36个残基几乎完全同源,前约250个残基的三级结构相似。[15] 对LF和EF结合区域的研究表明,在七聚体构象下,较大的表面积与两个相邻PA63分子的结构域1接触。[16] 如此大的结合面积解释了为什么先前的研究只能在PA63七聚体上结合最多三个分子。PA八聚体与N端LF复合物的共晶结构表明,结合相互作用实际上是两个不连续的位点。[14] 其中一个位点被称为C端亚位点,类似于经典的“热点”,具有预测的盐桥和静电相互作用。另一个位点被称为α钳亚位点,是一个深裂隙,它非特异性地结合LF的N端α螺旋和短β链,从而引导底物的N端向PA通道前腔移动。通过这种方式,α钳辅助蛋白质转位,非特异性地结合,并在其从底物展开时展开二级结构。[17] LF/EF结合位点目前正被用于通过融合蛋白传递治疗剂。

在前孔形成并附着LF和/或EF后,七聚体迁移至脂筏,并在那里被快速内吞。内吞作用是一系列事件的结果。首先,CMG2或TEM8被棕榈酰化,从而抑制受体与脂筏的结合。这抑制了受体在PA83被裂解以及LF或EF与七聚体结合之前被内吞。当PA63与受体结合并发生七聚化时,受体与富含胆固醇和糖鞘脂的微区(脂筏)重新结合。一旦受体和PA返回脂筏,E3泛素连接酶Cb1就会泛素化受体的胞质尾部,向受体及其相关毒素蛋白发出内吞信号。 这种内吞作用需要缢断蛋白和Eps15,这表明炭疽毒素通过网格蛋白依赖性途径进入细胞。[18]

如上所述,每个分子都会与其他几个分子相互作用,以诱导炭疽毒素的内吞作用。一旦进入细胞,复合物就会被转移到一个酸性隔室中,在那里,仍然处于非跨膜前孔构象的七聚体为EF和LF的转运做好准备,使其能够进入细胞质。[19]

从囊泡到细胞质的结构-功能关系

[编辑]孔隙形成

[编辑]乍一看,PA的一级序列看起来不像跨膜蛋白。疏水性图缺乏任何可能跨膜结构域共有的模式。其他多聚体膜蛋白(例如白喉毒素)的结构解释了PA是如何跨膜的。人们认为PA的作用类似于这些多聚体膜蛋白,它们由每个单体的极性和非极性氨基酸片段构成β桶。[11]

pH值下降有利于β-桶状孔的形成。为了在pH值下降时形成桶状孔,PA63结构域2必须经历最大的构象变化。检查结构域2的结构(图7)后,我们可以看出该结构域包含一个希腊键蛋白质结构图案(图7中的金色部分)。图8显示了希腊键基序的示意图。结构域2中的希腊键基序连接着一个巨大的无序环。该环在孔形成过程中的必要性通过诱变和糜蛋白酶水解该环得到证实。进一步的半胱氨酸取代电生理测量表明,该环中的氨基酸位于插入膜孔的腔内。结构域 2 中的无序环也具有亲水和疏水氨基酸交替排列的模式,这种模式在孔蛋白的跨膜部分中是保守的。唯一的问题是,该环不够大,无法以 β-桶状结构跨越膜。这种膜插入只能通过额外的构象变化来实现。在希腊键基序展开的位置发生了巨大的构象变化,形成一个向下伸入膜的β-发夹结构,并与复合物的其他6个单体一起形成β-桶状结构(图9a和9b)。 最终孔径为12Å(1.2nm),符合该模型的理论值。[11]

该模型需要结构域2发生大的构象变化,同时随着希腊键基序从结构域中心剥离,许多氢键断裂。佩托萨等人提出了一个模型来解释这一过程。[11] 当七聚体酸化时,PA希腊键基序会插入膜中。在人工双层膜中,当pH从7.4降至6.5时,就会发生这种情况,这表明插入的触发因素与组氨酸的滴定有关。这确实符合PA的序列,因为结构域2包含许多组氨酸(在图9a中以星号表示)。在无序环中发现了三个组氨酸残基,其中一个与希腊键组氨酸一起位于极性氨基酸簇内。该簇(包括两个组氨酸、三个精氨酸和一个谷氨酸)嵌入希腊键基序的顶部,因此很容易看出这些组氨酸的质子化会破坏该簇。此外,另一个组氨酸与一些疏水残基一起位于希腊键基序的底部(在图7和9a中的绿色片段上)。 在pH7.4时,该片段是有序的,但当晶体在pH6.0下生长时,它就变得无序了。这种从有序到无序的转变是PA膜插入的初始步骤。

PA以可溶性七聚体的形式被内吞,七聚体上附着有LF或EF作为货物。内吞后的第一步是内吞囊泡的酸化。酸化在毒素的寿命中起着两个作用。首先,它有助于放松CMG2或TEM8受体对PA的紧密结合,促进孔道的形成(不同的受体允许在略有不同的pH下插入PA)。[13] 其次,pH值的下降导致PA结构域2中的无序环和希腊键基序从七聚体前孔中折叠出来并插入酸性囊泡壁,从而形成孔(图 7-9)。

圣泰利(Santelli)等人在确定了PA/CMG2复合物的晶体结构后对该过程进行了更多解释。[13] 该复合物的结构表明,CMG2 同时与 PA 的结构域2和4结合。这种相互作用表明希腊键展开的自由度较低。进一步分析表明,PA中的九个组氨酸中有七个位于结构域2/结构域4界面上。这些组氨酸的质子化使结构域分离到足以使希腊键脱出并有助于形成参与插入的 β 发夹结构。此外,当PA与CMG2结合时,插入不再发生在pH为6.5的情况下,而插入到人工膜中则不会发生。相反,它需要pH值为5.0才能插入天然细胞。这种差异被解释为CMG2中MIDAS基序旁边的口袋造成的。该口袋底部埋藏着一个组氨酸,结构域2正是在那里附着的。该组氨酸在较低的pH值下质子化,增强了PA的稳定性。这种增强的稳定性使希腊键无法移动,直到酸性条件达到。这些组氨酸协同作用,防止七聚体在内吞作用发生之前过早插入。

圣泰利及其同事(图10)还构建了膜插入型 PA/CMG2结构的假想结构。该模型显示,β-桶状结构长约70 Å(7nm),其中30Å(3nm)跨越膜,而40 Å(4nm)的间隙实际上被CMG2受体胞外部分的其余部分(约100个残基)填充。CMG2为该孔道提供了额外的支撑。

蛋白质易位

[编辑]

最近的几项研究表明,在PA63孔腔如此狭小的情况下,它是如何允许EF和LF进入细胞质的。PA63孔腔直径仅为15Å(1.5nm),远小于LF或EF的直径。转运是通过一系列事件发生的,这些事件始于内体酸化时。LF和EF对pH敏感,随着pH值的下降,它们的结构会失去稳定性。当pH值低于6.0(内体的pH值)时,LF和EF都会变成无序的熔球状。当分子处于这种构象时,N端会被释放,并在质子梯度和正跨膜电位的作用下被拉入孔道。孔道口内体侧的七个苯丙氨酸环(苯丙氨酸钳)通过与LF或EF中的疏水残基相互作用,协助LF或EF展开。然后,质子梯度开始将蛋白质穿过孔道。这种穿插机制由梯度驱动,但需要苯丙氨酸钳来实现棘轮运动。EF和LF的前250个残基具有碱性、酸性和疏水残基的不规则交替序列。苯丙氨酸钳和质子化状态之间的相互作用导致棘轮效应,驱动蛋白质穿过孔道,直到足够多的蛋白质进入细胞质,并在N端重新折叠时将剩余的蛋白质拖过孔道。 [20]

参考文献

[编辑]- ^ Smith H, Keppie J. Observations on experimental anthrax: demonstration of a specific lethal factor produced in vivo by Bacillus anthracis. Nature. 1954, 173 (4410): 869–70. Bibcode:1954Natur.173..869S. PMID 13165673. S2CID 4171690. doi:10.1038/173869a0.

- ^ Maldonado-Arocho; et al. Anthrax Toxin. Microbial Toxins: Current Research and Future Trends. Caister Academic Press. 2009. ISBN 978-1-904455-44-8.

- ^ Bann, James G. Anthrax toxin protective antigen—Insights into molecular switching from prepore to pore. Protein Science. January 2012, 21 (1): 1–12. ISSN 0961-8368. PMC 3323776

. PMID 22095644. doi:10.1002/pro.752.

. PMID 22095644. doi:10.1002/pro.752.

- ^ Sternbach, G. The history of anthrax. Journal of Emergency Medicine. 2003, 24 (4): 463–467. PMID 12745053. doi:10.1016/S0736-4679(03)00079-9.

- ^ Green, B. D.; Battisti, L.; Koehler, T. M.; Thorne, C. B.; Ivins, B. E. Demonstration of a capsule plasmid in Bacillus anthracis. Infection and Immunity. 1985, 49 (2): 291–297. PMC 262013

. PMID 3926644. doi:10.1128/iai.49.2.291-297.1985.

. PMID 3926644. doi:10.1128/iai.49.2.291-297.1985.

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Kintzer, A. F.; Thoren, K. L.; Sterling, H. J.; Dong, K. C.; Feld, G. K.; Tang, I. I.; Zhang, T. T.; Williams, E. R.; Berger, J. M.; Krantz, B. A. The Protective Antigen Component of Anthrax Toxin Forms Functional Octameric Complexes. Journal of Molecular Biology. 2009, 392 (3): 614–629. PMC 2742380

. PMID 19627991. doi:10.1016/j.jmb.2009.07.037.

. PMID 19627991. doi:10.1016/j.jmb.2009.07.037.

- ^ Abrami L, Reig N, van der Goot FG. Anthrax toxin: the long and winding road that leads to the kill. Trends Microbiol. 2005, 13 (2): 72–78. PMID 15680766. doi:10.1016/j.tim.2004.12.004.

- ^ Grinberg LM, Abramova FA, Yampolskaya OV, Walker DH, Smith JH. Quantitative pathology of inhalational anthrax I: quantitative microscopic findings. Mod Pathol. 2001, 14 (5): 482–495. PMID 11353060. doi:10.1038/modpathol.3880337

.

.

- ^ Friedlander AM, Bhatnagar R, Leppla SH, Johnson L, Singh Y. Characterization of macrophage sensitivity and resistance to anthrax lethal toxin. Infect Immun. 1993, 61 (1): 245–252. PMC 302711

. PMID 8380282. doi:10.1128/iai.61.1.245-252.1993.

. PMID 8380282. doi:10.1128/iai.61.1.245-252.1993.

- ^ Singh Y, Leppla SH, Bhatnagar R, Friedlander AM. Internalization and processing of Bacillus anthracis lethal toxin by toxin-sensitive and -resistant cells. J Biol Chem. 1989, 264 (19): 11099–11102. PMID 2500434. doi:10.1016/S0021-9258(18)60433-8

.

.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Petosa, C.; Collier, R. J.; Klimpel, K. R.; Leppla, S. H.; Liddington, R. C. Crystal structure of the anthrax toxin protective antigen.. Nature. 1997, 385 (6619): 833–838. Bibcode:1997Natur.385..833P. PMID 9039918. S2CID 4341696. doi:10.1038/385833a0.

- ^ Lacy, D. B.; Wigelsworth, D. J.; Scobie, H. M.; Young, J. A.; Collier, R. J. Crystal structure of the von Willebrand factor A domain of human capillary morphogenesis protein 2: an anthrax toxin receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004, 101, 6367–6372.

- ^ 13.0 13.1 13.2 Santelli, E.; Bankston, L. A.; Leppla, S. H.; Liddington, R. C. Crystal structure of a complex between anthrax toxin and its host cell receptor. Nature. 2004, 430, 905–908.

- ^ 14.0 14.1 Feld GK, Thoren KL, Kintzer AF, Sterling HJ, Tang II, Greenberg SG, Williams ER, Krantz BA. Structural basis for the unfolding anthrax lethal factor by protective antigen oligomers. Nat Struct Mol Biol. 2010, 17(11):1383-80.

- ^ Pannifer, A. D.; Wong, T. Y.; Schwarzenbacher, R.; Renatus, M.; Petosa, C.; Bienkowska, J.; Lacy, D. B.; Collier, R. J.; Park, S.; Leppla, S. H.; Hanna, P.; Liddington, R. C. Crystal structure of the anthrax lethal factor. Nature. 2001, 414, 230–233.

- ^ Melnyk, R. A.; Hewitt, K. M.; Lacy, D. B.; Lin, H. C.; Gessner, C. R.; Li, S.; Woods, V. L.; Collier, R. J. Structural Determinates for the Binding of Anthrax Lethal Factor to Oligomeric Protective Antigen. J. Biol. Chem. 2006, 281, 1630–1635.

- ^ Feld GK, Brown MJ, Krantz BA. Ratcheting up protein translocation with anthrax toxin. Prot Sci. 2012, 21(5):606-24.

- ^ Abrami, L.; Liu, S.; Cosson, P.; Leppla, S. H.; van der Goot, F. G. Anthrax toxin triggers endocytosis of its receptor via a lipid raft-mediated clathrin-dependent process. J. Cell Biol. 2003, 160, 321–328.

- ^ Mourez, M. Anthrax toxins. Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 2004, 152, 135–164.

- ^ A. Krantz Bryan, Bryan; Finkelstein, Alan; Collier, John. Protein Translocation through the Anthrax Toxin Transmembrane Pore is Driven by a Proton Gradient (PDF). Journal of Molecular Biology. 2006, 355 (5): 968–979 [14 September 2021]. PMID 16343527. doi:10.1016/j.jmb.2005.11.030.

外部链接

[编辑]- 2012年4月“月度分子”

- PDB中UniProt可用的所有結構信息之概述:P15917 (致死因子) 在PDBe-KB。