유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호

| 유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호 | ||

|---|---|---|

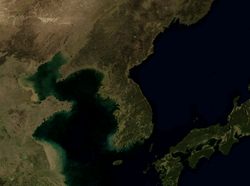

한반도의 위성 사진 | ||

| 날짜 | 1950년 June 25, | |

| 결의 | 473 | |

| 코드 | S/1501 (문서) | |

| 주제 | Complaint of aggression upon the Republic of Korea | |

투표 요약 |

| |

| 결과 | Adopted | |

| 안전 보장 이사회 구성 | ||

상임이사국 | ||

비상임이사국 | ||

| ||

유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호는 유엔 안전 보장 이사회에서 1950년 6월 25일 채택되었다. 이 결의는 "조선민주주의인민공화국 군대에 의한 대한민국에 대한 무력 공격"을 비난하고, "즉각적인 적대 행위 중단"과 "조선민주주의인민공화국 당국이 무장 병력을 북위 38도로 즉시 철수할 것"을 요구했다.[1] 이 조치는 9표의 찬성, 반대 없이 유고슬라비아의 1표 기권으로 채택되었다. 소련은 당시 중화민국을 중국 대표로 인정한 것에 대해 유엔을 보이콧하고 있었기 때문에 회의에 불참했다.[2]

한반도는 제2차 세계 대전 종전 이후 미국과 소련의 점령군에 의해 북위 38도를 따라 분단되었다. 각국은 국경을 따라 정부를 지원하려 했고, 냉전이 형성되기 시작하면서 한국에서 대리 갈등이 발생하면서 긴장이 고조되었다. 이는 6월 25일 북한의 남침으로 절정에 달했다. 미국이 주도하는 유엔은 한국을 한반도의 유일한 합법 정부로 간주하여 지원했다.

이 결의는 북한에게 즉시 침략을 중단하고 병력을 북위 38도로 되돌릴 것을 요구했다. 미국의 외교적 승리로 간주된 이 결의는 북한에 의해 완전히 무시되었다. 이는 유엔과 미국이 추가 조치를 취하도록 이끌었고, 대규모 국제 개입과 6.25 전쟁의 확전을 위한 발판을 마련했다.

배경

[편집]

한국의 분단

[편집]제2차 세계 대전이 끝날 무렵, 당시 일본 제국에 의해 점령되어 있던 한반도는 북위 38도를 따라 분단되었다.[3] 소련은 한반도의 북부 절반에 병력을 이동시켜 이전에 일본과의 전투에서 성공을 거두어 명성을 얻었던 인물인 김일성의 지도 아래 공산주의 조선민주주의인민공화국 (DPRK)을 수립하는 것을 감독했다.[4] 미군은 남한을 점령하여 열렬한 반공 독재자였던 이승만의 지도 아래 대한민국이 수립되는 것을 감독했다.[5] 미국과 소련 간의 긴장이 고조되면서, 한국의 각 정부는 자신들이 한반도 전체에 대한 주권을 가지고 있다고 주장했다.[4]

1947년 11월 14일, 총회 결의 112호는 한국에서 자유 선거를 감시하기 위한 임시 위원회를 설치했다.[6] 유엔은 한국을 하나의 정부 아래 재통일할 의도였지만,[4] 유엔 위원회는 조선민주주의인민공화국에 들어갈 수 없었다. 남한에서의 선거를 감시한 후, 총회는 1948년 12월 12일 결의 195호에서 한국이 가능한 한 빨리 하나의 정부 아래 수립되어야 하며, 그곳의 미국과 소련 점령군은 철수해야 한다고 명시했다.[7]

압력이 가해지면서 조선민주주의인민공화국 정부는 더욱 공격적으로 변했고, 남북 간의 국경 충돌이 흔해졌다. 유엔 군사 참관단은 상황을 감시하여 상황이 악화되는 것을 막기 위해 배치되었다.[8] 1949년 10월 21일 통과된 총회 결의 293호는 남한 정부만을 합법적인 것으로 인정했다.[6]틀:Discuss 조선민주주의인민공화국은 이에 대해 한국 내 유엔 활동의 합법성을 부인하고, 유엔군을 축출할 것이라고 밝혔다.[4]

전쟁 발발

[편집]남한이 넘어지도록 내버려둔다면 공산주의 지도자들은 우리 해안에 더 가까운 국가들을 침범할 용기를 얻을 것이라고 확신했습니다. 자유 세계의 반대 없이 공산주의자들이 대한민국에 강제로 진입하도록 허용된다면, 어떤 작은 국가도 더 강한 공산주의 이웃의 위협과 침략에 저항할 용기를 갖지 못할 것입니다. 이것이 아무런 도전 없이 진행되도록 허용된다면, 유사한 사건들이 제2차 세계 대전을 일으켰던 것처럼 제3차 세계 대전이 일어날 것입니다. 이 한국에 대한 도발 없는 공격이 중단되지 않는 한 유엔의 기초와 원칙이 위태로워진다는 것이 저에게는 분명했습니다.

1950년 6월 25일 밤, 조선인민군 10개 사단이 대한민국에 대한 전면적인 침략을 개시했다. 89,000명의 병력은 6개 종대로 움직여 대한민국 육군을 기습하여 전면적인 패주를 초래했다. 소규모 남한군은 장비 부족에 시달렸고 전쟁에 대비하지 못했다.[10] 수적으로 우세한 조선인민군은 국경에 있던 38,000명의 남한 군인들의 고립된 저항을 극복한 후 꾸준히 남쪽으로 진격하기 시작했다.[11] 남한군의 대부분은 침략에 직면하여 후퇴했다.[12] 조선인민군은 몇 시간 만에 남한의 수도인 서울특별시로 향하고 있었고, 정부와 산산조각 난 군대는 더 남쪽으로 후퇴할 수밖에 없었다.[12]

침략 소식은 한국의 대사들과 특파원들을 통해 전 세계로 빠르게 퍼져나갔다. 미국의 언론인들은 초기 공격 후 5시간 이내에 침략에 대해 보도했으며, 주한 미국 대사 존 무초는 6월 24일 한국 시간 10시 26분에 미국 국무부에 전보를 보냈다.[13] 전투가 격화되면서 미국 국무장관 딘 애치슨은 주말 동안 미주리 자택에서 쉬고 있던 트루먼 대통령과 유엔 사무총장 트뤼그베 리에게 상황을 알렸다. 이 공격은 트루먼에게는 일본의 진주만 공격을 연상시켰고, 리에게는 제2차 세계 대전 중 노르웨이 침공을 떠올리게 하여 특히 걱정스러웠다. 공격이 강대국 간의 또 다른 총체적인 전쟁을 촉발할 것을 우려한 트루먼은 갈등의 확대를 막기 위해 가능한 한 빨리 행동하기로 결심했다.[9] 무초는 이승만을 만났고, 이승만은 남한군이 10일 이내에 탄약을 소진할 것이며 스스로 침략을 막아낼 수 없을 것이라고 알렸다. 그는 유엔과 미국이 한국을 이 갈등에서 지원해 줄 것을 요청했다.[14]

리는 6월 25일 14시에 뉴욕에서 제473차 안전 보장 이사회 회의를 소집했다.[15] 그는 유엔 한국 위원회의 상세 보고로 회의를 시작했고, 대표들에게 상황을 설명했으며, 유엔이 한국의 평화를 회복하기 위해 행동해야 한다고 주장했다.[16] 유엔 한국 위원회에 따르면, 상황은 전면적인 전쟁의 성격을 띠고 있었다.[6] 이어서 미국 외교관 어니스트 A. 그로스가 무초의 상황 보고를 전달했다.[17]

미국은 조선민주주의인민공화국의 침략이 유엔 헌장 제7장을 위반하는 평화 위반이라고 명시하는 결의안을 제출했다.[15] 그로스는 유엔 주재 남한 대사인 장면이 회의에 참석할 것을 요청했고, 이는 허가되었다. 유고슬라비아 대표는 조선민주주의인민공화국 외교관도 참석할 것을 요청했지만, 이 요청은 허가되지 않았다. 조선민주주의인민공화국은 유엔 회원국이 아니었고, 조직에 대표를 두지 않았다. 장면은 침략을 반인륜 범죄라고 부르는 준비된 성명을 읽었고, 유엔이 남한 건국에 주요한 역할을 했기 때문에 침략으로부터 남한을 방어하는 것을 돕는 것이 그들의 책임이라고 말했다.[17] 유엔 안전 보장 이사회는 결의안을 논의하고 통과시키기 전에 문구를 수정하고 개정했다.[15]

소련의 유엔 대사는 계속되는 유엔 보이콧 때문에 유엔 안전 보장 이사회 회의에 불참했고, 이는 소련이 결의안에 거부권을 행사할 수 없다는 것을 의미했다.[18]

결의안

[편집]안전보장이사회는,

총회 결의 293(IV)호(1949년 10월 21일)에서 대한민국 정부가 유엔 한국 임시 위원회가 관찰하고 협의할 수 있었던 한국의 지역, 즉 한국 국민 대다수가 거주하는 지역에 대한 효과적인 통제와 관할권을 가진 합법적으로 설립된 정부이며, 이 정부는 그 한국 지역 유권자의 자유로운 의사를 유효하게 표현한 선거에 기반을 두고 있으며, 이 정부가 한국의 유일한 그러한 정부임을 인정한 것을 상기하고,

총회 결의 195(III)호(1948년 12월 12일) 및 293(IV)호(1949년 10월 21일)에서 유엔이 한국의 완전한 독립과 통일을 이루기 위해 추구하는 결과에 해로운 행위를 회원국이 자제하지 않을 경우 발생할 수 있는 결과에 대해 표명한 우려와, 유엔 한국 위원회가 보고서에서 기술한 상황이 대한민국과 한국 국민의 안전과 복지를 위협하며, 그곳에서 공개적인 군사적 충돌로 이어질 수 있다는 우려를 염두에 두고,

조선민주주의인민공화국 군대에 의한 대한민국에 대한 무력 공격에 대해 심각한 우려를 표명하며,

이 행위가 평화의 파괴임을 결정하고,

I적대 행위의 즉각적인 중단을 요구하며,

조선민주주의인민공화국 당국에 무장 병력을 북위 38도로 즉시 철수할 것을 요구하며,

II유엔 한국 위원회에 다음을 요청한다:

- (a) 상황에 대한 충분히 검토된 권고 사항을 가능한 한 지체 없이 전달할 것;

- (b) 조선민주주의인민공화국 군대의 북위 38도 철수를 관찰할 것;

- (c) 이 결의의 이행에 대해 안전보장이사회에 계속 보고할 것;

III모든 회원국에 이 결의의 이행에 있어 유엔에 모든 지원을 제공할 것을 요구하며, 조선민주주의인민공화국 당국에 지원을 제공하는 것을 자제할 것을 요구한다.

— −유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호 본문[1]

결의안은 미국, 영국, 중화민국, 프랑스, 쿠바, 에콰도르, 노르웨이, 이집트, 인도의 9개국 찬성으로 통과되었다. 유고슬라비아 대표 알레시 베블러는 기권했다.[19] 리는 분쟁을 유엔 권위에 대한 도전으로 보았기 때문에 이 결의안을 강력히 지지했다.[20]

여파

[편집]이 결의안은 분쟁에서 조선민주주의인민공화국을 침략자로 지목했기 때문에 미국의 정치적 승리로 간주되었다.[20] 결의안과는 별개로 그 날 일찍, 트루먼은 미국 합동참모본부에 극동 미군을 총괄하는 더글러스 맥아더 원수에게 연락할 것을 명령했다. 그는 맥아더에게 한국에서 미국 시민을 대피시킬 선박을 준비하고, 서울–김포 지역에서 남한군을 지원하기 위해 부산으로 탄약과 보급품을 보낼 것을 승인했다. 이들은 미군 부대의 호위를 받을 것이었다. 그는 맥아더에게 상황을 평가하고 남한을 어떻게 도울지 결정하기 위해 정찰 팀을 한국에 파견하라고 지시했다. 트루먼은 또한 미 해군을 해당 지역으로 이동시키기 위해 동원할 것을 명령했다.[21][22]

미국 대표단은 나중에 소련 대표단에 연락하여 크렘린이 조선민주주의인민공화국에 대한 영향력을 사용하여 결의안을 준수하도록 강제할 것을 요청하는 메시지를 보냈지만, 소련은 이 요청을 거부했다.[19] 이 결의안이 분쟁을 완화하는 데 비효율적이었기 때문에 유엔 안전 보장 이사회는 6월 27일 추가 조치를 논의하기 위해 소집되었고, 그 결과 유엔 안전 보장 이사회 결의 제83호가 채택되었는데, 이는 한국의 평화를 회복하기 위해 다른 유엔 회원국들의 군사 개입을 권고했다.[20] 며칠 안에 여러 국가의 선박과 항공기, 그리고 미군 주요 부대들이 남한으로 이동하기 시작했고, 전면적인 분쟁의 발판을 마련했다.[21]

2010년, 콜럼 린치는 포린 폴리시 잡지에 이 결의안이 역사상 최악의 유엔 결의안 10개 중 하나라고 비판하는 칼럼을 썼다. 소련이 이사회의 보이콧을 종료하자, 조선민주주의인민공화국에 대한 추가 결의안을 막기 위해 거부권을 사용했다. 이에 대해 애치슨은 회원국이 유엔 안전 보장 이사회를 우회하고 총회에서 승인을 구할 수 있도록 하는 새로운 절차인 유엔 안전 보장 이사회 결의 제377호를 유엔 총회에 도입했다. 이것이 통과되자, 이는 유엔 안전 보장 이사회가 결의안을 통과시킬 수 없는 국제 평화와 안보에 대한 위협을 다루기 위한 총회 비상특별회기를 허용했다. 린치는 이 규칙의 제정이 1997년 여러 아랍 국가들이 이스라엘-팔레스타인 분쟁과 이스라엘의 요르단강 서안 지구 및 가자 지구 점령을 다루기 위해 유엔 총회 제10차 비상특별회기를 시작했을 때 미국에 의도치 않은 부정적인 결과를 초래했다고 썼다. 미국의 거부권을 우회하기 위한 방법으로 소집된 이 회기는 이후 10년 동안 30번의 회의를 거쳤으며, 아직 공식적으로 종료되지 않았다.[23]

같이 보기

[편집]- 유엔 안전 보장 이사회 결의 제1 ~ 100호 목록 (1946–1953)

각주

[편집]인용

[편집]- ↑ 가 나 Wellens 1990, 252쪽

- ↑ “United Nations Security Council - Cold War, Peacekeeping, Veto Power | Britannica”. 《www.britannica.com》.

- ↑ Appleman 1998, 2쪽

- ↑ 가 나 다 라 Appleman 1998, 5쪽

- ↑ Appleman 1998, 4쪽

- ↑ 가 나 다 Wellens 1990, 251쪽

- ↑ Edwards 2010, 304쪽

- ↑ Appleman 1998, 6쪽

- ↑ 가 나 Millett 2000, 245쪽

- ↑ Alexander 2003, 1쪽

- ↑ Alexander 2003, 2쪽

- ↑ 가 나 Appleman 1998, 35쪽

- ↑ Millett 2000, 244쪽

- ↑ Millett 2000, 246쪽

- ↑ 가 나 다 Appleman 1998, 37쪽

- ↑ Millett 2000, 247쪽

- ↑ 가 나 Millett 2000, 248쪽

- ↑ Meisler, Stanley (2011년 11월 11일). 《United Nations: A History》 (영어). Open Road + Grove/Atlantic. ISBN 978-0-8021-9499-2.

- ↑ 가 나 Millett 2000, 249쪽

- ↑ 가 나 다 Edwards 2010, 306쪽

- ↑ 가 나 Appleman 1998, 38쪽

- ↑ Millett 2000, 250쪽

- ↑ Lynch 2010.

출처

[편집]- Alexander, Bevin (2003), 《Korea: The First War We Lost》, 뉴욕, 뉴욕주: Hippocrene Books, ISBN 978-0-7818-1019-7

- Appleman, Roy E. (1998), 《South to the Naktong, North to the Yalu: United States Army in the Korean War》, 워싱턴 D.C.: 미국 육군부, ISBN 978-0-16-001918-0, 2014년 2월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서, 2011년 10월 4일에 확인함

- Edwards, John M. (2010), 《Historical Dictionary of the Korean War》, 래넘 (메릴랜드주): Scarecrow Press, ISBN 978-0-8108-6773-4

- Lynch, Colum (2010년 5월 21일), 《The 10 worst U.N. Security Council resolutions ever》, 포린 폴리시, 2013년 5월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서, 2011년 10월 29일에 확인함

- Millett, Allan R. (2000), 《The Korean War, Volume 1》, 링컨 (네브래스카주): 네브래스카 대학교 출판부, ISBN 978-0-8032-7794-6

- Wellens, Karel (1990), 《Resolutions and statements of the United Nations Security Council (1946–1989)》, 레이던, 네덜란드: 브릴 (출판사), ISBN 978-0-7923-0796-9

외부 링크

[편집] 위키문헌에 유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호 관련 자료가 있습니다.

위키문헌에 유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호 관련 자료가 있습니다.- undocs.org의 결의안 전문