가네샤

| 가네샤 | |

|---|---|

| 새로운 시작, 지혜, 행운의 신; 장애물 제거자[1][2] 최고의 존재 (가나파티파) | |

| |

| 성별 | 남성 |

| 소속 | 시바파, 데바, 브라흐만 (가나파티파), 사구나 브라만 (판차야타나 푸자) |

| 거주처 |

|

| 만트라 | Oṃ Śrī Gaṇeśāya Namaḥ Oṃ Gaṃ Gaṇapataye Namaḥ |

| 무기 | Paraśu (도끼), pāśa (올가미), aṅkuśa (코끼리 몰이대) |

| 상징 | 만자문, 옴, 모닥 |

| 요일 | 화요일 또는 수요일, 산카슈티 차투르티 |

| 탈것 | 쥐 |

| 축제 | 가네샤 차투르티, 가네샤 자얀티 |

| 부친 | 시바 |

| 모친 | 파르바티 |

| 배우자 | 부디, 리디와 시디 또는 일부 전통에서는 독신 |

| 형제자매 | 카르티케야 (형제) |

| 자녀 | 슈바/크세마와 라바 (아들들) |

가네샤(산스크리트어: गणेश, IAST: Gaṇeśa, sa), 또는 가나파티, 비나야카, 필라이야르는 힌두 신화에서 가장 잘 알려지고 널리 숭배되는 신 중 하나이며[4], 가나파티파에서는 최고신이다. 그의 묘사는 인도 전역에서 발견된다.[5] 힌두교 종파들은 소속에 관계없이 그를 숭배한다.[6] 가네샤에 대한 헌신은 널리 퍼져 있으며 자이나교와 불교도 그리고 인도 외 지역까지 이른다.[7]

가네샤는 많은 속성을 가지고 있지만, 그의 코끼리 머리와 네 개의 팔로 쉽게 식별된다.[8] 그는 특히 장애물을 제거하고 행운을 가져다주는 자로 널리 숭배되며,[9][10] 예술과 과학의 수호자이자 지능과 지혜의 데바이다.[11] 시작의 신으로서, 그는 의례와 의식의 시작에서 경배를 받는다. 가네샤는 또한 글과 배움의 수호신으로서 글쓰기 세션 중에도 불린다.[2][12] 여러 경전에는 그의 탄생과 업적과 관련된 일화가 기록되어 있다.

가네샤는 기원전 1세기에서 서기 2세기 사이에 쓰여진 힌두교 경전에서 언급되며, 서기 4세기와 5세기경의 가네샤 형상이 학자들에 의해 기록되어 있다.[13] 힌두교 경전들은 그를 시바파 전통의 파르바티와 시바의 아들로 여기지만, 그는 다양한 전통에서 발견되는 전 힌두교 신이다.[14][15] 힌두교의 가나파티야 전통에서 가네샤는 최고 존재이다.[16] 가네샤에 대한 주요 경전에는 가네샤 푸라나, 무드갈라 푸라나 및 가나파티 아타르바시르샤가 포함된다.

어원 및 다른 이름

[편집]가네샤는 가나파티(간파티), 비그네슈바라, 필라이야르를 포함하여 많은 다른 칭호와 별명을 가지고 있다. 힌두교의 경칭 슈리(산스크리트어: श्री; IAST: śrī; 스리 또는 슈리라고도 표기)는 종종 그의 이름 앞에 붙는다.[17]

가네샤라는 이름은 '무리, 다수, 범주 체계'를 뜻하는 가나(gaṇa)와 '주인 또는 군주'를 뜻하는 이샤(īśa)를 결합한 산스크리트 복합어이다.[18] 가네샤와 관련된 '가나'라는 단어는 종종 가네샤의 아버지인 시바의 수행원 중 일부를 구성하는 반신들의 무리인 가나스를 지칭하는 것으로 해석된다.[19] 이 용어는 더 일반적으로 범주, 계층, 공동체, 협회 또는 기업을 의미한다.[20] 일부 주석가들은 "가나스의 주님"이라는 이름을 "무리의 주님" 또는 요소와 같은 "생성된 범주의 주님"으로 해석한다.[21] 가네샤의 동의어인 가나파티(गणपति; gaṇapati)는 "무리"를 뜻하는 gaṇa와 "통치자" 또는 "주님"을 뜻하는 pati로 구성된 복합어이다.[20] 가장 초기의 가나파티라는 단어의 언급은 기원전 2천년기의 리그베다 찬가 2.23.1에서 발견되지만, 이 베다 용어가 구체적으로 가네샤를 지칭하는지는 불확실하다.[22][23] 초기의 산스크리트어 사전인 아마라코샤는[24] 가네샤의 여덟 가지 동의어를 나열한다: 비나야카, Vighnarāja(비그네샤와 동등), Dvaimātura(두 어머니를 가진 자),[25] Gaṇādhipa(가나파티와 가네샤와 동등), 에카단타(한 상아를 가진 자), 헤람바, 람보다라(배가 불룩한 자, 또는 문자적으로는 늘어진 배를 가진 자), 그리고 가자나나(gajānana, 코끼리 얼굴을 가진 자).[26]

비나야카(विनायक; vināyaka) 또는 비나야카는 푸라나와 불교 탄트라에 나타나는 가네샤의 일반적인 이름이다.[27] 이 이름은 마하라슈트라주에 있는 8개의 유명한 가네샤 사원인 아슈타비나야크(마라티어: अष्टविनायक, aṣṭavināyaka)의 명칭에 반영되어 있다.[28] 비그네샤(विघ्नेश; vighneśa)와 비그네슈바라(विघ्नेश्वर; vighneśvara) (장애물의 주인)라는 이름은[29] 힌두교에서 장애물(vighna)의 주인과 제거자로서 그의 주요 기능을 나타낸다.[30]

타밀어로 가네샤의 저명한 이름은 필라이(타밀어: பிள்ளை) 또는 필라이야르(பிள்ளையார்)이다.[31] A. K. 나라인은 이 용어들을 필라이는 "아이"를 의미하고 필라이야르는 "고귀한 아이"를 의미한다고 구분한다. 그는 드라비다어 계열의 언어에서 팔루, 펠라, 펠이라는 단어가 "이빨 또는 상아"를 의미하며, 또한 "코끼리 이빨 또는 상아"를 의미한다고 덧붙인다.[32] 아니타 라이나 타판은 필라이야르라는 이름의 어근 필레가 원래 "새끼 코끼리"를 의미했을 수 있다고 언급하는데, 팔리어 단어 필라카가 "어린 코끼리"를 의미하기 때문이다.[33]

버마어에서 가네샤는 마하 페인네(မဟာပိန္နဲ, my)로 알려져 있으며, 팔리어 Mahā Wināyaka(မဟာဝိနာယက)에서 파생되었다.[34] 태국에서 가네샤의 널리 알려진 이름은 카넷(가넷으로 음역 가능) 또는 더 공식적인 칭호인 프라 피 카넷이다.[35] 현재의 인도네시아,[36] 태국, 캄보디아 및 베트남에서 가네샤를 주요 신으로 언급한 가장 오래된 이미지와 목록은 7세기와 8세기로 거슬러 올라가며,[37] 이들은 5세기 또는 그 이전의 인도 사례를 반영한다.[38] 스리랑카에서는 싱할라인 불교도들 사이에서 그는 가나 데비요로 알려져 있으며, 붓다, 비슈누, 스칸다 및 기타 신들과 함께 숭배된다.[39]

도상학

[편집]

가네샤는 인도 예술에서 인기 있는 인물이다.[40] 일부 신들과 달리, 가네샤의 표현은 시간에 따라 크게 변화하고 뚜렷한 패턴을 보여준다.[41] 그는 서 있는 모습, 춤추는 모습, 악마에 용감하게 맞서는 모습, 소년으로서 가족과 노는 모습, 높은 자리에 앉아 있는 모습, 또는 다양한 현대적인 상황에 참여하는 모습으로 묘사될 수 있다.

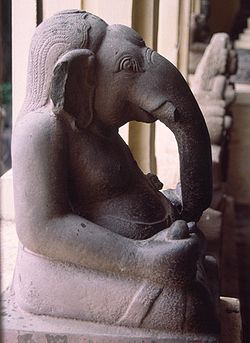

가네샤 이미지는 6세기까지 인도의 여러 지역에서 널리 퍼져 있었다.[42] 사진에 보이는 13세기 조각상은 가네샤가 자신의 종파를 가진 독립적인 신으로 확고히 자리 잡은 900년에서 1200년 사이의 가네샤 조각상의 전형적인 모습이다. 이 예시는 가네샤의 일반적인 도상학적 요소들을 보여준다. 거의 동일한 조각상이 폴 마르탱-뒤보스트에 의해 973년에서 1200년 사이로 연대가 매겨졌고,[43] 또 다른 유사한 조각상은 프라타파디티야 팔에 의해 12세기 것으로 연대가 매겨졌다.[44] 가네샤는 코끼리 머리와 큰 배를 가지고 있다. 이 조각상은 가네샤의 묘사에서 흔히 볼 수 있는 네 개의 팔을 가지고 있다. 그는 오른쪽 아래 손에 부러진 상아를 들고 있고, 왼쪽 아래 손에는 코로 맛보는 진미를 들고 있다. 가네샤가 왼쪽 아래 손에 있는 단것을 맛보기 위해 코를 왼쪽으로 급히 돌리는 모티프는 특히 오래된 특징이다.[45] 이러한 일반적인 형태를 가진 엘로라 석굴 중 하나에 있는 더 원시적인 조각상은 7세기로 거슬러 올라간다.[46] 다른 손들의 세부 사항은 보이는 조각상에서는 확인하기 어렵다. 표준적인 구성에서 가네샤는 일반적으로 한쪽 위팔에는 도끼나 코끼리 몰이대를, 다른 쪽 위팔에는 파샤 (올가미)를 들고 있다. 드물게는 인간의 머리를 가진 모습으로 묘사되기도 한다.[note 1]

이러한 오래된 도상학적 요소들의 영향은 오늘날 가네샤의 현대적 표현에서도 여전히 볼 수 있다. 한 가지 현대적 형태에서는 이러한 오래된 요소들과 유일한 차이점은 오른쪽 아래 손이 부러진 상아를 들고 있지 않고, 보호 또는 무서움 없는 (아바야 무드라) 제스처로 관객을 향하고 있다는 점이다.[50] 네 개의 팔과 속성의 동일한 조합은 춤추는 가네샤 조각상에서도 나타나는데, 이는 매우 인기 있는 주제이다.[51]

일반적인 속성

[편집]

가네샤는 인도 예술에 처음 등장한 이래로 코끼리 머리를 가진 모습으로 묘사되었다.[53] 푸라나 신화는 그가 코끼리 머리를 갖게 된 많은 설명을 제공한다.[54] 그의 인기 있는 형태 중 하나인 헤람바-가나파티는 다섯 개의 코끼리 머리를 가지고 있으며, 머리 수에 대한 다른 덜 일반적인 변형들도 알려져 있다.[55] 일부 문헌에서는 가네샤가 코끼리 머리를 가지고 태어났다고 말하지만, 대부분의 이야기에서는 나중에 머리를 얻는다.[56] 이 이야기들에서 가장 자주 반복되는 모티프는 가네샤가 자신과 시바를 보호하기 위해 파르바티가 흙으로 만들었으며, 가네샤가 시바와 파르바티 사이에 끼어들자 시바가 그의 목을 베고 원래 머리를 코끼리 머리로 교체했다는 것이다.[57] 전투의 세부 사항과 교체된 머리의 출처는 자료마다 다르다.[58] 또 다른 이야기에서는 가네샤가 시바의 웃음에서 직접 창조되었다고 한다. 시바는 가네샤가 너무 매력적이라고 생각했기 때문에 그에게 코끼리 머리와 튀어나온 배를 주었다.[59]

가네샤의 가장 오래된 이름은 외단타(Ekadanta, 외뿔)였는데, 이는 그의 온전한 상아 하나를 가리키며, 다른 하나는 부러져 있었다.[60] 가네샤의 가장 초기 이미지 중 일부는 그가 부러진 상아를 들고 있는 것을 보여준다.[61] 이 독특한 특징의 중요성은 무드갈라 푸라나에 반영되어 있는데, 이 경전은 가네샤의 두 번째 화신의 이름이 외단타라고 명시한다.[62] 가네샤의 불룩한 배는 굽타 시대(4세기-6세기)로 거슬러 올라가는 가장 초기 조각상에서 뚜렷한 특징으로 나타난다.[63] 이 특징은 매우 중요하여 무드갈라 푸라나에 따르면 가네샤의 두 가지 다른 화신이 이를 기반으로 한 이름을 사용한다: 람보다라(Pot Belly, 문자적으로는 늘어진 배)와 마호다라(Great Belly).[64] 두 이름 모두 그의 배(udara)를 묘사하는 산스크리트 복합어이다.[65] 브라흐만다 푸라나는 가네샤가 람보다라라는 이름을 가진 것은 과거, 현재, 미래의 모든 우주(즉, 우주 알; brahmāṇḍas)가 그 안에 존재하기 때문이라고 말한다.[66]

가네샤의 팔 수는 다양하며, 그의 가장 잘 알려진 형태는 두 개에서 열여섯 개의 팔을 가지고 있다.[67] 가네샤의 많은 묘사에는 푸라나 출처에 언급되고 일부 도상학 텍스트에서 표준 형태로 성문화된 네 개의 팔이 특징이다.[68] 그의 가장 초기 이미지는 두 개의 팔을 가지고 있었다.[69] 14개와 20개의 팔을 가진 형태는 9세기에서 10세기 사이에 인도 중부에서 나타났다.[70] 뱀은 가네샤 도상학의 일반적인 특징이며 여러 형태로 나타난다.[71] 가네샤 푸라나에 따르면, 가네샤는 뱀 바수키를 목에 감고 있었다.[72] 뱀에 대한 다른 묘사에는 신성한 실(yajñyopavīta)으로 사용되거나[73] 벨트처럼 배에 감겨 있거나, 손에 들려 있거나, 발목에 감겨 있거나, 왕좌로 사용되는 경우가 포함된다. 가네샤의 이마에는 제3의 눈 또는 세 개의 수평선으로 구성된 종파 표시(틸라카)가 있을 수 있다.[74] 가네샤 푸라나는 이마에 틸라카 표시와 초승달을 그릴 것을 규정한다.[75] 이마에 달이 있는 도상학적 요소를 포함하는 바할라찬드라(bhālacandra; "이마에 달")라고 불리는 가네샤의 뚜렷한 형태가 있다.[76]

가네샤는 종종 붉은색으로 묘사된다.[77] 특정 색상은 특정 형태와 관련되어 있다.[78] 스리타트바니디(힌두교 도상학에 관한 논문)에는 특정 명상 형태와 관련된 색상 연결의 많은 예가 명시되어 있다. 예를 들어, 흰색은 헤람바-가나파티 및 리나-모차나-가나파티(속박에서 해방시키는 가나파티)로서의 그의 표현과 관련된다.[79] 에카단타-가나파티는 그 형태로 명상할 때 파란색으로 시각화된다.[80]

바하나

[편집]

가네샤의 가장 초기의 이미지에는 바하나 (탈것)가 없다.[81] 무드갈라 푸라나에 묘사된 가네샤의 여덟 화신 중, 가네샤는 다섯 화신에서 쥐 (뒤쥐)를 사용하고, 바크라툰다 화신에서는 사자를, 비카타 화신에서는 공작을, 비그나라자 화신에서는 신성한 뱀인 세샤를 사용한다.[82] 모호트카타는 사자를, Mayūreśvara는 공작을, 두므라케투는 말을, 가자나나는 쥐를 사용하는데, 이는 가네샤 푸라나에 나열된 가네샤의 네 가지 화신에서 그러하다. 자이나교의 가네샤 묘사는 그의 바하나를 쥐, 코끼리, 땅거북과, 숫양 또는 공작으로 다양하게 보여준다.[83]

가네샤는 종종 쥐를 타고 있거나 쥐를 동반하는 것으로 묘사된다.[84] 마르틴-뒤보스트는 쥐가 7세기 인도 중서부의 가네샤 조각상에서 주요 탈것으로 나타나기 시작했으며, 쥐는 항상 그의 발 가까이에 놓였다고 말한다.[85] 탈것으로서의 쥐는 마츠야 푸라나에 처음으로 서면 자료에 나타나며, 나중에 브라흐마난다 푸라나와 가네샤 푸라나에 나타나는데, 여기서 가네샤는 그의 마지막 화신에서 쥐를 탈것으로 사용한다.[86] 가나파티 아타르바시르샤에는 쥐가 깃발에 나타나는 가네샤에 대한 명상 구절이 포함되어 있다.[87] Mūṣakavāhana (쥐-탈것) 및 Ākhuketana (쥐-깃발)이라는 이름은 가네샤 사하스라나마에 나타난다.[88]

쥐는 여러 가지 방식으로 해석된다. 그라임스에 따르면, "가나파티의 쥐를 해석하는 대부분의 사람들은 부정적으로 해석한다; 그것은 tamoguṇa와 욕망을 상징한다."[89] 이와 유사하게 마이클 윌콕슨은 그것이 욕망을 극복하고 덜 이기적이기를 바라는 사람들을 상징한다고 말한다.[90] 크리샨은 쥐가 파괴적이고 작물에 위협이 된다고 지적한다. 산스크리트어 단어 mūṣaka(쥐)는 mūṣ(훔치다, 강탈하다)라는 어근에서 파생되었다. 파괴적인 해충인 쥐를 제압하는 것은 필수적이었는데, 이는 극복해야 할 장애물(vighna)의 한 종류였다. 이 이론에 따르면, 가네샤를 쥐의 주인으로 보여주는 것은 그가 비그네슈바라(장애물의 주님)로서의 기능을 보여주며, 나중에 더 큰 명성을 얻은 민속 그라마-데바타(마을 신)로서의 가능한 역할을 증명한다.[91] 마르틴-뒤보스트는 쥐가 가네샤가 쥐처럼 가장 비밀스러운 곳까지 침투한다는 것을 암시하는 상징이라는 견해를 언급한다.[92]

특징

[편집]장애물 제거

[편집]가네샤는 물질적, 영적 차원의 장애물의 주님인 비그네슈바라 (비그나라자, 마라티어 – 비그나하르타)이다.[93] 그는 장애물을 제거하고 행운을 가져다주는 자로 널리 숭배되지만, 전통적으로는 막아야 할 사람들의 길에 장애물을 놓기도 한다. 따라서 그는 사람들이 새로운 일을 시작하기 전에 종종 숭배된다.[94] 폴 코트라이트는 가네샤의 다르마와 그의 존재 이유는 장애물을 만들고 제거하는 것이라고 말한다.[95]

크리샨은 가네샤의 일부 이름이 시간이 지남에 따라 진화한 여러 역할의 미묘한 차이를 반영한다고 지적한다.[30] 다발리카르는 힌두교 판테온에서 가네샤의 빠른 상승과 가나파티야스(Ganapatyas)의 출현을 vighnakartā(장애물-창조자)에서 vighnahartā(장애물-회피자)로의 강조점 변화에 기인한다고 본다.[96] 그러나 두 가지 기능 모두 그의 성격에 여전히 중요하다.[97]

부디(지능)

[편집]가네샤는 글과 배움의 주님으로 여겨진다.[98] 산스크리트어에서 부디(틀:Buddhi)라는 단어는 지능, 지혜 또는 지성으로 다양하게 번역되는 능동 명사이다.[99] 부디의 개념은 특히 푸라나 시대에 가네샤의 성격과 밀접하게 연관되어 있으며, 이때 많은 이야기가 그의 영리함과 지능에 대한 사랑을 강조한다. 가네샤 푸라나와 가네샤 사하스라나마에 나오는 가네샤의 이름 중 하나는 부디프리야이다.[100] 이 이름은 또한 가네샤 사하스라나마 끝에 가네샤가 특히 중요하다고 말하는 21개 이름 목록에도 나타난다.[101] 프리야라는 단어는 "좋아하는"을 의미할 수 있으며, 결혼의 맥락에서는 "연인" 또는 "남편"을 의미할 수 있으므로,[102] 이 이름은 "지능을 좋아하는" 또는 "부디의 남편"을 의미할 수 있다.[103]

옴

[편집]

가네샤는 힌두교 만트라 옴과 동일시된다. 가네샤와 동일시될 때, oṃkārasvarūpa (옴은 그의 형태)라는 용어는 그가 원초적인 소리를 의인화한다는 개념을 의미한다.[104] 가나파티 아타르바시르샤는 이 연관성을 증명한다. 친마야난다는 관련 구절을 다음과 같이 번역한다.[105]

(오 가나파티 주여!) 당신은 (트리무르티) 브라흐마, 비슈누, 그리고 마헤샤입니다. 당신은 인드라입니다. 당신은 불 [아그니]과 공기 [Vāyu]입니다. 당신은 태양 [Sūrya]과 달 [찬드라마]. 당신은 브라흐만입니다. 당신은 (세 세계) 부로카 [지구], 안타리크샤-로카 [공간], 그리고 스와르가로카 [천국]입니다. 당신은 옴입니다. (즉, 당신은 이 모든 것입니다).

일부 신도들은 도상학에서 가네샤의 몸 형태와 데바나가리 및 타밀어 문자에서의 옴의 형태 사이에 유사점을 발견한다.[106]

첫 번째 차크라

[편집]쿤달리니 요가에 따르면, 가네샤는 물라다라(mūlādhāra)라고 불리는 첫 번째 차크라에 거주한다. 물라(Mula)는 "원초적인, 주요한"을 의미하고, 아다라(adhara)는 "기반, 토대"를 의미한다. 물라다라 차크라는 원초적인 신성한 힘의 발현 또는 외부 확장이 놓이는 원리이다.[107] 이 연관성은 가나파티 아타르바시르샤에도 증명되어 있다. 코트라이트는 이 구절을 다음과 같이 번역한다: "당신은 척추 기저부의 천골 신경총 [mūlādhāra cakra]에 계속 거주한다."[108] 따라서 가네샤는 모든 존재의 물라다라에 영구적인 거처를 가지고 있다.[109] 가네샤는 모든 다른 차크라를 붙들고, 지지하며, 안내함으로써 "생명 바퀴를 추진하는 힘을 다스린다."[107]

가족 및 배우자

[편집]

가네샤는 일반적으로 시바와 파르바티의 아들로 여겨지지만, 푸라나 경전들은 그의 탄생에 대해 다른 버전을 제시한다.[111] 일부에서는 파르바티에 의해 창조되었거나,[112] 시바에 의해 창조되었거나,[113] 시바와 파르바티에 의해 창조되었거나,[114] 다른 이야기에서는 신비롭게 나타나 시바와 파르바티에게 발견되었거나[115] 파르바티의 목욕물이 강에 버려진 후 코끼리 머리를 한 여신 말리니로부터 태어났다고 한다.[116]

가족으로는 그의 형제이자 전쟁의 신인 카르티케야가 있는데, 그도 스칸다와 무루간이라고 불린다.[117] 지역적 차이에 따라 그들의 탄생 순서가 다르다. 북인도에서는 스칸다가 일반적으로 형이라고 말해지는 반면, 남인도에서는 가네샤가 맏이로 여겨진다.[118] 북인도에서 스칸다는 기원전 500년경부터 서기 600년경까지 중요한 군신이었으나, 그 후 그의 숭배는 크게 쇠퇴했다. 스칸다가 쇠퇴하면서 가네샤가 부상했다. 여러 이야기에서 형제들 간의 형제 싸움을 다루며[119] 종파 간의 긴장을 반영할 수도 있다.[120]

가네샤의 결혼 상태는 상당한 학술적 검토의 대상이 되었으며, 신화적 이야기에서 크게 다르다.[121] 한 가지 신화 패턴은 가네샤를 미혼의 브라마차리로 규정한다.[122] 이 견해는 남인도와 북인도 일부 지역에서 흔하다.[123] 또 다른 널리 받아들여지는 주류 패턴은 그를 부디(지성), 시디(영적 능력), 리디(번영)의 개념과 연결시킨다. 이러한 특성들은 여신으로 의인화되어 가네샤의 아내라고 한다.[124] 그는 또한 한 명의 배우자 또는 이름 없는 하인(산스크리트어: daşi)과 함께 묘사될 수도 있다.[125] 또 다른 패턴은 가네샤를 문화와 예술의 여신인 사라스바티 또는 샤르다(특히 마하라슈트라주)와 연결시킨다.[126] 그는 또한 행운과 번영의 여신인 락슈미와도 관련이 있다.[127] 또 다른 패턴은 주로 벵골 지역에서 널리 퍼져 있으며, 가네샤를 바나나 나무인 칼라 보와 연결시킨다.[128]

시바 푸라나는 가네샤가 두 아들, 즉 Kşema(안전)와 Lābha(이익)를 낳았다고 말한다. 북인도의 이 이야기 변형에서는 아들들이 종종 Śubha(상서로움)와 Lābha라고 불린다.[129] 1975년 힌디어 영화 자이 산토시 마에서는 가네샤가 리디와 시디와 결혼하여 만족의 여신인 산토시 마라는 딸을 두는 것으로 묘사된다. 이 이야기는 푸라나적 근거는 없지만, 아니타 라이나 타판과 로렌스 코헨은 산토시 마 숭배를 가네샤가 인기 있는 신으로 계속 진화하고 있다는 증거로 인용한다.[130]

숭배와 축제

[편집]

가네샤는 차량 구매나 사업 시작과 같은 새로운 사업의 시작을 포함하여 많은 종교적 및 세속적 행사에서 숭배된다.[131] K.N. 소미야지(K.N Soumyaji)는 "[인도]에는 가나파티 우상을 모시지 않는 [힌두교] 가정이 거의 없을 것"이라며, "가나파티는 인도에서 가장 인기 있는 신이므로 거의 모든 카스트와 전국 각지에서 숭배된다"고 말한다.[132] 신도들은 가네샤가 만족하면 성공과 번영, 역경으로부터의 보호를 베푼다고 믿는다.[133]

가네샤는 비종파적인 신이다. 모든 종파의 힌두교도들은 기도, 중요한 사업, 종교 의식의 시작에 그를 부른다.[134] 댄서와 음악가, 특히 남인도에서는 바라타나티얌 춤과 같은 예술 공연을 가네샤에게 바치는 기도로 시작한다.[77] 옴 스리 가네샤야 나마(옴, 영광스러운 가네샤에게 경배)와 같은 만트라가 자주 사용된다. 가네샤와 관련된 가장 유명한 만트라 중 하나는 옴 감 가나파타예 나마(옴, 감, 무리의 주님께 경배)이다.[135]

신도들은 가네샤에게 모닥과 라두(틀:Laddu)라는 작은 달콤한 공 모양의 과자를 바친다. 그는 종종 모다카파트라(modakapātra)라고 불리는 달콤한 과자가 담긴 그릇을 들고 있는 모습으로 나타난다.[136] 그는 붉은색과 동일시되므로 종종 붉은 샌달우드 페이스트(raktachandana)나[137] 붉은 꽃으로 숭배된다. 두르바 풀(우산잔디)과 다른 재료들도 그의 숭배에 사용된다.[138]

가네샤와 관련된 축제는 가네샤 차투르티 또는 박샤 달인 바드라파다월 (8월/9월)의 넷째 날인 비나야카 차투르티와 마가월(1월/2월)의 śuklapakṣa의 넷째 날에 기념되는 가네샤 자얀티(가네샤의 생일)이다.[139]

가네샤 차투르티

[편집]

가네샤 차투르티에 시작하여 10일 동안 가네샤를 기리는 연례 축제가 열리는데, 이는 보통 8월 말이나 9월 초에 열린다.[140] 축제는 사람들이 가네샤의 방문을 상징하는 점토 우상들을 가져오는 것으로 시작된다. 이 축제는 아난타 차투르다시 날에 절정에 달하며, 이 날에는 우상들(무르티)이 가장 편리한 수역에 담겨진다.[141] 일부 가족들은 2일, 3일, 5일 또는 7일째에 침수시키는 전통을 가지고 있다. 1893년, 발 강가다르 틸락은 이 연례 가네샤 축제를 개인 가족 행사에서 대규모 대중 행사로 전환시켰다.[142] 그는 이를 마하라슈트라주에서 영국에 대항하는 자신의 민족주의적 노력 속에서 "브라만과 비브라만 사이의 간극을 메우고 그들 사이에 새로운 풀뿌리 통합을 구축할 적절한 맥락을 찾기 위해" 그렇게 했다.[143] 가네샤가 "모든 사람의 신"으로서 폭넓게 인기를 끌었기 때문에, 틸락은 그를 영국 통치에 대한 인도 시위의 집결점으로 삼았다.[144] 틸락은 파빌리온에 가네샤의 대형 대중 이미지를 처음으로 설치했으며, 열흘째 되는 날 모든 대중 이미지를 물에 담그는 관행을 확립했다.[145]

오늘날 인도의 힌두교도들은 마하라슈트라주에서 가장 인기가 많지만, 가나파티 축제를 열렬히 기념한다.[146][147] 이 축제는 뭄바이, 푸네, 그리고 주변의 아슈타비나야카 사원 지역에서도 큰 규모로 열린다.

사원

[편집]

힌두 사원에서 가네샤는 다양한 방식으로 묘사된다: 보조 신(pãrśva-devatã); 주신과 관련된 신(parivāra-devatã); 또는 사원의 주신(pradhāna).[148] 변화의 신으로서, 그는 많은 힌두 사원의 출입구에 배치되어 부적절한 자들을 막는 역할을 하는데, 이는 파르바티의 문지기 역할과 유사하다.[149] 또한, 몇몇 신사는 가네샤 자신에게 헌정되어 있으며, 그중 마하라슈트라주의 아슈타비나야크(산스크리트어: अष्टविनायक; aṣṭavināyaka; 문자적으로 "여덟 가네샤 (신사)")는 특히 잘 알려져 있다. 푸네시를 중심으로 반경 100킬로미터 이내에 위치한 8개의 신사 각각은 자체적인 전설과 함께 특정한 가나파티의 형태를 기념한다.[150] 8개의 신사는 다음과 같다: 모르가온, 시디텍, 팔리, 마하드, 테우르, 레냐드리, 오자르, 란잔가온.

그 외에도 다음과 같은 중요한 가네샤 사원들이 많이 있다: 뭄바이의 시디빈야크 사원, 간파티풀레의 간파티풀레 사원, 콜하푸르의 빈캄비 가네시 만디르, 자이가드의 자이 비나야크 사원, 라트나기리, 와이의 마하라슈트라; 우자인의 우자인의 마디아프라데시주; 조드푸르, 나고르 및 라이푸르(팔리)의 라자스탄주; 비하르주의 바이디야나트; 바로다, 돌라카, 발사드의 구자라트주 및 바라나시의 둔디라지 사원, 우타르프라데시주. 남인도의 주요 가네샤 사원은 다음과 같다: 안드라프라데시주의 카니파캄; 티루치라팔리의 록포트 우치 필라이야르 사원, 코임바토르의 풀리아쿨람 문티 비나야가르 사원[151] 및 가네샤의 이름을 따서 명명된 타밀나두주의 필라이야르파티에 있는 카르파가 비나야가르 사원; 코타라카라, 팔라방가디, 카사르고드의 케랄라주; 함피 및 이다군지의 카르나타카주; 그리고 텔랑가나주의 바드라찰람.[152]

T. A. 고피나타는 다음과 같이 언급한다: "아무리 작은 마을이라도 사원이 있든 없든 비그네슈바라 (비그네슈바라)의 이미지를 가지고 있다. 마을과 요새의 입구, 피팔 나무 아래 ... 벽감 안 ... 비슈누와 시바 사원 모두, 그리고 특히 시바 사원에 특별히 지어진 별도의 신사 ... 비그네슈바라의 형상은 항상 보인다."[153] 가네샤 사원은 동남아시아, 네팔 (카트만두 계곡의 4개 비나야카 신사 포함),[154] 그리고 여러 서방 국가를 포함하여 인도 외부에도 건설되었다.[155]

저명해진 과정

[편집]첫 등장

[편집]

기원전 1세기의 인도-그리스 동전에서 코끼리 머리를 가진 의인화된 형상이 일부 학자들에 의해 "초기 가네샤"로 제안되었지만, 이는 강력하게 논쟁의 대상이 되었다.[158] 다른 학자들은 마투라 및 인도 외부의 고고학 발굴 증거를 바탕으로 가네샤가 서기 2세기경 인도 및 동남아시아에서 부상하는 신이었을 수 있다고 제안했다.[159] 가네샤의 최초 테라코타 이미지는 서기 1세기경 테르, 팔, 베라푸람, 찬드라케투가르에서 발견되었다. 이 형상들은 작고 코끼리 머리와 두 팔, 통통한 몸매를 가지고 있다. 돌로 만든 가장 초기의 가네샤 상징은 쿠샨 시대(서기 2세기–3세기) 마투라에서 조각되었다.[160]

가네샤는 서기 4세기 초에서 5세기 초에 명확하게 식별 가능한 신으로서 잘 정의된 도상학적 속성을 가지고 고전적인 형태로 나타났다.[161] 알려진 가장 초기의 가네샤 이미지 중 일부는 동부 아프가니스탄에서 발견된 두 개의 이미지를 포함한다. 첫 번째 이미지는 카불 북쪽 유적에서 수리야와 시바의 이미지와 함께 발견되었다. 이는 4세기로 거슬러 올라간다. 가르데즈에서 발견된 두 번째 이미지인 가르데즈 가네샤는 가네샤 받침대에 있는 비문으로 인해 5세기로 연대가 매겨졌다. 또 다른 가네샤 조각은 마디아프라데시주의 우다야기리 석굴 6번 동굴 벽에 박혀 있다. 이는 5세기로 거슬러 올라간다. 코끼리 머리, 달콤한 그릇, 무릎에 앉아 있는 여신을 가진 가네샤의 초기 상징적 이미지는 마디아프라데시주의 부마라 사원 유적에서 발견되었으며, 이는 5세기 굽타 시대로 거슬러 올라간다.[162][163][164] 람가르 언덕에서 발견된 것과 같은 다른 최근 발견들도 4세기 또는 5세기로 거슬러 올라간다.[163] 가네샤를 주신으로 하는 독립적인 숭배는 약 10세기경에 확고히 확립되었다.[161] 나라인은 5세기 이전 가네샤 역사에 대한 증거 부족을 다음과 같이 요약한다:[161]

이해하기 어려운 것은 가네샤가 역사적 장면에 다소 극적으로 등장했다는 사실이다. 그의 선행 인물은 명확하지 않다. 종파와 지역적 한계를 초월하는 그의 폭넓은 수용과 인기는 실로 놀랍다. 한편으로는 정통 신도들의 가네샤의 베다 기원에 대한 경건한 믿음과 혼란스럽지만 흥미로운 신화에 담긴 푸라나적 설명이 있다. 다른 한편으로는 기원후 4-5세기 이전에 이 신의 개념과 상징의 존재에 대한 의문이 있다. ... [내] 의견으로는, 사실상 5세기 이전에 이 신의 존재에 대한 설득력 있는 증거는 [고대 브라만 문헌에서] 없다.

나라인은 고대 가네샤에 대한 증거가 브라만교나 산스크리트 전통 외부, 또는 인도의 지리문화적 경계 외부에 있을 수 있다고 제안한다.[161] 브라운은 가네샤가 6세기경 중국에 나타났으며,[165] 남아시아의 사원 환경에서 "장애물 제거자"로서의 그의 예술적 이미지는 약 서기 400년경에 나타났다고 말한다.[166] 베일리는 그가 파르바티 여신의 아들로 인정되어 서기 초기에 시바파 신학에 통합되었다고 말한다.[167]

가능한 영향

[편집]

코트라이트는 가네샤의 초기 역사에 대한 다양한 추측적 이론들을 검토하며, 추정되는 부족 전통과 동물 숭배를 포함하여 이 모든 것을 다음과 같이 일축한다:[168]

가네샤의 역사적 기원을 찾으려는 이러한 노력에서, 일부는 브라만 전통 밖의 정확한 위치를 제안했다.... 이러한 역사적 위치들은 확실히 흥미롭지만, 사실은 그것들이 모두 추측에 불과하며, 아리아인과 비아리아인 인구의 상호작용을 통해 힌두교를 만들어낸 과정의 일부로서, 베다 및 인도-유럽 출처에 입증되지 않은 모든 것이 드라비다 또는 인도의 원주민 인구로부터 브라만 종교로 들어왔다고 주장하는 드라비다 가설의 변형이라는 점이다. 코끼리 숭배나 토템에 대한 독립적인 증거는 없으며, 우리가 이미 푸라나 문헌과 가네샤의 도상학에서 볼 수 있는 것 이전에 존재했던 전통을 가리키는 고고학적 데이터도 없다.

타판의 가네샤 발전에 관한 책은 초기 인도에서 코끼리가 가졌던 역할에 대한 추측에 한 장을 할애하지만, "비록 서기 2세기까지 코끼리 머리를 한 야크샤 형태가 존재했지만, 그것이 가나파티-비나야카를 대표한다고 가정할 수는 없다. 이 초기 단계에 코끼리 또는 코끼리 머리를 한 신이 이 이름으로 존재했다는 증거는 없다. 가나파티-비나야카는 아직 데뷔하지 않았다"고 결론짓는다.[169]

파슈파티 인장(기원전 2300년 - 기원전 2000년)에는 시바라고 주장되는 신을 둘러싼 코끼리 등 4마리의 동물이 묘사되어 있다. 브라운은 이 인장이 베다 시대 이전부터 코끼리의 신성함을 나타낸다고 언급한다.[170] 가네샤 기원의 한 이론은 그가 점차적으로 4대 비나야카(Vināyakas)와 관련하여 저명해졌다는 것이다.[171] 야주르베다에서, Vināyakas는 장애물과 어려움을 일으키는 4명의 골칫거리 악마 집단이었지만,[172] 쉽게 달래졌다.[173] 비나야카라는 이름은 푸라나와 불교 탄트라 모두에서 가네샤의 일반적인 이름이다.[27] 크리샨은 이 견해를 수용하는 학자 중 한 명이며, 가네샤에 대해 "그는 비베다 신이다. 그의 기원은 다양한 종류의 악과 고통을 유발하는 마나바그리햐수트라(기원전 7세기-4세기)의 4대 악령 비나야카에서 찾을 수 있다"고 단언한다.[174] 코끼리 머리를 한 인간 형상에 대한 묘사는 일부 학자들이 가네샤와 동일시하며, 인도 예술과 주화에서 2세기 초부터 나타난다.[175] 엘라왈라에 따르면, 가나스의 주님으로서의 코끼리 머리를 한 가네샤는 기원전 초기 스리랑카 사람들에게 알려져 있었다.[176]

베다 및 서사 문학

[편집]

"집단의 지도자" (산스크리트어: gaṇapati)라는 칭호는 리그베다에 두 번 나타나지만, 어느 경우에도 현대의 가네샤를 지칭하지 않는다. 이 용어는 해설자들에 따르면 리그베다 2.23.1에 브라흐마나스파티의 칭호로 나타난다.[177] 이 구절은 의심할 여지 없이 브라흐마나스파티를 지칭하지만, 나중에 가네샤 숭배를 위해 채택되어 오늘날에도 사용된다.[178] 이 구절이 리그베다에 가네샤가 존재한다는 증거라는 주장을 부인하면서, 루도 로셔는 그것이 "명백히 브리하스파티—찬가의 신—와 브리하스파티만을 지칭한다"고 말한다.[179] 마찬가지로, 두 번째 구절(리그베다 10.112.9)은 인드라를 지칭하며,[180] "마루트 무리의 주님"으로 번역되는 '가나파티'라는 칭호가 주어진다.[181] 그러나 로셔는 최근의 가나파티야 문헌이 종종 리그베다 구절을 인용하여 가네샤에게 베다의 존경을 부여한다고 지적한다.[182]

상감 시대 타밀 시인 아바이아르 (상감 시인)(기원전 3세기)은 앙가바이와 상가바이가 실론의 티루코발루르의 왕과 결혼하는 것을 허락하기 위해 세 타밀 왕국에 초대장을 준비하면서 가네샤를 불러낸다(pp. 57–59).[183]

흑야주르베다에 속하는 문헌인 마이트라야니야 삼히타 (2.9.1)[184]와 타이티리야 아란야카 (10.1)[185]의 두 구절은 한 신에게 "상아를 가진 자"(Dantiḥ), "코끼리 얼굴을 가진 자"(Hastimukha), 그리고 "굽은 코를 가진 자"(Vakratuṇḍa)라고 호소한다. 이 이름들은 가네샤를 암시하며, 14세기의 주석가 사야나는 이 동일성을 명시적으로 확립한다.[186] 비틀린 코(vakratuṇḍa)를 가지고 옥수수 다발, 사탕수수,[187] 그리고 몽둥이를[188] 들고 있는 단틴의 묘사는 푸라나의 가나파티의 특징과 너무나 흡사하여 헤라스는 "우리는 이 베다의 단틴과의 완전한 동일화를 거부할 수 없다"고 말한다.[189] 그러나 크리샨은 이 찬가들이 베다 시대 이후에 추가된 것이라고 본다.[190] 타판은 이 구절들이 "일반적으로 삽입된 것으로 간주된다"고 보고한다. 다발리카르는 "마이트라야니야 삼히타에 코끼리 머리를 한 신에 대한 언급은 매우 늦게 삽입된 것으로 판명되었으므로, 신의 초기 형성을 결정하는 데 크게 도움이 되지 않는다"고 말한다.[191]

가네샤는 베다 시대로 거슬러 올라가는 인도 서사시 문헌에는 나타나지 않는다. 서사시 마하바라타의 후기 삽입 부분(1.1.75–79[a])에는 현자 비야사(Vyāsa)가 가네샤에게 자신이 받아쓰는 시를 필사할 서기가 되어달라고 요청했다고 한다. 가네샤는 비야사가 쉬지 않고 시를 낭송해야 한다는 조건으로 동의했다. 현자는 동의했지만, 휴식을 취하기 위해 가네샤가 해명을 요구할 정도로 매우 복잡한 구절을 낭송해야 했다. 이 이야기는 마하바라타의 비판본 편집자들에 의해 원본 텍스트의 일부로 받아들여지지 않으며,[192] 20행짜리 이야기는 부록의 각주로 강등되었다.[193] 가네샤가 서기로 활동하는 이야기는 비판본 준비 과정에서 참고된 59개의 필사본 중 37개에 나타난다.[194] 가네샤가 정신적 민첩성과 배움과 관련이 있다는 점은 그가 이 삽입 부분에서 비야사의 마하바라타 구술의 서기로 나타나는 한 가지 이유이다.[195] 리처드 L. 브라운은 이 이야기를 8세기 것으로 보며, 모리츠 빈터니츠는 이미 서기 900년경에 알려졌지만 약 150년 후까지 마하바라타에 추가되지 않았다고 결론짓는다. 빈터니츠는 또한 마하바라타의 남인도 필사본의 독특한 특징이 이 가네샤 전설을 생략한다는 점을 지적한다.[196] 비나야카라는 용어는 삽입된 것으로 간주되는 샨티파르바와 아누사사나파르바의 일부 개정판에서 발견된다.[197] 바나파르바에 있는 비그나카르트리남("장애물 창조자")에 대한 언급도 삽입된 것으로 믿어지며 비판본에는 나타나지 않는다.[198]

푸라나 시대

[편집]

가네샤에 대한 이야기는 종종 푸라나 경전에 등장한다. 브라운은 푸라나들이 "정확한 연대 순서를 따르지 않는다"고 언급하면서도, 가네샤의 삶에 대한 더 자세한 이야기들은 후기 문헌인 서기 600년에서 1300년 사이에 쓰여졌다고 말한다.[199] 유브라지 크리샨은 가네샤의 탄생과 코끼리 머리를 얻게 된 경위에 대한 푸라나 신화가 600년 이후에 편찬된 후기 푸라나에 있다고 말한다. 그는 더 나아가 초기 푸라나(예: 바유 푸라나, 브라흐만다 푸라나)에 가네샤에 대한 언급은 7-10세기 사이에 나중에 삽입된 것이라고 설명한다.[200]

산스크리트 문학에서 가네샤가 저명해진 과정을 조사하면서 루도 로셔는 다음과 같이 언급한다:[201]

무엇보다도, 가네샤를 둘러싼 수많은 이야기들이 예상외로 제한된 수의 사건에 집중되어 있다는 사실에 놀라지 않을 수 없다. 이 사건들은 주로 세 가지이다: 그의 탄생과 혈통, 그의 코끼리 머리, 그리고 그의 외뿔. 다른 사건들도 본문에서 언급되지만, 훨씬 적은 정도로 다뤄진다.

가네샤가 저명해진 것은 9세기에 공식적으로 스마트라파의 5대 주요 신 중 하나로 포함되면서 확고해졌다. 샹카라는 스마트라 전통의 정통 브라만들 사이에서 "다섯 가지 형태 숭배"(판차야타나 푸자) 체계를 대중화했다.[202] 이 숭배 방식은 가네샤, 비슈누, 시바, 데비, 수리야의 다섯 신을 불러낸다.[203] 샹카라는 주로 이 다섯 주요 종파의 주신들을 동등한 지위로 통합하기 위해 이 전통을 확립했다. 이는 가네샤의 보완적인 신으로서의 역할을 공식화했다.

2천년기 CE 경전

[편집]

가네샤 푸라나와 무드갈라 푸라나에 기초한 가나파티아 전통에서, 가네샤는 시바, 비슈누, 태양, 가네샤, 그리고 여신과 함께 다섯 주요 신 중 하나로 숭배된다.[204]

가네샤 푸라나와 무드갈라 푸라나의 저작 연대—그리고 서로에 대한 상대적 연대—는 학술적 논쟁을 불러일으켰다. 두 작품 모두 시간이 지나면서 발전했으며, 시대별로 겹쳐진 층위를 포함한다. 아니타 타판은 연대에 대한 주요 의견 차이를 검토하고 자신의 판단을 제시한다. 그녀는 "가네샤 푸라나의 핵심은 12세기에서 13세기경에 나타났을 가능성이 높지만, 나중에 삽입되었다"고 말한다.[205] 로렌스 W. 프레스턴은 가네샤 푸라나의 가장 합리적인 연대를 1100년에서 1400년 사이로 보는데, 이는 텍스트에 언급된 신성한 장소들의 추정 연대와 일치한다.[206]

R.C. 하즈라는 무드갈라 푸라나가 가네샤 푸라나보다 오래되었고, 가네샤 푸라나를 1100년에서 1400년 사이로 연대한다.[207] 그러나 필리스 그라노프는 이 상대적 연대에 문제가 있음을 발견하고, 무드갈라 푸라나가 가네샤와 관련된 철학 텍스트 중 가장 마지막이라고 결론짓는다. 그녀는 다른 내부 증거 외에도 무드갈라 푸라나가 가네샤를 상세히 다루는 네 가지 푸라나(브라흐마 푸라나, 브라흐만다 푸라나, 가네샤 푸라나, 무드갈라 푸라나) 중 하나로 가네샤 푸라나를 명시적으로 언급한다는 사실에 근거한다.[208] 본문의 핵심은 오래되었지만, 가나파티 숭배가 특정 지역에서 더욱 중요해지면서 17세기와 18세기까지 삽입되었다.[209] 가나파티야 전통에서 높이 평가되는 또 다른 경전인 산스크리트어 가나파티 아타르바시르샤는 아마도 16세기 또는 17세기에 작성되었을 것이다.[210][211]

가네샤 사하스라나마는 푸라나 문학의 일부이며, 가네샤의 천 가지 이름과 속성을 나열한 목록이다. 사하스라나마의 각 이름은 다른 의미를 전달하고 가네샤의 다른 측면을 상징한다. 가네샤 사하스라나마의 여러 버전은 가네샤 푸라나에서 찾아볼 수 있다.[212]

인도와 힌두교를 넘어서

[편집]상업 및 문화적 접촉은 서아시아와 동남아시아로 인도의 영향을 확대시켰다. 가네샤는 결과적으로 해외로 전파된 여러 힌두 신들 중 하나이다.[213]

가네샤는 특히 상업적인 모험을 위해 인도를 떠난 상인들에게 숭배되었다.[214] 대략 10세기경부터 무역 길드의 형성 및 화폐 유통의 재활성화와 같은 새로운 교환 네트워크가 발전했다. 이 시기에 가네샤는 상인들과 관련된 주신이 되었다.[215] 다른 어떤 신보다 먼저 가네샤를 불러낸 가장 초기의 비문은 상인 공동체와 관련되어 있다.[216]

힌두교도들은 해양 동남아시아로 이주하여 가네샤를 포함한 자신들의 문화를 가져갔다.[217] 가네샤 조각상들은 이 지역 전역에서 발견되며, 종종 시바 성소 옆에 위치한다. 필리핀, 자와섬, 발리주, 보르네오섬의 힌두 예술에서 발견되는 가네샤의 형태는 특정 지역적 영향을 보여준다.[218] 동남아시아 전역으로 힌두 문화가 확산되면서 버마, 캄보디아, 태국에서 변형된 형태로 가네샤 숭배가 확립되었다. 인도차이나에서는 힌두교와 불교가 나란히 행해졌으며, 이 지역의 가네샤 도상학에서 상호 영향을 볼 수 있다.[219] 태국, 캄보디아, 그리고 베트남 참족의 힌두 계층 사이에서 가네샤는 주로 장애물 제거자로 여겨졌다.[220]

주로 이슬람 신앙을 고백하는 인도네시아인들 사이에서 가네샤는 숭배되지 않지만, 지식, 지혜, 교육의 상징으로 여겨진다. 많은 인도네시아 공립 대학들은 캠퍼스나 로고에 가네샤의 모습을 특징으로 한다. 블리타르, 살라티가 시, 케디리 리젠시는 가네샤를 그들의 지방/시 공식 인장에 포함하는 세 개의 지방 정부 중 하나이다. 인도네시아는 지폐에 가네샤를 특징으로 한 유일한 국가이며(2만 루피아권, 1998년에서 2008년 사이), 더 이상 유통되지 않는다.

이슬람교가 도래하기 전, 아프가니스탄은 인도와 밀접한 문화적 유대 관계를 맺고 있었으며, 힌두교 및 불교 신들을 모두 숭배했다. 5세기에서 7세기 사이의 조각상들이 남아 있어, 당시 이 지역에서 가네샤 숭배가 유행했음을 시사한다.[221]

불교에서

[편집]가네샤는 대승불교에 나타나는데, 불교 신 비나야카의 형태로만 나타나는 것이 아니라, 같은 이름을 가진 힌두 악마의 형태로도 나타난다.[222] 그의 이미지는 후기 굽타 시대 불교 조각에서 나타난다.[223] 불교 신 비나야카로서, 그는 종종 춤추는 모습으로 묘사된다. 느리타 가나파티라고 불리는 이 형태는 북인도에서 인기가 있었고, 나중에 네팔로, 그리고 티베트로 전파되었다.[224] 네팔에서는 헤람바로 알려진 힌두 형태의 가네샤가 인기가 있는데, 그는 다섯 개의 머리를 가지고 사자를 탄다.[225]

가나파티(불교에서는 비나야카라고도 함)는 인도 밀교에서 신으로 채택되었고, 가나파티(티베트어: tshogs bdag)는 티베트 불교 신앙의 판테온에 남아 있다.[226][227][228] 티베트 대장경에는 가네샤를 다루는 30개의 텍스트가 포함되어 있다.[228] 티베트어 번역본으로 보존된 이 인도 텍스트에서 가나파티는 부의 신으로 묘사되며, 성이나 음식과 같은 세속적인 쾌락도 허락할 수 있다고 한다. 그는 또한 부정적인 힘, 악마, 질병으로부터의 보호자로도 묘사된다.[228] 이러한 탄트라 불교 자료에서 가네샤는 일반적으로 아발로키테슈바라 보살의 화신으로 제시된다.[228]

가네샤는 또한 동아시아에서도 뚜렷한 지역적 특성을 띠는 형태로 나타난다. 중국 북부에서 알려진 가장 오래된 가네샤 석상은 531년으로 거슬러 올라가는 비문을 가지고 있다.[229] 가네샤가 환희천으로 알려진 일본에서는 806년에 가네샤 숭배가 처음 언급되었다.[230]

오늘날 불교 태국에서는 가네샤가 장애물 제거자이자 성공의 신으로도 여겨진다.[220] 태국은 가네샤를 주로 예술과 학문의 신으로 여긴다. 이러한 믿음은 가네샤에게 개인적으로 헌신했던 짜끄리 왕조의 와치라웃 왕에 의해 시작되었다. 그는 자신의 학문적, 문학적 활동에 집중했던 나콘빠톰주의 사남 찬드라 궁전에 가네샤 사당을 세우기도 했다. 가네샤를 예술의 신으로 여기는 그의 개인적인 믿음은 태국 미술국이 설립되면서 공식적으로 중요해졌다. 오늘날 가네샤는 미술국의 인장과 태국의 첫 번째 저명한 미술 아카데미인 신라빠꼰 대학교의 상징으로 모두 묘사된다.[231]

자이나교

[편집]자이나교의 정경 문헌에는 가네샤 숭배가 언급되어 있지 않다.[232] 그러나 일부 자이나교도들은 가네샤를 숭배하는데, 그들에게 가네샤는 부의 신 쿠베라의 특정 기능을 이어받은 것으로 보인다.[233] 자이나교가 무역 공동체와 연관되어 있다는 점은 자이나교가 상업적 연결과 힌두교의 영향으로 가네샤 숭배를 받아들였다는 주장을 뒷받침한다.[234] 알려진 가장 오래된 자이나교 가네샤 조각상은 약 9세기경으로 거슬러 올라간다.[235] 15세기의 자이나교 문헌은 그 이미지 설치 절차를 나열한다.[232] 가네샤 이미지는 라자스탄주와 구자라트주의 일부 자이나교 사원에 나타난다.[236]

각주

[편집]설명주

[편집]- ↑ Bombay edition

- ↑ For the human-headed form of Ganesha in:

- Adi Vinayaka temple near Koothanur, Tamil Nadu.[47]

- 캄보디아, see Brown 1991, 10쪽

- Nandrudayan Vinayaka Temple.[48]

- Uthrapathiswaraswamy Temple.[49]

참조주

[편집]- ↑ Heras 1972, 58쪽.

- ↑ 가 나 Getty 1936, 5쪽.

- ↑ "Ganesha getting ready to throw his lotus. Basohli miniature, circa 1730. National Museum, New Delhi. In the Mudgalapurāṇa (VII, 70), in order to kill the demon of egotism (Mamāsura) who had attacked him, Gaṇeśa Vighnarāja throws his lotus at him. Unable to bear the fragrance of the divine flower, the demon surrenders to Gaṇeśha." For quotation of description of the work, see: Martin-Dubost 1997, 73쪽.

- ↑ Ramachandra Rao 1992, 6쪽.

- ↑

- Brown 1991, 1쪽 "Gaṇeśa는 종종 인도에서 가장 널리 숭배되는 신으로 알려져 있다."

- Getty 1936, 1쪽 "Gaṇeśa, 즉 Gaṇas의 주님은 브라만교 신앙에 가장 늦게 편입된 신 중 하나이지만, 모든 힌두교 신들 중에서 가장 보편적으로 숭배되었고 지금도 그러하며, 그의 형상은 인도의 거의 모든 지역에서 찾아볼 수 있다."

- ↑

- Ramachandra Rao 1992, 1쪽

- Martin-Dubost 1997, 1쪽

- Brown 1991, 1쪽

- ↑

- Chapter XVII, "The Travels Abroad", in: Nagar 1992, 175–187쪽. For a review of Ganesha's geographic spread and popularity outside of India.

- Getty 1936, 37–38쪽, For discussion of the spread of Ganesha worship to Nepal, 중국 투르키스탄, 티베트, 버마, 시암, 인도차이나, 자바, 발리, 보르네오, 중국, 일본

- Martin-Dubost 1997, 311–320쪽

- Thapan 1997, 13쪽

- Apte 1965, 2–3쪽

- ↑ Martin-Dubost, p. 2.

- ↑ For Ganesha's role as an eliminator of obstacles, see commentary on Gaṇapati Upaniṣad, verse 12 in Saraswati 2004, 80쪽

- ↑ DeVito, Carole; DeVito, Pasquale (1994). 《India - Mahabharata. Fulbright-Hays Summer Seminar Abroad 1994 (India)》. United States Educational Foundation in India. 4쪽.

- ↑ Heras 1972, 58쪽

- ↑ , Vigna means obstacles Nasha means destroy. These ideas are so common that Courtright uses them in the title of his book, Ganesha: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings.

- ↑ Narain, A.K. "Gaṇeśa: The Idea and the Icon" in Brown 1991, 27쪽

- ↑ Gavin D., Flood (1996). 《An Introduction to Hinduism》. Cambridge University Press. 14–18, 110–113쪽. ISBN 978-0521438780.

- ↑ Vasudha, Narayan (2009). 《Hinduism》. The Rosen Publishing Group. 30–31쪽. ISBN 978-1435856202.

- ↑ For history of the development of the gāṇapatya and their relationship to the wide geographic dispersion of Ganesha worship, see: Chapter 6, "The Gāṇapatyas" in: Thapan 1997, 176–213쪽.

- ↑ “Lord Ganesha – Symbolic description of Lord Ganesha | – Times of India” (영어). 《타임스 오브 인디아》. 2019년 4월 4일. 2020년 11월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 11월 4일에 확인함.

- ↑ * Narain, A. K. "Gaṇeśa: A Protohistory of the Idea and the Icon". Brown 1991, 21–22쪽.

- Apte 1965, 395쪽.

- ↑ For the derivation of the name and relationship with the gaṇas, see: Martin-Dubost 1965, 2쪽

- ↑ 가 나 Apte 1965, 395쪽.

- ↑ The word gaṇa is interpreted in this metaphysical sense by Bhāskararāya in his commentary on the gaṇeśasahasranāma. See in particular commentary on verse 6 including names Gaṇeśvaraḥ and Gaṇakrīḍaḥ in: Śāstri Khiste 1991, 7–8쪽.

- ↑ Grimes 1995, 17–19, 201쪽.

- ↑ Rigveda Mandala 2 보관됨 2 2월 2017 - 웨이백 머신, Hymn 2.23.1, Wikisource, Quote: गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥१॥; For translation, see Grimes 1995, 17–19쪽

- ↑

- Oka 1913, 8쪽 for source text of Amarakośa 1.38 as vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ – apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ.

- Śāstri 1978 for text of Amarakośa versified as 1.1.38.

- ↑ Y. Krishan, Gaṇeśa: Unravelling an Enigma, 1999, p. 6): "Pārvati who created an image of Gaṇeśa out of her bodily impurities but which became endowed with life after immersion in the sacred waters of the Gangā. Therefore he is said to have two mothers—Pārvati and Gangā and hence called dvaimātura and also Gāngeya."

- ↑ Krishan 1999, 6쪽

- ↑ 가 나 Thapan 1997, 20쪽

- ↑ For the history of the aṣṭavināyaka sites and a description of pilgrimage practices related to them, see: Mate 1962, 1–25쪽

- ↑ These ideas are so common that Courtright uses them in the title of his book, Ganesha: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings. For the name Vighnesha, see: Courtright 1985, 156, 213쪽

- ↑ 가 나 For Krishan's views on Ganesha's dual nature see his quote: "Gaṇeśa has a dual nature; as Vināyaka, as a grāmadevatā, he is vighnakartā, and as Gaṇeśa he is vighnahartā, a paurāṇic devatā." (Krishan 1999, viii쪽)

- ↑ Martin-Dubost 1965, 367쪽.

- ↑ Narain, A. K. "Gaṇeśa: The Idea and the Icon".Brown 1991, 25쪽

- ↑ Thapan 1997, 62쪽

- ↑ 《Myanmar-English Dictionary》, Yangon: Dunwoody Press, 1993, ISBN 978-1881265474, 2010년 2월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서, 2010년 9월 20일에 확인함

- ↑ Justin Thomas McDaniel (2013). 《The Lovelorn Ghost and the Magical Monk: Practicing Buddhism in Modern Thailand》. Columbia University Press. 156–157쪽. ISBN 978-0231153775.

- ↑ Brown, Robert L. (1987), “A Note on the Recently Discovered Gaṇeśa Image from Palembang, Sumatra”, 《Indonesia》 43 (43): 95–100, doi:10.2307/3351212, hdl:1813/53865, JSTOR 3351212

- ↑ Brown 1991, 176, 182, Note: some scholars suggest adoption of Ganesha by the late 6th century CE, see p. 192 footnote 7쪽.

- ↑ Brown 1991, 190쪽.

- ↑ John Clifford Holt (1991). 《Buddha in the Crown : Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka: Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka》. Oxford University Press. 6, 100, 180–181쪽. ISBN 978-0195362466.

- ↑ Metcalf & Metcalf, vii쪽

- ↑ * Martin-Dubost 1965, for a comprehensive review of iconography abundantly illustrated with pictures.

- Chapter X, "Development of the Iconography of Gaṇeśa", in: Krishan 1999, 87–100쪽, for a survey of iconography with emphasis on developmental themes, well-illustrated with plates.

- Pal 1995, for a richly illustrated collection of studies on specific aspects of Ganesha with a focus on art and iconography.

- ↑ Brown 1991, 175쪽

- ↑ Martin-Dubost 1997, p. 213. In the upper right corner, the statue is dated as (973–1200).

- ↑ Pal, p. vi. The picture on this page depicts a stone statue in the 로스앤젤레스 카운티 미술관 of Art that is dated as c. 12th century. Pal shows an example of this form dated c. 13th century on p. viii.

- ↑ Brown 1991, 176쪽

- ↑ See photograph 2, "Large Ganesh", in: Pal 1995, 16쪽

- ↑ “Adi Vinayaka - The Primordial Form of Ganesh.”. 《agasthiar.org》. 2017년 12월 28일에 확인함.

- ↑ “Vinayaka in unique form”. 《The Hindu》. 2003년 10월 10일. 2015년 5월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 4월 30일에 확인함.

- ↑ Catlin, Amy; "Vātāpi Gaṇapatim": Sculptural, Poetic, and Musical Texts in the Hymn to Gaṇeśa" in Brown 1991, 146, 150쪽

- ↑ In:

- Martin-Dubost 1965, 197–198쪽

- photograph 9, "Ganesh images being taken for immersion", in: Pal 1995, 22–23쪽. For an example of a large image of this type being carried in a festival procession.

- Pal 1995, 25쪽, For two similar statues about to be immersed.

- ↑ In:

- Pal 1995, 41–64쪽. For many examples of Ganesha dancing.

- Brown 1991, 183쪽 For the popularity of the dancing form.

- ↑ Four-armed Gaṇeśa. Miniature of Nurpur school, circa 1810. Museum of Chandigarh. For this image see: Martin-Dubost (1997), p. 64, which describes it as follows: "On a terrace leaning against a thick white bolster, Gaṇeśa is seated on a bed of pink lotus petals arranged on a low seat to the back of which is fixed a parasol. The elephant-faced god, with his body entirely red, is dressed in a yellow dhoti and a yellow scarf fringed with blue. Two white mice decorated with a pretty golden necklace salute Gaṇeśa by joining their tiny feet together. Gaṇeśa counts on his rosary in his lower right hand; his two upper hands brandish an axe and an elephant goad; his fourth hand holds the broken left tusk."

- ↑ Nagar 1992, 77쪽

- ↑ Brown 1991, 3쪽

- ↑ Nagar 1992, 78쪽

- ↑ Brown 1991, 76쪽

- ↑ Brown 1991, 77쪽

- ↑ Brown 1991, 77–78쪽

- ↑ For creation of Ganesha from Shiva's laughter and subsequent curse by Shiva, see Varaha Purana 23.17 as cited in Brown 1991, 77쪽.

- ↑ Getty 1936, 1쪽.

- ↑ Heras 1972, 29쪽

- ↑ Granoff, Phyllis. "Gaṇeśa as Metaphor". Brown 1991, 92–94쪽

- ↑ "Ganesha in Indian Plastic Art" and Passim. Nagar 1992, 78쪽

- ↑ Granoff, Phyllis. "Gaṇeśa as Metaphor". Brown 1991, 76쪽

- ↑ For translation of Udara as "belly" see: Apte 1965, 268쪽

- ↑

- Br. P. 2.3.42.34

- Thapan 1997, 200쪽, For a description of how a variant of this story is used in the Mudgala Purana 2.56.38–9

- ↑ For an iconographic chart showing number of arms and attributes classified by source and named form, see: Nagar 1992, 191–195쪽 Appendix I.

- ↑ For history and prevalence of forms with various arms and the four-armed form as one of the standard types see: Krishan 1999, 89쪽.

- ↑

- Krishan 1999, 89쪽, For two-armed forms as an earlier development than four-armed forms.

- Brown 1991, 103쪽 Maruti Nandan Tiwari and Kamal Giri say in "Images of Gaṇeśa In Jainism" that the presence of only two arms on a Ganesha image points to an early date.

- ↑ Martin-Dubost 1965, 120쪽.

- ↑

- Martin-Dubost 1965, 202쪽, For an overview of snake images in Ganesha iconography.

- Krishan 1999, 50–53쪽, For an overview of snake images in Ganesha iconography.

- ↑ 가네샤 푸라나

- Martin-Dubost 1965, 202쪽. For the 가네샤 푸라나 references for Vāsuki around the neck and use of a serpent-throne.

- Krishan 1999, 51–52쪽. For the story of wrapping Vāsuki around the neck and Śeṣa around the belly and for the name in his sahasranama as Sarpagraiveyakāṅgādaḥ ("Who has a serpent around his neck"), which refers to this standard iconographic element.

- ↑ * Martin-Dubost 1965, 202쪽. For the text of a stone inscription dated 1470 identifying Ganesha's sacred thread as the serpent Śeṣa.

- Nagar 1992, 92쪽. For the snake as a common type of yajñyopavīta for Ganesha.

- ↑ * Nagar 1992, 81쪽. tilaka with three horizontal lines.

- the dhyānam in: Sharma (1993 edition of Ganesha Purana) I.46.1. For Ganesa visualized as trinetraṁ (having three eyes).

- ↑ * Nagar 1992, 81쪽. For a citation to Ganesha Purana I.14.21–25 and For a citation to Padma Purana as prescribing the crescent for decoration of the forehead of Ganesha

- Bailey 1995, 198–199쪽. For the translation of Ganesha Purana I.14, which includes a meditation form with the moon on forehead.

- ↑

- Nagar 1992, 81쪽 For Bhālacandra as a distinct form worshipped.

- Sharma (1993 edition of Ganesha Purana) I.46.15. For the name Bhālacandra appearing in the Ganesha Sahasranama

- ↑ 가 나 Civarāman̲, Akilā (2014). 《Sri Ganesha Purana》 (영어). Giri Trading Agency. ISBN 978-81-7950-629-5.

- ↑ Martin-Dubost, Paul (1997). 《Gaṇeśa, the Enchanter of the Three Worlds》 (영어). Franco-Indian Research. 412–416쪽. ISBN 978-81-900184-3-2.

- ↑ Martin-Dubost 1997, 224–228쪽

- ↑ Martin-Dubost 1997, 228쪽

- ↑ Krishan 1999, 47–48, 78쪽

- ↑ Krishan 1981–1982, 49쪽

- ↑

- Krishan 1999, 48–49쪽

- Bailey 1995, 348쪽. For the Ganesha Purana story of Mayūreśvara with the peacock mount (GP I.84.2–3)

- Maruti Nandan Tiwari and Kamal Giri, "Images of Gaṇeśa In Jainism", in: Brown 1991, 101–102쪽.

- ↑ * Nagar 1992. Preface.

- Martin-Dubost 1965, 231–244쪽.

- ↑ See note on figure 43 in: Martin-Dubost 1997, 144쪽.

- ↑ Citations to Matsya Purana 260.54, Brahmananda Purana Lalitamahatmya XXVII, and 가네샤 푸라나 2.134–136 are provided by: Martin-Dubost 1997, 231쪽.

- ↑ Martin-Dubost 1997, 232쪽.

- ↑ For Mūṣakavāhana see v. 6. For Ākhuketana see v. 67. In: Gaṇeśasahasranāmastotram: mūla evaṁ srībhāskararāyakṛta 'khadyota' vārtika sahita. (Prācya Prakāśana: Vārāṇasī, 1991). Source text with a commentary by Bhāskararāya in Sanskrit.

- ↑ For a review of different interpretations, and quotation, see: Grimes 1995, 86쪽.

- ↑ A Student's Guide to AS Religious Studies for the OCR Specification, by Michael Wilcockson, p. 117

- ↑ Krishan 1999, 49–50쪽

- ↑ * Martin-Dubost 1965, 231쪽

- Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature", in: Brown 1991, 73쪽. For mention of the interpretation that "the rat is 'the animal that finds its way to every place,'"

- ↑ "Lord of Removal of Obstacles", a common name, appears in the title of Courtright's Gaṇeśa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings. For equivalent Sanskrit names Vighneśvara and Vighnarāja, see: Mate 1962, 136쪽

- ↑ “Ganesha: The Remover of Obstacles”. 2016년 5월 31일. 2019년 10월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 8월 29일에 확인함.

- ↑ Courtright 1985, 136쪽

- ↑ For Dhavilkar's views on Ganesha's shifting role, see Dhavalikar, M.K. "Gaṇeśa: Myth and reality" in Brown 1991, 49쪽

- ↑ Brown 1991, 6쪽

- ↑ Nagar 1992, 5쪽.

- ↑ Apte 1965, 703쪽.

- ↑ Ganesha Purana I.46, v. 5 of the Ganesha Sahasranama section in GP-1993, Sharma edition. It appears in verse 10 of the version as given in the Bhaskararaya commentary.

- ↑ Sharma edition, GP-1993 I.46, verses 204–206. The Bailey edition uses a variant text, and where Sharma reads Buddhipriya, Bailey translates Granter-of-lakhs.

- ↑ Practical Sanskrit Dictionary By 아서 앤서니 맥도넬; p. 187 (priya); Published 2004; Motilal Banarsidass Publ; ISBN 8120820002

- ↑ Krishan 1999, 60–70쪽p. discusses Ganesha as "Buddhi's Husband".

- ↑ Grimes, p. 77.

- ↑ Chinmayananda 1987, 127, In Chinmayananda's numbering system, this is upamantra 8.쪽.

- ↑ For examples of both, see: Grimes 1995, 79–80쪽

- ↑ 가 나 Tantra Unveiled: Seducing the Forces of Matter & Spirit By Rajmani Tigunait; Contributor Deborah Willoughby; Published 1999; Himalayan Institute Press; p. 83; ISBN 0893891584

- ↑ Courtright 1985, 253쪽.

- ↑ Chinmayananda 1987, 127, In Chinmayananda's numbering system this is part of upamantra 7. 'You have a permanent abode (in every being) at the place called "Muladhara"'.쪽.

- ↑ This work is reproduced and described in Martin-Dubost (1997), p. 51, which describes it as follows: "This square shaped miniature shows us in a Himalayan landscape the god Śiva sweetly pouring water from his kamaṇḍalu on the head of baby Gaṇeśa. Seated comfortably on the meadow, Pārvatī balances with her left hand the baby Gaņeśa with four arms with a red body and naked, adorned only with jewels, tiny anklets and a golden chain around his stomach, a necklace of pearls, bracelets and armlets."

- ↑ In:

- Nagar 1992, 7–14쪽. For a summary of Puranic variants of birth stories.

- Martin-Dubost 1965, 41–82쪽. Chapter 2, "Stories of Birth According to the Purāṇas".

- ↑ Shiva Purana IV. 17.47–57. Matsya Purana 154.547.

- ↑ Linga Purana

- ↑ Varāha Purana 23.18–59.

- ↑ For summary of Brahmavaivarta Purana, Ganesha Khanda, 10.8–37, see: Nagar 1992, 11–13쪽.

- ↑ Melton, J. Gordon (2011년 9월 13일). 《Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations》. ABC-CLIO. 325–쪽. ISBN 978-1598842050.

- ↑ For a summary of variant names for Skanda, see: Thapan 1997, 300쪽.

- ↑ Khokar & Saraswati 2005 p.4.

- ↑ Brown 1991, 79쪽.

- ↑ Oka 1913, 38쪽.

- ↑ For a review, see: Cohen, Lawrence. "The Wives of Gaṇeśa". Brown 1991, 115–140쪽

- ↑ In:

- Getty 1936, 33쪽. "According to ancient tradition, Gaṇeśa was a Brahmacārin, that is, an unmarried deity; but legend gave him two consorts, personifications of Wisdom (Buddhi) and Success (Siddhi)."

- Krishan 1999, 63쪽. "... in the smārta or orthodox traditional religious beliefs, Gaṇeśa is a bachelor or brahmacārī"

- ↑ For discussion on celibacy of Ganesha, see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 126–129쪽.

- ↑ For a review of associations with Buddhi, Siddhi, Riddhi, and other figures, and the statement "In short the spouses of Gaṇeśa are the personifications of his powers, manifesting his functional features...", see: Krishan 1999, 62쪽.

- ↑ For single consort or a nameless daşi (servant), see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 115쪽.

- ↑ For associations with Śarda and 사라스바티 and the identification of those goddesses with one another, see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 131–132쪽.

- ↑ For associations with Lakshmi see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 132–135쪽.

- ↑ For discussion of the Kala Bou, see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 124–125쪽.

- ↑ For statement regarding sons, see: Cohen, Lawrence, "The Wives of Gaṇeśa", in: Brown 1991, 130쪽.

- ↑ In:

- Cohen, Lawrence. "The Wives of Gaṇeśa". Brown 1991, 130쪽.

- Thapan 1997, p. 15–16, 230, 239, 242, 251.

- ↑ Krishan 1981–1982, 1–3쪽

- ↑ K.N. Somayaji, Concept of Ganesha, p. 1 as quoted in Krishan 1999, 2–3쪽

- ↑ Krishan 1999, 38쪽

- ↑ For worship of Ganesha by "followers of all sects and denominations, Saivites, Vaisnavites, Buddhists, and Jainas" see Krishan 1981–1982, 285쪽

- ↑ Grimes 1995, 27쪽

- ↑ The term modaka applies to all regional varieties of cakes or sweets offered to Ganesha. Martin-Dubost 1965, 204쪽.

- ↑ Martin-Dubost 1965, 369쪽.

- ↑ Martin-Dubost 1965, 95–99쪽

- ↑ Thapan 1997 p. 215

- ↑ For the fourth waxing day in Māgha being dedicated to Ganesa (Gaṇeśa-caturthī) see: (Bhattacharyya 1956)., "Festivals and Sacred Days", in: Bhattacharyya, volume IV, p. 483.

- ↑ The Experience of Hinduism: Essays on Religion in Maharashtra; Edited By Eleanor Zelliot, Maxine Berntsen, pp. 76–94 ("The Ganesh Festival in Maharashtra: Some Observations" by Paul B. Courtright); 1988; SUNY Press; ISBN 088706664X

- ↑ Metcalf & Metcalf, p. 150.

- ↑ In:

- (Brown 1991, 9쪽).

- Thapan 1997, 225쪽 For Tilak's role in converting the private family festivals to a public event in support of 인도 내셔널리즘.

- ↑ In:

- Momin, A.R., The Legacy of G.S. Ghurye: A Centennial Festschrift, p. 95.

- Brown 1991, p. 9. For Ganesha's appeal as "the god for Everyman" as a motivation for Tilak.

- ↑ For Tilak as the first to use large public images in maṇḍapas (pavilions or tents) see: Thapan 1997, p. 225.

- ↑ For Ganesh Chaturthi as the most popular festival in Maharashtra, see: Thapan 1997, p. 226.

- ↑ "Gaṇeśa in a Regional Setting". Courtright 1985, p. 202–247.

- ↑ Krishan 1999, p. 92

- ↑ Brown 1991, p. 3

- ↑ Grimes 1995, p. 110–112

- ↑ “Major Ganesha Temples around the world”. 《Tamil Minutes》. 2022년 8월 31일. 2022년 10월 22일에 확인함.

- ↑ Murthy 1985, p. 91–92

- ↑ T.A. Gopinatha; Elements of Hindu Iconography, p. 47–48 as quoted in Krishan 1999, 2쪽

- ↑ Krishan 1999, p. 147–158

- ↑ “Ganesha Temples worldwide”. 2007년 12월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ The inscription says that this "great and beautiful image of Mahāvināyaka" was consecrated by the Shahi King Khingala. For photograph of statue and details of inscription, see: Dhavalikar, M.K., "Gaņeśa: Myth and Reality", in: Brown 1991, 50, 63쪽.

- ↑ Dhavalikar, M. K. (1971), “A Note on Two Gaṇeśa Statues from Afghanistan”, 《East and West》 21 (3/4): 331–336, JSTOR 29755703

- ↑ Bopearachchi, Osmund (1993). 《On the so-called earliest representation of Ganesa》. 《Topoi. Orient-Occident》 3. 425–453쪽. doi:10.3406/topoi.1993.1479.

- ↑ Brown 1991, 6–7쪽

- ↑ Kumar, Ajit (2007). 《A Unique Early Historic Terracotta Ganesa Image from Pal, District Aurangabad, Maharashtra》 (영어). 《Kala, the Journal of Indian Art History Congress, Vol XI. (2006–2007)》. 89–91쪽.

- ↑ 가 나 다 라 Brown 1991, 19–21, chapter by AK Narain쪽.

- ↑ Nagar 1992, 4쪽

- ↑ 가 나 Brown 1991, 50–55, 120쪽.

- ↑ Raman Sukumar (2003). 《The Living Elephants: Evolutionary Ecology, Behaviour, and Conservation》. Oxford University Press. 67–68쪽. ISBN 978-0198026730.

- ↑ Brown 1991, 2쪽.

- ↑ Brown 1991, 8쪽.

- ↑ Bailey 1995, ix쪽.

- ↑ Courtright 1985 p. 10–11.

- ↑ Thapan 1997, p. 75.

- ↑ Brown 1991, 33쪽

- ↑ In:

- Passim. Thapan 1997.

- Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown 1991, p. 70–72.

- ↑ Aitareya Brāhmana, I, 21.

- ↑ Bhandarkar. Vaisnavism, Saivism and other Minor Sects. p. 147–148.

- ↑ Krishan 1999, p. vii.

- ↑ For a discussion of early depiction of elephant-headed figures in art, see Krishan 1981–1982, 287–290쪽 or Murthy 1985, 31–32쪽

- ↑ Ellawala 1969, 159쪽.

- ↑ Wilson, H. H. Ṛgveda Saṃhitā. Sanskrit text, English translation, notes, and index of verses. Parimal Sanskrit Series No. 45. Volume II: Maṇḍalas 2, 3, 4, 5. Second Revised Edition; Edited and Revised by Ravi Prakash Arya and K. L. Joshi. (Parimal Publications: Delhi, 2001). (Vol. II); ISBN 8171101380 (Set). RV 2.23.1 (2222) gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kaviṃ kavīnāmupamaśravastamam | 2.23.1; "We invoke the Brahmaṇaspati, chief leader of the (heavenly) bands; a sage of sages."

- ↑ In:

- Nagar 1992, 3쪽.

- Mate 1962, 1쪽.

- ↑ Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown 1991, p. 69. Bṛhaspati is a variant name for Brahamanaspati.

- ↑ Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown 1991, p. 69–70.

- ↑ Wilson, H.H. Ṛgveda Saṃhitā. Sanskrit text, English translation, notes, and index of verses. Parimal Sanskrit Series No. 45. Volume IV: Maṇḍalas 9, 10. Second Revised Edition; Edited and Revised by Ravi Prakash Arya and K.L. Joshi. (Parimal Publications: Delhi, 2001). (Vol. IV); ISBN 8171101380 (Set). RV 10.112.9 (10092) ni ṣu sīda gaṇapate gaṇeṣu tvāmāhurvipratamaṃ kavīnām; "Lord of the companies (of the 마루트), sit down among the companies (of the worshippers), they call you the most sage of sages".

- ↑ For use of RV verses in recent Ganapatya literature, see Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature" in Brown 1991, 70쪽

- ↑ Edward Jewitt Robinson (1873). 《Tamil Wisdom; Traditions Concerning Hindu Sages, and Selections from their writings》. London: Wesleyan Conference Office.

- ↑ The verse : "tát karāţāya vidmahe | hastimukhāya dhîmahi | tán no dántî pracodáyāt||"

- ↑ The verse: " tát púruṣâya vidmahe vakratuṇḍāya dhîmahi| tán no dántî pracodáyāt||"

- ↑ For text of Maitrāyaṇīya Saṃhitā 2.9.1 and Taittirīya Āraṇyaka 10.1 and identification by Sāyaṇa in his commentary on the āraṇyaka, see: Rocher, Ludo, "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature" in Brown 1991, 70쪽.

- ↑ Rajarajan, R.K.K. (2001). 《Sugarcane Gaṇapati》. 《East and West, Rome》 51. 379–84쪽. JSTOR 29757520. 2016년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Taittiriya Aranyaka, X, 1, 5.

- ↑ Heras 1972, p. 28.

- ↑ In:

- Krishan 1981–1982, 290쪽

- Krishan 1999, 12–15쪽. For arguments documenting interpolation into the Maitrāyaṇīya Saṃhitā

- ↑ *Thapan, p. 101. For interpolation into the Maitrāyaṇīya Saṃhitā and Taittirīya Āraṇyaka.

- Dhavalikar, M.K. "Gaṇeśa: Myth and reality" in Brown 1991, 56–57쪽. For Dhavilkar's views on Ganesha's in early Literature.

- ↑ Rocher, Ludo "Ganesa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown, pp. 71–72.

- ↑ Mahābhārata Vol. 1 Part 2. Critical edition, p. 884.

- ↑ For a statement that "Fifty-nine manuscripts of the Ādiparvan were consulted for the reconstruction of the critical edition. The story of Gaṇeśa acting as the scribe for writing the Mahābhārata occurs in 37 manuscripts", see: Krishan 1999, 31, note 4쪽.

- ↑ Brown, p. 4.

- ↑ Winternitz, Moriz. "Gaṇeśa in the Mahābhārata". Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1898:382). Citation provided by Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown 1991, p. 80.

- ↑ For interpolations of the term vināyaka see: Krishan 1999, 29쪽.

- ↑ For reference to Vighnakartṛīṇām and translation as "Creator of Obstacles", see: Krishan 1999, 29쪽.

- ↑ Brown 1991, p. 183.

- ↑ Krishan 1999, p. 103.

- ↑ Rocher, Ludo. "Gaṇeśa's Rise to Prominence in Sanskrit Literature". Brown 1991, p. 73.

- ↑ *(Courtright 1985, 163쪽) For Dating of the pañcāyatana pūjā and its connection with Smārta Brahmins.

- Bhattacharyya, S., "Indian Hymnology", in: Bhattacharyya 1956, 470쪽. Volume VI. For the "five" divinities (pañcādevatā) becoming "the major deities" in general, and their listing as Shiva, Shakti, Vishnu, Surya, and Ganesha.

- ↑

- Grimes 1995, p. 162.

- Pal 1995, p. ix.

- ↑ Thapan 1997, pp. 196–197. Addresses the pañcāyatana in the Smārta tradition and the relationship of the Ganesha Purana and the Mudgala Purana to it.

- ↑ For a review of major differences of opinions between scholars on dating, see: Thapan 1997, 30–33쪽.

- ↑ Preston, Lawrence W., "Subregional Religious Centers in the History of Maharashtra: The Sites Sacred to Gaṇeśa", in: N.K. Wagle, ed., Images of Maharashtra: A Regional Profile of India. p. 103.

- ↑ R.C. Hazra, "The Gaṇeśa Purāṇa", Journal of the Ganganatha Jha Research Institute (1951); 79–99.

- ↑ Phyllis Granoff, "Gaṇeśa as Metaphor", in Brown 1991, 94–95쪽, note 2.

- ↑ Thapan 1997, pp. 30–33.

- ↑ Courtright 1985, 252쪽.

- ↑ Grimes 1995, 21–22쪽.

- ↑ Bailey 1995, 258–269쪽.

- ↑ Nagar 1992, p. 175.

- ↑ Nagar 1992, 174쪽.

- ↑ Thapan 1997, p. 170.

- ↑ Thapan 1997, p. 152.

- ↑ Getty 1936, 55쪽.

- ↑ Getty 1936, p. 55–66.

- ↑ Getty 1936, 52쪽.

- ↑ 가 나 Brown 1991, 182쪽.

- ↑ In:

- Nagar 1992, p. 175.

- Martin-Dubost 1965, p. 311.

- ↑ Getty 1936, 37–45쪽.

- ↑ Getty 1936, 37쪽.

- ↑ Getty 1936, 38쪽.

- ↑ Getty 1936, 40쪽.

- ↑ Nagar 1992, p. 185.

- ↑ Wayman, Alex (2006). Chanting the Names of Manjushri. Motilal Banarsidass Publishers: p. 76. ISBN 8120816536

- ↑ 가 나 다 라 Wilkinson, Christopher. "The Tantric Ganesa: Text Preserved in the Tibetan Canon." in Brown, Robert L. (editor) (1991) Studies of an Asian God, pp. 235-274. State University of New Ytrrk Pre'ss,Albany

- ↑ Martin-Dubost 1997, p. 311.

- ↑ Martin-Dubost 1997, p. 313.

- ↑ วัฒนะมหาตม์, กิตติ (November 2011). 《พระคเณศไม่ใช่เทพศิลปะ รัชกาลที่ 6 ทรงทำให้เป็นเทพศิลปะ》 [Ganesh was not the god of art. King Vajiravudh was the one who made him be one.] (태국어). 《ศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture)》. 2020년 5월 26일에 확인함.

- ↑ 가 나 Krishan 1999, p. 121.

- ↑ Thapan 1997, p. 157.

- ↑ Thapan 1997, p. 151, 158, 162, 164, 253.

- ↑ Murthy 1985, p. 122.

- ↑ Thapan 1997, p. 158.

일반 참고 자료

[편집]- Pal, Pratapaditya (1995). 《Ganesh, the Benevolent》. the University of Michigan: Marg Publications. ISBN 9788185026312.

- Apte, Vaman Shivram (1965). 《The Practical Sanskrit Dictionary》 Four revis a enlarg판. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 978-8120805675.

- Bailey, Greg (1995). 《Ganeśapurāna: Introduction, translation, notes and index》. Harrassowitz. ISBN 978-3447036474.

- Bhattacharyya, Haridas 편집 (1956). 《The Cultural Heritage of India》. Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture. Four volumes.

- Brown, Robert (1991), 《Ganesh: Studies of an Asian God》, Albany: State University of New York, ISBN 978-0791406571

- Chinmayananda, Swami (1987), 《Glory of Ganesha》, Bombay: Central Chinmaya Mission Trust, ISBN 978-8175973589

- Courtright, Paul B. (1985), 《Gaṇeśa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings》, New York: Oxford University Press, ISBN 978-0195057423

- Ellawala, H (1969), 《Social History of Early Ceylon》, Colombo: Department of Cultural Affairs.

- Getty, Alice (1936). 《Gaṇeśa: A Monograph on the Elephant-Faced God》 1992 reprint판. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-8121503778.

- Grimes, John A. (1995), 《Ganapati: Song of the Self》, SUNY Series in Religious Studies, Albany: State University of New York Press, ISBN 978-0791424407

- Heras, H. (1972), 《The Problem of Ganapati》, Delhi: Indological Book House

- Khokar, Ashish; Saraswati, S. (2005), 《Ganesha-Karttikeya》, New Delhi: Rupa and Co, ISBN 978-8129107763

- Krishan, Yuvraj (1981–1982), “The Origins of Gaṇeśa”, 《Artibus Asiae》 (Artibus Asiae Publishers) 43 (4): 285–301, doi:10.2307/3249845, JSTOR 3249845

- Krishan, Yuvraj (1999), 《Gaṇeśa: Unravelling An Enigma》, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, ISBN 978-8120814134

- Murthy, K. Krishna (1985), 《Mythical Animals in Indian Art》, New Delhi: Abhinav Publications, ISBN 978-0391032873

- Martin-Dubost, Paul (1965), 《Gaṇeśa, the Enchanter of the Three Worlds》, the University of Michigan: Franco-Indian Research, ISBN 9788190018432

- Mate, M.S. (1962), 《Temples and Legends of Maharashtra》, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, OCLC 776939647

- Metcalf, Thomas R.; Metcalf, Barbara Daly, 《A Concise History of India》, ISBN 978-0521630276

- Nagar, Shanti Lal (1992). 《The Cult of Vinayaka》. New Delhi: Intellectual Publishing House. ISBN 978-81-7076-044-3.

- Oka, Krishnaji Govind (1913), 《The Nāmalingānuśāsana (Amarakosha) of Amarasimha: with the Commentary (Amarakoshodghāṭana) of Kshīrasvāmin》, Poona: Law Printing Press, 2007년 9월 14일에 확인함.

- Ramachandra Rao, S.K. (1992), 《The Compendium on Gaṇeśa》, Delhi: Sri Satguru Publications, ISBN 978-8170308287

- Saraswati, Swami Tattvavidananda (2004), 《Gaṇapati Upaniṣad》, Delhi: D.K. Printworld Ltd., ISBN 978-8124602652

- Śāstri Khiste, Baṭukanātha (1991), 《Gaṇeśasahasranāmastotram: mūla evaṁ srībhāskararāyakṛta 'khadyota' vārtika sahita》, Vārāṇasī: Prācya Prakāśana. Source text with a commentary by Bhāskararāya in Sanskrit.

- Śāstri, Hargovinda (1978), 《Amarkoṣa with Hindi commentary》, Vārānasi: Chowkhambā Sanskrit Series Office

- Thapan, Anita Raina (1997). 《Understanding Gaṇapati: Insights into the Dynamics of a Cult》. New Delhi: Manohar Publishers. ISBN 978-8173041952.