마리아나 해구

마리아나 해구(영어: Mariana Trench, 문화어: 마리아나 바다홈)는 마리아나 제도에서 동쪽으로 약 200 킬로미터 (124 mi) 떨어진 서부 태평양에 위치한 해구로, 지구상에서 가장 깊은 해구이다. 초승달 모양이며 길이는 약 2,550 km ([단위 변환: %s]%s)이고 너비는 69 km ([단위 변환: %s]%s)이다. 알려진 최대 깊이는 챌린저 해연으로 알려진 바닥의 작은 슬롯 모양 계곡 남쪽 끝에서 10,984 ± 25 미터 (36,037 ± 82 ft; 6,006 ± 14 패덤; 6.825 ± 0.016 mi)이다.[1] 해구의 가장 깊은 지점은 에베레스트산 정상보다 해수면에서 2 km (1.2 mi) 이상 더 멀리 떨어져 있다.[a]

해저면 약 11,000m 지점의 해구 바닥에서는 상부 수주가 1,086 bar (15,750 psi)의 압력을 가하며, 이는 해수면 표준 대기압의 약 1,071배 또는 평방 인치당 8톤에 해당한다.[4]

바닥의 온도는 1 to 4 °C (34 to 39 °F)이다.[5] 2009년, 마리아나 해구는 마리아나 해구 해양 국립 기념물이라는 미국 국립기념물로 지정되었다.[6]

스크립스 해양 연구소의 연구원들이 해구의 해수면 아래 10.6 km (35,000 ft; 6.6 mi)라는 기록적인 깊이에서 모노탈라메아라고 불리는 단세포 생물이 발견되었다.[7] 또한 데이터는 미생물 생명체가 해구 내에서 번성하고 있음을 시사한다.[8][9]

어원

[편집]마리아나 해구는 인근 마리아나 제도의 이름을 따서 명명되었으며, 이 제도는 스페인 여왕 마리아 아나 폰 외스터라이히 여대공 (1634년)을 기리기 위해 라스 마리아나스라고 명명되었다. 이 섬들은 해구 서쪽에 위치한 마리아나판(섬의 이름을 따서 명명됨)이라고 불리는 상부판에 형성된 열도의 일부이다.

지질학

[편집]

마리아나 해구는 두 판 (지각) 사이의 수렴 경계를 형성하는 이즈-오가사와라-마리아나 섭입 시스템의 일부이다. 이 시스템에서 태평양판의 서쪽 가장자리는 서쪽에 위치한 더 작은 마리아나판 아래로 섭입된다. 태평양판 서쪽 가장자리의 지각 물질은 지구상에서 가장 오래된 해양 지각 중 일부(최대 1억 7천만 년)이며, 따라서 더 차갑고 밀도가 높다. 이로 인해 더 높은(그리고 더 젊은) 마리아나판에 비해 큰 높이 차이를 보인다. 판 경계의 가장 깊은 지역은 마리아나 해구 자체이다.

태평양판과 마리아나판의 움직임은 마리아나 제도 형성에도 간접적인 영향을 미친다. 이 화산섬들은 태평양판의 섭입된 부분에 갇힌 물이 방출되어 맨틀 상부가 플럭스 멜팅을 일으키면서 발생한다.

연구 역사

[편집]

해구는 1875년 챌린저 탐사 중에 가중 로프를 사용하여 처음으로 음향측심되었으며, 이때 4,475 패덤 (8,184 미터; 26,850 피트)의 깊이가 기록되었다.[10][11] 1877년 페터만(Petermann)은 Tiefenkarte des Grossen Ozeans("대양 수심 지도")라는 지도를 발행했는데, 이 지도에는 음향측심이 이루어진 위치에 챌린저 티프(Challenger Tief, "챌린저 해연")가 표시되어 있었다. 1899년, 개조된 탄전선인 USS Nero는 5,269 패덤 (9,636 미터; 31,614 피트)의 깊이를 기록했다.[12]

1951년, 토머스 개스켈 수석 과학자 지휘 아래 챌린저 II는 초기 탐사에 사용된 음향측심 장비와 드래그 라인보다 훨씬 더 정확하고 훨씬 쉬운 수심 측정 방법인 음향측심기를 사용하여 해구를 조사했다. 이 조사에서 챌린저 II는 챌린저 해연으로 알려진 북위 11° 19′ 동경 142° 15′ / 북위 11.317° 동경 142.250° 지점에서 5,960 패덤 (10,900 미터; 35,760 피트)의 깊이를 측정하여 해구의 가장 깊은 부분을 기록했다.[13][14]

1957년, 소련 선박 Vityaz는 마리아나 홀로우(Mariana Hollow)라고 불리는 지점에서 11,034 m (36,201 ft; 6,033 패덤)의 깊이를 보고했다.[15][더 나은 출처 필요]

1962년, 수상함 M.V. 스펜서 F. 베어드(Spencer F. Baird)는 정밀 수심 게이지를 사용하여 최대 수심 10,915 m (35,810 ft; 5,968 패덤)를 기록했다.

1984년, 일본 조사선 타쿠요(拓洋)는 협폭 다중 빔 음향 측심기를 사용하여 마리아나 해구에서 데이터를 수집했으며, 최대 수심 10,924 미터 (35,840 ft), 또는 10,920 ± 10 m (35,827 ± 33 ft; 5,971.1 ± 5.5 패덤)로 보고했다.[16] KAIKO 원격 조작 잠수정은 1995년 3월 24일 마리아나 해구의 가장 깊은 지역에 도달하여 10,911 m (35,797 ft; 5,966 패덤)의 가장 깊은 잠수 기록을 세웠다.[17]

1997년부터 2001년 사이에 수행된 조사에서 챌린저 해연과 유사하거나 심지어 더 깊을 수 있는 마리아나 해구의 한 지점이 발견되었다. 이 지점은 하와이 대학교의 지구물리학 및 행성학 연구소 과학자들이 괌 주변 조사를 완료하는 동안 연구선 뒤에 견인된 소나 매핑 시스템을 사용하여 발견되었다. 이 새로운 지점은 발견한 과학자 집단의 이름을 따서 HMRG (하와이 매핑 연구 그룹) 해연이라고 명명되었다.[18]

2009년 6월 1일, RV Kilo Moana (네레우스(Nereus) 비히클의 모선)에 탑재된 매핑 장비는 깊이 10,971 m (35,994 ft; 5,999 패덤)의 지점을 표시했다. 챌린저 해연의 소나 매핑은 심해용 Simrad EM120 소나 다중빔 수심측량 시스템으로 가능했다. 이 소나 시스템은 위상 및 진폭 바닥 감지 기능을 사용하며, 전체 스와스에 걸쳐 수심의 0.2%보다 더 높은 정확도를 제공한다(이는 수심 수치가 ± 22 미터 (72 ft; 12 패덤)의 정확도를 가짐을 의미한다).[19][20]

2011년, 미국 지구물리학 연합 가을 회의에서 다중 빔 에코 사운더를 장착한 미 해군 수로측량선이 전체 해구를 100 m (330 ft; 55 패덤) 해상도로 매핑하는 조사를 수행했다고 발표되었다.[2] 매핑 결과는 이전에 해산이었을 것으로 추정되는 네 개의 암석 돌출부의 존재를 밝혀냈다.[21]

마리아나 해구는 2012년 워싱턴 대학교 세인트루이스와 우즈 홀 해양 연구소의 연구원들이 심층 물의 순환을 조사하기 위한 지진 조사 장소로 선정되었다. 해저 지진계와 수중 청음기를 모두 사용하여 과학자들은 표면 아래 97 킬로미터 (318,000 ft; 53,000 패덤; 60 mi) 깊이의 구조를 매핑할 수 있었다.[22]

잠수 기록

[편집]

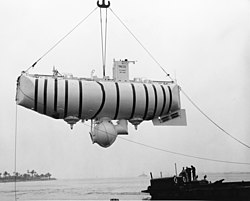

2022년 현재, 22번의 유인 잠수와 7번의 무인 잠수가 성공적으로 이루어졌다. 첫 번째는 스위스에서 설계되고 이탈리아에서 건조되었으며 미국 해군 소유의 바티스카프인 트리에스테에 의한 유인 잠수였다. 이 잠수정은 1960년 1월 23일 오후 1시 6분에 돈 월시와 자크 피카르가 탑승한 채 바닥에 도달했다.[14][24] 평형수로는 철 조각이 사용되었고, 부력을 위해서는 휘발유가 사용되었다.[14] 탑재 시스템은 37,800 피트 (11,521 m; 6,300 패덤)의 깊이를 나타냈으나,[25] 이는 나중에 35,814 피트 (10,916 m; 5,969 패덤)로 수정되었다.[26] 깊이는 측정된 압력과 해수면부터 해저까지의 물의 밀도를 기반으로 한 계산을 통해 추정되었다.[24]

이어서 1996년 무인 ROV 카이코와 2009년 네레우스가 뒤를 이었다. 첫 세 번의 탐사는 10,902 to 10,916 m (35,768 to 35,814 ft; 5,961 to 5,969 패덤)와 매우 유사한 깊이를 직접 측정했다.[27][28] 네 번째는 2012년 3월 26일 캐나다 영화감독 제임스 카메론에 의해 이루어졌다. 그는 잠수정 딥씨 챌린저를 타고 마리아나 해구 바닥에 도달하여 10,908 m (35,787 ft; 5,965 패덤)의 깊이로 잠수했다.[29][30][31]

2015년 7월, 미국 해양대기청, 오리건 주립대학교, 해안경비대 소속 연구원들은 마리아나 해구의 가장 깊은 지점인 챌린저 해연에 수중청음기를 잠수시켰는데, 이전에 1마일 이상 배치된 적이 없었다. 티타늄 외피를 가진 수중청음기는 7 mi (37,000 ft; 6,200 패덤; 11,000 m) 아래의 엄청난 압력을 견딜 수 있도록 설계되었다.[32] 연구원들은 11월까지 수중청음기를 회수할 수 없었지만, 데이터 용량은 첫 23일 이내에 가득 찼다. 몇 달간 소리를 분석한 후, 전문가들은 지진, 태풍, 수염고래, 그리고 보트와 같은 기계음과 같은 자연적인 소리를 감지하고 놀랐다.[33] 임무 성공에 따라 연구원들은 2017년에 더 긴 기간 동안 두 번째 수중청음기를 배치할 계획을 발표했다.

빅터 베스코보는 플로리다 기반의 트리톤 잠수정에서 제조한 Triton 36000/2 모델인 DSV 리미팅 팩터를 사용하여 2019년 4월 28일에 10,928 m (35,853 ft; 5,976 패덤)의 새로운 잠수 기록을 달성했다. 그는 2019년 4월 28일부터 5월 5일까지 네 차례 잠수하여 챌린저 해연에 두 번 이상 잠수한 최초의 인물이 되었다.[34][35][36]

2020년 5월 8일, 러시아 조선업체, 러시아 과학 아카데미의 과학 팀, 그리고 러시아 국방 산업 발전 재단과 러시아 태평양 함대의 지원을 받는 합동 프로젝트에서 자율 무인 잠수정 비티아즈-D(Vityaz-D)를 마리아나 해구 바닥에 10,028 m (32,900 ft; 5,483 패덤) 깊이로 잠수시켰다. 비티아즈-D는 마리아나 해구의 극한 깊이에서 자율적으로 작동하는 최초의 수중 차량이다. 잠수 및 부상 시간을 제외한 임무 기간은 3시간 이상이었다.[37][38]

2020년 11월 10일, 중국의 잠수정 펀더우저는 마리아나 해구 바닥에 도달하여 10,909 m (35,791 ft; 5,965 패덤)의 깊이를 기록했다.[39][40]

생명체

[편집]1960년에 수행된 탐사에서는 높은 압력에도 불구하고 약 30 cm (12 in) 길이의 가자미목 물고기와[25] 새우와 같은 대형 생물들이 바닥에서 발견되었다고 주장했다.[41] 피카르에 따르면, "바닥은 밝고 맑았으며, 단단한 돌말류 진흙 폐기물로 가득했다."[25] 많은 해양 생물학자들은 현재 가자미목 물고기의 목격에 대해 회의적이며, 이 생물이 해삼류였을 수도 있다고 추정하고 있다.[42][43] 두 번째 탐사에서 무인 잠수정 카이코는 해저에서 진흙 샘플을 채취했다.[44] 이 샘플에서 작은 유기체들이 살고 있는 것으로 밝혀졌다.

2011년 7월, 한 연구 탐사대는 이 심해 지역을 탐험하기 위해 디지털 비디오 카메라와 조명을 갖춘 드롭캠이라는 무선 착륙정을 배치했다. 다른 많은 살아있는 유기체들 중에서, 모노탈라메아 강에 속하며 10 cm (4 in) 이상의 크기를 가진 거대한 단세포 유공충이 관찰되었다.[45] 모노탈라메아는 그 크기, 해저에서의 엄청난 풍부함, 그리고 다양한 유기체의 숙주로서의 역할 때문에 주목할 만하다.

2014년 12월, 꼼치과의 새로운 종이 8,145 m (26,722 ft; 4,454 패덤) 깊이에서 발견되어, 영상으로 촬영된 가장 깊이 사는 물고기의 이전 기록을 깼다.[46]

2014년 탐사 중에는 거대 단각목 동물인 초거대종을 포함하여 여러 새로운 종이 촬영되었다. 심해 거대증은 얕은 물에 사는 친척보다 종이 더 크게 성장하는 과정이다.[46]

2017년 5월, 8,178 미터 (26,800 ft) 깊이에서 미확인 꼼치과 어종이 촬영되었다.[47]

오염

[편집]2016년, 한 연구 탐사대는 해구 내 7,841–10,250 m (25,725–33,629 ft; 4,288–5,605 패덤) 범위에서 채집된 갑각류 청소부 동물의 화학적 구성을 조사했다. 이 유기체들에서 연구원들은 1970년대 환경 유해성으로 금지되었던 화학 독소인 PCB의 극도로 높은 농도가 해구의 퇴적물 내 모든 깊이에서 농축되어 있음을 발견했다.[48] 추가 연구 결과, 단각목 동물들도 미세 플라스틱을 섭취하며, 단각목 동물의 100%가 위장 안에 적어도 한 조각의 합성 물질을 가지고 있는 것으로 나타났다.[49][50]

2019년, 빅터 베스코보는 해구 바닥에서 비닐봉지와 사탕 포장지를 발견했다고 보고했다.[51] 같은 해, 사이언티픽 아메리칸은 핵폭탄 실험으로 인한 탄소-14가 해구에서 발견된 수생 동물의 몸에서 발견되었다고 보도했다.[52]

핵폐기물 처리장으로의 가능성

[편집]다른 해구와 마찬가지로, 마리아나 해구는 핵폐기물 처리 장소로 제안되어 왔는데,[53][54] 이는 해당 지역에서 발생하는 섭입 현상이 궁극적으로 핵폐기물을 지구의 두 번째 층인 맨틀 깊숙이 밀어 넣을 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 1979년 일본은 북마리아나의 마우그 근처에 저준위 핵폐기물을 투기할 계획을 세웠다.[55] 그러나 핵폐기물의 해양 투기는 국제법으로 금지되어 있다.[53][54][56] 더욱이 판 섭입대는 매우 큰 해구형 지진과 관련이 있으며, 그 영향은 심해대 생태계 내 핵폐기물의 장기 처분 안전에 대해 예측할 수 없다.[54]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Gardner, James V.; Armstrong, Andrew A.; Calder, Brian R.; Beaudoin, Jonathan (2014년 1월 2일). 《So, How Deep Is the Mariana Trench?》 (PDF). 《Marine Geodesy》 37 (Informa UK Limited). 1–13쪽. Bibcode:2014MarGe..37....1G. doi:10.1080/01490419.2013.837849. ISSN 0149-0419. S2CID 128668687.

- ↑ 가 나 “Scientists map Mariana Trench, deepest known section of ocean in the world”. 《The Telegraph》. 2011년 12월 7일. 2022년 1월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 6월 23일에 확인함.

- ↑ “Official height for Everest set”. BBC News. 2010년 4월 8일. 2018년 6월 24일에 확인함.

- ↑ “How fish survive extreme pressures of ocean life”. 《University of Leeds》. 2022년 9월 28일. 2025년 6월 19일에 확인함.

- ↑ “The Temperature in the Mariana Trench”. 《Infoplease》. 2017년 2월 28일.

- ↑ “About the Monument – Mariana Trench”. U.S. Fish and Wildlife Service.

- ↑ “Giant amoeba found in Mariana Trench – 6.6 miles beneath the sea”. 《Los Angeles Times》. 2011년 10월 26일. 2012년 3월 23일에 확인함.

- ↑ Choi, Charles Q. (2013년 3월 17일). “Microbes Thrive in Deepest Spot on Earth”. LiveScience. 2013년 3월 17일에 확인함.

- ↑ Glud, Ronnie; Wenzhöfer, Frank; Middleboe, Mathias; Oguri, Kazumasa; Turnewitsch, Robert; Canfield, Donald E.; Kitazato, Hiroshi (2013년 3월 17일). 《High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth》. 《Nature Geoscience》 6. 284–288쪽. Bibcode:2013NatGe...6..284G. doi:10.1038/ngeo1773.

- ↑ “About the Mariana Trench – Deepsea Challenge Expedition”. Deepseachallenge.com. 2012년 3월 26일. 2013년 6월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 7월 8일에 확인함.

- ↑ Aitken, Frédéric; Foulc, Jean-Numa (2019). 〈Chapter 4〉. 《From deep sea to laboratory. 1 : the first explorations of the deep sea by H.M.S. Challenger (1872–1876)》. London. ISBN 9781786303745.

- ↑ Theberge, A. (2009년 3월 24일). “Thirty Years of Discovering the Mariana Trench”. 《Hydro International》. 2010년 7월 31일에 확인함.

- ↑ Gaskell, Thomas F. (1960). 《Under The Deep Oceans: Twentieth Century Voyages of Discovery》 1판. Eyre & Spottiswood. 121쪽.

- ↑ 가 나 다 “The Mariana Trench – Exploration”. marianatrench.com.

- ↑ 〈Mariana Trench〉. 《Encyclopædia Britannica》. 2023년 7월 18일.

- ↑ Tani, S. “Continental shelf survey of Japan” (PDF). 2011년 3월 9일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 12월 24일에 확인함.

- ↑ Development and Construction of Launcher System of 10000m‐Class Remotely Operated Vehicle KAIKO 보관됨 2 4월 2015 - 웨이백 머신 Mitsubishi Heavy Industry

- ↑ Whitehouse, David (2003년 7월 16일). “Sea floor survey reveals deep hole”. BBC News. 2011년 12월 17일에 확인함.

- ↑ “Daily Reports for R/V KILO MOANA June and July 2009”. University of Hawaii Marine Center. 2010년 1월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 1월 4일에 확인함.

- ↑ “Inventory of Scientific Equipment aboard the R/V KILO MOANA”. University of Hawaii Marine Center. 2010년 6월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Duncan Geere (2012년 2월 7일). “Four 'bridges' span the Mariana Trench”. 《Wired》. 2012년 3월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 3월 23일에 확인함.

- ↑ “Seismic Survey at the Mariana Trench Will Follow Water Dragged Down into the Earth's Mantle”. 《ScienceDaily》. 2012년 3월 22일. 2012년 3월 23일에 확인함.

- ↑ Strickland, Eliza (2012년 2월 29일). “Don Walsh Describes the Trip to the Bottom of the Mariana Trench”. IEEE Spectrum. 2013년 7월 8일에 확인함.

- ↑ 가 나 “Mariana Trench”. United States Geological Survey. 2009년 10월 21일. 2012년 3월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 3월 23일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 “NOAA Ocean Explorer: History: Quotations: Soundings, Sea-Bottom, and Geophysics”. NOAA Ocean Exploration and Research.

- ↑ 〈Bathyscaphe〉. 《브리태니커 백과사전》. 2020년 4월 18일. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “7,000 m Class Remotely Operated Vehicle: KAIKO 7000”. 일본 해양 연구 개발 기구. 2020년 4월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “Robot sub reaches deepest ocean”. BBC. 2009년 6월 3일. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “A man took a submarine to the deepest place on Earth – and found trash”. CBC 뉴스. 톰슨 로이터. 2019년 5월 13일. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “James Cameron has reached deepest spot on Earth”. NBC 뉴스. 2012년 3월 25일. 2012년 3월 25일에 확인함.

- ↑ Broad, William J. (2012년 3월 25일). “Filmmaker in Submarine Voyages to Bottom of Sea”. 《The New York Times》. 2012년 3월 25일에 확인함.

- ↑ Schneider, Kate (2016년 3월 7일). “Eerie sounds from the bottom of the Earth”. 《News.com.au》. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ Chappell, Bill (2016년 3월 4일). “Deep-Sea Audio Recordings Reveal A Noisy Mariana Trench, Surprising Scientists”. 내셔널 퍼블릭 라디오. 2016년 5월 1일에 확인함.

- ↑ Fitzherbert, Stephanie (2019년 5월 13일). “Deepest Submarine Dive in history, Five Deeps Expedition Conquers Challenger Deep” (PDF). The Five Deeps. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ Loomis, Ilima (2019년 7월 3일). “Limiting Factor Was a Science Opportunity for a Deep-Sea Geologist”. 《이오스》. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ Blain, Loz (2019년 5월 15일). “Victor Vescovo and the DSV Limiting Factor have found new depths in the Mariana Trench”. 《New Atlas》. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “Russian Submarine "Vityaz" Reached the Bottom of the Mariana Trench”. 러시아 지리학회. 2020년 5월 13일. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “Vityaz-D explored Mariana Trench according to preinstalled program – developer”. 《타스》. 2020년 6월 10일. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ Westcott, Ben (2020년 11월 11일). “China breaks national record for Mariana Trench manned-dive amid race for deep sea resources”. CNN. 2020년 11월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ Cheng, Xiang; Liu, Liang (2020년 11월 10일). “"奋斗者"号载人潜水器突破万米海深 潜入全球最深海域” [The "Striver" manned submersible breaks through 10,000 meters and dives into the world's deepest waters]. 중국중앙텔레비전. 2020년 11월 11일에 확인함.

- ↑ “Bathyscaphe Trieste | Mariana Trench | Challenger Deep”. Geology.com. 2012년 3월 1일에 확인함.

- ↑ "James Cameron dives deep for Avatar" 보관됨 18 1월 2017 - 웨이백 머신, Guardian, 2011년 1월 18일

- ↑ "James Cameron heads into the abyss" 보관됨 1 9월 2012 - 웨이백 머신, Nature, 2012년 3월 19일

- ↑ Woods, Michael; Mary B. Woods (2009). 《Seven Natural Wonders of the Arctic, Antarctica, and the Oceans》. Twenty-First Century Books. 13쪽. ISBN 978-0-8225-9075-0. 2012년 3월 23일에 확인함.

- ↑ “Giant amoebas discovered in the deepest ocean trench”. 《라이브 사이언스》. 2011년 10월 21일. 2012년 3월 26일에 확인함.

- ↑ 가 나 Morelle, Rebecca (2014년 12월 9일). “New record for deepest fish”. BBC News. 2017년 8월 26일에 확인함.

- ↑ “Ghostly fish in Mariana Trench in the Pacific is deepest ever recorded”. 《CBC 뉴스》. 2017년 8월 25일. 2017년 8월 26일에 확인함.

- ↑ Jamieson, Alan J.; Malkocs, Tamas; Piertney, Stuart B.; Fujii, Toyonobu; Zhang, Zulin (2017년 2월 13일). 《Bioaccumulation of persistent organic pollutants in the deepest ocean fauna》. 《Nature Ecology & Evolution》 1. 51쪽. doi:10.1038/s41559-016-0051. hdl:2164/9142. ISSN 2397-334X. PMID 28812719. S2CID 9192602.

- ↑ Jamieson, A. J.; Brooks, L. S. R.; Reid, W. D. K.; Piertney, S. B.; Narayanaswamy, B. E.; Linley, T. D. (2019년 2월 28일). 《Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth》. 《Royal Society Open Science》 6. 180667쪽. Bibcode:2019RSOS....680667J. doi:10.1098/rsos.180667. ISSN 2054-5703. PMC 6408374. PMID 30891254.

- ↑ Robbins, Gary (2019년 9월 5일). “UCSD discovers surge in plastics pollution off Santa Barbara”. 《Los Angeles Times》. 2019년 9월 5일에 확인함.

- ↑ Street, Francesca (2019년 5월 13일). “Deepest ocean dive recorded: How Victor Vescovo did it”. CNN Travel. 2019년 5월 13일에 확인함.

- ↑ Levy, Adam (2019년 5월 15일). “"Bomb Carbon" Has Been Found in Deep-Ocean Creatures”. 《사이언티픽 아메리칸》.

- ↑ 가 나 Hafemeister, David W. (2007). 《Physics of societal issues: calculations on national security, environment, and energy》. Berlin: Springer. 187쪽. ISBN 978-0-387-95560-5.

- ↑ 가 나 다 Kingsley, Marvin G.; Rogers, Kenneth H. (2007). 《Calculated risks: highly radioactive waste and homeland security》. Aldershot, Hants, England: Ashgate. 75–76쪽. ISBN 978-0-7546-7133-6.

- ↑ Branch, J. B. (1984). The waste bin: nuclear waste dumping and storage in the Pacific. Ambio, 327-330.

- ↑ “Dumping and Loss overview”. 《Oceans in the Nuclear Age》. 2011년 6월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 9월 18일에 확인함.

- 내용주

- ↑ Mariana Trench is 10,994 m (36,070 ft; 6.831 mi) deep,[2] while Mount Everest is 8,848 m (29,029 ft; 5.498 mi) tall.[3] The difference is 2,146 m (7,041 ft; 1.333 mi), or at least no less than 2,104 m (6,903 ft; 1.307 mi), accounting for the combined 42 m (138 ft; 0.026 mi) uncertainty in the measurements.

외부 링크

[편집] 위키미디어 공용에 마리아나 해구 관련 미디어 분류가 있습니다.

위키미디어 공용에 마리아나 해구 관련 미디어 분류가 있습니다.