블레셋인

블레셋인(히브리어: פְּלִשְׁתִּים Pəlištīm; LXX: 코이네 그리스어: Φυλιστιείμ Phulistieím; 라틴어: Philistaei)은 고대 가나안 남부 해안 지역에 살았던 고대 민족으로, 철기 시대에 블레셋이라고 불리는 도시국가 연맹체를 이루고 있었다.

블레셋인은 에게해 문명에서 온 그리스인 이주민 집단에서 기원했다.[1][2][3][4][5][6][7][8] 이주민 집단은 후기 청동기 시대의 붕괴 시기인 기원전 1175년경 가나안에 정착했다. 시간이 지나면서 자신들의 독특한 문화를 보존하면서도 가나안 원주민 사회와 섞여들었다.[9]

기원전 604년, 신아시리아 제국(기원전 911~605년)의 지배하에 있던 블레셋인들은 신바빌로니아 제국의 네부카드네자르 2세에 의해 최종적으로 정복당했다.[10] 이스라엘 왕국과 유다 왕국처럼, 블레셋인들은 철기 시대 말기에 자율성을 잃고 아시리아인, 이집트인, 그리고 나중에는 바빌로니아의 속국이 되었다. 네부카드네자르 2세는 블레셋인의 반란을 진압하며 아슈켈론과 에그론을 파괴했고, 많은 블레셋인들을 바빌로니아로 데리고 갔다. 이로써 블레셋인은 점차 자신들의 독특한 정체성을 잃어버렸다. 기원전 5세기 말에는 블레셋인들이 더 이상 역사적 또는 고고학적 기록에서 별개의 집단으로 나타나지 않지만,[11][12] 그들의 동화 정도에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있다.

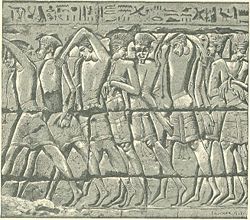

블레셋인들은 이 지역의 민족들, 특히 이스라엘 민족과의 성경적 갈등으로 잘 알려져 있다. 블레셋인에 대한 정보의 주요 출처는 히브리어 성경이지만, 이들은 람세스 3세의 메디넷 하부 신전 부조에 처음 등장하며, 여기에서 그들은 펠레셋(𓊪𓏲𓂋𓏤𓏤𓐠𓍘𓇋𓍑)으로 불린다. 이는 히브리어 '펠레셋'과 동족어로 받아들여진다.[13] 병렬적인 아시리아어 용어는 팔라스투, 필리쉬티, 필리스투(아카드어: 𒉺𒆷𒀸𒌓, 𒉿𒇷𒅖𒋾, 및 𒉿𒇷𒅖𒌓)이다.[14]

이름

[편집]영어 용어 Philistine은 고대 프랑스어 Philistin에서 유래했으며, 이는 고전 라틴어 Philistinus에서, 다시 후기 그리스어 Philistinoi에서, 그리고 코이네 그리스어 Φυλιστιειμ (Philistiim)에서 유래했다.[15] 궁극적으로는 히브리어 Pəlištī (פְּלִשְׁתִּי; 복수형 Pəlištīm, פְּלִשְׁתִּים)에서 나왔는데, 이는 'Pəlešeṯ (פְּלֶשֶׁת)의 백성'을 의미한다. 이 이름은 또한 아카드어 Palastu와 이집트어 Palusata와 동족어를 가졌다.[16] 블레셋인의 자칭 이름은 알려져 있지 않다.

역사

[편집]

후기 청동기 시대의 붕괴 동안, 바다 민족으로 알려진 뱃사람 연맹체가 고대 이집트와 기타 동부 지중해 문명을 공격했다.[17] 그들의 정확한 기원은 미스터리이며 아마 다양하겠지만, 일반적으로 바다 민족은 서아시아 소아시아, 에게해, 동부 지중해 섬을 포함한 남유럽 및 서아시아 지역에서 기원했다고 본다.[17][18] 특히 이집트는 바다 민족의 수많은 침략 시도를 격퇴했는데, 가장 유명한 것은 나일강 삼각주 전투(기원전 1175년경)이다.[19] 이 전투에서 파라오 람세스 3세는 이미 하투샤, 카르케미시, 키프로스, 남레반트를 약탈한 대규모 침략군을 물리쳤다. 이집트 자료에서는 이들 바다 민족 중 하나를 pwrꜣsꜣtj라고 명명했는데, 이는 일반적으로 펠레셋 또는 Pulasti로 음역된다. 바다 민족의 패배 후, 람세스 3세는 pwrꜣsꜣtj의 일부를 남부 가나안으로 재정착시켰다고 전해지는데, 이는 그의 메디넷 하부의 장례 신전 비문에 기록되어 있으며,[20] 대해리스 파피루스에도 기록되어 있다.[21][22] 고고학적 조사에서는 이 시기에 그러한 정착지가 존재했다는 상관관계를 밝히지 못했지만,[23][24][25] 펠레셋/풀라스티라는 이름과 이 민족의 에게해 기원설은 많은 학자들이 pwrꜣsꜣtj를 블레셋인과 동일시하게 만들었다.[26]

일반적으로 "블레셋" 유물은 기원전 12세기경부터 가나안에서 나타나기 시작한다. 블레셋 기원의 도자기는 나중에 블레셋의 핵심 영토가 될 지역을 훨씬 벗어난, 이스르엘 골짜기의 대부분의 철기 시대 I 유적지에서 발견되었다. 그러나 발견된 도자기의 양이 적기 때문에, 이 지역에서 블레셋인의 존재는 그들의 핵심 영토만큼 강하지 않았고, 그들은 아마도 기원전 10세기경에는 원주민 가나안 인구에 동화되었던 소수 민족이었을 것으로 추정된다.[27]

바다 민족이 남부 레반트에 강제로 진입했다는 증거는 거의 없다. 그리고 아스돗,[28] 아슈켈론,[29] 갓,[30] 그리고 에그론과 같이 블레셋 영토의 핵심이 될 도시들은 파괴를 나타내는 개입 사건의 흔적을 거의 보이지 않는다.[31] 이집트 수비대가 파괴된 아펙도 마찬가지인데, 이는 13세기 말 전쟁 행위로 인해 발생한 것으로 보이지만, 이후 지역 가나안 단계를 거쳐 블레셋 도자기가 평화롭게 도입되었다.[32] 바다 민족에 의한 남부 레반트 파괴의 부족은 놀라운 일이 아니다. 왜냐하면 가나안은 바다 민족에 의한 파괴나 공격의 대상으로 묘사된 어떤 문서에서도 언급된 적이 없기 때문이다.[33] 텔 케이산, 아코, 텔 아부 하왐, 텔 도르, 텔 메보라크, 텔 제로르, 텔 미칼, 텔 게리사, 텔 바타시와 같은 다른 유적지에서는 기원전 1200년경 파괴의 증거가 없다.[34]

철기 시대 II에 이르러 블레셋인들은 가자, 아스돗, 아슈켈론, 에그론, 갓으로 구성된 펜타폴리스를 중심으로 민족 국가를 형성했다. 역사가들이 히브리 민족의 구약 정경의 역사성을 받아들이든 아니든, 그 작가들은 판관 시대에 블레셋인과 이스라엘 민족 사이에 일련의 갈등이 있었고, 사울과 사무엘 예언자 시대에는 블레셋인들이 이스라엘을 지배하며 이스라엘인들이 철제 무기를 만드는 것을 금지했다고 묘사한다.[35] 그들의 연대기에 따르면, 블레셋인들은 결국 다윗에게 정복당했지만,[36] 이스라엘 왕국의 해체 이후 독립을 되찾았으며, 그 이후로는 블레셋인에 대한 언급이 드물다. 이 서사들의 정확성은 학자들 사이에서 논쟁의 대상이다.[37]

블레셋인들은 기원전 8세기 중반까지 대체로 자율성을 유지했던 것으로 보인다. 이때 신아시리아 제국의 왕 티글라트-필레세르 3세가 이 지역으로 진격하여 아직 아시리아의 지배를 받지 않던 레반트의 대부분(아람 다마스쿠스와 페니키아 포함)을 정복하고, 이 지역의 나머지 왕국들(블레셋 포함)을 점령했다. 수십 년 후, 이집트는 이웃 국가들을 선동하여 아시리아의 지배에 반란을 일으키게 했다. 이스라엘의 반란은 기원전 722년 사르곤 2세에 의해 진압되어 왕국은 완전히 파괴되었다. 기원전 712년, 이아마니라는 블레셋인이 아스돗의 왕위에 올라 이집트의 도움을 받아 아시리아에 대한 또 다른 실패한 봉기를 조직했다. 아시리아 왕 사르곤 2세는 블레셋을 침공하여 블레셋은 사실상 아시리아에 병합되었지만, 이아마니를 포함한 다섯 도시의 왕들은 속국 왕으로 왕좌를 유지할 수 있었다.[38] 그의 전역 기록에서 사르곤 2세는 기원전 711년에 갓을 점령한 것을 특히 언급했다.[39] 10년 후, 이집트는 다시 이웃 국가들을 선동하여 아시리아에 대한 반란을 일으켰고, 그 결과 아슈켈론, 에그론, 유다 왕국, 시돈이 사르곤의 아들이자 후계자인 센나케립에 대항하여 반란을 일으켰다. 센나케립은 반란을 진압하고 이집트인들을 물리쳤으며, 남부 아람, 페니키아, 블레셋, 유다 (지역)의 많은 도시들을 파괴하고 북부 시나이반도에 진입했지만, 유다의 수도인 예루살렘을 점령하지는 못하고 대신 조공을 바치도록 강요했다. 벌칙으로 반란국들은 아시리아에 조공을 바쳤고, 센나케립의 연대기에는 그가 아스돗, 아슈켈론, 가자, 에그론의 왕들에게서 조공을 받았다고 기록되어 있지만, 갓은 언급되지 않아 이 도시가 실제로 사르곤 2세에 의해 파괴되었을 수 있음을 시사한다.

블레셋인들은 나중에 기원전 609년에 네카우 2세 아래 이집트인들에게 점령당했다.[40] 기원전 604/603년에 블레셋인들의 반란 이후, 바빌로니아의 왕 네부카드네자르 2세는 아슈켈론, 가자, 아펙, 에그론을 점령하고 파괴했는데, 이는 고고학적 증거와 동시대 자료에 의해 입증된다.[12][41] 일부 블레셋 왕들은 이집트인들에게 도움을 요청했지만 궁극적으로 무시당했다.[41] 블레셋 도시들이 파괴된 후, 그 거주민들은 살해되거나 메소포타미아로 추방되었다.[12][11] 추방된 사람들은 약 150년 동안 자신들을 "가자 사람들" 또는 "아슈켈론 사람들"로 계속 식별했지만, 결국 독특한 민족 정체성을 잃었다.[12]

기원전 6세기 초에 작성된 바빌로니아 배급 목록에는 아슈켈론의 마지막 통치자 아가의 후손이 언급되어 블레셋인들의 최종 운명에 대한 단서를 제공한다. 이 증거는 기원전 5세기 후반에 니푸르의 무라슈 아카이브에서 발견된 문서에 의해 더욱 밝혀진다. 이 기록들은 가자 및 아슈켈론과 같은 도시에 있는 개인들을 연결하며, 바빌로니아로 추방된 블레셋인들 사이에서 지속적인 민족 정체성을 강조한다. 이러한 사례들은 블레셋인에 대한 마지막 알려진 언급을 나타내며, 역사 기록에서 그들의 존재가 끝났음을 알린다.[11]

아케메네스 제국 시대에 블레셋 지역은 재정착이 이루어졌으며, 그 주민들은 페니키아인으로 식별되었지만, 이 지역에서 초기 철기 시대 전통과의 연속성에 대한 증거는 거의 없다.[12] 아스돗 시민들은 그들의 언어를 보존했다고 보고되었지만, 그것은 아람어 방언이었을 수도 있다.[42]

성경 기록

[편집]기원

[편집]창세기 10:13–14에는 민족 목록에서 미즈라임의 후손에 대해 다음과 같이 기록되어 있다. "미즈라임은 루딤, 아나밈, 르하빔, 납투힘, 파투루심, 카슬루힘, 그리고 캅토르인을 낳았으며, 블레셋인들은 그들로부터 나왔다."[43] 창세기 10:13–14가 블레셋인이 캅토르인 또는 카슬루힘의 후손임을 의미하는지 여부에 대해 해석자들 사이에 논쟁이 있다.[44] 프리드리히 슈발리,[45] 베른하르트 슈타데,[46] 그리고 코르넬리스 티엘레[47]와 같은 일부 해석자들은 세 번째, 셈족 기원을 주장했다.

랍비 문헌에 따르면, 블레셋이라는 이름은 두 개의 서로 다른 집단을 지칭했다. 카슬루힘의 후손이라고 하는 사람들은 신명기적 역사에 묘사된 사람들과 달랐다.[48][49] 신명기적 문헌은 남서부 레반트의 다섯 도시국가—남쪽의 하베소르 개울에서 북쪽의 야르콘강까지의 가자, 아스돗, 아슈켈론, 에그론, 갓—에 기반을 둔 "블레셋의 다섯 영주"[a]를 묘사한다. 이 묘사는 그들을 한때 이스라엘 왕국의 가장 위험한 적 중 하나로 그린다.[50] 70인역에서는 "블레셋인" 대신 단순히 "다른 민족들"을 의미하는 알로필로이(그리스어: ἀλλόφυλοι)라는 용어가 사용된다.

신학자 매튜 풀은 카슬루힘과 캅토르인이 같은 영토에 살았던 형제 부족이라고 제안한다. 그러나 아모스 9:7에 따르면, 캅토르인들이 카슬루힘과 그들의 블레셋 후손들을 노예로 삼아 후자들이 가나안으로 도망치도록 강요했다.[51]

토라 (오경)

[편집]토라는 블레셋인을 가나안에서 쫓겨날 민족 중 하나로 기록하지 않는다. 창세기 15:18–21에는[52] 아브라함의 후손이 쫓아낼 열 민족 목록에 블레셋인이 없으며, 모세가 백성에게 정복할 민족 목록에서도 블레셋인이 없지만, 그들이 거주했던 땅은 묘사된 강들의 위치에 근거한 경계에 포함된다.[53] 실제로 블레셋인들은 캅토르 조상들을 통해 아비족으로부터 땅을 정복할 수 있었다.[54] 그러나 가나안에 대한 그들의 사실상의 통제는 제한적이었던 것으로 보인다. 여호수아기 13:3은 가자, 아스돗, 아슈켈론, 갓, 에그론이라는 다섯 도시만이 블레셋 영주들의 통제하에 있었다고 명시한다. 이 도시들 중 세 곳은 나중에 아낙인들에게 점령당하여, 판관기 3:3과 사무엘하 21:20에서 보듯이 이스라엘 정복의 대상이 되었다.

또한 하나님은 출애굽 시 출애굽기 13:17에 따라 이스라엘인들을 블레셋인으로부터 멀리 인도하셨다.[55] 창세기 21:22–27에서,[56] 아브라함은 블레셋 왕 아비멜렉과 그의 후손들과 친절의 언약을 맺기로 동의한다. 아브라함의 아들 이사악도 26장에서 블레셋 왕과 유사하게 조약을 맺는다.[57]

성경의 대부분 다른 민족 집단과 달리, 블레셋인들은 토라에서 거의 항상 정관사 없이 언급된다.[58]

신명기적 역사

[편집]

랍비 문헌에 따르면, 창세기의 블레셋인들은 신명기적 역사(여호수아기부터 열왕기까지의 책들)의 블레셋인들과는 다른 민족이었다.[49]

탈무드, 훌린 60b에 따르면, 창세기의 블레셋인들은 아비족과 섞였다. 이러한 구분은 70인역의 저자들에게도 유지되었는데, 그들은 판관기와 사무엘기 전체에서 원문을 "외국인들"(ἀλλόφυλοι←다른 민족들)로 음역하는 대신 번역했다.[49][59] 70인역이 "외국인들"로 번역하는 일반적인 관행을 바탕으로, 로버트 드루스는 "블레셋인"이라는 용어가 삼손, 사울, 다윗의 맥락에서 사용될 때 단순히 "약속의 땅의 비이스라엘인"을 의미한다고 말한다.[60]

판관기 13장:1은 삼손 시대에 블레셋인들이 이스라엘인들을 지배했으며, 삼손이 천 명 이상을 죽였다고 전한다. 사무엘상 5장에 따르면, 그들은 심지어 언약궤를 포획하여 몇 달 동안 보관하기도 했다. 사무엘상 6장에서는 언약궤가 벳세메스의 이스라엘인들에게 반환되는 내용이 묘사된다.

언약궤 이야기와 갓의 중요성을 반영하는 이야기와 같은 몇몇 성경 본문들은 철기 시대 초기와 철기 시대 II 초기의 기억을 묘사하는 것으로 보인다.[61] 그들은 250번 이상 언급되는데, 대부분이 신명기적 역사에 나타나며, 이스라엘인들의 가장 큰 적 중 하나로 묘사된다.[62] 다윗에게 정복당하기 전까지 심각하고 반복적인 위협이었다. 모든 관계가 부정적이지는 않았는데, 블레셋 기원의 그렛 사람과 블렛 사람은[63][64] 다윗의 경호원과 병사로 복무했다.[63]

결국 아람, 아시리아, 바빌로니아의 위협이 대두되었고, 블레셋인들 자신도 이들 집단의 희생양이 되었다. 그들은 신바빌로니아 제국과 아케메네스 제국에 의해 정복당했고, 기원전 5세기 말까지는 독자적인 민족 집단으로 사라졌다.[11]

예언서

[편집]아모스 1:8은 블레셋인/ἀλλοφύλοι를 아스돗과 에그론에 두었다.[65] 9:7에서는 하나님이 이스라엘을 이집트에서 인도해낸 것처럼 블레셋인도 캅토르에서 인도해냈다고 말한다.[66][67] 그리스어로는 이것이 대신 카파도키아에서 ἀλλόφυλοι를 가져온 것으로 되어 있다.[68]

예레미야서, 에제키엘서, 아모스서, 스바니야서는 블레셋인의 멸망에 대해 언급한다.[69][70][71][72] 예레미야 47:4은 블레셋인을 캅토르인들의 남은 자들로 묘사하는데, 캅토르인들은 신적 또는 인간적인 수단으로 신비롭게 파괴되었기 때문이다.[51]

이스라엘과 블레셋인의 전투

[편집]

다음은 성경에 묘사된 이스라엘인과 블레셋인 사이의 전투 목록이다.[73]

- 세펠라 전투[74]

- 이스라엘인들이 아펙 전투에서 패배하고, 블레셋인들이 언약궤를 빼앗다.[75]

- 블레셋인들이 에벤에셀 전투에서 패배하다.[76]

- 이후 블레셋인들이 이스라엘인들을 지역적인 군축 체제에 종속시키는 군사적 성공이 있었음에 틀림없다. 사무엘상 13:19-21은 이스라엘 대장장이들이 허용되지 않았고, 그들이 무기와 농기구를 날카롭게 하기 위해 블레셋인들에게 가야 했다고 명시한다.[77]

- 믹마스 전투, 블레셋인들이 요나단 (사무엘상)과 그의 부하들에게 격퇴되다.[78]

- 엘라 골짜기 근처에서, 다윗이 거인 전사 골리앗을 일대일로 물리치다.[79]

- 블레셋인들이 길보아산에서 이스라엘인들을 물리치고, 사울 왕과 그의 세 아들 요나단, 아비나답, 말키수아를 죽이다.[80]

- 히즈키야가 가자와 그 영토까지 블레셋인들을 물리치다.[81]

기원

[편집]

블레셋인의 기원에 대해서는 여러 이론이 제시되었다. 히브리어 성경은 두 곳에서 그들이 캅토르(아마도 크레타/미노스 문명)라는 지리적 지역에서 유래했다고 언급하지만,[82] 히브리어 연대기 또한 블레셋인들이 함의 둘째 아들 미스라임의 일곱 아들 중 하나인 카슬루힘의 후손이라고 명시한다.[83] 70인역은 블레셋인들을 캅토르인 및 그렛 사람과 블렛 사람과 같은 다른 성경 그룹들과 연결시키는데, 이들은 크레타섬과 동일시되었다.[84] 이러한 전통들은 다른 것들 중에서도 블레셋인들이 에게해 기원이라는 현대 이론으로 이어졌다.[63] 2016년, 아슈켈론 근처에서 150명 이상의 시체가 타원형 무덤에 묻힌 대규모 블레셋인 묘지가 발견되었다. 2019년 유전학 연구에서는 세 아슈켈론 인구 모두 조상의 대부분이 현지 셈어를 사용하는 레반트 유전자 풀에서 유래했지만, 초기 철기 시대 인구는 유럽 관련 혼합으로 인해 유전적으로 구별되었다는 사실을 발견했다.[1] 이 유전적 신호는 후기 철기 시대 인구에서는 더 이상 감지되지 않는다. 저자들에 따르면, 이 혼합은 청동기 시대에서 철기 시대로의 전환기 동안 "유럽 관련 유전자 풀로부터의 유전자 이동" 때문이었을 가능성이 높으며, 이는 이주 사건이 발생했다는 이론을 뒷받침한다.[85] 블레셋인의 DNA는 고대 크레타인의 DNA와 유사성을 보이지만, 연구에 사용할 수 있는 고대 게놈 수가 제한적이기 때문에 블레셋인들이 유럽의 정확히 어느 곳에서 레반트로 이주했는지 특정하기는 불가능하다. "크레타와 이베리아의 고대 골격 DNA 및 사르데냐에 사는 현대인의 DNA와 20~60%의 유사성을 보인다."[85]

학술적 합의

[편집]대부분의 학자들은 블레셋인이 그리스 기원이며,[86][87] 크레타와 나머지 에게해 제도 또는 더 넓게는 현대 그리스 지역에서 왔다는 데 동의한다.[88] 이러한 견해는 주로 고고학자들이 블레셋 시대의 지층을 발굴할 때 에게-그리스 문화와 블레셋 문화 사이의 물질 문화(조각상, 도자기, 화덕 등)에서 유사성을 발견하여 공통된 기원을 시사했기 때문이다.[89][90][91] 소수 반대 의견은 물질 문화의 유사성이 단지 575년 동안 가나안(페니키아), 이스라엘, 그리고 아마도 다른 해양 민족들 사이에서 존재하면서 발생한 문화 변용의 결과일 뿐이라고 주장한다.[92]

하지만 루이스 A. 히치콕은 블레셋 물질 문화의 다른 요소들, 예를 들어 그들의 언어, 예술, 기술, 건축, 의례 및 행정 관행이 키프로스와 미노스 문명에 뿌리를 두고 있어 블레셋인들이 에게해와 관련이 있다는 견해를 지지한다고 지적했다.[91]

현대적인 방식으로 DNA 시퀀싱을 이용한 DNA 검사는 에게해로부터의 상당한 이주 물결이 실제로 있었음을 시사하는 충분한 증거를 밝혀냈으며,[1] 이는 성경/에게해 연관성과 블레셋 민족이 원래 유럽에서 온 이주 집단이었다는 이론을 뒷받침한다.

이집트 비문의 "펠레셋"

[편집]

1846년 에드워드 힌크스[93]와 윌리엄 오스번 주니어[94] 이래로 성경학자들은 성경 속 블레셋인들을 이집트의 "펠레셋" 비문과 연결시켜 왔다.[95][96] 그리고 1873년 이래로 이 둘은 에게해의 "펠라스고이족"과 연결되었다.[97] 이러한 연결에 대한 증거는 어원학적이며 논란이 되어 왔다.[98]

펠레셋 비문을 바탕으로, 카슬루힘족 블레셋인들이 이집트 제19왕조 말기에 이집트를 반복적으로 공격했던 추정되는 "바다 민족"의 일부를 형성했다는 주장이 제기되었다.[99][100] 그들은 결국 람세스 3세에 의해 격퇴되었지만, 이론에 따르면 그는 그들을 재정착시켜 가나안 해안 도시들을 재건하게 했다. 해리스 파피루스 I은 람세스 3세의 통치(기원전 1186~1155년) 업적을 자세히 설명한다. 8년차 전투 결과에 대한 간략한 설명에는 추정되는 바다 민족의 운명에 대한 설명이 있다. 람세스는 포로들을 이집트로 데려온 후 "내 이름으로 요새에 정착시켰다. 그들의 계급은 수백 수천 명에 달했으며, 나는 매년 창고와 곡물창고에서 의류와 곡물로 그들에게 세금을 부과했다"고 주장한다. 일부 학자들은 이 "요새"가 남부 가나안의 요새화된 도시들이었을 가능성이 높으며, 이 도시들이 결국 블레셋인의 다섯 도시(펜타폴리스)가 되었을 것이라고 제안한다.[101] 이스라엘 핀켈슈타인은 이 도시들의 약탈과 블레셋인에 의한 재점령 사이에 25~50년의 기간이 있을 수 있다고 제안했다. 처음에는 블레셋인들이 이집트에 수용되었을 가능성이 있으며, 람세스 3세 통치 말기의 혼란스러운 시기에야 블레셋에 정착하도록 허용되었을 수 있다.

"펠레셋"은 이집트 신왕국 시대의 네 가지 다른 문헌에 나타난다.[102] 이 중 두 가지, 즉 메디넷 하부 비문과 데르 엘-메디나의 수사 석비는 람세스 3세(기원전 1186~1155년) 통치 시기로 거슬러 올라간다.[102] 다른 하나는 람세스 3세 사망 직후(해리스 파피루스 I)에 작성되었다.[102] 네 번째인 아메노페의 오노마스티콘은 기원전 12세기 말 또는 11세기 초로 거슬러 올라간다.[102]

메디넷 하부의 비문은 람세스 3세가 8년차 전역에서 물리쳤다고 언급된 바다 민족 연합군, 그중에서도 펠레셋을 묘사하는 그림으로 구성되어 있다. 기원전 1175년경 이집트는 "바다 민족"의 대규모 육상 및 해상 침략 위협을 받았다. 바다 민족은 테케르족, 쉐켈레시족, 데옌족, 웨세시족, 테레시족, 쉐르덴족, PRST족을 포함하는 이국적인 적들의 연합군이었다. 이들은 람세스 3세에 의해 "자히"(동부 지중해 연안)와 "강 입구"(나일강 삼각주)에서 싸워 철저히 패배했으며, 그의 승리는 메디넷 하부의 장례 신전에 일련의 비문으로 기록되었다. 학자들은 두 주요 전투 장면을 묘사하는 부조에서 어떤 그림이 어떤 민족과 일치하는지 아직 결론을 내리지 못하고 있다. 오시리스 기둥 받침대 중 하나에 있는 별도의 부조는 수반하는 상형문자로 묘사된 인물이 포로로 잡힌 펠레셋 족장임을 분명히 식별하며, 머리 장식이 없는 수염 난 남자를 묘사한다.[102] 이는 람세스 3세가 블레셋인을 포함한 바다 민족을 물리치고, 그들의 포로들을 남부 가나안의 요새에 정착시켰다는 해석으로 이어졌다. 또 다른 관련 이론은 블레셋인들이 직접 해안 평야를 침략하고 정착했다는 것이다.[103] 병사들은 키가 크고 수염이 없었다. 그들은 흉갑과 짧은 킬트를 입었고, 그들의 우수한 무기에는 두 마리 말이 끄는 전차가 포함되었다. 그들은 작은 방패를 들고 곧은 칼과 창으로 싸웠다.[104]

수사 석비는 덜 논의되지만, 펠레셋이 "바다 한가운데"를 항해한 테레시족이라고 불리는 민족과 함께 언급된다는 점에서 주목할 만하다. 테레시족은 아나톨리아 해안에서 유래했다고 여겨지며, 이 비문에서 펠레셋과 테레시족의 연관성은 블레셋인의 가능한 기원과 정체성에 대한 정보를 제공하는 것으로 간주된다.[105]

메디넷 하부의 무덤에서 발견된 해리스 파피루스는 람세스 3세의 바다 민족과의 전투를 다시 언급하며, 펠레셋이 "재로 변했다"고 선언한다. 해리스 파피루스 I는 패배한 적들이 포로로 이집트로 끌려와 요새에 정착되었음을 기록한다.[106] 해리스 파피루스는 두 가지 방식으로 해석될 수 있다. 즉, 포로들은 이집트에 정착하고 나머지 블레셋인/바다 민족은 가나안에 영토를 개척했거나, 람세스 자신이 바다 민족(주로 블레셋인)을 용병으로 가나안에 정착시켰다는 것이다.[107] 가자에 있다고 일부 학자들이 추정하는 아문 신에게 바쳐진 신전을 포함하여, 가나안의 이집트 요새들도 언급된다. 그러나 이 요새들의 정확한 위치를 나타내는 세부 정보가 부족하여, 해안을 따라 블레셋인 정착에 어떤 영향을 미쳤는지 알 수 없다.[105]

오노마스티콘 오브 아메노페에서만 펠레셋과 성경에 언급된 블레셋 펜타폴리스를 구성하는 다섯 도시 중 하나가 함께 언급된다. 해당 구절은 다음과 같이 번역되었다. "아슈켈론, 아스돗, 가자, 아시리아, 슈바루 [...] 쉐르덴, 테케르, 펠레셋, 쿠르마 [...]" 학자들은 언급된 다른 바다 민족들도 이 도시들과 어떤 식으로든 연결되었을 가능성을 제시했다.[105]

물질 문화: 에게해 기원 및 역사적 진화

[편집]에게해와의 연관성

[편집]

많은 학자들은 고고학을 통해 입증된 도자기 및 기술적 증거가 블레셋인들이 아나톨리아와 키프로스에서 기원전 12세기에 남부 가나안으로 대규모 이주를 했다는 것을 강력하게 시사한다고 해석했다.[1][3][108][109]

미케네 문화와 블레셋 문화 간의 연관성은 아스돗, 에그론, 아슈켈론, 그리고 최근에는 가나안의 다섯 블레셋 도시 중 네 번째 도시인 갓 발굴에서 발견된 유물들로 더욱 입증되었다. 다섯 번째 도시는 가자이다. 특히 주목할 만한 것은 초기 블레셋 도자기로, 에게해 미케네 후기 헬라딕 IIIC 도자기의 현지 제작 버전이며, 갈색과 검은색 음영으로 장식되어 있다. 이는 나중에 철기 시대 I의 독특한 블레셋 도자기로 발전하여, 흰색 슬립 위에 검은색과 붉은색 장식이 있는 블레셋 이색 도자기로 알려지게 되었다.[110] 또한 특히 흥미로운 것은 에그론에서 발견된 240 제곱미터 (2,600 ft2) 면적의 크고 잘 지어진 건물이다. 벽은 넓고 2층을 지탱하도록 설계되었으며, 넓고 정교한 입구는 기둥 열로 부분적으로 덮인 큰 홀로 이어진다. 홀 바닥에는 미케네 메가론 홀 건물에서 흔히 볼 수 있는 조약돌로 포장된 원형 불구덩이가 있다. 기타 특이한 건축 특징으로는 포장된 벤치와 연단이 있다. 발견된 유물 중에는 팔각형 바퀴가 달린 작은 청동 바퀴 세 개가 있다. 이러한 바퀴는 이 시기 에게해 지역에서 휴대용 숭배대용으로 사용된 것으로 알려져 있어, 이 건물이 숭배 기능을 수행했다고 추정된다. 추가 증거는 PYGN 또는 PYTN에 대한 에그론 비문과 관련이 있는데, 일부는 이를 고대 미케네 여신에게 주어진 칭호인 "포트니아"를 지칭한다고 제안했다. 아슈켈론, 에그론, 갓의 발굴에서는 도축 흔적이 있는 개와 돼지 뼈가 발견되어 이 동물들이 주민들의 식단 일부였음을 시사한다.[111][112] 다른 발견물 중에는 발효 와인이 생산된 와인 양조장과 그리스 미케네 유적지의 직조 틀 추와 유사한 유물도 있다.[113] 초기 블레셋 정착민의 에게해 기원에 대한 추가 증거는 아슈켈론에서 발굴된 유일한 블레셋 묘지(아래 참조)의 매장 관행 연구를 통해 제공되었다.

그러나 오랫동안 글로리아 런던, 존 브루그, 슐로모 부니모비츠, 헬가 바이버트, 에드워드 노어트 등 학자들은 "도자기와 사람의 연관성"에 대한 어려움을 지적하며, 시장을 따르는 도공이나 기술이전과 같은 대안적 제안을 내놓았고, 키프로스 및 에게해/미케네 영향의 존재에서 비롯된 차이점보다는 "블레셋인"과 관련된 해안 지역 물질 문화에서 지역 세계와의 연속성을 강조했다. 이러한 견해는 '왕은 오고 가지만, 냄비는 남는다'는 생각으로 요약될 수 있는데, 이는 블레셋 인구 내의 이질적인 에게해 요소가 소수였을 수 있음을 시사한다.[114][115] 하지만 루이즈 A. 히치콕은 블레셋 물질 문화의 다른 요소들, 예를 들어 그들의 언어, 예술, 기술, 건축, 의례 및 행정 관행이 키프로스와 미노스 문명에 뿌리를 두고 있어 블레셋인들이 에게해와 관련이 있다는 견해를 지지한다고 지적했다.[91]

현대적인 방식으로 DNA 시퀀싱을 이용한 DNA 검사는 에게해로부터의 상당한 이주 물결이 실제로 있었음을 시사하는 충분한 증거를 밝혀냈으며,[1] 이는 성경/에게해 연관성과 블레셋 민족이 원래 유럽에서 온 이주 집단이었다는 이론을 뒷받침한다.

지리적 진화

[편집]물질 문화 증거, 주로 도자기 양식을 통해 블레셋인들이 원래 아슈켈론, 아스돗, 에그론과 같은 남부의 몇몇 유적지에 정착했음을 알 수 있다.[116] 그들이 북쪽의 야르콘강 지역(현대 야파 지역으로, 텔 게리사와 아펙에 블레셋 농가가 있었고, 텔 카실레에는 더 큰 정착지가 있었다)으로 확장한 것은 수십 년 후인 기원전 1150년경이었다.[116] 따라서 대부분의 학자들은 블레셋인들의 정착이 두 단계로 이루어졌다고 믿는다. 첫째, 람세스 3세의 통치 시기로 거슬러 올라가며, 그들은 다섯 도시 지역인 해안 평야에 한정되었다. 둘째, 남부 가나안에서 이집트 헤게모니가 붕괴된 시기로, 그들의 영향력이 해안을 넘어 내륙으로 퍼졌다.[117] 기원전 10세기에서 7세기 사이에는 물질 문화의 독특성이 주변 민족들의 문화에 흡수된 것으로 보인다.[118]

초기 연결

[편집]신석기 시대 미노스 문명 이래로 크레타인들이 레반트 상인들과 교역했다는 증거가 있으며,[119] 이는 청동기 시대 초기에 증가했다.[120] 중기 청동기 시대에는 남부 레반트의 해안 평야가 에게해, 키프로스, 이집트 문명과의 장거리 교류로 인해 경제적으로 번성했다.[121]

크레타인들은 또한 텔 카브리와 같은 중기 청동기 시대 가나안 궁전의 건축에도 영향을 미쳤다. 하이파 대학교의 아사프 야수르-란다우 박사는 "이는 의심할 여지 없이 도시의 통치자들이 지중해 문화와 연관되기를 원하고 다른 가나안 도시들처럼 시리아 및 메소포타미아 예술 양식을 채택하지 않으려는 의식적인 결정이었다. 가나안인들은 레반트에 살면서 유럽인이 되고 싶어 했다"고 말했다.[122]

매장 관행

[편집]하버드 대학교, 보스턴 칼리지, 휘튼 칼리지, 트로이 대학교 고고학자들로 구성된 레온 레비 탐사대는 기원전 11세기부터 8세기까지의 텔 아슈켈론에서 블레셋 묘지를 발굴하여 블레셋인들의 매장 관행에 대해 30년간 조사했다. 2016년 7월, 탐사대는 마침내 발굴 결과를 발표했다.[123]

건축물, 매장 방식, 도자기, 그리고 셈어가 아닌 문자로 새겨진 도자기 파편들이 제공하는 고고학적 증거는 블레셋인들이 가나안 원주민이 아니었음을 보여준다. 150구 이상의 시체 대부분은 타원형 무덤에 묻혔고, 일부는 화강암으로 지어진 방형 무덤에 안치되었으며, 4구는 화장되었다. 이러한 매장 방식은 에게해 문화권에서 매우 흔했지만, 가나안 토착 문화권에서는 그렇지 않았다. 하버드 대학교의 로렌스 스테거는 블레셋인들이 나일강 삼각주 전투 (기원전 1175년경) 이전에 배를 타고 가나안에 왔다고 믿는다. 해골에서 DNA를 추출하여 고고유전학적 인구 분석을 수행했다.[124]

1985년부터 진행된 레온 레비 탐사대는 시신 근처에서 향수 증거를 발견하여 블레셋인들이 사후 세계에서 냄새를 맡을 수 있도록 했던 점 등, 블레셋인들이 미개한 민족이었다는 기존의 일부 가정을 깨는 데 도움이 되었다.[125]

유전적 증거

[편집]2019년 막스 플랑크 인류 역사 과학 연구소와 레온 레비 탐사대 소속 학자들로 구성된 다학제 팀이 아슈켈론에서 발굴된 유골을 대상으로 실시한 연구에 따르면, 철기 시대 블레셋인과 관련된 아슈켈론의 유해는 대부분 현지 레반트 유전자 풀에서 유래했지만, 남유럽과 관련된 혼합이 상당 부분 존재했다. 이는 남유럽 이주 사건에 대한 이전의 역사적, 고고학적 기록을 뒷받침한다.[85][1] DNA는 기원전 12세기에 유럽 유산을 가진 사람들이 아슈켈론으로 유입되었음을 시사한다. 개인의 DNA는 고대 크레타인의 DNA와 유사성을 보이지만, 연구에 사용할 수 있는 고대 게놈 수가 제한적이기 때문에 블레셋인들이 유럽의 정확히 어느 곳에서 레반트로 이주했는지 특정하기는 불가능하다. "크레타와 이베리아의 고대 골격 DNA 및 현대 사르데냐 거주자의 DNA와 20~60%의 유사성을 보인다."[126][85]

그들의 도착 후 2세기가 지나자 남유럽 유전적 표지는 현지 레반트 유전자 풀에 의해 왜소화되었는데, 이는 집중적인 통혼을 시사하지만, 블레셋 문화와 민족성은 6세기 동안 다른 지역 사회와 구별되었다.[127]

바르일란 대학교의 고고학자인 아렌 마이어는 이 발견이 블레셋인들이 다양한 기원의 민족들로 구성된 "얽힌" 또는 "초문화적" 집단이라는 이해와 일치한다고 말했다. 그는 "초기 철기 시대 블레셋인들 사이에 비레반트 기원의 상당한 구성 요소가 있었다는 점에 전적으로 동의하지만, 이 이국적인 구성 요소들이 단일 기원은 아니었으며, 무엇보다도 초기 철기 시대부터 현지 레반트 인구와 혼합되었다"고 덧붙였다. 그린빌에 있는 이스트 캐롤라이나 대학교의 고고학자인 로라 마조는 이 연구 논문이 서쪽으로부터의 일부 이주가 있었다는 생각을 뒷받침한다고 말했다.[85] 그녀는 이 발견이 "복잡하고 다문화적인 과정이라는 고고학적 기록의 그림을 지지하며, 이는 어떤 단일 역사적 모델로도 재구성하기 어려웠다"고 덧붙였다.[10]

현대 고고학자들은 블레셋인들이 이웃 민족들과 달랐다는 데 동의한다. 기원전 12세기 초 지중해 동부 해안에 그들이 도착한 것은 고대 그리스 세계와 밀접한 유사성을 보이는 도자기, 셈어 대신 에게해 문자의 사용, 그리고 돼지고기 소비로 특징지어진다.[128]

인구

[편집]블레셋인과 관련된 지역의 인구는 기원전 12세기에 약 25,000명이었고, 기원전 11세기에는 30,000명으로 정점에 달한 것으로 추정된다.[129] 물질 문화와 지명의 가나안적 특성은 이 인구의 대부분이 토착민이었으며, 이주민 요소는 전체의 절반 미만, 심지어 훨씬 적었을 것임을 시사한다.[129]

언어

[편집]블레셋인의 언어에 대해 확실히 알려진 것은 거의 없다. 기원전 1500년에서 1000년경의 도자기 파편에서 키프로스-미노스 문자로 된 것을 포함하여 셈어가 아닌 언어로 된 비문들이 발견되었다.[130] 성경은 이스라엘인과 블레셋인 사이에 언어 문제가 있었다고 언급하지 않는데, 이는 아시리아와 바빌로니아 점령기까지 다른 집단에 대해서는 언급된 것과 대조된다.[131] 나중에 아케메네스 제국 치하에서, 느헤미야 13:23-24는 유다 남자들이 모압, 암몬, 블레셋 도시의 여자들과 통혼했을 때, 아스돗 여자들과의 유다 결혼 자녀 중 절반은 그들의 모국어인 아스도디트만 말할 수 있었고, 유다 히브리어(예후디트)는 말할 수 없었다고 기록한다. 비록 이때쯤 이 언어는 아람어 방언이었을 수도 있지만 말이다.[42] 블레셋인들이 원래 인도유럽어 사용자들이었다는 가정(그리스 출신이거나 소아시아 해안의 루위아어 사용자였음)을 지지하는 제한적인 증거가 있는데, 성경에서 발견되는 일부 블레셋 관련 단어들이 다른 셈어들과 관련이 없는 것으로 보이기 때문이다.[132] 이러한 이론들은 언어의 셈어 요소들이 해당 지역 이웃으로부터 차용된 것이라고 제안한다. 예를 들어, 블레셋인의 군 지휘관을 뜻하는 단어 "seren"은 그리스어 "tyrannos"와 관련이 있을 수 있는데 (언어학자들은 그리스인들이 아나톨리아어파 언어인 루위아어나 리디아어[132]에서 차용했다고 생각한다). 대부분의 블레셋 이름이 셈족 계열이지만(아히멜렉, 미틴티, 하눈, 다곤 등)[131], 골리앗, 아키스, 피콜과 같은 일부 블레셋 이름은 비셈족 기원으로 보이며, 인도유럽어 어원도 제시되었다. 팔리스틴 왕국의 언어와 남서부 레반트의 블레셋인들 간의 연관성은 팔리스틴에서 발견된 루위아 상형문자 비문을 통해 입증되었다.[133][134][135]

종교

[편집]이 지역에서 숭배되던 신들은 바알, 아슈테롯(즉, 아스타르테), 아세라, 그리고 다곤이었다. 이들의 이름이나 그 변형은 이미 이전에 입증된 가나안 판테온에 나타났다.[50] 블레셋인들은 또한 쿠드슈와 아나트를 숭배했을 수도 있다.[136] 바알제붑은 바알의 가설적인 화신으로, 히브리어 성경에서 에그론의 수호신으로 묘사되지만, 그러한 신이나 그의 숭배에 대한 명시적인 증거는 아직 발견되지 않았으며, 바알제붑이라는 이름 자체가 이스라엘인들의 의도적인 왜곡의 결과일 수도 있다.[137][138][139] 에그론 왕실 헌정 비문에 기록된 또 다른 이름인 PT[-]YH는 블레셋 영역에만 나타나며, 그들의 판테온에 있는 여신을 나타낼 가능성이 있지만,[7] 정확한 정체는 학술적 논쟁의 대상이다.

성경은 다곤을 블레셋의 주요 신으로 언급하지만, 블레셋인들이 그의 숭배에 특별한 경향이 있었다는 증거는 현저히 부족하다. 사실, 블레셋 유적지에서는 다곤 숭배에 대한 증거가 전혀 발견되지 않았으며, 알려진 블레셋 이름 중 다곤을 부르는 신명합성어도 없다. 철기 시대 I 발견물에 대한 추가 평가는 다곤 숭배가 어떠한 즉각적인 가나안 맥락, 특히 블레셋인이라고 단정할 수 있는 맥락에서도 거의 존재하지 않았음을 보여준다.[140] 그럼에도 불구하고, 다곤 숭배가 블레셋인들 사이에서 완전히 알려지지 않은 것은 아니었을 것이다. 아시리아, 페니키아, 이집트 문헌에서 벳다곤이라고 알려진 도시에 대한 여러 언급은 이 신이 블레셋의 적어도 일부 지역에서 숭배되었을 수 있음을 암시한다.[140] 더욱이, 기원전 6세기부터 시작되는 에슈무나자르 2세의 석관 비문은 블레셋 도시인 야파를 "다곤의 강대한 땅" 중 하나라고 부르지만,[141] 이는 블레셋 판테온에서 이 신의 중요성을 명확히 하는 데는 거의 도움이 되지 않는다.

블레셋 유적지에서 가장 흔하게 발견되는 종교적 유물은 여신상/의자로, 때때로 아슈도다(Ashdoda)라고 불린다. 이는 지배적인 여성 인물을 암시하는 것으로 보이며, 이는 고대 에게해 종교와 일치한다.[7]

경제

[편집]블레셋인과 관련된 지역에서 발굴된 도시들은 산업 구역을 포함한 세심한 도시 계획의 증거를 보여준다. 에그론의 올리브 산업만 해도 약 200개의 올리브 오일 시설이 있다. 기술자들은 이 도시의 생산량이 1,000톤 이상으로, 현재 이스라엘 생산량의 30%에 달했을 것으로 추정한다.[104]

발효 음료 산업에 대한 상당한 증거가 있다. 양조장, 와이너리, 그리고 맥주와 와인을 판매하는 상점들이 발견되었다. 맥주잔과 와인 크라테르는 가장 흔한 도자기 유물 중 하나이다.[142]

블레셋인들은 또한 숙련된 금속 세공사였던 것으로 보이며, 금, 청동, 철로 된 복잡한 제품들이 이미 기원전 12세기부터 블레셋 유적지에서 발견되었다.[143] 또한 장인 정신이 뛰어난 무기도 발견되었다.[144]

내용주

[편집]각주

[편집]참고 문헌

[편집]- ↑ 가 나 다 라 마 바 “Ancient DNA reveals that Jews' biblical rivals were from Greece”.

- ↑ "고대 블레셋인들은 그리스인 기원일 가능성 높아, DNA 연구 결과"

- ↑ 가 나 “Who Were the Philistines, and Where Did They Come From?”. 2023년 4월 16일.

- ↑ Vogazianos, Stephanos (1994). 《The philistine emergence and its possible bearing on the appearance and activities of Aegean invaders in the east Mediterranean area at the end of the Mycenaean period》. 《Archaeologia Cypria (Κυπριακή Αρχαιολογία) III, 1994 [14]》. 22–34쪽. ISSN 0257-1951.

- ↑ Russell, Anthony (2009). 《Deconstructing Ashdoda: Migration, Hybridisation, and the Philistine Identity》. 《Babesch》 84. 1–15쪽. doi:10.2143/BAB.84.0.2041632.

- ↑ Barako, Tristan (2003). 《The Changing Perception of the Sea Peoples Phenomenon: Invasion, Migration or Cultural Diffusion?》. 《University of Crete》 – Academia.edu 경유.

- ↑ 가 나 다 Ben-Shlomo, David (2019). 《Philistine Cult and Religion According to Archaeological Evidence》. 《Religions》 10. 74쪽. doi:10.3390/rel10020074. ISSN 2077-1444.

- ↑ Wylie, Jonathon; Master, Daniel (2020). 《The conditions for Philistine ethnogenesis》. 《Ägypten und Levante》 XXX. 547–568쪽. doi:10.1553/AEundL30s547. ISSN 1015-5104.

- ↑ Aaron J. Brody; Roy J. King (2013). 《Genetics and the Archaeology of Ancient Israel》. 《Human Biology》 (영어) 85. 925쪽. doi:10.13110/humanbiology.85.6.0925. ISSN 0018-7143.

- ↑ 가 나 St Fleur, Nicholas (2019년 7월 3일). “DNA Begins to Unlock Secrets of the Ancient Philistines”. 《뉴욕 타임스》.

- ↑ 가 나 다 라 Meyers 1997, 313쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 Maeir, Aren M. (2018), Yasur-Landau, Assaf; Cline, Eric H.; Rowan, Yorke, 편집., “Iron Age I Philistines: Entangled Identities in a Transformative Period”, 《The Social Archaeology of the Levant: From Prehistory to the Present》 (Cambridge: Cambridge University Press), 320쪽, doi:10.1017/9781316661468.018, ISBN 978-1-107-15668-5, 2024년 3월 24일에 확인함

- ↑ Raffaele D'Amato; Andrea Salimbeti (2015). 《Sea Peoples of the Bronze Age Mediterranean 1400 BC-1000 BCc.》. Bloomsbury Publishing. 30–32쪽. ISBN 978-1-4728-0683-3.

- ↑ Hans Wildberger (1979). 《Isaiah 13-27: A Continental Commentary》. 번역 Thomas H. Trapp. Fortress Press. 95쪽. ISBN 978-1-4514-0934-5.

- ↑ Perkins, Larry (2010). 《What's in a Name—Proper Names in Greek Exodus》. 《Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period》 41. 447–471쪽. doi:10.1163/157006310X503630. ISSN 0047-2212. JSTOR 24670934.

- ↑ "Philistine." 온라인 어원 사전.

- ↑ 가 나 “Sea People”. 《브리태니커 백과사전》. 2012년 9월 8일에 확인함.

- ↑ Cohen, Yoram (2021). 〈The "Hunger Years" and the "Sea Peoples": Preliminary Observations on the Recently Published Letters from the "House of Urtenu" Archive at Ugarit〉. Machinist, Peter; Harris, Robert A.; Berman, Joshua A.; Samet, Nili; Ayali-Darshan, Noga. 《Ve-'Ed Ya'aleh (Gen 2:6), Volume 1: Essays in Biblical and Ancient Near Eastern Studies Presented to Edward L. Greenstein》. SBL Press. 58쪽. ISBN 978-0-88414-484-7.

- ↑ Paine, Lincoln (2015년 10월 27일). 《The Sea and Civilization: A Maritime History of the World》 (영어). Knopf Doubleday Publishing Group. 76쪽. ISBN 978-1-101-97035-5.

- ↑ Masalha 2018, 56쪽: The 3200-year-old documents from Ramesses III, including an inscription dated c. 1150 BC, at the Mortuary Temple of Ramesses III at the Medinat Habu Temple in Luxor – one of the best-preserved temples of Egypt – refers to the Peleset among those who fought against Ramesses III (Breasted 2001: 24; also Bruyère 1929‒1930), who reigned from 1186 to 1155 BC.

- ↑ “Text of the Papyrus Harris”. Specialtyinterests.net. 2013년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 12월 11일에 확인함.

- ↑ Killebrew 2005, 204쪽.

- ↑ 이스라엘 핀켈슈타인, Is The Philistine Paradigm Still Viable?, in: Bietak, M., (Ed.), The Synchronisation of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B. C. III. Proceedings of the SCIEM 2000 – 2nd Euro- Conference, Vienna, 28th of May–1st of June 2003, Denkschriften der Ge- samtakademie 37, Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 9, Vienna 2007, pages 517–524. Quote: "SUMMARY Was there a Sea Peoples migration to the coast of the Levant? Yes. Was it a maritime migration? Possibly. Was there a massive maritime Sea Peoples invasion? Probably not. Did the Philistines settle en-masse in Philistia in the days of Ramesses III? No. Were the Iron I Philistine cities fortified? No. Were the Iron I Philistines organized in a peer-polity system? Probably not. Was there a Philistine Pentapolis system in the Iron I? No. Are the Iron I Philistines the Philistines described in the Bible? No."

- ↑ Drews 1995, 69쪽: "For the modern myth that has replaced it, however, there is [no basis]. Instead of questioning the story of the Philistines Cretan origins, in an attempt to locate a core of historical probability, Maspero took the story at face value and proceeded to inflate it to fantastic dimensions. Believing that the Medinet Habu reliefs, with their ox carts, depict the Philistine nation on the eve of its settlement in Canaan, Maspero imagined a great overland migration. The Philistines moved first from Crete to Caria, he proposed, and then from Caria to Canaan in the time of Ramesses III. Whereas Amos and Jeremiah derived the Philistines directly from Crete, a five-day sail away, Maspero's myth credited them with an itinerary that, while reflecting badly on their intelligence, testified to prodigious physical stamina: the Philistines sail from Crete to Caria, where they abandon their ships and their maritime tradition; the nation then travels in ox carts through seven hundred miles of rough and hostile terrain until it reaches southern Canaan; at that point, far from being debilitated by their trek, the Philistines not only conquer the land and give it their name but come within a hair's breadth of defeating the Egyptian pharaoh himself. Not surprisingly, for the migration from Caria to Canaan imagined by Maspero there is no evidence at all, whether literary, archaeological, or documentary.

Since none of Maspero's national migrations is demonstrable in the Egyptian inscriptions, or in the archaeological or linguistic record, the argument that these migrations did indeed occur has traditionally relied on place-names. These place-names are presented as the source from which were derived the ethnica in Merneptahs and Ramesses inscriptions." - ↑ Ussishkin 2008, 207쪽: "Reconstruction of the Philistine migration and settlement on the basis of the above model is hard to accept. First, it is not supported by any factual evidence. Second, it assumes that the Philistines had at their disposal a large and strong naval force of a kind unknown in this period. Third, in the period immediately following their settlement in Philistia there is hardly any archaeological evidence connecting the Philistine culture and settlement with sea and navigation. Had the Philistines really possessed such a strong naval force and tradition, as suggested by Stager, we would expect to observe these associations in their material culture in later times."

- ↑ Killebrew 2005, 202쪽.

- ↑ Avner Raban, "The Philistines in the Western Jezreel Valley", Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 284 (November 1991), pp. 17–27, The University of Chicago Press on behalf of The American Schools of Oriental Research. doi:10.2307/1357190

- ↑ Ben-Shlomo, David. 2011. "Early Iron Age Domestic Material Culture in Philistia and an Eastern Mediterranean Koinי." Pages 183–206 in Household Archaeology in Ancient Israel and Beyond. Assaf Yasur-Landau, Jennie R. Ebeling, and Laura B. Mazow. CHANE 50. Leiden: Brill. DOI: 10.1163/ej.9789004206250.i-452.64. p 202

- ↑ Stager, Lawrence (2008). 《"Stratigraphic Overview." Pages 215–326 in Ashkelon 1: Introduction and Overview. Edited by Lawrence E. Stager, David Schloen, and Daniel M. Master. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.》. 257쪽.

- ↑ Millek 2017, 125–126쪽

- ↑ Millek 2017, 125쪽

- ↑ Millek 2017, 120–122쪽

- ↑ Millek 2021, 62쪽

- ↑ Millek 2021, 67–70쪽

- ↑ 사무엘상 13:19–22

- ↑ 역대상 18:1

- ↑ Maeir 2022, 557쪽.

- ↑ Masalha 2018, 68쪽: In 712, after an uprising by the Philistine city of Ashdod, supported militarily by Egypt, the Assyrian King Sargon II (reigned 722–705 BCE) invaded Pilishte to oust Iamani and annexed the whole region; Philistia was brought under direct Assyrian control, in effect becoming an Assyrian province (Thompson 2016: 165), although the King of Ashdod was allowed to remain on the throne (Galllagher 1995: 1159.

- ↑ Naʼaman 2005, 145쪽.

- ↑ Bernd Schipper, 2010, Egypt and the Kingdom of Judah under Josiah and Jehoiakim, p. 218

- ↑ 가 나 Kahn, Dan'el (2023). “The History Leading Up to the Destruction of Judah”. 《The Torah.com》.

- ↑ 가 나 Peter Machinist (2013). 〈Biblical Traditions: The Philistines and Israelite History〉. Eliezer D. Oren. 《The Sea Peoples and Their World: A Reassessment》. University of Pennsylvania Press. 53–83쪽., p. 64.

- ↑ “Genesis 10:13-14”. 《www.sefaria.org》.

- ↑ Macalister 1911, 14쪽.

- ↑ Friedrich Schwally, Die Rasse der Philistäer, in Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie, xxxiv. 103, 1891

- ↑ Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel, 1881

- ↑ Cornelis Tiele, De goden der Filistijnen en hun dienst, in Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid tot op Alexander den Groote, 1893

- ↑ Mathews 2005, 41쪽.

- ↑ 가 나 다 Jobling, David; Rose, Catherine (1996), 〈Reading as a Philistine〉, Mark G. Brett, 《Ethnicity and the Bible》, Brill, 404쪽, ISBN 978-0-391-04126-4,

Rabbinic sources insist that the Philistines of Judges and Samuel were different people altogether from the Philistines of Genesis. (미드라시 테힐림 on Psalm 60 (Braude: vol. 1, 513); the issue here is precisely whether Israel should have been obliged, later, to keep the Genesis treaty.) This parallels a shift in the Septuagint's translation of Hebrew pĕlištim. Before Judges, it uses the neutral transliteration phulistiim, but beginning with Judges it switches to the pejorative allophuloi. [Footnote 26: To be precise, Codex Alexandrinus starts using the new translation at the beginning of Judges and uses it invariably thereafter, Vaticanus likewise switches at the beginning of Judges, but reverts to phulistiim on six occasions later in Judges, the last of which is 14:2.]

- ↑ 가 나 Fahlbusch & Bromiley 2005, "Philistines", p. 185.

- ↑ 가 나 “Genesis 10 Matthew Poole's Commentary”. 《Biblehub》. 2023.

- ↑ 창세기 15:18–21

- ↑ 신명기 7:1, 20:17

- ↑ 신명기 2:23

- ↑ 출애굽기 13:17

- ↑ 창세기 21:22–27

- ↑ 창세기 26:28–29

- ↑ Macalister 1911: "히브리어에서 블레셋인을 지칭하는 데에는 종종 주목되어 왔으며, 특정 의미를 가져야 하는 특이점이 있다. 부족이나 민족을 언급할 때, 히브리어 작가들은 대개 (a) 상상의 창시자를 인격화하여 그의 이름을 그로부터 파생된 부족을 나타내도록 하거나—예: 이스라엘인에 대한 '이스라엘'; 또는 (b) 단수형으로 부족 이름을 사용하고 정관사를 붙이는 방식을 사용한다—이는 때때로 '그 가나안인이 그 땅에 있었다' (창세기 12:6)와 같은 익숙한 구절처럼 흠정역으로 옮겨지기도 하지만; 더 일반적으로 복수형을 요구하는 영어 관용구에 동화되어 '아모리족의 죄악이 아직 가득 차지 아니하였느니라' (창세기 15:16)와 같이 사용된다. 그러나 블레셋인을 언급할 때는 항상 민족 이름의 복수형이 사용되며, 대개 정관사는 생략된다. 위에서 언급된 블레셋 영토의 이름인 'ereṣ Pelištīm', 즉 문자적으로 '블레셋인의 땅'에서 좋은 예가 제공된다: 'ereṣ hak-Kena'anī', 즉 문자적으로 '가나안인의 땅'과 같은 표현과 대조된다. 르바임과 같은 몇몇 다른 이름들도 비슷하게 구성된다: 그리고 고전 히브리어의 부족한 자료로 판단할 수 있는 한, 셈족 (또는 아마도 아람족이라고 해야 할) 부족 조직 모델에 부합하지 않는 민족에 대해서도 동일한 용법이 따르는 것으로 보인다. 가나안인, 아모리인, 여부스인 등은 아라비아 사막에서 아직도 우세한 혈연 이론에 의해 밀접하게 결속되어 있어, 각자가 논리적으로 개별적인 인간 단위로 말해질 수 있다. 선셈족 르바임이나 침입자 블레셋인 사이에서는 그러한 정치 체제가 인정되지 않았으므로, 그들은 인간 단위들의 총합으로 언급되어야 했다. 이 규칙은 엄격하게 유지되지 않는다는 것을 인정해야 한다; 예를 들어, 선셈족 호리인의 이름은 예외적인 구성을 따를 것으로 예상될 수 있었다. 그러나 히브리어 성경의 정경에 기여한 모든 작가들과 그들의 작품을 전수한 모든 서기관들에 의해 그렇게 미묘한 구분을 엄격하게 고수하는 것은 기대할 수 없다. 블레셋인의 경우에도 정관사가 생략되어야 하는 규칙은 11곳에서 깨진다. [즉, 여호수아 13:2; 사무엘상 4:7, 7:12, 13:20, 17:51, 52; 사무엘하 5:19, 21:12, 17; 역대상 11:13; 역대하 21:16]"

- ↑ Drews 1998, 49쪽: "우리의 이름 '블레셋'과 '블레셋인'은 불행한 혼란을 야기하며, 이는 70인역 번역가들이 처음 도입하고 제롬의 불가타에 의해 확정되었다. 히브리어 텍스트를 그리스어로 번역할 때, 70인역의 번역가들은 단순히—요세푸스가 나중에 그랬던 것처럼—히브리어 פְּלִשְׁתִּים을 그리스어 Παλαιστίνοι로, 그리고 지명 פְּלִשְׁתִּ을 Παλαιστίνη로 헬레니즘화할 수도 있었다. 대신 그들은 그 지명을 완전히 피하고, 민족 이름으로 바꾸었다. 민족 이름의 경우, 그들은 때때로 그것을 (아마도 시그마를 발음할 수 없다는 것을 보상하기 위해 첫 글자를 잘못 발음하면서) φυλιστιιμ으로 음역했는데, 이 단어는 익숙하기보다는 이국적인 느낌을 주었고, 더 자주 ἀλλόφυλοι로 번역했다. 제롬은 70인역의 선례를 따라 그의 구약에서 '팔레스타인'과 '팔레스타인인'이라는 이름을 지웠고, 이는 대부분의 현대 성경 번역에서도 채택된 관행이다."

- ↑ Drews 1998, 51쪽: "70인역이 פְּלִשְׁתִּים을 ἀλλόφυλοι로 정기적으로 번역하는 것은 여기서 중요하다. ἀλλόφυλοι는 고유 명사가 아니라 '다른 혈통의 사람들'과 같은 의미를 지닌 일반적인 용어이다. 만약 우리가 70인역 번역가들이 ἀλλόφυλοι라는 단어로 히브리어 p'lištîm이 전달했던 의미를 그리스어로 전달하려고 했다고 가정한다면 (내 생각에는 그렇게 해야 한다), 우리는 야훼 숭배자들에게 p'lištîm과 b'nê yiśrā'ēl은 상호 배타적인 용어였으며, 기원전 3세기의 맥락에서 사용될 때는 '약속의 땅의 비유다인'과, 삼손, 사울, 다윗의 맥락에서 사용될 때는 '약속의 땅의 비이스라엘인'과 같은 의미였다고 결론내려야 한다. 민족 이름과 달리, 명사 פְּלִשְׁתִּים은 일반적으로 정관사 없이 나타났다."

- ↑ Finkelstein 2002, 131–167쪽.

- ↑ Alter, Robert (2009). 《The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel》 (영어). W. W. Norton & Company. xvii쪽. ISBN 978-0-393-07025-5. 2020년 5월 6일에 확인함.

- ↑ 가 나 다

본 문서에는 현재 퍼블릭 도메인에 속한 《Jewish Encyclopedia 1901–1906》의 내용을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다.

본 문서에는 현재 퍼블릭 도메인에 속한 《Jewish Encyclopedia 1901–1906》의 내용을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다.

- ↑ Cheyne and Black, Encyclopedia Biblica

- ↑ 아모스 1:8

- ↑ 아모스 9:7

- ↑ 이 아모스 구절들은 와디 무라바아트에서 발견된 소선지서 두루마리 "MurXII"에서 가장 오래된 증거로 발견되지만, 둘 다 손상되어 "PLSTYM"을 대신하는 부분이 추측에 불과하다. [1] 보관됨 2016-03-12 - 웨이백 머신

- ↑ “Read the Bible text :: academic-bible.com”. 《www.academic-bible.com》. 2020년 2월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 3월 11일에 확인함.

- ↑ “Jeremiah 47:4”. 《Mechon-Mamre》. 2021년 10월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 23일에 확인함.

- ↑ “Ezekiel 25:16”. 《Mechon-Mamre》. 2021년 7월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 23일에 확인함.

- ↑ “Amos 1:8”. 《Mechon-Mamre》. 2022년 3월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 23일에 확인함.

- ↑ “Zephaniah 2:5”. 《Mechon-Mamre》. 2021년 11월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 23일에 확인함.

- ↑ Herzog & Gichon 2006.

- ↑ 역대하 28:18

- ↑ 사무엘상 4:1–10

- ↑ 사무엘상 7:3–14

- ↑ 사무엘상 13:19–21

- ↑ 사무엘상 14장

- ↑ 사무엘상 17장

- ↑ 사무엘상 31장

- ↑ 열왕기하 18:5–8

- ↑ “Philistine people”. 브리태니커 백과사전. 2023년 8월 11일.

According to biblical tradition (Deuteronomy 2:23; Jeremiah 47:4), the Philistines came from Caphtor (possibly Crete, although there is no archaeological evidence of a Philistine occupation of the island.)

- ↑ 역대상 1:12

- ↑ Romey, Kristin. 2016. "Discovery of Philistine Cemetery May Solve Biblical Mystery." 내셔널 지오그래픽 (잡지). Retrieved 31 July 2017.

- ↑ 가 나 다 라 마 Feldman, Michal; Master, Daniel M.; Bianco, Raffaela A.; Burri, Marta; Stockhammer, Philipp W.; Mittnik, Alissa; Aja, Adam J.; Jeong, Choongwon; Krause, Johannes (2019년 7월 3일). 《Ancient DNA sheds light on the genetic origins of early Iron Age Philistines》. 《Science Advances》 5. eaax0061쪽. Bibcode:2019SciA....5...61F. doi:10.1126/sciadv.aax0061. PMC 6609216. PMID 31281897.

- Clare Wilson (2019년 7월 3일). “Ancient DNA reveals that Jews' biblical rivals were from Greece”. 《뉴 사이언티스트》.

- ↑ Young, Ian; Rezetko, Robert (2016). 《Linguistic Dating of Biblical Texts》 (영어) 1. Routledge. 287쪽. ISBN 978-1-134-93578-9.

First, there is widespread understanding that the Philistines, Israel's near neighbours, were of Greek, or more generally, Aegean origin.

- ↑ Brug, John Frederick (1978). 《A Literary and Archaeological Study of the Philistines》 (영어). British Archaeological Reports. 41쪽. ISBN 978-0-86054-337-4.

Many scholars have identified the Philistines and other Sea Peoples as Mycenaean Greeks...

- ↑ Arnold, Bill T.; Hess, Richard S. (2014). 《Ancient Israel's History: An Introduction to Issues and Sources》 (영어). Baker Academic. 152쪽. ISBN 978-1-4412-4634-9.

Most scholars conclude that the Philistines came from the area of Greece and the islands between Greece and Turkey.

- ↑ Shai, Itzhaq (2011). 《Philistia and the Philistines in the Iron Age IIA》. 《Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins》 (영어) 127 (Deutscher verein zur Erforschung Palästinas). 124–125쪽. JSTOR 41304095.

- ↑ Killebrew, Ann E. (2017). 〈The Philistines during the Period of the Judges〉. Ebeling, Jennie R.; Wright, J. Edward; Elliott, Mark Adam; Flesher, Paul V. McCracken. 《The Old Testament in Archaeology and History》. Baylor University Press. 332쪽. ISBN 978-1-4813-0743-7.

... a distinctive Aegean-style material culture associated with the Philistines

- ↑ 가 나 다 Hitchcock, Louise A. (2018). 〈‘All the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites’ (2 Samuel 2:15-18) – An Up-To-Date Account of the Minoan Connection with the Philistines〉. Shai, Itzhaq; Chadwick, Jeffrey R.; Hitchcock, Louise; Dagan, Amit; McKinny, Chris; Uziel, Joe. 《Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel : Essays in Honor of Aren M. Maeir on the Occasion of His Sixtieth Birthday》. Zaphon. 304–321쪽. ISBN 978-3-96327-032-1.

- ↑ Stone, Bryan Jack (1995). 《The Philistines and Acculturation: Culture Change and Ethnic Continuity in the Iron Age》. 《Bulletin of the American Schools of Oriental Research》 (영어) 298 (The University of Chicago Press). 7–32쪽. doi:10.2307/1357082. JSTOR 1357082. S2CID 155280448.

- ↑ Hincks, Edward (1846). “An Attempt to Ascertain the Number, Names, and Powers, of the Letters of the Hieroglyphic, or Ancient Egyptian Alphabet; Grounded on the Establishment of a New Principle in the Use of Phonetic Characters”. 《The Transactions of the Royal Irish Academy》 21 (21): 176. JSTOR 30079013.

- ↑ Osburn, William (1846). 《Ancient Egypt, Her Testimony to the Truth of the Bible》. Samuel Bagster and sons. 107쪽.

- ↑ Vandersleyen 1985, 40–41 n.9쪽: [원문 프랑스어]: "À ma connaissance, les plus anciens savants qui ont proposé explicitement l' identification des Pourousta avec les Philistins sont William Osburn Jr., Ancient Egypt, Her Testimony to the Truth of the Bible..., Londres 1846. p. 99. 107. 137. et Edward Hincks, An Attempt to Ascertain the Number, Names, and Powers, of the Letters of the Hieroglyphic or Ancient Egyptian Alphabet, Dublin, 1847, p. 47"

[번역]: "내가 아는 한, 푸루스타와 블레셋인들의 동일성을 명시적으로 제안한 가장 초기 학자들은 윌리엄 오스번 주니어(Ancient Egypt, Her Testimony to the Truth of the Bible..., 런던 1846. pp. 99, 107, 137)와 에드워드 힌크스(An Attempt to Ascertain the Number, Names, and Powers, of the Letters of the Hieroglyphic or Ancient Egyptian Alphabet, 더블린, 1847, p. 47)이다." - ↑ Vandersleyen 1985, 39–41쪽: "Quand Champollion visita Médinet Habou en juin 1829, il vit ces scénes, lut le nom des Pourosato, sans y reconnaître les Philistins; plus tard, dans son Dictionnaire égyptien et dans sa Grammaire égyptienne, il transcrivit le même nom Polosté ou Pholosté, mais contrairement à ce qu'affirmait Brugsch en 1858 et tous les auteurs postérieurs, Champollion n'a nulle part écrit que ces Pholosté étaient les Philistins de la Bible. [When Champollion visited Medinet Habu in June 1829, he experienced these scenes, reading the name of Pourosato, without recognizing the Philistines; Later, in his Dictionnaire égyptien and its Grammaire égyptienne, he transcribed the same name Polosté or Pholosté, but contrary to the assertion by Brugsch in 1858 and subsequent authors, Champollion has nowhere written that these Pholosté were the Philistines of the Bible.]"

- ↑ Drews 1995, 55쪽: "A slight shift occurred in 1872, when F. Chabas published the first translation of all the texts relating to the wars of Merneptah and Ramesses III. Chabas found it strange that the Peleset shown in the reliefs were armed and garbed in the same manner as "European" peoples such as the Sicilians and Sardinians, and he therefore argued that these Peleset were not from Philistia after all, but were Aegean Pelasgians. It was this unfortunate suggestion that triggered Maspero's wholesale revision of the entire episode. In his 1873 review of Chabas's book, Maspero agreed that the Peleset of Medinet Habu were accoutred more like Europeans than Semites and also agreed that they were Aegean Pelasgians. But he proposed that it must have been at this very time — in the reign of Ramesses III — that these Pelasgians became Philistines."

- ↑ Yasur-Landau 2010, 180쪽: "It seems, then, that the etymological evidence for the origin of the Philistines and other Sea Peoples can be defined as unfocused and ambiguous at best."

- ↑ Killebrew, Ann E. (2013), “The Philistines and Other "Sea Peoples" in Text and Archaeology”, 《Society of Biblical Literature Archaeology and biblical studies》 (Society of Biblical Lit) 15, 2쪽, ISBN 978-1-58983-721-8. Quote: "First coined in 1881 by the French Egyptologist G. Maspero (1896), the somewhat misleading term "Sea Peoples" encompasses the ethnonyms Lukka, Sherden, Shekelesh, Teresh, Eqwesh, Denyen, Sikil / Tjekker, Weshesh, and Peleset (Philistines). [Footnote: The modern term "Sea Peoples" refers to peoples that appear in several New Kingdom Egyptian texts as originating from "islands" (tables 1-2; Adams and Cohen, this volume; see, e.g., Drews 1993, 57 for a summary). The use of quotation marks in association with the term "Sea Peoples" in our title is intended to draw attention to the problematic nature of this commonly used term. It is noteworthy that the designation "of the sea" appears only in relation to the Sherden, Shekelesh, and Eqwesh. Subsequently, this term was applied somewhat indiscriminately to several additional ethnonyms, including the Philistines, who are portrayed in their earliest appearance as invaders from the north during the reigns of Merenptah and Ramesses Ill (see, e.g., Sandars 1978; Redford 1992, 243, n. 14; for a recent review of the primary and secondary literature, see Woudhuizen 2006). Hencefore the term Sea Peoples will appear without quotation marks.]"

- ↑ Drews 1995, 48쪽: "The thesis that a great "migration of the Sea Peoples" occurred ca. 1200 B.C. is supposedly based on Egyptian inscriptions, one from the reign of Merneptah and another from the reign of Ramesses III. Yet in the inscriptions themselves, such a migration nowhere appears. After reviewing what the Egyptian texts have to say about 'the sea peoples', one Egyptologist (Wolfgang Helck) recently remarked that although some things are unclear, "eins ist aber sicher: Nach den agyptischen Texten haben wir es nicht mit einer 'Volkerwanderung' zu tun." Thus the migration hypothesis is based not on the inscriptions themselves but on their interpretation."

- ↑ Redford 1992, 289쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 Killebrew 2005, 202쪽.

- ↑ Ehrlich 1996, 9쪽.

- ↑ 가 나 “Philistines | Follow The Rabbi”. followtherabbi.com. 2014년 7월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 9월 25일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 Killebrew 2005, 204–205쪽.

- ↑ Ehrlich 1996, 7–8쪽.

- ↑ Ehrlich 1996, 8 (Footnote #42)쪽.

- ↑ “Philistine | Definition, People, Homeland, & Facts | Britannica”. 2024년 8월 27일.

- ↑ Killebrew 2005, 230쪽.

- ↑ Maeir 2005, 528–536쪽.

- ↑ Levy 1998, Chapter 20: Lawrence E. Stager, "The Impact of the Sea Peoples in Canaan (1185–1050 BCE)", p. 344.

- ↑ Stager, Lawrence. “When Canaanites and Philistines Ruled Ashkelon”. Biblical Archaeological Review. 2011년 5월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 4월 4일에 확인함.

- ↑ Schloen, David (2007년 7월 30일). “Recent Discoveries at Ashkelon”. 시카고 대학교 동양 연구소. 2009년 4월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 4월 4일에 확인함.

- ↑ Ehrlich 1996, 10쪽: "The difficulty of associating pots with peoples or ethnic groups has often been commented on. Nonetheless, the association of the Philistines with the Iron Age I bichrome pottery bearing their name is most often taken for granted. Although scholars have backed off from postulating that every site with bichrome pottery was under Philistine control, the ethnic association remains... A cautionary note has, however, been sounded in particular by Brug, Bunimovitz, H. Weippert, and Noort, among others. In essence, their theories rest on the fact that even among sites in the Philistine heartland, the supposed Philistine pottery does not represent the major portion of the finds... While not denying Cypriote and/or Aegean/ Mycenean influence in the material cultural traditions of coastal Canaan in the early Iron Age, in addition to that of Egyptian and local Canaanite traditions, the above named "minimalist" scholars emphasize the continuities between the ages and not the differences. As H. Weippert has stated, "Könige kommen, Könige gehen, aber die Kochtöpfe bleiben." In regard to the bichrome pottery, she follows Galling and speculates that it was produced by a family or families of Cypriote potters who followed their markets and immigrated into Canaan once the preexisting trade connections had been severed. The find at Tell Qasile of both bichrome and Canaanite types originating in the same pottery workshop would appear to indicate that the ethnic identification of the potters is at best an open question. At any rate, it cannot be facilely assumed that all bichrome ware was produced by "ethnic" Philistines. Thus Bunimovitz's suggestion to refer to "Philistia pottery" rather than to "Philistine" must be given serious consideration... What holds true for the pottery of Philistia also holds true for other aspects of the regional material culture. Whereas Aegean cultural influence cannot be denied, the continuity with the Late Bronze traditions in Philistia has increasingly come to attention. A number of Iron Age I features which were thought to be imported by the Philistines have been shown to have Late Bronze Age antecedents. It would hence appear that the Philistines of foreign (or "Philistine") origin were the minority in Philistia."

- ↑ Gloria London (2003). 〈Ethnicity and Material Culture〉. Suzanne Richard. 《Near Eastern Archaeology: A Reader》. Eisenbrauns. 146쪽. ISBN 978-1-57506-083-5.

- ↑ 가 나 Fantalkin & Yasur-Landau 2008, Yuval Gadot, "Continuity and Change in the Late Bronze to Iron Age Transition in Israel's Coastal Plain: A Long-Term Perspective", pp. 63–64: "Based on material culture studies, we know that the Philistines initially immigrated only to the southern Coastal Plain".

- ↑ Grabbe 2008, 213쪽.

- ↑ Killebrew 2005, 234쪽: "During the Iron II (tenth-seventh centuries B.C.E. ), the Philistines completed the process of acculturation with the surrounding indigenous culture (Stone 1995). By the end of the Iron II, the Philistines had lost much of their distinctiveness as expressed in their material culture (see Gitin 1998; 2003; 2004 and bibliography there). My suggested chronological framework for Philistine acculturation spans the tenth to seventh centuries B.C.E. (Tel Miqne-Ekron Strata IV-I; Ashdod Strata X-VI).".

- ↑ Kieser, D. 《CHAPTER 1: The Dawn of the Bronze Age – The Aegean in the 3rd Millennium》 (PDF). 《Unisa International Repository》.

- ↑ Shelmerdine, Cynthia W. (2010). 《The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age》 2판. Cambridge University Press. 209–229쪽. ISBN 978-1-139-00189-2.

- ↑ Marcus, Ezra S.; Porath, Yosef; Paley, Samuel M. (2008). 《THE EARLY MIDDLE BRONZE AGE IIa PHASES AT TEL IFSHAR AND THEIR EXTERNAL RELATIONS》. 《Ägypten und Levante / Egypt and the Levant》 18. 221–244쪽. doi:10.1553/AEundL18s221. JSTOR 23788614.

- ↑ "텔 카브리에서 미노아 벽화 잔해 발견"; "가나안 궁전 발굴에서 미노아 양식 회화 잔해 발견", 사이언스데일리, 2009년 12월 7일

- ↑ “Ancient philistine cemetery in Israel could solve one of the Bible's biggest mysteries”. 《www.msn.com》.

- ↑ 필립 보스트롬, '고고학자들, 이스라엘에서 최초의 블레셋인 묘지 발견', 하아레츠 2016년 7월 10일. [2]: "고대 아슈켈론의 2700-3000년 전 묘지는 블레셋인들이 에게해에서 왔으며, 통념과는 달리 평화로운 민족이었음을 증명한다."

- ↑ Dwyer, Colin (2016년 7월 10일). “Long Buried By Bad Reputation, Philistines Get New Life With Archaeological Find”. 《NPR.org》.

- ↑ 《Ancient DNA reveals the roots of the Biblical Philistines》. 《Nature》 571. 2019년 7월 4일. 149쪽. doi:10.1038/d41586-019-02081-x. S2CID 195847736.

- ↑ “Know thine enemy: DNA study solves ancient riddle of origins of the Philistines”. 《타임스 오브 이스라엘》.

- ↑ “Ancient DNA may reveal origin of the Philistines”. 《내셔널 지오그래픽 협회》. 2019년 7월 3일. 2019년 7월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ 가 나 Yasur-Landau 2010, 342쪽: "12세기에 블레셋에 도달한 에게해 이주민의 수는 확정할 수 없지만, 이주 규모에 대해서는 어느 정도 말할 수 있다 (8장). 거주 지역 계산에 따르면, 이주민 도착 후 12세기에 블레셋 인구는 약 25,000명이었고 (11세기에는 30,000명으로 정점에 달했다). 현지 가나안 물질 문화와 지명의 지속은 인구의 상당 부분이 현지인이었음을 나타낸다. 이주민의 수는 기껏해야 인구의 절반이었고, 아마도 훨씬 적었을 것이다. 심지어 이주민 인구도 최소 2세대 이상에 걸쳐 축적되었을 가능성이 높으며, 이는 지속적인 이주 과정에 대한 최소 추정 시간이다."

- ↑ Philippe Bohstrom, 'Archaeologists find first-ever Philistine cemetery in Israel,' 하아레츠 2016년 7월 10일.

- ↑ 가 나 Tenney, Merrill (2010), 《The Zondervan Encyclopedia of the Bible》 4, Zondervan, ISBN 978-0-310-87699-1,

Little is known of the Philistine language or script. There is never any indication in the Bible of a language problem between the Israelites and Philistines. The Philistines must have adopted the indigenous Semitic language soon after arriving in Canaan, or they might have already known a Semitic language before they came. Their names are usually Semitic (e.g., Ahimelek, Mitinti, Hanun, and the god Dagon). But two Philistine names may have come from the Asianic area: Achish has been compared with Anchises, and Goliath with Alyattes. A few Hebrew words may be Philistine loanwords. The word for helmet (koba H3916 or qoba H7746) is a foreign word often attributed to the Philistines. The term for "lords," already mentioned (seren), can possibly be connected with tyrannos ("tyrant"), a pre-Greek or Asianic word. Some have connected three seals discovered in the excavations at Ashdod with the Philistines. The signs resemble the Cypro-Minoan script. Three inscribed clay tablets from Deir Alla (SUCCOTH) also have been attributed to the Philistines. These signs resemble the Cypro-Mycenaean script. Both the seals and clay tablets are still imperfectly understood.

- ↑ 가 나 Rabin 1963, 113–139쪽.

- ↑ Harrison, Timothy P. (December 2009). 《NEO-HITTITES IN THE "LAND OF PALISTIN": Renewed Investigations at Tell Taʿyinat on the Plain of Antioch》. 《Near Eastern Archaeology》 72. 174–189쪽. doi:10.1086/NEA25754026. S2CID 166706357.

- ↑ Weeden, Mark (December 2013). 《After the Hittites: the kingdoms of Karkamish and Palistin in northern Syria》 (PDF). 《Bulletin of the Institute of Classical Studies》 56. 1–20쪽. doi:10.1111/j.2041-5370.2013.00055.x.

- ↑ Emanuel, Jeffrey P. (2015). 《King Taita and his 'Palistin': philistine state or neo-hittite kingdom?》. 《Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente 13, 2015》. 2023년 8월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 3일에 확인함.

- ↑ Gitin, Seymour, and Mordechai Cogan. "A New Type of Dedicatory Inscription from Ekron." Israel Exploration Journal, vol. 49, no. 3/4, Israel Exploration Society, 1999, pp. 193–202, http://www.jstor.org/stable/27926893.

- ↑ Bromiley, Geoffrey W., 편집. (2002). 〈Baal-Zebub〉. 《The International Standard Bible Encyclopedia》 1 Revis (381)판. 그랜드래피즈, 미시간: 에르드만스. ISBN 978-0-8028-3785-1.

It is not as probable that b'l-zbl, which can mean "lord of the (heavenly) dwelling" in Ugaritic, was changed to b'l zbb to make the divine name an opprobrius epithet. The reading Beelzebul in Mt. 10:25 would then reflect the right form of the name, a wordplay on "master of the house" (Gk oikodespótēs).

- ↑ Freedman, David Noel, 편집. (1996). 〈Beelzebul〉. 《The Anchor Yale Bible Dictionary》 1 639판. 뉴욕: Doubleday. ISBN 978-0-300-14081-1.

An alternative suggested by many is to connect zĕbûl with a noun meaning "(exalted) abode".

- ↑ Millard, Alan R.; Marshall, I. Howard; Packer, J.I.; Wiseman, Donald, 편집. (1996). 〈Baal-Zebub, Beelzebul〉. 《New Bible dictionary》 3 (108)판. 레스터, 잉글랜드; 다우너스 그로브, 일리노이: InterVarsity Press. ISBN 978-0-8308-1439-8.

In contemporary Semitic speech it may have been understood as 'the master of the house'; if so, this phrase could be used in a double sense in Mt. 10:25b.

- ↑ 가 나 Emanuel, J. P. (2011). Digging for Dagon: A Reassessment of the Archaeological Evidence for a Cult of Philistine Dagon in Iron I Ashdod. In Society of Biblical Literature Annual Meeting. San Francisco, CA.

- ↑ Pritchard, James (1969). 《Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament》. Princeton, N.J: Princeton University Press. 662쪽. ISBN 978-0-691-03503-1. OCLC 382005.

- ↑ Ritenbaugh, Richard T. (2006년 11월). “Who Were the Philistines?”. 샬럿, 노스캐롤라이나: Church of the Great God. 2011년 12월 22일에 확인함.[더 나은 출처 필요]

- ↑ Dothan, Trude (1982년 7월–8월). “What We Know About the Philistines”. Biblical Archaeology Society Library. 2021년 10월 22일에 확인함.

- ↑ Gitin, Seymour (2005년 11월–12월). “Excavating Ekron: Major Philistine City Survived by Absorbing Other Cultures”. Biblical Archaeology Society Library. 2021년 10월 22일에 확인함.

출처

[편집]- Bonfante, G. (1946). 《Who were the Philistines?》. 《아메리칸 고고학 저널》 50. 251–62쪽. doi:10.2307/499052. JSTOR 499052. S2CID 191379950.

- Dothan, Trude Krakauer (1982). 《The Philistines and Their Material Culture》. 뉴헤이븐, CT: 예일 대학교 출판부. ISBN 0-300-02258-1.

- Dothan, Trude Krakauer; Dothan, Moshe (1992). 《People of the Sea: The Search for the Philistines》. 뉴욕: 매크밀런 출판사. ISBN 0-02-532261-3.

- Dothan, Trude Krakauer; Gitin, Seymour; Mazar, Amihai; Stern, Ephraim (1998). 《Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BC》. 예루살렘, IL: 이스라엘 탐사 학회. ISBN 965-221-036-6.

- Drews, Robert (1995), 〈Four: Migrations〉, 《The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Ca. 1200 B.C.》, 프린스턴 대학교 출판부, 48–72쪽, ISBN 978-0-69102591-9

- Drews, Robert (1998), “Canaanites and Philistines”, 《Journal for the Study of the Old Testament》 23 (81): 39–61, doi:10.1177/030908929802308104, S2CID 144074940

- Ehrlich, Carl S. (1996). 《The Philistines in Transition: A History from ca. 1000-730 BC》. 레이던, NL: E.J. Brill. ISBN 90-04-10426-7.

- Fahlbusch, Erwin; Bromiley, Geoffrey William (2005). 《The Encyclopedia of Christianity, Volume 4: P–Sh》. 그랜드래피즈, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 0-8028-2416-1.

- Fantalkin, Alexander; Yasur-Landau, Assaf (2008). 《Bene Israel: Studies in the Archaeology of Israel and the Levant During the Bronze and Iron Ages Offered in Honour of Israel Finkelstein》. 레이던, NL: 브릴. ISBN 978-90-04-15282-3.

- Finkelstein, Israel (2002년 12월). 《The Philistines in the Bible: A Late-Monarchic Perspective》. 《구약성서 연구 저널》 27. 131–67쪽. doi:10.1177/030908920202700201. S2CID 170636773.

- Grabbe, Lester L. (2008). 《Israel in Transition: From Late Bronze II to Iron IIa (c. 1250–850 B.C.E.)》. I. The Archaeology. 뉴욕과 런던: T & T Clark International. ISBN 978-0-567-02726-9.

- Herzog, Chaim; Gichon, Mordechai (2006). 《Battles of the Bible》. 반즐리, 사우스 요크셔: 그린힐 북스. ISBN 1-85367-681-0.

- Hitchcock, Louise (2011), “All the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites': A Current Assessment of the Evidence for the Minoan Connection with the Philistines”, 《Proceedings of the 11th International Congress of Cretan Studies, 21–27 October 2011》, 20쪽

- Jastrow, Marcus (2005). 《A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature》. 피바디, MA: 헨드릭슨 출판사. ISBN 1-56563-860-3.

- Jones, A. (1972). 《The Philistines and the Hearth: Their Journey to the Levant》. 《Journal of Near Eastern Studies》 31. 343–350쪽. doi:10.1086/372205. S2CID 161766215.

- Killebrew, Ann E. (2005). 《Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Canaanites, Philistines, and Early Israel, 1300-1100 B.C.E.》. 애틀랜타, 조지아: 성경 문헌 학회. ISBN 1-58983-097-0.

- Levy, Thomas E. (1998). 《The Archaeology of Society in the Holy Land》. 뉴욕: Continuum International Publishing Group. ISBN 0-8264-6996-5.

- Macalister, R. A. Stewart (1911), “The Philistines: Their History and Civilization”, 《슈비치 성경 고고학 강의》 (옥스퍼드 대학교 출판부)

- Maeir, A. M. (2005). 〈Philister-Keramik〉. Frantz-Szabo, Gabriella; Hellwag, Ursula. 《Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 14》. 베를린: 발터 드 그루이터. 528–536쪽.

- Maeir, Aren M. (2022). 〈Philistines and Israelites/Judahites〉. Keimer, Kyle H.; Pierce, George A. 《The Ancient Israelite World》. 테일러 & 프랜시스. 549–64쪽. ISBN 978-1-000-77324-8.

- Masalha, Nur (2018년 8월 15일). 《Palestine: A Four Thousand Year History》. Zed Books, Limited. ISBN 978-1-78699-273-4.

- Mathews, K. A. (2005). 《Genesis 11:27-50:26》. B&H Publishing Group. 41–쪽. ISBN 978-0-8054-0141-7.

- Meyers, Eric M. (1997). 《The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East: Volume 4》. 옥스퍼드, 영국: 옥스퍼드 대학교 출판부. ISBN 0-19-506512-3.

- Millek, Jesse (2017). 〈Sea Peoples, Philistines, and the Destruction of Cities: A Critical Examination of Destruction Layers 'Caused' by the 'Sea Peoples.'〉. Fischer, Peter M.; Bürge, Teresa. 《"Sea Peoples" Up-to-Date: New Research on the Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th–11th centuries BCE》. CCEM 35 1판. 빈: 오스트리아 과학 아카데미 출판부. 113–140쪽. ISBN 978-3-7001-7963-4. JSTOR j.ctt1v2xvsn.

- Millek, Jesse (2021). 〈Just What did They Destroy? The Sea Peoples and the End of the Late Bronze Age〉. Kamlah, J.; Lichtenberger, A. 《The Mediterranean Sea and the Southern Levant: Archaeological and Historical Perspectives from the Bronze Age to Medieval Times》. 비스바덴: 하라서비츠 베르락. 59–98쪽. ISBN 978-3-447-11742-5.

- Naʼaman, Nadav (2005). 《Ancient Israel and Its Neighbors: Interaction and Counteraction》. 아이젠브라운스. 145–쪽. ISBN 978-1-57506-108-5.

- Oren, Eliezer D. (2000). 《The Sea Peoples and Their World: A Reassessment (University Museum Monograph 108)》. 필라델피아, 펜실베이니아: 펜실베이니아 대학교 박물관. ISBN 0-924171-80-4.

- Rabin, Chaim (1963). 《Hittite Words in Hebrew》. 《Orientalia》 32. 113–139쪽.

- Redford, Donald Bruce (1992). 《Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times》. 프린스턴, 뉴저지: 프린스턴 대학교 출판부. ISBN 0-691-03606-3.

- Sherratt, Susan (1998), Seymour Gitin; Amichai Mazar; Ephraim Stern, 편집., “"Sea Peoples" and the economic structure of the late second millennium in the eastern Mediterranean”, 《Mediterranean Peoples in Transition: Essays in Honor of Trude Dothan》 (이스라엘 탐사 학회), 292–313쪽

- Silberman, Neil A. (1998), Seymour Gitin; Amichai Mazar; Ephraim Stern, 편집., “The Sea Peoples, the Victorians, and Us”, 《Mediterranean Peoples in Transition: Essays in Honor of Trude Dothan》 (이스라엘 탐사 학회), 268–275쪽

- Ussishkin, David (2008). 〈The Date of the Philistine Settlement in the Coastal Plain: The View from Megiddo and Latish〉. Grabbe, Lester L. 《Israel in Transition: From late Bronze II to Iron IIa (c.1250-850 B.C.E.). Volume I. The Archaeology》. 뉴욕: T & T Clark International. 203–216쪽. ISBN 978-0-567-02726-9.

- Vandersleyen, Claude (1985). 〈Le dossier egyptien des Philistins〉. Edward Lipiński. 《The Land of Israel: Cross-roads of Civilizations: Proceedings of the Conference Held in Brussels from the 3rd to the 5th of December 1984 to Mark the Twenty-fifth Anniversary of the Institute of Archaeology Queen Elisabeth of Belgium at the Hebrew University of Jerusalem: in Memory of Prof. Y. Yadin and Prof. Ch. Perelman》. 피터스 퍼블리셔스. 39–54쪽. ISBN 978-90-6831-031-3.

- Vandersleyen, Claude (2003). 《Keftiu: A Cautionary Note》. 《옥스퍼드 고고학 저널》 22. 209–212쪽. doi:10.1111/1468-0092.t01-1-00005.

- Yasur-Landau, Assaf (2010). 《The Philistines and Aegean Migration at the End of the Late Bronze Age》. 케임브리지, 영국: 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0-521-19162-3.

외부 링크

[편집]

| 블레셋인 관련 도서관 자료 |

- 코린 마만 블레셋 문화 박물관

- 내셔널 지오그래픽 기사

- 블레셋인 또는 블레셋 지역에 대한 성경적 언급 목록

- 텔 에스 사피/갓 고고학 프로젝트 웹사이트

- 텔 에스 사피/갓 고고학 프로젝트 블로그

- 펜실베이니아 주립 대학교 - 바다 민족과 블레셋인 (링크 깨짐)

- 니얼 비얼링, 골리앗에게 정당한 대우: 블레셋인에 대한 새로운 고고학적 지식 (1992) 보관됨 2018-04-05 - 웨이백 머신

〈Philistines〉. 《가톨릭 백과사전》. 1913.

〈Philistines〉. 《가톨릭 백과사전》. 1913.- 틀:브리태니커 백과사전 제11판 인용

- 온라인 유대 연구 센터: 람세스 3세와 블레셋인, 기원전 1175년

- 성경 고고학 리뷰 - 야브네에서 백 개 이상의 블레셋 숭배대 발견

- 니얼 비얼링. 골리앗에게 정당한 대우. 블레셋인에 대한 새로운 고고학적 지식 보관됨 2018-04-05 - 웨이백 머신

- 아슈켈론 발굴