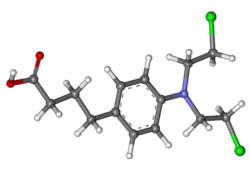

클로람부실

| |

| |

| 체계적 명칭 (IUPAC 명명법) | |

|---|---|

| 4-[bis(2-chlorethyl)amino]benzenebutanoic acid | |

| 식별 정보 | |

| CAS 등록번호 | 305-03-3 |

| ATC 코드 | L01AA02 |

| PubChem | 2708 |

| 드러그뱅크 | DB00291 |

| ChemSpider | 2607 |

| 화학적 성질 | |

| 화학식 | C14H19Cl2NO2 |

| 분자량 | ? |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| 약동학 정보 | |

| 생체적합성 | ? |

| 동등생물의약품 | ? |

| 약물 대사 | 간 |

| 생물학적 반감기 | 1.5 hours |

| 배출 | N/A |

| 처방 주의사항 | |

| 임부투여안전성 | ? |

| 법적 상태 |

|

| 투여 방법 | 경구 |

클로람부실(Chlorambucil)은 류케란 등의 상품명으로 판매되는 화학요법 약물로 만성 림프구성 백혈병(CLL), 호지킨 림프종, 비호지킨 림프종 치료에 사용된다.[1] CLL의 경우 선호되는 치료법이다.[2] 경구 복용한다.[2]

흔한 부작용으로는 골수 억제가 있다.[2] 다른 심각한 부작용으로는 장기적으로 다른 암 발생 위험 증가, 불임, 알레르기 반응이 있다.[2] 임신 중에 사용하면 아기에게 해를 끼치는 경우가 많다.[2] 클로람부실은 알킬화제 계열의 약물이다.[2] DNA와 RNA의 생성을 차단하여 작용한다.[2]

클로람부실은 1957년에 미국에서 의료용으로 승인되었다.[2] 세계보건기구 필수 의약품 목록에 등재되어 있다.[3][4] 원래 질소 머스터드에서 만들어졌다.[2]

의료용도

[편집]클로람부실은 대부분의 환자에게 잘 견디기 때문에 주로 만성 림프구성 백혈병에 사용되지만, 젊은 환자의 1차 치료에서는 플루다라빈으로 상당 부분 대체되었다.[5] 일부 유형의 비호지킨 림프종, 발덴스트롬 거대글로불린혈증, 진성적혈구증가증, 영양막 종양, 난소암 치료에 사용할 수 있다. 또한 신증후군과 같은 다양한 자가면역 및 염증성 질환에 대한 면역억제제로도 사용되었다.

부작용

[편집]가장 흔하게 발생하는 부작용은 골수 억제이다(빈혈, 호중구 감소증, 혈소판 감소증). 약물을 중단하면 일반적으로 가역적이다. 많은 알킬화제와 마찬가지로 클로람부실은 다른 형태의 암 발병과 관련이 있다.

덜 흔하게 발생하는 부작용은 다음과 같다.

약리학

[편집]작용 기전

[편집]클로람부실은 세포 내 DNA 복제를 방해하고 DNA를 손상시켜 항암 효과를 나타낸다. DNA 손상은 세포 주기 정지를 유도하고 세포질 p53의 축적 및 후속적으로 세포사멸 촉진제인 Bcl-2 관련 X 단백질의 활성화를 통해 세포사멸을 유도한다.[6][7][8]

클로람부실은 세포 주기의 모든 단계에서 DNA를 알킬화하고 가교 결합하여 이중 나선 DNA와의 공유 결합 부가물 생성의 세 가지 다른 방법을 통해 DNA 손상을 유도한다.[9][10][11]

- DNA 염기에 알킬기가 부착되어 DNA 합성 및 전사를 방해하며, 손상된 DNA는 복구 효소에 의해 절편화된다.

- DNA 가교 결합 형성을 통한 DNA 손상으로 인해 합성 또는 전사를 위한 DNA 분리가 방해된다.

- 뉴클레오타이드의 잘못된 쌍 형성을 유도하여 돌연변이가 발생한다.

클로람부실이 종양 세포를 죽이는 정확한 메커니즘은 아직 완전히 밝혀지지 않았다.

생체 이용률 한계

[편집]최근 연구에 따르면 클로람부실은 인간 글루타티온 전이효소 파이(GST P1-1)에 의해 해독되는 것으로 나타났으며, 이 효소는 종양 조직에서 과발현되는 경우가 많다.[12]

이는 클로람부실이 친전자체로서 글루타티온과의 결합에 의해 반응성이 떨어져 세포에 덜 독성으로 작용하기 때문에 중요하다.

위 그림은 클로람부실이 hGSTA 1-1에 의해 촉매되어 글루타티온과 반응하여 클로람부실의 모노글루타티오닐 유도체가 형성되는 것을 보여준다.

화학

[편집]클로람부실은 약간의 냄새가 나는 백색에서 연한 베이지색의 결정성 또는 입자성 분말이다. 분해 온도로 가열하면 매우 유독한 염화수소와 질소 산화물 연기가 발생한다.[11]

역사

[편집]질소 머스터드는 제1차 세계 대전 중 황 머스터드 가스에 노출된 군인들이 백혈구 수가 감소하는 것이 관찰된 후 황 머스터드 가스를 유도체화하여 개발되었다.[13] 황 머스터드 가스는 인간에게 사용하기에는 너무 독성이 강했기 때문에, 길먼은 전자가 풍부한 그룹에 대해 매우 화학적으로 반응성이 높은 물질의 친전자성을 감소시킴으로써 독성이 덜한 약물을 얻을 수 있다고 가설을 세웠다. 이를 위해 그는 황을 질소로 교환하여 덜 친전자성을 갖는 유사체를 만들어 질소 머스터드를 개발했다.[14]

인간에게 허용 가능한 치료 지수를 갖는 질소 머스터드는 1946년에 처음으로 임상에 도입되었다.[15] 오늘날에도 임상에서 사용되는 메클로레타민 하이드로클로라이드(머스틴 하이드로클로라이드)와 같은 지방족 머스터드가 먼저 개발되었다.

1950년대에는 클로람부실과 같은 방향족 머스터드가 지방족 질소 머스터드보다 독성이 덜한 알킬화제로 도입되었으며, 이는 덜 친전자성을 나타내고 DNA와 더 느리게 반응하는 것으로 입증되었다. 또한, 이들 약물은 경구 투여가 가능하며, 이는 상당한 이점이다.

클로람부실은 에버렛 등이 처음 합성했다.[6]

각주

[편집]- ↑ “Chlorambucil”. 《National Cancer Institute》. 2014년 9월 17일. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 19일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 “Chlorambucil”. The American Society of Health-System Pharmacists. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 8일에 확인함.

- ↑ World Health Organization (2019). 《World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019》. Geneva: World Health Organization. hdl:10665/325771. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

- ↑ World Health Organization (2021). 《World Health Organization model list of essential medicines: 22nd list (2021)》. Geneva: World Health Organization. hdl:10665/345533. WHO/MHP/HPS/EML/2021.02.

- ↑ Rai KR, Peterson BL, Appelbaum FR, Kolitz J, Elias L, Shepherd L 외 (December 2000). 《Fludarabine compared with chlorambucil as primary therapy for chronic lymphocytic leukemia》. 《The New England Journal of Medicine》 343. 1750–1757쪽. doi:10.1056/NEJM200012143432402. PMID 11114313.

- ↑ 가 나 “Leukeran (Chlorambucil) Drug Information: Description, User Reviews, Drug Side Effects, Interactions – Prescribing Information at RxList”. 《RxList》. 2015년 12월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 12월 21일에 확인함.

- ↑ “chlorambucil – CancerConnect News” (미국 영어). 《CancerConnect News》. 2015년 12월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 12월 21일에 확인함.

- ↑ “Leukeran (chlorambucil) Tablets” (PDF). 《GlaxoSmithKline》. 2015년 12월 22일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서 – emOnc.org - A Free Hematology/Oncology Reference 경유.

- ↑ “Chlorambucil”. 《Drug Bank》. 2017년 1월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Di Antonio M, McLuckie KI, Balasubramanian S (April 2014). 《Reprogramming the mechanism of action of chlorambucil by coupling to a G-quadruplex ligand》. 《Journal of the American Chemical Society》 136. 5860–5863쪽. doi:10.1021/ja5014344. PMC 4132976. PMID 24697838.

- ↑ 가 나 “Chlorambucil | C14H19Cl2NO2”. 《PubChem》. U.S. National Library of Medicine. 2015년 12월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 12월 21일에 확인함.

- ↑ Parker LJ, Ciccone S, Italiano LC, Primavera A, Oakley AJ, Morton CJ 외 (June 2008). 《The anti-cancer drug chlorambucil as a substrate for the human polymorphic enzyme glutathione transferase P1-1: kinetic properties and crystallographic characterisation of allelic variants》. 《Journal of Molecular Biology》 380. 131–144쪽. doi:10.1016/j.jmb.2008.04.066. hdl:2108/101037. PMID 18511072.

- ↑ Neidle S, Thurston DE (2006). “Chemical Approaches to the Discovery and Development of Cancer: Serendipity and Chemistry”. 《Medcape》. 2014년 6월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 11월 24일에 확인함.

- ↑ Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P (1990). 《Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics》. New York: Pergamon.

- ↑ Anslow WP, Karnofsky DA (May 1948). 《The intravenous, subcutaneous and cutaneous toxicity of bis (beta-chloroethyl) sulfide (mustard gas) and of various derivatives》. 《The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics》 93. 1–9쪽. PMID 18865181.