Россия при Временном правительстве

Россия при Временном правительстве — период в истории российского государства, когда высшим органом государственной власти являлось Временное правительство России, образовавшееся в результате победы Февральской революции в марте 1917 года. Этот исторический период продлился до Октябрьской революции 1917 года, в результате которой к власти пришла партия большевиков во главе с Владимиром Лениным[3].

1 (14) сентября 1917 года постановлением Временного правительства Россия была провозглашена республикой[4]. Предполагалось, что окончательное решение о государственном устройстве страны вынесет Учредительное собрание.

В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по новому стилю) 1917 года в результате вооружённого восстания в Петрограде Временное правительство было свергнуто.

История

[править | править код]Февральская революция

[править | править код]

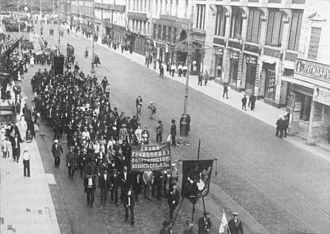

С января 1917 года Петроград пережил волну политических стачек: 9 января (бастовало 200 тыс. человек), 14 (27) февраля, 17 февраля (2 марта). Это было началом перехода от обычных заводских митингов к массовым уличным действиям и открытой политической борьбе.

23 февраля (8 марта) в Петрограде начались митинги и забастовки под лозунгами «Долой войну», «Долой самодержавие», «Хлеба!», вскоре перешедшие в массовые беспорядки; бастовало 90 тыс. человек. Стачки и политические выступления стали перерастать в общую политическую борьбу против власти российского монарха.

24—25 февраля началась всеобщая забастовка, которая охватила 240 тыс. рабочих. Петроград был объявлен на осадном положении, указом Николая II заседания Государственной думы были прекращены. В город введены войска, но солдаты стали отказываться стрелять в рабочих.

26 февраля (11 марта) 1917 года колонны демонстрантов двинулись к центру города. Произошло несколько столкновений с полицией, к вечеру полиция очистила центр города от демонстрантов.

27 февраля (12 марта) всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание, только с Петроградского артиллерийского склада рабочие взяли 40 тыс. винтовок и 30 тыс. револьверов. Утром 27 февраля восстала учебная команда запасного батальона Волынского полка в числе 600 человек. Начальник команды был убит. К Волынскому присоединились Литовский и Преображенский полки.

Всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание, начался массовый переход войск на сторону восставших и достиг 66 700 восставших солдат, которыми были заняты важнейшие пункты города, правительственные здания, арестованы министры. Утром 27 февраля восставших солдат насчитывалось 10 тысяч, днём — 26 тысяч, вечером — 66 тысяч, на следующий день — 127 тысяч, 1 марта — 170 тысяч, то есть весь гарнизон Петрограда. Дума встала перед выбором: либо примкнуть к восстанию и попытаться овладеть движением, либо погибнуть вместе с царизмом. Созданный Временный комитет Государственной думы под председательством октябриста М. В. Родзянко в ночь на 28 февраля объявил, что берёт на себя инициативу образования нового правительства.

Одновременно там же в Таврическом дворце был создан Петроградский совет под руководством Н. С. Чхеидзе и А. Ф. Керенского.

Передача власти Временному правительству

[править | править код]2 (15) марта император Николай II отрёкся от престола за себя и своего сына в пользу Михаила Александровича, но Михаил не рискнул принять власть, так как не располагал никакой реальной силой и, выпустив акт об отказе от восприятия верховной власти, передал всю власть Временному правительству до созыва Учредительного собрания, которое должно было решить вопрос о форме будущего правления в России, при этом возвращение монархии не исключалось[5]. Временный комитет Государственной Думы сформировал Временное правительство во главе с князем Львовым, которого позднее сменил социалист Керенский. Временное правительство объявило о выборах в Учредительное собрание.

Ещё раньше был избран Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 1 (14) марта — Петроградский совет издал Приказ № 1 («О демократизации армии»). Этим приказом Совет подчинил Петроградский гарнизон своему политическому руководству и лишил думский комитет возможности использовать армию в своих интересах. В стране установилось двоевластие.

В первые недели Февральской революции были ликвидированы комитеты по делам печати, полицейские и жандармские управления. Упразднённые должности и учреждения заменены комиссарами Временного правительства.

3 (16) марта новый министр юстиции Керенский встретился с членами Петроградского совета присяжных, которых он ознакомил с программой деятельности министерства на ближайшее время: пересмотр уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных законов. Было объявлено «еврейское равноправие по всей полноте», предоставление женщинам политических прав. В дальнейшем также учредили особую следственную комиссию для расследования и предания суду бывших должностных и частных лиц. По результатам работы комиссии, в частности, осуждён Сенатом и приговорён к пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, бывший военный министр, признанный виновным в неподготовленности русской армии к войне. Большинство фигурантов расследования освобождены за отсутствием в их деятельности состава преступления.

2 (15) марта 1917 года Керенский издал указ, предписывающий прокурорам страны освободить всех политических заключённых (и передать им поздравления от имени нового правительства).

6 (19) марта в России была объявлена амнистия политических заключённых. Однако своего освобождения требовали и осуждённые за чисто уголовные преступления (часть их была освобождена явочным порядком в Петрограде), и по стране прокатилась волна тюремных бунтов. В итоге, 17 (30) марта Временное правительство издало постановление «Об облегчении участи лиц, совершивших общеуголовные преступления». По нему приговорённые к незначительным срокам заключения освобождались немедленно, для приговорённых к каторге сроки сокращались наполовину, а смертная казнь заменялась 15 годами каторги. Из 104,7 тыс. заключённых на 1 марта 1917 года было освобождено более 88 тыс. человек, политических заключённых из них было лишь 5,7 тыс. человек. Результатом этого стал всплеск преступности, с которой милиция, спешно созданная взамен прежней профессиональной полиции, была справиться не в состоянии. Так, в Москве за весну 1917 года было зарегистрировано более 20 тыс. преступлений, а в 1916 году за тот же период — не более 3,7 тыс.[6]

25 марта Временным правительством издан закон о передаче хлеба в распоряжение государства (монополия на хлеб). Согласно ему «всё количество хлеба, продовольственного и кормового урожая прошлых лет, 1916 года и будущего урожая 1917 года, за вычетом запаса необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца, поступает со времени взятия хлеба на учёт, в распоряжение государства по твёрдым ценам и может быть отчуждено лишь при посредстве государственных продовольственных органов» (см. статью Продразвёрстка).

Апрельский кризис

[править | править код]18 апреля (1 мая) 1917 года Временное правительство направило союзникам России ноту, подписанную министром иностранных дел П. Н. Милюковым, в которой опровергались слухи о том, что Россия намеревается заключить сепаратный мир. В ноте говорилось о «всенародном стремлении довести мировую войну до решительного конца». Когда 20 апреля эта нота была опубликована, то к Мариинскому дворцу, где располагалось Временное правительство, пришли несколько воинских подразделений с плакатами «Долой Милюкова!», «Милюков в отставку».

20 и 21 апреля прошли демонстрации сторонников Временного правительства с лозунгами «Доверие Милюкову», «Да здравствует Временное правительство». В противовес им 21 апреля была устроена демонстрация вооружённых рабочих с лозунгами «Долой войну!», «Долой Временное правительство», «Вся власть Советам!». Эти демонстранты напали на сторонников правительства, были убитые и раненые.

29 апреля (12 мая) 1917 года ушёл в отставку военный министр А. И. Гучков, а 2 мая под давлением других членов Временного правительства ушёл в отставку и Милюков. Первый правительственный кризис Временного правительства завершился образованием 5 мая 1917 года коалиционного правительства с участием эсеров и меньшевиков, главой которого остался Г. Е. Львов.

События мая — июня 1917 года

[править | править код]

В мае 1917 года Украинская Центральная рада потребовала от Временного правительства предоставить Украине широкую автономию и создать украинские воинские части. Правительство утрачивало контроль над происходящим в регионах. Исполнительные комитеты местных советов самовольно вводили налоги, запрещали вывоз определённых товаров из своих местностей. 17 мая Кронштадтский совет рабочих и солдатских депутатов постановил заменить всех представителей Временного правительства в Кронштадте своими, а с остальной Россией сноситься через Петроградский совет.

В мае 1917 года Временное правительство организовало Министерство продовольствия, которое возглавил публицист А. В. Пешехонов, руководивший им с 5 (18) мая 1917 до 25 сентября (8 октября) 1917 года. Он стремился осуществить хлебную монополию. Но попытки учёта излишков не имели видимых результатов в связи с сопротивлением (иногда и с применением силы) населения.

В армии воинская дисциплина падала, целые части отказывались от выполнения приказов. Неугодные командиры смещались подчинёнными и изгонялись [см. статью Демократизация армии в России (1917)]. Начались братания с противником. Новый военный министр А. Ф. Керенский объезжал воинские части и призывал солдат к выполнению своего долга.

3 (16) июня 1917 года открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Вопреки предложениям большевиков потребовать передачи всей власти советам съезд принял резолюцию, поддерживающую Временное правительство и войну до победы.

7 (20) июня 1917 года Временное правительство решило выселить анархистов из самовольно занятой ими дачи бывшего царского министра Дурново на окраине Петрограда. На этой даче также помещались рабочий клуб и учреждения профсоюзов Выборгского района. В ответ на это 8 (21) июня 1917 года забастовали рабочие 29 заводов Петрограда. Центральный и Петроградский комитеты РСДРП(б), чтобы придать выступлению организованный характер, в тот же день назначили на 10 (23) июня 1917 года мирную демонстрацию рабочих и солдат. Однако Съезд советов 9 (22) июня 1917 года запретил эту демонстрацию.

14 (27) июня 1917 года Съезд советов принял решение о проведении 18 июня (1 июля) 1917 года демонстрации в поддержку Временного правительства. Однако на демонстрации, в которой участвовало около 500 тыс. чел., сторонники большевиков несли лозунги «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!». Под этими же лозунгами прошли демонстрации в Москве, Минске, Иваново-Вознесенске, Твери, Нижнем Новгороде, Харькове и других городах.

18 июня анархисты с дачи Дурново привели демонстрантов к тюрьме, в которой содержались несколько арестованных за антиправительственную деятельность. По их требованию семь арестованных были выпущены и отведены на дачу Дурново. В ответ на это утром 19 июня (2 июля) 1917 года дачу захватили правительственные войска и арестовали 60 человек. В числе арестованных был кронштадтский матрос Железняков, и в связи с этим кронштадтская «республика» потребовала от министра юстиции выпустить арестованных, угрожая двинуться на Петроград с оружием в руках.

С начала 1917 года на конец апреля было запланировано большое наступление российской армии. Однако разложение войск сделало невозможным проведение наступления в намеченные сроки. Оно было отложено на конец июня. После совещания с командующими фронтами Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев 30 марта (12 апреля) 1917 года подписал директиву № 2647 о подготовке наступления. 22 мая (4 июня) 1917 года по настоянию военного и морского министра Керенского, Временное правительство удалило с должности Верховного главнокомандующего генерала Алексеева, заменив его генералом Брусиловым. Наступление в общем направлении на Львов из районов Злочев и Бржезаны началось 16 (29) июня 1917 года. Первые два дня принесли наступающим некоторый тактический успех. Но затем наступление остановилось. Войска стали обсуждать приказы и митинговать, отказывались продолжать наступление. В итоге, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, наступление успеха не имело и 20 июня (3 июля) 1917 года было прекращено.

Июльские дни

[править | править код]

2 июля Временное правительство после переговоров с украинской Центральной радой приняла решение назначить в качестве высшего органа управления краевыми делами на Украине особый орган — секретариат, состав которого должен был быть определён правительством по соглашению с Центральной радой. Было также обещано комплектование отдельных воинских частей исключительно украинцами. С этим решением категорически не согласились члены Временного правительства от партии кадетов — А. И. Шингарёв, Д. И. Шаховской, А. А. Мануйлов и В. А. Степанов. Они ушли в отставку.

3 июля на улицах Петрограда появились вооружённые пулемётами автомобили. Забастовали рабочие ряда заводов. Вечером этого дня к Таврическому дворцу, где заседал Петроградский совет, подошёл 1-й пулемётный полк с плакатами «Долой министров-капиталистов!» и отряды вооружённых рабочих-красногвардейцев. Пятитысячная толпа солдат и рабочих пришла к особняку Кшесинской, где размещались Центральный и Петроградский комитеты РСДРП(б).

4 июля к Таврическому дворцу продолжали подходить вооружённые солдаты и рабочие. К ним присоединился крупный (до 10 тысяч бойцов) вооружённый отряд разагитированных большевиками и анархистами матросов, прибывших из Кронштадта. При этом не прекращались митинги перед особняком Кшесинской, с балкона которого большевистские ораторы произносили свои речи. В этот день перед демонстрантами выступал и В. И. Ленин, срочно прибывший утром 4 июля в Петроград из Финляндии, где он отдыхал[7].

Начались вооружённые столкновения с верными Временному правительству войсками. Одним из обстоятельств, переломивших настроение солдат, стало опубликованное 5 июля в газете «Живое слово» сообщение о финансировании большевиков немецкими властями.

В течение 6 (19) июля 1917 года особняк Кшесинской, дача Дурново и Петропавловская крепость были очищены от большевиков, солдат и кронштадтских матросов. Создана Особая следственная комиссия. К ответственности за антиправительственные действия привлечены В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, А. М. Коллонтай, М. Ю. Козловский, Ф. Ф. Раскольников, С. Г. Рошаль, Я. С. Ганецкий и другие большевики. Ленину, однако, удалось скрыться от ареста.

7 (20) июля ушёл в отставку глава Временного правительства Г. Е. Львов, так как он возражал против предлагаемого министрами-социалистами (эсерами и меньшевиками) немедленного провозглашения республики и социализации земли. Главой правительства стал А. Ф. Керенский.

В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики. 12 (25) июля 1917 года Сейм направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии». В ответ на это 18 (31) июля 1917 года Временное правительство распустило Сейм и назначило его новые выборы.

6 (19) июля 1917 года австро-германские войска нанесли контрудар из района Злочев в направлении Тарнополя и прорвали фронт 11-й армии, что повлекло за собой отход 7-й и 8-й армий. Австро-германские войска, встречая незначительное сопротивление продвинулись вперёд и 15 (28) июля 1917 года русские войска остановились на линии Броды, Збараж, р.Збруч. Потери Юго-Западного фронта убитыми, ранеными и пленными составили 1968 офицеров и 56 361 солдата.

12 (25) июля 1917 года восстановлена смертная казнь на фронте. 19 июля (1 августа) 1917 года Керенский назначил нового Верховного главнокомандующего — им стал генерал Л. Г. Корнилов.

25 июля (7 августа) 1917 года сформировано новое коалиционное Временное правительство.

Московское государственное совещание

[править | править код]13—15 (28) августа 1917 года в Москве происходило так называемое Государственное совещание. В нём участвовали представители Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, представители Советов крестьянских депутатов и фронта, члены Государственной думы всех четырёх созывов, представители городских и земских самоуправлений, торгово-промышленных организаций, сельскохозяйственных обществ и организаций землевладельцев, университетов и других высших учебных организаций, профсоюзов, кооперативов и национальных организаций.

Редко в каком из докладов на совещании не говорилось о различных проявлениях кризиса, в котором оказалась Россия после событий июня-июля, особенно после провала наступления на фронте. Заметный резонанс вызвало выступление атамана Донского казачьего войска генерала А. М. Каледина. От имени всех казачьих войск он призвал к полному устранению политики из армии, объединению фронта и тыла на основе военных порядков, восстановлению власти командиров, ликвидации советов и комитетов. Доклад Верховного главнокомандующего Корнилова был насыщен фактами убийств офицеров, мародёрства и дезертирства, деморализации фронта. Он заявил, что правительство должно взять на себя «решимость и твёрдое непреклонное проведение намеченных мер» по «оздоровлению фронта и тыла» «во имя победы»[8].

Корниловское выступление

[править | править код]

После неудачной для русской армии Рижской операции, германские войска 21 августа (3 сентября) 1917 года заняли Ригу.

26 августа (8 сентября) 1917 года генерал Корнилов предпринял попытку взять на себя всю полноту власти для борьбы с «безответственными организациями». Роль Керенского в Корниловском выступлении остаётся двусмысленной: сторонники генерала Корнилова считают его действия полностью санкционированными председателем правительства Керенским, затем отказавшимся от своих слов. Правые во главе с генералом Корниловым планировали разогнать не только большевиков, но и вообще Советы. Керенскому навряд ли удалось бы сохранить власть в случае предполагаемой победы генерала Корнилова. По популярной легенде, генерал Корнилов пообещал «повесить на первом столбе Ленина, а на втором — Керенского»[9].

|

|

27 августа (9 сентября) 1917 года Керенский назвал действия генерала Корнилова мятежом, объявил о его снятии с должности и назначил Верховным главнокомандующим себя.

В своём ответном воззвании генерал Корнилов назвал выступление министра-председателя ложью, и заявил:

|

|

Генерал А. М. Крымов получил от Корнилова приказ направить свой 3-й кавалерийский корпус в Петроград.

Керенский разрешил выдачу оружия большевистской Красной гвардии для борьбы с корниловцами. ВЦИК сформировал Комитет народной борьбы с контрреволюцией, который мобилизовал на борьбу с корниловцами до 60 тыс. человек; навстречу наступающим солдатам были высланы большевистские агитаторы. Против Корнилова выступили также железнодорожники. 30 августа (12 сентября) 1917 года Временное правительство амнистировало большевиков. 3 (16) сентября 1917 года из «Крестов» выпустили Троцкого.

Корниловцы потерпели поражение, потому что распропагандированные большевиками части 3-го кавалерийского корпуса отказались продолжить движение на Петроград. Корнилов и его сподвижники были арестованы, а Крымов застрелился.

Провозглашение Российской республики

[править | править код]

Кадеты в знак солидарности с генералом Корниловым подали в отставку, вызвав очередной правительственный кризис. Итогом его стало учреждение 1 (14) сентября 1917 года Директории («Деловой кабинет») из пяти человек во главе с А. Ф. Керенским и объявление России республикой. В течение сентября 1917 года появляются также и другие новые органы власти: Демократическое совещание и Предпарламент. К 26 сентября (9 октября) 1917 года формируется третье коалиционное правительство.

Ухудшение обстановки на фронте и в тылу

[править | править код]В октябре 1917 года германским войскам удалось провести удачную десантную операцию и захватить Моонзундский архипелаг.

К ноябрю 1917 года становится очевидной неспособность Временного правительства справиться с нарастающей анархией. Армия воюющей страны стремительно разваливается; за 8 месяцев с февраля по октябрь 1917 года дезертировали до 1,5 млн человек. Политика продразвёрстки провалилась, нормы хлеба в Петрограде и Москве были уменьшены до 0,5 фунта на человека в сутки. Резко возросло забастовочное движение в городах и самозахваты помещичьих земель в деревнях.

Октябрьская революция

[править | править код]На фоне явного кризиса власти происходит «большевизация Советов», активно протекавшая в августе — октябре 1917 года. К началу ноября 1917 года большевики занимают до 90 % мест в Петроградском совете, до 60 % в Московском, большинство мест в 80 местных советах крупных промышленных городов. 17 (30) сентября 1917 года председателем Моссовета становится большевик В. П. Ногин, 25 сентября (8 октября) 1917 года председателем Петросовета становится Троцкий, который уже был председателем Петросовета в 1905 году. На сторону большевиков переходят солдатские комитеты, в первую очередь Северного и Западного фронтов, петроградский гарнизон и Центробалт. На II съезде депутатов Балтфлота принята резолюция о том, что флот «не подчиняется правительству», был избран большевистско-левоэсеровский ЦК Балтфлота.

На начало октября из 974 действовавших в стране советов рабочих и солдатских депутатов 600 высказывались за разгон Временного правительства, и уничтожение системы «двоевластия». В то же время добиться большевизации Советов крестьянских депутатов не удалось; из 455 таких Советов в 264 вообще не было большевистских фракций.

В октябре в Петроград конспиративно возвращается Ленин. Ещё с 15 сентября он начал активно склонять своих сторонников к началу подготовки восстания против Временного правительства.

24—26 октября (6—8 ноября) 1917 года вооружённые отряды под руководством Петроградского военно-революционного комитета захватывают власть в Петрограде и свергают Временное правительство (его члены, помимо А. Ф. Керенского, выехавшего за пределы Петрограда, были арестованы). Власть перешла к сформированному II Всероссийским съездом Советов революционному правительству — Совету народных комиссаров во главе с Лениным[2][10].

Последующие события

[править | править код]Победа восстания в Петрограде положила начало установлению советской власти в России. Однако при этом оставалась популярной и идея созыва Всероссийского учредительного собрания, защита которого наравне с остальными была лозунгом прошедшей революции. 12 (25) ноября 1917 года там, где это было возможно, начались выборы. Контроль над комиссией по их проведению большевикам удалось получить только 23 ноября (6 декабря), когда итоги голосования в большинстве округов были уже подведены. Хотя результаты и сильно отличались в зависимости от региона, но в целом становилось ясно, что Учредительное собрание будет скорее эсеровским по своему составу. Это ставило под угрозу курс на радикальные преобразования нового, но также считавшегося «временным» правительства — Совета народных комиссаров во главе с Лениным.

25 ноября (8 декабря) 1917 года в Петроград прибыл полк латышских стрелков, которому вместе с частями местного гарнизона и красногвардейцами было поручено обеспечить «революционный порядок» в городе[11][12]. Полк заступил на охрану стратегически важных объектов, в том числе и Таврического дворца, где планировалось открыть работу Учредительного собрания[13].

28 ноября (11 декабря) — к сроку, установленному свергнутым Временным правительством, прибывшие в Петроград депутаты попытались начать работу, однако вскоре под конвоем красногвардейцев доставлены в Смольный. На следующий день декретом Совнаркома были запрещены все «частные совещания» делегатов Учредительного собрания, а партия кадетов вообще объявлена вне закона.

С 5 (18) по 6 (19) января 1918 года прошло единственное заседание Учредительного собрания, на котором помимо закона «О земле», предусматривавшего отмену частной собственности на землю и её передачу в руки органов местного самоуправления, и обращения «К воюющим державам» о перемирии была провозглашена Российская демократическая федеративная республика.

Именем народов, государство Российское составляющих, Всероссийское Учредительное Собрание постановляет: Государство Российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в установленных федеральной конституцией пределах, суверенные.Постановление о государственном устройстве России[14]

Модель «областного устройства» предлагалась как замена унитарной самодержавной власти, в то же время допускалось и существование национальных автономий.

Ни один из актов не был выполнен по причине разгона Учредительного собрания большевиками. Оно также не успело рассмотреть проект Конституции, который разработало Временное правительство.

В январе 1918 года на III Всероссийском съезде Советов была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, провозглашавшая Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов под названием Советская Российская Республика.

8 июня 1918 года в Самаре эсерами при поддержке отрядов Чехословацкого корпуса была провозглашена власть Комитета членов Учредительного собрания. Главными задачами комитета объявлялись восстановление Российской демократической федеративной республики путём освобождения её территории от немцев и большевиков и возобновление работы Учредительного собрания. К августу непосредственная власть КОМУЧа распространилась на Самарскую, Уфимскую, части Саратовской, Симбирской и Казанской губерний, также её признавали оренбургские, уральские казаки и восставшие ижевско-воткинские рабочие. В ходе переговоров с представителями Временного Сибирского правительства, которое комитетом признавалось легитимным, была достигнута договорённость о проведении в Уфе Государственного совещания с участием максимально широкого представительства антибольшевистских сил. На нём в результате вынужденного и крайне неустойчивого компромисса было сформировано Временное Всероссийское правительство. Актом от 23 сентября 1918 года об образовании новой верховной власти признавалось государственное устройство на федеративных началах, однако республиканская форма правления не упоминалась.

Государственный строй

[править | править код]Государственная структура Российской республики при Временном правительстве состояла из временных органов государственной власти.

- Временное правительство являлось высшим органом исполнительной и законодательной власти. Возглавлялось министром-председателем и было призвано управлять страной до созыва Учредительного собрания. Министры-председатели — князь Георгий Львов (с 14 марта по 6 августа 1917 года н. ст.) и Александр Керенский (с 6 августа 1917 года). Временное Правительство утратило власть в результате Октябрьской революции 1917 года;

- Временный совет Российской Республики — временный парламент (Предпарламент), первоначально призванный быть законодательным органом до созыва Учредительного собрания, но позднее стал лишь совещательным органом при Временном правительстве. Председатель — Н. Д. Авксентьев. Был распущен Советом народных комиссаров.

- Юридическое совещание при Временном правительстве — консультационный орган, функционировавший при Временном правительстве с 8 марта по 25 октября 1917 года. Юридическое совещание рассматривало законопроекты.

Кроме того, Временным правительством образован ряд комиссий, в которых разрабатывались проекты будущего государственного устройства России, в том числе новых основных законов (конституции). Действовали и практически все учреждения Российской империи, в частности Правительствующий сенат, распущенный позднее большевиками по Декрету о суде № 1.

Государственные символы

[править | править код]Эмблема

[править | править код]

Эмблема была разработана группой специалистов, в которую входили известные геральдисты и художники Владислав Лукомский, Сергей Тройницкий, Георгий Нарбут и Иван Билибин. Считая, что новый государственный герб может утвердить только Учредительное собрание, они предложили использовать в качестве временного символа двуглавого орла без атрибутов императорской власти.

Эскиз эмблемы, выполненный художником И. Я. Билибиным, утвердили как образец для печати Временного правительства председатель правительства князь Г. Е. Львов и министр иностранных дел П. Н. Милюков. Опубликован рисунок был в «Собрании узаконений и распоряжений Правительства» от 15 (28) апреля 1917 года. Поскольку в своих основных чертах эмблема представляла собой двуглавого орла Российской империи, лишённого государственно-монархической атрибутики, в народе она получила уничижительное прозвище «ощипанная курица»[15][16].

Флаг

[править | править код]

25 апреля (8 мая) 1917 года под председательством Ф. Ф. Кокошкина состоялось заседание Юридического совещания при Временном правительстве для «обсуждения вопроса о дальнейшем употреблении знаков государственного герба и национального флага». В нём в качестве экспертов («сведущих лиц») приняли участие такие известные специалисты в области государственной символики, как В. К. Лукомский и С. Н. Тройницкий. По итогам прошедшего обсуждения в записи Юридического совещания было, в частности, отмечено следующее: «Что же касается вопроса о русском национальном флаге, то Совещание, не усматривая в нём никаких признаков монархических эмблем, полагало сохранить бело-сине-красный флаг и почитать его русским национальным флагом. Таковое своё заключение Юридическое Совещание постановило представить на усмотрение Временного Правительства»[17][18].

На прошедшем 6 (19) мая 1917 года заседании Временного правительства вопрос о государственном гербе и национальном флаге отложили до «разрешения Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть фактическим государственным символом России до Октябрьской революции 1917 года (де-юре — до принятия 8 апреля 1918 года[19] декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об установлении флага РСФСР), а в период гражданской войны бело-сине-красный флаг представлял собой символ Российского государства и Белого движения в противовес красному флагу Советской России.

Государственный гимн

[править | править код]Рабочая Марсельеза

[править | править код]

«Рабочая Марсельеза» (известна также под названиями «Новая песня» и «Отречёмся от старого мира») использовалась в качестве гимна в первые месяцы после Февральской революции.

«Марсельеза» была утверждена Временным правительством в качестве государственного гимна 6 марта 1917 года (по старому стилю)[20] — через четыре дня после отречения от престола императора Николая II. Первое время она исполнялась под оригинальную французскую мелодию, но затем композитор А. К. Глазунов видоизменил музыку так, чтобы она лучше соответствовала русским словам.

В Петрограде местный Совет рабочих и солдатских депутатов 4 апреля 1917 года вместо «Марсельезы» провозгласил гимном «Интернационал», но тогда это решение не встретило поддержки. Временное правительство лишь заявило, что окончательное решение о гимне должно в будущем принять Учредительное собрание.

Гимн свободной России

[править | править код]

Гречанинов писал в книге «Моя жизнь», изданной в Нью-Йорке в 1954 году:

Весть о февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом. … Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова? Первые две строки: «Да здравствует Россия, Свободная страна»… я взял из Сологуба, дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит, и через несколько минут готов текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство А. Гутхейль. Не теряя времени, он тотчас же отправляется в нотопечатню, и к середине следующего дня окно магазина А. Гутхейль уже украшено было новым «Гимном Свободной России». Весь доход от продажи идёт в пользу освобождённых политических. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн под управлением Э. Купера был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».

Вооружённые силы

[править | править код]Армия

[править | править код]

После Февральской революции 1917 года система управления и снабжения армии нарушилась, боевой дух военнослужащих резко снизился, нарастала усталость от войны[21].

1 (14) марта 1917 года Петроградский совет издал приказ № 1, отменявший принцип единоначалия в армии и учреждавший солдатские комитеты в воинских частях. Это ускорило моральное разложение армии и способствовало росту дезертирства. Параллельно с солдатскими начали создаваться и офицерские организации. В вооружённых силах развернулись процессы так называемой «демократизации», официально имевшие целью уравнять солдат в правах с гражданским населением. В армии отменили императорские вензеля на погонах и знамёнах, шефство царственных особ над воинскими частями, титулование офицеров и генералов.

Пришедшее к власти Временное правительство сместило с постов или уволило в отставку до 60 % высшего командного состава русской армии[22]. В действующей армии отмечалось массовое неповиновение приказам, фиксировались случаи избиения и даже убийства офицеров.

Для противодействия развалу армии весной — летом 1917 года стали создаваться добровольческие ударные части. Одним из первых был сформирован 1-й ударный отряд 8-й армии Юго-Западного фронта (в июле — августе 1917 года его развернули в Корниловский ударный полк).

На волне возникновения в армии ударных частей, в мае — июне 1917 года в инициативном порядке началось создание добровольческих женских военных отрядов. Самый известный из них — Женский батальон смерти (другое название — Первая женская военная команда смерти Марии Бочкарёвой) под командованием М. Л. Бочкарёвой. 23 июня (6 июля) 1917 года этот «батальон смерти» отправился на Западный фронт. 29 июня (12 июля) 1917 года Военный совет дал согласие на формирование войсковых частей из женщин-добровольцев уже на штатной основе (был создан ряд женских батальонов и команд, в том числе 1-й Петроградский женский батальон, одна рота которого приняла участие в октябрьских событиях 1917 года)[23][24].

К середине 1917 года в русской армии имелось 13 броневых дивизионов (около 300 бронеавтомобилей различных марок) и 7 бронепоездов, а также около 10 тыс. различных автомобилей, около 6 тыс. мотоциклов, 280 тракторов[25][26][27][28].

В это время армия состояла из 80 управлений корпусов (2 гвардейских, Гренадерского, 49 армейских, 7 Кавказских, 7 Сибирских, 2 Туркестанских, Гвардейского кавалерийского, Кавказского туземного конного, Сводного казачьего, Кавказского кавалерийского и 7 армейских кавалерийских, а также управления начальника ТАОН)[29].

С разрешения Временного правительства происходило массовое создание национальных воинских формирований (корпусов, дивизий, полков и т. д.), например:

- в июле 1917 года на основе Польской стрелковой дивизии начато формирование 1-го Польского корпуса, командование которым впоследствии принял генерал И. Р. Довбор-Мусницкий;

- в августе 1917 года началось преобразование 34-го армейского корпуса (командир — генерал П. И. Скоропадский), в результате которого был создан 1-й Украинский корпус.

В русском военно-воздушном флоте в октябре 1917 года (без учёта морской авиации) состоял 91 авиационный отряд — 17 истребительных, 12 армейских, 56 корпусных, 3 артиллерийских (корректировочных), 2 крепостных, 1 учебный. Кроме этого, несколько боевых отрядов имелось в Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец»[30]. Непосредственно в действующей армии было 502 самолёта и 443 лётчика[31].

В сентябре 1917 года на волне всеобщей демократизации возник общественный Всероссийский совет авиации (Авиасовет), избранный Первым Всероссийским авиационным съездом и утверждённый приказом военного министра. Эту общественную организацию с неясным статусом, но с большими амбициями возглавил поручик Д. Д. Хризосколео. Многопартийный состав Авиасовета обусловил его раскол сразу же после захвата власти большевиками[32].

Всего за время Первой мировой войны в армию мобилизовали около 15,8 млн человек (8,7 % населения страны). К концу войны численность русской армии составляла около 7 млн человек[22], при этом армия понесла тяжёлые потери.

Религия

[править | править код]Русская православная церковь вступила в переходный период своей истории с приходом Временного правительства. Формально он был завершением Синодального периода, но фактически стал особым временем, когда Церковь стала не только приобретать независимость от светской власти, но и столкнулась с новыми вызовами (например, с демократизацией своего внутреннего устройства, узаконением свободы совести в России).

Важнейшим церковным событием 1917 года стало открытие первого с XVII века Поместного собора. Он должен был решить вопрос о восстановлении патриаршества, а также о новом правовом положении Русской православной церкви. Об его созыве объявили в послании «Ко всем чадам Церкви православной», которое Синод утвердил 29 апреля 1917 года. 12 июня 1917 года начал работу Предсоборный совет, который назначил дату открытия Собора на 15 августа того же года, чтобы он начал работу до созыва Учредительного собрания[33]. Собор не успел избрать патриарха до свержения Временного правительства. Ко Временному правительству Церковь относилась сначала доброжелательно, но ряд мер новой власти (в частности, изъятие церковно-приходских школ) привёл к недовольству духовенства Александром Керенским и его сторонниками. Потому высшее православное духовенство в целом равнодушно встретило свержение Временного правительства.

Одним из важных событий развития Церкви при Временном правительстве стала «приходская революция»: прихожане (без духовенства и епархиальных властей) стали распоряжаться церковно-приходским имуществом, снимать и выбирать священников, решать вопрос об отчислениях в епархию[34]. Летом — осенью 1917 года церковные власти пытались ограничить всевластие прихожан в приходе[34]. Октябрьская революция 1917 года привела к тому, что в апреле 1918 года «приходская революция» была фактически легализована, после чего в 1920-е годы на селе власть в приходах находилась в руках мирян, а в городах существовали многочисленные братства, союзы приходов и религиозные кружки[35].

В 1917 году в некоторых бывших католических приходах происходили инциденты, связанные с попытками мирян выйти из Русской православной церкви и вернуть церковные здания, ранее принадлежавшие католической церкви. Например, в мае 1917 года в Дисненском уезде (Виленская епархия) католики потребовали от православного священника освободить причтовый дом и усадьбу, которые когда-то принадлежали костёлу[36]. Но в целом отношения с католиками оставались спокойными, тем более, что значительная часть бывших униатских и католических приходов находилась на территориях, оккупированных немцами, которые Временное правительство не контролировало.

В отношениях с мусульманами Поволжья произошло несколько инцидентов. Например, в Казани местным населением был «свергнут» крест с башни Сююмбике и начались работы по его замене полумесяцем[37].

Примечания

[править | править код]Комментарии

- ↑ см. Постановление о провозглашении России республикой

- ↑ Указ об укреплении начал веротерпимости 1905 года

- ↑ Однако полномочия парламента принадлежали Временному правительству.

- ↑ По разработанному проекту Конституции РДФР — президентская республика с избираемым парламентом президентом

Источники

- ↑ Провозглашена Российская республика. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. Дата обращения: 28 августа 2019. Архивировано 20 марта 2017 года.

- ↑ 1 2 Временное правительство. Большая российская энциклопедия (23 августа 2023). Дата обращения: 9 августа 2025.

- ↑ Временное правительство. www.booksite.ru. Дата обращения: 30 июля 2025.

- ↑ Постановление Временного правительства России «о провозглашении России республикой» от 1 (14) сентября 1917 года

- ↑ С. Костырко. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И ФЕВРАЛЬСКАЯ 1917 ГОДА РЕВОЛЮЦИЯ. Журнальный зал. Дата обращения: 12 марта 2019. Архивировано 19 марта 2019 года.

- ↑ А. А. Иванов. Правовая политика Временного правительства в сфере борьбы с преступностью: иллюзии и реальность //«История государства и права». — 2009, № 6

- ↑ Александр Рабинович. Июльское восстание. scepsis.net. Дата обращения: 12 марта 2019. Архивировано 8 марта 2019 года.

- ↑ Цветков В.Ж. Лавр Георгиевич Корнилов. Часть 2. www.dk1868.ru. Дата обращения: 12 марта 2019. Архивировано 10 января 2012 года.

- ↑ Корниловщина. Дата обращения: 9 декабря 2010. Архивировано из оригинала 13 июля 2011 года.

- ↑ Керенский Александр Фёдорович. Большая российская энциклопедия (25 декабря 2023). Дата обращения: 9 августа 2025.

- ↑ Спреслис А. И. Латышские стрелки на страже завоеваний Октября. 1917—1918 гг. — Рига: Зинатне, 1967. — С. 32—33.

- ↑ Советская Латвия: Энциклопедия // Глав. редактор П. П. Еран. — Рига: Главная редакция энциклопедий, 1985. — С. 195.

- ↑ Янис Шилиньш. Что и почему нужно знать о том, как латыши заняли Петроград. Rus.lsm.lv (8 декабря 2017).

- ↑ Всероссийское Учредительное собрание в документах и материалах (Стенографический отчёт) / Подготовил к печати И. С. Малчевский. — М., Л.: Государственное издательство, 1930. — XXVIII, 217 с.

- ↑ Газета «Речь». — № 90, 18 апреля 1917 года. — С. 5.

- ↑ Драчук, 1977.

- ↑ Г. В. Вилинбахов. Государственная геральдика в России: Теория и практика. — Санкт-Петербург, 2003. Архивировано 16 марта 2022 года.

- ↑ Реющий символ России. Дата обращения: 8 апреля 2022. Архивировано 16 января 2021 года.

- ↑ Н. П. ИнфоРост. 8 апреля. Декрет ВЦИК о флаге Российской Республики. docs.historyrussia.org. Дата обращения: 8 апреля 2022. Архивировано 15 апреля 2020 года.

- ↑ Коняев Н. М. Русский хронограф. История России в датах. — М.: «Вече», 2008. — С. 618. — 1152 с. — ISBN 978-5-9533-2237-9.

- ↑ «The March Revolution was an event of tremendous magnitude… The Russian Army remained in the field against the Central Powers, but its spirit was broken and the Russian people were utterly tired of a war… The Russian Army had been poorly armed, poorly supplied, poorly trained and poorly commanded and had suffered a long series of defeats»

The New Encyclopedia Britannica. 15th edition. Macropaedia. Vol.29. Chicago, 1994. p. 978 - ↑ 1 2 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ • Большая российская энциклопедия - электронная версия. old.bigenc.ru. Дата обращения: 28 июня 2021. Архивировано 23 января 2023 года.

- ↑ Женские воинские формирования 1917 года. history.ric.mil.ru. Дата обращения: 22 июля 2021. Архивировано 22 июля 2021 года.

- ↑ 1-й Петроградский женский батальон в событиях 1917 года: историческая правда России от РВИО. — История России. histrf.ru. Дата обращения: 22 июля 2021. Архивировано 22 июля 2021 года.

- ↑ История автовойск. saper.isnet.ru. Дата обращения: 21 июля 2021. Архивировано 27 октября 2021 года.

- ↑ Броневые силы // Советская военная энциклопедия / Ред. Н. В. Огарков. Том 1. — М., Воениздат, 1976. — С. 598

- ↑ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ • Большая российская энциклопедия - электронная версия. old.bigenc.ru. Дата обращения: 24 июня 2021. Архивировано 23 января 2023 года.

- ↑ Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX в.: Очерки военно-экономического потенциала / Отв. ред. А. Л. Нарочницкий. — Институт истории АН СССР. — М.: Наука, 1986. — С. 132.

- ↑ Корпуса периода Первой мировой войны. — База данных «Путеводители по российским архивам». guides.rusarchives.ru. Дата обращения: 12 ноября 2022. Архивировано 12 ноября 2022 года.

- ↑ Шунков В. Н., Мерников А. Г., Спектор А. А. Полная энциклопедия. Русская Армия в Первой мировой войне (1914—1918). — М.: АСТ, 2014. — С. 28—29. — ISBN 978-5-17-084897-3

- ↑ Создание Военного Воздушного Флота России и его развитие : Министерство обороны Российской Федерации. function.old.mil.ru. Дата обращения: 13 августа 2021. Архивировано 13 августа 2021 года.

- ↑ Хайрулин М. А., Кондратьев В. И. Военлёты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне. — М.: Яуза, 2008. — 472 с. — ISBN 978-5-699-25314-2.

- ↑ Соколов, 2014, с. 425.

- ↑ 1 2 Беглов А. Л. Российская православная церковь в годы «Великого перелома»: приходской аспект // 1929: «Великий перелом» и его последствия: Материалы XII международной научной конференции. Екатеринбург 26 — 28 сентября 2019 г. — М.: Политическая энциклопедия, 2020. — С. 371.

- ↑ Беглов А. Л. Российская православная церковь в годы «Великого перелома»: приходской аспект // 1929: «Великий перелом» и его последствия: Материалы XII международной научной конференции. Екатеринбург 26 — 28 сентября 2019 г. — М.: Политическая энциклопедия, 2020. — С. 372.

- ↑ Соколов, 2014, с. 310—311.

- ↑ Соколов, 2014, с. 312.

Ссылки

[править | править код]- Суханов Н. Н. Записки о революции

- Милюков П. Н. «История второй русской революции», Минск, 2002

- П.Марченя Пьяные погромы и борьба за власть в 1917 г. (недоступная ссылка)

- Солженицын А. И. Апрель Семнадцатого

- Солженицын А. И. На обрыве повествования. Конспект ненаписанных Узлов (V—XX) (недоступная ссылка)

- Смыкалин А. С. «Конституция Российской демократической Федеративной республики 1917 года», Екатеринбург, «Чиновник» — № 2(18), — 2002

- The Russian Republic proclaimed. Presidential Library

- Browder, R. P., Kerensky, A. F. The Russian Provisional Government, 1917: Documents. «Stanford University Press». Stanford, 1961. ISBN 9780804700238

Литература

[править | править код]- Виктор Драчук. Рассказывает геральдика. — М.: Наука, 1977. — 256 с. — 73 000 экз.

- Соколов А. В. Государство и Православная церковь в России, февраль 1917 — январь 1918 гг. / Дисс. … док. ист. наук.. — СПб., 2014.

- Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). — 1-е. — Москва: Посев, 2009. — 636 с.