尤里·安德罗波夫

此條目翻譯自其他語言維基百科,需要相關領域的編者協助校對翻譯。 (2025年9月24日) |

| 尤里·安德罗波夫 Юрий Андропов | ||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

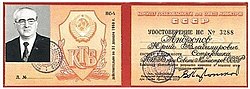

安德罗波夫,攝於1980年代 | ||||||||||||||||||||||||||

| 任期 1982年11月10日—1984年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||

| 前任 | 列昂尼德·勃列日涅夫 | |||||||||||||||||||||||||

| 继任 | 康斯坦丁·契尔年科 | |||||||||||||||||||||||||

| 任期 1983年6月16日—1984年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||

| 总理 | 尼古拉·吉洪诺夫 | |||||||||||||||||||||||||

| 前任 | 列昂尼德·勃列日涅夫 瓦西里·库兹涅佐夫(代理) | |||||||||||||||||||||||||

| 继任 | 瓦西里·库兹涅佐夫(代理) 康斯坦丁·契尔年科 | |||||||||||||||||||||||||

| 任期 1967年5月18日—1982年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||

| 总理 | 阿列克谢·柯西金 尼古拉·吉洪诺夫 | |||||||||||||||||||||||||

| 总书记 | 列昂尼德·勃列日涅夫 | |||||||||||||||||||||||||

| 前任 | 弗拉基米尔·谢米恰斯内 | |||||||||||||||||||||||||

| 继任 | 维塔里·费多楚科 | |||||||||||||||||||||||||

| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||

| 出生 | 尤里-格里戈里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫[1] 1914年6月15日[a] 俄罗斯帝国斯塔夫罗波尔省纳古茨卡亚站[b] | |||||||||||||||||||||||||

| 逝世 | 1984年2月9日(69歲) 苏联俄罗斯莫斯科 | |||||||||||||||||||||||||

| 墓地 | 莫斯科克里姆林宫红场墓园 | |||||||||||||||||||||||||

| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||

| 政党 | ||||||||||||||||||||||||||

| 配偶 | 妮娜·伊万诺夫娜·延加雷切娃 (1935年结婚—1940年離婚) 塔季扬娜·菲利波夫娜·安德罗波娃 (1940年结婚—1984年結束) | |||||||||||||||||||||||||

| 儿女 | 一婚 女:叶夫根尼亚(1936—2018) 子:弗拉基米尔(1940—1975) 二婚 子:伊戈尔(1941—2006) 女:伊琳娜(1947—) | |||||||||||||||||||||||||

| 母校 | 雷宾斯克水运技术学院 苏联共产党中央委员会高级党校 卡累利阿-芬兰国立大学 | |||||||||||||||||||||||||

| 获奖 |

外国: | |||||||||||||||||||||||||

| 签名 | ||||||||||||||||||||||||||

| 军事生涯 | ||||||||||||||||||||||||||

| 效命 | 克格勃 | |||||||||||||||||||||||||

| 服役年份 | 1967 - 1982年 | |||||||||||||||||||||||||

| 军衔 | 大将 | |||||||||||||||||||||||||

| 统率 | 苏联克格勃 | |||||||||||||||||||||||||

| 参与战争 | 苏联卫国战争 | |||||||||||||||||||||||||

中央机构职位

其他职位

| ||||||||||||||||||||||||||

尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫(俄語:Ю́рий Влади́мирович Андро́пов,羅馬化:Yury Vladimirovich Andropov,發音:[ˈjʉrʲɪj vlɐˈdʲimʲɪrəvʲɪtɕ ɐnˈdropəf];1914年6月15日[a][2][3]—1984年2月9日),苏联政治家、党和国家领导人。历任苏共中央书记处书记(1962—1967年),苏共中央政治局候补委员(1967年)、委员(1973年起),苏联国家安全委员会主席(1967—1982年),苏共中央书记处意识形态书记(1982年起),苏共中央总书记(1982—1984年),苏联最高苏维埃主席团主席(1983—1984年)。此外,他还曾任苏联最高苏维埃第三届和第六至第十届代表。1974年获“社会主义劳动英雄”称号,先后四次获列宁勋章(1957、1964、1971、1974)。

1954年至1957年,安德羅波夫擔任蘇聯駐匈牙利大使,他參與了平定1956年匈牙利革命的活動。1967年5月10日,他被任命為克格勃主席。在他的監督下,大規模壓制異議的行動展開,主要是通過大規模逮捕以及大規模對“在社會上不受歡迎”的人實施非自願精神病治療來進行。勃列日涅夫在其領導的最後幾年健康狀況下降,安德羅波夫與外交部長安德烈·葛罗米柯和國防部長德米特里·烏斯季諾夫开始組成三駕馬車,最終主導了蘇聯政策。

勃列日涅夫於1982年11月10日逝世後,安德羅波夫接任蘇共中央總書記一職,成為蘇聯最高領導人。任職期間,他致力於消除國內的腐敗和低效,他將玩忽职守定為職場刑事犯罪,並對長期違反黨紀的官員展開調查。在安德羅波夫的領導下,冷戰愈演愈烈,他的政權也無法妥善處理蘇聯經濟日益嚴重的危機。他的長期影響是使新一代年輕的改革者脫穎而出,包括葉戈爾·利加喬夫,尼古拉·雷日科夫以及最重要的米哈伊爾·戈爾巴喬夫。

在1983年2月患上腎衰竭之後,安德羅波夫的健康開始迅速惡化。1984年2月9日,他在領導該國僅15個月後去世,由康斯坦丁·契尔年科接任总书记职务。

出身

[编辑]

关于安德罗波夫的家庭背景目前还存在很多争议[4]。根据官方传记记载,他于1914年6月15日出生于纳古茨卡亚镇(位今俄罗斯斯塔夫罗波尔边疆区)[5]。其父弗拉基米尔·康斯坦丁诺维奇·安德罗波夫是顿河哥萨克裔铁路工人,1919年因感染斑疹伤寒去世;其母叶夫根尼娅·卡尔洛夫娜·弗莱肯施泰因(苏联官方资料均未提及她的姓名)是一名教师,1931年去世[6][7]。

其中一种说法是叶夫根尼娅出生于梁赞的一个市民家庭,被遗弃在莫斯科犹太钟表匠、芬兰公民卡尔·弗兰采维奇·弗莱肯施泰因的住所门前。卡尔与其妻叶夫多基娅·米哈伊洛夫娜·弗莱肯施泰因收养并抚养了她[8]。

档案记载安德罗波夫原名为“格里戈里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫-费奥多罗夫”,数年后改名为尤里·安德罗波夫[9]。他的原始出生证明已遗失,但据考证显示其实际出生地为莫斯科——其母在1913至1917年间曾在此任教于女子中学[8]。

安德罗波夫对母亲去世时间有过多种说法:1927年、1929年、1930年及1931年。叶夫根尼娅的收养经历也属刻意编造。1937年入党审查时发现,他声称“母系亲祖母的姐妹”(即所称的姨母)实为弗莱肯施泰因家族雇用的保姆,该保姆早在安德罗波夫出生前就已在其家族服务,共同编织了“梁赞农民出身”的虚构背景[7]。

另有资料显示其母出身商人世家。卡尔·弗莱肯施泰因生前经营珠宝生意,1915年在莫斯科反德暴乱中被误作德国人遭杀害后,遗孀继承产业。安德罗波夫将此次暴乱描述为反犹事件。若非其母在1917年另一场暴乱后弃店逃亡,编造无产阶级出身并迁居斯塔夫罗波尔省,整个家族恐被划为“被剥夺权利者”而丧失公民权。

对于生父命运,安德罗波夫也多次改口:一说是父母早年离异,另称生父因病早逝。档案中的父亲弗拉基米尔·安德罗波夫实为继父,该铁路工人1919年在纳古茨卡亚镇死于斑疹伤寒。姓氏“费奥多罗夫”源于第二位继父维克多·费奥多罗夫——一位转行为教师的机械师助理。生父身份至今成谜,据安德罗波夫1932年简历记载或于1916年去世。1937年审查报告显示其生父曾在沙皇军队任军官。属于其档案有诸多漏洞,但安德罗波夫还是于1939年正式加入苏联共产党[7]。

教育经历

[编辑]- 莫兹多克七年制铁路工厂学校(今安德罗波夫第108中学)(1924—1931年就读,完成全课程)。

- 雷宾斯克水运技术学院(1932—1936年就读,毕业,专业为“内河运输运营技术员”)。

- 苏联共产党中央委员会高级党校函授[c]毕业(1947年)。

- 1946—1951年在卡累利阿-芬兰国立大学历史语言系函授学习(修完四年课程,因调往莫斯科而中途离校)。[10]

早期经历与政治生涯

[编辑]父亲去世后,尤里·安德罗波夫随母亲移居莫兹多克,并在此生活至1932年。1924年至1931年安德罗波夫在莫兹多克一所七年制的铁路厂学校学习(现安德罗波夫第108中学)。此后,他曾在伏尔加河上当水手,后来常常重复自己大副的一句话:“尤拉,生活就像一条湿漉漉的甲板。为了不滑倒,你必须慢慢走,而且每一步都要仔细选择落脚的地方!”[11]

1930年,安德罗波夫加入苏联共青团。1930年8月至12月,他先在电报局当工人;自1930年12月至1932年4月,在莫兹多克车站铁路工人俱乐部担任电影放映学徒和助手。1932年考入雷宾斯克水运技术学院,[12]并于1936年毕业。1935年他与同校电子技术系学生妮娜·伊万诺夫娜·延加雷切娃结婚(其父时任切列波韦茨国家银行分行经理)。婚后妮娜供职于雅罗斯拉夫尔苏联内务部档案馆。两人育有一子一女叶夫根尼娅与弗拉基米尔。

鲜有人知他与第一任妻子、与前一段婚姻所生儿子之间的问题,以及他究竟是如何进入政治局的。据说,每当有人问起他的第一任妻子,或是1933—1935年那段时期的自传情况时,他都会脸色煞白,如同一张白纸。

1936年安德罗波夫被任命为雷宾斯克水运技术学院共青团委员会专职书记,后任雷宾斯克造船厂共青团中央委员会组织委员。1936年因糖尿病并伴有视力问题被免除兵役登记[14]。1937年安德罗波夫调任雅罗斯拉夫尔州共青团委员会学生青年部部长,不久后当选雅罗斯拉夫尔州共青团委员会书记;因在1939年动员雅罗斯拉夫尔州7000名共青团员参与雷宾斯克水电站与乌格利奇水电站建设中的突出贡献,安德罗波夫在1944年获颁劳动红旗勋章[15]。

在卡累利阿-芬兰(1940—1951年)

[编辑]

1940年6月安德罗波夫派往新成立的卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国从事共青团工作。[16]1940年6月3日,他当选为卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国共青团中央委员会第一书记;其妻子因拒绝迁往北方寒冷地区[17]和两名子女留在雅罗斯拉夫尔定居。[18][19]结合苏芬战争的经验,安德罗波夫大力推广滑雪运动,使卡累利阿-芬兰的共青团员在这一领域跃居苏联前列。他还组织共青团对北方舰队开展对口支援。[10]

同年,安德罗波夫在彼得罗扎沃茨克结识了塔季扬娜·菲利波芙娜·列别杰娃,并在战争初期与她结婚。1941年8月,他们的儿子伊戈尔出生。[20]

苏德战争爆发,安德罗波夫化名“莫希干人”,在继续战争中被芬兰军队占领地区领导青年开展地下游击破环活动,期间因多次向卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席团主席奥托·库西宁汇报工作而受到他的关注,奥托·库西宁也因此成为安德罗波夫日后仕途重要支持者[21]。

1943年,安德罗波夫原计划调往莫斯科担任共青团中央青工部部长,但在卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国共产党中央委员会第一书记根纳季·库普里亚诺夫要求下,转为留任当地参与游击运动指挥工作;尽管未直接参与前线作战,但安德罗波夫仍于1943年获颁卫国战争游击队员奖章。[22]在未发表的回忆录《北方的游击战争》中,库普里亚诺夫写道:

“尤里·弗拉基米罗维奇本人从未要求把他派往前线、地下组织或游击队,而许多比他年长的干部却不断坚持要去。更何况,他经常抱怨肾脏有病,身体虚弱。另外还有一个理由不把他送入地下或游击队:他的妻子住在白海运河沿岸的别洛莫尔斯克,刚刚生了孩子。而他的第一任妻子住在雅罗斯拉夫尔,不断写信给我们,抱怨他说他很少接济他们的孩子,孩子们挨饿、没鞋穿、衣服也破了(于是我们不得不强迫尤里·弗拉基米罗维奇去帮助他与第一任妻子所生的孩子)。……所有这一切加在一起,使我在道义上没有权利……仅仅依照党的纪律就把尤·弗·安德罗波夫派往游击队。你总不能开口就问:‘要不要去打仗?’他躲在自己的干部身份、疾病,还有妻子和孩子的理由背后。”[23][24][25][26]

1944年9月,在苏芬双方签订莫斯科停战协定后,安德罗波夫被任命为彼得罗扎沃茨克市党委第二书记。期间他负责战后城市重建工作。1947年1月升任为卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国党委第二书记后,他开始主持整个共和国的恢复工作。1949年在列宁格勒案件波及到卡累利阿,当时的第一书记库普里亚诺夫在回忆录中写道:

“1949年7月,当列宁格勒的领导干部已被逮捕时,马林科夫不断派遣一个又一个的检查委员会到彼得罗扎沃茨克,搜集材料,企图逮捕我和其他曾在列宁格勒工作过的同志。我们受到的指控是:我们这些卡累利阿共产党(布)中央的工作人员——库普里亚诺夫和弗拉索夫——都是政治上目光短浅的人,吹捧地下工作者并颂扬他们的功绩,还请求授予他们勋章。其实,凡是在敌后工作过的人都必须彻底审查,绝不能让他们担任领导工作,有的甚至要逮捕!我回答说,我没有任何理由不信任这些人,他们都是诚实的、忠于党的同志,他们的忠诚已经通过在艰苦条件下冒着生命危险的工作得到了证明。这个谈话是在卡累利阿党中央进行的,所有书记都在场。我希望得到同志们的支持,于是说:尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫是我的第一副手,他非常了解这些人,因为当他担任共青团中央第一书记时,曾亲自参与他们的挑选、培训并派往敌后工作,他可以证明我说的是实话。结果让我大为惊讶的是,尤里·弗拉基米罗维奇站起来说:‘我从未参与过任何地下工作的组织。不知道地下工作者的情况。对任何一个在地下工作过的人我都不能作保证。’”[23][24][26]

| 外部圖片链接 | |

|---|---|

| 弗拉索夫、安德罗波夫与库普里亚诺夫 | |

多年后安德罗波夫出任克格勃主席时,他让助手去查阅“列宁格勒事件”的档案,因为他自己不便亲自从档案馆调阅。案卷中也提到了他的名字,但有批示要求将这部分材料单独立卷。对他提出的指控大多没有得到证实。[27]

因在战争年代动员共和国青年、战后恢复被战争破坏的国民经济,以及参与组织卡累利阿的游击运动,尤里·安德罗波夫获颁两枚劳动红旗勋章和一枚一级卫国战争游击队员奖章。[16]

1946—1951年间,他先后就读于彼得罗扎沃茨克的卡累利阿-芬兰国立大学历史语言系,以及苏共中央高级党校。[28][29]

卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席奥托·库西宁常年住在莫斯科,只在党代会、最高苏维埃会议和选举时才到卡累利阿,因此安德罗波夫成了他与共和国党政领导层联系的中间人。战争期间,他积极宣传游击队员和情报员的事迹——这些人多为芬兰人、卡累利阿人和维普斯人。二战结束后,由于将“卡勒瓦拉的全部土地”(芬兰、瑞典和挪威境内的芬兰人世居地区)并入卡累利阿-芬兰共和国的计划失败,当局曾决定将所有芬兰-乌戈尔族群从列宁格勒州和卡累利阿-芬兰共和国迁出,把他们比作“当地的克里米亚鞑靼人”。这一决定甚至由共和国政府正式下达。但在库普里亚诺夫和安德罗波夫的努力下,这项秘密决定又被秘密撤销。此外,共和国土著居民中的合作者比例,比俄罗斯人和其他民族在被占领地区的比例都要低得多。更重要的是,安德罗波夫不断推动中央媒体报道芬兰人、维普斯人、卡累利阿人的共青团员——游击队员、地下工作者、侦察员的英勇事迹,因此他们的名字传遍全国,这与克里米亚鞑靼英雄的情况不同。再者,列宁格勒州的芬兰-乌戈尔族群和有芬兰-乌戈尔血统的俄国人,并未像原先计划那样全都被迁往西伯利亚,而是仅限于英格里芬兰人。而且,这些人还被允许从西伯利亚迁到卡累利阿-芬兰共和国,以增加当地的芬兰人口并推动经济发展。即便在这一迁徙决定正式废除之后,所有迁往卡累利阿的英格里芬兰人仍被允许在当地定居。[30]

他曾当选为卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃代表(1947—1955)。同时,他还是苏联最高苏维埃第3届及第6—10届代表:在第3届(1950—1954)中代表卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国进入民族院;[31]在第6届(1962—1966)中代表拉脱维亚苏维埃社会主义共和国进入联盟院;[32]在第7届(1966—1970)中代表爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国进入联盟院;[33]在第8—10届(1970—1984)中代表莫斯科州进入联盟院。[34][35][36]在第9届最高苏维埃中,他是莫斯科州卡希拉选区第29号的当选代表。[35]

暂入中央

[编辑]1951年6月21日,在奥托·库西宁支持下,[37]安德罗波夫被调入苏共中央机关工作。作为中央委员会的监察员,他负责监督波罗的海各苏维埃共和国党组织的运作。此外,他参与了处理参加朝鲜战争的苏联军事人员的相关委员会工作,还曾到访过中国东北的沈阳市。[38]

1953年3月24日,尤里·安德罗波夫被任命为苏联共产党中央委员会工会和共青团工作负责人,但在该职位仅担任了一个半月余。

1953年5月15日,他调任至苏联外交部。自1953年7月1日起,担任苏联外交部第四欧洲司司长[39](主管波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚事务)并在安德烈·米哈伊洛维奇·亚历山德罗夫的指导下,在苏联外交部斯堪的纳维亚司接受业务培训。[40]

驻匈牙利大使

[编辑]

1953年10月,安德罗波夫被任命为苏联驻匈牙利人民共和国大使馆参赞。1954年7月6日至1957年2月21日期间担任苏联驻匈牙利特命全权大使。曾任职于苏联驻匈使馆的一位工作人员回忆:“他的博学令对话者惊叹,能轻松展开哲学讨论,展现出对历史文学的深厚造诣。每次会谈都充满真知灼见,从不流于形式主义”。[41]正如格奥尔基·阿尔巴托夫所指出的,安德罗波夫发回莫斯科的报告“在当时显得异常坦率,甚至带有锋芒”。他对拉科西·马加什及其他匈牙利领导人持批评态度,并警告说,如果苏联领导层继续依赖他们,将会带来严重后果。[42]

匈牙利十月事件对安德罗波夫产生深远影响,从根本上改变了他的政治观念。据其自述,当年秋季最恐怖的日子始于苏联驻军应匈牙利政府请求撤出布达佩斯后——全城被起义者控制,革命者甚至将匈牙利共产党干部和国安人员吊死在苏联大使馆门前的树上示众。面对危机,安德罗波夫请求紧急飞抵的阿纳斯塔斯·米高扬(苏共中央主席团委员)和克格勃主席伊万·谢罗夫优先撤离外交人员家属,但遭上级拒绝。安德罗波夫后来透露,这次事件导致其妻遭遇严重精神创伤且终生未愈,儿子也从此染上酗酒恶习。[43]

1956年10月下旬,安德罗波夫的外交车辆在布达佩斯郊区遭遇伏击。大使本人在武官和司机的掩护下逃生,三人徒步两小时穿越夜色中的巷战区才返回使馆。[41]同年11月,其办公室遭狙击手袭击——藏身对面屋顶的枪手两次开枪未中,两发子弹均在距目标五厘米处落空。[41]

安德罗波夫亲眼目睹了一个原本看似牢不可破的政权如何在短时间内轰然倒塌。他后来对奥列格·特罗扬诺夫斯基说:“你无法想象那是什么情景——几十万人的人群,完全没人能控制,就那样涌上街头……”在镇压匈牙利事件中,安德罗波夫扮演关键角色:他与纳吉·伊姆雷的谈判,劝说对方相信苏联支持民主改革,同时暗中在乌日哥罗德组建了效忠莫斯科的卡达尔·亚诺什政府;设计诱捕布达佩斯警察局长科帕奇·山多尔等起义领袖。为诱使藏匿于南斯拉夫使馆的纳吉·伊姆雷现身,安德罗波夫亲口承诺保证其安全离境,但最终背弃了诺言。[44]

此后,安德罗波夫的仕途迅速上升。1957年初,凭借在匈牙利危机中的突出表现,安德罗波夫获得擢升,执掌苏共中央专门为他新设立的社会主义国家共产党关系部。[45]

部门负责人与苏共中央委员会书记

[编辑]

1957年4月6日至1967年6月22日,尤里·安德罗波夫担任苏共中央社会主义国家共产党工人党联络部,直属苏共中央书记奥托·库西宁领导。任职期间,他频繁出访国外,尤其在对华事务上投入了大量精力。[46][47][48]1961年在苏共二十二大上,他当选为中央委员会委员。1962年11月23日至1967年6月21日,他出任苏共中央书记。

赫鲁晓夫被政变下台后,安德罗波夫成为勃列日涅夫制定对西方政策的核心人物。他与顾问团队共同设计了以缓和关系为导向的对西方针,勃列日涅夫自1969年起推行的政策实质上是安德罗波夫构想的延续与实践。[49]

该政策遭到时任苏共中央政治局委员亚历山大·谢列平的强烈反对。据苏共中央国际部顾问格奥尔基·阿尔巴托夫回忆,1965年主席团部分成员曾激烈批评安德罗波夫提交的政策方案,指责其缺乏“阶级立场”,批判方案制定者“对帝国主义过度妥协”,并批评他们缺乏加强与“天然盟友”“阶级兄弟”中华人民共和国关系的举措。[50][51]

1967年,安德罗波夫联合勃列日涅夫通过党内博弈成功压制了谢列平的政治势力。叶夫根尼·恰佐夫回忆道:

“1967年上半年,我经常与勃列日涅夫和安德罗波夫见面,能感受到他们对与谢列平斗争的胜利充满信心。谢列平在复杂的权力斗争曲折中显得不够老练,也缺乏手腕。”[52]

执掌克格勃(1967—1982年)

[编辑]

1967年5月18日,安德罗波夫被任命为苏联国家安全委员会主席,1967年6月21日,当选为苏共中央政治局候选委员。罗伊·梅德韦杰夫回忆说:

“我清楚地记得,当时谢米恰斯内被撤职、安德罗波夫被任命为国家安全委员会主席,这一变动在知识分子圈子里,尤其是在持不同政见者当中,引发了积极的反响和期待。人们称安德罗波夫是个聪明、知性、头脑冷静的人,并不把他看作是个斯大林主义者。”[53]

在安德罗波夫出任国家安全委员会主席之前曾担任其顾问的格奥尔基·沙赫纳扎罗夫在回忆录中写道:“勃列日涅夫当然会看到一些外国杂志上的文章,那些文章把安德罗波夫称为苏联政坛的新星,预测他很快会成为领导人。这不可能不让那位狡猾多疑的总书记感到戒备。于是,他用自己一贯惯用的权术手法,找到了一个既能排除潜在对手、又能从中获得最大好处的办法——把安德罗波夫调去国家安全委员会。鉴于他绝对的正直,列昂尼德·伊里奇可以放心高枕无忧:最重要的岗位交给了聪明人,同时又‘委婉地’把他挤到了一边。”[54]弗拉基米尔·谢米恰斯内则指出:“勃列日涅夫手里掌握着库普里亚诺夫的两本‘沉重的卡累利阿笔记’,里面记载了安德罗波夫在所谓的‘列宁格勒事件’处决案中过度卖力的情况。”[55]

就在中苏珍宝岛冲突前不久,安德罗波夫指出:

| “ | 毛泽东集团的反苏活动构成了严重威胁,尤其危险的是,他们还用‘左派’的言辞作掩护。[56]

国家安全委员会采取了一系列措施,加强打击中国分裂派的反苏活动,并确保苏中边境的可靠防卫。为此,组建了外贝加尔边防区,成立了新的边防部队分队、海上分遣队、边防哨所和政府通信部队营。在与中国接壤的加盟共和国、边疆区和州的克格勃机构中设立了情报部门,在边境地区建立了若干新的城市和地区级国家安全机关。……边境防卫部队的兵力密度几乎增加了三倍。[57] |

” |

1973年4月27日,安德罗波夫成为苏共中央政治局委员这一任命通常被视为克格勃权力的强化,但对勃列日涅夫而言,其首要意义在于为自身外交路线提供保障——安德罗波夫始终是该战略的核心推动者。[58]

1973年初,基于对匈牙利经济管理模式的深入研究,安德罗波夫倡议在苏联境内推行经济改革试点。时任格鲁吉亚共产党中央第一书记的爱德华·谢瓦尔德纳泽遂在格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国的阿巴沙地区启动实验:大幅提高集体农庄成员的物资奖励标准,使其与劳动成果直接挂钩。试点范围控制严格以避免“动摇社会主义基础”的指控,最终成效显著并持续至1985年。该实验由古拉姆·姆格拉泽直接领导实施。

安德罗波夫执掌克格勃期间,苏联国家安全机构全面加强了对国家和社会各领域的监控。重点任务包括镇压持不同政见运动及民族主义势力。[59]当局通过审判人权活动家、系统性压制异见(如精神病院强制治疗等法外手段)进行控制。安德罗波夫曾明确指示“不回应任何关于释放政治犯的请愿”,例如拒绝对奥地利总理布鲁诺·克赖斯基要求释放尤里·奥尔洛夫的呼吁作出答复。[60]1973年7月29日,克格勃开始大规模驱逐异见人士。[61]1974年,作家亚历山大·索尔仁尼琴被驱逐并剥夺苏联国籍;1980年,核物理学家安德烈·萨哈罗夫遭流放至高爾基市,全程受克格勃监视。[62]档案文件还表明,安德罗波夫亲自参与了追捕异见者。[63]

安德罗波夫特别重视对社会主义阵营各国安全机构工作的掌控。他主张对那些试图在内政和外交上摆脱苏联影响的社会主义国家采取最为果断的措施。1968年8月,他对华约国家出兵捷克斯洛伐克的决策产生了重要影响。[64]

1972年慕尼黑奥运会恐袭事件后,在安德罗波夫的倡议下,苏联成立了一个专门的反恐部队,后来被称为“阿尔法小组”。

1973年12月,安德罗波夫被授予上将军衔。

1974年,他被授予“社会主义劳动英雄”称号;1976年,他晋升大将军衔。

1979年底,安德罗波夫是苏联入侵阿富汗并铲除哈菲佐拉·阿明的主要倡议者之一。[65]政治上,这对他极为有利——军队卷入一场无前景的战争,长时间无法参与国内权力争斗,[66]同时战争也削弱了沙拉夫·拉希多夫的政治地位。[67]

安德罗波夫曾在苏联国家安全委员会第一总局的“S局”(地下情报部门)登记在案。[68]

加强克格勃的作用

[编辑]在安德罗波夫执掌克格勃期间,各地普遍设立克格勃地区部门,配备专门编制人员,实现对境内几乎所有企事业单位的全方位“监管”;较之内务部人员与现役军人,克格勃官员享有更优厚薪资与特权待遇,如住房分配、商品供应等。[69]安德罗波夫虽明令严惩下属的直接腐败和受贿行为,但通过掌控社会各领域权力网络及系统内部的相互庇护机制,即使低阶克格勃军官也能利用职权解决如子女入学、职务调动等私人事务。[69][需要非第一手來源]尽管人事任免权名义上归属党组织,但实际形成了“无克格勃审查意见则不得任命任何重要岗位”的潜规则——所有候选人的政治可靠性均需经克格勃出具背调结论。[69]

在苏联外交中的影响

[编辑]布拉格之春

[编辑]在1968年布拉格之春期间,安德罗波夫是苏联对捷克斯洛伐克采取武装干预措施的主要支持者和推动者。根据克格勃叛逃特工瓦西里·米特罗欣公布的机密信息“克格勃大肆渲染捷克斯洛伐克可能沦为北约侵略受害者或遭遇政变阴谋的恐慌”。在布拉格事件结束之后,正常化时期安德罗波夫还下令对捷克斯洛伐克改革者采取多项措施,统称为“进步行动(operation PROGRESS)”[70]。

苏联入侵阿富汗

[编辑]1979年3月,安德罗波夫与苏共中央政治局最初反对对阿富汗实施军事干预。他们担心国际社会或将谴责苏联的“侵略行径”,以及即将与美国总统吉米·卡特举行的《第二阶段限制战略武器条约》(SALT II)谈判可能因此受阻。这一立场在努尔·穆罕默德·塔拉基遇刺及哈菲佐拉·阿明夺权后发生转变。安德罗波夫深信美国中央情报局已收买阿明,企图构建一个亲西方扩张主义的“新大奥斯曼帝国”,进而染指苏联中亚地区[71]。基于“决不能让阿富汗脱离掌控”的底线考量,安德罗波夫最终推动政治局于1979年12月24日发动入侵。此次军事行动不仅导致长达十年的苏阿战争,还引发66个国家联合抵制1980年莫斯科夏季奥运会,这一外交危机自1979年以来一直困扰着安德罗波夫。

波兰戒严

[编辑]1981年12月10日,波兰团结工会运动时,安德罗波夫和时任苏共中央书记处书记的米哈伊尔·苏斯洛夫与波兰统一工人党第一书记沃伊切赫·雅鲁泽尔斯基一同说服了勃列日涅夫不出兵干预波兰,他们成功让勃列日涅夫相信若效仿苏联在1968年出兵捷克斯洛伐克镇压“布拉格之春”一样出兵波兰,将会产生适得其反的效果[72]。这实质上标志着勃列日涅夫主义的终结[73]。最终波兰问题交由波兰人民共和国自己处理,沃伊切赫·雅鲁泽尔斯基则通过开展波兰戒严行动,波兰局势得以暂时稳定。

最高领导人(1982—1984年)

[编辑]

1982年5月,安德罗波夫因当选为苏共中央书记处书记(接替逝世的苏斯洛夫)而辞去苏联国家安全委员会主席职务。[69][d]由于直接从国家安全委员会主席职位上升为总书记在政治上存在困难,专家们认为此次人事调整实际上是在为接班人问题作铺垫,而这一切都不可能在没有勃列日涅夫同意的情况下进行[69][74]。勃列日涅夫去世后,1982年11月12日的苏共中央特别全会上,安德罗波夫当选为苏共中央总书记。亚历山大·雅科夫列夫在回忆录中写道:

如果从安德罗波夫的言论来看,他拯救社会主义的计划大致如下:在全国自上而下实施铁的纪律,协调一致地打击异见,加强反腐斗争,对已固化的官僚体系进行整顿;在严格控制下进行适度的财富再分配,开展党内清洗。所有不受国家安全委员会欢迎的官员将被排除出官僚体系……例如,他提出的‘关于在战争时期对国家构成特别危险的人员’的方案令我震惊。安德罗波夫提前准备了逮捕和劳改营的名单。[75]

安德罗波夫为改善国家经济状况而开展的斗争,从一场大规模的加强劳动纪律运动开始。在苏联一些城市,执法机关采取了措施,其严厉程度在1980年代令民众感到异常。例如,在列宁格勒及其他大城市,工作时间里会在电影院、大型百货商店及其他人群聚集场所开展警方突击检查,以查找旷工者并核查身份证件。[76]一些地方上级甚至严苛到对自己的下属进行突击检查,针对那些“在工作时间逛商店”的员工。

与此同时,开始了一系列引人注目的反腐案件,全面打击非劳动收入和投机行为。在贸易领域的反腐行动规模尤为庞大。莫斯科市执行委员会原贸易总局局长尼古拉·特列古博夫被送上法庭;随后,莫斯科总贸局的25名负责人及主要大型食品商店的店长被拘留调查。乌兹别克苏维埃社会主义共和国的“棉花党”案也被立案调查;克拉斯诺达尔边疆区党委第一书记谢尔盖·梅杜诺夫、内务部长尼古拉·晓洛科夫及其副手尤里·丘尔巴诺夫均被提出指控。[77]

在安德罗波夫执政期间,刑事定罪人数明显增加。1982年,俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国(除军事法庭外)的各级法院共判处747,865人;1983年增至809,147人;1984年则达到863,194人。[78]

安德罗波夫开始对党政机关,包括国家安全机构,进行清洗。在他执政的十五个月内,苏联更换了18位部长,重新选举了37位州党委第一书记。安德罗波夫同时开始组建自己的核心团队,将一些地区领导人提拔到最高层,包括米哈伊尔·戈尔巴乔夫、叶戈尔·利加乔夫、维塔利·沃罗特尼科夫、尼古拉·雷日科夫、维克托·切布里科夫、盖达尔·阿利耶夫、格里戈里·罗曼诺夫等人。

1983年,在安德罗波夫的倡议下,达尼洛夫修道院归还给俄罗斯正教会,政府对信教群众和神职人员的态度,比勃列日涅夫时期更为尊重,也超过后来契尔年科时期的态度。[79]

据阿尔卡季·沃尔斯基称,安德罗波夫曾筹划一项苏联行政区划改革方案,计划将各民族加盟共和国改为按经济区划原则设立的“州”。[80]

1983年初,安德罗波夫指示戈尔巴乔夫和雷日科夫着手准备经济改革。在苏共中央成立了由雷日科夫领导的特别经济部门。为制定党和国家的经济路线,邀请了多位知名学者和院士参与,包括阿贝尔·阿甘别吉扬、格奥尔基·阿尔巴托夫、塔季扬娜·扎斯拉夫斯卡娅 、奥列格·博戈莫洛夫,以及经济学博士列昂尼德·阿巴尔金、尼古拉·彼特拉科夫等人。[81]

尼古拉·雷日科夫后来回忆说:“我认为,改革的起点可以追溯到1983年初,那时安德罗波夫委托我们——包括我和戈尔巴乔夫在内的一组苏共中央负责人——准备关于经济改革的原则性建议。”[82]

米哈伊尔·涅纳舍夫指出:“我赞同尼·伊·雷日科夫及其他一些人的看法,即改革的主要原则性内容早在1983年和1984年就已由尤·弗·安德罗波夫发起并准备。”[83]

阿纳托利·卢基扬诺夫回忆说:“早在那次广为宣传的1985年4月苏共中央全会前两年,尤·安德罗波夫就得出结论,认为有必要制定工业管理乃至整个国民经济的改革方案。当时,我亲眼看到,戈尔巴乔夫、雷日科夫、弗·多尔吉赫……以及一些知名的科学和生产界人士都参与了这项工作。”[84]

经济学家塔季扬娜·科里亚吉娜,当时在苏联国家计划委员会下属的科学研究经济院工作,她回忆道:“勃列日涅夫去世两周后,经政治局决定成立了一个工作小组,目的是理论上制定经济改革方案……我们在研究经互会成员国经验的部际委员会下工作,而且所有工作都贴上了‘机密’标签。”[85]这次改革的核心任务是在经济中建立私营部门。科里亚吉娜还指出:“当时已经确立了股份制和私有制方向,确定了价格放开和向混合型市场经济过渡的路线。”[86]

尼古拉·雷日科夫回忆道:“正是在83年初,这些‘离经叛道的想法’开始具象化,成为彻底重组国民经济管理的长期规划的基础。安德罗波夫关心的问题包括企业的经济核算与自主权、特许经营与合作社、合资企业与股份公司。”[87]

1983年5月,亚历山大·雅科夫列夫出任世界经济与国际关系研究所(ИМЭМО)所长后,该所向苏共中央提交了一份备忘录,主张在苏联建立有外国资本参与的企业;同时又向苏联国家计划委员会递交了一份备忘录,指出经济危机正在逼近,苏联与西方发达国家的差距正在不断加大。

经济学家斯坦尼斯拉夫·缅什科夫回忆说,安德罗波夫上台后,“作出了为苏共纲领准备新版本的决定”,而负责这一工作的筹备小组则由ИМЭМО所长雅科夫列夫领导。[88]

参与改革方案工作的人员非常多。塔尔图大学教授M·L·布龙施泰因回忆说:“1983年底,我有机会亲自结识米哈伊尔·戈尔巴乔夫。按照安德罗波夫的指示,他召集了一批市场派学者进行意见交流。”[89]尼古拉·雷日科夫也回忆称,安德罗波夫在《共产党人》杂志(1983年第3期)上发表了纲领性文章《卡尔·马克思的学说和苏联社会主义建设的若干问题》,在其中阐述了对苏联社会主义和社会公有制发展前景的看法。文章的基石是关于节约、合理利用物质、金融和劳动力资源的论断。而且,正是在这篇文章中首次清晰地提出了加快“生产力进步”的思想。[90]

安德罗波夫在1983年6月15日召开的苏共中央全会上以重要讲话明确了自己的改革路线。他指出,必须真正认识国家与社会,对苏联数十年来所经历的复杂现象进行科学的诊断:“党的在完善发达社会主义方面的战略应当建立在坚实的马克思列宁主义理论基础之上。而说实话,我们至今还没有充分研究我们所生活和劳动的社会,没有完全揭示其固有规律,尤其是经济规律。因此有时不得不采取所谓经验主义的方式,用非常不理性的试错方法行事。”[91]在讲话中,安德罗波夫特别提到要扩大社会主义民主与公开性。[92]在这次全会上,他还提出了最新科学技术革命的主要方向,强调其推进能够带来“许多生产领域的技术性飞跃”。值得注意的是,安德罗波夫在会上提出苏联经济应当走向“集约型发展”,真正把“社会主义制度的优越性与科学技术革命的成果结合起来”。[93]

1983年6月16日,安德罗波夫当选为苏联最高苏维埃主席团主席。年底,主席团通过了一系列旨在加强打击反国家活动的决议。

安德罗波夫改革思路的方向,可以从当时随后展开的主要社会经济改革中看出来。[94]

1983年6月17日,《劳动集体法》获通过。此后,劳动集体成员可以参与讨论企业的计划、集体合同,以及工资基金的支出原则。劳动集体的意见在大多数情况下被定性为咨询性意见。立法者设想,在讨论过程中,普通工人的积极性能够发挥出来,提出建设性的想法。然而,法律并未具体规定如何激励劳动集体,或如何落实哪怕是咨询性的权利。[94]

扩展经济自主性的尝试

[编辑]1983年7月14日,政府通过了《关于在计划和经营活动中进一步扩大工业生产联合体(企业)权力并加强其对工作成果责任的补充措施》的决议,由此拉开了所谓“大规模经济试验”的序幕。[94]

1983年8月1日,苏联部长会议通过决议,成立了专门的委员会来领导这项经济试验。自1984年1月1日起,联盟层面的重型和交通机械制造业部、电工行业部,以及加盟共和国层面的食品工业部(乌克兰苏维埃社会主义共和国)、轻工业部(白俄罗斯苏维埃社会主义共和国)和地方工业部(立陶宛苏维埃社会主义共和国)开始转入新的运行体制。[94]自1985年1月1日起,试验条件又推广到另外20个部,而到1986年1月1日,几乎所有国民经济部门都转入了新的经营模式。

这项试验的核心在于,真正并大幅度地扩大企业(联合体)在计划、劳动与工资,以及利用自有资金进行技术改造方面的权力。衡量最终成果的主要指标是产品的实现情况,同时要考虑合同义务的履行。[95]试验中进行了“经济核算”的尝试——赋予企业、车间和生产小组以自主权,并允许他们支配自己的收入,以此增强对生产最终结果和超额完成计划的积极性与责任感。与探索企业在自筹资金条件下运作可能性的实验也具有重要意义。

这项试验的成果原本计划作为第十二个五年计划(1986—1990年)期间全国各企业工作的基础。安德罗波夫在1983年12月召开的苏共中央全会上写道:“我们十分重视在若干部委开展的经济试验,即扩大企业权力、加强其对工作成果的责任。在这一过程中,一些新的管理要素将接受检验。其结果将成为为整个国民经济制定相应建议的基础。其他行业也必须提前为此做好准备。” 1984—1986年的经济试验成果,后来成为1987年出台的经济改革决议的基础。[96]

1983年8月18日,苏共中央和苏联部长会议通过了《关于加快国民经济科学技术进步的措施》的决议。决议要求停产凡是未能通过最高或一级质量认证的产品,并由此确立了“加速战略”(1985—1986)。[97]在1985—1986年,计划对生产进行大规模的现代化改造。此外,还“认定有必要在1985—1987年,将农业、建筑、交通、通信、地质和物资供应等领域的联合体、企业和组织,转入以经济核算为基础的体制,来组织新技术的研制、掌握与推广工作”。[97]

1983年,苏联制定了《列宁格勒和列宁格勒州国民经济发展区域—行业综合规划》,其核心是推进自动化并广泛应用计算技术(即“强化-90”计划)。该规划的实际制定工作于1983年完成,1984年7月由苏联国家计划委员会、国家科学技术委员会、苏联科学院主席团批准,并得到了苏共中央的支持。1986年,计划的扩展版本出台,并被要求向其他地区推广其经验。

安德罗波夫十分重视把苏共二十六大及随后几次中央全会所制定的方针付诸实施,这些方针包括:全面推进生产的强化,加快科学技术进步,完善国民经济管理,加强干部的责任感、组织性和纪律性,并不断提高人民物质和精神生活水平。

1983年秋,安德罗波夫的健康状况急剧恶化。11月7日,在纪念十月革命周年的阅兵和游行中,他没有出现在陵墓观礼台上。[98][99][100]经过一番准备工作后,安德罗波夫决定将经济改革的议题提交到1983年12月召开的苏共中央全会。

1983年11月28日,苏联国家经济与数学研究所向安德罗波夫递交了一份题为《关于制定国民经济发展与管理体制完善综合规划》的备忘录。这一构想也体现在安德罗波夫写给全会代表的致辞中:“已经到了必须制定一项全面完善整个国民经济管理机制的规划的时候了。” 在递交给苏共中央全会代表的讲话稿中,安德罗波夫提出了全面完善国民经济管理机制规划的主要方向。[101]全会提出要走上集约化发展的道路,并推进经济的根本性改革。1983年12月的苏共中央全会,根据安德罗波夫的提议,选举沃罗特尼科夫和索洛缅采夫为政治局委员,任命切布里科夫为国家安全委员会主席候选人,任命叶戈尔·利加乔夫为中央书记。此后的1983年12月全会,安德罗波夫仅以书面形式“出席”,从那以后,他的工作活动急剧减少。

外交政策

[编辑]在对外政策方面,安德罗波夫力求与苏联的外交对手达成合理的妥协,但在苏美互不信任公开化的背景下,这样的妥协未能实现。此时,因苏美双方在欧洲部署中程导弹而爆发了危机,阿富汗战争仍在持续。1983年3月8日,美国总统罗纳德·里根在讲话中称苏联为“邪恶帝国”,同年3月23日又宣布了“星球大战计划”理论。

紧张局势的顶点是1983年9月1日发生的惨剧:一架大韩航空公司的波音747客机在进入苏联领空后,被苏联防空部队的一架苏-15战斗机击落,机上246名乘客和23名机组人员全部遇难。美国总统罗纳德·里根称这一事件是“一起反人类的罪行,绝不能被遗忘”,“是野蛮和非人道残酷的行径”。[102]事件发生后,尚未与苏联建立外交关系的韩国国内更是掀起了强烈的愤怒与抗议。在首尔,成千上万的人举行了反对苏联行动的集会和游行,并焚烧苏联国旗。[103]

在对其他社会主义国家的国际关系和发展中国家向社会主义过渡问题上提出了新的观点:

由于各国具体条件和起点不同,各国建设社会主义的道路和方式不可能“千篇一律”,而是“多样的”;各国都有“自己独特的创造”,不能“互相模仿”。“一体化的需求”同各国的利益之间“会产生矛盾”。认为过去把社会主义国家看成整齐划一,处处一致是错误的。

这些观点,與勃列日涅夫强调各国必须遵循“共同规律”和其他社会主义国家主权有限论相比,是个重大变化。

1983年,美国在西德、英国、丹麦、比利时和意大利部署了中程弹道导弹“潘兴Ⅱ”,可在5—7分钟内打到苏联欧洲地区的目标,并部署了各种基站型巡航导弹。作为回应,苏联于1983年11月退出了在日内瓦进行的欧洲导弹谈判。安德罗波夫表示,苏联将采取一系列反制措施:在东德和捷克斯洛伐克部署战术核导弹运载系统,并将苏联核潜艇推进到更靠近美国海岸的位置。

在中苏关系方面,安德罗波夫任苏共中央总书记期间主张“改善苏中关系”,“恢复苏中两国人民的友谊”,继承了勃列日涅夫去世前提出的要实现两国关系正常化的方针,但因安德罗波夫执政时间短暂,没有实质性进展,没有消除邓小平所说的“中苏关系正常化的障碍”。安德罗波夫希望从长远来看,将与东亚大国的联盟作为对抗美国和北约的力量,但实际上,这一策略仅在一定程度上促进了苏中贸易发展,并停止了宣传战,其余方面未取得实质进展。

安德罗波夫曾作为随员先后四次造访中国:1959年作为赫鲁晓夫的随员访华,1963年率苏联最高苏维埃代表团访问越南路过北京,1965年作为部长会议主席柯西金的随员访问越南路过北京,1963年7月和1964年11月参加中苏两党会谈。

死亡与葬礼

[编辑]| 外部音频链接 | |

|---|---|

| 安德罗波夫的讣告 | |

1983年7月和8月,安德罗波夫的健康状况持续恶化,他大部分时间在郊外别墅工作,经常整天卧床不起。当西德总理赫尔穆特·科尔抵达莫斯科时,苏共中央总书记前往克里姆林宫,但下车时只能在保镖的协助下完成。医生强烈建议他注意保养——哪怕是轻微感冒,也可能引发严重后果。

1983年9月1日,安德罗波夫主持了政治局会议后前往克里米亚休养。事实证明,这次会议成为他的最后一次工作:在克里米亚他感冒加重,最终卧病在床——患上了脂肪组织弥漫性化脓性炎(蜂窝织炎)。手术虽然成功,但术后伤口迟迟不愈。身体非常虚弱,无法抵抗体内毒素的侵袭。[104]

在去世前一个月,尤里·安德罗波夫与罗纳德·里根共同被《时代》杂志评为1983年度“风云人物”。

1984年2月9日16时50分,安德罗波夫病逝,终年69岁,官方说法称,死亡原因是长期痛风导致的肾功能衰竭。

安德罗波夫的葬礼于1984年2月14日12时,在莫斯科克里姆林宫红场墓园举行。[105]许多国家的国家元首和政府首脑出席了悼念仪式,包括英国首相玛格丽特·撒切尔和美国副总统老布什。

1984年2月13日,在苏共中央特别会议上,新任总书记康斯坦丁·契尔年科在讲话中表示:

安德罗波夫同志在我们党和国家领导岗位上工作的时间虽短,短得令人惋惜。我们每个人都将怀念他。他离开人世时,正值推动国民经济快速发展、克服国家在70—80年代交替之际面临的困难的关键时期。但我们都清楚,在这短短的时间里,党取得了多么多的成就,有多少新的、富有成效的措施获得了公民权利的认可并在实践中得到落实。继续推进安德罗波夫同志主持下开始的工作,并通过集体努力推动其发展,是对他最好的纪念,也是保证政治延续性的最佳方式。

榮譽

[编辑]

苏联国内

[编辑]- “社会主义劳动英雄”称号(苏联最高苏维埃主席团1974年6月14日命令,“因对党和国家作出重大贡献,并庆祝诞辰六十周年”)。

- 四枚列宁勋章

- 1957年7月23日,苏联最高苏维埃主席团颁发,以表彰他在匈牙利事件期间模范履行公务的表现(未公开发表);

- 1964年6月13日,苏联最高苏维埃主席团颁发,以表彰他对党和国家的贡献,并纪念其五十岁生日;

- 1971年12月2日,苏联最高苏维埃主席团颁发,以表彰他在确保完成1966—1970年国民经济五年计划任务方面的贡献(未公开发表);[106]

- 1974年6月14日,苏联最高苏维埃主席团颁发,以表彰他对党和国家的卓越贡献,并纪念其六十岁生日,同时授予列宁勋章及镰刀与槌子奖章。

- 十月革命勋章(1979年6月14日);

- 下级红旗勋章(1944年7月14日)[e];

- 三枚劳动红旗勋章

- 苏联最高苏维埃主席团1944年9月23日命令[f];

- 苏联最高苏维埃主席团1948年7月24日命令;

- 苏联最高苏维埃主席团1961年2月15日命令,因“完成苏共中央的重要任务”而获奖(未公开发表)。

- 纪念列宁诞辰一百周年奖章(1970年);

- 一级卫国战争游击队员奖章(1943年6月10日);

- 守卫苏联国界有功奖章;

- 1941—1945年伟大卫国战争战胜德国奖章;

- 1941-1945年伟大卫国战争胜利二十周年奖章;

- 1941-1945年伟大卫国战争胜利三十周年奖章;

- 1941-1945年伟大卫国战争中忘我劳动奖章;

- 苏联武装力量五十周年奖章;

- 苏联武装力量六十周年奖章;

- 列宁格勒建城两百五十周年奖章;

- 基辅建城一千五百周年奖章;

- 光荣的国家安全工作人员奖章(1973年)。[107]

苏联之外

[编辑]- 保加利亚人民共和国英雄(1983年);

- 格奥尔基·季米特洛夫勋章(保加利亚人民共和国);

- 一级保加利亚人民共和国勋章;

- 苏赫巴托尔勋章(蒙古人民共和国);

- 红旗勋章(蒙古人民共和国);

- 自由太阳勋章(阿富汗民主共和国);

- 星星勋章(阿富汗民主共和国);

- 卡尔·马克思勋章(东德);

- 匈牙利人民共和国旗帜勋章;

- 弗朗西斯科·博洛涅西上校军事功勋十字勋章(秘鲁);

- 保加利亚自奥斯曼奴役下解放100周年纪念章;

- 蒙古人民革命50周年纪念章;

- 一级加强军队友谊勋章(捷克斯洛伐克);

- 白狮勋章(捷克斯洛伐克)[g]。

家庭状况

[编辑]安德罗波夫有过两次婚姻。第一任妻子为妮娜·延加雷切娃(1914—1994),生有女儿叶夫根尼亚(1936—2018)[18][19]和儿子弗拉基米尔(1940—1975)。[108][109]长子弗拉基米尔·尤里耶维奇命运坎坷——因盗窃入狱两次。出狱后,他去了蒂拉斯波尔,[110]不再触犯法律,但开始酗酒,逐渐沉沦,也不工作。安德罗波夫一直隐瞒儿子曾坐牢的事实——在政治局成员中,没有谁的直系亲属曾是服刑罪犯。[來源請求]按照规定,如果家庭成员中有被定罪者,克格勃干部便无法录用。弗拉基米尔·尤里耶维奇·安德罗波夫于1975年6月4日去世,年仅三十五岁。他曾希望能在临终前见到父亲。然而,安德罗波夫既没有去医院(尽管知道儿子病危),也没有出席葬礼。[97]

第二任妻子为塔季扬娜·菲利波夫娜(婚前姓列别杰娃,1917—1991),生有儿子伊戈尔(1941—2006)[111]和女儿伊琳娜(1947—)。伊戈尔·尤里耶维奇·安德罗波夫的妻子是苏联人民艺术家柳德米拉·丘尔西娜。伊琳娜·尤里耶夫娜·安德罗波娃的丈夫是马雅可夫斯基剧院的演员米哈伊尔·菲利波夫。

评价

[编辑]安德罗波夫是苏联历史上第一位在苏联情报领域的领导人升任苏共和苏联最高领导人,在勃列日涅夫时代安德罗波夫被称作“一个现代的有专业知识的、机智灵活的干部”,在苏共官员中是一个有教养的、具有学者风度的形象。在信任的圈子里,他能够允许自己发表相对自由的看法。与勃列日涅夫不同,他对奉承和奢华无动于衷,无法容忍贪污受贿和徇私舞弊。然而,在原则性问题上,安德罗波夫始终坚持严格的保守立场。[74]克格勃上将菲利普·博布科夫回忆道:

| “ | 他继承了老一代革命家的最佳品质……是真正的新社会建设者……学识渊博,酷爱阅读并密切关注文学,喜欢音乐,还曾写过诗。[112] | ” |

安德罗波夫在与家人谈话时常强调,他的一切成就都是靠自己争取来的,没有依靠任何人的提携,不欠任何人情,从来不听家人的劝告,也不会去听。可实际上,正是因为女儿伊琳娜的关照,这位克格勃主席才把哲学家、文学理论家米哈伊尔·巴赫京接回莫斯科,还为他谋得了国家奖等等。或许,巴赫京提出的“狂欢化理论”——它既能解释、又能联系起伊凡雷帝的“百丑大会”、彼得一世的宫廷狂欢,以及苏维埃政权的各种狂欢式表演——正是克格勃主席所需要的;而在后来,他作为苏斯洛夫的接班人、苏共中央的首席意识形态家,也可能需要借此来推动苏联意识形态与沙皇俄国的意识形态以及传统价值观的某种更深层次的融合。[113][與來源不符]

关于安德罗波夫试图扭转局面、谋划更新国民经济管理、推动民主发展、改革社会生活各个领域的意图,安德罗波夫的助手阿尔卡季·沃尔斯基,以及曾担任奥托·库西宁和安德罗波夫顾问的费奥多尔·布尔拉茨基,在采访和文章中都有不少论述。他们还透露,安德罗波夫希望自己的接班人是米哈伊尔·戈尔巴乔夫。布尔拉茨基声称,虽然安德罗波夫曾批评戈尔巴乔夫不懂得当代真实的国民经济和社会实际,但安德罗波夫本人当年也曾受到同样的批评——尼基塔·赫鲁晓夫就曾把他列为潜在接班人之一,同时指出自己不可能在安德罗波夫还未从老一辈同志那里积累足够经验和经济知识前就卸下职务。[114]不过,布尔拉茨基和沃尔斯基在安德罗波夫担任苏共中央总书记期间,并非他的核心亲信,因此他们的推断其实只是基于推理——主要是基于在契尔年科去世后,戈尔巴乔夫最终当选总书记这一事实。例如,沃尔斯基提到安德罗波夫曾委托戈尔巴乔夫代为主持政治局会议,但戈尔巴乔夫本人直到读到沃尔斯基的采访才听说过这件事。1982—1984年担任苏共中央总书记助理、时任特命全权大使的维克托·沙拉波夫在回忆中也确认,安德罗波夫确实支持上述改革方针,但他同时记得安德罗波夫在政治局会议上乃至私下与他交谈时,都严厉批评过戈尔巴乔夫作为农业书记的工作。他强调,与当年赫鲁晓夫把安德罗波夫称为自己的接班人不同,安德罗波夫本人,[115]完全不像沃尔斯基和布尔拉茨基所说的那样,把戈尔巴乔夫设想为党和国家的领导人,他从未委托戈尔巴乔夫主持政治局会议等事务。与此同时,一些专家,包括政治学家谢尔盖·加夫罗夫,则认为安德罗波夫本有可能成为“俄罗斯的邓小平”,推行必要的改革,从而避免苏联的解体。[116]

据A·加莫夫的说法,尤里·安德罗波夫的儿子伊戈尔也曾回忆说,在去世前的最后几个月里,每当谈到戈尔巴乔夫时,安德罗波夫都会“流露出对他作为苏共中央书记主管农业工作的表现并不满意”。“父亲的想法是把一些年轻的州委书记调到中央来,从他们当中可以挑选出未来的领导人。”在伊戈尔·安德罗波夫未完成、未出版的回忆录中写道:“1983年,‘市场’一词在党中央的走廊里还只是低声耳语。但通向市场经济的道路已经隐约可见。”又写道:“……父亲越清楚地认识到根本性改革和深刻变革的必要性,他行事就越谨慎,改革的蓝图在他眼中就越呈现为渐进而多层次的过程。”类似的观点后来也由邓小平的接班人江泽民表达过。他在采访中说,中国真正符合当代路线的改革,并不是邓小平一上台就立即启动的,而是在受到安德罗波夫路线影响后才逐渐展开。江泽民强调,中国的经济发展走的是“安德罗波夫式的道路”,正因如此才避免了像苏联那样的崩溃与解体。实际上,安德罗波夫团队推行的改革确实带来了一定的经济效果。官方数据显示,1983年经济增长率为4.2%(1982年为3.1%);国民收入增长3.1%;工业生产增长4%;而在当时苏联领导层眼中最关键的指标——农业产量,则提高了6%。[117][118]

记者列昂尼德·姆列钦则持相反观点,他并不认为安德罗波夫有什么积极作用。在他看来,安德罗波夫留给人们的印象是:“高调罢免内务部长晓洛科夫(后来自杀);对乌兹别克斯坦腐败案的调查(‘乌兹别克事件’最终不了了之);在商店、澡堂和电影院进行突击检查,以抓出旷工和游手好闲之人(后来成了笑话的素材);还有一种新出的廉价伏特加,被叫做‘安德罗波夫卡’;以及在一次中央全会发言中,由一名助手替他加上的一句话:‘坦率地说,我们至今还没有真正深入研究我们所生活和工作的这个社会……’。”[97]

近年来,人们可以明显看到一些让安德罗波夫关于俄罗斯经济发展的观点重新进入公共讨论的尝试。比如,2009年9月,在安德罗波夫诞辰95周年之际,俄罗斯自由经济学会举办了一场圆桌会议,全国知名经济学家们在会上广泛讨论了安德罗波夫的文章《卡尔·马克思的学说和苏联社会主义建设的若干问题》。会议最后得出的结论是:有必要对尤里·弗拉基米罗维奇的思想遗产进行公正客观的研究。[119]

正如当代研究安德罗波夫的学者所指出的那样,如今人们对他的形象无疑表现出浓厚兴趣。这不仅是因为,正如布尔拉茨基强调的那样,弗拉基米尔·普京和安德罗波夫一样,都是在担任国家安全机构负责人之后才成为国家最高领导人;也不仅是因为在安德罗波夫的领导下,安全机构的工作人员(包括退休人员)首次开始注重、或者至少公开展示健康、运动的生活方式;还因为他在担任总书记期间尤其强调反腐斗争。[46]人们指出,他的“政治遗产在后苏联俄罗斯显得非常有现实意义”。[120]

著作

[编辑]- 《苏联60年》1982年12月

- 《安德罗波夫言论选集》1942-1983,中文版1984年世界知识出版社

个人兴趣

[编辑]安德罗波夫兴趣广泛,从爵士乐到美国小说都有興趣。他英语流利,喜欢看原版英文小说,还擅长写情诗。他记性驚人,過目不忘,能几乎一字不漏地复述刚看完的百页文字。[121]

參見

[编辑]注释

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ Млечин Л. М. Юрий Андропов. Последняя надежда режима. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. — 511 с.

- ^ По утверждению самого Андропова — родился он годом позже и приписал себе год, чтобы поступить на учёбу в техникум см. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ «Слух об иной дате рождения отца пошел после издания в Москве какой-то книги. Её автор совершенно безосновательно высказал предположение, что Андропов родился на год позже. И эта информация пошла гулять по стране. У нас в семье всегда была известна только одна дата — это 1914 год. Все остальное чистейшие выдумки, которые даже не стоит и обсуждать» (Дочь Юрия Андропова от первого брака, Евгения Волкова) (Ярославская газета «Караван-РОС» от 28.06.2004).

- ^ Aktürk, Şener (2012). Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-85169-5

- ^ Jessup, John E. (1998). An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution, 1945–1996. Westport, CT: Greenwood Press. p. 25. ISBN 978-0-3132-8112-9.

- ^ A Dictionary of 20th Century Communism. Edited by Silvio Pons and Robert Service. Princeton University Press. 2010.

- ^ 7.0 7.1 7.2 Leonid Mlechin. Yuri's childhood and other mysteries from the life of the Chairman article from the Sovershenno Sekretno newspaper № 5, 2008 (in Russian)

- ^ 8.0 8.1 Denis Babichenko (3 October 2005). Легендарная личность [Legendary Personality]. Itogi (in Russian) (40): 30–34. Archived from the original on 22 October 2007. Retrieved 3 July 2008.

- ^ Alexander Ostrovsky (2010). Who Appointed Gorbachev? – Moscow: Algorithm, p. 187 ISBN 978-5-699-40627-2

- ^ 10.0 10.1 Юрий Владимирович Андропов. [2010-11-28]. (原始内容存档于2011-05-12).

- ^ Бурлацкий Ф. М. Юрий Андропов и аристократы духа. — М.: Собрание, 2009, с. 96.

- ^ В архиве найдено заявление о поступлении: «Прошу принять меня в техникум речного судоходства на отделение судоводительное или судостроительное. В настоящее время я работаю помощником киномеханика, рабочий стаж имею 2-годичный» (Андропов).

- ^ «Суперзвёзды». АиФ. 2002-11-04 [2008-09-12]. (原始内容存档于2011-07-20).

- ^ Великий и ужасный. Дата обращения: 8 апреля 2013. Архивировано из оригинала 17 октября 2013 года.

- ^ Васильев Ю. А. Ю. В. Андропов. На пути к власти. — М.: Вече, 2018.

- ^ 16.0 16.1 Карелия № 21 (26 февраля 2004 года). [2010-11-30]. (原始内容存档于2014-08-12).

- ^ Тайны генсека. РИА Новости. 2009-06-15 [2020-07-20]. (原始内容存档于2020-07-20) (俄语). 已忽略未知参数

|subtitle=(帮助) - ^ 18.0 18.1 «Отец уехал на комсомольскую работу и больше не возвращался». www.kommersant.ru. 2001-06-26 [2022-06-03]. (原始内容存档于2022-05-14).

- ^ 19.0 19.1 Внук Андропова не общался со своим дедом. [2010-11-28]. (原始内容存档于2011-11-07).

- ^ Юрий Андропов — от Лубянки до Кремля. [2010-02-08]. (原始内容存档于2011-03-10).

- ^ Васильев Ю. А. Невидимая война. Аналитическая разведка. Карельское время Ю. В. Андропова. 1942—1943 гг. // Исторический архив. — 2017. —— № 1. — С. 98—99.

- ^ Васильев Ю. А. Ю. В. Андропов. На пути к власти. — М.: Вече, 2018

- ^ 23.0 23.1 Новая газета. Новая газета. (原始内容存档于2008-09-06).

- ^ 24.0 24.1 Цит. по публикации Игоря Минутко в журнале «Гражданинъ» № 2 за 2004 год (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ /. (原始内容存档于2012-01-11).

- ^ 26.0 26.1 См. также в разделе литературы ссылку на аудиоверсию книги И. Минутко, содержащей эти документы

- ^ 27.0 27.1 Богданов, Леонид Павлович. Секретный визит // Спецназ России. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Родился государственный и партийный деятель Юрий Владимирович Андропов. День в истории. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. [2021-03-13]. (原始内容存档于2021-06-25).

- ^ Юрий Владимирович Андропов. Официальная справка члена Политбюро / Члены руководящих органов ЦК КПСС (биографический справочник) // Известия ЦК КПСС, 1990 (июнь). — № 7 (306).

- ^ Лабудин А. В., Кирьянен А. И., Самодуров А. А. Андропов и Карелия (PDF). [2018-05-05]. (原始内容存档 (PDF)于2018-05-05). 已忽略未知参数

|subtitle=(帮助) - ^ Список депутатов Верховного Совета СССР 3-го созыва. [2015-08-19]. (原始内容存档于2012-12-05).

- ^ Список депутатов Верховного Совета СССР 6-го созыва. [2015-08-19]. (原始内容存档于2012-12-05).

- ^ Список депутатов Верховного Совета СССР 7-го созыва. [2015-08-19]. (原始内容存档于2012-12-05).

- ^ Список депутатов Верховного Совета СССР 8-го созыва. [2015-08-19]. (原始内容存档于2013-03-13).

- ^ 35.0 35.1 Депутаты Верховного Совета СССР. 9 созыв. Издание Президиума Верховного Совета СССР. М. 1974 (俄语).

- ^ Список депутатов Верховного Совета СССР 10-го созыва. [2015-08-19]. (原始内容存档于2013-07-10).

- ^ "Человек с душком". www.kommersant.ru. 2001-02-06 [2020-07-28]. (原始内容存档于2020-07-28).

- ^ «…в июне в дивизию прилетела комиссия из Москвы. Одним из её членов был инспектор ЦК КПСС Андропов. Тот самый, что стал впоследствии Генеральным секретарём ЦК КПСС. В нашем полку Юрий Владимирович собрал агитаторов, озабоченно говорил о недопустимости пьянства на военной службе и полнейшем его искоренении. Дал несколько практических советов по агитационной работе. В качестве отвлекающего средства рекомендовал организовывать в дни выдачи денежного довольствия поездки офицеров в город за покупками вещей, как для себя, так и для семей» [1][失效連結].

- ^ АВП РФ. — Ф. 0122. — Оп. 35а. — П. 118а. — Д. 1. — Лл. 103, 104, 106, 107, 108.

- ^ «Профиль» — еженедельный деловой журнал. web.archive.org. 2007-05-19 [2020-12-22]. (原始内容存档于2007-05-19).

- ^ 41.0 41.1 41.2 АНДРОПОВ. «АНГЛИЙСКИЙ АГЕНТ» — СПЕЦНАЗ РОССИИ - История. www.specnaz.ru. [2025-09-22].

- ^ Арбатов Г. Человек системы. — М.: Центрполиграф, 2015.

- ^ Владимир Попов. Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ. Французская «фирма» Андропова и Питовранова.

- ^ История России XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). — Том III. — М.: Эксмо, 2017.

- ^ Стыкалин А. Андропов в Венгрии накануне революции 1956 года. [2010-11-29]. (原始内容存档于2011-10-18).

- ^ 46.0 46.1 Архивированная копия (PDF). [2015-08-16]. (原始内容存档 (PDF)于2015-12-22).

- ^ Записка заведующего Отделом ЦК КПСС Ю. В. Андропова. 1964 г.. [2021-09-19]. (原始内容存档于2020-09-16). 已忽略未知参数

|subtitle=(帮助) - ^ Протокольная запись к вопросу, обсуждавшемуся на заседании Президиума ЦК КПСС о Китае. [2021-09-19]. (原始内容存档于2020-09-16). 已忽略未知参数

|subtitle=(帮助) - ^ Брежнев как наркоман разрядки. [2019-03-22]. (原始内容存档于2019-03-22). 已忽略未知参数

|subtitle=(帮助) - ^ Арбатов Г. Человек системы: наблюдения и размышления очевидца её распада. — М.: Вагриус, 2002.

- ^ Арбатов Г. Из недавнего прощлого // Знамя. — 1990. — № 10. — С. 205—206.

- ^ Чазов Е. Здоровье и власть: воспоминания «кремлёвского врача». — М.: Новости, 1992. — С. 19.

- ^ Рой Медведев. Андропов. — М., 2006.

- ^ Георгий Шахназаров. «С вождями и без них». 2001 [2020-01-27]. (原始内容存档于2020-01-27).

- ^ Последнее откровение Семичастного. Огонёк. — 2001. — № 4 (4679). 2001-01-28 [2021-03-27]. (原始内容存档于2017-06-07).

- ^ Записка Андропова в ЦК КПСС № 1631-А от 3 июля 1967 года // Политбюро и органы государственной безопасности / сост., вступ. ст., коммент. О. Б. Мозохина. — М.: Кучково поле, 2017. — ISBN 978-5-9950-0862-0. — С. 735.

- ^ Доклад Ю. В. Андропова Л. И. Брежневу о результатах работы КГБ при СМ СССР и его органов на местах за 1967 год № 1025-А/ОВ от 6 мая 1968 года // Политбюро и органы государственной безопасности / сост., вступ. ст., коммент. О. Б. Мозохина. — М.: Кучково поле, 2017. — ISBN 978-5-9950-0862-0. — С. 739, 744.

- ^ Сюзанна Шаттенберг. Леонид Брежнев: Величие и трагедия человека и страны. // М.: РОССПЭН, 2018. — ISBN 978-5-8243-2244-6. — С. 491.

- ^ Докладная записка Ю. В. Андропова в ЦК КПСС о разгроме Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН). [2009-07-15]. (原始内容存档于2009-10-28).

- ^ https://web.archive.org/web/20070614130337/http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis80/lett83-1.pdf

- ^ Потаённый Андропов. Известия науки. [2007-05-04]. (原始内容存档于2007-06-01).

- ^ Медведев Р. А. Связь времён. — Ставрополь, 1992.

- ^ アーカイブされたコピー. [2007-05-21]. (原始内容存档于2007-05-21).

- ^ Корольков А. Москва + Гавана = Огаден // Родина. — 2010. — № 3. — С. 123.

- ^ Решение Политбюро ЦК КПСС № П176/125 от 12 декабря 1979 года. [2012-11-26]. (原始内容存档于2012-12-15).

- ^ «Человек с душком». Коммерсантъ. [2020-07-28]. (原始内容存档于2020-07-28). 已忽略未知参数

|description=(帮助) - ^ Cucciolla, Riccardo Mario. Sharaf Rashidov and the international dimensions of Soviet Uzbekistan. Central Asian Survey. 2020-04-02, 39 (2): 185–201. doi:10.1080/02634937.2019.1708269 –通过Taylor and Francis+NEJM.

- ^ Юрий Дроздов: «Россия для США — не поверженный противник». Фонтанка.ру. 2011-03-05 [2013-04-20]. (原始内容存档于2013-03-25). 已忽略未知参数

|description=(帮助) - ^ 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 Би-Би-Си: «Юрий Андропов: новый Сталин или советский Дэн Сяопин?». [2012-11-26]. (原始内容存档于2012-11-16).

- ^ Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West, Gardners Books (2000), ISBN 0-14-028487-7.

- ^ Coll, Steve (2004). Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. New York: Penguin Press. ISBN 1-59420-007-6. OCLC 52814066

- ^ Rutland, Peter; Pomper, Philip (17 August 2011). "Stalin caused the Soviet collapse". The Moscow Times.

- ^ Wilfried Loth. Moscow, Prague and Warsaw: Overcoming the Brezhnev Doctrine. Cold War History 1, no. 2 (2001): 103–118.

- ^ 74.0 74.1 Советский Союз: Последние год. [2008-11-22]. (原始内容存档于2006-10-10).

- ^ Яковлев А. Н. Омут памяти. Сумерки. — М., 2005. — С. 559.

- ^ Андропов: Биография Юрия Андропова. [2013-11-03]. (原始内容存档于2013-11-04). 已忽略未知参数

|description=(帮助) - ^ История России. 1917—2009 / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. — § 2. Конституция СССР 1977 года и положение в стране в годы позднего «развитого социализма». 1977—1985 годы. Поиски путей упрочения социализма при Андропове и Черненко (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Судебный департамент. [2016-02-10]. (原始内容存档于2016-03-17).

- ^ Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. — М.: Республика, 1995. — ISBN 5250025013 — 511 с. — С. 381.

- ^ «Коммерсантъ», 12.09.2006. Четыре генсека. Аркадий Вольский о Брежневе, Андропове, Черненко и Горбачеве

- ^ Земцов Б. Н., Шубин А. В., Данилевский И. Н. История России. — Политика Ю. В. Андропова И К. У. Черненко. Выводы. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Ненашев М. Ф. Последнее правительство СССР. Личные свидетельства. Диалоги. — М., 1993. — С. 23.

- ^ Ненашев М. Ф. Заложник времени (заметки, размышления, свидетельства). — М.: Прогресс-Культура, 1993.

- ^ Лукьянов А. И. В водовороте российской смуты. Размышления, диалоги, документы. — М., 1999. — С. 55.

- ^ Корягина Т. И. Мы стали свидетелями антиперестройки // Литературная Россия. — 1992. — 10 января.

- ^ Корягина Т. И. Политику они превратили в фарс // Политика. — 1991. — № 8.

- ^ Рыжков Н. И. Перестройка. История предательства. — М.: Новости, 1992. — С. 46—47.

- ^ Меньшиков С. М. На Старой площади — 5. [2013-03-27]. (原始内容存档于2015-02-13).

- ^ Бронштейн М. Л. На рубеже эпох. — Таллин, 2002. — С. 49.

- ^ Андропов Ю. В. Учение К. Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР. — Избранные речи и статьи. — 2-е изд. — М., 1983. — С. 231—245.

- ^ Андропов Ю. В. Речь на Пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 г. Там же.

- ^ Фроянов И. Я. Глава четвёртая. Андропов. Погружение в бездну (Россия на исходе XX века). (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ К 100-летию со дня рождения Ю. В. Андропова. [2015-05-16]. (原始内容存档于2015-10-01).

- ^ 94.0 94.1 94.2 94.3 Александр Шубин. Россия в поисках пути: реформы тысяча девятьсот восьмидесятых. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Вторая попытка реформ (реформа 1983 г.). [2014-04-04]. (原始内容存档于2014-04-07).

- ^ Круглов В. В., Лабудин А. В. Иная стратегия реформ (к 95-летию Ю. В. Андропова) (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 97.0 97.1 97.2 97.3 Шубин А. В. «Золотая осень, или Период застоя СССР в 1975—1985 гг.»

- ^ Серый кардинал. Юрий Андропов писал стихи и предвосхитил «перестройку». [2017-12-12]. (原始内容存档于2017-12-13).

- ^ Один год из жизни Юрия Андропова — Литературная газета. [2017-12-12]. (原始内容存档于2017-12-13).

- ^ Архивированная копия. [2017-12-12]. (原始内容存档于2018-08-16).

- ^ А. Лабудин. Ю. В. Андропов о реформах. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Address to the Nation on the Soviet Attack on a Korean Civilian Airliner. [2009-08-04]. (原始内容存档于2012-02-18). 已忽略未知参数

|lang=(建议使用|language=) (帮助) - ^ YouTube上的"공중에서 사라진 269명"...'KAL 007 피격사건' 미스터리 („269 человек исчезли в воздухе“ … Тайна инцидента со сбитым KAL 007)

- ^ Е. Чазов «Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Черненко…»

- ^ Похороны Юрия Владимировича Андропова, журнал «Смена», № 1363, март 1984. [2013-09-04]. (原始内容存档于2014-01-12).

- ^ Члены Политбюро ЦК КПСС. 30 декабря 1971 (групповое фото награжденных). [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-06-24).

- ^ Публикация из альманаха: Альманах «Лубянка» — отечественные спецслужбы вчера, сегодня, завтра. [2012-03-16]. (原始内容存档于2012-05-09).

- ^ Блоцкий О. М. Неизвестный сын Андропова. [2011-10-31]. (原始内容存档于2011-08-28).

- ^ Юрий Владимирович Андропов. (原始内容存档于2010-05-03).

- ^ Тайна генсека " Профсоюзные Вести. [2016-09-10]. (原始内容存档于2017-08-05).

- ^ Могила Т. Ф. Андроповой на Троекуровском кладбище. [2017-03-28]. (原始内容存档于2017-04-26).

- ^ ЖАНДАРМСКАЯ МАДОННА : - © Газета «Московская Комсомолка» - 07 - Издательский Дом «Новый Взгляд» - Издательский Дом «Новый Взгляд» -. Издательский Дом «Новый Взгляд». [2022-06-03]. (原始内容存档于2021-11-17).

- ^ А. Рудевич. 7 фактов о Михаиле Бахтине. © Русская Семёрка russian7.ru. [2018-05-08]. (原始内容存档于2018-05-09).

- ^ Бурлацкий Ф. М. Потаённый Андропов. Известия. [2018-05-14]. (原始内容存档于2018-05-15).

- ^ Что не помешало оценившему реальную обстановку Андропову участвовать в заговоре Л. И. Брежнева и товарищей при условии признания Ю. В. Андропова преемником Л. И. Брежнева.

- ^ Итоговый выпуск программы «Суд времени» «Андропов: завинчивание гаек или политика с двойным дном?» на федеральном телевизионном канале Петербург — Пятый канал 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-12-05.

- ^ А. Рудевич 10 фактов, которые помогут лучше понять Юрия Андропова. © Русская Семёрка russian7.ru. [2018-05-08]. (原始内容存档于2018-05-09).

- ^ А. Гамов. При Андропове СССР мог пойти по пути Китая? //Комсомольская правда. 2007. [2019-02-21]. (原始内容存档于2007-11-13).

- ^ ВЭО России сегодня. [2014-12-05]. (原始内容存档于2014-12-05).

- ^ Андропов в Венгрии (1953—1957): посол СССР как проводник советского влияния в «народно-демократической» стране | Уроки истории. (原始内容存档于2015-12-22).

- ^ 盛世良. 神秘的安德罗波夫. 2008-01-03 [2010-12-22] (中文).[永久失效連結]

延伸阅读

[编辑]- Васильев Ю. А. Тайны «Могикана» (К 100-летию со дня рождения Ю. В. Андропова) (PDF). М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 2014. [[Special:BookSources/978-5-98079-992-2 (архивировано в WebCite / WaybackMachine)|ISBN 978-5-98079-992-2 (архивировано в [http://www.webcitation.org/6qA5COCn7 WebCite] / [https://web.archive.org/web/20160803174216/http://mosgu.ru/nauchnaya/publications/2014/monographs/Vasiliev_Mohicans-Secrets.pdf WaybackMachine])]] 请检查

|isbn=值 (帮助) (俄语). - Васильев Ю. А. Юрий Андропов. На пути к власти 1500 экз. М.: Вече. 2018. ISBN 978-5-4444-6256-0 (俄语).

- Земцов И. Г. Андропов: политические дилеммы и борьба за власть. — Иерусалим, 1983. — 242 с. : портр..

- Семанов С. Н. Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки 10000 экз. Вече. 2001. ISBN 5-7838-0939-X (俄语).

- Семанов С. Н. Юрий Андропов 3000 экз. Эксмо. 2003. ISBN 5-699-04415-9 (俄语).

- Семанов С. Н. Председатель КГБ Юрий Андропов 4000 экз. Алгоритм. 2008. ISBN 978-5-9265-0513-6 (俄语). (2-е изд. 2011 под загл. «Юрий Андропов: Генсек из КГБ»)

- Минутко И. А. Андропов. Бездна (Миф о Юрии Андропове) 7000 экз. Алгоритм. 2002. ISBN 5-17-015238-8 (俄语).

- Чертопруд С. В. Андропов — КГБ 4000 экз. М.: Эксмо Яуза. 2004. ISBN 5-699-08162-3 (俄语).

- Энциклопедия секретных служб России. М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига. Автор-составитель А. И. Колпакиди. 2004: 430—431. ISBN 5-17018975-3 (俄语).

- Чертопруд С. В. Юрий Андропов: Тайны председателя КГБ. Гении и злодеи 2-е изд., испр. и доп 4000 экз. М.: Яуза Эксмо. 2006. ISBN 5-699-15351-9 (俄语).

- Медведев Р. А. Генсек с Лубянки. — М.: Лета, 1993. — 222 c. — Тираж 10 000 экз. — ISBN 5-86897-002-0.

- Медведев Р. А. Андропов. — М.: Молодая гвардия, 2006. — (Жизнь замечательных людей) (Премия ФСБ по литературе за 2007 год; 2-е изд. 2012)

- Петров Н. В. Время Андропова. — М.: РОССПЭН, 2023. — 768 с. : ил. ISBN 978-5-8243-2525-6

- Якутин Ю. В. Актуальность методологических подходов Ю. В. Андропова (1914—1984) // Российская школа социально-экономической мысли: Истоки, принципы, перспективы: Материалы первого Российского экономического конгресса. — М., 2010. — С. 104—112.

- Салов Е. И. Андропов: Четыре главы из политического эссе 2-е изд., испр. и доп 1500 экз. Майкоп: ООО Качество. 2014. ISBN 978-5-9703-0436-5 (俄语).

- Синицин И. Е. Андропов вблизи: Воспоминания о временах оттепели и застоя. М.: Центрполиграф. 2015. ISBN 978-5-227-05745-7 (俄语).

- Шлейкин Ю. В. Андропов. Карелия. 1940—1951. Петрозаводск: Острова. 2014. ISBN 978-5-98686-057-2 (俄语).

- Соловьёв В. И., Клепикова Е. К. Борьба в Кремле. От Андропова до Горбачёва.. Нью-Йорк — Иерусалим — Париж: Время и мы. 1986 (俄语).

- Соловьёв В. И., Клепикова Е. К. Заговорщики в Кремле. Москва: Московский Центр Искусств. 1991 (俄语).

- Соловьёв В. И., Клепикова Е. К. Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль. СПб: Северин. 1995 (俄语).

- Дипломатический словарь. М., 1984, с. 81

- Диенко А. Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический словарь спецслужб. М., 2002

- Ярославский Край в 20 веке. Кто есть кто? Т.2: Политика. Историко-биографический справочник. Ярославль, 2008

- Горбачев А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник. 5 изд. М., Infogans, 2017

- Майоров А. Правда об Афганской войне (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Воронов В. Жандармская Мадонна

- Андропов Ю. В. КГБ против МВД… (页面存档备份,存于互联网档案馆)[失效連結]

- Кречетников А. Юрий Андропов: новый Сталин или советский Дэн Сяопин? (页面存档备份,存于互联网档案馆) // Би-Би-Си

- Млечин Л. Загадочный Андропов

- Хлобустов О. Об Андропове на сайте «Хронос» (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Бабиченко Д. Юрий Андропов, легендарная личность (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- «Выстрел в Андропова» Фильм Алексея Пивоварова (НТВ) из серии «Дело темное»[失效連結]

- Костырченко Г. В. Карьерные страдания молодого Андропова: как он «отмывал» свое прошлое // Россия XXI. — 2013. — № 3. — С. 50—73.

- Лабудин А. В., Кирьянен А. И., Самодуров А. А. Андропов и Карелия // Управленческое консультирование. 2017.

- Избачков Ю. С., Рыбак К. Е. Заметка о представителях рода Флекенштейн // Журнал Института Наследия. — 2024. — № 3. — С. 19-25.

外部链接

[编辑]- List of Andropov documents related to Andrei Sakharov and other dissidents

- 克格勃1967年度报告,安德罗波夫签署 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 来自CNN网站

| 前任: 勃列日涅夫 |

苏联共产党中央委员会总书记 1982年-1984年 |

继任: 契尔年科 |

- 自июня 2020带有失效链接的条目

- 社會主義勞動英雄

- 列寧勳章獲得者

- 十月革命勳章獲得者

- 紅旗勳章獲得者

- 勞動紅旗勳章獲得者

- 守卫苏联国界有功奖章获得者

- 1941-1945年伟大卫国战争战胜德国奖章获得者

- 1941-1945年伟大卫国战争中忘我劳动奖章获得者

- 列宁格勒建城两百五十周年奖章获得者

- 基辅建城一千五百周年奖章获得者

- 保加利亚人民共和国英雄

- 格奥尔基·季米特洛夫勋章获得者

- 苏赫巴托尔勋章获得者

- 卡尔·马克思勋章获得者

- 1914年出生

- 1984年逝世

- 缺少可靠来源的条目

- 自2014年1月11日带有失效链接的条目

- 苏联的共产党领导人

- 包含KANTO标识符的维基百科条目

- 蘇聯共產黨黨員

- 蘇聯共產黨總書記

- 克格勃主席

- 蘇聯駐匈牙利大使

- 蘇聯阿富汗戰爭人物

- 蘇聯第二次世界大戰人物

- 冷戰時期領袖

- 時代年度風雲人物

- 安葬於克里姆林宮紅場墓園者

- 斯塔夫罗波尔边疆区人

- 苏共二十二大代表

- 苏共二十三大代表

- 苏共二十四大代表

- 苏共二十五大代表

- 苏共二十六大代表

- 苏联大将

- 苏共中央高级党校毕业生

- 参与镇压1956年匈牙利革命人物

- 卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃代表

- 任內身亡的政治人物

- 苏联共青团官员

- 6月15日出生