新娘甚至被光棍們扒光了衣服

| 新娘甚至被光棍們扒光了衣服(大玻璃) | |

|---|---|

| 法語:La mariée mise à nu par ses célibataires, même(Le Grand Verre)) | |

| |

| 藝術家 | 杜尚 |

| 年份 | 1915–23 |

| 類型 | 油、清漆、鉛綫、和兩塊玻璃板 |

| 尺寸 | 277.5厘米 × 175.9厘米(109.25 in × 69.25 in) |

| 收藏地 | 費城費城美術館 |

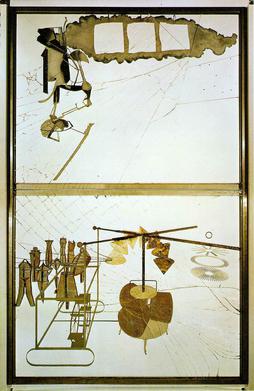

《新娘甚至被光棍們扒光了衣服》(法語:La mariée mise à nu par ses célibataires, même),或者叫《大玻璃》(Le Grand Verre),是美籍法裔藝術家杜象創作的一件藝術品。此作基本是由兩塊高達9英尺(2.7米)的玻璃組成,上有油、清漆、鉛綫甚至是灰塵做成的圖案。

1912年秋,杜象放棄傳統繪畫,開始探索新的藝術創作方式。不久,他便開始籌劃《大玻璃》,並於1915年著手創作這件作品,歷時八年。這件作品匯集了杜象對藝術的許多執著:性、偶然性、機器、幽默、語言遊戲以及繪畫幻覺的運作方式。[1] 作品描繪了上半幅畫面中神秘的新娘與下半幅畫面中赤裸裸、飢渴難耐的單身漢之間的情色張力。大多數人喜歡分析機器與人緊密相連,卻又將機器置於角色之中的性敘事。

《大玻璃》由上下兩片玻璃板構成,在上半部分,機器與昆蟲混合的新娘脫光衣服,散發出誘人的香氣。在畫面的下半部分,九位形似人體模型的單身漢與新娘永遠隔絕,他們通過釋放性氣體來回應,這些氣體隨後被各種機械裝置處理。这些形象,幾乎都是像機械製圖一樣被精確地描繪出。杜象他認為機械式地描繪圖形,是避開過往的描繪方式的一个方法。逃避傳統的毒害,得到全然的自由。

1915 年杜象一到紐約,便受到一些重要收藏家的歡迎,他發現這個環境自由而輕鬆,沒有傳統美學的束縛。他曾說:「歐洲的藝術已經結束、死亡了,美國才是未來藝術的祖國」。在紐約,杜象延續他之前開始探索的新媒材與新形式,著手創作《大玻璃》作品。斷斷續續的創作過程中,包括了杜象謔稱的「養灰塵」階段 — 任由玻璃板在畫室中累積灰塵,而使得上面的色彩產生變化。杜象向來無意「為眼睛製作繪畫」,也表明:「我的興趣在觀念 — 而不是視覺的產品」。

杜象於1915年9月在紐約開始創作這件作品,收藏家沃爾特·C·阿倫斯伯格於1918年將其購入。1921年,阿倫斯伯格遷居洛杉磯後,將其賣給了凱瑟琳·索菲.德雷爾(Katherine Sophie Dreier),以便作品留在紐約讓杜象得以繼續創作。杜象於1923年宣吿停止繼續製作《大玻璃》作品,最終未完成。

1926年此作首次參展,地點為布魯克林博物館。後來在運輸過程中玻璃板破裂,杜象親自將其修復。德雷爾死後捐贈給美國費城美術館,1954年成為美術館的永久典藏品——在費城美術館的典藏常設展,作品被固定在地板上展示。

這件作品據推測是在1927至1931年展覽的運送過程不小心破裂,因這段期間作品放在倉庫中、包裝櫃並未打開所以沒被收藏家德雷爾發現,直到在1931年藏家打開包裝櫃時才發現玻璃破裂。杜象在1936年第一次修復《大玻璃》作品,把這作品意外打破的痕跡,在修復過程中保存下來,保留其破碎震盪痕跡,並宣稱玻璃裂縫的對稱圖案是一種改良。

《大玻璃》作品於1943年至1946年在美國現代美術館展出,杜象陪同作品前往美術館,在一些玻璃碎片在運輸過程中滑落後對其進行了第二次的作品修復。

杜象《大玻璃》作品被宣稱為未完成(1915~1923),並被多次買賣(1918、1921)、展出、損壞(1927~1931、1943~1946)、修復(1936、1943),最後被捐贈到美術館永久典藏(1954)。

杜象留下了大量關於創作過程的筆記,這些筆記被用於創作藝術家認可的《大玻璃》三件複製品:第一件是1961年在斯德哥爾摩當代美術館,第二件是1966年在倫敦泰德美術館[2] [3](均於20世紀60年代完成),第三件是1980年完成於東京大學的駒場博物館[4] [5]。

参考文献

[编辑]- ^ The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass)

- ^ Tomkins, Calvin: Duchamp: A Biography.

- ^ The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even (页面存档备份,存于互联网档案馆), Tate Collection

- ^ Replica of Duchamp's 'The Large Glass'

- ^ Komaba Museum, the University of Tokyo. C.u-tokyo.ac.jp. [2014-03-21]. (原始内容存档于2013-02-10).

- Duchamp, Marcel. The Essential Writings of Marcel Duchamp: Salt Seller. Thames & Hudson. 1975. ISBN 0-500-01124-9.

- Golding, John, Fleming/Honour Ed.: Duchamp: The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even. London, The Penguin Press, 1973

- Hamilton, Richard: Typo/Topography of Marcel Duchamp's Large Glass (页面存档备份,存于互联网档案馆), 2001–02.

- Henderson, Linda Dalrymple. Duchamp In Context. Princeton University Press. 1998. ISBN 0-691-12386-1.

- Tomkins, Calvin: Duchamp: A Biography. Henry Holt and Company, Inc., 1996. ISBN 0-8050-5789-7.

外部連接

[编辑]- The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (页面存档备份,存于互联网档案馆) is displayed at the Philadelphia Museum of Art.

- Making Sense of Marcel Duchamp by Andrew Stafford. Includes animation of The Large Glass

- Kinetic Realization Duchamp's Bicycle Wheel with the Chocolate Grinder and Scissors of The Large Glass