纳伊姆·弗拉舍里

| 纳伊姆·弗拉舍里 Naim Frashëri | |

|---|---|

| |

| 出生 | 1846年5月25日 奥斯曼帝国雅尼亞州(今阿尔巴尼亚吉羅卡斯特州) |

| 逝世 | 1900年10月20日(54歲) 奥斯曼帝国君士坦丁堡卡德柯伊(今土耳其伊斯坦布尔) |

| 職業 | 历史学家、记者、诗人、革命者 |

| 語言 | |

| 母校 | 佐西马亚中学 |

| 體裁 | 诗歌、非虚构作品 |

| 文學運動 | 阿尔巴尼亚民族复兴 |

| 親屬 | |

| 簽名 | |

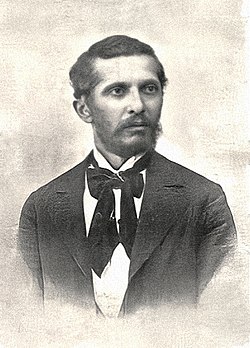

纳伊姆·弗拉舍里(阿爾巴尼亞語:Naim Frashëri,1846年5月25日—1900年10月20日)是阿尔巴尼亚诗人、历史学家、革命者,出生于奧斯曼帝國统治下的阿尔巴尼亚,曾担任公务员,在阿尔巴尼亚民族复兴运动後投身民族文学创作,晚年定居君士坦丁堡,直至逝世。

纳伊姆·弗拉舍里在文学领域是阿尔巴尼亚现代文学的奠基人及19世纪阿尔巴尼亚最有影响力的文化人物之一,其诗歌多具有浪漫主义色彩[1]。其代表作有詩歌《哦,阿爾巴尼亞的山脈》、《畜群和田园》、《夏季的花朵》、《斯堪德培的一生》等。

生平

[编辑]早年生涯

[编辑]納伊姆·弗拉舍里於1846年5月25日出生於奧斯曼帝國雅尼亞州弗拉舍爾村(今阿尔巴尼亚吉羅卡斯特州佩尔梅特)一個富裕的阿爾巴尼亞穆斯林家庭,該家庭也是拜克塔什教團的信众[2]:151-153。他是弗拉舍尔村地主兼軍事指揮官哈利德·弗拉舍里(Halid Frashëri)和埃米內·弗拉舍里(Emine)的八個孩子之一[3]:13。政治人物阿卜杜尔·弗拉舍里、诗人萨米·弗拉舍里也是他的兄弟[4]:55。哈利德屬於弗拉舍里家族的達科拉里(Dakollari)支系。他們是格拉姆什的阿亞茲·貝伊(Ajaz Bey)的後裔,後者於1650年至1660年间担任奧斯曼帝國在弗拉舍爾的指揮官。阿亞茲·貝伊的祖父哈姆扎·貝伊(Hamza Bey)在1570年叛亂後便遭到当局流放,亦失去了他在托莫里察的土地,但隨著科普魯律·穆罕默德帕夏的崛起,哈姆扎·貝伊的命運發生了改變,帕夏出面干預,並赦免了他們的罪行[5]:385。其母亲埃米內來自科爾察週邊地區,是15世纪政治人物伊利亞茲貝伊·米拉霍里的后代之一[6]。

納伊姆·弗拉舍里和他的兄弟阿卜杜尔和萨米在家乡弗拉舍爾村長大,並在弗拉舍尔学堂學習伊斯蘭教神學、奧斯曼土耳其語、阿拉伯語和波斯語[7]。1861年,父亲哈利德逝世後,长兄阿卜杜尔成为户主,以经商为生,1865年,弗拉舍里一家迁到希腊约阿尼纳,他與弟弟萨米也进入佐西马亚中学学习[3]:90,在佐西马亚,弗拉舍里受到了非伊斯兰教文化的熏陶,大量阅读了古希腊、古罗马的文學哲学作品,也深入了解了法国启蒙主义思想以及其對欧洲近代史的影响,掌握了现代希腊语、法语等外语,這为其日后投身文学创作、倡导阿尔巴尼亚民族文化复兴奠定了基础[4]:56。

职业生涯

[编辑]1869年完成學業後,纳伊姆·弗拉舍里来到奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡,在当地的一家报社辦公室工作了幾個月,之后担任波斯语教员,与此同时,他也开始以波斯语创作诗歌,亦出版了文法書《基於新方法的波斯語規則》(Kavâʻid-i Fârsiyye ber-Tarz-ı Nevîn)[8]:411-415,由於肺結核,他被迫返回家鄉弗拉舍爾养病,当地的氣候令弗拉舍里得以康复,他随即进入奧斯曼帝國的官僚機構工作,先後在薩蘭達、培拉特擔任文員[3]:14。1874年,他成为萨兰达海关的文员,1876年,他因在外出狩獵時著涼导致的风湿病辭去了工作,前往奥匈帝国的巴登,在一處療養院療养了6个月[6][9]。1878年,他在培拉特擔任了八個月的税务官员[10]。1879年,纳伊姆·弗拉舍里离开培拉特,在约阿尼纳居住了3年[8]:412。

1877年,奥斯曼帝国在與俄国的战争中战败,1878年,英、法、德、奥、俄、意大利等歐洲列強在柏林舉行了柏林會議並签署《柏林條約》,试图限制俄罗斯帝国在巴尔干半岛的影响力,但也瓜分了阿尔巴尼亚的领土,引起了阿国有识之士的不满,纳伊姆·弗拉舍里的长兄阿卜杜尔及帕什科·瓦索等知识分子决定召集各地的阿尔巴尼亚族代表,在普里兹伦组建了普里茲倫聯盟,以阻止阿尔巴尼亚被列强瓜分[11]。他虽与普里兹伦同盟建立了联系,但没有直接参加这个同盟的大部分活动[3]:90。1879年,纳伊姆·弗拉舍里和弟弟萨米等人在君士坦丁堡共同建立了阿尔巴尼亚文学出版协会,以促进阿尔巴尼亚语作品的出版[12]:119[3]:59。而上述活动也令弗拉舍里将创作重心转向以阿尔巴尼亚语创作,他也于1880年创作了第一首阿语诗歌《阿尔巴尼亚》,這大大激励了阿尔巴尼亚的民族主义者[4]:56。

1881年夏天,阿卜杜尔·弗拉舍里等人所领导的普里兹伦同盟被奧斯曼帝國鎮壓,阿卜杜尔以及同盟的一些成員被帝国当局逮捕。奥斯曼帝国的特別審判法庭將他判處死刑。然而,阿卜杜勒-哈米德二世將其刑罚改为终身监禁,之后,阿卜杜尔被關押在普里茲倫的一座城堡監獄,之后被移监至君士坦丁堡[3]:80-81[12]:105。1886年,他最終因健康原因獲釋,條件是他放棄任何政治或愛國活動[4]:56。就在普里兹伦同盟被镇压同时,在约阿尼纳的纳伊姆·弗拉舍里也受到了当地警察的监视[4]:56,加之阿尔巴尼亚民族主義、自由主義團體的動員,他也於1882年初與家人迁居君士坦丁堡,直到逝世,迁居不久之後,他憑藉出色的表達能力、著作和譯作被当局任命為奧斯曼帝國教育部督察委員會委員[8]:412。1883年,他还参与创办了阿尔巴尼亚语文学杂志《光明》[13]。

1885年,奥斯曼当局禁止了阿尔巴尼亚语的著作发行。這迫使很多阿语作品在國外出版,但纳伊姆·弗拉舍里有时也利用他的职务,以及自己姓名首字母縮寫N.H.F.繞過了這些限制[12]:128[14]。在弗拉舍里兄弟的努力下,当局也於1887年同意在科尔察设立一所以阿尔巴尼亚语授课的学校科尔察教室,纳伊姆和萨米还为这所学校编写了很多课本,虽然鄂圖曼當局只允許基督徒孩童接受阿爾巴尼亞語教育,但学校也允許穆斯林兒童入學[3]:88-89[12]:134。学校建立不久后,反对阿尔巴尼亚民族意识的君士坦丁堡牧首及鄂圖曼當局便屡次施压,由於來自雙方的壓力,學校的入學人數下降到80名[3]:88-89,尽管如此,这所学校还是持续办学了15年。而这座学校成立的3月7日,也被后世的阿尔巴尼亚政府定为该国的教师节[15]。

晚年及逝世

[编辑]纳伊姆·弗拉舍里人生的最后几年居住在君士坦丁堡的凯泽尔托普拉克(Kezëll Toprak),在此期间,他继续创作阿语诗歌及教科书,将各国的文学作品翻译成阿尔巴尼亚语[16]。1900年10月20日星期六凌晨2點,他因病逝世。翌日,他的葬礼在君士坦丁堡的一个拜克塔什教團修士活動中心舉行,其墓地邻近他哥哥阿卜杜尔的墓地[10]。

尽管1900年10月20日被公认为他的逝世日期,但也有学者對他的去世日期存在一些爭議。其中,布爾薩勒·穆罕默德·塔希爾 (Bursalı Mehmed Tahir)聲稱他逝世於1897年,但穆罕默德·阿魯奇(Muhammed Aruçi)在《伊斯蘭百科全書》(İslâm Ansiklopedisi)中關於他的词条中,將其逝世日期定為1900年11月19日。此外,一些欧美国家和伊朗的研究结果则认为他的逝世日期是1900年5月12日[8]:411-412。

1937年6月2日,在阿爾巴尼亞獨立25週年之際,阿爾巴尼亞政府將他的遺體運回國內安葬,首都地拉那等地皆有民眾自發悼念。1940年,他的陵墓在地拉那的一座拜克塔什修道院內落成,恩維爾·霍查执政时期的1967年,因当局推行去宗教化政策,关闭一切宗教场所,他的遺體再次被挖掘出來,移葬至地拉那湖山(Kodrat e Liqenit)的公墓裡[17]。

作品

[编辑]

19世纪初期,阿尔巴尼亚裔意大利人吉罗拉莫·德·拉达发表了长诗《米洛萨奥之歌》(Canti di Milosao),为阿尔巴尼亚古典文学画上了句号,这部作品也是近现代阿尔巴尼亚文学的嚆矢。但纳伊姆·弗拉舍里早年多以波斯语创作,这一时期的作品也多受到內沙布爾的阿塔、魯米、萨迪·设拉子等蘇非派作家啟發和影響[8]:420-421。1878年,阿卜杜尔·弗拉舍里及帕什科·瓦索等阿尔巴尼亚族知识分子组建了普里茲倫聯盟,发起了阿尔巴尼亚民族复兴运动,受到该运动影响的纳伊姆·弗拉舍里也舍弃波斯语、转向创作阿尔巴尼亚语诗歌,並将阿尔巴尼亚的浪漫主义文学运动推向高潮[18]:49-50。

弗拉舍里的诗歌具有浪漫主义色彩,其作品多含有對阿尔巴尼亚的热爱,亦探討了自由、人性、團結、寬容和革命等主題。在他的二十二部作品中,有十五部用阿爾巴尼亞語寫成,四部用土耳其語寫成,兩部用希臘語寫成,一部用波斯語寫成。受其同族達利普·弗拉舍里的影響,他也試圖將蘇菲主義與西方哲學融入他的詩歌理想中[19]。其代表作有《哦,阿爾巴尼亞的山脈》(O malet e Shqipërisë)、《畜群和田园》(Bagëti e Bujqësi)、《夏季的花朵》(Luletë e Verësë)、《斯堪德培的一生》等,《畜群和田园》是一首长篇抒情诗歌,其藉由描绘绮丽的田园风光及人民樸素的生活,反映了弗拉舍里對家乡阿尔巴尼亚的热爱[20],在《夏季的花朵》中,弗拉舍里將生與死、時間的流逝、美学、愛、穿越記憶之谷的旅程、對宗教及宇宙起源的思考等融為一體,一定程度上提升了阿尔巴尼亚民族诗歌的思想境界、情感及艺术表现力[4]:56-57[8]:412-413。《斯堪德培的一生》则是一部叙事长诗,弗拉舍里以此诗称颂了阿爾巴尼亞的民族英雄斯坎德培,肯定了他率领阿尔巴尼亚族反抗鄂圖曼帝國等外敌的行动[4]:57。在《拜克塔什教派教义》(Fletore e bektashinjët)中,弗拉舍里從近當代視角闡述了該教派的信仰及自己對拜克塔什信仰的理解,倡导宗教宽容,将民族情感置于宗教思想之上,该作品还附有十首靈性詩歌[21][22]。《哦,阿爾巴尼亞的山脈》的詩句“祖国给我荣誉,祖国给我阿尔巴尼亚人之名”则已被指定為阿爾巴尼亞的国家格言。它宣揚團結與自由,並在字裡行間體現了作者對國家和人民的自豪感[23]。

除了诗歌外,弗拉舍里还搜集改编了法国作家拉封丹的寓言,並以詩歌和散文的形式向阿尔巴尼亚族年轻人傳授道德原則,亦出版了《低年级学生诗选》、《教育》(Mësime)、《万物》、《阿尔巴尼亚历史》等多部教科书[8]:412-413[16]。他还曾将伊斯兰教经典《古兰经》翻译为阿尔巴尼亚语[24]。

影响与纪念

[编辑]

纳伊姆·弗拉舍里对20世纪的阿尔巴尼亚作家如阿斯德雷尼,乔治·菲什塔和拉斯古什·博拉德奇等有着重要影响[25][26]。另外,安东·扎科·恰佑比也在他的影响下加入了阿尔巴尼亚民族复兴运动,並开创了阿尔巴尼亚的现实主义文学[27]。弗拉舍里因此贝誉为阿尔巴尼亚民族复兴文学的奠基人,他的一些作品也被阿尔巴尼亚官方选定为教材,沿用至今[16]。

在1983年出版的《阿尔巴尼亚文学史》中,阿尔巴尼亚的文学史家亦對纳伊姆·弗拉舍里评价颇高,认为其作品文字生动,具有战斗性,表现了崇高的爱国主义精神,亦提升了阿尔巴尼亚文学的思想性及艺术性[18]:50。曾将弗拉舍里的作品翻译成中文的中国翻译家郑恩波则认为他是“阿尔巴尼亚最重要的文化圣人,新文学的奠基人”,亦认为他在阿尔巴尼亚的地位犹如杜甫、李白、鲁迅在中国的地位[28]。另一位研究阿尔巴尼亚的学者夏镇则将他与其兄弟阿卜杜尔·弗拉舍里、萨米·弗拉舍里合称为“阿尔巴尼亚民族复兴时期的三只火炬”[4]:55。

在阿爾巴尼亞、科索沃、北馬其頓和羅馬尼亞等地都有以他命名的組織、紀念碑、學校和街道。他出生和成長的故居,如今已成為一座博物館,並被阿尔巴尼亚政府列為重要文化遺產[29]。館內珍藏著許多文物,包括手寫手稿、肖像、衣物,其中还立有他和他兄弟阿卜杜爾、薩米三人的半身像[30]。1992年至1996年,弗拉舍里的肖像印在500列克紙幣的正面,自1996年起,印在200列克紙幣上。而紙幣背面则印着他在弗拉舍爾的故居[31][32]。阿爾巴尼亞还設立了以他的名字命名的功績勳章,授予過特蕾莎修女等人[33]。为了纪念弗拉舍里對波斯语的贡献,伊朗文化部下属的伊斯蘭文化與關係組織亦曾举办纪念他的活动[34]。

参考文献

[编辑]- ^ Elsie, Robert. The Hybrid Soil of the Balkans: A Topography of Albanian Literature. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries 2. John Benjamins Publishing. 2004: 291. ISBN 9789027234537 (英语).

- ^ Elsie, Robert. Historical Dictionary of Albania. Rowman & Littlefield. 2010. ISBN 978-0-8108-6188-6 (英语).

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Gawrych, George. The Crescent and the Eagle: Ottoman rule, Islam and the Albanians, 1874–1913. London: IB Tauris. 2006. ISBN 9781845112875 (英语).

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 夏镇. 阿尔巴尼亚民族复兴时期的三支火炬. 《国际论坛》. 1988, (3): 55–58. doi:10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.1988.03.012 (中文(中国大陆)).

- ^ Frashëri, Alfred; Frashëri, Neki. Frashëri në historinë e Shqipërisë. Dudaj. 2014. ISBN 978-99943-0-051-8 (阿尔巴尼亚语).

- ^ 6.0 6.1 Elsie, Robert. Albanian Literature: A Short History. I.B.Tauris. 2005: 67–70 [2025-07-30]. ISBN 978-1-84511-031-4 (英语).

- ^ Bezati, Kastriot. Cili ishte fati pasardhësve të familjes së Naim Frashërit, nga vajzat deri tek Asllan Rusi: sëmundja e Naimit, vlerësimi i i Faik Konicës dhe jeta e vajzave të tij, ja trungu familjar i poetit të madh. Tirana observer (Albania). 2012 (阿尔巴尼亚语).

- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Şerife Yerdemir. Naîm Frâşirî ve Türk ve Fars Edebiyatında Öne Çıkan Eserleri. Şarkiyat Mecmuası (Istanbul: Istanbul University). 2023, (42): 403–422 [2025-07-31]. doi:10.26650/jos.1221021. (原始内容存档于2023-09-22) (土耳其语).

- ^ Qosja, Rexhep. Porosia e madhe: monografi mbi krijimtarinë e Naim Frashërit [The Great Instruction]. Botime Toena. 2000: 34–42. ISBN 9789992713372 (阿尔巴尼亚语).

- ^ 10.0 10.1 Kastriot Bezati. The "unknown" life and the fate of the descendants of Naim Frashëri's family. Telegrafi. Kosovo. 2019 [2025-07-31] (英语).

- ^ 伊丁. 阿尔巴尼亚通向独立的里程碑——普里兹伦同盟. 《国际论坛》. 1988, (3): 63–66, 70. CNKI GJLT198803019

(中文(中国大陆)).

(中文(中国大陆)).

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 Skendi, Stavro. The Albanian national awakening. Princeton: Princeton University Press. 1967 [2025-07-31]. ISBN 9781400847761 (英语).

- ^ H. T. Norris. Islam in the Balkans Religion and Society Between Europe and the Arab World. University of South Carolina Press. 1993: 163–165 [2025-07-31]. ISBN 9780872499775 (英语).

- ^ Sami Frashëri's vices when he wrote by candlelight!. KOHA. North Macedonia. 2025-05-05 [2025-07-31] (英语).

- ^ 尹产良. 阿尔巴尼亚文化名城科尔察. 《国际论坛》. 1992, (04): 47. doi:10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.1992.04.014 (中文(中国大陆)).

- ^ 16.0 16.1 16.2 陳逢華. 弗拉舍里,N.. 中国大百科全书. 中国北京: 中国大百科全书出版社. 2009 [2025-07-31]. ISBN 9787500079583 (中文(中国大陆)).

- ^ The ceremony of reburying the remains of Naim Frashëri in Tirana. Telegrafi. Kosovo. 2020 [2025-07-31] (英语).

- ^ 18.0 18.1 夏镇. 读新版《阿尔巴尼亚文学史》. 《国际论坛》. 1987, (2): 48–51. doi:10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.1987.02.020 (中文(中国大陆)).

- ^ Osmani, Edlira. God in the Eagles' Country: The Bektashi Order (PDF). iemed.org. Quaderns de la Mediterrània 17, 2012: 113. [2019-10-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-23) (英语).

- ^ Arshi Pipa. Letërsia Shqipe: Perspektiva Shoqërore Volume 3 of Trilogjia Albanika. Princi. 2013: 97–100. ISBN 9789928409096 (阿尔巴尼亚语).

- ^ Robert Elsie. The Albanian Bektashi: History and Culture of a Dervish Order in the Balkans. Bloomsbury Publishing. 2019-07-25: 30–36. ISBN 9781788315715 (英语).

- ^ Albert DOJA. The politics of religious dualism: Naim Frashëri and his elective affinity to religion in the course of 19th-century Albanian activism (PDF). Social Compass. 2013, 60: 3. S2CID 15564654. doi:10.1177/0037768612471770. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-20) (英语).

- ^ Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar!. Gazeta Telegraf. Albania. 2017-09-25 [2025-08-02]. (原始内容存档于2024-02-16) (阿尔巴尼亚语).

- ^ Naim Frashëri: A Bridge Between Cultures, a Champion for Progress. Votra Magazine. Albania. 2025 [2025-08-05] (英语).

- ^ Robert Elsie. Albanian Literature: A Short History. I.B.Tauris, 2005. 2005-07-29: 100–103. ISBN 978-1-84511-031-4 (英语).

- ^ Robert Elsie. Historical Dictionary of Albania. Rowman & Littlefield, 2010. 2010: 362–363. ISBN 978-0-8108-6188-6 (英语).

- ^ 天明. 阿尔巴尼亚现实主义文学的开拓者 安·扎·恰佑比. 《国际论坛》. 1987, (02): 61–65. doi:10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.1987.02.026 (中文(中国大陆)).

- ^ 郑恩波. 幸福的时刻 难忘的友谊. 光明日报 (中国北京). 2021-04-30 [2025-08-01]. (原始内容存档于2021-06-22) (中文(中国大陆)).

- ^ RRETHI I PËRMETIT (PDF). imk.gov.al. Instituti i Monumenteve të Kulturës: 2. 2025 [2025-08-02]. (原始内容存档 (PDF)于2016-06-28) (阿尔巴尼亚语).

- ^ DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR—RAPORTET E MONITORIMIT 12–MUJORI VITI 2018 (PDF). kultura.gov.al. Ministry of Culture of Albania: 17–18. 2025 [2025-08-02]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-20) (阿尔巴尼亚语).

- ^ Currency: Banknotes in circulation. bankofalbania.org. Tirana: Bank of Albania. 2009-02-26. (原始内容存档于2009-02-26) (英语).

- ^ 200 Lek. bankofalbania.org. Tirana: Bank of Albania. 2009-02-26 [2025-08-01]. (原始内容存档于2019-05-05) (英语).

- ^ Parliament of Albania. Ligj Nr.6133, datë 12.2.1980 Për titujt e nderit dhe dekoratat e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Parliament of Albania. [2010-08-14]. (原始内容存档于2007-09-28) (阿尔巴尼亚语).

- ^ Iran to commemorate Albania’s national poet Naim Frashëri. Tehran Times. Iran. 2017-02-14 [2025-08-05] (英语).