阿根廷独立战争

| 阿根廷獨立戰爭 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 西班牙語美洲獨立戰爭的一部分 | |||||||

从左往右,由上往下: 1810年5月22日市政大會、蘇帕洽戰役、阿森西奥的呼声、薩爾塔戰役、聖洛倫索戰役、橫越安地斯山脈、高乔人战争 | |||||||

| |||||||

| 参战方 | |||||||

|

「革命軍」 |

「保皇軍」 | ||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||

|

|

| ||||||

| 兵力 | |||||||

| 约6万人[1] | 约10万人 | ||||||

| 伤亡与损失 | |||||||

| 约1万3千人[1] | 约1万5千人 | ||||||

阿根廷独立战争(西班牙語:Guerra de la Independencia Argentina)或称拉普拉塔联合省独立战争(西班牙語:Provincias Unidas del Río de la Plata),指1810年至1818年间发生的阿根廷革命者反抗西班牙殖民统治的战争。1810年5月25日,在布宜诺斯艾利斯市首先爆发了市民起义。1816年7月9日,在圣米格尔-德图库曼市举行图库曼会议,宣布拉普拉塔联合省的独立。

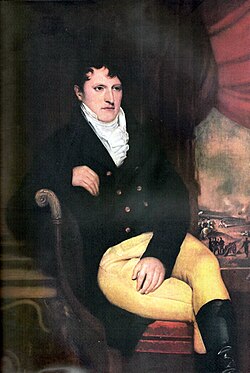

阿根廷独立战争的主要领导人包括曼努埃尔·贝尔格拉诺、何塞·德圣马丁、胡安·何塞·卡斯特利等。

这些冲突中只有一小部分发生在今天的阿根廷境内。大部分的战役发生在前拉普拉塔河总督辖区中联合省之外的领土上,如智利,秘鲁和厄瓜多尔。在所有情况下,对立双方不仅是为了这些地区的局势,而且是为了对属于拉普拉塔总督区的主权而战。

可以将战场分为三个战线:

- 东部战线或沿岸战线,这里主要发生在拉普拉塔流域内,包括巴拉圭、东方邦、美索不达米亚地区和在拉普拉塔河以及其支流的海战

- 北部战线,主要战役发生在上秘鲁省份和图库曼的萨尔塔代官辖区。

- 安第斯战线,战线包含对智利、秘鲁和厄瓜多尔的进攻行动。

整场战争持续了15年,并以独立派的胜利而结束,成功使得阿根廷以及其他南美洲国家的独立。

背景

[编辑]在整个十八世纪中,波旁王朝在1700年11月16日替代西班牙哈布斯堡王朝,开始对西班牙帝国的美洲领地进行政治改革,这导致原本自治的“王国”变成为西班牙的利益而考虑的殖民地。[2]在这些改革方案中就有建立拉普拉塔总督区,包含来自秘魯總督轄區的地区并将布宜諾斯艾利斯定为首府。[3]拉普拉塔总督区由秘鲁总督区的领土重新组成[註 1],并分配为8个区:拉巴斯代官辖区、科恰班巴代官辖区、丘基萨卡代官辖区、波托西代官辖区、萨尔塔代官辖区、科尔多瓦代官辖区、巴拉圭代官辖区和布宜诺斯艾利斯代官辖区以及四个省莫霍斯军政州、奇基托斯军政州、瓜拉尼米西奥内斯州和蒙得维的亚州。[5]

除了1801年葡萄牙人征服东岸米西奥内斯,该领土一直保持内部和对外和平,直到1806年英国入侵。英国军队在那年和次年接连入侵和短暂控制布宜诺斯艾利斯、蒙得维的亚和东岸邦的一些地区。但他们随后被当地民兵给击退。[6]

在拉普拉塔总督辖区内,与欧洲大陆政治冲突的关联、启蒙运动的影响,以及法国大革命和美国独立宣言的成功先例,在英国入侵后的几年里,催化了异常活跃且日益高涨的政治活动。在西班牙本土对殖民地呼声缺乏回应并在缺乏外援的情况下成功击退强敌,这使得当地居民,尤其是布宜诺斯艾利斯的居民,觉醒了高度的政治意识。[6]本土对日益增长的经济自治要求缺乏回应,导致布宜诺斯艾利斯的资产阶级商人加入了寻求与西班牙发生实质变化的组织。[註 2][7]

在此背景下,法国入侵西班牙以及国王费尔南多七世被废黜的消息到来,加剧拉普拉塔河地区内部冲突。各种政治举措,如卡洛塔主义[註 3][8],虽获得支持,但仍无法克服民众对西班牙的忠诚和对葡萄牙霸权的不信任和排除。尽管半岛战争发生在西班牙本土,总督依然忠于中央最高委员会。

效仿西班牙起义运动的组织方式,蒙得维的亚、丘基萨卡和拉巴斯都曾短暂地试图建立委员会来自治。第一次委员会持续了九个月,于1809年底未经抵抗而消亡;第二次委员会在没有流血的情况下解散,但拉巴斯委员会被秘鲁派出的远征军血腥镇压。[6]在拉普拉塔地区之外,基多试图建立执政委员会,但未经抵抗就被击败了。[9]

1809年1月1日的布宜诺斯艾利斯,爆发阿尔萨加兵变并被同日镇压,该事件导致多个参与哗变的西班牙民兵组织解散,克里奥尔人的势力得到增强。新任拉普拉塔总督巴尔塔萨·伊达尔戈·德西斯内罗斯重组了布宜诺斯艾利斯市政机构。

在布宜诺斯艾利斯,1809年1月1日爆发的所谓阿尔萨加起义(Álzaga Uprising)于同日被军事镇压,导致参与起义的多个西班牙民兵组织解散,克里奥尔人的势力得到增强。新任拉普拉塔河总督巴尔塔萨·伊达尔戈·德·西斯内罗斯(Baltasar Hidalgo de Cisneros)重组了布宜诺斯艾利斯的城市机构,并调整了其分布。[10]

1810年初年,多个地下团体分别密谋推翻总督,建立自治政府。五月中旬,西班牙本土近乎沦陷,此时中央最高委员会被解散的消息到达布宜诺斯艾利斯,引发政治讨论并引发五月革命的爆发。[6]

第一委员会和大委员会

[编辑]

1810年5月25日,五月革命爆发,以克里奥尔人科尔内略·萨韦德拉担任主席的第一执政委员会成立,试图以拉普拉塔总督的继承组织为名,将其权力施加于总督辖区。5月27日,委员会向各主要城市发出通告,报告了事件进展情况,要求各城市遵守通告,并要求每个城镇派遣一名代表前往首都。[11]

尽管委员会在成立不久后便得知,西班牙的权力已被西班牙和印度摄政委员会获取,但前者以“后者未经美洲人民同意的情况下产生”为由,拒绝承认其权威。即使卡迪斯议会批准1812年西班牙宪法,该法中美洲殖民地的代表权明显低于其应有的,未能改变地方拒绝其权威的立场。[12][13]

在此期间,西班牙本土处于拿破仑·波拿巴军队的控制之下,而摄政政府对向美洲保皇派提供有效军事援助的可能性被革命政府忽视。

正如第一委员会试图将控制范围扩展至整个总督辖区并将革命蔓延到整个西班牙美洲一样,继其之后的大委员会将延续这一政策。[14]

直到1811年中期,在上秘鲁遭到重大军事挫折,委员会才采取了更加谨慎的态度。[13]1811年9月,委员会被前三头执政以“将行政权集中在少数人手中以确保可治理性”为由取代,这使得决策权集中在布宜诺斯艾利斯的利益上。[15]而大委员会则转为立法机构存在,最后于1811年11月7日被行政命令解散。[16]

军队的建立

[编辑]独立战争起始于五月革命,在宣告建立第一执政委员会的公文中也要求派遣军队深入原拉普拉塔河总督辖区的领地[17]。

两天后,委员会向各省发出通告,要求承认其权威且派遣代表前往布宜诺斯艾利斯。委员会表示,如果各省担心议员无法被自由地、正直地选取,将会派遣一支500人的远征队,提供军事援助,以维持秩序。[18]因此,5月29日,委员会下令对首都的武装力量全面重组,营级单位改为团,每团有1116人并建立严格的征兵制度,招募18至40岁之间的流浪汉和失业人员来填补空缺。[19]

拉普拉塔政府所辖的各支军队均源自布宜诺斯艾利斯市民兵。由于西斯内罗斯的军事改革,1810年5月时,布宜诺斯艾利斯城内的总督军由七个步兵营组成,分别是帕特里西奥第一营、第二营、阿利贝尼奥斯营、山地营、安达卢西亚营、泰拉达掷弹兵营、种姓营、流动炮兵营和普埃雷东骠骑兵营。

此外还有几个老兵团,人数近1,000人,包括布宜诺斯艾利斯固定团、龙骑兵团和布宜诺斯艾利斯布兰登格斯兵团。[20]除了后者主要从克里奥尔人募兵外,其他老兵团都在同年解散。

全军共有4,145名士兵,其中3,128名步兵、555名骑兵和462名炮兵。年底前,又增设了新团,名为“美洲团”(Regimiento América),又称“星团”(Regimiento de la Estrella)。[21]

武器装备和技术

[编辑]独立派军队和保皇派军队在战役中使用的技术和战术基本一致,且整个独立战争中变化不多。当时的陆军被分为三个兵种:步兵、骑兵和炮兵。而支援部队直到圣马丁的远征中出现。

步兵通常是数量最多的,装备前装滑膛枪炮和刺刀。独立战争之初,就有擅长步兵作战的军官,因此刺刀成为受欢迎的武器。[22]

由于军队建立在布宜诺斯艾利斯城市民兵的基础上,骑兵数量稀少,且克里奥尔人鄙视骑兵。骑兵在当时被用于保护步兵编队的侧翼[22],但由于缺乏有效激动作战训练,且克里奥尔人偏好卡宾枪而将枪视为土著武器,阻碍了骑兵的发展。然而随着骑兵招募逐渐从内陆农村人口延伸,以及掷弹骑兵团的创立,声望也随之提升。[23]

野战炮兵使用小型便携式青铜或铜炮[註 4],且需要大量的后勤保障来补给弹药和运输部件。这些装备被部署在步兵编队中,分为1至3组。起初,炮兵军官的数量不多,大部分由海军炮兵担任,但是军官学校的出现改变了该情况。[22]

辅助部队或非正规部队通常由骑兵组成,配备简易矛、流星锤,有时也配备小型火器。[24]在上秘鲁和秘鲁地区,非正规部队由土著组成,配备棍棒和投石索。[25]

部队行军通常依靠骡子。在山区,骡子则被用于运输货物,而步兵则步行行军。[26]骡子曾是从乌玛瓦卡旱谷的主要出口产物[27],但战争使得这些骡子大量被运往战场上。[28]战斗中的战术通常非常简单:以步兵为主力正面进攻,并辅以炮兵,骑兵则负责掩护侧翼或试图包围敌军。只有非正规部队才能采取更难以预测的战术。[29]

内陆革命运动

[编辑]5月27日的通告发往总督辖区内所有城镇。现阿根廷内陆的城镇,包括门多萨和萨尔塔的市民,都接受了委员会的建立。[11]唯一拒绝遵守的是科尔多瓦市政议会,迫使委员会发兵并爆发独立战争。上秘鲁各城没有在其政府拒绝前表达自己的观点,否则政府就会予以拒绝。上秘鲁一个承认委员会的是塔里哈,并派遣代表。[註 5][31]

5月31日,通告到达蒙得维的亚。[32]次日,公民市政大会承认布宜诺斯艾利斯执政委员会的权威,但推迟了代表的派遣。几个小时后,蒙得维的亚传来消息,西班牙加的斯成立新的摄政委员会,他们将统治整个王国,直至费尔南多七世获得自由。[33]蒙得维的亚市政议会受迫于停泊军舰舰长何塞·马利亚·萨拉萨尔,决定无视布宜诺斯艾利斯的执政委员会,直到其接受摄政委员会。[33]

在委员会秘书胡安·何塞·帕索于蒙得维的亚的努力无果后[13],委员会宣布对蒙得维的亚的保皇党采取敌对行动,其市政议会也于6月15日与布宜诺斯艾利斯断交。[34]

蒙得维的亚对布宜诺斯艾利斯的政权威胁巨大,尽管革命军陆军实力优于蒙得维的亚,但总督辖区的大部分老兵都驻扎在蒙得维的亚,除此之外,拉普拉塔民兵团、轻步兵猎人团和第一骠骑兵班也驻扎在此。7月12日,在普鲁登西奥·穆尔吉翁多领导下起义,要求罢免该市海军司令,但该行动受到市长华金·德索里亚的阻止。[34]

然而,海上力量有利于得维的亚斯:,与布宜诺斯艾利斯的谈判中,停靠在布宜诺斯艾利斯的少数几舰获准撤回到得维的亚,而且大多数军官都加宣誓政委员会。布宜诺斯艾利斯委员会本没有任何海海洋量。蒙得维的亚可以通过控制河口封锁革命中心,而拥有一个深水港将确保其军队的补给,并成为保皇派远征的安全目的地。[34]

另一个特殊情况是巴拉圭亚松森,该省对何塞·德埃斯皮诺拉-培尼亚上校的到来颇为不满,此人在此地名声不佳。由于省长接受到摄政委员会成立和蒙得维的亚忠诚于其的消息,使得7月24日召开全省大会。[註 6]最终决定,巴拉圭忠于摄政委员会,并拒绝了布宜诺斯艾利斯的革命运动,但与布宜诺斯艾利斯保持良好关系。[11]何塞·德埃斯皮诺拉-培尼亚返回布宜诺斯艾利斯,认定亚松森存在活跃的革命运动,召集一支200人的革命远征军,试图将巴拉圭与前总督辖区统一起来。[39]

科尔多瓦反革命

[编辑]

第一委员会成立的同日,被废黜的巴尔塔萨·伊达尔戈·德西斯内罗斯总督向其前任总督圣地亚哥·德利尼尔斯发送了密信,委托他领导抵抗革命的斗争。[40]

在胡安·安东尼奥·古铁雷斯·德拉孔查、圣地亚哥·德利尼尔斯、主教罗德里戈·德奥雷利亚纳和座堂主任牧师格雷戈里奥·富内斯多次会见后。[41]了解到西斯内罗斯密信和委员会的通告。[41]

6月14日,了解到摄政委员会的成立,但那时尚未做出任何决定。利尼尔斯决定与委员会断绝关系,并与其同僚(格雷戈里奥·富内斯除外)一同反对委员会。6月20日,宣誓效忠摄政委员会。[42]

20日,在布宜诺斯艾利斯,前总督西斯内罗斯和皇家审问院法官因秘密向摄政委员会宣誓并在科尔多瓦推动反革命而被逮捕并被运往加那利群岛。[43]

利尼尔斯和古铁雷斯·德拉孔查招募了城市民兵和圣地亚哥·阿连德上校招募的民兵。当时科尔多瓦有科尔多瓦志愿骑兵团。准备工作进展顺利,已集结了1500名士兵和14门大炮。[註 7][44]

7月底,科尔多瓦市长承认该省归属秘鲁总督辖区,而科尔多瓦市政议会则置于查尔卡斯皇家审问院之下。[45][46]

6月13日,门多萨市收到了5月27日的通告,几乎与此同时,古铁雷斯·德拉孔查也发出通告,要求门多萨无视执政委员会,并派遣军队前往科尔多瓦。门多萨市政议会决定认可委员会,选取一名代表前往布宜诺斯艾利斯,同时决定裁撤财政副代表兼军械司令福斯蒂诺·安赛。后者在28日选择接受裁撤并交出军械库,然而当晚他发动起义,占领了军营,并召集了200多名士兵。三天后于缺乏支持,古铁雷斯·德拉孔查再次要求提供武器和军队,但遭到了拒绝。安赛则被囚禁在布宜诺斯艾利斯。[47]

在科尔多瓦代官辖区辖下的其他城镇,对应采取的立场犹豫不决。圣胡安市政议会一直等到了解其他城市的决定后,才于7月7日决定承认委员会并派遣一名代表,但同时维持对科尔多瓦当局的承认。[48]8月初,圣何塞-德哈查尔和圣阿古斯丁-德瓦列费蒂尔等城镇决定效仿。[49]9月18日,111名圣胡安民兵被派往辅助远征队。[50]

拉里奥哈市政议会直到9月1日避免公开支持委员会,时任新成立的北方面军司令弗朗西斯科·奥尔蒂斯·德奥坎波当选为议员,并被委员会命令继续留任该职位。[11]

反而圣路易斯,在了解到委员会成立时就立即承认,并拒绝接受古铁雷斯·德拉孔查下令的抵抗运动。为了响应委员会的增兵请求,派遣了400名士兵前往萨尔塔。[51]

向内陆省份派遣军队

[编辑]执政委员会委员胡安·何塞·卡斯特利负责组织内陆远征军,从步兵团和骑兵团中召集1150名士兵。[52]火炮部队装备由4门飞炮和2门榴弹炮组成。这支支部队制服整齐,弹药充足,武器精良,且由于委员会委员胡安·拉雷亚从商界获得的贷款,军饷已提前发放。[53]

6月14日,执政委员会任命阿利贝尼奥斯团团长弗兰西斯科·奥尔蒂斯·德奥坎波中校为远征军司令,理由是其出生于内陆省份并在经商过程对阿根廷北部和中部的了解。[54]其副手是“少将”安东尼奥·冈萨雷斯·巴尔卡塞中校。

与法国大革命的军队类似,随军人员包括委员会专员伊波利托·比埃特斯和军法顾问费利西亚诺·安东尼奥·奇克拉纳。其军事指挥权受到马里亚诺·莫雷诺领导的执政委员会战争秘书处的影响。军队司令和政治领导者共同组成“委员会”(Junta de Comisión),按照绝对多数表决,其秘书为比森特·洛佩斯-普拉内斯。[53][55]

6月27日,莫雷诺《公报》上向反革命分子发出最后通牒。[56]全军于7月7日启程。[57]第二天,委员会下令将被捕的反革命者送往布宜诺斯艾利斯,但在7月28日,委员会又下令在抓捕到圣地亚哥·利尼尔斯、主教奥雷利亚纳、科尔多瓦州长胡安·安东尼奥·古铁雷斯·德拉孔查、民兵上校圣地亚哥·阿连德、华金·莫雷诺和维多利诺·罗德里格斯时立即枪决。[30]

冈萨雷斯·巴尔卡塞率75人追击向北撤退的保皇派小型部队。[30]保皇派部队爆发大规模逃兵,他们的领导在一小队护卫的带领下继续赶路,直到在8月6日和7日分别被抓获并被带往科尔多瓦。[53]

8月10日,主力部队抵达科尔多瓦并且科尔多瓦市政议会承认委员会和新任州长胡安·马丁·德普埃雷东。8月17日召集的公开市镇议会选取了格雷戈里奥·富内斯作为代表。[58]

奥尔蒂斯·德奥坎波下令处决利尼尔斯、古铁雷斯·德拉孔查、奥雷利亚纳及其同伙,但后来迫于科尔多瓦知名人士委员会(富内斯是该委员会成员之一)的压力,暂停执行,并将他们囚禁在布宜诺斯艾利斯。[30]

执政委员会对这种反抗行为感到震惊,决定立即处决囚犯。处决由委员会委员胡安·何塞·卡斯特利负责,参与者包括他的秘书尼古拉斯·罗德里格斯·培尼亚和多明戈·弗伦奇麾下的50名士兵。8月26日,在科尔多瓦南部附近枪决了利尼尔斯、古铁雷斯·德拉孔查、阿连德、华金·莫雷诺和维多利诺·罗德里格斯[53],主教奥雷利亚纳被送往卢汉[59]。处决后,卡斯特利立即返回布宜诺斯艾利斯,在那里他接到秘密指示,指挥上秘鲁的革命行动。[30]莫雷诺发表严厉宣言,表达了处决英国入侵英雄利尼尔斯的正确性。[60]

根据委员会的命令,冈萨雷斯·巴尔卡塞取代奥尔蒂斯·德奥坎波担任先锋部队司令(尽管后者名义上仍担任指挥官),胡安·何塞·比亚蒙特担任副司令。卡斯特利接替后者担任专员,贝尔纳多·德蒙特亚古多担任军法顾问。弗伦奇和罗德里格斯·佩尼亚参与到新的政治委员会。随后,军队继续向圣地亚哥-德尔埃斯特罗进军,奥尔蒂斯·德奥坎波继续在那里集结部队,而冈萨雷斯·巴尔卡塞则继续向萨尔塔推进。[30]

9月22日,卡斯特利离开布宜诺斯艾利斯,作为执政委员会专员,享有执政委员会所有权力和特权,希望此举可以避免新的反抗行为。[30]

上秘鲁革命

[编辑]

查尔卡斯皇家审问院院长维森特·涅托在六月底收到五月革命的消息。在从布宜诺斯艾利斯抽调过来的帕特里西奥团表明其立场前,解除其武装、遣散军官并通过什一税选取士兵前往波托西挖矿。[61]

1810年7月13日,秘鲁总督何塞·费尔南多·德阿瓦斯卡尔应各处代官要求,下令将查尔卡斯、波托西、拉巴斯和科尔多瓦代官辖区临时纳入秘鲁总督辖区内[62],声称该项措施将会是临时性的,直到尊敬的布宜诺斯艾利斯总督和其他合法政权建立起来结束,因为只有西班牙皇室拥有将这些地区从布宜诺斯艾利斯总督辖区分离出去的权力。[63][64]

同日,阿瓦斯卡尔任命库斯科皇家审问院临时院长何塞·曼努埃尔·德戈耶内切为上秘鲁远征军总司令(西班牙語:Jefe del Ejército Expedicionario del Alto Perú),意图将其政令传播至此处,部队在德萨瓜德罗河扎营。[30]

涅托派遣何塞·德科尔多瓦-罗哈斯带领因达莱西奥·冈萨雷斯·德索卡萨丘基萨卡和波托西的部队占领战略要地圣地亚哥-德科塔盖塔并挖掘战壕。[30]

1810年4月,一支由弗朗西斯科·德尔里韦罗指挥、埃斯特万·阿尔塞辅佐的300名人的民兵营,动员前往奥鲁罗镇,镇压当地与去年上秘鲁革命相关的叛乱。这支部队此前未参加战斗,受到科尔多瓦-罗哈斯部队的召集动员。但里韦罗却动身前往科恰班巴并发动科恰班巴革命,推翻了总督并宣布加入布宜诺斯艾利斯的执政委员会,自封“省长、统领兼总司令”。[65]

8月,随军牧师何塞·安德烈斯·德萨尔瓦铁拉在门比赖堡领导独立运动并于9月24日占据圣克鲁斯-德拉谢拉,组建了由安东尼奥·维森特·塞瓦内、安东尼奥·苏亚雷斯、何塞·安德烈斯·德萨尔瓦铁拉、胡安·曼努埃尔·莱莫伊内和布宜诺斯艾利斯执政委员会特使埃乌斯托基奥·莫尔德斯参与的临时委员会。[62]

10月6日,奥鲁罗起义爆发,并宣布加入了布宜诺斯艾利斯执政委员会。但在短暂的抵抗后,被埃斯特万·阿尔塞部队镇压。[65]

上秘鲁革命运动的统一

[编辑]1810年10月,北方军先锋部队穿越乌玛瓦卡旱谷向上秘鲁进军。在科奇诺卡,部队了解到保皇派在与独立派的战斗中逐渐后撤。

冈萨雷斯·巴尔卡塞在亚维短暂停留后,在此期间召集200名塔里哈民兵(并下令寻找马丁·米格尔·德圭梅斯[66]),补充部分弹药,在未与主力部队汇合时,率领400人和两门大炮向北进发。保皇派从图皮萨撤退到圣地亚哥-德科塔盖塔。10月27日科塔盖塔战役爆发,由于炮兵薄弱以及西班牙军队在数量上占优,未能攻占保皇派阵地[67],远征军撤回到图皮萨。

一周后,何塞·德科尔多瓦-罗哈斯麾下保皇派部队南下。巴尔卡塞在图皮萨25公里外的绥帕查,迎战,巴尔卡塞部队获得了胡胡伊的增援,包括两门火炮和充足的弹药。科尔多瓦则在河对岸的纳萨雷诺村札寨。

11月7日,绥帕查战役中,保皇军装有800人和四门火炮,而革命军则有600人和两门火炮。巴尔卡塞佯装逃跑引诱保皇军渡河,在南岸保皇军遭到埋伏的步兵和炮兵的袭击,骑兵则调转枪口杀了个回马枪。保皇军丢盔卸甲,彻底溃败。[68]

部分历史学家声称这次行动是马丁·米格尔·德圭梅斯的功劳[69],但战报中并未提及他,在后面卡斯特利将他送回萨尔塔。而玻利维亚传统说法则是将主要功劳归功于塔里哈民兵。

绥帕查战役战果引发剧烈反响,11月10日,波多西罢免了代官弗朗西斯科·德保拉·桑斯,并成立了省执政委员会。[70]

何塞·曼努埃尔·德戈耶内切遣胡安·拉米雷斯·奥罗斯科率领一个师前去镇压,但在到达了比亚查,他派遣费尔明·彼罗拉指挥约800名经验丰富的步兵和两门火炮向奥鲁罗进发。彼罗拉于11月14日在阿罗马战役中被埃斯特万·阿尔塞突袭击败,损失了一半的兵力。彼罗拉和拉米雷斯·奥罗斯科撤退至德薩瓜德羅河。

里韦罗从科恰班巴派遣两个师,一个师于11月13日占领了丘基萨卡,此地德公开市政议会决定承认布宜诺斯艾利斯执政委员会并宣布其对秘鲁总督辖区并入无效;另一个师于11月19日抵达拉巴斯,多明戈·特里斯坦-莫斯科索决定加入革命,并在举行人民大会一致同意接受布宜诺斯艾利斯执政委员会的权威。[25]整个上秘鲁被革命派所获取。

11月底,拉米雷斯·奥罗斯科残部加入了戈耶内切部队。随他一起行动的还有拉巴斯主教拉桑塔,他已被执政委员会判处死刑。[62]

11月21日,执政委员会建立科恰班巴第7步兵团,团长弗朗西斯科·德尔里韦罗。[71]

卡斯特利掌管了上秘鲁的政治领导权,任命了费利西亚诺·安东尼奥·奇克拉纳为波托西州长,胡安·马丁·德普埃雷东为丘基萨卡州长。[62]根据布宜诺斯艾利斯的命令,以及作为对1809年丘基萨卡和拉巴斯叛乱镇压的惩罚,保皇党领导人科尔多瓦、桑斯和涅托被处决。[72]

巴拉圭战役

[编辑]作为亞松森当局对西班牙摄政委员会宣誓忠诚的回应,布宜诺斯艾利斯执政委员会切断了蒙得维的亚与巴拉圭之间经巴拉那河的水路交通,科连特斯市当局则扣留了几艘前往亚松森的船只。[73]

1810年9月,贝尔纳多·德贝拉斯科代官抓捕了几名革命党人并将他们送去波旁堡。由他领导的巴拉圭革命军突袭了瓜拉尼米西奥内斯州,以夺取装备。[74]

远征巴拉圭省

[编辑]

9月4日,执政委员会任命委员会委员曼努埃尔·贝尔格拉诺为东岸邦部队指挥官,该部队仅有抽调自布宜诺斯艾利斯各兵营的250人和六门火炮。[75]在米西奥内斯遭到袭击的消息传到布宜诺斯艾利斯时,执政委员会决定让贝尔格拉诺掉头转向巴拉圭并授予他沿岸各省的军事和政治指挥权。贝尔格拉诺于9月26日启程。[39]在滨河圣尼古拉斯,他收编357名布兰登格斯兵团骑兵[註 8],后又在圣菲收编200人。[77]

10月1日,一支巴拉圭舰队袭击科连特斯,并解救出被扣押的巴拉圭船只。袭击持续数周,而地面部队则占据了库鲁派蒂堡(现涅恩布庫省)。[73]在渡过巴拉那河后,贝尔格拉诺的小规模部队继续扩充兵力,收编了恩特雷里奥斯军官何塞·米格尔·迪亚斯·贝莱斯的志愿部队和格雷戈里奥·佩德里埃尔带领帕特里西奥团的200人。至10月底,这支部队已经有了四个师[78][79],以巴拉圭人何塞·马查因为士官长,从恩特雷里奥斯省中部向北进发,避开水路。11月6日,胡安·安赫尔·米切莱纳麾下的300名保皇军士兵占据了乌拉圭河畔康塞普西翁,当地民兵由迭戈·冈萨雷斯·巴尔卡塞领导,后加入贝尔格拉诺军。[39]

在亚松森,贝拉斯科代官下令占领对皮拉尔镇的巴拉那河隘口,并组织一支约7,000人的军队。[註 9]另一方面,贝尔格拉诺命令科连特斯副州长埃利亚斯·加尔文在帕索-德尔雷(现帕索-德拉帕特里亚)部署300名民兵,营造假象。[39]

在抵达大阿皮佩岛时,贝尔格拉诺宣布米西奥内斯内原住民的拥有自由、财产和安全的权力。[80]贝尔格拉诺向贝拉斯科代官、亚松森市政议会和主教发函,以费尔南德斯七世为名,请求与其达成协议,并邀请他们参与到执政委员会中。[81]信息由伊格纳西奥·瓦内斯上尉传递,但他被河对岸的巴拉圭部队俘虏。[39]

12月19日,主力渡过巴拉那河,进攻坎皮丘埃洛,守军在短暂交火后撤退。[82]独立军兵不血刃地占领了伊塔普阿。但由于缺乏马匹和部队行军疲劳,贝尔格拉诺无力追击,不得不停战。贝尔格拉诺的友好宣言也未起任何作用。[39]

12月25日,马查因先锋部队开始向巴拉圭首都进发,贝尔格拉诺紧随其后,他留下了100名士兵在坎德拉里亚。与何塞·德埃斯皮诺拉-培尼亚的预测相反,镇民们视这支军队为入侵者并带上所有生活物资逃命。巴拉圭境内河流纵横,河口众多,雨林密布,对行军构成了巨大的障碍。尽管如此,贝尔格拉诺的部队仍然继续艰难前进,并在特比库阿里河附近取得了一场小胜。

贝尔格拉诺的战败

[编辑]

贝拉斯科选择巴拉瓜里为重要据点,这座位于山丘上的小镇四周环绕着沼泽。贝尔格拉诺于1811年1月15日抵达,并在三天内对峙。贝尔格拉诺向巴拉圭人发出了几份宣言,但贝拉斯科禁止士兵保留这些小册子的副本。

1月19日,贝尔格拉诺军全面进攻,以此展开巴拉瓜里战役,尽管兵力悬殊,但革命军成功占据该地,迫使保皇军撤退,贝拉斯科则逃亡至亚瓜龙。然而,贝尔格拉诺的先锋部队却专注于劫掠,误将贝尔格拉诺派遣的运输队当成了敌军,因此在巴拉圭人组织反攻时溃散了。贝尔格拉诺被迫沿原路撤退。[83]

贝尔格拉诺在塔夸里河等待援军。委员会派遣一支由胡安·巴蒂斯图塔·阿索帕尔多指挥的三船舰队,但该舰队在3月2日圣尼古拉斯水战中覆灭。而由弗朗西斯科·拉米雷斯运送的一批火炮和弹药[84]则没能及时支援到。

随着东岸邦局势恶化,因此委员会命令贝尔格拉诺速战速决,以将部队投入新的战区。

3月9日,巴拉圭军曼努埃尔·卡瓦尼亚斯将军率领2400名士兵和10门火炮,在塔夸里战役中向贝尔格拉诺的600名士兵和6门大炮的军队发起了进攻。贝尔格拉诺的炮兵成功阻止了巴拉圭军队的推进,但一支巴拉圭师逆流而上,渡河从侧翼进攻,最终击败了他们。[85]贝尔格拉诺拒绝了最初的投降要求,并主动提出和平谈判以回应第二次投降要求。结果,几天后,军队带着所有武器和辎重撤出了巴拉圭。

贝尔格拉诺和卡瓦尼亚斯之间也开始互发照会,这使得一些巴拉圭军官相信脱离西班牙殖民统治的益处,这一行动最终将军事失败转化为政治胜利。

贝尔格拉诺的战败导致巴拉圭发动反攻,并于4月7日入侵科连特斯并对其进行军事占领。[73]

贝尔格拉诺在坎德拉里亚设立了指挥部,并与米西奥内斯和科连特斯的民兵会合。这些民兵由米西奥内斯州长托马斯·德罗卡莫拉指挥。后来在贝尔格拉诺战败的法庭中,其罪名之一就是在进军亚松森前没有将这些民兵编入自己的军队。[86]

1811年5月14日,卡瓦尼亚斯的下属军官的富尔亨西奥·耶格罗斯在亚松森发动政变。科连特斯被疏散。[73]

一个月后,建立省议会并推翻贝拉斯科,后组织临时执政委员会。何塞·加斯帕尔·罗德里格斯·德弗朗西亚在此发挥影响力巨大,并在此后统治巴拉圭近三十年。新政府宣布巴拉圭从布宜诺斯艾利斯政权的独立,直到前总督辖区全体代表组成的全体议会的召开,但与布宜诺斯艾利斯保持良好关系。新政府还暂停对摄政委员会的服从。[87]

1811年10月,贝尔格拉诺本人被派往亚松森,并签署了条约,确立巴拉圭和拉普拉塔联合省的关系。[88]尽管该条约试图建立某种邦联,但实际上从未实现。[89]

第一次东岸邦远征

[编辑]五月革命前,东岸邦仅是一个地理概念,从法理上被分为三部分,分别是作为海军基地管理的蒙得维的亚城及周边地带、由布宜诺斯艾利斯代官管理的内格罗河以南地区、以及由瓜拉尼米西奥内斯州管理的内格罗河以北地区。[90]

在向蒙得维的亚发出通知的同时,执政委员会还向东班邦的城镇和村落发出了新政府的消息。

10月9日,刚从西班牙抵达的加斯帕尔·德维戈德特接管了蒙得维的亚政府[13],用皇家海军军官指挥德城市民兵加强军事实力。他对东岸邦内地城镇发动一系列陆地攻势,并陆续迫使这些地方承认蒙得维的亚的权威,标志着东岸省的统一。[90]

不久之后,维戈德特派遣胡安·安赫尔·米切莱纳占据乌拉圭河沿岸地区,迫使周边城镇承认蒙得维的亚的权威,其中11月6日占领了乌拉圭河畔康塞普西翁,后续又占据了瓜萊瓜伊丘和瓜莱瓜伊。保皇军试图从陆路攻占諾戈亞和巴拉那,但遭到当地居民的抵抗。

经过一系列小规模冲突后,保皇军撤离了乌拉圭河西岸的阵地,革命军于1811年3月控制了该地区。[91]

第一个革命舰队

[编辑]

9月3日,何塞·马利亚·萨拉萨尔宣布对布宜诺斯艾利斯实施海上封锁。9月10日,以何塞·普里莫·德里韦拉指挥的的9艘军舰封锁了布宜诺斯艾利斯的通讯。

起初,封锁得到了英国海军基地的认可,但后来遭到执政委员会和英国商界的质疑。10月10日,英国驻里约热内卢代办斯特兰福德勋爵授权罗伯托·拉姆齐指挥拉普拉塔河上的英国舰队,威胁攻击普里莫·德里韦拉的船只,要求解除封锁。事实上,封锁确实解除了。[34]

布宜诺斯艾利斯的大执政委员会任命弗朗西斯科·德古鲁查加为海军委员并委托其组建海军舰队。古鲁查加购置三艘舰船并粗略装备:原马耳他私掠船船长胡安·巴蒂斯图塔·阿索帕尔多指挥的5月25日号布里根廷船、法国籍船长伊波利托·布沙尔指挥的无敌号、以及法国籍船长安赫尔·于巴克指挥的美洲号。为了弥补当地水手的不足,启用了不懂西班牙语的外国水手。

委员会委托阿索帕尔多通过巴拉那河为巴拉圭境内的贝尔格拉诺军队运送增援部队。为了拦截,蒙得维的亚的保皇军部署一支由哈辛托·德罗马拉特指挥的七船舰队,这支舰队装备精良,经验丰富。阿索帕尔多的舰队沿巴拉那河逆流而上,抵达滨河圣尼古拉斯,在那里与保皇军交战。为了阻止保皇军登陆,在岸边设立了一个炮兵部隊,配备了从船上缴获的大炮,并配备了一队水兵和民兵。

3月2日,圣尼古拉斯水战爆发,在阿索帕尔多试图登上两艘搁浅的保皇军船只失败后。两艘较小的船只被船员弃船:“美洲”号开始沉没,而“5月25日”号弃船。经过两个小时的抵抗,饱受摧残的“无敌”号被保皇党船只登陆。阿索帕尔多在伤员的请求下同意投降。指挥官被保皇军俘虏并押送西班牙,布宜诺斯艾利斯政府进行缺席审判,指控他指挥不力。[92]

随着海军的消失,蒙得维的亚的保皇军舰队巩固了对河流的控制,这一局面直到三年后才有所改变。贝尔格拉诺将军请求的增援部队从未抵达,圣尼古拉斯战役失败几天后,贝尔格拉诺军队在塔夸里战役中惨败。

东岸邦革命

[编辑]

1811年1月,新任拉普拉塔总督弗朗西斯科·哈維爾·德埃利奧抵达蒙得维的亚,在收到布宜诺斯艾利斯的拒绝后,于2月18日宣布布宜诺斯艾利斯为叛乱城市并向其宣战,设立蒙得维的亚为总督辖区新首都。[93]

保皇派占据着蒙得维的亚,但在东岸邦农村地带革命思想的传播遭到了武装打击。蒙得维的亚政府非但没有呼吁农民表示忠诚,反而强迫农民出示土地产权证。[94]

2月28日,佩德罗·何塞·比埃拉在阿森西奥溪边发起“阿森西奥的呼声”,举兵反抗埃利奧政权,获得了当地牧场主和高乔人的支持。他们组建了非正规军并展开一系列战斗;1811年4月4日索里亚诺战斗以米格尔·埃斯塔尼斯劳·索莱尔和东岸民兵胜利结束。

委员会协助东岸邦的爱国者传播革命,并试图压制蒙得维的亚海军基地。西班牙军队可以通过这个港口抵达,平息前总督辖区的革命,因此占领该港口至关重要。

巴拉圭代官辖区战役结束后,大委员会派遣贝尔格拉诺麾下的1134名士兵前往东岸邦。在那里,他认识到布兰登格斯兵团上尉何塞·赫瓦西奥·阿蒂加斯,阿蒂加斯在叛离科洛尼亚-德尔萨克拉门托驻军后,为布宜诺斯艾利斯执政委员会效力,受命煽动和领导民众反保皇军运动。[95]

4月9日,阿蒂加斯率领布宜诺斯艾利斯部队登陆东岸,并被当地爱国者推举为领袖,并逐步向蒙得维的亚推进。5月18日,阿蒂加斯在拉斯彼德拉斯战斗中击败埃利奧派遣的部队。[96]

在1811年4月5日和6日革命后,委员会命令贝尔格拉诺返回布宜诺斯艾利斯,解释在巴拉圭战役中的失败;他将部队指挥权交给了何塞·龙多。[97]

蒙得维的亚围城战和葡萄牙入侵

[编辑]

随着保皇党控制下的蒙得维的亚和科洛尼亚沦陷,两座城市分别于5月21日和26日遭到围攻。6月初,保皇党撤离了被革命党占领的科洛尼亚,阿蒂加斯在东岸高乔人和布宜诺斯艾利斯派出的部队的支援下围攻蒙得维的亚。不久之后,龙多的部队也加入其中。[97]

7月15日夜,西班牙舰队出现在布宜诺斯艾利斯附近,并在没有任何预警的情况下,轰炸该城。但由于距离较远且夜幕降临,许多炮弹未能命中,少有的炮弹低空飞掠城市。尽管一些建筑物轻微受损,并有两人伤亡,但这次袭击显然是失败的。第二天早上,保皇党指挥官向执政委员会发出最后通牒,但立即遭到拒绝,但炮击仍未继续。[34]

被围困在蒙得维的亚的总督埃利奧认为,唯一的出路驻扎在巴西的葡萄牙军。1811年3月20日,埃利奧向东岸人民发布宣言,威胁称如果起义继续下去,葡萄牙将进行干预。[34]

葡萄牙一直与西班牙争夺东岸领土,因此不会错过这次机会。葡萄牙政府在新成立的南里奥格兰德州组织了“观察军”,并于巴拉圭代官贝尔纳多·德贝拉斯科取得联系,表示愿意协助巴拉圭抵抗贝尔格拉诺。[98]观察军司令迪奥戈·德索萨还下令承认葡萄牙摄政王若昂六世之妻卡洛塔·华金纳为拉普拉塔地区女王。[99][100]

7月17日,一支3000名葡萄牙士兵的部队在索萨的指挥下越过边境,占领东岸所有城镇[101][102][103],10月14日在馬爾多納多设立葡萄牙行政驻地。[98]

第二次上秘鲁战争

[编辑]

在上秘鲁执政期间,胡安·何塞·卡斯特利和顾问贝尔纳多·德蒙特亚古多采取了多项激烈措施,招致了很大一部分上层阶级的敌意,并犯下了一系列敌视传统天主教的行为。[104][105]

支援军于4月初在拉巴斯附近的拉哈扎营。5月份,波多西爆发一场保皇派反革命冲突。[106]

何塞·曼努埃尔·德戈耶内切自10月起驻扎在德薩瓜德羅河和的的喀喀湖之间的泽皮塔,利用执政委员会代表的政治失误,大举招募秘鲁人加入军队,使规模达到8000人,配备20门大炮。在何塞·费尔南多·德阿瓦斯卡尔授权下,戈耶内切于1811年5月16日与卡斯特利签署了为期40天的停战协议。在此期间,阿瓦斯卡尔总督利用这一机会派遣了增援部队和补给。与此同时,卡斯特利命令名义上只有2万3千人的军队暂停作战[107],同时派遣特工前往秘鲁总督辖区各省传播革命。在阿雷基帕、洛昆巴和莫克瓜发动了数次革命,但都很快被镇压。[108]

1811年4月5日和6日革命将卡斯特利的盟友赶出了大执政委员会,导致北方面军内部出现分裂,一方面是支持科尔内略·萨韦德拉的胡安·何塞·比亚蒙特及其党羽,另一方面是卡斯特利的支持者。卡斯特利阻止上秘鲁的民选代表前往布宜诺斯艾利斯,并密谋让州长们无视委员会。自那时起,卡斯特里的计划成为击败戈耶内切后前往布宜诺斯艾利斯恢复他的朋友的地位。[109]

1811年5月25日,卡斯特利在蒂亚瓦纳科遗址召集原住民领袖,以执政委员会的名义宣布原住民的自由。[110]

瓦基战役

[编辑]

卡斯特利军从拉拉哈迁至瓦基的新营地,以便驻守印加桥(Puente del Inca),一条连接两个总督辖区的主要通道,此处曾由戈耶内切建立堡垒。卡斯特利在瓦基的部队人数在6,000至7,000人之间,而大部分军队分散在上秘鲁地区。

6月6日,第一场战斗爆发。戈耶内切指控革命军发动袭击,而卡斯特利则将其归咎于保皇军。6月20日,戈耶内切下令发动总攻,拉开了瓦基战役的序幕

革命军的部队被山脉分割,保皇党同时进攻山脉两侧的平原,皮奥·特里斯坦的部队则攀登中间的山丘。大部分革命军缺乏战斗经验,一些领袖(如弗朗西斯科·德尔里韦罗和何塞·博拉尼奥斯从未亲生作战)。里韦罗1811年7月19日发往波多西省议会的一封信中表示,推迟的行动使得败军得以撤退。[111]一些作者认为胡安·何塞·比亚蒙特拒绝支援埃乌斯托基奥·迪亚斯·贝莱斯是出于政治原因。[112]

戈耶内切赢得了压倒性胜利,虽然革命军的伤亡比敌人少,但却被彻底击溃,失去了所有弹药和火炮。[107][113]撤退的革命军残部只能在脱离战场后集结。随着时间的推移,逃兵增多。一些军队领袖,如里韦罗,拒绝跟随卡斯特利。当部队穿过上秘鲁的城镇时,对卡斯特利及其军官的行为的不满,排斥他们进城并为逃兵提供了便利。

主力部队几乎马不停蹄地撤退至丘基萨卡,而戈耶内切则占领了奥鲁罗和特里斯坦总督已投降的拉巴斯。瓦基战果传到布宜诺斯艾利斯后,大委员会于8月3日解职了卡斯特利和巴尔卡塞,并任命弗朗西斯科·德尔里韦罗为支援军司令,尽管后者本人并未了解此事。[25]

8月13日,锡佩锡佩战斗中,里韦罗被胡安·拉米雷斯·奥罗斯科击败。里韦罗认识到自己的抵抗无果,在听取科恰班巴居民的请求,请求停战并宣布投降,收编保皇军。科恰班巴最终被戈耶内切和平占领。[25]

北方面军残部撤退至波托西,遭到当地民众的激烈抵抗,随后又撤至胡胡伊省。后卫部队指挥官胡安·马丁·德普埃雷东上校带走了波托西铸币厂的资金。[114]

在得知里韦罗叛逃的消息后,萨韦德拉命令比亚蒙特暂时指挥军队,然后离开布宜诺斯艾利斯,打算亲自指挥军队。[114]

新起义

[编辑]在瓦基战役的同一天,秘鲁城市塔克纳爆发了一场革命,但由于北方面军的预期援助并未到来,这场革命很容易就被镇压了。[108]

受到里韦罗煽动反抗的奥马苏约斯、帕卡赫斯和拉雷卡哈地区的原住民不拒绝接受保皇派,于是发动起义,从6月29日起围攻拉巴斯。他们的行动中心位于潘帕哈西 (Pampajasi) 高地。

8月初,在1780年图帕克·卡塔里叛乱中担任其副官的胡安·曼努埃尔·卡塞雷斯率领的土著部队焚烧并占领了拉巴斯,屠杀了包括临时州长在内的保皇党驻军,不久后又摧毁了守卫德薩瓜德羅河渡口的驻军。起义者任命拉蒙·马里亚卡(Ramón Mariaca)为州长。[72]

第一届三人执政团

[编辑]由于执政委员会与布宜诺斯艾利斯市政议会之间一系列对内陆代表的重要性问题上的摩擦,导致委员会1811年9月23日被第一届三人执政团取代。

新政府对战争采取了更加谨慎的政策,倾向于通过外交手段而非军事手段解决问题。[15]

受到英国驻里约热内卢领事斯特兰福德勋爵的影响,三人执政团试图与西班牙当局妥协,甚至寻求与西班牙当局达成某种形式的和平协议,以换取该地区有限的自治。[115]

葡萄牙出兵东岸邦

[编辑]

瓦基惨败的消息传出后不久,葡萄牙就大举进攻。由于革命军被围困在东岸邦,补给受限,因此大委员会决定向总督埃利奧提议停火,但遭到拒绝。[13]8月19日,保皇军舰队发动第二轮轰炸,但未实际产生伤害。[116]

不久之后,委员会被三人执政团取代,并在斯特兰福德勋爵协调下恢复谈判,并提议立即撤军。在协议签署之前,布宜诺斯艾利斯特使胡安·胡利安·佩雷斯通知东岸邦方面将会签署的停战协定,规定东岸邦将归埃利奥统治,但该协议再次遭到拒绝。[13]

与此同时,巴西非正规武装团体入侵米西奥内斯,俘虏了亚佩尤指挥官贝尔纳多·佩雷斯·普拉内斯,不久后又占领了贝伦和康科迪亚两个城镇。

9月1日,派桑杜被占领,尽管巴西指挥官本托·曼努埃尔·里贝罗在亚佩尤战败并被俘,这些武装团体还是洗劫了圣多明戈-索里亚诺和梅赛德斯的周边地区。[117]为了遏制葡萄牙的部队,龙多于9月初派遣一支分遣隊前往内格罗河以北地区,解放了梅塞德斯并在次月将葡萄牙人驱赶派桑杜。[118]

巴西军队从曼迪索维占领庫魯蘇夸蒂亞并到达现今巴拉那河畔的拉巴斯。应埃利奥的请求,袭击了被西班牙船只封锁的乌拉圭河畔康塞普西翁,但被击退。

拉克鲁斯和圣托梅也遭到袭击。科连特斯省副省长埃利亚斯·加尔万于11月29日夺回了庫魯蘇夸蒂亞,并于不久后夺回了曼迪索维。[119]由于担心巴拉圭与葡萄牙侵略者结盟,米西奥内斯部队指挥官安德烈斯·瓜苏拉里在贝尔格拉诺撤退后驱散了占领坎德拉里亚的巴拉圭军队。多年后,这位米西奥内斯指挥官成为该地区抵抗葡巴入侵的主要领导人。[120]

10月12日,圍城戰正式结束,龙多的部队开始向恩特雷里奥斯撤退。[97]阿蒂加斯别无选择,只能将他的大约3,000名士兵和大量平民撤往北方。

1811年7月20日,执政团与总督埃利奥签署停战协议,宣布停止敌对行动,解除对布宜诺斯艾利斯的海上封锁,并承认双方对斐迪南七世的主权。协议还同意革命军和葡萄牙军队从东岸邦和恩特雷里奥斯省的乌拉圭河畔康塞普西翁、瓜莱瓜伊和瓜萊瓜伊丘等城镇撤出,并承认埃利奥为总督,但埃利奥在割让领土之外无权行使权力。[121]10月21日,埃利奥批准了停战条约。

布宜诺斯艾利斯当局成功撤军,但这却激怒了东岸和恩特雷里奥斯人民。该条约也引发了保皇党的反对。

东岸大撤退

[编辑]

阿蒂加斯于23日在圣何塞河畔得知停战的消息,使得东岸军自发举行了集会。在会上,阿蒂加斯宣布,他决定遵守停战协议,向北撤退。然而,东岸军民表示不会放下武器,并在将来重新战斗。

阿蒂加斯军队随即北上,一同撤离的还有大批平民,史称东岸大撤退。起初,阿蒂加斯反对平民的跟随,但后来下令登记追随他的家庭和个人,最终共有4435人登记在册,算上后续加入的人,历史学家认为总数约为16000人。[122]

1811年11月15日,三人执政团任命阿蒂加斯为“亚佩尤县及其辖区副县长、首席大法官兼战争队长”(西班牙語:teniente gobernador, justicia mayor y capitán de guerra del Departamento de Yapeyú y sus partidos),负责管理布宜诺斯艾利斯辖下的十座传教村。[123]

11月18日,埃利奥返回西班牙,西班牙政府意图在不接受任何协议的情况下,镇压分离主义分子。[13]此后,再无西班牙人担任拉普拉塔总督一职。[124]

为了履行协议,龙多于同年12月撤离了东方邦并返回布宜诺斯艾利斯,而其他部队则渡过乌拉圭河,在恩特里奥斯扎营。[97]

12月10日,跟随阿蒂加斯的军民在邻近萨尔托渡过乌拉圭河,并在今恩特雷里奥斯省东北部驻扎。12月18日,阿蒂加斯军夺回贝伦。[125]

巴西方面的迪奥戈·德索萨在被告知撤军时拒绝,表示撤回的条件是阿蒂加斯民兵的解散,并保证这些部队不会攻击葡萄牙臣民。

再次被任命为蒙得维的亚代官的加斯帕尔·德维戈德特要求三头执政团对阿蒂加斯采取行动。随着北方战线稳定,布宜诺斯艾利斯方面拒绝了。考虑到停战协议已被打破,维戈德特于1812年1月31日恢复了敌对行动,3月4日,发动第三次轰炸,但只对一些小型船只造成了损伤。[34]

阿蒂加斯派遣费尔南多·奥托古斯和弗鲁克图奥索·里维拉前往米西奥内斯,收复了圣多美、亚佩尤和拉克鲁斯等城镇。

3月,一支5000人的葡萄牙军队从马尔多纳多向派桑杜进军,并于5月2日进入该城。[98]次月,执政团向迪奥戈·德索萨发出最后通牒,要求其立即撤军。执政团还任命阿蒂加斯为对葡萄牙指挥官,并派遣米格尔·埃斯塔尼斯劳·索莱尔指挥的帕尔多和褐色团和一大笔资金。

葡萄牙人的攻势迫使阿蒂加斯军渡过乌拉圭河,向恩特雷里奥斯撤退,但阿蒂加斯军很快就夺回了乌拉圭河以东的阵地。[126][127]5月4日至6日,葡萄牙人进攻圣多美,但被击退。

由于斯特兰福德勋爵于5月26日促成埃雷拉-雷德梅克条约,布宜诺斯艾利斯政府命令阿蒂加斯返回阿尤伊营地。[90]

索萨再次无视协议,但不久后收到葡萄牙国王若昂六世敕令,并在6月13日撤退。[98]几日后,葡萄牙占米西奥内斯指挥官弗朗西斯科·达斯查加斯·桑托斯试图进攻拉克鲁斯,但在埃利亚斯·加尔万通知他敌对行动已结束时收兵。[128]

然而,葡萄牙人并未将其军队完全撤离到入侵前的边界,而是继续控制着现今的乌鲁瓜亚纳、夸拉伊、圣安娜-利弗拉门图、阿萊格雷特等市镇的地区,以及南罗萨里奥、唐佩德里图和巴热的部分地区。[90]

1812年4月,在巴塔哥尼亞卡门-德巴塔哥内斯的堡垒里,爆发由福斯蒂诺·安赛领导的哗变,安赛在从门多萨驱逐后就囚禁于此地,保皇党由此控制了港口。[34]

同月,三人执政团成员曼努埃尔·德萨拉特亚接管了驻恩特雷里奥斯的军队,但阿蒂加斯并不承认他是自己的上级。[129]

6月,阿蒂加斯在恩特雷里奥斯省阿尤伊扎营。萨拉特亚的营地距离阿蒂加斯阵地一里格,他致力于引诱东岸军军官加入自己的营地,并成功招募到约2000人。但由于阿蒂加斯还有约1500名士兵和大量平民,他被宣布为叛徒,然而萨拉特亚并为获得政府的支持。[129]

9月,萨拉特亚军队的先锋部队在龙多的指挥下渡过乌拉圭河,开始向蒙得维的亚进军。与此同时,阿蒂加斯的部队及其跟随的民众开始返回东岸邦,但他们并未参与此次行动。[97]

北方面军防御战

[编辑]萨韦德拉在抵达萨尔塔仅8天后就接到了三人执政团的命令,将军队指挥权移交给胡安·马丁·德普埃雷东[72],不久后被逮捕。

在没有外界帮助的情况下,革命者组织了名为“小共和国”的游击队,抵抗入侵。

10月6日,拉巴斯城的军队在錫卡錫卡击败了赫罗尼莫·马龙·德隆贝拉上校率领的1200名士兵。次日,奥鲁罗落入革命者手中。

何塞·曼努埃尔·德戈耶内切占领了丘基萨卡,但不得不率领3500人撤退至奥鲁罗。何塞·费尔南多·德阿瓦斯卡尔总督派遣由普诺代官曼努埃尔·坎佩尔和库斯科的克丘亞酋长马特奥·普马卡瓦组成的部队前往支援,在此期间对艾马拉人犯下了残酷的罪行。[25]

革命军在提奎纳取得了小胜,但佩德罗·贝纳文特和隆贝拉占领了拉巴斯。普马卡瓦设法与返回丘基萨卡的戈耶内切军队重新建立联系。[25]

从秘鲁北部抵达的土著部队的暴行激怒了上秘鲁的民众。埃斯特万·阿尔塞上校返回科恰班巴谷地,并于11月14日领导了科恰班巴革命。他被任命为总司令,马里亚诺·安特萨纳担任科恰班巴省委员会主席。11月16日,阿尔塞进攻奥鲁罗,但被因达莱西奥·冈萨雷斯·德索卡萨击退。

在阿约帕亚县建立了阿约帕亚小共和国,并在未来抵抗保皇军多年。[72]

为了支持科恰班巴革命,普埃雷东决定再次尝试进军上秘鲁,派遣一个骑兵团和一个步兵营,由埃乌斯托基奥·迪亚斯·贝莱斯少校指挥。[130]革命军曼努埃尔·多雷戈中校在桑萨纳战斗击败保皇军,取得小胜利。

在得到增援后,迪亚斯·贝莱斯部队达到了860人,迪亚斯·贝莱斯再次派遣多雷戈前往纳萨雷诺,并击败弗朗西斯科·皮科阿加,但多雷戈的部队被苏伊帕查河涨潮所分离,保皇军趁虚而入。[131][132]由于戈耶内切正在进军,普埃雷东命令迪亚斯·贝莱斯立即撤退。[133]

1月16日,阿尔塞成功占领查揚塔。与此同时,迪亚斯·贝莱斯派遣先锋队马丁·米格尔·德圭梅斯收复塔里哈。[134]

但北方面军甚至没有试图支援上秘鲁的革命者,1月20日,迪亚斯·贝莱斯率领疲惫不堪的部队和圭梅斯的部队撤往乌玛瓦卡旱谷。与此同时,三头执政团对战争持谨慎态度,更倾向于在首都周围保留兵力。

一支由2000名士兵组成的革命师从米斯克前往丘基萨卡,但于4月4日被利马皇家军团的一个营彻底击溃。几天后,即4月12日,阿约帕亚印第安人在拉巴斯附近被击败。所有战俘均被处决。[135]

一支由1,200人组成的保皇军师从圣克鲁斯-德拉谢拉挺进,前去援助戈耶内切,但在圣克鲁斯省萨迈帕塔战斗中被击败,所有保皇党人均被杀或被俘。[136]

戈耶内切镇压波托西的叛乱后,于5月5日前往丘基萨卡。他从那里派遣4,000人攻打科恰班巴,同时派遣一支纵队前往查扬塔,另一支纵队则由隆贝拉率领2,000人前往塔帕卡里。阿古斯丁·胡西上校向巴耶格兰德推进,摧毁了普卡拉镇。

阿尔塞和马里亚诺·安特萨纳之间的分歧导致科恰班巴军队一分为二。5月24日,阿尔塞在波科纳战斗战败,保皇党军队向该城进军。

安特萨纳并未展现出同样的好战态度,但科恰班巴人在圣塞瓦斯蒂安山发起了一场战斗。他们于27日战败,科恰班巴再次落入保皇党手中。这一次,戈耶内切以残酷的手段镇压了叛乱:许多革命者被处决,保皇军洗劫并焚烧了这座城市。隆贝拉被任命为代官,率领一支2000人的驻军。[137]

戈耶内切返回波托西,然后率领军队前往奇查斯,而普马卡瓦则返回库斯科。[25]

6月2日,巴尔塔扎尔·卡德纳斯率领阿约帕亚革命者在锡卡锡卡中惨败。阿尔塞率领部分部队逃走,但后被击败。后来加入了胡安·安东尼奥·阿尔瓦雷斯·德阿雷纳莱斯领导的游击队。[135]

胡胡伊大撤退和图库曼战役

[编辑]1812年3月26日,曼努埃尔·贝尔格拉诺将军接管北方面军。在此前几个月,贝尔格拉诺因在巴拉圭战场上的失利而受审,最终被宣判无罪。在此期间,他指挥了帕特里西奥团,镇压了布宜诺斯艾利斯的辫子兵变,并在罗萨里奥升起了一面旗帜,但执政团命令将其毁掉。[138]

贝尔格拉诺在圣萨尔瓦多-德胡胡伊地区修筑防御工事,并在坎波桑托扎营。军队规模不大,约有1500人,其中三分之二是骑兵。

贝尔格拉诺对军队展开大改革,优先推行纪律严明和严格的行政管理。他在当地建立医院、军事法庭和物资管理机构,也保障武器、弹药和服装工厂的生产,还组织了先遣侦察单位并吸纳德国军官爱德华多·考尼茨·德霍尔姆贝格男爵协助组织炮兵营和训练军官。

贝尔格拉诺曾发起了一场短暂的攻势,将部分兵力推进至乌玛瓦卡旱谷。在圣萨尔瓦多-德胡胡伊期间,他庆祝了五月革命两周年,并亲自为自己设计的旗帜举行了祝福仪式。

不久之后,政府下令不战而退至科尔多瓦。此时,科恰班巴抵抗力量遭到全数摧毁,戈耶内切军队先锋部队在新晋升准将皮奥·特里斯坦的指挥下,开始向萨尔塔推进。

7月中旬,贝尔格拉诺得知保皇军先锋部队即将抵达拉基亞卡,便发起了“胡胡伊撤退”:他亲自率领先锋部队,留下副官埃乌斯托基奥·迪亚斯·贝莱斯担任后卫,并命令平民随军撤退,实施焦土政策。8月23日,军民逃离了圣萨尔瓦多-德胡胡伊,不久后该城便被保皇军占领。[138]

北方面军南下时,并未途经萨尔塔,因为该城已被保皇军一支营队占领。9月3日,西班牙先锋部队追上了迪亚斯·贝莱斯率领的后卫部队,但在拉斯彼德拉斯战斗中被后者击败。[139]

尽管贝尔格拉诺不同意放弃整个北方的命令,他仍继续向东南撤退。图库曼人民受到近期胜利的鼓舞,请求贝尔格拉诺尝试保卫他们的城市。于是,他改变了路线,于9月21日在圣米格尔-德图库曼安顿下来,将决定告知了三头执政团。[140]

9月24日,特里斯坦率领3000人的军队在图库曼战役中对上有1800人的北方面军。这场战斗十分混乱,贝尔格拉诺直到次日特里斯坦开始向北撤退时才得知胜利的消息。革命军缴获13门大炮。[39]

由于无法进行组织有效的追击,他派遣迪亚斯·贝莱斯前往萨尔塔。[141]在接下来的几个月里,贝尔格拉诺全身心地致力于重整军队。

1813年议会

[编辑]许多历史学家认为图库曼战役是阿根廷独立战争中最重要的一场战役,如伊西多罗·鲁伊斯·莫雷诺称其为“主权之战”[141]。这场胜利使下令撤退的布宜诺斯艾利斯执政团名誉扫地。1812年10月8日,何塞·德·圣马丁发动政变,推翻第一届三人执政团,并拥立第二届三人执政团。[142]

新届政府召集全体制宪议会,推动立法并放弃以费尔南多七世行驶权力的论调。第二届三人执政团成员以及后续首两位拉普拉塔联合省最高督政官的任命皆受到劳塔罗共济会会所的影响,并在后续主导内政、国际和军事政策。

第二届三人执政团和第一届督政府对新生国度的军事防御和收复总督辖区采取了更为果断的态度,并向北方面军和驻扎在东岸邦的军队派遣大量增援部队。

随着时间的推移,西班牙的局势逐渐逆转,费尔南多七世重登西班牙王位。国王专制政策意味着对脱离西班牙帝國的国家采取强硬态度,拒绝任何排斥恢复殖民地的安排。

1814年1月31日,议会任命三人执政团成员赫瓦西奥·安东尼奥·德波萨达斯为最高督政官。他将力量集中在占领蒙得维的亚,以防止其成为西班牙收复失地运动的登陆港。[143]西班牙曾准备一支10,600人的大型远征军,计划夺回拉普拉塔总督辖区,但随着蒙得维的亚的失陷以及葡萄牙拒绝其在巴西登陆和补给[15],不得不改道前往委内瑞拉。[144]

波萨达斯的继任者卡洛斯·马里亚·德阿尔韦亚尔政府致力于巩固其在首都的政治地位,并镇压沿岸各省联邦主义者的叛乱。政府没有在北部采取任何军事行动,并试图解除圣马丁库约代官的职务,但未成功。[145]

阿尔韦亚尔放弃了积极防守和反击的战略,在他垮台后,两位继任的临时督政官,并未实际统领所有省份。在此期间,外交和军事政策反复无常。[146]北方面军则继续执行前几年制定的进攻计划。

第二次蒙得维的亚围城战

[编辑]10月20日,在收到三人执政团垮台的消息后不久,革命军再次围攻蒙得维的亚。12月31日,保皇军在不了解围城军前夜已获增援,发起进攻并在小山丘战场中惨败[97]

蒙得维的亚凭借强大的海上优势抵抗革命军的进攻,但陆地守军不在尝试出击。[147]然而,1813年西班牙的增援开始抵达蒙得维的亚。在1811年至1812年间,从西班牙出发的援部队不到800人,然而到了1813年有3,440人被派往蒙得维的亚。[148]在此之前,西班牙倾向于往新格拉納達總督轄區和新西班牙總督轄區派遣军队。[149]

由于无法获得食物,蒙得维的亚的保皇军连续对乌拉圭河及巴拉那河沿岸发起进攻,肆无忌惮地掠夺。1813年2月3日,何塞·德·圣马丁率领掷弹骑兵团在圣洛伦索战斗中取得重大胜利,阻止保皇军的入侵。[150]

拉普拉塔新政府最终同意承认阿蒂加斯对其麾下军队的权威,并命令萨拉特亚于1813年初返回布宜诺斯艾利斯。阿蒂加斯参与到蒙得维的亚围城战,听从龙多指挥,但保留了一定自主权。[151]1813年余下的时间里,蒙得维的亚围城战仅限于几场小规模冲突。

第二次上秘鲁远征

[编辑]

图库曼战役胜利后,贝尔格拉诺花费四个月的时间重整军队,使兵力翻倍,提升训练质量和纪律,但这也导致了爱德华多·考尼茨·德霍尔姆贝格与其他军官发生争执而离开。

1月12日,装备精良、士气高昂的贝尔格拉诺军向萨尔塔前进。保皇军的皮奥·特里斯坦在此处筑起了防御工事,并得到了何塞·曼努埃尔·德戈耶内切两个营、一些骑兵和六门大炮的增援。一个月后,在茹拉门图河河畔,北方面军向制宪议会和阿根廷国旗宣誓。

特里斯坦预料贝尔格拉诺从南面进攻,但在一名萨尔塔军官的率领下,北方面军驻扎在城北的卡斯塔尼亚雷斯庄园(Hacienda de Castañares),切断了敌军可能向胡胡伊省撤退的通道。2月20日的萨尔塔战役中,革命军分两路进攻,迫使特里斯坦无条件投降,缴获武器并俘虏3200名士兵。[n. 1][152]在扣留大量战俘将使向上秘鲁进军变得不可能,[22]因此贝尔格拉诺决定释放了战俘,以换取他们发誓不再拿起武器对抗联合省。[138]

3月1日,戈耶内什仅率领450人从波托西撤往奥鲁罗,并同意与贝尔格拉诺停战40天。在奥鲁罗戈耶内什向秘鲁总督递交辞呈,华金·德拉佩苏埃拉接替军队司令的位置。在此期间,代理司令胡安·拉米雷斯·奥罗斯科于1813年3月2日撤离丘基萨卡,而革命家埃斯特班·阿古斯丁·加斯科恩担任查尔卡斯省省长。北方面军则继续北上并占领圖皮薩。

曾在萨尔塔发誓的保皇军士兵在抵达奥鲁罗后,被拉巴斯主教和秘鲁总督解除誓言,大部分士兵恢复了军职,但特里斯坦不愿再与联合省军交战。

在贝尔格拉诺军抵达圣克鲁斯-德拉谢拉和科恰班巴前,这些地区于3月迅速宣布支持独立运动。这一切源于特里斯坦部队的溃败,导致士气低落,迫使米格尔·塔孔-罗西克、赫罗尼莫·马龙·德隆贝拉和胡安·拉米雷斯·奥罗斯科向北撤退。以何塞·安东尼奥·阿塞贝(西班牙語:José Antonio Acebey)为首的400名丘基萨卡民兵师在波托西与北方面军会师,而贝尔格拉诺于5月7日抵达波托西。

贝尔格拉诺北上时,试图将革命之火蔓延到秘鲁塔克纳,布宜诺斯艾利斯军官恩里克·帕亚尔德尔成功统治该地。帕亚尔德尔并未与北方面军取得联系,而是试图征服阿雷基帕,但在卡米亚拉战斗战败,逃往上秘鲁。[108]贝尔格拉诺率领3500人控制了上秘鲁的大部分地区。[138]

8月初,华金·德拉佩苏埃拉指挥奥鲁罗的保皇军,军队规模已增至5000人。

贝尔格拉诺派遣骑兵指挥官科尔内利奥·塞拉亚在敌后煽动民众,但保皇军缴获了他和游击队之间的通信,得知革命军正在等待增援,于是决定尽快发动攻击。[153]

10月1日,在比尔卡普希奥战斗中,贝尔格拉诺成功击溃了保皇党的阵型,但是错误的停止进攻的信号,加上来自萨尔塔的保皇军萨图尼诺·卡斯特罗的骑兵重返战场,独立军被彻底击溃。[154]

贝尔格拉诺向东撤退,在阿约胡马札寨,并成功召集了大约3,400名士兵,其中只有大约一千名是老兵。

11月14日,阿约胡马战役爆发,贝尔格拉诺过早地集结部队,佩苏埃拉趁机从侧翼发起进攻,迫使贝尔格拉诺改变阵型。北方面军兵力被削弱至原来的三分之一。[154]

11月18日,贝尔格拉诺和迪亚兹·贝莱斯撤退至波多西。次日,预料到保皇党军队即将抵达,下令炸毁造币厂,但这一命令并未得到执行。事实上,第二天,保皇党先锋队在卡斯特罗指挥下进入了波多西。1814年初,保皇党军队攻占了塔里哈。[25]

1814年1月,贝尔格拉诺将北方面军的指挥权移交给何塞·德·圣马丁。

占领蒙得维的亚

[编辑]1813年,蒙得维的亚围城战仍旧继续,这表明守军资源充裕,而进攻方手段匮乏。[15]

由于1813年制宪议会拒绝阿蒂加斯派遣的东岸邦代表,并在龙多影响下选取其他代表,引发阿蒂加斯与布宜诺斯艾利斯政府的关系恶化,导致双方对政治体制的剧烈矛盾。阿蒂加斯主张的立即宣布独立并建立联邦制国家,与此相反,在布宜诺斯艾利斯的政府采取温和政策并主张建立中央集权制。[97]

1814年1月底,效忠阿蒂加斯的军队放弃围攻,撤退至乌拉圭河沿岸。他们确信布宜诺斯艾利斯政府有意将该国作为布宜诺斯艾利斯的附屬國来治理。[90]作为回应,波萨达斯督政官宣布阿蒂加斯为“祖国的叛徒”并悬赏他的人头。[155]波萨达斯派遣军队对抗阿蒂加斯麾下的游击队,是为阿根廷最早的内战之一,阿蒂加斯—督政府战争。

督政府派遣的军队在2月22日埃斯皮尼约战斗中战败。[91]科连特斯和米西奥内斯以及东岸邦内陆的城镇迅速宣布支持阿蒂加斯倡导的联邦制[73],因此围城部队没有得到任何增援。

总督维戈德特认为,公开反对拉普拉塔河中央政府的阿蒂加斯会加入西班牙王麾下,但考迪罗拒绝了这个提议。[151]

海战和占领

[编辑]

革命政府组建了一支小型舰队,争夺内陆河流和拉普拉塔河口的控制权。所有船只均由外国水手操作,其中包括其指挥官爱尔兰人吉列尔莫·布朗。布朗在马丁加西亚战斗中击败哈辛托·德罗马拉特并占领了战略要地馬丁加西亞島,迫使保皇军船只于3月15日撤退至乌拉圭河上游。[34]追击船只在奇纳溪战斗中被击败,但罗马拉特一直留在乌拉圭河畔康塞普西翁直到战争结束。

费尔南多七世即将复位的消息迫使双方加速行动。4月20日,布朗舰队在蒙得维的亚附近抛锚,宣布实施海上封锁。米格尔·德拉谢拉指挥的保皇军舰队迎战,但在5月15日至17日的布塞奥海战中,大多数保皇党船只被俘或摧毁。剩余的几艘船只逃往西班牙,一些较小的船只被困在蒙得维的亚港。[34]保皇党海军优势荡然无存。龙多率领4,000人参与围城,维戈德则率领5,000人守城,督政官波萨达斯派其侄子卡洛斯·马里亚·德阿尔韦亚尔率领1,500余人支援,也奉命他接替龙多担任围城战指挥官。

阿尔韦亚尔于5月17日接管指挥,此时布朗舰队已大获全胜。他立即与维戈德特就蒙得维的亚的投降事宜进行谈判。双方达成协议,保皇党可以携舰船和武器撤回西班牙,而革命军则以费尔南多七世的名义接收蒙得维的亚。然而,在声称波萨达斯尚未批准该协议[156],阿尔韦亚尔于5月23日占领了这座城市,俘虏了保皇党并缴获武器。

蒙得维的亚的陷落标志着保皇党对拉普拉塔河长达四年的威胁的终结。维戈德特和所有军官随后不久获释,但独立军却拥有大量士兵以及武器:5,340名战俘、310门大炮、8,000支步枪和99艘船只被缴获。[157]

两年半以来一直是保皇党据点的卡门-德巴塔哥内斯也被革命军占领。[158]

舰队在占领蒙得维的亚之后,船只被拆除以偿还债务。[14]

内战

[编辑]蒙得维的亚及其海军基地的陷落并不意味着东线问题的结束,而只是性质的改变。尽管阿尔韦亚尔承诺将这座城市移交给阿蒂加斯的部队,但他还是袭击了阿蒂加斯的官,导致内战重新爆发,持续数月,时断时续,迫使东岸邦和恩特雷里奥斯省的革命军不得不继续驻扎,而这些军队无法派往北方增援。[157]

次年1月,阿蒂加斯在瓜亚博斯战役中获胜后,阿尔韦亚尔同意停战并将东岸邦交给阿蒂加斯。[90]该条约使部分部队可以向北派遣,但阿蒂加斯拒绝暂停对恩特雷里奥斯和科连特斯联邦主义者的援助,迫使许多军队留在该地区和首都。

1815年4月发起的针对联邦主义者的战役以布宜诺斯艾利斯军队哗变和阿尔韦亚尔督政官的倒台而告终。代理督政官伊格纳西奥·阿尔瓦雷斯·托马斯与阿蒂加斯签署了一项新协议,使得部队可以前往北方增援。然而,几个月后,阿尔瓦雷斯·托马斯本人却撕毁了协议。[159]

普埃雷东督政官时期

[编辑]

临时督政官阿尔瓦雷斯·托马斯下令召开Congreso de Tucumán。议会任命胡安·马丁·德普埃雷东为新任大督政官,并率军前往首都。途中,他曾在科尔多瓦停留,与圣马丁将军讨论其计划以及督政官应提供的资源。

普埃雷东政府的所有军事努力都指向两个核心目标:粉碎联邦主义者的抵抗浔东,以及支持圣马丁在智利的军事行动。北方战线被放弃,尽管北方面军仍然存在,但被指派镇压联邦主义领导人的叛乱,例如圣地亚哥-德尔埃斯特罗的博尔赫斯自治起义和科尔多瓦联邦者起义。

当1816年开始的葡萄牙入侵东岸时,督政官不仅拒绝与阿蒂加斯合作,还试图利用这次入侵来镇压沿岸省份的联邦主义者。

收复智利后,普埃雷东要求安第斯军团和北方军团的指挥官圣马丁和贝尔格拉诺将军队调往沿岸省份,以击败联邦主义者。两位指挥官都只是心不在焉地遵从了命令。

1819年中期,普埃雷东辞职,由龙多接任。龙多延续并深化了其前任的政策,断然将两军召回沿岸省份,并彻底放弃了独立战争。[160]

1813年12月,费尔南多七世重新掌权。此前,西班牙犹豫是否要保卫其昔日的殖民地,然而在1815年建立的神圣同盟遵循了维也纳会议的建议[161],支持所有在欧洲政府,并促进欧洲和平。因此费尔南多得以全力以赴,试图重新征服西班牙属美洲。教皇庇护七世发布了1816年正统通谕,为西班牙保皇党的镇压行动表示祝福,支持了西班牙的行动。[162]

于是,费尔南多接连派遣远征军收复美洲殖民地,先后13次远征,共计26,542人。然而,这些远征军始终不足以彻底击败拉普拉塔河的独立斗士。他计划在该地区进行的一次大规模远征,但因瘟疫导致伤病而屡屡中止。[15]

在太平洋的私掠行动

[编辑]蒙得维的亚陷落后,联合省舰队解散,但这并不意味着联合省失去海上防御力量。督政府签发数十份针对西班牙的私掠许可证,在这种方式阿根廷麾下的私掠船于1814年至1823年间获得了大约一百艘船。[34]

1815年5月,政府决定组织一场前往太平洋的私掠行动,以应对即将到来的西班牙收复失地运动远征。许多智利流亡者参与了远征的组织、资助和人员配备。[163]

私掠船队由4艘船组成,配备约150门大炮和500多名船员,分别是吉列尔莫·布朗指挥的大力神号、米格尔·布朗指挥的圣三一号、伊波利托·布沙尔指挥的鹰号和奥利维里奥·拉塞尔宪法号。

他们于十月启航,横渡合恩角时遭遇猛烈的风暴,拉塞尔的船只沉没。他们在年底抵达阿劳卡尼亚大区外的莫查島。智利保皇党政府禁止所有船只离开其港口的决定。[163]

1816年1月,他们封锁了埃尔卡亚俄港,扣押了九艘正前往该港的船只。[164]

2月,他们封锁了瓜亞斯河,并占领了普納島。布朗从那里率军进攻瓜亚基尔,但战败并被俘。瓜亚基尔州长与布沙尔互相威胁后,布沙尔安排了一次战俘交换,释放了所有被俘人员。

船队前往加拉帕戈斯群岛,并在那里分道扬镳。布沙尔指挥一艘后来更名为阿根廷号护卫舰,于6月抵达布宜诺斯艾利斯。布朗前往圣布埃纳文图拉湾,试图从那里联系波哥大的革命当局,然而,这座城市已落入保皇党手中。[165]在鹰号沉船后,布朗返回大西洋,躲过了前往蒙得维的亚的葡萄牙舰队,继续向北航行。他最终在巴巴多斯抛锚,英国殖民当局指控他犯有海盗罪,并扣押了船只及其货物。他于1818年中期返回布宜诺斯艾利斯。[166]

安第斯军和智利独立战争

[编辑]1815年8月,圣马丁下令在门多萨和圣胡安征召志愿者。次月,两支掷弹骑兵中队被编入部队,这些骑兵曾参加过东岸邦内战,并得到了来自圣路易斯省的高乔人的增援。1815年12月,他向政府报告,军队有3887名士兵,其中包括约700名自由民。[167]

圣马丁委托路易斯·贝尔特兰修士与麾下的700名人制造火药、武器、弹药和制服。[168]圣马丁派遣火药厂厂长何塞·安东尼奥·阿尔瓦雷斯·孔达科前往智利,借口传递信息,但他利用这次旅行绘制了一幅非常详细的安第斯山口地图。[168]

1816年8月1日,最高督政官胡安·马丁·德普埃雷东下令军队名为“安第斯军”,任命圣马丁为总司令。图库曼会议,赋予其必要的政治和军事权力。圣马丁将库约的政治权力委托给托里比奥·德卢祖里亚加,并将军队驻扎在门多萨附近的埃尔普卢梅里洛军营,而米格尔·埃斯塔尼斯劳·索莱尔担任参谋长。[167]

普埃雷东竭尽所能地为这支新军提供了援助,包括军事增援、资金、粮食、武器、制服和大量弹药。[159]然而,他在多省(尤其是在圣菲省)对联邦主义者的强力镇压,这使得他无法向安第斯前线派遣更多力量。[169]

智利都督卡西米罗·马科·德尔蓬特知晓圣马丁的计划,深知圣马丁无法率领如此庞大的军队进驻智利。因此,他试图分散兵力,使安第斯军误判他们将从智利南部或北部入侵。

圣马丁努力与控制着山口的门多萨南部佩温切族酋长保持友好关系。圣马丁请求允许穿越他们的土地进入智利,并得到了酋长的批准。一位土著酋长将这一消息带回智利,这似乎证实了马科·德尔蓬特的判断,即预期的袭击将来自南方。智利的保皇党势力一直处于分裂状态,直到圣马丁跨越安第斯前不久才有所改变。[170]

另一方面,一些激进分子在智利各地使保皇军保持高度警惕。其中最著名的人物是卡雷拉党前军官曼努埃尔·罗德里格斯·埃尔多伊萨,他游走智利中部和南部,袭击城镇,在保皇党势力中制造恐慌,并散发反政府小册子。他还担任圣马丁的间谍,以及他与智利爱国者之间的信使。[171]

这一系列在决战前取得优势的卓越间接战被称为“扎帕战争”。[167]

跨越安第斯

[编辑]安第斯军步兵共计2334人,辖第8营安布罗西奥·克拉梅尔、第11营胡安·格雷戈里奥·德拉斯埃拉斯和第7营佩德罗·孔德。骑兵由何塞·马里亚·萨皮奥拉指挥的掷弹骑兵团和鲁德辛多·阿尔瓦拉多指挥的第一猎人营组成,共有1395人。炮兵仅有一个258人的团,团长佩德罗·雷加拉多·德拉普拉萨。

1817年1月6日,安第斯军从埃尔普卢梅里洛军营出发,共有14名指挥官、195名军官和3,778名士兵参与,其中数百人来自智利。此外还有来自拉里奥哈、门多萨、圣胡安和智利的约1,200名骑兵民兵以及120名矿工(西班牙語:Barretero)作为辅助部队。[172]

军队被分成六列,分别从六个不同的渡口通过。两列负责主力,其余四列规模较小,其任务是迷惑马科·德尔蓬特,使其无法确定主力部队真正的渡口位置。[174]

2月9日,所有队列在洛斯安第斯镇附近的库里蒙营地会合,从那里派出探查队,确认保皇党正在查卡布科省待战。[175]

查卡布科战役

[编辑]

由于军队分散,马科·德尔蓬特很难集结军队,在随后时刻只召集到1,500人。

查卡布科戰役于2月12日凌晨爆发。圣马丁计划从西面和北面同时发起进攻,而奥希金斯认为保皇军进攻迫在眉睫,因此改变了计划,在11:45索莱尔部队会师前发起进攻。安第斯军在保皇军的防守下僵持住,经过约2小时的战斗,一支骑兵排突破了防线,冲到炮兵阵地。下午1:30左右,索莱尔先锋部队抵达后,保皇军被完全包围,安第斯军获得了压倒性的胜利。[176][177][178]

1817年12月14日,安第斯军进驻圣地亚哥。奥希金斯被市政议会任命为智利国最高督政官、圣马丁为智利联合解放军司令[179],这支军队由安第斯军各部和智利其他力量组成。贝尔纳多·德蒙特亚古多则担任军法顾问。在智利史学界中,这段时期被称为“新祖國”。

就任智利最高督政官几天后,奥希金斯派遣部队营救困在瓦尔帕莱索港的“阿吉拉”号双桅帆船,解救流亡在胡安·费尔南德斯群岛的爱国者。同样新任督政官组织了军队对抗在伊塔塔河地区活动的保皇党势力。[180]不久之后,联合军开始向智利南部快速进军。

马丁·米格尔·德圭梅斯和高乔人战争

[编辑]

萨尔塔省的防务由省长马丁·米格尔·德圭梅斯负责,而龙多的军队则撤退至图库曼。在那里,他被告知免去督政官的职务,转而负责Congreso de Tucumán的保全工作。在独立宣言发布后,贝尔格拉诺将军接替龙多担任军队司令,而他也无力向北方发动进攻。相反,由于许多士兵和军官被调往安第斯军,北方面军规模有所缩减。

保皇党军队成功推进至胡胡伊城,但与游击队的战斗迫使其撤退。1816年9月,华金·德拉佩苏埃拉被任命为秘鲁总督后,何塞·德拉塞尔纳接替成为总司令,并调集了大批参加过拿破仑战争的军官和士兵。他计划从北部和智利两地入侵联合省。

10月末,塞尔纳率领5500人向萨尔塔省进军,几天后俘虏了亚维侯爵胡安·何塞·费利西亚诺·费尔南德斯·坎佩罗。[181]1月6日进入胡胡伊省,但并未实际控制该地区,在与高乔人的战斗中不得不撤退至胡胡伊城中。不久后,曼努埃尔·阿里亚斯在乌玛瓦卡战斗中击败保皇军,切断敌军的补给线。

保皇军花了数周时间重建与上秘鲁的通讯,直到4月15日才抵达萨尔塔。由于被困在城内且缺乏补给,保皇军派出一支远征军前往莱尔马谷聚集马匹和牲畜,但圭梅斯部队数日接连发起进攻,并在巴尼亚多战斗中击败保皇军。[29][182]

拉马德里的远征

[编辑]

尽管贝尔格拉诺知道自己无力在上秘鲁发起新的战役,但他还是决定协助圭梅斯的部队。他派遣一支由格雷戈里奥·阿劳斯·德拉马德里率领的350人和两门火炮的部队,意图切断塞尔纳与上秘鲁之间的联系。在抵达后,拉马德里了解到塔里哈附近有爱国游击队活动,加之缺乏穿越阿塔卡马沙漠的驮骡和马匹,他决定前往塔里哈并在塔里哈战役取得胜利,迫使马特奥·拉米雷斯投降。在汇集几个游击队后,在索帕崔战斗战败,并于7月底返回土库曼。[183]

这次行动并未取得预期成果。同样,由于未能巩固其地位,且圣马丁在智利获胜的消息日益强烈,塞尔纳于5月放弃了萨尔塔和胡胡伊,撤退至图皮萨。[24]

再次入侵胡胡伊和萨尔塔

[编辑]1817年8月,佩德罗·安东尼奥·奥拉涅塔率领1000人发动了新的入侵,迫使阿里亚斯撤离烏瑪瓦卡,但在几次小规模战斗中失败,未能推进至蒂爾卡拉以外。1818年1月初撤退至亚维。之后,奥拉涅塔和赫罗尼莫·巴尔德斯再次发兵。1818年1月14日,占领胡胡伊,但两天后撤离至亚维。

1819年初,塞尔纳辞职前往科恰班巴,将指挥权交给何塞·坎特拉克。在平定塔里哈和辛蒂后,他率领三支纵队发动新一轮入侵,分别经乌马瓦卡、奥兰和普纳地区进入。3月26日,占领了圣萨尔瓦多-德胡胡伊,由于担心被孤立,占领仅持续三小时,撤退到亚拉。之后,返回图皮萨。[184]

智利

[编辑]

在向康塞普西翁进军的途中,胡安·格雷戈里奥·德拉斯埃拉斯于4月4日在库拉帕利韦中遭到何塞·奥多涅斯的保皇军袭击。在爱国军胜利后,保皇党不得不撤离。[185]

最初的计划是围攻康塞普西翁和塔爾卡瓦諾两座城市,但拉斯埃拉斯意识到兵力差距,于是向奥希金斯请求增援,后者于4月中旬率领800名士兵前来支援。5月5日,革命军在加维兰山遭遇奥多涅斯进攻。保皇军在被击退后,被迫放弃康塞普西翁,并在塔尔卡瓦诺的港口设防。[185]

在塔尔卡瓦诺攻城战持续数月后,奥希金斯试图突袭。该行动由米格尔·布雷耶组织指挥,但并未成功,进攻者伤亡惨重。[186]

华金·德拉佩苏埃拉总督派遣马里亚诺·奥索里奥率领2500人前往塔尔卡瓦诺。在那里,与奥尔多涅斯的军队会师,后者已经抵抗了近九个月进攻。圣马丁随后要求奥希金斯在馬烏萊河会合,而康塞普西翁的平民则放弃了这座城市。

奥希金斯放弃进攻并撤退到塔尔卡,并在1818年2月12日签署了智利獨立宣言。[187]

革命军各师集结后不久,奥尔多涅斯说服奥索里奥于1818年3月19日夜间袭击革命军营地,史称坎恰拉亚达战役。这场战役以保皇党的胜利结束。

战败的消息传到圣地亚哥,士气低落,甚至有人传言兰卡瓜战役会再次上演。[188]当时,曼努埃尔·罗德里格斯上校抵达圣地亚哥,暂时掌权。不久之后,在坎恰拉亚达战役中受伤的奥希金斯重新掌权。[189]

然而,保皇党的伤亡人数远超革命军,而联合军的许多部队(尤其是拉斯埃拉斯率领的约3000人)得以有序撤退。在贝尔特兰的帮助下,圣马丁重组了军队。仅仅两周后,军队就准备好再次投入战斗。[190]

迈普

[编辑]

4月5日,在圣地亚哥以南约10公里的迈普平原,5,300名保皇党人配备12门火炮,而4,900名爱国者则配备21门火炮。[191]圣马丁在高处组织军队,等待西班牙人的进攻。

战斗始于曼努埃尔·布兰科·恩卡拉达率领的革命军炮兵的猛烈炮击,随后圣马丁的部队发起总攻。西班牙人看似胜券在握,但圣马丁的预备队却从侧面发起攻击,扭转了局势。掷弹骑兵支援了拉斯埃拉斯的部队,后者彻底摧毁了保皇党的阵地。

奥索里奥逃走后,奥尔多涅斯率领的保皇党残余部队在洛埃斯佩霍庄园避难。拉斯埃拉斯将军领兵追击,负伤的奥希金斯带着约1000名士兵前来带来支援。革命军炮兵疯狂炮击敌军,直到奥尔多涅斯最终决定投降。

保皇党军队损失2000人,2463名士兵沦为俘虏,而革命军伤亡人数则为1000人。[191]这是阿根廷和智利独立战争中最血腥的一场战役。

智利南部战区

[编辑]尽管惨败,保皇党仍设法在纽布莱河集结。圣马丁并未急于追击,直到5月中旬才派出由萨皮奥拉指挥部队迎战。他们取得了一些小胜利,但未能占领奇廉。[192]

1818年5月,一支由11艘运输船和1艘战舰组成的远征队从加的斯启航,载着2000多名士兵前往智利。由于奥索里奥残部只剩下几千人,这支远征队出发时间已经晚了。其中一艘停泊在布宜诺斯艾利斯的运输船“特立尼达号”上的水兵和士兵哗变,让革命当局得以获悉远征的细节,包括舰队的信号系统以及进入太平洋后集结的地点和日期。这条消息连同两艘战舰一起被送往智利,最终整个西班牙舰队在智利南部莫查島被俘。[193]

奥索里奥向佩苏埃拉求援的请求并未受到理会,保皇军于8月被调往秘鲁。保皇党军队的很大一部分在1819年1月的比奥比奥战役中被击溃。[194]自此,智利保皇党势力就由非正规部队组成,并与革命政府打游击战。

智利军队在接下来的几个月里继续与非正规保皇党军队作战,即所谓的殊死战争。[195]而拉普拉塔政府没有参加这些战役,因为他们将兵力集中在该国北部或返回联合省,为解放秘鲁做准备。

各省自治时期

[编辑]在很长一段时间,北方面军在图库曼没有进行无重大的征战行动,相反这支部队被用于对抗科尔多瓦省和圣菲省的联邦主义者。1819年底,最高督政官何塞·龙多命令北方面军向圣菲进军,但军队哗变中断了这场计划。然而这支军队的士兵返回家乡,再也没有参加独立战争。[196]

龙多还命令圣马丁率领安第斯军前往沿岸省份,但他拒绝了并跨越安第斯山脉,准备征服秘鲁。但安第斯军一些部队叛变并参与到了联合省西部和北部的内战里。[197]

北方面军哗变后,龙多督政官仅剩下一支小部队对抗考迪罗并最终在塞佩达战役战败。后者的战败引发了1820年2月国会以及其他的中央政府机关的解散,开始了省份自治时期。

战争资源全部集中在前线省份,在北部战线由萨尔塔省政府负责,而秘鲁战线则由智利共和國负责,其他的省份未进一步提供援助。布宜诺斯艾利斯省因为垄断了海关成为唯一一个有能力提供资源的省份,然而在贝纳迪诺·里瓦达维亚[註 10]和曼努埃尔·何塞·加西亚[註 11]秘书,曾指示过军事撤退的策略}}领导的政府无视了这场战争,甚至拒绝了圣马丁的援助请求,理由是“西班牙人留在秘鲁对国家有利”。[198]布宜诺斯艾利斯政府还于1823年与西班牙自由三年政府签署了初步和平公约,但次年随着费尔南多七世复辟,这封条约不了了之。[199]

联合省陷入混乱,这对于计划中的远征军来说是一个难得的机会,他们原定于1820年初启程前往拉普拉塔河,但这一计划被大大推迟。然而,劳塔罗共济会会所支持的军官的煽动,以及其中许多西班牙獨立戰爭的前军官对国王专制政策的不满,导致了这些军队在1820年1月起义。[200][201]

西班牙自由三年政府在恢复西班牙殖民帝国的尝试中毫无作为,其防务落入总督之手。另一方面,保皇党当局因自由派与专制主义者之间的冲突而遭到极大削弱,极端情况下甚至建立起独立政权的起义,例如领导墨西哥独立的保皇军司令阿古斯丁·德伊图尔维德。

1823年末,费尔南多七世重新掌权,但是此时的收复行动已为时已晚。[202]

高乔人战争的结束

[编辑]胡安·拉米雷斯·奥罗斯科在1820年2月份替代何塞·坎特拉克担任上秘鲁西班牙军队司令,5月8日占领了胡胡伊省并在31日占领萨尔塔城,最远到达茹拉门图河。双方互有胜负,但高乔人俘获了安东尼奥·比希尔上校,迫使敌军撤回城内。

在萨尔塔期间,保皇党领袖得知西班牙于同年1月1日爆发军事起义,宣布恢复1812年加的斯宪法,还得知秘鲁解放远征军将于同年年中从智利出发。在等待秘鲁局势发展之时,拉米雷斯·奥罗斯科下令撤退至图皮萨。

10月,在上秘鲁自由宪法宣誓仪式之际,圣马丁率军于9月8日登陆秘鲁海岸以及胡安·安东尼奥·阿尔瓦雷斯·德阿雷纳莱斯上校率领一个师向山区推进的消息传来。拉米雷斯·奥罗斯科和坎特拉克随即率领主力往秘鲁进军。奥拉涅塔则带领2000人留守图皮萨。[203]

圣马丁任命圭梅斯为观察军总司令,并协商在入侵秘鲁时,萨尔塔省长圭梅斯将负责阻止保皇党军队深入利马。圭梅斯不断掌握着圣马丁的动向,当圣马丁登陆秘鲁时,决定向上秘鲁推进。

北方面军仅剩下一小部分师,由圭梅斯麾下的亚历杭德罗·埃雷迪亚上校指挥。图库曼省长贝尔纳韦·阿劳斯保存了北方面军的部分军火,试图用这些武器迫使圣地亚哥-德尔埃斯特罗省归于图库曼。这导致了圭梅斯参与了内战。[24]

奥拉涅塔趁萨尔塔内部冲突之机,派遣其小舅子吉列尔莫·马基吉于4月中旬入侵胡胡伊城。在马基吉占领胡胡伊三天后,撤退至莱昂,等待奥拉涅塔的支援。

胡胡伊人民意识到奥拉涅塔会先于圭梅斯增援部队到达,于是组织一支600人的队伍,由何塞·伊格纳西奥·戈里蒂指挥。戈里蒂于4月27日清晨击败马基吉。奥拉涅塔曾试图反攻,但在戈里蒂威胁射杀俘虏的军官后打消念头撤退了。[204]

萨尔塔上层阶级对圭梅斯的独裁和繁重的政府感到厌倦,决定罢免省长。他们趁着圭梅斯在图库曼时,趁其不在之际罢免了他,由阿波利纳里亚诺·菲格罗亚取而代之,并向奥拉涅塔寻求帮助。

在图库曼战败的圭梅斯返回萨尔塔,以不流血的方式重新掌权,但奥拉涅塔还是派遣何塞·马里亚·巴尔德斯入侵了萨尔塔,6月6日奇袭并占领萨尔塔。他的一支小队成功伤害到圭梅斯,后者在11天后离世,死因推测为血友病。[205]

奥拉涅塔迁至萨尔塔,任命了一位忠于他省长,却发现自己被已故格梅斯的部队包围,而这些部队的指挥官是豪尔赫·恩里克·维特上校,后者在格梅斯去世前几个小时才被任命为指挥官。在革命军的逼迫下,奥拉涅塔于7月14日与萨尔塔议会签署了停战协议,随后撤退至上秘鲁。[24]

1822年6月,奥拉涅塔率领保皇党最后一次入侵今阿根廷,到达胡胡伊省以北40公里的博尔坎,12月6日撤离。至1822年,萨尔塔地区有记录236场战役。[206]奥拉涅塔的部队仍然留守并占领的部分边境城镇,如西聖維多利亞。

圣马丁在秘鲁的行动

[编辑]1818年5月,联合军在基約塔安营扎寨,在这里训练5000名士兵,但由于疾病和逃兵,士兵数量逐渐减少。督政府下令调动安第斯军前往布宜诺斯艾利斯,圣马丁没有做出回应。在给奥希金斯的信中称“若无法完成对秘鲁的政府,魔鬼将会夺走一切”。[207]

由于缺乏布宜诺斯艾利斯的资金支持,军队的出发时间被推迟了数月。此外,圣马丁的不服从导致布宜诺斯艾利斯的政府暂停对其提供财政援助,智利政府不得不通过从英国和美国贷款来承担所有资金。[208]

随着拉普拉塔政府的解散,安第斯军失去了可以依靠的政府。圣马丁于1820年3月26日向安第斯军首领递交辞呈。4月2日,安第斯军官们在兰卡瓜城开会,起草了一份声明称“圣马丁将军所获的对西班牙人发动战争以及推进国家幸福的授权并未被取消,也不会被取消,这项权利源于人民的健康,这是不可改变的。”。[209]后面,圣马丁率领安第斯军与智利军队前往秘鲁。[210]

海上行动

[编辑]

在从太平洋远征归来后,伊波利托·布沙尔与资本家比森特·阿纳斯塔西奥·埃切瓦里亚合资组建一支新的私掠行动。船员大多为外国籍,但布宜诺斯艾利斯舵手托马斯·埃斯波拉脱颖而出。

在为期两年的旅程中,他们释放了马达加斯加的奴隶,船队40人死于坏血病,[211]击退了望加锡海峡海盗袭击,封锁了菲律宾都督府马尼拉港达两个月之久,并俘获了几艘船只。

在夏威夷遭遇了“查卡布科”号私掠护卫舰[212]并击败他们。在与卡美哈梅哈一世谈判期间[213],双方签署了一项协议,尽管船长并不重视该协议,但一名水手宣称,这是“一项关于和平、战争和商业的联盟条约”,这意味着一个主权国家承认联合省的独立。[214]对海盗头子的死刑引发了与考爱岛国王的冲突。[215]

在加利福尼亚,袭击了蒙特雷城。在克服了微弱的抵抗后,占领了这座城市并升起了阿根廷国旗六天。[216]

他们接连袭击了加利福尼亚州圣巴巴拉、塞巴斯蒂安·比斯卡伊诺湾、納亞里特州圣布拉斯、萨尔瓦多松索纳特和尼加拉瓜埃爾雷阿萊霍,捕获了数艘西班牙船只。有一种说法认为,布沙尔的船只悬挂着阿根廷国旗,启发了中美洲联合省国旗,并由此影响了现今中美洲各个国家的国旗。[217]

秘鲁解放远征队

[编辑]智利政府竭尽全力为新舰队补给,并在瓦尔帕莱索港召集1000名智利水手和624名外国水手,其中大部分是英国人。在曼努埃尔·布兰科·恩卡拉达的指挥下智利第一支国家舰队纪律涣散。[218][219]

被派往伦敦的何塞·安东尼奥·阿尔瓦雷斯·孔达科上校雇佣了第十代邓唐纳德伯爵托马斯·科克伦指挥智利舰队。后者于1818年11月抵达智利。根据7月15日的报告,该军队由4642名士兵组成。40%的军官来自拉普拉塔联合省。由于需要招募士兵来补充舰队的人员,以及约170名炮兵来保护瓦尔帕莱索港,军队人数因此缩减至4118名士兵和296名军官。

科克伦组织舰队之际,布沙尔舰队经过两年的航行,于1819年7月9日抵达瓦尔帕莱索。抵达后,科克伦指控布沙尔犯有海盗罪,并逮捕了船上的军官,开始了一场漫长的审判。[n. 2]在此期间,“阿根廷”号遭到洗劫,与其一同抵达的两艘被俘船只被编入智利舰队。

1819年9月,科克伦率领五艘船从瓦尔帕莱索启航前往卡亚俄。港口在陆地上由3000名士兵和大量火炮防守,在海上则由五艘船防守。在用康格里夫火箭攻击失败后,俘获了“蒙特苏马”号斯庫納船。从舰队继续向北航行,威廉·米勒占领了皮斯科数日。

在科克伦缺席的情况下,法庭最终听取了布沙尔和埃斯波拉的证词后[220],于12月被宣判无罪。尽管货物最终未能追回,但布沙尔被允许接管“阿根廷”号的指挥权。

科克伦率领两艘船南下,攻占了瓦尔迪维亚,这里当时仍由保皇党控制,是西班牙在南半球的行动中心。这场战役导致一艘船沉没,但科克伦率领蒙特祖玛号及其船员,攻占了堡垒,最终抵达瓦尔迪维亚,并于1820年2月4日将其攻占。

舰队之后前往奇洛埃岛,但在安庫德地面攻击失败后,不得不返回。[221]

登陆秘鲁

[编辑]1820年8月20日,一支由25艘舰船组成的舰队启航前往秘鲁,舰队有着8艘战舰和17艘运输船,共搭载1740名海员。其中,由布沙尔指挥的“阿根廷”号载有500名士兵,其中包括掷弹骑兵。全军共有4118名士兵和296名军官,其中约750人拉普拉塔联合省。远征军分为智利师和安第斯师[222],并配备25门火炮。

9月8日,圣马丁登陆在皮斯科镇附近的帕拉卡斯海滩,他在此向秘鲁人民发布了第一份宣言。[223]

华金·德拉佩苏埃拉总督麾下约有两万名士兵分布在总督辖区各地,其中大部分驻守利马和上秘鲁。[224]因此,圣马丁率领四千余人登陆时,保皇军策略未发动正面进攻,而是消耗敌人,使其名誉扫地。

圣马丁派遣胡安·安东尼奥·阿尔瓦雷斯·德阿雷纳莱斯率领一个师深入山脉,随行的还有罗曼·德埃萨的安第斯军第11营、何塞·圣地亚哥·阿尔杜纳特的智利师第2营、胡安·拉瓦列的掷弹骑兵团以及两门火炮。圣马丁则乘船前往秘鲁北部沃拉,与总督展开谈判。

革命军登陆后,秘鲁南部海岸指挥官曼努埃尔·坎佩尔上校撤退到南方,后接连在10月7日帕爾帕与鲁菲诺·吉多的战斗、次周納斯卡与曼努埃尔·帕特里西奥·罗哈斯的战斗以及10月15日卡拉韋利省的战斗战败并被俘虏。

阿雷纳莱斯翻越安第斯山脉,于10月24日兵不血刃占领了瓦曼加城。在马约克桥击败敌军二线部队后,击败位于豪哈山坡的一个护卫师。11月23日,在胡宁大区塔尔马,罗哈斯成功追上万卡韦利卡代官胡安·蒙特内格罗,将其俘虏,缴获六门大炮、500支步枪和5万发子弹。

1820年12月6日,阿雷纳莱斯在塞罗德帕斯科战役中击碎了迭戈·奥赖利将军的师。保皇党阵亡83人,400人被俘,其中包括由安德烈斯·德圣克鲁斯率领的所有骑兵,后者在战后投奔了爱国军。

1821年1月8日,阿雷纳莱斯的师会师联合军。山脉的多个省份已被占领,但没有留下军队来保卫这些省份。一些军官,其中以前隐修士何塞·费利克斯·阿尔道最为突出,通过游击队抵抗保皇军。

这次行动削弱了佩苏埃拉总督的军事实力,并使其在政治上声名狼藉。[225][226]这导致了1821年1月29日爆发政变,总督由何塞·德拉塞尔纳取代。[227]

秘鲁独立宣言

[编辑]10月9日瓜亞基爾宣布独立[228],随后和秘鲁特鲁希略也宣布独立[229],让圣马丁及其盟友控制几乎整个秘鲁北部地区。

接连不断的进攻施压于新任总督何塞·德拉塞尔纳。[230]与此同时,圣马丁在临近利马的安孔登陆,在进行军事征服的同时也于4月下旬与秘鲁总督进行谈判。圣马丁只接受秘鲁独立,而塞尔纳对此无法接受,双方未达成协议,但交换了战俘。[n. 3]

威廉·米勒纵队在阿里卡登陆并前往塔克纳集结了一支秘鲁志愿军。5月22日,在米拉韦战斗中击败了何塞·桑托斯·拉赫拉的部队,随后返回利马。[231]他派遣驻守秘鲁南部的部队于次年4月伊卡战役中被击败,迫使革命军撤退。[232]

由委内瑞拉人组成的保皇军努曼西亚卫队起义并在第十代邓唐纳德伯爵托马斯·科克伦俘获西班牙舰队中最强大的战舰后,秘鲁总督不得不撤离利马,前往秘鲁山脉。在此处阿雷纳莱斯部队在此驻守,但因为未能探明从哪个山口进入山中,所以未能完成任务。[230]

圣马丁占领了首都,并于7月15日举行了公开市政议会。7月28日,宣布秘鲁独立,圣马丁于8月3日被任命为秘鲁护国公,[233]其副手为智利抵达军法顾问贝尔纳多·德蒙特亚古多。[234]

卡亞俄要塞落入保皇党手中,爱国者耗时数月才攻占。[185][235]一系列冲突导致包括拉斯埃拉斯在内的拉普拉塔联合省的军官被解职。大部分智利军队返回智利,继续对阿劳卡尼亚大区最后的保皇党据点发起进攻。[236]与圣马丁关系不睦的科克伦也随舰队返回了智利。一些由布沙尔和马丁·吉塞指挥的船只继续为秘鲁服务。[230]

同年10月,圣马丁设计了秘鲁第一面国旗,红白相间,带有国徽。[237]

结果

[编辑]拉普拉塔联合省通过独立战争成功将拉普拉塔总督辖区从西班牙独立出来。首个承认联合省为主权国家的是大英帝国[註 12],英国于1825年2月2日签署条约正式承认联合省的独立[註 13][239]。1826年,联合省易名为阿根廷共和国,并在1826年版宪法中确定。

西班牙在1857年4月29日的条约[註 14](但未被阿根廷国会通过)和1863年9月21日的条约中承认阿根廷的独立。[240]

然而,拉普拉塔总督辖区并没有独立为一个统一国家,而是分为四个独立国家,分别是由白人主导的拉普拉塔总督辖区的大部分领土(即现在的阿根廷)[241][242],另一边东岸米西奥内斯和其他临近领土在独立战争和内部分歧中丢失(最终归入巴西)。[243]

联合省的军队屡次未能维持在上秘鲁的统治,导致该地区发展出不同的地域和社会认同,并在大哥伦比亚解放军抵达后,玻利维亚独立时出现的。[244][245]

巴拉圭殖民当局以及后续的独立政府,均拒绝加入联合省,并在民众的支持下坚持数十年,直到1850年代阿根廷政府对巴拉圭的承认。[246][247]

蒙得维的亚政权也拒绝参与独立政府,以阿蒂加斯为首的联邦主义者拒绝加入一个中央集权的政府,以及巴西帝国的侵略,东方邦逐渐形成国族认同。由于巴西战争中没有明显的赢家,东方邦最终作为乌拉圭东岸国独立。[248]从这个角度来看,巴西战争可以被视为阿根廷独立战争的延续。[249]

注解

[编辑]- ^ 唯一不属于秘鲁总督区的是库约省[4]。

- ^ 1809年巴尔塔萨·伊达尔戈·德西斯内罗斯总督展开的经济开放来得太晚,并赋予了资产阶级经济自主权,这使其需求政治自主权的意识加剧。

- ^ 卡洛塔主义是一项旨在任命费尔南多之妹、葡萄牙摄政王若昂之妻卡洛塔·华金纳·德波旁为拉普拉塔地区的摄政王或女王的计划。

- ^ 起初,城防炮使用铁炮和臼炮;野战炮也曾使用锡炮,尤其是上秘鲁的非正规军中。

- ^ 皇家政令已下令将塔里哈从波托西代官辖区分离出来,并入萨尔塔代官辖区,但该建制改革尚未完成。塔里哈是唯一派出代表的城镇,因为这项权力后来仅限于作为地区首府的西班牙城镇。

- ^ 贝尔纳多·德贝拉斯科代官使用“国民议会”(Congreso)来描述该会议[35][36];

在市政议会的决议中使用“大会”(Asamblea)一词[37];

在会议文件中,该会自称“委员会”(Junta)或“大会”(Asamblea);

部分历史学家着重强调委员会的阶级代表性,因此称其为“市政大会”(cabildo abierto)[38]。 - ^ 历史学家比东多声称当时科尔多瓦已召集3,000名士兵,但因逃兵问题而实力大减。

- ^ 其中就有未来的考迪罗埃斯塔尼斯劳·洛佩斯。[76]

- ^ 贝尔格拉诺在其自传中提到巴拉瓜里战役中有1万2千名巴拉圭士兵。

- ^ 贝纳迪诺·里瓦达维亚曾为第一届三人执政团秘书,曾指示过军事撤退的策略。

- ^ 曼努埃尔·何塞·加西亚曾请求英国作为联合省的保护国。

- ^ 从实际角度来看,布沙尔与夏威夷国王签订的条约对于拉普拉塔政府来说没有任何价值,对西班牙也不构成限制。[238]

- ^ 即曼努埃尔·何塞·加西亚和伍德拜恩·帕里什签订的友好通商航海条约,该条约在1825年2月19日被国会通过并由胡安·格雷戈里奥·德拉斯埃拉斯省长签署

- ^ 阿根廷方面由胡安·包蒂斯塔·阿尔韦迪签署。

- ^ Tuvo gran importancia la defección durante la batalla del gobernador de Salta, Juan José Feliciano Fernández Campero, marqués de Yavi, junto a otros oficiales realistas.

- ^ Desde que lo afirmara Mitre en Historia de San Martín, los autores argentinos generalmente explican la acusación como fruto de la codicia y de la urgencia para recaudar fondos para la flota que se preparaba para libertar al Perú.

- ^ Muchos prisioneros rioplatenses, tomados en las campañas del Alto Perú, fueron liberados y se incorporaron al ejército libertador.

参见

[编辑]参考

[编辑]- ^ 1.0 1.1 Un libro revela detalles de la Guerra de la Independencia. 国民报. 2005-05-26.

- ^ Levene, Ricardo. Las indias no eran colonias [西印度不是殖民地]. Espasa-Calpe. 1951.

- ^ Kossok, Manfred. El virreinato del Río de la Plata; su estructura económico social [拉普拉塔总督区——其社会经济结构]. Hyspamérica. 1986.

- ^ Antonio Zinny. Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas. Hyspamérica. 1987. ISBN 950-614-685-3.

- ^ Diego Abad de Santillán. Historia Argentina [阿根廷历史]. 布宜诺斯艾利斯: Tipográfica Editora Argentina. 1965.

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Scenna, Miguel Ángel. Las brevas maduras. Memorial de la Patria. 布宜诺斯艾利斯: La Bastilla. 1984. ISBN 950-008-021-4.

- ^ Peña, Milcíades. Antes de mayo. Formas sociales del trasplante español al nuevo mundo. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Fichas. 1975.

- ^ Etchepareborda, Roberto. Qué fue el carlotismo [什么是卡洛塔主义?]. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Plus Ultra. 1972.

- ^ Benedetti, Carlos. Historia de Colombia [哥伦比亚历史]. 利马: Imprenta del Universo. 1887: 377.

- ^ Hidalgo de Cisneros, Baltazar. Providencia del Virrey Cisneros reorganizando los cuerpos voluntarios de Buenos Ayres.. (原始内容存档于2020-02-06).

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Acevedo, Edberto Oscar. La revolucion y las intendencias. Buenos Aires: Ciudad Argentina. 2001. ISBN 978-987-507-204-6.

- ^ de Privitellio, Luciano. Camogli, Pablo , 编. Diez años de política revolucionaria. Batallas por la libertad. 布宜诺斯艾利斯: Aguilar. 2005: 29. ISBN 987-04-0105-8.

- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Scenna, Miguel Ángel. Argentinos y españoles. Todo es Historia (阿根廷布宜诺斯艾利斯). 1978, (129).

- ^ 14.0 14.1 Carlos S. A. Segreti. La aurora de la Independencia. Memorial de la Patria II. 布宜诺斯艾利斯: Ed. La Bastilla. 1980.

- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 Alejandro Horowicz, El país que estalló. Antecedentes para una historia argentina (1806-1820), 2 tomos, Ed. Sudamericana, Bs. As., 2004. ISBN 950-07-2561-4

- ^ Ingenieros, Jose. La Asamblea Revolucionaria. La evolución de las ideas argentinas. 1920: 233.

El Triunvirato no le hizo el menor caso, entrando en alboroto la opinión pública contra los de la Junta Conservadora; el gobierno la declaró disuelta el 7 de Noviembre de 1811

- ^ Isidoro Ruiz Moreno. Mayo de 1810. Actas del Cabildo de Buenos Aires [1810年5月——布宜诺斯艾利斯市议会法令]. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Claridad. 2009: 106. ISBN 978-950-620-287-3.

- ^ Maricel García de Flöel. La oposición española a la revolución por la independencia en el Río de la Plata.. 布宜诺斯艾利斯. 2000. ISBN 978-3-82-584627-5 (西班牙语).

- ^ Ruiz Moreno 2004,第75-76頁.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第75頁.

- ^ DOMINGO FRENCH. (原始内容存档于2012-06-29).

- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 José María Paz. Memorias póstumas. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Hyspamérica. 1988. ISBN 950-614-762-0.

- ^ Anschütz, Camilo. Historia del Regimiento de Granaderos a Caballo 1812-1826. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Alambra. 1826.

- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 Sara Emilia Mata. Los gauchos de Güemes. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Sudamericana. 2008. ISBN 978-950-07-2933-8.

- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 Juan Ramón Muñoz Cabrera. La guerra de los quince años en el alto-perú, o sea, fastos políticos i militares de Bolivia: Para servir a la historia jeneral de la Independencia de Sud-américa. Imprenta del Independiente. 1867.

- ^ Juan A. Carrozzoni. Esas maravillosas mulas. Instituto Nacional Sanmartiniano. (原始内容存档于2014-10-28) (西班牙语).

- ^ Concolorcorvo. Lazarillo de ciegos caminantes. Ed. Emecé. 1997: 85-99, 102-113.

- ^ María Sáenz Quesada. Los estancieros. 布宜诺斯艾利斯: Ed. de Belgrano. 1980.

- ^ 29.0 29.1 Sáenz, Jorge. Batalla del Valle de Lerma. 萨尔塔: Mundo Editorial. 2007: 978-987-1196-33-3 [1817].

- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 Bidondo, Emilio. La expedición de auxilio a las provincias interiores (1810-1812). 布宜诺斯艾利斯: Ed. Círculo Militar. 1987. ISBN 950-9822-05-1.

- ^ La Cuestión de Tarija (PDF). Colección Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina (西班牙语).

- ^ Pablo Blanco Acevedo (编). Oficio de la Junta al Cabildo de Montevideo, de 27 de mayo de 1810. La Junta de Mayo y el Cabildo de Montevideo. Estudios Históricos. 蒙得维的亚. 1956: 58-59.

- ^ 33.0 33.1 Washington Reyes Abadie; Oscar H. Bruschera; Tabaré Melogno. El Ciclo Artiguista. 蒙得维的亚: Ed. Cordón. 1975.

- ^ 34.00 34.01 34.02 34.03 34.04 34.05 34.06 34.07 34.08 34.09 34.10 Ángel Justiniano Carranza. Campañas Navales de la República Argentina I. Secretaría de Estado de Marina. 1962.

- ^ El Paraguayo Independiente I. : 4.

- ^ Registro Nacional de la República Argentina I. : 56.

- ^ Du Graty. La République du Paraguay. : 64.

- ^ Juan José Soler. Introducción al derecho paraguayo. 1954: 254.

- ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 曼努埃尔·贝尔格拉诺. Autobiografía [自传]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Carlos Pérez Editor. 1968. OCLC 18182052 (西班牙语).

- ^ Frías, Bernardo. Historia del General Güemes y de la provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina. Estudio Tipográfico de "El Cívico". 1907: 22-23 (西班牙语).

- ^ 41.0 41.1 Bischoff, Efraín. Historia de Córdoba. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Plus Ultra. 1989: 147-148. ISBN 950-21-0106-5.

- ^ José María Rosa. Historia Argentina II. 布宜诺斯艾利斯: J.C. Granda. 1965: 237-239. OCLC 888832 (西班牙语).

- ^ Castelli y Moreno. El alma de la Revolución. Avizora.com. (原始内容存档于2010-01-06) (西班牙语).

- ^ Bidondo, Emilio A. La expedición de auxilio a las provincias interiores (1810-1812). : 242. ISBN 950-9822-05-1 (西班牙语).

- ^ Busaniche, José Luis. Historia argentina. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Taurus. 2005: 318. ISBN 987-04-0078-7.

- ^ Sierra, Vicente D. Los primeros Gobiernos Patrios (1810-1813). Historia de la Argentina 5. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Garriga. 1973: 173.

- ^ Campana, Carlos. Tres españoles lideraron una rebelión contra la Primera Junta en Mendoza. 2010-05-18. (原始内容存档于2014-10-27) (西班牙语).

- ^ La Revolución de Mayo en San Juan. (原始内容存档于2014-10-27) (西班牙语).

- ^ Illanes, Daniel. SAN JUAN: HISTORIA POLITICA INSTITUCIONAL (1810-1825). (原始内容存档于2007-07-04) (西班牙语).

- ^ Videla, Horacio. Época Patria. Historia de San Juan III.

- ^ Casari, Gabriel. Junio de 1810: otra muestra del sacrificio puntano por gestar una nación. El Diario de la República. (原始内容存档于2012-06-30) (西班牙语).

- ^ Adolfo P. Carranza (编). Archivo general de la República Argentina. G. Kraft. 1894: 78-79.

- ^ 53.0 53.1 53.2 53.3 Groussac, Paul. Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, 1753-1810 [布宜诺斯艾利斯伯爵,圣地亚哥·德利尼尔斯,1753年-1810年]. Sopena. 1907.

- ^ Frías, Bernardo. Historia del General Güemes. : 7-8.

- ^ Instrucciones al comandante de la expedición a las provincias del interior.

- ^ Colección de obras y documentos para la historia Argentina XVIII. 布宜诺斯艾利斯: 阿根廷国家参议院. 1966: 16257.

- ^ Calvo, Carlos. Anales históricos de la Revolución de la América Latina I. A. Durand. 1864: 149.

- ^ Archivo general de la República Argentina. Archivo General de la Nación. : 174.

- ^ Tonda, Américo. El obispo Orellana y la revolución. 科尔多瓦: Junta Provincial de Historia de Córdoba. 1981.

- ^ Manifiesto de la Junta del 9 de septiembre de 1810, cit. por Gustavo Varela.

- ^ Núñez, Ignacio. Noticias históricas de la República Argentina. Biblioteca de Mayo. 1857: 404.

- ^ 62.0 62.1 62.2 62.3 Jorge Siles Salinas. La independencia de Bolivia [玻利维亚的独立]. MAPFRE. 1992.

- ^ Díaz-Plaja, Fernando (编). Historia de España en sus documentos: siglo XIX 5. 西班牙马德里: Cátedra. 1983: 80. ISBN 8437603900. OCLC 318318448 (西班牙语).

- ^ Caillet-Bois, Ricardo R.; Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (编). N.° 1680. — [Copia del bando de José Fem ando de Abascal, para dar a conocer la conducta de Buenos Aires y declarar agregadas al Virreinato del Perú varias provincias que dependían del gobierno del Río de la Plata.] (PDF). Documentos para la Historia Argentina. Mayo documental. Tomo XII (布宜诺斯艾利斯大学). 1965, (40): 181-182.

- ^ 65.0 65.1 Esteban Arze encabezó la revolución de septiembre. Bolivia.com. [2025-06-20] (spanish).

- ^ Frías. Historia del General Güemes. : 105.

- ^ Camogli, Pablo. Batallas por la libertad. Todos los combates de la Guerra de la Independencia. Aguilar. 2005: 189-190. ISBN 987-04-0105-8.

- ^ Sierra, Vicente D. Historia de la Argentina 5. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Garriga. 1973.

- ^ Frías, Bernardo. Historia del General Güemes. 1902: 116.

- ^ Sanabria G., Floren. La batalla de Suipacha. El Diario. 2003-11-07 (西班牙语).

- ^ Viscarra, Eufronio. Apuntes para la historia de Cochabamba. 1882.

- ^ 72.0 72.1 72.2 72.3 José Luis Roca. Ni con Lima ni con Buenos Aires: la formación de un estado nacional en Charcas. Travaux de l'Institut français d'études andines 248. 秘鲁拉巴斯: Plural Editores. 2007. ISBN 99954-1-076-1. OCLC 1027091597.

- ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 Antonio Emilio Castello. Historia de Corrientes. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Plus Ultra. 1991. ISBN 950-21-0619-9 (西班牙语).

- ^ Vasconsellos, Víctor Natalicio. Lecciones de Historia Paraguaya 作者版. 巴拉圭亚松森. 1974: 117. OCLC 1948812 (西班牙语).

- ^ Núñez, Ignacio. Núñez, Julio , 编. Noticias históricas de la República Argentina: Obra póstuma 第二版. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Guillermo Kraft. 1898: 173. OCLC 10571204 (西班牙语).

- ^ Newton, Jorge. Estanislao López, el Patriarca de la Confederación. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1972.

- ^ Manuel María Cervera. Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, 1573-1853. 阿根廷圣菲: Ed. La Unión. 1907: 280. OCLC 434439350 (西班牙语).

- ^ 阿根廷陆军总秘书处. Semblanza histórica del Ejército Argentino [阿根廷陆军简史]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: 陆军总秘书处. 1981: 29-30. OCLC 13435194 (西班牙语).

- ^ Perazzo, Alberto Rubén. Nuestras banderas: vexilología argentina. Dunken. : 50. ISBN 987-02-1809-1 (西班牙语).

- ^ 巴托洛梅·米特雷. Historia de Belgrano [贝尔格拉诺传]. Librería de la Victoria. 1859: 269-270. OCLC 1151574589 (西班牙语).

- ^ Instituto Belgraniano Central. III 1792-1811. Documentos para la Historia del General don Manuel Belgrano 1. Instituto Nacional Belgraniano. 1982: 340-348 (西班牙语).

- ^ Camogli, Pablo. Batallas por la libertad. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Aguilar. 2005: 154. ISBN 987-04-0105-8 (西班牙语).

- ^ Camogli, Pablo. Batallas por la libertad. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Aguilar. 2005: 155-156. ISBN 987-04-0105-8 (西班牙语).

- ^ Ruiz Moreno 2004,第85頁.

- ^ Camogli 2005,第157-161頁.

- ^ Mitre 1947.

- ^ La Independencia de Paraguay. La guía de Historia. [2025-06-21] (西班牙语).

- ^ Mitre 1947,第16-27頁,第二章.

- ^ Chávez, Julio César. Capítulo XX: El aislamiento. El Supremo Dictador, Biografía de Doctor Francia. Difusam. 1942 (西班牙语).

- ^ 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 Arteaga, Juan J.; Coolighan, María Luisa. Historia del Uruguay [乌拉圭历史]. 乌拉圭蒙得维的亚: Barreiro y Ramos. 1992. ISBN 9974-33-000-9.

- ^ 91.0 91.1 Bosch, Beatriz. Historia de Entre Ríos. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1991. ISBN 950-21-0108-1.

- ^ Carranza, Angel Justiniano. Campañas Navales de la República Argentina. OCLC 3676202 (西班牙语).

- ^ Lincoln R. Maiztegui Casas. De los orígenes a 1865. Orientales. Una historia Política del Uruguay I. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Grupo Planeta. 2004. ISBN 950-49-1330-X.

- ^ Horowicz, Alejandro. El país que estalló I. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Sudamericana. 2004: 226. ISBN 950-07-2561-4.

- ^ Secretaría General de Ejército. Semblanza histórica del Ejército Argentino. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: 阿根廷陆军总秘书处. 1981: 29-30.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第101-105頁.

- ^ 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 Ferrer, Jorge A. Brigadier General Don José Casimiro Rondeau. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ciudad Argentina. 1997. ISBN 950-9385-91-3.

- ^ 98.0 98.1 98.2 98.3 Flores, Moacyr. Dicionário de história do Brasil [巴西历史词典] 第二版. EDIPUCRS. 2001. ISBN 978-85-7430-209-6 (葡萄牙语).

- ^ Garay, Blas. La revolución de la independencia del Paraguay [巴拉圭独立革命]. Estudio Tipográfico de la viuda é hijos de Tello. 1897: 151-153.

- ^ Vasconsellos, Víctor N. Lecciones de Historia Paraguaya. Ed. del autor: 巴拉圭亚松森. 1974: 120.

- ^ Santa Teresa. www.turismodeluruguay.com. [2025-07-02] (西班牙语).

- ^ Fernandes Pinheiro, José Feliciano. Annaes da Provincia de S. Pedro. Typ. Casimir. 1839: 291-295 (葡萄牙语).

- ^ Política lusitana en el Río de la Plata 2. Archivo General de la Nación. 1963: 322 (西班牙语).

- ^ Omiste, Modesto. Memoria histórica de los acontecimientos políticos ocurridos en Potosí en 1811. 玻利维亚拉巴斯. 1926.

- ^ O'Donnell, Pacho. El grito sagrado. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Sudamericana. 1997: 29. ISBN 950-07-1331-4.

- ^ Biblioteca de Mayo. Declaración del Dr. Juan Madera en el juicio de residencia iniciado a Saavedra por la Asamblea de 1813. Sumarios y expedientes XXI. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: 阿根廷国家参议院. 1960: 11877.

- ^ 107.0 107.1 Ferla, Salvador. Huaqui, el desastre inicial. Revista Todo es Historia.

- ^ 108.0 108.1 108.2 Cúneo-Vidal, Rómulo. Historia de las insurrecciones de Tacna por la independencia del Perú. P.L. Villanueva. 1961.

- ^ Pigna, Felipe. Los mitos de la historia argentina 第二十六版. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Norma. 2007: 293. ISBN 987-545-149-5.

- ^ Luna, Félix. Juan José Castelli. Planeta. 2001.

- ^ Viscarra, Eufronio. "Apuntes para la historia de Cochabamba". 玻利维亚科恰班巴: El Heraldo. 1882: 119.

- ^ Pigna, Felipe. Los mitos de la historia argentina 第二十六版. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Norma. 2007. ISBN 987-545-149-5.

- ^ Camogli 2005,第197-206頁.

- ^ 114.0 114.1 Bidondo, Emilio. La expedición de auxilio a las provincias interiores (1810-1812). 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Círculo Militar. 1987: 330-336. ISBN 950-9822-05-1.

- ^ Busaniche, José Luis. Historia argentina. 布宜诺斯艾利斯. 1965: 329-333.

- ^ Beruti, Juan Manuel. Memorias curiosas. 阿根廷布宜诺斯艾斯利: Emecé. 2001: 174. ISBN 950-04-2208-5.

- ^ Bauzá, Francisco. Historia de la dominación española en el Uruguay 3 第二版. 乌拉圭蒙得维的亚: Barreiro y Ramos. 1897: 200-201.

- ^ Anales. Ateneo del Uruguay. 1885: 89-90.

- ^ La Revolución se internacionaliza. www.territoriodigital.com. [2025-07-02].

- ^ Machón, Jorge Francisco. Andrés Guacurarí y Artigas en Candelaria. 阿根廷波萨达斯. 2005.

- ^ Tratado de Pacificación entre la Exma. Junta Ejecutiva de Buenos-Aires y el Exmo. Sr. Virrey D.Francisco Xavier Elio. tratados.cancilleria.gob.ar. 1811-10-20 [2025-07-02] (西班牙语).

- ^ Lincoln Maiztegui Casas, Orientales. Una historia política del Uruguay, Tomo I De los orígenes a 1865, Ed. Planeta, Montevideo, 2005. ISBN 950491330X

- ^ Ruiz Moreno 2004,第125頁.

- ^ Biografia de Francisco Javier Elío. www.biografiasyvidas.com. [2025-06-29].

- ^ Bauzá, Historia de la dominación española en el Uruguay, pág. 225.

- ^ Justo Maeso, El general Artigas y su época: Apuntes documentados para la historia oriental, Volumen 1, Ed. Tipográfica Oriental de Peña y Roustan, Montevideo, 1885, pág. 479.

- ^ Isidoro De María, Compendio de la historia de la República O. del Uruguay, 7.ª edición, volúmenes 1-3, Impr. "El siglo Ilustrado" de Turenne, Varzi y Cía., 1895, pág. 149-150.

- ^ José Artigas -Teniente Gobernador-. www.territoriodigital.com. [2025-06-29].

- ^ 129.0 129.1 Clemente Dumrauf, El genio maléfico de Artigas, Revista Todo es Historia, nro. 74.

- ^ Raúl Rodríguez Bosch, Eustoquio Díaz Vélez. Soldado de la Independencia y la Organización Nacional, Ed. Selene, Bs. As., 1986. ISBN 950-9500-72-0

- ^ Lorenzo Lugones, Recuerdos Históricos, pág. 21.

- ^ Brienza, Hernán (2007): El Loco Dorrego: el último revolucionario (págs. 78-79). Buenos Aires: Marea, 2007. ISBN 987-1307-00-4, 9789871307005.

- ^ Aráoz de Lamadrid, Gregorio. Observaciones sobre las Memorias póstumas del brigadier general d. José M. Paz. 1855: 5.

- ^ Carrera Militar de Martín Miguel de Güemes. (原始内容存档于2014-10-27) (西班牙语).

- ^ 135.0 135.1 Manuel María Urcullu, Apuntes para la historia de la Revolución del Alto-Perú, Hoi Bolivia. Impr. de López, 1855.

- ^ Eufronio Víscarra, Biografía del general Esteban Arze, Ed. Talleres de "El Universo" y "El Ferrocarril", 1910.

- ^ Biografía de Belgrano, en Todo Argentina.com Consultado en junio de 2010.

- ^ 138.0 138.1 138.2 138.3 巴托洛梅·米特雷. Historia de Belgrano [贝尔格拉诺传]. Librería de la Victoria. 1859. OCLC 1151574589 (西班牙语).

- ^ Ruiz Moreno 2004,第136頁.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第138-139頁.

- ^ 141.0 141.1 Ruiz Moreno 2004,第143頁.

- ^ Fernández, Alejandro; Jáuregui, Aníbal; Roldán, Darío. Un golpe militar en el camino hacia la independencia. Todo es Historia.

- ^ Halperín Donghi, Tulio. Reforma y disolución de los imperios ibéricos. 西班牙马德里: Alianza. 1985: 131.

- ^ Mariano Torrente, Historia de la revolución hispano-americana.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第183頁.

- ^ Halperín Donghi, Reforma y disolución de los imperios ibéricos.

- ^ Alcides Beretta Curi, Montevideo, la ciudad realista, Revista Todo es Historia, nro. 169.

- ^ Edmundo Heredia, Expediciones reconquistadoras españolas al Río de la Plata (1811-1814), Revista Todo es Historia, nro. 201.

- ^ Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos. Las expediciones militares españolas entre 1811 y 1816. Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina II.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第157-158頁.

- ^ 151.0 151.1 Luna, Félix. Los caudillos. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Peña Lillo. 1971 (西班牙语).

- ^ Rodolfo M. Campero, El Marqués de Yavi, Ed. Catálogos, Bs. As., 2006, pág. 65-69. ISBN 950-895-217-2

- ^ Ruiz Moreno 2004,第163頁.

- ^ 154.0 154.1 Vilcapugio y Ayohuma. (原始内容存档于2018-10-23).

- ^ ARTIGAS EN LA MESOPOTAMIA — Una figura demasiado influyente. (原始内容存档于2019-05-08) (西班牙语).

- ^ Comisión de Homenaje. Homenaje al General Carlos María de Alvear en el 2 do. Centenario de su Nacimiento. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Comisión de Homenaje. 1990: 50-68. ISBN 9504332455 (西班牙语).

- ^ 157.0 157.1 Ruiz Moreno 2004,第180頁.

- ^ El flamear de la bandera en el Fuerte de Patagones (para Maragatos). (原始内容存档于2007-05-02) (西班牙语).

- ^ 159.0 159.1 López Rosas, José Rafael. Entre la monarquía y la república. Memorial de la Patria III. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: La Bastilla. 1981.

- ^ López Rosas, Entre la monarquía y la república.

- ^ Congreso de Viena, en Clases de Historia, página de la Revista digital de Historia y CCSS. Consultado el 10 de julio de 2010.

- ^ La encíclica legitimista de 1816, en Textos para la Historia de América, de Biblioteca Franciscana. (页面存档备份,存于互联网档案馆) Consultado el 10 de julio de 2010.

- ^ 163.0 163.1 Barros Arana, Historia General de la Independencia de Chile, pág. 207-211.

- ^ Principales naves de guerra a vela hispanoamericanas, en Todo a Babor. Consultado el 10 de julio de 2010.

- ^ José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, 2.ª edición, Ed. Besanion, 1858, parte I, cap. X, tomo I, pág. 412.

- ^ Laurio H. Destéfani, Brown y la campaña corsaria del Pacífico (1815-1816), Bs. As., 1978, pág. 59-82.

- ^ 167.0 167.1 167.2 Mitre 1968.

- ^ 168.0 168.1 Canido Borges, Jorge Oscar. Buenos Aires, esa desconocida: sus calles, plazas y monumentos. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Corregidor. 2003. ISBN 950-05-1493-1.

- ^ Gianello, Leoncio. Historia de Santa Fe. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1986: 199-217. ISBN 950-21-0150-2.

- ^ Otero, José Pacífico. Historia del Libertador don José de San Martín. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Círculo Militar. 1978.

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945: 315–318.

- ^ Gerónimo Espejo, El paso de las Andes: Crónica histórica de las operaciones del ejercito de los Andes, para la restauración de Chile en 1817, Ed. C. Casavalle, 1882, pág. 419.

- ^ Cómo fue hecha la bandera del Ejército de los Andes, por Sixto E. Martelli, 1944. En Clarín Digital Libros. (页面存档备份,存于互联网档案馆) Consultado el 14 de julio de 2010.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第222-224頁.

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945.

- ^ Encina & Castedo 1953.

- ^ Frías, Francisco. Historia General. 智利圣地亚哥: Nascimento.

- ^ Camogli 2005,第84-93頁.

- ^ Biografía del Libertador José de San Martín, en la Página de Chami. Consultado en mayo de 2010.

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945: 321–322.

- ^ Campero, El Marqués de Yavi, pág. 141-142.

- ^ Bidondo, Emilio A. Historia de Jujuy. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1980: 235–246.

- ^ Lamadrid, Memorias, pág. 126-173.

- ^ Bidondo, Emilio A. Historia de Jujuy. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1980: 247–252.

- ^ 185.0 185.1 185.2 Nellar, Gabriel. General Juan Gregorio de Las Heras, su vida y su gloria. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Círculo Militar. 1965.

- ^ Giunti, Luis L. Páginas de gloria. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Círculo Militar. 2002: 47-49. ISBN 950-9822-60-4.

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945: 322–324.

- ^ {{cite book|title= Por el rey, la Fe y la Patria.1810-1825|first=Julio |last=Luqui-Lagleyze (2006)|location= 西班牙马德里 |year=2006|ISBN= 84-9781-222-0

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945: 324–325.

- ^ Camogli, Batallas por la libertad, pág. 107.

- ^ 191.0 191.1 Camogli, Batallas por la libertad, pág. 108.

- ^ Camogli, Batallas por la libertad, pág. 119-121.

- ^ Oscar Muiño, La providencial traición de la Trinidad, Revista Todo es Historia, N.º 176, Bs. As., 1982.

- ^ Camogli, Batallas por la libertad, pág. 122-123.

- ^ Galdames, Luis. Historia de Chile. Zig-zag. 1945: 332–337.

- ^ Mario Arturo Serrano, Arequito: ¿por qué se sublevó el Ejército del Norte? , Ed. Círculo Militar, Bs. As., 1996. ISBN 950-9822-37-X

- ^ Antonio Zinny. Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas. Hyspamérica. 1987. ISBN 950-614-685-3.

- ^ Busaniche, José Luis. Historia argentina. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Taurus. 2005. ISBN 987-04-0078-7.

- ^ Miguel Ángel Scenna, Argentinos y españoles, 2.ª parte, Revista Todo es Historia, Nro 130, Bs. As., 1978, pág. 67-69.

- ^ de Lozoya, Marqués. Historia de España VI. 西班牙巴塞罗那: Salvat. 1967: 18-20.

- ^ Sierra, Vicente D. Historia de la Argentina 5. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Garriga. 1973: 140.

- ^ de Lozoya, Marqués. Historia de España VI. 西班牙巴塞罗那: Salvat. 1967: 39-70.

- ^ Bidondo, Emilio A. Historia de Jujuy. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1980: 253–254.

- ^ 27 de Abril: Día Grande de Jujuy. Todojujuy.com. 2013-04-27. (原始内容存档于2017-07-01) (西班牙语).

- ^ MUERTE DE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. (原始内容存档于2004-10-12) (西班牙语).

- ^ Bidondo, Emilio A. Historia de Jujuy. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Plus Ultra. 1980.

- ^ Vicuña Mackenna, Benjamín. Carta de San Martín a O'Higgins, 9 de noviembre de 1819. General Don José de San Martín. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Francisco de Aguirre. 1971.

- ^ Galdames, Historia de Chile, pág.342-343.

- ^ Carta de San Martín a los jefes del Ejército de los Andes, y Acta de Rancagua.

- ^ Bulnes, Gonzalo. Historia de la espedición libertadora del Perú (1817-1822). R. Jover. 1887: 192 (西班牙语).

- ^ Quesada, Vicente G. El crucero de "La Argentina". La Revista de Buenos Aires: historia americana, literatura y derecho (Imprenta de Mayo). 1864, (4): 380.

- ^ Bealer, Lewis W. Bouchard in the Islands of the Pacific. Pacific Historical. 1937: 337.

- ^ el viaje de La Argentina. (原始内容存档于2012-08-06) (西班牙语).

- ^ Quesada, Vicente G. El crucero de "La Argentina". La Revista de Buenos Aires: historia americana, literatura y derecho (Imprenta de Mayo). 1864, (4): 389.

- ^ Espora, Juan Manuel. Episodios nacionales. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Lajouane. 1897: 68 (西班牙语).

- ^ Charles Edward Chapman, A history of California: the Spanish period, The Macmillan company, 1921, pág. 443.

- ^ O'Donnell, Pacho. El águila guerrera. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Sudamericana. 1997: 110. ISBN 987-1138-36-9 (西班牙语).

- ^ Ricardo Cox Balmaceda, La Gesta de Cochrane, Ed. Francisco de Aguirre, Bs. As., 1976.

- ^ Andrés García Camba. Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú 1.

- ^ El manuscrito de Bouchard se encuentra en Archivo General de la Nación, Gobierno Nacional 1810-1828. Guerra. Campañas Navales. V-XXIV-11-6. Buenos Aires.

- ^ Gonzalo Contreras, Lord Cochrane bajo la bandera de Chile, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993. ISBN 956-12-0812-1

- ^ Comité de historia militar del ejército, Historia Militar de Chile, Tomo I, 1969, pág. 173.

- ^ Jorge Basadre Grohmann, Historia de la República del Perú, Diario La República, Lima, s/f. ISBN 9972-205-62-2

- ^ Galdames, Historia de Chile, pág. 342-343.

- ^ 引用错误:没有为名为

Camba的参考文献提供内容 - ^ José Segundo Roca, Primera campaña de la sierra en Perú, 1820, Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1998.

- ^ Ruiz Moreno 2004,第306-307頁.

- ^ Efrén Avilés Pino, El 9 de octubre y la importancia de Guayaquil en la consolidación de la independencia americana, Revista Podium, 2006.

- ^ Alberto Tauro del Pino, Enciclopedia Ilustrada del Perú.. 3a. ed., Tomo 16, Ed. Peisa, Lima, 2001. ISBN 9972-40-165-0

- ^ 230.0 230.1 230.2 引用错误:没有为名为

Mitre, Historia de San Martín的参考文献提供内容 - ^ Ruiz Moreno, Campañas militares argentinas, pág. 308.

- ^ Mariano Paz Soldán, Historia del Perú independiente, Volumen 1, página 305.

- ^ Ruiz Moreno, Campañas militares argentinas, pág. 309.

- ^ Pacho O'Donell, Monteagudo, la pasión revolucionaria, Ed. Planeta, Bs. As., 1995.

- ^ Alberto Regal, Historia del Real Felipe del Callao, (1746-1900), 1961, pág. 40.

- ^ Mitre, Historia de San Martín.

- ^ Jorge Fernández Stoll, Los orígenes de la bandera, Lima, 1953.

- ^ Marco, Miguel Ángel de. Corsarios argentinos: heróes del mar en la independencia y la guerra con el Brasil. Historia y sociedad. Buenos Aires: Ed. Planeta. 2002. ISBN 978-950-49-0944-6.

- ^ Registro Nacional: Libro I/032 - Wikisource. es.wikisource.org. [2025-06-13] (西班牙语).

- ^ Miguel Ángel Scenna. Argentinos y españoles. Todo es Historia. No. 130 (布宜诺斯艾利斯). 1978: 80-86.

- ^ Guillermo De Nevares. Cómo se desintegró el Virreinato del Río de la Plata (y se consolidó el Brasil). 布宜诺斯艾利斯: Ed. Plus Ultra. 1987.

- ^ Fontela, Carlos. Hechos y hombres que formaron la Argentina I. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Libros en Red. 2002. ISBN 987-1022-92-1.

- ^ Larguía, Alejandro. Misiones Orientales, la provincia perdida. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Corregidor. 2000.

- ^ Halperin Donghi, Tulio. Reforma y disolución de los imperios ibéricos: 1750-1850. Historia de América. Madrid: Alianza ed. 1985: 180-181. ISBN 978-84-206-4203-1 (西班牙语).

- ^ J. Fitte, Ernesto. Sucre después de Ayacucho. Todo es Historia (布宜诺斯艾利斯). 1975, (95) (西班牙语).

- ^ Horowicz, Alejandro. El país que estalló. : 221-223 (西班牙语).

- ^ Scobie, James. La lucha por la Consolidación de la Nacionalidad Argentina. 布宜诺斯艾利斯: Ed. Hachette. 1965: 188 (西班牙语).

- ^ de Arteaga, Juan José; Coolighan Sanguinetti, María Luisa. Historia del Uruguay. 乌拉圭蒙得维的亚: LA MAÑANA. 1989: 289-296 (西班牙语).

- ^ Busaniche, José Luis. Historia argentina. 布宜诺斯艾利斯. 1965: 452 (西班牙语).

参考书籍

[编辑]- Best, Félix. Historia de las Guerras Argentinas [阿根廷战争通史]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Peuser. 1980 (西班牙语).

- Bidondo, Emilio. La guerra de la independencia en el Alto Perú [独立战争上秘鲁战场]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Círculo Militar. 1979 (西班牙语).

- Camogli, Pablo. Batallas por la libertad [为自由而战]. 阿根廷布宜诺斯艾斯利: Ed. Aguilar. 2005. ISBN 987-04-0105-8 (西班牙语).

- Carranza, Ángel Justiniano. Campañas Navales de la República Argentina [阿根廷共和国海战] I. Secretaría de Estado de Marina. 1962 (西班牙语).

- Antonio Emilio, Castello. Historia de Corrientes [科连特斯史]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Editorial Plus Ultra. 1991. ISBN 950-21-0619-9 (西班牙语).

- Frías, Bernardo. Historia del General Martín Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina [马丁·圭梅斯将军和萨尔塔省的历史]. 阿根廷萨尔塔. 1971 (西班牙语).

- González, Julio César. Fundación Hernandarias , 编. La involución hispanoamericana: de las provincias de las Españas a territorios tributarios : el caso Argentino, 1711-2010. Editorial Docencia. : 976. ISBN 9789875061927 (西班牙语).

- Mitre, Bartolomé. Historia de Belgrano y de la independencia argentina [贝尔格拉诺和阿根廷独立]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Ed. Estrada. 1947 (西班牙语).

- Mitre, Bartolomé. Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana [贝尔格拉诺和阿根廷独立]. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Eudeba. 1968 (西班牙语).

- Ruiz Moreno, Isidoro J. Campañas militares argentinas [阿根廷军事行动] I. 阿根廷布宜诺斯艾利斯: Emecé. 2004. ISBN 950-04-2675-7 (西班牙语).

- Encina, Francisco Antonio; Castedo, Leopoldo. Historia de Chile [智利史] 第十版. 智利圣地亚哥: Zig-Zag. 1953 (西班牙语).