그리스 고전의 전파

중세에 라틴 서유럽으로의 그리스 고전의 전파는 서유럽의 지적 생활의 발전에 중요한 요소였다.[1] 중세 전기 동안 라틴 서유럽에서는 그리스 문헌에 대한 관심과 접근성이 부족했지만, 동방과의 교류가 증가하면서 서유럽 학문도 발전했다.

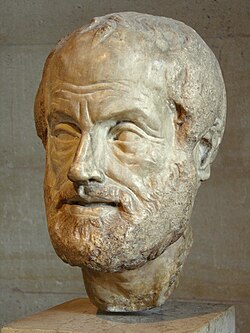

고전 고대 그리스 철학은 고대 그리스(예: 아리스토텔레스)의 작품부터 고전 로마 제국의 그리스-로마 학자들(예: 클라우디오스 프톨레마이오스)의 작품에 이르기까지 다양한 원본 작품으로 구성되었다. 이 작품들은 원래 수세기 동안 지중해 지역의 학술 언어였던 그리스어로 쓰였지만, 중세 동안 시리아어, 아랍어, 페르시아어로 번역되었고 원본 그리스어 버전은 서양에 알려지지 않은 경우가 많았다. 십자군으로 인해 동방에 서양의 존재가 증가하고 중세 후기 동안 동로마 제국이 점진적으로 붕괴하면서, 많은 비잔틴 그리스 학자들이 서유럽으로 망명하면서 많은 그리스어 원고를 가져왔고, 이는 서양의 그리스어 교육과 그리스 학문을 라틴어로 추가 번역하는 노력에 박차를 가했다.[2]

중세와 근세 동안 서유럽에서 그리스 학문과 아랍 학문 사이의 경계는 모호했다. 때로는 그리스 고전 전파라는 개념이 지식이 실제로 어디에서 유래했는지와 관계없이 아랍 및 비잔틴 제국에서 얻은 집단 지식을 지칭하는 데 사용되기도 한다. 그러나 원본 그리스어에서 한 번, 심지어 두 번 제거된 이 아랍어 버전은 나중에 13세기 이후 모르베케의 빌렘 등에 의한 개선된 직접 번역으로 대체되었다.

그리스 문헌의 직접 수용

[편집]서양 문화에서 그리스어 지식이 서로마 제국의 몰락과 함께 감소하면서, 라틴어 번역 없이 남아있던 그리스 문헌의 지식도 감소했다.[3] 글쓰기 매체로서 파피루스의 취약한 특성으로 인해 값비싼 양피지에 복사되지 않은 오래된 문헌은 결국 부서져 소실되었다.

제4차 십자군 (1202-1204)과 콘스탄티노폴리스의 약탈 (1204) 이후, 모르베케의 빌렘과 같은 학자들은 비잔틴 (동로마) 제국에 보존되어 있던 아리스토텔레스, 아르키메데스, 헤론, 프로클로스를 포함한 과학자와 철학자의 그리스어 원본 문헌에 접근할 수 있게 되었고, 이를 직접 라틴어로 번역했다.[4]

15세기에 비잔틴 제국의 최종적인 쇠퇴와 콘스탄티노폴리스의 함락은 비잔틴 학자들과 서양 학자들 간의 접촉을 강화했다. 역사가, 시인, 극작가, 비아리스토텔레스 철학자를 포함한 광범위한 그리스 고전의 라틴어 번역이 이어졌다. 마누일 크리솔로라스 (c. 1355–1415)는 호메로스와 플라톤의 일부를 번역했다. 과리노 다 베로나 (1370–1460)는 스트라본과 플루타르코스를 번역했다. 포지오 브라치올리니 (1380–1459)는 크세노폰, 디오도로스, 루키아노스를 번역했다. 프란체스코 필렐포 (1398–1481)는 플루타르코스, 크세노폰, 리시아스의 일부를 번역했다. 로렌초 발라 (1407–1457)는 투키디데스와 헤로도토스를 번역했다. 마르실리오 피치노 (1433–1499)와 그의 플라톤 아카데미는 플라톤의 작품을 번역했다. 안젤로 폴리치아노 (1454–1494)는 헤로디아누스와 에픽테토스와 플루타르코스의 일부를 번역했다. 레기오몬타누스와 트레비존드의 조지는 프톨레마이오스의 알마게스트를 번역했다.[5] 중요한 후원자는 바실리오스 베사리온 (1403–1472)과 교황 니콜라오 5세 (1397–1455)였다.

아르메니아는 그리스 고전 문학 도서관을 보유하고 있었다. 아리스토텔레스의 아르메니아 코덱스 (†Δ)는 오늘날 그리스어 텍스트의 본문 비판 장치에서 주요 자료 중 하나이다.[6]

시리아어 번역

[편집]시리아어는 오늘날에도 현대 텍스트 비평에서 중요한 역할을 한다. 아리스토텔레스의 오르가논 그리스어 텍스트에 대한 옥스포드 고전판은 6세기부터 8세기에 걸쳐 기독교 소유에서 유래한 텍스트인 Ρ, Ι, Γ 기호를 사용한다.[6]

시리아어 번역은 나중에 아랍어로 수용되는 데 중요한 역할을 했다. 시리아어 번역가들은 주로 네스토리우스파와 자코비테 기독교인이었고, 아바스 왕조 칼리프 통치 수립 후 200년 동안 일했다. 이 그룹의 가장 중요한 번역가는 시리아어 사용자였던 기독교인 후나인 이븐 이샤크 (809-873)로, 라틴어로는 요안니티우스로 알려져 있다.

서로마 제국

[편집]고전 그리스 학문은 로마 자체를 포함하여 로마 제국의 모든 대도시에 확고히 자리 잡고 있었다.

4세기, 로마의 문법학자 마리우스 빅토리누스는 아리스토텔레스의 논리학에 관한 두 권의 책, 즉 범주론과 명제론을 라틴어로 번역했다.[7] 한 세기 조금 지난 후, 아마도 분석론 후서를 제외한 아리스토텔레스의 대부분의 논리학 작품이 서기 510-512년경 보이티우스에 의해 번역되었다.[7] (참조: 코르푸스 아리스토텔리쿰) 그러나 12세기 이전에는 보이티우스의 범주론과 명제론 번역만이 널리 유통되었다. 전체적으로, 아리스토텔레스의 주요 작품 중 일부만이 아랍어로 번역되지 않았다.[8] 이 중 정치학의 운명은 특히 불확실하다.[9]

나머지 아리스토텔레스의 책들은 결국 라틴어로 번역되었지만, 600년이 지난 12세기 중반경부터였다. 처음에는 보이티우스의 번역을 기반으로 나머지 논리학 작품들이 완성되었다.[1][10] 그 다음은 자연학, 이어서 형이상학 (12세기), 그리고 이븐 루시드의 아리스토텔레스 형이상학 주석 (13세기)이 나왔고,[11] 그리하여 13세기 중반까지 모든 작품이 번역되었다.[7]

예를 들어, 영혼에 관하여와 같은 텍스트는 12세기 중반 이전에는 기독교 유럽에서 라틴어로 구할 수 없었다.[12] 첫 번째 라틴어 번역은 12세기 베네치아의 야고보 덕분이었으며, 항상 트랜슬라티오 베투스(오래된 번역)로 간주되었다.[13] 두 번째 라틴어 번역(트랜슬라티오 노바, 새로운 번역)은 1230년경 텍스트의 아랍어 번역에서 이루어졌으며, 이븐 루시드의 주석이 동반되었다. 번역가는 일반적으로 스코틀랜드의 마이클로 생각된다. 야고보의 트랜슬라티오 베투스는 1266-7년에 모르베케의 빌렘에 의해 개정되었고, "레센시오 노바"(새로운 개정본)로 알려지게 되었는데, 이는 가장 널리 읽힌 버전이었다.[14] 영혼에 관하여는 결국 대부분의 중세 대학에서 철학 연구의 핵심 교과 과정의 구성 요소가 되었으며, 특히 1260-1360년경에 풍부한 주석 전통을 낳았다.[15]

플라톤은 아리스토텔레스의 스승이었지만, 플라톤의 저술 대부분은 아리스토텔레스 이후 200년이 지나서야 라틴어로 번역되었다.[7] 중세에는 티마이오스 (53c까지) 대화편의 첫 부분만이 칼키디우스 (또는 칼키디우스)의 주석과 함께 번역되어 널리 유통되었다.[7] 티마이오스는 우주의 기원에 대한 플라톤의 설명으로서 그의 우주론을 묘사한다. 12세기에는 카타니아의 헨리 아리스티푸스가 메논과 파이돈을 번역했지만, 이 책들은 제한적으로 유통되었다.[7] 플라톤의 다른 번역본 중 일부는 중세 시대에 사라졌다. 마지막으로, 아리스토텔레스의 재발견 이후 약 200년이 지난 더 넓은 르네상스 시기에 마르실리오 피치노 (1433–99)가 플라톤의 전작을 번역하고 주석을 달았다.[7]

보이티우스

[편집]

로마에서 보이티우스는 그리스 고전 학문의 작품을 전파했다. 보이티우스는 음악과 천문학, 기하학, 산술에 관한 매뉴얼을 저술함으로써 위대한 그리스-로마 문화를 미래 세대에 전달하고자 했다.[16]

중세에 크게 영향을 미친 보이티우스의 여러 저술은 포르피리오스와 이암블리코스의 사상에서 비롯되었다.[17] 보이티우스는 포르피리오스의 이사고게에 대한 주석을 썼는데,[18] 이는 보편 논쟁의 존재를 강조했다. 즉, 이러한 개념들이 누군가가 생각하든 안 하든 존재하는 자립적인 실체인지, 아니면 단지 관념으로만 존재하는지에 대한 문제였다. 보편 관념의 존재론적 본질에 관한 이 주제는 중세철학에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나였다.

이러한 고급 철학 작품 외에도 보이티우스는 사과 (교육) 주제에 대한 중요한 그리스어 텍스트를 번역했다고 보고된다. 니코마코스의 산술 논문 (De institutione arithmetica libri duo)의 자유로운 번역과 그의 음악 교과서 (De institutione musica Libri quinque, 미완성)는 중세 교육에 기여했다.[18] De arithmetica는 짝수와 홀수, 짝수와 홀수, 홀수와 짝수와 같은 모듈러 산술로 시작한다. 그런 다음 그는 숫자의 범주와 숫자의 부분을 분류함으로써 예측할 수 없는 복잡성으로 넘어간다.[19]

기하학에 대한 에우클레이데스의 번역과 천문학에 대한 클라우디오스 프톨레마이오스의 번역은,[20] 완성되었더라도 더 이상 남아있지 않다. 보이티우스는 아리스토텔레스의 명제론과 범주론을 주석과 함께 라틴어로 번역했다. 이 번역본들은 중세 동안 널리 사용되었다.

서부 지방의 중세 전기

[편집]서부 지방(오늘날 서유럽의 중심지로 여겨지는 곳)에서는 붕괴하는 로마 제국이 수도원에 보존되지 않은 많은 그리스어 원고를 잃었다. 그러나 필사 재료의 비용과 부족으로 인해 수도원 필사자들은 오래된 양피지를 재활용할 수 있었다. 오래된 텍스트의 잉크를 긁어내고 이전에 사용된 양피지에 새 책을 써서 팔림프세스트라고 불리는 것을 만들 수 있었다.[21] 현대 학자들에게는 다행히도, 오래된 글은 여전히 검색될 수 있으며, 그렇지 않았으면 사라졌을 일부 귀중한 작품들이 이런 방식으로 복구되었다. 로마 귀족과 학자들의 언어였던 그리스어는 서양의 로마 제국과 함께 사라졌고, 서기 500년경에는 서유럽의 거의 아무도 그리스어 텍스트를 읽거나 번역할 수 없었으며, 이슬람 제국의 부상과 함께 서양은 언어로부터 더욱 고립되었다. 얼마 후, 서양의 몇몇 수도원만이 그리스어 작품을 가지고 있었고, 그 중에서도 이 작품들을 복사한 곳은 훨씬 적었다 (주로 아일랜드 수도승들).[22] 일부 아일랜드 수도승들은 아마도 그리스어 텍스트를 가져온 그리스어 및 라틴어 선교사들에게 가르침을 받았을 것이다.[23]

중세 후기: 모르베케의 빌렘

[편집]모르베케의 빌렘은 13세기 중반에 그리스 철학 텍스트를 가장 많이 번역하고 가장 큰 영향력을 미친 번역가 중 한 명이었다. 빌렘의 삶에 대해서는 알려진 바가 거의 없다.[24] 그는 아마 1215년 벨기에에 있는 모르베케 마을에서 태어났으며, 어린 시절 도미니코회 뢰번 수도원에 입회했을 것으로 추정된다. 그의 현존하는 대부분의 작업은 1259년부터 1272년 사이에 이루어졌다.

13세기에 아리스토텔레스를 "재발견"하는 데 빌렘이 기여한 바는 의심할 여지 없이 그리스 철학, 특히 아리스토텔레스에 대한 더 명확한 그림을 형성하는 데 도움이 되었다. 이전에는 아랍어 버전에 의존했는데, 이는 플라톤 철학 체계와 아리스토텔레스 철학 체계 간의 관계를 왜곡하거나 모호하게 만들었다.[25] 빌렘의 프로클로스 번역도 중요했는데, 영향력 있는 책인 원인론이 아리스토텔레스의 진정한 작품이 아니라 프로클로스의 신학 원론에서 파생된 것임을 입증했기 때문이다.[26]

후기 중세에 시작된 전통에 따르면, 빌렘은 토마스 아퀴나스를 알고 있었고, 아퀴나스에게서 일부 번역을 의뢰받았다. 그러나 그들의 우정이나 의뢰에 대한 동시대 기록은 없다. 만약 그들이 만났다면, 아퀴나스가 오르비에토에서 일하던 3~4년 동안이었을 가능성이 가장 높다. 즉, 1261년 8월 교황 우르바노 4세가 아퀴나스를 교황 궁정에 초청하기 전에는 아니었을 것이고, 아퀴나스가 로마로 떠난 1265년 이후에는 아니었을 것이다. 그의 『동물의 운동에 관하여』 번역은 토마스가 이교도 대전에서 인용했는데, 이 책은 아마 1264년에 완성되었을 것이다.[25]

아랍어 번역 및 주석

[편집]아랍 논리학자들은 이집트의 이슬람 정복과 레반트의 무슬림 정복 이후 그리스 사상을 계승했다. 이 사상에 대한 그들의 번역과 주석은 아랍 서방을 거쳐 스페인과 시칠리아로 전파되었고, 이들은 이러한 사상 전파의 중요한 중심지가 되었다.[1]

그리스 작품의 서방 아랍어 번역(이베리아와 시칠리아에서 발견됨)은 비잔틴인들이 보존한 그리스어 원본에서 유래한다. 아랍 서방으로의 이러한 전파는 두 가지 주요 단계로 이루어졌다.

첫 번째 시기: 그리스어-아랍어 번역

[편집]우마이야 칼리파국

[편집]8세기와 9세기의 첫 번째 전파 기간은 아라비아인들이 7세기에 이집트와 레반트와 같은 이전에 헬레니즘화된 지역을 장악하면서 정복 시기가 선행되었다.[27] 이 시기에 그들은 처음으로 그리스 사상을 접하게 되었지만, 처음부터 일부는 고전 학문에 적대적이었다.[28] 이러한 적대감 때문에 종교적 칼리프들은 과학 번역을 지원할 수 없었다. 번역가들은 종교적 후원자가 아닌 부유한 사업 후원자를 찾아야 했다.[28] 그러나 8세기 아바스 왕조의 통치까지는 번역 작업이 거의 없었다. 우마이야 통치 기간 동안 그리스어에 대한 대부분의 지식은 광범위한 텍스트 번역 및 보급을 통해서가 아니라 비잔틴 시대부터 남아 있던 그리스어 학자들로부터 얻어졌다. 일부 학자들은 이 기간 동안 번역이 생각보다 더 널리 퍼져 있었다고 주장하지만, 그들의 견해는 소수 의견으로 남아 있다.[28]

아바스 칼리파국

[편집]주요 번역 시기는 아바스 왕조 통치 기간이었다. 2대 아바스 칼리프 아부 자파르 알만수르는 수도를 다마스쿠스에서 바그다드로 옮겼다.[29] 이곳에 그는 그리스 고전 텍스트를 소장한 대규모 도서관인 지혜의 집을 세웠다. 알-만수르는 이 풍부한 세계 문학 기금을 아랍어로 번역하도록 명령했다. 알-만수르와 그의 명령에 따라 그리스어, 시리아어, 페르시아어에서 번역이 이루어졌으며, 시리아어와 페르시아어 책들은 그 자체가 그리스어 또는 산스크리트어에서 번역된 것이었다.[30]

6세기 페르시아의 왕 아누쉬르반(호스로 1세 정의로운 자)은 그의 왕국에 많은 그리스 사상을 도입했다.[31] 이러한 지식과 신념의 병치를 통해 아바스 왕조는 그리스인의 눈으로 이슬람을 보고, 이슬람인의 눈으로 그리스인을 보는 것을 가치 있다고 여겼다.[28] 아바스 철학자들은 또한 이슬람이 처음부터 종교에 중요한 지식의 축적을 강조했다고 주장했다. 이러한 새로운 사상 노선은 그리스 사상을 축적하고 번역하는 작업을 이전에 없었던 방식으로 확장시켰다.[32]

바그다드의 지혜의 집

[편집]칼리프 알-만수르는 자신이 세운 바그다드 시에 네스토리우스파 의사들을 유치하는 데 가장 큰 공헌을 한 후원자였으며, 그리스어, 시리아어, 페르시아어 작품의 아랍어 번역을 준비하는 사람들을 격려하는 데도 많은 노력을 기울인 군주였다. 더욱 중요했던 것은 칼리프 알마으문이 베푼 후원인데, 그는 히즈라 원년 217년(서기 832년)에 바그다드에 학교를 세웠는데, 이는 이미 존재하던 네스토리우스파와 조로아스터교 학교들로부터 영감을 받았을 것이며, 그는 이 학교를 지혜의 집 또는 "지혜의 집"이라고 불렀고, 이 학교를 시리아어와 아랍어로 모두 저술하고 그리스어 사용에도 능통했던 유한나 이븐 마사웨이흐 (히즈라 원년 243년 사망 = 서기 857년 사망)의 지도 아래 두었다. 그의 의학 논문인 "열병"은 오랫동안 명성을 유지했으며 나중에 라틴어와 히브리어로 번역되었다.

그러나 아카데미의 가장 중요한 작업은 마사웨이흐의 제자들과 후계자들, 특히 우리가 이미 아리스토텔레스의 오르가논 일부뿐만 아니라 주요 의학 권위자들을 시리아어로 번역한 인물로 언급했던 후나인 이븐 이샤크 (히즈라 원년 263년 사망 = 서기 876년 사망)에 의해 이루어졌다. 그는 야흐야 밑에서 바그다드에서 공부한 후 알렉산드리아를 방문했고, 당시 최고의 의과 대학에서 받은 훈련뿐만 아니라 시리아어와 아랍어로 번역하는 데 사용한 그리스어에 대한 좋은 지식을 가지고 돌아왔다.[33]

후에 칼리프 알마문은 또한 그의 새로운 대학을 위해 그리스어 필사본을 수집하기 위해 비잔틴인들에게 특사를 보냈고, 이로 인해 이 대학은 아랍 세계에서 그리스어 번역 작업의 중심지가 되었다.[31] 처음에는 의학과 기술과 같은 실용적인 작품만이 추구되었지만, 결국 철학 작품도 인기를 얻게 되었다.[34][35]

대부분의 학자들은 이 시기에 수사학, 시, 역사, 드라마는 이슬람 국가에서 추구할 정치적 목적을 가지고 있다고 보았기 때문에 아랍어로 번역되지 않았다는 데 동의한다. 대신, 철학적, 과학적 작품이 번역의 거의 전부를 차지했다. 그러나 소수의 학자들은 천일야화와 같은 이야기들이 그리스 문학과의 분명한 유사성을 가지고 있으며, 이는 일부 무슬림이 생각보다 그리스 인문학에 더 익숙했다는 증거라고 주장하며 이 점에 대해 이의를 제기했다.[36]

번역 후: 그리스 작품에 대한 아랍어 주석

[편집]

논리학자이자 지혜의 집의 저명한 인물인 킨디 (알킨두스)는 만장일치로 "이슬람 또는 아랍 철학의 아버지"로 추앙받는다. 그의 그리스 철학과 이슬람교 신앙의 종합은 많은 반대에 부딪혔고, 한때 그는 그의 사상에 반대하는 사람들에게 채찍질을 당하기도 했다. 그는 꾸란과 다른 신성한 경전을 받아들이고, 그 지점부터 진리를 결정하기 위해 노력할 수 있다고 주장했다. 난국에 부딪힐 때마다 그는 그리스 사상을 포기하고 이슬람 신앙을 택했다.[31][37] 그는 근동을 신비주의적이고 신학적인 사고방식에서 벗어나 더 합리적인 방식으로 이끌어내는 데 크게 기여한 것으로 여겨진다.[37] 예를 들어, 킨디 이전에는 꾸란의 비물질적인 신이 어떻게 같은 책에서 왕좌에 앉을 수 있었는지에 대한 질문에 대해, 한 신학자는 "앉음은 알려져 있고, 그 양식은 알려져 있지 않다. 그것을 믿는 것은 필연적이며, 그것에 대한 질문을 제기하는 것은 이단이다"라고 말했다. 킨디의 저술 중 살아남은 것은 거의 없어 그의 작품을 직접 판단하기는 어렵지만, 현존하는 것으로 보아 그가 다른 무슬림들에게 받아들여질 방식으로 자신의 사상을 제시하기 위해 신중하게 노력했음은 분명하다.[37]

알킨디 이후, 여러 철학자들이 더 급진적인 견해를 주장했으며, 일부는 심지어 계시를 거부하기도 했는데, 가장 주목할 만한 인물은 페르시아의 논리학자인 알라지 또는 "라제스"였다. 페르시아 철학자들 중 가장 독창적인 사상가 중 한 명으로 여겨지는[누가?] 그는 합리주의적인 방식으로 이슬람과 그리스 사상 모두에 도전했다. 또한 알킨디가 아리스토텔레스에 집중했던 반면, 알라지는 플라톤에 집중하여 그의 사상을 대조적으로 소개했다.[37]

알킨디 이후, 파라비 (알파라비우스)는 알렉산드리아의 헬레니즘 문화에 대한 지식을 통해 신플라톤주의를 도입했다. 알킨디나 알라지와 달리, 알파라비는 종교와 철학 문제에 대한 자신의 감정을 표현하는 것을 주저했고, 대신 자신이 접한 다양한 철학의 말을 통해서만 이야기하는 것을 선택했다.[37]

알파라비 수십 년 후, 이븐 시나 (아비센나)는 이전 세기의 여러 무슬림 철학자들의 사상을 집대성하고 아비센나주의로 알려진 새로운 학파를 설립했다.[31][37] 이 시기 이후, 이슬람 세계에서 그리스 철학은 쇠퇴기에 접어들었다. 가잘리와 같은 신학자들은 논리학의 여러 영역이 이론적으로는 작동하지만 현실에서는 작동하지 않는다고 주장했다.[37] 그의 사상은 나중에 서유럽의 종교적 사상에 영향을 미치게 된다.[31] 알안달루스 철학자 이븐 루시드 (아베로에스)는 가잘리의 철학자들의 불일치를 자신의 논문 불일치들의 불일치로 반박했다. 그의 작품은 아베로에스주의 철학 학파로 이어졌다.

1200년경, 이슬람 세계에서 철학이 다시 부활했을 때, 알킨디와 알파라비는 더 이상 기억되지 않았지만, 이븐 시나의 편집 작품은 여전히 기억되었다.[38] 이븐 시나, 즉 아비센나는 나중에 유럽 철학, 신학, 과학 사상에 크게 영향을 미쳐 여러 서양 역사가들에게 "이슬람에서 가장 유명한 과학자"로 알려지게 되었다.[31]

이슬람 전통을 통한 서유럽의 그리스 사상 수용

[편집]그리스 사상이 점차 이슬람 세계에 스며드는 동안, 무슬림 정복은 유럽 대륙으로 확장되었다. 스페인은 서기 700년경 우마이야 왕조에 의해 정복되었고, 심지어 732년 투르 푸아티에 전투를 통해 프랑스 남부의 푸아티에까지 이르렀다. 902년에는 시칠리아가 정복되었다. 그리스와 다른 사상들의 도움으로, 특히 스페인은 빠르게 유럽에서 가장 인구가 많고 번성하는 지역이 되었다.[38] 알안달루스의 통치자 중 한 명인 알 하캄 2세는 중동 전역에서 책을 모으는 노력을 기울여 나중에 라틴어로 번역하는 중심지가 될 도서관을 만들었다.[39]

책이 수집됨에 따라, 동양에서 그리스 사상을 연구했던 많은 무슬림 학자들도 모여들었다. 예를 들어, 무함마드 이븐 압둔과 압둘-라흐만 이븐 이스마일은 스페인으로 와서 이슬람 의학에 대한 많은 사상과 아리스토텔레스와 에우클레이데스의 여러 작품을 소개했다. 이븐 바자 ( "아베파체"로 알려짐)와 이븐 루시드 ( "아베로에스"로 알려짐)는 의학과 철학에서 그리스 사상 확장을 더욱 촉진한 스페인의 다른 유명한 철학자였다.[40]

아베로에스 (이븐 루시드) 이전에 많은 철학자들은 아리스토텔레스를 신플라톤주의를 창시하고 아리스토텔레스의 사상과 플라톤의 사상을 혼합했던 그리스화된 이집트인 플로티노스와 혼동했었다. 아베로에스는 주요 텍스트를 번역하여 알안달루스에 아리스토텔레스를 재도입함으로써 "진정한" 아리스토텔레스를 재발견했다. 그는 또한 알가잘리의 주로 반그리스적인 철학에 도전하고 그 당시 이슬람과 철학의 가장 좋은 화해를 제공했다.[41] 그의 주장의 핵심은 하나의 진리만 존재하지만, 그 진리는 철학과 종교를 포함하여 여러 방식으로 표현될 수 있다는 생각이었다. 그는 심지어 꾸란을 사용하여 그리스 철학과 논리를 옹호하는 자신의 주장을 뒷받침했는데, 특히 "그는 [오 무함마드] 당신에게 이 책을 계시한 분이시다... 그 구절 중 일부는 분명하고... 다른 구절은 모호하다... 오직 하나님과 지식이 확정된 자들만이 그 해석을 안다."라는 구절을 사용했다. 아베로에스는 "지식이 확정된 자들"이 철학자들이라고 주장했다.[41]

중세의 스콜라 철학자이자 신학자인 토마스 아퀴나스는 나중에 아베로에스를 "해설자"라고 불렀고, 스코틀랜드의 마이클은 아베로에스가 사망한 지 50년 이내에 그의 작품 여러 편을 번역했다. 그러나 서유럽에서 아베로에스에 대한 수용은 스페인에서 그가 궁극적으로 거부당한 것과 대조를 이루었다.[42] 아베로에스 직후, 아랍 땅에서 그리스 사상은 "진정으로 아랍적"이 아닌 모든 것을 싫어하는 사람들에 의해 크게 반대되었다.[43]

아랍어: 라틴어 또는 토착어

[편집]무슬림이 그리스 철학을 번역하고 자신들의 해석을 덧붙이는 동안, 라틴 서유럽은 여전히 이교적 사상에 대해 의심의 눈초리를 보냈다. 동로마 제국의 정교회 지도자들도 철학을 경시했으며, 제국은 막 전염병, 기근, 전쟁의 시기를 겪었다.[44] 더 서쪽에서는 보이티우스 이후 유럽 역사에서 몇몇 주요 인물들이 헬레니즘 사상에서 벗어나는 압도적인 변화를 강화했다. 수세기 동안 유럽에서 그리스 사상은 거의 존재하지 않았지만, 제4차 십자군 동안 로마 제국의 동부인 비잔티움이 약탈되면서 많은 고대 그리스 문헌이 공개되었다.[45] 서유럽 내에서는 소수의 수도원만이 그리스어 작품을 가지고 있었고, 그 중에서도 이 작품들을 복사한 곳은 훨씬 적었다.[22]

8세기 카롤링거 르네상스 기간 동안 앨퀸 수도사와 다른 이들이 일부 그리스 사상을 재도입하면서 잠시 부흥기가 있었다.[46] 그러나 카롤루스 대제의 죽음 이후, 지적 생활은 다시 쇠퇴했다.[47] 그러나 12세기에는 스콜라 사상이 발전하기 시작하여 유럽 전역에 대학교가 생겨났다.[48] 이 대학들은 수세기 동안 보존되었던 소수의 그리스 사상, 즉 아리스토텔레스에 대한 보이티우스의 주석을 수집했다. 또한 이 대학들은 유럽 전역에서 아랍어 번역을 통해 들어오는 새로운 사상을 논의하는 장소 역할을 했다.[48]

12세기까지는 이슬람에 대한 유럽의 군사적 위협 공포가 어느 정도 줄어들었다. 톨레도는 1085년에 우마이야 왕조에게서, 시칠리아와 예루살렘은 각각 파티마 왕조에게서 1091년과 1099년에 함락되었다.[49][50] 이러한 언어적 경계 지역은 번역가들에게 비옥한 토양이 되었다. 이 지역들은 수세기 동안 아랍어, 그리스어, 라틴어를 사용하는 민족들에게 정복되었고, 이 모든 문화의 언어적 능력을 가지고 있었다. 거룩한 땅의 십자군 왕국의 작고 학식이 없는 인구는 제4차 십자군이 동로마 제국의 대부분을 점령할 때까지 번역 노력에 거의 기여하지 못했다. 여전히 그리스어를 많이 사용하는 시칠리아는 더 생산적이었다. 이 지역은 비잔틴인, 아랍인, 이탈리아인들의 통치를 경험했으며, 많은 사람들이 그리스어, 아랍어, 라틴어에 능통했다. 그러나 시칠리아인들은 아랍인들의 영향을 덜 받았고, 대신 그리스어에서 라틴어로 직접 번역한 것으로 더 잘 알려져 있다.[50] 반면에 스페인은 풍부한 라틴 문화와 이슬람 문화가 나란히 공존했기 때문에 아랍어에서 라틴어로 번역하기에 이상적인 장소였다.[50]

스페인과 시칠리아

[편집]일찍이 10세기부터 안달루시아주의 학자들은 번역된 텍스트를 수집하기 시작했고, 그 세기 후반에는 이를 유럽의 나머지 지역으로 전파하기 시작했다.[51] 그러나 12세기 레콩키스타 이후, 스페인은 기독교 학자들에게 더욱 개방되었고, 그들은 이제 "우호적인" 종교 지역에서 일할 수 있게 되었다.[52] 이 유럽인들이 이슬람 철학을 접하면서 이전에 가졌던 두려움은 감탄으로 바뀌었고, 스페인에서 수학과 천문학에 대한 풍부한 이슬람 지식이 유입되었다.[49] 외국인들이 유럽 전역에서 스페인으로 번역을 위해 왔고,[52] 톨레도는 그러한 여행자들의 중심지가 되었는데, 그 시민들 중 많은 수가 매일 아랍어와 라틴어 기반 언어로 글을 썼기 때문이다.

스페인에서 엄청난 양의 작업이 이루어졌음에도 불구하고, 번역을 위한 중앙 학교나 실제 조직적인 노력은 없었다. 이슬람교도들 사이에서 때때로 있었던 것처럼 말이다.[52] 번역가들은 여러 다른 배경에서 왔고, 여러 다른 이유로 번역했다. 예를 들어, 비기독교 유대인 학자들은 이미 히브리어로 번역된 아랍어 작품을 라틴어와 대중어로 번역하는 데 참여했다.[53][54] 그러나 일부 학자들은 톨레도 대주교 레이몽 드 소베타가 번역을 지원하는 조직적인 움직임을 시작한 것으로 보이며, 문서상 그와 관련되어 보이는 여러 학자들이 함께 짝을 이루어 번역했을 수 있다고 주장했다.[49]

라이몬드가 실제로 진정으로 중앙집중적이고 조직적인 번역 노력을 시작했는지, 즉 나중에 톨레도 번역학파로 일반화된 것인지는 여전히 알려져 있지 않다. 알려진 바는 스페인에서 나온 대부분의 번역이 의학 또는 천문학을 다루었다는 것이다. 예를 들어, 산탈라의 위그는 천문학에 관련된 많은 아랍어 작품을 번역했으며, 자신의 책 서문에 그리스인, 페르시아인, 헬레니즘인, 아랍인들의 업적을 강조하며 천문학적 사상의 역사를 추적하기도 했다.[55]

13세기에는 스페인에서 번역이 쇠퇴했지만, 이탈리아와 시칠리아에서, 그리고 그곳에서 유럽 전역으로 번역이 증가했다.[54] 영국인 바스의 아델라르드는 시칠리아와 아랍 지역을 여행하며 천문학과 수학 작품을 번역했는데, 여기에는 에우클레이데스의 원론의 첫 번째 완전 번역본도 포함되었다.[53][52][56] 강력한 노르만 왕들은 이탈리아와 다른 지역에서 학식 있는 사람들을 궁정으로 불러들여 위신의 상징으로 삼았다.[57] 심지어 비잔틴 제국도 12세기 중반에 아리스토텔레스 부흥을 경험했으며, 이탈리아에서 사람들을 모았다.[누가?][57]

아리스토텔레스의 새로 번역된 견해 중 일부가 인격신, 불멸의 영혼, 창조의 개념을 무시했기 때문에, 로마 가톨릭교회의 여러 지도자들은 파리 대학교에서 1210~1277년 단죄를 통해 수십 년 동안 그러한 견해를 검열하는 경향이 있었다.[1] 한편, 토마스 아퀴나스 (c.1225–1274)는 그 시기 말에 아리스토텔레스주의와 기독교의 관점을 화해시킬 수 있었는데, 주로 그의 저서 신학대전 (1265–1274)에서 이루어졌다.[1] [7][11]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ 가 나 다 라 마 Perry, Marvin; Jacob, Margaret; Jacob, James; Chase, Myrna; Laue, Theodore Von (2008년 10월 29일). 《Western Civilization: Ideas, Politics, and Society, Comprehensive Edition》 (영어). Cengage Learning. ISBN 978-0-547-14701-7.

- ↑ Alexander. A. Vasiliev. History of the Byzantine Empire

- ↑ Lindberg 52

- ↑ Grabmann; note that a number of William's works were redactions rather than original translations, as is commonly supposed

- ↑ 요한 뮐러 레기오몬타누스

- ↑ 가 나 L. Minio-Paluello (ed.). Aristoteles Categoriae et liber de interpretatione recognovit brevique adnotatione critica instruxit. Oxford Classical Texts.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 Marenbon, John (2023), 〈Medieval Philosophy〉, Zalta, Edward N.; Nodelman, Uri, 《The Stanford Encyclopedia of Philosophy》 Spring 2023판, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2023년 11월 15일에 확인함.

- ↑ Pinès, Shlomo (1986). 〈Aristotle's Politics in Arabic Philosophy〉. 《Collected works of Shlomo Pines: Studies in Arabic Versions of Greek texts and in Medieval Science》 2. Jerusalem: The Magnes Press. 147쪽. ISBN 965-223-626-8.

- ↑ Pinès, Shlomo (1986). 〈Aristotle's Politics in Arabic Philosophy〉. 《Collected works of Shlomo Pines: Studies in Arabic Versions of Greek texts and in Medieval Science》 2. Jerusalem: The Magnes Press. 156쪽. ISBN 965-223-626-8.

- ↑ Routledge encyclopedia of philosophy, Edward Craig, 1998, p.396, webpage: BooksG-GhV.

- ↑ 가 나 "Cambridge Histories Online" (Later Medieval Philosophy), John F. Wippel, 1982, Overview, cambridge.org, 2011.

- ↑ Sander Wopke de Boer, The Science of the Soul: The Commentary Tradition on Aristotle's De Anima, C. 1260–1360, Leuven : Leuven University Press, 2013, p. 15.

- ↑ Sander Wopke de Boer, The Science of the Soul: The Commentary Tradition on Aristotle's De Anima, C. 1260–1360, Leuven : Leuven University Press, 2013, p. 16.

- ↑ Sander Wopke de Boer, The Science of the Soul: The Commentary Tradition on Aristotle's De Anima, C. 1260–1360, Leuven : Leuven University Press, 2013, pp. 15–16.

- ↑ Cf. Sander Wopke de Boer, The Science of the Soul: The Commentary Tradition on Aristotle's De Anima, C. 1260–1360, Leuven: Leuven University Press, 2013.

- ↑ 교황 베네딕토 16세의 일반 알현, 보이티우스와 카시오도루스; 2009년 11월 4일 접속.

- ↑ 스탠포드 철학 백과사전, 아니키우스 만리우스 세베리누스 보이티우스. 인터넷. http://plato.stanford.edu/entries/boethius/ 에서 이용 가능; 2009년 11월 7일 접속.

- ↑ 가 나

〈Anicius Manlius Severinus Boethius〉. 《가톨릭 백과사전》. 뉴욕: 로버트 애플턴 사. 1913.

〈Anicius Manlius Severinus Boethius〉. 《가톨릭 백과사전》. 뉴욕: 로버트 애플턴 사. 1913.

- ↑ Schrader, Dorothy V. †´De Arithmetica, Book I, of Boethius.†¡ Mathematics Teacher 61 (1968):615-28.

- ↑ Masi, Michael. †"The Liberal Arts and Gerardus Ruffus†¢ Commentary on the Boethian De Arithmetica". The Sixteenth Century Journal 10 (Summer 1979): 24.

- ↑ Reynolds & Wilson, Scribes and Scholars, (1991) p. 85-86 - But note that recycling of parchment did not necessarily prejudice against the genre, as Tischendorf's discovery of the Codex Sinaiticus shows.

- ↑ 가 나 Laughlin 139

- ↑ Laughlin 140

- ↑ see Grabmann 1946 and the short account by Minio-Paluello 1974

- ↑ 가 나 Fryde

- ↑ Encyclopedia of Philosophy 2001, Macmillan Reference USA

- ↑ Rosenthal 2

- ↑ 가 나 다 라 Rosenthal 3-4

- ↑ Lindberg 55

- ↑ O'Leary 1922, 107쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Brickman 84-85

- ↑ Rosenthal 5

- ↑ O'Leary 1922, 112쪽.

- ↑ Lindberg 56

- ↑ Long 96

- ↑ Grunebaum 277-278

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 Laughlin 114-117

- ↑ 가 나 Laughlin 119

- ↑ Lindberg 57-8

- ↑ Laughlin 120

- ↑ 가 나 Laughlin 121

- ↑ Laughlin 122

- ↑ Laughlin 124

- ↑ Laughlin 104

- ↑ Transmission of the Classics

- ↑ Laughlin 141

- ↑ Laughlin 143-46

- ↑ 가 나 Laughlin 147-48

- ↑ 가 나 다 Watt 59-60

- ↑ 가 나 다 Lindberg 58-59

- ↑ Lindberg 60-61

- ↑ 가 나 다 라 Lindberg 62-65; Palencia 270

- ↑ 가 나 Brickman 86

- ↑ 가 나 Lindberg 67

- ↑ Pingree 227-9.

- ↑ Clagett, 356.

- ↑ 가 나 Lindberg 70-72

참고 문헌

[편집]- Brickman, William W. “The Meeting of East and West in Educational History.” Comparative Education Review. (Oct 1961) 5.2 pgs. 82-89.

- Clagett, Marshall. “William of Moerbeke: Translator of Archimedes.” Proceedings of the American Philosophical Society. (Oct 1982) 126.5 pgs. 356-366.

- Fryde, E., The Early Palaeologan Renaissance, Brill 2000.

- Grant, E. The Foundations of Modern Science in the Middle Ages, Cambridge 1996.

- Grabmann 1946, "Guglielmo di Moerbeke, O.P., il traduttore delle opere di Aristotele", Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XI, fasc. 20, Rome, 1946.

- Grunebaum, Gustave E. von. “Greek Form Elements in the Arabian Nights.” Journal of the American Oriental Society. (Dec 1942) 62.4 pgs. 277-292 .

- Laughlin, Burgess. The Aristotle Adventure: a Guide to the Greek, Arabic, and Latin Scholars Who Transmitted Aristotle's Logic to the Renaissance. Flagstaff Ariz.: Albert Hale Pub., 1995.

- Lindberg, David C. (ed.). Science in the Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 1978.

- Long, Pamela O. Technology and Society in the Medieval Centuries Byzantium, Islam, and the West, 500-1300. Washington DC: American Historical Association, 2003.

- Moller, Violet. The Map of Knowledge: A Thousand-Year History of How Classical Ideas Were Lost and Found. New York: Anchor Books, 2020.

- O'Leary, De Lacy (1922). 《Arabic Thought and its Place in History》.

- Palencia, A. Gonzalez. “Islam and the Occident”, Hispania. (October 1935) 18.3 pgs. 245-276.

- Pingree, David. “Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia.” Dumbarton Oaks Papers. (1989) 43 pgs. 227-239.

- Reynolds, L. D., and N. G. Wilson. Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1991.

- Rosenthal, Franz (Ed. and trans.). The Classical Heritage in Islam. Berkeley: University of California Press, 1975.

- Walbridge, John. “Explaining Away the Greek Gods in Islam.” Journal of the History of Ideas. (Jul 1998) 59.3 pgs. 389-403.

- Watt, W. Montgomery. The Influence of Islam on Medieval Europe. Edinburgh: University Press, 1972.

외부 링크

[편집]- 코르푸스 아리스토텔리쿰의 재발견 (주석 달린 참고 문헌 포함)

| 아리스토텔레스주의 |

|---|

|

|

|