기후전환점

기후전환점 또는 티핑 포인트(tipping point)는 기후학에서 임계점을 넘어설 때 기후계에 크고 가속화되며 종종 돌이킬 수 없는 변화를 초래하는 지점을 말한다.[3] 기후전환점을 넘어서면 인류 사회에 심각한 영향을 미칠 가능성이 높으며 지구 온난화를 가속화할 수 있다.[4][5] 티핑 현상은 빙상, 산악 빙하, 해양 순환의 순환 패턴, 생태계 및 대기 등 기후계 전반에서 발견된다.[5] 기후전환점의 예로는 강력한 온실가스인 메테인을 방출하는 영구동토 해빙이나, 지구의 반사율을 감소시켜 지구를 더 빠르게 가열하는 빙상과 빙하의 해빙이 있다. 영구동토 해빙은 현재 대기 중에 순환하는 탄소량의 약 두 배에 달하는 탄소를 머금고 있어 위협 요소를 더욱 증폭시킨다.[6]

기후전환점은 종종 급격하게 발생하지만, 항상 그런 것은 아니다. 예를 들어, 평균 지구 온난화가 0.8 °C (1.4 °F)에서 3 °C (5.4 °F) 사이일 때 그린란드 빙상은 기후전환점을 넘어 운명을 달리하지만, 그 해빙은 수천 년에 걸쳐 일어날 것이다.[2][7] 기후전환점은 산업 혁명 이전보다 겨우 1 °C (1.8 °F) 이상 온난화된 오늘날에도 가능하며, 지구 온난화가 2 °C (3.6 °F)를 넘으면 발생할 가능성이 매우 높다.[5] 서남극 빙상과 그린란드 빙상, 아마존 우림 및 따뜻한 물 산호초와 같은 일부 기후전환점은 이미 넘어섰거나 곧 넘어설 가능성이 있다. 2022년 사이언스지에 발표된 연구에 따르면, 지구 온난화가 1.5°C를 초과하면 주요 빙상 붕괴, 영구동토의 급격한 해빙, 산호초 고사 등 여러 기후전환점이 촉발될 수 있으며, 이는 시스템에 연쇄적인 영향을 미칠 가능성이 있다.[8] [9]

한 시스템의 기후전환점이 넘어설 경우, 다른 기후전환점들의 연쇄적인 발생을 초래하여 잠재적으로 치명적일 수 있는 심각한 영향을 미칠 위험이 있다.[10] 이러한 영향은 도미노 효과의 예시이다.[11] 기후 시스템의 한 부분에서 임계점을 넘어서면 다른 티핑 요소가 새로운 상태로 전환될 수 있다.[12] 예를 들어, 서남극과 그린란드의 얼음 손실은 해류를 크게 변화시킬 것이다. 이 과정으로 인한 북부 고위도 지역의 지속적인 온난화는 영구동토 파괴 및 북부 숲 고사와 같은 해당 지역의 티핑 요소들을 활성화할 수 있다.[3]

과학자들은 기후 시스템에서 기후전환점을 가질 수 있는 많은 요소들을 식별했다.[13][14] 2022년 9월 현재, 9개의 전 지구적 핵심 티핑 요소와 7개의 지역적 영향 티핑 요소가 알려져 있다.[2] 이들 중 1개의 지역 요소와 3개의 전 지구적 기후 요소는 전 지구 온난화가 1.5 °C (2.7 °F)에 도달하면 기후전환점을 넘어설 가능성이 높다. 이들은 그린란드 빙상 붕괴, 서남극 빙상 붕괴, 열대 산호초 고사, 그리고 북부 영구동토의 급격한 해빙이다.

기후전환점은 빙권, 해류, 육상 시스템 등 다양한 시스템에 존재한다. 빙권의 기후전환점에는 그린란드 빙상 붕괴, 서남극 빙상 붕괴, 동남극 빙상 붕괴, 북극 해빙 감소, 산악 빙하 후퇴, 영구동토 해빙이 포함된다. 해류 변화의 기후전환점에는 대서양 자오선 역전 순환 (AMOC), 북반구 아한대 환류 및 남극해 역전순환이 포함된다. 마지막으로, 육상 시스템의 기후전환점에는 아마존 우림 고사, 북부 산림 생물군계 변화, 사헬 녹화, 그리고 취약한 열대 이탄 탄소 저장고가 포함된다.

정의

[편집]

IPCC 제6차 평가 보고서는 기후전환점을 "시스템이 종종 갑작스럽게 그리고/또는 되돌릴 수 없게 재편성되는 임계점"으로 정의한다.[15] 이는 작은 교란이 시스템에 불균형적으로 큰 변화를 일으킬 수 있다. 또한 이는 자가 강화 피드백과 관련될 수 있으며, 이는 인간의 시간 척도에서는 되돌릴 수 없는 기후 시스템의 변화를 초래할 수 있다.[14] 특정 기후 구성 요소의 경우, 한 상태에서 새로운 안정 상태로의 전환은 수십 년 또는 수세기 동안 걸릴 수 있다.[14]

2019년 IPCC 변화하는 기후의 해양 및 빙권에 관한 특별 보고서는 기후전환점을 "시스템 특성 변화의 수준으로, 이 수준을 넘어서면 시스템이 종종 비선형적으로 재편성되고 변화의 원인이 완화되더라도 초기 상태로 돌아가지 않는다. 기후 시스템의 경우, 이 용어는 전 지구적 또는 지역적 기후가 한 안정 상태에서 다른 안정 상태로 변화하는 임계점을 의미한다."라고 정의한다.[16]

생태계와 사회 시스템에서 기후전환점은 주요 시스템 재편성인 체제 변화를 새로운 안정 상태로 촉발할 수 있다.[17] 이러한 체제 변화가 반드시 해로운 것은 아니다. 기후 위기 맥락에서 기후전환점 은유는 때때로 긍정적인 의미로 사용되기도 하는데, 이는 기후 변화 완화 조치를 지지하는 여론의 변화나 작은 정책 변화가 녹색 경제로의 전환을 급격히 가속화할 가능성을 의미한다.[18][19][20]

기후전환점 비교

[편집]과학자들은 기후 시스템에서 기후전환점을 가질 수 있는 많은 요소들을 식별했다.[13][14] 2000년대 초반 IPCC는 원래 대규모 불연속성으로 불리던 기후전환점의 가능성을 고려하기 시작했다. 당시 IPCC는 산업화 이전보다 4 °C (7.2 °F) 이상 온난화될 경우에만 가능성이 높다고 결론 내렸고, 다른 초기 평가에서는 대부분의 기후전환점 임계치를 1980~1999년 평균 온난화보다 3–5 °C (5.4–9.0 °F) 이상으로 설정했다.[21] 그 이후 전 지구 온난화 임계치 추정치는 일반적으로 낮아져 2016년까지 파리 협정 범위(1.5–2 °C (2.7–3.6 °F))에서 일부가 가능하다고 여겨졌다.[22] 2021년 현재, 기후전환점은 오늘날의 온난화 수준인 1 °C (1.8 °F)를 조금 넘는 수준에서도 상당한 확률로 발생할 수 있으며, 전 지구 온난화가 2 °C (3.6 °F)를 넘으면 발생할 확률이 높다고 간주된다.[5] 서남극과 그린란드의 빙상, 따뜻한 물 산호초, 그리고 아마존 우림과 같은 일부 기후전환점은 이미 넘어섰거나 곧 넘어설 가능성이 있다.[23][24]

2022년 9월 현재, 9개의 전 지구적 핵심 기후전환점 요소와 7개의 지역적 영향 기후전환점 요소가 식별되었다.[2] 이들 중 1개의 지역 요소와 3개의 전 지구적 기후 요소는 지구 온난화가 1.5 °C (2.7 °F)에 도달하면 기후전환점을 넘어설 가능성이 높다고 추정되며, 이는 그린란드 빙상 붕괴, 서남극 빙상 붕괴, 열대 산호초 고사, 그리고 북부 영구동토의 급격한 해빙이다. 온난화가 2 °C (3.6 °F)에 더 가까워지면 바렌츠해 해빙의 급격한 손실과 래브라도해 아한대 환류 붕괴 등 두 가지 추가적인 기후전환점이 발생할 것으로 예상된다.[2][25][7]

| 제안된 기후전환점 요소 (및 기후전환점) | 임계값 ( °C) | 시간 척도 (년) | 최대 영향 ( °C) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 추정치 | 최소 | 최대 | 추정치 | 최소 | 최대 | 전 지구적 | 지역적 | ||

| 그린란드 빙상 (붕괴) | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 10,000 | 1,000 | 15,000 | 0.13 | 0.5에서 3.0 | |

| 서남극 빙상 (붕괴) | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2,000 | 500 | 13,000 | 0.05 | 1.0 | |

| 래브라도해-이르밍거해/SPG 대류 (붕괴) | 1.8 | 1.1 | 3.8 | 10 | 5 | 50 | -0.5 | -3.0 | |

| 동남극 빙하하 분지 (붕괴) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2,000 | 500 | 10,000 | 0.05 | ? | |

| 북극 겨울 해빙 (붕괴) | 6.3 | 4.5 | 8.7 | 20 | 10 | 100 | 0.6 | 0.6에서 1.2 | |

| 동남극 빙상 (붕괴) | 7.5 | 5.0 | 10.0 | ? | 10,000 | ? | 0.6 | 2.0 | |

| 아마존 우림 (고사) | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 100 | 50 | 200 | 0.1 (부분) 0.2 (전체)[T1 1] | 0.4에서 2.0 | |

| 북부 영구동토 (붕괴) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 50 | 10 | 300 | 0.2 - 0.4[T1 2] | ~ | |

| 대서양 자오선 역전 순환 (붕괴) | 4.0 | 1.4 | 8.0 | 50 | 15 | 300 | -0.5 | -4에서 -10 | |

| 제안된 기후전환점 요소 (및 기후전환점) | 임계값 ( °C) | 시간 척도 (년) | 최대 영향 ( °C) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 추정치 | 최소 | 최대 | 추정치 | 최소 | 최대 | 전 지구적 | 지역적 | ||

| 저위도 산호초 (고사) | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | |

| 북부 영구동토 (급격한 해빙) | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 200 | 100 | 300 | 2100년까지 도당 0.04°C; 2300년까지 도당 0.11°C[T2 1] | ~ | |

| 바렌츠해 해빙 (급격한 손실) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 25 | ? | ? | ~ | + | |

| 산악 빙하 (손실) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 200 | 50 | 1,000 | 0.08 | + | |

| 사헬 및 서아프리카 계절풍 (녹화) | 2.8 | 2.0 | 3.5 | 50 | 10 | 500 | ~ | + | |

| 북부 산림 (남부 고사) | 4.0 | 1.4 | 5.0 | 100 | 50 | ? | 순 -0.18[T2 2] | -0.5에서 -2 | |

| 북부 산림 (북부 확장) | 4.0 | 1.5 | 7.2 | 100 | 40 | ? | 순 +0.14[T2 3] | 0.5-1.0 | |

- ↑ 이 논문은 이것이 점진적인 영구동토 해빙의 50% 증가를 나타낸다고 명확히 밝히고 있다: 또한 2100년까지 도당 100억 톤의 탄소와 140억 톤의 탄소 등가물, 2300년까지 250억 톤/350억 톤의 탄소/탄소 등가물에 대한 동일한 추정치를 제공한다.

- ↑ 이 숲의 손실은 520억 톤의 탄소 배출량과 같지만, 이는 해당 지역의 반사율 효과 증가와 더 많은 햇빛 반사에 의해 상쇄될 것이다.

- ↑ 이 지역의 추가 산림 성장은 약 60억 톤의 탄소를 흡수하겠지만, 이 지역은 햇빛을 많이 받기 때문에 눈 덮인 땅으로 이동하는 식물이 더 많은 열을 흡수하므로 반사율 감소에 비해 매우 미미하다.

빙권의 기후전환점

[편집]그린란드 빙상 붕괴

[편집]

그린란드 빙상은 세계에서 두 번째로 큰 빙상이며, 완전히 녹으면 전 세계 해수면을 7.2m (24피트) 상승시킬 것이다.[26][27] 지구 온난화로 인해 빙상은 현재 가속화되는 속도로 녹고 있으며, 매년 전 지구 해수면에 거의 1mm를 추가하고 있다.[28] 얼음 손실의 약 절반은 표면 해빙을 통해 발생하고, 나머지는 빙상이 바다에 닿는 기저부에서 분리 (빙산이 떨어져 나감)를 통해 발생한다.[29]

그린란드 빙상은 해빙-고도 피드백 때문에 기후전환점을 가지고 있다. 표면 해빙은 빙상의 높이를 낮추고, 낮은 고도의 공기는 더 따뜻하다. 그러면 빙상은 더 따뜻한 온도에 노출되어 해빙을 가속화한다.[30] 1.4 킬로미터 (0.87 mi) 그린란드 빙하 코어 바닥에 있는 빙하 아래 퇴적물에 대한 2021년 분석에 따르면 그린란드 빙상은 지난 백만 년 동안 적어도 한 번 완전히 녹아내렸으며, 따라서 그 기후전환점은 해당 기간 동안 관찰된 산업화 이전 상태보다 최대 온도 상승인 2.5 °C (4.5 °F) 미만이라는 점을 강력히 시사한다.[31][32] 그린란드 빙상이 안정성을 잃고 기후전환점에 가까워지고 있다는 일부 증거가 있다.[30]

서남극 빙상 붕괴

[편집]

서남극 빙상 (WAIS)은 남극에 있는 거대한 빙상으로, 일부 지역에서는 두께가 4 킬로미터 (2.5 mi) 이상에 달한다. 이 빙상은 대부분 해수면 아래의 기반암 위에 놓여 있으며, 수백만 년 동안 빙상의 무게로 인해 깊은 빙하 아래 분지를 형성했다.[33] 따라서 빙상은 해양의 열과 접촉하고 있어 빠르고 되돌릴 수 없는 얼음 손실에 취약하다. WAIS의 접지선 (얼음이 더 이상 바위 위에 놓이지 않고 떠다니는 빙붕이 되는 지점)이 빙하하 분지의 가장자리 뒤로 물러나면 기후전환점에 도달할 수 있으며, 이는 더 깊은 분지로 자가 유지 퇴각을 초래하는 해양 빙상 불안정성 (MISI)이라는 과정으로 알려져 있다.[34][35] WAIS의 빙붕이 얇아지고 붕괴되는 것은 접지선 후퇴를 가속화하는 데 도움이 된다. 완전히 녹으면 WAIS는 수천 년에 걸쳐 약 3.3 미터 (11 ft)의 해수면 상승을 기여할 것이다.[14]

WAIS의 얼음 손실이 가속화되고 있으며, 일부 배출 빙하는 자가 유지 퇴각 지점에 가깝거나 이미 넘어섰을 가능성이 있다고 추정된다.[36][37][38] 고대 기록에 따르면 지난 수십만 년 동안 WAIS는 비슷한 수준의 온난화와 향후 수세기 동안 예상되는 CO2 배출 시나리오에 반응하여 대부분 사라졌다.[39]

다른 빙상들과 마찬가지로, 온난화가 심해지면 물의 순환에 대한 기후변화의 영향도 심해져 겨울 동안 눈의 형태로 빙상에 대한 강수가 증가하고, 이는 표면에 얼어붙어 표면 질량 균형 (SMB)의 증가가 얼음 손실의 일부를 상쇄하는 역효과를 낳는다는 반작용적 음의 피드백이 존재한다. IPCC 제5차 평가 보고서에서는 이러한 효과가 더 높은 수준의 온난화 하에서 얼음 손실 증가를 잠재적으로 압도하여 작은 순 얼음 증가를 초래할 수 있다고 제안되었지만, IPCC 제6차 평가 보고서 시점에서는 개선된 모델링을 통해 빙하 붕괴가 일관되게 더 빠른 속도로 가속화될 것이라는 것이 입증되었다.[40][41]

동남극 빙상 붕괴

[편집]동남극 빙상은 지구상에서 가장 크고 두꺼운 빙상으로, 최대 두께가 4,800 미터 (3.0 mi)에 달한다. 완전히 붕괴되면 전 지구 해수면을 53.3 미터 (175 ft) 상승시킬 것이지만, 이는 지구 온난화가 10 °C (18 °F)에 도달할 때까지는 일어나지 않을 수 있으며, 그 부피의 3분의 2를 잃으려면 최소 6 °C (11 °F)의 온난화가 필요할 수 있다.[42] 또한 그 해빙은 지구상의 다른 어떤 얼음 손실보다도 긴 시간 척도에 걸쳐 발생하여, 완료하는 데 최소 10,000년이 걸릴 것이다. 그러나 동남극 빙상의 빙하 아래 분지 부분은 더 낮은 수준의 온난화에서 티핑에 취약할 수 있다.[7] 윌크스 분지는 특히 우려되는 지역으로, 약 3–4 미터 (10–13 ft)의 해수면 상승을 유발할 수 있는 충분한 얼음을 보유하고 있다.[3]

북극 해빙 감소

[편집]북극 해빙은 한때 잠재적인 기후전환점 요소로 식별되었다. 여름 동안 햇빛을 반사하는 해빙이 사라지면 (어두운) 바다가 노출되어 가열될 것이다. 북극 해빙은 비교적 낮은 수준의 온난화에서도 완전히 녹을 가능성이 높으며, 이는 궁극적으로 지구 온난화가 역전되더라도 해빙 회복을 막을 만큼 충분한 열을 해양에 전달할 수 있다는 가설이 제기되었다. 현재 모델링은 북극 여름 동안의 이러한 열 전달이 북극 겨울 동안의 냉각 및 새로운 얼음 형성을 극복하지 못한다는 것을 보여준다. 따라서 여름 동안의 북극 얼음 손실은 북극 겨울이 새로운 북극 해빙 형성을 가능하게 할 만큼 충분히 시원한 한 기후전환점이 아니다.[43][44] 그러나 더 높은 수준의 온난화가 겨울에도 새로운 북극 얼음 형성을 막는다면, 이 변화는 되돌릴 수 없게 될 수 있다. 결과적으로, 2022년 평가에서는 북극 겨울 해빙이 잠재적인 기후전환점으로 포함된다.[7]

또한 같은 평가에서는 북극해의 나머지 얼음은 여름 동안 완전히 사라져도 겨울 동안 회복될 수 있지만, 바렌츠해의 얼음 덮개는 2 °C (3.6 °F) 미만의 온난화에서도 겨울 동안 다시 형성되지 않을 수 있다고 주장했다.[7] 이는 바렌츠해가 이미 북극에서 가장 빠르게 따뜻해지는 부분이기 때문이다. 2021-2022년에는 북극권 내의 온난화가 1979년 이후 전 지구 평균보다 거의 네 배 빠르게 진행되었지만,[45][46] 바렌츠해는 전 지구 평균보다 최대 7배 빠르게 따뜻해졌다.[47][48] 이 기후전환점은 바렌츠해-카라해 해빙 상태와 유라시아 다른 지역의 날씨 패턴 간의 연관성에 대한 수십 년간의 연구 역사 때문에 중요하다.[49][50][51][52][53]

산악 빙하 후퇴

[편집]

산악 빙하는 그린란드와 남극 빙상 다음으로 육지에 묶인 얼음의 가장 큰 저장고이며, 기후 변화의 결과로 녹고 있다. 빙하 기후전환점은 빙하가 기후와 불균형 상태에 진입하여 온도가 내려가지 않는 한 녹아내리는 때이다.[55][56] 예를 들어, 북부 캐스케이드산맥의 빙하는 2005년에도 관찰된 빙하의 67%가 불균형 상태였으며 현재 기후가 지속되면 살아남지 못할 것이다.[57] 또는 프랑스 알프스산맥에서는 현재 기후 추세가 지속되면 21세기 말까지 아르장티에르 빙하와 메르 드 글라스 빙하가 완전히 사라질 것으로 예상된다.[58] 총체적으로, 2023년 추정치에 따르면 지구 온난화가 1.5 °C (2.7 °F)일 때 전 세계 빙하의 49%가 2100년까지 사라질 것이고, 4 °C (7.2 °F)일 때는 83%의 빙하가 사라질 것이다. 이는 산악 빙하 '질량' 손실의 각각 4분의 1과 거의 절반에 해당하는데, 이는 가장 크고 탄력 있는 빙하만이 세기를 견뎌낼 것이기 때문이다. 이러한 얼음 손실은 또한 해수면 상승에 각각 약 9 cm (3 1⁄2 in)와 약 15 cm (6 in)를 기여할 것이며, 현재의 가능성이 있는 2.7 °C (4.9 °F)의 궤적은 2100년까지 약 11 cm (4 1⁄2 in)의 해수면 상승 기여를 초래할 것이다.[54]

가장 많은 빙하 얼음은 힌두쿠시산맥 히말라야 지역에 위치하며, 그 결과 속칭 지구의 제3의 극으로 불린다. 온난화가 1.5 °C (2.7 °F)로 제한되더라도 2100년까지 이 얼음의 3분의 1이 손실될 것으로 예상되며, 중간 및 심각한 기후변화 시나리오(대표 농도 경로(RCP) 4.5 및 8.5)는 같은 기간 동안 이 지역 빙하의 50% 및 >67% 손실로 이어질 가능성이 높다. 빙하 해빙은 2060년경까지 지역 강물 유량을 가속화한 후 돌이킬 수 없는 감소세로 접어들 것으로 예상된다. 빙하 해빙 기여가 감소하더라도 지역 강수량은 계속 증가할 것이기 때문에, 계절풍의 기여가 적은 서부 유역에서만 연간 강물 유량이 감소할 것으로 예상된다. 그러나 관개 및 수력 발전은 여전히 이 지역의 모든 강에서 더 큰 연간 변동성과 더 낮은 계절풍 전 유량에 적응해야 할 것이다.[59][60][61]

영구동토 해빙

[편집]

영구적으로 얼어붙은 땅, 즉 영구동토는 주로 시베리아, 알래스카주, 캐나다 북부, 티베트고원 등 육지의 넓은 부분을 덮고 있으며 두께는 1km에 달할 수 있다.[62][14] 최대 100미터 두께의 해저 영구동토도 북극해 일부 해저에 존재한다.[63] 이 얼어붙은 땅은 수천 년 동안 죽어 분해된 식물과 동물로부터 엄청난 양의 탄소를 품고 있다. 과학자들은 영구동토에 지구 대기에 존재하는 탄소량의 거의 두 배에 달하는 탄소가 있다고 믿고 있다.[63]

기후가 따뜻해지고 영구동토가 녹기 시작하면 이산화 탄소와 메테인이 대기 중으로 방출된다. 온도가 높아지면 미생물이 활성화되어 영구동토 내의 생물학적 물질을 분해하며, 이 중 일부는 되돌릴 수 없게 손실된다.[64] 대부분의 해빙은 점진적으로 수세기에 걸쳐 진행되지만, 일부 지역에서는 영구동토에 얼음 덩어리가 풍부하여 녹으면 지반이 무너지거나 수년에서 수십 년에 걸쳐 '열카르스트' 호수가 형성되는 급격한 해빙이 발생할 수 있다.[65][66] 이러한 과정은 자가 지속되어 국지적인 티핑 동학을 초래하고 온실가스 배출량을 약 40% 증가시킬 수 있다.[67] CO2와 메테인은 모두 온실가스이므로 영구동토 해빙에 대한 자가 강화 피드백으로 작용하지만, 전 지구적 기후전환점이나 폭주 온난화 과정으로 이어질 가능성은 낮다.[68][69][70]

해류 붕괴와 관련된 기후전환점

[편집]대서양 자오선 역전 순환 (AMOC)

[편집]

대서양 자오선 역전 순환 (AMOC)은 걸프 해류 시스템으로도 알려져 있으며, 거대한 해류 시스템이다.[71][72] 이는 물의 밀도 차이에 의해 구동되며, 차갑고 짠 물이 따뜻하고 민물보다 무겁다.[72] AMOC는 컨베이어 벨트 역할을 하여 열대 지방의 따뜻한 표층수를 북쪽으로 보내고 차가운 민물을 남쪽으로 다시 운반한다.[71] 따뜻한 물이 북쪽으로 흐르면서 일부는 증발하여 염분을 증가시킨다. 또한 더 차가운 공기에 노출되면 냉각된다. 차갑고 짠 물은 밀도가 더 높고 서서히 가라앉기 시작한다. 수면 아래 수 킬로미터 지점에서 차갑고 밀도가 높은 물이 남쪽으로 이동하기 시작한다.[72] 지구 온난화로 인한 강수량 증가와 얼음 해빙은 짠 표층수를 희석시키고, 온난화는 밀도를 더욱 감소시킨다. 가벼워진 물은 가라앉기 어려워 순환을 늦춘다.[14]

이론, 단순화된 모델, 과거의 급격한 변화 재구성은 AMOC에 기후전환점이 있음을 시사한다. 녹는 빙하로부터의 담수 유입이 특정 임계값에 도달하면, 유량이 감소된 상태로 붕괴될 수 있다. 해빙이 멈춘 후에도 AMOC는 현재 상태로 돌아오지 않을 수 있다. AMOC는 21세기에는 티핑될 가능성이 낮지만,[73] 온실가스 배출량이 매우 높으면 2300년 이전에 그렇게 될 수도 있다. 온실가스 배출량에 따라 티핑 행동 없이도 24%에서 39%의 약화가 예상된다.[74] AMOC가 붕괴되면 수천 년 동안 지속될 수 있는 새로운 안정 상태가 나타나 다른 기후전환점을 촉발할 수 있다.[14]

2021년, 원시 유한 차분 해양 모델을 사용한 연구에 따르면, AMOC 붕괴는 해빙 증가 속도가 충분히 빠르다면 느린 변화에서 얻은 일반적인 티핑 임계값에 도달하지 않더라도 유발될 수 있다고 추정되었다. 따라서 이는 AMOC 붕괴가 복잡하고 대규모 기후 모델에서 일반적으로 추정되는 것보다 더 가능성이 높다는 것을 의미한다.[75] 또 다른 2021년 연구에서는 AMOC 지수 세트에서 조기 경고 신호를 발견하여 AMOC가 티핑에 가까울 수 있음을 시사했다.[76] 그러나 이듬해 같은 저널에 발표된 다른 연구에 따르면 AMOC는 지금까지 자체적인 자연 변동성 외에는 기후 변화의 영향을 받지 않는 대체로 안정적인 상태인 것으로 나타났다.[77] 2022년에 발표된 두 가지 추가 연구에서도 AMOC를 평가하는 데 일반적으로 사용되는 모델링 접근 방식이 붕괴 위험을 과대평가하는 것으로 나타났다.[78][79] 2024년 10월, 44명의 기후 과학자들은 공개 서한을 발표하여 지난 몇 년간의 과학 연구에 따르면 AMOC 붕괴 위험이 크게 과소평가되었으며, 특히 북유럽 국가들에게 파괴적인 영향을 미 미치며 향후 수십 년 이내에 발생할 수 있다고 주장했다.[80] 2025년 8월 연구에 따르면 AMOC의 붕괴는 빠르면 2060년대에 시작될 수 있다고 결론지었다.[81]

북반구 아한대 환류

[편집]남극해 역전 순환

[편집]

육상 시스템의 기후전환점

[편집]

아마존 우림 고사

[편집]아마존 우림은 세계에서 가장 큰 열대 우림이다. 인도보다 두 배나 크고 남아메리카의 9개국에 걸쳐 있다. 이 숲은 공기가 숲을 가로질러 이동할 때 증발과 증산을 통해 수분을 재활용하여 자체 강수량의 약 절반을 생성한다.[14] 이 수분 재활용은 우림이 유지될 수 있는 충분한 강수량이 있는 지역을 확장하며, 이것이 없으면 현재 숲 면적의 약 40%가 우림을 유지하기에는 너무 건조할 것이라고 한 모델은 지적한다.[84] 그러나 기후 변화 (가뭄과 산불) 또는 탈산림화로 인해 숲이 손실되면 바람이 부는 지역에는 비가 적게 내려 나무 스트레스와 고사율이 증가한다. 결국, 충분한 숲이 손실되면 남은 우림의 상당 부분이 고사하고 더 건조하고 황폐한 숲 또는 사바나 경관으로 변모할 수 있는 임계점에 도달할 수 있으며, 특히 더 건조한 남부와 동부 지역에서 그러하다.[85][86] 2022년 연구에 따르면 아마존 우림은 2000년대 초반부터 탄력성을 잃어가고 있다고 보고되었다.[87] 탄력성은 단기 교란으로부터의 회복 시간으로 측정되며, 우림의 균형으로의 지연된 복귀는 임계 감속이라고 불린다. 관찰된 탄력성 손실은 우림이 임계 전환에 접근하고 있다는 이론을 강화하지만, 기후전환점이 언제 또는 실제로 도달할지 정확히 판단할 수는 없다.[88][89]

북부 산림 생물군계 변화

[편집]20세기 마지막 4분의 1 동안, 타이가가 차지하는 위도대는 지구상에서 가장 큰 온도 증가를 경험했다. 겨울 온도는 여름 온도보다 더 많이 증가했다. 여름에는 일일 최저 온도가 일일 최고 온도보다 더 많이 증가했다.[90] 북부 환경은 장기적으로 안정적인 몇 가지 상태만을 가지고 있다는 가설이 제기되었다. 즉, 나무 없는 툰드라/스텝, 75% 이상의 나무 덮개를 가진 숲, 그리고 약 20% 및 약 45%의 나무 덮개를 가진 개방형 소림이다. 따라서 지속적인 기후 변화는 현재 존재하는 타이가 숲의 적어도 일부를 두 가지 소림 상태 중 하나로 또는 심지어 나무 없는 스텝으로 강제할 수 있지만, 온난화되고 나무 성장에 더 적합해짐에 따라 툰드라 지역을 소림 또는 숲 상태로 전환시킬 수도 있다.[91]

이러한 추세는 2010년대 초 캐나다 북부 산림에서 처음 감지되었으며,[92][93][94][95] 여름 온난화는 또한 알래스카 중부와 극동 러시아 일부 지역의 건조한 남부 북부 산림에서 물 스트레스를 증가시키고 나무 성장을 감소시키는 것으로 나타났다.[96] 시베리아에서는 타이가가 온난화되는 기후에 반응하여 주로 바늘을 떨어뜨리는 잎갈나무속에서 상록 침엽수로 전환되고 있다.

캐나다의 후속 연구에 따르면 생체량 추세가 변하지 않은 숲에서도 지난 65년간 가뭄 내성이 높은 낙엽 활엽수로 상당한 변화가 있었다.[97] 100,000개의 교란되지 않은 지역을 대상으로 한 랜드샛 분석에 따르면 나무 덮개가 낮은 지역은 온난화에 반응하여 더 푸르게 변했지만, 기존 나무 덮개의 비율이 증가함에 따라 나무 고사(갈변)가 지배적인 반응이 되었다.[98] 동캐나다 산림에서 우세한 7종의 나무 종에 대한 2018년 연구에 따르면, 2 °C (3.6 °F) 온난화만으로도 평균적으로 성장이 약 13% 증가하지만, 물 가용성이 온도보다 훨씬 더 중요하다는 것을 발견했다. 또한, 4 °C (7.2 °F)까지의 추가 온난화는 강수량 증가가 동반되지 않으면 상당한 감소를 초래할 것이다.[99]

2021년 논문은 북부 산림이 캐나다의 다른 산림 유형보다 기후 변화에 훨씬 더 강하게 영향을 받는다는 것을 확인했으며, 인위적인 배출량의 잠재적 증가가 가장 큰 RCP 8.5 시나리오 하에서 동캐나다 북부 산림의 대부분이 2080년경 기후전환점에 도달할 것으로 예상했다.[100] 또 다른 2021년 연구는 온건한 SSP2-4.5 시나리오 하에서 북부 산림이 세기 말까지 전 세계적으로 생체량의 15% 증가를 경험할 것이지만, 이는 열대 지역의 41% 생체량 감소에 의해 상쇄될 것이라고 예상했다.[101] 2022년, 북아메리카에서 5년간 진행된 온난화 실험 결과에 따르면, 현재 북부 산림 남부 경계를 지배하는 나무 종의 어린 나무들이 1.5 °C (2.7 °F) 또는 3.1 °C (5.6 °F)의 온난화와 그에 따른 강수량 감소에 가장 큰 피해를 입는 것으로 나타났다. 이러한 조건에서 이점을 얻을 온대 종들도 남부 북부 산림에 존재하지만, 이들은 드물고 성장 속도도 느리다.[102]

사헬 녹화

[편집]

지구 온난화 1.5°C 특별 보고서와 IPCC 제5차 평가 보고서는 지구 온난화가 동아프리카 대부분 지역, 중앙아프리카 일부 지역, 그리고 서아프리카의 주요 우기 동안 강수량 증가를 초래할 가능성이 높다고 지적한다.[103]:16–17 그러나 이러한 예측, 특히 서아프리카에 대한 예측에는 상당한 불확실성이 존재한다.[103]:16–17현재 사헬 지역은 녹화되고 있지만 강수량은 20세기 중반에 도달했던 수준으로 완전히 회복되지 않았다.[104]:267

2022년 연구는 다음과 같이 결론지었다: "분명히 WAM (서아프리카 몬순)과 사헬에 대한 미래 기후전환점 임계치의 존재와 그 징후는 불확실하지만, 과거의 여러 급격한 변화, 현재 모델의 알려진 약점, 그리고 막대한 지역 영향에도 불구하고 미미한 전 지구 기후 피드백을 감안할 때 우리는 사헬/WAM을 잠재적인 지역 영향 기후전환점 요소로 유지한다 (낮은 신뢰도)."[2]

지구 온난화와 이산화 탄소 농도 증가에 대한 일부 시뮬레이션은 사헬/사하라 지역의 강수량 상당한 증가를 보여주었다.[105]:4 이것과 이산화 탄소에 의해 직접 유도된 식물 성장 증가는 현재 사막 지역으로 식생이 확장되는 결과를 초래할 수 있지만, 이는 사막의 북쪽 이동, 즉 아프리카 최북단의 건조화를 동반할 수 있다.[104]:267

열대 이탄 탄소의 취약한 저장고: 쿠베트 센트랄 이탄지

[편집]기타 기후전환점

[편집]산호초 고사

[편집]

전 세계적으로 약 5억 명의 사람들이 식량, 수입, 관광 및 해안 보호를 위해 산호초에 의존하고 있다.[106] 1980년대 이후, 해수면 온도 상승으로 인해 산호 백화 현상이 대규모로 발생하고 있으며, 특히 아열대 지역에서 심각하다.[107] 평균보다 1 °C (1.8 °F) 높은 해수면 온도 상승이 지속되면 백화 현상을 일으키기에 충분하다.[108] 열 스트레스를 받으면 산호는 조직에 사는 작고 화려한 조류를 배출하는데, 이는 산호가 하얗게 변하게 한다. 스와힐리어로 동물성 플랑크톤으로 알려진 조류는 산호와 공생 관계를 맺고 있어 조류 없이는 산호가 천천히 죽는다.[109] 이러한 동물성 플랑크톤이 사라진 후, 산호는 해초가 지배하는 생태계로 전환될 위험이 있으며, 이는 산호가 지배하는 생태계로 되돌리기 매우 어렵게 만든다.[110] IPCC는 온도가 산업화 이전보다 1.5 °C (2.7 °F) 상승할 때쯤에는 "산호초는 추가로 70~90% 감소할 것으로 예상된다"고 추정하며, 세계가 2 °C (3.6 °F) 온난화되면 매우 희귀해질 것이라고 말한다.[111]

적도 층적운 붕괴

[편집]연쇄적 기후전환점

[편집]

기후 시스템의 한 부분에서 임계점을 넘어서면 다른 기후전환점 요소가 새로운 상태로 전환될 수 있다. 이러한 임계점의 연속을 연쇄적 기후전환점이라고 부르며, 이는 도미노 효과의 한 예이다.[12] 서남극과 그린란드의 얼음 손실은 해류를 크게 변화시킬 것이다. 이 과정으로 인한 북부 고위도 지역의 지속적인 온난화는 영구동토 파괴 및 북부 숲 고사와 같은 해당 지역의 기후전환점 요소들을 활성화할 수 있다.[3] 영구동토 해빙은 현재 대기 중에 순환하는 탄소량의 약 두 배에 달하는 탄소를 머금고 있어 위협 요소를 더욱 증폭시킨다.[6] 그린란드의 얼음 손실은 해수면 상승을 통해 서남극 빙하를 불안정하게 만들 가능성이 높으며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 특히 그린란드가 먼저 녹는다면 서남극은 따뜻한 바닷물과의 접촉에 특히 취약하기 때문이다.[11]

기후 모델의 300만 컴퓨터 시뮬레이션을 사용한 2021년 연구에 따르면, 그 시뮬레이션의 거의 3분의 1에서 온도 증가가 파리 협정이 2015년에 설정한 상한선인 2 °C (3.6 °F)로 제한되었을 때에도 도미노 효과가 발생했다고 밝혔다.[11][112] 이 연구의 저자들은 기후전환점 과학이 너무 복잡하여 어떻게 전개될지에 대한 불확실성이 크다고 말했지만, 그럼에도 불구하고 연쇄적 기후전환점의 가능성이 "문명에 대한 실존적 위협"을 나타낸다고 주장했다.[113] 네트워크 모델 분석에 따르면, 종종 예측되는 바와 같이 파리 협정 목표를 일시적으로 초과하는 기후 변화 (전 지구 온도를 일시적으로 증가시키는 것)는 기후 기후전환점 연쇄의 위험을 "비초과 시나리오에 비해 최대 72%까지" 크게 증가시킬 수 있다고 제안했다.[114][115]

과거에 고려되었던 기후전환점 요소

[편집]

엘니뇨 남방진동 (ENSO)이 기후전환점 요소일 수 있다는 가능성은 과거에 주목을 받았다.[11] 일반적으로 강한 바람은 남아메리카에서 오스트레일리아로 남태평양을 가로질러 서쪽으로 분다. 2년에서 7년마다 압력 변화로 인해 바람이 약해지고 태평양 중앙의 공기와 물이 따뜻해져 전 세계의 바람 이동 패턴에 변화를 일으킨다. 이를 엘니뇨라고 하며 일반적으로 인도, 인도네시아, 브라질에서 가뭄을, 페루에서 홍수를 증가시킨다. 2015/2016년에는 이로 인해 6천만 명 이상의 사람들에게 식량 부족이 발생했다.[116] 엘니뇨로 인한 가뭄은 아마존의 산불 가능성을 높일 수 있다.[117] 2016년에는 티핑 임계값이 지구 온난화의 3.5 °C (6.3 °F)에서 7 °C (13 °F) 사이로 추정되었다.[22] 티핑 후, 시스템은 서로 다른 상태 사이를 오가는 것이 아니라 더 영구적인 엘니뇨 상태가 될 것이다. 이는 지구의 과거 플라이오세에 일어났지만, 해양의 배치는 지금과는 상당히 달랐다.[11] 현재까지 ENSO 행동 변화를 나타내는 명확한 증거는 없으며,[117] IPCC 제6차 평가 보고서는 "ENSO가 더 따뜻한 세상에서도 연간 변동성의 지배적인 모드로 남아 있을 것이 거의 확실하다"고 결론지었다.[118] 결과적으로 2022년 평가에서는 이를 더 이상 잠재적인 기후전환점 요소 목록에 포함하지 않는다.[7]

인도 여름 계절풍은 이전 연구에서 돌이킬 수 없는 붕괴에 취약하다고 여겨졌던 기후 시스템의 또 다른 부분이다.[119] 그러나 최근 연구에 따르면 온난화는 인도 계절풍을 강화하는 경향이 있으며,[120] 미래에도 강화될 것으로 예상된다.[121]

북극의 메테인 하이드레이트 퇴적물은 한때 급격한 해리로 인해 전 지구 온도에 큰 영향을 미 미칠 수 있는 클라스레이트 총 가설로 알려진 극적인 시나리오에 취약하다고 여겨졌다. 이후 연구에서는 메테인 하이드레이트가 온난화에 반응하는 데 수천 년이 걸린다는 사실이 밝혀졌고,[122] 해저에서 배출되는 메테인이 수층에서 대기 중으로 이동하는 경우는 거의 없다.[123][124][125] IPCC 제6차 평가 보고서는 "더 깊은 육상 영구동토와 해저 클라스레이트에 있는 가스 클라스레이트 (대부분 메테인)가 이번 세기 동안 배출 경로에서 감지할 수 있는 이탈로 이어질 가능성은 매우 낮다"고 명시한다.[126]

수학적 이론

[편집]

기후의 기후전환점 행동은 수학적 용어로 설명될 수 있다. 세 가지 유형의 기후전환점이 확인되었다. 즉, 분기, 노이즈 유도 및 속도 의존성이다.[127][128]

분기 유도 기후전환점

[편집]분기 유도 티핑은 기후의 특정 매개변수 (예를 들어 환경 조건 또는 강제력의 변화)가 임계 수준을 넘어설 때 발생하며, 이 시점에서 분기가 발생하고 안정 상태였던 것이 안정성을 잃거나 단순히 사라진다.[128][129] 대서양 자오선 역전 순환 (AMOC)은 분기 유도 티핑을 보일 수 있는 기후전환점 요소의 한 예이다. 이 시스템의 분기 매개변수 (물의 염분 및 온도)의 느린 변화는 순환을 붕괴로 밀어넣을 수 있다.[130][131]

많은 유형의 분기가 이력을 보인다.[132] 이는 시스템 상태가 그 역사에 의존한다는 것이다. 예를 들어, 과거에 얼마나 따뜻했는지에 따라 같은 온실가스 농도나 온도에서 극지방에 다른 양의 얼음이 있을 수 있다.[133]

조기 경고 신호

[편집]분기로 인해 발생하는 기후전환점의 경우, 시스템이 기후전환점 임계점에 가까워질수록 교란에 대한 탄력성이 약해지므로 시스템이 기후전환점에 가까워지고 있는지 감지할 수 있을 것이다. 이러한 시스템은 임계 감속을 보여주며, 기억력 증가(상승하는 자기상관)와 분산이 나타난다. 기후전환점 시스템의 특성에 따라 다른 유형의 조기 경고 신호가 있을 수 있다.[134][135] 급격한 변화는 기후전환점의 조기 경고 신호 (EWS)가 아닌데, 이는 변화가 제어 매개변수에 대해 가역적일 때도 급격한 변화가 발생할 수 있기 때문이다.[136][137]

이러한 EWS는 종종 과거의 티핑 사례를 관찰할 수 있는 퇴적물, 빙하, 나무 고리 등 고대 기록의 시계열을 사용하여 개발 및 테스트된다.[134][138] AMOC 붕괴의 경우처럼 증가된 분산과 자기상관이 티핑의 전조인지 아니면 내부 변동성으로 인한 것인지 항상 말하기는 어렵다.[138] 고대 데이터의 품질 제한은 EWS 개발을 더욱 복잡하게 만든다.[138] 이들은 캘리포니아 숲의 가뭄으로 인한 티핑,[139] 그리고 서남극의 파인 아일랜드 빙하의 해빙과 같은 다른 시스템들을 위해 개발되었다.[137] 조기 경고 신호 (용융률 시계열의 증가된 자기상관 및 분산)를 사용하여 그린란드 빙상이 현재 탄력성을 잃고 있으며, 이는 빙상의 모델링된 조기 경고 신호와 일치한다는 제안이 있었다.[140]

기후 시스템에서 인간에 의해 유발되는 변화는 너무 빨라서, 특히 관성이 있는 시스템에서는 조기 경고 신호가 명확하게 나타나지 않을 수 있다.[141]

노이즈 유도 티핑

[편집]노이즈 유도 티핑은 시스템의 무작위 변동 또는 내부 변동성으로 인해 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 것이다. 노이즈 유도 전환은 분기에서 발생하는 조기 경고 신호 중 어떤 것도 보여주지 않는다. 이는 근본적인 잠재력이 변하지 않기 때문에 예측할 수 없음을 의미한다. 예측할 수 없기 때문에 이러한 발생은 종종 "x년에 한 번" 발생하는 사건으로 설명된다.[142] 예를 들어, 지난 빙하기 동안 발생한 단스가르트-외쉬거 사건은 500년 동안 25번의 급격한 기후 변동이 발생한 그린란드와 유럽의 급격한 온난화 기간이었다.[143]

속도 유도 기후전환점

[편집]속도 유도 티핑은 환경 변화가 시스템을 안정 상태로 되돌리는 힘보다 빠를 때 발생한다.[128] 예를 들어 이탄지에서는 수년간의 상대적 안정성 이후 속도 유도 티핑이 "이탄지에서 대기 중으로의 토양 탄소의 폭발적인 방출"로 이어질 수 있는데, 이는 때때로 "퇴비 폭탄 불안정성"으로 알려져 있다.[144][145] AMOC도 속도 유도 티핑을 보일 수 있다. 해빙 속도가 너무 빨라지면, 시스템이 분기를 겪을 임계값에 도달하기 전에도 붕괴될 수 있다.[146]

잠재적 영향

[편집]

기후전환점은 매우 심각한 영향을 미칠 수 있다.[3] 이는 현재 위험한 기후변화의 영향을 악화시키거나 새로운 영향을 일으킬 수 있다. 일부 잠재적 기후전환점은 인도 계절풍의 교란과 같이 수억 명의 식량 안보에 심각한 영향을 미 미치며 갑작스럽게 발생할 것이다. 다른 영향은 빙모의 해빙과 같이 더 긴 시간 척도에 걸쳐 발생할 가능성이 높다. 그린란드와 서남극의 결합된 해빙으로 인한 약 10 미터 (33 ft)의 해수면 상승은 수세기에 걸쳐 많은 도시를 내륙으로 이동시켜야 할 것이지만, 이번 세기 해수면 상승을 가속화할 것이며, 남극 빙상 불안정성은 중간 배출 시나리오에서 1억 2천만 명 이상의 사람들을 연간 홍수에 노출시킬 것으로 예상된다.[147] 대서양 역전 순환의 붕괴는 유럽 일부 지역에서 10도 이상의 냉각을 유발하고, 유럽, 중앙아메리카, 서아프리카, 남아시아에서 건조화를 일으키며, 북대서양에서 약 1 미터 (3 1⁄2 ft)의 해수면 상승을 초래할 것이다.[5][148][149] AMOC 붕괴의 영향은 식량 안보에 심각한 영향을 미칠 것이며, 한 예측에 따르면 대부분의 세계 지역에서 주요 작물 수확량이 감소하고, 예를 들어 영국에서는 경작 농업이 경제적으로 불가능해질 것이다.[150][151] 이러한 영향은 연쇄적 기후전환점의 경우 동시에 발생할 수 있다.[122] 지난 3만 년 동안의 급격한 변화에 대한 검토는 기후전환점이 기후, 생태 및 사회 시스템에 대한 광범위한 연쇄적 영향을 초래할 수 있음을 보여주었다. 예를 들어, 아프리카 습윤기의 급격한 종말은 연쇄 반응을 일으켜 사막화와 체제 변화로 이어져 북아프리카의 목축 사회의 후퇴와 고대 이집트의 왕조 변화를 초래했다.[138]

일부 학자들은 임계점을 넘어서면 여러 기후전환점과 자가 강화 피드백 루프를 촉발하여 기후 안정을 막고, 훨씬 더 큰 온난화와 해수면 상승을 유발하며, 생태계, 사회, 경제에 심각한 혼란을 초래할 수 있는 임계값을 제안했다.[152] 이 시나리오는 때때로 온실 지구 시나리오라고 불린다. 연구자들은 이 시나리오가 산업화 이전 수준보다 약 2°C를 넘는 임계점을 넘어설 때 전개될 수 있다고 제안했다. 그러나 이 시나리오의 존재와 이 임계값의 가치는 여전히 추측에 불과하며, 기후전환점이 단기적으로 훨씬 더 많은 온난화를 고정시킬지에 대한 의문이 제기되었다.[153][154] 다음 10년간 내려지는 결정은 수십만 년 동안 지구의 기후에 영향을 미칠 수 있으며, 잠재적으로 현재 인류 사회에 부적합한 조건으로 이어질 수도 있다. 보고서는 또한 파리 협정에 명시된 온난화를 1.5–2.0 °C (2.7–3.6 °F)로 제한하는 목표가 달성되더라도 연쇄적 기후전환점이 촉발될 가능성이 있다고 명시한다.[152]

지질학적 시간 척도

[편집]

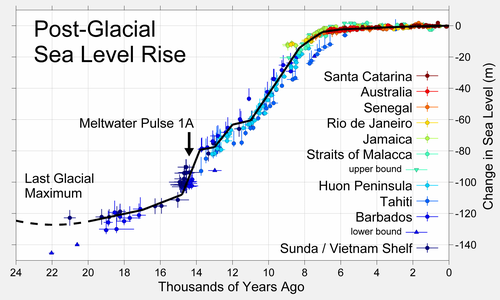

지질 기록은 기후전환점이 선사시대에 넘어섰을 수 있음을 시사하는 많은 급격한 변화를 보여준다.[155] 예를 들어, 최종 빙기 동안 발생한 단스가르트-외쉬거 사건은 그린란드와 유럽에서 수십 년 내에 급격한 온난화 (수십 년 내)가 발생한 기간이었으며, 이는 주요 해류의 급격한 변화와 관련이 있을 수 있다. 초기 홀로세의 탈빙하화 동안 해수면 상승은 완만하지 않았고, 해빙수 펄스 동안 급격히 상승했다. 북아프리카 계절풍은 아프리카 습윤기 동안 수십 년 시간 척도에서 급격한 변화를 겪었다. 15,000년에서 5,000년 전까지 지속된 이 기간도 건조한 상태로 갑자기 끝났다.

폭주 온실 효과

[편집]폭주 온실 효과는 너무 극단적인 기후전환점으로 인해 바다가 증발하고[156] 수증기가 우주로 탈출하여 금성에서 일어났던 돌이킬 수 없는 기후 상태가 된다.[157] 폭주 온실 효과는 인간에 의해 발생할 가능성이 거의 없다.[158] 지구에서 금성 같은 조건이 되려면 태양이 수십 퍼센트 더 밝아지는 큰 장기적 강제력이 필요하며, 이는 6억에서 7억 년이 걸릴 것이다.[159]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ “Tipping Elements – big risks in the Earth System”. 포츠담 기후영향연구소. 2024년 1월 31일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 Armstrong McKay, David; Abrams, Jesse; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah; Rockström, Johan; Staal, Arie; Lenton, Timothy (2022년 9월 9일). 《Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points》 (영어). 《Science》 377. doi:10.1126/science.abn7950. hdl:10871/131584. ISSN 0036-8075. PMID 36074831. S2CID 252161375.

- ↑ 가 나 다 라 마 Lenton, Tim; Rockström, Johan; Gaffney, Owen; Rahmstorf, Stefan; Richardson, Katherine; Steffen, Will; Schellnhuber, Hans Joachim (2019). 《Climate tipping points – too risky to bet against》. 《네이처》 575. 592–595쪽. Bibcode:2019Natur.575..592L. doi:10.1038/d41586-019-03595-0. PMID 31776487.

- ↑ “Climate change driving entire planet to dangerous "global tipping point"”. 《내셔널 지오그래픽》. 2019년 11월 27일. 2021년 2월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 Lenton, Tim (2021). 《Tipping points in the climate system》. 《Weather》 76. 325–326쪽. Bibcode:2021Wthr...76..325L. doi:10.1002/wea.4058. hdl:10871/127923. ISSN 0043-1656. S2CID 238651749.

- ↑ 가 나 “The irreversible emissions of a permafrost "tipping point"”. 《세계 경제 포럼》. 2020년 2월 18일. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 Armstrong McKay, David (2022년 9월 9일). “Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points – paper explainer” (영어). 《climatetippingpoints.info》. 2022년 10월 2일에 확인함.

- ↑ Armstrong McKay, David I. (2022). 《Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points》. 《Science》 377. doi:10.1126/science.abn7950.

- ↑ Ripple, William J; Wolf, Christopher; Newsome, Thomas M.; Gregg, Jillian W.; Lenton, Tim; Palomo, Ignacio; Eikelboom, Jasper A. J.; Law, Beverly E.; Huq, Saleemul; Duffy, Philip B.; Rockström, Johan (2021년 7월 28일). 《World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2021》. 《BioScience》 71. 894–898쪽. doi:10.1093/biosci/biab079. hdl:1808/30278. ISSN 0006-3568.

- ↑ Steffen, Will; Rockström, Johan; Richardson, Katherine; Lenton, Timothy M.; Folke, Carl; Liverman, Diana; Summerhayes, Colin P.; Barnosky, Anthony D.; Cornell, Sarah E.; Crucifix, Michel; Donges, Jonathan F.; Fetzer, Ingo; Lade, Steven J.; Scheffer, Marten; Winkelmann, Ricarda; Schellnhuber, Hans Joachim (2018년 8월 14일). 《Trajectories of the Earth System in the Anthropocene》 (영어). 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 115. 8252–8259쪽. Bibcode:2018PNAS..115.8252S. doi:10.1073/pnas.1810141115. ISSN 0027-8424. PMC 6099852. PMID 30082409.

- ↑ 가 나 다 라 마 Wunderling, Nico; Donges, Jonathan F.; Kurths, Jürgen; Winkelmann, Ricarda (2021년 6월 3일). 《Interacting tipping elements increase risk of climate domino effects under global warming》. 《Earth System Dynamics》 12. 601–619쪽. Bibcode:2021ESD....12..601W. doi:10.5194/esd-12-601-2021. ISSN 2190-4979. S2CID 236247596. 2021년 6월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 6월 4일에 확인함.

- ↑ 가 나 Rocha, Juan C.; Peterson, Garry; Bodin, Örjan; Levin, Simon (2018). 《Cascading regime shifts within and across scales》. 《Science》 362. 1379–1383쪽. Bibcode:2018Sci...362.1379R. doi:10.1126/science.aat7850. ISSN 0036-8075. PMID 30573623. S2CID 56582186.

- ↑ 가 나 정의됨: IPCC_AR6_WGI_Chapter_04 보관됨 2021-09-05 - 웨이백 머신, p.95, line 34.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 “Explainer: Nine "tipping points" that could be triggered by climate change”. 《Carbon Brief》. 2020년 2월 10일. 2022년 7월 16일에 확인함.

- ↑ “IPCC AR6 WG1 Ch4” (PDF). 95쪽. 2021년 9월 5일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2021년 11월 14일에 확인함.

- ↑ “Glossary — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”. 2021년 8월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 7월 10일에 확인함.

- ↑ Heinze, Christoph; Blenckner, Thorsten; Martins, Helena; Rusiecka, Dagmara; Döscher, Ralf; Gehlen, Marion; Gruber, Nicolas; Holland, Elisabeth; Hov, Øystein; Joos, Fortunat; Matthews, John Brian Robin (2021). 《The quiet crossing of ocean tipping points》. 《미국 국립과학원 회보》 118. Bibcode:2021PNAS..11808478H. doi:10.1073/pnas.2008478118. ISSN 0027-8424. PMC 7936299. PMID 33619085.

- ↑ 마이클 E. 만 (2021). 《새로운 기후 전쟁: 지구를 되찾기 위한 싸움》. 퍼블릭어페어스. 231–238쪽. ISBN 978-1-541-75822-3.

- ↑ 데미언 캐링턴 (2023년 1월 20일). “'Super-tipping points' could trigger cascade of climate action”. 《가디언》.

- ↑ Lenton, Timothy M.; Benson, Scarlett; Smith, Talia; Ewer, Theodora; Lanel, Victor; Petykowski, Elizabeth; Powell, Thomas W. R.; Abrams, Jesse F.; Blomsma, Fenna; Sharpe, Simon (2022). 《Operationalising positive tipping points towards global sustainability》 (영어). 《Global Sustainability》 5. Bibcode:2022GlSus...5E...1L. doi:10.1017/sus.2021.30. hdl:10871/126085. ISSN 2059-4798. S2CID 235719545.

- ↑ 가 나 Lenton, Timothy M.; Held, Hermann; Kriegler, Elmar; Hall, Jim W; Lucht, Wolfgang; Rahmstorf, Stefan; Schellnhuber, Hans Joachim (2008년 2월 12일). 《Tipping elements in the Earth's climate system》. 《PNAS》 105. 1786–1793쪽. Bibcode:2008PNAS..105.1786L. doi:10.1073/pnas.0705414105. PMC 2538841. PMID 18258748.

- ↑ 가 나 Schellnhuber, Hans Joachim; Rahmstorf, Stefan; Winkelmann, Ricarda (2016). 《Why the right climate target was agreed in Paris》. 《Nature Climate Change》 6. 649–653쪽. Bibcode:2016NatCC...6..649S. doi:10.1038/nclimate3013. ISSN 1758-6798.

- ↑ “Critical measures of global heating reaching tipping point, study finds”. 《가디언》. 2021년 7월 28일.

- ↑ Ripple, William J; Wolf, Christopher; Newsome, Thomas M.; Gregg, Jillian W.; Lenton, Tim; Palomo, Ignacio; Eikelboom, Jasper A. J.; Law, Beverly E.; Huq, Saleemul; Duffy, Philip B.; Rockström, Johan (2021년 7월 28일). 《World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2021》. 《BioScience》 71. 894–898쪽. doi:10.1093/biosci/biab079. hdl:1808/30278. ISSN 0006-3568.

- ↑ Baker, Harry (2022년 9월 15일). “Climate "points of no return" may be much closer than we thought” (영어). 《livescience.com》. 2022년 9월 18일에 확인함.

- ↑ “Quick Facts on Ice Sheets”. 《National Snow and Ice Data Center》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ “New climate models suggest faster melting of the Greenland Ice Sheet”. 《세계 경제 포럼》. 2020년 12월 21일. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ Scambos, Ted; Straneo, Fiamma; Tedesco, Marco (2021). 《How fast is the Greenland ice sheet melting?》. 《Arctic, Antarctic, and Alpine Research》 53. 221–222쪽. Bibcode:2021AAAR...53..221S. doi:10.1080/15230430.2021.1946241. hdl:1912/27846. ISSN 1523-0430. S2CID 242536272.

- ↑ Todd, Joe; Christoffersen, Poul; Zwinger, Thomas; Råback, Peter; Chauché, Nolwenn; Benn, Doug; Luckman, Adrian; Ryan, Johnny; Toberg, Nick; Slater, Donald; Hubbard, Alun (2018). 《A Full-Stokes 3-D Calving Model Applied to a Large Greenlandic Glacier》. 《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》 123. 410–432쪽. Bibcode:2018JGRF..123..410T. doi:10.1002/2017JF004349. hdl:10037/13862. S2CID 54546830.

- ↑ 가 나 Boers, Niklas; Rypdal, Martin (2021). 《Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point》. 《미국 국립과학원 회보》 118. Bibcode:2021PNAS..11824192B. doi:10.1073/pnas.2024192118. ISSN 0027-8424. PMC 8166178. PMID 34001613.

- ↑ Garric, Audrey (2021년 3월 15일). “La calotte glaciaire du Groenland a déjà fondu au moins une fois au cours du dernier million d'années”. 《르 몽드》.

- ↑ Christ, Andrew J.; Bierman, Paul R.; Schaefer, Joerg M.; Dahl-Jensen, Dorthe; Steffensen, Jørgen P.; Corbett, Lee B.; Peteet, Dorothy M.; Thomas, Elizabeth K.; Steig, Eric J.; Rittenour, Tammy M.; Tison, Jean-Louis; Blard, Pierre-Henri; Perdrial, Nicolas; Dethier, David P.; Lini, Andrea; Hidy, Alan J.; Caffee, Marc W.; Southon, John (2021년 3월 30일). 《A multimillion-year-old record of Greenland vegetation and glacial history preserved in sediment beneath 1.4 km of ice at Camp Century》. 《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States》 118. Bibcode:2021PNAS..11821442C. doi:10.1073/pnas.2021442118. PMC 8020747. PMID 33723012.

- ↑ Fretwell, P.; Pritchard, H. D.; Vaughan, D. G.; Bamber, J. L.; Barrand, N. E.; Bell, R.; Bianchi, C.; Bingham, R. G.; Blankenship, D. D.; Casassa, G.; Catania, G. (2013년 2월 28일). 《Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica》. 《The Cryosphere》 7. 375–393쪽. Bibcode:2013TCry....7..375F. doi:10.5194/tc-7-375-2013. hdl:1808/18763. ISSN 1994-0416. S2CID 13129041.

- ↑ Hulbe, Christina (2017). 《Is ice sheet collapse in West Antarctica unstoppable?》. 《Science》 356. 910–911쪽. Bibcode:2017Sci...356..910H. doi:10.1126/science.aam9728. PMID 28572353. S2CID 206658277.

- ↑ Alley, Richard B.; Anandakrishnan, Sridhar; Christianson, Knut; Horgan, Huw J.; Muto, Atsu; Parizek, Byron R.; Pollard, David; Walker, Ryan T. (2015). 《Oceanic Forcing of Ice-Sheet Retreat: West Antarctica and More》. 《Annual Review of Earth and Planetary Sciences》 43. 207–231쪽. Bibcode:2015AREPS..43..207A. doi:10.1146/annurev-earth-060614-105344. S2CID 131486847.

- ↑ Shepherd, Andrew; Ivins, Erik; Rignot, Eric; Smith, Ben; van den Broeke, Michiel; Velicogna, Isabella; Whitehouse, Pippa; Briggs, Kate; Joughin, Ian; Krinner, Gerhard; Nowicki, Sophie (2018). 《Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017》. 《Nature》 558. 219–222쪽. Bibcode:2018Natur.558..219I. doi:10.1038/s41586-018-0179-y. hdl:2268/225208. ISSN 1476-4687. PMID 29899482. S2CID 186244208.

- ↑ Feldmann, Johannes; Levermann, Anders (2015년 11월 17일). 《Collapse of the West Antarctic Ice Sheet after local destabilization of the Amundsen Basin》. 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 112. 14191–14196쪽. Bibcode:2015PNAS..11214191F. doi:10.1073/pnas.1512482112. PMC 4655561. PMID 26578762.

- ↑ Joughin, Ian; Smith, Benjamin E.; Medley, Brooke; Seroussi, H.; Scheuchl, B. (2014년 5월 16일). 《Marine Ice Sheet Collapse Potentially Under Way for the Thwaites Glacier Basin, West Antarctica》. 《Science》 344. 735–738쪽. Bibcode:2014Sci...344..735J. doi:10.1126/science.1249055. PMID 24821948. S2CID 206554077.

- ↑ Joughin, Ian; Alley, Richard B. (2011). 《Stability of the West Antarctic ice sheet in a warming world》. 《Nature Geoscience》 4. 506–513쪽. Bibcode:2011NatGe...4..506J. doi:10.1038/ngeo1194. ISSN 1752-0908.

- ↑ Justin Gillis (2016년 3월 22일) "Scientists Warn of Perilous Climate Shift Within Decades, Not Centuries" 뉴욕 타임스

- ↑ Fox-Kemper, B.; Hewitt, H.T.; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, S.S.; Edwards, T.L.; Golledge, N.R.; Hemer, M.; Kopp, R.E.; Krinner, G.; Mix, A. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, S.L.; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (편집). 《Chapter 9: Ocean, Cryosphere and Sea Level Change》 (PDF). 《Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change》 (Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA). 1270–1272쪽.

- ↑ Garbe, Julius; Albrecht, Torsten; Levermann, Anders; Donges, Jonathan F.; Winkelmann, Ricarda (2020). 《The hysteresis of the Antarctic Ice Sheet》. 《Nature》 585. 538–544쪽. Bibcode:2020Natur.585..538G. doi:10.1038/s41586-020-2727-5. PMID 32968257. S2CID 221885420.

- ↑ “Does Arctic sea ice have a tipping point?”. 《National Snow and Ice Data Center》. 2021년 12월 17일. 2022년 7월 19일에 확인함.

- ↑ Arias, Paola A.; Bellouin, Nicolas; Coppola, Erika; Jones, Richard G. 외 (2021). 〈Technical Summary〉 (PDF). 《IPCC AR6 WG1》. 76쪽.

- ↑ Rantanen, Mika; Karpechko, Alexey Yu; Lipponen, Antti; Nordling, Kalle; Hyvärinen, Otto; Ruosteenoja, Kimmo; Vihma, Timo; Laaksonen, Ari (2022년 8월 11일). 《The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979》 (영어). 《Communications Earth & Environment》 3. 168쪽. Bibcode:2022ComEE...3..168R. doi:10.1038/s43247-022-00498-3. hdl:11250/3115996. ISSN 2662-4435. S2CID 251498876.

- ↑ “The Arctic is warming four times faster than the rest of the world” (영어). 《사이언스 매거진》. 2021년 12월 14일. 2022년 10월 6일에 확인함.

- ↑ Isaksen, Ketil; Nordli, Øyvind 외 (2022년 6월 15일). 《Exceptional warming over the Barents area》 (영어). 《Scientific Reports》 12. 9371쪽. Bibcode:2022NatSR..12.9371I. doi:10.1038/s41598-022-13568-5. PMC 9200822. PMID 35705593.

- ↑ 데미언 캐링턴 (2022년 6월 15일). “New data reveals extraordinary global heating in the Arctic” (영어). 《가디언》. 2022년 10월 7일에 확인함.

- ↑ Petoukhov, Vladimir; Semenov, Vladimir A. (2010). 《A link between reduced Barents-Kara sea ice and cold winter extremes over northern continents》 (PDF). 《Journal of Geophysical Research》 115. D21111쪽. Bibcode:2010JGRD..11521111P. doi:10.1029/2009JD013568.

- ↑ He, Shengping; Gao, Yongqi; Furevik, Tore; Wang, Huijun; Li, Fei (2017년 12월 16일). 《Teleconnection between sea ice in the Barents Sea in June and the Silk Road, Pacific–Japan and East Asian rainfall patterns in August》. 《Advances in Atmospheric Sciences》 35. 52–64쪽. doi:10.1007/s00376-017-7029-y. S2CID 125312203.

- ↑ Zhang, Ruonan; Screen, James A. (2021년 6월 16일). 《Diverse Eurasian Winter Temperature Responses to Barents-Kara Sea Ice Anomalies of Different Magnitudes and Seasonality》. 《Geophysical Research Letters》 48. Bibcode:2021GeoRL..4892726Z. doi:10.1029/2021GL092726. S2CID 236235248.

- ↑ Song, Mirong; Wang, Zhao-Yin; Zhu, Zhu; Liu, Ji-Ping (2021년 8월). 《Nonlinear changes in cold spell and heat wave arising from Arctic sea-ice loss》. 《Advances in Climate Change Research》 12. 553–562쪽. Bibcode:2021ACCR...12..553S. doi:10.1016/j.accre.2021.08.003. S2CID 238716298.

- ↑ Sun, Jianqi; Liu, Sichang; Cohen, Judah; Yu, Shui (2022년 8월 2일). 《Influence and prediction value of Arctic sea ice for spring Eurasian extreme heat events》. 《Communications Earth & Environment》 3. 172쪽. Bibcode:2022ComEE...3..172S. doi:10.1038/s43247-022-00503-9. S2CID 251230011.

- ↑ 가 나 Rounce, David R.; Hock, Regine; Maussion, Fabien; Hugonnet, Romain 외 (2023년 1월 5일). 《Global glacier change in the 21st century: Every increase in temperature matters》. 《Science》 379. 78–83쪽. Bibcode:2023Sci...379...78R. doi:10.1126/science.abo1324. hdl:10852/108771. PMID 36603094. S2CID 255441012.

- ↑ Hubbard, Bryn; Neil F. Glasser (2005년 5월 20일). 《Field Techniques in Glaciology and Glacial Geomorphology》. Wiley. 179–198쪽. ISBN 978-0-470-84427-4. 2020년 11월 23일에 확인함.

- ↑ Pelto, M.S. (2010). 《Forecasting temperate alpine glacier survival from accumulation zone observations》. 《The Cryosphere》 4. 67–75쪽. Bibcode:2010TCry....4...67P. doi:10.5194/tc-4-67-2010. 2020년 11월 23일에 확인함.

- ↑ 마우리 S. 펠토. “North Cascade Glacier Terminus Behavior”. 니콜스 칼리지. 2016년 8월 7일에 확인함.

- ↑ Vaughn, Adam (2019년 9월 18일). “Special report: How climate change is melting France's largest glacier”. New Scientist. 2021년 2월 3일에 확인함.

- ↑ 데미언 캐링턴 (2019년 2월 4일). “A third of Himalayan ice cap doomed, finds report”. 《가디언닷컴》. 2022년 10월 20일에 확인함.

- ↑ Bolch, Tobias; Shea, Yinsheng; Liu, Shiyin; Azam, Farooq M.; Gao, Yang; Gruber, Stephan; Immerzeel, Walter W.; Kulkarni, Anil; Li, Huilin; Tahir, Adnan A.; Zhang, Guoqing; Zhang (2019년 1월 5일). 〈Status and Change of the Cryosphere in the Extended Hindu Kush Himalaya Region〉. 《The Hindu Kush Himalaya Assessment: Mountains, Climate Change, Sustainability and People》. Springer. 209–255쪽. doi:10.1007/978-3-319-92288-1_3. ISBN 978-3-319-92288-1. S2CID 134572569.

- ↑ Scott, Christopher A.; Zhang, Fan; Mukherji, Aditi; Immerzeel, Walter; Mustafa, Daanish; Bharati, Luna (2019년 1월 5일). 〈Water in the Hindu Kush Himalaya〉. 《The Hindu Kush Himalaya Assessment: Mountains, Climate Change, Sustainability and People》. 257–299쪽. doi:10.1007/978-3-319-92288-1_8. ISBN 978-3-319-92287-4. S2CID 133800578.

- ↑ Zhang, T.; Barry, R. G.; Knowles, K.; Heginbottom, J. A.; Brown, J. (2008). 《Statistics and characteristics of permafrost and ground-ice distribution in the Northern Hemisphere》. 《Polar Geography》 31. 47–68쪽. Bibcode:2008PolGe..31...47Z. doi:10.1080/10889370802175895. ISSN 1088-937X. S2CID 129146972.

- ↑ 가 나 “Where is Frozen Ground?”. 《National Snow and Ice Data Center》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ Schuur, E. a. G.; McGuire, A. D.; Schädel, C.; Grosse, G.; Harden, J. W.; Hayes, D. J.; Hugelius, G.; Koven, C. D.; Kuhry, P.; Lawrence, D. M.; Natali, S. M.; Olefeldt, D.; Romanovsky, V. E.; Schaefer, K.; Turetsky, M. R. (2015년 4월). 《Climate change and the permafrost carbon feedback》 (영어). 《Nature》 520. 171–179쪽. Bibcode:2015Natur.520..171S. doi:10.1038/nature14338. ISSN 1476-4687. PMID 25855454.

- ↑ Winkelmann, Ricarda; Steinert, Norman J; Armstrong McKay, David I; Brovkin, Victor; Kääb, Andreas; Notz, Dirk; Aksenov, Yevgeny; Arndt, Sandra; Bathiany, Sebastian; Burke, Eleanor; Garbe, Julius; Gasson, Ed; Goelzer, Heiko; Hugelius, Gustaf 외 (2023년 6월 13일). “Global Tipping Points Report 2023: Chapter 1.2 - Cryosphere tipping points” (영어). 《Global Tipping Points》. 2024년 10월 14일에 확인함.

- ↑ Turetsky, Merritt R.; Abbott, Benjamin W.; Jones, Miriam C.; Walter Anthony, Katey; Olefeldt, David; Schuur, Edward A. G.; Koven, Charles; McGuire, A. David; Grosse, Guido; Kuhry, Peter; Hugelius, Gustaf; Lawrence, David M.; Gibson, Carolyn; Sannel, A. Britta K. (2019년 5월). 《Permafrost collapse is accelerating carbon release》 (영어). 《Nature》 569. 32–34쪽. Bibcode:2019Natur.569...32T. doi:10.1038/d41586-019-01313-4. PMID 31040419.

- ↑ Turetsky, Merritt R.; Abbott, Benjamin W.; Jones, Miriam C.; Anthony, Katey Walter; Olefeldt, David; Schuur, Edward A. G.; Grosse, Guido; Kuhry, Peter; Hugelius, Gustaf; Koven, Charles; Lawrence, David M.; Gibson, Carolyn; Sannel, A. Britta K.; McGuire, A. David (2020년 2월). 《Carbon release through abrupt permafrost thaw》 (영어). 《Nature Geoscience》 13. 138–143쪽. Bibcode:2020NatGe..13..138T. doi:10.1038/s41561-019-0526-0. ISSN 1752-0908.

- ↑ Viglione, Giuliana (2022년 3월 14일). “'Imminent' tipping point threatening Europe's permafrost peatlands”. 《Carbon Brief》. 2022년 7월 16일에 확인함.

- ↑ Fewster, Richard E.; Morris, Paul J.; Ivanovic, Ruza F.; Swindles, Graeme T.; Peregon, Anna M.; Smith, Christopher J. (2022). 《Imminent loss of climate space for permafrost peatlands in Europe and Western Siberia》. 《Nature Climate Change》 12. 373–379쪽. Bibcode:2022NatCC..12..373F. doi:10.1038/s41558-022-01296-7. ISSN 1758-6798. S2CID 247440316. 2022년 9월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 7월 16일에 확인함.

- ↑ Nitzbon, Jan; Schneider von Deimling, Thomas; Aliyeva, Mehriban; Chadburn, Sarah E.; Grosse, Guido; Laboor, Sebastian; Lee, Hanna; Lohmann, Gerrit; Steinert, Norman J.; Stuenzi, Simone M.; Werner, Martin; Westermann, Sebastian; Langer, Moritz (2024년 6월). 《No respite from permafrost-thaw impacts in the absence of a global tipping point》 (영어). 《Nature Climate Change》 14. 573–585쪽. Bibcode:2024NatCC..14..573N. doi:10.1038/s41558-024-02011-4. ISSN 1758-6798.

- ↑ 가 나 포츠담 기후영향연구소. “Gulf Stream System at its weakest in over a millennium”. 《ScienceDaily》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 “What is the Atlantic Meridional Overturning Circulation?”. 《영국 기상청》. 2021년 11월 26일에 확인함.

- ↑ “Risk management of climate thresholds and feedbacks: Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)” (PDF). 《영국 기상청》. 2019년 12월. 2020년 11월 25일에 확인함.

- ↑ Fox-Kemper, Baylor; Hewitt, Helene T.; Xiao, Cunde; Aðalgeirsdóttir, Guðfinna 외 (2021). 〈Chapter 9: Ocean, cryosphere, and sea level change〉 (PDF). 《IPCC AR6 WG1》. Section 9.2.3.1.

- ↑ Lohmann, Johannes; Ditlevsen, Peter D. (2021년 3월 2일). 《Risk of tipping the overturning circulation due to increasing rates of ice melt》 (영어). 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 118. Bibcode:2021PNAS..11817989L. doi:10.1073/pnas.2017989118. ISSN 0027-8424. PMC 7936283. PMID 33619095.

- ↑ Boers, Niklas (2021). 《Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation》. 《Nature Climate Change》 11. 680–688쪽. Bibcode:2021NatCC..11..680B. doi:10.1038/s41558-021-01097-4. ISSN 1758-6798. S2CID 236930519.

- ↑ Latif, Mojib; Sun, Jing; Visbeck, Martin; Bordbar, M. Hadi (2022년 4월 25일). 《Natural variability has dominated Atlantic Meridional Overturning Circulation since 1900》. 《Nature Climate Change》 12. 455–460쪽. Bibcode:2022NatCC..12..455L. doi:10.1038/s41558-022-01342-4. S2CID 248385988.

- ↑ He, Feng; Clark, Peter U. (2022년 4월 7일). 《Freshwater forcing of the Atlantic Meridional Overturning Circulation revisited》. 《Nature Climate Change》 12. 449–454쪽. Bibcode:2022NatCC..12..449H. doi:10.1038/s41558-022-01328-2. S2CID 248004571.

- ↑ Kim, Soong-Ki; Kim, Hyo-Jeong; Dijkstra, Henk A.; An, Soon-Il (2022년 2월 11일). 《Slow and soft passage through tipping point of the Atlantic Meridional Overturning Circulation in a changing climate》. 《npj Climate and Atmospheric Science》 5. Bibcode:2022npCAS...5...13K. doi:10.1038/s41612-022-00236-8. S2CID 246705201.

- ↑ Ditlevsen, Peter; Ditlevsen, Susanne (2023년 7월 25일). 《Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation》 (영어). 《Nature Communications》 14. 4254쪽. arXiv:2304.09160. Bibcode:2023NatCo..14.4254D. doi:10.1038/s41467-023-39810-w. ISSN 2041-1723. PMC 10368695

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 37491344. - ↑ van Westen, René M.; Vanderborght, Elian; Kliphuis, Michael; Dijkstra, Henk A. (2025년 8월 24일). 《Physics-Based Indicators for the Onset of an AMOC Collapse Under Climate Change》. 《지구물리학 연구 저널》 130. doi:10.1029/2025JC022651.

- ↑ “NOAA Scientists Detect a Reshaping of the Meridional Overturning Circulation in the Southern Ocean”. 미국 해양대기청. 2023년 3월 29일.

- ↑ “Amazon Against the Clock: A Regional Assessment on Where and How to Protect 80% by 2025” (PDF). 《Amazon Watch》. 2022년 9월. 8쪽. 2022년 9월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.

Graphic 2: Current State of the Amazon by country, by percentage / Source: RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada) Elaborated by authors.

- ↑ Staal, Arie; Fetzer, Ingo; Wang-Erlandsson, Lan; Bosmans, Joyce H. C.; Dekker, Stefan C.; van Nes, Egbert H.; Rockström, Johan; Tuinenburg, Obbe A. (2020년 10월 5일). 《Hysteresis of tropical forests in the 21st century》 (영어). 《Nature Communications》 11. 4978쪽. Bibcode:2020NatCo..11.4978S. doi:10.1038/s41467-020-18728-7. ISSN 2041-1723. PMC 7536390. PMID 33020475.

- ↑ Amigo, Ignacio (2020). 《When will the Amazon hit a tipping point?》. 《Nature》 578. 505–507쪽. Bibcode:2020Natur.578..505A. doi:10.1038/d41586-020-00508-4. PMID 32099130. S2CID 211265824.

- ↑ Flores, Bernardo M.; Montoya, Encarni; Sakschewski, Boris; Nascimento, Nathália; Staal, Arie; Betts, Richard A.; Levis, Carolina; Lapola, David M.; Esquível-Muelbert, Adriane; Jakovac, Catarina; Nobre, Carlos A.; Oliveira, Rafael S.; Borma, Laura S.; Nian, Da; Boers, Niklas (2024년 2월). 《Critical transitions in the Amazon forest system》 (영어). 《Nature》 626. 555–564쪽. Bibcode:2024Natur.626..555F. doi:10.1038/s41586-023-06970-0. ISSN 1476-4687. PMC 10866695

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 38356065. - ↑ Boulton, Chris A.; Lenton, Tim; Boers, Niklas (2022년 3월). 《Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s》. 《Nature Climate Change》 12. 271–278쪽. Bibcode:2022NatCC..12..271B. doi:10.1038/s41558-022-01287-8. ISSN 1758-6798. S2CID 247255222.

- ↑ “Climate crisis: Amazon rainforest tipping point is looming, data shows”. 《가디언》. 2022년 3월 7일. 2022년 4월 18일에 확인함.

- ↑ Dakos, Vasilis; Boulton, Chris A.; Buxton, Joshua E.; Abrams, Jesse F.; Arellano-Nava, Beatriz; Armstrong McKay, David I.; Bathiany, Sebastian; Blaschke, Lana; Boers, Niklas; Dylewsky, Daniel; López-Martínez, Carlos; Parry, Isobel; Ritchie, Paul; van der Bolt, Bregje; van der Laan, Larissa (2024년 8월 19일). 《Tipping point detection and early warnings in climate, ecological, and human systems》 (영어). 《Earth System Dynamics》 15. 1117–1135쪽. Bibcode:2024ESD....15.1117D. doi:10.5194/esd-15-1117-2024. hdl:2117/414956. ISSN 2190-4979.

- ↑ Wilmking, M. (2009년 10월 9일). 《Coincidence and Contradiction in the Warming Boreal Forest》. 《Geophysical Research Letters》 32. L15715쪽. Bibcode:2005GeoRL..3215715W. doi:10.1029/2005GL023331. 2012년 1월 14일에 확인함.

- ↑ Scheffer, Marten; Hirota, Marina; Holmgren, Milena; Van Nes, Egbert H.; Chapin, F. Stuart (2012년 12월 26일). 《Thresholds for boreal biome transitions》. 《미국 국립과학원 회보》 109. 21384–21389쪽. Bibcode:2012PNAS..10921384S. doi:10.1073/pnas.1219844110. ISSN 0027-8424. PMC 3535627. PMID 23236159.

- ↑ Peng, Changhui; Ma, Zhihai; Lei, Xiangdong; Zhu, Qiuan; Chen, Huai; Wang, Weifeng; Liu, Shirong; Li, Weizhong; Fang, Xiuqin; Zhou, Xiaolu (2011년 11월 20일). 《A drought-induced pervasive increase in tree mortality across Canada's boreal forests》 (영어). 《Nature Climate Change》 1. 467–471쪽. Bibcode:2011NatCC...1..467P. doi:10.1038/nclimate1293.

- ↑ Ma, Zhihai; Peng, Changhui; Zhu, Qiuan; Chen, Huai; Yu, Guirui; Li, Weizhong; Zhou, Xiaolu; Wang, Weifeng; Zhang, Wenhua (2012년 1월 30일). 《Regional drought-induced reduction in the biomass carbon sink of Canada's boreal forests》 (영어). 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 109. 2423–2427쪽. Bibcode:2012PNAS..109.2423M. doi:10.1073/pnas.1111576109. PMC 3289349. PMID 22308340.

- ↑ Chen, Han Y. H.; Luo, Yong (2015년 7월 2일). 《Net aboveground biomass declines of four major forest types with forest ageing and climate change in western Canada's boreal forests》 (영어). 《Global Change Biology》 21. 3675–3684쪽. Bibcode:2015GCBio..21.3675C. doi:10.1111/gcb.12994. PMID 26136379. S2CID 25403205.

- ↑ Sulla-Menashe, Damien; Woodcock, Curtis E; Friedl, Mark A (2018년 1월 4일). 《Canadian boreal forest greening and browning trends: an analysis of biogeographic patterns and the relative roles of disturbance versus climate drivers》 (영어). 《Environmental Research Letters》 13. 014007쪽. Bibcode:2018ERL....13a4007S. doi:10.1088/1748-9326/aa9b88. S2CID 158470300.

- ↑ “Boreal Forests and Climate Change - Changes in Climate Parameters and Some Responses, Effects of Warming on Tree Growth on Productive Sites”. 2011년 7월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 3월 25일에 확인함.

- ↑ Hisano, Masumi; Ryo, Masahiro; Chen, Xinli; Chen, Han Y. H. (2021년 5월 16일). 《Rapid functional shifts across high latitude forests over the last 65 years》 (영어). 《Global Change Biology》 27. 3846–3858쪽. doi:10.1111/gcb.15710. PMID 33993581. S2CID 234744857.

- ↑ Berner, Logan T.; Goetz, Scott J. (2022년 2월 24일). 《Satellite observations document trends consistent with a boreal forest biome shift》 (영어). 《Global Change Biology》 28. 3846–3858쪽. doi:10.1111/gcb.16121. PMC 9303657. PMID 35199413.

- ↑ D'Orangeville, Loïc; Houle, Daniel; Duchesne, Louis; Phillips, Richard P.; Bergeron, Yves; Kneeshaw, Daniel (2018년 8월 10일). 《Beneficial effects of climate warming on boreal tree growth may be transitory》 (영어). 《Nature Communications》 9. 3213쪽. Bibcode:2018NatCo...9.3213D. doi:10.1038/s41467-018-05705-4. PMC 6086880. PMID 30097584.

- ↑ Boulanger, Yan; Puigdevall, Jesus Pascual (2021년 4월 3일). 《Boreal forests will be more severely affected by projected anthropogenic climate forcing than mixedwood and northern hardwood forests in eastern Canada》 (영어). 《Landscape Ecology》 36. 1725–1740쪽. Bibcode:2021LaEco..36.1725B. doi:10.1007/s10980-021-01241-7. S2CID 226959320.

- ↑ Larjavaara, Markku; Lu, Xiancheng; Chen, Xia; Vastaranta, Mikko (2021년 10월 12일). 《Impact of rising temperatures on the biomass of humid old-growth forests of the world》 (영어). 《Carbon Balance and Management》 16. 31쪽. Bibcode:2021CarBM..16...31L. doi:10.1186/s13021-021-00194-3. PMC 8513374. PMID 34642849.

- ↑ Reich, Peter B.; Bermudez, Raimundo; Montgomery, Rebecca A.; Rich, Roy L.; Rice, Karen E.; Hobbie, Sarah E.; Stefanski, Artur (2022년 8월 10일). 《Even modest climate change may lead to major transitions in boreal forests》 (영어). 《Nature》 608. 540–545쪽. Bibcode:2022Natur.608..540R. doi:10.1038/s41586-022-05076-3. PMID 35948640. S2CID 251494296.

- ↑ 가 나 ODI and CDKN (2014) The IPCC's Fifth Assessment Report - What's in it for Africa? Overseas Development Institute and Climate and Development Knowledge Network

- ↑ 가 나 Brooks, Nick; Chiapello, Isabelle; Lernia, Savino Di; Drake, Nick; Legrand, Michel; Moulin, Cyril; Prospero, Joseph (2005). 《The climate-environment-society nexus in the Sahara from prehistoric times to the present day》 (영어). 《The Journal of North African Studies》 10. 253–292쪽. doi:10.1080/13629380500336680. ISSN 1362-9387.

- ↑ Renssen, H.; Brovkin, V.; Fichefet, T.; Goosse, H. (2003). 《Holocene climate instability during the termination of the African Humid Period》 (영어). 《Geophysical Research Letters》 30. 1184쪽. Bibcode:2003GeoRL..30.1184R. doi:10.1029/2002GL016636. ISSN 0094-8276.

- ↑ Gibbens, Sarah (2020년 6월 4일). “The world's coral reefs are dying—here's how scientists plan to save them”. 《내셔널 지오그래픽》. 2021년 2월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ Hughes, Terry P.; Kerry, James T.; Álvarez-Noriega, Mariana; Álvarez-Romero, Jorge G.; Anderson, Kristen D.; Baird, Andrew H.; Babcock, Russell C.; Beger, Maria; Bellwood, David R.; Berkelmans, Ray; Bridge, Tom C. (2017). 《Global warming and recurrent mass bleaching of corals》. 《Nature》 543. 373–377쪽. Bibcode:2017Natur.543..373H. doi:10.1038/nature21707. hdl:20.500.11937/52828. ISSN 1476-4687. PMID 28300113. S2CID 205254779.

- ↑ Worland, Justin. “Explore This Coral Reef Before it Disappears”. 《타임》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ Gilmour, James Paton; Green, Rebecca (2019년 5월 21일). “'Bright white skeletons': some Western Australian reefs have the lowest coral cover on record”. 《더 컨버세이션》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ Holbrook, Sally J.; Schmitt, Russell J.; Adam, Thomas C.; Brooks, Andrew J. (2016). 《Coral Reef Resilience, Tipping Points and the Strength of Herbivory》. 《Scientific Reports》 6. Bibcode:2016NatSR...635817H. doi:10.1038/srep35817. ISSN 2045-2322. PMC 5090207. PMID 27804977.

- ↑ IPCC (2018). 〈Summary for Policymakers〉 (PDF). 《Global warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C》. 8쪽.

- ↑ Turner, Ben (2021년 6월 12일). “Dramatic climate domino effects could be unleashed after less than 2 degrees of warming, a new study reveals” (영어). 《livescience.com》. 2022년 7월 23일에 확인함.

- ↑ Carrington, Damian (2019년 11월 27일). “Climate emergency: world "may have crossed tipping points"”. 《가디언》.

- ↑ “Overshooting climate targets could significantly increase risk for tipping cascades” (영어). 《포츠담 기후영향연구소 via phys.org》. 2023년 1월 17일에 확인함.

- ↑ Wunderling, Nico; Winkelmann, Ricarda; Rockström, Johan; Loriani, Sina; Armstrong McKay, David I.; Ritchie, Paul D. L.; Sakschewski, Boris; Donges, Jonathan F. (2023년 1월). 《Global warming overshoots increase risks of climate tipping cascades in a network model》 (영어). 《Nature Climate Change》 13. 75–82쪽. Bibcode:2023NatCC..13...75W. doi:10.1038/s41558-022-01545-9. ISSN 1758-6798. S2CID 255045153.

- ↑ “Tipping Points: Why we might not be able to reverse climate change”. 《ClimateScience》. 2022년 7월 17일에 확인함.

- ↑ 가 나 Duque-Villegas, Mateo; Salazar, Juan Fernando; Rendón, Angela Maria (2019). 《Tipping the ENSO into a permanent El Niño can trigger state transitions in global terrestrial ecosystems》. 《Earth System Dynamics》 10. 631–650쪽. Bibcode:2019ESD....10..631D. doi:10.5194/esd-10-631-2019. ISSN 2190-4979. S2CID 210348791.

- ↑ Arias, Paola A.; Bellouin, Nicolas; Coppola, Erika; Jones, Richard G. 외 (2021). 〈Technical Summary〉 (PDF). 《IPCC AR6 WG1》. 88쪽.

- ↑ Stolbova, Veronika; Surovyatkina, Elena; Bookhagen, Bodo; Kurths, Jürgen (2016). 《Tipping elements of the Indian monsoon: Prediction of onset and withdrawal》. 《Geophysical Research Letters》 43. 3982–3990쪽. Bibcode:2016GeoRL..43.3982S. doi:10.1002/2016GL068392. hdl:2164/9132. S2CID 51811076.

- ↑ Katzenberger, Anja; Schewe, Jacob; Pongratz, Julia; Levermann, Anders (2021). 《Robust increase of Indian monsoon rainfall and its variability under future warming in CMIP-6 models》. 《Earth System Dynamics》 12. 367–386쪽. Bibcode:2021ESD....12..367K. doi:10.5194/esd-12-367-2021. S2CID 235080216.

- ↑ Arias, Paola A.; Bellouin, Nicolas; Coppola, Erika; Jones, Richard G. 외 (2021). 〈Technical Summary〉 (PDF). 《IPCC AR6 WG1》. 100쪽.

- ↑ 가 나 Schellnhuber, Hans Joachim; Winkelmann, Ricarda; Scheffer, Marten; Lade, Steven J.; Fetzer, Ingo; Donges, Jonathan F.; Crucifix, Michel; Cornell, Sarah E.; Barnosky, Anthony D. (2018). 《Trajectories of the Earth System in the Anthropocene》. 《미국 국립과학원 회보》 115. 8252–8259쪽. Bibcode:2018PNAS..115.8252S. doi:10.1073/pnas.1810141115. ISSN 0027-8424. PMC 6099852. PMID 30082409.

- ↑ Sparrow, Katy J.; Kessler, John D.; Southon, John R.; Garcia-Tigreros, Fenix; Schreiner, Kathryn M.; Ruppel, Carolyn D.; Miller, John B.; Lehman, Scott J.; Xu, Xiaomei (2018년 1월 17일). 《Limited contribution of ancient methane to surface waters of the U.S. Beaufort Sea shelf》. 《Science Advances》 4. Bibcode:2018SciA....4.4842S. doi:10.1126/sciadv.aao4842. PMC 5771695. PMID 29349299.

- ↑ Mau, S.; Römer, M.; Torres, M. E.; Bussmann, I.; Pape, T.; Damm, E.; Geprägs, P.; Wintersteller, P.; Hsu, C.-W.; Loher, M.; Bohrmann, G. (2017년 2월 23일). 《Widespread methane seepage along the continental margin off Svalbard - from Bjørnøya to Kongsfjorden》. 《Scientific Reports》 7. Bibcode:2017NatSR...742997M. doi:10.1038/srep42997. PMC 5322355. PMID 28230189.

- ↑ Silyakova, Anna; Jansson, Pär; Serov, Pavel; Ferré, Benedicte; Pavlov, Alexey K.; Hattermann, Tore; Graves, Carolyn A.; Platt, Stephen M.; Lund Myhre, Cathrine; Gründger, Friederike; Niemann, Helge (2020년 2월 1일). 《Physical controls of dynamics of methane venting from a shallow seep area west of Svalbard》. 《Continental Shelf Research》 194. Bibcode:2020CSR...19404030S. doi:10.1016/j.csr.2019.104030. hdl:10037/16975. S2CID 214097236.

- ↑ Fox-Kemper, B.; Hewitt, H.T.; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, S.S.; Edwards, T.L.; Golledge, N.R.; Hemer, M.; Kopp, R.E.; Krinner, G.; Mix, A. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, S.L.; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (편집). 《Chapter 5: Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks》 (PDF). 《Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change》 (Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA). 5쪽. doi:10.1017/9781009157896.011.

- ↑ Ashwin, Peter; Wieczorek, Sebastian; Vitolo, Renato; Cox, Peter (2012년 3월 13일). 《Tipping points in open systems: bifurcation, noise-induced and rate-dependent examples in the climate system》. 《Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences》 370. 1166–1184쪽. arXiv:1103.0169. Bibcode:2012RSPTA.370.1166A. doi:10.1098/rsta.2011.0306. ISSN 1364-503X. PMID 22291228. S2CID 2324694.

- ↑ 가 나 다 Rietkerk, Max; Bastiaansen, Robbin; Banerjee, Swarnendu; van de Koppel, Johan; Baudena, Mara; Doelman, Arjen (2021년 10월 8일). 《Evasion of tipping in complex systems through spatial pattern formation》 (영어). 《Science》 374. doi:10.1126/science.abj0359. hdl:1874/413153. ISSN 0036-8075. PMID 34618584. S2CID 238476226.

- ↑ O'Keeffe, Paul E.; Wieczorek, Sebastian (2020년 1월 1일). 《Tipping Phenomena and Points of No Return in Ecosystems: Beyond Classical Bifurcations》. 《SIAM Journal on Applied Dynamical Systems》 19. 2371–2402쪽. arXiv:1902.01796v7. doi:10.1137/19M1242884. hdl:10468/10788. S2CID 119316104.

- ↑ Boulton, Chris A.; Allison, Lesley C.; Lenton, Tim (2014년 12월). 《Early warning signals of Atlantic Meridional Overturning Circulation collapse in a fully coupled climate model》. 《Nature Communications》 5. 5752쪽. Bibcode:2014NatCo...5.5752B. doi:10.1038/ncomms6752. ISSN 2041-1723. PMC 4268699. PMID 25482065.

- ↑ Bathiany, Sebastian; Dijkstra, Henk; Crucifix, Michel; Dakos, Vasilis; Brovkin, Victor; Williamson, Mark S.; Lenton, Tim; Scheffer, Marten (2016). 《Beyond bifurcation: using complex models to understand and predict abrupt climate change》. 《Dynamics and Statistics of the Climate System》 1. doi:10.1093/climsys/dzw004. hdl:2078.1/181322. ISSN 2059-6987.

- ↑ Smith, Adam B.; Revilla, Eloy; Mindell, David P.; Matzke, Nicholas; Marshall, Charles; Kitzes, Justin; Gillespie, Rosemary; Williams, John W.; Vermeij, Geerat (2012). 《Approaching a state shift in Earth's biosphere》. 《Nature》 486. 52–58쪽. Bibcode:2012Natur.486...52B. doi:10.1038/nature11018. hdl:10261/55208. ISSN 1476-4687. PMID 22678279. S2CID 4788164.

- ↑ Pollard, David; DeConto, Robert M. (2005). 《Hysteresis in Cenozoic Antarctic ice-sheet variations》. 《Global and Planetary Change》 45. 9–12쪽. Bibcode:2005GPC....45....9P. doi:10.1016/j.gloplacha.2004.09.011.

- ↑ 가 나 Thomas, Zoë A. (2016년 11월 15일). 《Using natural archives to detect climate and environmental tipping points in the Earth System》. 《Quaternary Science Reviews》 152. 60–71쪽. Bibcode:2016QSRv..152...60T. doi:10.1016/j.quascirev.2016.09.026. ISSN 0277-3791. 2021년 11월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 20일에 확인함.

- ↑ Lenton, Tim; Livina, V.N.; Dakos, V.; Van Nes, E.H.; Scheffer, M. (2012). 《Early warning of climate tipping points from critical slowing down: comparing methods to improve robustness》. 《Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences》 370. 1185–1204쪽. Bibcode:2012RSPTA.370.1185L. doi:10.1098/rsta.2011.0304. ISSN 1364-503X. PMC 3261433. PMID 22291229.

- ↑ Rosier, Sebastian (2021년 4월 6일). “Guest post: Identifying three "tipping points" in Antarctica's Pine Island glacier”. 《Carbon Brief》. 2021년 7월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 8월 1일에 확인함.

- ↑ 가 나 Rosier, Sebastian H. R.; Reese, Ronja; Donges, Jonathan F.; De Rydt, Jan; Gudmundsson, G. Hilmar; Winkelmann, Ricarda (2021년 3월 25일). 《The tipping points and early warning indicators for Pine Island Glacier, West Antarctica》. 《The Cryosphere》 15. 1501–1516쪽. Bibcode:2021TCry...15.1501R. doi:10.5194/tc-15-1501-2021. ISSN 1994-0416. S2CID 233738686. 2021년 8월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 8월 1일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 Brovkin, Victor; Brook, Edward; Williams, John W.; Bathiany, Sebastian 외 (2021년 7월 29일). 《Past abrupt changes, tipping points and cascading impacts in the Earth system》. 《Nature Geoscience》 14. 550–558쪽. Bibcode:2021NatGe..14..550B. doi:10.1038/s41561-021-00790-5. hdl:2078.1/255551. S2CID 236504982. 2021년 7월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 8월 1일에 확인함.

- ↑ Liu, Yanlan; Kumar, Mukesh; Katul, Gabriel G.; Porporato, Amilcare (2019년 11월). 《Reduced resilience as an early warning signal of forest mortality》. 《Nature Climate Change》 9. 880–885쪽. Bibcode:2019NatCC...9..880L. doi:10.1038/s41558-019-0583-9. ISSN 1758-6798. S2CID 203848411. 2021년 8월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 8월 1일에 확인함.

- ↑ Boers, Niklas; Rypdal, Martin (2021년 5월 25일). 《Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point》. 《미국 국립과학원 회보》 118. Bibcode:2021PNAS..11824192B. doi:10.1073/pnas.2024192118. ISSN 0027-8424. PMC 8166178. PMID 34001613.

- ↑ Chen, D.; Rojas, M.; Samset, B.H.; Cobb, K. 외 (2021). 〈Chapter 1: Framing, context, and methods〉 (PDF). Masson-Delmotte, V. (편집). 《Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change》. Section 1.4.4.3.

- ↑ Lenton, Tim (2011). 《Early warning of climate tipping points》. 《Nature Climate Change》 1. 201–209쪽. Bibcode:2011NatCC...1..201L. CiteSeerX 10.1.1.666.244. doi:10.1038/nclimate1143. ISSN 1758-6798.

- ↑ Ditlevsen, Peter D.; Johnsen, Sigfus J. (2010). 《Tipping points: Early warning and wishful thinking》. 《Geophysical Research Letters》 37. n/a쪽. Bibcode:2010GeoRL..3719703D. doi:10.1029/2010GL044486. ISSN 1944-8007.

- ↑ Wieczorek, S.; Ashwin, P.; Luke, C. M.; Cox, P. M. (2011년 5월 8일). 《Excitability in ramped systems: the compost-bomb instability》. 《Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences》 467. 1243–1269쪽. Bibcode:2011RSPSA.467.1243W. doi:10.1098/rspa.2010.0485. ISSN 1364-5021.

- ↑ Luke, C. M.; Cox, P. M. (2011). 《Soil carbon and climate change: from the Jenkinson effect to the compost-bomb instability》. 《European Journal of Soil Science》 62. 5–12쪽. Bibcode:2011EuJSS..62....5L. doi:10.1111/j.1365-2389.2010.01312.x. ISSN 1365-2389. S2CID 55462001.

- ↑ Lohmann, Johannes; Ditlevsen, Peter D. (2021). 《Risk of tipping the overturning circulation due to increasing rates of ice melt》. 《미국 국립과학원 회보》 118. Bibcode:2021PNAS..11817989L. doi:10.1073/pnas.2017989118. ISSN 0027-8424. PMC 7936283. PMID 33619095.

- ↑ Kulp, Scott A.; Strauss, Benjamin H. (2019년 10월 29일). 《New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding》 (영어). 《Nature Communications》 10. 4844쪽. Bibcode:2019NatCo..10.4844K. doi:10.1038/s41467-019-12808-z. ISSN 2041-1723. PMC 6820795. PMID 31664024.

- ↑ van Westen, René M.; Kliphuis, Michael; Dijkstra, Henk A. (2024년 2월 9일). 《Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course》 (영어). 《Science Advances》 10. arXiv:2308.01688. Bibcode:2024SciA...10K1189V. doi:10.1126/sciadv.adk1189. ISSN 2375-2548. PMC 10857529

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 38335283. - ↑ Loriani, Sina; Aksenov, Yevgeny; Dijkstra, Henk; England, Matt; Fedoroc, Alexey; Messori, Gabriele; Pausata, Francesco; Sallée, JB; Sinha, Bablu; Sherwood, Steven; Tharammal, Thejna; Armstrong McKay, David; Bala, Govindasamy; Born, Andreas 외 (2023년 12월 6일). 《Global Tipping Points Report 2023 - Chapter 1.4: Tipping points in ocean and atmosphere circulations》. 《Global Tipping Points Report》.

- ↑ OECD (2022). 《Climate Tipping Points: Insights for Effective Policy Action》 (영어). 파리: 경제협력개발기구. doi:10.1787/abc5a69e-en. ISBN 978-92-64-85876-3.

- ↑ Ritchie, Paul D. L.; Smith, Greg S.; Davis, Katrina J.; Fezzi, Carlo; Halleck-Vega, Solmaria; Harper, Anna B.; Boulton, Chris A.; Binner, Amy R.; Day, Brett H.; Gallego-Sala, Angela V.; Mecking, Jennifer V.; Sitch, Stephen A.; Lenton, Timothy M.; Bateman, Ian J. (2020년 1월 13일). 《Shifts in national land use and food production in Great Britain after a climate tipping point》 (영어). 《Nature Food》 1. 76–83쪽. doi:10.1038/s43016-019-0011-3. ISSN 2662-1355.

- ↑ 가 나 Steffen, Will; Rockström, Johan; Richardson, Katherine; Lenton, Timothy M.; Folke, Carl; Liverman, Diana; Summerhayes, Colin P.; Barnosky, Anthony D.; Cornell, Sarah E.; Crucifix, Michel; Donges, Jonathan F. (2018년 8월 14일). 《Trajectories of the Earth System in the Anthropocene》 (영어). 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 115. 8252–8259쪽. Bibcode:2018PNAS..115.8252S. doi:10.1073/pnas.1810141115. PMC 6099852. PMID 30082409.

- ↑ Betts, Richard (2018년 8월 9일). “Hothouse Earth: here's what the science actually does – and doesn't – say” (미국 영어). 《The Conversation》. 2024년 10월 16일에 확인함.

- ↑ Wang, Seaver; Foster, Adrianna; Lenz, Elizabeth A.; Kessler, John D.; Stroeve, Julienne C.; Anderson, Liana O.; Turetsky, Merritt; Betts, Richard; Zou, Sijia; Liu, Wei; Boos, William R.; Hausfather, Zeke (2023년 2월 15일). 《Mechanisms and Impacts of Earth System Tipping Elements》 (영어). 《Reviews of Geophysics》 61. Bibcode:2023RvGeo..6100757W. doi:10.1029/2021RG000757. ISSN 8755-1209.

- ↑ 가 나 Brovkin, Victor; Brook, Edward; Williams, John W.; Bathiany, Sebastian; Lenton, Tim; Barton, Michael; DeConto, Robert M.; Donges, Jonathan F.; Ganopolski, Andrey; McManus, Jerry; Praetorius, Summer (2021). 《Past abrupt changes, tipping points and cascading impacts in the Earth system》. 《Nature Geoscience》 14. 550–558쪽. Bibcode:2021NatGe..14..550B. doi:10.1038/s41561-021-00790-5. hdl:2078.1/255551. ISSN 1752-0908. S2CID 236504982.

- ↑ “What can Venus tell us about climate change on Earth?”. 《BBC Sky at Night Magazine》. 2022년 7월 18일에 확인함.

- ↑ Dunbar, Brian (2015년 5월 6일). “Venus”. 《NASA》. 2022년 7월 18일에 확인함.

- ↑ Scoping of the IPCC 5th Assessment Report Cross Cutting Issues (PDF) (보고서). 《Thirty-first Session of the IPCC Bali, 26–29 October 2009》. 2009년 11월 9일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2019년 3월 24일에 확인함.

- ↑ Hansen, James; Sato, Makiko; Russell, Gary; Kharecha, Pushker (2013). 《Climate sensitivity, sea level and atmospheric carbon dioxide》. 《Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences》 371. 20120294. arXiv:1211.4846. Bibcode:2013RSPTA.37120294H. doi:10.1098/rsta.2012.0294. PMC 3785813. PMID 24043864.