대한민국의 배타적 경제 수역

대한민국의 배타적 경제 수역(한국 한자: 大韓民國의 排他的經濟水域, 영어: Exclusive Economic Zone of South Korea)은 전 세계 기준으로 약 63번째로 크며, 면적은 288,045㎢이다.[1][2] 한반도 전체의 EEZ의 면적은 43.8만㎢이다.[3]

역사

[편집]조선은 혼일강리역대국도지도, 한글조선전도 등을 통해서 한반도을 감싸고 있는 황해, 남해 그리고 동해에 대한 지도를 제작하였다. 이러한 고지도들은 울릉도와 독도에 대한 조선의 영유권을 정확하게 표기하고 있다.[4][5]

조선과 대한제국 시기, 영국, 러시아, 프랑스 등 서양의 제국주의 국가들이 한반도의 해양을 측량하였다.[6] 그리고 일본 제국은 강화도 조약를 통해 해양 측량권을 따냈다.[7]

1948년 남한에 단독 정부가 수립되고, 본격적으로 대한민국 정부는 배타적 경제 수역에 대한 관리에 들어가게 된다. 이를 최초로 구체화시킨 정치적 선언이 바로 이승만 대통령의 평화선이다.[8][9] 당시 일본 어민의 불법적인 어로 활동과 독도 침입 문제에 대응하기 위해 1952년 1월 18일에 선포되었다. 이러한 평화선 선포의 배경은, 1950년대 일본 어선들은 제주도와 흑산도를 중심으로 한 한반도 남서 해역에서 대규모로 선단을 이루어 어로작업을 벌였던 것과 무관하지 않다.[10] 당시 대한민국 해양경찰청과 일본 어민들 간 충돌이 자주 이뤄졌으며, 다이호마루 사건 또한 이러한 맥락에서 발생하였다.[11][12]

1965년, 박정희 대통령은 일본과 관계 개선을 위한 한일기본조약의 부속 조약으로 한일어업협정을 체결하여 해양 영토에 대한 기준을 설정하였다. 그러나 대한민국과 일본 간 배타적 경제 수역의 경계선을 최종적으로 확정하지 못하고, 독도 인근을 공동어로구역으로 지정하였다.

대한민국은 1983년에 채택된 해양법에 관한 유엔 협약을 남북 유엔 동시가입 이후 1994년 2월에 비준하여 동년 11월에 발효하였다.[13][14] 이를 통해서 대한민국도 여타 유엔 회원국처럼 국제법상 EEZ 설정이 가능해졌다.1996년에는 대한민국의 배타적 경제 수역을 선언하였으며, 국무총리 훈령 제158호: "배타적 경제수역에서의 권리 행사 등에 관한 규정"을 제정하였다.[15]

지리

[편집]| 지역 | EEZ 면적 (km2) |

|---|---|

| 제주도 | 120,000km² |

| 울릉도, 독도 | 50,000km²~60,000km² |

| 동해 | 86,000km² |

| 남해 | 130,000km² |

| 황해 | 77,000km²~90,000km² |

| 총합 | 463,000㎢~486,000㎢ |

주변국과 갈등

[편집]

일본

[편집]1998년 1월 23일, 일본은 한국의 김대중 정부의 출범과 대한민국의 IMF 구제금융 요청의 틈을 타 기존의 한일어업협정을 일방적으로 파기했다.[16] 일본의 일방적 파기 이후, 양국은 교섭 끝에 1998년 9월 25일 신한일어업협정을 타결했다.[17] 신한일어업협정 체결을 통해 양국은 남해와 동해에 중간수역을 설정하고, 양국 어선들의 조업 활동을 규제하게 되었다.[18]

신한일어업협정과 별개로, 일본은 독도 분쟁을 지속적으로 벌이고 있다.[19] 특히 독도를 일본 혼슈 주고쿠 지방의 시마네현 소속으로 인식하며, 자국의 교과서에 대한민국이 독도를 불법적으로 점유하고 있다고 명시하고 있다.[20] 그리고 일본 정부의 공식 문건에서 독도를 자국 영토로 기재하고 있다.

북한

[편집]

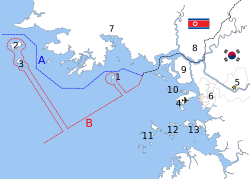

북한은 대한민국 서해 5도와 조선민주주의인민공화국 황해남도 해안 사이에 설정된 해상 경계선에 대해서는 매우 민감하게 반응하고 있다. 북한은 2000년대까지 별다른 입장을 표명하지 않고 있었으나, 입장을 바꾸고 기존의 북방한계선을 일방적으로 거부하고 새로운 조선 서해 해상 군사분계선을 주장하였다. 그러나 대한민국은 이를 받아드리지 않았다. 양국의 긴장은 이는 남북간 실질적인 무력 충돌로 이어졌으며, 제1연평해전, 제2연평해전, 대청해전을 초래하였다.[21][22][23]

중국

[편집]대한민국이 1996년에 배타적 경제 수역을 선언하고 2년 뒤인 1998년에 중국 또한 자국의 배타적 경제 수역을 선언하였다. 이에 양국 간 해양 경계가 명확하게 구분되지 않았기에, 2000년에 한중어업협정 체결을 통해서 해양 경계를 확정하는데 합의하였다. 그러나 황해의 양국의 중첩되는 수역은 잠정조치수역으로 설정하는데 합의하였다.[24][25] 그러나 명확하지 않은 경계선 때문에 중국 어선의 불법적인 어로 활동이 대한민국의 수역에서도 빈번하게 일어나고 있다.[26][27] 이러한 중국 불법어선에 대한 대한민국 해양경찰의 지속적인 단속활동이 일어나고 있지만, 단속을 피해서 북방한계선을 넘어가는 중국 선단에 대한 효과적인 대응책이 없는 상황이다.[28][29]

각주

[편집]- ↑ “Land versus Sea | Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 대한민국 국토교통부. “연안실무 Q&A”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 해양수산부. “해양수산부”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “바다의 역사, 그들의 기록”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 대한민국 국가지도집. “고지도에 나타난 동해와 독도”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ Association, Journal of the Korean Cartographic (2019년 8월 31일). “The Naming Characteristics of Marine Geographical Features Around the Korean Peninsula by Western Countries during the Period of 1787~1910”. 《Journal of the Korean Cartographic Association》 19 (2): 17~39–17~39. doi:10.16879/jkca.2019.19.2.017. ISSN 1598-6160.

- ↑ 韓哲昊 (2021년 5월). “조일수호조규 체결 후 일본 군함 호쇼(鳳翔)의 조선 해안 최초 측량과 그 의의”. 《한국사학보》 (83): 161–197. doi:10.21490/jskh.2021.5.83.161. ISSN 1229-6252.

- ↑ “18일부터 ‘이승만 라인 선언’ 기록 서비스”. 2010년 1월 18일. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 배규성 (2013년 7월). “이승만 라인(평화선)의 재고찰 : 해양법 발전에서의 의의와 독도 문제에서의 의미 :해양법 발전에서의 의의와 독도 문제에서의 의미”. 《일본문화연구》 47: 213–238. ISSN 2765-7124.

- ↑ 최영호 (2016년 12월). “'평화선' 침범 혐의로 한국에 억류된 일본인 어민”. 《한일관계사연구》 55: 349–384. doi:10.18496/kjhr.2016.12.55.349. ISSN 1229-3687.

- ↑ 박병섭 (2017년 6월). “일본의 해적어법·약탈어업과 평화선·독도에 대한 오해”. 《독도연구》 22: 131–169. ISSN 1975-390X.

- ↑ “1954년 일본의회 ‘독도 국제사법재판소(ICJ)제소’ 추진발언과 배경분석 ?일본의회 독도관련 기록 모음집을 중심으로? - KSII Transactions on Internet and Information Systems - 한국일본문화학회 - KISS”. 《학술논문검색사이트 KISS》.

- ↑ 대한민국 국토교통부. “정책정보”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “[해양법 비준]해양재판소 구성시기 미뤄져”. 1994년 12월 5일. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 법제처. “배타적경제수역법과 배타적경제수역에서의 외국인어업등에대한주권적권리의행사에관한법률 < 법제 < 지식창고”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 일본,한일 어업협정 일방 파기 선언-정부 강력 대응

- ↑ 한일 어업협정 타결. 양국 모두 불만

- ↑ 이동원 (2020년 1월). “신한일어업협정의 체결과정에 대한 연구”. 《독도연구》 (28): 329–380. ISSN 1975-390X.

- ↑ 뉴스, SBS (2012년 8월 18일). “[취재파일] 독도에서 일본과 교전이 있었을까?”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ Panda, Ankit. “Dokdo-Takeshima Row Reignites Over New Japanese Textbooks” (미국 영어). 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “『연평해전』발간 – 한국해양전략연구소”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “제2연평해전 '승전역사'로 기록”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “[북한주요동향] '대청해전' 관련, 북한 반응 종합”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “국가기록원>기록물열람>통합검색>국정분야주제별검색>분야별주제검색”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ 박용현 (2006년 5월). “한중어업협정상 새로운 어업수역체제에 관한 연구”. 《법학연구》 22: 373–393. ISSN 1229-3113.

- ↑ 박현주 (2021년 4월 23일). “중국 어선 240척 한밤 싹쓸이…중국, 한국에 "단속 심하게 말라" 적반하장”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “중국어선 불법어업 근절대책”. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ “홍도 앞바다 점령한 괴선박... 쫓아가도 소용 없었다”. 2012년 1월 19일. 2025년 6월 28일에 확인함.

- ↑ ““연평 바다 새까맣게 메운 중국 어선에 분노해 돌발행동””. 2016년 6월 5일. 2025년 6월 28일에 확인함.