말레이시아 연방 헌법

| 말레이시아 연방 헌법 | |

|---|---|

| Perlembagaan Persekutuan Malaysia | |

2020년 말레이시아 연방 헌법 재판 | |

| 나라 | |

| 성립 | 1957년 8월 27일 |

| 정부체제 | 연방제 의원내각제 입헌군주제 |

| 권력분립 | 삼권분립 (입법·행정·사법) |

| 원수 | 양 디페르투안 아공 |

| 입법 | 양원제 (원로원 (말레이시아) 및 대의원 (말레이시아)) |

| 행정 | 세 개 (집행, 입법, 사법) |

| 서명 | 리드 위원회 및 이후 코볼드 위원회 대표 |

말레이시아 연방 헌법(말레이어: Perlembagaan Persekutuan Malaysia)은 1957년 말라야 연방의 헌법으로 발효되었고 1963년에 개정되어 말레이시아 헌법을 구성했으며, 말레이시아의 최고 법률로서 총 183개의 조항을 담고 있다.[1] 이는 이전의 두 문서인 1948년 말라야 연방 협정과 1957년 독립 헌법의 영향을 받은 성문 법률 문서이다. 이 연방은 처음에는 말라야 연방(말레이어: Persekutuan Tanah Melayu)으로 불렸으며, 사바주, 사라왁주 및 싱가포르(현재는 독립)가 연방의 일부가 되면서 현재의 이름인 말레이시아를 채택했다.[2] 이 헌법은 연방을 입헌군주제로 확립하며, 양 디페르투안 아공이 주로 의례적인 역할을 하는 국가원수로서 존재한다.[3] 이는 말레이시아 정부의 세 가지 주요 부문인 양원제 입법부인 말레이시아 의회의 설립 및 조직을 규정하며, 이는 대의원 (말레이시아)(Dewan Rakyat)과 원로원 (말레이시아)(Dewan Negara)으로 구성된 의회, 말레이시아 총리와 그의 내각 장관들이 이끄는 행정부, 그리고 말레이시아 연방 법원이 이끄는 사법부로 나뉜다.[4]

역사

[편집]헌법 회의: 1956년 1월 18일부터 2월 6일까지 런던에서 헌법 회의가 열렸는데, 이 회의에는 말라야 연방 대표단(4명의 통치자 대표, 연방 수석 장관(툰쿠 압둘 라만) 및 다른 세 명의 장관), 그리고 말라야 주재 영국 고등판무관 및 그의 고문들이 참석했다.[5]

리드 위원회: 이 회의는 완전한 자치와 독립적인 말라야 연방을 위한 헌법을 고안할 위원회를 임명할 것을 제안했다.[6] 이 제안은 엘리자베스 2세 여왕과 말레이 통치자들에 의해 수락되었다. 이에 따라, 이 합의에 의거하여 영연방 국가들의 헌법 전문가들로 구성되고 저명한 상임항소법관인 로드 (윌리엄) 리드가 이끄는 리드 위원회가 적절한 헌법에 대한 권고안을 마련하기 위해 임명되었다. 위원회의 보고서는 1957년 2월 11일에 완성되었다. 이 보고서는 이후 영국 정부, 통치자 회의 및 말라야 연방 정부가 임명한 실무단에 의해 검토되었고, 연방 헌법은 그 권고안을 바탕으로 제정되었다.[7]

헌법: 헌법은 1957년 8월 27일에 발효되었지만 공식적인 독립은 8월 31일에야 이루어졌다.[8] 이 헌법은 1963년에 사바, 사라왁, 싱가포르를 연방의 추가 회원국으로 받아들이고 말레이시아 합의에 명시된 헌법 개정 사항을 반영하기 위해 개정되었으며, 여기에는 연방의 이름을 "말레이시아"로 변경하는 것이 포함되었다. 따라서 법적으로 말하면, 말레이시아의 설립은 새로운 국민을 창조한 것이 아니라, 단순히 1957년 헌법에 의해 생성된 연방에 새로운 회원국들을 추가하고 이름을 변경한 것에 불과하다.[9]

구성

[편집]현재 형태(2010년 11월 1일)의 헌법은 15개의 부분, 230개의 조항, 13개의 부록(57개의 개정안 포함)으로 구성되어 있다.

부분

[편집]부록

[편집]다음은 헌법의 부록 목록이다.

- 제1부록 [제18조 (1), 제19조 (9)] – 등록 또는 귀화 신청자의 선서

- 제2부록 [제39조] – 말레이시아의 날 이전, 그 날, 또는 그 날 이후에 태어난 사람들의 법률에 의한 시민권 및 시민권 관련 보충 조항

- 제3부록 [제32조 및 제33조] – 양 디페르투안 아공 및 티말반 양 디페르투안 아공의 선거

- 제4부록 [제37조] – 양 디페르투안 아공 및 티말반 양 디페르투안 아공의 취임 선서

- 제5부록 [제38조 (1)] – 통치자 회의

- 제6부록 [제43조 (6), 제43B조 (4), 제57조 (1A)(a), 제59조 (1), 제124조, 제142조 (6)] – 선서 및 확인의 형식

- 제7부록 [제45조] – 상원의원 선거

- 제8부록 [제71조] – 주 헌법에 삽입될 조항

- 제9부록 [제74조, 제77조] – 입법 목록

- 제10부록 [제109조, 제112C조, 제161C조 (3)*] – 주에 할당된 보조금 및 수입원

- 제11부록 [제160조 (1)] – 1948년 해석 및 일반 조항 조례(말라야 연합 조례 제7호, 1948년)의 헌법 해석 적용 조항

- 제12부록 – 1948년 말라야 연방 협정의 조항 중 독립의 날 이후 입법회에 적용된 조항 (폐지)

- 제13부록 [제113조, 제116조, 제117조] – 선거구 획정 관련 조항

*참고 – 이 조항은 1976년 8월 27일부터 발효된 법 A354 제46조에 의해 폐지되었다. – 법 A354 제46조 참조.

기본적 자유

[편집]말레이시아의 기본적 자유는 헌법 제5조부터 제13조에 걸쳐 다음 표제 아래 명시되어 있다: 인신의 자유, 노예제 및 강제 노동 금지, 소급 형사법 및 반복 재판에 대한 보호, 평등, 망명 및 거주 이전의 자유 금지, 표현의 자유, 집회의 자유, 결사의 자유, 종교의 자유, 교육에 관한 권리 및 재산을 소유할 권리. 이러한 자유와 권리 중 일부는 제한과 예외가 있으며, 일부는 시민에게만 부여된다(예: 표현의 자유, 집회의 자유, 결사의 자유).

제5조 – 생명과 자유에 대한 권리

[편집]제5조는 다음과 같은 여러 가지 기본적인 인권을 보장한다.

- 법률에 의하지 않고는 누구도 생명이나 인신의 자유를 박탈당하지 아니한다.

- 불법적으로 구금된 사람은 고등법원에 의해 석방될 수 있다(인신보호청원 권리).

- 체포된 사람은 체포 이유를 고지받을 권리와 자신이 선택한 변호사의 도움을 받을 권리가 있다.

- 누구도 판사의 허락 없이 24시간 이상 체포될 수 없다.

제6조 – 노예 금지

[편집]제6조는 누구도 노예로 잡히지 않을 것을 규정한다. 모든 형태의 강제 노동은 금지되지만, 연방 법률(예: 1952년 국가 복무법)은 국가 목적을 위한 강제 복무를 규정할 수 있다. 법원에서 부과된 징역형에 따른 작업은 강제 노동이 아니라고 명시적으로 규정되어 있다.

제7조 – 소급 형사법 또는 처벌 증가 금지 및 형사 재판 반복 금지

[편집]형사법 및 절차 분야에서 이 조항은 다음과 같은 보호를 제공한다.

- 행위 또는 부작위가 행해질 당시 법률에 의해 처벌되지 아니한 행위 또는 부작위에 대하여는 누구도 처벌받지 아니한다.

- 누구도 범죄를 저지를 당시 법률에 규정된 것보다 더 큰 처벌을 받지 아니한다.

- 범죄에 대해 무죄 또는 유죄 판결을 받은 사람은 법원의 재심 명령이 있는 경우를 제외하고는 동일한 범죄에 대해 다시 재판받지 아니한다.

제8조 – 평등

[편집]제8조 (1)항은 모든 사람은 법 앞에 평등하며 법의 평등한 보호를 받을 권리가 있다고 규정한다.

제2항은 다음과 같이 명시한다. "이 헌법에 명시적으로 허용된 경우를 제외하고, 종교, 인종, 혈통, 성별 또는 출생지에 근거한 시민에 대한 차별은 어떠한 법률에서도, 공공 기관 하의 어떠한 직위나 고용의 임명에서도, 또는 재산의 취득, 보유 또는 처분 또는 어떠한 무역, 사업, 직업, 소명 또는 고용의 설립 또는 수행과 관련된 어떠한 법률의 행정에서도 허용되지 아니한다."

헌법상 명시적으로 허용되는 예외에는 제153조에 따라 반도 말레이시아의 말레이인과 사바주 및 사라왁주의 원주민을 위한 특별한 지위를 보호하기 위한 적극적 조치가 포함된다.

제9조 – 추방 금지 및 거주 이전의 자유

[편집]이 조항은 말레이시아 시민이 국가로부터 추방되는 것을 보호한다. 또한 모든 시민은 연방 전역에서 자유롭게 이동할 권리가 있지만, 의회는 반도 말레이시아에서 사바 및 사라왁로의 시민 이동에 제한을 가할 수 있도록 허용된다.

제10조 – 표현, 집회 및 결사의 자유

[편집]제10조 (1)항은 모든 말레이시아 시민에게 표현의 자유, 평화롭게 집회할 권리, 결사를 형성할 권리를 부여하지만, 이러한 자유와 권리는 절대적이지 않다. 헌법 자체는 제10조 (2), (3), (4)항에 의해 연방의 안보, 다른 국가들과의 우호 관계, 공공 질서, 도덕성을 위해, 의회의 특권을 보호하기 위해, 법정 모독, 명예 훼손 또는 범죄 선동에 대비하기 위해 법률로 제한을 부과할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

제10조는 헌법 제2부의 핵심 조항이며, 말레이시아 사법계에서는 "최고의 중요성"을 가진 것으로 간주되어 왔다. 그러나 제2부의 권리, 특히 제10조는 "헌법의 다른 부분들, 예를 들어 특별 및 비상 권한과 관련된 제11부와 1969년 이래 존재했던 영구적인 비상 사태에 의해 너무 심하게 제한되어, [헌법]의 높은 원칙 대부분이 상실되었다"고 주장되어 왔다.[10]

제10조 (4)항은 의회가 헌법 제3부, 제152조, 제153조 또는 제181조의 조항에 의해 확립되거나 보호되는 어떠한 사항, 권리, 지위, 위치, 특권, 주권 또는 특권에 대한 의문을 제기하는 것을 금지하는 법률을 통과시킬 수 있다고 명시한다.

공식 비밀로 분류된 정보를 유포하는 것을 범죄로 규정하는 공식 비밀 법과 같은 여러 법률이 제10조에 의해 부여된 자유를 규제한다.

집회의 자유에 관한 법률

[편집]1958년 공공 질서 (보존) 법에 따라 관련 장관은 공공 질서가 심각하게 교란되거나 심각하게 위협받는 지역을 최대 1개월 동안 "선포 구역"으로 일시적으로 선포할 수 있다. 말레이시아 왕립 경찰은 이 법에 따라 선포 구역에서 공공 질서를 유지하기 위한 광범위한 권한을 가진다. 여기에는 도로 폐쇄, 장벽 설치, 통행 금지, 5명 이상의 행진, 회의 또는 집회 금지 또는 규제 권한이 포함된다. 이 법에 따른 일반적인 범죄는 6개월 이하의 징역형으로 처벌될 수 있지만, 더 심각한 범죄의 경우 최대 징역형이 더 높으며(예: 공격용 무기 또는 폭발물 사용 시 10년), 형벌에는 채찍질이 포함될 수 있다.[11]

이전에 제10조의 자유를 제한했던 또 다른 법률은 1967년 경찰법으로, 면허 없이 공공장소에서 3명 이상의 모임을 범죄화했다. 그러나 그러한 모임을 다루는 경찰법의 관련 조항은 2012년 4월 23일부터 시행된 2012년 경찰 (개정) 법에 의해 폐지되었다. 같은 날 시행된 2012년 평화로운 집회법은 공공 집회를 다루는 주요 법률로서 경찰법을 대체했다.[12]

2012년 평화로운 집회법

평화로운 집회법은 시민들에게 이 법에 따른 제한을 조건으로 평화로운 집회를 조직하고 참여할 권리를 부여한다. 이 법에 따라 시민들은 경찰에 10일 전 통지(법 제9조 (1)항)를 하면 행진을 포함한 집회(법 제3조의 "집회" 및 "집회 장소" 정의 참조)를 개최할 수 있다. 그러나 결혼 피로연, 장례 행렬, 축제 기간 중 오픈 하우스, 가족 모임, 종교 집회 및 지정된 집회 장소에서의 집회와 같은 특정 유형의 집회에는 통지가 필요하지 않다(법 제9조 (2)항 및 제3부록 참조). 그러나 "대규모" 행진 또는 집회로 구성된 거리 시위는 허용되지 않는다(법 제4조 (1)(c)항 참조).

말레이시아 변호사 협회(Malaysian Bar Council)의 평화로운 집회법에 대한 의견은 다음과 같다.

PA2011은 경찰이 "거리 시위"와 "행진"을 결정하도록 허용하는 것으로 보인다. 경찰이 그룹 A가 한 장소에 모여 다른 장소로 이동하는 집회를 "거리 시위"라고 말하면, 이는 금지될 것이다. 경찰이 그룹 B가 한 장소에 모여 다른 장소로 이동하는 집회를 "행진"이라고 말하면, 이는 금지되지 않고 경찰은 그룹 B가 진행하도록 허용할 것이다. 2011년 평화로운 집회 법안에 대한 FAQ.

시민 사회와 말레이시아 변호사 협회는 "연방 헌법에 보장된 집회의 자유에 불합리하고 불균형적인 제약을 가한다는 이유로 2011년 평화로운 집회 법안("PA 2011")에 반대한다." 말레이시아 변호사 협회 회장의 평화로운 집회 법안 42/2011에 대한 의원들에게 보내는 공개 서한

표현의 자유에 관한 법률

[편집]1984년 출판 및 인쇄 법은 내무부 장관에게 신문 출판 허가를 부여, 정지, 취소할 수 있는 재량권을 부여한다. 2012년 7월까지 장관은 그러한 문제에 대해 "절대적인 재량권"을 행사할 수 있었지만, 이 절대적인 재량권은 2012년 출판 및 인쇄 (개정) 법에 의해 명시적으로 제거되었다. 이 법은 또한 면허 없이 인쇄기를 소유하는 것을 범죄로 규정한다.[13]

1948년 소요죄 법은 "선동적인 경향"을 가진 행위를 범죄로 규정하며, 여기에는 구두 발언 및 출판물이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. "선동적인 경향"의 의미는 1948년 소요죄 법 제3조에 정의되어 있으며, 본질적으로는 지역 상황에 맞게 수정된 영국 관습법상의 소요죄 정의와 유사하다.[14] 유죄 판결 시 최대 RM5,000의 벌금, 3년의 징역 또는 둘 다의 형벌을 받을 수 있다.

소요죄 법은 특히 표현의 자유에 가하는 제한 때문에 법률가들로부터 많은 논평을 받았다. 아즐란 샤 판사(이후 양 디페르투안 아공)는 한때 다음과 같이 말했다.

표현의 자유는 소요죄 법의 해악 범위에 들어서는 순간 사라진다.[15]

1 MLJ 111 사건에서 수피안 LP는 1969년 5월 13일 폭동 이후 1970년에 소요죄 법이 개정되어 시민권, 언어, 부미푸트라의 특별한 지위, 통치자의 주권이 선동적인 문제 목록에 추가된 것과 관련하여 다음과 같이 말했다.

기억력이 짧은 말레이시아인들과 성숙하고 동질적인 민주주의 국가에 사는 사람들은 왜 민주주의에서 어떤 문제, 특히 의회에서 모든 장소에서 논의가 억압되어야 하는지 궁금해할 것이다. 언어 등에 대한 불만과 문제들이 덮어두고 곪아 터지게 하는 것보다 공개적으로 논의되는 것이 더 낫다고 말할 수 있을 것이다. 그러나 1969년 5월 13일과 그 이후에 일어난 일을 기억하는 말레이시아인들은 언어와 같은 민감한 문제에 끊임없이 집착함으로써 인종적 감정이 너무 쉽게 자극된다는 것을 슬프게도 알고 있으며, 인종적 폭발을 최소화하기 위해 개정안이 만들어졌다 [소요죄 법에].

결사의 자유

[편집]제10조 (1)(c)항은 국가 안보, 공공 질서 또는 도덕성의 이유로 또는 노동 또는 교육 관련 법률(제10조 (2)(c)항 및 (3)항)에 의해 연방 법률을 통해 부과되는 제한만을 조건으로 결사의 자유를 보장한다. 현직 선출된 입법자들이 자신의 정당을 바꿀 자유와 관련하여 말레이시아 대법원은 켈란탄 주 입법회 대 노르딘 살레 사건에서 켈란탄 주 헌법의 "탈당 금지" 조항이 결사의 자유에 대한 권리를 침해한다고 판결했다. 이 조항은 정치 정당의 구성원인 켈란탄 입법회 의원은 그러한 정치 정당에서 사임하거나 제명될 경우 입법회 의원직을 상실한다고 규정했다. 대법원은 켈란탄 탈당 금지 조항이 무효라고 판결했는데, 이는 이 조항의 "직접적이고 불가피한 결과"가 입법회 의원들이 결사의 자유에 대한 권리를 행사하는 것을 제한하기 때문이었다. 더욱이, 말레이시아 연방 헌법은 주 입법회 의원이 자격을 박탈당할 수 있는 근거(예: 정신 이상)의 완전한 목록을 제시하고 있으며, 자신의 정치 정당에서 사임하는 것을 근거로 한 자격 박탈은 그 중 하나가 아니다.

제11조 – 종교의 자유

[편집]제11조는 모든 사람이 자신의 종교를 고백하고 실천할 권리가 있다고 규정한다. 모든 사람은 자신의 종교를 전파할 권리가 있지만, 주 법률 및 연방 직할구에 대해서는 연방 법률이 무슬림들 사이에서 어떠한 종교 교리나 신념의 전파를 통제하거나 제한할 수 있다. 그러나 비무슬림들 사이에서 선교 활동을 수행할 자유는 있다.

제12조 – 교육에 관한 권리

[편집]교육과 관련하여 제12조는 (i) 공공 기관이 유지하는 교육 기관의 행정에서, 특히 학생 입학 또는 학비 납부에서, 그리고 (ii) 공공 기관의 기금에서 어떠한 교육 기관(공공 기관이 유지하든 안 하든, 말레이시아 내외에서)의 학생 유지 또는 교육을 위한 재정 지원 제공에서 종교, 인종, 혈통 또는 출생지에 근거한 어떠한 시민에 대한 차별도 없어야 한다고 규정한다. 그러나 이 조항에도 불구하고 정부는 제153조에 따라 말레이인과 사바 및 사라왁 원주민의 이익을 위한 고등 교육 기관의 할당량 확보와 같은 적극적 조치 프로그램을 시행해야 한다.

종교와 관련하여 제12조는 (i) 모든 종교 단체는 자신의 종교로 아동을 교육하기 위한 기관을 설립하고 유지할 권리가 있으며, (ii) 누구도 자신의 종교가 아닌 다른 종교의 지시를 받거나 어떠한 의식이나 예배에 참여하도록 요구되지 않으며, 이 목적을 위해 18세 미만인 사람의 종교는 그의 부모 또는 보호자가 결정한다고 규정한다.

제13조 – 재산권

[편집]제13조는 법률에 의하지 않고는 누구도 재산을 박탈당하지 아니한다고 규정한다. 어떠한 법률도 적절한 보상 없이 재산의 강제 취득 또는 사용을 규정할 수 없다.

연방과 주의 관계

[편집]제71조 – 주권 및 주 헌법

[편집]연방은 각 주의 말레이 술탄의 주권을 보장해야 한다. 각 주는 통치자로서 술탄이 있든 없든 자체 주 헌법을 가지고 있지만, 통일성을 위해 모든 주 헌법은 표준적인 필수 조항 세트를 가져야 한다(제71조 및 연방 헌법 제8부록 참조). 이 조항들은 다음을 규정한다.

- 통치자와 민주적으로 선출된 의원들로 구성되며 최대 5년간 존속하는 주 입법회 설립.

- 통치자가 의회 의원 중에서 집행부(이그제큐티브 카운슬)를 임명. 통치자는 의회 다수의 신임을 얻을 가능성이 있는 사람을 집행부의 수장(주총리 또는 주지사)으로 임명. 다른 집행부 구성원은 주총리의 조언에 따라 통치자가 임명.

- 주 헌법 및 법률에 따라 거의 모든 문제에 대해 통치자가 집행부의 조언에 따라 행동해야 하는 주 차원의 입헌군주제 창설.

- 의회 해산 시 주 총선 실시.

- 주 헌법 개정 요건 – 의회 의원 3분의 2의 절대 다수 필요.

연방 의회는 필수 조항을 포함하지 않거나 필수 조항과 일치하지 않는 주 헌법을 개정할 권한을 가진다(제71조 (4)).

제73조 – 79조 입법 권한

[편집]

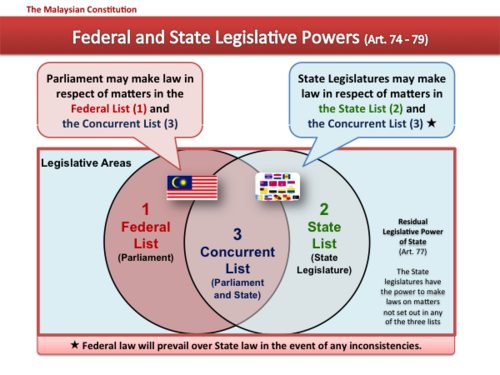

연방, 주 및 동시 입법 목록

[편집]의회는 연방 목록에 속하는 사항(예: 시민권, 국방, 내부 안보, 민형사법, 재정, 무역, 상업 및 산업, 교육, 노동, 관광)에 대해 법률을 제정할 독점적인 권한을 가지며, 각 주는 입법회를 통해 주 목록에 속하는 사항(예: 토지, 지방 정부, 샤리아 법 및 샤리아 법원, 주 공휴일 및 주 공공 사업)에 대해 입법 권한을 가진다. 의회와 주 입법부는 동시 목록에 속하는 사항(예: 상수도 및 주택)에 대해 법률을 제정할 권한을 공유하지만, 제75조는 충돌이 발생하는 경우 연방 법률이 주 법률보다 우선한다고 규정한다.

이 목록들은 헌법 제9부록에 명시되어 있으며, 다음을 포함한다.

- 연방 목록은 목록 I에,

- 주 목록은 목록 II에, 그리고

- 동시 목록은 목록 III에 명시되어 있다.

사바 및 사라왁에만 적용되는 주 목록(목록 IIA) 및 동시 목록(목록 IIIA)에 대한 보충 조항이 있다. 이 조항들은 두 주에 토착 법률 및 관습, 항만(연방으로 선언된 항만 제외), 수력 전기, 결혼, 이혼, 가족법, 증여 및 무유언상속과 관련된 개인법과 같은 사항에 대한 입법 권한을 부여한다.

주의 잔여 권한: 주는 세 목록 중 어느 것에도 나열되지 않은 사항에 대해 법률을 제정할 잔여 권한을 가진다(제77조).

의회의 주를 위한 법률 제정 권한: 의회는 말레이시아가 체결한 국제 조약을 이행하거나 통일된 주 법률을 제정하는 목적과 같은 특정 제한된 경우에 주 목록에 속하는 사항에 대해 법률을 제정할 수 있다. 그러나 그러한 법률이 주에서 효력을 가지려면 주 입법부에 의해 법률로 비준되어야 한다. 유일한 예외는 의회가 통과시킨 법률이 토지법(예: 토지 등기 및 토지 강제 수용) 및 지방 정부(제76조)와 관련된 경우이다.

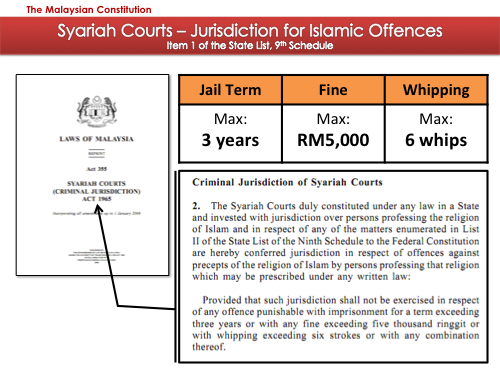

주 이슬람 법률 및 샤리아 법원

[편집]

주는 주 목록 항목 1에 나열된 이슬람 관련 사항에 대한 입법권을 가지며, 이는 특히 다음을 포함한다.

- 이슬람 법률 및 무슬림의 개인 및 가족 법률 제정.

- 형사 법률 및 연방 목록에 속하는 기타 사항을 제외하고, 무슬림이 저지른 이슬람 계율에 위배되는 범죄("이슬람 범죄")를 생성하고 처벌.

- 다음 사항에 대한 관할권을 가진 샤리아 법원 설립:

- 무슬림에게만,

- 주 목록 항목 1에 속하는 사항, 그리고

- 연방 법률에 의해 권한이 부여된 경우에만 이슬람 범죄에 대한 관할권 – 그리고 연방 법률인 1963년 샤리아 법원 (형사 관할권) 법에 따라 샤리아 법원은 이슬람 범죄를 재판할 관할권이 부여되었지만, 다음의 경우 처벌할 수 없다: (a) 3년 이상의 징역, (b) RM5,000을 초과하는 벌금 또는 (c) 6회 이상의 채찍질, 또는 이들의 조합.[16]

기타 조항

[편집]제3조 – 이슬람교

[편집]제3조는 이슬람교가 연방의 종교임을 선언하지만, 이는 헌법의 다른 조항에 영향을 미치지 않는다고 덧붙인다(제4조 (3)). 따라서 이슬람교가 말레이시아의 종교라는 사실 자체로 이슬람 원칙이 헌법에 도입되는 것은 아니지만, 헌법에는 여러 가지 구체적인 이슬람적 특징이 포함되어 있다.

- 주는 이슬람법 및 개인 및 가족법 문제와 관련하여 무슬림을 통치하기 위한 자체 법률을 제정할 수 있다.

- 주는 주 이슬람법과 관련하여 무슬림에 대한 재판을 위한 샤리아 법원을 설립할 수 있다.

- 주는 이슬람 계율에 위배되는 범죄와 관련된 법률을 제정할 수도 있지만, 이는 여러 가지 제한을 받는다: (i) 그러한 법률은 무슬림에게만 적용될 수 있으며, (ii) 그러한 법률은 형사 범죄를 생성할 수 없으며 오직 의회만이 형사법을 생성할 권한을 가지고 있으며, (iii) 주 샤리아 법원은 연방 법률에 의해 허용되지 않는 한 이슬람 범죄에 대한 관할권이 없다(위 섹션 참조).

제32조 – 국가원수

[편집]

말레이시아 헌법 제32조는 연방의 최고 수장 또는 연방의 왕인 양 디페르투안 아공에 대해 규정하며, 그는 특별 법원을 제외하고는 민사 또는 형사 소송에 대한 책임을 지지 않는다. 양 디페르투안 아공의 배우자는 라자 페르마이수리 아공이다.

양 디페르투안 아공은 통치자 회의에 의해 5년 임기로 선출되지만, 언제든지 사임하거나 통치자 회의에 의해 해임될 수 있으며, 통치자로서의 지위를 상실하면 직무를 그만둔다.

제33조는 부 최고 수장 또는 부왕인 티말반 양 디페르투안 아공에 대해 규정하며, 그는 질병 또는 국외 부재로 인해 양 디페르투안 아공이 최소 15일 동안 직무를 수행할 수 없을 것으로 예상될 때 국가원수 역할을 수행한다. 티말반 양 디페르투안 아공 또한 통치자 회의에 의해 5년 임기로 선출되거나, 양 디페르투안 아공의 재위 기간 동안 선출된 경우 그의 재위 기간이 끝날 때까지 직무를 수행한다.

제39조 및 제40조 – 행정부

[편집]법적으로 행정권은 양 디페르투안 아공에게 귀속된다. 이러한 권한은 (헌법이 그에게 자신의 재량에 따라 행동할 것을 허용하는 경우를 제외하고) 내각의 조언에 따라 그가 직접 행사하거나(제40조), 내각, 내각이 승인한 장관, 또는 연방 법률이 승인한 어떤 사람에 의해 행사될 수 있다.

제40조 (2)항은 양 디페르투안 아공이 다음 기능과 관련하여 자신의 재량에 따라 행동할 수 있도록 허용한다. (a) 총리 임명, (b) 의회 해산 요청에 대한 동의 거부, 그리고 (c) 통치자들의 특권, 지위, 명예, 존엄과 관련된 통치자 회의 소집.

제43조 – 총리 및 내각 임명

[편집]양 디페르투안 아공은 그의 행정 기능을 행사하는 데 조언을 제공할 내각을 임명해야 한다. 그는 다음 방식으로 내각을 임명한다.

- 자신의 재량에 따라(제40조 (2)(a) 참조), 그는 먼저 대의원 (말레이시아)에서 다수의 신임을 얻을 가능성이 있다고 판단되는 의원 한 명을 총리로 임명한다.[17]

- 총리의 조언에 따라 양 디페르투안 아공은 의회 양원의 의원 중에서 다른 장관들을 임명한다.

제43조 (4)항 – 내각 및 대의원 (말레이시아)에서 다수 상실

[편집]제43조 (4)항은 총리가 대의원 의원 다수의 신임을 상실하면, 총리의 요청에 따라 양 디페르투안 아공이 의회를 해산하지 않는 한 (그리고 양 디페르투안 아공은 절대적인 재량에 따라 행동할 수 있다(제40조 (2)(b))), 총리와 그의 내각은 사임해야 한다고 규정한다.

제71조 및 제8부록에 따라 모든 주 헌법은 각 주총리 및 집행 위원회(Exco)와 관련하여 위와 유사한 조항을 포함해야 한다.

페락 주총리 사건

[편집]

2009년 연방 법원은 페락 주 헌법의 이 조항 적용을 검토할 기회를 가졌다. 당시 주 집권 연합(희망연맹)이 일부 의원들의 야당 연합(국민전선 (말레이시아))으로의 이탈로 인해 페락 입법회에서 다수를 잃었기 때문이었다. 이 사건에서 논란이 된 것은 당시 현직 주총리가 주 의회 해산을 시도했으나 실패한 후, 주 의회에서 현직 주총리에 대한 불신임 투표 없이 술탄이 야당 연합 소속의 의원으로 주총리를 교체했기 때문이었다. 위에서 언급했듯이, 술탄은 의회 해산 요청에 동의할지 여부를 결정할 완전한 재량권을 가진다.

법원은 (i) 페락 주 헌법이 주총리에 대한 신임 상실이 의회 투표를 통해서만 확립될 수 있다고 규정하지 않으므로, Adegbenro v Akintola [1963] AC 614 사건의 추밀원 판결과 Dato Amir Kahar v Tun Mohd Said Keruak [1995] 1 CLJ 184 사건의 고등법원 판결에 따라 신임 상실의 증거는 다른 출처에서 수집될 수 있으며, (ii) 주총리는 다수의 신임을 잃으면 사임하는 것이 의무이며, 사임을 거부하면 Dato Amir Kahar 사건의 판결에 따라 사임한 것으로 간주된다고 판결했다.

제121조 – 사법부

[편집]

말레이시아의 사법권은 말라야 고등법원과 사바 및 사라왁 고등법원, 항소법원, 그리고 연방 법원에 귀속된다.

두 고등법원은 민사 및 형사 사건에 대한 관할권을 가지지만, "샤리아 법원의 관할권 내에 있는 어떠한 사항"에 대해서는 관할권이 없다. 샤리아 사항에 대한 관할권 배제는 1988년 6월 10일부터 시행된 법 A704에 의해 헌법에 추가된 제121조 1A항에 명시되어 있다.

항소법원(Mahkamah Rayuan)은 고등법원의 결정 및 법률에 규정될 수 있는 기타 사항에 대한 항소를 심리할 관할권을 가진다(제121조 1B항 참조).

말레이시아의 최고 법원은 연방 법원(Mahkamah Persekutuan)으로, 항소법원, 고등법원, 제128조 및 제130조에 따른 원심 또는 자문 관할권, 그리고 법률에 규정될 수 있는 기타 관할권에 대한 항소를 심리할 관할권을 가진다.

권력 분립

2007년 7월, 항소법원은 권력 분립 원칙이 헌법의 필수적인 부분이라고 판결했다. 웨스트민스터 체제 하에서 말레이시아가 영국으로부터 계승한 권력 분립은 원래 느슨하게만 제공되었다.[18] 그러나 이 결정은 연방 법원에 의해 뒤집혔는데, 연방 법원은 권력 분립 원칙이 프랑스 정치 사상가 몽테스키외 남작이 만든 정치적 원칙이며, 이 원칙에 따라 정부의 입법, 행정, 사법부가 완전히 분리되고 구별되며, 연방 헌법은 이 원칙의 일부 특징을 가지고 있지만 항상 그런 것은 아니라고 판결했다(예: 말레이시아 장관들은 행정관이자 입법관으로, 이는 권력 분립 원칙과 일치하지 않는다).[19]

제149조 – 전복 및 공공 질서에 유해한 행위, 예를 들어 테러에 대한 특별법

[편집]제149조는 의회가 공공 질서에 유해하거나, 인종 간 적대감을 조장하거나, 국가에 대한 불만을 야기하거나, 시민들이 조직적인 폭력으로부터 그들 또는 재산에 대한 두려움을 유발하거나, 공공 서비스 또는 공급의 기능에 유해하다고 의회가 믿는 대규모 집단의 실제 또는 위협적인 행동을 중단하거나 방지하기 위한 특별법을 통과시킬 권한을 부여한다. 그러한 법률은 제5조(생명과 인신의 자유에 대한 권리), 제9조(말레이시아로부터의 추방 금지 및 말레이시아 내에서의 거주 이전의 자유), 제10조(표현, 집회 및 결사의 자유) 또는 제13조(재산권)에 따른 기본적 자유와 일치할 필요가 없다.[20]

이 조항에 따라 통과된 법률에는 1960년 내부 보안법(ISA, 2012년에 폐지됨)과 1985년 위험 마약(특별 예방 조치) 법이 포함된다. 그러한 법률은 재판 없는 구금을 허용하더라도 헌법에 합치된다. 일부 비평가들은 폐지된 ISA가 정부에 비판적인 사람들을 구금하는 데 사용되었다고 말한다. 그 대체법인 2012년 보안 위반(특별 조치) 법은 더 이상 재판 없는 구금을 허용하지 않지만, 보안 위반과 관련하여 경찰에 용의자를 28일 동안 장기간 체포할 수 있는 권한(법 제4조), 통신을 가로챌 수 있는 권한(제6조), 전자 감시 장치를 사용하여 용의자를 감시할 수 있는 권한(제7조) 등 여러 가지 특별 수사 및 기타 권한을 부여한다.

예방적 구금에 대한 제한 (제151조): 예방적 구금 법률에 따라 구금된 사람은 다음과 같은 권리를 가진다.

구금 사유 및 진술: 관련 당국은 가능한 한 빨리 구금 사유와 구금의 근거가 된 사실 주장을 구금된 사람에게 알려야 하며, 그러한 사실 공개가 국가 안보에 위배되지 않는 한 그러해야 한다. 구금된 사람은 구금에 대한 진술을 할 권리가 있다.

자문위원회: 구금된 사람(구금된 사람이 시민인 경우)이 진술을 하면, 자문위원회에서 이를 검토한 후 양 디페르투안 아공에게 권고안을 제출한다. 이 과정은 일반적으로 진술 접수 후 3개월 이내에 완료되어야 하지만, 연장될 수 있다. 자문위원회는 양 디페르투안 아공이 임명한다. 위원장은 현재 또는 전 고등법원, 항소법원 또는 연방 법원(또는 그 전신)의 판사이거나 그러한 판사가 될 자격이 있는 사람이어야 한다.

제150조 – 비상 권한

[편집]이 조항은 양 디페르투안 아공이 내각의 조언에 따라, 연방 또는 그 일부의 안보, 경제 생활 또는 공공 질서가 위협받고 있는 심각한 비상사태가 존재한다고 판단하는 경우, 비상 선포를 발령하고 사법 심사의 대상이 아닌 조례를 발행하여 통치할 수 있도록 허용한다.

비상 조례는 의회법과 동일한 효력을 가지며, 양 디페르투안 아공이 취소하거나 의회가 무효화할 때까지 효력을 유지한다(제150조 (2C)항 및 (3)항). 그러한 조례 및 비상 관련 의회법은 이슬람법 또는 말레이인의 관습, 사바 및 사라왁 원주민의 법률 또는 관습, 시민권, 종교 또는 언어와 관련된 헌법 조항을 제외하고는 헌법과 일치하지 않더라도 유효하다(제150조 (6)항 및 (6A)항).

독립 이후 네 차례의 비상사태가 선포되었다. 1964년( 말레이시아-인도네시아 대치로 인한 전국 비상사태), 1966년( 1966년 사라왁 헌정 위기로 인한 사라왁 지역 비상사태), 1969년( 5·13 사건으로 인한 전국 비상사태), 1977년( 1977년 켈란탄 비상사태로 인한 켈란탄 지역 비상사태).[21]

네 차례의 비상사태는 모두 해제되었다. 1964년 전국 비상사태는 추밀원 사법위원회가 1969년 전국 비상사태 선포가 1964년 비상사태를 묵시적으로 해제했다고 판결했을 때 사실상 해제되었고(Teh Cheng Poh 대 P.P. 사건 참조),[22][23] 나머지 세 차례는 2011년 대의원 (말레이시아) 및 원로원 (말레이시아)의 결의에 따라 헌법 제150조 (3)항에 의해 해제되었다.[24]

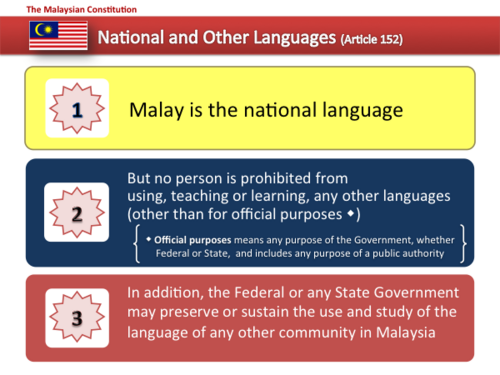

제152조 – 국어 및 기타 언어

[편집]

제152조는 말레이어를 국어로 규정한다. 다른 언어와 관련하여 헌법은 다음을 규정한다.

(a) 모든 사람은 공식적인 목적을 제외하고 다른 언어를 가르치고 배우거나 사용할 자유가 있다. 여기서 공식적인 목적이란 연방이든 주든 정부의 모든 목적을 의미하며 공공 기관의 모든 목적을 포함한다.

(b) 연방 및 주 정부는 다른 공동체의 언어 사용 및 학습을 보존하거나 유지할 자유가 있다.

제152조 (2)항은 입법 절차 및 모든 기타 공식적인 목적을 위해 영어 사용을 계속할 수 있는 과도기를 설정했다. 반도 말레이시아의 주들의 경우, 그 기간은 독립의 날로부터 10년이었고 그 이후로는 의회가 달리 규정할 때까지였다. 의회는 이후 1963/67년 국어법을 제정하여 말레이어가 모든 공식적인 목적에 사용되어야 한다고 규정했다. 이 법은 모든 법원 절차와 의회 및 주 의회 절차가 말레이어로 진행되어야 한다고 명시적으로 규정하지만, 법원 판사 또는 입법회 의장 또는 의장이 예외를 허용할 수 있다.

또한 이 법은 말레이어의 공식 표기법은 라틴 알파벳 또는 루미이지만, 자위 문자의 사용은 금지되지 않는다고 규정한다.

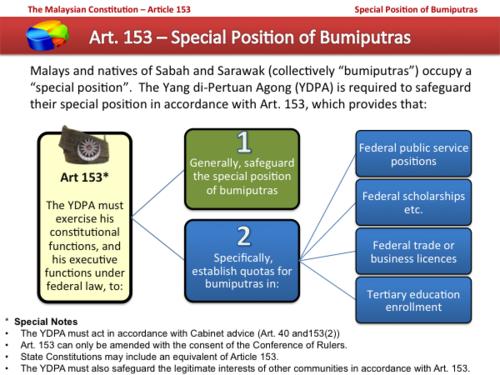

제153조 – 부미푸트라의 특별한 지위와 다른 공동체의 정당한 이익

[편집]

제153조는 양 디페르투안 아공이 내각의 조언에 따라 말레이인과 사바 및 사라왁의 원주민의 특별한 지위와 다른 모든 공동체의 정당한 이익을 보호할 책임이 있다고 규정한다.

원래 이 조항에는 두순족, 다약족, 무룻족 등 사바와 사라왁의 원주민에 대한 언급이 없었으나, 1963년 싱가포르, 사바주, 사라왁주와 말라야 연방이 연합하면서 헌법이 개정되어 그들에게 유사한 특권을 부여하게 되었다. 부미푸트라(Bumiputra)라는 용어는 말레이인과 사바 및 사라왁의 원주민을 통칭하는 데 일반적으로 사용되지만, 헌법에는 정의되어 있지 않다.

제153조 상세 내용

부미푸트라의 특별한 지위: 부미푸트라의 특별한 지위와 관련하여 제153조는 국왕이 내각의 조언에 따라 헌법 및 연방 법률에 따른 기능을 다음과 같이 행사하도록 요구한다.

(a) 일반적으로 부미푸트라의 특별한 지위를 보호하는 데 필요한 방식으로[25] 그리고

(b) 특히 다음 분야에서 부미푸트라를 위한 할당량을 확보하도록 한다.

- 연방 공무원직.

- 장학금, 전시회, 교육, 훈련 또는 특별 시설.

- 연방 법률에 의해 규제되는 모든 무역 또는 사업에 대한 허가 또는 면허 (법률 자체도 그러한 할당량을 규정할 수 있다).

- 대학, 단과대학 및 공과대학과 같은 고등 교육 기관의 입학 정원.

다른 공동체의 정당한 이익: 제153조는 다음 방식으로 다른 공동체의 정당한 이익을 보호한다.

- 말레이시아 연방 시민권 – 원래 말라야 연합 형성 시 부미푸트라가 반대했으나, 영국 압력으로 최종 합의.

- 공무원은 인종에 관계없이 공정하게 대우받아야 함 – 제153조 5항은 제136조를 특별히 재확인하며: "연방의 공무원 중 어떠한 인종의 모든 사람은 고용 조건에 따라 공정하게 대우받는다."

- 의회는 어떤 사업이나 무역도 오직 부미푸트라만을 위해 제한할 수 없다.

- 제153조에 따른 권한 행사는 어떤 사람에게 이미 부여된 공직을 박탈할 수 없다.

- 제153조에 따른 권한 행사는 어떤 사람에게 이미 향유하고 있는 장학금, 전시회 또는 기타 교육 또는 훈련 특권이나 특별 시설을 박탈할 수 없다.

- 법률이 부미푸트라를 위한 면허 및 허가 할당량을 유보할 수 있지만, 어떤 사람에게 이미 향유하거나 소지하고 있는 권리, 특권, 허가 또는 면허를 박탈하거나 그러한 사람의 면허 또는 허가 갱신을 거부할 권한을 부여할 수 없다.

제153조는 통치자 회의의 동의 없이는 개정할 수 없다(제159조(헌법 개정) 5항 참조). 주 헌법은 제153조와 동등한 조항을 포함할 수 있다(제153조 10항 참조).

리드 위원회는 이러한 조항들이 임시적인 성격을 가지며 15년 후에 재검토되어야 하고, 적절한 입법부(현재 말레이시아 의회)에 보고서가 제출되어야 하며, "입법부는 할당량을 유지하거나 줄이거나 완전히 중단할지 여부를 결정해야 한다"고 제안했다.

신경제정책 (NEP): 제153조 및 1969년 5월 13일 폭동으로 인해 신경제정책이 도입되었다. NEP는 경제 파이를 확장하여 인종에 관계없이 빈곤을 근절하는 것을 목표로 했으며, 이는 중국인의 경제 지분이 절대적인 측면에서 감소하지 않고 상대적으로만 감소하도록 했다. 목표는 말레이인들이 1970년에 가졌던 4% 대신 경제의 30% 지분을 가지도록 하는 것이었다. 나머지 대부분은 외국인과 중국계 말레이시아인들이 소유하고 있었다.[26]

NEP는 제153조에서 파생된 것으로 보이며 그 일반적인 문구와 일치하는 것으로 볼 수 있다. 제153조는 말레이시아 독립 15년 후인 1972년에 재검토될 예정이었지만, 5월 13일 사건으로 인해 재검토되지 않았다. NEP의 새로운 만료일은 시행 20년 후인 1991년으로 정해졌다.[27] 그러나 NEP는 목표를 달성하지 못했다고 평가되었고, 국가 발전 정책이라는 새로운 정책 하에 계속되었다.

제154조 – 연방 수도

[편집]제154조 (1)항은 쿠알라룸푸르 시는 말레이시아의 연방 수도가 되어야 하며, 말레이시아 의회가 말레이시아의 다른 곳을 연방 수도로 정하지 않는 한 그러하다고 규정한다.

독립 이후, 의회는 제1항에 따른 권한을 행사하여 연방 수도를 쿠알라룸푸르에서 공식적으로 이전한 적이 없지만, 대부분의 정부 부처와 기관은 2003년경에 본부를 푸트라자야로 이전했으며 푸트라자야는 연방 정부의 행정 중심지가 되었다.

이 조항의 (2)항은 또한 연방 수도의 경계를 변경하거나 수정하는 법률을 제정할 독점적인 권한은 말레이시아 의회에만 있다고 명시한다.

제160조 – 말레이인의 헌법적 정의

[편집]

말레이시아 헌법 제160조 (2)항은 헌법에서 사용되는 다양한 용어, 특히 제153조에 사용되는 "말레이인"을 정의한다. "말레이인"은 두 가지 기준을 모두 충족하는 사람을 의미한다.

첫째, 그 사람은 무슬림임을 고백하고, 습관적으로 말레이어를 사용하며, 말레이 관습을 따르는 사람이어야 한다.

둘째, 그 사람은 다음 중 하나여야 한다.

(i)(a) 독립의 날에 연방 또는 싱가포르에 거주한 사람, (b) 독립의 날 이전에 연방 또는 싱가포르에서 태어난 사람, 또는 (c) 독립의 날 이전에 부모 중 한 명이 연방 또는 싱가포르에서 태어난 사람 (총칭하여 "독립의 날 인구") 또는 (ii) 독립의 날 인구 구성원의 후손인 사람.

무슬림이라는 것이 정의의 한 구성 요소이므로, 이슬람교를 떠난 말레이 시민은 헌법상 더 이상 말레이인으로 간주되지 않는다. 따라서 말레이시아 헌법 제153조에 따른 말레이인에게 부여되는 부미푸트라 특권, 말레이시아 신경제정책(NEP) 등은 그러한 개종자에게는 상실된다. 마찬가지로, 이슬람교로 개종한 비말레이계 말레이시아인은 다른 조건을 충족하는 한 부미푸트라 특권을 주장할 수 있다. 정부의 말레이시아 연구 교과과정을 따르는 고등 교육 교과서에는 다음과 같이 명시되어 있다: "이것은 비말레이인이 이슬람교를 받아들일 때 그가 masuk Melayu(말레이인이 되다)라고 불리는 이유를 설명한다. 그 사람은 말레이인과의 밀접한 관계의 결과로 말레이어에 유창하고 말레이인처럼 살고 있다고 자동적으로 추정된다."

연방 또는 싱가포르에 가족적 뿌리를 가져야 하는 요건 때문에, 독립의 날 이후 다른 나라(싱가포르 제외)에서 말레이시아로 이민 온 말레이 혈통의 사람과 그 후손은 헌법상 말레이인으로 간주되지 않는다. 그러한 사람과 그 후손은 일반적으로 독립의 날 인구에 속하거나 그 후손이 아니기 때문이다.

사라왁: 사라왁주의 말레이인은 헌법에서 사라왁의 원주민의 일부로 정의된다(제161A조 7항의 "원주민" 정의 참조). 반도 말레이인과는 별개이다. 사바: 사바 원주민에 대한 동등한 정의는 없으며, 헌법상 "사바에 토착하는 인종"으로 정의된다(제161A조 6항 참조).

제181조 – 말레이 통치자의 주권

[편집]제181조는 각 말레이 통치자의 각 주 내에서의 주권, 권리, 권한 및 관할권을 보장한다. 또한 그들은 통치자로서의 공식적인 자격으로 법원에서 기소될 수 없다.

말레이 통치자들은 통치자로서의 역할과 의무 외에 개인적인 잘못에 대해 기소될 수 있다. 그러나 이들은 일반 법원에서 기소될 수 없으며, 제182조에 따라 설립된 특별 법원에서만 기소될 수 있다.

양 디페르투안 아공 및 통치자에 대한 소송을 위한 특별 법원

특별 법원은 양 디페르투안 아공과 주 통치자에 대한 민사 및 형사 사건이 개인적인 자격으로 심리될 수 있는 유일한 장소이다. 그러한 사건은 법무장관의 동의가 있어야만 진행될 수 있다. 특별 법원의 5명의 구성원은 (a) 연방 법원 대법원장(의장), (b) 두 명의 고등법원장, 그리고 (c) 통치자 회의가 임명하는 두 명의 현직 또는 전직 판사이다.

의회

[편집]말레이시아 의회는 대의원 (말레이시아), 원로원 (말레이시아), 그리고 양 디페르투안 아공으로 구성된 양원제 의회(제44조)이다.

대의원은 222명의 선출직 의원으로 구성된다(제46조). 각 임명은 총선을 위해 의회가 해산될 때까지 지속된다. 한 사람이 대의원에 선출될 수 있는 횟수에는 제한이 없다.

원로원은 70명의 임명직 의원으로 구성된다. 44명은 양 디페르투안 아공이 내각의 조언에 따라 임명하고, 나머지는 주 입법부가 각각 2명씩 임명한다. 각 임명은 3년의 고정 임기로, 의회 해산에 영향을 받지 않는다. 한 사람은 2회 이상(연속적이든 아니든) 상원의원으로 임명될 수 없으며, 동시에 대의원 의원(및 그 반대)이 될 수 없다(제45조).

최소 연령 요건(대의원의 경우 21세, 원로원의 경우 30세)을 충족하는 모든 시민은 제48조에 명시된 자격 상실 사유에 해당하지 않는 한 국회의원 또는 상원의원이 될 자격이 있다(제47조). 여기에는 정신 이상, 파산, 외국 시민권 취득 또는 범죄로 유죄 판결을 받고 1년 이상의 징역 또는 "2,000링깃 이상의 벌금"형을 선고받는 것이 포함된다.

2019년 9월 11일 이전에는 대의원 의원이 되기 위한 최소 연령 요건은 현재 18세가 아닌 21세였다.[28] 이는 의회가 2019년에 최소 투표 연령과 대의원 또는 주 입법회 의원 최소 연령을 18세로 낮추는 헌법 개정안을 통과시킨 후 변경되었다.[29][30]

의회 회기 및 총선

[편집]새로운 의회는 각 총선 후에 소집된다(제55조 (4)항). 새로 소집된 의회는 첫 회의 날짜로부터 5년간 지속되며, 그 이전에 해산되지 않는 한 그러하다(제55조 (3)항). 양 디페르투안 아공은 5년 임기가 끝나기 전에 의회를 해산할 권한을 가진다(제55조 (2)항).

현직 의회가 해산되면, 60일 이내에 총선이 실시되어야 하며, 다음 의회는 해산일로부터 120일 이내에 첫 회의를 개최해야 한다(제55조 (3)항 및 (4)항).

제12대 의회는 2008년 4월 28일에 첫 회의를 개최했으며,[31] 그 이전에 해산되지 않는 한 5년 후인 2013년 4월에 해산될 것이다.

의회의 입법권 및 입법 절차

[편집]

의회는 연방 목록에 속하는 사항에 대해 연방 법률을 제정할 독점적인 권한을 가지며, 주 입법부와 함께 동시 목록에 속하는 사항에 대해 법률을 제정할 권한을 공유한다(헌법 제9부록 참조).

일부 예외를 제외하고, 법률은 법안이 양원을 통과하고 양 디페르투안 아공의 재가(재가 제출 후 30일 이내에 재가되지 않으면 재가된 것으로 간주됨)를 받으면 제정된다. 대의원이 법안을 통과시키는 것은 재정 법안(세금 법안 포함)의 경우에는 필요하지 않다. 헌법 개정 법안이 아닌 대의원이 통과시킨 다른 모든 법안의 경우, 대의원은 원로원이 법안에 가한 어떠한 수정도 거부하고 원로원에 의한 그러한 법안의 어떠한 부결도 무효화할 권한을 가진다.

이 과정은 대의원이 다음 의회 회기에서 법안을 두 번째로 통과시켜야 하며, 두 번째로 원로원에 보내진 후 원로원이 법안을 통과시키지 못하거나 대의원이 동의하지 않는 수정안과 함께 통과시킨 경우에도, 대의원이 동의하는 원로원의 수정안이 있다면 그 수정안과 함께 법안이 왕실 재가를 위해 보내진다(제66조~68조).

의회 의원 자격 요건 및 상실

[편집]제47조는 18세 이상의 모든 시민은 대의원 의원이 될 자격이 있으며, 30세 이상의 모든 시민은 원로원 상원의원이 될 자격이 있다고 명시한다. 단, 제48조에 명시된 자격 상실 사유 중 어느 하나에 해당하지 않는 경우에 한한다. 여기에는 정신 이상, 파산, 외국 시민권 취득 또는 범죄로 유죄 판결을 받고 1년 이상의 징역 또는 "2,000링깃 이상의 벌금"형을 선고받는 것이 포함된다.

2019년 9월 11일 이전에는 대의원 의원이 되기 위한 최소 연령 요건은 현재 18세가 아닌 21세였다.[32] 이는 의회가 2019년에 최소 투표 연령과 대의원 또는 주 입법회 의원 최소 연령을 18세로 낮추는 헌법 개정안을 통과시킨 후 변경되었다.[33][34]

시민권

[편집]

말레이시아 시민권은 다음 네 가지 방법 중 하나로 취득할 수 있다.

- 법률의 적용에 의해;

- 등록에 의해;

- 귀화에 의해;

- 영토 편입에 의해 (제14조 – 28A조 및 제2부록 참조).

법률의 적용에 의한 시민권

[편집]법률의 적용에 의한 시민권은 일반적으로 출생 시와 같이 법률에 의해 자동으로 인정되는 시민권 취득을 의미하며, 등록이나 귀화에 의한 시민권 취득과 같은 추가적인 심사나 요건이 필요하지 않다. 법률의 적용에 의한 시민권은 때때로 "자동 시민권"이라고도 불린다.[35][36]

법률에 의한 시민권 자격 요건은 제2부록 제I부와 제II부에 자세히 명시되어 있다. 제2부록 제I부는 말레이시아의 날(1963년 9월 16일) 이전에 태어난 사람들에게 적용되며, 제II부는 말레이시아의 날 이후에 태어난 사람들에게 적용된다.

제2부록 제I부 (말레이시아의 날 이전에 태어난 사람들)

[편집]제I부는 독립의 날(1957년 8월 31일) 직전에 1948년 말라야 연방 협정에 따라 말라야 연방의 시민이었던 모든 사람을 법률에 의한 시민으로 자동 인정했다. 1957년 8월 31일과 1962년 9월 30일 사이에 말라야 연방 내에서 태어난 사람도 부모의 시민권 상태에 관계없이 이 조항에 따라 자동으로 시민으로 인정된다. 그러나 1962년 10월 1일부터는 말라야 내에서 태어난 사람이라도 출생 당시 부모 중 적어도 한 명이 시민이거나 영주권자인 경우 또는 그 사람이 다른 나라의 시민으로 태어나지 않은 경우에만 법률에 의한 시민으로 인정된다.

독립의 날과 말레이시아의 날 사이에 해외에서 태어난 사람의 경우, 출생 당시 아버지가 시민이어야 하며, 아버지가 말라야 내에서 태어났거나 출생 당시 말레이시아 정부에서 복무 중이어야 한다. 그 외에, 해외에서 태어났고 아버지가 시민인 사람은 출생 후 1년 이내에 말레이시아 재외공관에 출생 등록을 해야 한다. 싱가포르, 사라왁, 브루나이, 북보르네오에서 태어난 경우에는 연방 정부에 등록해야 한다.

제I부 제2절은 또한 말레이시아의 날에 사바주, 사라왁주 또는 브루나이에 통상적으로 거주하고 그 날 이전에 영국 및 식민지 시민이었던 사람으로서, 사바 또는 사라왁에서 태어났거나 이 세 영토에서 등록 또는 귀화를 통해 영국 시민이 된 사람을 법률에 의한 말레이시아 시민으로 인정했다.

제2부록 제II부 (말레이시아의 날 이후에 태어난 사람들)

[편집]제2부록 제2부에 따르면, 말레이시아 내에서 태어나고 출생 당시 부모 중 적어도 한 명이 시민이거나 영주권자인 모든 사람은 법률에 의한 시민이다. 이 방법은 대부분의 말레이시아 시민이 시민권을 취득하는 방식이다.

해외에서 태어난 사람의 경우, 출생 당시 아버지가 시민이어야 하며, 아버지가 말레이시아에서 태어났거나 출생 당시 말레이시아 정부에서 복무 중이어야 한다. 말레이시아 아버지로부터 해외에서 태어난 사람은 출생 후 1년 이내에 말레이시아 재외공관에 출생 등록을 해야 한다. 브루나이에서 태어난 경우에는 연방 정부에 등록해야 법률에 의한 시민이 될 수 있다.

그러나 싱가포르에서 태어난 사람의 경우, 부모 중 적어도 한 명(아버지로 제한되지 않음)이 출생 당시 시민이어야 법률에 의한 시민으로 인정되며, 말레이시아 재외공관에 출생 등록을 요구하지 않는다.

이 부록 제1절 (e)항은 또한 말레이시아 내에서 태어나고 출생 후 1년 이내에 이 항에 의하지 않고 다른 어떤 나라의 시민으로 태어나지 않은 모든 사람은 법률에 의한 시민으로 인정한다.

외국 외교관 자녀에게는 적용되지 않음

[편집]말레이시아 내에서 말레이시아의 날 이전 또는 이후에 태어난 사람이라도 아버지가 외국 외교관이거나 외교 면책 특권을 누리는 경우, 그러한 사람은 법률에 의한 시민권을 받을 자격이 없다.

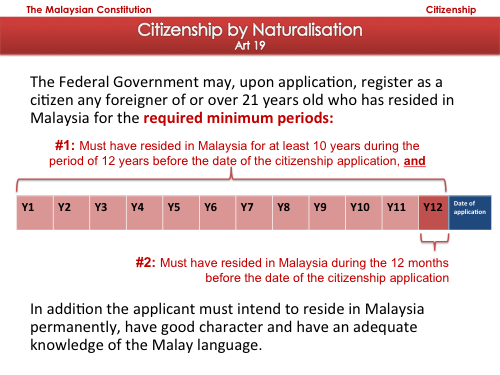

귀화에 의한 시민권

[편집]귀화에 의한 시민권 요건은 말레이시아 시민이 되기를 원하는 외국인에게 적용되며, 신청자는 21세 이상이어야 하고, 말레이시아에 영구히 거주할 의도가 있어야 하며, 선량한 품성을 가지고 있어야 하고, 말레이어에 대한 충분한 지식을 가지고 있어야 하며, 말레이시아에서 최소 거주 기간을 충족해야 한다. 즉, 시민권 신청일 이전 12년 중 최소 10년 동안 말레이시아에 거주했어야 하며, 신청일 직전 12개월 동안도 거주했어야 한다(제19조). 말레이시아 정부는 그러한 신청을 승인할지 여부를 결정할 재량권을 유지한다.

말레이시아는 어머니와 아버지에게 국가 시민권법에 따라 동등한 권리를 부여하지 않는 25개국 중 하나이다.[37] 2021년 9월, 쿠알라룸푸르 고등법원은 말레이시아 어머니들이 해외에서 태어난 자녀들에게 시민권을 물려줄 권리가 있다는 가족 지원 단체 Family Frontier의 청원을 지지하는 판결을 내렸다. 이는 이전에 아버지에게만 부여되던 특권이었다. 이 변경은 가족들이 거주, 교육 및 의료에 더 쉽게 접근할 수 있도록 돕는다. 활동가들은 이를 성 평등을 향한 거대한 진전으로 환영했다.[38] 2023년 2월 17일, 안와르 이브라힘 내각은 외국인과 결혼한 말레이시아 어머니에게서 해외에서 태어난 자녀들이 자동으로 말레이시아 시민권을 취득할 수 있도록 헌법을 개정할 것임을 확인했다. 헌법 개정 법안은 2023년에 도입될 예정이다.[36][39][40]

선거관리위원회

[편집]

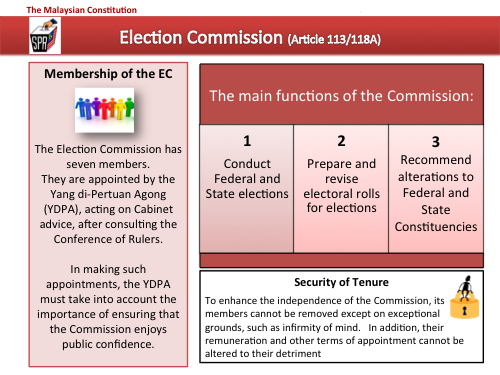

헌법은 말레이시아 선거관리위원회를 설립하며, 이 위원회는 선거인 명부 작성 및 수정, 대의원 (말레이시아) 및 주 입법회 선거 실시 의무를 가진다.

EC 위원 임명

EC의 7명의 모든 위원은 양 디페르투안 아공이 (내각의 조언에 따라) 통치자 회의와 협의 후 임명한다.

EC 독립성 강화를 위한 조치

EC의 독립성을 강화하기 위해 헌법은 다음을 규정한다.

- 양 디페르투안 아공은 위원회 위원을 임명할 때 국민의 신뢰를 받는 EC를 확보하는 중요성을 고려해야 한다(제114조 (2)항).

- EC 위원은 연방 법원 판사를 해임하는 것과 동일한 사유와 방식으로만 해임될 수 있다(제114조 (3)항).

- EC 위원의 보수 및 기타 직무 조건은 그에게 불리하게 변경될 수 없다(제114조 (6)항).

선거구 재검토

EC는 또한 연방 및 주 선거구의 구획을 재검토하고, 선거구 획정에 관한 제13부록의 조항을 준수하도록 변경을 권고해야 한다(제113조 (2)항).

선거구 재검토 일정

EC는 그러한 재검토를 언제 실시할지 스스로 결정할 수 있지만, 재검토 간에는 최소 8년의 간격이 있어야 하며, 재검토 간의 최대 기간은 없다(제113조 (2)(ii)항 참조: "이 조항에 따른 한 번의 재검토 완료일과 다음 재검토 시작일 사이에는 8년 이상의 간격이 있어야 한다.").

헌법 개정

[편집]

헌법 자체는 제159조와 제161E조에 의해 어떻게 개정될 수 있는지(연방 법률에 의해 개정될 수 있음) 규정하며, 간단히 말하면 네 가지 방법으로 개정될 수 있다.

- 일부 조항은 각 의회에서 3분의 2의 절대 다수[41]로만 개정될 수 있지만, 통치자 회의의 동의가 있어야 한다. 여기에는 다음이 포함된다.

- 동말레이시아에 특별히 관련된 일부 조항은 각 의회에서 3분의 2의 절대 다수표로 개정될 수 있지만, 동말레이시아 주 주지사의 동의가 있어야 한다. 여기에는 다음이 포함된다.

- 말레이시아의 날 이전에 태어난 사람들의 시민권

- 보르네오 고등법원의 구성 및 관할권

- 주 입법부가 법률을 제정할 수 있거나 없거나 하는 사항, 그 사항에 대한 주의 행정 권한, 그리고 연방 정부와 주 사이의 재정 협정.

- 주 원주민에 대한 특별 대우

- 아래 네 번째 항목에 설명된 예외를 제외하고, 다른 모든 조항은 각 의회에서 3분의 2의 절대 다수표로 개정될 수 있으며, 이러한 개정은 의회 외부의 누구의 동의도 필요하지 않다.[42]

- 특정 유형의 후속 개정 및 세 가지 부록에 대한 개정은 의회에서 단순 다수표로 이루어질 수 있다.[43]

3분의 2 절대 다수 요건

[편집]3분의 2 절대 다수가 요구되는 경우, 이는 관련 헌법 개정 법안이 각 의회에서 "해당 의회 총 의원 수의 3분의 2 이상"의 투표로 통과되어야 함을 의미한다(제159조 (3)항). 따라서 대의원의 경우, 필요한 최소 투표 수는 222명 중 3분의 2인 148명이다.

의원 정직이 3분의 2 다수 요건에 미치는 영향

2010년 12월, 야당 의원 일부가 대의원 회의 참석이 일시적으로 정지되었고, 이는 그들의 정지가 헌법 개정을 위한 3분의 2 다수 요건에 필요한 투표 수를 줄여 여당이 헌법을 개정할 다수를 되찾았는지에 대한 논의를 불러일으켰다. 관련 조항(제148조)을 읽어보면, 대의원 의원 일부의 회의 참석 일시 정지가 헌법 개정에 필요한 투표 수를 낮추지 않는 것으로 보인다. 정지된 의원들도 여전히 대의원 의원이기 때문이다. 즉, 일부 의원이 회의 참석이 일시적으로 금지될 수 있더라도 대의원 의원의 총수는 변하지 않으므로, 헌법 개정에 필요한 투표 수도 동일하게 222명 중 148명이어야 한다. 요컨대, 정지는 여당에 그러한 이점을 주지 않았다.

헌법 개정 빈도

[편집]헌법학자 샤드 살림 파루키에 따르면, 2005년까지 독립 이후 48년 동안 헌법은 22차례 개정되었다. 그러나 매번 여러 개정이 이루어졌으므로, 그는 개별 개정의 실제 수는 약 650개에 달할 것으로 추정한다. 그는 "원래 문서의 정신이 희석되었다는 데 의심의 여지가 없다"고 말했다.[44] 이 정서는 다른 법률 학자들에게도 공감을 얻었는데, 그들은 출생지주의(출생지 권리) 시민권, 선거구 유권자 수의 변동 제한, 의회의 비상 권한 통제와 같은 원래 헌법의 중요한 부분이 개정으로 인해 너무 많이 수정되거나 변경되어 "현재의 연방 헌법은 원래 모델과 피상적인 유사성만을 가지고 있다"고 주장한다.[45] 1957년부터 2003년 사이에 빈번한 개정의 결과로 "거의 30개의 조항이 추가되거나 폐지되었다"고 추정된다.[46]

그러나 또 다른 헌법학자인 압둘 아지즈 바리 교수는 다른 견해를 가지고 있다. 그의 저서 "말레이시아 헌법: 비판적 서론"에서 그는 "개정 빈도가 반드시 나쁜 것인지는 말하기 어렵다"고 말했다. 왜냐하면 "헌법이 원칙의 간략한 진술이라기보다 작업 문서에 가깝다면 개정은 피하기 어려운 일이기 때문이다."[47]

기술적 개정 대 근본적 개정

두 헌법 학자의 상반된 견해를 고려할 때, 개정의 빈도와 수가 헌법 정신에 대한 체계적인 입법적 무시를 나타내는지에 대한 정보에 입각한 논의를 위해서는 기술적인 변화와 근본적인 변화를 구분하고, 말레이시아 헌법이 개정 횟수로 자주 비교되는 다른 헌법들보다 훨씬 더 긴 문서임을 인식해야 한다. 예를 들어, 미국 헌법은 5천 단어 미만인 반면, 말레이시아 헌법은 많은 부록을 포함하여 6만 단어 이상으로, 미국 헌법보다 12배 이상 길다. 이는 말레이시아 헌법이 야자술 판매점 수입, 고등 법원 판사 수, 주에 대한 연방 보조금 금액과 같은 미세한 문제들을 다루는 매우 상세한 조항들을 명시하고 있기 때문이다. 따라서 수십 년 동안 국가의 성장과 변화하는 환경(인구 및 경제 활동 증가로 인한 판사 수 증가, 인플레이션으로 인한 각 주에 대한 연방 인구 비례 보조금 증가 등)에 발맞추기 위해 변경이 필요했던 것은 놀라운 일이 아니다. 예를 들어, 인구 비례 보조금만 해도 헌법은 1977년, 1993년, 그리고 가장 최근에는 2002년에 연방 인구 비례 보조금을 주에 늘리기 위해 세 차례 개정되었다.

또한, 싱가포르, 사바, 사라왁의 편입과 같은 영토 변화로 인해 총 118개의 개별 개정(1963년 말레이시아 법을 통해)과 연방 직할구의 창설이 필요했다. 총체적으로 볼 때, 근본적인 문제를 다루는 실제 헌법 개정의 수는 전체의 작은 부분에 불과하다.[48]

같이 보기

[편집]- 1988년 말레이시아 헌정 위기

- 말레이시아의 역사

- 말레이시아의 법률

- 말레이시아의 정치

- 말라야 연방

- 말레이시아 합의

- 말레이시아 법안 (1963)

- 말레이시아 총선

- 말레이시아의 종교 자유 현황

내용주

[편집]도서

- Mahathir Mohammad, The Malay Dilemma, 1970.

- Mohamed Suffian Hashim, An Introduction to the Constitution of Malaysia, second edition, Kuala Lumpur: Government Printers, 1976.

- Rehman Rashid, A Malaysian Journey, Petaling Jaya, 1994

- Sheridan & Groves, The Constitution of Malaysia, 5th Edition, by KC Vohrah, Philip TN Koh and Peter SW Ling, LexisNexis, 2004

- Andrew Harding and H.P. Lee, editors, Constitutional Landmarks in Malaysia – The First 50 Years 1957 – 2007, LexisNexis, 2007

- Shad Saleem Faruqi, Document of Destiny – The Constitution of the Federation of Malaysia, Shah Alam, Star Publications, 2008

- JC Fong,Constitutional Federalism in Malaysia,Sweet & Maxwell Asia, 2008

- Abdul Aziz Bari and Farid Sufian Shuaib, Constitution of Malaysia – Text and Commentary, Pearson Malaysia, 2009

- Kevin YL Tan & Thio Li-ann, Constitutional Law in Malaysia and Singapore, Third Edition, LexisNexis, 2010

- Andrew Harding, The Constitution of Malaysia – A Contextual Analysis, Hart Publishing, 2012

역사적 문서

- 런던에서 열린 1956년 말라야 연방 헌법 회의 보고서

- 1957년 말라야 연방 헌법 위원회 보고서 (리드 위원회 보고서)

- 1963년 7월 9일 대브리튼 아일랜드 연합왕국, 말라야 연방, 북보르네오, 사라왁, 싱가포르 간 체결된 말레이시아 관련 협정 (말레이시아 협정)

웹사이트

헌법

- 말레이시아 연방 헌법 (재판 – 2020년 10월 15일 기준) 보관됨 11 4월 2022 - 웨이백 머신

- 말레이시아 연방 헌법 (전문 – P.U.(A) 164/2009까지의 모든 개정 포함)

- 말레이시아 연방 헌법 재판 (2010년 11월 1일 기준), 주요 연방 헌법 개정 연표를 명시하는 주석 포함

입법

- 1963년 샤리아 법원 (형사 관할권) 법

- 2012년 평화로운 집회법 보관됨 12 4월 2013 - 웨이백 머신

- 2012년 보안 위반 (특별 조치) 법 보관됨 12 4월 2013 - 웨이백 머신

각주

[편집]- ↑ See Article 4(1) of the Constitution which states that "The Constitution is the supreme law of the Federation and any law which is passed after Merdeka Day (31 August 1957) which is inconsistent with the Constitution shall to the extent of the inconsistency be void."

- ↑ Article 1(1) of the Constitution originally read "The Federation shall be known by the name of Persekutuan Tanah Melayu (in English the Federation of Malaya)". This was amended in 1963 when Malaya, Sabah, Sarawak, and Singapore formed a new federation to "The Federation shall be known, in Malay and in English, by the name Malaysia."

- ↑ See Article 32(1) of the Constitution which provides that "There shall be a Supreme Head of the Federation, to be called the Yang di-Pertuan Agong..." and Article 40 which provides that in the exercise of his functions under the Constitution or federal law the Yang di-Pertuan Agong shall act in accordance with the advice of the Cabinet or an authorised minister except as otherwise provide in certain limited circumstances, such as the appointment of the Prime Minister and the withholding of consent to a request to dissolve Parliament.

- ↑ These are provided for in various parts of the Constitution: For the establishment of the legislative branch see Part IV Chapter 4 – Federal Legislature, for the executive branch see Part IV Chapter 3 – The Executive and for the judicial branch see Part IX.

- ↑ See paragraph 3 of the Report by the Federation of Malaya Constitutional Conference

- ↑ See paragraphs 74 and 75 of the report by the Federation of Malaya Constitutional Conference

- ↑ Wu Min Aun (2005).The Malaysian Legal System, 3rd Ed., pp. 47 and 48.: Pearson Malaysia Sdn Bhd. ISBN 978-983-74-3656-5.

- ↑ The constitutional machinery devised to bring the new constitution into force consisted of:

- In the United Kingdom, the Federation of Malaya Independence Act 1957, together with the Orders in Council made under it.

- The Federation of Malaya Agreement 1957, made on 5 August 1957 between the British Monarch and the Rulers of the Malay States.

- In the Federation, the Federal Constitution Ordinance 1957, passed on 27 August 1957 by the Federal Legislative Council of the Federation of Malaya formed under the Federation of Malaya Agreement 1948.

- In each of the Malay states, State Enactments, and in Malacca and Penang, resolutions of the State Legislatures, approving and giving force of law to the federal constitution.

- ↑ See for example Professor A. Harding who wrote that "...Malaysia came into being on 16 September 1963...not by a new Federal Constitution, but simply by the admission of new States to the existing but renamed Federation under Article 1 of the Constitution..." See Harding (2012).The Constitution of Malaysia – A Contextual Analysis, p. 146: Hart Publishing. ISBN 978-1-84113-971-5. See also JC Fong (2008), Constitutional Federalism in Malaysia, p. 2: "Upon the formation of the new Federation on September 16, 1963, the permanent representative of Malaya notified the United Nation's Secretary-General of the Federation of Malaya's change of name to Malaysia. On the same day, the permanent representative issued a statement to the 18th Session of the 1283 Meeting of the UN General Assembly, stating, inter alia, that "constitutionally, the Federation of Malaya, established in 1957 and admitted to membership of this Organisation the same year, and Malaysia are one and the same international person. What has happened is that, by constitutional process, the Federation has been enlarged by the addition of three more States, as permitted and provided for in Article 2 of the Federation of Malaya Constitution and that the name 'Federation of Malaya' has been changed to "Malaysia"". The constitutional position therefore, is that no new state has come into being but that the same State has continued in an enlarged form known as Malaysia so."

- ↑ Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). Hickling's Malaysian Public Law, p. 34. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. ISBN 983-74-2518-0. However, the state of emergency has been revoked under Art. 150(3) of the Constitution by resolutions of the Dewan Rakyat and the Dewan Negara, in 2011. See the Hansard for the Dewan Rakyat meeting on 24 November 2011 and the Hansard for the Dewan Negara meeting on 20 December 2011.

- ↑ See the relevant sections of the Public Order (Preservation) Act 1958: Sec. 3 (Power of Minister to declare an area to be a "proclaimed area"), sec. 4 (Closure of roads), sec. 5 (Prohibition and dispersal of assemblies), sec. 6 (Barriers), sec. 7 (Curfew), sec. 27 (Punishment for general offences), and sec. 23 (Punishment for use of weapons and explosives). See also Means, Gordon P. (1991). Malaysian Politics: The Second Generation, pp. 142–143, Oxford University Press. ISBN 0-19-588988-6.

- ↑ See the Federal Gazette P.U. (B) 147 and P.U. (B) 148, both dated 23 April 2012.

- ↑ Rachagan, S. Sothi (1993). Law and the Electoral Process in Malaysia, pp. 163, 169–170. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. ISBN 967-9940-45-4. See also the Printing Presses and Publications (Amendment) Act 2012, which liberalised several aspects of the Act such as removing the Minister's "absolute discretion" to grant, suspend and revoke newspaper publishing permits.

- ↑ See for example James Fitzjames Stephen's "Digest of the Criminal Law" which states that under English law "a seditious intention is an intention to bring into hatred or contempt, or to exite disaffection against the person of His Majesty, his heirs or successors, or the government and constitution of the United Kingdom, as by law established, or either House of Parliament, or the administration of justice, or to excite His Majesty's subjects to attempt otherwise than by lawful means, the alteration of any matter in Church or State by law established, or to incite any person to commit any crime in disturbance of the peace, or to raise discontent or disaffection amongst His Majesty's subjects, or to promote feelings of ill-will and hostility between different classes of such subjects." The Malaysian definition has of course been modified to suit local circumstance and in particular, it includes acts or things done "to question any matter, right, status, position, privilege, sovereignty or prerogative established or protected by the provisions of Part III of the Federal Constitution or Article 152, 153 or 181 of the Federal Constitution."

- ↑ Singh, Bhag (12 December 2006). Seditious speeches. Malaysia Today.

- ↑ For a discussion on the constitutional limitations on the power of States in respect of Islamic offences, see Prof. Dr. Shad Saleem Faruqi (28 September 2005). Jurisdiction of State Authorities to punish offences against the precepts of Islam: A Constitutional Perspective. Bar Council.

- ↑ Shad Saleem Faruqi (18 April 2013). Royal role in appointing the PM. The Star.

- ↑ Mageswari, M. (2007년 7월 14일). “Appeals Court: Juveniles cannot be held at King's pleasure”. 《The Star》. 2007년 7월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 7월 13일에 확인함.

- ↑ PP v Kok Wah Kuan [1] See the Judgment of Abdul Hamid Mohamad PCA, Federal Court, Putrajaya.

- ↑ The laws passed under Article 149 must contain in its recital one or more of the statements in Article 149(1)(a) to (f). For example the preamble to the Internal Security Act states "WHEREAS action has been taken and further action is threatened by a substantial body of persons both inside and outside Malaysia (1) to cause, and to cause a substantial number of citizens to fear, organised violence against persons and property; and (2) to procure the alteration, otherwise than by lawful means, of the lawful Government of Malaysia by law established; AND WHEREAS the action taken and threatened is prejudicial to the security of Malaysia; AND WHEREAS Parliament considers it necessary to stop or prevent that action. Now therefore PURSUANT to Article 149 of the Constitution BE IT ENACTED...; This recital is not found in other Acts generally thought of as restrictive such as the Dangerous Drugs Act, the Official Secrets Act, the Printing Presses and Publications Act and the University and University Colleges Act. Thus, these other Acts are still subject to the fundamental liberties stipulated in the Constitution

- ↑ Chapter 7 (The 13 May Riots and Emergency Rule) by Cyrus Das in Harding & Lee (2007) Constitutional Landmarks in Malaysia – The First 50 Years, p. 107. Lexis-Nexis

- ↑ Hoong, Vincent (1981). 《Validity of Emergency Legislation and the Saga of The Cheng Poh's Case: The Cheng Poh v Public Prosecutor [1979 1 M.L.J. 50]》 (PDF). 《Malaya Law Review》. 174–182쪽 – Singapore Journal of Legal Studies 경유.

- ↑ “Teh Cheng Poh alias Char Meh v. The Public Prosecutor, Malaysia”. 《Casemine》. 1978년 12월 11일. 2025년 3월 16일에 확인함.

- ↑ See the Hansard for the Dewan Rakyat meeting on 24 November 2011 and the Hansard for the Dewan Negara meeting on 20 December 2011.

- ↑ Article 153(1) states "...the Yang di-Pertuan Agong shall exercise his functions under this Constitution and federal law in such manner as may be necessary to safeguard the special position of the Malays and natives of any of the States of Sabah and Sarawak..."

- ↑ Ye, Lin Sheng (2003). Chinese Dilemma, p. 20, East West Publishing. ISBN 978-0-9751646-1-7

- ↑ Ye p. 95.

- ↑ “Constitution (Amendment) Act 2019 [Act A1603]” (PDF). 《Federal Legislation (LOM)》. 2019년 9월 10일. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ “Malaysia's Senate passes Bill to lower voting age to 18, allows automatic voter registration”. 《The Straits Times》. 2019년 7월 26일. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ Carvalho, Martin; Sivanandam, Hemananthani; Rahim, Rahimy; Tan, Tarrence (2019년 7월 16일). “Dewan Rakyat passes Bill to amend Federal Constitution to lower voting age to 18”. 《The Star》. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ See the Hansard for the first meeting of the first session of the 12th Parliament of Malaysia [2]. Proklamasi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Memanggil Parlimen Untuk Bermesyuarat.

- ↑ “Constitution (Amendment) Act 2019 [Act A1603]” (PDF). 《Federal Legislation (LOM)》. 2019년 9월 10일. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ “Malaysia's Senate passes Bill to lower voting age to 18, allows automatic voter registration”. 《The Straits Times》. 2019년 7월 26일. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ Carvalho, Martin; Sivanandam, Hemananthani; Rahim, Rahimy; Tan, Tarrence (2019년 7월 16일). “Dewan Rakyat passes Bill to amend Federal Constitution to lower voting age to 18”. 《The Star》. 2024년 6월 16일에 확인함.

- ↑ Yee Lynn, Karen Cheah (2024년 3월 12일). “Press Release | The Malaysian Bar Strongly Condemns the Regressive Amendments to Citizenship Laws in Malaysia”. 《Malaysian Bar》. 2024년 6월 15일에 확인함.

- ↑ 가 나 Lim, Ida (2023년 2월 18일). “Anwar Cabinet agrees to enable automatic citizenship for children born overseas to Malaysian mums”. 《Malay Mail》. 2023년 2월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ “Challenges faced by Malaysian women with children born overseas during the Covid-19 crisis”. Global Campaign for Equal Nationality Rights. 2022년 11월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ “Malaysian mothers win High Court fight against 'sexist' citizenship law”. 《사우스 차이나 모닝 포스트》. 2021년 9월 9일. 2022년 6월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ “Citizenship greenlight for overseas-born children of Malaysian mothers via constitutional amendment”. 《뉴 스트레이츠 타임스》 (Media Prima). 2023년 2월 18일. 2023년 2월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ Saieed, Zunaira (2023년 2월 19일). “Malaysia to allow automatic citizenship for children born overseas to Malaysian mums”. 《더 스트레이츠 타임스》 (Singapore Press Holdings). 2023년 2월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ An absolute majority is a voting basis which requires that more than half (or two-thirds in the case of two-thirds absolute majority) of all the members of a group (including those absent and those present but not voting) must vote in favour of a proposition in order for it to be passed. In practical terms, it may mean that abstention from voting could be equivalent to a no vote. Absolute majority can be contrasted with simple majority which only requires a majority of those actually voting to approve a proposition for it to be enacted. For amendments to the Malaysian Constitution, the requirement for an absolute two-thirds majority is set out in Article 159 which says that each House of Parliament must pass the amendment by "the votes of not less than two-thirds of the total number of members of that House"

- ↑ Note however that all federal laws require the consent of the Yang di-Pertuan Agong but his consent will be deemed given if actual consent is not given within 30 days.

- ↑ The types of constitutional amendments which may be made by a simple majority are set out in Article 159(4), which includes amendments to Part III of the Second Schedule (relating to citizenship), the Sixth Schedule (Oaths and affirmations) and the Seventh Schedule (Election and Retirement of Senators).

- ↑ Ahmad, Zainon & Phang, Llew-Ann (1 October 2005). The all-powerful executive. The Sun.

- ↑ Wu & Hickling, p. 19

- ↑ Wu & Hickling, p. 33.

- ↑ Abdul Aziz Bari (2003). Malaysian Constitution: A Critical Introduction, pp. 167 and 171. Petaling Jaya: The Other Press. ISBN 978-983-9541-36-6.

- ↑ For a chronology of the individual amendments to the Constitution see the notes to the 2010 Reprint of the Federal Constitution “Archived copy” (PDF). 2014년 8월 24일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2011년 8월 1일에 확인함.. The Commissioner of Law Revision.

외부 링크

[편집]- “말레이시아 연방 입법”. 《lom.agc.gov.my》.

- 영국 의회에서 통과된 1957년 말라야 연방 독립법 전문