벨레로폰

| 벨레로폰 | |

|---|---|

| 키마이라를 죽인 자 페가수스를 길들인 자 | |

| 고대 코린토스 왕가의 일원 | |

| |

| 전임 | 이오바테스 |

| 후임 | 히폴로코스 |

| 다른 이름 | 히포노오스 |

| 거주처 | 폿니아, 나중에 아르고스, 리키아 |

| 상징 | 망토, 창 |

| 부모 | 포세이돈과 에우리노메 글라우코스와 에우리메데 |

| 배우자 | 필로노에 아스테리아 |

| 형제자매 | 델리아데스와 몇몇 부계 이복형제자매 |

| 자녀 | 이산데르, 히폴로코스와 라오다미아 히디소스 |

| 그리스 신화 |

|---|

|

| 신 |

| 영웅 |

벨레로폰[1] 또는 벨레로폰테스(고대 그리스어: Βελλεροφῶν; Βελλεροφόντης; 문자 그대로 "벨레로스를 죽인 자") 또는 히포노오스(고대 그리스어: Ἱππόνοος; 문자 그대로 "말을 아는 자")[2]는 그리스 신화의 신성한 코린토스 영웅으로, 포세이돈과 에우리노메의 아들이자 글라우코스의 양아들이었다. 그는 "카드모스와 페르세우스와 함께 헤라클레스 시대 이전의 가장 위대한 영웅이자 괴물 사냥꾼"이었다.[3] 그의 가장 위대한 업적 중 하나는 호메로스가 사자 머리, 염소 몸통, 뱀 꼬리를 가진 괴물로 묘사한 일리아스의 키마이라를 죽인 것이었다: "그녀의 숨결은 불타는 불길의 끔찍한 폭발로 터져 나왔다."[4]

벨레로폰은 아테나의 마법 굴레의 도움으로 날개 달린 말 페가수스를 붙잡아 길들인 것으로도 알려져 있으며, 올림포스산으로 페가수스를 타고 날아가려 한 후 신들의 불만을 샀다.[5]

어원

[편집]고대 그리스어 βέλεμνον (벨렘논), βελόνη (벨로네) 또는 βέλος (벨로스, "발사체, 다트, 창, 바늘, 화살")와 -φόντης (-폰테스, "살인자")에서 φονεύω (포네우노, "죽이다")가 결합된 Βελλεροφόντης (벨레로폰테스)가 어원으로 제시된다.[a] 그러나 제프리 커크는 "Βελλεροφόντης는 '벨레로스'"를 죽인 자'를 의미한다"고 말한다.[8] 호메로스 주석에 따르면 벨레로폰은 나이프 던지기를 연습하던 중 실수로 벨레로스라는 이름의 코린토스 시민을 죽여서 그런 이름이 붙여졌으며,[9] 이로 인해 그는 리키아로 추방되었다. 이 어원 가설은 헤르메스가 아르고스를 죽인 후 '아르게이폰테스' (문자 그대로 '아르고스 살인자')라는 별명을 얻게 된 것과 일치한다.[10] 일부 학자들에 따르면 벨레로스는 리키아 지역의 다이몬이었을 수도 있으며, 벨레로폰의 이름은 "온갖 종류의 추측을 불러일으켰다"고 한다.[8][b] 벨레로폰에게 살해당한 벨레로스를 언급하는 다른 작가는 두 명의 비잔틴 학자, 이오안네스 트제트제스와 테살로니카의 에브스타티오스뿐이며, 이들 모두 벨레로폰 자신의 이름 어원을 따르고 있는 것으로 보인다.[12]

로버트 그레이브스는 beleēphoron을 통해 "다트를 지닌"으로 해석되는 어원을 제시한다.[13]

조지프 T. 십리는 벨레로폰이라는 이름을 "괴물 살인자"로 풀이한다.[14]

가족

[편집]벨레로폰은 인간 에우리노메[15] (또는 에우리메데[16])와 포세이돈의 아들이었으며, 그의 양아버지 글라우코스에 의해 길러졌다. 그는 델리아데스 (또한 페이렌 또는 알키메네스라고도 불림)의 형제였다.[17]

벨레로폰은 리키아의 이오바테스 왕의 딸 필로노에[18]틀:AI-generated source와의 사이에서 이산데르[19] (페이산드로스)[20], 히폴로코스[21]와 라오다미아[22] (데이아미아[23] 또는 히포다미아[24])의 아버지였다. 필로노에는 알키메두사 또는 카산드라[25], 안티클레아[26] 또는 파산드라[27] 등 여러 이름으로도 알려져 있었다. 일부 기록에 따르면 벨레로폰은 또한 히데우스의 딸인 아스테리아와의 사이에서 히디소스를 낳았다.[28]

신화

[편집]일리아스 6권 155~203절에는 벨레로폰의 손자 글라우코스 (그의 증조부의 이름을 따서 명명됨)가 벨레로폰 신화를 이야기하는 내부 이야기가 포함되어 있다. 이 이야기에서 벨레로폰의 아버지는 글라우코스였는데,[29] 그는 폿니아의 왕이자 시시포스의 아들이었다. 벨레로폰의 손자들인 사르페돈과 젊은 글라우코스는 트로이 전쟁에서 싸웠다.

비잔티움의 스테파노스의 에트니카(Ethnica)에는 크리사오르("황금 검의 소유자")라는 인물의 족보가 주어져 있는데, 이는 그가 벨레로폰의 이중인격임을 시사한다. 그는 글라우코스(시시포스의 아들)의 아들이라고 불렸다. 크리사오르는 그의 탄생 외에는 신화가 없다. 포세이돈의 아이를 밴 메두사의 잘린 목에서 그녀가 죽는 순간 그와 페가수스가 동시에 태어났다. "이 순간부터 우리는 크리사오르에 대해 더 이상 듣지 못하며, 이야기의 나머지는 오직 말에 관한 것뿐이다... [그는 아마도 그의 형제를 위해 피레네 샘을 방문했을 것이다. 결국 그는 그의 불멸의 말 형제에게 잡히게 되었다.]"[30]

아르고스로의 추방

[편집]벨레로폰의 용감한 여정은 익숙한 방식으로 시작되었다.[31] 유배를 통해서 말이다. 한 이야기에서는 그가 델리아데스, 페이렌 또는 알키메네스라고 불리는 자신의 형제를 살해했다. 좀 더 정확한 이야기에서는 그가 친구들과 칼 던지기를 연습하던 중 실수로 "벨레로스"[32] 또는 "벨레론"이라는 코린토스 시민이나 귀족을 살해하여 히포노오스에서 벨레로폰으로 이름이 바뀌게 되었다.

이 범죄에 대한 속죄로 그는 아르골리스의 아하이아현 거점 중 하나인 티린스의 왕 프로이토스에게 간청해야 했다. 프로이토스는 왕으로서 벨레로폰의 죄를 깨끗이 씻어주었다. 그러나 프로이토스 왕의 아내 – 그녀의 이름은 안테이아[33] 또는 스테네보이아[34] –가 그에게 접근하려 했을 때, 그는 그녀를 거절했고, 이로 인해 그녀는 벨레로폰이 자신에게 접근하려 했다고 비난하게 되었다.[35] 프로이토스는 손님(크세니아에 의해 보호받는)을 죽여 자신의 분노를 풀려 하지 않았고, 결국 벨레로폰을 자신의 장인이자 크산토스 강 평원에서 온 리키아의 이오바테스 왕에게 추방했으며, 접힌 서판에 봉인된 편지를 들려 보냈다. 편지에는 "이 편지를 가져온 자를 세상에서 없애주십시오. 그가 제 아내, 당신의 딸을 범하려 했습니다."라고 쓰여 있었다.[36]

이오바테스는 서판을 열기 전에 벨레로폰과 9일 동안 잔치를 벌였다. 서판의 메시지를 읽고 이오바테스 또한 손님을 살해할 경우 에리니에스의 분노를 두려워했다. 그래서 그는 벨레로폰에게 살아남기 불가능하다고 여겨지는 임무를 맡겼다. 이웃 카리아에 사는 키마이라를 죽이는 것이었다. 키마이라(키메라)는 염소의 몸, 사자의 머리, 뱀의 꼬리로 구성된 불을 뿜는 괴물이었다. 이 괴물은 근처 시골 지역을 공포에 떨게 했다.

카리아로 가는 도중, 그는 유명한 코린토스의 점술가 폴레이도스를 만났고, 폴레이도스는 벨레로폰에게 다가올 전투에 대한 조언을 해주며, 승리하려면 신화 속 페가수스가 필요하다고 말했다.

페가수스 포획

[편집]

길들여지지 않은 날개 달린 말을 얻기 위해 폴레이도스는 벨레로폰에게 아테나 신전에서 잠을 자라고 말했다. 벨레로폰이 잠든 동안, 그는 아테나가 그의 옆에 황금 굴레를 놓으며 "아이올로스 가문의 왕자여, 자고 있느냐? 어서, 이 말을 위한 마법의 굴레를 가지고, 흰 황소를 그에게 희생 제물로 바칠 때 너의 아버지 길들이는 자에게 보여주어라."라고 말하는 꿈을 꾸었다.[37] 그가 깨어나서 페가수스가 우물에서 물을 마실 때 접근해야 한다는 것을 깨달은 곳이 바로 그곳이었다. 물었을 때, 폴레이도스는 그에게 어느 우물인지 알려주었다: 벨레로폰이 태어난 도시 코린토스 성채의 마르지 않는 피레네였다. 벨레로폰은 말을 타고 날아가, 키마이라가 살고 있다고 전해지는 리키아로 돌아갔다.

다른 기록들은 아테나가 페가수스를 이미 길들이고 굴레를 씌워 데려왔거나, 말 조련사인 포세이돈이 벨레로폰의 아버지로서 비밀리에 페가수스를 데려왔다고 말한다. 파우사니아스가 이해했듯이 말이다.[38]

키마이라 살해

[편집]

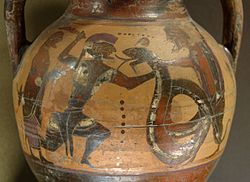

벨레로폰이 맹렬한 키마이라를 상대하기 위해 리키아에 도착했을 때, 그는 페가수스를 타고 있었음에도 불구하고 괴물에게 해를 입힐 수 없었다. 그러나 키마이라의 뜨거운 숨결을 느끼자 그는 한 가지 아이디어가 떠올랐다. 그는 커다란 납덩이를 가져와 창에 장착했다. 그리고 그는 창을 최대한 내밀면서 키마이라를 향해 정면으로 날아갔다. 공격을 중단하기 전에 그는 납덩이를 키마이라의 목구멍 안에 박아 넣었다. 괴물의 불타는 숨결이 납을 녹여 공기 통로를 막아 질식시켰다.[39]틀:AI-generated source 일부 적회식 도기 화가들은 벨레로폰이 대신 포세이돈의 삼지창을 휘두르는 모습을 보여준다.[40]

이오바테스로의 귀환

[편집]

벨레로폰이 이오바테스 왕에게 승리하여 돌아오자,[41] 왕은 그의 이야기를 믿으려 하지 않았다. 일련의 험난한 모험이 이어졌다. 벨레로폰은 남자처럼 싸우는 호전적인 아마조네스에 맞서 파견되었으나, 날개 달린 말 위에서 바위를 떨어뜨려 그들을 물리쳤다. 일부 이야기에서는 이보다 앞서 벨레로폰이 솔리모이와 맞서는 장면이 나온다.

그가 카리아 해적 케르마로스에게 파견되었을 때, 그들은 그를 매복하려 했으나, 벨레로폰이 그를 암살하기 위해 파견된 모든 사람을 죽이자 실패했다. 이어서 궁정 경비병들이 그에게 맞서 파견되었으나, 벨레로폰은 아버지 포세이돈을 불렀고, 포세이돈은 벨레로폰이 접근하자 크산토스 평야를 범람시켰다. 스스로를 방어하기 위해 궁정 여성들은 옷을 높이 들고 맨몸을 드러내며 문에서 달려 나왔다. 벨레로폰은 그들이 옷을 벗고 있을 때 그들과 맞서기를 꺼려 물러났다.[42]

이오바테스는 마음을 바꾸고 편지를 내놓았으며, 벨레로폰이 안테이아의 여동생 필로노에와 결혼하는 것을 허락하고 자신의 왕국 절반을 그에게 나누어 주었다.[43] 그 왕국에는 훌륭한 포도밭과 곡물밭이 있었다. 필로노에 부인은 그에게 이산데르(페이산드로스),[20][44] 히폴로코스와 라오다미아를 낳았다. 라오다미아는 제우스 조언자와 동침하여 사르페돈을 낳았으나, 아르테미스에게 살해당했다.[45][46][47]

올림포스로의 비행과 추락

[편집]

벨레로폰의 명성이 커지면서 그의 휴브리스도 커졌다. 벨레로폰은 키마이라를 물리친 덕분에 신들의 고향인 올림포스산으로 날아갈 자격이 있다고 느꼈다. 이 행동은 제우스를 격노하게 만들었고, 제우스는 등에를 보내 페가수스를 쏘게 하여 벨레로폰이 지상으로 떨어져 죽게 만들었다. 페가수스는 올림포스로의 비행을 마쳤고, 제우스는 그를 자신의 번개 운반용 말로 사용했다.[48]

다른 이야기에 따르면 킬리키아의 알레이온("방황") 평원에서 벨레로폰은 가시덤불에 떨어져 실명한 후 "자신의 영혼을 삼키며" 비참하게 살다가 죽었다.[49][50]

에우리피데스의 벨레로폰

[편집]에우리피데스의 유실된 비극 벨레로폰의 단편(현존하는 텍스트에 약 30개의 인용문)은 그의 테마를 평가할 수 있는 근거를 학자들에게 제공한다: 페가수스를 타고 올림포스를 습격하려는 그의 시도의 비극적인 결과. 악하고 불경한 자들이 편안한 삶을 사는 반면 선한 자들이 고통받는 대조 때문에 벨레로폰이 신들의 존재를 의심하는 것처럼 보이는 솔직한 구절은 아리스토파네스가 시인에게 "무신론"을 전가한 근거가 된 것으로 보인다.[51]

페가수스를 탄 페르세우스

[편집]벨레로폰이 더 친숙한 문화 영웅 페르세우스로 대체된 것은 고전 시대의 발전이었고, 중세에 표준화되어 르네상스 및 그 이후의 유럽 시인들에 의해 채택되었다.[52]

갤러리

[편집]-

페가수스에 앉아 키마이라를 죽이는 벨레로폰 (기원전 300-350년), 국립 로마 박물관 – 팔라초 마시모

-

벨레로폰과 페가수스를 보여주는 베롤리 상자 패널 세부, 서기 900-1000년

-

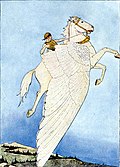

페가수스를 탄 벨레로폰 (1914년)

내용주

[편집]각주

[편집]- ↑ 트제트제스, Chiliades 7.810 (TE2.149); 핀다로스, Olympian Ode 13.66에 대한 주석

- ↑ Assunçâo, Teodoro Renno. "[www.persee.fr/doc/gaia_1287-3349_1997_num_1_1_1332 Le mythe iliadique de Bellérophon]". In: Gaia: revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, numéro 1-2, 1997. pp. 42-43. DOI: https://doi.org/10.3406/gaia.1997.1332

- ↑ Kerenyi 1959, p. 75.

- ↑ Iliad vi.155–203.

- ↑ Roman, Luke; Roman, Monica (2010). 《Encyclopedia of Greek and Roman Mythology》 (영어). Infobase Publishing. 103쪽. ISBN 978-1-4381-2639-5.

- ↑ Breuil, Jean-Luc. "ΚΡΑΤΟΣ et sa famille chez Homère: étude sémantique". In: Études homériques. Séminaire de recherche sous la direction de Michel Casevitz. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1989. p. 41. (Travaux de la Maison de l'Orient, 17) www.persee.fr/doc/mom_0766-0510_1989_sem_17_1_1734

- ↑ Sauge, André. "[www.persee.fr/doc/gaia_1287-3349_2005_num_9_1_1476 Remarques sur quelques aspects linguistiques de l'épopée homérique et sur leurs conséquences pour l'époque de fixation du texte (Seconde Partie)]". In: Gaia: revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, numéro 9, 2005. p. 117. DOI: https://doi.org/10.3406/gaia.2005.1476

- ↑ 가 나 Kirk 1990, p. 178

- ↑ Scholion zu Homer, p.155

- ↑ 케레니 1959, p. 79

- ↑ "... 'tueur de Belléros', personnage dont aucune autre mention n'apparaît dans la littérature conservée". Tourraix, Alexandre. Le mirage grec. L'Orient du mythe et de l'épopée. Besançon: Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2000. p. 116. (Collection « ISTA », 756) DOI: https://doi.org/10.3406/ista.2000.2506; www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_2000_mon_756_1

- ↑ 트제트제스 ad 리코프론, 17; 에브스타티오스 on 호메로스 p. 632.

- ↑ Graves, Robert (2012년 4월 24일). 《The Greek Myths》. Penguin Classics Deluxe Edition. Penguin. ISBN 9781101580509. 2025년 3월 31일에 확인함.

- ↑

Shipley, Joseph Twadell (2001년 7월 1일). 〈guhen〉. 《The Origins of English Words: A Discursive Dictionary of Indo-European Roots》. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 140쪽. ISBN 9780801896439. 2025년 3월 31일에 확인함.

Bellerophon, name given to Hipponous, son of Glaucus, king or Ephyre, as 'slayer of monsters'; he had killed the Chimaera.

- ↑ 히기누스, Fabulae 157

- ↑ 아폴로도로스, 1.9.3

- ↑ Apollodorus, 1.9.3 & 2.3.1

- ↑ 아폴로도로스, 2.3.2; 트제트제스 ad 리코프론, 17

- ↑ 호메로스, 일리아스 6.196–197; 아폴로도로스, 2.3.1

- ↑ 가 나 스트라본, 지오그래피카 12.8.5 & 13.4.16

- ↑ 호메로스, 일리아스 6.206–210

- ↑ 호메로스, 일리아스 6.197–205

- ↑ 디오도로스 시켈로스, 5.79.3

- ↑ 위 클레멘스, 인식론 10.21

- ↑ 호메로스, 일리아스 6.192에 대한 주석

- ↑ 핀다로스, Olympian Ode 13.82b에 대한 주석

- ↑ ?호메로스, 일리아스 6.155에 대한 주석

- ↑ 비잔티움의 스테파노스, s.v. Hydissos

- ↑ 일부 기록에 따르면 벨레로폰의 아버지는 실제로 포세이돈이었다. 케레니(Kerenyi) 1959년 78쪽은 "바다색"의 글라우코스가 바다의 신 포세이돈의 이중인격이라고 제안하는데, 포세이돈은 페가수스와 크리사오르의 아버지는 물론 벨레로폰의 보호자로서 벨레로폰 신화의 많은 요소들 뒤에 도사리고 있다.

- ↑ Kerenyi 1959 p. 80.

- ↑ 조지프 캠벨, 천의 얼굴을 가진 영웅, 1장, "분리" 참조.

- ↑ 케레니와 다른 학자들이 제시한 제안은 "벨레로폰테스"라는 이름을 "벨레로스의 살인자"로 만든다. 이는 헤르메스 아르게이폰테스가 "아르고스의 살인자 헤르메스"인 것과 같다. Carpenter, Rhys (1950). 《Argeiphontes: A Suggestion》. 《American Journal of Archaeology》 54. 177–183쪽. doi:10.2307/500295. JSTOR 500295. S2CID 191378610.,는 일리아스 II.329에 나오는 "인류의 재앙"인 "재앙 살인자"로서의 벨레로폰테스를 위해 신중하게 논증된 사례를 제시하며, 드문 그리스어 단어 έλλερον에서 파생되었고, 문법학자들은 이를 κακόν, "악"이라고 설명한다. 이 έλλερον은 Katz, J. (1998). 〈How to be a Dragon in Indo-European: Hittite illuyankas and its Linguistic and Cultural Congeners in Latin, Greek, and Germanic〉. Jasanoff; Melchert; Oliver (편집). 《Mír Curad. Studies in Honor of Calvert Watkins》. Innsbruck. 317–334쪽. ISBN 3851246675.에 의해 헤시키오스의 주석 ελυες "물 동물"과, 영어 장어와 동족어로 히타이트어 일루얀카에서도 발견되는 "뱀" 또는 "용"을 의미하는 인도유럽어 단어와 연결된다. 이는 벨레로폰을 인도아리아의 인드라가 브리트라를 죽인 것과 게르만 신화의 토르가 미드가르드 뱀을 죽인 것에 의해 대표되는 인도유럽 신화의 용 살인자로 만들 것이다. 로버트 그레이브스는 그리스 신화 개정판 1960에서 "다트를 지닌"이라는 번역을 제안했다.

- ↑ 일리아스 6권에서

- ↑ 에우리피데스의 비극인 스테네보이아와 벨레로폰테스는 유실되었다.

- ↑ 이 신화소는 요셉과 보디발의 아내 이야기에서 가장 잘 알려져 있다. 로버트 그레이브스 또한 이집트의 두 형제 이야기와 아타마스의 아내가 프릭소스를 원했던 이야기에서 유사점을 지적한다 (Graves 1960, 70.2, 75.1).

- ↑ "죽음을 의미하는 여러 장치를 새긴" 이 서판은 일리아스에 나타난 유일한 글쓰기 언급이다. 이러한 편지는 "벨레로폰 서한"이라고 불리며, 셰익스피어의 햄릿 부플롯에도 로젠크란츠와 길덴스턴에게 무대 밖 죽음을 가져오는 편지가 등장한다. 이러한 편지는 사르곤의 초기 이야기에도 등장한다.

- ↑ Kerenyi 1959, 아폴로도로스 신화학자, 2.7.4 인용.

- ↑ 그리스 묘사 2.4.6.

- ↑ 위 논노스, On 나지안조스의 그레고리오스 1; Tzetzes ad Lycophron, 17; 에브스타티오스 On Homer's Iliad 6.494.40

- ↑ Kerenyi 1959.

- ↑ 헤시오도스, 신통기 319 ff.; 아폴로도로스, 2.3.2; 핀다로스, Olympian Odes 13.63 ff.; 파우사니아스, 2.4.1; 히기누스, Fabulae 157; 이오안네스 트제트제스, On Lycophron.

- ↑ 로버트 그레이브스, 75.d; 플루타르코스, 여성의 덕목에 대하여.

- ↑ 왕의 딸을 통한 왕위 계승은 많은 영웅적 사례들과 함께 Finkelberg, Margalit (1991). 《Royal succession in heroic Greece》. 《The Classical Quarterly》. New Series 41. 303–316쪽. doi:10.1017/s0009838800004481. JSTOR 638900. S2CID 170683301.에서 논의되었다. 오리온과 메로페를 비교해 보라.

- ↑ 이산데르는 솔리모이와의 전투에서 아레스에게 살해당했다(일리아스 16권).

- ↑ 호메로스, 일리아스, 6. 197–205

- ↑ Oxford Classical Mythology Online. “Chapter 25: Myths of Local Heroes and Heroines”. 《Classical Mythology, Seventh Edition》. Oxford University Press USA. 2011년 7월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 4월 26일에 확인함.

- ↑ 디오도로스 시켈로스의 비블리오테카 히스토리카 5.79.3에서 그녀는 데이다미아로 언급되며, 나이든 사르페돈의 아들 에반더의 아내이자 어린 사르페돈의 어머니로 기록되어 있다.

- ↑ 이카로스와 파에톤의 신화에서 유사점을 찾을 수 있다.

- ↑ Homer (1924). 《The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes》. Cambridge, MA: Harvard University Press. Vol. I (book 6, lines 202-204). 2020년 6월 11일에 확인함.

- ↑ 핀다로스, 올림피아 오데스, xiii.87–90, 및 이스트미아 오데스, vii.44; 비블리오테케 ii.3.2; 호메로스, 일리아스 vi.155–203 및 xvi.328; 오비디우스, 변신 이야기 ix.646.

- ↑ Riedweg, Christoph (1990). 《The 'atheistic' fragment from Euripides' Bellerophontes (286 N²)》. 《Illinois Classical Studies》 15. 39–53쪽. ISSN 0363-1923.

- ↑ Johnston, George Burke (1955). 《존슨의 '페가수스를 탄 페르세우스'》. 《The Review of English Studies》. New Series 6. 65–67쪽. doi:10.1093/res/VI.21.65.

같이 보기

[편집]- 그레이브스, 로버트, 1960. 그리스 신화, 개정판 (하먼즈워스: 펭귄)

- 호메로스, 일리아스, 6권 155–203절

- 케레니, 카를, 1959. 그리스의 영웅들 (런던: 템스 앤 허드슨)

- 커크, G. S., 1990. 일리아스: 주석 2권: 5-8권. (캠브리지: 캠브리지 대학교 출판부)

- 리코프론의 알렉산드라에 대한 주석, 에두아르트 슈어의 그리스어 판 (와이드만 1881)에서 이삭과 이오안네스 트제트제스 등의 주석. Topos Text 프로젝트의 온라인 버전.. Archive.org에서 그리스어 텍스트 이용 가능