아브라모프 반응

| 아브라모프 반응 | |

|---|---|

| 이름이 붙여진 대상 | 바실리 S. 아브라모프 |

| 반응 유형 | 짝지음 반응 |

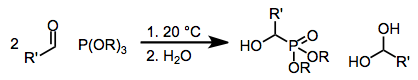

아브라모프 반응(영어: Abramov reaction)은 카보닐 화합물에 첨가하여 트라이알킬을 α-하이드록시 포스포네이트로 전환하는 관련 반응이다. 메커니즘적으로, 이 반응은 친핵성 인 원자가 카보닐 탄소에 공격하는 것을 포함한다.[1] 이 반응은 러시아 화학자 바실리 세메노비치 아브라모프(Vasilii Semenovich Abramov, 1904–1968)의 이름을 따서 1957년에 명명되었다.[2]

서론

[편집]포스파이트, 포스포나이트, 포스피나이트와 같이 전자가 풍부한 인 공급원은 간단한 카보닐 화합물의 탄소 원자에 친핵성 첨가를 할 수 있다. 완전히 에스터화된 포스파이트를 사용하는 경우(아브라모프 반응), 생성된 사면체 중간체의 중화는 일반적으로 인에 결합된 산소에서 새로 생성된 알콕사이드 중심으로 알킬 또는 실릴 그룹이 이동하여 발생한다. 짝첨가도 가능하며,[3] 그룹 이동 후 γ-작용화된 카보닐 화합물 또는 에놀 에테르를 생성한다. 실록시 함유 인 공급원의 사용은 이 반응의 범위를 크게 확장했는데, 생성된 α-실록시 화합물이 알코올성 용매 존재 하에 해당 α-하이드록시 유도체로 전환될 수 있기 때문이다.[4]

(1)

메커니즘 및 입체화학

[편집]일반적인 메커니즘

[편집]포스파이트는 간단한 카보닐 화합물의 카보닐 탄소에 가역적으로 첨가된다. 온화한 조건에서는 출발 물질로의 역전이 분자 간 및 분자 내 알킬 그룹 전이보다 빠르다. 분자 내 전이를 위한 4중심 전이 상태는 낮은 오비탈 겹침을 보인다.[5] 전이는 고온 또는 고압 조건에서 촉진될 수 있다. 두 당량의 알데하이드를 사용하는 경우, 사면체 중간체가 두 번째 알데하이드 분자에 첨가되면 고리형 포스포레인 1 또는 선형 알킬 전이 생성물 2가 생성된다.

더 실용적인 방법은 실릴화된 인 공급원을 사용하는 것으로, 이는 정면 방식으로 분자 내 실릴 그룹 전이를 거쳐 α-실록시 인 화합물 3을 제공한다.[6]

(3)

범위 및 한계

[편집]인 시약

[편집]포스파이트는 일반적으로 α-하이드록시 포스포네이트를 생성하는 데 사용된다. 두 당량의 알데하이드가 존재할 때 고리형 포스포레인 1(식 3)이 우세하지만, 이는 쉽게 가수분해되어 해당하는 하이드록시 포스포네이트를 생성할 수 있다.[7]

(6)

촉매량의 염기가 존재할 때 포스폰산이 사용되면, 포스핀 산화물이 생성될 수 있다. 포스폰산의 나트륨 염은 이러한 맥락에서 역사적으로 잘 작동했으며, 소듐 아마이드와 같은 염기가 사용되었다.[8] 그러나 키랄 아민 염기가 존재할 때 비대칭 유도 및 선택적 직접 첨가(공액 카보닐 화합물의 경우)를 달성할 수 있다.[9]

(7)

이 반응에서 실릴화된 인 시약의 발견과 사용은 방법론적 진보를 나타냈다. 혼합 시약에서는 선택적 실릴 그룹 전이가 일어나며, 생성된 실리콘-산소 결합의 절단은 종종 가수분해적으로 이루어질 수 있어 α-하이드록시 유도체에 접근할 수 있다. α-실록시 생성물의 알킬화는 다른 방법으로는 접근하기 어려운 α-알콕시 인 화합물에 대한 편리한 경로를 제공한다. 이들은 탈양성자화될 때 아실 음이온 등가물로 작용할 수 있으며, 염기성 조건에서 제거 후 케톤을 생성한다.[10]

(8)

카보닐 기질

[편집]간단한 케톤과 알데하이드는 카보닐 탄소에 포스파이트가 쉽게 첨가된다. 한 가지 흥미로운 응용 분야에서는 케텐에 첨가하면 산 할라이드의 아르부조프 반응과 동일한 생성물을 얻는다.[11]

(9)

α,β-불포화 케톤과 알데하이드도 이 반응을 겪는다. 다이엔일 카보닐 기질은 아래 예시와 같이 1,6-첨가를 경험할 수 있다.[12]

(10)

이민도 이 반응(푸도비크 반응)을 겪어 α-알킬아미노 포스포네이트를 생성한다.[13] 1차 아민은 중간체 삼차부틸아민의 산성 가수분해 후에만 생성될 수 있다.[14] 비치환 이민의 사용은 매우 가혹한 조건을 요구하며 낮은 수율을 제공한다.

(11)

합성 유용성

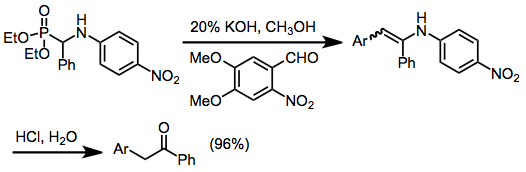

[편집]이 방법으로 생성된 α-하이드록시 알킬포스포네이트는 추가적인 변환에 사용될 수 있다. 원래의 카보닐 탄소는 포스포네이트 그룹과의 근접성으로 인해 산성화된다. 이 위치에서 탈양성자화는 마스킹된 아실 음이온을 생성하는데, 포스포네이트 기능은 음이온이 반응한 후에 제거될 수 있기 때문이다. 포스포네이트 음이온은 알킬화 및 올레핀화(호너-와즈워스-엠몬스 반응)를 겪을 수 있다.[15] 올레핀화에서 α-아미노 알킬포스포네이트가 사용될 때, 생성된 에나민은 케톤으로 가수분해될 수 있다.

(12)

불포화 카보닐 화합물에 첨가하고 탈양성자화하면 호모에놀레이트 등가물이 생성된다.

다른 방법과의 비교

[편집]실릴화된 포스파이트 시약은 α-하이드록시포스포네이트 생산에 가장 효율적인 것 중 일부이다. 그러나 이 화합물들을 만드는 몇 가지 다른 방법도 존재한다. 예를 들어, 포스페이트-포스포네이트 재배열은 3원 고리 중간체를 통해 α-하이드록시포스포네이트를 생성한다.[16]

(13)

실험 조건 및 절차

[편집]일반적으로 인 첨가 반응은 조작이 간단하다. 극성(아세토나이트릴, 에탄올, tert-부탄올) 및 비극성(벤젠) 용매의 시약 용액이 사용될 수 있다. 포스파이트 다이에스터의 첨가 또는 이민의 현장 형성을 위해서는 산 촉매가 필요할 수 있다. 후자의 경우 염기 촉매도 사용될 수 있다. 증류는 일반적으로 순수 생성물을 분리하는 데 충분하다.

같이 보기

[편집]- 미하엘리스–아르부조프 반응 - 트라이알킬 포스파이트와 알킬 할라이드의 반응으로 포스포네이트를 형성한다.

각주

[편집]- ↑ Engel, R. (2004). 《Phosphorus Addition at sp² Carbon》. 《Organic Reactions》. 175–248쪽. doi:10.1002/0471264180.or036.02. ISBN 0471264180.

- ↑ Аркадий Николаевич Пудовик. iopc.ru

- ↑ Sekine, M.; Yamamoto, I.; Hashizume, A.; Hata, T. (1977). 《Silyl Phosphites V. The Reactions of Tris(Trimethylsilyl) Phosphite with Carbonyl Compounds》. 《Chem. Lett.》 6. 485–488쪽. doi:10.1246/cl.1977.485.

- ↑ Ranganathan, D.; Rao, B.; Ranganathan, S. (1979). 《Nitroethylene: Synthesis of novel 2-nitroethylphosphonates》. 《J. Chem. Soc., Chem. Commun.》. 975쪽. doi:10.1039/c39790000975.

- ↑ Ginsberg, A.; Jakubovich, Y. (1960). 《Zh. Obshch. Khim.》 30. 3979쪽.

- ↑ Sommer, H. Stereochemistry, Mechanism and Silicon, McGraw-Hill, New York, 1965, pp. 176–178.

- ↑ Ramirez, F.; Bhatia, B.; Smith, P. (1967). 《Reaction of trialkyl phosphites with aromatic aldehydes》. 《Tetrahedron》 23. 2067쪽. doi:10.1016/0040-4020(67)80040-1.

- ↑ Pudovik, A.; Arbuzov, A. (1950). 《Dokl. Akad. Nauk SSSR》 73. 327쪽.

- ↑ Wynberg, H.; Smaardijk, A. (1983). 《Asymmetric catalysis in carbon-phosphorus bond formation》. 《Tetrahedron Lett.》 24. 5899쪽. doi:10.1016/S0040-4039(00)94232-1.

- ↑ Horner, H.; Roder, H. (1970). 《Phosphororganische Verbindungen, 67. Notiz über die reduktive Umwandlung von Carbonsäuren in ihre Aldehyde》. 《Chem. Ber.》 103. 2984쪽. doi:10.1002/cber.19701030936.

- ↑ Mirsalikhova, M.; Baranova, A.; Tunitskaya, L.; Gulyaev, N. (1981). 《Biokhimiya》 46. 258쪽.

- ↑ Arbuzov, A.; Fuzhenkova, V.; Rozhkova, F. (1982). 《J. Gen. Chem. USSR》 52. 10쪽.

- ↑ Tyka, R. (1970). 《Novel synthesis of α-aminophosphonic acids》. 《Tetrahedron Lett.》 11. 677–680쪽. doi:10.1016/S0040-4039(01)97800-1.

- ↑ Moedritzer, K. (1970). 《A Novel Synthesis of Aminomethylphosphonic Acid》. 《Synth. React. Inorg. Metal-Org. Chem.》 2. 317–327쪽. doi:10.1080/00945717208069617.

- ↑ Wadsworth, W. (1977). 《Synthetic Applications of Phosphoryl-Stabilized Anions》. 《Org. React.》 25. 73–253쪽. doi:10.1002/0471264180.or025.02. ISBN 0471264180.

- ↑ Sturtz, G.; Corbel, B.; Paugam, J.-P. (1976). 《Nouveaux synthons phosphores : Bianions d'hydroxy-1 propene-2 YL phosphonamides, carbanions en β d'acides carboxyliques potentiels》. 《Tetrahedron Lett.》 17. 47–50쪽. doi:10.1016/S0040-4039(00)71319-0.