에티오피아인

|

| |

| 언어 | |

| 종교 | |

| 민족계통 |

에티오피아인(Ethiopians)은 에티오피아의 원주민이며, 세계 각지에 퍼져 있는 에티오피아 디아스포라를 포함한다. 에티오피아인은 여러 구성 민족 집단으로 이루어져 있으며, 그 중 다수는 이웃 에리트레아 및 아프리카의 뿔의 다른 지역에 사는 민족 집단과 밀접한 관련이 있다.

"에티오피아"라는 이름이 그리스어 이름 Αἰθίοψ, Aithíops에서 유래하여 문서에 처음 사용된 것은 4세기 악숨 왕 에자나의 통치 기간이었다. 악숨 왕국에는 셈어, 쿠시어, 나일사하라어 (현대 쿠나마인과 나라족의 조상)의 세 가지 민족 언어 집단이 있었다. 악숨 왕국은 7세기부터 수도인 악숨의 쇠퇴가 시작될 때까지 지정학적으로 영향력 있는 실체로 남아 있었다. 그럼에도 불구하고 핵심 악숨 문명은 보존되어 다음 자그웨 왕조로 이어졌다. 이때쯤 티그라이인과 암하라인이라는 새로운 민족 집단이 등장했다. 솔로몬 시대에 후자는 아프리카의 뿔에서 주요 정치적, 문화적 영향력을 확립했다. 중세 후기에는 이파트 술탄국과 그 후신인 아달 술탄국을 포함한 이슬람 국가들이 설립되었다. 영토 및 종교적 지배에 대한 불만은 기독교 국가인 에티오피아 제국 (암하라인, 티그라이인, 소도 구라게인, 아가우족으로 구성)과 이슬람 국가인 아달 술탄국 (셈어를 사용하는 하라리족으로 공식적으로는 하르라족으로 알려져 있으며, 아르고바족으로 구성) 간의 격렬한 전쟁으로 이어졌다. 1600년대에는 남쪽에서 고지대로 오로모인의 대규모 이주가 있었고, 소말리인과 함께 아달 또는 "하라르게" (하라리족의 땅)로 알려진 곳으로 이주했다.

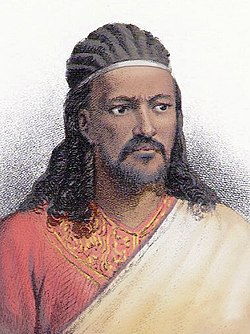

안정과 평화의 시기는 16세기와 17세기의 곤다르 시대를 거쳐 계속되었지만, 에티오피아는 18세기 중반에 사실상의 지역 자치 지역으로 분열되었다. 이 기간 동안 에티오피아는 다양한 지역 영주와 귀족들의 꼭두각시 군주 역할을 하는 황제에 의해 명목상 통치되었다. 이 시대는 제메네 메사핀트 또는 "왕자들의 시대"로 알려져 있다. 테워드로스 2세 황제는 1855년에 분열된 에티오피아 제국을 통일하고 다음 정권으로 이어진 현대화 과정을 시작하여 제국을 지역 강국으로 부활시켰다.

19세기 후반 메넬리크 2세 통치 기간 동안 아프리카 분할을 배경으로, 이탈리아의 식민지화 노력으로 에티오피아 민족 통합의 개념이 강화되었다. 이탈리아의 침공은 강력한 국가적 저항을 불러일으켰고, 1896년 아두와 전투에서 이탈리아에 대한 에티오피아의 대승으로 절정에 달했다. 그 결과 체결된 아디스아바바 조약은 이탈리아-에티오피아 전쟁을 종결시켰고, 당시의 영토 확장에 따라 오늘날의 에티오피아 국경이 대체로 확립되었다.

오늘날 에티오피아는 다양한 언어와 민족 집단을 가진 다채로운 인구를 가지고 있다. 에티오피아인은 아프리카아시아어 (셈어, 쿠시어, 오모어)와 나일사하라어족을 사용한다. 오로모인, 암하라인, 소말리인 및 티그라이인이 전체 인구의 4분의 3 (75%) 이상을 차지하지만, 에티오피아에는 80개 이상의 다양한 민족 집단이 있다. 이들 중 일부는 구성원이 10,000명에 불과한 경우도 있다.

역사

[편집]선사 시대

[편집]고고학자들은 초기 인류의 유해를 발견했으며, 가장 대표적인 표본 중 하나는 1974년에 이 나라의 아와시 계곡, 소위 하다르에서 발견된 "루시"라고 불리는 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스였다. 이 유해는 350만 년 된 것으로 추정된다. 2015년 10월, 과학자들은 에티오피아 남중부의 한 동굴에서 "모타"라고 불리는 남성의 유해를 발견했는데, 그는 4,500년 전에 살았다. 그보다 나중에 이 지역에 도달한 것으로 알려진 유라시아인과는 달리, 모타의 유전적 변이에는 "옅은 눈 색깔이나 피부"와 같은 특성이 포함되지 않았으며, 이 나라 남부에 사는 현대 아아리족 부족과 닮아 있었다. 다른 연구에서는 이 지역에 도착한 유라시아인이 현대 사르데냐인 또는 고대의 선형 토기 문화와 닮았다고 제안한다.[1] 모타가 유럽 유전자를 가지고 있지 않다는 증거를 통해 고고학자들은 근동 인구가 3,000년 전에 아프리카로 이주했다고 이론화했다.[2] 다른 증거들은 유라시아 인구가 1,500년에서 3,500년 전 사이에 역이주를 통해 상당한 기여를 했다고 결론 내렸다. 나일사하라 민족은 이러한 유전적 유사성을 보이지 않았으며, 대신 그들의 DNA는 다른 아프리카 민족과의 더 최근의 혼합 (1200년 미만)의 증거를 보여준다.[3] 함족이 기원전 7세기에 셈족 아라비아인보다 먼저 소아시아에서 이주해 왔다고 생각되었다.[4] 1933년 G.W.B. 헌팅포드는 케냐와 북부 탄자니아에 석기 시대와 이슬람 시대 사이에 아자니아 문명이 존재했을 수 있다는 이론을 제안했다. 이 사람들은 이슬람 침략에 의해 에티오피아와 소말리아에서 오늘날 케냐와 탄자니아의 남부 지역으로 쫓겨났으며, 14세기에서 15세기경에 사라진 것으로 추정된다.[5]

기원전 7000년경, 아프리카아시아어를 사용하는 인구, 즉 쿠시어 및 오모어를 사용하는 사람들이 오늘날의 에티오피아에 모여들었고, 이후 이 지역에서 다양성이 번성하여 다른 지역 집단인 아가우, 소말리인, 오로모인, 그리고 수많은 오모어 사용자 집단이 통합될 수 있었다. 원래는 수렵 채집인이었던 이 사람들은 그 후 테프, 왕바랭이속, 엔셋과 같은 토착 식물과 뿌리 작물을 재배하고 소와 다른 동물을 가축화하여 오늘날에도 계속되는 농업 생활을 영위하기 시작했다. 기원전 첫 천년기 말까지 아가우족은 북부 에티오피아 지역을 차지했고, 시다마족은 에티오피아의 중부 및 남부 지역을 차지하며 에티오피아의 초기 역사 발전을 이루었다.[6]

아프리카아시아어는 기원전 8천년기에서 6천년기까지 아프리카와 중동에 존재했다. 이 어족에는 오로모어, 소말리어, 이집트어, 베르베르어, 하우사어, 히브리어, 아랍어, 아람어, 아카드어와 같은 다양한 현대 및 소멸된 아프리카 및 아시아 언어가 포함된다. 게에즈어는 기원전 6세기경에 개발되었으며, 당시 D'mt 왕국의 비문에서 증거를 찾을 수 있다.[7] 이 언어의 지배력은 서기 1000년경에 약화되었지만, 고지대 주민들은 300년대에서 1800년대 사이에 이를 문어 학술어 및 전례 언어로 사용했다.[8]

고대

[편집]기원전 980년, Dʿmt는 오늘날 에리트레아와 에티오피아의 티그라이주에 설립되었고, 오늘날 예멘의 남아라비아에 걸쳐 있었다. 이 정치체의 수도는 현재 북부 에티오피아에 있는 예하에 위치했다. 대부분의 현대 역사가들은 이 문명을 에티오피아 원주민 문명으로 간주하지만, 초기에는 많은 사람들이 후자의 홍해 패권 때문에 사바 왕국의 영향을 받았다고 제안했다.[9]

다른 학자들은 Dʿmt를 쿠시어 및 셈어 계열의 아프리카아시아어 사용 문화의 연합의 결과로 본다. 즉, 현지 아가우족과 남아라비아의 사바 왕국이다. 그러나 에티오피아의 고대 셈어인 게에즈어는 사바어인 남셈어군 중 하나와는 독립적으로 발전했다고 생각된다. 기원전 2000년경부터 다른 셈어 사용자들이 에티오피아와 에리트레아에 살았으며, 그곳에서 게에즈어가 발전했다.[10][11] 사바 왕국의 영향은 이제 몇몇 지역에 국한되었고 몇십 년 또는 한 세기 후에 사라졌다고 생각된다. 그것은 Dʿmt 또는 다른 초기 악숨 국가의 에티오피아 문명과 동맹을 맺은 무역 또는 군사 식민지였을 수도 있다.[9] 정치적으로 통합된 악숨 왕국은 적어도 기원전 100년부터 독립적으로 출현했으며, 그 문명은 서기 1세기부터 성장했다. 이 왕국은 홍해와 오늘날 북부 에티오피아 (티그라이주), 동부 수단, 에리트레아, 남아라비아 사이에 위치한 북동 아프리카를 지배했다. 이 왕국은 로마 제국과 인도 사이에 강력한 제국이자 무역 국가였다. 악숨의 링구아 프랑카는 헬레니즘 문명 시대인 기원전 330-305년에 발전한 그리스어였으며, 1세기에 공식적으로 채택되었다. 이는 4세기에 곧 게에즈어로 대체되었다. 동로마 제국의 정치적, 문화적 영향을 부분적으로 받은 악숨은 주요 역사적 기반을 달성했다. 에티오피아 정교회 기독교가 4세기 초에 국교로 도입되었고, 석재 궁전과 공공건물의 건설, 수도 악숨 주변의 큰 오벨리스크 건립 등이 이루어졌다. 이 모든 것은 그리스어 외래어 "에티오피아인"이 4세기 에자나 왕의 통치 아래 왕국에서 사용되게 된 에티오피아 민족주의의 부상을 절정으로 이끄는 이정표이다.[12][6] 기원전 1세기 그리스 역사가 디오도로스 시켈로스는 자신의 기록에서 에티오피아인들을 "진정한 원주민"이자 "가장 경건하고 의로운" 사람들이라고 주장했다. 이러한 주장은 스스로를 "하베샤인"이라고 선언한 지역의 사람들에 의해 공감을 얻었다.[13] 그의 기록은 이웃 이집트에 대한 높은 전도성을 포함하여 에티오피아인의 본질을 설명했다. 그는 이 사람들을 누비아와 메로에에 겹쳐진 곳에 위치하며 나일강과 연결되어 있고, 뚜렷한 우기와 아름다운 호수를 가지고 있다고 언급했다.[14]

중세 시대

[편집]

왕국은 4세기 중반에 이웃 도시인 메로에를 330년에 정복한 후 영토를 확장했으며, 다음 3세기 동안 "황금 시대"에 진입했다. 악숨의 세력은 이슬람의 황금기에 쇠퇴하기 시작했으며, 이 시기에 그들은 남아라비아 보호령 (현대 예멘)에서 아랍 무슬림의 침입에 자주 맞서 싸웠고, 이로 인해 아가우 인구의 남쪽으로 더 많이 쫓겨났다. 10세기에는 구디트 여왕의 약탈로 인해 왕국이 최종적으로 붕괴되었고, 기독교인들이 처형되고 교회에 방화 명령이 내려졌다. 악숨의 존재는 사라졌지만, 그 뒤를 이은 자그웨 왕조는 악숨 문명의 연속과 기독교의 부활이었으며, "왕중왕"이라는 칭호로 새로운 다민족 제국이 형성되었다.

북부의 아가우족과 셈족 집단의 성공적인 통합은 천년 이상 지속되었고 결국 티그라이인과 암하라인을 형성했다. 자그웨 왕국의 수도는 랄리벨라로 옮겨졌고, 새로운 문화 생활을 촉발시켰다. 이 시기의 가장 주목할 만한 교회들은 독특한 암각 건축으로 건설되었다. 지배 집단인 암하라인은 1270년 자그웨 왕조가 멸망한 후 소위 솔로몬 왕조 시대에 영토를 계속 확장했으며, 13세기 말에는 셰와 남부에 도달했다. 그 이후로 중앙집권화된 군대가 건설되었으며, 서쪽의 시다마 왕국과 동쪽의 무슬림 인구와 빈번한 전쟁에 참여했다.

기독교와 이슬람의 통찰력, 그리고 종교 전쟁의 결과로 가장 중요한 시대 중 하나는 16세기 중반의 에티오피아-아달 전쟁으로, 에티오피아 제국 (아비시니아)과 동맹을 맺은 암하라인, 티그라이인, 아가우족 군대와 주로 하라리족과 소말리족으로 구성된 무슬림 국가들이 아달 술탄국을 형성하여 참여했다. 오로모인은 또한 전쟁의 이점을 이용하여 오로모 이주에서 암하라 제국의 북부 고지대 대부분을 점령했다.[6]

근대 시대

[편집]오로모족은 나머지 시대 동안 아비시니아의 암하라 제국을 지배했던 주로 목축 생활을 유지했다. 18세기 초 파실리데스 황제에 의해 수도 곤다르가 건설되면서 "곤다르 시대"가 시작되었고, 근대 시대 내내 번성하는 삶이 계속되었다.

1769년부터 1855년까지 에티오피아는 "제후의 시대"라고 불리는 제메네 메사핀트라는 고립의 시기를 겪었다. 황제는 라스 미카엘 세훌과 같은 지역 영주와 귀족, 티그라이의 월데 셀라시에와 같은 티그라이주의 라스, 그리고 예주 오로모 왕조의 와라 셰흐의 라스 예주의 구그사와 같은 귀족들에게 통제되는 꼭두각시였다. 제메네 메사핀트 이전에 이요아스 1세 황제는 궁정에서 암하라어 대신 오로모어를 도입했다.[16][17] 1855년 테워드로스 2세 황제는 셰와 왕국을 통합하여 영구적인 에티오피아 국경을 확립하려고 했다. 테워드로스 2세는 종종 현대 에티오피아 역사의 예비 인물로 평가되지만, 그의 통치는 영국 에티오피아 원정 중에 자살하면서 일찍 끝났다.

메넬리크 2세 황제는 1890년대 후반에 국가에 대한 대규모 개혁을 단행했다. 그의 통치 아래 메넬리크는 주변 왕국들을 광범위하게 정복하고 티그라이주를 합병하여 결국 현대 에티오피아의 국경을 형성했다. 그의 통치는 현재 에티오피아 민족 정체성의 강력한 통합을 가져왔다. 아두와 전투는 1896년 식민 저항 전투로, 메넬리크가 이끄는 에티오피아 제국과 오레스테 바라티에리 장군이 이끄는 이탈리아 왕국이 각각 100,000명과 17,700명의 병력을 동원하여[18] 에티오피아군이 이들을 결정적으로 격파하고 주권을 확보했다.[6] 이 전투는 에티오피아인들 사이에서, 그리고 범아프리카주의를 넘어 국가적 자부심의 상징이 되었다. 아디스아바바 조약 (1896년)은 이탈리아-에티오피아 전쟁을 종식시켰고, 에티오피아의 주권에 대한 외국 외부 압력이 중단되면서 현대 에티오피아의 국경이 형성되었다. 에티오피아는 라이베리아와 함께 유럽 식민화에 맞서 살아남은 유일한 독립 아프리카 국가가 되었다.[19]

현대

[편집]

제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁 이후 이탈리아의 에티오피아 점령은 오로모족, 암하라인, 티그라이인, 소말리족 등 주요 민족 집단의 민족적 소외라는 유산을 남겼다. 에티오피아는 공산주의 군사 정권인 데르그 하에서 일련의 내전을 겪었다. 민족주의와 유사한 정책은 에티오피아 인민혁명 민주전선(EPRDF)에 의해 시행되었고, 이는 1995년부터 에티오피아를 민족 연방 국가로 만들었다. 이는 내부 민족 갈등을 줄이고 모든 민족 집단 내에서 선택의 자유를 부여하는 것을 목표로 했지만, 에티오피아는 21세기에 더 오랫동안 내부 갈등과 민족 충돌에 직면했다.[21]

민족

[편집]

주요 민족 집단

[편집]- 오로모인 30.4%

- 암하라인 27.0%

- 소말리인 6.1%

- 티그라이인 6.1%

- 시다마족 4.0%

- 구라게족 2.5%

- 월라이타인 2.3%

- 하디야족 1.7%

- 아파르족 1.7%

- 가모족 1.5%

- 기타 민족 집단 12.6%[22][23]

목록

[편집]| 민족 집단 |

언어 어족 |

인구조사 (1994)[24] |

인구조사 (2007)[23][25] | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 인원 | % | 인원 | % | ||

| 아아리 | 오모 | 155,002 | 0.29 | 289,835 | 0.39 |

| 아파르 | 아프리카아시아 | 979,367 | 1.84 | 1,276,374 | 1.73 |

| 아가우-아위 | 아프리카아시아 | 397,491 | 0.75 | 631,565 | 0.85 |

| 아가우-하미라 | 아프리카아시아 | 158,231 | 0.30 | 267,851 | 0.36 |

| 알라바 | 아프리카아시아 | 125,900 | 0.24 | 233,299 | 0.32 |

| 암하라 | 아프리카아시아 | 16,007,933 | 30.13 | 19,878,199 | 26.95 |

| 아누아크 | 나일 | 45,665 | 0.09 | 85,909 | 0.12 |

| 아르보레 | 아프리카아시아 | 6,559 | 0.01 | 6,840 | 0.01 |

| 아르고바 | 아프리카아시아 | 62,831 | 0.12 | 140,134 | 0.19 |

| 바차 | 나일사하라 | 2,632 | < 0.01 | ||

| 바스케토 | 오모 | 51,097 | 0.10 | 78,284 | 0.11 |

| 벤치 | 오모 | 173,123 | 0.33 | 353,526 | 0.48 |

| 베르타 | 나일사하라 | 183,259 | 0.25 | ||

| 보디 | 나일사하라 | 4,686 | 0.01 | 6,994 | 0.01 |

| 브레일 | ???? | 5,002 | 0.01 | ||

| 부르지 | 아프리카아시아 | 46,565 | 0.09 | 71,871 | 0.10 |

| 베나 | ???? | 27,022 | 0.04 | ||

| 베타 이스라엘 | 아프리카아시아 | 2,321 | <0.01 | ||

| 차라 | 오모 | 6,984 | 0.01 | 13,210 | 0.02 |

| 다사나흐 | 아프리카아시아 | 32,099 | 0.06 | 48,067 | 0.07 |

| 다우로 | 오모 | 331,483 | 0.62 | 543,148 | 0.74 |

| 데바세/ 가와다 | 아프리카아시아 | 33,971 | 0.06 | 68,600 | 0.09 |

| 디라셰 | 아프리카아시아 | 30,081 | 0.04 | ||

| 디메 | 오모 | 6,197 | 0.01 | 891 | <0.01 |

| 디지 | 오모 | 21,894 | 0.04 | 36,380 | 0.05 |

| 동가 | 아프리카아시아 | 35,166 | 0.05 | ||

| 페다셰 | ???? | 7,323, | 0.01 | 3,448 | < 0.01 |

| 가모 | 오모 | 719,847 | 1.35 | 1,107,163 | 1.50 |

| 게바토 | ???? | 75 | <0.01 | 1,502 | < 0.01 |

| 게데오 | 아프리카아시아 | 639,905 | 1.20 | 986,977 | 1.34 |

| 게디초 | ???? | 5,483 | 0.01 | ||

| 기도레 | 아프리카아시아 | 54,354 | 0.10 | 41,100 | 0.06 |

| 고파 | 오모 | 241,530 | 0.45 | 363,009 | 0.49 |

| 구무즈 | 나일사하라 | 121,487 | 0.23 | 159,418 | 0.22 |

| 구라게 | 아프리카아시아 | 2,290,274 | 4.31 | 1,867,377 | 2.53 |

| 실트 | 아프리카아시아 | 940,766 | 1.27 | ||

| 하디야 | 아프리카아시아 | 927,933 | 1.75 | 1,269,382 | 1.72 |

| 하마르 | 오모 | 42,466 | 0.08 | 46,532 | 0.06 |

| 하라리 | 아프리카아시아 | 200,000 | 0.04 | 246,000 | 0.04 |

| 이로브 | 아프리카아시아 | 33,372 | 0.05 | ||

| 카피초 | 오모 | 599,188 | 1.13 | 870,213 | 1.18 |

| 캄바타 | 아프리카아시아 | 499,825 | 0.94 | 630,236 | 0.85 |

| 콘타 | 오모 | 83,607 | 0.11 | ||

| 코모 | 나일사하라 | 1,526 | <0.01 | 7,795 | 0.01 |

| 콘소 | 아프리카아시아 | 153,419 | 0.29 | 250,430 | 0.34 |

| 코오레 | 오모 | 107,595 | 0.20 | 156,983 | 0.21 |

| 콘토마 | 아프리카아시아 | 0.4 | 48,543 | 0.05 | |

| 쿠나마 | 나일사하라 | 2,007 | <0.01 | 4,860 | 0.01 |

| 카로 | 오모 | 1,464 | < 0.01 | ||

| 쿠수미 | ???? | 7,470 | 0.01 | ||

| 크웨구 | 나일사하라 | 4,407 | 0.01 | ||

| 말레 | 오모 | 46,458 | 0.09 | 98,114 | 0.13 |

| 마오 | 오모 | 16,236 | 0.03 | 43,535 | 0.06 |

| 마레코 | 아프리카아시아[26] | 38,096 | 0.07 | 64,381 | 0.09 |

| 마숄라 | 아프리카아시아 | 10,458 | 0.01 | ||

| 메레 | ???? | 14,298 | 0.02 | ||

| 메엔 | 나일사하라 | 52,815 | 0.10 | 151,489 | 0.20 |

| 메셍고 | ???? | 15,341 | 0.03 | 10,964 | 0.01 |

| 마장지르 | 나일사하라 | 21,959 | 0.03 | ||

| 모시예 | 아프리카아시아 | 9,207 | 0.02 | 19,698 | 0.03 |

| 무를레 | 나일사하라 | 1,469 | < 0.01 | ||

| 무르시 | 나일사하라 | 3,258 | 0.01 | 7,500 | 0.01 |

| 나오 | 오모 | 4,005 | 0.01 | 9,829 | 0.01 |

| 누에르 | 나일 | 64,534 | 0.12 | 147,672 | 0.20 |

| 냥가톰 | 나일 | 14,201 | 0.03 | 25,252 | 0.03 |

| 오[1]로모 | 아프리카아시아 | 21,080,318 | 32.15 | 25,489,024 | 34.49 |

| 오이다 | 오모 | 14,075 | 0.03 | 45,149 | 0.06 |

| 퀘베나 | 아프리카아시아[27] | 35,072 | 0.07 | 52,712 | 0.07 |

| 퀘켐 | ???? | 2,740 | 0.01 | 2,585 | < 0.01 |

| 퀘와마 | ???? | 141 | <0.01 | 298 | < 0.01 |

| 셰 | 오모 | 13,290 | 0.03 | 320 | < 0.01 |

| 셰케초 | 오모 | 53,897 | 0.10 | 77,678 | 0.11 |

| 셰코 | 오모 | 23,785 | 0.04 | 37,573 | 0.05 |

| 시나샤 | 오모 | 32,698 | 0.06 | 52,637 | 0.07 |

| 시타/우포 | 나일사하라 | 307 | <0.01 | 1,602 | < 0.01 |

| 시다마 | 아프리카아시아 | 1,842,314 | 3.47 | 2,966,474 | 4.01 |

| 소말리 | 아프리카아시아 | 3,285,266 | 6.18 | 4,581,794 | 6.21 |

| 수르마 | 나일사하라 | 19,632 | 0.04 | 27,886 | 0.04 |

| 티그리냐[28] | 아프리카아시아 | 3,284,568 | 6.18 | 4,483,892 | 6.07 |

| 템바로 | ???? | 86,510 | 0.16 | 98,621 | 0.13 |

| 차마이 | 아프리카아시아 | 9,702 | 0.02 | 20,046 | 0.03 |

| 월라이타 | 오모 | 1,269,216 | 2.39 | 1,707,079 | 2.31 |

| 웨르지 | 아프리카아시아 | 20,536 | 0.04 | 13,232 | 0.02 |

| 옘 | 오모 | 165,184 | 0.31 | 160,447 | 0.22 |

| 제예세 | 오모 | 10,842 | 0.02 | 17,884 | 0.02 |

| 젤맘 | 나일사하라 | 2,704 | < 0.01 | ||

| 기타/알 수 없음 | 155,972 | 0.29 | 178,799 | 0.24 | |

| 소말리아인 (소말리아의 소말리인) | 200,227 | 0.9 | |||

| 수단인 | 2,035 | <0.01 | 10,333 | 0.01 | |

| 에리트레아인 (에티오피아계 에리트레아인) | 61,857 | 0.12 | 9,736 | 0.01 | |

| 케냐인 | 134 | <0.01 | 737 | <0.01 | |

| 지부티인 | 367 | <0.01 | 733 | <0.01 | |

| 기타 외국인 | 15,550 | 0.02 | |||

| 총계 | 53,132,276 | 73,750,932 | |||

에티오피아 디아스포라

[편집]- 에티오피아계 미국인

- 에티오피아계 오스트레일리아인

- 에티오피아계 캐나다인

- 이스라엘의 에티오피아 유대인

- 이탈리아의 에티오피아인

- 영국의 에티오피아인

- 덴마크의 에티오피아인

- 노르웨이의 에티오피아인

- 스웨덴의 에티오피아인

- 에리트레아인

- 하베샤인

언어

[편집]데르그 정권이 몰락할 때까지 암하라어는 정부 행정, 법원, 교회, 심지어 초등학교 교육에서 유일한 공용어로 사용되었다. 그러나 17세기에 와라섹 왕조의 통치 아래 제메네 메사핀트 기간 동안 오로모어는 에티오피아 제국의 조정의 공용어로 사용되기도 했다.[29] 1991년 이후 암하라어는 오로모어, 소말리어, 티그리냐어와 같은 다른 공식 정부 언어에 의해 많은 지역에서 대체되었다.[30] 영어는 가장 널리 사용되는 외국어이며 모든 중등 학교에서 가르친다.

2007년 에티오피아 인구조사와 CIA 월드 팩트북에 따르면, 가장 큰 모어는 다음과 같다. 오로모어 24,929,567명 (전체 인구의 33.8%); 암하라어 21,631,370명 (29.3%, 연방 공용어); 소말리어 4,609,274명 (6.2%); 티그리냐어 4,324,476명 (5.9%); 시다모어 4,981,471명 (4%); 월라이타어 1,627,784명 (2.2%); 구라게어군 1,481,783명 (2%); 아파르어 1,281,278명 (1.7%)이다.[22][31] 널리 사용되는 외국어로는 아랍어, 영어 (학교에서 가르치는 주요 외국어), 이탈리아어 (이탈리아 소수 민족이 사용)가 있다.[22]

종교

[편집]CIA 팩트북에 따르면 에티오피아의 종교 인구 통계는 다음과 같다: 에티오피아 정교회 43.8%, 무슬림 31.3%, 개신교 22.8%, 가톨릭 0.7%, 전통 신앙 0.6%, 기타 0.8%이다.[22]

디아스포라

[편집]가장 큰 에티오피아 디아스포라 공동체는 미국에서 발견된다. 미국 인구조사국에 따르면,[32] 2008년 현재 250,000명의 에티오피아 이민자가 미국에 거주하고 있었다. 추가로 30,000명의 미국 출생 시민이 에티오피아계 혈통이라고 보고했다.[33] 아론 마테오 테라자스에 따르면, "에티오피아 출생 이민자 (2세대 이상)의 후손을 포함하면, 미국 내 추정치는 460,000명 이상 (이 중 약 350,000명은 워싱턴 수도권; 96,000명은 로스앤젤레스; 10,000명은 뉴욕)에 이른다."[34]

이스라엘에도 큰 에티오피아 공동체가 있으며, 에티오피아인은 인구의 거의 1.9%를 차지한다. 거의 모든 공동체는 베타 이스라엘 공동체의 구성원이다. 또한 사우디아라비아, 이탈리아, 레바논, 영국, 캐나다, 스웨덴, 오스트레일리아에도 많은 에티오피아 이민자들이 있다.

유전학 연구

[편집]상염색체 DNA

[편집]윌슨 등 (2001)은 암하라인과 오로모인의 통합 샘플을 대상으로 단일 효소 변이체인 약물 대사 효소 (DME) 유전자좌를 조사한 클러스터 분석 기반의 DNA 연구를 수행했다. 그들은 이 유전자를 기반으로 에티오피아인의 62%가 아슈케나짐, 노르웨이인, 아르메니아인과 동일한 클러스터에 속하며, 24%만이 반투족과 아프리카-카리브인과 클러스터에 속하고, 8%는 파푸아뉴기니인, 6%는 중국인과 클러스터에 속한다는 것을 발견했다.[35]

티시코프 등 (2009)의 연구는 당시 아프리카 대륙에서 가장 큰 상염색체 연구였던 것으로, 아프리카 내에서 자가 식별된 민족성 및 공유된 문화적/언어적 특성과 상관관계가 있는 14개의 조상 집단 클러스터를 식별했다.[36] 에티오피아에서는 부르지, 콘소, 베타 이스라엘이 샘플링되었다. 샘플링된 아프리카아시아어를 사용하는 에티오피아인들은 누적적으로 (그림 5B) 다음과 같이 분류되었다. "쿠시어" 클러스터에 71%, "사하라/도곤" 클러스터에 6%, "니제르 코르도파니아" 클러스터에 5%, "나일사하라" 클러스터와 "차드 사하라" 클러스터에 각각 3%, 나머지 (12%)는 사하라 이남 아프리카에서 발견된 잔여 (9개) 관련 조상 클러스터 (AAC)에 분포되었다.[37] "쿠시어" 클러스터는 "비아프리카 AAC에 가장 가깝다. 이는 현대 인류가 아프리카에서 동아프리카로 이주했거나 비아프리카인이 사하라 지역과 동아프리카로 역이주했음을 시사한다"고도 간주되었다.[38]

주로 북부 지역의 셈족 및 쿠시족에 속하는 에티오피아인을 대상으로 한 다른 연구 (오로모, 암하라, 티그라이, 구라게)는 그들의 상염색체 조상의 약 40%가 고대 "비아프리카"의 근동 지역에서의 역이주에서 유래했으며, 약 60%는 아프리카 원주민 (아프리카의 뿔 지역에 토착 또는 "자생"하는 인구)에서 유래했다고 추정한다.[39][40] 픽렐 등 (2014)은 서유라시아 조상이 암하라인과 티그라이인에서 각각 49%와 50%로 정점을 이룬다는 것을 발견했다.[41] 월시, 산드라 등 (2020)은 에티오피아 인구 119개의 게놈 전체 샘플을 조사하여 유사하게 서아시아 조상의 비율을 설명했으며, 그들의 데이터는 다음과 같이 보여주었다. "가려진 서아시아 구성 요소는 각 인구에서 서아시아 조상의 비율을 측정한다. 암하라족과 오로모족은 가장 높은 양 (각각 54%와 51%)을 가지고 있으며, 월라이타족과 소말리족은 각각 43%와 44%를 보여주는 반면, 구무즈족은 0.7%의 낮은 양을 보여준다. 이러한 값들은 이전 추정치와 일치한다."[42]

조상을 특징지으면서 파가니, 루카 등 (2012)은 이 비아프리카 구성 요소가 약 3,000년 전에 아프리카의 뿔에 유입된 것으로 추정되며, 레반트의 인구와 유사하다는 점을 언급했다. 이 논문은 이것이 에티오피아 셈어족 언어가 이 지역에 도입된 시기와 일치한다고 계속해서 말한다.[43] 갈레고 로렌테, M 등 (2015)은 동아프리카에서 근동/아나톨리아의 초기 신석기 시대 농민들과 밀접하게 관련된 인구로부터 광범위한 혼합이 있었음을 유사하게 발견했다.[44]

호지슨 등 (2014)의 한 논문은 아프리카의 뿔 지역의 아프리카아시아어족 인구에서 독특한 아프리카 조상 구성 요소 ("에티오피아"라고 불림)와 독특한 비아프리카 서유라시아 구성 요소 ("에티오피아-소말리아"라고 불림)를 발견했는데,[45] 이는 농업 이전 시대의 것으로 보인다. 그들의 데이터는 또한 아프리카아시아어족 인구에서 나일사하라 조상을, 나일사하라 인구에서 "에티오피아" 조상을 발견하여 이 지역의 복잡한 접촉 역사를 시사한다. 그러나 에티오피아의 나일사하라 집단과 족내혼 아아리 대장장이 카스트는 유라시아 혼합이 거의 없거나 전혀 없는 것으로 나타났다.[46] 아아리 대장장이들은 다른 인구가 이 지역으로 확장되면서 동화된 "에티오피아" 수렵채집인들의 후손이거나, 최근에 그들의 직업 때문에 소외된 단일 인구의 하위 집단일 수 있다.[43][40][47] 홀펠더 등 (2017)에 따르면: "나일족 인구는 크게 혼합되지 않은 상태로 남아 있으며, 에티오피아에서도 유사한 관찰이 있었다. 에티오피아의 나일족 인구인 구무즈족은 남수단의 나일족과 유전적으로 유사하다. 북동 아프리카 나일족은 고대 에티오피아 개인 (모타, 남부 에티오피아 고원 모타 동굴에서 발견)과 약간의 차이를 보였는데, 이는 4,500년 전부터 이미 북동부와 동부 아프리카 사이에 인구 구조가 존재했음을 시사한다. 현대의 나일족 집단은 수천 년 전 북동 아프리카에 살았던 과거 인구의 직계 후손일 가능성이 높다."[48]

로페스, 사이오아 등 (2021)은 에티오피아인을 외부 인구와만 비교했을 때, 남서부의 나일사하라어 사용자가 (차부, 다사네치, 카로족과 함께) 반투어 및 나일어 사용자와 더 최근의 조상을 공유하는 반면, 북동부의 아프리카아시아어 사용자는 이집트인 및 다른 서유라시아인과 더 최근의 조상을 공유한다는 것을 발견했다. 전반적으로 이 연구는 이 지역의 아프리카아시아어족의 쿠시어, 오모어, 셈어 계열에 속하는 집단들이 평균적으로 서로 높은 유전적 유사성을 여전히 보였다는 것을 보여주었다.[47]

부계 혈통

[편집]

지금까지 수행된 대부분의 Y-DNA 연구[50][51][49][52][53]에 대한 종합적인 분석에 따르면, 에티오피아에서 샘플링된 총 459명의 남성 중 약 58%의 Y-염색체 하플로타입이 하플로그룹 E에 속하는 것으로 나타났으며, 이 중 71% (전체의 41%)는 그 하위 하플로타입인 E1b1b로 특징지어졌고, 나머지는 대부분 하플로그룹 E1b1(x E1b1b,E1b1a)로, 그리고 소수는 하플로그룹 E2로 특징지어졌다. E1b1b와 관련하여 일부 연구에서는 이 하플로그룹이 오로모족에서 가장 높은 수준인 62.8%로 나타났으며, 암하라인에서는 35.4%로 나타났지만,[51] 다른 연구에서는 오로모족과 암하라인 모두에서 약 57%로 거의 동일한 비율로 나타났다.[54] 이 하플로그룹 (그리고 그 전신인 E1b1)은 아프리카의 뿔 어딘가에서 기원한 것으로 생각된다. 에티오피아에서 발견되는 E1b1b의 약 절반은 다시 북동 아프리카 (이집트/리비아)에서 발생한 E1b1b1a (M78) 계통에 의해 특징지어지며, 이후 동아프리카로 역이주했다.[55]

하플로그룹 J는 에티오피아인에서 약 18%의 빈도로 발견되었지만, 암하라인에서는 훨씬 더 높은 유병률을 보였으며, 그 중 약 94% (전체의 17%)가 J1 유형이고, 6% (전체의 1%)가 J2 유형인 것으로 나타났다.[56] 반면에, 모란 등 (2004)에 의해 아르시 대조군에서 샘플링된 개인의 26%도 하플로그룹 J에 속하는 것으로 나타났다.[52]

에티오피아에서 또 다른 상당히 널리 퍼진 혈통은 하플로그룹 A에 속하며, 에티오피아 내에서 약 17%의 빈도로 발생하며, 거의 모두 하위 혈통인 A3b2 (M13)에 의해 특징지어진다. 아프리카에만 국한되며, 주로 에티오피아에서 대지구대를 따라 케이프타운까지 발견되는 하플로그룹 A는 인간 Y-염색체 계통 발생에서 가장 깊은 가지를 나타낸다.[57]

마지막으로, 하플로그룹 T는 약 4%, 하플로그룹 B는 약 3%로, 에티오피아에서 발견되는 나머지 Y-DNA 하플로그룹을 구성한다.

모계 혈통

[편집]

에티오피아인의 모계 혈통 또한 다양하다. 에티오피아인의 약 절반(52.2%)은 mtDNA 하플로그룹 L0, L1, L2, L3, L4, L5, 또는 L6에 속한다. 이들 하플로그룹은 일반적으로 아프리카 대륙에만 국한된다. 또한 에티오피아 또는 매우 가까운 지역에서 기원했다. 인구의 다른 부분은 하플로그룹 N (31%)과 하플로그룹 M1 (17%)에 속한다.[58] 이들의 기원에 대해서는 토착인지 또는 아시아에서 에티오피아로의 고대 역이주 가능성 때문인지 논란이 있다.

파사리노 등 (1998)은 다음과 같이 제안했다.

"코카소이드" 유전자 흐름이 에티오피아 유전자 풀로 주로 남성을 통해 발생했다. 반대로, 니제르-콩고족의 에티오피아 인구 기여는 주로 여성을 통해 발생했다.[39]

"코카소이드 유전자 흐름"이 정확히 무엇을 의미하는지에 대한 과학계의 논쟁이 있지만,[59][60] 같은 연구는 다음과 같이 덧붙였다.

"실제로 에티오피아인들은 원 니제르-콩고족과 중동 유전자의 단순한 조합의 결과로 보이지 않는다. 그들의 아프리카 구성 요소는 현재의 니제르-콩고어 화자들의 구성 요소로 완전히 설명될 수 없으며, 코이산족의 구성 요소와는 상당히 다르다. 따라서 현재 에티오피아 유전자 풀의 일부는 조상 유전자 풀로부터 현지에서 분화된 결과일 수 있다."[39]

스코트 등 (2005)은 또한 에티오피아 인구가 유라시아 모계 혈통을 가진 개인과 아프리카 계통에 속하는 개인으로 거의 똑같이 나뉘는 것을 관찰했다. 그들은 이 나라에 유라시아 계통이 존재하는 것을 "상당한 유전자 흐름이 유라시아에서 에티오피아로 유입되었거나 (첸 등, 2000; 리처즈 등, 2003), 또는 인구 확산에서 여러 분지 사건을 겪어 비아프리카 인구의 시조 혈통 역할을 했기 때문에 에티오피아에서 높은 수로 발견되는 것으로 생각된다"는 염기 서열로 설명한다. 연구원들은 또한 피험자의 지역적 기원이나 언어 계통 (셈어/쿠시어)과 미토콘드리아 유형 사이에 아무런 연관성도 발견하지 못했다.

에티오피아의 여러 지역 출신 피험자 (운동선수 및 통제군)의 하플로그룹 분포는 표 3에 나타나 있다. 그림 3에서 볼 수 있듯이, 각 지역의 mtDNA 하플로그룹 분포는 유사하며, 모든 지역이 유사한 비율의 아프리카 'L' 하플로그룹 (아디스아바바: 59%, 아르시: 50%, 셰와: 44%, 기타: 57%)을 보여준다. 피험자의 지역적 기원과 미토콘드리아 유형 사이에는 연관성이 발견되지 않았다 (v2=8.5, 15 df, P=0.9). 유사하게, 각 언어 계통을 사용하는 피험자 (운동선수 및 통제군)의 mtDNA 하플로그룹 분포는 표 3에 나타나 있다. 다시 언어 계통과 미토콘드리아 유형 사이에는 연관성이 없었다 (v2=5.4, 5 df, P=0.37). 그림 4에서 볼 수 있듯이, 각 언어 계통의 하플로그룹 분포는 다시 매우 유사하다.[61]

또한, 무실로바 등 (2011)은 에티오피아와 다른 아프리카의 뿔 샘플과 서아시아 샘플 사이에 특히 HV1b mtDNA 하플로그룹 측면에서 중요한 모계 유대 관계를 관찰했다. 저자들은 다음과 같이 언급했다.

"HV1 염기 서열의 상세한 계통지리학은 최근의 인구 이동이 서아라비아에서 동아프리카로의 확산에 기여했을 가능성이 높음을 보여주며, 이는 기원전 6천년기 이후 홍해에서 활발한 해상 무역이 있었음을 시사하는 고고학적 기록과 일치한다."[62]

체르니 등 (2008)에 따르면, 많은 에티오피아인들도 예멘과 북동 아프리카의 다른 지역과 특정 모계 혈통을 공유한다. 저자들은 다음과 같이 명시한다.

"서부 예멘 해안에서 가장 흔한 하플로타입은 16126-16362인데, 이는 에티오피아 고원뿐만 아니라 소말리아, 하 이집트, 그리고 특히 누비아인들 사이에서 높은 빈도로 발견된다. 티하마는 에티오피아인, 소말리인, 이집트인과 함께 J와 K와 같은 일부 서유라시아 하플로타입을 아프리카인과 공유한다."[63]

슈에네만 V. J 등 (2017)은 125명의 에티오피아인의 모계 배경을 조사했을 때, 60% 이상이 아프리카 L 혈통으로 구성되어 있었고, 이 혈통은 100명의 현대 이집트인에게는 20%까지 나타났다.[64]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ 가 나 “DNA from 4,500-year-old Ethiopian reveals surprise about ancestry of Africans” (미국 영어). 《Los Angeles Times》. 2015년 10월 8일. 2022년 3월 14일에 확인함.

- ↑ Victor Luckerson (2015년 10월 9일). “Scientists Have Discovered DNA in a 4,500-Year-Old Person From Africa” (영어). 《Time》. 2022년 3월 14일에 확인함.

- ↑ Hellenthal, Garrett; Bird, Nancy; Morris, Sam (2021). 《Structure and ancestry patterns of Ethiopians in genome-wide autosomal DNA》. 《Human Molecular Genetics》 30. R42–R48쪽. doi:10.1093/hmg/ddab019. PMC 8242491. PMID 33547782. 2021년 10월 21일에 확인함.

- ↑ “Ethiopia | Facts, History & News” (영어). 《www.infoplease.com》. 2022년 3월 17일에 확인함.

- ↑ G.W.B, Huntingford (2022년 4월 17일). “The Azanian Civilization And Megalithic Cushites Revisited”.

- ↑ 가 나 다 라 “Country Profile: Ethiopia” (PDF). 《미국 의회도서관》. 2022년 2월 25일.

- ↑ Johnson, Scott Fitzgerald (November 2015). 《The Oxford Handbook of Late Antiquity》 (영어). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-027753-6.

- ↑ Belcher, Wendy Laura (2012년 5월 31일). 《Abyssinia's Samuel Johnson: Ethiopian Thought in the Making of an English Author》 (영어). Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-979321-1.

- ↑ 가 나 Munro-Hay, Stuart (1991). 《Aksum: An African Civilization of Late Antiquity》 (PDF) (영어). Edinburgh: University Press. 57쪽. ISBN 978-0-7486-0106-6. 2013년 1월 23일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2012년 3월 3일에 확인함.

- ↑ Tamrat, Taddesse (1972) Church and State in Ethiopia: 1270–1527. London: Oxford University Press, pp. 5–13.

- ↑ Uhlig, Siegbert (ed.) (2005) Encyclopaedia Aethiopica, "Ge'ez". Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 732.

- ↑ Munro-Hay, Stuart (1991). 《Aksum: An African Civilization of Late Antiquity》. Edinburgh: Edinburgh University Press. 15–16쪽. ISBN 978-0748601066.

- ↑ Belcher 2012, 27쪽.

- ↑ Belcher 2012, 28쪽.

- ↑ “Zagwe dynasty | Ethiopian history | Britannica” (영어). 《www.britannica.com》. 2022년 2월 28일에 확인함.

- ↑ Pankhurst, Richard (1967). 《The Ethiopian Royal Chronicles》. London: Oxford University Press. 139–143쪽.

- ↑ “Political Program of the Oromo People's Congress (OPC)”. Gargaaraoromopc.org. 1996년 4월 23일. 2009년 3월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 3월 16일에 확인함.

- ↑ “Menelik II: the Man who Conquered Europe – StMU Research Scholars” (미국 영어). 2022년 3월 14일에 확인함.

- ↑ ements/ “How the Battle of Adwa Energized African Liberation Movements”

|url=값 확인 필요 (도움말) (미국 영어). 《Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C》. 2021년 2월 28일. 2022년 3월 14일에 확인함. - ↑ “flag of Ethiopia | Britannica” (영어). 《www.britannica.com》. 2022년 3월 14일에 확인함.

- ↑ Cohen, John M. “‘Ethnic Federalism’ in Ethiopia.” Northeast African Studies, vol. 2, no. 2, 1995, pp. 157–188. JSTOR 41931208.

- ↑ 가 나 다 라 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/#people-and-society . 중앙정보국.

- ↑ 가 나 “Population and Housing Census 2007 – National Statistical” (PDF). 《Ethiopian Statistics Agency》. 2007. 2022년 6월 3일에 확인함.

- ↑ United nations Demographic Yearbook Special Census Topics. Volume 2b Table 4 [1]

- ↑ “Ethiopian Census First Draft” (PDF). 《Central Statistics Agency》. 2007. 2009년 3월 5일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2022년 6월 3일에 확인함.

- ↑ Ulrich Braukamper 2012: 189

- ↑ Ulrich Braukamper 2012: 165

- ↑ http://www.ethiopia.gov.et/people?p_p_id=56_INSTANCE_DHi7gbj1uz53&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_DHi7gbj1uz53_page=2 보관됨 2021-03-06 - 웨이백 머신 , Ethiopian Government Portal.

- ↑ Pankhurst, Richard, The Ethiopian Royal Chronicles, (London:Oxford University Press, 1967), pp. 139–43.

- ↑ Bulcha, Mekuria (July 1997), “The Politics of Linguistic Homogenization in Ethiopia and the Conflict over the Status of "Afaan Oromoo"”, 《African Affairs》 96 (384): 325–352, doi:10.1093/oxfordjournals.afraf.a007852, JSTOR 723182

- ↑ “Statistical Tables for the 2007 Population and Housing Census of Ethiopia: Country Level”. 중앙 통계청. 2007. 91–92쪽. 2011년 8월 12일에 확인함.

- ↑ “Ethiopia 5th largest source of Black Immigrants in America”. 2017년 5월 16일에 확인함.

- ↑ Giorgis, Tedla W. (2011년 6월 29일). “Potential into Practice: The Ethiopian Diaspora Volunteer Program”. Migration Policy Institute. 2011년 11월 25일에 확인함.

- ↑ Terrazas, Aaron Matteo (June 2007). “Beyond Regional Circularity: The Emergence of an Ethiopian Diaspora”. 이민정책연구소. 2011년 11월 25일에 확인함.

- ↑ Wilson, James F.; Weale, Michael E.; Smith, Alice C.; Gratrix, Fiona; Fletcher, Benjamin; Thomas, Mark G.; Bradman, Neil; Goldstein, David B. (2001). 《Population genetic structure of variable drug response》. 《Nature Genetics》 29. 265–9쪽. doi:10.1038/ng761. PMID 11685208. S2CID 25627134.

- ↑ ublishes-largest-ever-study-african-genetics-revealing-origins-migr Out of Africa: Penn Geneticist Publishes Largest-Ever Study on African Genetics Revealing Origins, Migration.

- ↑ Tishkoff, SA; Reed, FA; Friedlaender, FR; Ehret, C; Ranciaro, A; Froment, A; Hirbo, JB; Awomoyi, AA; Bodo, JM (May 2009). 《The Genetic Structure and History of Africans and African Americans》. 《Science》 324. 1035–1044쪽. Bibcode:2009Sci...324.1035T. doi:10.1126/science.1172257. PMC 2947357. PMID 19407144.

- ↑ Tishkoff, SA; Reed, FA; Friedlaender, FR; Ehret, C; Ranciaro, A; Froment, A; Hirbo, JB; Awomoyi, AA; Bodo, JM (May 2009). 《The Genetic Structure and History of Africans and African Americans》. 《Science》 324. 1035–1044쪽. Bibcode:2009Sci...324.1035T. doi:10.1126/science.1172257. PMC 2947357. PMID 19407144.; Supplementary Material

- ↑ 가 나 다 Passarino, G; Semino, O; Quintanamurci, L; Excoffier, L; Hammer, M; Santachiarabenerecetti, A (1998). 《Different genetic components in the Ethiopian population, identified by mtDNA and Y-chromosome polymorphisms》. 《The American Journal of Human Genetics》 62. 420–34쪽. doi:10.1086/301702. PMC 1376879. PMID 9463310.

- ↑ 가 나 Hodgson, Jason A.; Mulligan, Connie J.; Al-Meeri, Ali; Raaum, Ryan L. (2014년 6월 12일). 《Early Back-to-Africa Migration into the Horn of Africa》. 《PLOS Genetics》 10. e1004393쪽. doi:10.1371/journal.pgen.1004393. ISSN 1553-7390. PMC 4055572. PMID 24921250.

- ↑ Pickrell, Joseph K.; Patterson, Nick; Loh, Po-Ru; Lipson, Mark; Berger, Bonnie; Stoneking, Mark; Pakendorf, Brigitte; Reich, David (2014년 2월 18일). 《Ancient west Eurasian ancestry in southern and eastern Africa》 (영어). 《Proceedings of the National Academy of Sciences》 111. 2632–2637쪽. arXiv:1307.8014. Bibcode:2014PNAS..111.2632P. doi:10.1073/pnas.1313787111. ISSN 0027-8424. PMC 3932865. PMID 24550290.

- ↑ Walsh, Sandra; Pagani, Luca; Xue, Yali; Laayouni, Hafid; Tyler-Smith, Chris; Bertranpetit, Jaume (2020년 10월 22일). 《Positive selection in admixed populations from Ethiopia》. 《BMC Genetics》 21. 108쪽. doi:10.1186/s12863-020-00908-5. ISSN 1471-2156. PMC 7580818. PMID 33092534.

- ↑ 가 나 Pagani, Luca; Kivisild, Toomas; Tarekegn, Ayele; Ekong, Rosemary; Plaster, Chris; Gallego Romero, Irene; Ayub, Qasim; Mehdi; Thomas, Mark G.; Luiselli, Donata; Bekele, Endashaw (2012년 7월 13일). 《Ethiopian genetic diversity reveals linguistic stratification and complex influences on the Ethiopian gene pool》. 《American Journal of Human Genetics》 91. 83–96쪽. doi:10.1016/j.ajhg.2012.05.015. ISSN 1537-6605. PMC 3397267. PMID 22726845.

- ↑ Gallego Llorente, M.; Jones, E. R.; Eriksson, A.; Siska, V.; Arthur, K. W.; Arthur, J. W.; Curtis, M. C.; Stock, J. T.; Coltorti, M.; Pieruccini, P.; Stretton, S. (2015년 11월 13일). 《Ancient Ethiopian genome reveals extensive Eurasian admixture throughout the African continent》. 《Science》 350. 820–822쪽. Bibcode:2015Sci...350..820L. doi:10.1126/science.aad2879. hdl:2318/1661894. ISSN 1095-9203. PMID 26449472. S2CID 25743789.

- ↑ Hodgson, Jason A.; Mulligan, Connie J.; Al-Meeri, Ali; Raaum, Ryan L. (2014년 6월 12일). 《Early Back-to-Africa Migration into the Horn of Africa》. 《PLOS Genetics》 10. e1004393쪽. doi:10.1371/journal.pgen.1004393. ISSN 1553-7390. PMC 4055572. PMID 24921250.

The non-African ancestry in the HOA, which is primarily attributed to a novel Ethio-Somali inferred ancestry component, is significantly differentiated from all neighboring non-African ancestries in North Africa, the Levant, and Arabia. The Ethio-Somali ancestry is found in all admixed HOA ethnic groups, shows little inter-individual variance within these ethnic groups, is estimated to have diverged from all other non-African ancestries by at least 23 ka, and does not carry the unique Arabian lactase persistence allele that arose about 4 ka.

- ↑ Jason A. Hodgson; Connie J. Mulligan; Ali Al-Meeri; Ryan L. Raaum (2014년 6월 12일). 《Early Back-to-Africa Migration into the Horn of Africa》. 《PLOS Genetics》 10. e1004393쪽. doi:10.1371/journal.pgen.1004393. PMC 4055572. PMID 24921250.; Supplementary Text S1: Affinities of the Ethio-Somali ancestry component doi:10.1371/journal.pgen.1004393.s017

- ↑ 가 나 López, Saioa; Tarekegn, Ayele; Band, Gavin; van Dorp, Lucy; Bird, Nancy; Morris, Sam; Oljira, Tamiru; Mekonnen, Ephrem; Bekele, Endashaw; Blench, Roger; Thomas, Mark G. (2021년 6월 11일). 《Evidence of the interplay of genetics and culture in Ethiopia》. 《Nature Communications》 12. 3581쪽. Bibcode:2021NatCo..12.3581L. doi:10.1038/s41467-021-23712-w. ISSN 2041-1723. PMC 8196081. PMID 34117245.

- ↑ Hollfelder, Nina; Schlebusch, Carina M.; Günther, Torsten; Babiker, Hiba; Hassan, Hisham Y.; Jakobsson, Mattias (August 2017). 《Northeast African genomic variation shaped by the continuity of indigenous groups and Eurasian migrations》. 《PLOS Genetics》 13. e1006976쪽. doi:10.1371/journal.pgen.1006976. ISSN 1553-7404. PMC 5587336. PMID 28837655.

- ↑ 가 나 Underhill PA; Shen P; Lin AA 외 (November 2000). 《Y chromosome sequence variation and the history of human populations》. 《Nature Genetics》 26. 358–61쪽. doi:10.1038/81685. PMID 11062480. S2CID 12893406.

- ↑ 가 나 Cruciani F; Santolamazza P; Shen P 외 (May 2002). 《A Back Migration from Asia to Sub-Saharan Africa Is Supported by High-Resolution Analysis of Human Y-Chromosome Haplotypes》. 《American Journal of Human Genetics》 70. 1197–214쪽. doi:10.1086/340257. PMC 447595. PMID 11910562.

- ↑ 가 나 다 Semino O, Santachiara-Benerecetti AS, Falaschi F, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA (January 2002). 《Ethiopians and Khoisan Share the Deepest Clades of the Human Y-Chromosome Phylogeny》. 《American Journal of Human Genetics》 70. 265–8쪽. doi:10.1086/338306. PMC 384897. PMID 11719903.

- ↑ 가 나 다 Moran et al. (2004)[2] Y chromosome haplogroups of elite Ethiopian endurance

- ↑ 가 나 Shenn et al. (2004)[3] Reconstruction of Patrilineages and Matrilineages of Samaritans and Other Israeli Populations From Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation

- ↑ Cruciani et al. (2004)[4] 보관됨 2006-05-22 - 웨이백 머신 Phylogeographic Analysis of Haplogroup E3b (E-M215) Y Chromosomes Reveals Multiple Migratory Events Within and Out Of Africa

- ↑ Cruciani F; La Fratta R; Trombetta B 외 (June 2007). 《Tracing past human male movements in northern/eastern Africa and western Eurasia: new clues from Y-chromosomal haplogroups E-M78 and J-M12》. 《Molecular Biology and Evolution》 24. 1300–11쪽. doi:10.1093/molbev/msm049. PMID 17351267.

- ↑ Semino O; Magri C; Benuzzi G 외 (May 2004). 《Origin, Diffusion, and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups E and J: Inferences on the Neolithization of Europe and Later Migratory Events in the Mediterranean Area》. 《American Journal of Human Genetics》 74. 1023–34쪽. doi:10.1086/386295. PMC 1181965. PMID 15069642.

- ↑ Chiaroni J, Underhill PA, Cavalli-Sforza LL (December 2009). 《Y chromosome diversity, human expansion, drift and cultural evolution》. 《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》 106. 20174–9쪽. Bibcode:2009PNAS..10620174C. doi:10.1073/pnas.0910803106. PMC 2787129. PMID 19920170.

- ↑ 가 나 Kivisild T; Reidla M; Metspalu E 외 (November 2004). 《Ethiopian Mitochondrial DNA Heritage: Tracking Gene Flow Across and Around the Gate of Tears》. 《American Journal of Human Genetics》 75. 752–70쪽. doi:10.1086/425161. PMC 1182106. PMID 15457403.

- ↑ Hunley, Keith L.; Healy, Meghan E.; Long, Jeffrey C. (2009). 《The global pattern of gene identity variation reveals a history of long-range migrations, bottlenecks, and local mate exchange: Implications for biological race》. 《American Journal of Physical Anthropology》 139. 35–46쪽. doi:10.1002/ajpa.20932. hdl:2027.42/62159. PMID 19226641. S2CID 1757977.

- ↑ Relethford, John H. (2009). 《Race and global patterns of phenotypic variation》. 《American Journal of Physical Anthropology》 139. 16–22쪽. doi:10.1002/ajpa.20900. PMID 19226639.

- ↑ ScottRA (Mar 2005). 《Mitochondrial DNA lineages of elite Ethiopian athletes》. 《Comp Biochem Physiol B》 140. 497–503쪽. doi:10.1016/j.cbpc.2004.11.014. PMID 15694598.

- ↑ Musilová 외 (2011). 《Population history of the Red Sea—genetic exchanges between the Arabian Peninsula and East Africa signaled in the mitochondrial DNA HV1 haplogroup》. 《American Journal of Physical Anthropology》 145. 592–598쪽. doi:10.1002/ajpa.21522. PMID 21660931.

- ↑ Černý, Viktor; Mulligan, Connie J.; Rídl, Jakub; Žaloudková, Martina; Edens, Christopher M.; Hájek, Martin; Pereira, Luísa (2008). 《Regional differences in the distribution of the sub-Saharan, West Eurasian, and South Asian mtDNA lineages in Yemen》. 《American Journal of Physical Anthropology》 136. 128–137쪽. doi:10.1002/ajpa.20784. PMID 18257024.

- ↑ Schuenemann, Verena J.; Peltzer, Alexander; Welte, Beatrix; van Pelt, W. Paul; Molak, Martyna; Wang, Chuan-Chao; Furtwängler, Anja; Urban, Christian; Reiter, Ella; Nieselt, Kay; Teßmann, Barbara; Francken, Michael; Harvati, Katerina; Haak, Wolfgang; Schiffels, Stephan (2017년 5월 30일). 《Ancient Egyptian mummy genomes suggest an increase of Sub-Saharan African ancestry in post-Roman periods》. 《Nature Communications》 8. Bibcode:2017NatCo...815694S. doi:10.1038/ncomms15694. ISSN 2041-1723. PMC 5459999. PMID 28556824.

참고 문헌

[편집]- “20680-Country of Birth of Person (full classification list) by Sex - Australia”, 《오스트레일리아 통계청》, 2006 Census, 2018년 12월 25일에 원본 문서 (Microsoft Excel)에서 보존된 문서, 2008년 6월 2일에 확인함. 총 인원: 19,855,288명.

- E. Sylvia Pankhurst, The Ethiopian People. Their Rights and Progress. Woodford Green, Essex: New Times & Ethiopia News 1946.

- 에드워드 울렌도르프, The Ethiopians: an introduction to country and people. London: Oxford University Press 1960, ²1965, ³1973 (ISBN 0-19-285061-X), ⁴1990 (Wiesbaden: F. Steiner; ISBN 3-515-05693-9).

외부 링크

[편집]- 개신교 교회 및 선교 단체가 관리하는 인구수 및 종교 정보가 포함된 민족 집단 디렉토리 보관됨 2018-11-30 - 웨이백 머신