오스만-유럽 전쟁

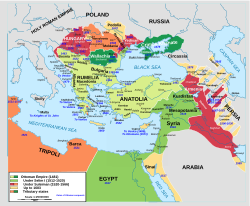

오스만 제국과 여러 유럽 국가들 사이의 일련의 군사 분쟁은 중세 후기부터 20세기 초까지 이어졌다. 가장 초기의 분쟁은 13세기 후반 아나톨리아에서 벌어진 동로마-오스만 전쟁 중에 시작되었으며, 14세기 중반 불가리아-오스만 전쟁으로 유럽에 진입했다. 15세기 중반에는 세르비아-오스만 전쟁과 알바니아-오스만 전쟁 (1432년~1479년)이 있었다. 이 시기의 대부분은 발칸반도로의 오스만 확장을 특징으로 했다. 오스만 제국은 15세기와 16세기에 중앙유럽으로 더욱 진출했으며, 이는 유럽에서 오스만 영토 주장정점을 찍었다.[1][2]

오스만-베네치아 전쟁은 1423년부터 1718년까지 4세기에 걸쳐 이어졌다. 이 시기에는 1470년의 네그로폰테 함락, 1565년의 몰타 공성전, 1571년의 파마구스타(키프로스) 함락, 1571년 레판토 해전에서 오스만 함대의 패배 (당시 역사상 가장 큰 해전), 1669년 칸디아(크레타) 함락, 1680년대 베네치아의 모레아(펠로폰네소스반도) 재정복, 그리고 1715년 재차 상실이 있었다. 베네치아 지배를 받던 케르키라섬은 오스만에게 정복되지 않은 유일한 그리스 섬으로 남아 있었다.[3]

17세기 후반, 유럽 강대국들은 오스만에 대항하여 단합하기 시작했고 신성 동맹을 결성하여 1683년-99년 대튀르크 전쟁 동안 오스만이 얻은 많은 영토를 되찾았다. 그럼에도 불구하고 오스만 군대는 18세기 후반까지 유럽 라이벌에 맞서 자력으로 버틸 수 있었다.[4][a]

19세기 오스만은 세르비아인(1804–1817), 그리스인(1821–1832), 루마니아인(1877–1878) 피지배 민족의 반란에 직면했다. 이는 러시아-튀르크 전쟁과 함께 발생하여 제국을 더욱 불안정하게 만들었다. 오스만 통치의 최종적인 후퇴는 제1차 발칸 전쟁(1912–1913)으로 시작되었고, 제1차 세계 대전 후 세브르 조약 체결로 정점에 달했으며, 이는 오스만 제국의 분할로 이어졌다.

역사

[편집]오스만의 부상 (1299년–1453년)

[편집]동로마 제국

[편집]

1356년 (또는 1358년 – 비잔티움 달력의 변화로 논쟁의 여지가 있음) 약화된 동로마 제국에 겔리볼루반도를 유럽 작전 기지로 삼아 타격을 가한 후 (참조: 오르한의 아들 쉴레이만 파샤) 오스만 제국은 14세기 중반 유럽 대륙으로의 서쪽 확장을 시작했다.

콘스탄티노폴리스는 바르나 전투(1444년)와 코소보 전투 (1448년) 이후 1453년에 함락되었다.

남아 있던 그리스 국가들은 1461년에 함락되었다(모레아 전제공국과 트라페준타 제국) (참조: 오스만령 그리스).

불가리아 제국

[편집]14세기 후반, 오스만 제국은 발칸반도에서 북서쪽으로 진격하여 1371년 마리차 전투 이후 트라키아와 마케도니아 (지역) 대부분을 완전히 복속시켰다. 1382년 소피아가 함락되었고, 이어서 1393년 불가리아 제2제국의 수도인 터르노브그라드가 함락되었으며, 1396년 니코폴리스 전투 이후에는 국가의 북서쪽 잔여 영토마저 함락되었다.

세르비아 제국

[편집]오스만의 강력한 적수였던 젊은 세르비아 제국은 일련의 전역으로 약화되었으며, 특히 1389년 코소보 전투에서는 양측 군대의 지휘관이 전사하여 세르비아 민속에서 서사적 전투이자 중세 세르비아 멸망의 시작점으로 중심적인 역할을 차지하게 되었다. 세르비아의 대부분은 1459년까지 오스만에게 함락되었고, 헝가리 왕국이 1480년에 일부를 재정복했지만 1499년에는 다시 함락되었다. 세르비아 제국의 영토는 오스만 제국, 베네치아 공화국 및 헝가리 왕국 (1301년~1526년) 사이에 분할되었으며, 나머지 영토는 헝가리에 대한 일종의 봉신 지위를 유지하다가 헝가리 자체의 정복과 함께 함락되었다.

오스만 제국에 대한 십자군

[편집]

교황청은 1360년대부터 정기적으로 십자군 특권을 부여했지만, 지중해의 무슬림에 대한 유의미한 군사적 대응은 없었다. 첫 번째 활동 재개는 1390년 제노바의 알마흐디야 항구 점령 계획이었다. 로마 교황과 아비뇽 교황 모두 대사면을 수여했고, 프랑스 왕의 삼촌인 루이 2세 드 부르봉 공작이 지도자였다. 십자군 참여의 증거는 거의 없으며, 이는 소규모 병력에 의한 기사도적인 행진에 가까웠다. 질병으로 가득 찬 9주간의 포위 공격 후, 튀니스 십자군은 철수하기로 합의했다.[6] 1389년 코소보 전투에서 승리한 후, 오스만은 발칸반도 대부분을 정복하고 콘스탄티노폴리스 주변 지역으로 비잔티움의 영향력을 축소시켰다. 1393년, 불가리아의 차르 이반 시슈만은 니코폴리스를 오스만에게 잃었다. 1394년, 교황 보니파시오 9세는 새로운 튀르크 십자군을 선포했지만, 서방교회 대분열로 교황권이 분열되어 있었다.[7] 헝가리 왕 지기스문트 (신성 로마 황제)가 이 십자군을 이끌었으며, 여기에는 부르고뉴 공작의 아들인 장 1세 드 부르고뉴 공작을 포함한 여러 프랑스 귀족들이 참여했고, 장 1세가 십자군의 군사 지도자가 되었다. 지기스문트는 십자군에게 다뉴브강에 도달했을 때 방어에 집중하라고 조언했지만, 그들은 니코폴 시를 포위했다. 오스만은 9월 25일 니코폴리스 전투에서 그들을 격파하고 3,000명의 포로를 잡았다.[8]

오스만이 서쪽으로 진출하면서 술탄 무라트 2세는 1444년 흑해의 바르나에서 마지막 교황청 지원 십자군을 격파했고, 4년 후 마지막 헝가리 원정을 분쇄했다.[7] 후녀디 야노시와 지오반니 다 카피스트라노는 1456년 베오그라드 공방전을 해제하기 위한 십자군을 조직했다.[9] 아이네아스 실비우스와 카피스트라노의 요한은 십자군을 설파했고, 레겐스부르크와 프랑크푸르트 의회의 신성 로마 제국 제후들은 지원을 약속했으며, 베네치아, 피렌체, 밀라노 사이에 동맹이 결성되었지만 아무것도 이루어지지 않았다. 베네치아만이 지중해에서 오스만에게 상당한 위협을 가하는 유일한 세력이었지만, 주로 상업적 이익을 위해 "십자군"을 추구했으며, 이는 1718년까지 간헐적으로 지속된 장기적인 오스만-베네치아 전쟁으로 이어졌다. 적어도 명목상 가톨릭 유럽이 무슬림 침공에 대항하는 노력으로서의 십자군 시대는 16세기, 프랑스-제국 전쟁이 대륙적 규모로 확대되면서 끝났다. 프랑수아 1세 (프랑스)는 독일 개신교 제후들과 무슬림을 포함한 모든 방면에서 동맹을 모색했다. 그중 그는 쉴레이만 1세와 오스만 제국 카피툴레이션 중 하나를 체결했으며, 바르바로스 하이레딘 파샤와 술탄의 북아프리카 봉신 다수와 공동 전선을 형성했다.[10]

헝가리 왕국

[편집]

1360년대부터 헝가리는 오스만 제국과 대치했다. 헝가리 왕국은 수차례의 십자군, 전역을 이끌었고 오스만에 대항하여 여러 방어 전투와 공성전을 수행했다. 헝가리는 15세기 유럽에서 오스만 전쟁의 주요 부담을 졌으며 오스만의 진격을 성공적으로 저지했다.

1442년, 후녀디 야노시는 오스만에 대항하여 네 번의 승리를 거두었으며, 이 중 두 번은 결정적이었다.[11] 1442년 3월, 후녀디는 트란실바니아에 있는 헝가리 왕국 남부의 세벤 전투에서 메지드 베이와 오스만 약탈군을 격파했다.[12] 1442년 9월, 후녀디는 루멜리아의 주지사이자 베일레르베이인 하듬 셰하베딘의 대규모 오스만군을 격파했다. 이것은 유럽군이 약탈군뿐만 아니라 자체 산자크베이 (지사)가 이끄는 지방 기병과 강력한 예니체리로 구성된 이처럼 대규모 오스만군을 격파한 첫 번째 사례였다.[13] 이 승리들로 인해 후녀디는 오스만의 저명한 적이자 기독교권 전역에서 유명한 인물이 되었고, 블라디슬라프 왕과 함께 1443년에 "긴 전역"으로 알려진 유명한 원정을 시작하게 된 주요 동기가 되었으며, 니시 전투가 이 원정의 첫 번째 주요 충돌이었다. 후녀디는 이 원정 중에 줄리아노 체사리니와 동행했다.[14][15]

1456년 난도르페헤르바르 (베오그라드) 공성전에서의 패배는 70년간 가톨릭 유럽으로의 오스만 확장을 저지했지만, 1년 동안(1480년~1481년) 이탈리아 항구인 오트란토가 점령되었고, 1493년 오스만군은 크로아티아와 슈타이어마르크 공국을 성공적으로 약탈했다.[16]

마차시 1세 통치 기간 동안, 상설 직업 용병군은 헝가리 흑군이라고 불렸다. 마차시는 보병의 초기 화기의 중요성과 핵심 역할을 인식했으며, 이는 그의 승리에 크게 기여했다. 흑군 병사 4명 중 1명은 아쿼버스를 소지하고 있었는데, 이는 당시로서는 이례적인 비율이었다. 1485년 비엔나에서 열린 대규모 군사 퍼레이드에서 흑군은 기병 20,000명과 보병 8,000명으로 구성되었다. 흑군은 당시 유럽에 존재하던 유일한 다른 상설 직업군이었던 프랑스 루이 11세의 군대보다 규모가 컸다. 헝가리 군대는 1479년 트란실바니아에서 벌어진 브레드필드 전투에서 3배나 많은 오스만 및 왈라키아 공격 부대를 격파했다. 이 전투는 헝가리인이 약탈하는 오스만에 대항하여 거둔 가장 중요한 승리였으며, 그 결과 오스만은 이후 오랫동안 헝가리 남부와 트란실바니아를 공격하지 않았다. 흑군은 1481년 이탈리아의 오트란토를 오스만 제국으로부터 탈환했다.

성장 (1453년–1683년)

[편집]알바니아 및 이탈리아 전쟁

[편집]

오스만은 1385년 사브라 전투에서 알바니아 대부분을 점령했다. 1444년의 레저 동맹은 알바니아 일부를 잠시 회복시켰으나, 1479년 슈코더르 함락과 1501년 두러스 함락 이후 오스만은 알바니아 전체 영토를 점령했다.

오스만은 제르지 카스트리오티 스컨데르베우를 중심으로 뭉친 알바니아인들의 저항에 직면했다. 스컨데르베우는 봉건 알바니아 귀족 욘 카스트리오티의 아들이며, 욘 카스트리오티 또한 제르지 아리아니티가 이끄는 알바니아 반란 (1432년~1436년)에서 오스만과 싸웠다. 스컨데르베우는 25년 이상 오스만 공격을 막아냈으며, 이는 1478년-79년 슈코더르 공성전에서 절정에 달했다. 이 기간 동안 토르비올 전투, 오토네테 전투, 크루여 공성전, 폴로그 전투, 오흐리드 전투, 모크라 전투, 오라니크 전투 1456 등 많은 알바니아 승리가 달성되었으며, 1457년 알불레나 전투에서 스컨데르베우가 이끄는 알바니아군이 오스만에 결정적인 승리를 거두었다. 1465년 발라반 원정은 스컨데르베우에 대항하여 알바니아 저항을 분쇄하는 것을 목표로 했으나 성공하지 못하고 알바니아의 승리로 끝났다. 1468년 1월 17일 스컨데르베우의 사망과 함께 알바니아 저항은 쇠퇴하기 시작했다. 스컨데르베우 사후 알바니아 저항은 1468년부터 1479년까지 레커 두카지니가 이끌었지만 이전과 같은 성공을 거두지 못했다. 1479년 알바니아 저항이 붕괴된 지 불과 2년 만에 술탄 메흐메트 2세는 이탈리아 전역을 시작했으나, 기독교 세력의 오트란토 재점령과 1481년 술탄의 사망으로 실패했다.

보스니아 정복

[편집]오스만 제국은 1388년 처음으로 보스니아에 도달했으나 빌레차 전투에서 보스니아군에게 패배하여 후퇴할 수밖에 없었다.[17] 1389년 코소보 전투에서 세르비아가 함락된 후, 보스니아인들은 블라트코 부코비치를 통해 참전했으며, 튀르크인들은 보스니아 왕국에 대한 다양한 공세를 시작했다. 보스니아인들은 방어했지만 큰 성공을 거두지는 못했다. 보스니아인들은 마지막 보스니아 왕 스테판 토마셰비치가 튀르크인들을 격퇴하려 했던 야이체의 보스니아 왕궁 성( 야이체 공성전)에서 강하게 저항했다. 오스만군은 1463년 몇 달 만에 야이체를 점령하고 마지막 보스니아 왕을 처형함으로써 중세 보스니아를 종식시켰다.[18][19][b]

코사차 가문은 1482년까지 헤르체고비나를 지배했다. 오스만은 1527년 야이체 요새에서 헝가리 수비대를 격파하는 데 40년이 더 걸렸다. 보스니아의 비하치와 서쪽 지역은 1592년 오스만에 의해 마침내 정복되었다.[18][19]

크로아티아

[편집]

1463년 보스니아 왕국이 오스만의 손에 넘어간 후, 크로아티아 왕국의 남부와 중부는 무방비 상태로 남겨졌으며, 그 방어는 요새화된 국경 지역에 자체 비용으로 소규모 병력을 주둔시킨 크로아티아 귀족들에게 맡겨졌다. 한편 오스만은 네레트바강에 도달하여 1482년 헤르체고비나 (라마)를 정복한 후, 요새화된 국경 마을들을 교묘하게 피하면서 크로아티아를 침범했다. 크르바바 평원 전투에서의 결정적인 오스만 승리는 크로아티아 전체를 뒤흔들었다. 그러나 이것은 크로아티아인들이 우세한 오스만 군대의 공격에 맞서 자신들을 방어하려는 끈질긴 시도를 단념시키지 못했다.[20] 오스만 제국에 대항한 거의 200년간의 크로아티아 저항 끝에 시삭 전투에서의 승리는 오스만 통치와 크로아티아-오스만 100년 전쟁의 종말을 알렸다. 1595년 페트리냐에서 도주하는 잔존 병력을 추격하던 부왕의 군대는 결정적인 크로아티아의 승리를 확정지었다.

세르비아 정복

[편집]1371년 마리차 전투에서 오스만에 의해 막대한 손실을 입은 결과, 세르비아 제국은 여러 공국으로 해체되었다. 1389년 코소보 전투에서 세르비아군은 다시 전멸했다. 15세기와 16세기 내내 여러 세르비아 왕국과 오스만 제국 사이에 끊임없는 투쟁이 벌어졌다. 전환점은 튀르크의 콘스탄티노폴리스의 함락이었다. 1459년, 공성전 끝에 임시 세르비아 수도인 스메데레보가 함락되었다. 제타는 1499년까지 점령되었다. 베오그라드는 오스만군에 저항한 마지막 주요 발칸 도시였다. 세르비아인, 마자르인, 유럽 십자군은 1456년 베오그라드 공방전에서 튀르크군을 격파했다. 오스만 공격을 70년 이상 격퇴한 끝에 베오그라드는 1521년 마침내 헝가리 왕국의 대부분과 함께 함락되었다. 1526년에서 1528년 사이 세르비아 군사 지휘관 요반 네나드의 반란은 현대 세르비아의 보이보디나 주에 제2세르비아 제국 선포로 이어졌는데, 이는 오스만에 저항한 마지막 세르비아 영토 중 하나였다. 세르비아 전제공국은 1459년에 함락되었으며, 이는 세르비아 공국에 대한 2세기 간의 오스만 정복을 상징한다.[20]

1463년–1503년: 베네치아와의 전쟁

[편집]

베네치아 공화국과의 전쟁은 1463년에 시작되었다. 장기간의 슈코더르 공성전 (1478년~1479년) 이후 1479년에 유리한 평화 조약이 체결되었다. 1480년, 더 이상 베네치아 함대의 방해를 받지 않게 된 오스만은 로도스를 포위하고 오트란토를 점령했다.[21] 베네치아와의 전쟁은 1499년부터 1503년까지 재개되었다. 1500년, 곤살로 페르난데스 데 코르도바가 지휘하는 스페인-베네치아 연합군이 케팔로니아를 점령하여 동부 베네치아 영토에 대한 오스만 공세를 일시적으로 중단시켰다. 공세는 프레베자 해전에서 오스만이 승리한 후 재개되었는데, 이 전투는 바르바로스 하이레딘 파샤가 지휘하는 오스만 함대와 교황 바오로 3세가 결성한 기독교 동맹 함대 사이에 벌어졌다.

1462년–1483년: 왈라키아 및 몰다비아 전역

[편집]1462년, 메흐메트 2세는 왈라키아 공작 블라드 3세 드라쿨라에 의해 트르고비슈테 야습에서 격퇴당했다. 그러나 블라드 3세는 헝가리 왕 마차시 1세에게 투옥되었다. 이는 많은 영향력 있는 헝가리 인사들과 오스만 제국과의 전투에서의 블라드의 성공(그리고 그가 초기에 오스만의 위협을 인지한 것)을 존경하는 서양인들, 심지어 바티칸의 고위 관계자들 사이에서도 분노를 불러일으켰다. 이로 인해 마차시는 그에게 저명한 포로의 지위를 부여했다. 결국 드라쿨라는 1475년 말에 석방되었고, 헝가리 및 세르비아 군사들과 함께 보스니아를 오스만으로부터 탈환하기 위해 파견되었다. 거기서 그는 오스만군을 처음으로 격파했다. 이 승리 후, 1476년 메흐메트 2세의 지휘 아래 오스만군이 왈라키아에 진입했다. 블라드는 살해되었고, 일부 자료에 따르면, 그의 머리는 다른 반란을 억제하기 위해 콘스탄티노폴리스로 보내졌다. (보스니아는 1482년 완전히 오스만 영토에 편입되었다.)

튀르크의 진격은 몰다비아의 슈테판 3세가 1475년 바슬루이 전투에서 오스만 술탄 메흐메트 2세의 군대를 격파한 후 일시적으로 중단되었는데, 이는 당시 오스만 제국 역사상 가장 큰 패배 중 하나였다. 슈테판은 다음 해 러즈보이에니 (발레아 알바 전투)에서 패배했지만, 오스만군은 의미 있는 성을 점령하지 못하고(네암츠 요새 공성전 참조) 오스만군 내에서 역병이 퍼지기 시작하자 퇴각해야 했다. 슈테판이 튀르크에 대항하여 유럽의 도움을 구했지만, 그가 편지에서 "이교도의 오른손을 잘라냈다"고 말했음에도 불구하고 거의 성공을 거두지 못했다.

1526년–1566년: 헝가리 왕국 정복

[편집]

1360년대부터 헝가리는 오스만 제국과 대치했다. 헝가리 왕국은 수차례의 십자군, 전역을 이끌었고 오스만에 대항하여 여러 방어 전투와 공성전을 수행했다. 헝가리는 15세기 유럽에서 오스만 전쟁의 주요 부담을 졌으며 오스만의 진격을 성공적으로 저지했다. 1490년, 마차시 1세 사망 후 왕권은 약화되었다. 1521년, 술탄 쉴레이만 1세가 헝가리를 침공했고, 헝가리 왕국의 요충지이자 남문으로 여겨지던 국경 요새 베오그라드는 두 차례의 공성전 끝에 제3차 베오그라드 공성전으로 오스만에게 함락되었다. 술탄은 약화된 왕국에 대한 공격을 감행했고, 헝가리의 소규모 군대는 1526년 모하치 전투에서 패배했으며 러요시 2세는 전사했다.[22]

1526년 모하치 전투에서 오스만이 승리한 후, 헝가리 왕국의 남서부만이 실제로 정복되었다.[23] 오스만 전역은 1526년에서 1556년 사이에 소규모 전역과 대규모 여름 침공으로 계속되었는데, 병력은 겨울이 오기 전에 발칸산맥 남쪽으로 돌아갔다. 1529년, 그들은 오스트리아 합스부르크 군주국에 대한 첫 번째 대규모 공격을 감행하여 빈 시를 정복하려 시도했다(빈 공방전). 1532년, 주력군 60,000명으로 빈에 대한 또 다른 공격이 서헝가리의 작은 요새(방어군 800명)인 쾨세그에 의해 저지되었는데, 이들은 자살적인 전투를 벌였다.[24] 침략군은 겨울이 다가오고 합스부르크 제국이 빈에 80,000명의 병력을 집결시킬 때까지 저지되었다. 오스만 병력은 슈타이어마르크를 통해 본국으로 돌아가면서 국토를 황폐화시켰다.

그동안 1538년 오스만 제국은 몰다비아 공국을 침공했다. 1541년, 헝가리에서 또 다른 전역으로 부더와 페슈트(오늘날 함께 헝가리 수도 부다페스트를 형성)를 거의 무혈로 점령했는데, 이는 교묘한 술수였다. 평화 회담을 타결한 후, 군대가 밤에 부다의 열린 성문을 습격했다. 1542년 오스트리아의 반격 실패에 대한 보복으로, 헝가리 중부 서부 절반의 정복은 1543년 전역에서 가장 중요한 옛 왕궁 수도인 세케슈페헤르바르와 옛 추기경의 거처인 에스테르곰을 모두 점령하면서 완료되었다. 그러나 35,000~40,000명의 병력으로는 쉴레이만 1세가 빈에 대한 또 다른 공격을 감행하기에는 충분하지 않았다. 1547년 합스부르크 제국과 오스만 제국 사이에 임시 휴전이 체결되었으나, 합스부르크는 곧 이를 무시했다.

대규모이지만 중간 정도의 성공을 거둔 1552년 오스만 전역에서 두 군대는 헝가리 중부 동부를 점령하여 오스만 제국의 국경을 북부 베그바르(국경 성)의 두 번째(내부) 방어선까지 밀어붙였는데, 헝가리는 원래 예상되는 두 번째 몽골 침략에 대한 방어책으로 이를 건설했다. 그 이후 이 전선의 국경은 거의 변하지 않았다. 헝가리인들에게 1552년 전역은 일련의 비극적인 손실과 일부 영웅적인(그러나 피로스적인) 승리였으며, 이는 민담에 전해지게 되었다. 가장 주목할 만한 것은 드레겔(불과 146명의 병사들이 최후까지 방어한 작은 요새)의 함락과 에게르 공성전이었다. 후자는 2,000명 이상의 병력을 가진 주요 베그바르였으며, 외부의 도움 없이 두 오스만 군대에 맞섰으나 놀랍게도 5주 이내에 성을 점령하지 못했다. (이 요새는 나중에 1596년에 점령되었다.) 마지막으로 1556년 전역은 트란실바니아(한때 합스부르크 지배하에 있었던)에 대한 오스만 영향력을 확보했지만, 서부 전선에서는 어떤 영토도 얻지 못하고 남서부 헝가리 국경 성 시게트바르의 두 번째(1555년 이후) 불성공적인 공성전으로 발목이 잡혔다.

오스만 제국은 1566년에서 1568년 사이에 합스부르크와 그 헝가리 영토에 대항하여 또 다른 대규모 전쟁을 벌였다. 1566년 시게트바르 공성전은 세 번째 공성전으로 요새는 마침내 함락되었으나, 고령의 술탄이 사망하여 그 해의 빈 진격을 저지시켰다.

1522년–1573년: 로도스, 몰타, 신성 동맹

[편집]

오스만군은 1522년 로도스섬을 침공하여 점령했으며, 그 이전에 두 차례의 실패(참조: 로도스 공방전 (1522년))가 있었다.[25] 구호기사단은 몰타로 추방되었고, 몰타는 1565년에 포위당했다.

3개월간의 공성전 끝에 오스만군은 모든 몰타 요새를 통제하는 데 실패했다. 기상 악화와 시칠리아 증원군 도착으로 인해 오스만 사령관 크즐라흐메들리 무스타파 파샤는 공성전을 포기해야 했다. 약 22,000~48,000명의 오스만군이 6,000~8,500명의 몰타군에 맞서 싸웠으나, 오스만군은 몰타를 정복하는 데 실패하고 25,000명 이상의 사상자를 냈으며,[26] 그 중에는 당시 가장 위대한 무슬림 해적 장군 중 한 명인 드라구트도 포함되어 있었고 격퇴당했다. 몰타가 함락되었다면 시칠리아와 이탈리아 본토는 오스만 침공의 위협에 처할 수 있었다. 오늘날 몰타 대공방전으로 알려진 이 사건에서 몰타의 승리는 전세를 뒤집었고 유럽에 희망과 동기를 부여했다. 또한 구호기사단의 중요성과 이들이 기독교의 무슬림 정복에 대한 방어에 있어 몰타에서 중요한 역할을 했음을 보여주었다.

이 시기의 오스만 해전 승리는 프레베자 해전(1538년)과 제르바섬 해전(1560년)이었다.

1570년부터 1573년까지 지속된 지중해 전역은 오스만의 키프로스 정복으로 이어졌다. 이 시기 신성 동맹은 베네치아, 교황령, 스페인, 몰타의 구호기사단, 그리고 초기에는 포르투갈로 구성되어 오스만 제국에 대항하여 결성되었다. 레판토 해전 (1571년)에서의 동맹의 승리는 바다에서의 오스만의 우위를 잠시 종식시켰다.

1570년–1571년: 키프로스 정복

[편집]1570년 여름, 튀르크군은 다시 공격했지만 이번에는 약탈이 아닌 전면적인 침공이었다. 1570년 7월 2일 라라 무스타파 파샤의 지휘 아래 기병대와 포병대를 포함한 약 60,000명의 병력이 아무런 저항 없이 리마솔 근처에 상륙하여 니코시아를 포위했다. 도시가 함락된 9월 9일의 승리 축제에서 모든 공공 건물과 궁전이 약탈당했다. 오스만군의 압도적인 수에 대한 소식이 퍼지면서, 며칠 후 무스타파는 한 발도 쏘지 않고 키레니아를 점령했다. 그러나 파마구스타는 저항하며 1570년 9월부터 1571년 8월까지 방어했다.

파마구스타의 함락은 키프로스에서 오스만 시대의 시작을 알렸다. 두 달 후, 신성 동맹의 해군 병력(주로 베네치아, 스페인, 교황청 함선으로 구성되며 오스트리아의 돈 후안의 지휘를 받음)은 세계사에서 결정적인 전투 중 하나인 레판토 해전에서 오스만 함대를 격파했다. 그러나 튀르크에 대한 승리는 키프로스에 도움이 되기에는 너무 늦었고, 섬은 다음 3세기 동안 오스만 통치하에 남아있게 되었다.

1570년, 오스만 제국은 키프로스를 처음으로 정복했으며, 라라 무스타파 파샤는 키프로스의 초대 오스만 총독이 되어 베네치아의 주장에 이의를 제기했다. 동시에 교황은 교황령, 몰타, 스페인, 베네치아 및 여러 다른 이탈리아 국가들 사이에 동맹을 결성했으나, 실질적인 결과는 없었다. 1573년 베네치아인들이 떠나면서 로마 가톨릭교회의 영향력은 사라졌다.

1593년–1669년: 오스트리아, 베네치아, 왈라키아

[편집]

- 대튀르크 전쟁 (오스트리아와의 15년 전쟁, 1593년–1606년)은 현상 유지로 끝났다.

- 용감공 미하이의 오스만 제국에 대한 전역 (1593년–1601년)

- 1645년–1669년 베네치아와의 전쟁 및 크레타 정복 (크레타 전쟁 (1645년~1669년) 참조).

- 오스트리아-튀르크 전쟁 (1663년~1664년): 오스트리아를 격파하고 침공하려는 오스만의 시도 실패.

1620년–1621년: 폴란드-리투아니아

[편집]

몰다비아를 두고 벌어진 전쟁. 폴란드군은 몰다비아로 진격했으나 추초라 전투에서 패배했다. 다음 해, 폴란드군은 호틴 전투에서 튀르크의 침공을 격퇴했다. 또 다른 분쟁이 1633년에 시작되었으나 곧 해결되었다.

1657년–1683년: 합스부르크와의 전쟁 종결

[편집]옛 헝가리 왕국의 동부 지역인 트란실바니아 공국은 1526년에 반독립을 얻었으며, 오스만 제국에 조공을 바쳤다. 1657년, 게오르그 2세 라코치가 이끄는 트란실바니아는 동쪽의 타타르인 (당시 제국의 봉신)을, 그리고 나중에 타타르인을 방어하기 위해 온 오스만 제국 자체를 공격할 만큼 강하다고 느꼈다. 전쟁은 1662년까지 계속되었고, 헝가리의 패배로 끝났다. 헝가리 왕국의 서부 지역(파르티움)은 합병되어 오스만의 직접 통치하에 놓였다. 동시에 1663년과 1664년 사이에 오스트리아에 대한 또 다른 전역이 있었다. 1664년 8월 1일 라이몬도 몬테쿠콜리에 의해 젠트고트하르트 전투에서 패배했음에도 불구하고, 오스만은 오스트리아와의 바슈바르 평화 조약에서 노베잠키 정복을 인정받았으며, 이는 옛 헝가리 왕국에서 오스만 통치의 최대 영토 범위를 나타낸다.[27]

1672년–1676년: 폴란드-리투아니아

[편집]폴란드-오스만 전쟁 (1672년~1676년)은 주라브노 조약으로 끝났으며, 이 조약으로 폴란드-리투아니아 연방은 우크라이나 영토 대부분을 오스만 제국에 할양했다. 이 전쟁은 연방의 점증하는 약화와 혼란을 보여주었는데, 17세기 후반에 접어들면서 연방은 점진적인 쇠퇴를 시작했으며, 이는 한 세기 후에 폴란드 분할로 절정에 달했다.

침체 (1683년–1828년)

[편집]1683년–1699년: 대튀르크 전쟁 – 헝가리와 모레아 상실

[편집]

대튀르크 전쟁은 1683년에 시작되었으며, 140,000명의 대규모 침공군이 빈으로 진격했고, 합스부르크 통치에 반란을 일으킨 개신교 헝가리 귀족들이 지원했다. 침공을 막기 위해 오스트리아와 폴란드(특히 빈 전투), 베네치아인, 러시아 제국으로 구성된 또 다른 신성 동맹이 결성되었으며, 빈은 오스만 제국에 의해 두 달 동안 포위되었다. 이 전투는 폴란드-리투아니아 연방과 신성 로마 제국이 오스만에게 군사적으로 협력한 첫 사례이며, 종종 "오스만 튀르크가 기독교 세계에 위협이 되는 것을 멈춘" 역사적 전환점으로 여겨진다.[28] [c] 1699년까지 계속된 이어진 전쟁에서 오스만은 헝가리의 거의 전역을 신성 로마 황제 레오폴트 1세에게 잃었다.[28]

빈 전투에서 승리한 후, 신성 동맹은 우위를 점하여 헝가리를 재정복했다 (부다와 페슈트는 1686년에 재점령되었으며, 부다는 스위스 태생의 이슬람 개종자가 지휘했다). 동시에 베네치아인들은 그리스로 원정을 시작하여 펠로폰네소스반도를 정복했다. 1687년 베네치아의 아테네 공격 (오스만에 의해 정복된) 동안, 오스만은 고대 파르테논 신전을 탄약고로 사용했다. 베네치아 박격포가 파르테논 신전을 강타하여 내부에 보관된 오스만 화약을 폭발시켰고, 파르테논 신전은 부분적으로 파괴되었다.[29][30]

전쟁은 1699년 카를로비츠 조약으로 끝났다. 외젠 드 사부아 공자는 1683년에 처음 두각을 나타냈으며 1718년까지 가장 중요한 오스트리아 사령관으로 남아 있었다.[31][32]

18세기

[편집]제4차 러시아-튀르크 전쟁은 대북방 전쟁의 일부로 1710년–1711년 프루트강 유역에서 벌어졌다. 이는 폴타바 전투에서 패배한 칼 12세가 오스만 제국과 러시아를 묶어 두고 점차 실패로 돌아가는 전역에서 숨통을 트기 위해 촉발시켰다. 러시아인들은 심각하게 패배했지만 전멸하지는 않았고, 프루트강 조약이 체결된 후 오스만 제국은 철수하여 러시아가 스웨덴 격파에 에너지를 다시 집중할 수 있게 했다.

오스만-베네치아 전쟁은 1714년에 시작되었다. 이 전쟁은 오스트리아-튀르크 전쟁 (1716년~1718년)과 겹쳤고, 오스트리아는 옛 헝가리 왕국의 남은 지역을 정복했으며, 1718년 파사로비츠 조약으로 끝났다.

1735년 러시아와 1737년 오스트리아와 다시 전쟁이 발발했다. 이 전쟁은 1739년 오스트리아와 베오그라드 조약이, 러시아와 니시 조약 (1739년)이 체결되면서 끝났다.

제6차 러시아-튀르크 전쟁은 1768년에 시작되어 1774년 쿠츄크 카이나르지 조약으로 끝났다. 이 조약의 결과로 크림 칸국은 러시아의 종속국이 되었다.

1787년에 러시아와 또 다른 전쟁이 시작되었고, 1788년에는 오스트리아와 동시 전쟁이 이어졌다. 오스트리아와의 전쟁은 1791년 시스토바 조약으로 끝났고, 러시아와의 전쟁은 1792년 이아시 조약으로 끝났다.

프랑스의 나폴레옹 1세가 1798년-99년에 이집트와 시리아를 침공했지만, 영국의 개입으로 끝났다.

나폴레옹이 이집트로 가는 길에 몰타를 점령한 것은 러시아와 오스만이 특이한 동맹을 맺고 이오니아 제도로의 합동 해군 원정을 감행하는 결과를 낳았다. 이 섬들을 성공적으로 점령한 것은 에프타니소스 공화국의 설립으로 이어졌다.

19세기

[편집]

1804년 제1차 세르비아 봉기가 일어났고, 이어서 1815년 제2차 세르비아 봉기가 일어났다. 이 성공적인 세르비아 혁명의 결과로 반독립적인 세르비아 공국이 수립되었고, 오스만 제국으로부터 승인받았다(명목상으로는 국내 문제에서 독립적이었지만, 공국은 포르테에 연간 세금을 지불하고 오스만군의 상시 주둔을 허용해야 했다).

제8차 러시아-튀르크 전쟁은 1806년에 시작되어 1812년 5월, 나폴레옹의 러시아 원정 불과 13일 전에 끝났다.

몰다비아-왈라키아 (루마니아) 봉기 (그리스 혁명과 동시에 시작됨).

그리스 독립 전쟁은 1821년에 시작되었다. 열강들은 1827년부터 혁명군을 지원하기 위해 개입했으며, 여기에는 러시아도 포함되었다(제9차 러시아-튀르크 전쟁). 아드리아노플 조약 (1829년)은 1829년에 전쟁을 종결시켰고, 오스만이 그리스의 독립(새로운 그리스 왕국)을, 세르비아의 더 큰 자치권과 루마니아 공국에 대한 러시아의 점령을 받아들이도록 강요했다.[33]

오스만 제국의 쇠퇴 (1828년–1908년)

[편집]

오스만 제국의 쇠퇴는 다음과 같은 갈등을 포함했다.

알바니아 반란 1820년–1822년, 1830년–1839년, 1843년, 1845년, 1847년.

보스니아 반란 1831년–1836년, 1836년–1837년, 1841년.

몬테네그로와의 전쟁 1852년–1853년.

1853년–56년의 제10차 러시아-튀르크 전쟁, 더 잘 알려진 크림 전쟁은 그레이트브리튼 아일랜드 연합왕국과 프랑스가 오스만 제국 편에 참전했다. 파리 조약 (1856년)으로 끝났다.

1858년–1859년 몬테네그로와의 제2차 전쟁.

1862년 몬테네그로, 보스니아, 세르비아와의 전쟁.

1866년 크레타 반란.

제국 발칸 지역의 기독교 국가들에 대한 세금 인상 결정은 광범위한 분노를 야기하여 여러 반란으로 이어졌다. 첫 번째는 1875년 헤르체고비나 봉기 (1875년~1877년)였고, 이어서 1876년 4월 불가리아 혁명가들이 봉기를 시작했으나 잔혹하게 진압되었다(바타크 학살 참조). 나중에 6월, 세르비아와 몬테네그로는 공동으로 제국에 전쟁을 선포했다. 6개월간의 결정적이지 못한 전투 후, 튀르크 군대의 잔학 행위에 대한 국제사회의 반응으로 주요 유럽 강대국들의 개입이 강제되었고, 휴전이 체결되었다. 12월, 상황을 처리하고 위기를 해결하기 위해 콘스탄티노폴리스 회의가 조직되었다. 그러나 오스만 제국은 제안된 개혁을 거부하고 회의에서 철수했다.

범슬라브주의에 고무되어 유럽 전역에 퍼져 있는 반오스만 감정의 지원을 느낀 러시아는 오스만 제국에 전쟁을 선포하고 발칸반도의 모든 정교회 국가들을 자신의 휘하에 통합할 기회를 보았다. 이는 1877년 제11차 러시아-튀르크 전쟁으로 시작되었고, 발칸반도와 카프카스에서 벌어졌으며, 러시아가 불가리아, 루마니아, 세르비아, 몬테네그로와 연합하여 이끌었다. 연합군은 전쟁에서 승리하여 오스만을 콘스탄티노폴리스 성문까지 밀어붙였다. 러시아와 오스만은 1878년 초 산스테파노 조약을 체결했다. 당시 모든 열강이 참석한 베를린 회의에서의 숙고 끝에, 베를린 조약 (1878년)은 제국 발칸 영토의 기독교 국가들에게 독립 또는 자치권을 부여했으며, 지역 지도를 극적으로 재편했다.

전쟁 직후, 오스트리아-헝가리는 보스니아를 군사적으로 점령할 수 있었지만, 보스니아는 형식적으로 오스만 영토의 일부로 남아 있었다.

동루멜리아는 1878년에 어느 정도 자치권을 부여받았으나, 1885년에 반란을 일으켜 불가리아에 합류했다. 테살리아는 1881년에 그리스에 할양되었으나, 1897년 그리스가 오스만 제국을 공격하여 제2차 크레타 봉기를 도운 후, 테살리아에서 그리스는 패배했다. 크레타는 크레타 반란 (1897년~1898년) 이후 1898년에 자치권을 얻었다.

해체 (1908년–1922년)

[편집]

이탈리아-튀르크 전쟁

[편집]1911년, 이탈리아는 오스만 제국이 지배하던 오스만령 트리폴리타니아 (아프리카의 식민지화 기간 동안, 트리폴리타니아는 리비아가 됨)를 침공했다. 전쟁은 이탈리아의 트리폴리타니아 합병으로 끝났다.

일린덴-프레오브라제니에 봉기

[편집]1903년부터 불가리아-마케도니아 봉기. 일린덴-프레오브라제니에 봉기 참조.

1912년–1913년: 발칸 전쟁

[편집]

1912년과 1913년의 두 차례 발칸 전쟁은 유럽에서 오스만 제국에 대한 추가적인 군사 행동을 수반했다. 발칸 동맹은 처음에는 오스만 제국으로부터 마케도니아와 트라키아 대부분을 정복했고, 이후 전리품 분할을 놓고 서로 다투었다. 알바니아는 여러 반란과 봉기 끝에 1912년 오스만 제국으로부터 독립을 선언했다. 이로 인해 유럽에서의 튀르키예의 영토(루멜리아)는 현재의 동트라키아 국경으로 축소되었다.

제1차 세계 대전

[편집]제1차 세계 대전(1914년–1918년)은 오스만 제국의 붕괴의 궁극적인 원인이 되었고, 이는 공식적으로 1922년에 끝났다. 그러나 전시 작전 중에 제국은 영국 영국 왕립 해군이 콘스탄티노폴리스에 도달하는 것을 막았고, 갈리폴리 전투(1915년–1916년)에서 연합군의 침공을 저지했다. 그럼에도 불구하고, 로잔 조약(1923년)의 조항에 따라 제국은 궁극적으로 멸망했다.

같이 보기

[편집]내용주

[편집]- ↑ 오스만은 1768년부터 1774년까지의 러시아 전쟁에서 육상과 해상 모두에서 기습을 당하기 전까지는 군사적 동등성을 유지할 수 있었다.[5]

- ↑ ...보스니아 야이체는 1527년까지 헝가리 수비대가 버텼다.[19]

- ↑ 300년 전 빈 성문 밖에서 오스만군의 패배는 대개 오스만 제국 쇠퇴의 시작으로 여겨진다. 그러나 발터 라이치(Walter Leitsch)는 그것이 유럽 역사에서 그러한 전환점이었는지 묻는다. ... 그러나 그것은 전환점을 의미한다. 오스만의 기독교 영토 추가 진격이 중단되었을 뿐만 아니라, 1698년까지 계속된 다음 전쟁에서 헝가리의 거의 전역이 레오폴트 1세 황제의 군대에 의해 재정복되었다. 1683년부터 오스만 튀르크는 기독교 세계에 위협이 되는 것을 멈췄다. ... 빈 전투는 또 다른 측면에서 전환점이었다. 황제의 병력, 일부 제국 제후, 폴란드군 간의 협력 덕분이었다. ... 그러나 유럽의 오스만 제국의 비해양 인접국인 황제와 폴란드 간의 협력은 새로운 것이었다. ... 발터 라이치는 빈 대학교 동유럽사 교수이자 동남유럽 연구소 소장이다.[28]

각주

[편집]- ↑ Macfie (1996).

- ↑ Stavrianos (1958).

- ↑ Kakissis (2011), 224쪽.

- ↑ Aksan (2007), 130–135쪽.

- ↑ Woodhead (2008), 983쪽.

- ↑ Tyerman 2019, 402쪽.

- ↑ 가 나 Davies 1997, 448쪽

- ↑ Lock 2006, 200쪽

- ↑ Lock 2006, 202–203쪽

- ↑ Davies 1997, 544–545쪽

- ↑ Jefferson 2012, 278쪽.

- ↑ Jefferson 2012, 278–286쪽.

- ↑ Jefferson 2012, 286–292쪽.

- ↑ Babinger, Franz (1992), 《Mehmed the Conqueror and His Time》, Princeton University Press, 25쪽, ISBN 978-0-691-01078-6,

John Hunyadi accompanied by the cardinal-legate Giuliano Cesarini.

- ↑ Jefferson 2012, 292쪽.

- ↑ The End of Europe's Middle Ages – Ottoman Turks.

- ↑ Finkel (2004), 20쪽.

- ↑ 가 나 Gavran (1990), 39–44쪽.

- ↑ 가 나 다 Pinson (1996), 11쪽.

- ↑ 가 나 Zidarić, Željko (2019년 9월 10일). 《... As Only True Men Can: Nikola Zrinski's Last Stand at Sziget》 (영어). Željko Zidarić.

- ↑ Cline (2019).

- ↑ Pálffy, Géza (2001). 《The Impact of the Ottoman Rule on Hungary》 (PDF) (헝가리어). 《Hungarian Studies Review》 28 (Hungarian Studies Association of Canada, National Széchényi Library). 109–132쪽.

- ↑ The Battle of Mohacs, 1526 (2004).

- ↑ Castles and History in Northern Transdanubia (2007).

- ↑ Smitha, 16th Century Timeline: 1501 to 1600 (2005).

- ↑ Cassola (1999).

- ↑ The Crusader Period.

- ↑ 가 나 다 Leitsch (1983).

- ↑ Tomkinson.

- ↑ Mommsen (1941), 544–556쪽.

- ↑ Habsburg-Ottoman War, 1683–1699 (2005).

- ↑ Smitha, Ottoman Decline.

- ↑ Bushkovitch, Paul (2012). 《A concise history of Russia》. New York: Cambridge University Press. 169쪽. ISBN 978-0521543231.

참고 자료

[편집]- Aksan, Virginia (2007). 《Ottoman Wars, 1700–1860: An Empire Besieged》. Pearson Education Ltd. ISBN 978-0-582-30807-7.

- “The Crusader Period”. 《All About All Crusades, A Chronological Time-table》. 2007년 10월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 4월 22일에 확인함.

- “The Battle of Mohacs, 1526”. 《World History at KMLA》. Korean Minjok Leadership Academy. 2004년 11월 17일.

- Cassola, Arnold (1999). 《The 1565 Great Siege of Malta and Hipólito Sans's La Maltea》. Malta: Publishers Enterprise Group.

- “Castles and History in Northern Transdanubia”. 2007년 10월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 4월 22일에 확인함.

- Cline, Austin (2019년 6월 25일). “Expansion of the Ottoman Empire From 1300–1600”. 《Learn Religions》. Dotdash. 2021년 4월 22일에 확인함.

- Davies, Norman (1997). 《유럽: 역사》. 핌리코. ISBN 978-0-7126-6633-6.

- “Drégelypalánk”. 《IranyMagyarorszag!》. 2021. 2021년 4월 22일에 확인함.

- “The End of Europe's Middle Ages – Ottoman Turks”. 2013년 9월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 9월 7일에 확인함.

- Finkel, Caroline (2004). 《Osman's Dream》. Basic Books.

- Gavran, Fra Ignacije (2017년 10월 5일). “Od zauzeća Bosne do podjele Provincije (1463–1514) – From the book "Suputnici bosanske povijesti", Svjetlo riječi, Sarajevo 1990” (세르보크로아트어). 《Bosna Srebrena》. Franciscan Province "Bosna Srebrena". 2021년 2월 2일에 확인함.

- “Habsburg-Ottoman War, 1683–1699”. 《World History at KMLA》. Korean Minjok Leadership Academy. 2005년 7월 13일.

- Kakissis, Joanna (2011). 《Athens & the Islands》. 《National Geographic Society》.

- Leitsch, Walter (July 1983). 《1683: The Siege of Vienna》. 《History Today》 33. 2014년 12월 19일에 확인함.

- Lock, Peter (2006). 《Routledge Companion to the Crusades》. 라우틀리지. ISBN 978-0-415-39312-6.

- Macfie, Alexander Lyon (1996). 《The Eastern Question 1774–1923》 2판. doi:10.4324/9781315841946. ISBN 978-1315841946.

- Mommsen, Theodor E. (1941). 《The Venetians in Athens and the Destruction of the Parthenon in 1687》. 《American Journal of Archaeology》. 45, No. 4.

- Pinson, Mark (1996) [1993]. 《The Muslims of Bosnia-Herzegovina, the Historic Development from Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia》 2판. United States: 하버드 대학교 총장 및 펠로. ISBN 0-932885-12-8. 2012년 5월 6일에 확인함.

- “1683 Siege of Vienna”. 《RateItAll》. RateItAll, Inc. 2007년 10월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 4월 22일에 확인함.

- Smitha, Frank E. “Ottoman Decline”. 《MacroHistory and World Report》. Frank E. Smitha. 2021년 4월 22일에 확인함.

- Smitha, Frank E. (2005). “16th Century Timeline: 1501 to 1600”. 《MacroHistory and World Report》. Frank E. Smitha. 2008년 5월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 4월 22일에 확인함.

- Stavrianos, L.S. (1958). 《The Balkans since 1453》. NYU Press. ISBN 978-0814797662.

- Tomkinson, John L. 《Venetian Athens: Venetian Interlude (1684–1689)》. Anagnosis Books. 2017년 6월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 14일에 확인함.

- Tyerman, Christopher (2019). 《The World of the Crusades》. 예일 대학교 출판부. ISBN 978-0-300-21739-1.

- Urban, William L. (2006). 〈Baltic Crusades〉. Murray, Alan V. (편집). 《The Crusades: An Encyclopedia》. I: A–C. ABC-CLIO. 184–192쪽. ISBN 978-1-57607-862-4.

- Woodhead, Christine (2008). 《New Views on Ottoman History, 1453–1839》. 《The English Historical Review》 123 (Oxford University Press).

추가 문헌

[편집]- Anderson M.S. The Eastern Question 1774–1923: A Study in International Relations (1966) 온라인

- Crawley, C.W. The Question of Greek Independence, 1821–1833 (1930). 온라인

- Gerolymatos, André. The Balkan Wars (2008).

- Jefferson, John (2012). 《The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad: The Ottoman-Christian Conflict from 1438–1444》. 레이던: 브릴 (출판사). ISBN 978-90-04-21904-5.