저가잉 단층

| 저가잉 단층 | |

|---|---|

미얀마의 저가잉 단층 | |

| 좌표 | 21°55'06.8"N 95°59'01.6"E |

| 국가 | 미얀마 |

| 시 | 양곤, 네피도, 메이틸라, 만달레이, 밋지나 |

| 단층 특성 | |

| 분절 | 남부 지역: 바고, 쀼, 네피도, 메이틸라, 저가잉 단층분절 북부 지역: 토마, 반마욱, 인다, 마울루, 싸두줍, 꺼마잉, 모강 단층분절 |

| 연장 | 1,400 km (870 mi) |

| 변위량 | 18–20 mm (0.71–0.79 in) per year |

| 지구조 | |

| 상태 | 활단층 |

| 성향 | 변환 단층 |

| 이동방향 | 우수향 |

| 활동시기 | 약 1500만년~ 2200만년 전 |

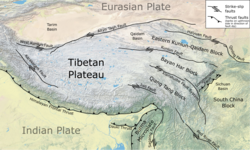

저가잉 단층(버마어: စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြော)은 미얀마에 있는 주요 단층대로 인도판과 순다판 사이에 있는 대륙 내 우수향 주향이동단층이다. 저가잉 단층은 남쪽으로는 안다만해의 발산 경계와, 북쪽으로는 히말라야산맥 전선의 대륙 충돌 경계와 맞닿아 있다. 저가잉 단층은 미얀마 한가운데를 남북으로 관통하며 만달레이, 야미틴, 핀마나, 수도 네피도, 타웅우, 베쿠를 지나 마르타반만까지 이어지며 총 길이는 1,400 km 이상이다.[1][2]

발견과 초기 연구

[편집]지질학자 프리츠 노틀링은 1900년에 출간한 저서 《버마의 마이오세》에서 현재의 저가잉 단층 흔적과 일치하는 활단층 흔적 일부를 지도에 그려 기록했다. 1913년 인도 지질조사국의 토마스 헨리 디지스 라투치는[3] 만달레의 샨고원 서쪽 경계를 따라 판 경계를 보이는 지형이 있음을 발견했는데 여기에는 중앙3차분지에서 저가잉 언덕의 변성암 지층을 구분하는 경계 지층이 있었다. 미얀마의 역사지진을 분석한 하반스 랄 치버(1934년)는 각 진원을 연결하면 가상의 선을 따라 이어지며, 이 선을 따라 동일한 단층이 이어져 있을 것이라 추론했다.[4] 1970년 아웅 킨 및 여러 연구진은 지구물리학적 기법과 타웅우에서 따뻬잇찐에서 부게 이상대 중력이상 조사를 통해 단층 존재를 확인했다. 같은 해 윈 쉐는 이 단층을 "저가잉 단층"이라고 명명했다. 또한 윈 쉐는 제5차 버마연구회의에서 저가잉-따가웅 능선의 단층을 처음으로 발표했다. 그는 미얀마의 남북을 끝에서 끝까지 가로지르는 단층이 주향이동단층을 가지고 있다고 판단하고 이를 미얀마의 여러 역사지진과 연결했다. 1991년 단층 연구에서는 2개의 변환단층을 분석하여 단층 기원을 올리고세 말기에서 마이오세 초기 사이로 가정하여 총 변위는 203 km, 연간 단층 이동 속도는 22 mm로 측정했다.[5]

지질학적 특성

[편집]

저가잉 단층은 안다만해의 발산 경계에서 시작하여 미얀마 중앙분지를 통과한다. 저가잉 단층은 서쪽 샨 고원에 있는 샨 벼랑 단층과 비교하면 거의 대부분 구간에서 지형 높이 변화가 낮다.[6] 동히말라야 전선 복합체에서부터 안다만해까지 단층 총 길이는 약 1,400 km에 달한다.[7] 단층은 거의 직선으로 끊어지지 않고 곧게 이어지지만, 북쪽 400 km 길이 지역은 폭 약 100 km의 말꼬리처럼 개별 구간으로 분기되어 갈라져 있다.

GPS 데이터에 따르면 인도판-순다판 사이 경계의 미끄러지는 속도는 약 35 mm/yr인데 이 중 저가잉 단층은 18 mm/yr이다.[8] 단층을 따라서 발생한 총 변위는 약 100 km이지만 몇몇 저자는 최대 360 km에서 420 km 사이라고 주장한다.[9][10]

남부 분절

[편집]

남부 구간은 남쪽에서 북쪽으로 바고, 쀼, 네피도, 메이틸라, 저가잉 단층분절로 구성된다. 170 km 길이의 바고 단층분절은 양곤 남동쪽 미얀마 해안에서 북위 18도까지 이어지며, 이곳에서 단층이 급격하게 굽는다. 단층의 남쪽 끝과 바다상 구간은 아직 어느 방식으로 이어져 있는지 불확실하지만, 해안에서 수십 킬로미터 떨어진 곳에서는 동서 방향으로 뻗어있는 정단층과 연결된다. 1930년 5월 규모 7.4 지진 당시 바고 단층분절의 약 100 km 구간이 파열되었으며, 최소 3 m의 변위가 발생했다.[9]

쀼 단층분절은 바고 단층분절이 끝나는 지점에서 시작하여 북위 19.1도까지 130 km 이어진다. 단층은 바고-요마 산맥 기슭을 따라 이어진다. 이 단층분절의 중앙부 동쪽에는 단구가 있는데, 이는 단층의 동쪽 면에 나타나는 역단층의 상반이 드러난 것이다. 이런 지형은 단층분절이 지각 압축을 겪는 작은 주향제압 성분 때문에 발생한다. 이 단층분절의 대부분은 1930년 12월 남쪽 경계에서 발생한 규모 7.3 지진 때 파열되었다.[9]

네피도 단층분절은 북위 19.1도에서 갈라져 나오는 두 개의 평행한 가닥으로 70 km 전체 길이로 이어진다. 두 가닥 모두 수로와 선상지를 가로지른다. 서쪽 가닥은 네피도 동쪽으로 이어진다. 1929년 8월, 이 단층분절 인근에서 발생한 피해를 입힌 중간 규모 지진은 네피도 남쪽 40 km 지점의 철도와 다리에 피해를 입혔다.[9] 국제지진센터는 이 지진을 규모 6.5로 추정했다.[11]

메이틸라 단층분절은 네피도에서 만달레이까지 넓은 계곡을 가로지르며 220 km 이어진다. 이 단층분절은 수직적인 변위가 없으며, 이는 단층을 가로지르는 고도 차이가 없는 것에서 알 수 있다. 북위 20도 지점에서 단층은 계곡을 2.4 km만큼 이동시켰는데, 이는 단층분절에서 관찰되는 가장 큰 변위이다. 역사적으로 이 단층분절과 명확하게 관련된 주요 지진은 없지만, 어와를 파괴하고 에야와디강 동쪽과 남쪽 지역에 심각한 피해를 입힌 1839년 어와 지진이 메이틸라 단층분정에서 발생한 지진으로 추정된다.[9]

저가잉 단층분절의 지형학적 특징은 1970년에 발견되었다. 이 단층분절은 비교적 선형으로 이어진다. 북위 21.9도에서 22.6도까지 에야와디강 서쪽으로 이어지며, 이곳에서 후신생대 충적선상지를 이동시켰다. 이 단층분절은 싱구 고원을 가로지르며, 강 동쪽과 서쪽으로 이어지는 두 개의 단층분절로 나뉜다. 북쪽의 서쪽 가닥은 토마 단층분절이다. 1946년 발생한 규모 7.7 지진은 이 단층분절의 북쪽 3분의 2와 관련이 있는 것으로 보인다. 이 단층분절은 2012년 규모 6.8의 2012년 슈웨보 지진 때도 파열되었다. 남쪽의 나머지 부분은 1956년 파괴적인 규모 7.1 지진 때 파열된 것으로 보인다.[9]

북부 분절

[편집]저가잉 단층은 북위 23.5도에서 4개의 독립적인 단층대로 말꼬리처럼 바깥쪽으로 갈라지기 시작한다. 토마 단층분절은 동쪽을 향하는 단층애를 따라 이어지며, 하천은 우수향 변위를 보인다. 저가잉 단층분절의 서쪽 가닥은 북쪽으로 연장되며 토마 단층분절로 표현된다. 북위 24도에서는 단층 흔적이 더 이상 보이지 않으며, 좌향으로 틀어진 지형을 통해 서쪽으로 10 km 떨어진 반마욱 단층분절로 이어진다. 단층이 단절된 구간 사이에는 주향제압 능선을 가로지르는 일련의 북동-남서 방향의 단층 여럿이 있다. 이들 중 다수는 길이가 20 km 미만이며, 일부는 미끄럼에 정단층 성분을 보이지만 그 정도는 훨씬 약한데 저가잉 단층의 주요 가지단층에 비해 작은 미끄럼 속도를 시사한다.[9]

반마욱 단층분절은 북위 23.8도에서 시작하여 150 km 길이로 이어진다. 이 단층분절과 관련된 명확한 지형학적 변위가 드물기 때문에, 그 미끄럼 속도는 낮을 것으로 추정된다. 이 단층분절은 서쪽의 신생대 화산암과 동쪽의 마이오세 퇴적암층 사이의 경계를 이룬다. 북위 25도에서는 단층 흔적이 동쪽의 타웅톤톤 화산의 쇄설성 퇴적물에 묻혀 사라진다. 북위 23.7도에서 인다 단층분절은 에야와디강 북쪽 둑에서 토마 단층분절에서 갈라져 나오며, 북-북동 방향의 흔적을 계속 이어간다. 북위 24.25도에서 3 km 폭의 풀-어파트 분지가 이 단층분절을 마울루 단층분절과 분리하며, 마울루 단층분절은 북-북서 방향으로 90 km 이어진다. 두 단층분절의 총 길이는 170 km로 추정된다. 이 단층분절들에 대한 측지학적 분석은 연간 약 2 cm의 변형 축적을 보여주었다. 1946년 규모 7.7 지진 발생 3분 전, 인다 단층분절을 따라 규모 7.3의 전진이 발생했다.[9]

단층은 마울루 단층분절이 끝나는 지점에서 세 개의 단층분절인 싸두줍, 꺼마잉, 모강 단층분절로 갈라진다. 세 단층 중 가장 서쪽에 있는 싸두줍 단층분절은 120 km를 넘지 않는 것으로 추정된다. 명확한 지형학적 특징이 거의 없기 때문에 이 단층분절의 활동이 적음을 시사한다. 꺼마잉 단층분절은 북위 26.7도를 넘어 북쪽으로 나가 언덕으로 이어진다. 우수향 변위는 북쪽 끝에 있는 나가 언덕의 동쪽 측면의 배수로에서도 잘 나타난다. 단층은 북쪽으로 계속 이어져 아삼 계곡과 관련된 충상단층 체계와 합류한다. 세 단층 중 가장 활동적인 모강 단층분절은 꺼마잉 단층분절보다 지진 활동이 적지만, 북위 24.8도에서 넓은 호를 그리며 이어진다. 이 단층은 북위 26.8도에서 북서-남동 방향의 충상단층으로 변한다. 이들 단층분절 중 하나는 1931년 1월 규모 7.6 지진을 일으켰지만, 지진 데이터와 등진도선 지도의 부족으로 그 원인 단층분절은 아직 불확실하다. 그러나 꺼마잉 단층분절을 따라 흔들림이 더 강했다.[9]

지진 활동

[편집]

이 단층과 수세기 동안 파괴적인 지진이 관련이 깊다. 거대한 규모의 1839년 어와 지진은 수백 명의 사망자를 발생시키고, 당시 제국의 수도였던 어와를 포함한 많은 도시를 파괴했다.[12] 이 지진은 모멘트 규모 7.9 이상으로 추정된다. 큰 규모는 단층을 따라 최소 300 km의 단층이 파열되었음을 의미한다.

20세기 초, 1929년부터 1931년까지 저가잉 단층 길이의 절반 이상이 큰 지진에 연루되었다. 최초의 지진은 (이후 더 큰 지진이 뒤따랐다) 1929년 8월 네피도 남서쪽, 타예트묘 동쪽의 베쿠 산맥을 강타했다.[13] 이 지진으로 인한 피해 보고는 불충분하지만, 진앙에서 북쪽으로 약 133.6 km 떨어진 야미틴에서 건물들이 흔들리고 물건이 이동했다고 전해진다.[14] 이 지진의 규모는 7.0을 넘지 않았다.

1930년 5월 5일 밤, 규모 7.5의 큰 지진이 베쿠 시 북쪽을 강타하여 광범위한 사망자와 파괴가 발생했다.[15] 전진은 없었다. 이 지진은 로시-포렐 진도 계급으로 최대 IX에서 X의 진도를 기록했다.[9] 베쿠시, 양곤 및 기타 여러 도시가 파괴되었다. 베쿠에서는 화재가 발생하고 심각한 액상화로 추가 피해가 발생했다. 베쿠에서 약 500명이 사망했으며, 양곤에서는 58명이 사망했다. 다른 마을에서도 더 많은 사망자가 기록되었다.[14] 이 지진은 작은 지진해일을 일으켜 해안을 따라 마을을 침수시켰다.[12] 이는 1929년~1931년 지진 활동 중 가장 사망자가 많은 지진이다.

1930년 12월 3일 밤, 두 번의 중간 규모 전진이 발생했다. 첫 번째는 5초 동안 지속되었으며, 핀마나와 양곤에서 느껴져 일부 사람들에게 공황을 일으켰다. 다른 전진은 첫 번째보다 더 강했지만, 첫 번째만큼 광범위하게 느껴지지는 않았다.[16][17][18]

12월 4일 이른 아침, 쀼에서 규모 7.3의 격렬한 지진이 발생하여 혼란을 야기했다.[19] 12월 4일 지진은 5월 지진의 진앙보다 북쪽, 쀼에서 서남서쪽으로 약 6.4에서 9.7 km 떨어진 곳에서 발생했다. 피해는 심각하여 철도가 이동하고 뒤틀렸으며, 도시의 많은 건물들이 붕괴되었다. 약 30명이 사망했다. 최대 진도는 로시-포렐 진도 계급 X로 측정되었다.[16] 이 지진은 저가잉 단층의 다른 구간을 파열시켰기 때문에 5월 지진의 여진이 아니다.[9]

1930년 5월과 12월 지진은 이 활발한 기간 동안 발생했지만, 북부 지역의 활동과는 관련이 없는 별개의 사건이었다. 그러나 1930년 12월 지진은 5월의 이전 사건으로 인한 응력 전달로 인해 유발되었다.[20]

1930년 7월 18일에 발생한 덜 알려진 지진은 에야워디도에서 약 50명의 사망쟈가 발생했다.[21] 미국 해양대기청 데이터베이스에 따르면, 이 지진에는 규모가 측정되지 않았다.[12] 《동남아시아 지진학회》 책은 이 지진을 언급한 유일한 출판물이다.[22]

이 시퀀스 중 가장 큰 지진인 규모 7.6 지진은 1931년 1월 28일 인다우지 호수 옆에서 발생하여 대규모 산사태와 지반 파괴를 초래했다.[14][23] 이 지진으로 인한 인명 피해는 없었다.

알 수 없는 규모의 또 다른 격렬한 지진이 쀼에서 북쪽으로 146.5 km 떨어진 곳에서 발생했다. 이 지진은 만달레이와 타낫핀에서 느껴졌다.[14] 여섯 채의 벽돌 건물이 피해를 입었다. 8월 19일, 또 다른 지진으로 인해 만달레이의 건물들에 균열이 생기고 칼로 (미얀마)에 가벼운 영향을 미쳤다.[16] 도시는 또 한 번 흔들렸고, 그 결과 타웅우의 슈웨 산도 파고다가 붕괴되었다.[14]

타웅우, 쀼나타자, 낭윤에서 여러 번의 짧은 지진이 사람들을 깨웠다.[16]

1946년 9월 12일, 만달레이 북쪽에서 규모 7.3과 7.7의 두 차례 강력한 지진이 발생했다. 이 이중지진은 미얀마에서 발생란 가장 큰 지진 중 하나로 기록되었다. 기록이 부족하여 이 사건에 대해 알려진 바가 많지 않다.

역사적 지진 기록을 살펴보면, 1906년과 1908년에 저가잉 단층의 가장 북쪽 끝에서 두 번의 주요 지진이 발생했다.[20] 8월 31일 푸타오 지진은 모멘트 규모 7.0으로 추정되었고, 1908년 지진은 규모 7.5를 기록했다.[24][25]

1908년 지진은 남쪽으로 응력 축적을 초래했으며, 그곳에서 1931년 지진이 발생했다. 마찬가지로, 1946년 지진 파열 구간은 1931년 파열의 바로 남쪽에 있었다. 1946년 이중지진의 첫 번째 본진으로 단층의 응력 수준이 갑자기 증가함에 따라 두 번째 본진을 유발했다.

10년 후, 만달레이 근처에서 발생한 규모 7.1 지진으로 최소 40명이 사망했다.[12] 이 지진은 1946년 파열의 남쪽 구간을 파열시켰다. 1991년, 두 1946년 파열 사이의 작은 지진공백역에서 규모 7.0 지진이 발생하여 1946년 지진의 작은 부분을 부분적으로 재파열시켰고, 두 명이 사망했다.[26]

2012년 슈웨보 지진은 모멘트 규모 6.8이었고, 만달레이 북쪽의 단층을 파열시켰다. 이 지진에 대한 상세하고 철저한 평가는 파열 길이가 45 km로 추정된다고 시사했다. 중심 모멘트 텐서 해는 지진이 북-남 방향으로 경사지고 동쪽으로 급경사하는 준수직 단층을 파열시켰음을 시사했다.[6]

규모 7.7~7.9의 2025년 미얀마 지진은 가장 최근의 주요 사건이자 저가잉 단층에서 기록된 가장 큰 지진 중 하나로, 530 km 길이의 구간이 파열되었다. 이 놀랍도록 광범위한 사건은 진앙 북쪽의 저가잉 단층분절의 부분 파열과 남쪽의 메이틸라, 네피도, 쀼 단층분절의 전체 파열을 포함했다.[27] 이로 인해 이 지진은 현대 장비로 정밀하게 측정된 주향이동단층 중 가장 긴 파열이 되었으며, 이전 기록인 2001년 쿤룬 지진의 450 km[28]와 1949년 퀸 샬럿 제도 지진의 추정 파열 길이(490~500 km)를 넘어섰다.[29]

위험성

[편집]2025년 지진 이전에 저가잉 단층은 초전단 지진을 발생시킬 가능성 때문에 "지진 초고속도로"로 불렸다. 초전단 지진은 지진의 파열 속도가 S파 속도를 초과하고 잠재적으로 P파 속도에 근접할 때 발생한다. 이 극도로 빠른 파열은 주변에 엄청난 피해를 입힐 수 있다. 북위 17~23도에 걸쳐 있는 약 700 km의 비교적 직선인 저가잉 단층 구간은 이러한 지질 유형 중 가장 길게 발견된 것으로, 초전단 파열에 취약할 가능성이 높다. 이 단층이 인구 밀집 지역에 근접해 있기 때문에 이러한 초전단 지진은 파괴적인 영향을 미칠 수 있다.[30]

북위 19.2도에서 21.5도까지 260 km에 걸쳐 있는 메이틸라 단층분절은 1897년경부터 2025년까지 주요 지진 파열이 없었기 때문에 지진공백역으로 지정되었다. 최소 2 m의 미끄럼이 단층을 따라 축적되었으며, 이는 모멘트 규모 7.9 지진에 해당한다. 최근의 모멘트 규모 7.7~7.9 2025년 지진은 북위 18.8도에서 23.1도까지 파열대가 확장되었으며,[31] 이전의 공백 구간이었던 메이틸라 단층분절 전체와 북쪽의 저가잉 단층분절, 남쪽의 네피도 단층분절 및 쀼 단층분절의 일부를 포함했다. 양곤 남쪽의 안다만해에는 180 km 길이의 지진공백역이 남아 있으며, 이는 잠재적으로 모멘트 규모 7.7 지진을 발생시킬 수 있다.[32]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Win, Nilar (August 25–31, 2008). “Sagaing Fault surveyed to prepare for future quakes”. 《The Myanmar Times》. 2012년 6월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 4월 4일에 확인함.

- ↑ Wang, Yu (2011). “Earthquakes and slip rate of the southern Sagaing fault: insights from an offset ancient fort wall, lower Burma (Myanmar)” (PDF). 《Geophysical Journal International》 185 (1): 49–64. Bibcode:2011GeoJI.185...49W. doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04918.x.

- ↑ Tipper, G. H. (1938년 5월 7일). “Mr. T. H. D. La Touche”. 《Nature》 141 (3575): 819–820. Bibcode:1938Natur.141..819T. doi:10.1038/141819a0.

- ↑ Chhibber, H. L. (1934). 《The Geology of Burma》. Macmillan & Company.

- ↑ Tun, Soe Thura (2005). 《Sagaing Fault: A desk study report on seismotectonic implications in Myanmar》. Myanmar Earthquake Committee. doi:10.13140/RG.2.1.4048.6249.

- ↑ 가 나 Soe Thura Tun; Ian M. Watkinson (2017). 《Myanmar: Geology, Resources and Tectonics》. 《Geological Society, London, Memoirs》 48. 413–441쪽. doi:10.1144/M48.19. S2CID 134291037.

- ↑ Chit Thet Mon, Xuan Gong, Yun Wen, Mingming Jiang, Qi-Fu Chen, Miao Zhang, Guangbing Hou, Myo Thant, Kyaing Sein, Yumei He (2020). “Insight into Major Active Faults in Central Myanmar and the Related Geodynamic Sources”. 《Geophysical Research Letters》 47 (8). Bibcode:2020GeoRL..4786236M. doi:10.1029/2019GL086236.

- ↑ Tsutsumi, H.; Sato, T. (2009). “Tectonic geomorphology of the southernmost Sagaing fault and surface rupture associated with the May 1930 Pegu (Bago) earthquake, Myanmar”. 《Bulletin of the Seismological Society of America》 99 (4): 2155–2168. Bibcode:2009BuSSA..99.2155T. doi:10.1785/0120080113.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 Yu, Wang (2014). “Active tectonics and earthquake potential of the Myanmar region” (PDF). 《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》 119 (4): 3767. Bibcode:2014JGRB..119.3767W. doi:10.1002/2013JB010762 – Caltech 경유.

- ↑ Yu Wang, Kerry Sieh, Thura Aung, Soe Min, Saw Ngwe Khaing (2011). “Earthquakes and slip rate of the southern Sagaing fault: insights from an offset ancient fort wall, lower Burma (Myanmar)”. 《Geophysical Journal International》 185 (1): 49. Bibcode:2011GeoJI.185...49W. doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04918.x.

- ↑ ISC (2016), 《ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue (1900–2012)》, Version 3.0, 국제지진센터

- ↑ 가 나 다 라 National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS) (1972), 《Significant Earthquake Database》 (Data Set), 미국 해양대기청, doi:10.7289/V5TD9V7K, 2006년 9월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서

- ↑ “M 6.6 – Myanmar”. United States Geological Survey.

- ↑ 가 나 다 라 마 Hla Hla Aung (2012). 《Reinterpretation of historical earthquakes during 1929 to 1931, Myanmar》. 《Advances in Geosciences》 31. 43쪽. Bibcode:2012aogs...31...43A. doi:10.1142/9789814405775_0005. ISBN 978-981-4405-76-8 – ResearchGate 경유.

- ↑ “M 7.5 – Myanmar”. United States Geological Survey.

- ↑ 가 나 다 라 J. COGGIN BROWN AND P. LEICESTER. 《THE PYU EARTHQUAKES of 3RD AND 4TH DECEMBER 1930 AND SUBSEQUENT BURMA EARTHQUAKES UP TO JANUARY 1932》. 《Memoirs of the Geological Survey of India》 LXII.

- ↑ “Event 907776 Myanmar”. International Seismological Centre.

- ↑ “Event 907775 Near south coast of Myanmar”. International Seismological Centre.

- ↑ “M 7.4 – Myanmar”. United States Geological Survey.

- ↑ 가 나 Xiong, X., B. Shan, Y. M. Zhou, S. J. Wei, Y. D. Li, R. J. Wang, and Y. Zheng (2017). “Coulomb stress transfer and accumulation on the Sagaing Fault, Myanmar, over the past 110 years and its implications for seismic hazard”. 《Geophysical Research Letters》 44 (10): 4781–4789. Bibcode:2017GeoRL..44.4781X. doi:10.1002/2017GL072770. hdl:10220/46403. S2CID 55509712.

- ↑ “Significant Earthquake: MYANMAR (BURMA): THARRAWADDY”. 《NOAA》. 2020년 11월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Nutalaya; P.S. Sodsri; E.P. Arnold (1985). 《SEASEE Series on Seismology》. II-Thailand. United States Geological Survey.

- ↑ “M 7.6 – Myanmar”. United States Geological Survey.

- ↑ “Event 914281 Myanmar-India border region”. 《ISC: On-Line Bulletin》. International Seismological Center. 2021년 3월 3일에 확인함.

- ↑ “Event 16958007 Myanmar”. 《ISC: On-Line Bulletin》. International Seismological Centre. 2021년 3월 3일에 확인함.

- ↑ “M 7.0 – Myanmar”. USGS-ANSS. 2021년 3월 3일에 확인함.

- ↑ “M 7.7 – Myanmar”. USGS-ANSS. 2025년 3월 29일에 확인함.

- ↑ Klinger, Y. (2005년 10월 1일). 《High-Resolution Satellite Imagery Mapping of the Surface Rupture and Slip Distribution of the Mw 7.8, 14 November 2001 Kokoxili Earthquake, Kunlun Fault, Northern Tibet, China》. 《Bulletin of the Seismological Society of America》 (영어) 95. 1970–1987쪽. doi:10.1785/0120040233. ISSN 0037-1106.

- ↑ Nishenko, S. P.; Jacob, K. H. (1990). 《Seismic potential of the Queen Charlotte-Alaska-Aleutian Seismic Zone》. 《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》 (영어) 95. 2511–2532쪽. doi:10.1029/JB095iB03p02511. ISSN 2156-2202.

- ↑ Robinson, D.P.; Das, S.; Searle, M.P. (2010). “Earthquake fault superhighways”. 《Tectonophysics》 493 (3–4): 236–243. Bibcode:2010Tectp.493..236R. doi:10.1016/j.tecto.2010.01.010.

- ↑ “M 7.7 – Myanmar, Interactive Map”. USGS-ANSS. 2025년 3월 30일에 확인함.

- ↑ Hurukawa, Nobuo; Maung, Phyo Maung (2011). “Two seismic gaps on the Sagaing Fault, Myanmar, derived from relocation of historical earthquakes since 1918”. 《Geophysical Research Letters》 38 (L01310). Bibcode:2011GeoRL..38.1310H. doi:10.1029/2010GL046099.