쿡소니아

|

| ||

|---|---|---|

| 화석 범위: 벤록절~데본기 초기 | ||

C. pertoni 화석표본 (USNM 298794, 미국 국립자연사박물관) | ||

| 생물 분류ℹ️ | ||

| 역: | 진핵생물역 | |

| 계: | 식물계 | |

| (미분류): | 관다발식물 | |

| (미분류): | †라이나식물군 | |

| (미분류): | †쿡소니아류 | |

| 속: | †쿡소니아속 Lang 1937 emend. Gonez & Gerrienne 2010 non Druce 1905 | |

| 모식종 | ||

| Cooksonia pertoni | ||

| Lang, 1937 | ||

| 종 | ||

| ||

쿡소니아(Cooksonia)는 원시유배식물의 하나이다. 가장 이른 시기에 나타난 쿡소니아는 실루리아기 중기인 벤록절(Wenlock Epoch)에 출현했다.[1] 쿡소니아속은 데본기 초기까지 식생의 중요한 구성요소로서 연이어 나갔다. 쿡소니아의 화석은 전세계적으로 분포하며 모식표본 대부분이 영국에서 출토되었는데, 최초 화석도 1937년 영국에서 발굴되었다.[2] 쿡소니아는 관다발을 가진 줄기가 난 가장 오래된 식물 가운데 하나이며, 원시 비관다발성 선류 이끼와 관다발 식물 사이에 위치하는 연결화석이다.[3]

특징

[편집]

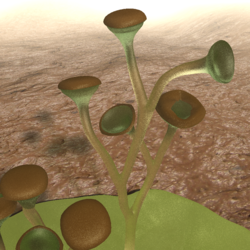

포자체 단계만이 알려져 있다. (배우자가 아닌 포자를 생성하는 단계). 각각의 포자체는 작으며 몇 cm 크기이고 간단한 구조로 되어 있다. 잎, 꽃, 뿌리가 없다. 보존되지는 않았지만 헛뿌리가 자랐을 것으로 추정된다.[4] 여러 번 두 개로 갈라진 간단한 가지를 가진다. 각각의 가지에는 포자낭 또는 포자퇴가 끝에 달린다. 쿡소니아를 논문으로 기재한 랭(Lang)은 쿡소니아의 포자낭은 평평하고, ‘끝이 짧고 넓으며’, 모식종인 쿡소니아 페르토니 (Cooksonia pertoni)의 경우 ‘높이보다 폭이 상당히 넓다’고 기술했다.[2] 고네즈와 제리엔(Gonez & Gerrienne)의 2010년 해당 속 리뷰논문은 포자를 방출하기 위해 분해되는 '선개(蘚蓋)' 또는 삭개(蒴蓋)처럼 다소 나팔 모양(삽화에서와 같이)인 포자낭을 요구하는 더 엄격한 정의를 만들어냈다.[5]

쿡소니아속의 어느 종의 표본은 대의 한가운데에 검은 줄무늬가 있으며, 이는 물을 운송하는 조직의 초기 흔적으로 추정한다.[6] 다른 쿡소니아속의 생물종은 그러한 기능을 수행하는 조직이 없다.

쿡소니아의 화석표본은 크기가 다양하며 줄기의 폭은 약 0.3~3mm으로 각자 다르다. 크기가 다른 표본들은 더 큰 해당 쿡소니아 종의 조각이 아니라 서로 다른 종이었을 것으로 보인다. 화석은 일관된 크기의 그룹으로 존재하며, 포자낭과 포자의 내용물은 서로 다른 크기의 쿡소니아류에서 차이가 난다. 쿡소니아는 차이가 분명한 생장을 보였을 것이다.(그 예로 줄기는 포자낭을 만들어 낸 뒤에 생장이 일어나지 않았다.)[4]

일부 쿡소니아 종은 기체교환 역할을 하는 기공을 가지고 있으며 주로 광합성을 하기 보다는 체관에서 용액을 수송해 증산작용을 보조했을 것이며, 그 축의 끝 부분에 집중되어 있을 것으로 보고 있다. 이 기공 덩어리는 대개 일부 이끼를 연상시키는, 광합성 조직이 함유된 포자낭의 목 부분의 축에 있는 불룩 튀어나온 부위에 상응한다.[4]

쿡소니아속은 고네즈와 제리엔이 정의한 것으로 6개의 인정된 종이 있다. C. paranensis와 C. banksii의 경우 모두 비교적 작으며 윗부분이 평평하고 포자낭이 나팔 모양이며 줄기는 C. paranensis 의 경우 모식종보다 다소 좁다. C. bohemica의 경우 화석표본 한 점만이 발견되었다. 표본은 좀 더 통통하고 가지의 갯수가 더 많으며, 보존 상태가 빈약해 포자낭의 원래 모습은 불명이다. C. hemisphaerica의 경우 모식종과 같은 지역에서 발견되어 기재되었는데, 적어도 보존된 부분이 포자낭의 윗 부분에 있어 차이가 있으며, 평평하기 보다는 반원형의 구조를 가지고 있다. C. cambrensis도 포자낭이 구형이지만 다른 종의 기본 특징에서 점진적인 확장은 없다. 포자낭의 보존 상태는 빈약하다.[5] C. barrandei가 2018년에 기재되었다.[7]

생리

[편집]

오래 전부터 여러 복원도에서 쿡소니아를 울긋불긋하고 광합성을 하는 독립영양적 줄기로 묘사한 반면, 적어도 일부 화석은 영양용으로 배우체에 의존하는 포자체 세대의 것으로 보인다. 현생 선류와 태류에서 나타나는 것으로 관련성이 있다. 그러나, 쿡소니아의 배우체에 대한 화석적 증거는 지금까지 발견이 되지 않았다.[4]

쿡소니아 화석의 너비는 몇 배에 달한다. 더 작은 쿡소니아 화석에 대한 연구에 따르면 축을 지지하며 건조 증상에서 보호해주고 물을 운송하는데 요구되는 조직이 처리된 후 광합성 조직이 남아 있는 공간이 없어 포자체가 배우체에 의존하는 것으로 보였다. 또한, 축의 두께는 포자낭 지지 역할에 대해 예상된 것이다. 원래 적어도 소형종에서 축의 역할은 축이 건조하더라도 포자 확산을 계속 유지시키기 위한 것으로 추정된다. 잠재상 독립영양성의 더 큰 축은 포자체 세대의 독자 진화에 해당한다.[4]

2018년 신종 쿡소니아 바란데이 (Cooksonia barrandei)의 포자체가 약 4억 3200만 년 전의 것으로 기술되었다. 이는 2018년 May월 기준[update]에 발표된 가장 오래된 육상식물의 거시화석이다. 보이스(Boyce)의 독립영양성에 대한 실험을 통과할 만큼 충분히 강건했다.[4] 현생 선태류와 달리, 뿔이끼류의 포자체 광합성을 통해 어느 정도의 독립영양성을 가지고 있다는 증거와 함께, C. barrandei의 경우 독자적인 배우체와 포자체 세대가 나중에 진화한 것이라기 보다는 육상식물의 조상이었을 것임을 시사한다.[7]

분류

[편집]쿡소니아라는 학명은 1937년 쿡소니아를 처음 기재한 윌리엄 헨리 랭(William Henry Lang)이 그의 동업자이자 1934년 웨일스의 퍼튼 채석장(Perton Quarry)에서 모식표본을 채집한 이사벨 클리프턴 쿡슨(Isabel Clifton Cookson)의 성씨에서 따와 명명한 것이다.[2] 원래는 Cooksonia pertoni와 C. hemisphaerica 이렇게 두 종이 있었다.[2] 쿡소니아속은 잎이 없는 가늘은 줄기(축)를 가지고 있고, 둘로 갈라지는 가지를 이루고 있고, 끝포자낭이 '짧고 넓은' 식물로 정의되었다. 가운데에 있는 관다발은 고리 모양의 헛물관(假導管)(물을 옮기는 관으로 후벽세포로 구성됨)으로 이루어져 있다. 이후에 여섯 종이 쿡소니아속에 추가되었다: C. crassiparietilis, C. caledonica, C. cambrensis, C. bohemica, C. paranensis, C. banksii. 2010년의 한 리뷰논문에 따르면, 쿡소니아속의 구분이 부정확해 일부 종들, 특히 포자낭이 나팔 모양이 아닌 종들을 제거해야 하는 것으로 결론지었다.

고네즈와 제리엔이 수정한 '쿡소니아속'은 다음과 같은 종을 가지고 있다.

- C. pertoni Lang 1937 (Gonez & Gerrienne가 지정한 모식종)

- C. paranensis Gerrienne et al. 2001

표본의 보존 상태가 좋지 않아 추가로 일곱 종이 의심의 여지가 있지만, 쿡소니아속에 남아 있다:

- C. acuminata Mussa et al. 2002

- C. barrandei Libertín et al. 2018[7]

- C. cambrensis Edwards 1979

- C. degrezensis Senkevich

- C. downtonensis Heard 1939

- C. rusanovii Ananiev 1960

- C. zhanyiensis Li & Cai 1978

Gonez & Gerrienne에 의해 네 종이 속에서 제외되었다. 이전되거나 제거된 종은 다음과 같다:

- C. banksii Habgood et al. 2002 now Concavatheca banksii (Habgood, Edwards & Axe 2002) Morris et al. 2012b

- C. bohemica Schweitzer 1980 now Aberlemnia bohemica (Schweitzer 1980) Sakala, Pšenička & Kraft 2018

- C. caledonica Edwards 1970 현재는 Aberlemnia caledonica (Edwards 1970) Gonez & Gerrienne 2010[8]

- C. crassiparietilis Yurina 1964

- C. hemisphaerica Lang 1937

C. caledonica와 덜 보존된 C. crassiparietilis의 경우 두 개의 '약판'으로 구성된 포자낭을 가지고 있는데, 포자를 방출하기 위해 줄기에 붙어 있는 반대쪽 선을 따라 끝으로 갈라진다.[5]

계통도

[편집]몇 년 동안 쿡소니아속과 그 종의 특성이 제대로 규명되지 않았다는 의혹이 제기되었다. 따라서 원래 모식종으로 확인된 포자낭에서 4개의 각기 다른 종에 해당하는 네 가지의 다른 포자가 발견되었다.[9]

2010년에 이 속에 대한 연구는 아래와 같은 합의를 도출했다 (일부 가지는 모식도의 크기를 줄이기 위해 축소되었다). 이는 (Kenrick & Crane[10]의) 이전 연구 데이터를 기반으로 하였으며, 저자들의 자체 연구에서 얻은 쿡소니아속의 종에 대한 추가 정보를 보완하였다.[5]

| 다포자낭식물 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013년 Hao & Xue의 논문에 따른 최근 계통도:

|

측관다발식물 |

이는 Lang (1937)에서 정의하는 쿡소니아속이 다계통군임을 확인시켜준다. 다섯 종으로 구성된 핵심 그룹이 진엽식물와 석송강 사이에 해결되지 않은 채로 모여 있다. 보존이 빈약한 C. hemisphaerica의 경우 극초기 관다발식물로 표기된다. C. crassiparietilis와 C. caledonica의 경우 석송류의 줄기군으로 표기된다. 이 두 종은 Gonez & Gerrienne에서 정의하는 쿡소니아속에서 제외되어 있다. (C. caledonica는 이후 아베를렘니아(Aberlemnia)라는 속으로 배치되었다.[8]). 둘 다 포자낭을 가지고 있으나 조스테로필룸류처럼 포자낭이 끝부분이 아닌 측면에서 포자를 방출하는 기작을 가지고 있다.[5]

두 번째 분지적 분석에서는 가장 잘 보존된 것으로 알려진 C. pertoni, C. paranensis, C. caledonica만을 사용하여 수행되었다. C. caledonica의 위치가 확인되었지만 C. pertoni 및 C. paranensis 현재 진엽식물 보다는 석송류와 좀 더 명백히 근연인 단일 분지를 형성했다.[5]

쿡소니아류

[편집]쿡소니아속과 그 근연 속들은 쿡소니아류(cooksonioids)로 불리는 분류군으로 분류되어 있다. 원래 그 용어는 쿡소니아속의 일반 서술(둘로 갈라지는 가지와 끝포자낭이 달린 간단한 형태의 식물)에 맞춰진 식물의 무리로 사용되었으나, 관다발 조직의 증거가 불분명했다.[11] 보이스(Boyce)는 쿡소니아류를 직경 1mm 미만의 독자 생장이 불가능한 축을 가진 식물로 제한시켰다. 덧붙여서 그는 살로펠라속 (Salopella), 타란티아속 (Tarrantia) 및 토르틸리카울리스속 (Tortilicaulis) 등의 속들을 포함시켰다.[4] Hue & Xao의 논문에서는 쿡소니아류를 거의 같은 높이와 폭의 방사대칭형 포자낭이 달린 라니아식물에 속하는 무리로 간주했으며, 좌우대칭의 포자낭을 가진 C. crassiparietilis와 Aberlemnia caledonica를 제외하고 Cooksonia pertoni, C. paranensis 및 C. hemisphaerica를 포함시켰다.[12]

같이 보기

[편집]참고주

[편집]- ↑ Edwards, D.; Feehan, J. (1980). “Records of Cooksonia-type sporangia from late Wenlock strata in Ireland”. 《Nature》 287 (5777): 41–42. Bibcode:1980Natur.287...41E. doi:10.1038/287041a0. S2CID 7958927.

- ↑ 가 나 다 라 Lang, W.H. (1937). “On the plant-remains from the Downtonian of England and Wales”. 《Philosophical Transactions of the Royal Society B》 227 (544): 245–291. Bibcode:1937RSPTB.227..245L. doi:10.1098/rstb.1937.0004.

- ↑ Freeman, Scott; Herron, Jon C. (2004). 《Evolutionary analysis》 3판. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. 816쪽. ISBN 978-0-13-101859-4.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 Boyce, C. Kevin (2008). “How green was Cooksonia? The importance of size in understanding the early evolution of physiology in the vascular plant lineage”. 《Paleobiology》 34 (2): 179–194. doi:10.1666/0094-8373(2008)034[0179:HGWCTI]2.0.CO;2. S2CID 36688488.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Gonez, P.; Gerrienne, P. (2010a). “A New Definition and a Lectotypification of the Genus Cooksonia Lang 1937”. 《International Journal of Plant Sciences》 171 (2): 199–215. doi:10.1086/648988. S2CID 84956576.

- ↑ Edwards, D.; Davies, K.L.; Axe, L. (1992). “A vascular conducting strand in the early land plant Cooksonia”. 《Nature》 357 (6380): 683–685. Bibcode:1992Natur.357..683E. doi:10.1038/357683a0. S2CID 4264332.

- ↑ 가 나 다 Libertín, Milan; Kvaček, Jiří; Bek, Jiří; Žárský, Viktor; Štorch, Petr (2018). “Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous”. 《Nature Plants》 4 (5): 269–271. Bibcode:2018NatPl...4..269L. doi:10.1038/s41477-018-0140-y. PMID 29725100. S2CID 19151297.

- ↑ 가 나 Gonez, P.; Gerrienne, P. (2010b). “Aberlemnia caledonica gen. et comb. nov., a new name for Cooksonia caledonica Edwards 1970”. 《Review of Palaeobotany and Palynology》 163 (1–2): 64–72. Bibcode:2010RPaPa.163...64G. doi:10.1016/j.revpalbo.2010.09.005.

- ↑ Wellman, C. H.; Edwards, D.; Axe, L. (1998). “Ultrastructure of laevigate hilate spores in sporangia and spore masses from the Upper Silurian and Lower Devonian of the Welsh Borderland”. 《Philosophical Transactions of the Royal Society B》 353 (1378): 1983–2004. doi:10.1098/rstb.1998.0349. PMC 1692433.

- ↑ Kenrick, Paul; Crane, Peter R. (1997a). 《The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study》. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. ISBN 978-1-56098-730-7.

- ↑ Taylor, Thomas N. (1988). “The origin of land plants: some answers, more questions”. 《Taxon》 37 (4): 805–833. doi:10.2307/1222087. JSTOR 1222087., cited in Boyce (2008)

- ↑ Hao, Shougang; Xue, Jinzhuang (2013). 《The early Devonian Posongchong flora of Yunnan: a contribution to an understanding of the evolution and early diversification of vascular plants》. Beijing: Science Press. 45, 47쪽. ISBN 978-7-03-036616-0. 2019년 10월 25일에 확인함.