파슈투니스탄

파슈투니스탄

پښتونستان | |

|---|---|

| |

| 국가 | 틀:나라자료 Pakistan 틀:나라자료 Afghanistan |

| 인구 (2024) | |

| • 총 인구 | 100 millionc.[1][2][3] |

| 인구 통계 | |

| • 민족 집단 | 다수: 파슈툰인 소수: 발루치인, 구자르족, 파샤이인, 타지크인, 하자라인, 인더스 코히스탄인 |

| • 언어 | 다수: 파슈토어 소수: 다리어, 힌드코어, 구자리, 발루치어, 브라후이어, 오르무리, 파라치어, 토르왈리어, 파샤이어 |

| 시간대 | UTC+04:30 (아프가니스탄) UTC+05:00 (파키스탄) |

| 웹사이트 | www |

파슈투니스탄(파슈토어: پښتونستان)[4] 또는 파크투니스탄은 중앙아시아와 남아시아의 교차점에 위치한 이란고원에 있는 역사적 지역으로, 남부 및 동부 아프가니스탄[5]과 북서부 파키스탄[6][7]에 거주하는 파슈툰인이 살고 있으며, 파슈툰인의 문화, 파슈토어, 그리고 파슈툰인 정체성이 자리 잡은 곳이다.[8][9][10] 역사적으로 이 지역에 사용된 다른 이름으로는 파슈툰크와 또는 파크툰크와(پښتونخوا), 파탄니스탄,[11][12] 또는 단순히 파슈툰 벨트 등이 있다.[13][14][15]

영국령 인도 통치 기간인 1893년, 모티머 듀랜드는 그레이트 게임 중 아프가니스탄 토후국과 영국령 인도 간의 영향권 경계를 정하기 위해 듀랜드 라인을 그렸고, 역사적인 파슈툰 영토의 약 절반을 영국 식민지 지배하에 두었다. 인도의 분할 이후 듀랜드 라인은 현재 아프가니스탄과 파키스탄 간의 국제적으로 인정된 국경을 이룬다.[16] 전통적인 파슈툰 본거지는 대략 아프가니스탄의 아무다리야강 남부 지역부터 파키스탄의 인더스강 서부 지역까지 뻗어 있다. 이 지역은 주로 아프가니스탄의 남서부, 동부, 그리고 일부 북부 및 서부 지역을 포함하며, 파키스탄의 대부분의 카이베르파크툰크와주와 북부 발루치스탄주를 포함한다.[17] 이 지역은 동쪽으로는 펀자브와 하자라 지역[a], 남쪽으로는 발루치스탄, 북쪽으로는 코히스탄 지역과 치트랄구, 그리고 서쪽으로는 하자리스탄과 타지크인이 거주하는 지역과 접해 있다.

16세기 혁명 지도자 바야지드 피르 로샨과 17세기 "전사 시인" 쿠샬 칸 하타크는 이 지역에서 무굴 제국에 맞서 싸우기 위해 파슈툰 군대를 소집했다. 이 시기에 파슈투니스탄 동부 지역은 무굴 제국의 통치를 받았고, 서부 지역은 사파비 제국의 통치를 받았다. 파슈투니스탄은 1709년 미르와이즈 호타크가 칸다하르에서 사파비 왕조에 맞서 성공적으로 반란을 일으키면서 처음으로 자치 지위를 얻었다. 파슈툰족은 나중에 아흐마드 샤 두라니의 지도력 아래 통합을 이루었으며, 그는 두라니 왕조를 세우고 1747년에 아프간 제국을 건립했다. 그러나 19세기에 아프간 제국은 영토의 상당 부분을 시크 제국에, 나중에는 대영 제국에 잃었다. 이 지역에서는 칸 압둘 가파르 칸과 그의 반식민지 운동인 쿠다이 키드마트가르 운동을 포함하여 많은 유명한 인도 독립 운동가들이 영국 통치로부터 지역을 해방시키기 위해 일어났다.[18] 1969년, 번왕국인 스와트, 디르, 치트랄, 그리고 암브는 파키스탄 북서변경주에 병합되었다. 2018년에는 파슈툰족이 다수인 연방 직할 부족 지역 (이전에는 아프가니스탄과의 자치 완충 지대였음) 또한 카이베르파크툰크와주(이전의 북서변경주)에 병합되어 이 지역이 파키스탄 본토에 완전히 통합되었다.[19]

파슈툰족은 파슈툰족의 토착 문화인 파슈툰왈리를 실천하며, 이는 많은 파슈툰족에게 여전히 중요하다. 파키스탄과 아프가니스탄 사이의 듀랜드 라인으로 정치적으로 분리되어 있지만, 연방 직할 부족 지역과 아프가니스탄 인접 지역의 많은 파슈툰 부족은 국경을 무시하고 결혼식, 가족 행사, 그리고 지르가라고 알려진 공동 부족 회의에 참여하기 위해 비교적 쉽게 국경을 넘나든다.[20] 출처에 따라 파슈툰족은 아프가니스탄 인구의 42~60%를 구성한다.[21][22][23][24][25][26] 인접한 파키스탄에서는 2억 4,100만 인구의 18%를 구성하며, 이는 다른 파키스탄 도시 및 주에 거주하는 파슈툰 디아스포라를 포함하지 않는다.[27]

용어의 유래

[편집]중세, 특히 중세 성기와 중세 후기부터 20세기까지 이 지역에 사용된 이름은 아프가니스탄이었다. 아프가니스탄은 아프간족이라는 민족을 통해 이 땅을 지칭하는 반면, 파슈투니스탄은 언어를 통해 이 땅을 지칭한다. 아프가니스탄이라는 이름으로 이 땅을 지칭하는 것은 파슈투니스탄이라는 이름보다 앞선다.[28] 이는 아흐마드 샤 두라니의 유명한 연시, 14세기 모로코 학자 이븐 바투타, 무굴 제국의 바부르, 16세기 역사가 피리슈타 등에 의해 언급되었다. 아프간족은 아브간 또는 아바가나(Afğân) 또는 박트리아어: αβγανο(Abgân)[29][28][30][31][32]로 알려진 박트리아 부족의 족장인 아프간족이라는 공동체로 언급되었지만, 이 용어의 정확한 기원이나 어원은 알려져 있지 않으며, 일부 학자들은 아슈바카[b]라는 이름에서 유래했다고 믿는데, 이들은 당시 스와트구 계곡과 박트리아 지역에 살았던 사람들이다.

카불과 할지의 사람들도 고향으로 돌아갔다. 그들이 코히스탄(산)의 무슬림에 대해, 그리고 그곳 사정이 어떤지 질문을 받을 때마다 그들은 "코히스탄이라고 부르지 말고 아프가니스탄이라고 부르시오. 그곳에는 아프간인과 소란밖에는 없으니까요."라고 말했다. 따라서 이러한 이유로 그 나라 사람들은 자신들의 언어로 자신들의 고향을 아프가니스탄이라고 부르고, 자신들을 아프간인이라고 부르는 것이 분명하다. 그러나 무함마드 군주들의 통치 아래 무슬림이 처음 파트나 시에 와서 살았을 때, 인도 사람들은 (그 이유로) 그들을 파탄인이라고 불렀지만, 알라만이 아신다![34]

— 피리슈타, 1560–1620

파슈토어 이름인 파크투니스탄 또는 파슈투니스탄(파슈토어: پښتونستان (나스크체))은 원래 인도어 "파탄니스탄"(힌두스탄어: پٹھانستان (나스탈리크체), पठानिस्तान (데바나가리 문자))에서 유래했다.[35][36][37] 파슈투니스탄 개념은 "파크툰크와"라는 용어에서 영감을 받았다.[35] 영국령 인도 지도자들, 쿠다이 키드마트가르를 포함하여, 이 지역을 지칭하기 위해 "파탄니스탄"이라는 단어를 사용하기 시작했으며, 나중에는 "파슈투니스탄"이라는 단어가 더 인기를 얻었다.[35][36]

원주민

[편집]

파슈투니스탄의 원주민은 파슈툰인(파크툰인, 파탄인으로도 알려져 있으며 역사적으로 아프간인 (민족명)으로도 불림)으로, 이란어군 민족 집단이다. 이들은 아프가니스탄에서 가장 큰 민족 집단이자 파키스탄에서 두 번째로 큰 민족 집단이다. 파슈툰족은 주로 아프가니스탄 남부와 동부에 집중되어 있지만, 소수 집단으로서 북부와 서부 지역에도 존재한다. 파키스탄에서는 서부와 북서부에 집중되어 있으며, 주로 카이베르파크툰크와주와 북부 발루치스탄주에 거주한다. 또한, 신드주, 펀자브주 (파키스탄), 길기트발티스탄 및 국가 수도인 이슬라마바드와 같은 파키스탄의 다른 지역에서도 파슈툰 공동체가 발견된다. 파슈투니스탄 지역에서 주로 사용되는 언어는 파슈토어이다. 지역에 따라 아프가니스탄에서는 다리어, 파키스탄에서는 구자리, 발루치어, 힌드코어, 그리고 우르두어와 같은 다른 언어들도 사용된다.

파슈툰족은 파슈툰족의 토착 문화인 파슈툰왈리를 실천하며, 이러한 이슬람 이전의 정체성은 많은 파슈툰족에게 여전히 중요하고 파슈투니스탄 문제를 살아있게 유지하는 요인 중 하나이다. 파키스탄과 아프가니스탄 사이의 듀랜드 라인으로 인해 파슈툰족은 정치적으로 분리되어 있지만, 연방 직할 부족 지역과 아프가니스탄 인접 지역의 많은 파슈툰 부족은 국경을 무시하고 결혼식, 가족 행사, 그리고 지르가라고 알려진 공동 부족 회의에 참여하기 위해 비교적 쉽게 국경을 넘나든다.[38] 이것은 테러와의 전쟁 이전에는 흔했지만, 연방 직할 부족 지역에서 여러 군사 작전이 수행된 후에는 이러한 국경 이동이 군대에 의해 통제되어 과거에 비해 훨씬 덜 흔해졌다.

출처에 따라 파슈툰족은 아프가니스탄 인구의 42~60%를 구성한다.[39][22][40][41][42][43] 인접한 파키스탄에서는 2억 인구의 15.42%를 구성하며, 이는 다른 파키스탄 도시 및 주에 거주하는 파슈툰 디아스포라를 포함하지 않는다.[44] 파키스탄의 카이베르파크툰크와주에서는 1998년 현재 파슈토어 사용자가 인구의 73% 이상을 차지한다.[45]

역사

[편집]

기원전 제2천년기 이래로 현재 파슈툰족이 거주하는 지역은 고대 이란인, 메디아, 아케메네스 제국, 그리스-박트리아 왕국, 마우리아 제국, 쿠샨 제국, 에프탈, 사산 제국, 아랍 무슬림, 튀르크족, 무굴 제국 등에 의해 정복되었다. 근대에는 서방 세계 사람들이 이 지역을 명목상으로 탐험했다.[46][47][48]

아랍 무슬림은 7세기에 도착하여 토착 파슈툰족에게 이슬람교를 전파하기 시작했다. 파슈투니스탄 지역은 나중에 튀르크족의 가즈나 왕조의 지배를 받게 되었는데, 그들의 주요 수도는 가즈니였고 라호르는 제2의 거점 역할을 했다. 가즈나 왕조는 이후 오늘날의 구르주 출신인 구르 왕조에게 정복되었다. 칭기즈 칸의 군대는 13세기에 도착하여 북부 도시들을 파괴하기 시작했고, 파슈툰 영토는 델리의 할지 왕조에 의해 방어되었다. 14세기와 15세기에는 티무르 왕조가 인근 도시들을 통제하다가 1504년에 바부르가 카불을 점령했다.

델리 술탄국과 두라니 제국

[편집]

델리 술탄국 시대에 이 지역은 주로 아프가니스탄인과 다양한, 주로 수니파 하나피 법학에 기반을 둔 튀르크족[49][50] 왕조에 의해 통치되었다. 초기의 파슈툰 민족주의자 중 한 명은 "전사-시인"인 쿠샬 칸 하타크였는데, 그는 무굴 제국의 황제 아우랑제브에 의해 투옥되었다. 그 이유는 그가 파슈툰족에게 무굴 통치에 반항하도록 선동하려 했기 때문이다. 그러나 공통 언어를 공유하고 공통 조상을 믿음에도 불구하고 파슈툰족은 18세기에 비로소 통합을 이루었다. 파슈투니스탄의 동부 지역은 무굴 제국이 통치했고, 서부 지역은 페르시아의 사파비 제국이 가장 동쪽 지방으로 통치했다. 18세기 초, 미르와이즈 호타크가 이끄는 파슈툰 부족들은 칸다하르 시에서 사파비 왕조에 성공적으로 반란을 일으켰다. 일련의 사건 속에서 그는 칸다하르와 현재 아프가니스탄 남부의 다른 지역들을 독립을 선포했다. 1738년까지 무굴 제국은 새로운 이란 통치자, 군사 천재이자 지휘관인 나디르 샤의 군대에 의해 결정적으로 패배하고 수도는 약탈당했다. 페르시아, 투르크멘, 코카서스 군대 외에도 나디르 샤는 젊은 아흐마드 샤 두라니와 현재 아프가니스탄 출신의 잘 훈련된 4,000명의 압달리 파슈툰 군대를 동반했다.[51]

나디르 샤가 1747년에 사망하고 그의 거대한 제국이 해체된 후, 아흐마드 샤 두라니는 현대 아프가니스탄, 이란 북동부, 신드, 펀자브, 발루치스탄, 카슈미르를 포함하는 자신만의 크고 강력한 두라니 제국을 세웠다. 아흐마드 샤 두라니의 유명한 연시는 사람들이 지역 도시인 칸다하르와 맺는 유대감을 묘사한다.

"내가 아름다운 파크툰크와의 산봉우리들을 떠올릴 때 나는 델리 왕좌를 잊는다."

마지막 아프간 제국은 1747년에 설립되어 모든 다른 파슈툰 부족뿐만 아니라 다른 많은 민족 집단들을 통합했다. 페샤와르 주변의 파슈투니스탄 지역 일부는 19세기 초 란지트 싱과 그의 시크 제국 군대에 의해 침략당했지만, 몇 년 후 그들은 동쪽에서 파슈투니스탄 지역에 도달한 새로운 강대국인 인도 제국에 의해 패배했다.

유럽의 영향

[편집]

두라니 왕조의 쇠퇴와 아프가니스탄의 새로운 바라크자이 왕조 수립 이후, 파슈툰족은 펀자브 지역과 발루치스탄 지역 등 남아시아의 다른 지역에 대한 통제권을 영국에 잃으면서 그들의 영토가 줄어들기 시작했다. 영국-아프가니스탄 전쟁은 러시아 제국과 영국 간에 벌어진 전체적인 제국주의적 그레이트 게임의 일환으로 벌어졌다. 가난하고 내륙국인 신생 아프가니스탄은 양측을 서로에게 이용하여 영토를 방어하고 양측을 견제할 수 있었다. 1893년, 각자의 영향권 경계를 정하는 방법의 일환으로 아프간의 "철혈" 압두르 라흐만 칸 에미르와 영국의 모티머 듀랜드 총독 사이에 듀랜드 라인 협정이 체결되었다. 1905년, 북서변경주(오늘날의 카이베르파크툰크와주)가 설립되었으며, 대략적으로 영국 영토 내의 파슈툰족 다수 지역에 해당했다. 연방 직할 부족 지역은 영국 통치를 완전히 받아들이지 않고 반란을 일으키기 쉬웠던 파슈툰 부족민들을 달래기 위해 추가로 만들어졌고, 페샤와르 시는 시민 편의 시설 설립과 철도, 도로 인프라 건설, 그리고 개발된 세계와 동등하게 지역을 발전시키기 위한 교육 기관 건설을 통해 영국 보호령으로서 연방 법치에 완전히 통합되어 직접 통치되었다.

제1차 세계 대전 중, 아프가니스탄 정부는 오스만 제국과 독일 제국으로부터 니더마이어-헨티히 사절단을 통해 칼리파를 대신하여 지하드에 중앙 연합국에 합류할 것을 제안받았다. 혁명가, 부족민, 그리고 나스룰라 칸 에미르의 형제를 포함한 아프간 지도자들은 사절단을 찬성했으며 에미르가 지하드를 선포하기를 원했다. 카짐 베이는 칼리파의 페르시아어 칙령을 가지고 있었다. 그 칙령은 "파탄니스탄 주민"에게 보내진 것이었다. 칙령에는 영국이 패배하면 "칼리파 폐하는 연합국과 합의하여 통일 파탄니스탄 국가의 독립을 보장하고 모든 종류의 지원을 제공할 것이다. 그 이후에는 파탄니스탄 국가에 어떠한 간섭도 허용하지 않을 것이다."라고 명시되어 있었다 (Ahmad Chagharzai; 1989; pp. 138–139). 그러나 이러한 노력은 실패했고 아프간 에미르 하비불라 칸은 제1차 세계 대전 내내 아프가니스탄의 중립을 유지했다.[52]

마찬가지로, 1942년 크립스 사절단과 1946년 인도의 내각 선교단 기간 동안, 아프가니스탄 정부는 인도 독립에 대한 모든 논의가 북서변경주의 미래에 대한 아프가니스탄의 역할을 포함해야 한다고 반복적으로 주장했다. 영국 정부는 아프가니스탄을 안심시키려는 태도와 북서변경주가 영국령 인도의 필수적인 부분이라는 주장을 고집하는 태도 사이에서 오갔다.[53]

제2차 세계 대전 중, 나치 독일 정부는 인도 내 영국 지배를 불안정하게 만들기 위해 중립국 아프가니스탄과의 동맹을 제안했다. 그 대가로 아프가니스탄은 카이베르파크툰크와주와 카라치 항구가 독일의 군사 원조를 받아 아프가니스탄 왕국에 할양되어 아라비아해에 귀중한 접근권을 얻을 수 있도록 요구했다.[54] 이러한 계획은 카이베르파크툰크와주, 발루치스탄, 신드주의 합병을 요구할 것이다.

쿠다이 키드마트가르(일명 "붉은 셔츠")는 시민권 운동의 구성원이었다. 그들의 지도자 바차 칸은 인도의 활동가 마하트마 간디에게 영감을 받았다고 주장했다. 붉은 셔츠단은 정치적인 관점에서 인도 국민회의와 협력할 의향이 있었지만, 북서변경주에 사는 파슈툰족은 인도로부터의 독립을 원했다. 그러나 바차 칸은 영국령 인도 내 파슈툰족 지역이 독립하는 대신 통일 인도의 일부로 남아 있기를 원했다.

반누 결의안

[편집]1947년 6월, 미르잘리 칸(이피의 파키르), 바차 칸 및 기타 쿠다이 키드마트가르는 반누 결의안을 선포하여, 파슈툰족에게 새로운 파키스탄 국가에 가입하는 대신 영국령 인도의 모든 파슈툰족 다수 지역을 포함하는 독립된 파슈투니스탄 국가를 선택할 수 있는 권리를 요구했다.[55] 그러나 인도 제국은 이 결의안의 요구를 따르기를 거부했다.[56][57]

1947년 북서 변경주 국민투표

[편집]북서 변경주는 1947년 북서 변경주 국민투표의 결과로 파키스탄 자치령에 가입했다. 이 투표는 바차 칸과 당시 총리였던 칸 사히브 박사를 포함한 쿠다이 키드마트가르 운동에 의해 보이콧되었는데, 그들은 의회 지도부에 의해 버림받았기 때문이었다. 투표의 약 99.02%가 파키스탄에 찬성했고, 인도에 찬성한 표는 2,874표(0.98%)에 불과했다.[58][59][60][61]

1947년 파키스탄 독립

[편집]

파슈투니스탄의 개념은 파키스탄과 아프가니스탄 전역에서 다양한 의미를 가진다.[62] 아프가니스탄에서는 파슈툰 민족주의자들이 파슈툰 민족의 이익을 추구하며, 오직 그들로부터만 지지를 받는다.[63] 그들은 로이 아프가니스탄 또는 "대아프가니스탄"의 사상을 선호하며, 파슈툰족이 거주하는 전 지역에 대한 민족통일주의적 주장을 유지한다.[63][64] 파슈투니스탄 요구는 또한 아프간 국내 정치에도 기여했는데, 여러 차례의 연속적인 정부들이 국가에 대한 "파슈툰 민족 지지"를 강화하기 위해 이 아이디어를 사용했다. 이 정책은 국내에서 파슈툰족과 비파슈툰족 간의 민족-언어적 경쟁을 심화시켰다.[62] 이러한 주장은 파키스탄에서 이의를 제기하는데, 파키스탄의 파슈툰 정치는 민족통일주의 정치보다는 정치적 자치권에 중점을 둔다.[18]

1940년대 후반 영국령 인도의 해체와 파키스탄의 독립 이후, 일부 강경한 파슈툰 민족주의자들은 아프가니스탄과의 합병 또는 이 지역의 토착 파슈툰족 주민을 위한 미래의 주권국으로서 파슈투니스탄 건국을 제안했다. 처음에는 아프가니스탄만이 1947년 파키스탄의 유엔 가입을 반대했지만, 몇 달 후 철회되었다. 1949년 7월 26일, 아프가니스탄-파키스탄 관계가 급격히 악화되자, 파키스탄 공군의 군용기가 듀랜드 라인의 아프간 쪽 마을을 폭격한 후 아프가니스탄에서 로야 지르가가 열렸다. 이 침해의 결과로 아프간 정부는 "상상의 듀랜드 라인이나 어떤 유사한 라인도 인정하지 않는다"고 선언했고, 이전의 모든 듀랜드 라인 협정은 무효라고 밝혔다.[65] 바차 칸은 1948년 입법 의회에서 파키스탄에 대한 충성 맹세를 할 때, 리아콰트 알리 칸 총리로부터 파슈투니스탄에 대해 질문을 받았고, 그는 펀자브, 벵골, 신드주, 발루치스탄주가 파키스탄의 주의 민족-언어적 이름인 것처럼 그것은 단지 파슈툰 지방의 이름일 뿐이라고 대답했다.[66] 이는 독립 국가로서의 파슈투니스탄을 믿고 노력했던 바와는 대조되는 것이었다. 1950년대부터 1960년대 후반까지 파슈툰족은 파키스탄 정부와 군대 내에서 고위직으로 승진하여 파키스탄 국가에 통합되었고, 분리주의 정서는 심하게 약화되어 1960년대 중반까지는 독립 파슈투니스탄에 대한 대중적 지지가 거의 사라졌다.

아유브 시대(1958-1969) 파키스탄의 중요한 발전은 파키스탄 사회와 군-관료 체제에 점진적으로 통합된 것이다. 이 시기는 파키스탄 정치 역사에서 수많은 파슈툰족이 군대와 관료 조직에서 고위직을 차지했던 시기였다. 아유브 자신은 국경 지역 하자라 지구의 타린 하위 부족 출신의 비-파슈토어 사용 파슈툰족이었다. 파키스탄 정부에 파슈툰족의 참여가 증가함에 따라 1960년대 말까지는 이 지방에서 파슈투니스탄 운동에 대한 지지가 약화되었다.[18]

— 리즈완 후세인, 2005

아프가니스탄과 파슈툰 민족주의자들은 파키스탄의 1965년과 1971년 전쟁 동안 인도의 취약성을 이용하지 않았으며, 심지어 대다수가 힌두교도인 인도에 맞서 파키스탄을 지지하기도 했다. 더욱이, 파키스탄이 인도에 의해 불안정해졌다면, 민족주의자들은 독립을 위해 파키스탄보다 훨씬 더 큰 나라와 싸워야 했을 것이다.[67]

당시 아프가니스탄의 총리였던 다우드 칸은 파키스탄의 파슈툰족과 아프가니스탄의 민족주의적 재통합을 지지했다. 그는 카이베르파크툰크와주와 같은 파슈툰족이 지배하는 지역과 발루치스탄주와 같은 발루치족이 지배하는 지역이 아프가니스탄의 일부가 되기를 원했다. 그러나 그의 파슈툰인 재통합 정책은 아프가니스탄에 거주하는 타지크인, 우즈베크인, 하자라인과 같은 비파슈툰족을 적대시하게 만들었다. 비파슈툰족은 파슈툰족 지역 재통합의 목표가 아프가니스탄 내 파슈툰족 인구를 늘리려는 것이라고 믿었다. 결과적으로 다우드 칸은 비파슈툰 아프가니스탄인들에게 극도로 인기가 없었다.[68]

바차 칸은 "다우드 칸은 자신의 정치적 목적을 달성하기 위해 파슈툰족의 재통합 아이디어를 악용했을 뿐"이라고 말했다.[69] 1960년과 1961년에 다우드 칸은 파키스탄의 바조르구를 점령하기 위해 두 차례 시도했다. 그러나 아프간 군대가 막대한 사상자와 함께 격퇴당하면서 다우드 칸의 모든 시도는 실패했다. 여러 아프간 군인이 파키스탄 군인에게 붙잡혀 국제 언론 앞에서 행진하면서 다우드 칸에게 굴욕을 안겨주었다.[70] 다우드 칸의 행동의 결과로 파키스탄은 아프가니스탄과의 국경을 폐쇄했고, 이는 아프가니스탄의 경제 위기를 초래했다. 다우드의 독재 정치에 대한 지속적인 불만, 소련과의 긴밀한 관계, 그리고 파키스탄의 봉쇄로 인한 경제 침체 때문에 다우드 칸은 자히르 샤 왕에 의해 사임할 수밖에 없었다.[70] 자히르 샤 왕의 통치 아래 파키스탄과 아프가니스탄 간의 관계는 개선되었고 파키스탄은 아프가니스탄과의 국경을 개방했다. 그러나 나중에 1973년, 다우드 칸은 군사 쿠데타로 자히르 샤 왕으로부터 권력을 장악하고 자신을 아프가니스탄의 첫 번째 대통령으로 선언했다. 권력을 장악한 후 다우드 칸 정부는 파키스탄에 대한 대리전을 시작했다. 다우드 칸 정부는 카불과 칸다하르에 반파키스탄 무장 세력을 위한 여러 훈련 캠프를 설립하여 그 무장 세력들을 훈련시키고 무장시켜 파키스탄에 대한 활동을 수행하도록 했다.[71] 반면, 미르잘리 칸과 그의 추종자들은 구르웩 기지에서 파키스탄 정부에 맞서 게릴라전을 계속했다.[72][73] 1960년, 아프가니스탄의 총리 무함마드 다우드 칸은 잘 구분되지 않은 듀랜드 라인을 넘어 파키스탄의 바조르구로 아프간 군대를 파견하여 이 지역의 사건을 조작하고 파슈투니스탄 문제를 압박하려 했다. 그러나 아프간 군대가 파키스탄 비정규군에 의해 패배하면서 이러한 계획은 결국 아무것도 달성하지 못했다. 준 침략을 지지하며, 아프가니스탄 정부는 라디오 방송을 통해 격렬한 선전전을 펼쳤다.[74]

파키스탄 정부는 굴부딘 헤크마티아르와 아흐마드 샤 마스우드와 같은 미래의 무자헤딘 지도자를 포함한 아프간 정부의 비파슈툰족 반대자들을 지원함으로써 아프간 정부의 파슈투니스탄 정책에 보복하기로 결정했다.[75] 이 작전은 놀라울 정도로 성공적이었고, 1977년까지 다우드 칸의 아프간 정부는 국민 아와미당에 대한 금지 조치 해제와 파슈툰족에 대한 지방 자치권(이는 이미 파키스탄 헌법에 의해 보장되었지만 부토 정부가 원 유닛 제도를 도입하면서 박탈되었음)에 대한 약속을 대가로 모든 미해결 문제를 해결할 용의가 있었다.

이전에 파슈투니스탄을 위해 크게 노력했던 바차 칸은 1980년 인도 언론인 하룬 시디키와의 인터뷰에서 "파슈투니스탄이라는 아이디어는 파슈툰족에게 전혀 도움이 되지 않았다. 사실 그것은 결코 현실이 아니었다"고 말했다. 그는 또한 "연속적인 아프간 정부는 자신들의 정치적 목적을 위해 그 아이디어를 이용했다"고 말했다. 무함마드 다우드 칸 정권 말기에 이르러서야 그가 파슈투니스탄에 대한 이야기를 멈췄다. 나중에는 누르 모하마드 타라키도 파슈투니스탄 아이디어를 언급하며 파키스탄에 문제를 일으켰다. 그는 또한 "파슈툰족은 이 모든 것 때문에 크게 고통받았다"고 말했다.[69]

1976년, 당시 아프가니스탄의 대통령이었던 무함마드 다우드 칸은 듀랜드 라인을 파키스탄과 아프가니스탄 간의 국제 국경으로 인정했다. 그는 이슬라마바드를 공식 방문했을 때 이 선언을 했다.[76][77][78]

다우드는 1978년 사우르 혁명으로 칼크주의 군 장교들에 의해 축출되어 아프가니스탄 민주공화국을 형성하게 되었는데, 이는 파슈툰인 칼크주의자들이 지배했으며 그들은 "파슈투니스탄 문제의 상처를 다시 열 것"이었다. 1979년 누르 모하마드 타라키 서기장 하에서 칼크 정권은 아프가니스탄의 공식 지도를 변경하여 북서변경주와 발루치스탄주를 DRA의 새로운 "변경 지방"으로 포함시켰다.[79] 칼크주의 정권은 또한 파슈토어를 아프간 정부의 유일한 언어이자 공용어로 만들려고 했으며, 다리어를 약화시킴으로써 그렇게 했다.[80] 아프가니스탄 민주공화국의 국가는 파슈토어 전용이었고 다리어는 없었으며 비파슈툰족도 파슈토어로 부르도록 요구받았다.[81] 1992년 모하마드 나지불라의 조국당 정권이 축출될 때까지 아프간 정부는 미디어에서 파슈토어를 선호했으며, 아프간 미디어의 50% 이상이 파슈토어였다.[80] 1992년 이후 타지크인 주도의 아프가니스탄 이슬람국이 형성되면서 이 숫자는 급격히 줄어들었다.[80]

소련-아프가니스탄 전쟁 발발 이후, 비파슈툰족을 포함한 수백만 명의 아프간인들이 카이베르파크툰크와주로 피난했다.[82]

20세기와 21세기

[편집]

파키스탄의 파슈툰족은 펀자브인 다음으로 두 번째로 큰 민족 집단으로, 인구의 약 16%를 차지하며 총 3천만 명이 넘는다. 이 수치에는 카이베르파크툰크와주와 북부 발루치스탄의 토착 파슈토어 사용 주민만 포함되며, 이 두 지방의 토착 공동체와 함께 상당한 수를 차지하는 펀자브와 신드에 정착한 파탄족은 포함되지 않는다.[1] 또한, 170만 명의 아프간 난민이 있으며 그 중 대다수는 파슈툰족이다. 그러나 이 난민들은 향후 파키스탄을 떠나 아프가니스탄에 정착할 것으로 예상된다. 세 명의 파키스탄 대통령이 파슈툰족 출신이었다. 파슈툰족은 계속해서 군대와 정치에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 전 파키스탄 총리인 임란 칸은 파키스탄 정의운동을 이끌고 있고, 아와미 국민당은 아스판드야르 왈리가 이끌고 있다. 이 외에도 일부 파슈툰 미디어, 음악 및 문화 활동은 파키스탄을 기반으로 하고 있으며, AVT 카이베르는 파키스탄의 파슈토어 TV 채널이다. 파슈토 영화는 파키스탄 도시인 페샤와르를 기반으로 한다. 파키스탄 도시 카라치는 가장 많은 파슈툰족이 집중되어 있는 곳으로 알려져 있다.

아프가니스탄에는 1,900만 명 이상의 파슈툰족이 있으며, 이는 인구의 48%를 차지한다. 다른 자료에 따르면 아프가니스탄 인구의 최대 60%가 파슈툰족으로 구성되어 있으며, 이 나라서 가장 큰 민족 집단이다. 파슈토어는 아프가니스탄의 공식 언어 중 하나이며,[84] 아프가니스탄 국가는 파슈토어로 낭송되고 파슈툰 복장은 아프가니스탄의 국민 의상이다. 19세기 후반부터 전통적인 파슈투니스탄 지역은 점차 북쪽의 아무다리야강까지 확장되었다. 그러나 헬만드강 북쪽에 거주하는 대부분의 파슈툰족은 파슈토어 대신 다리어를 사용하는 경향이 있다.[85]

아프가니스탄의 중요한 정부 직책은 역사적으로 파슈툰족이 차지했다. 아프가니스탄 인민민주공화국군 또한 전통적으로 파슈툰족이 지배했지만, 1992년 모하마드 나지불라의 정권이 붕괴되면서 타지크인이 지배하는 아프가니스탄 이슬람국이 탄생했다.[80]

아프간 탈레반의 대다수[86]는 파슈툰족 출신이며,[87] 과거 모하마드 오마르, 모하마드 라바니, 잘랄루딘 하카니와 같은 파슈툰족 지도자들이 있었다. 현재 탈레반의 지도자 중에는 압둘 카비르, 하이바툴라 아훈드자다, 시라주딘 하카니와 같은 파슈툰족이 포함되어 있다.

아프가니스탄은 1709년 호타키 제국의 발흥과 뒤이은 두라니 아프간 제국의 수립 이후 파슈툰족의 권력 중심지 역할을 했다는 이유로 파슈툰족 지역에 대한 주장을 제기한다. 역사적 자료에 따르면, 아프간 부족들은 800년 이후 이 지역에 대한 이슬람 정복이 이루어진 후에야 페샤와르 계곡에 나타났다.[88]

아프간 정부가 파슈툰 부족에 대한 자신들의 주장의 증거로 인용하는 협정에는 1921년 영국-아프간 조약의 제11조가 포함되어 있다. 이 조약은 "두 계약 당사자는 서로의 선의에 만족하며, 특히 각자의 경계 근처에 거주하는 부족에 대한 자비로운 의도에 만족하므로, 각자의 영역 내에 거주하는 변경 부족들 사이의 질서를 유지하기 위해 필요하다고 판단되는 향후 모든 군사 작전을 개시하기 전에 서로에게 통보할 것을 약속한다"고 명시하고 있다.[89] 1921년 영국-아프간 조약의 보충 서한에는 다음과 같이 쓰여 있다. "두 정부의 변경 부족의 상황이 아프가니스탄 정부에 관심이 있으므로, 영국 정부는 모든 변경 부족에 대해 선의를 가지고 있으며, 그들이 인도인에 대한 만행을 자제하는 한 관대하게 대할 의향이 있음을 알려드립니다."[89]

듀랜드 라인과 파슈투니스탄 문제는 과거 여러 아프간 정권에 의해 제기되어 왔다. 그러나 더 이상 문제가 아닐 수도 있다. 파슈툰족은 이제 파키스탄 사회에 너무 잘 통합되어 있어서 대다수가 파슈투니스탄이나 아프가니스탄을 결코 선택하지 않을 것이다. 아프간-파슈툰 난민은 30년 이상 카이베르파크툰크와주에 머물고 있다. 아프가니스탄에 대한 위협 인식을 재평가하여 아프간 정책에 적절한 변화를 주어야 한다.[90]

— 아사드 무니르, 카이베르파크툰크와주와 연방 직할 부족 지역에서 고위 정보직을 역임한 예비역 준장

카이베르파크툰크와주

[편집]20세기 파슈투니스탄 대의의 저명한 지지자로는 칸 압둘 왈리 칸과 칸 압둘 가파르 칸이 있다. 가파르 칸은 1948년 파키스탄 제헌의회에서 자신이 단순히 "펀자브, 신드주, 발루치스탄주가 파키스탄의 주의 민족-언어적 이름인 것처럼 그의 주를 파슈투니스탄으로 개명하는 것"을 원한다고 밝혔다.[66] 언급된 또 다른 이름은 아프가니아인데, 이는 초두리 라흐마트 알리 칸의 이론에서 "지금 아니면 결코" 팜플렛에 명시된 "Pakistan"의 두 번째 글자 "A"를 의미한다. 그러나 이 이름은 주에서 정치적 지지를 얻는 데 실패했다.

그러나 북서변경주(NWFP)를 파크툰크와("파슈툰 지역"으로 번역됨)로 개명하자는 지지는 있었다. 나심 왈리 칸(칸 압둘 왈리 칸의 아내)은 인터뷰에서 이렇게 말했다. "나는 정체성을 원한다. 나는 이름이 바뀌어서 파탄족이 파키스탄 지도에서 식별되기를 원한다..."[91]

2010년 3월 31일, 파키스탄 헌법개혁위원회는 이 지방을 카이베르파크툰크와주로 명명하고 인정하기로 합의했다.[92][93] 이것이 현재 이전 북서변경주의 공식 명칭이다.

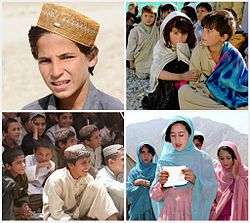

갤러리

[편집]- 파슈투니스탄 지역의 이미지

-

페치 강 계곡

-

쿠나르주의 와타푸르구

-

아프가니스탄 잘랄라바드 (아프가니스탄)의 카불강

-

파키스탄 카이베르파크툰크와주의 카이베르 고개

-

아프가니스탄 호스트 (아프가니스탄)의 호스트 대학교에 참석한 교수와 학생들

-

아프가니스탄 가즈니주

-

팍티카주의 아프간 국경 경찰 (ABP)

-

아프가니스탄 칸다하르주

내용주

[편집]- ↑ historically, geographically and ethnolinguistically including the Hazara region as well

- ↑ Also known in various sources as Āśvakāyana, Āśvāyana, Assakenoi, Aspasioi,[33] and Aspasii, as well as several other Prakrit, Latin and Greek variants.

같이 보기

[편집]- 아프간 밀라트당

- 칼크

- 아와미 국민당

- 바차 칸

- 반누 결의안

- 듀랜드 라인

- 페르시아 문화권

- 하자리스탄

- 하자라 민족주의

- 만주르 파슈틴

- 파슈툰 민족주의

- 파슈툰화

- 파크툰크와 밀리 아와미당

- 파슈툰 타하푸즈 운동

- 시다노티 부족 지역

각주

[편집]- ↑ 가 나 “Pakistan population: 187,342,721 [Pashtun (Pathan) 15.42%]”. 《The World Factbook》. Central Intelligence Agency (CIA). 2011. 2007년 6월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 2월 10일에 확인함.

- ↑ “Afghanistan population: 30,419,928 (July 2012 est.) [Pashtun 42%] = 12,776,369”. 《The World Factbook》. Central Intelligence Agency (CIA). 2009년 7월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 9월 20일에 확인함.

- ↑ Lewis, Paul M. (2009). “Pashto, Northern”. 《SIL International》. Dallas, Texas: Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. 2010년 9월 18일에 확인함.

Ethnic population: 49,529,000 possibly total Pashto in all countries.

- ↑ Various spellings result from different pronunciation in various Pashto dialects. See Pashto language: Dialects for further information.

- ↑ Minahan, James (2014년 2월 10일). 《Ethnic Groups of North, East, and Central Asia : An Encyclopedia》. Santa Barbara, California. ISBN 978-1-61069-018-8. OCLC 879947835.

- ↑ Roddy, Stephen J.; Sharma, Shalendra D. 편집 (2002년 5월 1일). “Asia Pacific: Perspectives” (PDF). 《샌프란시스코 대학교》. 2019년 8월 4일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2023년 3월 15일에 확인함.

- ↑ Minahan, James B. (2012년 8월 30일). 《Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia: An Encyclopedia》. ABC-CLIO. ISBN 9781598846607 – Google Books 경유.

- ↑ Nath, Samir (2002). 《Dictionary of Vedanta》. Sarup & Sons. 273쪽. ISBN 81-7890-056-4. 2010년 9월 10일에 확인함.

- ↑ “The History of Herodotus Chapter 7”. 《Translated by 헤로도토스》. The History Files. 2012년 2월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 1월 10일에 확인함.

- ↑ Houtsma, Martijn Theodoor (1987). 《E.J. Brill's first encyclopaedia of Islam, 1913-1936》 2. Leipzig: BRILL. 150쪽. ISBN 90-04-08265-4. 2010년 9월 24일에 확인함.

- ↑ 《The Modern Review, Volume 86》. Prabasi Press Private. 1949.

The Afghan Government is actively sympathetic towards their demand for a Pathanistan. It has been declared by the Afghan Parliament that Afghanistan does not recognise the Durand line...

- ↑ 《The Spectator》 184. F.C. Westley. 1950.

Instead it adopted the programme of an independent "Pathanistan" — a programme calculated to strike at the very roots of the new Dominion. More recently the Pathanistan idea has been taken up by Afghanistan.

- ↑ “Hindi music 'has roots in Hindu Kush's Pashtoon belt'”. 《The Express Tribune》. 2023년 1월 17일. 2023년 2월 19일에 확인함.

- ↑ Dan Caldwell (2011년 2월 17일). 《Vortex of Conflict: U.S. Policy Toward Afghanistan, Pakistan, and Iraq》. Stanford University Press. 36쪽. ISBN 978-0-8047-7666-0.

A majority of Pashtuns live south of the Hindu Kush (the 500-mile mountain range that covers northwestern Pakistan to central and eastern Pakistan) and with some Persian speaking ethnic groups. Hazaras and Tajiks live in the Hindu Kush area, and north of the Hindu Kush are Persians and Turkic ethnic groups.

- ↑ 《Students' Britannica India》 1–5. Encyclopædia Britannica. 2000. ISBN 9780852297605.

Ghaffar Khan, who opposed the partition, chose to live in Pakistan, where he continued to fight for the rights of the Pashtun minority and for joining Afghanistan. Afghanistan means literally land of the pashtun people! the Homeland of the Pashtuns is Afghanistan

- ↑ Synovitz, Ron. “Controversial Proposal Of 'Pashtunistan'”. 《RadioFreeEurope/RadioLiberty》.

- ↑ Shane, Scott (2009년 12월 5일). “The War in Pashtunistan”. 《The 뉴욕 타임스》. 2017년 10월 2일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 Rizwan Hussain. Pakistan and the emergence of Islamic militancy in Afghanistan. 2005. p. 74.

- ↑ “The Fata merger: What's happening now and what should happen next?”.

- ↑ Ahmed, Feroz (1998) Ethnicity and politics in Pakistan. Karachi. Oxford University Press.

- ↑ Janda, Kenneth; Jeffrey M. Berry; Jerry Goldman (2008). 《The Challenge of Democracy: Government in America》 9판. Cengage Learning. 46쪽. ISBN 978-0-618-81017-8. 2010년 8월 22일에 확인함.

Even within the largest ethnic group, the Pashtuns (about 50 percent of the population)...

- ↑ 가 나 《Congressional Record》. Government Printing Office. 10088쪽. ISBN 9780160118449. 2010년 9월 24일에 확인함.

- ↑ Taylor, William J. Jr.; Abraham Kim (2000). 《Asian Security to the Year 2000》. DIANE Publishing. 58쪽. ISBN 1-4289-1368-8. 2010년 9월 24일에 확인함.

- ↑ “AFGHANISTAN v. Languages”. 《Ch. M. Kieffer》. Encyclopædia Iranica. 2010년 10월 24일에 확인함.

Paṧtō (1) is the native tongue of 50 to 55 percent of Afghans...

- ↑ Brown, Keith; Sarah Ogilvie (2009). 《Concise encyclopedia of languages of the world》. Elsevie. 845쪽. ISBN 978-0-08-087774-7. 2010년 9월 24일에 확인함.

Pashto, which is mainly spoken south of the mountain range of the Hindu Kush, is reportedly the mother tongue of 60% of the Afghan population.

- ↑ Hawthorne, Susan; Bronwyn Winter (2002). 《September 11, 2001: feminist perspectives》. Spinifex Press. 225쪽. ISBN 1-876756-27-6. 2010년 9월 24일에 확인함.

Over 60 percent of the population in Afghanistan is Pashtun...

- ↑ “Why Pakistan's Pashtun Minority Won't Be Easily Crushed” (미국 영어). 《American Enterprise Institute - AEI》. 2018년 6월 25일. 2022년 6월 12일에 확인함.

- ↑ 가 나 “Afghan and Afghanistan”. 《압둘 하이 하비비》. alamahabibi.com. 1969. 2010년 10월 24일에 확인함.

- ↑ Sims-Williams, Nicholas. 《Bactrian Documents from Northern Afghanistan. Vol II: Letters and Buddhist》. 《Khalili Collections》. 19쪽.

- ↑ 〈History of Afghanistan〉. 《브리태니커 백과사전》. 2010년 11월 22일에 확인함.

- ↑ 무하마드 카심 힌두 샤 (피리슈타). “History of the Mohamedan Power in India”. 《Persian Literature in Translation》. 패카드 인문학 연구소. 2009년 2월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 1월 10일에 확인함.

- ↑ “Afghanistan: Glossary”. 영국 도서관. 2010년 7월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 3월 15일에 확인함.

- ↑ Tucci, Giuseppe (1963). 《The Tombs of the Asvakayana-Assakenoi》. 《East and West》 14. 27–28쪽. ISSN 0012-8376. JSTOR 29754697.

- ↑ Muhammad Qasim Hindu Shah (1560). “The History of India, Volume 6, chpt. 200, Translation of the Introduction to Firishta's History (p.8)”. 《Sir H. M. Elliot》. London: 패카드 인문학 연구소. 2013년 7월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 8월 22일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 《Faultlines, Volume 18》. Institute for Conflict Management. 2007. 59쪽.

The name Pakhtunistan or in soft Pashtu dialect Pashtunistan evolved originally from the Indian word Pathanistan. The very concept of Pakhtunistan was taken from the old word Pakhtunkhwa. Obaidullah Sindhi used Pashtania for Pashtu speaking area of his Proposed People's Republic of India or Saro-Rajia-i-Hind (Obaidullah's letter to Iqbal Shaidai on 22 June 1924), Muhammad Aslam, Maulana Obaidullah Sindhi Kay Siasi Maktubat, Lahore: Niduatal Musanifeen, 1966, p. 34

- ↑ 가 나 “Pashtu Literature Part II”. Pashtoonkhwa. 2009년 6월 7일에 확인함.

The name Pakhtunistan or in soft Pashtu dialect Pashtunistan evolved originally from the Indian word Pathanistan. The very concept of Pakhtunistan was taken from the old word Pakhtunkhwa. The British, Indian leaders and even the Khudai Khidmatgars were using Pathanistan for Pakhtunistan in the beginning, but later on they started using the word Pakhtunistan.

- ↑ “The Problem of Pukhtunistan”. Khyber Gateway. 2013년 4월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 6월 7일에 확인함.

The word Pathanistan is not Persian but Indian. It shows that the Khalifa had already acquired the consent of the Muslim leaders of India or these leaders might have motivated the Khalifa to first liberate the Pukhtuns' land (Pathanistan) to build up a strong base against the British Empire in India

- ↑ Ahmed, Feroz (1998) Ethnicity and politics in Pakistan. Karachi. Oxford University Press.

- ↑ Janda, Kenneth; Jeffrey M. Berry; Jerry Goldman (2008). 《The Challenge of Democracy: Government in America》 9판. Cengage Learning. 46쪽. ISBN 978-0-618-81017-8. 2010년 8월 22일에 확인함.

Even within the largest ethnic group, the Pashtuns (about 50 percent of the population)...

- ↑ Taylor, William J. Jr.; Abraham Kim (2000). 《Asian Security to the Year 2000》. DIANE Publishing. 58쪽. ISBN 1-4289-1368-8. 2010년 9월 24일에 확인함.

- ↑ “AFGHANISTAN v. Languages”. 《Ch. M. Kieffer》. Encyclopædia Iranica. 2010년 10월 24일에 확인함.

Paṧtō (1) is the native tongue of 50 to 55 percent of Afghans...

- ↑ Brown, Keith; Sarah Ogilvie (2009). 《Concise encyclopedia of languages of the world》. Elsevie. 845쪽. ISBN 978-0-08-087774-7. 2010년 9월 24일에 확인함.

Pashto, which is mainly spoken south of the mountain range of the Hindu Kush, is reportedly the mother tongue of 60% of the Afghan population.

- ↑ Hawthorne, Susan; Bronwyn Winter (2002). 《September 11, 2001: feminist perspectives》. Spinifex Press. 225쪽. ISBN 1-876756-27-6. 2010년 9월 24일에 확인함.

Over 60 percent of the population in Afghanistan is Pashtun...

- ↑ “Why Pakistan's Pashtun Minority Won't Be Easily Crushed” (미국 영어). 《American Enterprise Institute - AEI》. 2018년 6월 25일. 2022년 6월 12일에 확인함.

- ↑ “Pakistan Census report 1998”. Government of Pakistan. 1998. 2011년 9월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 10월 29일에 확인함.

- ↑ “Country Profile: Afghanistan” (PDF). 《미국 의회도서관》. 미국 의회도서관 아프가니스탄 연구. August 2008. 2010년 9월 10일에 확인함.

- ↑ “Kingdoms of South Asia – Afghanistan (Southern Khorasan / Arachosia)”. The History Files. 2010년 8월 16일에 확인함.

- ↑ John Ford Shroder. “Afghanistan – VII. History”. 2009년 10월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 10월 31일에 확인함.

- ↑ “The Government of The Turko-Afghans In India,And Moral As Well As Material Conditions Of The Country During Their Rule”. 《www.astrojyoti.com》.

- ↑ Misra, Amalendu (2004년 8월 30일). 《Identity and Religion: Foundations of Anti-Islamism in India》. SAGE Publications. ISBN 9780761932260 – Google Books 경유.

- ↑ Griffiths, John Charles (2001). 《Afghanistan: A History of Conflict》. Andre Deutsch. ISBN 9780233050539.

- ↑ “باچا خان مرکز میں کلاسیکل محفل موسیقی' نامور گلوکاروں سمیت نئے چہروں نے آواز کا جادو جگایا” (우르두어). 《The Khyberwatch》. 2011년 8월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 3월 15일에 확인함.

- ↑ Roberts, J(2003) The origins of conflict in Afghanistan. Greenwood Publishing Group, ISBN 0-275-97878-8, ISBN 978-0-275-97878-5, pp. 92-94

- ↑ Hauner, Milan L. (1982). 《Afghanistan between the Great Powers, 1938 - 1945》. 《International Journal of Middle East Studies》 14. 481–499쪽. doi:10.1017/S002074380005217X. ISSN 0020-7438. JSTOR 162977. S2CID 161835556.

- ↑ “Past in Perspective”. 《The Nation》. 2019년 8월 25일. 2019년 8월 25일에 확인함.

- ↑ Ali Shah, Sayyid Vaqar (1993). Marwat, Fazal-ur-Rahim Khan (편집). 《Afghanistan and the Frontier》. 미시간 대학교: Emjay Books International. 256쪽.

- ↑ H Johnson, Thomas; Zellen, Barry (2014). 《Culture, Conflict, and Counterinsurgency》. 스탠퍼드 대학교 출판부. 154쪽. ISBN 9780804789219.

- ↑ 《Electoral History of NWFP》 (PDF). 2013년 8월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.

- ↑ Michael Brecher (2017년 7월 25일). 《A Century of Crisis and Conflict in the International System: Theory and Evidence: Intellectual Odyssey III》. Springer. ISBN 9783319571560. 2017년 7월 25일에 확인함.

- ↑ “Archived copy” (PDF). 2013년 8월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2013년 12월 28일에 확인함.

- ↑ Jeffrey J. Roberts (2003). 《The Origins of Conflict in Afghanistan》. Greenwood Publishing Group. 108–109쪽. ISBN 9780275978785. 2015년 4월 18일에 확인함.

- ↑ 가 나 Barnett R. Rubin (2015년 3월 25일). 《Afghanistan from the Cold War Through the War on Terror》. Oxford University Press. 367–쪽. ISBN 978-0-19-022927-6.

- ↑ 가 나 잘메이 할릴자드, "The Security of Southwest Asia", 미시간 대학교, 2006, ISBN 0-566-00651-0

- ↑ Caron, James M (2009). 《Cultural Histories of Pashtun Nationalism, Public Participation, and Social Inequality in Monarchic Afghanistan, 1905-1960》.

- ↑ The Pashtunistan Issue, 크레이그 박스터 (1997), Library of Congress Country Studies.

- ↑ 가 나 Bukhari, Farigh (1991). 《Taḥrīk-i āzādī aur Bācā K̲h̲ān》. Fiction House. 226쪽.

- ↑ Paul Wolf. "Pashtunistan." Pakistan: Partition and Military Succession. 2004.

- ↑ Saeedi, Sayed Ziafatullah (2018년 11월 7일). “Daoud's Footprints: how Afghanistan's First President Influences Ghani”. 《The Globe Post》. 2019년 3월 1일에 확인함.

- ↑ 가 나 “Everything in Afghanistan is done in the name of religion: Khan Abdul Ghaffar Khan”. 《India Today》. 2014년 1월 13일에 확인함.

- ↑ 가 나 Tomsen, Peter (2013). 《The Wars of Afghanistan:Messianic Terrorism, Tribal Conflict, and the Failures of Great Powers》. Hachette UK. ISBN 9781610394123.

- ↑ Venkataramakrishnan, Rohan (2013년 5월 19일). 《Send Section 66A bullies home》. 《인도 투데이》. 2016년 10월 24일에 확인함.

- ↑ The Faqir of Ipi of North Waziristan. 익스프레스 트리뷴. 2010년 11월 15일.

- ↑ The legendary guerilla Faqir of Ipi unremembered on his 115th anniversary. The Express Tribune. 2016년 4월 18일.

- ↑ “Afghanistan - Daoud as Prime Minister, 1953-63”. 《countrystudies.us》. 2023년 2월 8일에 확인함.

- ↑ "Remembering Our Warriors: Babar 'the great'." 보관됨 2016-04-28 - 웨이백 머신 인터뷰 by Maj. Gen. (Retd.) Naseerullah Khan Babar, A. H. Amin. Defence Journal. 2001년 4월. 2010년 4월 15일 검색.

- ↑ Rasanayagam, Angelo (2005). 《Afghanistan: A Modern History》. I.B. Tauris. 64쪽. ISBN 9781850438571.

- ↑ Dorronsoro, Gilles (2005). 《Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to present》. Hurst & Co. Publisher. 84쪽. ISBN 9781850656838.

- ↑ Nunan, Timothy (2016). 《Humanitarian Invasion: Global Development in Cold War Afghanistan》. Cambridge University Press. 125쪽. ISBN 9781107112070.

- ↑ Arnold, Anthony (1983). 《Afghanistan’s Two-Party Communism: Parcham and Khalq》. Hoover Institution Press. 77쪽. ISBN 0-8179-7792-9.

- ↑ 가 나 다 라 Ahady, Anwar-ul-Haq (1995). 《The Decline of the Pashtuns in Afghanistan》. 《Asian Survey》 35. 621–634쪽. doi:10.2307/2645419. ISSN 0004-4687.

- ↑ “Afghanistan (1978–1992)” (미국 영어). 《nationalanthems.info》. 2012년 5월 9일. 2017년 10월 18일에 확인함.

- ↑ Bajoria, Jayshree (2009년 3월 20일). “The Troubled Afghan-Pakistani Border”. 외교협회. 2010년 5월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 2월 11일에 확인함.

- ↑ “Punja Sahib: The Miracle at Hassan Abdal”. 《Wonders of Pakistan》. 2009년 4월 13일. 2016년 5월 6일에 확인함.

- ↑ “Afghanistan” (영어), 《The World Factbook》 (Central Intelligence Agency), 2024년 2월 1일, 2024년 2월 14일에 확인함

- ↑ “Afghan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO)”. 《agcho.gov.af》. 2011년 11월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ “Afghan government continues to lose ground to Taliban: SIGAR”. 《www.aljazeera.com》. 2019년 4월 10일에 확인함.

- ↑ 《Decoding the new Taliban : insights from the Afghan field》. Giustozzi, Antonio. New York: Columbia University Press. 2009. ISBN 9780231701129. OCLC 318971971.

- ↑ H. G. Raverty (1898) Tarikh-e-Farishtah; Notes on Afghanistan; Peshawar District Gazetteer 1897-98.

- ↑ 가 나 Olaf Caroe. The Pathans 1981.

- ↑ “Re-evaluation of our Afghan policy”. 《익스프레스 트리뷴》. 2012년 5월 15일. 2012년 5월 16일에 확인함.

- ↑ Jaffrelot, Christophe (2002). 《A History of Pakistan and Its Origins》. Anthem Press. 312쪽. ISBN 1843310309.

- ↑ BBC 뉴스 온라인 – Pakistan debates key amendment bill 2010년 4월 5일 검색됨

- ↑ 돈 뉴스 – Consensus reached on renaming NWFP 2010년 4월 5일 검색됨

더 읽어보기

[편집]- Ahmed, Feroz (1998) Ethnicity and politics in Pakistan. Karachi: Oxford University Press.

- Ahmad, M.(1989) Pukhtunkhwa Kiyun Nahin by Mubarak Chagharzai. pp. 138–139.

- Amin, Tahir (1988) -National Language Movements of Pakistan. Islamabad Institute of Policy Studies.

- Buzan, Barry and Rizvi, Gowher (1986), South Asian Insecurity and the Great Powers, London: Macmillan. p. 73.

- Fürstenberg, Kai (2012) Waziristan: Solutions for a Troubled Region in Spotlight South Asia, No. 1, ISSN 2195-2787 (https://web.archive.org/web/20150907205431/http://www.apsa.info/wp-content/uploads/2012/10/SSA-1.pdf)

- Caroe, Olaf (1983) The Pathans, with an Epilogue on Russia. Oxford University Press. pp. 464–465.