弗雷德里克·肖邦

| 弗雷德里克·肖邦 Frédéric François Chopin | |

|---|---|

约1849年以银版摄影法拍摄 | |

| 出生 | Fryderyk Franciszek Chopin 1810年3月1日 華沙公國熱拉佐瓦沃拉 |

| 逝世 | 1849年10月17日(39歲) 法國巴黎 |

| 职业 |

|

| 作品 | 作品列表 |

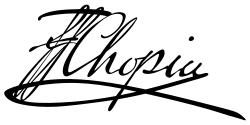

| 签名 | |

| |

弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦(法語:Frédéric François Chopin,發音:[fʁedeʁik fʁɑ̃swa ʃɔpɛ̃],原名弗里德里克·弗朗齐歇克·肖邦,波蘭語:Fryderyk Franciszek Chopin[i],發音:[frɨˈdɛrɨk fraɲˈt͡ɕiʂɛk ˈʂɔpɛn];1810年3月1日—1849年10月17日),浪漫主义时期的波兰作曲家与钢琴技巧大师,一生主要为钢琴独奏写作。他始终被公认为那个时代最杰出的作曲家之一,“其诗性天赋建立在同辈无人能及的专业技巧之上”[3],漢語圈常称“钢琴诗人”。[4][5][6][7]

肖邦出生于熱拉佐瓦沃拉,在华沙长大;1815年后,华沙成为波蘭會議王國的一部分。他被视为神童,在华沙完成音乐教育并创作早期作品。20岁时,十一月起义爆发前不到一个月,他离开波兰;21岁时,他定居巴黎。此后,他仅举行过30场公开演出,更偏爱沙龙那种私密的氛围。他靠出售自己的作品与授课为生,他的钢琴课始终供不应求。肖邦与李斯特·费伦茨结下友谊,并受到罗伯特·舒曼等同时代音乐家的高度推崇。他与玛丽亚·沃津斯卡1836年至1837年间的婚姻无果而终;随后,他与法国作家奥萝尔·迪潘(笔名乔治·桑)维持了一段时常波折的关系。1838年至1839年,他与桑在馬略卡島短暂而不愉快的旅居竟成为他创作生涯中最富成果的时期之一。在他生命的最后岁月,崇敬他的简·斯特林给予其财务支持。肖邦终生体弱多病,1849年在巴黎去世,年仅39岁。

肖邦的作品全部围绕钢琴而写。大多数是钢琴独奏曲,不过在离开华沙之前,他也创作了两部钢琴协奏曲,随后作有室内乐及十九首波兰语歌词的艺术歌曲。他的钢琴作品在技术上要求极高,拓展了乐器本身的边界;而他本人的演奏以细腻与敏感著称。肖邦的重要钢琴作品包括玛祖卡、圆舞曲、夜曲、波兰舞曲、由他开创形式的器乐叙事曲、练习曲、即兴曲、谐谑曲、前奏曲、奏鸣曲——其中有些作品是在他去世后才得以出版。影响他创作风格的因素包括波兰民间音乐、莫扎特与舒伯特所代表的古典传统、他常出入的巴黎沙龙氛围。他在风格、和声、曲式上的革新,以及他将音乐与民族意识相联结的倾向,对浪漫主义晚期乃至其后时代产生了深远影响。

肖邦的音乐、他作为最早一批音乐明星的地位、他与政治起义间若即若离的关联、他备受关注的爱情经历、他早逝的命运都使他成为浪漫主义时代最具象征意义的人物之一。他的作品至今仍广受喜爱,并成为许多电影和传记的题材,其史实依据各有不同。在众多纪念他的方式中,尤为重要的有弗雷德里克·蕭邦國家研究院:这是由波兰议会设立、致力于研究与推广他的生平与音乐的机构,同时主办以其作品为唯一赛目、享有声誉的蕭邦國際鋼琴比賽。

生平

[编辑]早年

[编辑]童年

[编辑]

弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦出生于熱拉佐瓦沃拉,位于华沙以西46公里,当时属于拿破仑所建立的波兰国家華沙公國。当地教区的洗礼记录日期为1810年4月23日,其上记载他的出生日期是1810年2月22日,其名以拉丁文写作Fridericus Franciscus(波蘭語:Fryderyk Franciszek)。[8][9][10][11]然而,作曲家本人及其家人始终使用3月1日作为生日[ii][10],如今这一日期也被普遍视为他的真正诞辰。[11]

他的父亲尼古拉·肖邦是来自洛林的法国人,1787年年仅16岁时便移居波兰。[13][14]他与他所服务的斯卡尔贝克家族的贫困远亲尤斯蒂娜·克日扎诺夫斯卡结婚。[15]肖邦在父母当年举行婚礼的、位于布罗胡夫的天主教堂受洗。他的教父是尼古拉·肖邦的学生弗里德里克·斯卡尔贝克,当时18岁,肖邦的名字便是取自他。[10]肖邦是尼古拉和尤斯蒂娜的第二个孩子,也是他们唯一的儿子;他有姐姐卢德维卡及妹妹伊莎贝拉和埃米利娅,后者14岁时早逝,大概死于结核病。[16][17]尼古拉对他所选择的第二故乡怀有深厚感情,并坚持在家中使用波兰语。[10]

1810年10月,肖邦出生六个月后,全家迁往华沙。他的父亲在那里的华沙文理中学教法语,当时学校设在薩克森宮内。肖邦童年时期便与家人住在宫苑之中。他的父亲会吹长笛、拉小提琴[18];他的母亲弹钢琴,并在肖邦家经营的寄宿公寓里给男孩们上钢琴课。[19]肖邦体格瘦弱,幼年起便多病。[18]

肖邦或许最初由母亲指导钢琴,但他第一位正式的音乐教师,是1816年至1821年间教导他的捷克钢琴家沃伊切赫·日夫内。[20]姐姐卢德维卡也随日夫内学习,有时会与弟弟合奏二重奏。[21]人们很快意识到他是音乐神童。七岁时,他已开始公开演出;1817年,他创作了两首波蘭舞曲,分别是g小调与降B大调。[22]接着在1821年,他写下了献给日夫内的降A大调波兰舞曲,这是如今保存下来的他最早的手稿。[20]

1817年,萨克森宫被华沙的俄国总督征用为军用设施,华沙文理中学则迁入卡齊米日宮(今华沙大学院长办公楼)。肖邦一家也搬到了卡齐米日宫旁的建筑中,这栋房子至今保存完好。在这段时期,他有时会被邀请前往美景宫,陪伴俄属波兰统治者、俄罗斯大公康斯坦丁·巴甫洛维奇的儿子作伴游戏;他也曾为康斯坦丁演奏钢琴,并为其谱写了一首进行曲。尤利安·乌尔森·涅姆采维奇在其1818年的田园剧《我们的谈话》(波蘭語:Nasze Przebiegi)中便记述“小肖邦”受人欢迎。[23]

教育

[编辑]

1823年9月至1826年间,肖邦就读于华沙文理中学,在第一学年里,他向捷克音乐家威廉·维费尔学习管风琴。1826年秋,他进入华沙音乐学院师从西里西亞作曲家约瑟夫·埃尔斯纳,开始为期三年的课程,学习樂理、数字低音、作曲。[24][iii]在此期间,他始终不断创作,并在华沙的音乐会与沙龙中演出。他还受聘于风簧旋律琴(aeolomelodicon,即钢琴与自动风琴的结合体)的发明者们,1825年5月在这种乐器上演奏了自己的即兴作品,以及莫谢莱斯协奏曲的节选。这场演出的成功,使他获邀为到访华沙的沙皇亚历山大一世演奏类似的乐器风簧潘塔莱翁琴(aeolopantaleon);沙皇因此赠予他一枚钻戒。1825年6月10日的风簧潘塔莱翁琴音乐会上,肖邦演奏了他的回旋曲(作品1)。这是他第一部商业出版的作品,也让他首次获得国外媒体的关注,莱比锡《音乐广讯报》称赞他“音乐思想颇丰”。[25]

1824年至1828年间,肖邦的假期在外地度过。[iv]1824与1825年,他入住沙法尼亚,做客同学父亲多米尼克·杰瓦诺夫斯基。在那里,他第一次近距离接触到波兰乡村民間音樂。[27]他的家书(他戏称为“沙法尼亚邮报”)以十分现代而生动的波兰语写就,戲仿华沙报刊,令家人捧腹,也展现出他的文学天赋。[28]

1827年,在幼妹埃米利娅去世不久之后,肖邦一家从卡齐米日宫旁华沙大学宿舍搬到大学对面克拉科夫郊区街上克拉辛斯基宫(现通称恰普斯基宫)南侧附楼的住所。[v]直到1830年离开华沙前,他一直住在那里。[vi]他的父母继续经营男生寄宿公寓。在寄宿于他家的学生中,有四人与肖邦关系甚为亲近:蒂图斯·沃伊切霍夫斯基、扬·内波穆岑·比亚沃布沃茨基、扬·马图申斯基、朱利安·馮塔納。后两位后来进入了他在巴黎的朋友圈。[31]

肖邦与华沙青年艺术与知识界人士如冯塔纳、约泽夫·博赫丹·扎列斯基、斯特凡·威特维茨基等人往来密切。[31]1830年7月,他的音乐学院最终报告写道:“弗雷德里克·肖邦,三年级学生,天赋异禀,音乐天才。”[24]1829年,安布罗日·米耶罗谢夫斯基为肖邦一家绘制了多幅肖像,其中便有现存最早的肖邦肖像。[vii]

1829年至1830年间(当时肖邦大约二十岁),他写给沃伊切霍夫斯基的几封信中,包含对梦境与亲吻的描写,字面上看带有同性情愫暗示。

我现在要去洗漱了;别亲我,我还没洗干净呢。你呢?就算我浑身抹满拜占庭的香油,你也不会亲我,除非我用某种磁力强制吸引你。自然界里确有这种力量。今晚你一定会梦到亲吻我!我得好好报复你昨晚给我的那个可怕的梦。

——弗雷德里克·肖邦致蒂图斯·沃伊切霍夫斯基(1830年9月4日)[33]

据亚当·扎莫伊斯基的说法,此类表达方式“在波兰语中当时、乃至至今依然相当常见,其含义并不比今日书信结尾处的‘爱你的’更为特殊。”他指出:“那个由浪漫主义文学与艺术所浸润的时代崇尚情感的极端表达……虽然不能完全排除可能性,但两人曾是情人的概率不大。”[34]

肖邦传记作者艾伦·沃克认为,如果这些字句被解读为具有同性意味,那也不过是肖邦生命中的短暂阶段,或用沃克的话来说,是某种“心理偏转”的结果。[35]音乐学家杰弗里·卡尔伯格则指出,在肖邦所处的年代,人们对性行为与性身份的概念与今天截然不同,因此以现代眼光作出判断是棘手。[36]也有学者主张,这些内容明显,或至少可能,体现了肖邦身上的同性倾向。[37][38]

大概在1829年初,肖邦结识了歌唱家康斯坦齐娅·格瓦特科夫斯卡,并产生了对她深切的爱慕之情,不过无从确定他是否曾直接表达过感情。1829年10月3日,他在写给沃伊切霍夫斯基的信中提到自己的“理想——我默默为她奉献了六个月,却从未向她吐露真情;我梦中总会出现她的身影,她启发了我协奏曲中的慢板。”[39]历来肖邦传记作家皆追随弗雷德里克·尼克斯的判断[40],一致认定这位“理想”正是格瓦特科夫斯卡。1830年10月,肖邦在华沙举行告别音乐会时,亲自演奏了这部协奏曲,格瓦特科夫斯卡则演唱了一首罗西尼咏叹调。演出结束后,两人互赠戒指;两周后,她在肖邦的纪念册上写下情真意切的赠言,为他送行。[41]此后,肖邦离开华沙,两人既未再见,似乎也未再通信。[42]

职业生涯

[编辑]旅行、国内取得成功

[编辑]

1828年9月,仍在就学的肖邦与世交、动物学家费利克斯·帕维乌·亚罗茨基前往柏林,在那里欣赏了加斯帕雷·斯邦蒂尼指挥的歌剧,并聆听了卡尔·弗里德里希·策尔特、费利克斯·门德尔松等名家的音乐会。1829年他再次前往柏林,此行受到了波森大公國总督安东尼·拉济维尔亲王的款待;亲王本人颇有作曲造诣,也立志成为大提琴家。肖邦为亲王与其钢琴家女儿旺达创作了为大提琴与钢琴的C大调引子与华丽的波兰舞曲(作品3)。[43]

同年回到华沙后,肖邦聆听了尼古洛·帕格尼尼的小提琴演奏,并据此写下变奏曲《纪念帕格尼尼》。或许也是这一经历,促使他开始创作第一套练习曲(1829年–1832年),以探索钢琴这件乐器自身的极限。[44]完成华沙音乐学院的学业后,他首次在維也納登台演出。两场钢琴音乐会为他赢得许多好评——但也有人评论(用肖邦自己的话说)他“对那些习惯于当地艺术家猛砸琴键的听众来说,显得过于纤细”。在首场音乐会中,他首演了自己的《唐璜变奏曲》(作品2),以莫扎特歌剧《唐·喬望尼》中的二重唱“在那里我们将双手相握”为主题,为钢琴与乐队而作。[45]1829年9月,他回到华沙[31],并于1830年3月17日首演了自己的f小调第二钢琴协奏曲(作品21)。[24]

肖邦作为作曲家与演奏家的成功,为他打开了前往西欧的大门。1830年11月2日,他踏上旅途,正如兹齐斯瓦夫·亚希梅茨基所写,这是“不回头地向广阔世界出发,纵使没有十分明确的目标”。[46]他与沃伊切霍夫斯基再次前往奥地利,原本还计划继续南下意大利。同月,华沙爆发十一月起义,沃伊切霍夫斯基返回波兰参军入伍,肖邦则独自留在维也纳。他思念祖国,在信中直言:“我诅咒自己离开的那一刻。”[47]1831年9月,他从维也纳前往巴黎途中得知起义已经失败,在私人日记中倾注痛苦:“噢,上帝!……你在那里,却不为此复仇!”[48]这本日记如今藏于波蘭國家圖書館。亚希梅茨基认为,正是这一系列事件,使肖邦成长为“富有灵感的民族诗人,以直觉感知波兰祖国的过去、现在、未来”。[46]

巴黎

[编辑]

1830年11月2日离开华沙时,肖邦原本计划前往意大利,但当地的暴力骚乱使这一目的地变得危险。他于是改选巴黎作为下一站;由于难以从俄国当局取得签证,他最终获得法国方面签发的过境许可。多年后,他常带着玩笑意味引用护照上的批注:“经巴黎前往伦敦”(法語:en passant par Paris à Londres),说自己“不过路过巴黎而已”。[49]1831年10月5日,肖邦抵达巴黎[50];此后一生再未踏上波兰国土[51],成为波兰大移民潮中的一员。在法国,他采用自己名字的法语形式,并于1835年加入法国国籍,此后一直持法国护照旅行。[viii]肖邦始终与流亡在外的波兰同胞亲近,把他们视为友伴与心腹;尽管父亲出身法国,他既不觉得自己法语运用自如,也从未真正视自己为法国人。依亚当·扎莫伊斯基所言,他始终视自己为波兰人。[53]

在巴黎,肖邦与众多艺术家与名流结识,并获得许多展示才华、建立声誉的机会。在巴黎的岁月里,他与埃克托·柏辽兹、李斯特·费伦茨、费迪南·希勒、海因里希·海涅、欧仁·德拉克罗瓦、阿尔弗雷德·德·维尼[54]、弗里德里希·卡尔克布雷纳等人成为熟识。卡尔克布雷纳把他介绍给钢琴制造商卡米耶·普莱耶尔[55],这也开启了肖邦与普莱耶尔钢琴之间长久而密切的联系。[56]肖邦还与波兰文学协会会长、诗人亚当·密茨凯维奇结识,并将其部分诗作谱成歌曲。[53]他也多次做客他的热烈崇拜者阿斯托尔夫·德·屈斯蒂纳侯爵,在侯爵的沙龙中演奏自己的作品。[57]

在巴黎,还有两位波兰友人在肖邦的人生中扮演重要角色。朱利安·冯塔纳曾与他同在华沙音乐学院求学,最初尝试在英国发展却未成功;按照音乐史家吉姆·萨姆森的说法,冯塔纳后来成为肖邦的“家務工兼誊写员”。[58]沃伊切赫·格日马瓦在巴黎成为富有的金融家和社交名流,经常担任肖邦的顾问,并且“逐渐在他生命中扮演起兄长的角色”(扎莫伊斯基语)。[59]

1831年12月7日,肖邦首次获得同时代大师的重大肯定:罗伯特·舒曼在《音乐广讯报》上评论他的作品2(这是舒曼发表的第一篇音乐评论):“诸位先生,请脱帽,一位天才在此!”[60]1832年2月26日,肖邦在卡代路9号普莱耶尔音乐厅举行他在巴黎的首场音乐会,赢得一致赞誉。评论家弗朗索瓦-约瑟夫·费蒂斯在《巴黎音乐评论与公报》上写道:“这位年轻人……没有模仿任何前人,虽未必使钢琴音乐焕然一新,却带来取之不尽的原创思想,世间别无他处可寻……”[61]这场音乐会之后,肖邦意识到,他本质上偏于亲密细腻的钢琴技巧,并不太适合宏大的音乐厅舞台。同年晚些时候,他结识到富有的罗斯柴尔德家族,在他们的庇护下,更多上流社会与艺术、文学精英的私人沙龙向他敞开大门。[62]到1832年年底,肖邦已稳稳立足于巴黎音乐界上层,并赢得希勒、李斯特、柏辽兹等同行的尊敬。他不再需要依赖父亲的资助,并从1832年冬天起出版作品、为来自欧洲各地的富裕学生教授钢琴,赚取相当可观的收入。[63]这也使他摆脱了必须频繁登台演出的压力,而他恰恰并不喜爱公开音乐会。[62]

肖邦在巴黎很少公开演出。几年后,他通常每年只在普莱耶尔音乐厅举办一场音乐会,这个场馆仅容纳三百名听众。相比之下,他更常在各类沙龙中演奏,但他最偏爱的是在自己的公寓里,为三五好友演奏。音乐学家阿瑟·赫德利指出:“作为钢琴家,肖邦的独特之处在于:凭借极少的公开露面——一生也不过三十余场——便赢得了最高声望。”[62]从与他同台的音乐家名单中,也可以看出当时巴黎艺术生活的蓬勃与繁盛。举例而言:1833年3月23日的一场音乐会中,肖邦、李斯特、希勒三人同台,用三架钢琴演奏了巴赫的三键盘协奏曲;1838年3月3日,肖邦与其学生阿道夫·古特曼及皮埃尔·齐默尔曼与其学生夏尔-瓦朗坦·阿尔康共同演奏阿尔康为四架钢琴改编的贝多芬第七交响曲的第二、四乐章。[64]肖邦还创作了六名作曲家合作谱写的变奏曲《创世六日》中最后一首变奏。[ix]很快,他的音乐深受出版商青睐。1833年,他与莫里斯·施莱辛格签约,由于后者拥有丰富的家族出版资源,他的作品不仅在法国出版,也进入德国与英国市场。[65][x]

1834年春天,肖邦与希勒前往亚琛参加下莱茵音乐节,并在那里与费利克斯·门德尔松相识。音乐节结束后,两人与门德尔松前往杜塞尔多夫,门德尔松在那里担任音乐总监。他们在钢琴旁度过了“极为愉快的一天”(门德尔松语),演奏、讨论音乐,并结识了艺术学院院长弗里德里希·威廉·沙多及他的优秀学生,如莱辛、本德曼、希尔德布兰特、佐恩等。[66]1835年,肖邦前往卡尔斯巴德(今卡罗维发利),与父母相聚,这是他最后一次见到他们。回巴黎途中,他与昔日在华沙结识的沃津斯卡一家重逢,其中包括曾向他学习钢琴的玛丽亚。[67]这次相会促使他改变行程,在德累斯顿停留两周,而本来他计划经莱比锡回巴黎。[68]年仅16岁的玛丽亚为他绘制一幅肖像,与德拉克罗瓦的作品一道,被认为是最传神的肖邦画像。[69]10月,他终于抵达莱比锡,并拜访舒曼、克拉拉·维克、门德尔松;门德尔松为他安排自己的清唱剧《圣保罗》的演出,并称他为“完美的音乐家”。[70]1836年7月,肖邦前往马林巴德(今玛丽亚温泉市)与德累斯顿,再次与沃津斯卡一家相聚;同年9月,他向玛丽亚求婚,她的母亲沃津斯卡伯爵夫人原则上表示同意。之后,肖邦前往莱比锡,向舒曼展示自己的g小调叙事曲。[71]1836年年底,他寄给玛丽亚一本纪念册,其中由他的姐姐卢德维卡亲笔抄写了七首他的声乐作品,并附上他1830年创作的升c小调夜曲。[72][73]玛丽亚平淡、客套的感谢回信成为她写给肖邦的最后一封信。[74]肖邦把她和她母亲的书信放入大信封,在封面写下“我的忧伤”(波蘭語:Moja bieda),直到生命最后,他都把这份关于第二次爱情的纪念品放在书桌抽屉里。[72][xi]

李斯特·费伦茨

[编辑]

并不确切知道肖邦抵达巴黎后究竟何时首次与李斯特·费伦茨相识。1831年12月12日他在写给沃伊切霍夫斯基的信中提到:“我见到了罗西尼、凯鲁比尼、巴约等人——还有卡尔克布雷纳。你无法想象我是多么好奇赫茨、李斯特、希勒等人到底是什么样子。”[76]1832年2月26日,李斯特出席了肖邦在普莱耶尔音乐厅的巴黎首秀,并因此写道:“在这位才华横溢的音乐家面前,我们的热情几乎已无法用掌声来表达——他展现出新的诗性情感,又将如此令人欣慰的创新融入其艺术形式之中。”[77]

两人后来结为好友,并在多年间居住得颇为接近:肖邦住在绍塞当坦路38号,李斯特则在不远处的拉菲特路法国旅馆。[78]他们在1833年至1841年间七次同台演出。第一次是在1833年4月2日,那是一场由柏辽兹为其妻子、破产的莎士比亚演员哈麗艾特·史密森组织的慈善音乐会,两人合奏了乔治·翁斯洛的f小调双钢琴奏鸣曲。此后,他们也曾在巴黎波兰妇女慈善协会举办的募捐音乐会上联袂登台。两人最后一次公开同台,是为波恩贝多芬纪念碑募款举行的慈善音乐会,时间为1841年4月25日与26日,分别在普莱耶尔音乐厅和巴黎音乐学院。[77]

虽然两人彼此怀有极高的敬意与仰慕,但他们的友谊始终带着几分紧张,甚至有某种爱恨交织的意味。哈罗德·C·勋伯格认为,肖邦对李斯特的大师级钢琴技巧隐约带有“一丝嫉妒与怨气”[78];也有学者指出,肖邦深受李斯特的舞台魅力、表演气质、巨大成功所吸引。[79]肖邦将练习曲(作品10)题献给李斯特,而李斯特的演奏也促使肖邦写信给希勒说:“我真想把他演奏我练习曲的方式偷过来。”[80]然而,1843年,李斯特在演奏他的一首夜曲时加入大量繁复装饰音,肖邦对此恼火,直言应当“照谱演奏,否则干脆别弹”,迫使李斯特道歉。大多数肖邦传记作者认为,此后两人来往渐稀,但直到1848年,他在信中仍称呼对方为“我的朋友李斯特”。[78]也有评论者指出,两人情感生活中的某些事件导致了裂痕:有人说李斯特曾因情妇玛丽·达古尔特迷恋肖邦心生嫉妒,也有人认为肖邦开始忧虑李斯特与乔治·桑之间日益密切的关系。[77]

乔治·桑

[编辑]

1836年,在玛丽·达古尔特主持的聚会上,肖邦结识法国作家乔治·桑(本名阿芒蒂娜-露西尔-奥萝尔·迪潘)。她身材矮小(不足152厘米)、肤色黝黑、双眼炯大、常吸雪茄[81],初见时让肖邦反感,他评论道:“这位桑夫人多么没有吸引力,她真的是个女人吗?”[82]然而,到1837年初,玛丽亚·沃津斯卡的母亲已在信中明确告知肖邦,他与玛丽亚的婚事不太可能成真[83]——原因或与他健康状况不佳有关,也可能部分源于有关他与达古尔特、桑等女性往来的流言。[84]肖邦最终将玛丽亚及其母亲的来信封入包裹,在封面用波兰语写下“我的忧伤”。[85]桑在1838年6月写给格日马瓦的信中承认自己对肖邦怀有强烈情感,并在是否结束当下恋情、与肖邦开始交往之间举棋不定;她请格日马瓦评估肖邦与玛丽亚·沃津斯卡的关系,却并不知道这段感情——至少从玛丽亚一方而言——早已告终。[86]

1837年6月,肖邦以化名身份与钢琴制造商卡米耶·普莱耶尔前往伦敦,在英国钢琴制造家詹姆斯·布罗德伍德家中的音乐晚会上演奏。[87]回到巴黎后,他与乔治·桑的关系正式开始发展,到1838年7月,两人已成恋人。[88]比作曲家年长六岁的桑情史颇丰,她当时写道:“我必须承认,这个小家伙对我产生的影响让我困惑而惊讶……我至今仍未从震惊中恢复,而如果说我是个骄傲的人,大概会因如此失控而感到羞愧……”[89]1838年11月8日至1839年2月13日,两人带着桑的两个孩子在馬略卡島度过了惨淡的冬天。他们原本希望此行能改善肖邦的健康,以及桑15岁儿子莫里斯的病况,同时也躲避桑前情人费利西安·马勒菲耶的威胁。[90]然而,当地传统而虔诚的天主教民众得知两人并未结婚后,对他们态度转为冷淡[91],使他们难以找到住处。一行人被迫入住巴尔德莫萨的一座前加爾都西會修道院,但那里几乎无法抵御刺骨的寒冷。[92]

1838年12月3日,肖邦对自己的病情、马略卡医生们的无能大发牢骚:“岛上最有名的三位医生都来看过我……第一位说我已经死了,第二位说我正在死去,第三位则断言我将要死。”[93]此外,他的普莱耶尔钢琴运送迟迟未到,只得暂时使用胡安·包萨在帕尔马制造的钢琴。[94][xii]直到12月普莱耶尔钢琴才终于从巴黎抵达,却也恰逢他们即将离岛之际。1839年1月,肖邦写信给普莱耶尔说:“我把我的前奏曲(作品28)寄给你。我是在你的那架小钢琴上完成的,它穿越海风恶浪和帕尔马海关,仍以最佳状态抵达。”[88]在马略卡期间,他还创作、修改了第二叙事曲(作品38)、两首波兰舞曲(作品40)、第三谐谑曲(作品39)。[98]

尽管这段时间他创作力旺盛,恶劣的气候还是让他的身体不堪其苦,促使乔治·桑决定离开岛屿。为避免再付关税,桑将钢琴卖给了旅居当地、来自法国的卡纽夫妇。[99][xiii]一行人先前往巴塞罗那,再转至马赛,并在那里停留数月让肖邦疗养。[92]其间,1839年4月24日,在为男高音阿道夫·努里举行的安魂弥撒上,肖邦罕见地担任管风琴伴奏,演奏了舒伯特歌曲《星》(德語:Die Sterne,D 939)的改编版本。[101][xiv]乔治·桑在4月28日的信中如此描写他的演奏:

肖邦为了高举礼而牺牲自己去弹风琴——而那台风琴的状况实在不堪!不过,我们的小伙子尽力而为,只挑选最不刺耳的音栓。他演奏舒伯特的《星》,不是努里那种充满热情与光彩的声音,而是哀婉低回,轻柔得仿佛是来自另世的回声。到场的人里,也不过两三位真正感受到这音乐的意义,眼含泪光。[103]

1839年5月,他们前往桑位于诺昂的庄园度夏。此后到1846年为止,他们大多数夏天都在那里度过。秋天,他们回到巴黎;当时肖邦住在特龙谢路5号,距离桑在皮加勒街租住的寓所很近。他常在夜晚探访,但两人彼此仍保留一定的独立空间。[104](1842年,他们搬至奥尔良广场,相邻而居。)[105]

1840年7月26日,肖邦与桑出席了柏辽兹《葬礼与凯旋大交响曲》的彩排——这部作品为纪念法國七月革命十周年而写。据说肖邦对此曲印象平平。[104]

在诺昂度夏的日子里,尤其是1839年–1843年间(1840年除外),肖邦拥有宁静而高效的创作时光,写下了许多作品,包括降A大调波兰舞曲(作品53)。[106]桑生动地描绘了他的创作过程:灵感突来,随之是艰苦细致的推敲——有时伴随着饱受折磨的哭泣与抱怨,构想被反复改动数百次——最终又回到最初的思想上来。[107]

诺昂的访客中包括德拉克罗瓦和女中音歌唱家波利娜·维亚尔多,肖邦曾为她提供钢琴技巧与作曲方面的建议。[106]德拉克罗瓦在1842年6月7日的信中这样描写自己在诺昂的日子:

主人们待我无比周到。当我们不在一起用餐、打台球、散步时,各自回到房间里阅读,或慵懒地躺在沙发上。有时,透过通向花园的窗户,一阵音乐的微风从正在创作的肖邦那里飘然而至。所有这一切,与夜莺的歌唱和玫瑰的芬芳交织在一起。[108]

衰弱

[编辑]

自1842年起,肖邦便显露出重病的迹象。1842年2月21日在巴黎举行完独奏会后,他写信给格日马瓦说:“我得整日卧床,嘴与扁桃體疼得厉害。”[109]1843年3月1日,他因病不得不婉拒阿尔康的书面邀请,未能参加在埃拉尔琴行再次举行的贝多芬第七交响曲改编版演出。[110]1844年末,查尔斯·哈莱探访肖邦,发现他“几乎动弹不得,身子像半张开的小折刀般弯曲,显然痛苦不堪”;但当他为来客坐到钢琴前时,精神却又仿佛有所恢复。[111]此后,肖邦的健康开始更为明显地持续恶化。现代研究认为他或许患有颞叶癫痫。[112]

在这段时期内,他的创作数量逐年递减。1841年他仍写下十余部作品;1842年只完成六首,1843年则仅有六首篇幅较短的作品。1844年,他仅创作了奏鸣曲(作品58)。1845年完成了三首玛祖卡(作品59)。尽管这些作品较其早期创作更为臻熟,扎莫伊斯基仍总结说:“他的专注力正在退化,而灵感在情感与理智的双重折磨下摇摇欲坠。”[113]1846年,他与乔治·桑的关系因桑的女儿索朗热及其未婚夫、以婚谋财的年轻雕塑家奥古斯特·克莱桑热而趋于紧张。[114]肖邦在母女争执中常偏向索朗热,同时也遭到桑的儿子莫里斯的嫉妒。[115]此外,肖邦对桑的激进政治活动冷淡,包括她对1848年二月革命的激情投入。[116]

随着病情加重,桑对肖邦的角色,也渐渐从情人成为看护者。她称他为她的“第三个孩子”。然而在写给他人的信中,她也时常发泄自己的不耐烦,将他称作“孩子”、“可怜的天使”、“受苦者”、“心爱的小躯体”。[107][117]1847年,桑发表了小说《卢克雷齐娅·弗洛里亚尼》(Lucrezia Floriani),书中的男女主角——富有的女演员与体弱多病的王子——常被解读为影射桑与肖邦。桑还曾在肖邦面前把手稿朗读给德拉克罗瓦听,令后者既震惊又困惑,写道:“桑夫人读得十分自在,而肖邦几乎止不住对作品连声称赞。”[118][119]同年,两人在一连串愤怒的通信之后决裂,用桑的话说,这成了“我们九年互斥友情的吊诡终章”。[120]一直目睹这段情感历程的格日马瓦评论道:“若非肖邦不幸遇见G. S.[xv],那个毒害了他的整个存在的人,他本应寿至凯鲁比尼之龄。”两年后,肖邦便在39岁时去世;而凯鲁比尼则于1842年在巴黎逝世,享年81岁。[121]

英国巡演

[编辑]

肖邦作为钢琴技巧大师的公众声望此时已开始走下坡路,学生数量也减少;再加上时代的政治动荡与局势不稳,使他的财务愈发拮据。[122]1848年2月,他与大提琴家奥古斯特·弗朗肖姆合奏了在巴黎的最后一场音乐会,演出大提琴奏鸣曲(作品65)的三个乐章。[107]

同年4月,巴黎爆发动乱,他离开法国前往伦敦,演出了多场音乐会,并在各大豪门宅邸的接待活动上频频亮相。[107]这次旅英出于他的苏格兰学生简·斯特林及其姐姐的建议;旅行的具体安排与大部分资金也都是由斯特林承担的。[120]

在伦敦,肖邦住在多弗街,布洛德伍德公司为他提供了一架三角钢琴。5月15日,他在斯塔福德府举行首场演出,维多利亚女王和阿尔伯特亲王在座。亲王本人擅长音乐,还特地走到钢琴旁仔细观察他的演奏技巧。布罗德伍德也为他安排了其他音乐会,出席者包括作家威廉·梅克比斯·薩克萊与歌唱家珍妮·林德。许多人还争相向他求教钢琴课;他课时费高达一几尼一小时;一场私人小型演奏会的酬劳则是20几尼。7月7日的一场音乐会上,他与维亚尔多同台,后者演唱了几首改编自他玛祖卡、配以西班牙语歌词的作品。[123]几天后,他又在切尔西为托马斯·卡莱尔与简·韦尔什·卡莱尔夫妇在他们家中演奏。[124]8月28日,他在曼彻斯特绅士音乐厅与玛丽埃塔·阿尔博尼、洛伦佐·萨尔维同台演出。[125]

夏末,简·斯特林邀请肖邦前往苏格兰作客,他先后住在爱丁堡附近的考尔德府和伦弗鲁郡的约翰斯通城堡,两处皆属斯特林家族。[126]她显然对两人关系的设想已超越普通友谊,而肖邦不得不郑重表明这不可能发生。他当时写信给格日马瓦说:“我的苏格兰女士们很亲切,但实在让人乏味。”对于流传开的绯闻,他则回应道,自己“离坟墓比离婚床还要近”。[127]9月27日,他在格拉斯哥举行公开音乐会[128];10月4日,又在爱丁堡皇后街的霍普顿厅(今厄斯金大厦)演出。[129]1848年10月底,他在爱丁堡沃里斯顿弯月街10号寄住于波兰医生亚当·乌什钦斯基处,其间写下遗嘱;他在给格日马瓦的信中称之为“我东西的处置安排,万一我在某处猝死”。[107]

1848年11月16日,肖邦在伦敦市政厅最后一次公开演出,以慈善音乐会形式表达对波兰难民的爱国心意。然而事实证明,此举对他而言并非良策:多数与会者更关心舞会与酒宴,对他的钢琴艺术兴趣寥寥,这让他心力交瘁。[130]那时他的病情已极严重,体重不足45公斤,而医生们也清楚,他已是回天乏术。[131]

11月底,肖邦返回巴黎。冬季,他都在无间断的病苦中度过,但仍偶尔授课,友人如德拉克罗瓦、弗朗肖姆等时而探望。他有时会为朋友弹奏,或为歌手德尔菲娜·波托茨卡伴奏。1849年夏天,朋友们为他在沙约区郊外找到一处寓所,避免市中心的喧嚣,房租由崇拜他的贵族叶卡捷琳娜·德米特里耶夫娜·苏措斯-奥布列斯科娃公主暗中资助。同年6月,珍妮·林德在那里探访他。[132]

死亡和葬礼

[编辑]

随着病情日益恶化,肖邦渴望身边能有家人陪伴。1849年6月,他的姐姐卢德维卡携夫女抵达巴黎;9月,他搬入旺多姆广场上的博达尔·徳·圣雅姆酒店公寓[xvi],房租或由简·斯特林资助。[133]10月15日后,他的状况急转直下,只剩少数挚友留守在他身旁。维亚尔多带着几分冷嘲说:“全巴黎的名媛都觉得有义务在他的房间里晕倒一次。”[131]

一些朋友应他的请求为他演奏音乐:波托茨卡献唱,弗朗肖姆拉大提琴。肖邦把自己未完成的钢琴教材笔记《演奏法草稿》(法語:Projet de méthode)遗赠给阿尔康,由他续成。[134]10月17日午夜过后,医生俯身问他是否仍在强烈痛苦之中,他答道:“已经不再了。”他于清晨两点前几分钟去世,年仅39岁。见证他临终时刻的人,似乎包括姐姐卢德维卡、亚历山大·耶沃维茨基神父[135]、马塞利娜·恰尔托雷斯卡公主、乔治·桑女儿索朗热、肖邦挚友托马斯·阿尔布雷希特。当天早晨稍后,索朗热丈夫克莱桑热为他制作了死亡面具,并为他的左手取模。[136]

葬礼在巴黎玛达肋纳堂举行,但一直拖延到10月30日,距他辞世已近两周。由于预料到会有大量吊唁者到场,葬礼限定为凭票入内。[137]仍有三千余名没有请柬的人赶来悼念,其中不少远自伦敦、柏林、维也纳,却被拒之门外。[138]

葬礼上演唱了莫扎特的安魂曲;独唱者为让娜-阿奈丝·卡斯泰兰、维亚尔多、亚历克西·杜邦、路易吉·拉布拉什;阿尔弗雷德·勒费比尔-韦利担任管风琴师,演奏了肖邦的e小调第四、b小调第六前奏曲。送葬队伍在年迈的亚当·恰尔托雷斯基亲王带领下步行前往拉雪兹神父公墓;肖邦的姐姐卢德维卡也在队伍之中。扶柩者包括德拉克罗瓦、弗朗肖姆、卡米耶·普莱耶尔。[139]在墓地,雷贝尔配器版本的肖邦第二钢琴奏鸣曲中的葬礼进行曲奏响。[140]

肖邦的墓碑由克莱桑热设计并雕刻,于1850年逝世一周年揭幕。墓碑上,音乐缪斯欧忒耳佩抱着折断的里拉琴啜泣。共耗资4500法郎,费用由简·斯特林承担;她也资助了肖邦姐姐卢德维卡返回华沙。[141]按照肖邦的遗愿,卢德维卡于1850年将他的心脏带回波兰,由主治医师让·克吕韦耶取出并用酒精浸泡装入瓶中保存。[142][143][xvii]她同时带走了桑写给肖邦的200封信;1851年后,这些信件归还桑手中,被她销毁。[146]

关于肖邦的疾病与死因一直存在争论。他的死亡证明将死因标为结核病,而克吕韦耶当时在法国被视为此病权威。[147]另一些假说则包括囊腫性纖維化[148]、肝硬化、α1抗胰蛋白酶缺乏症。[149][150]2014年,科学家对保存至今的肖邦心脏(未开封)外观检查,并将结果于2017年首次发表在《美国医学杂志》上,指出他很可能死于罕见的心包炎,由慢性结核并发症所致。[151][152][153]

音乐

[编辑]总览

[编辑]现存的肖邦作品有两百三十余部;他幼年时期的一些作品已佚失。他所有已知的作品都围绕钢琴,且只有少数作品超出钢琴独奏范畴,如钢琴协奏曲、声乐作品、室内乐。[8]

肖邦所受音乐教育传承自贝多芬、海顿、莫扎特、克莱门蒂的传统;他还将克莱门蒂的钢琴教程用于指导自己的学生。他同样受到胡梅尔所发展出的兼具大师级技巧与莫扎特式优雅的钢琴技法影响。他认为巴赫和莫扎特是塑造其音乐观最重要的两位作曲家。[154]肖邦早期作品的风格,属于当时盛行的“华丽式”键盘乐,与伊格纳兹·莫谢莱斯、弗里德里希·卡尔克布雷纳等人作品一脉相承。在这一早期阶段,波兰民间音乐与意大利歌剧对他的影响尚不算直接。他后来形成的典型装饰风格(例如花腔式装饰)很大程度上来自声乐演唱。随着时间推移,他的旋律线条越来越常让人联想到故乡音乐的调式与特征,如持续低音等元素。[155]

肖邦将爱尔兰作曲家约翰·菲尔德所创造的新型沙龙体裁夜曲复杂化至更深的艺术层次。他也是第一位将叙事曲[156]和谐谑曲写成独立作品的作曲家。[157]他的24首前奏曲(作品28,1839年出版)创立了一种全新的体裁,虽成套出版但其中作品各自独立。[158]他还在两组练习曲(作品10,1833年出版;作品25,1837年出版)中充分挖掘了先前在1820至1830年代由李斯特、克莱门蒂、莫舍莱斯等人发展的音乐会練習曲概念的诗性潜力。[159]

肖邦也为通俗舞曲形式注入了更广阔的旋律与表现力。他的玛祖卡虽然源自传统波兰舞蹈(波蘭語:mazurek),却迥异于传统形式:肖邦的作品是为音乐厅而写,而非舞厅;正如J·巴里·琼斯所说,“是肖邦把玛祖卡放上了欧洲音乐版图”。[160]他生前自1836年的作品26两首开始以系列发表的7首波兰舞曲(另有9首在他去世后出版)为这一体裁树立了新的标杆。[161]他的圆舞曲同样并非为舞厅而作,而是专为沙龙音乐会而写,其速度往往也比舞池里的圆舞曲更快一些。[162]

标题、作品号、乐谱版本

[编辑]

肖邦的一些名曲后来被冠以描述式标题,如“革命”练习曲(作品10第12)和“小狗”圆舞曲(作品64第1)。然而,除了第二钢琴奏鸣曲中第三乐章“葬礼进行曲”之外,作曲家本人从未为器乐作品添加体裁与编号以外的名称,而是把一切可能的音乐外的联想都交给听众;如今许多广为流传的曲名,都是旁人自创的。[163][164]并无证据表明“革命”练习曲是以失败的波兰反俄起义为题,只是恰好在那段时期发表而已。[165]葬礼进行曲创作于整部奏鸣曲之前,但并无确切史实表明,它是为某一具体事件或某人的去世而写。[166]

肖邦亲自使用的最后作品号是65,g小调大提琴奏鸣曲。他弥留之际曾嘱托将未发表的手稿全部销毁。然而,在他母亲与姐妹的请求下,他的音乐遗嘱执行人朱利安·馮塔納从中挑选出23首未发表的钢琴小品并继续编号(作品66至73),并于1855年出版。[167]1857年,他在不同时期写下的17首波兰歌曲被整理出版为作品74,但该组作品内部的排序未遵循实际创作时间。[167]

1857年之后出版的作品多采用其他目录编号而非作品号。目前最权威、最新的目录由弗雷德里克·蕭邦國家研究院维护,收录于其线上信息中心。较早期且仍具学术价值的目录,是以编纂者、波兰音乐学家克里斯蒂娜·科比蘭斯卡命名的科比兰斯卡目录(常以缩写“KK”表示)。最新的身后出版作品目录,则出自《弗里德里克·肖邦作品国家版》(波兰国家版,波蘭語:Wydanie Narodowe),以缩写“WN”标识。[168]

肖邦最初的出版商包括莫里斯·施莱辛格和卡米耶·普莱耶尔。[169]不久之后,他的作品便陆续收录进19世纪流行钢琴曲集。[170]第一部全集由布赖特科普夫与黑特尔音乐出版社于1878年至1902年间推出。[171]现代学术版本中颇具影响力的之一是所谓帕德雷夫斯基版(但他本人在编纂工作开始前便去世)[172],于1949至1961年间出版[173];不过,学界已渐趋于不使用该版。[172][173]更新近、学术上更推崇的版本,是由扬·埃基尔主编、1967年至2010年间出版、蕭邦國際鋼琴比賽推荐使用的波兰国家版。[174]以上两个版本都附有详尽的注解与对版本选择、资料依据的讨论。[175][176]

由于当时的版权制度,肖邦往往在法国、英国、德意志诸邦分别出版(也就是说,为同一首或一套作品他要与多达三家出版社合作)。因此,每部作品常存在三种不同的初版;这些版本之间彼此差异明显,因为肖邦会分别加以修订,有时甚至在校对过程中对音乐本身再做修改。此外,他向各出版商提供的底本也并不一致,包括亲笔手稿、带批注的校样、他人抄写的副本。直到近年,这些版本差异才逐渐受到更多重视。[177]

曲式与和声

[编辑]

即兴在肖邦的创作过程中占据核心地位。然而,这并不意味着任意、漫无边际的发挥:尼古拉斯·坦珀利指出,“即兴是为听众设计的,它的起点是听众的预期,这种预期包括当时的曲式传统。”[8]在他看来,那些为钢琴与乐团而作的作品,包括两部钢琴协奏曲,“不过是华丽钢琴演奏的载体……曲式冗长且极为保守。”[179]在两部协奏曲后(它们都写于1830年前后,属于早期作品),肖邦便不再尝试大型多乐章结构,唯有后期的钢琴与大提琴奏鸣曲例外;“取而代之的,是他在表面结构朴素、内在组织却微妙而复杂的小型作品中达到了近乎完美的境界。”[180]钢琴家兼作家查尔斯·罗森指出,肖邦音乐独特性的重要一环,在于他对四小节乐句这一结构单位的灵活处理。[181]

J·巴里·琼斯认为,“在肖邦本意为音乐会而作的作品中,四首叙事曲与四首谐谑曲堪称巅峰”,并补充说:“船歌(作品60)则独树一帜,展现他丰富的和声色彩与近似意大利风格的温暖旋律。”[182]坦珀利则认为,这些作品“在情绪、主题素材、结构细节上极其多样”,而其结构基础是一种扩展的“离开—回归”形式;“中段的发展越长,在调性、情绪、主题方面越是远离开篇的构想,而当再现部最终归来时,其意义与戏剧效果也就越为重大。”[183]

肖邦的玛祖卡和圆舞曲大多采用简单的三段體或插段式结构,有时附有尾聲。[160][183]玛祖卡中常保留较多民间音乐特征,例如调式音阶与和声、持续低音等;但其中也不乏高度精致复杂之作,例如作品63第3,其中卡农段落的复调有一拍之差,音乐史上实为罕见。[184]

肖邦的波兰舞曲在同体裁上较波兰前辈(包括他的老师日夫内与埃尔斯纳)有显著的创新。与传统波兰舞曲相同,这些作品均为三拍子,并在旋律、伴奏、終止式中保留了鲜明的军乐节奏;然而,与多数前作相比,它们也对演奏技巧提出了更严苛的要求。[185]

他的夜曲比菲尔德(肖邦于1832年结识他)的更具结构,也拥有更深沉的情感厚度。[186]许多肖邦夜曲的中段带有激越的表情标记(同时也给演奏者提出极为困难的技术挑战),强化了作品的戏剧性。[187]

肖邦的练习曲多半也采用简明的三段体。[188]他用这些作品来教授自己的钢琴技法[189],例如双三度(作品25第6)、八度(作品25第10)、重复音(作品10第7)。[190]

前奏曲其中许多篇幅很短,被舒曼称为“练习曲的开端”。[191]受巴赫《平均律键盘曲集》的启发,肖邦的前奏曲按照五度圈上行排列(而不是像巴赫那样按半音音階次序),从而所有大小调各有一首前奏曲。[192]也许肖邦并不打算让这些前奏曲作为整体来演奏,可能被他本人及后来的钢琴家当作通用的前奏曲,用来引入其他肖邦作品,甚至其他作曲家的作品。肯尼思·汉密尔顿提出了这一看法,他注意到费卢西奥·布索尼1922年的录音中将作品28号第7前奏曲置于作品10第5练习曲之前。[193]

肖邦成熟时期的两部钢琴奏鸣曲(第二,作品35,作于1839年;第三,作品58,作于1844年)均为四乐章结构。在作品35中,肖邦在宏大的曲式结构中融合了他大师级钢琴技巧的诸多元素——“在华丽风格的公众钢琴演奏与德意志奏鸣曲原则之间展开对话”。[194]这部奏鸣曲被认为同时显示了巴赫与贝多芬的影响:作品中引用了巴赫D大调第六大提琴组曲(BWV 1012)的前奏曲[195];同时也可以看到与贝多芬第12奏鸣曲之间的关联,两部奏鸣曲都以葬礼进行曲作为慢乐章。[196][197]作品35的终乐章是简短(75小节)的永动曲,双手始终以未加修饰的八度齐奏进行,这一写法曾令当时的听众感到震惊并认为其不合乎音乐之道,包括舒曼在内。[198]作品58的奏鸣曲则更接近德意志传统,其中包含大量复杂的对位段落,如萨姆森所说,“足以与勃拉姆斯比肩”。[194]

肖邦在和声上的革新或许部分源于他的钢琴即兴技巧。坦珀利指出,在他的作品中,“新的和声效果往往来自将普通的倚音或和弦外音与伴奏的旋律音型相结合”。肖邦常在乐曲后段使用主调外的和弦(如拿坡里六和弦和减七音程)或突然转向遥远的调性,推迟终止式。有些和弦進行甚至预示了后来作曲家(如德彪西)不断转移调性的写法,而肖邦对调式和声的运用也具有这一深远影响。[199]

技巧和表演风格

[编辑]

1841年,莱昂·埃斯屈迪耶在评论肖邦当年的一场独奏会上写道:“可以说,肖邦是一个钢琴学派以及一个作曲学派的缔造者。实际上,没有什么能比得上这位作曲家在钢琴上即兴前奏时所展现的轻盈与柔美;此外,他充满独创、格调、优雅的作品更是无可比拟。”[200]肖邦拒绝遵循任何标准的演奏方法,他认为并不存在一种固定的好技巧。他的风格在很大程度上建立在极为独特的指法技术之上。在他的《演奏法草稿》中,他写道:“一切都在于掌握好的指法……但我们同样需要运用手的其他部分,手腕、前臂、上臂。”[201]他进一步指出:“只要学习手在琴键上的某种适当位置,就能够轻松获得最优美的音色,懂得如何演奏短音符和长音符,并达到无限的灵巧程度。”[202]这种技术观念在肖邦的音乐中带来的结果包括:频繁使用钢琴键盘的整个音域、双八度及其他和弦组的段落、快速重复音、花音、双手间的不同节奏(如三对四)。[203]

乔纳森·贝尔曼指出,现代音乐会演奏风格形成于19世纪晚期与20世纪的音樂學院传统中,适用于大型音乐厅或录音场合,但与我们所知的肖邦更为亲密、内敛的演奏方式相抵触。[204]作曲家本人曾对学生说:“音乐会从来都不是真正的音乐,你必须放弃在其中听到艺术中最美之物的念头。”[205]当时的记述表明,在演奏中,肖邦避免那些有时被错误归于他的刻板做法,例如“总是在高音处渐强”;但他确实十分注重富有表现力的乐句处理、节奏的统一、敏感的音色变化。[206]1853年,柏辽兹写道,肖邦“创造了一种半音化的刺绣……其效果之奇异与辛香不可言传……几乎没有人能像肖邦本人那样演奏他的音乐,并赋予这种别致的韵味。”[207]希勒则写道:“在别人手中只是优雅的装饰音符,在他手中却化为缤纷的花环。”[208]

肖邦的音乐经常以自由速度演奏,即“在表演中不严格遵守节拍,略微‘偷走’一些音符时值来达到表现力”。[209]对于他的作品究竟应当使用多少、何种类型的自由速度,历来存在不同看法。罗森评论道:“在肖邦的作品中,明确写出的自由速度标记大多出现在玛祖卡中……很可能肖邦曾使用较早期的、在莫扎特作品中极为重要的自由速度形式……即右手旋律音要稍微延迟到低音响起之后再弹……与此相关的一种自由速度做法,是把和弦分解成琶音,从而推迟旋律音的进入;然而根据肖邦的学生卡罗尔·米库利的说法,肖邦对此做法坚决反对。”[210]

肖邦的学生弗里德里克·米勒写道:

他的演奏始终高贵而优美;无论是最沉重的强音还是最柔和的弱音,他的音色总是在歌唱。他极其用心地教导学生这种连贯(義大利語:legato)、如歌(義大利語:cantabile)的演奏风格。他最严厉的批评是:“他(或她)不知道怎么把两个音连在一起。”他同样要求在节奏上绝对严格。他厌恶一切拖延与拉长、位置不当的自由速度,以及夸张的渐慢……而人们在演奏他的作品时偏偏就在这一点上犯下了极其可怕的错误。[211]

乐器

[编辑]在华沙生活期间,肖邦的创作及演奏所使用的都是制琴师弗雷德里克·布克霍尔茨的乐器。[212][xix]后来在巴黎,肖邦购入了一架普莱耶尔钢琴。他将普雷耶尔钢琴评价为“无与伦比”(法語:non plus ultra)。[215]李斯特在巴黎与肖邦结为好友,他形容肖邦的普雷耶尔钢琴的声音是“水晶与清水的结合”。[216]1848年在伦敦期间,肖邦在他的书信中提到他的钢琴:“我有个很大的客厅,里面有三架钢琴:普雷耶尔,布罗德伍德、埃拉尔。”[215]

波兰身份

[编辑]凭借他的玛祖卡和波兰舞曲,肖邦被认为把崭新的民族意识引入了音乐之中。1836年,舒曼在评论肖邦钢琴协奏曲时特别强调了这位作曲家对祖国波兰的强烈感情:

如今,[在1830年的十一月起义失败之后,]波兰人正陷于深深的哀悼之中,而他们向我们艺术家发出的呼声因而更加强烈……倘若北方的强大专制者[即俄罗斯沙皇尼古拉一世]知道,在肖邦的作品中,在他那些看似朴素的玛祖卡旋律里,潜伏着一个危险的敌人,他一定会禁止这些音乐。肖邦的作品是埋藏在鲜花中的大炮![218]

1863年以李斯特·弗朗茨之名出版的肖邦传记(但很可能由卡罗琳·楚·赛恩-维特根施泰因撰写[219])指出,肖邦“必须被列入音乐家的第一梯队中……他们个体化地体现了整个民族的诗意精神。”[220]

一些现代评论者反对把肖邦首要视为“民族主义”或“爱国”作曲家。乔治·戈洛斯提到中欧更早期的“民族主义”作曲家,包括波兰的米哈乌·克莱奥法斯·奥金斯基与弗朗齐歇克·莱塞尔,他们已经采用了波兰舞曲和玛祖卡等体裁。[221]芭芭拉·米莱夫斯基认为,肖邦对波兰音乐的体验更多来自“城市化的”华沙版本,而非民间音乐;她指出,亚希梅茨基等人试图在肖邦作品中证明存在真正民歌元素是毫无根据的。[222]理查德·塔鲁斯金则批评舒曼对肖邦作品的态度带有居高临下的意味[223],并评论说,肖邦“确实深切而真诚地怀有波兰爱国情感”,但他的作品却是有意地以巴赫、贝多芬、舒伯特、菲尔德的传统为范本。[224][225]

威廉·阿特伍德提出了一种调和这些观点的看法:

毫无疑问,肖邦对波兰舞曲和玛祖卡等传统音乐形式的运用激起了那些散居欧洲和新大陆各地的波兰人心中的民族感情与凝聚意识……有些人从这些音乐中得到慰藉,有些人则从中汲取继续为自由而斗争的力量。尽管肖邦的音乐无疑更多是出于直觉,而非任何有意的爱国构想,它依然成为了波兰人民意志的象征……[226]

评价和影响

[编辑]

琼斯评论道:“尽管肖邦几乎所有的作品都是为钢琴而作,但他作为作曲家所处的独特地位却几乎从未受到质疑。”[162]他同时指出,肖邦于1831年抵达巴黎是件幸事——“艺术氛围、愿意出版他音乐的出版商、那些愿意按他开价支付学费的富裕与贵族阶层”——这些因素,加上他的音乐天才,共同推动了他在当时以及后世的声誉。[188]虽然他的疾病与爱情经历符合某些浪漫主义的刻板印象,但他极少举办公开独奏会(而更常在巴黎的上流沙龙中演出),这使得阿瑟·哈钦斯认为,在他那些浪漫主义同辈(如李斯特与昂利·赫茨)中,“他缺乏拜伦式的张扬气质,但那种带有贵族气息的隐逸性格,使他格外独特。”[180]

肖邦作为钢琴家与作曲家的才华,受到许多同行音乐家的认可。舒曼在其组曲《狂欢节》中以一首乐曲向他致敬,而肖邦后来则将F大调第二叙事曲题献给舒曼。[227]李斯特的许多晚期作品中可以找到肖邦音乐的元素。[80]李斯特后来还将六首肖邦波兰歌曲改编为钢琴曲。他与阿尔康之间的友谊相对少有波折,两人曾共同讨论民间音乐的问题,而阿尔康也在肖邦去世后深受打击。[228]

在巴黎,肖邦收了不少学生,其中包括留下其教学回忆录的弗里德里克·米勒[229]及音乐神童卡尔·菲尔奇;肖邦和桑都对他十分钟爱,肖邦每周为他上三次课;菲尔奇是唯一从肖邦那里接受作曲指导的学生,而且还曾数次与肖邦同台演出。[230]肖邦的两位长期学生卡罗尔·米库利与乔尔日·马蒂亚斯后来都成为钢琴教师,并将肖邦演奏中的细节传授给学生,其中一些(如拉乌尔·科察尔斯基)后来还录制了他的音乐。其他受肖邦风格影响的钢琴家或作曲家包括路易斯·莫罗·戈特沙尔克、爱德华·沃尔夫、皮埃尔·齐默尔曼。[231]德彪西将他1915年的钢琴练习曲中题献给肖邦;他在巴黎音乐学院学习期间经常演奏肖邦的音乐,并为雅克·迪朗出版社担任肖邦钢琴作品的编辑工作。[232]

下一代波兰作曲家中包括莫里茨·莫什科夫斯基等钢琴技巧大师;然而在J·巴里·琼斯看来,在肖邦的波兰同行中,卡罗尔·席曼诺夫斯基是“唯一真正继承者”。[233]格里格、德沃夏克、阿尔贝尼斯、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等作曲家也被评论家认为受到了肖邦对民族调式与音乐语汇运用的影响。[234]亞歷山大·史克里亞賓对肖邦的音乐极为崇敬,他早期发表的作品中包括19首玛祖卡,以及大量练习曲和前奏曲;他的老师尼古拉·兹韦列夫曾用肖邦的作品训练他,以提高其演奏技巧。[235]到20世纪,向肖邦音乐致敬的(或在某些情况下加以戏仿的)作曲家包括克拉姆、戈多夫斯基、马尔蒂努、米约、斯特拉文斯基[236]、维拉-洛博斯。[237]

肖邦的音乐被用于1909年的芭蕾舞剧《肖邦风格》(Chopiniana)中,该剧由米哈伊尔·福金编舞,亚历山大·格拉祖诺夫配器。谢尔盖·达基列夫为后续上演版本委托了额外配器,作者包括斯特拉文斯基、利亚多夫、塔涅耶夫、切列普宁,并采用新标题《仙女们》。[238]其他重要作曲家也曾为该芭蕾创作配器,包括布里顿、道格拉斯、格列恰尼诺夫、雅各布、拉威尔[239],但拉威尔谱稿已失传。[240]

音乐学家埃琳·奈特写道:“在19世纪,肖邦及其音乐常被视为柔弱的、雌雄莫辨的、幼稚的、萎靡的、‘族裔上异质的’。”[241]音乐史学家杰弗里·卡尔伯格指出,在肖邦的时代,“聆听钢琴夜曲这一体裁的人们,往往会以女性化的意象来表达他们的感受”,并举出大量相应例子。[242]他认为其中一个原因也许是“人口结构”:弹钢琴的女性多于男性,而弹奏这类“浪漫”作品被男性评论家视为女性的家中消遣。这种性别化的评价并未普遍应用到肖邦作品中的其他体裁,如谐谑曲或波兰舞曲。[243]文化史学家爱德华·萨义德援引罗森在其著作《浪漫一代》中的论证,指出罗森展示了肖邦在“结构规划、复调写作、纯粹和声创造力”方面的造诣,从而有效推翻了那种把肖邦视为“昏眩入迷、‘只凭灵感’写作、规模狭小的沙龙作曲家”的传说。[244][245]

肖邦的音乐至今仍极为流行,并在全世界不断地被演奏、录音、播出。创立于1927年的蕭邦國際鋼琴比賽是历史最悠久的单一作曲家音乐比赛,每五年在华沙举行一次。[246]

弗雷德里克·蕭邦國家研究院统计,全球有八十多个致力于肖邦及其音乐的协会。[247]该研究院网站还列出了截至2021年3月YouTube上超过1500场肖邦作品的演出视频。[248]

录音

[编辑]大英图书馆指出:“自录音时代以来,几乎所有伟大的钢琴家都录制过肖邦的作品。”已知最早的录音,是1895年帕维尔·帕布斯特演奏的E大调夜曲(作品62第2)。大英图书馆网站公开多段历史录音,其中包括科尔托、弗里德曼、霍洛维茨、莫伊赛维奇、帕德雷夫斯基、鲁宾斯坦、沙尔文卡、霍夫曼、帕赫曼、罗森塔尔等名家的演绎。[249]詹姆斯·梅休因-坎贝尔在其研究肖邦演奏学派的传承与特色的著作中,还选择整理了唱片目录,收录了来自不同学派的钢琴家录制的肖邦作品。[250]

如今,肖邦作品的录音版本多不胜数。值作曲家诞辰二百周年之际,《纽约时报》的乐评家推荐了多位当代钢琴家的录音(仅举几例):阿格里奇、阿什肯纳齐、艾克斯、基辛、莫拉韦茨、佩拉希亚、皮雷斯、波利尼、萨洛、李云迪、齐默尔曼。[251]华沙肖邦协会还主办肖邦唱片大奖赛,以表彰杰出的肖邦录音作品,每五年评选一次。[252]

肖邦的文学、舞台、电影、电视形象

[编辑]

肖邦在波兰文学中屡有提及,无论是在严肃的评论研究中,还是在虚构叙事里。最早的例子或许是莱昂·乌尔里希(Leon Ulrich)于1830年所写的献给肖邦的十四行诗。写到肖邦的法国作家(桑之外)包括馬塞爾·普魯斯特和安德烈·紀德;他的形象也出现在戈特弗里德·本恩和鮑里斯·巴斯特納克的作品中。[253]英语的肖邦传记更是不计其数。

对肖邦生平的首次虚构演绎或为1901年以其生平部分事件为蓝本但充满想象的歌剧《肖邦》。音乐由贾科莫·奥雷菲切根据肖邦作品改编,安吉奥洛·奥尔维耶托作剧本。[254][255]

肖邦的一生也多次搬上银幕。[256]早在1919年,德国无声电影《爱情夜曲》中便刻画了他与三位女性的关系——少年时的恋人玛里奥尔卡、波兰歌唱家索尼娅·拉德科夫斯卡、后来的乔治·桑。[257]1945年的传记电影《一曲难忘》为扮演肖邦的柯纳·王尔德赢得奥斯卡最佳男主角奖提名。其他影片还包括昂利·鲁塞尔执导、皮埃尔·布朗沙尔饰演肖邦的《告别圆舞曲》(1928年)、休·格兰特主演的《春光奏鸣曲》(1991年)、安德烈·左拉斯基执导的《藍色樂章》(1991年)、彼得·亚当奇克主演的《肖邦:爱的渴望》(2002年)。[258]

1999年,英国广播公司《综合》节目播出了米沙·斯科勒和钢琴家希夫·安德拉斯制作的肖邦纪录片。[259]2010年,安杰洛·博佐利尼和钢琴家罗伯托·普罗塞达为意大利电视制作了纪录片。[260]同年,英國廣播公司第四台推出纪录片《肖邦:音乐背后的女人们》[261]

注释

[编辑]- ^ 波蘭化正寫为Szopen,尽管肖邦家族成员并未使用[1],但该拼写有被包括诗人尤利烏什·斯沃瓦茨基、及《肖邦的钢琴》作者齐普里安·诺尔维德在内的同时代波兰人沿用[2]

- ^ 根据他1833年1月16日致巴黎波兰历史文学协会主席的信,他于“1810年3月1日出生于马佐夫舍省的热拉佐瓦沃拉村”。[12]

- ^ 音乐学院隶属于华沙大学,因此肖邦被列为该校校友。

- ^ 在沙法尼亚(1824年,可能是他首次独自离家旅行;及1825年)、杜什尼基(1826年)、波美拉尼亞(1827年)、桑尼基(1828年)。[26]

- ^ 克拉辛斯基宫(现称恰普斯基宫)现为华沙美术学院所在地。1960年,宫内曾是肖邦家庭居所的肖邦家庭沙龙(波蘭語:salonik Chopinów)被改建为博物馆对外开放。[29]

- ^ 1837年至1839年间居住于此的艺术家、诗人齐普里安·诺尔维德后来创作了诗作《肖邦的钢琴》,描述了1863年一月起義期间俄军将肖邦钢琴拋出窗外的事件。[30]

- ^ 原件毁于第二次世界大战,仅存照片。[32]

- ^ 肖邦使用过的法国护照在网站“肖邦:法国音乐家”上展出。[52]

- ^ 《创世六日》的主题来自贝利尼歌剧《清教徒》,其引子、主题、第二变奏由李斯特谱写,塔尔贝格、皮克西斯、赫茨、车尔尼、肖邦分别创作第一、三、四、五、六变奏。

- ^ 关于施莱辛格的国际出版网络,参见Conway 2012,第185–187, 238–239頁。

- ^ 原始信件似乎在第二次世界大战期间遗失,但这批信件的包裹照片得以保存。[75]

- ^ 包萨的钢琴最终被巴黎的旺达·兰多芙丝卡收藏[95],1940年巴黎沦陷后遭没收,1943年被侵略者运往莱比锡。[96]1946年归还法国,但随后下落不明。[97]

- ^ 巴尔德莫萨修道院的两间相邻公寓长期作为肖邦博物馆使用,据称是肖邦与桑的避寒居所,并珍藏着肖邦的普莱耶尔钢琴。2011年,马略卡岛的西班牙法院通过排除一架肖邦造访后(大概在他去世后)制造的钢琴,最终判定了哪间公寓才是肖邦真正的居所。[100]

- ^ 努里的遗体正经由马赛护送至巴黎举行葬礼,此前他在那不勒斯自杀身亡。[102]

- ^ 乔治·桑(George Sand)的姓名首字母。

- ^ 参见弗雷德里克·肖邦的纪念方式的文章中的照片,展示了位于博达尔·徳·圣雅姆酒店的纪念牌匾,以纪念肖邦在此逝世。

- ^ 1879年,这颗心脏被封存于圣十字圣殿的一根柱子内,其后方是莱昂纳德·马尔科尼雕刻的石碑。碑顶墓誌銘写道:“‘你的财宝在哪里,你的心也在那里。’——《馬太福音》6:21”。[144]二战期间德军入侵华沙时,心脏被移出以确保安全,存放于德军指挥官埃里希·馮·德姆·巴赫-策萊夫斯基的官邸。后虽归还教会当局,但因安全考量未归位。圣心被移至米拉努韋克镇,灵柩开启后众人得以瞻仰(有记载其尺寸硕大),随后存放于当地圣雅德维加教堂。1945年10月17日,恰逢肖邦逝世96周年纪念日,圣心终归圣十字圣殿原位。[145]

- ^ 图中钢琴于1830年至1849年间由普莱耶尔公司生产,并不是肖邦的。

- ^ 2018年,肖邦布克霍尔茨钢琴的复制品首次在華沙大劇院–波兰国家歌剧院公开亮相[213],并被华沙肖邦研究所用于第一届国际肖邦时期乐器比赛。[214]

引注

[编辑]- ^ Walker 2018,第289頁.

- ^ Tomaszewski, Mieczysław. Juliusz Słowacki. chopin.nifc.pl. Fryderyk Chopin Institute. 2003–2018 [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-11-24) (波兰语).

- ^ Rosen 1995,第284頁.

- ^ 【歷史上的今天1017】年僅39歲 鋼琴詩人病逝. 聯合新聞網. 2023-10-17 [2025-12-30]. (原始内容存档于2025-12-30).

- ^ 鄭學仁. 鋼琴外 港人屢憑這件廉價樂器奪世界冠軍|二十五載音樂回望. 香港01. 2022-07-12 [2025-12-30]. (原始内容存档于2025-12-30).

- ^ 王一鸣. 2021年香港艺术节 双线并行 精彩可期. 联合早报. 2020-12-31 [2025-12-30]. (原始内容存档于2025-12-30).

- ^ 彭程. 永远的肖邦. 光明日报. 2010-10-24 [2025-12-30]. (原始内容存档于2025-12-30).

- ^ 8.0 8.1 8.2 Temperley 1980,第298頁.

- ^ Hedley & Brown 1980,第292頁.

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 Zamoyski 2010,第4–5頁.

- ^ 11.0 11.1 Cholmondeley 1998.

- ^ Chopin 1962,第116頁.

- ^ Zamoyski 2010,第3頁.

- ^ Walker 2018,第21頁.

- ^ Samson 2001,§1 ¶1.

- ^ Walker 2018,第112頁.

- ^ Mysłakowski, Piotr; Sikorsky, Andrzej. Emilia Chopin. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. [2021-06-27]. (原始内容存档于2018-01-02).

- ^ 18.0 18.1 Zamoyski 2010,第5–6頁.

- ^ Szulc 1998,第41–42頁.

- ^ 20.0 20.1 Samson 2001,§1 ¶3.

- ^ Samson 1996,第8頁.

- ^ Walker 2018,第50–52頁.

- ^ Zamoyski 2010,第11–12頁.

- ^ 24.0 24.1 24.2 Samson 2001,§1 ¶5.

- ^ Walker 2018,第83–84頁.

- ^ Szklener 2010,第8頁.

- ^ Samson 2001,§1 ¶2.

- ^ Zamoyski 2010,第19–20頁.

- ^ Mieleszko 1971.

- ^ Jakubowski 1979,第514–515頁.

- ^ 31.0 31.1 31.2 Zamoyski 2010,第43頁.

- ^ Kuhnke 2010.

- ^ Chopin 1988,第102頁.

- ^ Zamoyski 2010,第47頁.

- ^ Walker 2018,第156頁.

- ^ Kallberg 2006,第66頁.

- ^ Pizà, Antoni. Overture: Love is a Pink Cake or Queering Chopin in Times of Homophobia. Itamar. Revista de investigación musical: Territorios para el arte. 2022-01-13 [2022-07-01]. ISSN 2386-8260. (原始内容存档于2023-03-28).

- ^ Weber, Moritz. AKT I / ACTO I / ACT I Männer / Hombres / Men Chopins Männer / Los hombres de Chopin / Chopin's Men. Itamar. Revista de investigación musical: Territorios para el arte. 2022-01-13 [2022-07-01]. ISSN 2386-8260. (原始内容存档于2023-03-26) (德语).

- ^ Walker 2018,第153–155頁.

- ^ Niecks 1902,vol. 1, p. 125.

- ^ Walker 2018,第173–177頁.

- ^ Walker 2018,第177–178頁.

- ^ Zamoyski 2010,第45頁.

- ^ Zamoyski 2010,第35頁.

- ^ Zamoyski 2010,第37–39頁.

- ^ 46.0 46.1 Jachimecki 1937,第422頁.

- ^ Samson 2001,§2 ¶1.

- ^ Samson 2001,§2 ¶3.

- ^ Walker 2018,第202頁.

- ^ Helman, Zofia; Wróblewska-Straus, Hanna. The Date of Chopin's Arrival in Paris. Musicology Today (Sciendo). 2007, 4: 95–103. ISSN 1734-1663.

- ^ Samson 2001,§1 ¶6.

- ^ Langavant, Emmanuel. Passeport français de Chopin. Chopin – musicien français website. [2021-03-28]. (原始内容存档于2017-07-13).

- ^ 53.0 53.1 Zamoyski 2010,第128頁.

- ^ Zamoyski 2010,第106頁.

- ^ Walker 2018,第219頁.

- ^ Eigeldinger 2001,passim.

- ^ Walker 2018,第302 ff., 309, 365頁.

- ^ Samson 2001,§3 ¶2.

- ^ Zamoyski 2010,第106–107頁.

- ^ Schumann 1988,第15–17頁.

- ^ Zamoyski 2010,第88頁.

- ^ 62.0 62.1 62.2 Hedley 2005,第263–264頁.

- ^ Samson 2001,§2, paras. 4–5.

- ^ Conway 2012,第226 & note 9頁.

- ^ Samson 2001,§2 ¶5.

- ^ Niecks 1902,vol. 1, p. 274.

- ^ Walker 2018,第279頁.

- ^ Zamoyski 2010,第118–119頁.

- ^ Szulc 1998,第137頁.

- ^ Zamoyski 2010,第119–120頁.

- ^ Zamoyski 2010,第126–127頁.

- ^ 72.0 72.1 Jachimecki 1937,第423頁.

- ^ Walker 2018,第299頁.

- ^ Chopin 1962,第144頁.

- ^ Walker 2018,第307頁.

- ^ Hall-Swadley 2011,第31頁.

- ^ 77.0 77.1 77.2 Hall-Swadley 2011,第32頁.

- ^ 78.0 78.1 78.2 Schonberg 1987,第151頁.

- ^ Hall-Swadley 2011,第33頁.

- ^ 80.0 80.1 Walker 1988,第184頁.

- ^ Schonberg 1987,第151–152頁.

- ^ Samson 2001,§3 ¶3.

- ^ Chopin 1962,第141頁.

- ^ Zamoyski 2010,第137–138頁.

- ^ Zamoyski 2010,第147頁.

- ^ Chopin 1962,第151–161頁.

- ^ Załuski & Załuski 1992,第226頁.

- ^ 88.0 88.1 Samson 2001,§3 ¶4.

- ^ Zamoyski 2010,第154頁.

- ^ Zamoyski 2010,第159頁.

- ^ Zamoyski 2010,第161–162頁.

- ^ 92.0 92.1 Samson 2001,§3 ¶5.

- ^ Chopin 1962,第164頁.

- ^ Kildea 2018,第20–21頁.

- ^ Kildea 2018,第168頁.

- ^ Kildea 2018,第230頁.

- ^ Kildea 2018,第295頁.

- ^ Zamoyski 2010,第168頁.

- ^ Zamoyski 2010,第169頁.

- ^ Govan, Fiona. Row over Chopin's Majorcan residence solved by piano

. The Daily Telegraph. 2011-02-01 [2013-08-31]. (原始内容存档于2022-01-11).

. The Daily Telegraph. 2011-02-01 [2013-08-31]. (原始内容存档于2022-01-11).

- ^ Chopin 1988,第200頁,1839年4月25日致冯塔纳的信.

- ^ Rogers 1939,第25頁.

- ^ Chopin 1962,第177頁,乔治·桑1839年4月28日马赛寄出致卡洛塔·马尔利亚尼的信.

- ^ 104.0 104.1 Samson 2001,§4 ¶1.

- ^ Samson 2001,§4 ¶4.

- ^ 106.0 106.1 Zamoyski 2010,第197頁.

- ^ 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 Jachimecki 1937,第424頁.

- ^ Atwood 1999,第315頁.

- ^ Zamoyski 2010,第212頁.

- ^ Eddie 2013,第8頁.

- ^ Zamoyski 2010,第227頁.

- ^ Reardon, Sara. Chopin's hallucinations may have been caused by epilepsy. The Washington Post. 2011-01-31 [2014-01-10]. (原始内容存档于2018-07-22).

- ^ Zamoyski 2010,第233頁.

- ^ Samson 2001,§5 ¶2.

- ^ Samson 1996,第194頁.

- ^ Walker 2018,第552–554頁.

- ^ Kallberg 2006,第56頁.

- ^ Walker 2018,第529頁.

- ^ Miller 2003,§8.

- ^ 120.0 120.1 Samson 2001,§5 ¶3.

- ^ Szulc 1998,第403頁.

- ^ Walker 2018,第556頁.

- ^ Załuski & Załuski 1992,第227–229頁.

- ^ Cumming, Mark (编). Chopin, Frédérick. The Carlyle Encyclopedia

. Madison and Teaneck, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. 2004: 91–92. ISBN 978-0-8386-3792-0.

. Madison and Teaneck, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. 2004: 91–92. ISBN 978-0-8386-3792-0.

- ^ Walker 2018,第579–581頁.

- ^ Załuski & Załuski 1993.

- ^ Zamoyski 2010,第279–280頁,1848年10月30日的信.

- ^ Zamoyski 2010,第276–278頁.

- ^ Walker 2018,第593頁.

- ^ Szulc 1998,第383頁.

- ^ 131.0 131.1 Samson 2001,§5 ¶4.

- ^ Zamoyski 2010,第283–286頁.

- ^ Walker 2018,第613頁.

- ^ Zamoyski 2010,第291–293頁.

- ^ Jełowicki, Aleksander. Letter to Ksawera Grocholska. chopin.nifc.pl. [2022-06-29]. (原始内容存档于2022-10-02).

- ^ Zamoyski 2010,第293頁.

- ^ Zamoyski 2010,第294頁.

- ^ Niecks 1902,vol. 2, p. 323-324.

- ^ Walker 2018,第620–622頁.

- ^ Atwood 1999,第412–413頁,《巴黎音乐评论与公报》1847年11月4日号中《弗雷德里克·肖邦的葬礼》的英语翻译.

- ^ Walker 2018,第623–624頁.

- ^ Samson 1996,第193頁.

- ^ Walker 2018,第618頁.

- ^ Holy Cross Church (Kościół Św. Krzyża). In Your Pocket. [2013-12-07]. (原始内容存档于2015-03-23).

- ^ Ross 2014.

- ^ Walker 2018,第633頁.

- ^ Zamoyski 2010,第286頁.

- ^ Majka, Gozdzik & Witt 2003,第77頁.

- ^ Kuzemko 1994,第771頁.

- ^ Kubba & Young 1998.

- ^ Witt, Marchwica & Dobosz 2018.

- ^ McKie 2017.

- ^ Pruszewicz 2014.

- ^ Samson 2001,§6 ¶7.

- ^ Samson 2001,§6 ¶1–4.

- ^ Kennedy et al. 2012,"Ballade".

- ^ Ritterman 1994,第28頁.

- ^ Kallberg 1994,第138頁.

- ^ Ferguson 1980,第304–305頁.

- ^ 160.0 160.1 Jones 1998b,第177頁.

- ^ Szulc 1998,第115頁.

- ^ 162.0 162.1 Jones 1998a,第162頁.

- ^ Hedley 2005,第264頁.

- ^ Kennedy et al. 2012,"Chopin, Fryderyk Franciszek (Frédéric François)".

- ^ Hedley & Brown 1980,第294頁.

- ^ Kallberg 2001,第4–8頁.

- ^ 167.0 167.1 Ståhlbrand 2016.

- ^ Smialek, William; Trochimczyk, Maja. Frédéric Chopin: A Research and Information Guide 2nd. New York: Routledge. 2015: 144. ISBN 978-0-203-88157-6. OCLC 910847554.

- ^ Atwood 1999,第166–167頁.

- ^ De Val & Ehrlich 1998,第127頁.

- ^ De Val & Ehrlich 1998,第129頁.

- ^ 172.0 172.1 Higgins, Thomas. Whose Chopin?

. 19th-Century Music. 1981, 5 (1): 67–75 [2024-04-15]. ISSN 0148-2076. JSTOR 746559. doi:10.2307/746559.

. 19th-Century Music. 1981, 5 (1): 67–75 [2024-04-15]. ISSN 0148-2076. JSTOR 746559. doi:10.2307/746559.

- ^ 173.0 173.1 Samson, Jim. Chopin: The Four Ballades. Cambridge University Press. 1992-10-30: 30–31 [2024-04-15]. ISBN 978-0-521-38615-9 (英语).

- ^ Rules of The Eighteenth International Fryderyk Chopin Piano Competition (PDF). Fryderyk Chopin Institute. [2021-08-14]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-21).

- ^ Temperley 1980,第306頁.

- ^ Ekier, Jan. Foundation for the National Edition of the Works of Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin Institute. [2021-03-28]. (原始内容存档于2014-08-09).

- ^ Historical Background. Chopin's First Editions Online. [2021-03-28]. (原始内容存档于2017-02-02).

- ^ Les Musées. Bibliotheque Polonaise de Paris. [2021-03-07]. (原始内容存档于2021-04-13).

- ^ Temperley 1980,第305頁.

- ^ 180.0 180.1 Hutchings 1968,第137頁.

- ^ Rosen 1995,第262–278頁.

- ^ Jones 1998a,第161–162頁.

- ^ 183.0 183.1 Temperley 1980,第304頁.

- ^ Jones 1998b,第179頁.

- ^ Reiss & Brown 1980,第51頁.

- ^ Walker 2018,第232–233頁.

- ^ Brown 1980,第258頁.

- ^ 188.0 188.1 Jones 1998a,第160頁.

- ^ Hedley 2005,第263頁.

- ^ Jones 1998a,第160–161頁.

- ^ Jones 1998a,第161頁.

- ^ Rosen 1995,第83頁.

- ^ Hamilton 2008,第101–102頁.

- ^ 194.0 194.1 Samson 2001,§9 ¶2.

- ^ Leikin 1994,第175頁.

- ^ Leikin 1994,第161頁.

- ^ Petty 1999,第289頁.

- ^ Rosen 1995,第294–297頁.

- ^ Temperley 1980,第302–303頁.

- ^ Kallberg 1994,第136頁.

- ^ Eigeldinger 1988,第18頁中引用

- ^ Eigeldinger 1988,第23頁中引用

- ^ Eigeldinger 1988,第18–20頁.

- ^ Bellman 2000,第149–150頁.

- ^ Bellman 2000,第150頁中引用;学生是埃米莉·冯·格雷奇(Emilie von Gretsch)。

- ^ Bellman 2000,第153–154頁.

- ^ Eigeldinger 1988,第272頁中引用

- ^ Bellman 2000,第154頁中引用

- ^ Latham 2011.

- ^ Rosen 1995,第413頁.

- ^ Müller-Streicher 1949,第138頁.

- ^ Walker 2018,第47頁.

- ^ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. muzeum.nifc.pl. [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-02-07).

- ^ Moran, Michael. 1st International Chopin Competition on Period Instruments. 2018-9-2–14. Classical Music Festivals and Competitions in Poland and Germany – with occasional unrelated detours. 2018-01-31 [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-05-13) (英语).

- ^ 215.0 215.1 Audéon 2016.

- ^ Liszt 1863,第91頁.

- ^ Downes 2001,第63 and n. 58頁中引用席曼诺夫斯基1923年文章《弗雷德里克·肖邦》

- ^ Schumann 1988,第114頁.

- ^ Cooke 1966,第856–861頁.

- ^ Liszt 1863,第149頁.

- ^ Golos 1960,第439–442頁.

- ^ Milewski 1999,第113–121頁.

- ^ Taruskin 2010,第344–345頁.

- ^ Taruskin 2010,第346頁.

- ^ Rosen 1995,第361–363頁.

- ^ Atwood 1999,第57頁.

- ^ Walker 2018,第291頁.

- ^ Conway 2012,第229–230頁.

- ^ Walker 2018,第422–423頁.

- ^ Walker 2018,第464–467頁.

- ^ Bellman 2000,第150–151頁.

- ^ Wheeldon 2009,第55–62頁.

- ^ Jones 1998b,第180頁.

- ^ Temperley 1980,第307頁.

- ^ Bowers 1996,第134頁.

- ^ Wojtkiewicz 2013.

- ^ Hommage à Chopin:国际乐谱典藏计划上的乐谱

- ^ Taruskin 1996,第546–547頁.

- ^ The Mystery of the Missing Music. SideBarre. American Ballet Theatre. [2021-04-22]. (原始内容存档于2021-01-06).

- ^ Zank 2005,第266頁.

- ^ Knyt 2017,第280頁.

- ^ Kallberg 1992,第104–106頁.

- ^ Kallberg 1992,第106–107頁.

- ^ Said 1995.

- ^ Rosen 1995,第284–285, 358–359, 452–453頁.

- ^ About Competition. International Chopin Competition. [2014-01-12]. (原始内容存档于2013-07-07).

- ^ Institutions related to Chopin – Associations. Fryderyk Chopin Institute. [2014-01-05]. (原始内容存档于2014-01-06).

- ^ Chopin on YouTube. Fryderyk Chopin Institute. [2021-03-27]. (原始内容存档于2013-10-30).

- ^ Chopin. British Library. [2013-12-22]. (原始内容存档于2022-12-06).

- ^ Methuen-Campbell 1981,第241–267頁.

- ^ Tommasini, Anthony; Kozinn, Allan; Smith, Steve; Schweitzer, Vivien. 1 Composer, 2 Centuries, Many Picks. The New York Times. 2010-05-27 [2024-12-01]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ International Record Competition. Grand Prix du Disque Frédéric Chopin. [2014-01-02]. (原始内容存档于2016-08-27).

- ^ Hejmej, Andrzej. Chopin and his music in literature. Chopin.pl. 由Stoeckle, Philip翻译. [2021-03-28]. (原始内容存档于2013-11-22).

- ^ Ashbrook 2002.

- ^ Lanza 2001.

- ^ Fryderyk Chopin – Information Centre – Filmography. en.chopin.nifc.pl. chopin.nifc.pl. 2003–2018 [2020-03-05]. (原始内容存档于2010-09-08).

- ^ Soister 2002,第62頁.

- ^ Sowińska, Iwona. Chopin goes to the movies. Chopin.pl. 由Stoeckle, Philip翻译. [2014-01-04]. (原始内容存档于2013-10-23). 该网站提供了大量其他以肖邦为主题的电影的详细信息。

- ^ Michael Church. An exile from the modern world. The Independent. 1999-05-13 [2018-05-03]. (原始内容存档于2018-05-03).

- ^ Thompson 2016,第600–601頁.

- ^ Chopin: The Women Behind The Music. BBC. [2021-03-28]. (原始内容存档于2021-04-13).

参考文献

[编辑]- Ashbrook, William. Chopin (opera by Orefice). Grove Music Online. 2002 [1992]. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格

- Atwood, William G. The Parisian Worlds of Frédéric Chopin. New Haven and London: Yale University Press. 1999. ISBN 978-0-300-07773-5.

- Audéon, Hervé. L'œuvre de Frédéric Kalkbrenner (1785–1849) et ses rapports avec Frédéric Chopin (1810–1849). Hug, Vanya (编). Chopin et son temps / Chopin and his time

. Peter Lang. 2016. ISBN 978-3-0343-2000-9 (法语).

. Peter Lang. 2016. ISBN 978-3-0343-2000-9 (法语). - Bellman, Jonathan. Chopin and His Imitators: Notated Emulations of the 'True Style' of Performance. 19th-Century Music. Autumn 2000, 24 (2): 149–160. ISSN 0148-2076. JSTOR 746839. doi:10.2307/746839.

- Bowers, Faubion. Scriabin: A Biography. Mineola: Dover Publications. 1996. ISBN 978-0-486-28897-0.

- Brown, Maurice. Nocturne. Sadie, Stanley (编). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 13. London: Macmillan Publishers: 258–259. 1980. ISBN 978-0-333-23111-1.

- Cholmondeley, Rose. The mystery of Chopin's birthday. The Chopin Society UK. 1998 [2021-03-28]. (原始内容存档于2017-03-08).

- Chopin, Frédéric. Voynich, E. L. , 编. Chopin's Letters. Compiled by Henryk Opieński. New York: Dover Publications. 1988. ISBN 978-0-486-25564-4.

- Chopin, Fryderyk. Selected Correspondence of Fryderyk Chopin. 由Hedley, Arthur翻译. Compiled by Bronisław Edward Sydow. London: Heinemann. 1962.

- Conway, David. Jewry in Music: Entry to the Profession from the Enlightenment to Richard Wagner. Cambridge: Cambridge University Press. 2012. ISBN 978-1-107-01538-8.

- Cooke, Charles. Chopin and Liszt with a Ghostly Twist. Notes Winter 1965 – Winter 1966. 1966, 22 (2): 855–861. JSTOR 894930. doi:10.2307/894930.

- De Val, Dorothy; Ehrlich, Cyril. "Repertory and Canon". In Rowland (1998).

- Downes, Stephen. Eros and PanEuropeanism. White, Harry; Murphy, Michael (编). Musical Constructions of Nationalism: Essays on the History and Ideology of European Musical Culture 1800–1945. Cork: Cork University Press. 2001: 51–71. ISBN 978-1-85918-322-9.

- Eddie, William. Charles Valentin Alkan: His Life and His Music. Farnham: Ashgate Publishing. 2013. ISBN 978-1-4094-9364-8.

- Eigeldinger, Jean-Jacques. Eigeldinger, Jean-Jacques , 编. Chopin: Pianist and Teacher As Seen By His Pupils. 由Naomi Shochet翻译. Cambridge: Cambridge University Press. 1988. ISBN 978-0-521-36709-7. doi:10.1017/CBO9781107049901.

- Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin and Pleyel (PDF). Early Music. 2001-08, 29 (3): 389–396. JSTOR 3519183. doi:10.1093/earlyj/XXIX.3.389.

- Ferguson, Howard. Study. Sadie, Stanley (编). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 18. London: Macmillan Publishers: 304–305. 1980.

- Golos, George S. Some Slavic Predecessors of Chopin. The Musical Quarterly. 1960-10, 46 (4): 437–447. JSTOR 740748. doi:10.1093/mq/XLVI.4.437.

- Hall-Swadley, Janita R. (编). The Collected Writings of Franz Liszt: F. Chopin. Lanham: Scarecrow Press. 2011. ISBN 978-1-4616-6409-3.

- Hamilton, Kenneth. After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance. Oxford: Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-517826-5.

- Hedley, Arthur. Chopin, Frédéric (François). Encyclopædia Britannica 3 15th. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc.: 263–264. 2005.

- Hedley, Arthur; Brown, Maurice. Chopin, Fryderyk Franciszek [Frédéric François]. Sadie, Stanley (编). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 4. London: Macmillan Publishers: 292–298, sections 1–6. 1980. ISBN 978-0-333-23111-1.

- Hutchings, A.G.B. The Romantic Era. Robertson, Alec; Stevens, Denis (编). The Pelican History of Music 3: Classical and Romantic. Harmondsworth: Penguin Books. 1968: 99–139. ISBN 978-0-14-020494-0.

- Jachimecki, Zdzisław. Chopin, Fryderyk Franciszek. Polski słownik biograficzny 3. Kraków: Polska Akademia Umiejętności: 420–426. 1937 (波兰语).

- Jakubowski, Jan Zygmunt (编). Literatura polska od średniowiecza to pozytywizmu [Polish Literature from the Middle Ages to Positivism]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1979. ISBN 978-83-01-00201-5 (波兰语).

- Jones, J. Barrie (1998a). "Piano music for concert hall and salon c. 1830–1900". In Rowland (1998).

- Jones, J. Barrie (1998b). "Nationalism". In Rowland (1998).

- Kallberg, Jeffrey. Chopin's March, Chopin's Death. 19th-Century Music. Summer 2001, 25 (1): 3–26. JSTOR 10.1525/ncm.2001.25.1.3. doi:10.1525/ncm.2001.25.1.3.

- Kallberg, Jeffrey. Small fairy voices: sex, history and meaning in Chopin. Rink, John; Samson, Jim (编). Chopin Studies 2. Cambridge: Cambridge University Press. 2006 [1994]. ISBN 978-0-521-03433-3.(1994年出版的电子书版本)

- Kallberg, Jeffrey. The Harmony of the Tea Table: Gender and Ideology in the Piano Nocturne. Representations. Summer 1992, 39 (39): 102–133. JSTOR 2928597. doi:10.2307/2928597.

- Kallberg, Jeffrey. "Small 'forms': in defence of the prelude". In Samson (1994).

- Kennedy, Michael; Kennedy, Joyce; Rutherford-Johnson, Tim (编). The Oxford Dictionary of Music 6. Oxford: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-199-57810-8. doi:10.1093/acref/9780199578108.001.0001.

- Kildea, Paul. Chopin's Piano: In Search of the Instrument that Transformed Music 1. New York: W. W. Norton & Company. 2018. ISBN 978-0-393-65222-2.

- Knyt, Erinn E. Ferruccio Busoni and the 'Halfness' of Frédéric Chopin. The Journal of Musicology. 2017, 34 (2): 241–280. JSTOR 26414211. doi:10.1525/jm.2017.34.02.241.

- Kubba, Adam; Young, Madeleine. The Long Suffering of Frederic Chopin (PDF). Chest. 1998, 113 (1): 210–216 [2021-03-28]. PMID 9440592. doi:10.1378/chest.113.1.210. (原始内容 (PDF)存档于2014-08-19).

- Kuhnke, Monica. Oryginalne kopie, czyli historia portretów rodziny Chopinów [Original Copies, or the History of the Portraits of the Chopin Family] (PDF). Cenne Bezcenne Utracone. 2010, 62 (1): 8–12 [2021-03-28] (波兰语).(英语概述)

- Kuzemko, J. A. Chopin's Illnesses. Journal of the Royal Society of Medicine. 1994, 87 (12): 769–772. PMC 1294992

. PMID 7853308.

. PMID 7853308. - Lanza, Andrea. Orefice, Giacomo. Grove Music Online. 2001. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格

- Latham, Alison. Rubato

. Oxford Companion to Music online. Oxford: Oxford University Press. 2011 [2021-03-27]. ISBN 978-0-19-957903-7.

. Oxford Companion to Music online. Oxford: Oxford University Press. 2011 [2021-03-27]. ISBN 978-0-19-957903-7. - Leikin, Anatole. "The Sonatas". In Samson (1994).

- Liszt, Franz. Life of Chopin. 由Cook, Martha Walker翻译 4th. Boston, Massachusetts: Oliver Ditson Co. 1863 [2024-11-12]. OCLC 418834.

- Majka, Lucyna; Gozdzik, Joanna; Witt, Michał. Cystic fibrosis – a probable cause of Frédéric Chopin's suffering and death (PDF). Journal of Applied Genetics. 2003, 44 (1): 77–84. PMID 12590184.

- McKie, Robin. Examination of Chopin's pickled heart solves riddle of his early death. The Guardian. 2017-11-04 [2017-11-05].

- Methuen-Campbell, James. Chopin Playing from the Composer to the Present Day. London: Victor Gollancz. 1981. ISBN 978-0-575-02884-5.

- Mieleszko, Jadwiga. Pałac Czapskich [Czapski Palace]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1971 (波兰语).

- Milewski, Barbara. Chopin's Mazurkas and the Myth of the Folk. 19th-Century Music. Autumn 1999, 23 (2): 113–135. JSTOR 746919. doi:10.2307/746919.

- Miller, Lucasta. The composer who never grew up. The Guardian. 2003-06-21 [2020-12-18].

- Müller-Streicher, Friedericke. Aus dem Tagebuch einer Wiener Chopin-Schülerin (1839–1841, 1844–1845) [From the Diary of a Viennese Student of Chopin (1839–1841, 1844–1845)]. Chopin-Almanach zur hundertsten Wiederkehr des Todesjahres von Fryderyk Chopin [Chopin Almanac for the Hundredth Anniversary of the Death of Fryderyk Chopin]. Potsdam: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion. 1949: 134–142. OCLC 460555146 (德语).

- Niecks, Frederick. Frederick Chopin as a Man and Musician 3rd. London: Novello & Co. 1902 [2021-03-27]. OCLC 22702671 –通过Project Gutenberg.

- Petty, Wayne C. Chopin and the Ghost of Beethoven. 19th-Century Music. Spring 1999, 22 (3): 281–299. JSTOR 746802. doi:10.2307/746802.

- Pruszewicz, Marek. The mystery of Chopin's death. BBC. 2014-12-22 [2019-01-31].

- Reiss, Jozef; Brown, Maurice. Polonaise. Sadie, Stanley (编). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 15. London: Macmillan Publishers: 49–52. 1980. ISBN 978-0-333-23111-1.

- Ritterman, Janet. "Piano music and the public concert, 1800-1850". In Samson (1994).

- Rogers, Francis. Adolphe Nourrit. The Musical Quarterly. 1939, 25 (1): 11–25. JSTOR 738696. doi:10.1093/mq/XXV.1.11.

- Rosen, Charles. The Romantic Generation. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1995. ISBN 978-0-674-77933-4.

- Ross, Alex. Chopin's Heart. The New Yorker. 2014-02-05 [2021-03-24].

- Rowland, David (编). The Cambridge Companion to the Piano. Cambridge: Cambridge University Press. 1998. ISBN 978-0-521-47986-8. doi:10.1017/CCOL9780521474702.

- Said, Edward. Bach's Genius, Schumann's Eccentricity, Chopin's Ruthlessness, Rosen's Gift. London Review of Books. 1995-12-12, 17 (18) [2021-03-24].

- Samson, Jim (编). The Cambridge Companion to Chopin. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. ISBN 978-0-521-47752-9. doi:10.1017/CCOL9780521404907.

- Samson, Jim. Chopin. Oxford: Oxford University Press. 1996. ISBN 978-0-198-16495-1.

- Samson, Jim. Chopin, Fryderyk Franciszek

. Grove Music Online. Oxford, England: Oxford University Press. 2001. ISBN 978-1-56159-263-0. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.51099. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格

. Grove Music Online. Oxford, England: Oxford University Press. 2001. ISBN 978-1-56159-263-0. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.51099. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格 - Schonberg, Harold C. Great Pianists

. New York: Simon and Schuster. 1987: 151. ISBN 978-0-671-63837-5.

. New York: Simon and Schuster. 1987: 151. ISBN 978-0-671-63837-5. - Schumann, Robert. Pleasants, Henry , 编. Schumann on Music: A Selection from the Writings. New York: Dover. 1988. ISBN 978-0-486-25748-8.

- Soister, John T. Conrad Veidt on Screen: A Comprehensive Illustrated Filmography. Jefferson, North Carolina and London: McFarland & Company. 2002. ISBN 978-0-7864-4511-0.

- Ståhlbrand, Robert. Chopin's Works – Complete list. Piano Society. 2016 [2021-03-28]. (原始内容存档于2024-04-21).

- Szklener, Artur. Fryckowe lato: czyli wakacyjne muzykowanie Chopina [Fritz's Summers: Chopin's Musical Vacations]. Magazyn Chopin: Miesięcznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. 2010, (4): 8–9 (波兰语).

- Szulc, Tad. Chopin in Paris: the Life and Times of the Romantic Composer. New York: Scribner. 1998. ISBN 978-0-684-82458-1.

- Taruskin, Richard. Stravinsky and the Russian Traditions. Oxford: Oxford University Press. 1996. ISBN 978-0-19-816250-6.

- Taruskin, Richard. Music in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press. 2010. ISBN 978-0-19-538483-3.

- Temperley, Nicholas. Chopin, Fryderyk Franciszek [Frédéric François]. Sadie, Stanley (编). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 4. London: Macmillan Publishers: 298–307, sections 7–14. 1980. ISBN 978-0-333-23111-1.

- Thompson, Brian Christopher. Fryderyk Chopin by Angelo Bozzolini and Roberto Prosseda (review)

. Notes. 2016, 72 (3): 600–601. S2CID 193316471. doi:10.1353/not.2016.0042.

. Notes. 2016, 72 (3): 600–601. S2CID 193316471. doi:10.1353/not.2016.0042. - Walker, Alan. Franz Liszt: The Virtuoso Years 1811–1847. London: Faber and Faber. 1988. ISBN 978-0-571-15278-0.

- Walker, Alan. Fryderyk Chopin: A Life and Times. London: Faber and Faber. 2018. ISBN 978-0-571-34855-8.

- Wheeldon, Marianne. Debussy's Late Style. Bloomington: Indiana University Press. 2009. ISBN 978-0-253-35239-2.

- Witt, Michał; Marchwica, Wojciech; Dobosz, Tadeusz. Disease not genetic but infectious: multiple tuberculomas and fibrinous pericarditis as symptoms pathognomonic for tuberculosis of Frederic Chopin (PDF). Journal of Applied Genetics. 2018, 59 (4): 471–473. PMID 30047032. S2CID 51718815. doi:10.1007/s13353-018-0456-3

.

. - Wojtkiewicz, Mariola. The Impact of Chopin's Music on the Work of 19th and 20th Century Composers. Chopin.pl. 由Ossowski, Jerzy翻译. 2013 [2021-03-28]. (原始内容存档于2013-10-23).

- Załuski, Iwo; Załuski, Pamela. Chopin in London. The Musical Times. 1992-05, 133 (1791): 226–230. JSTOR 1193699. doi:10.2307/1193699.

- Załuski, Iwo; Załuski, Pamela. Chopin's Scottish Autumn. Contemporary Review. 1993, (1993-07-01) [2021-03-28].

- Zamoyski, Adam. Chopin: Prince of the Romantics. London: HarperCollins. 2010. ISBN 978-0-00-735182-4.

- First published as: Zamoyski, Adam. Chopin: A Biography. London: Collins. 1979. ISBN 0-00-216089-7.

- Zank, Stephen. Maurice Ravel: A Guide to Research. New York: Routledge. 2005. ISBN 978-0-8153-1618-3.

进一步阅读

[编辑]- Azoury, Pierre. Chopin through His Contemporaries. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 1999. ISBN 978-0-313-30971-7.

外部链接

[编辑]- 英国广播公司2010年纪录片《肖邦:音乐背后的女人们》,90分钟

- BBC广播3台网站发现肖邦

- 互联网档案馆中弗雷德里克·肖邦的作品或与之相关的作品

- 弗雷德里克·蕭邦國家研究院提供的传记;互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-25.

- 肖邦最后的钢琴,普莱耶尔14810;互联网档案馆的存檔,存档日期2018-11-16.

- 肖邦的钢琴;互联网档案馆的存檔,存档日期2021-04-13.

- 第一届国际肖邦时期乐器比赛

- 肖邦的信件

乐谱

- Frédéric Chopin的免费乐谱,由国际乐谱典藏计划提供

- 《肖邦早期版》,收录逾400份肖邦音乐作品初版及早期印刷本,均出版于1881年前

- 《肖邦初版在线》,该界面支持同时在三个可滚动的乐谱框中打开乐谱,以便对比;互联网档案馆的存檔,存档日期2016-01-04.