X-바 이론

| 언어학 |

|---|

|

| 기초 분야 |

|

음운론 문자론 형태론 통사론 의미론 화용론 음성학 기호학 개별언어학 언어습득 언어의 기원 |

| 언어의 변화와 변이 |

|

역사언어학 비교언어학 언어지리학 언어계통론 언어연대학 언어유형론 사회언어학 방언학 |

| 이론 |

|

생성언어학 인지언어학 이론언어학 |

| 응용 분야 |

|

응용언어학 언어인류학 심리언어학 신경언어학 생물언어학 전산언어학 말뭉치언어학 |

| 관련 항목 |

|

언어 언어학자 |

X-바 이론(X-bar theory)은 언어학에서 구(phrase) 구조의 모델이자 통사 범주 형성 이론[1]으로, 구가 조직되는 방식에 대한 보편적인 스키마를 제안한다. 이는 모든 구가 특정 범주(명사구, 동사구 등)와 관계없이 공통의 기저 구조를 공유한다고 제시한다. X-바 스키마라고 알려진 이 구조는 모든 구(XP, X 구)가 핵을 가지며, 이 핵이 구의 유형(통사 범주)을 결정한다는 아이디어에 기반한다.

이 이론은 1970년 노엄 촘스키가 처음 제안했으며[2], 젤리그 해리스 (1951년[3])의 아이디어를 재구성하고 레이 제켄도프 (1974년,[4] 1977a,[5] 1977b[6])에 의해 촘스키가 1950년대에 제시한 생성문법 이론의 노선을 따라 더욱 발전했다.[7][8] 이 이론은 초기 구 구조 모델의 한계를 해결하며 문법 규칙을 단순화하고 일반화하는 것을 목표로 했다. X-바 이론은 문장 구조의 설명을 단순화했기 때문에 중요한 진전이었다. 이전의 접근 방식은 언어의 단순한 기저 체계라는 아이디어에 반하는 많은 구 구조 규칙을 필요로 했다. X-바 이론은 생성문법의 논지와 일치하는 더욱 우아하고 경제적인 해결책을 제공했다.

X-바 이론은 지배결속이론 (GB), 일반화구구조문법 (GPSG), 어휘기능문법 (LFG), 핵중심구구조문법 (HPSG)을 포함한 변형 및 비변형 통사 이론 모두에 통합되었다.[9] 최소주의 프로그램의 최근 연구에서는 단순구조 접근 방식을 선호하여 X-바 스키마를 대체했지만, 이 이론의 핵심 가정은 여전히 최소주의 통사론의 많은 이론에서 다른 형태와 용어로 유효하다.

배경

[편집]X-바 이론은 표준 이론[10] 하의 구 구조 규칙 (PSR)이 가졌던 문제들을 해결하기 위해 개발되었다.[11]

PSR 접근 방식은 다음과 같은 네 가지 주요 문제가 있다.

- "S → NP Aux VP"와 같은 외심 구조[FN 1]를 가정한다. 이는 구가 모든 상황에서 핵을 가진다는 사실과 모순된다.[11]

- 예를 들어, 문장 John talked to the man은 동사구 "VP → V (PP)"의 PSR을 포함하는 반면,[FN 2] John talked to the man in person은 "VP → V (PP) (PP)"의 PSR을 포함한다. 이는 E-언어에서 정의되지 않은 구조가 관찰될 때마다 새로운 PSR을 가정해야 함을 의미하며, 이는 보편 문법에 무차별적인 수의 문법 규칙을 추가하는 것과 같다. 이는 플라톤 문제와 자극 빈곤의 관점에서 심각한 문제를 야기한다.[10]

- 1번과 2번에서처럼 PSR이 내심 구조[FN 3]를 가지지 않는 구를 용인하기 때문에 "VP → NP A PP"와 같이 자연어에서 불가능한 구조를 잘못 허용한다.[11]

- 평평하고 비계층적인 구조를 가정하기 때문에 문장 모호성을 포착하지 못한다.[12]

X-바 이론은 "XP"의 틀 또는 템플릿 구 구조를 가정하여 이러한 문제들을 해결하려는 이론이다.

X-바 스키마

[편집]기본 원리

[편집]X-바 이론의 "X"는 수학의 변수와 동일하다: 이는 통사 범주인 N, V, A, P 등으로 대체될 수 있다. 이 범주들은 어휘소이며 구가 아니다: "X-바"는 X보다, 즉 어휘소보다 큰 문법 단위이며, X-이중바(=XP)는 X(단일바)보다 크다. X-이중바 범주는 구 범주인 NP, VP, AP, PP와 같다.[5]

X-바 이론은 모든 구 범주가 그림 1과 같은 구조를 가진다고 가정한다.[5][13] 이 구조를 X-바 스키마라고 한다.

그림 1에서처럼 구 범주 XP는 X 위에 이중 선이 있는 것으로 표기한다.[FN 4] 타자상의 이유로 바 기호는 종종 아포스트로피(')로 대체되어 X'와 같이 쓰인다.

X-바 이론은 두 가지 핵심 원리를 포함한다.

핵 중심 원리는 위의 1번과 3번 문제를 동시에 해결한다. 이분성 원리는 아래에서 설명할 투사와 모호성에 중요하다.

X-바 스키마는 핵 중심 원리에 따라 핵과 그 주변 구성 요소로 구성된다.[4][5][6][13] 관련 구성 요소는 다음과 같다:

- 지정어(specifier): [필수적] X' 마디와 자매 관계에 있는 마디.[15] 이는 통사적 위치 자체를 가리키는 용어이다.

- 핵(head): [필수적] 어휘소가 들어가는 구의 핵심. 핵은 구 전체의 형태와 특성을 결정한다.[16]

- 보충어(complement): [필수적] 핵이 요구하는 논항.

- 부가어(adjunct): [선택적] 핵으로 구성된 구에 대한 수식어.

지정어, 핵, 보충어는 필수적이다. 따라서 구 범주 XP는 하나의 지정어, 하나의 핵, 하나의 보충어를 포함해야 한다. 반면 부가어는 선택적이다. 따라서 구 범주는 0개 이상의 부가어를 포함한다. 결과적으로 구 범주 XP에 부가어가 없을 때, 그림 2와 같은 구조를 형성한다.

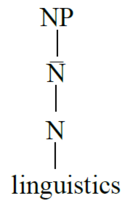

예를 들어, 문장 John studies linguistics에서 NP linguistics는 그림 3과 같은 구조를 가진다.

지정어와 보충어 위치에 들어갈 수 있는 후보가 없더라도 이 위치들은 통사적으로 존재하며, 따라서 단순히 비어있고 채워지지 않았다는 점이 중요하다. (이는 이분성 원리의 자연스러운 결과이다.) 이는 X-바 스키마 하에서 모든 구 범주가 근본적으로 균일한 구조를 가지며, PSR을 채택할 때와 달리 다른 구들이 다른 구조를 가진다고 가정할 필요가 없음을 의미한다.[13] (이는 위에서 언급된 두 번째 문제를 해결한다.) 한편, 그림 4에서처럼 이러한 빈 위치가 표현상 생략될 때 주의해야 한다.

이러한 방식으로 통사 구조를 설명할 때, 보충어가 필수적이므로 어떤 상황에서도 최소한 하나의 X'-레벨 마디가 존재한다.[11][17]

다음으로 X와 X'는 핵 X의 특성을 물려받는다. 이 특성 상속을 투사라고 한다.[18]

그림 5는 X-바 이론 하에서 통사 구조가 상향식으로 도출됨을 시사한다. 더 구체적으로, 구조는 다음 과정을 통해 도출된다.

- 어휘소가 핵에 맞춰진다. 핵은 'X0으로 표기되는 X-영바-레벨 범주이기 때문에 영-레벨 투사라고도 불린다.[19]

- 핵과 보충어가 결합하여 X-단일바 (X, X') 마디를 형성하는데, 이는 반(半)구 범주(구만큼 크지 않은 통사 범주)를 구성한다. 이 범주를 중간 투사라고 한다.[11]

- (부가어가 있다면 X'와 결합하여 또 다른 X'를 형성한다. 부가어가 두 개 이상이면 이 과정이 반복된다.)

- 중간 투사가 지정어와 결합하여 완전한 구 범주 XP (X-이중바)를 형성한다. 이 범주를 최대 투사라고 한다.[11]

세 번째 과정을 제외한 모든 과정이 필수적이라는 점이 중요하다. 이는 하나의 구 범주가 반드시 X0, X, 그리고 XP (=X'')를 포함한다는 것을 의미한다. 또한 X0보다 큰 마디들(따라서 X와 XP 마디들)을 성분이라고 한다.[20]

분기의 방향성

[편집]그림 1–5는 영어의 어순에 기반하지만, X-바 스키마는 이분성 원리에 대한 규칙이 없기 때문에 분기의 방향성을 명시하지 않는다. 예를 들어, 두 개의 부가어를 포함하는 John read a long book of linguistics with a red cover는 그림 6 또는 그림 7 중 어느 하나의 구조를 가질 수 있다. (그림들은 특정 구 범주의 내부 구조를 삼각형으로 생략하는 관례를 따른다.)

그림 6의 구조는 빨간 표지가 있는 언어학 책이 길다는 의미를 산출하고, 그림 7의 구조는 긴 언어학 책이 빨간 표지를 가지고 있다는 의미를 산출한다 (#계층적 구조도 참조). 중요한 것은 마디 N'2와 N'3의 방향성이다: 하나는 왼쪽으로 분기하고 다른 하나는 오른쪽으로 분기한다. 따라서 X-바 이론, 더 구체적으로는 이분성 원리는 마디가 어떻게 분기하는지에 대한 제한을 가하지 않는다.

핵과 보충어의 상대적인 순서는 원리-매개변수 언어 모델[21]에 기반하여 결정되며, 더 구체적으로는 핵 매개변수(X-바 스키마 자체에 의해서가 아니라)에 의해 결정된다. 원리는 언어 전반에 걸쳐 공유되고 불변하는 문법 규칙인 반면, 매개변수는 문법의 유형학적으로 가변적인 측면이다.[21] 매개변수는 "+" 또는 "-" 값으로 설정할 수 있다: 핵 매개변수의 경우, 주로 사용하는 언어에 따라 [±head first] 매개변수를 구성한다.[22] 이 매개변수가 [+head first]로 구성되면 영어와 같은 핵선행 언어가 되고, [-head first]로 구성되면 일본어와 같은 핵후행 언어가 된다. 예를 들어, 영어 문장 John ate an apple과 그에 상응하는 일본어 문장은 각각 그림 8과 그림 9의 구조를 가진다.

마지막으로 지정어 마디의 방향성 또한 본질적으로 불명확하지만, 이에 대한 논쟁이 있다: 일부는 관련 마디가 언어 전반에 걸쳐 반드시 왼쪽으로 분기해야 한다고 주장하며, 이는 영어와 일본어 모두 주어가 VP의 왼쪽에 있다는 사실에 의해 (부분적으로) 동기 부여된다. 반면 사이토와 후쿠이(1998)[23]와 같은 다른 연구자들은 마디의 방향성이 고정되어 있지 않으며, 예를 들어 핵 매개변수에 의해 외부적으로 결정되어야 한다고 주장한다.

문장의 구조

[편집]S의 구조

[편집]PSR 하에서 S(문장)의 구조는 다음과 같이 설명된다.[7][8][24]

- S → NP (Aux) VP

그러나 이 구조는 외심적이고 핵이 없는 구조를 가지므로 핵 중심 원리를 위반하며, 조동사 (Aux)가 나타나면 S 마디가 삼항 분기하므로 이분성 원리도 위반한다. 이러한 점을 고려하여 촘스키(1981)[13]는 S가 기능 범주 굴절(Infl)을 핵으로 하는 InflP라고 제안했으며, 나중에 촘스키(1986a)에서[17] 이 범주는 I로 재명명되었다(따라서 IP를 구성함). 이는 구 범주가 두 글자로 XP 형태를 가진다는 표기 관례를 따른 것이다.[FN 5] 범주 I는 will과 can과 같은 조동사, 3인칭 단수 현재의 -s와 과거 시제의 -ed와 같은 부동사를 포함한다. 이는 구가 핵을 가져야 한다고 요구하는 핵 중심 원리와 일치하는데, 문장(또는 절)은 반드시 동사의 굴절을 결정하는 요소를 포함하기 때문이다.

S가 IP를 구성한다고 가정하면, 예를 들어 문장 John studies linguistics at the university의 구조는 그림 10과 같이 설명할 수 있다.[FN 6]

명백히, IP 가설은 문장이라는 문법 단위를 구 범주로 간주하는 것을 가능하게 한다. 또한 그림 10의 구성이 X-바 이론의 핵심 가정, 즉 핵 중심 원리와 이분성 원리와 완전히 호환된다는 점도 중요하다.

S'의 구조

[편집]종속절 또는 보문절을 도입하는 단어를 보문소라고 하며,[28] 대표적인 예로는 that, if, for가 있다.[FN 7] PSR 하에서 보문절은 범주 S'를 구성한다고 가정되었다.[30][31][32]

- S' → COMP S

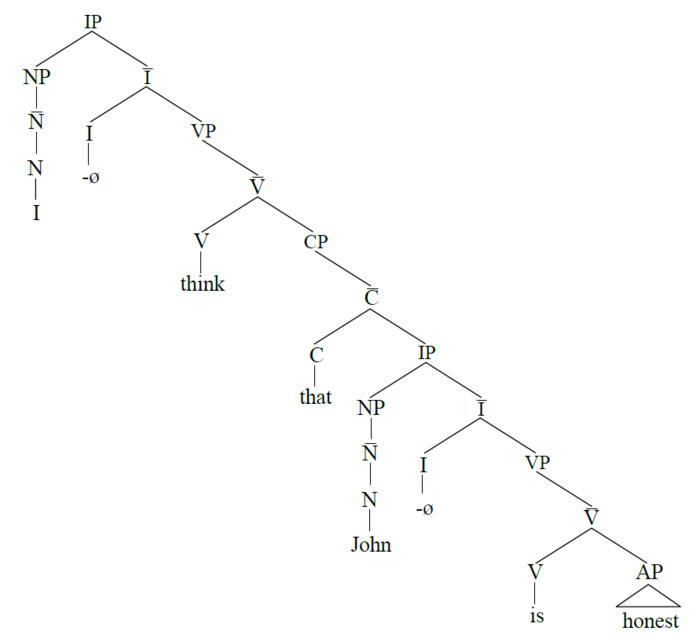

촘스키(1986a)[17]는 이 범주가 실제로는 기능 범주 C를 핵으로 하는 CP라고 제안했다.[28] 예를 들어, 문장 I think that John is honest는 다음과 같은 구조를 가진다.

또한 촘스키(1986a)[17]는 의문사 이동의 착지 지점이 CP의 지정어 위치( Spec-CP )라고 가정한다. 따라서 예를 들어 의문사 의문문 What did John eat?은 그림 12와 같이 도출된다.[FN 8]

이 파생에서 I-C 이동은 주어-조동사 도치 (SAI)의 한 예이거나, 더 일반적으로 핵 이동의 한 예이다.[FN 9]

다른 구 구조

[편집]- VP 내부 주어 가설: 쿠로다 유키(1988)[35], 도미니크 스포르티셰(1988)[36], 후쿠이와 스피어스(1986)[37], 기타가와(1986)[38] 등의 연구자들이 제안한 VP의 내부 구조에 대한 가설. 문장 주어가 Spec-IP가 아닌 Spec-VP에서 기본 생성된다고 가정한다.

- DP 가설: 애브니(1987)[39]가 제안한 가설로, 명사구는 NP가 아니라 기능 범주 D를 핵으로 하는 DP라는 주장이다.

- VP 셸: 라슨(1988)[40]이 제시한 분석으로, VP의 이중층 구조를 가정한다. 나중에 촘스키(1995a,[41] 1995b[26])에서는 상위 VP가 기능 범주 v (작은/소문자 v, 전통적으로 이탤릭체로 쓰임)를 핵으로 하는 vP로 대체되었다.

- PredP 가설: 바워스(1993,[42] 2001[43])가 제안한 가설로, 소절[44]은 기능 범주 Pred를 핵으로 하는 PredP라는 주장이다.

- 단순구조 (BPS): 촘스키(1995a,[41] 1995b[26])가 제시한 X-바 이론의 대체 이론. X-바 스키마와 같은 "템플릿" 구조를 폐기하고, 단어와 구와 같은 두 통사 객체를 하나로 연결하는 통합이라는 연산의 (반복적 적용을 통해) 통사 구조를 산출한다. 일부 급진적인 버전은 V나 A와 같은 통사 범주 라벨조차 거부한다. 최소주의 프로그램도 참조.

계층적 구조

[편집]PSR은 문장 모호성을 포착할 수 없다는 단점이 있다.

- I saw a man with binoculars.[45]

이 문장은 쌍안경을 사용하여 남자를 보았다는 독해, 즉 with binoculars가 VP를 수식하는 경우와 쌍안경을 가진 남자를 보았다는 독해, 즉 PP가 NP를 수식하는 경우 사이에서 모호하다.[45] PSR 모델 하에서 위 문장은 다음 두 가지 파싱 규칙에 따른다.

- S → NP VP

- VP → V NP PP

이 PSR 하에서 문장의 구조는 그림 13과 같을 것이다.

이 구조는 PP with binoculars가 어떻게 구조를 설명하려 해도 VP를 수식하므로 NP 수식 독해를 포착하지 못하는 것이 명백하다. 그러나 X-바 이론은 이분성 원리에 따라 계층적 구조를 가정하기 때문에 아래 그림 14와 15의 구성에서 입증된 바와 같이 모호성을 성공적으로 포착한다.

따라서 X-바 이론은 § 배경에서 언급된 네 번째 문제도 해결한다. 통사 계산은 어휘집에서 시작하여 통사론으로 이어지고, 그 다음 의미가 계산되는 논리 형식 (LF)으로 이어지므로, 생성문법의 어떤 버전에서도 통사론에서 의미론으로의 일방적인 관계만 존재한다(의미론에서 통사론으로의 관계는 없다). 이는 표준 이론 (촘스키, 1965[10]), 확장 표준 이론 (촘스키, 1972[46]), 수정 확장 표준 이론 (촘스키, 1981[13]) 모두에 해당한다.

내용주

[편집]- ↑ 핵이 없는 구 구조.

- ↑ 괄호는 그 안에 있는 구 범주가 선택적임을 나타낸다.

- ↑ 핵을 포함하는 구 구조.

- ↑ 제켄도프 (1977a)[5]는 X-삼중바까지의 바-레벨을 가정한다.

- ↑ 기능 범주 I는 나중에 폴록(1989)의 제안에 따라 T(tense)와 Agr(agreement)로 대체되었다.[25] 그러나 기능 범주 Agr은 촘스키(1995)[26]에 의해 LF에 기여하지 않는다고 가정되어 거부되었다. 이러한 이유로 현대 언어 이론에서는 절이 일반적으로 기능 범주 T를 핵으로 하는 TP로 가정된다.

- ↑ 그림 10의 구조에서 전체 문장의 선형 순서는 접사 이동(affix hopping, 접사 도약이라고도 함)에 의해 도출된다. 접사 이동은 통사 형성 후 음운론적 형태 (PF)에서 적용되는 연산이며, 이 경우 굴절 접미사 /-s/의 "소리"를 이동시켜 동사에 인접하게 하는 역할을 한다.[27] 촘스키(1981)[13]는 이러한 종류의 시제 접사 이동을 규칙 R이라고 부른다.

- ↑ 때때로 whether도 보문소로 간주되지만, 나카지마(1996)[29]와 같은 많은 연구자들은 whether가 CP의 핵 위치가 아니라 의문사처럼 CP의 지정어 위치( Spec-CP )에 나타난다고 분석한다. 이는 whether가 C0가 아니라는 것을 의미하며, 어느 통사 범주에 속하는지는 논쟁의 여지가 있다.

- ↑ 의문사 이동은 촘스키(1973)[33]의 하위 인접 조건에 따르며, 연속 순환적 방식으로, 즉 모든 Spec-CP를 거쳐 적용된다.

- ↑ 자세한 내용은 베이커(1988)[34]를 참조.

각주

[편집]- ↑ 《The Concise Oxford Dictionary of Linguistics》 (영어) 3판. Oxford University Press. 2014년 1월 1일. doi:10.1093/acref/9780199675128.001.0001. ISBN 978-0-19-967512-8.

- ↑ Chomsky, Noam (1970). Remarks on Nominalization. In: R. Jacobs and P. Rosenbaum (eds.) Reading in English Transformational Grammar, 184–221. Waltham: Ginn.

- ↑ Harris, Zellig (1951). 《Methods in Structural Linguistics》. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- ↑ 가 나 Jackendoff, Ray (1974). 《Introduction to the X-bar Convention》. Indiana University Linguistics Club.

- ↑ 가 나 다 라 마 Jackendoff, Ray (1977a). 《X-bar-Syntax: A Study of Phrase Structure》. Cambridge, MA: MIT Press.

- ↑ 가 나 Jackendoff, Ray (1977b) Constraints on Phrase Structure Rules, in P. W. Culicover, T. Wasow & A. Akmajian (eds.), Formal Syntax, Academic Press, New York, pp. 249–83.

- ↑ 가 나 Chomsky, Noam (1955). 《The Logical Structure of Linguistic Theory》. Cambridge, MA: MIT Press.

- ↑ 가 나 Chomsky, Noam (1957). 《Syntactic Structures》. The Hague: Mouton.

- ↑ Müller, Stefan (2020). 《Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches.》 (영어) 4 revis a exte판. Language Science Press. 75쪽. doi:10.5281/zenodo.3992307. ISBN 978-3-96110-273-0.

- ↑ 가 나 다 Chomsky, Noam (1965). 《Aspects of the Theory of Syntax》. Cambridge, MA: MIT Press..

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Haraguchi; 외. (2016). 《Zouhoban Chomsky Riron Jiten》 Kenkyusha's Dictionary of Theoretical Linguiics Enlarg판. Tokyo: Kenkyusha. 521–523쪽.

- ↑ Kishimoto, Hideki (2009). 《Basic Seisei Bunpo (The Basics of Generative Grammar)》. Tokyo: Hitsuji Shobo.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Chomsky, Noam (1981). 《Lectures on Government and Binding》. Cambridge, MA: MIT Press.

- ↑ 가 나 Radford, Andrew (2016). 《Analysing English Sentences: Second Edition》. Cambridge: Cambridge University Press. 114–115쪽.

- ↑ Araki, Kazuo, 편집. (1999). 《Eigogaku Yogo Jiten (A Dictionary of Technical Terms of English Linguistics)》. Tokyo: Sanseido. 587쪽.

- ↑ Araki, Kazuo, 편집. (1999). 《Eigogaku Yogo Jiten (A Dictionary of Technical Terms of English Linguistics)》. Tokyo: Sanseido. 249쪽.

- ↑ 가 나 다 라 Chomsky, Noam (1986a). 《Barriers》. Cambridge, MA: MIT Press.

- ↑ Araki, Kazuo, 편집. (1999). 《Eigogaku Yogo Jiten (A Dictionary of Technical Terms of English Linguistics)》. Tokyo: Sanseido. 489쪽.

- ↑ “Basic English Syntax with Exercises”. 2021년 10월 22일에 확인함.

- ↑ Haraguchi; 외. (2016). 《Zouhoban Chomsky Riron Jiten》 Kenkyusha's Dictionary of Theoretical Linguiics Enlarg판. Tokyo: Kenkyusha. 125–126쪽.

- ↑ 가 나 Chomsky, Noam (1986b). 《Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use》. New York: Praeger.

- ↑ Araki, Kazuo, 편집. (1999). 《Eigogaku Yogo Jiten (A Dictionary of Technical Terms of English Linguistics)》. Tokyo: Sanseido. 424쪽.

- ↑ Saito, Mamoru; Naoki, Fukui (1998). 《Order in Phrase Structure and Movement》. 《Linguistic Inquiry》 29. 439–474쪽. doi:10.1162/002438998553815. S2CID 57572491.

- ↑ Chomsky, Noam (1981). 《The Logical Structure of Linguistic Theory》. New York: Plenum Press.

- ↑ Pollock, Jean-Yves (1989). 《Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP》. 《Linguistic Inquiry》 20. 365–424쪽.

- ↑ 가 나 다 Chomsky, Noam (1995). 《The Minimalist Program》. Cambridge MA: MIT Press.

- ↑ Araki, Kazuo, 편집. (1999). 《Eigogaku Yogo Jiten (A Dictionary of Technical Terms of English Linguistics)》. Tokyo: Sanseido. 16쪽.

- ↑ 가 나 Radford, Andrew (2016). 《Analysing English Sentences: Second Edition》. Cambridge: Cambridge University Press. 86–99쪽.

- ↑ Nakajima, Heizo (1996). 《Complementizer Selection》. 《The Linguistic Review》 13. 143–164쪽. doi:10.1515/tlir.1996.13.2.143. S2CID 201091227.

- ↑ Bresnan, Joan (1970). 《On Complementizers: Toward a Syntactic Theory of Complement Types》. 《Foundations of Language》 6. 297–321쪽.

- ↑ Bresnan, Joan (1972) Theory of Complementation in English Syntax, Doctoral dissertation, MIT.

- ↑ Bresnan, Joan (1979). 《Theory of Complementation in English Syntax》. New York: Garland.

- ↑ Chomsky, Noam (1973). Conditions on Transformations. In: Stephen R. Anderson and Paul Kiparsky (eds.) A Festschrift for Morris Halle, 232–286. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

- ↑ Baker, Mark C. (1988). Incorporation: A Theory of Grammatical Function Changing. Chicago: University of Chicago Press.

- ↑ Kuroda, S.Y. (1988) Whether we agree or not: A comparative syntax of English and Japanese. Linguisticae Investigationes 12: 1-47.

- ↑ Sportiche, Dominique (1988) A theory of floating quantifiers and its corollaries for constituent structure. Linguistic Inquiry 19:425–449.

- ↑ Fukui, Naoki and Speas, Margaret J. (1986) Specifiers and Projection. MIT Working Papers in Linguistics 8: 128–172.

- ↑ Kitagawa, Yoshihisa (1986). Subjects in Japanese and English, Unpublished doctoral dissertation, University of Massachusetts. Reprinted in Kitagawa (1994), Routledge.

- ↑ Abney, Steven P. (1987). The English Noun Phrase in Its Sentential Aspect. Doctoral dissertation, MIT.

- ↑ Larson, Richard K. (1988). On the Double Object Construction. Linguistic Inquiry 19 (3): 335–391.

- ↑ 가 나 Chomsky, Noam (1995). 〈Bare Phrase Structure〉. Campos, Héctor; Kempchinsky, Paula Marie. 《Evolution and revolution in linguistic theory》. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 51–109쪽. ISBN 978-0-87840-248-9.

- ↑ Bowers, John (1993). 《The Syntax of Predication》. 《Linguistic Inquiry》 24. 591–656쪽.

- ↑ Bowers, John (2001). Predication. In: Mark Baltin and Chris Collins (eds.), The Handbook of Contemporary Syntactic Theory, 299–333, Blackwell.

- ↑ Stowell, Timothy (1981). Origins of Phrase Structure. Doctoral dissertation, MIT.

- ↑ 가 나 “Syntax I”. 2023년 6월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 10월 23일에 확인함.

- ↑ Chomsky, Noam (1972). 《Studies on Semantics in Generative Grammar》. The Hague: Mouton.