কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারি সংক্রান্ত ভুল তথ্য

এই নিবন্ধটিতে সাম্প্রতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ঘটনার অগ্রগতির সাথে সাথে এই ঘটনাটি সম্পর্কিত তথ্যগুলি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। যদিও এই নিবন্ধটি বেশ দ্রুত হালনাগাদ করা হবে, কিন্তু এটি এই বিষয়টি নিশ্চিত করে না যে এখানে দুর্যোগ সম্পর্কিত সর্বশেষ সকল তথ্য পাওয়া যাবে। |

| কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারি |

|---|

| ধারাবাহিকের অংশ |

|

|

|

|

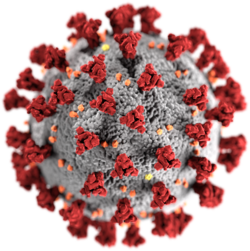

করোনাভাইরাস রোগ ২০১৯ (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই অনলাইনে এই রোগের উৎপত্তি, মাত্রা এবং রোগের অন্যান্য দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং ভুল তথ্য ছড়াতে শুরু করে।[১][২] । ভুল তথ্য ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবেও বানোয়াট খবর ছড়ানো হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে, মুঠোফোন বার্তার মাধ্যমে, এবং গণমাধ্যমে । মহামারি সম্বন্ধে মিথ্যে খবর ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় সাংবাদিকদের একাংশকে । সেলিব্রেটি, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্টবর্গের দরুনও ভুল তথ্যের ব্যাপক সম্প্রসার ঘটে । কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে আসে যে, ইংরেজি গণমাধ্যমে ভুল তথ্যের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনালড ট্রাম্প । অন্যান্য দেশের সরকারের মাধ্যমেও ভুল ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।

বিবিধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ঘরেই করোনা টেস্টের অভিনব উপায়ের কথা প্রচার করতে শুরু করে, অনুমিত প্রতিরোধ এবং জাদুকরী প্রতিষেধকের উৎস খুঁজতে থাকে । বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী দাবি করে, ধর্মীয় বিশ্বাসই তাদের ভাইরাসের কবল থেকে রক্ষা করবে । সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই কিছু লোক, এই ভাইরাসকে, ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাবশত ফাঁস হওয়া জৈব অস্ত্র, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গোপন উপায়, গুপ্তচর অপারেশনের ফল, কিংবা সেলুলার নেটওয়ার্কগুলো ৫G-তে উন্নীত করবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই ভাইরাসের ভুল তথ্যের বৈশ্বিক প্রচারকে 'ইনফোডেমিক' হিসেবে ঘোষণা করে । পরে ভুল তথ্যের প্রচার মোকাবেলায় উইকিমিডিয়া'র সাথে একযোগে কাজ করে বিনামূল্যে নিজেদের 'ইনফোগ্রাফিক্স' ও অন্যান্য উপাদান লাইসেন্স করার কথা জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ।

সাধারণ পরিদর্শন

[সম্পাদনা]কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও বাজে স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিয়ে ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ বিবিসি (BBC) একটি রিপোর্ট করে । যার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ হল- সামাজিক মাধ্যম ও ব্যক্তিগত চ্যাটে ভুল স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান, এছাড়া ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যেমন- চীনের বাদুরের সুপে এই ভাইরাসের উৎপত্তি, পিরব্রাইট ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় পরিকল্পিত ছিল এই প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি । এর পরদিন জৈব অস্ত্রের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, ৫G সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল স্বাস্থ্য পরামর্শ সহ এই ভাইরাস সম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রচারের সাতটি উদাহরণের তালিকা প্রকাশ করে গার্ডিয়ান পত্রিকা ।

গবেষণাকাজ ত্বরান্বিত করার জন্য, অধিকাংশ গবেষক আরএক্সিভ (arXiv), বায়োআরক্সিভ (bioRxiv), মেডর্যাক্সিভ (medRxiv) এবং এসএসআরএন (SSRN) এর মতো প্রিপ্রিন্ট সার্ভারগুলোর শরণাপন্ন হন । গবেষকগণের পর্যালোচনা বা গবেষণার মান নিশ্চিত করে এমন কোনও সম্পাদকীয় প্রক্রিয়া ছাড়াই এই সার্ভারগুলিতে কাগজগুলি আপলোড করা হয় । এসব কাগজের একাংশ ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে । সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল একটি অপর্যালোচিত প্রিপ্রিন্ট পেপার যেটি বায়োআরক্সিভে (bioRxiv) আপলোড করা হয়েছিল, যা দাবি করেছিল যে ভাইরাসটিতে এইচআইভি (HIV) "অন্তর্ভুক্তি" রয়েছে । এ ব্যাপারে আপত্তি উঠলে কাগজটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল । কোভিড-১৯ (COVID-19) সম্পর্কিত র্প্রিপ্রিন্ট পেপারগুলি অনলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং কিছু তথ্য নির্দেশ করে যে এগুলি অন্যান্য বিষয়ের প্রিপ্রিন্টের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি গণমাধ্যমে ব্যবহৃত হয় ।

রয়টার্স ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি অফ জার্নালিজম দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, COVID-19 সম্পর্কিত বেশিরভাগ ভুল তথ্য ছিল ভাইরাসটির বিভিন্ন ধরনের পুনর্গঠন সম্পর্কিত, যেখানে বিদ্যমান এবং প্রায়শই সত্য তথ্য কাটা, পাকানো, পুনর্গঠন করা বা পুনরায় কাজ করা হয় । এবং কিছু ভুল তথ্য ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট । তাদের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, ভুল তথ্যের বৃহত্তর বিভাগ ছিল বিভিন্ন দেশের সরকার, সরকারি কর্তৃপক্ষ, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(WHO) বা জাতিসঙ্ঘের(UN) বিবিধ পদক্ষেপ, কর্মসূচি বা নিয়মনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যে তথ্য ।

ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[সম্পাদনা]২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) সঠিক ও ভুল তথ্যের ব্যাপকতা দেখে এই অবস্থাকে "বিশাল তথ্যের মহামারি" হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই তথ্যের মহামারি ভাইরাস সম্পর্কে "মানুষের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়াকে কঠিন করে দিয়েছে"। ডব্লিউএইচও বলে যে সময়মত নির্ভরযোগ্য তথ্যের চাহিদা ডব্লিউএইচকে বাধ্য করেছে ২৪/৭ জনশ্রুতি ধ্বংস করার জন্য হটলাইন চালু করতে এবং এর যোগাযোগ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দলকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পাতাগুলো দেখে সঠিক তথ্য প্রচার করতে।[৩][৪][৫] ডব্লিউএইচও বিশেষভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়া ভুল তথ্যের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্টভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করেছে। যেমন দাবি করা হয়েছিল যে শ্বাস ধরে রেখে কোনো ব্যক্তি শনাক্ত করতে পারেন তিনি কোভিড-১৯ আক্রান্ত কীনা, অপর এক দাবি থেকে জানা যায় প্রচুর পরিমাণ পানিপান এই ভাইরাস থেকে দূরে রাখে, এবং অপর এক দাবি ছিল যে লবণপানি দিয়ে গার্গল করা হলে সংক্রমণ এড়ানো যাবে।[৬]

ফেসবুক, টুইটার এবং গুগল জানায় তারা ডব্লিউএইচও-এর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে "ভুল তথ্যে"র বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে।[৭] একটি ব্লগের লেখায় ফেসবুক জানায় যে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনের নীতি ভঙ্গ করে ভুল তথ্য প্রচার যা কীনা "শারীরিক" ক্ষতির কারণ হয়, এমন যেকোনো কিছু অপসারণ করবে।[৮] ফেসবুক বিনামূল্যে ডব্লিউএইচও'র বিজ্ঞাপনও করে।[৯]

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে আমাজন করোনাভাইরাসের প্রতিরোধ বা মোকাবেলায় সক্ষম এরকম নামধারী প্রায় দশলক্ষ সামগ্রী তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে দেয়। একইসাথে অতিরিক্ত মূল্যের ওষুধজাতীয় পণ্যও তারা ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে দেয়।[১০]

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ "China coronavirus: Misinformation spreads online about origin and scale"। BBC News। ৩০ জানুয়ারি ২০২০। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ Taylor, Josh (৩১ জানুয়ারি ২০২০)। "Bat soup, dodgy cures and 'diseasology': the spread of coronavirus misinformation"। The Guardian। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ World Health Organization (২০২০)। Novel Coronavirus (2019-nCoV): situation report, 13 (প্রতিবেদন)। World Health Organization। এইচডিএল:10665/330778।

- ↑ "Coronavirus: UN health agency moves fast to tackle 'infodemic'; Guterres warns against stigmatization"। UN News। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ "WHO Says There's No Effective Coronavirus Treatment Yet"। Yahoo! Finance। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ Elassar, Alaa (১৭ মার্চ ২০২০)। "One dangerous coronavirus 'self-check test' is circulating on social media. Here's why you should avoid it."। CNN। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৭ মার্চ ২০২০।

- ↑ Richtel, Matt (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। "W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: an 'Infodemic'"। The New York Times। আইএসএসএন 0362-4331। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ "As coronavirus misinformation spreads on social media, Facebook removes posts"। Reuters। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

- ↑ "Facebook announces how it plans to help fight the coronavirus"। Inverse। ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৫ মার্চ ২০২০।

- ↑ "Amazon culls one million fake coronavirus products"। BBC News। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০। ১ মার্চ ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১ মার্চ ২০২০।

- উদ্ধৃতি শৈলী: অনুমোদিত মার্কআপসহ ভ্যাঙ্কুভার নাম

- চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

- ভুল তথ্য

- চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক ভুল তথ্য

- মিথ্যা সংবাদ

- চীনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

- ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

- কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারি

- বিকল্প চিকিৎসাবিজ্ঞান

- মিথ্যার বিস্তার

- ভুয়া সংবাদ

- চিকিৎসা বিষয়ক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

- ভুল তথ্যের বিস্তার

- অপবিজ্ঞান

- টিকা গ্রহণে অনীহা