শেখ মুজিবুর রহমান

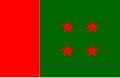

শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০ – ১৫ আগস্ট ১৯৭৫), সংক্ষিপ্তাকারে শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু, ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন[৬] এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শুরুতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি, এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রয়াস এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৭] জনসাধারণের কাছে তিনি “শেখ মুজিব” বা “শেখ সাহেব” নামে এবং তার উপাধি “বঙ্গবন্ধু” হিসেবেই অধিক পরিচিত।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন।[৮] সমাজতন্ত্রের পক্ষসমর্থনকারী একজন অধিবক্তা হিসেবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে প্রায় ১৩ বছর কারাভোগ করেন।[৯] জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, যাকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল।[১০] ছয় দফা দাবির মধ্যে প্রধান দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে প্রধান আসামি করে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়; তবে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[১১] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা চালায়। ফলশ্রুতিতে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। একই রাতে তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।[১২] ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিন খানের সামরিক আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেও তা কার্যকর করা হয়নি।[১৩][১৪] নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে “বাংলাদেশ” নামক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তিনি সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৫] মতাদর্শগতভাবে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন; যা সম্মিলিতভাবে মুজিববাদ নামে পরিচিত। এগুলোর উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা সত্ত্বেও তীব্র দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সর্বত্র অরাজকতাসহ ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যা বাকশাল নামে পরিচিত। এর সাত মাস পরে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত শ্রোতা জনমত জরিপে ভোটের ফলাফলের তালিকায় প্রথম স্থানে থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন।[১৬][১৭] তার জীবদ্দশায় বাংলাদেশের অনেক জাতীয় নেতা তাকে বাংলাদেশের “জাতির জনক” বা “রাষ্ট্রপিতা” হিসেবে অভিহিত করেন।[১৮][১৯] তবে তার দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাকে ঘিরে ব্যক্তিত্বের অর্চনা করার অভিযোগও রয়েছে।[২০][২১] তাঁর কন্যা, শেখ হাসিনা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২২]

প্রারম্ভিক জীবন

জন্ম

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮টায়[২৩] তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে একটি বাঙালি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২৪] তিনি শেখ বংশের গোড়াপত্তনকারী শেখ আউয়াল দরবেশ আল-বগদাদী সাহেবের বংশধর। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজো বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী এবং তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের।[২৫]

তার নসবনামা: শেখ মুজিবুর রহমান ইবনে শেখ লুৎফর রহমান ইবনে শেখ আব্দুল হামীদ ইবনে শেখ মহম্মদ জাকের ইবনে শেখ একরামুল্লাহ ইবনে শেখ বোরহানুদ্দীন ইবনে শেখ জান মাহমূদ ইবনে শেখ জহীরুদ্দীন ইবনে শেখ আউয়াল দরবেশ আল-বগদাদী।[২৬]

তার নানা শেখ আবদুল মজিদ তার নামকরণ করেন “শেখ মুজিবুর রহমান”। তার ছোটবেলার ডাকনাম ছিল “খোকা”।[২৭][২৮] ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলা থেকে ধান বিতরণ করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।[২৭]

শিক্ষা

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাত বছর বয়সে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিজনিত কারণে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।[২৯] ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে ও অস্ত্রোপচার করাতে হয় এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করতে বেশ সময় লেগেছিল। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হওয়ার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশবিরােধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামীয় জনৈক ব্যক্তি।[৩০] পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।[২৯]

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।[৩১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে থাকতেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মানার্থে ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষকে একত্র করে “বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ” তৈরি করে।[৩২] ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্ষটির সম্মুখে তার আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।[৩২] ভারত বিভাজনের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কার করে।[৩৩] পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।[৫][২৪]

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ঐ বছরই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে একটি দল তাদের কাছে যায়। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।[৩৩] ব্যক্তিগত রেষারেষির জেরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজতবাস করার পর তিনি ছাড়া পান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[৩১] ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[৩৪] ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ প্রমুখ যোগদান করেন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালীন তিনি বাংলার অগ্রণী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। এম. ভাস্করণ তাকে “সোহ্রাওয়ার্দীর ছত্রতলে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র” হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৫] একই বছর কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।[২৮] ঐ সময় থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩১] ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল–পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[৩৬] ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত “ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের” সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন।[৩৬]

পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর মুসলিম ছাত্রলীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।[৩৭][৩৮] “পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট” খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে লীগের ওয়ার্কার ইনচার্জের দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে গিয়ে তিনি পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয় প্রচার করে ভোট চান। এই নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম লীগ বিজয় লাভ করে। তবে একমাত্র বাংলায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।[৩৮]

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সময় কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।[৩৯][৪০] ঐ সময় সোহ্রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে “যুক্তবঙ্গ আন্দোলন” সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন।[৩৭] পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি নিশ্চিত হলে আসাম প্রদেশের বাঙালি মুসলিম অধ্যুষিত সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সিলেট গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এসময় প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে কলকাতা থেকে সিলেট গিয়েছিলেন। গণভোটে জয়লাভ সত্ত্বেও করিমগঞ্জ পাকিস্তান অংশে না থাকা এবং দেশভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[টীকা ১][৪১]

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংগ্রাম

ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক হবার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।[৩১] ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন,[৪২] যার মাধ্যমে তিনি উক্ত অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।[৪৩]

বাংলা ভাষা আন্দোলন

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ঐ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

এছাড়াও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন।[৪৪] এতে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। একই বছরের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যা থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৫][৪৬] ঐ পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্যান্য ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৪৭] তাদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শোভাযাত্রা হয় যাতে শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। তবে পুলিশ এই শোভাযাত্রা অবরোধ করে রেখেছিল। ১৫ই মার্চ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়।[৪৬] পুলিশি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন।[৪৮] ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। একই সময়ে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার[টীকা ২] বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সেই বছরেরই ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাকে আবার আটক করা হয়।[৪৯]

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে বিজয় লাভ করেন।[৫০] শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে পুনরায় আটক করা হয়। এ সময়েই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু-পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তার হৃত ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেয়।[৫][৫১]

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিবকে আটক করা হয় এবং দুই বছর জেলে আটক করে রাখা হয়।[৯] ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি মুজিবের জেলমুক্তির আদেশ পাঠ করার কথা থাকলেও খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, “উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।” এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরোক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সময়ে শেখ মুজিব জেলে অবস্থান করেই ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন স্থায়ী ছিল।[৩৯][৫২] ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।[২৪][৫৩][৫৪]

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক চীনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানী পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চীন সফর করেন।[৫৫][৫৬]

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৫৭] তিনি ২৬শে জুন জেল থেকে ছাড়া পান। মুক্তি পাবার পরপরই চলমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। একই বছরের অক্টোবর মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে যুক্ত থেকে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় উভয়কেই আটক করা হয়।[৫৮]

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৬০][৬১] একই বছরের ১৪ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল।[৬২] শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে আসনে ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন।[৬৩] সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং ১৫ই মে শেখ মুজিব উক্ত সরকারে যোগ দিয়ে কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।[৬৪] ২৯শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩১শে মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমান বন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো গণপরিষদের সদস্য হন।[৬৫] ১৭ই জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩শে জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে আইনসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন:[২৪]

| (ইংরেজি)

«Sir (President of the Constituent Assembly), you will see that they want to place the word ‘East Pakistan’ instead of ‘East Bengal’. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word ‘Bengal’ has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.[৩৯]» |

(বাংলা)

«স্যার (গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট), আপনি দেখবেন ওরা “পূর্ব বাংলা” নামের পরিবর্তে “পূর্ব পাকিস্তান” নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, পাকিস্তানের পরিবর্তে আপনাদের বাংলা (বঙ্গ) ব্যবহার করতে হবে। “বাংলা” শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবেন কিনা। এক ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটাই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো, তারা যেন আমাদের জনগণের রেফারেন্ডাম অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন।[৬৬][৬৭]» |

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১–২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে “মুসলিম” শব্দটি বাদ দেওয়া হয় ও শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৬৮] ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ই জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয়, যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়।[৬৯] ১৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারে যোগ দিয়ে একসাথে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।[৭০] ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্মেলনে যোগদান করার জন্য নয়াদিল্লি যান। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সময় ব্যয় করার জন্যে তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৭১][৭২] ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক জীবন-যাপনের সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমাজতন্ত্রের প্রতি উজ্জ্বীবিত করে তোলে। ১৯৫৭-৫৮ অর্থবছরের জন্য তিনি পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[৩১]

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খানের সমালোচনা করার জন্য ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তার উপর নজরদারি করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্যত গৃহবন্দি হিসেবে থাকেন।[৫৩] এ সময় আইয়ুব খান ৬ বছরের জন্য সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৭৩] ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর জেল থেকে ছাড়া পান।[৭৩][৭৪][৭৫]

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাকে নিয়ে গোপনে নিউক্লিয়াস ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা।[৭৪][৭৬] শেখ মুজিব ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন।[৭৫] ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।[৩৬] ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়। ২রা জুন তারিখে চার বছরব্যাপী বহাল থাকা সামরিক আইন তুলে নেওয়ার পর ১৮ই জুন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৯][৭৭] ২৫শে জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ই জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে যান এবং সেখানে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল।

পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন ও একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৮] এরপর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মহাসচিব[৭৯] ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনীতির নামে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রচলন এবং পাকিস্তানের কাঠামোতে এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব।[৮০] মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশ থেকে ৮০ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো ও তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[৮০] ঐ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের ন্যায্য দাবী পূরণে সামরিক শাসকদের উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।[৮১] অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে মুজিব আইয়ুববিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন।[৮২][৮৩] নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ভারতের দালাল অভিযুক্ত করে তাকে আটক করা হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৮৪] অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

ছয় দফা আন্দোলন

জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যেমন পাট) পূর্ব পাকিস্তান থেকে হবার পরও এতদাঞ্চলের জনগণের প্রতি সর্বস্তরে বৈষম্য করা হতো।[৮৫] এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক হারে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিকভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বৈষম্য সম্পর্কে আপত্তি জানাতে শুরু করেন।[৮৬] বৈষম্য নিরসনে শেখ মুজিব ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ছয় দফা দাবি হিসেবে পরিচিত। বাঙালির বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির “প্রাণের দাবি” ও “বাঁচা মরার দাবি” হিসেবে পরিচিতি পায়।[৮৭][৮৮] ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। ছয় দফার দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ–

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

- কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

- সমগ্র দেশের জন্যে দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন।

- ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। তবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে।

- অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

- আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[৮৯]

শেখ মুজিব এই দাবিকে “আমাদের বাঁচার দাবী” শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল–একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।[৮০] এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১০][৯০] এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মার্চে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করে জনসমর্থন অর্জন করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। ঐ বছরের মে মাসের ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়।[৯১] তার মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করায় ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।[৯২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন[টীকা ৩] বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত।[১১] ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।[টীকা ৪] তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে “আগরতলা ষড়যন্ত্র” নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।[৯৩] মামলায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ ও ১৩১ ধারা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে।[২৪] এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসের এক বিশেষ ট্রাইবুনালে এ মামলার শুনানি শুরু হয়।[১১] বিচারকার্য চলাকালীন ২৬ জন কৌশলী ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান কৌশলী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি অধিবেশনের জন্য ব্রিটেন থেকে আসেন আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। তাকে সাহায্য করেন তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমেদ। মামলাটিতে মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ ছিল। ১১ জন রাজসাক্ষী ও ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের, এম আর খান ও মুকসুদুল হাকিম।[১১] এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৯৪][৯৫] উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই গণআন্দোলনই “ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান” নামে পরিচিতি পায়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ , ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। একই সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ বছরেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধি প্রদান করেন।[৯৬][৯৭][৯৮] স্বীয় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয় দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু, তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন তিনি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে “বাংলাদেশ” নামে নামকরণের ঘোষণা দেন।[টীকা ৫][৩৯] মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে, যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদানে সাহায্য করে।[৯৯] তবে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

গণঅভ্যুত্থানের বিরূপ প্রভাবে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।[১০০] ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন।[১০১] তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে।[১০২] এতে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দুর্বল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে ‘স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা’ হিসেবে উল্লেখ করে।[১০৩] এসময় শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে থাকেন। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নির্বাচনের সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়।[১০২][১০৪] পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) “এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে” নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১০৫] ঐ সময় জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪৪ জন প্রতিনিধি থাকতেন।[১০৬][১০৭] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ায় জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ।[১০৮] ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।[২৪][৩৩][১০৫][১০৯]

নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি ঐ সরকারকে মেনে নেবেন না।[১১০][১১১] অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবের আসন্ন প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের প্রবল বিরোধিতা করে। এসময় শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি, যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে।[১১২] জুলফিকার আলি ভুট্টো গৃহযুদ্ধের ভয়ে শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান।[১১৩][১১৪] পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুবাশির হাসান শেখ মুজিবকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্ররোচনা দেন; যেখানে শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি।[১১৫] সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অগোচরে সম্পূর্ণ গোপনে এই আলোচনা সভাটি পরিচালিত হয়। একইসময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।[১১৬]

৭ই মার্চের ভাষণ

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দলটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।[১১৭] কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ উক্ত অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।[১১৮][১১৯][১২০] এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেওয়া হবে না।[৭৯] এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সকল প্রকার দোষ তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চালান। এ ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন–

“... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।”[১২১]

এর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[১২২] সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ইএমআই মেশিন ও টেলিভিশন ক্যামেরায় ভাষণের অডিও এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখা হয়।[১২২][১২৩] ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পাকিস্তান রেডিও’র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।[১২৩]

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক

১০ই মার্চ নির্বাচিত ১২ জন সংসদীয় শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ইয়াহিয়া খান বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৫ই মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন।[টীকা ৬][১২৪] ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন।[১২৫] কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণের পাশাপাশি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো চলমান থাকে।[১২৬] ১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মার্চ আলোচনায় যোগ দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ জন উপদেষ্টাকে সফরসঙ্গী করে ঢাকা আসেন। ২২শে মার্চ ভুট্টো-মুজিবের ৭০ মিনিটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১১৮] অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও ভুট্টো-মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ২৫শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত অপারেশন সার্চলাইট প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার শেখ মুজিবকে বিষয়টি জানান। ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঐদিনই রাত ১টা ১০ মিনিটে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।[১২৭][১২৮]

কারাভোগ

শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন।[৯] তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকারের আমলে। শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের প্রায় ১৩ বছর কারাগারে ছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে সহপাঠী বন্ধু আবদুল মালেককে মারপিট করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সেই বাড়িতে গিয়ে ধাওয়া করেন। সেখানে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে হিন্দু মহাসভার নেতাদের কৃত মামলায় শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো আটক করা হয়।[১২৯] সাত দিন জেলে থাকার পর মীমাংসার মাধ্যমে মামলা তুলে নেওয়া হলে শেখ মুজিব মুক্তি পান।[১৩০] এছাড়া ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহসভাপতি থাকা অবস্থায় বক্তব্য প্রদান এবং গোলযোগের সময় সভাস্থলে অবস্থান করায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দুইবার সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়।[১৩০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন কারাগারে ছিলেন। একই বছর ১১ই সেপ্টেম্বর আটক হয়ে মুক্তি পান ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি। এ দফায় তিনি ১৩২ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আবারও তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় ও ৮০ দিন কারাভোগ করে ২৮শে জুন মুক্তি পান। ওই দফায় তিনি ২৭ দিন কারাভোগ করেন। একই বছরের অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও শেখ মুজিবকে ২০৬ দিন কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর ১১ই অক্টোবর শেখ মুজিব আবার গ্রেফতার হন। এ সময়ে টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি আবারও গ্রেফতার হয়ে মুক্তি পান ওই বছরের ১৮ই জুন। এ দফায় তিনি কারাভোগ করেন ১৫৮ দিন। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয় দফা প্রস্তাব দেওয়ার পর তিনি যেখানে সমাবেশ করতে গেছেন, সেখানেই গ্রেফতার হয়েছেন। ওই সময়ে তিনি ৩২টি জনসভা করে বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে আবারও গ্রেফতার হয়ে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এ দফায় তিনি কারাগারে ছিলেন ২৮৮ দিন।[৯][১৩০]

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার ঘোষণা

ইয়াহিয়া খান ২৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে এক ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।[১৩১] পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[টীকা ৭][৩৯][১৩২] ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

“এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।”[১৩৩][১৩৪]

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাংলায় একটি ঘোষণা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন–

“সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।”[১৩৩][১৩৫]

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, “বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত হয় যে, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।”[১৩৬]

স্বাধীনতা ঘোষণার পরই রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর একটি দল তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ও সামরিক জিপে তুলে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৩৭][১৩৮] ঐ রাতে তাকে আটক রাখা হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। পরদিন তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে করে করাচিতে প্রেরণ করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতালোলুপ দেশপ্রেমবর্জিত লোক আখ্যা দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর আঘাত হানা এবং ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ তোলেন ও বলেন যে এই অপরাধের শাস্তি তাকে (শেখ মুজিবকে) পেতেই হবে।[১৩৭]

মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবন

লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে পাকিস্তানের উষ্ণতম শহর লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে শেখ মুজিবকে কড়া নিরাপত্তায় আটকে রাখা হয়। তাকে নিঃসঙ্গ সেলে (সলিটারি কনফাইন্টমেন্ট) রাখা হয়েছিল।[১৩৭] এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত।[১৩৯][১৪০]

১৯শে জুলাই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সামরিক আদালতে মুজিবের আসন্ন বিচারের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান এই আদালতের নেতৃত্ব দেন। তবে মামলার প্রকৃত কার্যপ্রণালী ও রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। লায়ালপুর কারাগারে সামরিক আদালত গঠন করা হয়। তাই মামলাটি “লায়ালপুর ট্রায়াল” হিসেবে অভিহিত।[২৪] এই মামলার শুরুতে সরকারের দিক থেকে প্রবীণ সিন্ধি আইনজীবী এ. কে. ব্রোহিকে অভিযুক্তের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিয়োগ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতে ১২ দফা অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগের মধ্যে ছিল–রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। ছয়টি অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আদালতে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই বক্তব্য শোনার পর শেখ মুজিব আদালতের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়া এবং তার পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন। গোটা বিচারকালে তিনি কার্যত আদালতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন। আদালত কক্ষে যা কিছু ঘটেছে, তা তিনি নিস্পৃহভাবে বরণ করেছিলেন। বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা, কোনো কার্যক্রমেই অংশ নেননি তিনি।[১৩৭]

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি সামরিক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর সামরিক আদালত বিচারের রায় ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে নেওয়া হয় মিয়ানওয়ালি শহরের আরেকটি কারাগারে। সেখানে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে কারাগার কক্ষে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তার পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[১৩৭] আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।[১৪১]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।[১৪২]

কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার ফলশ্রুতিতে ২০শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন।[১৪৩] ক্ষমতা হস্তান্তরকালেও ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনুরোধ করেন।[টীকা ৮] কিন্তু ভুট্টো নিজের স্বার্থ, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের পরিণতি ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করতে চাননি।[১৪৩][১৪৪] শেখ মুজিবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলতে চান এবং মিঁয়াওয়ালী কারাগারের প্রধান হাবিব আলীকে সেরূপ আদেশ দিয়ে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানকে মিঁয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একটি অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর ২৬শে ডিসেম্বর সিহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঐদিন সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন।[১৪৩][১৪৪] ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৯ অথবা ৩০ ডিসেম্বর)[১৪৫] পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আবার ভুট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠক হয়। ভুট্টো তাকে পশ্চিম পাকিস্তান ও নবগঠিত বাংলাদেশের সাথে ন্যূনতম কোন “লুস কানেকশন” রাখার অর্থাৎ শিথিল কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় এসে জনগণের মতামত না জেনে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন।[১৪৩][১৪৪]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। সেদিন রাত ২টায় অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারির প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি ছাড়ে। ভুট্টো নিজে বিমানবন্দরে এসে শেখ মুজিবকে বিদায় জানান।[১৪৩] লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি প্রথমে লন্ডন থেকে ভারতের নয়াদিল্লিতে পৌঁছান এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ও “ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু” বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১৪৬] তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।[১৪৬]

বাংলাদেশ শাসন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন।[৩১]

সংবিধান প্রণয়ন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেন। ১৫ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, ‘শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাঙালি জাতিসত্তা, সমাজতন্ত্র, জনসম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা। সংবিধানের চারটি মূলনীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে চারটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই চারটি মূলনীতিকে একসাথে মুজিববাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।’[১৪৭][১৪৮]

৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৪৯][১৫০] ঐ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিব ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।[১৫১]

নবরাষ্ট্র পুনর্গঠন

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত নয় মাসব্যাপী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।[টীকা ৯][১৫২][১৫৩] শেখ মুজিব এই ধ্বংসযজ্ঞকে “মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ” হিসেবে উল্লেখ করে ৩০ লাখ মানুষ নিহত ও ২ লাখ নারীর ধর্ষিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।[১৫৩] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের জন্য উল্লেখযােগ্য কর্মসূচি হাতে নেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযােদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা এবং ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় চালু করেন।[১৫৪] ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন।[১৫৫] তার শাসনে অসন্তুষ্ট ডানপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থন পেতে তিনি সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় তিনি “মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাকারী দালালেরা” তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং দালাল অধ্যাদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন।[১৫৫] তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর পোড়ানো ও বিস্ফোরক ব্যবহারে ক্ষতিসাধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি।[১৫৬][১৫৭] অত্যন্ত অল্প সময়ে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ ছিল শেখ মুজিব সরকারের উল্লেখযােগ্য সাফল্য।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। গ্রাম বাংলার ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য তিনি “খাই-খালাসী আইন” পাশ করেন। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বাের্ড প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকারগুলোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভায় প্রত্যক্ষ ভােটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রশাসনে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ[টীকা ১০] বণ্টন, ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, ১০ লাখ বসতবাড়ি নির্মাণ, চীনের কয়েক দফা ভেটো সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, ৩০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাবর্তন শুরুসহ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়ােজন করেন।[৩৩] মুজিব শতাধিক পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৫৮] মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরফলে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান হতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।[১৫৯] এছাড়াও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি বৃহত্তর জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেন।[১৬০]

অর্থনৈতিক নীতি

নব নির্বাচিত মুজিব সরকার গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তন্মধ্যে ছিল–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি। এছাড়া ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এবং যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরমভাবে ভেঙে পড়েছিল।[১৬১] অর্থনৈতিকভাবে মুজিব একটি বিস্তৃত পরিসরের জাতীয়করণ কার্যক্রম হাতে নেন। বছর শেষ হতে না হতেই, হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান থেকে চলে আসে ও হাজার হাজার অবাঙালি পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী শিবিরগুলোতে রয়ে যায়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য বৃহৎ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।[১৫৯] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৭৩–১৯৭৮) কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৬২] তারপরও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চালের দাম আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, যা ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। উক্ত দুর্ভিক্ষের সময় রংপুর জেলায় খাদ্যাভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের অব্যবস্থাপনাকে সেসময় এর জন্যে দোষারোপ করা হয়।[১৬৩] মুজিবের শাসনামলে দেশবাসী শিল্পের অবনতি, বাংলাদেশী শিল্পের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং জাল টাকা কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ করে।[১৬৪]

যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রীয় সফর বিলাসিতা ও অব্যবস্থাপনায় পূর্ণ ছিল। সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ ১৯৭৩ সালে কানাডার অটোয়াতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিলাসবহুল বিমানবহরের সমালোচনা করে বলেন, “যত দরিদ্র দেশ, তাদের নেতাদের ভাড়া করা গাড়ির বহর তত বড়।”[১৬৫]

পররাষ্ট্রনীতি

চার বছরের কম সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে যে সাফল্য এনেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের স্বীকৃতিও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। “কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব” ছিল মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।[১৬৬] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ ১১৩টি[টীকা ১১] দেশের স্বীকৃতি লাভ করে।[৩১] শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ গ্রহণ করে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান।[৩৯]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪৬] মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন।[১৬৭] মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারষ্পরিক আন্তরিকতাপূর্ণ সমঝোতা ছিল।[১৪৮] শেখ মুজিবের অনুরোধক্রমে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় বাহিনীকে নিজ দেশে ফেরৎ নিয়ে যান।[৩৯] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। দেশটির শীর্ষ চার নেতা পোদগর্নি, কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো তাকে অভ্যর্থনার জন্য ক্রেমলিনে সমবেত হন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জাপান সফর করেন। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো শেখ মুজিবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।[১৬৮]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেন।[১৬৯] উক্ত সম্মেলনে মুজিব তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন[১৭০] যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে।[১৫৫] তিনি একই বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ৫০টি সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।[১৭১]

সামরিক বাহিনী গঠন

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত প্রকল্প গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়ােজনীয় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেন। যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে পদাতিক বাহিনীর জন্য ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র আনা হয়। ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সােভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তৎকালে উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক আকাশযান মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে মিশর থেকে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক আনা সম্ভব হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সামরিক কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ব্রিটেন, সােভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করে এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তােলেন। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। প্রত্যাবর্তনকারী বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০। এই সকল কর্মকর্তা ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের দেশের প্রথম সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সামরিক সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীঘিনালা, রুমা, আলীকদমের ন্যায় স্থানে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ছাউনি গড়ে তোলা হয়।[২৮]

সমালোচনা ও বিতর্ক

জাতীয় রক্ষীবাহিনী

শেখ মুজিবের ক্ষমতালাভের পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র বিভাগ গণবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত বামপন্থী বিদ্রোহীরা মার্ক্সবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।[১৭২][১৭৩] গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করেন। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।[১৭৪][১৭৫] রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর এক-ষষ্ঠাংশ।[২৮] শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই ঐ বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড,[১৭৬][১৭৭] গুম, গোলাগুলি,[১৭৮] এবং ধর্ষণের[১৭৭] সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের যথেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি অত্যাচার, লুটপাট এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ন্যায় জলপাই রঙের পোশাক এবং বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে ভারতের সহায়তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

গণঅসন্তোষ সত্ত্বেও মুজিব সরকার ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী “জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ-১৯৭২” এ একটি সংশোধনী জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন।[১৭৯] এতে জনগণের মধ্যে মুজিব সরকারের প্রতি সুপ্ত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সেইসাথে রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন অনাচারের কারণে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[১৮০] রক্ষীবাহিনীকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর অভিযোগে সেনাবাহিনীর একাংশের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।[১৮১]

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

স্বাধীনতার পর অচিরেই মুজিবের সরকারকে ক্রমশ বাড়তে থাকা অসন্তোষ সামাল দিতে হয়। তার রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমভিত্তিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রশিক্ষিত জনবল, অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৫৮] মুজিব অতিমাত্রায় জাতীয় নীতিতে মনোনিবেশ করায় স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করায় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি।[১৮২] আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।[১৮৩] এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।[১৪৮]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।[১৫৮] রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় মুজিবও তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন।[১৮৪] এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিব নতুন যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, একে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।[টীকা ১২][১৮৫]

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল–সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি।[১৮৫] ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সরকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় ৬ই জুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল, সরকারি-বেসরকারি এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিব নিজেকে আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।[টীকা ১৩][১৮৫] বাকশাল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের বিবেচিত করে এককভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে। বাকশাল বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারপন্থী চারটি সংবাদপত্র বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়।[১৮৩] শেখ মুজিব জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় বাকশাল-বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করেন এবং সারাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন।[১৮৬] অনেকের মতে, তার এই নীতির ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দুর্নীতি, কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। তবে রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও মুজিব নীরব ভূমিকা পালন করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারীরা মুজিবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন[১৮৭] এবং তার কর্মকাণ্ডকে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিরোধী বলে গণ্য করেন।[১৪৮] মুজিব ও বাকশাল বিরোধীরা গণঅসন্তোষ এবং সরকারের ব্যর্থতার কারণে মুজিব-সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ওঠে।[১৮৩]

হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রত্যূষে একদল সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে।[টীকা ১৪][২৪][১৪৮][১৮৮] শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্য–বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, শেখ রাসেল, শেখ মুজিবের ভাই শেখ আবু নাসের হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আরজু মনি, শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতনি সুকান্ত বাবু, বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত ও এক আত্মীয় বেন্টু খানকে হত্যা করা হয়।[১৮৯][১৯০] এছাড়া শেখ মুজিবের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জামিল উদ্দিন আহমেদ, এসবি কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক নিহত হন।[১৯০] কেবলমাত্র তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[১৯১]

শেখ মুজিবের শরীরে মোট ১৮টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, একটি বুলেটে তার ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৯২] শেখ মুজিব ও তার পরিবারের মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করতে সেনা সদর থেকে ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি গিয়ে দেখেন যে নির্দিষ্ট কফিনে শেখ মুজিবের মরদেহ মনে করে তার ভাই শেখ নাসেরের মরদেহ রাখা হয়েছে। দায়িত্বরত সুবেদার এর ব্যাখ্যা দেন যে, দুই ভাই দেখতে অনেকটা একরকম হওয়ায় ও রাতের অন্ধকারের কারণে মরদেহ অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল।[১৯৩][১৯৪] শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার খবর বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচারিত হওয়ার পর কারফিউ জারি করা হয়।[১৯৫] পরের দিন ১৬ আগস্ট শেখ মুজিবের মরদেহ বহনকারী কফিন একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হয় এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। মাওলানা শেখ আবদুল হালিম জানাজা পড়ান।[১৯৬] অন্যান্যদেরকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১৯৩] রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের সম্মানে বরগুনার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় উদ্যোগে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।[১৯৭] এসময় মারডেকা টুর্নামেন্টের আসরে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অবস্থানরত বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল তাদের খেলা শুরুর পূর্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।[১৯৭] মুজিব ও নিহতদের স্মরণে ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজধানী ঢাকা জুড়ে মৌন মিছিলের পর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ সমবেত হয়।[১৯৮][১৯৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ভারত, ইরাক এবং ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যম শোক বার্তা দেয়।[২০০]

প্রতিক্রিয়া ও বিচার

সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির পদে স্থলাভিষিক্ত হন।[২০১] ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত পাল্টা-অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত এবং বন্দী হন।[২০২]

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (দায়মুক্তির অধ্যাদেশ) জারি করেন[২০৩] এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থী[২০৪] প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেওয়া হয়, যা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে জাতীয় সংসদে রহিত করা হয়। সংবাদমাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে দায়ী করা হয়।[২০৫] লরেন্স লিফশুলজ বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টারের সূত্রে সিআইএ-কে সামরিক অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন।[২০৬] মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বহু বছরের জন্য চলমান রাজনৈতিক সংঘাতের সূচনা ঘটে। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যে উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশে চলমান অচলাবস্থা তৈরি হয় ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তৃতীয় সেনা অভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসীন হয়।[২০৭] তিনি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সমর্থন করে মুজিব হত্যার বিচার স্থগিত করে দেন এবং মুজিবপন্থী সেনাসদস্যদের গ্রেফতার করেন।[১৮৭] সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[২৪][২০৮] ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের করেন[২০৯] এবং ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিচারক কাজী গোলাম রসুল শেখ মুজিব হত্যার বিচারের এজলাস গঠন করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রায়ের বিরুদ্ধে কৃত আপিলে হাইকোর্টের দুইটি বেঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়। ফলে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মামলাটি তৃতীয় বেঞ্চে পাঠানো হয় এবং সেখানে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে।[টীকা ১৫] ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ৫ জন আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[টীকা ১৬][২১০] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদকে ভারত থেকে বাংলাদেশে এনে গ্রেফতার করা হয় এবং ১২ই এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।[২১১][২১২]

নির্বাচনী ইতিহাস

| বছর | নির্বাচনী এলাকা | দল | ভোট | % | ফলাফল | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ১৯৫৪ | গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মুসলিম | যুক্তফ্রন্ট | ১৯,৩৬২ | অজ্ঞাত | বিজয়ী | |

| ১৯৭০ | এনই-১১১ ঢাকা-৮[গ] | নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ | ১,৬৪,০৭১ | অজ্ঞাত | বিজয়ী | |

| এনই-১১২ ঢাকা-৯[ঘ] | ১,২২,৪৩৩ | অজ্ঞাত | বিজয়ী | |||

| ১৯৭৩ | ঢাকা-১২ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | ১,১৩,৩৮০ | অজ্ঞাত | বিজয়ী | |

| ঢাকা-১৫[ঙ] | ৮১,৩৩০ | অজ্ঞাত | বিজয়ী | |||

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দাদা আব্দুল হামিদের আদেশে শেখ মুজিবের বাবা ১৪ বছর বয়সী শেখ মুজিবকে তার ৩ বছর বয়সী সদ্য পিতৃ-মাতৃহীন জ্ঞাতি বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিয়ে দেন।[টীকা ১৭][২১৫] বেগম ফজিলাতুন্নেছার বাবা শেখ জহিরুল হক ছিলেন মুজিবুর রহমানের দুরসম্পর্কের চাচা। উল্লেখ্য, তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুন আপন চাচাতো ভাইবোন ছিলেন। বিয়ের ৯ বছর পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব ২২ বছর বয়সে ও ফজিলাতুন্নেসা ১২ বছর বয়সে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন।[২১৬] এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়–শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং শেখ রাসেল।[২৯]

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা অক্টোবর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ পরিবারকে এই বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখে।[২১৭] শেখ কামাল ও জামাল পাহারারত সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। শেখ কামাল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের একজন সমন্বয়ক ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন কমিশন লাভ করেন।[২১৮] তিনি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি ছিলেন।[২১৮] তাকে শেখ মুজিবের শাসনামলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[২১৯] শেখ জামাল যুক্তরাজ্যের রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে যোগ দেন।[২২০][২২১][২২২][২২৩]

শেখ মুজিবের প্রায় পুরো পরিবারই ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট রাতে সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। কেবলমাত্র দুই কন্যা–শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঐসময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানের কারণে বেঁচে যান। শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ এবং এরপর ২০০৯ থেকে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।[২২৪][২২৫] ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[২২৬] তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবেও তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২২৭]

শেখ রেহানার কন্যা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ টিউলিপ সিদ্দিক[২২৮] ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের সদস্য (গ্রেটার লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসন থেকে নির্বাচিত)।[২২৯] শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত শ্রমিকনেতা ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।[২৩০][২৩১] ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন ও ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন (উভয়েই ১৫ আগস্ট নিহত হন)।[২৩১][২৩২] বর্তমানে শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ[২৩০] এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দীন ও শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল বাংলাদেশের সাবেক সাংসদ।[২৩৩][২৩৪] শেখ ফজলে নূর তাপস,[২৩২] মজিবুর রহমান চৌধুরী, নূর-ই-আলম চৌধুরী, আন্দালিব রহমান, শেখ তন্ময়, সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, শেখ ফজলে শামস পরশ,[২৩২] এবং শেখ ফজলে ফাহিম–বাংলাদেশের প্রথমসারির রাজনীতিবিদ ও সম্পর্কে তার নাতি হন।[২৩৪]

রচিত গ্রন্থাবলি

শেখ মুজিব দুই খণ্ডে তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যেখানে তিনি স্বীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবনেরও বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি তার চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও লিখে রেখেছিলেন। এইসব রচনা তার মৃত্যুর পর তদ্বীয় তনয়া শেখ হাসিনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[২৩৫][২৩৬] তার রচিত বইগুলোর রচনাশৈলীতে সাহিত্যের গুণগতমান খুঁজে পাওয়ায় তাকে লেখক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।[২৩৭]

| নাম | প্রকাশকাল | প্রকাশনী | বিষয়বস্তু | তথ্যসূত্র |

|---|---|---|---|---|

| অসমাপ্ত আত্মজীবনী | জুন ২০১২ | দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড | শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজের জীবনী লিখেছেন। এই গ্রন্থটি ইংরেজিসহ আরও কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। | [২৩৮][২৩৯] |

| কারাগারের রোজনামচা | মার্চ ২০১৭ | বাংলা একাডেমি | গ্রন্থটি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানের কারাভোগের দিনলিপি। গ্রন্থটির নামকরণ করেন তার কনিষ্ঠা কন্যা শেখ রেহানা। | [২৪০][২৪১] |

| আমার দেখা নয়াচীন | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | বাংলা একাডেমি | ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে গণচীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে শেখ মুজিবের চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত। | [৫৫][২৪২][২৪৩] |

| আমার কিছু কথা | ২০২০ | ইতিহাস প্রকাশন | [২৪৪] | |

রাজনৈতিক মতাদর্শ

ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন। এই সময় থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মুসলিম লীগে তিনি ছিলেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন উপদলে, যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন।[১৪৭] তবে মুসলিম লীগের প্রতি দলীয় আনুগত্যের তুলনায় সোহ্রাওয়ার্দীর প্রতি তার ব্যক্তিগত আনুগত্য প্রবল ছিল।[১৪৭] আবদুল গাফফার চৌধুরীর মতে, শেখ মুজিব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য হিসেবে পরিচিত হলেও তার রাজনৈতিক চরিত্র গড়ে উঠেছিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম, সুভাষ বসু ও মাওলানা ভাসানীর রাজনীতির প্রভাব বলয়ে থেকে।[২৪৫] তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন; আবার তিনি যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগেও সামিল হন।[টীকা ১৮][১৪৭] অনেক ঐতিহাসিক শেখ মুজিবের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ হিসেবে বর্ণনা করেন। তার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী তারা, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম সমাজ লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও আসাম নিয়ে ভারতের বাইরে পৃথক রাষ্ট্রের ধারণার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বাস্তবতায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালি মুসলিমের ভবিষ্যৎ গড়তে বাধ্য হন।[১৪৭][২৪৬]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে ঘিরে আবর্তিত হয়।[২৪৬] মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে আরো অনেকের সাথে শেখ মুজিব এই দল থেকে সরে দাঁড়ান। ২৪ বছরের পাকিস্তান আমলের অর্ধেকটা সময় কারাগারে এবং দু-এক বছর ছাড়া পুরোটা সময় জুড়ে বিরোধীদলে অবস্থান করেই তিনি কাটিয়ে দেন।[৩৭] একক পাকিস্তান ধারণার ভঙ্গুরতার বিষয়টি তার লেখা ডায়েরি ও অসংখ্য বক্তৃতায় উঠে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা “পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র করছেন” এমন অভিযোগ তুলে তাকে প্রায়ই পাকিস্তানের দুশমন, ভারতের দালাল ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩৭][২৪৬]

রাজনৈতিক গুরু সোহ্রাওয়ার্দীর মতোই শেখ মুজিব ছিলেন পশ্চিমা ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক।[১৪৭] পাকিস্তান আমলের পুরোটা সময় জুড়ে তজ্জন্যে আন্দোলন সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথমদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪৭] পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ক্রমাগত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে দুইবার গণচীন ও একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে জনগণের জীবনমান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের প্রদর্শিত সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি শেখ মুজিবের আগ্রহ বাড়তে থাকে।[২৪৭] তিনি আওয়ামী লীগকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির মতো সামাজিক গণতন্ত্রী দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইতেন। তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩৭] তবে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমন-নিপীড়ন ও বাকশাল গঠন করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন; সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য জেল-জুলুম সহ্য করে শেষে নিজেই তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ায় অনেকে একে আদর্শচ্যুতি হিসেবে অভিহিত করেন।[১৫৯]

মুসলিম লীগের মাধ্যমে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও শেখ মুজিব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পরবর্তী জীবনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাজনীতি করেন।[টীকা ১৯][২৪৮] তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন। তার দল আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার সকল ধর্মের বাঙালির সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই দল ও পরবর্তীকালে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।[১৪৭] ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামি অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন।[১৫৫] জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি এবং ভাষণের সময় শেখ মুজিব ইসলামিক সম্ভাষণ ও শ্লোগান ব্যবহার বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের কথা উল্লেখ করতে থাকেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে মুজিব তার স্বভাবসুলভ “জয় বাংলা” অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলিমদের পছন্দনীয় “খোদা হাফেজ” বলতেন।[১৫৫] শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন, মানুষ ভুল থেকেই শেখে। তার মতাদর্শ নিজের ভুল স্বীকার ও সংশোধনের পক্ষে ছিল।[টীকা ২০][২৪৯]

মূল্যায়ন

উপাধি

- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত সম্মেলনে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করেন।[৯৮]

- আ. স. ম. আবদুর রব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৫০] এর পূর্বে তাজউদ্দীন আহমেদ ও ১৯৭৫ সালে মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে "জাতির জনক" সম্বোধন করেন।[১৮][১৯] পরবর্তীকালে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী তাকে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের “জাতির জনক” হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[২৫১] যদিও ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই পঞ্চদশ সংশোধনীটি অবৈধ বলে রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।[২৫২][২৫৩]

- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলা’র পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে পরিচালিত শ্রোতা জনমত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।[১৬]

- ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে কূটনীতিকেরা তাকে ‘বিশ্ব বন্ধু’ (ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেয়।[২৫৪]

প্রাপ্তি ও পুরস্কার

বিশ্ব শান্তি পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও ক্যুরি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।[২৫৫][২৫৬] এটি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক।[২৫৬][২৫৭]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক পত্রিকা শেখ মুজিবুর রহমানকে “রাজনীতির কবি” বলে আখ্যায়িত করে লিখে, “তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাঁদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতির কবি।”[২৫৮] কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বকে হিমালয় পর্বতমালার সাথে তুলনা করে বলেন:

“আমি হিমালয় দেখিনি তবে আমি মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।”[২৫৯][২৬০]

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসার পর ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠন করলে এ ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটে। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন বাতিল করে দেয়। পরে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবারও রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসলে আবারও ১৫ই আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণা করা হয়।[২৬১] বাংলাদেশী প্রতিটি ধাতব মুদ্রা ও টাকায় শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি রয়েছে এবং বাংলাদেশের বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।[২৬২]

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।[২৬৩] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় “মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি” হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করে।[২৬৪][২৬৫][২৬৬]