বাংলার নবাব

| বাংলার নবাব | |

|---|---|

| প্রাক্তন রাজতন্ত্র | |

| প্রাদেশিক | |

| |

| বাংলার নবাবের কোট অফ আর্মস | |

| |

| প্রথম শাসক মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ – ৩০ জুন ১৭২৭ | |

| প্রথম রাজশাসক | মুর্শিদকুলি খাঁ |

| শেষ রাজশাসক | সিরাজউদ্দৌলা (স্বাধীন) মনসুর আলী খান (ব্রিটিশদের অধীনে) |

| সম্বোধন | জাহাঁপনা, নবাব সাহেব, হুজুর |

| দাপ্তরিক আবাস | হীরাঝিল প্রাসাদ, চেহেল সেতুন প্রাসাদ, হাজারদুয়ারী প্রাসাদ |

| নিয়োগকর্তা |

|

| রাজতন্ত্রের সূচনা | ১৭১৭ |

| রাজতন্ত্রের সমাপ্তি | ১৮৮৪ |

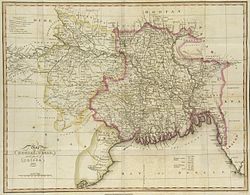

বাংলার নবাব[১][২][৩] মুঘল ভারতে বাংলা সুবাহের বংশগত শাসক ছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার নবাব বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিনটি অঞ্চলের প্রকৃত স্বাধীন শাসক ছিলেন যা আধুনিক সার্বভৌম বাংলাদেশের এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল। নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে সুবাহ বাংলার সীমা সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করে।[৪][৫][৬] তাদেরকে প্রায়ই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৭] মুর্শিদাবাদে নবাবদের বাসস্থান ছিল যা কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মধ্যে অবস্থিত। তাদের প্রধান একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রথম নবাব হয়েছিলেন। নবাবরা মুঘল সম্রাটের নামে মুদ্রা জারি করতে থাকলেও সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে স্বাধীন রাজা হিসেবে শাসন করতেন। সুবাহ বাংলা দিল্লির রাজকীয় কোষাগারে বৃহত্তম অবদান রাখতে থাকে। জগৎ শেঠের মতো ব্যাংকারদের দ্বারা সমর্থিত নবাবরা মুঘল দরবারের আর্থিক মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।

নবাবগণ, বিশেষ করে ১৬ বছরের আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িত ছিলেন। শেষের দিকে, তিনি বাংলার পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের দিকে মনোযোগ দেন।[৮]

বাংলার নবাবরা প্রাক-শিল্পায়নের সময়কাল তত্ত্বাবধান করছিলেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ত্রিভুজ ছিল সুতি মসলিন কাপড়, সিল্ক কাপড়, জাহাজ নির্মাণ, বারুদ, সল্টপেটর ও ধাতব শিল্পের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কশিমবাজার, বালেশ্বর, পিপেলি ও হুগলিতে অন্যান্য শহর, নগর এবং বন্দরগুলোয় কারখানা স্থাপন করা হয়। এই অঞ্চলটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অস্ট্রীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অস্টেন্ড কোম্পানি ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ কোম্পানি শেষ পর্যন্ত নবাবদের কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৭৫৬ সালে কলকাতা অবরোধের নবাব বাহিনী প্রধান ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করার ঘটনার পর ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি নৌবহর প্রেরণ করে যারা পলাশীর যুদ্ধে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে। মীরজাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বসানো হয়। তার উত্তরসূরী মীর কাসিম ব্রিটিশদের ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মীর কাসিম, অবধের নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের পরাজয় ভারতজুড়ে ব্রিটিশ সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করে। টিপু সুলতানের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতীয় মহীশূর রাজ্য উপমহাদেশের সবচেয়ে ধনী রাজতন্ত্র হিসেবে বাংলার নবাবকে ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু এটি স্বল্পস্থায়ী ছিল যা ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়। ব্রিটিশরা তখন মারাঠা ও শিখদের পরাজিত করার দিকে নজর দেয়।

১৭৭২ সালে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যালয় মুর্শিদাবাদ থেকে নবগঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃত রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন।[৯] নবাবরা ১৭৫৭ সাল থেকে সমস্ত স্বাধীন কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার মুঘল দরবারের প্রতীকী কর্তৃত্ব বাতিল করে। ১৮৮০ সালের পর বাংলার নবাবদের বংশধরগণ কেবলমাত্র আভিজাতিক খেতাবের মর্যাদা নিয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব হিসাবে স্বীকৃত হয়।[১০]

ইতিহাস

[সম্পাদনা]

স্বাধীন নবাবগণ

[সম্পাদনা]বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনী সুবাহ ছিল।[১১] ১৫০০-এর দশকে আকবরের বিজয়ের পর থেকে বাংলার মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি পদ ছিল। নেজামত (রাজত্ব) ও দেওয়ানি (প্রধানমন্ত্রীত্ব) মুঘলদের অধীনে প্রাদেশিক সরকারের দুটি প্রধান শাখা ছিল।[১২] নেজামত-এর দায়িত্বে সুবাদার ছিলেন এবং রাজস্ব ও আইনত বিষয়ের জন্য দায়ী দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) সহ কার্যনির্বাহী পক্ষের অধস্তন কর্মকর্তাদের একটি শৃঙ্খল ছিল।[১২] মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে মুঘল প্রদেশগুলোতে অসংখ্য স্বায়ত্তশাসিত দুর্গ তৈরি হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলে নবাবগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[১২][১৩] ১৭০০-এর দশকের গোড়ার দিকে মুঘল দরবারে নামমাত্র কর প্রদান সত্ত্বেও নবাবগণ কার্যত স্বাধীন ছিলেন।[১৩]

মুঘল দরবার রাজস্বের জন্য বাংলার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। বাংলার মুঘল ছোটলাট আজিম-উস-শানের সাথে তার প্রধানমন্ত্রী (দেওয়ান) মুর্শিদকুলি খাঁর সাথে তিক্ত ক্ষমতার লড়াই ছিল। বিবাদের ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেব আজিম-উস-শানকে বাংলার বাইরে স্থানান্তরিত করেন। সুবাদারের পদত্যাগের পর প্রাদেশিক প্রধান মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার প্রকৃত শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। তার প্রশাসনিক অভ্যুত্থান দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) ও সুবাদার (রাজ্যপাল) দুজনের দপ্তরকে একীভূত করে। ১৭১৬ সালে খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে নিজের নামে একটি নতুন শহরে স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখসিয়ার খাঁকে বংশগতভাবে নবাব নাজিম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। নবাবের এখতিয়ার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জেলা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪] নবাবের অঞ্চল পশ্চিমে অবধের সীমান্ত থেকে পূর্বে আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নবাবের প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঢাকার নায়েব নাজিম তথা প্রাক্তন প্রাদেশিক রাজধানীর নগরপিতা ছিলেন যার যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্ব সম্পদ ছিল; ঢাকার নায়েব নাজিমও পূর্ব বাংলার অনেক অংশ শাসন করতেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা পাটনা, কটক ও চট্টগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব শক্তিশালী ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ ও মহাজন পরিবারগুলির সমর্থন পেতেন। জগৎ শেঠ দিল্লির রাজকোষে বাংলার রাজস্বের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতেন।[১৫] তারা এই অঞ্চলে কর্মরত নবাব ও ইউরোপীয় কোম্পানি উভয়েরই অর্থদাতা হিসেবে কাজ করতেন।

ঢাকা ও সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে বাংলার মসলিন ব্যবসার বিশ্বব্যাপী চাহিদার কারণে নবাবরা রাজস্ব লাভ করতেন। মুর্শিদাবাদ রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১৬] চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মাণশিল্পে উসমানীয় ও ইউরোপীয়দের চাহিদা ছিল। পাটনা ধাতু শিল্পের কেন্দ্র ও সামরিক-শিল্প নগরী ছিল। বাংলা-বিহার অঞ্চল বারুদ ও লবণের প্রধান রপ্তানিকারক ছিল।[১৭][১৮] নবাবগণ বাংলায় ব্যাংকিং, হস্তশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান সংগঠনের যুগ প্রত্যক্ষ করেছেন।

বাংলা ইউরেশিয়া পর্যন্ত বসবাসরত ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করেছিল। মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ সহ এবং ঢাকার বড় কাটরা এবং ছোট কাটরার ক্যারাভানসরাইয়ে ব্যবসায়ীদের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ওলন্দাজ বাংলার বাণিজ্যকুঠির মধ্যে উড়িষ্যার পিপেলির প্রধান ডাচ বন্দর সহ রাজশাহীতে ডাচদের বসতি; এবং কাশিম বাজার ও হুগলি শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডেনীয়রা বাঁকিপুরে ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলোতে বাণিজ্যকুঠি তৈরি করে। উড়িষ্যার বালেশ্বরে একটি বিশিষ্ট অস্ট্রীয় বাণিজ্যকুঠি ছিল। বাংলার শহরগুলো দালাল, শ্রমিক, পিয়ন, নায়েব, উকিল ও সাধারণ ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ ছিল।[১৯]

নবাবগণ মুঘল চিত্রশিল্পের মুর্শিদাবাদ শৈলী, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাউল ঐতিহ্য ও স্থানীয় কারুশিল্প সহ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খাঁ ফরাবাগ (জয়ের উদ্যান) নামে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ, সামরিক ঘাঁটি, শহরের প্রবেশদ্বার, রাজস্ব দপ্তর, দরবার ও মসজিদগুলোকে গড়ে তোলেন যার মধ্যে খাল, ফোয়ারা, ফুল ও ফলের গাছ ছিল। দ্বিতীয় নবাবের শাসনামলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একীভূতকরণের যুগ দেখা যায়।[১৯]

তৃতীয় নবাব সরফরাজ খাঁ নাদের শাহের ভারত আক্রমণ সহ সামরিক ব্যস্ততায় নিয়োজিত ছিলেন। সরফরাজ খান গিরিয়ার যুদ্ধে তার সহকারি আলীবর্দী খাঁর হাতে নিহত হন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] আলীবর্দী খাঁর অভ্যুত্থানের ফলে এক নতুন রাজবংশের সৃষ্টি হয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ মারাঠা সাম্রাজ্যের নির্মম আক্রমণ সহ্য করেছিলেন। মারাঠারা ১৭৪১ থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় ছয়টি অভিযান পরিচালনা করে। মারাঠা সেনাপতি নাগপুরের প্রথম রাঘোজি উড়িষ্যার বিশাল অংশ জয় করেন।[২০] নবাব আলীবর্দী খাঁ ১৭৫১ সালে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত উড়িষ্যার বিশাল অংশ দখল করে রাঘোজির সাথে শান্তি স্থাপন করেন। মারাঠারা বার্ষিক কর প্রদানের দাবী জানায়।[২১] মারাঠারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা কখনই নবাবের অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করবে না।[২২][২৩] ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলো বাংলায় আরও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তার দমনমূলক কর আদায়ের কৌশলের জন্য কুখ্যাত ছিলেন এবং মধ্যে অর্থ পরিশোধ না করার জন্য নির্যাতনও করা হত।[২৪] নবাব আলীবর্দী খাঁর উত্তরসূরি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলায় ব্রিটিশদের উপস্থিতি সম্পর্কে ক্রমশ সতর্ক হয়ে ওঠেন। তিনি উত্তর দিক থেকে দুররানি সাম্রাজ্য ও পশ্চিম দিক থেকে মারাঠাদের আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন। ১৭৫৬ সালের ২০ জুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা অবরোধ শুরু করে একটি সিদ্ধান্তমূলক বিজয় লাভ করেন। নবাবের বাহিনীর দখলে আসায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ব্রিটিশরা কিছু সময়ের জন্য বিতাড়িত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়ামের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি নৌবহর প্রেরণ করে। ১৭৫৭ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটিশরা ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার করে। নবাবের এই অচলাবস্থা জুন মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। নবাবও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সহযোগিতা শুরু করেন যা ব্রিটিশদের ক্রোধ আরও বাড়িয়ে তোলে। সাত বছরের যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুনে বাংলার নবাবদের স্বাধীনতার অবসান ঘটায়।[২৫][২৬] নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তার ফরাসি মিত্ররা নবাবের সেনাপতি মীর জাফরকে ব্রিটিশদের পক্ষে দলত্যাগ করার কারণে বিচলিত হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশরা সুবাহ বাংলার উপর ব্যাপক প্রভাব অর্জন করে। শেষ স্বাধীন নবাবকে তার প্রাক্তন কর্মকর্তারা গ্রেফতার করে এবং তার দরবারীদের উপর চালানো বর্বরতার প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করে।

ব্রিটিশ প্রভাব ও উত্তরাধিকার

[সম্পাদনা]মীর জাফরকে ব্রিটিশরা পুতুল নবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জাফর ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি গোপন চুক্তি করে। এর ফলে ১৭৬০ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশরা মীর জাফরের স্থলে তার জামাতা মীর কাসিমকে বসায়। মীর কাসিম নিজের প্রথম কাজগুলোর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম,[২৭] বর্ধমান ও মেদিনীপুরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। মীর কাসিমও একজন জনপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। কিন্তু মীর কাসিমের স্বাধীন চেতনা অবশেষে ব্রিটিশদের নিকট সন্দেহের জন্ম দেয়। ১৭৬৩ সালে মীর জাফরকে নবাব হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। মীর কাসিম ব্রিটিশ ও তার শ্বশুরের বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি মুঙ্গেরে নিজের রাজধানী স্থাপন করে একটি স্বাধীন সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। মীর কাসিম পাটনায় ব্রিটিশদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে কোম্পানির দপ্তর দখল করেন এবং এর বাসিন্দাদের হত্যা করেন। মীর কাসিম ব্রিটিশদের মিত্র গোর্খা রাজ্যেও আক্রমণ করেন। মীর কাসিম অবধে নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মিত্রতা করেন। মুঘল মিত্ররা ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয় যা উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ সম্প্রসারণকে প্রতিরোধ করার শেষ বাস্তব সুযোগ ছিল।

হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের অধীনে দক্ষিণ ভারতীয় মহীশূর রাজ্য উপমহাদেশে বাংলার প্রভাবশালী অবস্থানকে স্বল্প সময়ের জন্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল। টিপু সুলতান আক্রমণাত্মক সামরিক আধুনিকীকরণ অনুসরণ করেন এবং পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের আশেপাশের সম্প্রদায়ের সাথে বাণিজ্য করার জন্য একটি কোম্পানি স্থাপন করে। মহীশূরের সামরিক প্রযুক্তি এক পর্যায়ে ইউরোপীয় প্রযুক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ টিপু সুলতানের শাসনাবসান ঘটায়।[২৮][২৯]

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে রবার্ট ক্লাইভকে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বাংলার দেওয়ানি প্রদান করেন।[৩০] এর মাধ্যমে একটি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলার নিজামতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নবাব ও বাংলার দেওয়ানির জন্য দায়বদ্ধ কোম্পানি ছিল। ১৭৭২ সালে এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় এবং বাংলা সরাসরি ব্রিটিশদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৭৯৩ সালে মুঘল সম্রাট বাংলার নিজামতকে কোম্পানির কাছে অর্পণ করেন এবং বাংলার নবাবকে কোম্পানির একটি নিছক পদমর্যাদা ও পেনশনভোগীতে পরিণত করা হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ ক্রাউন কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলো দখল করে। এটি ভারতে ক্রাউন শাসনের সূচনা করে এবং এই অঞ্চলের উপর নবাবদের কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না।[৩১][৩২] মীর জাফরের বংশধররা মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকে। হাজারদুয়ারী প্রাসাদ ১৮৩০-এর দশকে নবাবদের বাসস্থান হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। প্রাসাদটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারাও ব্যবহার করতেন।[৩৩]

নবাব মনসুর আলী খান বাংলার শেষ খেতাবপ্রাপ্ত নবাব নাজিম ছিলেন। তার শাসনামলে মুর্শিদাবাদের নিজামত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। ১৮৮০ সালে বাংলার নবাব উপাধি বিলুপ্ত হওয়ায়[৩৩] অক্টোবরে তিনি বোম্বেতে ফিরে আসেন এবং সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে তার মামলার আবেদন করেন, কিন্তু সেটি অমীমাংসিত থাকায় নবাব তার সম্মান ও উপাধি ত্যাগ করেন এবং ১৮৮০ সালের ১ নভেম্বরে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে পদ ত্যাগ করেন।[৩৩]

নবাব মনসুর আলী খানের পদত্যাগের পর মুর্শিদাবাদের নবাব নবাব নাজিমদের স্থলাভিষিক্ত হন, নবাব বাহাদুররা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ক্ষমতার ব্যবহার বন্ধ করে দেন।[১২] কিন্তু তারা জমিদারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ধনী নবাব পরিবারের পরবর্তী বংশধররা আমলা ও সেনা কর্মকর্তা হয়েছেন।[১২][৩৩][৩৪]

নবাবদের তালিকা

[সম্পাদনা]নিচে বাংলার নবাবদের তালিকা দেওয়া হল। সরফরাজ খান ও মীরজাফর মাত্র দু'বার নবাব নাজিম হন।[৩৫] ঘটনাক্রম ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের মাধ্যমে শুরু হয়ে ১৮৮০ সালে মনসুর আলী খানের সাথে শেষ হয়।[১২][৩৩][৩৫]

| প্রতিকৃতি | খেতাবি নাম | ব্যক্তিগত নাম | জন্মকাল | রাজত্বকাল | মৃত্যুকাল |

|---|---|---|---|---|---|

| নাসেরী রাজবংশ | |||||

|

জাফর খান বাহাদুর নাসিরী | মুর্শিদকুলি খাঁ | ১৬৬৫ | ১৭১৭-১৭২৭ | জুন ১৭২৭[৩৬][৩৭][৩৮] |

|

আলাউদ্দিন হায়দার জং | সরফরাজ খান | ১৭০০-এর পরে | ১৭২৭-১৭২৭ (কয়েক দিনের জন্য) | ২৯ এপ্রিল ১৭৪০[৩৯] |

|

সুজাউদ্দৌলা | সুজাউদ্দিন খান | আনু ১৬৭০ | ১ জুলাই ১৭২৭ - ২৬ আগস্ট ১৭৩৯ | ২৬ আগস্ট ১৭৩৯[৪০][৪১] |

|

আলাউদ্দিন হায়দার জং | সরফরাজ খান | ১৭০০-এর পরে | ১৩ মার্চ ১৭৩৯ - ২৯ এপ্রিল ১৭৪০ | ২৯ এপ্রিল ১৭৪০[৩৯] |

| আফসার রাজবংশ | |||||

|

হাশিমউদ্দৌলা | আলীবর্দী খান | ১০ মে ১৬৭১-এর আগে | ২৯ এপ্রিল ১৭৪০ - ৯ এপ্রিল ১৭৫৬ | ৯ এপ্রিল ১৭৫৬[৪২][৪৩] |

|

মির্জা মোহাম্মদ হয়বৎ জং | সিরাজউদ্দৌলা | ১৭৩৩ | ৯ এপ্রিল ১৭৫৬ - ২৩ জুন ১৭৫৭ | ২ জুলাই ১৭৫৭[৪৪][৪৫] |

ব্রিটিশ প্রভাবাধীন পুতুল শাসকগণ

[সম্পাদনা]| প্রতিকৃতি | খেতাবি নাম | ব্যক্তিগত নাম | জন্মকাল | রাজত্বকাল | মৃত্যুকাল |

|---|---|---|---|---|---|

| নাজাফি রাজবংশ | |||||

|

জাফর আলী খান বাহাদুর | মীর জাফর | ১৬৯১ | ২ জুন ১৭৫৭ – ২০ অক্টোবর ১৭৬০ | ১৭ জানুয়ারি ১৭৬৫[৪৬][৪৭][৪৮] |

|

ইতিমাদউদ্দৌলা | মীর কাসিম | ? | ২০ অক্টোবর ১৭৬০ – ৭ জুলাই ১৭৬৩ | ৮ মে ১৭৭৭[৪৯] |

|

জাফর আলী খান বাহাদুর | মীর জাফর | ১৬৯১ | ২৫ জুলাই ১৭৬৩ – ১৭ জানুয়ারি ১৭৬৫ | ১৭ জানুয়ারি ১৭৬৫[৪৯][৫০] |

|

নজমউদ্দৌলা | নাজিম উদ্দিন আলী খান | ১৭৫০ | ৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ – ৮ মে ১৭৬৬ | ৮ মে ১৭৬৬[৫১] |

|

সাইফউদ্দৌলা | নজাবত আলী খান | ১৭৪৯ | ২২ মে ১৭৬৬ – ১০ মার্চ ১৭৭০ | ১০ মার্চ ১৭৭০[৫২] |

| আশরাফ আলী খান | ১৭৫৯-এর আগে | ১০ মার্চ ১৭৭০ – ২৪ মার্চ ১৭৭০ | ২৪ মার্চ ১৭৭০ | ||

|

মুবারকউদ্দৌলা | মোবারক আলী খান | ১৭৫৯ | ২১ মার্চ ১৭৭০ – ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ | ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩[৫৩] |

|

অজুদউদ্দৌলা | বাবর আলী খান | ? | ১৭৯৩ – ২৮ এপ্রিল ১৮৮১০ | ২৮ এপ্রিল ১৮১০[৫৪] |

|

আলী জং | জাইন উদ্দিন আলী খান | ? | ৫ জুন ১৮১০ – ৬ আগস্ট ১৮২১ | ৬ আগস্ট ১৮২১[৫৫][৫৬] |

|

ওয়াল্লা জং | আহমেদ আলী খান | ? | ১৮২১ – ৩০ অক্টোবর ১৮২৪ | ৩০ অক্টোবর ১৮২৪[৫৭][৫৮] |

|

হুমায়ুন জং | দ্বিতীয় মুবারাক আলী খান | ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১০ | ১৮২৪ – ৩ অক্টোবর ১৮৩৮ | ৩ অক্টোবর ১৮৩৮[৫৯][৬০][৬১] |

|

ফেরাদুন জং | মনসুর আলী খান | ২৯ অক্টোবর ১৮৩০ | ৩৯ অক্টোবর ১৮৩৮ – ১ নভেম্বর ১৮৮০ (ত্যাগ) | ৫ নভেম্বর ১৮৮৪[৩৩] |

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ Farooqui Salma Ahmed (২০১১)। A Comprehensive History of Medieval India: From Twelfth to the Mid-Eighteenth Century। Pearson Education India। পৃ. ৩৬৬–। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৩১৭-৩২০২-১।

- ↑ Kunal Chakrabarti; Shubhra Chakrabarti (২২ আগস্ট ২০১৩)। Historical Dictionary of the Bengalis। Scarecrow Press। পৃ. ২৩৭–। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৮১০৮-৮০২৪-৫।

- ↑ "ʿAlī Vardī Khān | nawab of Bengal"। Encyclopædia Britannica। ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ "Bengal | region, Asia"। Encyclopædia Britannica। ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ "Odisha – History"। Encyclopædia Britannica। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ Silliman, Jael (২৮ ডিসেম্বর ২০১৭)। "Murshidabad can teach the rest of India how to restore heritage and market the past"। Scroll.in। ৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ A Comprehensive History of India। Sterling Publishers Pvt. Ltd। ১ ডিসেম্বর ২০০৩। পৃ. ২৭। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২০৭-২৫০৬-৫।

- ↑ Datta, Kalikinkar (১৯৪৮)। The Dutch in Bengal and Bihar, 1740–1825 A.D. (ইংরেজি ভাষায়)। University of Patna। পৃ. ১২।

- ↑ "Kolkata – Capital of British India"। Encyclopædia Britannica। ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২০ জুলাই ২০২০।

- ↑ Sir George Watt (১৯৮৭)। Indian Art at Delhi 1903: Being the Official Catalogue of the Delhi Exhibition 1902–1903। Motilal Banarsidass। পৃ. ৪। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২০৮-০২৭৮-০।

- ↑ "Bengal subah was one of the richest subahs of the Mughal empire"। ১৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১২।

- 1 2 3 4 5 6 "Murshidabad History - The Nawabs and Nazims"। Murshidabad.net। ৮ মে ২০১২। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ আগস্ট ২০১২।

- 1 2 Sen, S. N. (২০০৬)। History Modern India – S. N. Sen – Google Books। New Age International। আইএসবিএন ৯৭৮৮১২২৪১৭৭৪৬। সংগ্রহের তারিখ ৬ জুলাই ২০১২।

- ↑ "Nawab"। Banglapedia। ১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ Dalrymple, William (২০১৯)। The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company। Bloomsbury Publishing। পৃ. ৩৪। আইএসবিএন ৯৭৮-১-৬৩৫৫৭-৩৯৫-৪।

- ↑ "Murshidabad: The forgotten capital of Bengal - Asian Art Newspaper"। ৫ জুন ২০১৪। ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২০ জুলাই ২০২০।

- ↑ "Gunpowder plots | Dhaka Tribune"। archive.dhakatribune.com। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১১ জানুয়ারি ২০২২।

- ↑ "Saltpetre"। Banglapedia। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২০ জুলাই ২০২০।

- 1 2 "Murshidabad"। Banglapedia। ৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০১৫।

- ↑ Government of Maharashtra (১৯৭৪)। Maharashtra State Gazetteers: Wardha District (2nd সংস্করণ)। Director of Government Printing, Stationery and Publications, Maharashtra State। পৃ. ৬৩। ওসিএলসি 77864804।

- ↑ Wernham, R. B. (১ নভেম্বর ১৯৬৮)। The New Cambridge Modern History: Volume 3, Counter-Reformation and Price Revolution, 1559–1610 (Maratha invasion of Bengal)। CUP Archive। ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৪ আগস্ট ২০১২।

- ↑ Sarkar, Jadunath (১ জানুয়ারি ১৯৯১)। Fall of the Mughal Empire- Vol. I (4Th Edn.) (Maratha Chauth from Bihar)। Orient Blackswan। আইএসবিএন ৯৭৮৮১২৫০১১৪৯১। সংগ্রহের তারিখ ১৪ আগস্ট ২০১২।

- ↑ George Michell and Mark Zebrowski (১০ জুন ১৯৯৯)। Architecture and Art of the Deccan Sultanates, Volumes 1-7 (Maratha raids in Bihar)। Cambridge University Press। আইএসবিএন ৯৭৮০৫২১৫৬৩২১৫। সংগ্রহের তারিখ ১৪ আগস্ট ২০১২।

- ↑ Dalrymple, William (২০১৯)। The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company। Bloomsbury Publishing। পৃ. ৩৩–৩৪। আইএসবিএন ৯৭৮-১-৬৩৫৫৭-৩৯৫-৪।

- ↑ "Battle of Plassey | National Army Museum"। nam.ac.uk।

- ↑ "In battle for Bengal, a Plassey redux (IANS Exclusive)"। outlookindia.com/। ৪ জুলাই ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ "Chittagong | History, Population, & Facts"। Encyclopædia Britannica। ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২ জুলাই ২০২০।

- ↑ Parthasarathi, Prasannan (2011), Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850, Cambridge University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-১-১৩৯-৪৯৮৮৯-০

- ↑ Dalrymple, William (২০১৯)। The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company। Bloomsbury Publishing। পৃ. ৩২১। আইএসবিএন ৯৭৮-১-৬৩৫৫৭-৩৯৫-৪।

- ↑ Chaudhury, Sushil; Mohsin, KM (২০১২)। "Sirajuddaula"। Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second সংস্করণ)। Asiatic Society of Bangladesh। ১৪ জুন ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত।

- ↑ Singh, Vipul (১ সেপ্টেম্বর ২০০৯)। Longman History & Civics (Dual Government in Bengal)। Pearson Education India। আইএসবিএন ৯৭৮৮১৩১৭২৮৮৮৮। ৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

- ↑ Madhya Pradesh National Means-Cum-Merit Scholarship Exam (Warren Hasting's system of Dual Government)। Upkar Prakashan। ১ জানুয়ারি ২০০৯। আইএসবিএন ৯৭৮৮১৭৪৮২৭৪৪৯।

- 1 2 3 4 5 6 "Murshidabad History - Feradun Jah"। Murshidabad.net। ৮ মে ২০১২। ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১০ আগস্ট ২০১২।

- ↑ "Hassan Ali Mirza's succession"। Murshidabad.net। ৮ মে ২০১২। ২ আগস্ট ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১০ আগস্ট ২০১২।

- 1 2 "The Nawabs of Bengal (chronologically)"। ৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২৮ জুলাই ২০১২।

- ↑ "Murshidabad History - Murshid Quli Khan"। Murshidabad.net। ৫ জুলাই ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১২।

- ↑ "Murshid Quli Khan | Indian nawab"। Encyclopædia Britannica। ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Karim, Abdul (২০১২)। "Murshid Quli Khan"। Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second সংস্করণ)। Asiatic Society of Bangladesh। ৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত।

- 1 2 "Murshidabad History - Sarfaraz Khan"। Murshidabad.net। ৮ মে ২০১২। ২৩ জুন ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ আগস্ট ২০১২।

- ↑ Karim, KM (২০১২)। "Shujauddin Muhammad Khan"। Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second সংস্করণ)। Asiatic Society of Bangladesh। ১০ জুলাই ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Suja-ud-Daulla"। murshidabad.net। ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Alivardi Khan"। murshidabad.net। ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Bengal, Past & Present: Journal of the Calcutta Historical Society (ইংরেজি ভাষায়)। The Society। ১৯৬২। পৃ. ৩৪–৩৬। ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Siraj-ud-Daulla"। murshidabad.net। ৭ মে ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ "Nawab Siraj-ud-Daulah"। Story of Pakistan। ৩ জানুয়ারি ২০০৫। ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Zaidpūrī, Ghulām Ḥusain (called Salīm) (১৯০২)। The Riyaz̤u-s-salāt̤īn: A History of Bengal (ইংরেজি ভাষায়)। Asiatic Society। পৃ. ৩৮৪। ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Mir Muhammed Jafar Ali Khan"। murshidabad.net। ৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ "Portrait of an accidental Nawab"। The Times of India। ২২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- 1 2 Shah, Mohammad (২০১২)। "Mir Jafar Ali Khan"। Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second সংস্করণ)। Asiatic Society of Bangladesh। ৩ জুলাই ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত।

- ↑ Bibliotheca Indica (ইংরেজি ভাষায়)। Baptist Mission Press। ১৯০২। পৃ. ৩৯৭। সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Najam-ud-Daulla"। murshidabad.net। ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৬ মে ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Saif-ud-Daulla"। murshidabad.net। ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৬ মে ২০১৬।

- ↑ Khan, Abdul Majed (৩ ডিসেম্বর ২০০৭)। The Transition in Bengal, 1756-75: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। আইএসবিএন ৯৭৮০৫২১০৪৯৮২৫। ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২০।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Babar Ali Delair Jang"। murshidabad.net। ২১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Ali Jah"। murshidabad.net। ৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৬।

- ↑ Majumdar, Purna Chundra (১৯০৫)। The Musnud of Murshidabad (1704-1904): being a synopsis of the history of Murshidabad for the last two centuries, to which are appended notes of places and objects of interest at Murshidabad (ইংরেজি ভাষায়)। Saroda Ray। পৃ. ৪৯।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Wala Jah"। murshidabad.net। ২১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৬।

- ↑ Indian Records: With a Commercial View of the Relations Between the British Government and the Nawabs Nazim of Bengal, Behar and Orissa (ইংরেজি ভাষায়)। G. Bubb। ১৮৭০। পৃ. ৭৫। সংগ্রহের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৬।

- ↑ Paul, Gautam। "Murshidabad History - Humayun Jah"। murshidabad.net। ১০ জুন ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৬।

- ↑ Majumdar, Purna Chundra (১৯০৫)। The Musnud of Murshidabad (1704-1904): being a synopsis of the history of Murshidabad for the last two centuries, to which are appended notes of places and objects of interest at Murshidabad (ইংরেজি ভাষায়)। Saroda Ray। পৃ. ৫০।

- ↑ Ray, Aniruddha (১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬)। Towns and Cities of Medieval India: A Brief Survey (ইংরেজি ভাষায়)। Routledge। আইএসবিএন ৯৭৮১৩৫১৯৯৭৩০০।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- The arrival of the Nawabs their decline ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে

- History of the Nawabs ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে

- Official posts under the administration of the Nawabs ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে