合眾國軍團

| 合眾國軍團 | |

|---|---|

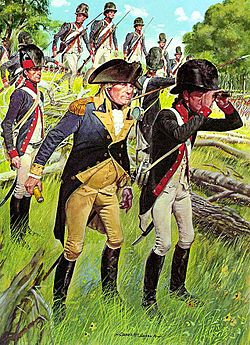

安東尼·韋恩少將與合眾國軍團,1794 年。 | |

| 存在時期 | 1792–1796 |

| 解散 | 1796 |

| 國家或地區 | |

| 部門 | |

| 種類 | 聯合兵種 |

| 功能 | 鎮撫美洲原住民部落,確保西部邊境安全以便安居 |

| 規模 | 2,631 |

| 專用顏色 | 單位顏色:

|

| 參與戰役 | 西北印第安戰爭 |

| 指挥官 | |

| 首任指揮官 | 安東尼·韋恩少將 |

| 次任指揮官 | 詹姆斯·威爾金森准將 |

合眾國軍團(Legion of the United States)是在1792年至1796年間重組擴充後由安東尼·韋恩少將指揮的美國陸軍部隊。它代表了剛通過《美國憲法》的新合眾國之政治轉變。新的國會和行政部門授權建立一支由職業軍人所組成的常備軍,而非倚賴各州民兵。[1]

合眾國軍團主要是為因應1790年和1791年在俄亥俄地區多次戰敗而建軍,以鎮守合眾國西疆和五大湖地區之主權。軍團下設四分團,每個分團都各有步兵、騎兵、步槍兵、和砲兵。軍團最知名的大捷是1794年8月的伐木之戰。在合眾國1795年與印第安部族聯合之西北聯盟簽下《格林維爾條約》又與英國簽訂《傑伊條約》之後,軍團縮編,並於1796年更名為美國陸軍。

現代美國陸軍第1、第3、和第4步兵團的起源可上溯自合眾國軍團。

起源

[编辑]美國獨立戰爭於1783年結束後,邦聯國會決定解散大陸軍。到1784年,大陸軍所有的團級單位皆已解散,新的美國陸軍只餘兩支用以看守軍用物資的小隊。[2]:10但到了1785年,國會在資金短缺下還是授權招募700名新兵組建美利堅第一團戌守西部領地以驅逐非法定居者,並保護由合眾國手中購地的人。在新生的合眾國中,當時的許多人仍畏於有常備軍,因此美國主要還是依靠各州的志願民兵。

依美國憲法所立的新政府於1789年成立戰爭部,並任命亨利·諾克斯為首任部長。[2]:13–14 諾克斯致力於整頓新部門的同時,命令美利堅第一團指揮官喬希亞·哈馬爾中校率軍進攻西北領地內的美洲原住民「土匪」。[2]:16-18 哈馬爾的部隊由約300名聯邦正規軍和1,000名民兵組成,裝備和補給齊缺。[2]:18–191790年9月,出華盛頓堡征凱基翁加的哈馬爾戰役一敗塗地,傷亡慘重。

華盛頓令西北領地總督阿瑟·聖克萊將軍領兵再戰。他最初的兵力約同於哈馬爾之前所率,因此國會授權以2,000名士兵組成第二個步兵團,六個月內徵集完畢。[2]:24 聖克萊的可用之兵僅2,400人。他無法克服後勤問題,但六個月的徵兵期結束後,他於1791年9月出發。1791年11月4日早晨,這支新成軍且缺乏經驗的部隊在營地遭小海龜和藍夾克所率西北聯盟軍襲擊。聖克萊之敗一直是美國陸軍史上最慘痛的失敗之一,聖克萊手下聯軍傷亡過半。新組成的第二個步兵團之四分之三官兵連同指揮官理查·巴特勒外加所有砲兵,盡皆折損。

哈馬爾和聖克萊之敗改變了大家的想法,國會意識到需要一支更具規模、更加專業的軍隊,並授權聯邦軍隊兵員可上達5,190人。[2]:27 喬治·華盛頓總統草擬一份含括16名美國獨立戰爭時期將領的名單來領導擴軍後的西北軍。名單中包括班傑明·林肯、丹尼爾·摩根、和弗里德里奇·威廉·馮·斯圖本。經與內閣磋商後,總統挑中由安東尼·韋恩領導這支新的職業軍隊,儘管一開始認為他過於好大喜功。[3]:205受亨利·布凱和弗里德里奇·威廉·馮·斯圖本將軍[4]著述影響,兼採戰爭部長亨利·諾克斯和馮·斯圖本將軍[2]:27之見,決定招募並訓練一“軍團”,將當時所有陸戰兵種(騎兵、輕重步兵、砲兵)整併為善戰的獨立旅,下轄各自獨立的聯合兵種小部隊。國會同意此議,擴編這支小型常備軍至「合眾國與印地安部落和平相處」為止。國會另行通過《1792年民兵法案》,授權華盛頓總統於國家緊急狀態下指揮各州民兵。

軍團

[编辑]組織架構

[编辑]軍團由之前兩個團的殘部組成,新兵充員。在1790年和1791年連戰皆北之後,徵兵不易。[5]逾4,000人奉召入伍,但僅2,631員入軍團服役。[6]從1792年的6月到11月,軍團都駐紮在匹茲堡的拉法葉堡壘。軍團下轄四個分團(Sub-Legion),每一分團最初都開准將缺,但實由中校指揮。[7]分團各自獨立,下轄兩營步兵、一營步槍兵(配備賓州長步槍的散兵型輕裝步兵,為步兵提供掩護)、和一小隊的輕龍騎兵團。[8][9]陸軍此前本已編制四連砲兵歸少校營長Henry Burbeck指揮,各連現各自改隸於各個分團。[10]各分團編有自屬醫護人員。[7]:139基於軍團是以不同類型的部隊編成,有些人擬之於現代的聯合兵種編制,視之為當代美國陸軍旅級戰鬥隊的老祖宗。[11]

韋恩少將指揮一整個軍團,由副手詹姆斯·威爾金森准將代理決行。韋恩麾下是第一分團(讓·弗朗索瓦·漢楚克指揮)、第二分團(David Strong指揮)、第三分團(Henry Gaither指揮)、和及第四分團(初由Jonathan Clark指揮,1794年7月1日至1796年11月1日改由Thomas Butler指揮)。[7]

制服

[编辑]韋恩將軍堅持各分團的軍帽要各自不同。第一分團戴黑鬚白邊白翎帽;第二分團戴白鬚紅邊紅翎帽;第三分團戴黑鬚黃邊黃翎帽;第四分團戴白鬚綠邊綠翎帽。[12]:64各分團另持印有其部隊顏色的分團旗:

- 第一分團:白黑

- 第二分團:紅白

- 第三分團:黑黃

- 第四分團:綠白

先前的戰鬥昭示,美洲原住民以軍官為攻擊目標,因此韋恩命其官兵們制服款式必須相同。[13]:25

儀容備受重視。士兵制服髒汙者鞭撻20。崗哨士兵須鬍鬚刮淨,髮上敷粉。[3]:235

戰力

[编辑]軍官、士官、和士兵受的都是小單位獨立作戰訓練。韋恩將軍的戰術是以能迅速射擊和轉進的輕步兵作為一線部隊,輔以重步兵。此外,軍團也被教導對敵軍快攻,使敵方不及重新裝彈,再行刺刀攻擊。步兵配備的是獨立戰爭時期的滑膛槍,多為1763年或1777年款的沙勒維爾鷹銃。他們以「一顆彈丸加三顆重型鉛彈丸」所組成的紙質彈藥筒進行射擊訓練,並瞄準腰帶以取得最大殺傷力。[3]:234韋恩將軍甚至試驗了火槍點火孔,使火藥細粉從後膛落下填滿火藥盤,從而使其士兵能更迅速地重新裝彈。這些裝備配發給200名被韋恩稱之為“改良步兵”的輕步兵[13]:24 。他們被教導要好好瞄準單一目標。相較之下,一般步兵的訓練是排開隊形,將武器指向敵方射了就跑。[12]:63韋恩索要弗里德里奇·威廉·馮·斯圖本將軍的《美軍秩序紀律章程》,該書已絕版。他抱怨著說,獨立戰爭時期的軍官們「本事都放下了」。[12]:64

軍團的360名步槍手被編成6個連。軍團的前後各一個連,另外兩個連隊分隸於第3和第4分團,以拱衛軍團左右兩翼。[13]:24 韋恩要求士兵要能射中200碼外的目標,才夠格調入步槍連。[13]:25 他們配備的是多款長步槍,[3]:234 下馬戰鬥的軍官們則配有輕型火銃。[12]:64因 為上了刺刀的步槍不夠,還另外配備裝有刺刀的棍棒,展開後鎖定就是一柄長矛。[13]:25

砲兵共有120名兵員和16門火砲。由於火砲拖慢了聖克萊的戰鬥,韋恩堅持將重砲留在華盛頓堡。他另訂可用特製馬鞍馱上馬背的2.75和2.85口徑榴彈砲。[13]:23這些火砲可在近距離發射鐵球、爆炸彈、或葡萄彈對付步兵。[13]:23砲手受訓每15秒發一砲。[13]:23 此外,軍團還修好在聖克萊爾之敗中損失的火砲,用於恢復堡中。[3]:272

軍團獲准組建一大隊由200餘名士兵編成的輕龍騎兵,下轄四中隊。分別為Bey中隊、Black中隊、Grey中隊、和Sorrell中隊,各中隊下轄四支各編有15組連人帶馬的小隊。[13]:23該大隊最初原由出身美利堅第一團的步兵軍官麥可·魯道夫少校負責。[12]:36 魯道夫於1792年7月辭職,由William Winston少校接手。[12]:44, 131龍騎兵身懷手槍和軍刀,[12]:207 以及沙勒維爾鷹銃,[13]:23但補給捉襟見肘。當全隊奉命北上格林維爾堡時,有些中隊的士兵沒靴子穿,靴子都交給先前撤離的步兵了。[12]:207 在邊荒異常珍貴的馬匹則須嚴加看管。[12]:207

近1500名肯塔基馬上民兵增援軍團在俄亥俄屬土作戰。儘管編制上是正式的民兵,但韋恩傾向於拿他們當龍騎兵的輔助軍 。這些民兵沒有配發制服,其作戰方式更像是騎馬的步兵,而非龍騎兵或其他騎兵。他們裝備步槍,近戰時只憑大刀或戰斧,[13]:25但他們之中有許多人都有在地的經驗。

軍團中原有由George Shrim上尉所率的一小隊遊騎兵,是主要用以收集情報的精銳。[12]:209後被由90名偵察兵和間諜所組成的新小隊所取代,分為三連[13]:25,由威廉·韋爾斯上尉指揮[12]:209。這名邁阿密戰爭酋領小海龜的女婿意外加入了軍團。韋爾斯直轄於韋恩將軍。[12]:172–173軍團的偵蒐能力於1794年5月得到增強,時當James Underwood上尉帶著60名奇克索人盟友抵達,詹姆斯·羅伯森也帶同45名喬克托人戰士抵達。[13]:49

基層軍官和士官配發的則是半長柄槍和輕型火銃。[13]:25[12]:64

駐地

[编辑]

軍團在軍團鎮建成第一個美軍訓練營,位於賓州西部俄亥俄河畔。[5]建此營地的部分原因在於擺脫匹茲堡訓練營對軍紀的負面影響。[3]:2341793年秋,軍團撤營,乘駁船循俄亥俄河西進,到達俄亥俄州以西邊區位於華盛頓堡左近被稱為「霍布森的選擇」之營地。一個月後,軍團北移行經漢彌爾頓堡、聖克萊堡、和傑佛遜堡等西境要塞,進入印第安人領地,建立格林維爾堡,維吉尼亞州的查爾斯·史考特准將率領肯塔基民兵部隊於該地加入軍團。軍團佔領了小鎮溫森斯的諾克斯堡。

當韋恩準備好於1794年進軍時,諾克斯在3月31日命他在麻薩克堡原址修建要塞據守,以防喬治·羅傑茲·克拉克麾下也正招兵買馬的法蘭西革命軍團對西班牙做出什麼事來。[13]:40, 46–47韋恩在得知西班牙派遣五艘砲艇溯密西西比河而上直入俄亥俄河後,於5月派遣Thomas Doyle率領一連步兵帶同四門火砲進駐麻薩克堡。[13]:49

韋恩將軍將其精心設計的堡壘防線延伸向北,每一堡壘都入駐新近訓練的軍團士兵,護住官兵和補給線。這一條邊境堡壘鏈北達伊利湖,與今俄亥俄與印第安納兩州邊界非常相近,其中還包括更長久的駐軍,例如建在聖克萊之敗所在的恢復堡,和迪范恩斯堡;還另含如亞當斯堡和迪帕吉特堡等臨時營區。韋恩又遣軍團建成韋恩堡,以確保美洲原住民大城凱基翁加以西的合眾國主權。該地後為印第安納領地,再成印第安納州。在英國撤離西北領地之後,軍團也佔下勒諾爾特堡(底特律),建成確保大邁阿密至莫米陸運安全的三個補給/中轉用堡壘:Loramie堡、Piqua堡、和St. Mary's堡。

戰歷

[编辑]

合眾國軍團主要沿著莫米河向美洲原住民堅強據點推進,一路不時遇襲。傑佛遜堡及通往該堡的軍團彈藥補給線自1792年6月25日起一直處在當地原住民部隊包圍下,一連三年。安東尼·韋恩少將為每一批運輸隊派出多達500名護衛,大規模進行安全巡邏,並警戒其前後和兩翼。[14]眼見戰雲密佈,不列顛於1794年春在伊利湖以南建成邁阿密堡,駐步兵120人,和一小隊8門大砲。[3]:260–261對此感到憤怒的韋恩不情不願地同意以肯塔基民兵增援合眾國軍團。[3]:262

1794年6月30日,就在建於聖克萊戰地的恢復堡之出入口外,由William Friend McMahon少校所率馱馬隊伍遭2,000名美洲原住民襲擊。在McMahon少校陣亡而殘部逃入堡內後,防禦工事遭全面攻擊。守堡的125名士兵中許多是專職步槍手,且堡內還有砲兵。連打兩天,軍團堅守不退。一些學者認為,參與攻打恢復堡的原住民戰士多於後來整場戰爭的高潮伐木之戰。

軍團打出名號的一役是1794年8月20日於今托雷多 (俄亥俄州)西南的伐木之戰。當軍團開到該地時,人數不及編制名額之一半,許多士兵都在保衛補給車隊和堡壘。韋恩將軍團重組為三翼。韋恩指揮中軍和預備隊,共約900名士兵,包括龍騎兵和砲兵。左翼歸讓·弗朗索瓦·漢楚克中校指揮,由第一和第二分團共450名士兵組成。右翼受詹姆斯·威爾金森准將指揮,由第三和第四分團共450名士兵組成。查爾斯·史考特少將繼續指揮肯塔基的輔助軍。[13]:23, 28

軍團推進,在一片被暴風雨摧殘過的林場中發現埋伏(「伐倒之木」)。軍團於遭攻擊後陣線收縮,但部隊迅速補上缺口拼刺。原住民部隊發動不了攻擊,撤向附近由不列顛控制的邁阿密堡。由於不願被捲進與美方的戰鬥,堡壘指揮官拒絕開門,迫使美洲原住民部隊再度撤離。儘管只持續了一個多小時,但「伐倒之木」行動是這場苦戰的高潮,其成功當歸於合眾國軍團的嚴格訓練和軍紀。軍團在邁阿密堡附近紮營三天,但由於缺乏重砲,最終還是撤退。[15]:267–268

韋恩等在該地等著對方重整旗鼓再戰,卻未再遭攻擊,反倒是補給車隊不斷受到襲擾。同年9月,他率全軍自迪范恩斯堡出發,行軍兩天內未遭抵抗直抵凱基翁加,即四年前哈馬爾之敗所在的印第安城市。軍團在此地建造韋恩堡,[15]:270 任命漢楚克為堡壘指揮官,又於10月下旬再度出發,1794年11月2日抵達格林維爾堡。[15]:271 那年冬天,軍團以Loramie堡、Piqua堡、和St. Mary's堡加強防線。

1795年8月3日,由於美軍在伐木之戰大捷,又有《傑伊條約》,美洲原住民聯盟酋領簽下《格林維爾條約》,結束西北印第安戰爭。1796年,韋恩接收美國領土內所有違反1783年《巴黎條約》的英軍堡壘,包含尼亞加拉堡和勒諾爾特堡。

由於光戰爭部就耗費美國當時的總預算約40%,因此於1796年初,在沒什麼與美洲原住民或不列顛發生衝突的威脅後,國會將軍團縮編至3,359人,並回復美國陸軍之名。[2]:33 軍團第1、2、3、4分團改編為陸軍第1、2、3、4團。[7]:139韋恩在1796年12月15日逝於普瑞斯克島堡後,副手威爾金森(後被發現是西班牙政府的間諜)[16]成為美國陸軍總指揮官。

遺產

[编辑]軍團著名成員

[编辑]- 威廉·亨利·哈里森中尉,韋恩的侍從官,後為第九任美國總統。

- 威廉·克拉克中尉,後共同領導劉易斯與克拉克遠征。

- 海軍少尉梅里韋瑟·劉易斯,伴隨出席《格林維爾條約》,後共同領導劉易斯與克拉克遠征。

- 威廉·伊頓上尉,第一次巴巴里戰爭期間的外交官和軍事領袖。

- 湯瑪斯·波西准將,後為肯塔基州副州長和印第安納領地州長。[17]

- 老澤布倫·派克(Zebulon Pike Sr.),探險家澤布倫·派克之父。[18][19]

- 威廉·韋爾斯上尉,邁阿密酋長小海龜女婿。他加入合眾國軍團後領導韋恩的情報小隊,後於迪爾伯恩堡戰役中指揮救援行動。

- 約翰‧惠斯勒中尉,曾在美國獨立戰爭期間服役英軍[20]迪爾伯恩要塞首任指揮官。

世系

[编辑]第一分團編入今美國第3步兵團(老衛隊)。[21]第3步兵團肩章上的特色單位徽章是金色的金屬製「1784年步兵軍官附翎三角帽」。[22]影射第3步兵團依原第1分團代表色配色的白翎黑三角帽盾徽。在第3步兵團橫笛鼓樂隊的制服配的是類似的帽子。[23]

第二分團編入今美國第1步兵團。第1步兵團承襲自第二分團後來改編而成的美國陸軍第2團(2nd Regiment U.S. Army)。美國第一步兵團盾徽上的盾牌有部分呈紅色,以茲紀念第二分團。

第四分團編入今美國第4步兵團。第4步兵團盾徽為綠白相間,以茲紀念第四分團。

備註

[编辑]參見

[编辑]參考文獻

[编辑]- ^ Kochan, James. United States Army 1783–1811. Men-at-Arms Series. Osprey Military. 2001: 13–15. ISBN 1-84176-087-0.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Maass, John R. Defending a New Nation, 1783–1811 (PDF). Washington, DC: Center of Military History United States Army. 2013 [28 October 2019]. CMH Pub 74–1. (原始内容 (PDF)存档于6 August 2020).

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Sword, Wiley. President Washington's Indian War: The Struggle for the Old Northwest, 1790–1795

. Norman: University of Oklahoma Press. 1985. ISBN 0806124881.

. Norman: University of Oklahoma Press. 1985. ISBN 0806124881.

- ^ Quintin, Brandon. The Little Army that Won Big. HistoryNet.com. 2018 [26 Feb 2020]. (原始内容存档于26 February 2020).

- ^ 5.0 5.1 Hemmis 2021,第123頁.

- ^ Anthony Wayne. The Pennsylvania Magazine of History and Biography (University of Pennsylvania Press). 1908, 32 (3): 257–301.

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Heitman, Francis Bernard. Legion. Historical register and dictionary of the United States Army : from its organization, September 29, 1789, to March 2, 1903 1. Washington, DC: Government Printing Office. 1903: 139–143 [30 October 2019].

- ^ Heitman, Francis Bernard. Table 4. Organization of the Legion of the United States. Historical register and dictionary of the United States Army : from its organization, September 29, 1789, to March 2, 1903 2. Washington, DC: Government Printing Office. 1903: 562–563 [30 October 2019].

- ^ Theo Rodenbough (编). First Regiment of Infantry. The Army of the US Historical Sketches of Staff and Line with Portraits of Generals-in-Chief. New York: Mayard, Merrill, & Co. 1896: 401 [30 October 2019]. (原始内容存档于3 December 2021).

- ^ Haskin, William L. First Regiment of Artillery. Theo Rodenbough (编). The Army of the US Historical Sketches of Staff and Line with Portraits of Generals-in-Chief. New York: Mayard, Merrill, & Co. 1896: 301 [30 October 2019]. (原始内容存档于30 October 2019).

- ^ Quintin, Brandon. Assessment of the Legion as the Ideal Small Wars Force Structure. Divergent Options. 24 June 2019 [27 November 2019].

- ^ 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 Gaff, Alan D. Bayonets in the Wilderness: Anthony Wayne's Legion in the Old Northwest. University of Oklahoma Press. 2004. ISBN 978-0-8061-3585-4.

- ^ 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 Winkler, John F. Fallen Timbers 1794. The US Army's first victory. Oxfort, UK: Osprey Publishing. 2013. ISBN 978-1-78096-375-4.

- ^ Hogeland, William. Autumn of the Black Snake. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2017. ISBN 978-0374107345. LCCN 2016052193.

- ^ 15.0 15.1 15.2 Nelson, Paul David. Anthony Wayne, Soldier of the Early Republic

. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. 1985. ISBN 0-253-30751-1.

. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. 1985. ISBN 0-253-30751-1.

- ^ The Man Who Double-Crossed The Founders. Morning Edition (NPR). 28 April 2010 [29 Oct 2019]. (原始内容存档于10 March 2024).

- ^ To George Washington from Thomas Posey, 20 November 1791. Founders Online. National Archives. [27 November 2019]. (原始内容存档于11 June 2020).

- ^ Witteman, Barbara. Zebulon Pike: Soldier and Explorer. Mankato, MN: Capstone. 2000: 8. ISBN 0-7368-4512-7.

- ^ Roster of the Officers of 'The Legion of the United States,' Commanded by Major-General Anthony Wayne. The Pennsylvania Magazine of History and Biography. 1893, 16 (4): 426 [20 October 2020]. JSTOR 20083506. (原始内容存档于21 October 2020).

- ^ Griswold, Bert Joseph; Taylor, Mrs. Samuel R. The Pictorial History of Fort Wayne, Indiana: A Review of Two Centuries of Occupation of the Region about the Head of the Maumee River. Robert O. Law Co. 1917: 123.

- ^ Lineage and Honors Information: 3d Infantry Regiment (The Old Guard). U.S. Army Center of Military History. 25 August 2016 [29 Oct 2019]. (原始内容存档于24 March 2008).

- ^ 3d Infantry Regiment. The Institute of Heraldry. [4 February 2015]. (原始内容存档于4 February 2015).

- ^ Press Materials. The Old Guard Fife and Drum Corps. [4 February 2015]. (原始内容存档于6 March 2015).

資料來源

[编辑]- Gaff, Alan D. Bayonets in the Wilderness: Anthony Wayne's Legion in the Old Northwest. University of Oklahoma Press. 2004. ISBN 978-0-8061-3585-4.

- Hemmis, Timothy C. Learning 'The Dreadful Trade of Death' Training the U.S. Army at Legionville, 1792–1793. Military Review (Army University Press). 2021 [23 July 2021].

- Maass, John R. Defending a New Nation, 1783–1811 (PDF). Washington, DC: Center of Military History United States Army. 2013. CMH Pub 74–1. (原始内容 (PDF)存档于18 May 2015).

- Nelson, Paul David. Anthony Wayne, Soldier of the Early Republic

. Bloomington: Indiana University Press. 1985. ISBN 0-253-30751-1.

. Bloomington: Indiana University Press. 1985. ISBN 0-253-30751-1. - Sword, Wiley. President Washington's Indian War: The Struggle for the Old Northwest, 1790–1795

. Norman: University of Oklahoma Press. 1985. ISBN 0806124881.

. Norman: University of Oklahoma Press. 1985. ISBN 0806124881. - Winkler, John F. Fallen Timbers 1794. The US Army's first victory. Oxfort, UK: Osprey Publishing. 2013. ISBN 978-1-78096-375-4.

外部連結

[编辑]- McGrane, R. C. William Clark's Journal of General Wayne's Campaign. The Mississippi Valley Historical Review (Oxford University Press on behalf of Organization of American Historians). Dec 1914, 1 (3): 418–444. JSTOR 1897611. doi:10.2307/1897611.

- Denny, Ebenezer. Military Journal of Major Ebenezer Denny. Philadelphia: J.B. Lippincott & Co. 1859 [8 July 2020].

- Randolph. A Precise Journal of General Wayne's Last Campaign (PDF). American Antiquarian Society. Oct 1954: 273–301 [17 June 2020].