同盟國 (第一次世界大戰)

同盟国 | |

|---|---|

| 1914年—1918年 | |

| |

| 地位 | 军事同盟 |

| 首都 | |

| 历史时期 | 第一次世界大战 |

• 德奥同盟 | 1879年10月7日 |

• 建立 | 1914年6月28日 |

• 鄂圖曼–德國同盟 | 1914年8月2日 |

• 保德條約 |

|

• 解体 | 1918年11月11日 |

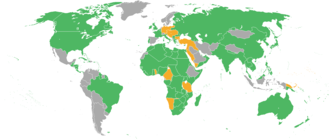

同盟国(德語:Mittelmächte;匈牙利語:Központi hatalmak;土耳其語:İttifak Devletleri;保加利亞語:Централни сили,羅馬化:Tsentralni sili;英語:Central Powers)[註 1],又稱為中央同盟國、中央國,由德意志帝國、奧匈帝國、鄂圖曼土耳其帝國、保加利亚王国等國所組成,在第一次世界大战与协约国对敌並最終戰敗。

中文譯名

[编辑]值得注意的是,在英文中,一战的同盟国为Central Powers,這個詞中没有“同盟”的意思,只有“中央”的意思。在英文中,兩次世界大戰中的“战胜国”陣營均是Allied Powers,即“同盟”的意思,而两次世界大战的“战败国”陣營則寫法不同,分別為Central Powers、Axis Powers,兩者均有“中間力量”的意思,前者的是“中央力量”,後者的是“中軸心力量”。Central Powers為何在中文裏被翻译成同盟国已經难以考证。可能之一,其漢字的来源或許是日本和制汉语“中央同盟国(ちゅうおうどうめいこく)”,因為中日共用同套漢字系統,所以中文也沿習此用法。可能之二,或許是直接翻譯自一戰前,德奥意在1882年所建立的同盟,即“三国同盟(Triple Alliance)”,這個同盟的名稱中明確有“同盟”二字。目前的中文语境已普遍将Central Powers译为“同盟国”,無論繁體或簡體字均是如此。

成員

[编辑]

战争开始阶段的同盟国包括德意志帝国和奥匈帝国。奥斯曼帝国于1914年加入,而保加利亚王国则于1915年加入。同盟国亦称中央国,其由来为这四个国家(及除芬兰和立陶宛之外其他与其同盟的政权和团体)均位于俄罗斯帝国以西,法国和英国以东。芬兰、阿塞拜疆及立陶宛在1918年俄罗斯帝国崩溃及战争结束前夕加入。

第一次世界大战同盟国包括如下国家[1]:

| 国家 | 参战时间 | 结果 |

|---|---|---|

| 1914年7月28日 | 1918年10月末,奥匈帝国内部各少数民族纷纷宣布独立建国,导致其在11月《维拉朱斯蒂停战协定》签署之前已在事实上解体。《圣日耳曼条约》和《特里亚农条约》签订后,奥匈帝国彻底解体。 | |

| 1914年8月1日 | 于1918年11月3日签署了《维拉朱斯蒂停战协定》。同年爆发了德国十一月革命,德皇威廉二世退位,德国社民党人菲利普·谢德曼在德国国会大厦宣布成立魏玛共和国。德意志帝国灭亡。 | |

| 1914年8月2日(秘密) 1914年10月29日(公开) |

《穆兹罗斯停战协定》签订后,奥斯曼帝国被迫交出也门和麦地那,在1917年俄国革命后奥斯曼帝国夺取的格鲁吉亚、亚美尼亚及阿塞拜疆都须一并交出。《色佛尔条约》的条约确立了奥斯曼帝国的分裂。 | |

| 1915年10月14日 | 于1918年9月29日签署了《萨罗尼卡停战协定》宣布停战,后签署《讷伊条约》失去爱琴海出海口,并须赔款4亿4,500万美元。 |

| 人口 (百万) |

土地面积 (百万平方千米) |

GDP (十亿美元) |

人均GDP (美元) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 德国本土 | 67.0 | 0.5 | 244.3 | 3,646 | |

| 殖民地 | 10.7 | 3.0 | 6.4 | 601 | |

| 总计 | 77.7 | 3.5 | 250.7 | 3,227 | |

| 50.6 | 0.6 | 100.5 | 1,986 | ||

| 23.0 | 1.8 | 25.3 | 1,100 | ||

| 4.8 | 0.1 | 7.4 | 1,527 | ||

| 总计 | 156.1 | 6.0 | 383.9 | 2,459 | |

| 动员 | 阵亡 | 负伤 | 失踪 | 总伤亡 | 伤亡/动员 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 13,250,000 | 1,808,546 | 4,247,143 | 1,152,800 | 7,208,489 | 66% | |

| 7,800,000 | 922,500 | 3,620,000 | 2,200,000 | 6,742,500 | 86% | |

| 2,998,321 | 325,000 | 400,000 | 250,000 | 975,000 | 34% | |

| 1,200,000 | 75,844 | 153,390 | 27,029 | 255,263 | 21% | |

| 总计 | 25,257,321 | 3,131,890 | 8,419,533 | 3,629,829 | 15,181,252 | 66% |

其它势力与运动

[编辑]- 考森起义者:1916年-1917年发生在法属非洲殖民地的图阿雷格人起义。

- 塞安战争:1914年-1921年发生在法属非洲殖民地的柏柏尔人起义。

愛爾蘭共和兄弟會:爱尔兰独立运动组织。

愛爾蘭共和兄弟會:爱尔兰独立运动组织。- 印度-德国合作:旨在支援印度独立运动。

- 尼德迈尔-亨蒂格探险队:德国等对阿富汗发动的外交行动。

塞努西战役(利比亚原住民起义)。

塞努西战役(利比亚原住民起义)。 芬蘭王國

芬蘭王國 波兰摄政王国(德國傀儡政權)

波兰摄政王国(德國傀儡政權) 立陶宛王國 (1918年)(德國傀儡政權)

立陶宛王國 (1918年)(德國傀儡政權) 烏克蘭人民共和國(獨立國家)、烏克蘭國(德國傀儡政權)

烏克蘭人民共和國(獨立國家)、烏克蘭國(德國傀儡政權) 库尔兰和瑟米利亚公国(德國傀儡政權)

库尔兰和瑟米利亚公国(德國傀儡政權) 白俄羅斯人民共和國(德國傀儡政權)

白俄羅斯人民共和國(德國傀儡政權) 亞塞拜然民主共和國

亞塞拜然民主共和國 喬治亞民主共和國

喬治亞民主共和國 北高加索山区共和国

北高加索山区共和国 舍迈尔山酋长国

舍迈尔山酋长国 南非共和国

南非共和国 达尔富尔苏丹国

达尔富尔苏丹国 德爾維希國

德爾維希國

停战及条约

[编辑]在协约国于瓦尔达尔马其顿的成功推进后,保加利亚于1918年9月29日签订停战条约。受英国及其阿拉伯盟友在巴勒斯坦和叙利亚的胜势所迫,奥斯曼帝国亦于1918年10月30日签订停战条约。11月首周,在意大利于维托里奥·维内托取胜及奥匈帝国解体之后,奥地利及匈牙利分别签订停战条约。百日攻势的持续推进迫使德国于1918年11月11日晨签订和约,战争结束。由于各同盟国各自签订和约,第一次世界大战并无统一的停战条约。[4]

|

|

参见

[编辑]注释

[编辑]参考来源

[编辑]- ^ Meyer, G. J. A World Undone: The Story of the Great War, 1914-1918. Bantam Dell. 2007 [2022-03-01]. ISBN 978-0-553-38240-2. (原始内容存档于2022-04-07) (英语).

- ^ Broadberry, S. N.; Harrison, Mark. The Economics of World War I. Cambridge University Press. 2005: 9 [2022-03-01]. ISBN 978-1-107-38616-7. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).

- ^ Tucker, Professor and Holder of the John Biggs Chair in Military History Spencer C.; Tucker, Spencer; Wood, Laura Matysek; Murphy, Justin D. The European Powers in the First World War: An Encyclopedia. Taylor & Francis. 1996: 173 [2022-03-01]. ISBN 978-0-8153-0399-2. (原始内容存档于2022-04-24) (英语).

- ^ Davis, Robert T. U.S. Foreign Policy and National Security: Chronology and Index for the 20th Century. ABC-CLIO. 2010: 49 [2016-09-20]. ISBN 978-0-313-38385-4. (原始内容存档于2022-05-13) (英语).