弗兰克·舍伍德·罗兰

| 弗兰克·舍伍德·罗兰 Frank Sherwood Rowland | |

|---|---|

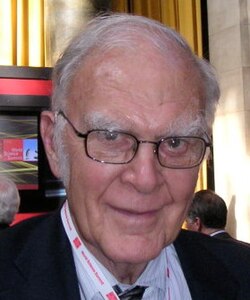

于2008年5月在世界科学节开幕式上 | |

| 出生 | 1927年6月28日 美国俄亥俄州德拉瓦[1] |

| 逝世 | 2012年3月10日(84歲) 美国加利福尼亞州紐波特比奇 |

| 国籍 | 美国 |

| 母校 | 俄亥俄卫斯理大学、芝加哥大学 |

| 知名于 | 臭氧耗竭,研究CFCs对平流层臭氧层的威胁。 |

| 奖项 | 诺贝尔化学奖(1995) |

| 科学生涯 | |

| 研究领域 | 大气化学 |

| 机构 | 普林斯顿大学、堪萨斯大学、加州大学尔湾分校 |

| 博士導師 | 威拉得·利比 |

弗兰克·舍伍德·罗兰(英語:Frank Sherwood Rowland,1927年6月28日—2012年3月10日),美国环境化学家,因发现氟氯烃对平流层臭氧的破坏机制,與馬里奥·莫利納、保羅·克魯岑共同獲得1995年諾貝爾化學獎,曾任加州大学尔湾分校化学教授。他的研究主要涉及大气化学和化学反应动力学。

生平

[编辑]罗兰出生于美国俄亥俄州的小城——特拉华。其父西德尼·阿奇·罗兰(Sidney Archie Rowland)在他出生前一年来到该城的俄亥俄卫斯理大学担任教授和数学系系主任。他们全家也因此迁入该城。

罗兰于5岁开始上小学,一年后跳级到四年级,12岁进入高中,16岁(1943年)考入俄亥俄州卫斯理大学[2]。当他快要完成学业时,因为太平洋战争于1945年加入美国海军。他于1946年退役并重返校园,于1948年毕业并获得化学、物理与数学三个学士学位。随后进入芝加哥大学化学系,师从诺贝尔化学奖得主威拉得·利比,从事放射化学研究,于1951获得硕士学位,1952年获得博士学位[2]。在学术成长过程中,其配偶琼·伦德伯格(Joan Lundberg)一直在实验与学术交流中给予支持[2]。

博士毕业后,罗兰在利比推荐下于普林斯顿大学任讲师,从事放射化学研究;1956年转至堪萨斯大学担任助理教授,专注于高能氚原子化学反应研究[1][2]。1964年,他加入加州大学尔湾分校,创建了化学系,并担任该系教授和系主任[3]。1989年,他又协助创立了该校地球系统科学系[2]。

1978年罗兰当选美国国家科学院院士,于1993年担任美国科学促进协会(AAAS)主席。[4]

罗兰的最著名的研究成果是发现了氯氟碳化合物对地球臭氧层的破坏。他的理论表明,氯氟碳化合物等人造有机化合物的气体在太阳辐射的作用下在平流层分解产生游离的氯原子和ClO自由基,然后这两种产物可大量消耗平流层的臭氧分子。马里奥·莫利纳于1973年加入他的研究小组,开始合作研究氯氟碳化合物(CFCs)。罗兰和莫利纳于1974年将这一成果发表在《自然》杂志上[5]。该论文引发了美国国家科学院对此问题的科学调查。该调查赞同了他们的发现,从而促使从1978年开始禁止在美国生产添加任何氯氟碳化合物的喷雾罐。[4]

罗兰和莫利纳因为这方面的研究成果在1995年获得诺贝尔化学奖。他在加州大学尔湾分校所工作的物理科学大楼也在同年以他的名字命名(Rowland Hall)。[3]

2003年,罗兰担任新创刊期刊《Environmental Chemistry》首位受邀编委[2]。

2012年3月10日,羅蘭在其紐波特比奇的家中罹栢金遜症離世,終年84歲。[6]

学术贡献

[编辑]汞污染研究

[编辑]1960—70年代,日本水俣病引发社会对汞污染的广泛关注[2]。罗兰通过对金枪鱼、剑鱼等标本的检测发现,过去百年间鱼体内汞含量并无显著变化,说明自然过程在其中扮演了主要角色[7]。

氟氯烃与臭氧层破坏

[编辑]1970年代初,罗兰受到詹姆斯·洛夫洛克有关氟氯烃检测研究的启发,与马里奥·莫利纳合作,揭示氟氯烃进入平流层后在紫外辐射作用下分解,释放氯原子并引发臭氧消耗的链式反应[5][2]。

他们的论文在1974年发表于《自然》[5],引起广泛关注并最终促使美国在1978年立法禁止氟氯烃用作气溶胶推进剂[2]。1987年,《蒙特利尔议定书》签署,国际社会开始逐步淘汰氟氯烃[2]。

温室气体与城市污染

[编辑]罗兰团队是最早发现大气甲烷浓度上升趋势的研究小组之一[8]。他还系统研究了墨西哥城空气污染,揭示液化石油气泄漏在其中的重要作用[9]。

社会活动

[编辑]罗兰多次公开发声,呼吁减少氟氯烃排放,向公众普及臭氧层保护知识,尽管早期曾受到部分化工企业质疑与批评,但最终其研究得到广泛认可,并直接影响全球政策[2]。

他主张科学家应对社会和环境问题承担责任,强调科学研究不仅是学术探索,也是服务公共利益的实践[2]。

榮譽

[编辑]他曾经获得过的奖项有[10]:

- 泰勒环境成就奖,1983

- 日本国际奖,1989

- 美国化学协会彼得·德拜奖(Peter Debye Award),1993

- 美国地球物理协会罗杰·雷维尔奖(Roger Revelle Medal),1994

- 诺贝尔化学奖,1995

參考資料

[编辑]- ^ 1.0 1.1 F. Sherwood Rowland. Nobel Prize Outreach. [2025-08-20].

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 凌保策; 李蓓蓓,陈正洪. 舍伍德·罗兰:拯救平流层臭氧的环境化学家. 化学通报. 2025, 88 (3): 344–351 [2025-08-20] (cn).

- ^ 3.0 3.1 Steve Thomas. A modern Galileo:How UCI chemist F. Sherwood Rowland saved the world. OCMetro magazine. 2000-05-18 [2008-12-30]. (原始内容存档于2009-01-20) (英语).

- ^ 4.0 4.1 F. Sherwood Rowland. Encyclopaedia Britannica. [2008-12-30]. (原始内容存档于2015-05-06) (英语).

- ^ 5.0 5.1 5.2 Molina, Mario J.; Rowland, F. S. Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone. Nature. 1974-06, 249 (5460): 810–812. doi:10.1038/249810a0.

- ^ Janet Wilson, University Communications. UCI loses the legendary F. Sherwood Rowland. University of California, Irvine. [2012-03-12]. (原始内容存档于2012-12-15).

- ^ Miller, G. E.; Grant, P. M.; Kishore, R.; Steinkruger, F. J.; Rowland, F. S.; Guinn, V. P. Mercury Concentrations in Museum Specimens of Tuna and Swordfish. Science. 1972-03-10, 175 (4026): 1121–1122. doi:10.1126/science.175.4026.1121.

- ^ Blake, Donald R.; Rowland, F. Sherwood. Continuing Worldwide Increase in Tropospheric Methane, 1978 to 1987. Science. 1988-03-04, 239 (4844): 1129–1131. doi:10.1126/science.239.4844.1129.

- ^ Blake, Donald R.; Rowland, F. Sherwood. Urban Leakage of Liquefied Petroleum Gas and Its Impact on Mexico City Air Quality. Science. 1995-08-18, 269 (5226): 953–956. doi:10.1126/science.269.5226.953.

- ^ F. Sherwood Rowland. University of California, Irvine. 2004-03-25. (原始内容存档于2021-07-07) (英语).

外部链接

[编辑]- (英文)CFCs, Ozone Depletion and Global Warming (页面存档备份,存于互联网档案馆) Freeview video interview with F.Sherwood Rowland provided by the Vega Science Trust.

- (英文)他在加州大学尔湾分校的研究小组的主页 (页面存档备份,存于互联网档案馆)