그리스-로마 세계

그리스-로마 세계(Greco-Roman world)는 문화적으로, 역사적으로 그리스인과 로마인의 언어, 문화, 통치 및 종교에 직접적이고 밀접하게 영향받은 세계였다. 고전 고대라는 용어로 더 잘 알려졌다. 정확히 말하면, 이 지역은 그리스인과 로마인의 활동 무대였던 지중해와 흑해 분지를 중심으로 한 광대한 지역인 ""지중해 세계""를 의미하며, 이 민족들의 문화적 인식, 사상, 감수성은 고전 고대 시대에 지배적인 요소가 되었다.

이 과정은 동부 지중해에서 지적 문화와 상업의 보편적인 언어로 그리스어를 채택하고, 특히 서부 지중해에서 행정과 법정 변호의 보편적인 언어로 라틴어를 채택하면서 촉진되었다.

그리스어와 라틴어는 로마 제국 인구의 대다수를 차지했던 많은 농촌 농민에게 결코 모국어가 아니었다. 그러나 이 언어들은 도시 및 세계적인 엘리트들의 언어가 되었고, 마케도니아 정착지와 로마 식민지를 제외한 넓은 영토와 인구 내에 살았던 사람들을 위한 제국의 링구아 프랑카가 되었다. 민족적 배경과 상관없이 모든 저명하고 성공적인 로마 시민은 그리스어나 라틴어로 말하고 글을 썼다. 예를 들어 페니키아 출신 로마 법률가이자 제국의 재상이었던 울피아누스, 그리스-이집트 혈통 수학자이자 지리학자 클라우디우스 프톨레마이오스, 베르베르족 출신 신학자 아우구스티누스 등이 있다. 유대인 혈통이지만 그리스어로 말하고 글을 쓴 역사가 요세푸스도 주목할 만하다.

지리적 범위

[편집]

위의 정의에 따르면, 그리스-로마 세계의 "핵심"은 지중해 해안, 특히 이탈리아반도, 그리스, 키프로스, 이베리아반도, 아나톨리아반도(오늘날 튀르키예), 갈리아(오늘날 프랑스), 시리아 지역(오늘날 레반트 국가, 중앙 및 북부 시리아, 레바논, 이스라엘 및 팔레스타인), 이집트와 로마 아프리카(오늘날 튀니지, 동부 알제리 및 서부 리비아에 해당)였다. 그리스-로마 세계의 변방은 소위 "로마 게르마니아"(오늘날 알프스 국가인 오스트리아와 스위스 및 아그리 데쿠마테스, 남서부 독일), 일리리쿰(오늘날 북부 알바니아, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나 및 크로아티아 해안), 마케도니아 지역, 트라키아(오늘날 남동부 불가리아, 북동부 그리스 및 유럽 부분의 튀르키예에 해당), 모이시아(오늘날 중앙세르비아, 코소보, 북마케도니아, 북부 불가리아 및 루마니아 북부 도브루자에 대략 해당), 그리고 판노니아(오늘날 서부 헝가리, 오스트리아 주인 부르겐란트주, 동부 슬로베니아 및 북부 세르비아에 해당)였다.

또한 다키아(오늘날 루마니아와 몰다비아에 대략 해당), 누비아(오늘날 이집트의 남쪽 끝과 북부 수단에 대략 해당하는 지역), 마우레타니아(오늘날 모로코, 서부 알제리 및 북부 모리타니에 해당), 아라비아 페트라이아(오늘날 사우디아라비아의 헤자즈 지역, 요르단, 남부 시리아 및 이집트의 시나이반도에 해당), 그리고 타우리카 케르소네소스(오늘날 크림반도와 우크라이나 해안)도 포함되었다.

그리스-로마 세계의 동쪽에는 페르시아라는 또 다른 "세계" 혹은 제국이 존재했고, 두 세계는 끊임없이 상호작용했다. 크세노폰의 아나바시스('내륙 행군'), 그리스-페르시아 전쟁, 유명한 마라톤 전투와 살라미스 해전, 아이스킬로스의 그리스 비극 페르시아인들, 알렉산드로스 대왕이 페르시아 황제 다리우스 3세를 패배시키고 페르시아 제국을 정복한 일, 또는 이후 로마 장군들이 페르시아 군대와 겪었던 고난, 예컨대 폼페이우스 대제와 스파르타쿠스를 정복했던 마르쿠스 리키니우스 크라수스가 페르시아 군대에 의해 현장에서 패배하고 참수당한 일 등이 그 사례이다.[1]

문화

[편집]예술, 철학, 수사학 학교에서 교육의 기초가 그리스와 로마 치하의 전역으로 전파되었다. "그리스-로마" 시대 전체에 걸쳐 교육받은 계층 사이에서 문학적 차용과 상호 영향이 광범위하게 이루어졌으며, 이는 두 문화가 깊이 얽혀 있었다는 사실을 뚜렷이 보여준다. 예를 들어, 헤르쿨라네움의 로마 빌라에서 발견된 수백 권의 파피루스는 그리스어로 되어 있었다. 키케로와 율리우스 카이사르의 삶은 그리스 학교를 자주 다녔던 로마인들의 전형이다.

그리스어와 라틴어로 아우구스투스의 기념비적인 송가인 「업적록」을 설치한 것은 두 언어가 하나의 공통 문화를 형성한 이중 매개로서 공식적으로 인정받았음을 보여준다. 플루타르코스의 「영웅전」에 등장하는 로마 전설적 인물과 역사적 인물에 대한 친숙함은 당시 "보편사"가 유명한 라틴인과 그리스인의 업적을 의미했음을 보여주는 한 예이다. 교육받은 로마인 대다수는 그리스어와 라틴어에 능통했을 가능성이 높다.

건축

[편집]로마 세계의 그리스-로마 건축은 고대 그리스에 의해 확립된 원칙과 양식을 따랐다. 특히 신전은 그 시대의 가장 대표적인 건물이었다. 그 양식을 대표하는 다른 주요 구조물로는 로마 원로원과 같은 정부 건물들이 있었다. 고전 그리스의 신전에서 사용된 세 가지 주요한 기둥 양식은 도리스, 이오니아, 코린토스였다. 도리스 건축의 몇 가지 예로는 아테네의 파르테논 신전과 헤파이스토스 신전이 있으며, 파르테논 신전 옆의 에레크테이온은 이오니아 양식이다.

정치

[편집]고대 그리스

[편집]

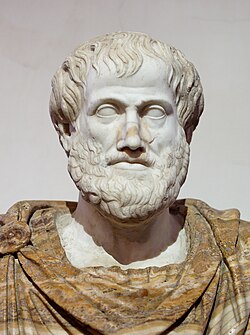

고대 그리스에서는 여러 철학자와 역사가들이 오늘날 우리가 고전적 공화주의로 인식하는 요소들을 분석하고 묘사했다. 전통적으로 그리스의 "폴리테이아" 개념은 라틴어로 레스 푸블리카(res publica)로 번역되었다. 따라서 비교적 최근까지 정치 이론은 종종 공화국(republic)을 "정체(정부 형태)"라는 일반적인 의미로 사용했다. 이 시대에는 "공화국"이라는 용어의 현대적 이해와 정확히 일치하는 단일한 어문 표현이나 정의는 없지만, 현대적 정의의 필수적인 특징 대부분은 플라톤, 아리스토텔레스, 폴리비오스의 작품에 존재한다. 여기에는 혼합정체 및 시민 덕목에 대한 이론이 포함된다. 예를 들어, 「국가」에서 플라톤은 이상적인 통치자들의 입장에서 시민 덕목 (선을 추구함)과 개인적인 덕목 ('정의로운 사람')의 중요성을 크게 강조한다. 실제로, 플라톤은 제5권에서 통치자들이 철학자(소크라테스)의 본성을 갖거나 철학자들이 통치자가 되기 전까지는 시민의 평화나 행복이 있을 수 없다고 주장한다.[2]

아테네와 스파르타와 같은 수많은 고대 그리스 도시 국가는 시민들의 광범위한 입법 및 정치적 의사결정 참여를 특징으로 했기 때문에 "고전 공화국"으로 분류되었다. 아리스토텔레스는 카르타고가 일부 그리스 도시, 특히 스파르타와 유사한 정치 체제를 가졌지만, 스파르타의 몇 가지 결함을 피했기 때문에 공화국이었다고 보았다.

고대 로마

[편집]

로마 역사가인 리비우스와 전기 및 도덕 에세이로 유명한 플루타르코스 모두 로마가 그리스의 예를 따라 입법, 특히 왕국에서 공화국으로의 전환을 어떻게 발전시켰는지 묘사했다. 사건 발생 500년 이상 후에 작성된 역사서 중 일부는 의존할 만한 문서 자료가 부족하므로 허구적인 재구성이었을 수도 있다.

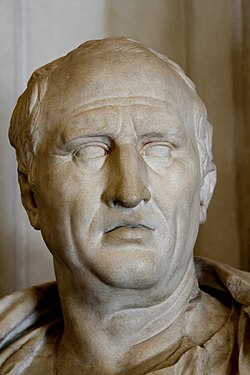

기원전 2세기 중반에 글을 쓴 그리스 역사가 폴리비오스는 (제6권에서) 로마 공화국이 로마가 지중해에 대한 패권을 극적으로 확립하는 데 제도적 형태로 기여한 역할을 강조했다. 로마 공화국의 헌법에 대한 글에서[3] 폴리비오스는 이 체제를 "혼합" 형태의 정부로 묘사했다. 특히, 폴리비오스는 로마 체제를 군주정, 귀족정, 민주정의 혼합으로 묘사했으며, 로마 공화국은 각 체제의 강점을 적용하여 다른 체제의 약점을 상쇄하도록 구성되었다고 설명했다. 그 관점에서 로마 공화국의 혼합 체제는 로마인들에게 다른 형태의 정부에서 경험했을 평온보다 훨씬 더 높은 수준의 내부적 평온을 제공했다. 더욱이, 폴리비오스는 로마인들이 누렸던 비교적 높은 수준의 내부적 평온이 지중해를 정복할 수 있도록 해주었다고 주장했다. 폴리비오스는 기원전 1세기에 키케로가 정치철학 작품을 쓰는 데 큰 영향을 미쳤다. 키케로의 작품 중 하나인 「국가」에서 로마의 레스 푸블리카(res publica) 개념은 그리스의 폴리테이아(politeia)와 연결된다.

현대의 "공화국"이라는 용어는 로마의 레스 푸블리카에서 파생되었지만 서로 동의어는 아니다.[4] 레스 푸블리카라는 용어의 여러 의미 중, 이 라틴식 표현이 로마 국가와 왕정 시대와 제정 시대 사이의 정부 형태를 지칭할 때 가장 자주 "공화국"으로 번역된다. 이 로마 공화국은 현대적인 의미에서 볼 때 비록 완전히 일치하지는 않더라도 여전히 진정한 공화국으로 정의될 것이다. 따라서 계몽시대 철학자들은 로마 공화국을 체계적인 권력 분립과 같은 특징들을 포함했기 때문에 이상적인 체제로 보았다.

로마인들은 초기 황제 시대에도 황제가 다스리는 국가를 "레스 푸블리카"라고 불렀는데, 이는 표면적으로 국가 조직이 첫 황제들에 의해 큰 변화 없이 보존되었기 때문이다. 공화정 시대의 여러 개인들이 차지했던 직책들이 한 사람의 통제 아래 통합되었다. 이러한 변화들은 영구적이 되었고, 점차적으로 황제에게 주권을 부여했다.

키케로가 『국가론』에서 묘사한 이상적인 국가는 현대의 "공화국"과 동일하지 않으며, 오히려 계몽절대주의에 가깝다. 키케로의 철학적 작품들은 볼테르와 같은 계몽주의 철학자들이 자신들의 정치 개념을 발전시키는 데 영향을 미쳤다.

고전적인 의미에서 공화국은 안정적이고 탁월하게 통치되는 정치 공동체였다. 플라톤과 아리스토텔레스는 모두 세 가지 형태의 정부를 식별했다. 민주주의, 귀족정, 그리고 군주제이다. 먼저 플라톤과 아리스토텔레스, 그리고 폴리비오스와 키케로는 이상적인 공화국이 이 세 가지 형태의 정부가 혼합된 것이라고 보았다. 르네상스 시대의 작가들은 이 개념을 받아들였다.

키케로는 공화정 형태의 정부에 대해 유보적인 입장을 표명했다. 이론적인 작품에서는 군주정, 또는 적어도 혼합 군주정/과두정을 옹호했지만, 정치 생활에서는 그러한 이상을 실현하려 했던 율리우스 카이사르, 마르쿠스 안토니우스, 옥타비아누스와 같은 인물들에게 대체로 반대했다. 결국 키케로의 이러한 반대로 인해 죽음에 이르게 되었으니, 키케로는 자신의 공화주의 이상에 희생된 인물로 볼 수 있다.

플루타르코스와 동시대 인물인 타키투스는 정부 형태가 "공화국"으로 분석될 수 있는지 아니면 "군주국"으로 분석될 수 있는지에 대해 신경 쓰지 않았다.[5] 초기 율리우스-클라우디우스 왕조가 축적한 권력이 명목상 여전히 공화국이었던 국가에 의해 어떻게 부여되었는지 분석했다. 또한 로마 공화국이 이러한 권력을 "강제로" 포기한 것이 아니었다. 특히 아우구스투스의 경우, 내전과 혼란으로부터 국가를 해방시키는 등 국가에 대한 카이사르의 많은 봉사 덕분에 자유롭고 합리적으로 그렇게 했다.

타키투스는 그러한 권력이 시민들이 원해서 국가원수에게 부여되었는지, 아니면 다른 이유(예를 들어, 신격화된 조상이 있었기 때문)로 부여되었는지 처음으로 질문한 사람 중 한 명이었다. 후자의 경우는 권력 남용으로 더 쉽게 이어졌다. 타키투스의 의견으로는, 진정한 공화국에서 멀어지는 추세는 서기 14년 아우구스투스 사망 직후 티베리우스가 권력을 확립했을 때 비로소 돌이킬 수 없게 되었다(대부분의 역사가들이 로마 제정 시작 시기로 보는 시점보다 훨씬 늦다). 이때쯤에는 특정 권력을 "건드릴 수 없는" 것으로 정의하는 너무 많은 원칙들이 시행되었다.[6]

서기 211년, 카라칼라의 칙령인 안토니누스 칙령으로 제국의 모든 자유민은 칙령에 따른 모든 권리를 가진 시민이 되었고, 칙령의 주요 목적 중 하나는 세수를 늘리는 것이었다. 그 결과, 서로마 제국의 몰락 이후에도 제국이 포함했던 지역(로마 제국의 동방 지역 포함)에 남아 있던 사람들은 계속해서 자신들을 로마이오이라고 불렀다. (제4차 십자군까지 헬레네스는 이교도 또는 비기독교 그리스인을 지칭했다.) 이전 400여 년 동안 인식된 친구와 적(십자군, 오스만 튀르크 등) 모두로부터 동로마 제국의 영토가 점진적으로 소실되면서, 동로마 제국의 수도인 콘스탄티노폴리스는 1453년 메흐메트 2세가 이끄는 튀르크족에게 함락되었다. 이러한 사건들이 오스만 제국 시대를 거쳐 현대에 이르기까지 그리스 민족주의의 선구자로 이어졌다는 인식이 있다.

종교

[편집]그리스-로마 신화는 때때로 고전 신화라고도 불리는데, 로마 이교 말기의 대(大)그리스 시대에 걸친 로마 신화와 그리스 신화 간의 융합의 결과이다. 철학 및 정치 이론과 함께 신화는 고전 고대가 서구 사회에 기여한 가장 큰 공헌 중 하나이다.[7]

역사적인 관점에서 초기 기독교는 그리스-로마 세계에서 태어났으며, 이는 기독교 문화에 막대한 영향을 미쳤다.[8]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ 아피아노스, 로마 내전사.

- ↑ Paul A. Rahe, Republics ancient and modern: Classical Republicanism and the American Revolution (1992).

- ↑ Polybius; Shuckburgh, Evelyn S. (2009). 《The Histories of Polybius》. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9781139333740. ISBN 978-1139333740.

- ↑ Mitchell, Thomas N. (2001). 《Roman Republicanism: The Underrated Legacy》. 《Proceedings of the American Philosophical Society》 145. 127–137쪽. ISSN 0003-049X. JSTOR 1558267.

- ↑ 예: 「편년사」 IV, 32-33 참고

- ↑ 「편년사」 I-VI

- ↑ 앤서니 그래프턴, 글렌 W. 모스트, 살바토레 세티스가 편집한 「고전 전통」(하버드 대학교 출판부, 2010), 614쪽 및 기타 곳에 있는 "신화" 항목.

- ↑ Marvin Perry, Myrna Chase, James Jacob, Margaret Jacob, Theodore H. Von Laue (2012년 1월 1일). 《Western Civilization: Since 1400》. Cengage Learning. XXIX쪽. ISBN 978-1-111-83169-1.

출처

[편집]- Sir William Smith (ed). Dictionary of Greek and Roman Geography. London: Spottiswoode and Co, 1873.

- Simon Hornblower and Antony Spawforth (ed). Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2003.

- William Emerton Heitland. Agricola: A Study of Agriculture and Rustic Life in the Greco-Roman World from the Point of View of Labour. Cambridge: University Press, 1921