아리아인

| 힌두교 |

|---|

|

| 조로아스터교 |

|---|

|

| 힌두교 |

|---|

|

아리아인 (/ˈɛəriən/), 또는 아리야(산스크리트어 아리야에서 차용)[1]는 인도이란인의 민족문화적 자기 지정에서 유래한 용어이다.[2][3] 그들은 비아리아인(an-āryā)이라고 지칭하는 주변 외부인들과는 대조를 이루었다.[4] 고대 인도에서 이 용어는 베다 시대의 인도아리아인들이 자칭으로, 그리고 그들의 문화가 발원한 아리아바르타(산스크리트어: आर्यावर्त, 직역: '아리아인의 땅')라는 지역을 지칭하는 데 사용했다.[5] 유사하게, 아베스타에 따르면, 이란족들은 이 용어를 자신들을 민족 집단으로 지칭하고 그들의 신화적 본거지인 아이리야넴 바에자흐(아베스타어: اَئیریَنَ وَئِجَهْ، airiiana vaējah, 직역: '아리야의 확장')라는 지역을 지칭하는 데 사용했다.[6][7] 이 어간은 또한 알라니야(Aryāna) 및 이란(Aryānām)과 같은 지명의 어원적 출처를 형성한다.[8]

비록 arya 어간이 인도유럽조어에서 유래했을 수 있지만,[9] 원시 인도유럽인의 민족 이름으로 사용되었다는 증거가 없기 때문에 인도이란족에 의해서만 독점적으로 사용된 것으로 보인다. 많은 현대 학자들의 견해는 아베스타와 리그베다에 묘사된 고대 아리아인의 정체성의 정신이 종교적, 문화적, 언어적이었으며 인종의 개념과 연결되지 않았다는 것이다.[10][11][12]

1850년대에 프랑스 외교관이자 작가인 아르튀르 드 고비노는 "아리아 인종"이라는 개념을 제시했는데, 본질적으로 원시 인도유럽인이 인간의 우월한 표본이며 그들의 후손이 별개의 인종 집단 또는 가상의 코카서스 인종의 별개 하위 집단을 구성한다고 주장했다. 영국-독일 철학자 휴스턴 스튜어트 체임벌린과 같은 그의 후계자들의 작업을 통해 고비노의 이론은 유럽 인종 우월주의자들 사이에서 특히 인기를 얻었으며, 궁극적으로 과학적 인종주의의 개념을 차용한 나치 인종 이론의 토대를 마련했다.[13]

나치 독일과 제2차 세계 대전 중 독일의 유럽 점령기에서 아리아인으로 분류된 모든 시민은 인류의 "우월 인종"의 구성원으로 존경받았다. 반대로 비아리아인은 유대인, 롬인, 슬라브족 (대부분 폴인과 러시아인)을 포함하여 법적으로 차별받았다.[14][15] "생존을 위한 인종 투쟁"에서 "아리아 인종"의 대적으로 여겨진 유대인들은 홀로코스트로 절정에 달하는 국가사회주의 독일 노동자당의 특별 표적이 되었다.[14] 인도아리아족 혈통의 롬인도 표적이 되어 포라이모스로 절정에 달했다. 아리아주의자들이 저지른 대규모 학살 및 기타 잔혹 행위로 인해 학계에서는 일반적으로 "아리아인"이라는 용어를 독립적인 민족언어학적 용어로 사용하는 것을 피하게 되었으며, 특히 "인도이란인"이 선호되는 대안인 서방 세계에서는 "인도아리아인"이라는 용어가 여전히 인도아리아어군을 지칭하는 데 사용된다.[16]

어원

[편집]영어 및 유럽 언어

[편집]

아리야라는 용어는 1771년 프랑스 인도학자 아브라함 아시앙트 앙케틸 뒤페롱에 의해 현대 유럽어인 프랑스어 Aryens로 처음 번역되었는데, 그는 그리스어 arioi를 아베스타어 airya 및 국가명 이란과 정확히 비교했다. 독일에서는 앙케틸 뒤페롱의 작품을 요한 프리드리히 클로이커가 번역하여 1776년에 아리어 Arier가 도입되었다.[18][19]

윌리엄 존스 (문헌학자)의 1794년 인도 마누 법전 번역본에서 산스크리트어 ā́rya는 '고귀한'으로 번역되었다.[18] 영어 Aryan (원래 Arian으로 표기됨)은 수십 년 후인 1839년에 형용사로 처음 등장했고, 1849년에 명사로 등장했는데, 아마도 독일어 Arier (명사), arisch (형용사)의 영향을 받은 것으로 보인다.[1] 19세기와 20세기 초에는 그 의미가 인도유럽어와 같은 더 넓은 범주와 인도이란어와 같은 더 좁은 범주 사이를 오갔다.[1]

'백인 비유대인, 특히 북유럽 혈통 또는 출신의 사람'을 지칭하는 아리아인이라는 용어는 1887년에 도입되고 독일 반유대주의 선동가들에 의해 소위 "아리아 인종"이라는 맥락에서 더욱 발전된 이 의미가 영어로 들어오게 되었다.[20] 이 용어는 극우 및 백인 우월주의 담론에서 여전히 사용되며, 때로는 이러한 단체의 이름에도 나타난다.[1]

인도이란어

[편집]산스크리트어 ā́rya (आर्य)는 원래 베다 산스크리트어를 구사하고 베다 문화 규범(종교 의식 및 시 포함)을 따르는 사람들을 지칭하는 민족문화적 용어였으며, 외부인 또는 an-ā́rya('비아리아인')와 대조되었다.[21][5] 석가모니 시대(기원전 5~4세기)에 이르러 '고귀한'이라는 의미를 갖게 되었다.[22] 고대 이란어군에서 아베스타어 airya(고대 페르시아어 ariya)라는 용어는 마찬가지로 고대 이란족에 의해 an-airya('비아리아인')와 대조적으로 민족문화적 자기 지칭으로 사용되었다. 이는 '아리아인'(이란인) 민족 혈통에 속하고, '아리아인'의 언어를 구사하며 종교를 따르는 사람들을 지칭했다.[6][7]

이 두 용어는 재구성된 인도이란조어 어간 arya- 또는 āryo-에서 파생되었는데,[23] 이는 아마도 선사시대 인도이란인들이 자신들을 민족문화적 집단으로 지칭하기 위해 사용한 이름이었을 것이다.[2][24][25] 이 용어는 19세기 서양 작가들의 작품에서 나중에야 등장한 인종적 함의를 가지고 있지 않았다.[10][11][26] 데이비드 W. 앤서니에 따르면, "리그베다와 아베스타는 그들의 공유된 인도이란인의 정체성의 본질이 인종이 아닌 언어적, 의례적이라는 데 동의했다. 올바른 찬송가와 시의 형태로 올바른 방식으로 올바른 신에게 제사를 지낸 사람은 아리아인이었다."[26]

"아리아인"이라는 용어는 산스크리트어와 어원이 같은 고대 페르시아어 또는 아베스타어에서 유래했다.[27][28][29] "아리아인"이라는 단어는 "순수한 사람",[30] "진정한 사람",[31] "명예로운 사람",[32] "자유로운 사람",[33] "해방된 사람",[34] "엘리트 사람",[35] "고상한 사람",[36] "고귀한 사람",[37] "가치 있는 사람",[38] "정직한 사람",[39] "용감한 사람",[40] "친절한 사람",[41] "믿음 있는 사람",[42] "동반자",[43] "친밀한 사람",[44] 또는 "인간적인 사람",[45] 또는 "순수한 민족",[46] "진정한 민족",[47] "명예로운 민족",[48] "자유로운 민족",[49] "해방된 민족",[50] "고상한 민족",[51] "고귀한 민족",[52] "가치 있는 민족",[53] "정직한 민족",[54] "용감한 민족",[55] "친절한 민족",[56] "믿음 있는 민족",[57] "동반자 민족",[58] "친밀한 민족",[59] 또는 "인류" 등 다양한 의미를 가지고 있다.[60][61] "아리아인"이라는 단어는 또한 "이란인 남자" 또는 "이란인"을 의미하는 것으로 해석된다.[62][63]

인도유럽조어

[편집]인도이란어 어간 아리아-의 인도유럽조어 (PIE) 기원은 여전히 논쟁 중이다. 아돌프 픽테 (1799–1875)를 시작으로 많은 학자들이 아리아-를 재구성된 PIE 용어인 h₂erós 또는 h₂eryós에서 파생시키자고 제안했는데, 이는 '자신의 집단 구성원, 동료, 자유인'; '주인, 손님; 친척'; 또는 '영주, 통치자' 등으로 다양하게 번역된다.[9] 그러나 제안된 아나톨리아어, 켈트어, 게르만어 동계어는 보편적으로 받아들여지지 않는다.[64][65] 어쨌든 인도이란인의 민족적 함의는 다른 인도유럽어족에서는 나타나지 않으며, 다른 인도유럽어족은 arya-의 가능한 동계어를 사회적 지위(자유인 또는 귀족)로 여겼다. 그리고 인도유럽조어 화자들이 자신들을 '원시 인도유럽인'으로 지칭하는 용어를 가지고 있었다는 증거는 없다.[66][67]

- 초기 PIE: h₂erós,[68]

h₂er(y)ós라는 용어는 '함께 놓다'라는 의미의 PIE 동사 뿌리 h₂er-에서 유래했을 수 있다.[77][66] 오스발트 제메레니는 또한 이 어간이 우가리트어 ary ('친척')에서 온 근동의 차용어일 수 있다고 주장했지만,[78] J. P. 맬러리와 더글러스 Q. 아담스는 이 제안이 "설득력이 거의 없다"고 평가한다.[66] 그들에 따르면, 원래 PIE 의미는 '자유인'의 집단 내 지위를 외부인, 특히 노예로 잡혀 집단에 편입된 사람들의 지위와 구별하여 명확히 강조했다. 아나톨리아에서는 기본 단어가 개인적인 관계를 강조하게 되었지만, 인도이란인들 사이에서는 더 민족적인 의미를 띠게 되었는데, 이는 아마도 그들 가운데 살았던 대부분의 비자유인(anarya)이 다른 민족 집단에서 온 포로였기 때문일 것이다.[66]

역사적 사용

[편집]선사시대 원시 인도이란인

[편집]arya라는 용어는 원시 인도이란어 화자들이 자신들을 민족문화적 집단으로 지칭하기 위해 사용했으며, 아리아인의 언어를 구사하고 종교를 따르는 사람들을 포함하며, Anarya('비아리아인')로 알려진 주변 외부인들과는 구별되었다.[4][26][25] 인도이란인(아리아인)은 일반적으로 러시아 첼랴빈스크주의 신타시타 문화 유적지 이름을 딴 신타시타 문화 (기원전 2100–1800년)와 관련이 있다.[26][79] 언어학적 증거는 원시 인도이란어(원시 아리아어) 화자들이 유라시아 스텝, 초기 우랄어족 부족들의 남쪽에 살았음을 보여준다. 어간 arya-는 특히 원시 사미어에 *orja-로 차용되었으며, oarji('남서쪽')와 årjel('남방인')의 기원이 되었다. 이 차용어는 다른 핀페름어군에서 '노예'라는 의미를 띠게 되었는데, 이는 선사 시대에 인도이란인과 우랄어족 간의 갈등 관계를 시사한다.[80][81][82]

이 어간은 또한 '아리아 정신', '아리아성', 또는 '아리아 신분'으로 번역되는 인도이란 신 아리아만에도 나타난다. 그는 베다 산스크리트어로 아리아만으로, 아베스타어로는 아이리야만으로 알려졌다.[83][84][85] 이 신은 복지와 공동체를 담당했으며, 결혼 제도와 관련이 있었다.[86][85] 결혼 의식을 통해 아리아만의 기능 중 하나는 다른 부족의 여성을 숙주 공동체에 동화시키는 것이었다.[87] 만약 아일랜드의 영웅 에레원과 오후 아럼, 그리고 갈리아어 인명 아리오마누스가 동계어라면 (즉, 공통 조상을 공유하는 언어적 자매어라면), 원시 인도유럽 신화의 원시 인도유럽 신인 h₂eryo-men도 가정할 수 있다.[86][73][85]

고대

[편집]고대 인도

[편집]

베다 산스크리트어 사용자들은 ā́rya라는 용어를 종교-언어적 범주로 보았는데, 이는 산스크리트어를 구사하고 베다 문화 규범을 따르는 사람들, 특히 베다 신들(특히 인드라와 아그니)을 숭배하고 야즈나와 축제에 참여하며 시의 예술을 실천하는 사람들을 지칭했다.[90]

'비아리아인'은 주로 āryā 언어를 올바르게 구사하지 못하는 사람들, 즉 믈레차 또는 Mṛdhravāc을 지칭했다.[91] 그러나 āryā는 베다에서 텍스트의 언어를 지칭하는 데 단 한 번만 사용되었으며, 베다 지역은 카우시타키 아란야카에서 āryā vāc('아리아 연설')이 사용되는 곳으로 정의된다.[92] 리그베다에 언급된 약 35개의 베다 부족, 족장 및 시인의 이름은 '비아리아인' 기원이었는데, 이는 ā́rya 공동체에 대한 문화 동화가 가능했거나, 일부 '아리아인' 가족이 신생아에게 '비아리아인' 이름을 주기로 선택했음을 보여준다.[93][94][95] 인도학자 미하엘 비첼의 말에 따르면, ārya라는 용어는 "특정 민족이나 심지어 특정 '인종' 집단을 의미하는 것이 아니라 베다 산스크리트어를 구사하고 그들의 문화적 규범(의식, 시 등)을 따르는 부족에 합류한 모든 사람들을 의미한다."[96]

후기 인도 문헌과 불교 자료에서 ā́rya는 인도에 대한 아리아데사-('고귀한 땅'), 산스크리트어에 대한 아리아-바샤-('고귀한 언어'), 또는 아리야카-('존경받는 사람')와 같은 용어에서 '고귀한'이라는 의미를 띠게 되었는데, 이는 팔리어 ayyaka-('할아버지')를 낳았다.[97] 이 용어는 높은 사회적 지위의 개념을 포함하게 되었지만, 브라만이나 불교 승려들에게 대한 경칭으로도 사용되었다. 병행하여, 믈레차는 하층 카스트 또는 외국인들을 지칭하는 추가적인 의미를 얻게 되었다.[91]

고대 이란

[편집]

학자 게르하르도 그놀리의 말에 따르면, 고대 이란어 airya (아베스타어)와 ariya (고대 페르시아어)는 "공통 언어를 구사하고 아후라 마즈다 숭배를 중심으로 하는 종교적 전통을 가진 하나의 민족 혈통에 속한다는 것을 인식한 민족"을 나타내는 집합적 용어였으며, 아베스타어로 anairya, 파르티아어로 anaryān, 중세 페르시아어로 아네란이라고 불리는 '비아리아인'과는 대조되었다.[97][71]

아베스타 사람들은 오직 airya(아베스타어: 틀:문자/Avestan, airiia)라는 용어를 사용하여 자신들을 지칭했다.[98] 이는 '아리야인의 확장'(airiianəm vaēǰō), '아리야인의 거주지'(airiio.shaiianem), 또는 '아리야인의 백색 숲'(vīspe.aire.razuraya)과 같은 여러 지리적 용어에서 발견된다. 이 용어는 또한 '아리야인의 영광'(airiianąm xᵛarənō), '아리야인 중 가장 빠른 화살'(xšviwi išvatəmō airiianąm), 또는 '아리야인의 영웅'(arša airiianąm)과 같은 시적 표현에서도 발견된다.[97] 아베스타에는 날짜를 특정할 수 있는 사건이 포함되어 있지 않지만, 현대 학계는 아베스타 시대가 이란 역사의 아케메네스 시대보다 대체로 앞선다고 추정한다.[99][100]

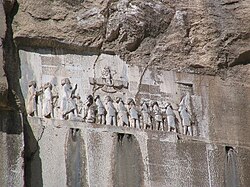

기원전 6세기 말에서 5세기 초, 아케메네스 제국의 다리우스 1세와 그의 아들 크세르크세스 1세는 자신들을 ariya('아리아인')와 ariya čiça('아리아인 혈통의')라고 묘사했다. 다리우스가 통치 기간(기원전 522년 – 486년)에 작성한 베히스툰 비문에서 고대 페르시아어는 ariya라고 불리며, 엘람어 버전의 비문은 조로아스터교 신 아후라 마즈다를 "아리아인의 신"(ura-masda naap harriia-naum)으로 묘사한다.[97][71]

이러한 자기 식별자는 파르티아어 Ary(복수 Aryān), 중세 페르시아어 Ēr(복수 Ēran), 또는 신 페르시아어 Irāni(복수 Irāniyān)와 같은 민족명으로 계승되었다.[101][70] 스키타이어 계통에는 알란 또는 알란(Aryāna에서 유래; 현대어 Allon), 록솔란인('빛나는 알란인'), 알라노르소이('백색 알란인'), 그리고 아마도 현대 오세트어 이리(형용사: 이론인)는 디고리아 방언으로 이래 또는 에래로 표기된다.[101][8][102] 2세기에 박트리아어로 작성된 라바타크 비문도 '이란인'을 의미하는 ariao라는 용어를 사용한다.[71]

그리스 역사가 헤로도토스가 이란의 메디아를 구성하는 6개 부족 중 하나로 나열한 아리잔토이(Arizantoi)라는 이름은 고대 이란어 arya-zantu-('아리야 혈통을 가진')에서 유래했다.[103] 헤로도토스는 또한 메디아인들이 한때 자신들을 아리오이(Arioi)라고 불렀다고 언급했으며,[104] 스트라본은 페르시아와 인도 사이에 아리아네(Arianē)의 땅이 있다고 위치시킨다.[105] 다른 사례로는 그리스어 áreion (다마스키오스), 아리아노이(디오도로스 시켈로스) 및 아리아인(복수 아리아논; 사산 제국), 그리고 아르메니아어 표현 아리(아가탄겔로스)가 있는데, 이는 '이란인'을 의미한다.[97][71]

파르티아 제국의 멸망(기원전 247년–기원후 224년)까지 이란의 정체성은 본질적으로 문화적, 종교적으로 정의되었다. 그러나 기원후 3세기 동안 마니교의 보편주의와 조로아스터교의 민족주의 사이의 갈등 이후, 전통주의적이고 민족주의적인 운동이 결국 사산 시대 동안 우위를 점했고, 이란의 정체성(ērīh)은 명확한 정치적 가치를 띠게 되었다. 이란인들(ērān) 중에서도 특히 페르시아인이라는 한 민족 집단이 šāhān-šāh ērān ud anērān('이란인과 비이란인의 왕 중의 왕')이 통치하는 에란샤르('이란인들의 왕국')의 중심에 놓이게 되었다.[71]

윤리적, 민족적 의미는 서로 얽힐 수도 있다. 예를 들어, anēr('비이란인')을 anērīh ī hrōmāyīkān("로마인, 즉 비잔틴인의 사악한 행위")에서 '악'의 동의어로 사용하거나, ēr('이란인')을 좋은 혈통(hutōhmaktom ēr martōm, '가장 좋은 혈통의 아리야인')과 연결하고 10세기 덴카드에서 ērīh('이란성')를 "가난으로 인한 노동과 부담"에 대항하는 '귀족'을 의미하는 데 사용하는 경우이다.[97] 그러나 ārya-('고귀한')와 dāsá-('낯선 사람, 노예, 적') 사이의 인도적 대립은 이란 전통에는 존재하지 않는다.[97] 언어학자 에밀 뱅베니스트에 따르면, das- 어근은 이란인들에 의해 집합적 이름으로만 사용되었을 수 있다: "만약 그 단어가 처음에 이란 사회를 지칭했다면, 이 적대적인 민족이 집합적으로 자신들을 부르는 이름은 적대적인 함의를 띠게 되었고, 인도의 아리야인들에게는 열등하고 야만적인 민족을 지칭하는 용어가 되었다."[106]

arya- 어간에서 파생된 고대 페르시아어 이름에는 아리아비그네스(arya-bigna, '아리아인의 선물'), 아리아라테스(Arya-wratha-, '아리아인의 기쁨을 가진'), 아리오바르자네스(Ārya-bṛzāna-, '아리아인을 숭고히 하는'), 아리아이오스(arya-ai-, 아마도 이전 이름들의 지소사로 사용되었을 것), 또는 아리아람네스 (의미는 불확실함) 등이 있다.[107] 영어 앨런과 프랑스어 알랭 (라틴어 Alanus에서 유래)은 서기 1천년 동안 알란인 정착자들이 서유럽에 도입했을 수 있다.[108]

인도이란어 지명

[편집]고대 산스크리트 문학에서 아리아바르타('아리아인의 거주지')는 북인도 인도아리아인 문화의 요람에 붙여진 이름이다. 마누 법전은 아리아바르타를 "히말라야와 빈디아 산맥 사이, 동쪽(벵골만)에서 서쪽(아라비아해) 바다까지의 지역"으로 위치시킨다.[109]

airya- 어간은 또한 아이리야넴 와에조('아리야인의 확장' 또는 '아리야 평야')에도 나타나는데, 이는 아베스타에서 초기 이란인의 신화적 고향으로 묘사되며, 신 아후라 마즈다에 의해 "최초이자 최고의 장소와 거주지"로 창조되었다고 한다. 이는 마니교 소그드어로 ʾryʾn wyžn (Aryān Wēžan)으로, 고대 페르시아어로는 Aryānām Waiǰah로 불렸으며, 이는 중세 페르시아어 에란-웨즈(Ērān-wēž)를 낳았고, 이 지역은 최초의 소가 창조되었고 자라투스트라가 선종을 처음으로 계시한 곳이라고 한다.[97][110] 사산 제국은 공식적으로 에란샤르('이란인의 왕국'; 고대 페르시아어 Aryānām Xšaθram에서 유래)로 불렸으며,[111] 로마의 서방 지역인 아네란과 구별되는 축약형인 에란으로도 지칭될 수 있었다. 이란의 서부 변형인 이란은 이란샤르의 축약형으로, 영어 국가명 이란의 기원이 되었다.[21][97][112]

알란인의 중세 왕국의 이름인 알라니야는 고대 이란어 어간 Aryāna-의 방언적 변형에서 유래하며, 이는 또한 신화적인 아이리야넴 와에조와도 연결된다.[113][8][102] ala-의 발달 외에도, air-y-는 현대 오세트어에서 i-움라우트를 통해 ir-y- 어간으로 변했을 수 있으며, 이는 이란어 접미사 스탄이 붙은 지명 이리스톤(오세티야)에서 볼 수 있다.[97][114]

아베스타에 언급된 다른 지명으로는 '아리아인의 영토'에 해당하는 가변 용어인 airyō šayana, '아리아인의 땅'인 airyanąm dahyunąm, 이란 동부의 산으로 에르크샤와 관련된 Airyō-xšuθa, 그리고 카비 하오스라보가 신 바유를 죽인 숲인 vīspe aire razuraya가 있다.[97][110]

그리스-라틴 문학

[편집]아리아누스라는 단어는 아프가니스탄, 이란, 인도 북서부, 파키스탄을 포함하는 지역인 아리아나를 지칭하는 데 사용되었다.[115][116] 1601년 필리몬 홀랜드는 라틴어 아리아누스를 번역하면서 아리아나의 주민들을 지칭하기 위해 '아리아네스'를 사용했다. 이것이 영어에서 '아리아인'이라는 형태를 문자 그대로 사용한 첫 번째 사례이다.[117][118][1]

현대

[편집]이란 민족주의

[편집]카자르 왕조 말기에 아리아인 정체성에 대한 현대적 사상이 이란에 도입되어 민족주의 운동에 상당한 영향을 미쳤다. 이란의 지식인들은 이슬람 이전의 인도유럽적 과거를 반성하며, 이슬람의 페르시아 정복 (서기 7세기) 이후 도입된 아랍(또는 셈족)의 영향과 대비되는 아리아 신화의 버전을 받아들였다. 19세기에는 미르자 파탈리 아쿤도프 (1812–1878)와 미르자 아카 칸 케르마니 (1854–1896)와 같은 사상가들이 위대한 고대 페르시아 문명의 아이디어를 장려했다. 이 서사는 아랍의 영향을 이란 문화에 파괴적인 것으로 묘사하면서 존경받는 유럽 문명과의 공유된 뿌리를 강조했으며, 민족주의 출판물을 통해 널리 유포되었고 20세기 이란 민족주의 담론의 초석이 되었다.[119]

팔라비 제국 (1925–1979)에서는 민족주의가 아리아 신화를 대중화하고 이란의 고대사를 홍보하는 데 사용되어 국가 정체성과 통치 왕조의 정당성을 모두 강화했다. 이러한 "아리아 및 신아케메네스 민족주의"는 1930년대에 두드러지게 나타났고 팔라비 시대 내내 영향력을 유지했다.[120] 1935년 레자 샤 팔라비는 국가가 국제적으로 '페르시아' (남부 파르스주에서 유래한 유럽적 명칭으로 간주됨) 대신 '이란' (아리아인이라는 용어와 연결된 이름)으로 알려지도록 명령했다. 그의 아들 모하마드 레자 팔라비는 나중에 "왕 중의 왕, 아리아인의 빛" (샤한샤 아리아메흐르)이라는 칭호를 채택했으며, 1970년대에는 심지어 이란, 인도, 파키스탄, 아프가니스탄 간의 '아리아 형제애'를 제안하여 지역 평화를 증진하고 뛰어난 문명의 공유된 유산을 기념하기도 했다.[120]

종교적 사용

[편집]ārya라는 단어는 힌두교, 불교, 자이나교 텍스트에서 자주 발견된다. 인도의 영적 맥락에서, 이는 리쉬 또는 사성제를 깨달아 영적 길에 들어선 사람에게 적용될 수 있다. 인도 지도자 자와할랄 네루에 따르면, 인도의 종교는 총칭하여 ārya dharma라고 불릴 수 있는데, 이 용어는 인도 아대륙에서 유래한 종교들(예: 힌두교, 불교, 자이나교 및 시크교)을 포함한다.[121]

ārya라는 단어는 자이나교에서도 자주 사용되며, 판나바나수타와 같은 자이나교 문헌에도 나타난다. 초기 자이나교 문헌인 아바샤카니르유크티(Avaśyakaniryukti)에는 아리아 만구(Ārya Mangu)라는 인물이 두 번 언급된다.[122]

인명

[편집]아리안 (아리얀, 아리야, 아리얀 또는 아리아와 같은 파생형 포함)이라는 이름은 현대 남아시아와 이란에서 여전히 이름이나 성으로 사용된다. 서구에서도 대중문화의 영향으로 아리안과 관련된 이름이 증가하고 있다. 2012년 미국 사회보장국에 따르면 아리야는 미국에서 가장 빠르게 인기 상승한 여자 이름으로, 711위에서 413위로 급상승했다.[123] 이 이름은 2017년 잉글랜드와 웨일스에서 태어난 여아에게 가장 일반적으로 사용된 이름 200위 안에 들었다.[124]

학문

[편집]19세기와 20세기 초

[편집]'아리아인'이라는 용어는 원래 비교 언어학 작업을 통해 영어에 도입되었으며, 산스크리트어 ā́rya의 현대적 표현이었다. 1794년 윌리엄 존스 (문헌학자)의 마누 법전 번역에서 '고귀한'으로 처음 번역되었던 이 용어는 19세기 초 학자들에 의해 초기 베다에서 "브라만 신들을 숭배하는 자들을 포함하는" 민족문화적 자기 지정으로 사용되었다는 사실이 밝혀졌다.[1][18] 이 해석은 동시에 고전 문헌에 Ἀριάνης (고대 그리스어) ~ Arianes (라틴어)라는 단어가 존재했던 것에 영향을 받았는데, 이 단어는 1771년 아브라함 아시앙트 앙케틸 뒤페롱에 의해 이란어 airya (아베스타어) ~ ariya (고대 페르시아어)와 올바르게 비교되었으며, 이란어 화자들이 고대부터 사용하던 자기 식별자였다. 따라서 '아리아인'이라는 용어는 학문적으로 인도이란어파를 지칭하게 되었고, 나아가 원시 인도이란어의 원어민, 즉 선사시대 인도이란인을 지칭하게 되었다.[125]

19세기 동안, 카를 빌헬름 프리드리히 슐레겔 (1772–1829), 크리스티안 라센 (1800–1876), 아돌프 픽테 (1799–1875), 막스 뮐러 (1823–1900)의 연구를 통해 Aryans, Arier, Aryens라는 용어는 여러 서양 학자들에게 '(원시)인도유럽인'의 동의어로 채택되었다.[20] 이들 중 다수는 산스크리트어가 가장 오래된 인도유럽어족 언어라는 잘못된 가정과 에리우 (아일랜드)가 아리야와 관련이 있다는 언어적으로는 근거 없는 입장에 기초하여 아리아인이 인도유럽조어의 선사시대 화자들이 사용한 원래의 자기 지정이기도 하다고 믿었다.[126] 이 가설은 인도이란 세계 밖에서 아리아를 민족문화적 자기 지정으로 사용했다는 증거가 부족하기 때문에 학문적으로 폐기되었다.[67]

현대 학문

[편집]현대 학문에서 '아리아인'과 '원시 아리아인'이라는 용어는 선사시대 인도이란인과 그들의 원시 언어를 지칭하는 데 여전히 사용되기도 한다. 그러나 '원시 인도유럽인'을 의미하는 '아리아인'의 사용은 이제 "피해야 할 비정상적인 용어"로 간주된다.[127] 인도이란어파의 하위 어족(인도아리아어군, 이란어군, 누리스탄어군을 포함)은 '아리아어'라고도 불린다.[128][81][67]

그러나 20세기 초반 아리아주의 인종 이데올로기의 이름으로 자행된 잔혹 행위로 인해 학자들은 일반적으로 '아리아인'이라는 용어를 피하게 되었고, 대부분의 경우 '인도이란인'으로 대체되었다. 비록 인도어파는 여전히 '인도아리아어'라고 불리지만 말이다.[129][130][16] 고대 페르시아어 Aryānām에서 유래한 '이란인'이라는 이름도 특정 민족언어 집단을 지칭하는 데 계속 사용된다.[21]

- 인도아리아인은 인도아리아어군을 구사하거나 인도아리아인으로 자신을 식별하는 인구를 지칭한다. 이들은 북인도 아대륙에서 지배적인 집단을 형성한다.[131] 가장 큰 인도아리아 민족언어 집단은 힌디어–우르두어, 벵골어, 펀자브어, 마라티어, 구자라트어, 라자스탄어, 보지푸리어, 마이틸어, 오리야어, 신드어이다. 9억 명 이상의 사람들이 인도아리아어의 원어민이다.[132]

- 이란인 (또는 이란어)은 이란어군 화자 또는 "이란인"으로 자신을 식별하는 민족, 특히 페르시아 문화권 내의 사람들을 지칭하는 데 사용된다. 현대 이란 민족언어 집단에는 페르시아인, 파슈툰인, 쿠르드족, 타지크인, 발루치인, 루르인, 파미르인, 자자인, 오세트인이 포함된다. 약 1억 5천만에서 2억 명의 사람들이 이란어의 원어민으로 추정된다.[133]

대중을 대상으로 글을 쓰는 일부 작가들은 H. G. 웰스의 전통에 따라 모든 인도유럽인을 '아리아인'이라는 단어로 계속 사용해 왔는데,[134][135] 과학 소설 작가 폴 앤더슨 (작가)와[136] 앤드루 콜린 렌프루와 같이 대중 매체를 위해 글을 쓰는 과학자들이 이에 해당한다.[137] 프란시스쿠스 베르나르두스 야코부스 쿠이페르에 따르면, "인도 땅에서 검은 야만인들과 대치했던 '북방' 아리아인에 대한 19세기 편견의 메아리는 여전히 일부 현대 연구에서 들을 수 있다."[138]

아리아주의와 인종주의

[편집]'아리아 인종'의 발명

[편집]초기 낭만주의적 견해

[편집]낭만주의 시대에 요한 고트프리트 헤르더 (1744–1803)와 요한 고틀리프 피히테 (1762–1814)와 같은 초기 민족주의 사상가들은 국가(폴크)를 역사, 민속, 신화, 시, 특히 공통 언어로 통합된 유기적인 문화 공동체로 상정했다. 그들은 언어적 유대가 부족적 연결의 자연스러운 증거라고 보았고, 폴크의 조상을 그 언어의 기원과 연결시켰다.[139] 이러한 맥락에서 유럽 학자들은 언어적 인도유럽 연결을 공유된 문화 및 민족 유산의 증거로 해석하여 현대 유럽인들을 고대 페르시아인과 연결시켰다. 1808년 독일 철학자 카를 빌헬름 프리드리히 슐레겔은 독일 조상이 고대 페르시아 아리아인이며, 아시아의 '원래 본거지'(우어하이마트)에서 유럽으로 이주한 원시 "인도유럽 민족"(Urvolk)을 지정했다고 주장함으로써 중요한 역할을 했다.[139]

북유럽 가설

[편집]

19세기 후반에 인도유럽어족이 아시아에서 유래했다는 생각은 학자들 사이에서 점차 지지를 잃었다. 1860년대 말 이후, 인도유럽 이주에 대한 대안적 모델들이 나타나기 시작했으며, 그 중 일부는 원시 인도유럽 본거지를 북유럽에 위치시켰다.[140][141] 1868년 테오도르 벤젠은 아리아인이 유럽에서 기원했으며, 일부는 아시아로 이주하여 고대 동양 문명을 건설했고, 이 문명은 나중에 인종 혼합으로 인해 퇴화했다고 제안했다. 이 '북방 가설'은 라자루스 가이거, 테오도르 푀셰, 루트비히 빌저, 카를 펜카, 구스타프 코시나와 같은 독일 인류학자 및 언어학자들 사이에서 빠르게 지지를 얻었고, 아리아인이라는 단어를 노르딕 또는 게르만인의 동의어로 사용하는 경향을 부추겼다.[142]

"아리아주의와 노르딕주의 사이의 과도기적 인물"로 평가받는[143] 카를 펜카는 1868년에 아리아인이 스칸디나비아 남부에서 기원했다고 주장했다.[144] 1878년 독일계 미국인 인류학자 테오도르 푀셰는 원래 아리아인의 본거지를 리투아니아로 제시했다.[142] 20세기 초 독일 학자 구스타프 코시나(1858-1931)는 선사시대 물질문화를 재구성된 인도유럽조어와 연결시키려 시도하면서 고고학적 근거를 들어 '인도게르만족'(Indogermanische)의 이주가 북유럽에 위치한 본거지에서 시작되었다고 주장했다.[13] 제2차 세계 대전이 끝날 때까지 인도유럽족 우어하이마트에 대한 학문은 크게 두 가지 진영으로 나뉘었는데, 코시나의 추종자들과 처음에는 오토 슈뢰더 (문헌학자) (1855–1919)가 이끌었던 유라시아의 스텝 본거지를 지지하는 진영으로, 후자가 학자들 사이에서 가장 널리 퍼진 가설이 되었다.[145]

인종 우월주의 이론

[편집]인종 생물학으로의 전환

[편집]슐레겔과 19세기 초 아리아인 이주의 주창자들이 아리아인을 생물학적이라기보다는 문화적 용어로 정의하고 헤르더와 같은 초기 민족 사상가들과 일치시킨 반면, 율리우스 하인리히 클라프로트 (1783–1835)와 프레데리크 아이히호프 (1799–1875)를 시작으로 후기 학자들은 고대 아리아인을 인종적, 생물학적 용어로 재해석하기 시작했다.[146] 베다 아리아인을 북쪽에서 온 '금발의 외국 침략자'로 인종적으로 해석하는 경향은 점차 아리아인이라는 용어를 아리아주의로 알려진 우월주의 이데올로지와 연결된 인종적 범주로 채택하게 만들었는데, 이 이데올로기는 아리아 인종을 고대 문명의 대부분의 성취를 담당한 '우월 인종'으로 보았다.[10]

영향력 있는 저서 인간 불평등론 (1853)의 저자 아르튀르 드 고비노는 백인 또는 아리아 인종만이 유일하게 문명화된 인종으로 보았고, 문화적 쇠퇴와 인종 혼합이 밀접하게 얽혀 있다고 생각했다. 아리아인을 현대 아시아에서 분리하여, 고비노는 북유럽인들이 전 세계로 이주하여 주요 문명들을 건설했지만, 인종적으로 열등하다고 묘사되는 토착민들과의 인종 혼합으로 인해 점차 희석되어 고대 아리아 문명이 점진적으로 쇠퇴하게 되었다고 썼다.[147][148] 그는 마지막 순수 아리아인들은 게르만족이라고 믿었다.[148] 고비노는 아리아인과 셈족 모두를 '황인종'과 '흑인종'과 구별되는 '백인종'의 일부로 분류했지만, '아리아인'이라는 용어는 이 시기 작가들 사이에서 점점 더 '비유대인'의 동의어로 사용되기 시작했다.[149]

아리아 인종과 반유대주의

[편집]슐레겔의 제자였던 크리스티안 라센 (1800–1876)은 아리아인을 "가장 재능 있고" "재능 면에서 완벽한" 민족으로 찬양하며, 셈족과 대조시키고 두 집단 간의 인종적 이분법의 기반을 마련했다.[146] 라센의 '아리아-셈족' 이분법의 전통을 따라 프랑스 동양학자 에르네스트 르낭 (1823–1892)은 '셈족'을 '비아리아인'으로, 아리아인을 인류의 운명을 형성할 지배 인종으로 묘사했다. 마찬가지로 스위스 언어학자 아돌프 픽테 (1799–1875)는 아리아인을 선택된 인종이자 유럽인의 직계 조상으로 규정했다. 라센과 르낭의 영향을 받아 그는 셈족과 우월한 아리아인 사이에 근본적인 갈등이 있다고 주장했다.[148]

독일어 Arier가 '비유대인'을 의미하는 것으로 기록된 첫 사례는 1887년 비엔나 피트니스 협회가 "아리아계 독일인"(Deutsche arischer Abkunft)만을 회원으로 받기로 결정했을 때 나타났다.[20] 스테판 아르비드손이 "가장 중요한 초기 나치 텍스트 중 하나"로 평가한 19세기의 기초 (1899)에서,[150] 영국계 독일 작가 휴스턴 스튜어트 체임벌린은 르낭의 아리아인과 셈족 사이의 적대적 분리에 영향을 받아 우월한 독일-아리아 인종과 파괴적인 유대-셈족 인종 간의 생사를 건 투쟁을 이론화했다.[151][149] 체임벌린의 저서는 매우 영향력이 커서 독일 황제 빌헬름 2세는 그의 책이 교사 연수생들의 필수 독서가 되도록 명령했다.[149] 미국 작가 매디슨 그랜트가 1916년에 출판한 베스트셀러 위대한 인종의 소멸은 '인종적으로 우월한' 게르만 아리아인 (즉, 잉글랜드계 미국인, 독일계 미국인, 스칸디나비아계 미국인 혈통의 미국인)이 이민 온 '열등한 인종' – 슬라브인, 이탈리아인, 이디시어를 구사하는 유대인 등 인도유럽어족 화자 포함 – 과의 인종 혼합이라는 위험에 직면하고 있다고 경고했다.[13]

파울 폰 라가르데 (1827–1891)와 율리우스 랑베른 (1851–1907)과 같은 인종 신비주의자들은 아리아인을 현대의 물질주의와 자유주의로부터 벗어난, 자연과 연결된 순수한 게르만족(Urgermanen)으로 여겼다.[142] 귀도 폰 리스트 (1848–1919)와 외르크 란츠 폰 리벤펠스 (1874–1954)가 이끌었던 아리오소피스트들은 민족주의적 밀교를 결합한 이념 체계를 세웠다. 다가오는 독일(아리아인) 세계 지배 시대를 예언하면서, 그들은 "거짓된 평등주의의 이름으로 비게르만 열등자들을 해방시킴으로써 이 이상적인 게르만 세계를 파괴하려 했던" 독일인에 대한 음모 – 비아리아인 인종, 유대인, 또는 초기 교회에 의해 선동되었다고 주장되는 – 가 있었다고 주장했다.[152]

나치 인종 이론

[편집]

폰 리벤펠스와 체임벌린의 사회진화론, 아리아인 우월주의, 생존을 위한 인종 투쟁, 인종 순수성 사상은 나치 인종 이데올로기에 지대한 영향을 미쳤다.[13][142][153] 나의 투쟁 (1925)에서 아돌프 히틀러는 아리아인을 독일 민족('폴크')과 비유대인 '우월 인종'의 일부로 동일시했다. 그는 고대 아리아인의 이주를 인간 진화의 정점으로 여겨지는 북유럽 아리아 인종이 외지를 정복하고 위대한 문명을 건설했지만, 인종 순수성을 유지하는 데 실패하여 궁극적으로 쇠퇴했다고 묘사했다.[154][155] 히틀러는 아리아 인종을 강화할 수 있는 모든 행동은 정당하다고 믿었으며, 열등하다고 여겨지는 자들(운터멘쉬)에게 잔혹 행위를 저지르는 것도 포함되었다. 따라서 인권과 인도주의적 가치는 아리아인의 생존과 발전에 해로운 것으로 일축되었다.[155] 반대로, 열등한 인종, 특히 도덕적 특성 면에서 열등한 유대인들은 어떤 식으로든 독일 사회에서 제거되어야 한다고 보았다.[156]

히틀러의 수석 이데올로그인 알프레트 로젠베르크는 20세기의 신화 (1930)에서 고대 북유럽 이주 사상을 확장하여 고대 페르시아인들을 "북방 피를 가진 아리아인"으로 묘사했지만, 소위 '열등한 인종'과의 혼혈로 인해 결국 퇴화했다고 주장했다. 그는 페르시아 역사를 혼혈(Bastardierung)에 대한 경고 사례로 사용했다. 이러한 견해는 많은 나치 이데올로그들이 공유했는데, 그들은 아리아 인종의 쇠퇴가 '셈족'으로부터의 침투(Überfremdung)로 인해 발생했다고 믿었다.[157] 1935년 나치는 고전주의 및 인류학 연구를 통해 '아리아인의 선사시대'를 연구하기 위해 독일유산학술협회를 설립했다.[158] 그 회장인 발터 뷔스트는 독일인들이 '노르딕 아리아 인종'의 직계 후손이며, 이들은 인종 혼합이 '퇴화'(Entartung)와 '탈북방화'(Entnordnung)로 이어질 때까지 아시아로 퍼져나갔다고 믿었다.[159]

19세기 후반부터 오스트리아와 독일의 학생 동아리들은 이미 유대인을 배제하기 위해 '아리아 조항'을 사용했다. 그러나 제3제국은 아리아인이라는 용어를 국가 법률에 통합한 최초의 국가였다. 1933년 4월 7일, 베를린은 '아리아인 조항'을 전문직 공무원 회복법의 일부로 제정했다. '아리아 혈통 증명'(Ariernachweis) 및 '아리아화'(Arisierung)와 같은 용어는 곧 일반적인 법적 용어가 되었으며, 모두 주로 유대인을 겨냥했다.[154] 1935년 9월, 나치는 뉘른베르크법을 제정하여 모든 아리아인 제국 시민에게 아리아 혈통을 증명하도록 요구했다. 이를 위한 한 가지 방법은 네 명의 조부모 모두 아리아 혈통임을 증명하는 세례 증명서를 제출하여 조상 통행증('ancestor pass')을 얻는 것이었다.[160] 같은 해 12월, 나치는 독일의 아리아인 출생률 감소에 대처하고 나치 우생학을 홍보하기 위해 레벤스보른('생명의 샘')을 설립했다.[161]

많은 미국 백인 우월주의자 신나치주의 단체와 교도소 갱단은 자신들을 '아리아인'이라고 부르는데, 아리안 브라더후드, 아리아인 민족, 아리아 공화국군, 백인 아리안 저항, 아리아 서클 등이 포함된다.[162][163] 러시아의 현대 민족주의 정치 단체와 신이교 운동은 자신들을 슬라브족과 고대 '아리아인' 사이에 직접적인 연관성이 있다고 주장하며,[13] 일부 인도 민족주의 집단에서는 '아리아인'이라는 용어가 주장되는 아리아 '인종'을 지칭하는 데 사용될 수도 있다.[22]

인도의 아리아주의

[편집]리그베다의 인종 해석

[편집]1888년 막스 뮐러는 자신이 리그베다의 인종적 해석을 시작한 사람이었음에도 불구하고,[164] "아리아인종, 아리아인의 피, 아리아인의 눈과 머리카락"에 대한 이야기는 언어학자가 "두두한 사전이나 단두한 문법"을 말하는 것과 다를 바 없는 말도 안 되는 소리라고 비난했다.[145] 그러나 다윈주의 이론에 영향을 받은 서양 작가들, 특히 인류학자들과 비전문가들은 리그베다의 아리아인을 민족언어학적 범주가 아닌 다른 인종들과 대비되는 '신체-유전적 종'으로 보기 시작했다.[165][166] 19세기 후반과 20세기 초반 동안 저명한 인류학자 테오도르 푀셰와 토머스 헨리 헉슬리는 리그베다의 구절을 인용하여 아리아인이 금발이고 키가 크며 파란 눈과 장두형 두개골을 가졌다고 주장했다.[167][168] 서양 인류학자들은 20세기 이래로 이러한 생각을 계속해서 다듬었으며, 일부는 이의를 제기하기도 했다.[169] 한스 하인리히 호크는 아리아인이 금발이거나 피부색이 밝았다는 주장에 의문을 제기했는데, 그의 견해에 따르면 "대부분의 [베다] 구절은 어두운 피부색이나 밝은 피부색의 사람들을 지칭하는 것이 아니라 어두운 세계와 밝은 세계를 지칭하는 것일 수 있기 때문이다."[170] 그러나 옐레나 예피모브나 쿠즈미나에 따르면, 아베스타와 리그베다에는 아리아인들이 밝은 눈, 밝은 피부, 밝은 머리카락을 가졌다는 충분한 증거가 있다.[171]

인도 제국

[편집]영국 식민 정부는 인도에서 드 고비노의 주장을 다른 관점에서 따랐으며, 제국적 이익을 위해 인도의 카스트 제도를 차용한 우월한 '아리아 인종'의 개념을 육성했다.[172][173] 완전히 발전된 형태로, 영국이 매개한 해석은 카스트를 따라 아리아인과 비아리아인의 분리를 예상했는데, 상위 카스트는 "아리아인"이고 하위 카스트는 '비아리아인'이었다. 유럽의 발전은 영국인들이 자신들을 상위 카스트로 식별하는 것을 가능하게 했을 뿐만 아니라, 브라만들이 자신들을 영국인과 동등하게 여기는 것을 가능하게 했다. 더 나아가, 이는 인도의 역사를 인종주의적이고, 반대로 인도 민족주의적 용어로 재해석하게 만들었다.[172][173]

"아리아 침략 이론"

[편집]1840년대에 리그베다의 신성한 인도 문헌을 번역하면서 독일 언어학자 막스 뮐러는 자신이 "아리아"라고 부르는 힌두 브라만 집단에 의한 고대 인도 침략의 증거라고 믿는 것을 발견했다. 그의 후기 작품에서 뮐러는 아리아인이 인종적 범주가 아닌 언어적 범주라고 생각했음을 분명히 했다. 그럼에도 불구하고 학자들은 뮐러의 침략 이론을 사용하여 남아시아와 인도양을 통한 인종적 정복에 대한 자신들의 비전을 제시했다. 1885년 뉴질랜드의 박학다식한 에드워드 트레기어는 "아리아인의 해일"이 인도를 휩쓸고 동인도 제도 섬들을 통해 계속 남쪽으로 밀려나 뉴질랜드의 먼 해안에 도달했다고 주장했다. 존 배첼러 (선교사), 장 루이 아르망 드 콰트르파지 드 브레오, 다니엘 개리슨 브린턴과 같은 학자들은 이 침략 이론을 필리핀, 하와이, 일본으로 확장하여, 그들이 초기 아리아인 정복자들의 후손이라고 믿었던 토착민들을 식별했다.[174] 인더스 문명의 발견과 함께 20세기 중반의 고고학자 모티머 휠러는 대규모 도시 문명이 아리아인에 의해 파괴되었다고 주장했다.[175] 이 입장은 나중에 기후 건조화가 인더스 문명의 붕괴의 유력한 원인으로 밝혀지면서 신빙성을 잃었다.[176] "침략"이라는 용어는 한때 인도아리아인의 이주와 관련하여 흔히 사용되었지만, 이제는 주로 인도아리아인 이주 이론의 반대자들만이 사용한다.[177] "침략"이라는 용어는 더 이상 인도아리아인의 이주에 대한 학문적 이해를 반영하지 않으며,[177] 이제는 일반적으로 논쟁적이고 혼란스러우며 비학문적인 것으로 간주된다.

최근 수십 년 동안 인도로의 아리아인 이주라는 생각은 주로 인도 학자들에 의해 논란이 되었는데, 이들은 기존의 쿠르간 모델과는 다른 다양한 대체 원주민 아리아인 시나리오를 주장한다. 그러나 이러한 대체 시나리오들은 인도 역사와 정체성에 대한 전통적이고 종교적인 견해에 뿌리를 두고 있으며, 주류 학계에서는 보편적으로 거부되고 있다.[178][note 1] 미하엘 비첼에 따르면, "원주민 아리아인" 입장은 일반적인 의미의 학문이 아니라 "변명적이고 궁극적으로는 종교적인 노력"이다.[181] 아나톨리아 가설, 아르메니아 가설, 구석기 시대 연속성 이론을 포함하여 여러 가지 다른 대안적 이론들이 제안되었지만, 이들은 널리 받아들여지지 않고 주류 학계에서는 거의 관심을 받지 못했다.[182][183]

같이 보기

[편집]- 아리아바르타, 인도아리아인이 살았던 북인도 아대륙의 고대 이름. "아리아인의 거주지"를 의미한다.

- 아이리야넴 바에자흐, 초기 이란인의 신화적 본거지, 아리야인의 확장을 의미한다.

- 알란인, 이란 민족이자 오세트인의 조상으로, 그들의 이름은 아리안이라는 단어에서 유래한다.

- 아레이아, 아케메네스 제국, 셀레우코스 제국, 파르티아 제국의 주.

- 아리아나, 이란의 동의어인 그리스-로마 지리 용어.

- 아리아 사마지, 유일신론적 인도 힌두교 개혁 운동으로 간주되며, 그 이름은 "고귀한, 즉 아리아인의 사회"를 의미한다.

- 그리스-아리아인

- 인도아리아인, 인도아리아어군을 구사하는 민족으로, 역사적으로 자신들을 아리아인이라고 불렀다.

- 이란, 문자 그대로 "아리아인의 땅"을 의미한다.

- 이란족, 이란어군을 구사하는 민족으로, 역사적으로 자신들을 아리아인이라고 불렀다.

- 얌나야 문화

각주

[편집]설명주

[편집]- ↑ 주류 학계의 지지 없음:

- 로밀라 타파르 (2006): "현재 아리아인의 원주민 기원을 진지하게 주장하는 학자는 없다".[179]

- 웬디 도니거 (2017): "인도유럽어족 화자들이 인도 아대륙의 원주민이었다는 반대 주장은 어떤 신뢰할 만한 학문적 지지도 받지 못한다. 이는 현재 주로 힌두 민족주의자들이 옹호하고 있는데, 그들의 종교적 감정은 아리아인 이주 이론을 다소 불쾌하게 여기게 만들었다."[web 1]

- 기리쉬 샤하네 (2019년 9월 14일), 나라심한 외 (2019)에 대한 응답: "힌두트바 활동가들은 아리아인 침략 이론을 계속 살아있게 하고 있다. 왜냐하면 그것은 그들에게 완벽한 허수아비, 즉 '상대방의 실제 주장을 무찌르기 더 쉽기 때문에 의도적으로 잘못 표현된 주장'을 제공하기 때문이다. [...] 인도 밖 가설은 언어학적, 고고학적, 유전학적 증거를 힌두트바 감정과 민족주의적 자부심과 조화시키려는 필사적인 시도이지만, 시간의 화살을 되돌릴 수는 없다. [...] 증거는 힌두트바의 역사적 아이디어를 계속해서 박살내고 있다."[web 2]

- 코엔라트 엘스트 (2016년 5월 10일): "물론 그것은 최소한 국제적으로는 소수 이론이며, 아리아인 침략 이론(AIT)이 여전히 공식 패러다임이다. 그러나 인도에서는 아리아인 유입의 흔적을 찾지 못하고 대신 문화적 연속성을 발견하는 대부분의 고고학자들이 지지한다."[180]

참조주

[편집]- ↑ Wendy Doniger (2017), "또 다른 위대한 이야기"", 아스코 파르폴라의 힌두교의 뿌리 서평; Inference, International Review of Science, Volume 3, Issue 2

- ↑ Girish Shahane (September 14, 2019), 힌두트바 지지자들이 불신받는 아리아인 침략 이론을 왜 그토록 싫어하는가, Scroll.in

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Oxford English Dictionary Online 2024, s.v. Aryan (adj. & n.); Arya (n.).

- ↑ 가 나 Benveniste 1973, p. 295: "Arya [...] is the common ancient designation of the 'Indo-Iranians'."

- ↑ Witzel 2001, 2쪽: "At the outset, it has to be underlined that the term Ārya (whence, Aryan) is the self-designation of the ancient Iranians and of those Indian groups speaking Vedic Sanskrit and other Old Indo-Aryan (OIA) languages and dialects. Both peoples called themselves and their language ārya or arya: [...]"

- ↑ 가 나 Schmitt 1987: "The name “Aryan” (OInd. āˊrya-, Ir. *arya- [with short a-], in Old Pers. ariya-, Av. airiia-, etc.) is the self designation of the peoples of Ancient India and Ancient Iran who spoke Aryan languages, in contrast to the “non-Aryan” peoples of those “Aryan” countries [...]"

- ↑ 가 나 Witzel 2001, 4, 24쪽.

- ↑ 가 나 Bailey 1987: "It is used in the Avesta of members of an ethnic group and contrasts with other named groups (Tūirya, Sairima, Dāha, Sāinu or Sāini) and with the outer world of the An-airya 'non-Arya'."

- ↑ 가 나 Gnoli 2006: "Mid. Pers. ēr (plur. ērān), just like Old Pers. ariya and Av. airya, has an evident ethnic value, which is also present in the abstract term ērīh, 'Iranian character, Iranianness'."

- ↑ 가 나 다 Mallory & Adams 1997, p. 213: "Iran Alani (< *aryana) (the name of an Iranian group whose descendants are the Ossetes, one of whose subdivisions is the Iron [< *aryana-)), *aryanam (pl.) 'of the Aryans' (> MPers Iran)."

- ↑ 가 나 Watkins 1985, 3쪽; Gamkrelidze & Ivanov 1995, 657–658쪽; Mallory & Adams 1997, 213쪽; Anthony 2007, 92, 303쪽

- ↑ 가 나 다 Bryant 2001, 60–63쪽.

- ↑ 가 나 Witzel 2001, p. 24: "Arya/ārya does not mean a particular people or even a particular 'racial' group but all those who had joined the tribes speaking Vedic Sanskrit and adhering to their cultural norms (such as ritual, poetry, etc.)"

- ↑ Anthony 2007, p. 408: "The Rigveda and Avesta agreed that the essence of their shared parental Indo-Iranian identity was linguistic and ritual, not racial. If a person sacrificed to the right gods in the right way using the correct forms of the traditional hymns and poems, that person was an Aryan."

- ↑ 가 나 다 라 마 Anthony 2007, 9–11쪽.

- ↑ 가 나 Gordon, Sarah Ann (1984). 《Hitler, Germans, and the "Jewish Question"》. Mazal Holocaust Collection. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 96쪽. ISBN 0-691-05412-6. OCLC 9946459.

- ↑ Longerich, Peter (2010). 《Holocaust : the Nazi persecution and murder of the Jews》. Oxford: Oxford University Press. 83,241쪽. ISBN 978-0-19-280436-5. OCLC 610166248.

- ↑ 가 나 Witzel 2001, p. 3: "Linguists have used the term Ārya from early on in the 19th century to designate the speakers of most Northern Indian as well as of all Iranian languages and to indicate the reconstructed language underlying both Old Iranian and Vedic Sanskrit. Nowadays this well-reconstructed language is usually called Indo-Iranian (IIr.), while its Indic branch is called (Old) Indo-Aryan (IA)."

- ↑ cf. Gershevitch, Ilya (1968). 〈Old Iranian Literature〉.《Handbuch der Orientalistik, Literatur I》. Leiden: Brill. 1–31쪽., p. 2.

- ↑ 가 나 다 Arvidsson 2006, 20쪽.

- ↑ Motadel 2013, 120쪽.

- ↑ 가 나 다 Arvidsson 2006, 21쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 Schmitt 1987.

- ↑ 가 나 Witzel 2001, 4쪽.

- ↑ Szemerényi 1977, 125–146쪽; Watkins 1985, 3쪽; Mallory & Adams 1997, 304쪽; Fortson 2011, 209쪽

- ↑ 가 나 Gamkrelidze & Ivanov 1995, 657–658쪽.

- ↑ 가 나 Kuzmina 2007, 456쪽.

- ↑ 가 나 다 라 Anthony 2007, 408쪽.

- ↑ “Sanskrit is second official language in Uttarakhand” [산스크리트어는 우타라칸드주의 두 번째 공식 언어입니다.]. 2015년 2월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.

방문일: 2014년 2월 11일

- ↑ “아리아인에 대하여” [아리아인에 대하여] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “واژه آریایی به چه معناست؟!” [아리안이라는 단어는 무엇을 의미합니까?!] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “نژاد آریاییها؛ از ژنتیک تا فرهنگ” [아리안 인종: 유전학에서 문화까지] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “آیا آریایی به معنی اخص کلمه معادل هخامنشی نبوده است؟” [아리안은 그 단어의 특정한 의미에서 아케메네스와 동등하지 않았는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “معنی و مفهوم آریا” [아리아의 의미와 개념] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “آزادی와 Freedom (Aryan) 두 단어의 어원” [아자디(Azadi)와 프리덤(Freedom) (아리아인) 두 단어의 어원] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “آزادی와 Freedom (아리아인) 두 단어의 어원” [아자디(Azadi)와 프리덤(Freedom) (아리아인) 두 단어의 어원] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아인들은 누구였는가?” [아리아인들은 누구였는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아인이라는 단어는 무엇을 의미합니까?” [아리아인이라는 단어는 무엇을 의미합니까?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안은 고귀하고 명예롭다는 뜻이다.” [아리아는 고귀하고 명예롭다는 뜻이다.] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란 땅의 유명인들 책” [이란의 이름난 사람들] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란인들은 아리아인인가?” [이란인들은 아리아인인가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “"아리안"의 의미는 무엇이며, 헤그마타네 또는 에크바타나를 누가 세웠는가?” ["아리안"은 무엇을 의미하며, 누가 헤그마타네 또는 에크바타나를 설립했는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안, 페르시아인, 이란인” [아리안, 페르시아인, 이란인]. 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “واژه آریایی به چه معناست؟” [아리안이라는 단어는 무엇을 의미합니까?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아 이름의 의미와 유래 및 빈도” [아리아 이름의 의미, 유래 및 빈도] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아인들은 누구였는가?” [아리아인들은 누구였는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란인들은 아리아인인가?” [이란인들은 아리아 인종인가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안이라는 단어의 의미는 무엇입니까?” [아리안이라는 단어는 무엇을 의미합니까?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란인들은 아리안인가?” [이란인들은 아리안인가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안의 도착부터 아케메네스의 종말까지” [아리안의 도착부터 아케메네스의 종말까지] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “페르시아인은 누구인가?” [페르시아인은 누구인가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란은 아리안인의 땅(고귀하고 자유로운 사람들)을 의미한다.” [이란은 아리안인의 땅(고귀하고 자유로운 사람들)을 의미한다.] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아는 고귀하고 명예롭다는 뜻이다.” [아리아는 고귀하고 명예롭다는 뜻이다.] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안은 무엇을 의미하는가” [아리안은 무엇을 의미하는가] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리아인들의 신앙심은 어떠했는가?” [아리아인들의 신앙심은 어떠했는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안의 정의는 무엇입니까?” [아리안의 정의는 무엇입니까?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란에서 아리안 인종 확인” [이란의 아리안 인종 확인] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “과거부터 현재까지 이란의 환대 예절” [과거부터 현재까지 이란의 환대 예절] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안” [아리안] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안인들은 누구였는가?” [아리안인들은 누구였는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란 이름의 의미는 무엇이며 누가 지었는가?” [이란 이름의 의미는 무엇이며 누가 지었는가?] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “인종차별과 상관없이 이란인들의 도덕적 특성을 알아보기” [인종차별과 상관없이 이란인들의 도덕적 특성을 알아보기] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “아리안 인종의 다섯 가지 외형적 특징” [아리안 인종의 다섯 가지 신체적 특징] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란과 아리아인이라는 단어의 의미” [이란과 아리아인이라는 단어의 의미] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ “이란의 의미” [이란의 의미] (페르시아어). 2025년 2월 27일에 확인함.

- ↑ 가 나 Delamarre 2003, p. 55: "Cette équation est cependant très controversée et de multiples tentatives pour expliquer indépendamment les formations celtiques et indo-iraniennes ont été produites : on a proposé entre autres de dériver le celtique ario- de *pṛrio- [*pṛhio-, racine *per(h)- 'devant, en avant', d'où le sens dérivé 'qui est en avant, éminent'; on pourrait expliquer alors le NP Ario-uistus comme "Celui qui connaît (/ est connu) en avance", < *ario-wid-to-, LG 60. L'absence de corrélats indiscutables dans d'autres langues i.-e. (grec ari-, eri-, hitt. arawa, runique arjosteR etc.) rend l'équation incertaine. Un fait d'ordre mythologique, la comparaison entre l'Irlandais Eremon et l'Indien Aryaman, figures dotées de fonctions sociales similaires, renforcerait cependant la validité de la comparaison (*Ario-men-), cf. G. Dumézil Le troisième souverain et J. Puhvel Analecta 322–330."

- ↑ 가 나 Matasović 2009, p. 43: "A different etymology (e.g. in Meid 2005: 146) relates these Celtic words to PIE *prh₃- 'first' (Skt. pūrvá- etc.), but this is less convincing because there are no traces of the laryngeal in the purported Celtic reflexes (*prh₃yo- would have probably given PCelt. *frāyo-)."

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 Mallory & Adams 1997, 213쪽.

- ↑ 가 나 다 Fortson 2011, 209쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 Mallory & Adams 2006, 266쪽.

- ↑ 가 나 다 Kloekhorst 2008, 198쪽.

- ↑ 가 나 다 Mayrhofer 1992, 174–175쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Gnoli 2006.

- ↑ Mallory & Adams 1997, p. 213: "OIr aire 'freeman (whether commoner or noble), noble (as distinct from commoner)' (the latter meaning may be rather from *pṛios, a derivative of 'first')."

- ↑ 가 나 다 라 Delamarre 2003, 55쪽.

- ↑ 가 나 Matasović 2009, 43쪽.

- ↑ 가 나 Orel 2003, 23쪽.

- ↑ Antonsen, Elmer H. (2002). 《Runes and Germanic Linguistics》. Walter de Gruyter. 127쪽. ISBN 978-3-11-017462-5.

- ↑ Duchesne-Guillemin 1979, 337쪽.

- ↑ Szemerényi 1977, 125–146쪽.

- ↑ Kuzmina 2007, 451쪽.

- ↑ Rédei 1986, 54쪽.

- ↑ 가 나 Anthony 2007, 385쪽.

- ↑ Koivulehto, Jorma (2001). 〈The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers〉. Carpelan, Christian. 《Early contacts between Uralic and Indo-European》. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 248쪽. ISBN 978-9525150599.

- ↑ Benveniste 1973, 303쪽.

- ↑ Mallory 1989, 130쪽.

- ↑ 가 나 다 West 2007, 142–143쪽.

- ↑ 가 나 Mallory & Adams 1997, 375쪽.

- ↑ Benveniste 1973, 72쪽.

- ↑ Bronkhorst 2007.

- ↑ Samuel 2010.

- ↑ Kuiper 1991, 96쪽; Witzel 2001, 4, 24쪽; Bryant 2001, 61쪽; Anthony 2007, 11쪽

- ↑ 가 나 Thapar 2019, vii쪽.

- ↑ Thapar 2019, 2쪽.

- ↑ Kuiper 1991, 6–8, 96쪽.

- ↑ Anthony 2007, 11쪽.

- ↑ Kuzmina 2007, 453쪽.

- ↑ Witzel 2001, 24쪽.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 Bailey 1987.

- ↑ Kellens 2005.

- ↑ Grenet, Frantz (2005). 〈An Archaeologist's Approach to Avestan Geography〉. Curtis, Vesta Sarkhosh; Stewart, Sarah. 《Birth of the Persian Empire Volume I》. I.B.Tauris. 44쪽. ISBN 978-0-7556-2459-1.

It is difficult to imagine that the text was composed anywhere other than in South Afghanistan and later than the middle of the 6th century BC.

- ↑ Vogelsang, Willem (2000). 《The sixteen lands of Videvdat - Airyanem Vaejah and the homeland of the Iranians》. 《Persica》 16. 62쪽. doi:10.2143/PERS.16.0.511.

All of the above observations would indicate a date for the composition of the Videvdat list which would antedate, for a considerable time, the arrival in Eastern Iran of the Persian Acheamenids (ca. 550 B.C.)

- ↑ 가 나 Bailey 1987, : "In the inscription of Šāpūr I on the Kaʿba-ye Zardošt (ŠKZ), Parth. ʾryʾn W ʾnʾryʾn (aryān ut anaryān), Mid. Pers. ʾyrʾn W ʾnyrʾn (ērān ut anērān; cf. Armenian eran eut aneran) comprises the inhabitants of all the known lands ... In the singular Parth. ʾry, Mid. Pers. ʾyly, Greek arian occurs in a title: ʾry mzdyzn nrysḥw MLKʾ, *ary mazdēzn Narēsahv šāh (Parth. ŠKZ 19); ʾyly mzdysn nrsḥy MLKʾ (Mid. Pers. version 24), Greek arian masdaasnou ... New Persian has ērān (western, īrān), ērān-šahr. In the Caucasus, Ossetic has Digoron erä, irä, Iron ir, with Dig. iriston, Iron iryston (the i-umlaut modifying the vowel a-, but leaving the -r- untouched), [and] the ancestral Alān."

- ↑ 가 나 Alemany 2000, pp. 3–4, 8: "Nowadays, however, only two possibilities are admitted as regards [the etymology of Alān], both closely related: (a) the adjective *aryāna- and (b) the pl. *aryānām; in both cases the underlying OIran. ajective *arya- 'Aryan' is found. It is worth mentioning that although it is not possible to give an unequivocal option because both forms produce the same phonetic result, most researchers tend to favour the derivative *aryāna-, because it has a more appropriate semantic value ... The ethnic name *arya- underlying in the name of the Alans has been linked to the Av. Airiianəm Vaēǰō 'the Aryan plain'."

- ↑ Brunner, C. J. (1986). 〈Arizantoi〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul.

- ↑ Herodotus. 《역사, 7권 62장》. perseus.tufts.edu.

- ↑ Roller, Duane (2014년 5월 29일). 《스트라본의 지리학: 서문 및 주석이 있는 영어 번역》. Cambridge University Press. 947쪽. ISBN 978-1-139-95249-1.

- ↑ Benveniste 1973, 259–260쪽.

- ↑ Shahbazi, A. Sh. (1986). 〈Ariyāramna〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul., Shahbazi, A. Sh. (1986). 〈Ariabignes〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul., Brunner, C. J. (1986). 〈Ariaratus〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul., Lecoq, P. (1986). 〈Ariobarzanes〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul., Shahbazi, A. Sh. (1986). 〈Ariaeus〉.《Encyclopædia Iranica》 2. Routledge & Kegan Paul.

- ↑ Alemany 2000, 5쪽.

- ↑ Cook, Michael (2016). 《Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective》. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-17334-4.

Aryavarta ... is defined by Manu as extending from the Himalayas in the north to the Vindhyas of Central India in the south and from the sea in the west to the sea in the east.

- ↑ 가 나 MacKenzie 1998b.

- ↑ Alemany 2000, 3쪽.

- ↑ MacKenzie 1998a.

- ↑ Benveniste 1973, p. 300: "The name of Alani goes back to *Aryana-, which is yet another form of the ancient ārya."

- ↑ Harmatta 1970, 78–81쪽.

- ↑ 《자연사 연감 및 잡지: 동물학, 식물학 및 지질학 포함》. Taylor & Francis, Limited. 1881. 162쪽.

- ↑ 아로라, 우다이 (2007). 《우다야나》. Anamika Pub & Distributors. ISBN 9788179751688.

아리아나 전체(인도 북서부, 파키스탄, 아프가니스탄, 이란)

- ↑ 온라인 어원 사전

- ↑ Robert K. Barnhart, Chambers Dictionary of Etymology pg. 54

- ↑ Motadel 2013, 130–131쪽.

- ↑ 가 나 Motadel 2013, 130–132쪽.

- ↑ Kumar, Priya (2012). 〈관용과 환대를 넘어: 힌두 민족주의 및 인도 민족주의 담론에서 낯선 이방인 및 소수자로서의 무슬림〉. Elisabeth Weber. 《함께 살기: 자크 데리다의 폭력과 평화 공동체》. Fordham University Press. 95–96쪽. ISBN 9780823249923.

- ↑ K. L. Chanchreek; 마헤쉬 자인 (2003). 《자이나교: 리샤바 데바에서 마하비라까지》. Shree Publishers & Distributors. 276쪽. ISBN 978-81-88658-01-5.

- ↑ Carlson, Adam (2013년 5월 10일). “왕좌의 게임 아기 이름 행진”. 엔터테인먼트 위클리.

- ↑ Mzimba, Lizo (2017년 9월 20일). “왕좌의 게임 아리아, 가장 인기 있는 이름 200위 안에 들다”. BBC 뉴스.

- ↑ Siegert, Hans (1941–1942), “Zur Geschichte der Begriffe 'Arier' und 'Arisch'”, 《Wörter und Sachen》, New Series 4: 84–99

- ↑ Schmitt 1987, : "The use of the name 'Aryan', in vogue especially in the 19th century, as a designation of the entire Indo-European language family was based on the erroneous assumption that Sanskrit was the oldest IE. language, and the untenable view (primarily propagated by Adolphe Pictet) that the names of Ireland and the Irishmen were etymologically related to 'Aryan'."

- ↑ Witzel 2001

- ↑ Schmitt 1987, : "The Aryan parent language. The common ancestor of the historical Aryan or Indo-Iranian languages, called the Aryan parent language or Proto-Aryan, can be reconstructed by the methods of historical comparative linguistics."

- ↑ Arvidsson 2006, 22쪽.

- ↑ Anthony 2007, 10쪽.

- ↑ Witzel 2001, 3쪽.

- ↑ Bryant & Patton 2005, 246–247쪽.

- ↑ Windfuhr, Gernot L. (2013). 《이란어》. Routledge. 1쪽. ISBN 978-1-135-79703-4.

- ↑ Wells, H.G. 역사의 개요 New York:1920 Doubleday & Co. Chapter 19 The Aryan Speaking Peoples in Pre-Historic Times [Meaning the Proto-Indo-Europeans] Pages 271–285

- ↑ H.G. Wells describes the origin of the Aryans (Proto-Indo Europeans):

- ↑ See the Poul Anderson short stories in the 1964 collection Time and Stars and the Polesotechnic League stories featuring Nicholas van Rijn

- ↑ Renfrew, Colin. (1989). The Origins of Indo-European Languages. /Scientific American/, 261(4), 82–90. In explaining the 아나톨리아 가설, the term "Aryan" is used to denote "all Indo-Europeans"

- ↑ Kuiper 1991.

- ↑ 가 나 Motadel 2013, 121쪽.

- ↑ Mallory 1989, 268쪽.

- ↑ Arvidsson 2006, 52쪽.

- ↑ 가 나 다 라 Motadel 2013, 125쪽.

- ↑ Hutton, Christopher M. (2005). 《Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Dialectic of Volk》. Polity. 108쪽. ISBN 978-0-7456-3177-6.

- ↑ Mallory 1989, 268쪽: "An Aryan homeland in the unhealthy environment of a swamp was hardly conducive to the development of the 'powerful, energetic blond race' or so Karl Penka argued in 1868. Rather, Penka pressed into service all the disciplines he could - archaeology, linguistics, anthropology and mythology - to demonstrate that the Aryans originated in Southern Scandinavia."

- ↑ 가 나 Mallory 1989, 269쪽.

- ↑ 가 나 Motadel 2013, 121–122쪽.

- ↑ Arvidsson 2006, 45쪽.

- ↑ 가 나 다 Motadel 2013, 123쪽.

- ↑ 가 나 다 Motadel 2013, 124쪽.

- ↑

- ↑ Arvidsson 2006, 155쪽.

- ↑ Goodrick-Clarke 1985, 2쪽.

- ↑ Weikart 2009, 12쪽.

- ↑ 가 나 Motadel 2013, 125–126쪽.

- ↑ 가 나 Weikart 2009, 5–6쪽.

- ↑ Weikart 2009, 9쪽.

- ↑ Motadel 2013, 127쪽.

- ↑ Arvidsson 2006, 181–182쪽.

- ↑ Motadel 2013, 129쪽.

- ↑ Ehrenreich, Eric (2007). The Nazi Ancestral Proof: Genealogy, Racial Science, and the Final Solution, p. 68

- ↑ Weikart 2009, 133쪽.

- ↑ Goodrick-Clarke 2002, 232–233쪽.

- ↑ Blazak, Randy (2009). 《교도소 증오 기계》. 《범죄학 및 공공 정책》 8. 633–640쪽. doi:10.1111/j.1745-9133.2009.00579.x. ISSN 1745-9133.

- ↑ Bryant 2001, 60쪽.

- ↑ Goodrick-Clarke 1985, 5쪽.

- ↑ Arvidsson 2006, 61쪽.

- ↑ Mallory 1989, 268-269쪽.

- ↑ Arvidsson 2006, 43쪽.

- ↑ Bryant 2001, 60–63쪽

- ↑ Bryant & Patton 2005, 8쪽

- ↑ 가 나 Leopold 1974.

- ↑ 가 나 Thapar 1996.

- ↑ Robinson, Michael (2016). 《잃어버린 백인 부족: 탐험가, 과학자, 그리고 대륙을 바꾼 이론》. New York: Oxford University Press. 147–161쪽. ISBN 9780199978489.

- ↑ 그레고리 L. 포셀 (2002), 《인더스 문명: 현대적 관점》, Rowman Altamira, 238쪽, ISBN 9780759101722

- ↑ Malik, Nishant (2020). 《고기후 시계열의 변화와 기후로 인한 고대 문명의 멸망 발견》. 《혼돈: 비선형 과학의 학제간 저널》. 니샨트 말리크, 혼돈 (2020) 30. 083108쪽. Bibcode:2020Chaos..30h3108M. doi:10.1063/5.0012059. PMID 32872795. S2CID 221468124.

- ↑ 가 나 Witzel 2005, 348쪽.

- ↑ Bryant 2001; Bryant & Patton 2005; Singh 2008, 186쪽; Witzel 2001.

- ↑ Thapar 2006.

- ↑ Koenraad Elst (May 10, 2016), Koenraad Elst: "I am not aware of any governmental interest in correcting distorted history", Swarajya Magazine

- ↑ Witzel 2001, 95쪽.

- ↑ Alinei, Mario (2002). 〈우랄어족과 인도유럽어족 언어에 대한 일반화된 연속성 모델을 향하여〉. 줄쿠, 쿄스티. 《북유라시아 민족 및 언어의 뿌리 IV, 오울루 2000년 8월 18일-20일》. 오울루, 핀란드: Societas Historiae Fenno-Ugricae. CiteSeerX 10.1.1.370.8351.

- ↑ 데이비드 W. 앤서니. 《말, 바퀴, 그리고 언어: 유라시아 스텝의 청동기 시대 기마병들이 현대 세계를 어떻게 형성했는가》. 300–400쪽.

<references> 안에 정의된 "FOOTNOTEArvidsson2006153"이라는 이름을 가진 <ref> 태그가 위에서 사용되고 있지 않습니다.참고 문헌

[편집]- Alemany, Agustí (2000). 《알란인에 대한 자료: 비판적 편집》. Brill. ISBN 978-90-04-11442-5.

- Anthony, David W. (2007). 《말, 바퀴, 언어: 유라시아 스텝의 청동기 시대 기마병들이 현대 세계를 어떻게 형성했는가》. Princeton University Press. ISBN 978-0691058870.

- Arvidsson, Stefan (2006). 《아리안 우상: 이데올로기 및 과학으로서의 인도유럽 신화》. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-02860-6.

- Bailey, H. W. (1987). 〈아리야〉.《이란 백과사전》 2. Iranica Foundation.

- Benveniste, Émile (1973). 《인도유럽어와 사회》. University of Miami Press. ISBN 978-0870242502.

- Bronkhorst, Johannes (2007). 《대마가다: 초기 인도 문화 연구》. BRILL. ISBN 9789004157194.

- Bryant, Edwin (2001). 《베다 문화의 기원 탐구: 인도아리아인 이주 논쟁》. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516947-8.

- Bryant, Edwin; Patton, Laurie L. (2005). 《인도아리아인 논쟁: 인도 역사 속 증거와 추론》. Routledge. ISBN 978-0-7007-1463-6.

- Delamarre, Xavier (2003). 《갈리아어 사전: 대륙 고대 켈트어의 언어학적 접근》. Errance. ISBN 9782877723695.

- Duchesne-Guillemin, Jacques (1979). 《이란학 저널》. Brill. ISBN 978-90-04-05941-2.

- Fortson, Benjamin W. (2011). 《인도유럽어와 문화》 2판. Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-0316-9.

- Gamkrelidze, Tamaz V.; Ivanov, Vyacheslav V. (1995). 《인도유럽어와 인도유럽인: 원시 언어와 원시 문화의 재구성 및 역사적 분석》. Mouton de Gruyter. ISBN 978-3-11-014728-5.

- Gnoli, Gherardo (2006). 〈이란 정체성 ii. 이슬람 이전 시대〉.《이란 백과사전》 13. Iranica Foundation.

- Goodrick-Clarke, Nicholas (1985). 《나치즘의 오컬트 뿌리: 오스트리아와 독일의 아리오소피스트 1890–1935》. Aquarian Press. ISBN 0-85030-402-4.

- Goodrick-Clarke, Nicholas (2002). 《검은 태양: 아리아인 컬트, 밀교적 나치즘, 그리고 정체성 정치》. New York University Press. ISBN 978-0-8147-3155-0.

- Harmatta, János (1970). 《사르마티아인의 역사와 언어 연구》. S.l.

- Kloekhorst, Alwin (2008). 《히타이트 상속어 어원 사전》. Brill. ISBN 978-90-04-16092-7.

- Kuiper, F. B. J. (1991). 《리그베다의 아리아인》. Rodopi. ISBN 90-5183-307-5. OCLC 26608387.

- Kuzmina, Elena E. (2007). 《인도이란인의 기원》. Brill. ISBN 978-90-04-16054-5.

- Leopold, Joan (1974). 《영국의 아리아인 인종 이론 인도 적용, 1850-1870》. 《잉글리시 히스토리컬 리뷰》 89. 578–603쪽. doi:10.1093/ehr/LXXXIX.CCCLII.578. ISSN 0013-8266. JSTOR 567427.

- Kellens, Jean (2005). 〈아이리야는 더 이상 아리아인이 아니다: 그들은 이미 이란인이다〉.《중앙아시아의 아리아, 아리안, 이란인》. Institut Civilisation Indienne.

- MacKenzie, D. N. (1998a). 〈에란, 에란샤르〉.《이란 백과사전》 8. Iranica Foundation.

- MacKenzie, D. N. (1998b). 〈에란-웨즈〉.《이란 백과사전》 8. Iranica Foundation.

- Mallory, J. P. (1989). 《인도유럽인을 찾아서: 언어, 고고학, 신화》. Thames and Hudson. ISBN 9780500050521.

- Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q. (1997). 《인도유럽 문화 백과사전》. Fitzroy Dearborn. ISBN 978-1-884964-98-5.

- Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q. (2006). 《옥스포드 원시 인도유럽어 및 원시 인도유럽 세계 입문》. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-929668-2.

- Matasović, Ranko (2009). 《원시 켈트어 어원 사전》. Brill. ISBN 9789004173361.

- Motadel, David (2013). 〈이란과 아리아 신화〉.《이란에 대한 인식: 중세 페르시아에서 이슬람 공화국까지의 역사, 신화, 민족주의》. I.B. Tauris. ISBN 978-0-7556-1162-1.

- Mayrhofer, Manfred (1992). 《고대 인도아리아어 어원 사전》. Carl Winter. ISBN 3-533-03826-2. OCLC 14693324.

- Orel, Vladimir E. (2003). 《게르만어 어원 핸드북》. Brill. ISBN 1-4175-3642-X. OCLC 56727400.

- Poliakov, Léon (1974). 《아리아 신화: 유럽의 인종차별주의 및 민족주의 사상사》. Basic Books. ISBN 0-465-00452-0. OCLC 1011605.

- Rédei, Károly (1986). 《인도게르만-우랄어 접촉에 대하여》. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ISBN 978-3-7001-0768-2.

- Samuel, Geoffrey (2010). 《요가와 탄트라의 기원》. Cambridge University Press.

- Schmitt, Rüdiger (1987). 〈아리아인〉.《이란 백과사전》 2. Iranica Foundation.

- Singh, Upinder (2008). 《고대 및 초기 중세 인도사: 석기 시대부터 12세기까지》. Pearson Education India. ISBN 978-81-317-1677-9.

- Szemerényi, Oswald (1977). 《인도유럽어족 친족 용어 연구》. Brill. OCLC 470049907.

- Thapar, Romila (1996). 《아리아인 인종 이론과 인도: 역사와 정치》. 《사회 과학자》 24. 3–29쪽. doi:10.2307/3520116. ISSN 0970-0293. JSTOR 3520116.

- Thapar, Romila (2006). 《인도: 역사적 시작과 아리아인 개념》. National Book Trust. ISBN 9788123747798.

- Thapar, Romila (2019). 《우리 중 누가 아리아인인가?: 기원 개념 재고》. Aleph. ISBN 978-93-88292-38-2.

- Watkins, Calvert (1985). 《아메리칸 헤리티지 인도유럽어족 어원 사전》. Houghton Mifflin. ISBN 0-395-37888-5. OCLC 11533475.

- West, Martin L. (2007). 《인도유럽 시와 신화》. 옥스포드 대학교 출판부. ISBN 978-0-19-928075-9.

- Weikart, R. (2009). 《히틀러의 윤리: 진화적 진보를 추구하는 나치》. Springer. ISBN 978-0-230-62398-9.

- Witzel, Michael (2000). 〈아리아인의 고향〉. 힌체, A.; 티치, E. 《요한나 나르텐 70세 생신 기념 축하집》. J. H. 로엘.

- Witzel, Michael (2001). 《원주민 아리아인?: 고대 인도 및 이란 문헌의 증거》. 《베다 연구 전자 저널》 7. 1–115쪽. doi:10.11588/ejvs.2001.3.830.

- Witzel, Michael (2005). 〈인도 중심주의: 고대 인도에 대한 원주민적 시각〉. Bryant, Edwin; Patton, Laurie. 《인도-아리안 논쟁: 인도 역사에서의 증거와 추론》. Routledge. ISBN 978-1-135-79102-5. 2021년 3월 25일에 확인함.

추가 자료

[편집]- A. 캄피어. “아리아인의 독창성에 대한 한 마디”.

- Bronkhorst, J.; Deshpande, M.M., 편집. (1999). 《남아시아의 아리아인과 비아리아인: 증거, 해석, 그리고 이념》. Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University. ISBN 1-888789-04-2.

- Edelman, Dzoj (Joy) I. (1999). 《아리아어 숫자에서 비십진법 체계와 그 요소의 역사에 대하여. Jadranka Gvozdanović (편집), "전 세계 숫자 유형 및 변화"》. Walter de Gruyter.

- Fussmann, G.; Francfort, H.P.; Kellens, J.; Tremblay, X. (2005). 《중앙아시아의 아리아, 아리안, 이란인》. Institut Civilisation Indienne. ISBN 2-86803-072-6.

- 이바노프, 뱌체슬라프 V.; 감크렐리제, 토머스 (1990). 《인도유럽어의 초기 역사》. 《사이언티픽 아메리칸》 262. 110–116쪽. doi:10.1038/scientificamerican0390-110.

- Lincoln, Bruce (1999). 《신화 이론화: 서사, 이데올로기, 학문》. University of Chicago Press.

- Morey, Peter; Tickell, Alex (2005). 《대체 인도: 글쓰기, 국가, 그리고 공동체주의》. Rodopi. ISBN 90-420-1927-1.

- Sugirtharajah, Sharada (2003). 《힌두교 상상하기: 탈식민주의적 관점》. Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-63411-0.

- Tickell, A (2005). 〈아리야바르타의 발견: 힌두 민족주의와 초기 영어 인도 소설〉. 피터 모리; 알렉스 티켈. 《대체 인도: 글쓰기, 국가, 그리고 공동체주의》. 25–53쪽.