탄소-질소 결합

탄소-질소 결합(영어: Carbon–nitrogen bond)은 탄소와 질소 사이의 공유 결합이며 유기화학 및 생화학에서 가장 풍부한 결합 중 하나이다.[1]

질소는 5개의 원자가 전자를 가지며 단순한 아민에서는 삼가이며, 나머지 두 전자는 고립 전자쌍을 형성한다. 이 고립 전자쌍을 통해 질소는 수소와 추가 결합을 형성하여 사암모늄 염에서 양전하를 띠며 사가가 될 수 있다. 따라서 많은 질소 화합물은 잠재적으로 염기성일 수 있지만, 그 정도는 구성에 따라 달라진다. 예를 들어, 아마이드의 질소 원자는 고립 전자쌍이 이중 결합으로 비편재화되어 있기 때문에 염기성이 아니며, 피롤에서는 고립 전자쌍이 방향족 육중항의 일부이다.

탄소-탄소 결합과 유사하게, 이들 결합은 이민에서와 같이 안정적인 이중 결합을 형성할 수 있으며, 나이트릴에서와 같이 삼중 결합을 형성할 수 있다. 결합 길이는 단순한 아민의 경우 147.9 pm에서 나이트로메테인과 같은 C-N= 화합물의 경우 147.5 pm, 피리딘의 부분 이중 결합에서 135.2 pm, 나이트릴과 같은 삼중 결합에서 115.8 pm에 이른다.[2]

C-N 결합은 질소 쪽으로 강하게 편극되어 있으며(C와 N의 전기음성도는 각각 2.55와 3.04), 결과적으로 분자 쌍극자 모멘트가 높을 수 있다. 예를 들어, 사이안아마이드는 4.27 D, 다이아조메테인은 1.5 D, 메틸 아자이드는 2.17 D, 피리딘은 2.19 D이다. 이러한 이유로 C-N 결합을 포함하는 많은 화합물은 물에 용해된다. N-친핵체는 C=N 결합에 특이적으로 끌리는 라디칼 분자 그룹이다.[3]

탄소-질소 결합은 X선 광전자 분광학(XPS)으로 분석할 수 있다. 결합 상태에 따라 N1s XPS 스펙트럼의 피크 위치가 달라진다.[4][5][6]

질소 작용기

[편집]| 화학 계열 | 결합 차수 | 화학식 | 구조식 | 예시 | 평균 C–N 결합 길이 (Å)[7] |

|---|---|---|---|---|---|

| 아민 | 1 | R3C-NH2 |  메틸아민 |

1.469 (중성 아민) 1.499 (암모늄 염) | |

| 아지리딘 | 1 | CH2NHCH2 |

|

미토마이신 |

1.472 |

| 아자이드 | 1 | R2C-N3 | 페닐 아자이드 |

1.38–1.48[8] 1.47 (메틸 아자이드)[9] 1.432 (페닐 아자이드)[10] | |

| 아닐린 | 1 | Ph-NH2 |

|

아니시딘 |

1.355 (sp2 N) 1.395 (sp3 N) 1.465 (암모늄 염) |

| 피롤 | 1 |

|

포르피린 |

1.372 | |

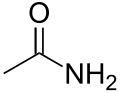

| 아마이드 | 1.2 | R-CO-NR2 |

|

아세트아마이드 |

1.325 (1차) 1.334 (2차) 1.346 (3차) |

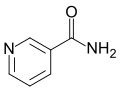

| 피리딘 | 1.5 | pyr |

|

니코틴아마이드 |

1.337 |

| 이민 | 2 | R2C=NR |

|

DBN |

1.279 (C=N 결합) 1.465 (C–N 결합) |

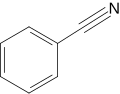

| 나이트릴 | 3 | R-CN |  벤조나이트릴 |

1.136 | |

| 아이소나이트릴 | 3 | R-NC | TOSMIC |

1.154[11] |

같이 보기

[편집]- 사이안화물

- 다른 15족 원소와의 탄소 결합: 탄소-질소 결합, 탄소-인 결합

- 다른 2주기 원소와의 탄소 결합: 탄소-리튬 결합, 탄소-베릴륨 결합, 탄소-붕소 결합, 탄소-탄소 결합, 탄소-질소 결합, 탄소-산소 결합, 탄소-플루오린 결합

- 탄소-수소 결합

각주

[편집]- ↑ Organic Chemistry John McMurry 2nd Ed.

- ↑ CRC Handbook of Chemistry and Physics 65Th Ed.

- ↑ Falzon, Chantal T.; Ryu, Ilhyong; Schiesser, Carl H. (2002). 《5-Azahexenoyl radicals cyclize via nucleophilic addition to the acyl carbon rather than 5-exo homolytic addition at the imine》. 《Chemical Communications》. 2338–9쪽. doi:10.1039/B207729A. PMID 12430429.

- ↑ Kato, Tomofumi; Yamada, Yasuhiro; Nishikawa, Yasushi; Otomo, Toshiya; Sato, Hayato; Sato, Satoshi (2021년 7월 12일). 《Origins of peaks of graphitic and pyrrolic nitrogen in N1s X-ray photoelectron spectra of carbon materials: quaternary nitrogen, tertiary amine, or secondary amine?》 (영어). 《Journal of Materials Science》 56. 15798–15811쪽. doi:10.1007/s10853-021-06283-5. ISSN 1573-4803. S2CID 235793266.

- ↑ Yamada, Yasuhiro; Kim, Jungpil; Matsuo, Shintaro; Sato, Satoshi (2014년 4월 1일). 《Nitrogen-containing graphene analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy》 (영어). 《Carbon》 70. 59–74쪽. doi:10.1016/j.carbon.2013.12.061. ISSN 0008-6223.

- ↑ Yamada, Yasuhiro; Tanaka, Haruki; Kubo, Shingo; Sato, Satoshi (2021년 9월 1일). 《Unveiling Bonding States and Roles of Edges in Nitrogen-Doped Graphene Nanoribbon by X-ray Photoelectron Spectroscopy》 (영어). 《Carbon》 185. 342–367쪽. doi:10.1016/j.carbon.2021.08.085. ISSN 0008-6223. S2CID 239687362.

- ↑ F. H. Allen, O. Kennard, D. G. Watson, L. Brammer, A. G. Orpen. Tables of bond Lengths determined by X-Ray and Neutron Diffraction. Part 1. Bond Lengths in Organic Compounds. J. Chem. Soc. Perkin Trans. II 1987, S1-S19.

- ↑ Kumasaki, M.; Kinbara, K.; Wada, Y.; Arai, M.; Tamura, M. (2001). 《Azidoacetamide, a neutral small organic azide》. 《Acta Crystallogr. E》 57. o6–o8쪽. doi:10.1107/S160053680001850X.

- ↑ Livingston, R. L.; Rao, C. N. Ramachandra (1960). 《An Electron Diffraction Investigation of the Molecular Structure of Methyl Azide》. 《J. Phys. Chem.》 64. 756–759쪽. doi:10.1021/j100835a012.

- ↑ Wagner, Gerald; Arion, Vladimir B.; Brecker, Lothar; Krantz, Carsten; Mieusset, Jean-Luc; Brinker, Udo H. (2009). 《Controllable Selective Functionalization of a Cavitand via Solid State Photolysis of an Encapsulated Phenyl Azide》. 《Org. Lett.》 11. 3056–3058쪽. doi:10.1021/ol901122h. PMID 19537769.

- ↑ Bano, Huma; Yousuf, Sammer (2015). 《Crystal structure of p-toluenesulfonylmethyl isocyanide》. 《Acta Crystallogr. E》 71. o412쪽. doi:10.1107/S2056989015008816. PMC 4459310. PMID 26090196. S2CID 26154257.