阿根廷世界遺產列表

根據聯合國教科文組織1972年制訂的《保護世界文化和自然遺產公約》,世界遺產是指對全人類有重要文化或自然價值的遺產項目[1]。常見文化遺產包括古蹟(如建築、雕塑、題字)、建築群、遺址(如考古遺址);自然遺產通常是具備特殊物質和生物價值的自然地貌、地質和自然地理結構(如瀕危動植物棲息地),或在科學、保育、自然美角度極具價值[2][3]。《保護世界文化和自然遺產公約》,該國的自然和文化遺產自此有資格列入《世界遺產名錄》[4]。

阿根廷共有12項世界遺產,另有8項列入預備名單[4]。首個列入的遺產是洛斯阿萊爾塞斯國家公園,於1981年10月在澳洲悉尼舉行的世界遺產委員會第5屆會議上獲選[5]。最近列入的遺產是2023年認定的海军机械学院博物馆和纪念地。阿根廷的世界遺產中有5項為自然遺產,7項為文化遺產。其中3項為跨國遺產:與巴西共有的瓜拉尼人聚落的耶穌會傳教區、與五國共有的印加路網遺址,以及與六國共有的勒·柯布西耶的建筑作品[4]。

阿根廷曾三次擔任世界遺產委員會成員,任期分別為1978年—1985年、2001年—2005年和2021年—2025年[4],並曾於1984年在布宜諾斯艾利斯舉辦世界遺產委員會會議[6]。

世界遺產

[编辑]聯合國教科文組織根據十項標準收錄世界遺產,入選項目必須符合至少一項標準,其中第一(i)至六(vi)項為文化遺產,第七(vii)至十(x)項為自然遺產,同時符合文化和自然遺產標準的则称为複合遺產,順序按入選年份排列[7]。文代表文化遺產,自代表自然遺產。

| 名稱 | 圖像 | 地點 | 入選年份 | 教科文組織數據 | 簡介 |

|---|---|---|---|---|---|

| 冰川国家公园 |

|

聖克魯斯省 | 1981年 | 145;vii、viii 自 |

該公園由國家公園和國家保護區組成,總面積達60萬公頃,展示了第四紀冰川持續進退如何塑造景觀。南美洲最大的冰原包含眾多大型冰川,這些冰川注入冰湖。最著名的冰川是佩里托莫雷諾冰川(圖),其冰崩形成的冰山落入阿根廷湖[8]。 |

| 瓜拉尼人聚居地的耶稣会传教区:阿根廷的圣伊格纳西奥米尼、聖安娜、罗雷托圣母村與圣母玛利亚艾尔马约尔村遗迹、巴西的圣米格尔杜斯米索纳斯遗迹* |

|

米西奧內斯省 | 1984年 | 275;iv 文 |

17至18世紀間,耶穌會為瓜拉尼人建立了多座傳教區。此世界遺產包含五處傳教區遺跡,其中巴西的傳教區於1983年被列入,阿根廷四處則於1984年增補。各傳教區佈局各異且保存狀態不同,通常包含教堂與修道院遺跡、種植園及原住民住宅地基。圖為聖伊格納西奧米尼遺址[9]。 |

| 伊瓜蘇國家公園 |

|

米西奧內斯省 | 1984年 | 303; vii、x 自 |

該國家公園以壯觀的伊瓜蘇瀑布(圖)為中心,跨度超過2700米,垂直落差為80米。這些瀑布由伊瓜蘇河流經標誌阿根廷與巴西邊界的玄武岩階地形成。巨大的水霧永久籠罩著眾多河島與周邊的河岸森林,創造出極度潮濕的微氣候,孕育了茂密的亞熱帶植被與多樣的動物群。周邊區域涵蓋帕拉內斯亞熱帶雨林,屬於大西洋沿岸森林的一部分。森林生物多樣性豐富,擁有超過2,000種維管植物以及貘、大食蟻獸、吼猴、豹貓、美洲豹和凱門鱷等大型動物。在巴西一側的同名國家公園亦於1986年被列為世界遺產[10]。 |

| 洛斯马诺斯岩画(1999年) |

|

聖克魯斯省 | 1999年 | 936;iii 文 |

手洞位於平圖拉斯河流域,保存了由狩獵採集社群創作的史前石洞壁畫傑作。除了大量人類手部的模板噴畫外,還描繪了人物、植物、狩獵場景及動物(尤其是該地區仍可見的原駝)。這些繪畫使用天然礦物顏料製作,如氧化鐵、高嶺土、褐鐵礦等。洞內最古老的藝術可追溯至西元前8千年,而最晚的居住痕跡則約為西元700年。它們不僅因峽谷絕壁與優越景觀而震撼觀者,更因其藝術構圖、主題多樣性與豐富色彩而引人注目。這些場景有助了解首批巴塔哥尼亞獵人的行為與狩獵技術[11]。 |

| 瓦爾德斯半島 |

|

丘布特省 | 1999年 | 937;x 自 |

這座半島從阿根廷巴塔哥尼亞延伸至大西洋,以岩石峭壁、潟湖、淺灣、沙丘、泥灘、小島和濕地為特色,部分區域受濕地公約保護。這片蘑菇狀半島僅以狹長地峽與大陸相連,其地貌本質近乎島嶼。該地區對海洋哺乳動物保育至關重要,是南露脊鯨的繁殖地。此處還有南象海豹與南美海獅(圖)的棲息地,更有數以萬計麥哲倫企鵝在此築巢[12]。 |

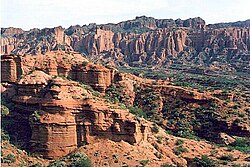

| 伊沙瓜拉斯托-塔拉姆佩雅自然公园 |

|

聖胡安省、拉里奧哈省 | 2000年 | 966;viii 自 |

這兩座公園涵蓋六個地質層,完整呈現了整個三疊紀(2.45億至2.08億年前)的樣貌。其化石記錄涵蓋了約5000萬年間動植物生命的完整序列,包括早期恐龍(如始盜龍屬)、爬行動物、兩棲動物、哺乳動物祖先及魚類,並已鑑定出至少100種植物物種。這些發現加深了對三疊紀的生態的認識。該區域地處安第斯山脈的乾旱地帶,除研究意義外,還擁有重要考古價值,例如1,500年歷史的岩刻。此地區沙漠植被稀疏,以旱生灌木與仙人掌為特色,間雜零星樹木,並孕育了多種稀有且特有的動植物物種[13]。 |

| 科尔多巴耶稣会牧场和街区 |

|

科尔多瓦省 | 2000年 | 995;ii、iv 文 |

在17至18世紀約150年間,耶穌會在此建立了一系列以傳教和教育為核心的定居點。位於科尔多瓦的耶穌會街區是昔日耶穌會省的首府,包含教堂、住宅建築及國立科爾多瓦大學的建築群。該地區五座牧场各自擁有教堂、住宅區、工作區、水利設施、農舍及牧場,展現了歐洲巴洛克與矯飾主義風格與原住民文化、非洲奴工文化的融合。圖為上格拉西亞莊園[14]。 |

| 烏瑪瓦卡旱谷 |

|

胡胡伊省 | 2003年 | 1116;ii、iv、v 文 |

烏瑪瓦卡旱谷是由格蘭德河侵蝕形成的峽谷,起自高安第斯山脈的寒冷荒漠高原,向南延伸約150公里至平原地帶。過去一萬年間,這條山谷作為山區與平原間最重要的通道,被不同族群用作貿易路線。考古遺存證實了該地區曾被狩獵採集社群、早期農民、前印加城鎮村落、印加帝國(15至16世紀)以及西班牙殖民與共和時期聚落所利用[15]。 |

| 印加路網* |

|

多個地點 | 2014年 | 1459;ii, iii, iv, vi 文 |

印加路網是一個大規模的前印加和印加道路系統,橫跨安第斯山脈超過30,000公里。這些道路連接高山峰頂、雨林、海岸、山谷和沙漠。該道路系統是印加帝國的生命線,允許貨物運輸和交換,以及信使、旅行者甚至軍隊的移動。該遺址包括273個組成部分,涵蓋道路、橋樑、溝渠和支持基礎設施等結構。這項遺產是跨越阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯的跨國遺產[16]。 |

| 勒·柯布西耶的建筑作品* |

|

布宜諾斯艾利斯省 | 2016年 | 1321;i、ii、vi 文 |

這項跨越阿根廷、比利時、法國、德國、瑞士、印度和日本的跨國遺產包含17件法國建築師勒·柯布西耶的作品。勒·柯布西耶是現代主義運動的重要代表,該運動引入了新的建築技術以滿足變化中社會的需求。圖中的庫魯切特住宅是阿根廷境內的列入項目[17]。 |

| 洛斯阿萊爾塞斯國家公園 |

|

丘布特省 | 2017年 | 1526;vii、x 自 |

該國家公園保護了大部分未受干擾的巴塔哥尼亞森林。這是世界上五種溫帶森林類型之一,並受到瓦爾迪維亞溫帶雨林的影響。公園以智利柏命名,這是一種南美洲特有的針葉樹,可以生長到極高齡。公園也以其自然美景聞名,特別是梅嫩德斯湖周圍的景觀[18]。 |

| 海军机械学院博物馆和纪念地——曾经的秘密拘留、折磨与处决地 |

|

布宜諾斯艾利斯 | 2023年 | 1681;vi 文 |

在1976年至1983年的軍事獨裁期間,海軍機械學校的建築物被用作秘密拘留、酷刑和滅絕中心。超過5000名男女被海軍監禁、酷刑和殺害。孕婦被留活直至分娩,嬰兒則被盜取。2015年,該建築作為博物館重新開放。尋找被盜嬰兒的行動促進了用於識別祖父母的基因檢測技術發展[19]。 |

預備名單

[编辑]除了已入選項目外,接受《保護世界文化和自然遺產公約》的成員國還可以把遺產項目列入預備名單,任何遺產在提名《世界遺產名錄》前都必須入選預備名單[20]。截至2025年,阿根廷的預備名單共有8個項目[4]。文代表文化遺產,自代表自然遺產,自文代表複合遺產。

| 名稱 | 圖像 | 地點 | 列入年份 | 教科文組織數據 | 簡介 |

|---|---|---|---|---|---|

| 卡爾查基山谷 |

|

卡塔馬卡省、薩爾塔省、圖庫曼省 | 2001年 | 1582;ii、iii、iv、v、vi 文 |

該山谷已有12,000年的人類居住歷史,最初由狩獵採集者居住,後由進行農業與冶金的社群定居。7至9世紀期間,該地區受到來自秘魯的蒂亞瓦納科影響,並於15世紀中期受到印加帝國影響。16世紀起,西班牙殖民者壓制了原住民傳統,並強加新文化與農業實踐。該地區在地質學上也十分重要,岩石中含有白堊紀時期的化石[21]。 |

| 基哈達斯山國家公園 |

|

聖路易斯省 | 2005年 | 2021;vii、viii、ix 自 |

公園內的地質構造於侏羅紀與白堊紀期間形成。拉加西托組呈現了一億年前淡水湖的古環境。該地已發現大量化石,包括翼龍遺骸、可能是恐龍或鱷類的足跡,以及部分最早開花植物的印痕。如今該區域位於大查科與阿根廷蒙特生態區域的交界處,茂密森林與低矮稀疏的旱生林在此交會[22]。 |

| 帕尤尼亞自然保護區、揚卡內洛湖火山區與帕雲馬特魯山 |

|

門多薩省 | 2011年 | 5615;vii、viii 自 |

此提名地包含地質年代極年輕的火山區,最近一次噴發發生於不到一萬年前,因此火山活動形成的地貌僅受輕微侵蝕。該區域有逾百座玄武岩火山錐、熔岩流,以及兩座主要火山錐——帕雲馬特魯火山(圖)與帕雲利索火山。揚卡內洛潟湖的內流盆地是水鳥重要棲地,被列為國際重要濕地[23]。 |

| 地質、古生物與考古省級保護區佩胡恩科山 |

|

布宜諾斯艾利斯省 | 2014年 | 5851;iii、v、vi、viii、ix 自文 |

該遺址發現的數千枚保存完好的足跡,為研究沿海環境中狩獵採集社會的生活提供了線索。該地區發現的化石屬於南北美洲生物大遷徙前後棲息於此的物種,其中地懶化石尤為豐富。查爾斯·達爾文於1832年考察此地時發現了已滅絕哺乳動物化石,對其演化論研究產生了重要影響[24]。 |

| 莫伊塞斯比耶 |

|

聖菲省 | 2015年 | 6066;ii、iii、vi 文 |

莫伊塞斯比耶是19世紀末至20世紀初由逃離反猶騷亂與迫害的俄羅斯猶太人所建立的城鎮之一。該鎮的佈局融合了猶太小鎮(一種東歐猶太人聚居地)與拉丁美洲典型的網格狀風格。由於歐洲許多猶太小鎮在戰爭中被摧毀,莫伊塞斯比耶成為此類社區的代表性範例[25]。 |

| 蒂格雷及其划艇俱樂部 |

|

布宜諾斯艾利斯省 | 2017年 | 6288;ii、iii 文 |

蒂格雷周邊有眾多河流與溪流,包括盧漢河與雷孔基斯塔河等,使其成為水上運動(尤其是划艇)的熱門地點。19世紀末至20世紀初,英國、法國、比利時、德國、瑞士、北歐、意大利、西班牙及猶太移民社群(多為阿根廷新移民)在此建立划艇俱樂部,並以折衷主義風格建造建築以發展旅遊業。圖中為拉瑪利納划艇俱樂部(西班牙語:Club de Remo La Marina)建築[26]。 |

| 手洞及平圖拉斯河流域相關遺址 |

|

聖克魯斯省 | 2018年 | 6297;iii 文 |

此為1999年列入世界遺產的「手洞」之擴展提名。平圖拉斯河(字面意為「繪畫之河」,如圖)流域的多處遺址與當地狩獵採集社群相關,其中最古老的遺存約有12,000年歷史,包含岩棚、墓葬遺址,以及留有手印、動物圖像與狩獵場景等岩畫的崖壁[27]。 |

| 工人大會堂(阿根廷)* |

|

布宜諾斯艾利斯 | 2023年 | 6696;iii、iv、vi 文 |

此跨國提名跨越澳洲、阿根廷及丹麥,均為1850年後國際民主勞工運動及大規模工人組織相關的建築。這些建築專為集會用途而建,設有多個會議室供集會、政治及社區活動使用,並包含辦公室、常見的廚房、印刷廠及商業設施。阿根廷提名的是1950年建造、位於布宜諾斯艾利斯的「阿根廷總工會大樓」(西班牙語:Edificio de la Confederación General del Trabajo),是阿根廷總工會總部[28]。 |

參考資料

[编辑]- ^ The World Heritage Convention. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-20]. (原始内容存档于2023-01-20).

- ^ 保护世界文化和自然遗产公约 (PDF). 聯合國教育、科學及文化組織. [2024-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-23).

- ^ Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO World Heritage Centre. [2024-10-01]. (原始内容存档于2023-01-20).

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Argentina. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-10-09).

- ^ WH Committee: 5th Session, Sydney 1981. UNESCO World Heritage Centre. 1981-10 [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-12-02).

- ^ Sessions since 1976. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-25]. (原始内容存档于2024-08-12).

- ^ The Criteria for Selection. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-20]. (原始内容存档于2023-01-20).

- ^ Los Glaciares National Park. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-10-04).

- ^ Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil). UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2023-03-25).

- ^ Iguazu National Park. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-09-22).

- ^ Cueva de las Manos, Río Pinturas. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2020-04-08).

- ^ Península Valdés. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-09-20).

- ^ Ischigualasto / Talampaya Natural Parks. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-09-20).

- ^ Jesuit Block and Estancias of Córdoba. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2017-09-07).

- ^ Quebrada de Humahuaca. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-09]. (原始内容存档于2020-10-28).

- ^ Qhapaq Ñan, Andean Road System. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-10]. (原始内容存档于2021-05-11).

- ^ The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-10]. (原始内容存档于2018-11-24).

- ^ Los Alerces National Park. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-10]. (原始内容存档于2017-09-25).

- ^

- ESMA Site Museum - Former Clandestine Centre of Detention, Torture, and Extermination. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-10]. (原始内容存档于2017-09-23).

- ESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-10]. (原始内容存档于2024-05-02).

- ^ Tentative Lists. UNESCO World Heritage Centre. [2025-08-12]. (原始内容存档于2023-01-20).

- ^ Valle Calchaquí. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2017-09-25).

- ^ Sierra de las Quijadas National Park. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2017-09-25).

- ^ La Payunia, Campos Volcánicos Llancanelo y Payún Matrú. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2017-09-25).

- ^ Geological, Paleontological and Archaeological Provincial Reserve Pehuén Co – Monte Hermoso. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2017-09-25).

- ^ Moisés Ville. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2017-09-20).

- ^ City of Tigre and its rowing clubs. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2018-09-05).

- ^ Cueva de las Manos and associated sites of the Pinturas river basin. UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2018-09-04).

- ^ Workers’ Assembly Halls (Argentina). UNESCO World Heritage Centre. [2025-07-11]. (原始内容存档于2024-01-14).