암플렉토벨루아

|

| ||

|---|---|---|

| 화석 범위: 캄브리아기 제3절[1] | ||

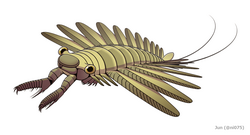

복원도 | ||

전방부속지와 머리경판, 턱바닥 구조체, 그리고 지느러미가 보이는 화석표본 | ||

| 생물 분류ℹ️ | ||

| 계: | 동물계 | |

| 문: | 절지동물문 | |

| 강: | †공하강 | |

| 목: | †방사치목 | |

| 과: | †암플렉토벨루아과 | |

| 속: | †암플렉토벨루아속 (Amplectobelua) Hou, Bergström & Ahlberg, 1995 | |

| 모식종 | ||

| †Amplectobelua symbrachiata | ||

| Hou, Bergström & Ahlberg, 1995 | ||

| 다른 종 | ||

| ||

암플렉토벨루아 (학명: Amplectobelua, →포옹하는 짐승)는 고생대의 앞 절반에 걸쳐 대부분을 자유로이 헤엄치는 포식자로서 살았던 방사치목에 속하는 캄브리아기 초기에 살던 암플렉토벨루아류 가운데 한 속이다.

해부구조

[편집]

암플렉토벨루아는 몸집이 거대한 방사치류로 A. symbrachiata의 가장 큰 표본의 경우 전방부속지와 꼬리를 제외하고 몸길이가 최대 90cm에 달한다.[2] A. stephenensis의 경우 그보다 훨씬 작으나 남아있는 부분이 거의 없어 전체 몸 크기는 불분명하다. 전방부속지와 달리 몸의 생김새는 모식종인 암플렉토 심브라키아타만이 밝혀져 있다. 다른 방사치류들처럼, 암플렉토벨루아도 관절이 있는 전방부속지와 머리경판·옆경판으로 둘러싸인 머리(후자는 거대한 눈으로 잘못 파악했다[3])등아가미가 달린 다리 없는 몸통, 그리고 몸통을 따라 양쪽으로 펼쳐진 일련의 지느러미를 가지고 있다.

암플렉토벨루아는 세 마디의 독특한 자루와 12마디의 원위성 관절부 및 끝에 마주하도록 앞으로 연결된 네 번째 마디(원위성 관절부의 첫 번째 마디)로 이루어져 있는 특수한 전방부속지를 가지고 있는데, 먹이를 집게처럼 잡을 수 있게 해준다. 몸통지느러미가 총 11쌍이 있으며, 비교적 길고 테두리가 곧다. 지느러미의 크기는 뒤로 갈수록 크기가 줄어들며 각각의 지느러미 앞테두리는 지느러미의 크기는 뒤로 갈수록 크기가 줄어들며, 각 지느러미의 앞테두리에는 맥과 같은 구조(강화선)가 줄지어 있다. 목 부분에는 퇴화한 세 쌍의 얇은 앞지느러미가 달린다.[3] 몸통의 끝에는 한 쌍의 긴 꼬리지느러미(장식 구조)가 달린다.

-

A. symbrachiata 및 A. stephenensis의 전방부속지. A. stephenensis의 자루는 밝혀지지 않았음을 주목하라.

-

일반화된 GLSf를 가진 아랫면 모습으로, 세 쌍의 턱바닥 구조(gnathobase-like structure, GLS)와 그에 달려있는 앞지느러미들이 보인다.

암플렉토벨루아는 목 아래로 최소 6개에서 최대 8개 사이의 턱바닥 구조체(gnathobase-like structure, GLS)를 가지고 있는 람스코일디아와 독특한 특징을 공유한다. 이 구조체는 먹이를 자르는 데 움직이고 회전할 수 있는 절지동물의 턱바닥(卾器)처럼 기능한다. 퇴화한 지느러미와 연결되어 있다. 여기에 더해 전형적인 페이토이아 형식의 입(구주, 口柱)이 없으나 방사 배열이 아닌 다수의 평평한 치판을 가지고 있어 통상의 방사치류와는 다른 것으로 해석된다.[3]

하위 종

[편집]청장 생물군에서 발견된 심브라키아타 종(학명: A. symbrachiata)과 버지스 셰일 후반 지층에서 발견된 스테페넨시스 종(학명: A. stephenensis)이 현재 밝혀져 있다.[4] 심브라키아타는 완전한 화석표본으로 발견된 반면 스테페넨시스의 경우 전방부속지만이 발견되었는데, 두 종 모두 킨저스층(Kinzers formation)에서 나왔다.[5]. 스테페넨시스는 더욱 진일보하였는데, 전방부속지가 움켜쥐는 용도로 좀 더 특수화되었다.(네 번째 가시는 더 커져 있으며 바깥 마디의 가시들은 퇴화되어 있다. 심브라키아타는 과거 1992년에 아노말로카리스속에 속하는 종(Anomalocaris trispinata)으로 명명된 적이 있다.[2] 일부 연구에서는 트리스피나타가 심브라키아타 대신에 쓰여야 할 종소명이라고 여겼다.[6][7]

생태

[편집]

암플렉토벨루아는 유영성 포식자로 여겨진다.[8] 전방부속지는 집게발처럼 먹이를 집는 데 기능했다. 그 구조는 먹이를 입으로 가져갈 수 있도록 먹이를 단단히 붙들어 잡아 다루거나 큰 사체에서 조각을 떼어내는 데 적합했다.[9] 턱바닥 구조체는 아마도 먹이를 저작하는 용도였을 것이다.[3] 432점의 표본을 조사한 연구에 따르면, 절지동물 중에서 매우 빠르게 성장하는 동물이었을 것이라는 결과가 나왔다.[2]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Yang, C.; Li, X.-H.; Zhu, M.; Condon, D. J.; Chen, J. (2018). “Geochronological constraint on the Cambrian Chengjiang biota, South China” (PDF) (영어). 《Journal of the Geological Society》 175 (4): 659–666. Bibcode:2018JGSoc.175..659Y. doi:10.1144/jgs2017-103. ISSN 0016-7649. S2CID 135091168.

- ↑ 가 나 다 Wu, Yu; Pates, Stephen; Pauly, Daniel; Zhang, Xingliang; Fu, Dongjing (2023년 11월 3일). “Rapid growth in a large Cambrian apex predator”. 《National Science Review》 11 (3): nwad284. doi:10.1093/nsr/nwad284. ISSN 2095-5138. PMC 10833464

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 38312385. - ↑ 가 나 다 라 Cong, Peiyun; Daley, A. C.; Edgecombe, Gregory D.; Hou, Xianguang (2017). “The functional head of the Cambrian radiodontan (stem-group Euarthropoda) Amplectobelua symbrachiata”. 《BMC Evolutionary Biology》 17 (208): 208. Bibcode:2017BMCEE..17..208C. doi:10.1186/s12862-017-1049-1. PMC 5577670. PMID 28854872.

- ↑ Daley, A. C.; Budd, G. E. (2010). “New anomalocaridid appendages from the Burgess Shale, Canada”. 《Palaeontology》 53 (4): 721. Bibcode:2010Palgy..53..721D. doi:10.1111/j.1475-4983.2010.00955.x.

- ↑ “OSF”. 《osf.io》. 2025년 8월 28일에 확인함.

- ↑ Steiner, Michael; Zhu, Maoyan; Zhao, Yuanlong; Erdtmann, Bernd-Dietrich (2005년 5월 2일). “Lower Cambrian Burgess Shale-type fossil associations of South China”. 《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》. Interpretation of Biological and Environmental Changes across the Neoproterozoic-Cambrian Boundary 220 (1): 129–152. Bibcode:2005PPP...220..129S. doi:10.1016/j.palaeo.2003.06.001. ISSN 0031-0182.

- ↑ McCall, Christian R. A. (2023). “A large pelagic lobopodian from the Cambrian Pioche Shale of Nevada” (영어). 《Journal of Paleontology》 97 (5): 1009–1024. Bibcode:2023JPal...97.1009M. doi:10.1017/jpa.2023.63. ISSN 0022-3360.

- ↑ Lerosey-Aubril R, Pates S (September 2018). “New suspension-feeding radiodont suggests evolution of microplanktivory in Cambrian macronekton”. 《Nature Communications》 9 (1): 3774. Bibcode:2018NatCo...9.3774L. doi:10.1038/s41467-018-06229-7. PMC 6138677. PMID 30218075. Dryad Data

- ↑ De Vivo, Giacinto; Lautenschlager, Stephan; Vinther, Jakob (2021년 7월 28일). “Three-dimensional modelling, disparity and ecology of the first Cambrian apex predators” (영어). 《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》 288 (1955): 20211176. doi:10.1098/rspb.2021.1176. ISSN 0962-8452. PMC 8292756. PMID 34284622.

외부 링크

[편집]- “Amplectobelua stephenensis”. 《Burgess Shale Fossil Gallery》. Virtual Museum of Canada. 2011. 2020년 11월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 21일에 확인함.

- Anomalocaris Homepage

- Fossil Museum