아노말로카리스

|

| ||

|---|---|---|

| 화석 범위: 캄브리아기 전기~캄브리아기 중기 (캄브리아기 제3절~구장절)[1] | ||

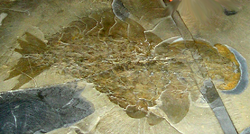

아노말로카리스 카나덴시스의 온전한 표본(TMP 2023.003.0003) | ||

| 생물 분류ℹ️ | ||

| 계: | 동물계 | |

| 문: | 절지동물문 | |

| 강: | †공하강 | |

| 목: | †방사치목 | |

| 과: | †아노말로카리스과 | |

| 속: | †아노말로카리스속 Whiteaves, 1892 | |

| 모식종 | ||

| †Anomalocaris canadensis | ||

| Whiteaves, 1892 | ||

| 종 | ||

| ||

아노말로카리스(학명: Anomalocaris, →다르게 생긴 새우)는 해양 절지동물 줄기군에서 초기에 갈라져 나온 방사치목의 멸종한 속이다. 모식종 A. 카나덴시스는 아노말로카리스속의 가장 유명한 종으로 캐나다 브리티시 컬럼비아의 스티븐층Stephen Formation(그 중에서도 버지스 셰일)에서 발견되었다. 다른 종인 A. 달레야이의 경우 그보다 다소 오래된 지층인 오스트레일리아의 에뮤베이 셰일에서 발견되었다.[2] 기타 미명명된 아노말로카리스속 종들은 각각 중국과 미국에서 발견되었다.[3]

다른 방사치류들처럼 이 동물도 몸을 따라 나 있는 지느러미와 큰 겹눈, 먹이를 움켜잡는 데 사용된 한 쌍의 마디 진 전방부속지를 갖췄다. 전방부속지에서 꼬리부채를 제외한 몸길이 34.2~37.8cm에 달하는[4] 아노말로카리스는 캄브리아기의 가장 큰 동물 가운데 하나였으며, 최상위 포식자의 초창기 예시 중 하나로 여겨지지만,[5][6] 다른 종들이 그보다 더 오래된 캄브리아기 라거슈테테 퇴적층에서 발견되었다.

최초 종 기재논문이 19세기 후반에 나온 이후,[7] 아노말로카리스의 전방부속지는 유일하게 발견된 화석화된 부위였으며 다른 동물의 몸 부위로 오동정되었다.[8] 이후 방사치목과의 연관성이 해리 휘팅턴Harry B. Whittington과 데렉 브릭스Derek Briggs의 1985년 논문에서 드러났다.[9][10] 몸통과 입은각각 1996년[8]과 2012년[11]에 수정이 완료될 때까지 다른 방사치류 속의 것으로 복원되었다. 아노말로카리스가 속한 아노말로카리스과는 과거에 모든 방사치류들을 아우르고 있었으나 현재에는 아노말로카리스속과 일부 근연 분류군만이 남아있다.[3]

발견 및 동정

[편집]처음부터 아노말로카리스 화석이 오동정되어 그 후 일련의 오동정과 분류 수정이 이어졌다.[9][8] 캄브리아기 대폭발을 대중화시킨 스티븐 제이 굴드Stepen Jay Gould는 1989년, 그의 저서 『생명, 그 경이로움에 대하여』(Wonderful Life)에서 이를 적절하게 묘사했다:

[아노말로카리스의 이야기는] 캄브리아기 생물 중 가장 크고 흉포한 단 하나의 복원된 생물에 세 개의 목 분류군 조각들을 약간 긁어 모아 색다른 결단으로 끝이 나는, 유머, 실수, 발버둥, 좌절, 그리고 더 많은 실수에 대한 이야기이다.[12]

아노말로카리스의 화석은 1886년 캐나다 지질조사국(Geological Survey of Canada, GSC)의 리처드 맥코넬Richard G. McConnell 에 의해 처음 수집되었다.[8] 브리티시컬럼비아주에 있는 스티븐층에서 풍부한 화석에 대한 정보를 들은 맥코넬은 1886년 9월 13일에 스티븐산에 올랐다.[13][14] 그는 두 점의 알려지지 않은 표본과 함께 풍부한 양의 삼엽충 화석들을 발견했다.[7] 1891년 8월, 앙리-마르크 아미Henri-Marc Ami라는 GSC의 고생물학자 보조는 많은 양의 삼엽충 및 완족류 화석과 48개의 불명 표본을 추가로 수집했다.[15][16] 50점의 표본이 GSC의 고생물학자 조셉 화이티브스Joseph Frederick Whiteaves에게 검사를 받아 1892년에 기재되었다.[17][18] 화이티브스는 이 표본들을 엽하아강 갑각류의 배로 해석하였으며, 그에 따라 학명을 Anomalocaris canadensis로 명명하였다. 그는 다음과 같은 특징들을 기재하였다:

수집된 모든 표본에서 몸통 또는 배마디는 비정상적으로 옆으로 평평하게 펴져 있고, 폭이 길이보다 약간 높거나 깊고 위쪽이 아래보다 더 넓으며, 한 쌍의 배 방향 부속지가 각기에서 튀어나와 있고 마디 자체의 폭과 높이가 거의 동일하다... 속명 아노말로카리스(Anomalocaris, ‘다르다’는 뜻의 ανώμαλος[아노말로스]와 ‘새우’라는 뜻의καρίς[카리스]의 합성어로 즉, 새우들과는 다르게 생겼다는 뜻이다.) [종소명은 캐나다에서 왔다.]는 꼬리다리의 특이한 모양이나 몸 마디의 배쪽 부속지, 그리고 꼬리가시의 상대적 위치로 인해 암시된다.[7]

1928년, 덴마크의 고생물학자 카이 헨릭센Kai Henriksen은 버지스 셰일에서 등갑만이 유일하게 발견되었던 투조이아가 아노말로카리스의 잃어버린 앞의 절반에 해당할 수도 있다는 가설을 제시하였다.[8] 엘리 셰버린지Elie Cheverlange와 찰스 나이트Charles R. Knight는 아노말로카리스에 대한 묘사에서 이 가설을 따랐다.[8]

당시 과학자들에게 알려지지 않았던 아노말로카리스 근연종들의 몸 부위가 이미 기재되었지만 그렇게 인정받지는 않았다. 아노말로카리스의 몸 부위 화석 중 최초로 발견된 입 화석은 찰스 둘리틀 월컷Charles Doolittle Walcott이 발견하였는데, 월컷은 당시에 입 화석을 해파리로 착각해 페이토이아속에 넣었다. 또한 전방부속지도 발견했지만 화이티브스가 발견했던 것과의 비슷한 점들을 깨닫는 데에는 실패하였으며 대신 공존했던 시드니이아의 꼬리 또는 섭식 부속지로 동정하였다.[19] 그가 페이토이아로 이름 붙인 동일한 논문에는 해삼으로 해석해 이름 붙인 분류군인 라가니아(Laggania)도 있었다.

1966년, 캐나다 지질조사국은 케임브리지 대학교의 고생물학자 해리 휘팅턴Harry B. Whttington이 이끄는, 버지스 셰일 화석 기록의 포괄적인 개정 프로젝트를 시작했다.[8] 이 개정 과정에서 휘팅턴과 그의 학생 사이먼 모리스Simon Conway Morris 및 데렉 브릭스Derek Briggs는 아노말로카리스와 그 근연종들의 실체를 발견할 수 있었지만, 오동정의 역사에 먼저 기여하는 것 없이는 아니었다.[19] 1978년, 모리스는 라가니아의 구기가 실은 페이토이아와 동일하다는 사실을 깨달았지만, 라가니아는 페이토이아와 Corralio undulata 라는 해면으로 이루어진 복합화석인 것으로 결론내렸다.[20] 1979년, 브릭스는 아노말로카리스의 화석이 배가 아닌 부속지였음을 알아냈으며, 이것들이 거대한 절지동물의 걷는다리이고, 월컷이 시드니이아의 것으로 지정했던 섭식부속지는 부속지 Fappendage F로 불리던 비슷한 동물의 섭식 부속지라는 가설을 제시했다.[17] 이후, 해리 휘팅턴은 관련이 없는 표본이라고 생각했던 것을 정리하는 동안 아노말로카리스와 동일한 전방부속지와 페이토이아와 비슷한 입 부분을 찾아내기 위해 돌이 덮여있는 층을 제거했다.[19][21] 휘팅턴은 두 종을 연결지었지만, 연구자들이 연달아 병치시킨 페이토이아, 라가니아, 그리고 전방부속지(아노말로카리스와 부속지 F)가 실은 거대한 생물들의 단일 그룹을 나타낸다는 사실을 깨닫는 데 몇 년이 더 걸렸다.[9] 두 속은 현재 방사치목 안에 배치되어 있으며[8] 흔히 방사치류 또는 아노말로카리스류로 알려져 있다. 페이토이아가 처음 명명되었기 때문에 그 부위가 발견된 동물의 승인된 정확한 이름이다. 그러나, 원래의 전방부속지는 페이토이아 및 라가니아와 구별되는 더 큰 종에서 유래했기 때문에 아노말로카리스라는 이름을 유지하고 있다.[11]

2011년, 아노말로카리스의 겹눈이 오스트레일리아 캥거루섬의 에뮤베이 셰일(Emu Bay Shale)에 있는 고생물 발굴현장에서 발견되면서 아노말로카리스가 절지동물에 추가되었다. 이 발견은 또한 진보한 절지동물의 눈이 관절 다리나 단단한 외골격이 진화하기 이전에 매우 이른 시기에 신화했음을 가리키기도 한다.[22] 이 표본은 이후에 신종인 아노말로카리스 달레야이(A. daleyae)로 동정되었다.[2]

수많은 종들이 과거에 아노말로카리스로 불리고는 헀지만, 추가 분석을 통해 이 포괄적인 배치에 의심이 생겼으며,[23][24][25] 이들을 다른 속으로 재분류시켰다. 2021년에 "A." saron[26]과 "A." magnabasis[27]가 타미시오카리스과의 새로운 속인 호우카리스속으로 재지정되었으나,[28] 후속 연구에서는 호우카리스 사론이 대신 암플렉토벨루아과의 일원이며 (암플렉토벨루아과의 자매군으로 지정된) H? magnabasis는 호우카리스속의 단계통 계열을 형성하지 않음을 시사한다.[29] 같은 해에, "A." pennsylvanica는 레니시카리스속으로 재지정되었다.[3] 2022년, 아노말로카리스의 미명명 종 또는 아노말로카리스 사론의 몸통 표본으로 취급받던 화석표본 ELRC 20001가 새로운 속인 인노바티오카리스속(Innovatiocaris)을 받았다.[30] 2023년, "A". kunmingensis 는 암플렉토벨루아과의 새로운 속인 관산카리스속으로 재지정되었다.[31] 다수의 계통 분석에서는 "A". briggsi (타미시오카리스류)가 아노말로카리스속의 종이 아니었음을 보여주기도 했으며,[4][32][33][34] 이 동물은 2023년에 타미시오카리스과의 에키드나카리스속으로 재지정되었다.[2]

해부 구조

[편집]

아노말로카리스를 비롯한 방사치류의 머리 위에는 하나의 머리에는 하나의 H 갑각이 중앙에, 두 개의 P 갑각이 양 옆에 붙어있다[35]. 입은 방사형의 구강원뿔(oral cone)로, 삼방사대칭형이다. 방사치류의 구주는 여러 개의 판이 방사상으로 모여 이루어졌는데, 아노말로카리스는 이 판들 중 세 개가 유달리 크다. 세 개의 큰 판 사이로 중간 크기의 판이 몇 개 나 있고, 그 사이로 또 작은 판들이 여럿 나 구강원뿔을 완성시킨다. 다수의 판 표면에는 오돌도톨한 돌기가 나 있다[36].

아노말로카리스의 머리에 난 두 개의 기다란 촉수같이 보이는 것은 부속지이다. 하나의 부속지는 14개의 마디로 나뉘고, 각 마디에는 가시가 아래로 나 있다. 가시 위에도 또 가시들이 앞쪽과 뒤쪽으로 나 있다.

2011년에 호주 캥거루섬의 에뮤베이 셰일에서 캄브리아기 (5억 1500만 년 전)의 겹눈 화석 여섯 개가 발견되었다. 이 눈은 아노말로카리스에 속하는 눈으로는 처음 발견된 것으로 사람들이 생각하던 것처럼 아노말로카리스가 절지동물과 가까운 관계라는 것을 증명해 주었다. 또한 이 발견은 ‘피아식별 및 여러 환경을 인지하는’ 절지동물의 눈이 매우 일찍, 마디가 있는 다리나 단단한 외골격보다 먼저 진화했다는 것을 의미한다. 이 눈은 동시대의 동물 중 가장 발달한 눈을 가지고 있었다고 여겼던 삼엽충의 눈보다 30배나 강력하다. 낱눈 30,000개를 가진 3 cm 크기의 겹눈은 각각의 눈에 28,000개의 낱눈을 가진 현생 잠자리와 비견될 만한 성능을 가지고 있었을 것이다.[37][38][39]

아노말로카리스는 몸의 양 측면에 있는 유연한 지느러미들을 이용해서 물 속을 헤엄쳐 다녔다.[40] 각각의 지느러미는 뒷부분이 다른 지느러미의 아래로 포개지는 형태이며,[41] 이런 구조로 인해 몸의 양 측면의 지느러미들이 하나의 큰 지느러미처럼 기능하며 효율적으로 헤엄을 칠 수 있게 해준다.[40] 원격조종이 가능한 모형을 만들어 시험해 보자 아노말로카리스의 헤엄치는 방식이 가장 안정적이라는 것이 밝혀졌다[42].

몸통은 세번째외 다섯번째 엽 사이에서 가장 넓으며 뒤쪽으로 갈수록 좁아진다. 최소한 11개 이상의 엽을 가지고 있다.[41] 꼬리 가까이에서는 엽을 구분하기가 힘들어서 정확한 개수를 세기가 어렵다.[41] 아노말로카리스는 큰 머리를 가지고 있고, 눈자루 끝에 달린 커다란 겹눈은 16,000 개의 낱눈으로 구성되어 있으며,[43][44] 특이한 원판 모양의 입을 가지고 있다. 입은 네 개의 큰 판과 28 개의 작은 판이 겹쳐진 파인애플 고리처럼 생겼는데, 중심부 쪽에는 톱니같은 것이 튀어나와 있다.[10] 먹잇감을 부수기 위해 입을 다물 수 있었지만, 완전히 닫히지는 않고, 톱니 형태의 이빨은 식도의 체벽까지 계속 나 있다.[45] 꼬리는 크고 부채 모양이며, 근래의 연구에서는 방향을 조절하는 데에 쓰였을 것으로 본다[46]. 아가미였던 것으로 보이는 겹겹의 주름이 각 엽의 위쪽에 붙어 있다.

중국에서 발견된 아노말로카리스의 일종이라 여겨지는 표본 ELRC 20001에는, 꼬리 끝에 한 쌍의 긴 구조물이 나 있다[47].

생태

[편집]

캄브리아기의 바다에서 아노말로카리스는 전지구적으로 분포했으며 캐나다, 중국, 미국, 그리고 호주의 캄브리아기 전기 및 중기 퇴적층에서 발견된다.[42][48][49][50][51]

아노말로카리스는 삼엽충을 포함하여 단단한 몸을 가진 동물들을 잡아먹고 살았다고 보는 견해가 있었다. 소화기관으로 보면 포식자였던 것으로 생각되지만 광물질화된 껍질을 부술 수 있었는지는 최근에 회의적인 연구가 많다.[52] 캄브리아기의 삼엽충 중 어떤 것에서는 둥글거나 W 자 모양의 "물린" 자국이 발견되는데 이것은 아노말로카리스의 입 모양과 일치하는 것으로 생각되었다.[49]

아노말로카리스가 삼엽충을 먹었다는 강력한 증거는 [[에서 나오는데, 삼엽충 조각이 들어있으며 당시의 동물 중에서는 아노말로카리스과의 동물만이 만들 수 있을 정도로 큰 분화석이 발견된다.[49] 하지만 아노말로카리스는 광물질로 이루어진 조직을 가지고 있지 않기 때문에 삼엽충의 단단하고 석회질로 이루어진 껍질을 뚫을 수 없었을 수 있다.[49] 대신 이런 분화석은 다른 동물, 예를 들어 삼엽충에 의해 만들어진 것일 수도 있다.[53]

한 가지 가능성은 아노말로카리스가 먹이의 한 쪽 끝을 입으로 물고 부속지로 다른쪽 끝을 빠르게 흔드는 것이다. 이렇게 하면 절지동물 큐티클 층의 약한 부분에 힘이 가해져 외골격이 부서지고 아노말로카리스가 먹이가 되는 동물의 내부에 접근할 수 있게 된다.[49] 이런 행동 때문에 삼엽충이 몸을 동그랗게 마는 선택압을 받았을 수도 있다.[49] 하지만 아노말로카리스의 입 부분에 닳은 흔적이 없다는 것은 광물질화 된 삼엽충의 외골격과 지속적인 접촉이 없었다는 것을 의미한다. 아노말로카리스의 입 부분을 컴퓨터로 모델링해보자 이것이 사실은 작고 부드러운 몸을 가진 동물을 흡입하는 데 더 알맞았으리라는 (그리고 삼엽충의 여러 상처와는 관계가 없으리라는) 결과가 나왔다.[52][54]

같이 보기

[편집]- 8564 아노말로카리스, 아노말로카리스의 이름을 따서 명명된 소행성

- 아노말로카리스과, 아노말로카리스가 속한 분류군

- 캄브리아기 대폭발

- 오파비니아

각주

[편집]- ↑ Lerosey-Aubril R, Hegna TA, Babcock LE, Bonino E, Kier C (2014년 5월 19일). “Arthropod appendages from the Weeks Formation Konservat-Lagerstätte: new occurrences of anomalocaridids in the Cambrian of Utah, USA” (영어). 《Bulletin of Geosciences》: 269–282. doi:10.3140/bull.geosci.1442.

- ↑ 가 나 다 라 Paterson, John R.; García-Bellidob, Diego C.; Edgecombe, Gregory D. (2023년 7월 10일). “The early Cambrian Emu Bay Shale radiodonts revisited: morphology and systematics”. 《Journal of Systematic Palaeontology》 21 (1). Bibcode:2023JSPal..2125066P. doi:10.1080/14772019.2023.2225066. S2CID 259719252.

- ↑ 가 나 다 라 Wu Y, Ma J, Lin W, Sun A, Zhang X, Fu D (2021). “New anomalocaridids (Panarthropoda: Radiodonta) from the lower Cambrian Chengjiang Lagerstätte: Biostratigraphic and paleobiogeographic implications”. 《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》 569. Bibcode:2021PPP...56910333W. doi:10.1016/j.palaeo.2021.110333. S2CID 233565727.

- ↑ 가 나 Lerosey-Aubril R, Pates S (September 2018). “New suspension-feeding radiodont suggests evolution of microplanktivory in Cambrian macronekton”. 《Nature Communications》 9 (1). Bibcode:2018NatCo...9.3774L. doi:10.1038/s41467-018-06229-7. PMC 6138677. PMID 30218075. Dryad Data

- ↑ De Vivo G, Lautenschlager S, Vinther J (July 2021). “Three-dimensional modelling, disparity and ecology of the first Cambrian apex predators”. 《Proceedings. Biological Sciences》 288 (1955). doi:10.1098/rspb.2021.1176. PMC 8292756. PMID 34284622.

- ↑ Bicknell RD, Schmidt M, Rahman IA, Edgecombe GD, Gutarra S, Daley AC 외 (2023년 7월 12일). “Raptorial appendages of the Cambrian apex predator Anomalocaris canadensis are built for soft prey and speed” (영어). 《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》 290 (2002). doi:10.1098/rspb.2023.0638. ISSN 0962-8452. PMC 10320336

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 37403497. - ↑ 가 나 다 Whiteaves JF (1892). “Description of a new genus and species of phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen, B.C.”. 《Canadian Record of Science》 5 (4): 205–208.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 Collins D (1996). “The "Evolution" of Anomalocaris and Its Classification in the Arthropod Class Dinocarida (nov.) and Order Radiodonta (nov.)”. 《Journal of Paleontology》 70 (2): 280–293. Bibcode:1996JPal...70..280C. doi:10.1017/S0022336000023362. JSTOR 1306391. S2CID 131622496.

- ↑ 가 나 다 Whittington HB, Briggs DE (1985). “The largest Cambrian animal, Anomalocaris, Burgess Shale, British Columbia”. 《Philosophical Transactions of the Royal Society B》 309 (1141): 569–609. Bibcode:1985RSPTB.309..569W. doi:10.1098/rstb.1985.0096.

- ↑ 가 나 Conway Morris, S. (1998). 《The crucible of creation: the Burgess Shale and the rise of animals》. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. 56–9쪽. ISBN 0-19-850256-7.

- ↑ 가 나 Daley AC, Bergström J (June 2012). “The oral cone of Anomalocaris is not a classic peytoia”. 《Die Naturwissenschaften》 99 (6): 501–4. Bibcode:2012NW.....99..501D. doi:10.1007/s00114-012-0910-8. PMID 22476406. S2CID 2042726.

- ↑ Gould SJ (1989). 《Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History》. New York: W.W. Norton. 194쪽. ISBN 0-393-02705-8. OCLC 18983518.

- ↑ “The Burgess Shale: First Discoveries” (미국 영어). 《burgess-shale.rom.on.ca》. Royal Ontario Museum. 2023년 3월 25일에 확인함.

- ↑ Morris SC (1994년 9월 1일), Mason R (편집), “How the Burgess Shale came to Cambridge; and what happened”, 《Cambridge Minds》 (Cambridge University Press), 126–141쪽, doi:10.1017/cbo9780511523007.011, ISBN 978-0-521-45405-6, 2023년 3월 25일에 확인함

|장=이 무시됨 (도움말) - ↑ Ferrier WF (1893). 《Catalogue of a Stratigraphical Collection of Canadian Rocks Prepared for the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893》 (영어). Ottawa (Canada): Geological Survey of Canada/Government Printing Bureau. 87쪽. ISBN 978-1-01-425344-6.

- ↑ Woodward H (1902). “I.—The Canadian Rockies. Part I: On a Collection of Middle Cambrian Fossils obtained by Edward Whymper, Esq., F.R.G.S., from Mount Stephen, British Columbia” (영어). 《Geological Magazine》 9 (12): 529–544. Bibcode:1902GeoM....9..529W. doi:10.1017/S001675680018149X. ISSN 0016-7568. S2CID 131669387.

- ↑ 가 나 Briggs D.E. (1979). “Anomalocaris, the largest known Cambrian arthropod” (PDF). 《Palaeontology》 22 (3): 631–664. S2CID 134499952.

- ↑ Whiteaves JF (1892). “Description of a new genus and species of phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen, B. C.”. 《The Canadian Record of Science》 5 (4).

- ↑ 가 나 다 Gould SJ (1989). 《Wonderful life: the Burgess Shale and the nature of history》. New York: W.W. Norton. 194–206쪽. ISBN 978-0-393-02705-1.

- ↑ Conway Morris S (1978). “Laggania cambria Walcott: A Composite Fossil”. 《Journal of Paleontology》 52 (1): 126–131. JSTOR 1303799.

- ↑ Conway Morris S (1998). 《The crucible of creation: the Burgess Shale and the rise of animals》. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. 56–9쪽. ISBN 978-0-19-850256-2.

- ↑ Paterson JR, García-Bellido DC, Lee MS, Brock GA, Jago JB, Edgecombe GD (December 2011). “Acute vision in the giant Cambrian predator Anomalocaris and the origin of compound eyes”. 《Nature》 480 (7376): 237–40. Bibcode:2011Natur.480..237P. doi:10.1038/nature10689. PMID 22158247. S2CID 2568029.

- ↑ Vinther J, Stein M, Longrich NR, Harper DA (March 2014). “A suspension-feeding anomalocarid from the Early Cambrian” (PDF). 《Nature》 507 (7493): 496–9. Bibcode:2014Natur.507..496V. doi:10.1038/nature13010. PMID 24670770. S2CID 205237459.

- ↑ Cong P, Ma X, Hou X, Edgecombe GD, Strausfeld NJ (September 2014). “Brain structure resolves the segmental affinity of anomalocaridid appendages”. 《Nature》 513 (7519): 538–42. Bibcode:2014Natur.513..538C. doi:10.1038/nature13486. PMID 25043032. S2CID 4451239.

- ↑ Van Roy P, Daley AC, Briggs DE (June 2015). “Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter-feeder with paired flaps”. 《Nature》 522 (7554): 77–80. Bibcode:2015Natur.522...77V. doi:10.1038/nature14256. PMID 25762145. S2CID 205242881.

- ↑ Xian-Guang H, Bergström J, Ahlberg P (1995년 9월 1일). “Anomalocaris and other large animals in the lower Cambrian Chengjiang fauna of southwest China”. 《GFF》 117 (3): 163–183. Bibcode:1995GFF...117..163X. doi:10.1080/11035899509546213. ISSN 1103-5897.

- ↑ Pates S, Daley AC, Edgecombe GD, Cong P, Lieberman BS (2019). “Systematics, preservation and biogeography of radiodonts from the southern Great Basin, USA, during the upper Dyeran (Cambrian Series 2, Stage 4)” (영어). 《Papers in Palaeontology》 7 (1): 235–262. Bibcode:2021PPal....7..235P. doi:10.1002/spp2.1277. ISSN 2056-2799. S2CID 204260554.

- ↑ Wu Y, Fu D, Ma J, Lin W, Sun A, Zhang X (2021). “Houcaris gen. nov. from the early Cambrian (Stage 3) Chengjiang Lagerstätte expanded the palaeogeographical distribution of tamisiocaridids (Panarthropoda: Radiodonta)”. 《PalZ》 95 (2): 209–221. Bibcode:2021PalZ...95..209W. doi:10.1007/s12542-020-00545-4. ISSN 1867-6812. S2CID 235221043.

- ↑ McCall, Christian (2023년 12월 13일). “A large pelagic lobopodian from the Cambrian Pioche Shale of Nevada”. 《Journal of Paleontology》 97 (5): 1009–1024. Bibcode:2023JPal...97.1009M. doi:10.1017/jpa.2023.63.

- ↑ Zeng H, Zhao F, Zhu M (2022년 9월 7일). “Innovatiocaris, a complete radiodont from the early Cambrian Chengjiang Lagerstätte and its implications for the phylogeny of Radiodonta”. 《Journal of the Geological Society》 180 (1). Bibcode:2023JGSoc.180..164Z. doi:10.1144/jgs2021-164. ISSN 0016-7649. S2CID 252147346.

- ↑ Zhang M, Wu Y, Lin W, Ma J, Wu Y, Fu D (April 2023). “Amplectobeluid Radiodont Guanshancaris gen. nov. from the Lower Cambrian (Stage 4) Guanshan Lagerstätte of South China: Biostratigraphic and Paleobiogeographic Implications”. 《Biology》 12 (4): 583. doi:10.3390/biology12040583. PMC 10136193

|pmc=값 확인 필요 (도움말). PMID 37106783. - ↑ Liu J, Lerosey-Aubril R, Steiner M, Dunlop JA, Shu D, Paterson JR (2018년 11월 1일). “Origin of raptorial feeding in juvenile euarthropods revealed by a Cambrian radiodontan”. 《National Science Review》 5 (6): 863–869. doi:10.1093/nsr/nwy057. ISSN 2095-5138.

- ↑ Moysiuk J, Caron JB (August 2019). “A new hurdiid radiodont from the Burgess Shale evinces the exploitation of Cambrian infaunal food sources”. 《Proceedings. Biological Sciences》 286 (1908). doi:10.1098/rspb.2019.1079. PMC 6710600. PMID 31362637.

- ↑ Moysiuk J, Caron JB (2021). “Exceptional multifunctionality in the feeding apparatus of a mid-Cambrian radiodont” (영어). 《Paleobiology》 47 (4): 704–724. Bibcode:2021Pbio...47..704M. doi:10.1017/pab.2021.19. ISSN 0094-8373. S2CID 236552819.

- ↑ Moysiuk, J.; Caron, J.-B. (2019년 8월 14일). “A new hurdiid radiodont from the Burgess Shale evinces the exploitation of Cambrian infaunal food sources” (영어). 《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》 286 (1908): 20191079. doi:10.1098/rspb.2019.1079. ISSN 0962-8452.

- ↑ Daley, Allison C.; Bergström, Jan (2012년 6월). “The oral cone of Anomalocaris is not a classic ‘‘peytoia’’” (영어). 《Naturwissenschaften》 99 (6): 501–504. doi:10.1007/s00114-012-0910-8. ISSN 0028-1042.

- ↑ Ancient discovery puts world's scientific eyes on Kangaroo Island ABC News (Australia) 30 June 2011

- ↑ Salleh, Anna (2011년 12월 8일). “Cambrian predator had killer eyes”. ABC Science. 2012년 2월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 2월 15일에 확인함.

- ↑ Fossilised eyes of ancient super-predator found 보관됨 2012-05-12 - 웨이백 머신 Australian Geographic December 9, 2011

- ↑ 가 나 Usami, Yoshiyuki (2006). “Theoretical study on the body form and swimming pattern of Anomalocaris based on hydrodynamic simulation”. 《Journal of Theoretical Biology》 238 (1): 11–7. doi:10.1016/j.jtbi.2005.05.008. PMID 16002096.

- ↑ 가 나 다 Whittington, H.B.; Briggs, D.E.G. (1985). “The Largest Cambrian Animal, Anomalocaris, Burgess Shale, British Columbia” (free full text). 《Philosophical Transactions of the Royal Society B》 309 (1141): 569–609. Bibcode:1985RSPTB.309..569W. doi:10.1098/rstb.1985.0096.

- ↑ 가 나 Briggs, Derek E. G. (1994). “Giant Predators from the Cambrian of China”. 《Science》 264 (5163): 1283–4. Bibcode:1994Sci...264.1283B. doi:10.1126/science.264.5163.1283. PMID 17780843.

- ↑ John R. Paterson, Diego C. García-Bellido, Michael S. Y. Lee, Glenn A. Brock, James B. Jago & Gregory D. Edgecombe (2011). “Acute vision in the giant Cambrian predator Anomalocaris and the origin of compound eyes”. 《Nature》 480 (7376): 237–240. Bibcode:2011Natur.480..237P. doi:10.1038/nature10689.

- ↑ “Ancient super-predator eyes found in Australia”. Seven News. 2011년 12월 8일. 2012년 11월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 12월 11일에 확인함.

- ↑ Gould, Stephen Jay (1989). 《Wonderful life: the Burgess Shale and the nature of history》. New York: W.W. Norton. 194–206쪽. ISBN 0-393-02705-8.

- ↑ Sheppard, K A; Rival, D E; Caron, J -B (2018년 10월 1일). “On the Hydrodynamics of Anomalocaris Tail Fins” (영어). 《Integrative and Comparative Biology》 58 (4): 703–711. doi:10.1093/icb/icy014. ISSN 1540-7063.

- ↑ Chen, Jun-yuan; Ramsköld, Lars; Zhou, Gui-qing (1994년 5월 27일). “Evidence for Monophyly and Arthropod Affinity of Cambrian Giant Predators” (영어). 《Science》 264 (5163): 1304–1308. doi:10.1126/science.264.5163.1304. ISSN 0036-8075.

- ↑ Briggs, D. E. G.; Mount, J. D. (1982). “The Occurrence of the Giant Arthropod Anomalocaris in the Lower Cambrian of Southern California, and the Overall Distribution of the Genus”. 《Journal of Paleontology》 56 (5): 1112–8. JSTOR 1304568.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 Nedin, C. (1999). “Anomalocaris predation on nonmineralized and mineralized trilobites”. 《Geology》 27 (11): 987–990. Bibcode:1999Geo....27..987N. doi:10.1130/0091-7613(1999)027<0987:APONAM>2.3.CO;2.

- ↑ Briggs, D. E. G.; Robison, R. A. (1984). “Exceptionally preserved nontrilobite arthropods and Anomalocaris from the Middle Cambrian of Utah”. 《University of Kansas Paleontological Contributions》 (111). ISSN 0075-5052.

- ↑ 인용 오류:

<ref>태그가 잘못되었습니다;:1라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 가 나 틀:Walcott2009

- ↑ Daley, A. C.; Paterson, J. R.; Edgecombe, G. D.; García-Bellido, D. C.; Jago, J. B. (2013). Donoghue, Philip (편집). “New anatomical information on Anomalocaris from the Cambrian Emu Bay Shale of South Australia and a reassessment of its inferred predatory habits”. 《Palaeontology》. doi:10.1111/pala.12029.

- ↑ Witze, Alexandra, "Fossil fangs not so fierce", Science News, Vol.178 #11 (p. 13) 보관됨 2011-08-22 - 웨이백 머신. Online edition retrieved 2010.11.11

외부 링크

[편집]- 아노말로카리스 홈페이지

- 버제스 셰일의 아노말로카리스 카나덴시스 (원시 절지동물) 스미소니언 연구소.