리라라팍스

|

| ||

|---|---|---|

| 화석 범위: 캄브리아기 제3절 | ||

| ||

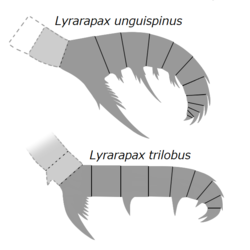

두 종의 전방부속지 비교 | ||

| 생물 분류ℹ️ | ||

| 계: | 동물계 | |

| 문: | 절지동물문 | |

| 강: | †공하강 | |

| 목: | †방사치목 | |

| 과: | †암플렉토벨루아과 | |

| 속: | †리라라팍스속 Cong et al., 2014[1] | |

| 모식종 | ||

| †Lyrarapax unguispinus | ||

| Cong et al., 2014[1] | ||

| 종 | ||

|

| ||

리라라팍스(학명: Lyrarapax)는 5억 1800만 년 전 캄브리아기 초기에 출현한 암플렉토벨루아과 방사치류의 한 속이다. 중국의 마오텐산 셰일에서 화석이 발견되었다. 2014년에 기재된 첫 번째 종, Lyrarapax unguispinus와 2016년에 기재된 Lyrarapax trilobus는 주로 전방부속지의 형태에서 차이가 난다.[2]

특징

[편집]웅구이스피누스 종

[편집]웅구이스피누스는 몸길이가 대략 8cm이다.[3] 전방부속지는 짧으며 커다란 첫째 안돌기는 몇 개의 가시를 가지고 있고 그 앞으로 다른 안돌기들이 마주보고 있다. 목 부위는 눈에 잘 띄며 네 개의 마디로 되어있다. 첫째 지느러미는 매우 크게 발달해 있고 노 모양이며, 그 뒤로 연달아 난 다른 마디들의 지느러미들은 뒤로 갈수록 크기가 급격히 줄어들고 꼬리부채는 세 개의 칼날 모양 지느러미들로 이루어져 있다. 주목할 점은, 웅구이스피누스의 화석에 신경계가 세세하게 보존되어 있다는 점이며, 이는 이 방사치류의 전방부속지가 발톱벌레의 더듬이처럼 전대뇌와 이어져 있음을 보여준다. 덧붙여서, 윗입술 또한 전대뇌와 이어져 있는 것으로 보이기 때문에, 동일한 구조에서 기원했을 가능성도 있어 절지동물 머리 문제(arthropod head problem)에 대한 그럴듯한 답을 제공해준다.[1]

트릴로부스 종

[편집]트릴로부스는 크기가 꽤 작으며 H 요소는 크기가 다소 작은 편이지만 가장자리에 테를 두르고 있다. 전방부속지는 웅구이스피누스와 달리 마주보고 있는 안돌기의 존재(셋째 및 다섯째 비 자루가락마디에 안돌기가 없다)와 두 번째 안돌기가 특히 크기가 큰 점 때문에 형태가 매우 다르다. 리라라팍스는 입 주변에 특이한 주름 구조물을 보고한 초기의 기재 논문과는 반대로 네 개의 큰 치판과 그 사이에 낀 더 작은 치판들이 있는 전형적인 방사치류 구주를 지니고 있다.[4] 이 종의 첫 번째 지느러미는 웅구이스피누스와 달리 나머지 지느러미보다 훨씬 넓지 않으며 지느러미에는 또 다른 특징인 보강살(strengthening ray)로 해석되는 가로선을 가지고 있다. 몸통은 양 옆보다 좀 더 솟아오른 가운데 부위에 있는 튀어나와 있는 주름으로 인해(이 종의 종소명이 기원인) 세 개의 엽으로 나뉘어진다.[2]

학명의 어원

[편집]속명 "Lyrarapax"는 라틴어 리라(lyra, 리라)와 라팍스(rapax, 포식자)의 합성어로 리라와 닮은 이 속의 몸의 윤곽과 포식 생활을 했을 것으로 추정되는 점 때문에 명명된 것이다.[1] 종소명 웅구이스피누스(unguispinus)는 발톱을 닮은 가시투성이의 전방부속지에서 유래한 한편, 종소명 트릴로부스(trilobus)의 경우 세 개의 엽으로 나뉘는 몸통에서 유래하였다.[1][2]

각주

[편집]- ↑ 가 나 다 라 마 바 Peiyun Cong; Xiaoya Ma; Xianguang Hou; Gregory D. Edgecombe; Nicholas J. Strausfeld (2014). “Brain structure resolves the segmental affinity of anomalocaridid appendages”. 《Nature》 513 (7519): 538–42. Bibcode:2014Natur.513..538C. doi:10.1038/nature13486. PMID 25043032. S2CID 4451239.

- ↑ 가 나 다 라 Cong, Peiyun; Daley, Allison C.; Edgecombe, Gregory D.; Hou, Xianguang; Chen, Ailin (2016). “Morphology of the radiodontan Lyrarapax from the early Cambrian Chengjiang biota”. 《Journal of Paleontology》 90 (4): 663–671. Bibcode:2016JPal...90..663C. doi:10.1017/jpa.2016.67. S2CID 88742430.

- ↑ Lerosey-Aubril R, Pates S (September 2018). “New suspension-feeding radiodont suggests evolution of microplanktivory in Cambrian macronekton”. 《Nature Communications》 9 (1): 3774. Bibcode:2018NatCo...9.3774L. doi:10.1038/s41467-018-06229-7. PMC 6138677. PMID 30218075. Dryad Data

- ↑ Liu, Jianni; Lerosey-Aubril, Rudy; Steiner, Michael; Dunlop, Jason A; Shu, Degan; Paterson, John R (2018년 11월 1일). “Origin of raptorial feeding in juvenile euarthropods revealed by a Cambrian radiodontan”. 《National Science Review》 5 (6): 863–869. doi:10.1093/nsr/nwy057. ISSN 2095-5138.