মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি

| ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| মালিক আল গাজী | |||||

| বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক | |||||

| রাজত্ব | ১২০৩-১২০৬ | ||||

| পূর্বসূরি | বাংলায় খিলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা | ||||

| উত্তরসূরি | শিরাণ খলজী | ||||

| জন্ম | ১১৫০ গরমশির, হেলমান্দ, আফগানিস্তান | ||||

| মৃত্যু | ১২০৬ দেবকোট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ | ||||

| সমাধি | |||||

| |||||

| ধর্ম | সুন্নি ইসলাম | ||||

| পেশা | সেনাধ্যক্ষ, শাসক | ||||

| বাংলার ইতিহাস |

|---|

| ধারাবাহিকের একটি অংশ |

|

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি[১] (ফার্সি: اختيار الدين محمد بن بختيار الخلجي) (বখতিয়ার খলজি[২][৩] নামেও সমধিক পরিচিত), তিনি ঘুরির একজন তুর্কি-আফগান[৪][৫][৬] সেনাপতি ও প্রাথমিক দিল্লি সালতানাতের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই প্রথম মুসলিম হিসেবে বাংলা ও বিহারের কিছু অংশ জয় করেছিলেন।[৭][৮][৯][১০] তিনি বাংলার খলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, যা ১২০৩ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য বাংলা শাসন করেছিলেন।

খলজির ভারতবর্ষে আক্রমণসমূহ ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটে। এই আক্রমণগুলোর ফলে প্রচুর সন্ন্যাসী পালিয়ে যান, এতে উত্তর ভারতের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১১] বাংলায় খলজির শাসনকাল বৌদ্ধ ধর্মের স্থানচ্যুতি ঘটায়।[১২][১৩] মহাযান বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল নালন্দা। ১২শ শতকের শেষে বখতিয়ার খলজি বর্বরোচিতভাবে এই বিহারটি ধ্বংস করেন।[১৪] তবে কিছু ইতিহাসবিদ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন এবং মনে করেন বখতিয়ারের আক্রমণ মূলত বৌদ্ধ বিহারগুলো লক্ষ্য করেছিল না, স্থানগুলো আগে থেকেই পরিত্যক্ত বা পতনের পথে ছিল।[১৫]

বলা হয়ে থাকে যে তার শাসনকাল বিশেষ করে বঙ্গের সুলতানি শাসন এবং মুঘল আমল থেকেই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[১৬]

১২০৬ সালে বখতিয়ার একটি ব্যর্থ তিব্বত অভিযান শুরু করেন এবং ফিরে আসার পর বাংলায় হত্যার শিকার হন।[১৭][১৮] তার স্থলাভিষিক্ত হন মুহাম্মদ শিরান খিলজি।

প্রারম্ভিক জীবন

[সম্পাদনা]বখতিয়ার খলজি (মালিক গাজি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি হিসেবেও উল্লিখিত) ছিলেন মুসলিম খলজি উপজাতির একজন সদস্য,[১৯][২০][২১][২২] যারা ২০০ বছর আগে তুর্কিস্তান থেকে আফগানিস্থানে এসে বসতি স্থাপন করে।[২৩][২৪][২৫] মুসলিম খলজি উপজাতি উত্তর-পূর্বের প্রায় সকল দখল-যুদ্ধে যোগদানকারী সেনাবাহিনীর অধিপতিদের কাজে নিযুক্ত ছিল।

তুর্কি বংশদ্ভুদ ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি প্রাথমিক জীবনে একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশিরের (বর্তমানে দশতে মার্গ) অধিবাসী।[২৬][২৭] তার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মনে করা হয় দারিদ্রের পীড়নে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং নিজের কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় ভাগ্যান্বেষণে বের হন। প্রথমেই তিনি গজনির সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির সৈন্যবাহিনীতে চাকরির আবেদন করেও সফল হননি। গজনিতে চাকরিলাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি দিল্লিতে কুতুবুদ্দিন আইবেকের দরবারে হাজির হন। এখানেও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। অতপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন বখতিয়ার খলজিকে নগদ বেতনে সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রদান করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার সামান্য বেতনভুক্ত সিপাহি হয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোদ্ধায় গমন করেন। অযোদ্ধার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত ভগবৎ ও ভিউলি নামক দুইটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন। এখানেই বখতিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান এবং এই দুটি পরগনাই পরবর্তীকালে তার শক্তির উৎস হয়ে ওঠে।[২৮]

বিহার বিজয়

[সম্পাদনা]

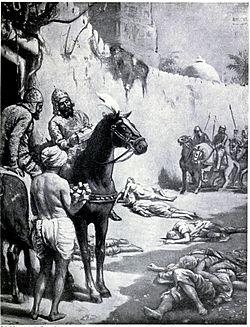

১২০১ সালে বখতিয়ার মাত্র দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো আক্রমণ করতে থাকেন। সেই সময়ে তার বীরত্বের কথা চারিদিক ছড়িয়ে পরতে থাকে এবং অনেক মুসলিম সৈনিক তার বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে, ফলে তার সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে চলতে থাকলে তিনি একদিন এক প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মতো স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তিনি প্রতিপক্ষের কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। দুর্গজয়ের পর তিনি দেখেন যে দুর্গের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই মুণ্ডিতমস্তক এবং দুর্গটি বইপত্র দিয়ে ভরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানতে পারেন যে এটি একটি বৌদ্ধ বিহার। এটি ছিল ওদন্ত বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। সেই সময় থেকেই মুসলমানরা জায়গাটিকে বিহার বা বিহার শরিফ নামে ডাকে।

বিহার জয়ের পর বখতিয়ার খলজি অনেক ধনরত্ন সহ কুতুবুদ্দীন আইবেকের সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং কুতুবুদ্দিন কর্তৃক সম্মানিত হয়ে ফিরে আসেন। এরপরই তিনি বাংলা জয়ের জন্য মনস্থির করেন এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন।

বাংলা বিজয়

[সম্পাদনা]তৎকালীন বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন বাংলার রাজধানী নদিয়ায় অবস্থান করছিলেন কারণ নদিয়া ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত অঞ্চল। বলা হয়ে থাকে যে, বখতিয়ার খলজীর নদিয়ায় আগমনের কিছুদিন পূর্বে রাজসভার কিছু দৈবজ্ঞ পণ্ডিত তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এক তুর্কি সৈনিক তাকে পরাজিত করতে পারে। ফলে লক্ষ্মণসেনের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং নদিয়ার প্রবেশপথ রাজমহল ও তেলিয়াগড়ের নিরাপত্তা জোরদার করেন। লক্ষ্মণসেনের ধারণা ছিল যে ঝাড়খণ্ডের শ্বাপদশংকুল অরণ্য দিয়ে কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে নদিয়া আক্রমণ করা সম্ভব নয় কিন্তু বখতিয়ার সেইপথেই তার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আসেন। নদিয়া অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে তার সাথে মাত্র ১৭ জন সৈনিকই তাকে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন।[২৯][৩০] বখতিয়ার সরাসরি রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং দ্বাররক্ষী ও প্রহরীদের হত্যা করে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করেন। এতে প্রাসাদের ভিতরে হইচই পড়ে যায় এবং লক্ষ্মণসেন দিগ্বিদিক হারিয়ে ফেলে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে নৌপথে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন।

খলজি নদিয়া জয় করে পরবর্তীতে লক্ষণাবতীর (গৌড়) দিকে অগ্রসহ হন এবং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষণাবতীই পরবর্তীকালে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর আরও পূর্বদিকে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এলাকাগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একেকজন সেনাপতিকে শাসক নিযুক্ত করেন। বখতিয়ারের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে তিনজনের নাম পাওয়া যায়, এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলি মর্দান খলজি বরসৌলে, হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি গঙ্গতরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

তিব্বত আক্রমণ

[সম্পাদনা]বখতিয়ারের রাজ্য পূর্বে তিস্তা নদী ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পূর্বে অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও বাংলাদেশের বৃহদাংশ তার রাজ্যের বাইরে ছিল। সেসব অঞ্চল দখল না করে তিনি তিব্বত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। তিব্বত আক্রমণের রাস্তা আবিষ্কারের জন্য বখতিয়ার বাংলার উত্তর পূর্বাংশের উপজাতীগোষ্টির সদস্য আলী মেচকে নিয়োগ দেন।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর তিনি তিন জন সেনাপতি ও প্রায় দশ হাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে লখনৌতি থেকে তিব্বতের দিকে রওনা দেন।[৩১] সৈন্যবাহিনী বর্ধনকোট শহরের কাছে পৌঁছলে তারা তিস্তা নদীর চেয়েও তিন গুন চওড়া বেগমতী নদী পার না হয়ে নদীর তীর ধরে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার পর একটি পাথরের সেতুর নিকটে আসেন এবং সেখানে তার দুইজন সেনাপতিকে সেতুর সুরক্ষায় রেখে সামনে অগ্রসর হন। সামনে একটি কেল্লা পরে। ঐ কেল্লার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে বখতিয়ার জয়ী হলেও সৈন্যবাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। কেল্লার সৈন্যদের থেকে বখতিয়ার জানতে পারেন যে অদূরে করমবত্তন নামক শহরে কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এই কথা শুনে বখতিয়ার সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে তার সৈন্যরা প্রচূর কষ্ট সহ্য করে। সেতুর কাছে এসে বখতিয়ার দেখেন যে পার্বত্য লোকেরা তার দুই সেনাপতির উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের মেরে ফেলেছে এবং সেতুটি পুরোপুরি বিদ্ধস্ত করে দিয়েছে। এরপর বখতিয়ার খুব অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ ফিরে আসতে সক্ষন হন। এই ঘটনার পরেই বখতিয়ার বুঝতে পারেন যে তিব্বত অভিযান বিফল হওয়ার ফলে তার শক্তি মারাত্বক ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

মৃত্যু

[সম্পাদনা]তিব্বত অভিযান বিফল হলে বখতিয়ার দেবকোটে ফিরে আসেন। গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বড়শি বোয়া নামক স্থানে তুর্কি সেনাদলের বিধ্বস্ত হওয়ার বিভিন্ন আলামত পাওয়া যায়। তিব্বত অভিযান বিফল এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতির ফলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। এরই ফলে বাংলার ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলো দিল্লির সাথে সম্ভাব্য বিরোধে আগে থেকেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এরকম নানাবিধ চিন্তা এবং পরাজয়ের গ্লানির মানসিক চাপে বখতিয়ার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পরেন। এর অল্প কিছুদিন পরে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মিনহাজ ই সিরাজের বর্ণনানুসারে, তিনি আলী মর্দান খলজি কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন।[৩২][৩৩][৩৪] দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নারায়ণপুরের পীরপাল গ্রামে তার সমাধিস্থল রয়েছে।

বিতর্ক ও সমালোচনা

[সম্পাদনা]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি সংক্রান্ত সকল তথ্যই মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন শিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। মিনহাজ বখতিয়ারের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর বাংলায় গিয়ে বাংলা বিজয়ের যে কাহিনী শুনেছিলেন তাই মূলত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়েছে।

১১৯৩ সালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য খলজিকে দায়ী করা হয়। সেখানে থাকা সকল ছাত্রদেরকেও সে সময় হত্যা করা হয়। [৩৫][৩৬][৩৭]

কিন্তু ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে ঘটনাটি সঠিক মনে হয় না। কারণ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকবার আক্রান্ত হয় বহিরাগতদের দ্বারা। চরম বৌদ্ধবৈরী মিহিরাকুলের দ্বারা আক্রান্ত হয় স্কন্দগুপ্তের সময়ে (৪৫৫-৪৬৭ খ্রি.)। ঘটে গণহত্যা। স্কন্দগুপ্ত ও তার স্থলবর্তীদের হাতে নালন্দা ঘুরে দাঁড়ালেও রাজা শশাঙ্ক মগধে প্রবেশ করে নালন্দা ধ্বংস করেন। চড়াও হন বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানগুলোর ওপর। বিনষ্ট করেন বুদ্ধের পদচিহ্ন। শশাঙ্কের বিনাশযজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙয়ের (৬০২-৬৬৪) সফরনামায়। রাজা জাতবর্মা সোমপুর মহাবিহার আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। মঠাধ্যক্ষ্য করুণাশ্রী মিত্রকে হত্যা করেন আগুনে পুড়িয়ে। হিন্দু রাজা ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে রয়েছে যার বিবরণ। বখতিয়ার খলজি এখানে কী করলেন? ভারতের রাজ্যসভায় ২০১৪ সালে কংগ্রেস সদস্য করণ সিং ও সিপিএম সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির মধ্যে নালন্দার ধ্বংস নিয়ে তর্ক হয়। করণ সিং জোরগলায় দাবি করেন বখতিয়ার খলজির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়। সেটা কবে? ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জানাচ্ছে, ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার আক্রমণ করেন। স্যার উলসলি হেগের মতে, বখতিয়ার ওদন্তপুরী আক্রমণ করেন ১১৯৩ সালে। স্যার যদুনাথ সরকারের (১৮৭০-১৯৫৮) মতে, ১১৯৯ সালে। কিন্তু বখতিয়ারের বঙ্গে আগমনের ঘটনা ঘটে ১২০৪ সালের ১০ মে! বাংলায় আসার ১০৪ বছর আগ থেকেই তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস শুরু করেছিলেন? অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয় ১১৯৩ সালে। কিন্তু তখনো খলজির আগমনই ঘটেনি। যদুনাথ সরকার অবশ্য খলজির আগমনকে ১২০৪ থেকে পিছিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, খিলজি এসেছিলেন ১১৯৯ সালে। কিন্তু তাতেও ১১৯৩ সালে নালন্দা ধ্বংসের দায় তার ওপর চাপে না। আরেক ইতিহাসবিদ মিনহাজ উদ্দীন আবু ওমর বিন সিরাজউদ্দীন জুযানির তবাকাত-ই-নাসিরিতে রয়েছে বখতিয়ারের সৈন্যদের ওদন্তপুরীর মঠে ভুলক্রমে আক্রমণের কথা। মিনহাজের ভাষ্য মতে, ২০০ সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার বিহার দুর্গ আক্রমণ করেন। ওদন্তপুরীকে শত্রুদের সেনাশিবির মনে করেন। হামলায় বহু খুনোখুনি হয়। মূলত এটি সেনাশিবিরের মতোই ছিল। এর চার দিকে ছিল বেষ্টনী প্রাচীর। বিখ্যাত তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথ (১৫৭৫-১৬৩৪) লিখেছেন, সেন আমলে তুর্কি অভিযানের ভয়ে বৌদ্ধবিহারগুলোতে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হতো। তবকাতের অনুবাদক আবুল কালাম যাকারিয়ার (১৯১৮-২০১৬) মতে, লড়াই সম্ভবত একপক্ষীয় ছিল না, এখানে প্রচণ্ড প্রতিরোধ হয়েছিল, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৮৫-১৯৩০) দিয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সেনাদের যৌথ প্রতিরোধের বিবরণ। সেনারা চার দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে থাকবে। ড. সুশীলা মণ্ডলের মতে, ‘ওদন্তপুর ছিল দুর্গম, সুরক্ষিত, শিখরস্থিত আশ্রম। এখানে স্বয়ং বিহার রাজা গোবিন্দপাল নিজের সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে বিহার জয়ের জন্য খিলজি রাজধানীর পরে এখানে আক্রমণ করেন। ফলে সৈন্যদের পাশাপাশি বৌদ্ধভিক্ষুরাও অস্ত্র ধারণ করেন। যুদ্ধে তারা পরাজিত হন এবং গোবিন্দ পাল দেব নিহত হন।’ প্রবল যুদ্ধ শেষে অতিকষ্টে পেছনের দ্বার দিয়ে অভ্যন্তরে ঢুকে বখতিয়ারের সৈন্যরা রক্তপাত করেন। এখানে বেশির ভাগ বাসিন্দা ছিল নেড়া মাথা। বখতিয়ার যখন দেখলেন, সেখানে প্রচুর বই এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন এটি দুর্গ নয়, তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। ওদন্তপুর বা উদন্তপুর ছিল একটি বৌদ্ধবিহার; যা আগ থেকেই ছিল বিপর্যস্ত। পাল রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) এর প্রতিষ্ঠাতা। নালন্দা মহাবিহার থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে মগধে এর অবস্থান। কোনো কোনো গবেষক দাবি করেছেন, সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্তচররা তুর্কি বাহিনীকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ওদন্তপুরীতে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার (১৯০৭-১৯৮৪) দেখিয়েছেন, উদন্তপুর বৌদ্ধবিহার ধ্বংস হয় ১১৯৩ সালে। বিভিন্ন গবেষকের মতে ১১৯১-৯৩ সময়কালে। বলাবাহুল্য, বখতিয়ারের বঙ্গজয় এর পরের ঘটনা। বস্তুত ওদন্তপুরী আক্রমণও সংশয়পরিকীর্ণ। তা হলে মিনহাজের ওদন্তপুরী নালন্দাকে প্রমাণ করছে না। বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) ঠিকই লিখেছেন, খলজির বাংলা জয় প্রশ্নে যত কাহিনী ও মতবাদ বাজারে চাউর আছে, সবই মিনহাজের ভাষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এ সম্পর্কে অন্য কোনো সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়নি।’ বখতিয়ারের বাংলা জয়ের ৪০ বছর পরে মিনহাজুস সিরাজ বাংলা সফর করেন এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত মৌখিক বক্তব্য ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন। রিচার্ড এম ইটন (১৯৬১-২০১৩) লিখেন, ১২০৪ সালে মুহাম্মাদ বখতিয়ারের সেন রাজধানী দখলের প্রায় সমসাময়িক একমাত্র বর্ণনা হচ্ছে মিনহাজের তবকাত-ই নাসিরি। বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ২০০০ খ্রি.) বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল গ্রন্থে ড. আবদুল করিম (১৮৭১-১৯৫৩), বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখান, তবকাতে নালন্দা অভিযানের কোনো বিবরণ নেই, বখতিয়ার আদৌ নালন্দায় অভিযান করেননি। বস্তুত কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও বখতিয়ারের নালন্দা আক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবকাতের পরের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে, আবদুল মালিক ইসামি রচিত ফুতুহ-উস-সালাতিন ও হাসান নিজামি (১৮৭৩-১৯৫৫) রচিত তাজ-উল-মাসির। এতেও নালন্দা অভিযানের কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তী ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম (মৃত্যু-১৮১৭) কিংবা চার্লস স্টুয়ার্টও (মৃত্যু-১৮৮৮) নালন্দা অভিযানের কোনো সূত্র খুঁজে পাননি। বস্তুত ধ্বংসের বহু দাগ গায়ে নিয়েও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে খিলজির বঙ্গজয়ের অনেক পরেও। তিব্বত থেকে ধর্মস্বামীর যাতায়াতও ছিল এখানে। ১২৩৪-৩৬ এর মধ্যে তিনি আসেন নালন্দায়, দেখেন চালু আছে পাঠদান। মঠাধ্যক্ষ্য রাহুল শ্রীভদ্র পড়াচ্ছেন, পড়াশোনা করছেন ৭০ জন সাধু! খিলজির মৃত্যুর ২৯ বছর পরের ঘটনা এটি! সরদার আবদুর রহমান দেখিয়েছেন, নালন্দা ধ্বংস আসলে হিন্দু-বৌদ্ধ সঙ্ঘাতের ফসল। তিনি দেখান, হিন্দু প্রচারক ও দার্শনিক শঙ্করাচার্যের (৭৮৮-৮২০) প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষয় হয়। ১২ বছর ধরে সূর্যের তপস্যা করে যজ্ঞাগ্নি নিয়ে নালন্দার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এবং বৌদ্ধবিহারগুলোতে অগ্নিসংযোগ করেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। ফলে নালন্দা অগ্নিসাৎ হয়ে যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) তার বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে নালন্দা ধ্বংসের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দায়ী করেন। বুদ্ধপ্রকাশ (জন্ম ১৯২৪) তার ‘আসপেক্টস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন’ গ্রন্থে এমন মতামতের পক্ষে জোরালো বয়ান হাজির করেন।[৩৮]

অর্জন

[সম্পাদনা]১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশি কবি আল মাহমুদ "বখতিয়ারের ঘোড়া" নামক এক কাব্যগ্রন্থ লেখেন, যেখানে বখতিয়ার খিলজিকে বাংলার একজন গুরুত্ত্বপূর্ণ বীর হিসেবে উল্লেখ করেন ৷[৩৯] বাংলার ইতিহাসে তিনি একজন অন্যতম পরিচিত ব্যক্তি।[৪০] বখতিয়ার খিলজির শাসনামলে ভারতের প্রচুর সংখ্যক মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[৪১] মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি খুতবা পড়ে নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। বখতিয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণের মাধ্যমে ইসলামের নতুন আবাস স্থপিত হয়েছিল এবং তার আমিররা তার কাজকে অনুসরণ করেছিলেন।[৪২][৪৩]

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ "Ikhtiyār al-Dīn Muḥammad Bakhtiyār Khaljī | Muslim general"। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২২ আগস্ট ২০২০।

- ↑ ফারুকি, মুনিস ড: (২০০৫)। "Review of The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins (AD 1205-1576)"। দ্য সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরী জার্নাল। ৩৬ (১): ২৪৬–২৪৮। ডিওআই:10.2307/20477310। আইএসএসএন 0361-0160।

{{সাময়িকী উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: অতিরিক্ত বিরামচিহ্ন (লিঙ্ক) - ↑ হুসাইন, সৈয়দ এজাজ (২০০৩)। The Bengal Sultanate : politics, economy and coins, A.D. 1205-1576। নতুন দিল্লি: মনোহর। পৃ. ২৭। আইএসবিএন ৮১-৭৩০৪-৪৮২-১। ওসিএলসি 53830951।

- ↑ ইটন, আরএম (১৯৯৬)। The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৫২০-২০৫০৭-৯।

{{বই উদ্ধৃতি}}:|সংগ্রহের-তারিখ=এর জন্য|ইউআরএল=প্রয়োজন (সাহায্য) - ↑ এক্সপার্টস, এরিহান্ট (২২ আগস্ট ২০১৯)। Know Your State West Bengal (ইংরেজি ভাষায়)। এরিহান্ট পাবলিকেশন ইণ্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ১৫। আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-১৩১-৯৮০১-৭।

- ↑ চন্দ্র, সতীশ (২০০৪)। Medieval India: From Sultanat to the Mughals-Delhi Sultanat (1206-1526) - Part One (ইংরেজি ভাষায়)। Har-Anand Publications। পৃ. ২২৬। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২৪১-১০৬৪-৫।

- ↑ আর সি (রমেশ চন্দ্র), ১৮৮৮-১৯৮০, মজুমদার। History of mediaeval Bengal। কলকাতা। পৃ. ১। আইএসবিএন ৮১-৮৯১১৮-০৬-৪। ওসিএলসি 942846162।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: সাংখ্যিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) - ↑ মেহতা, জশবন্ত লাল (১৯৭৯)। Advanced Study in the History of Medieval India (ইংরেজি ভাষায়)। Sterling Publishers Pvt. Ltd। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২০৭-০৬১৭-০।

- ↑ ঠাকুর, অমরেন্দ্র কুমার; বর্ম, বিনোদ কুমার (১৯৯২)। India and the Afghans: A study of a neglected region, 1370-1576 A.D (ইংরেজি ভাষায়)। জনকি প্রকাশন। পৃ. ১৪৮।

- ↑ আহমেদ, সালাহুদ্দীন (২০০৪)। Bangladesh: Past and Present (ইংরেজি ভাষায়)। এ পি এইচ পাবলিশিং। পৃ. ৫৯। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৭৬৪৮-৪৬৯-৫।

- ↑ Scharfe, Hartmut (২০০২)। Handbook of Oriental Studies। BRILL। পৃ. ১৫০। আইএসবিএন ৯০-০৪-১২৫৫৬-৬।

Nalanda, together with the colleges at Vikramasila and Odantapuri, suffered gravely during the conquest of Bihar by the Muslim general Muhammad Bhakhtiyar Khalji between A.D. 1197 and 1206, and many monks were killed or forced to flee.

- ↑ Arnold, Sir Thomas Walker (১৮৯৬)। The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith। Archibald Constable and Co। পৃ. ২২৭–২২৮।

- ↑ Hindu-Muslim Relations in Bengal, 1905–1947: Study in Cultural Confrontation, Page 11, Nachiketa Publications, 1974, Hossainur Rahman

- ↑ "Ancient Nalanda University's Ruins | District Nalanda, Government of Bihar | India" (মার্কিন ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২২ জুন ২০২৪।

- ↑ Salam, Ziya Us (১৮ জুলাই ২০২৪)। "Of a gilded past and the future: Nalanda's lost glory and new-found ambitions"। The Hindu (ভারতীয় ইংরেজি ভাষায়)। আইএসএসএন 0971-751X। সংগ্রহের তারিখ ১৮ জুলাই ২০২৪।

- ↑ Eaton, Richard Maxwell (১৯৯৬)। The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760। University of California Press। পৃ. ২৮–৩৪। আইএসবিএন ৯৭৮০৫২০২০৫০৭৯।

- ↑ Nitish K. Sengupta (১ জানুয়ারি ২০১১)। Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib। Penguin Books India। পৃ. ৬৩–৬৪। আইএসবিএন ৯৭৮-০-১৪-৩৪১৬৭৮-৪।

- ↑ William John Gill; Henry Yule (২০১০)। The River of Golden Sand: The Narrative of a Journey Through China and Eastern Tibet to Burmah। Cambridge University Press। পৃ. ৪৩। আইএসবিএন ৯৭৮-১-১০৮-০১৯৫৩-৮।

- ↑ Chandra, Satish, 1922- ... (২০০৫)। Medieval India : from Sultanat to the Mughals (সংশোধিত সংস্করণ)। New Delhi: Har-Anand Publications। পৃ. ৪১। আইএসবিএন ৮১২৪১১০৬৪৬। ওসিএলসি 469652456।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: একাধিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: সাংখ্যিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) - ↑ Jūzjānī, Minhāj Sirāj (১৮৮১)। Tabaḳāt-i-Nāṣirī: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindūstān, from A.H. 194 [810 A.D.], to A.H. 658 [1260 A.D.], and the Irruption of the Infidel Mug̲h̲als Into Islam (ইংরেজি ভাষায়)। Asiatic Society of Bengal। পৃ. ৫৪৮।

- ↑ "Khaljī dynasty | Indian dynasty"। Encyclopedia Britannica (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২২ আগস্ট ২০২০।

- ↑ Sarkar, Jadunath (১৯৭৩)। The history of Bengal; Muslim period, 1200-1757. (English ভাষায়)। Patna, India: Academica Asiatica। ওসিএলসি 924890।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: অচেনা ভাষা (লিঙ্ক) - ↑ Srivastava, Ashirbadi Lal (১৯৬৪)। The History of India, 1000 A.D.-1707 A.D. (ইংরেজি ভাষায়)। Shiva Lal Agarwala।

- ↑ Eraly, Abraham (১ এপ্রিল ২০১৫)। The Age of Wrath: A History of the Delhi Sultanate (ইংরেজি ভাষায়)। Penguin UK। আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৫১১৮-৬৫৮-৮।

- ↑ Chaurasia, Radhey Shyam (২০০২)। History of Medieval India: From 1000 A.D. to 1707 A.D. (ইংরেজি ভাষায়)। Atlantic Publishers & Dist। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২৬৯-০১২৩-৪।

- ↑ Abdul Karim (১৯৫৬)। Social History of the Muslims in Bengal, Down to A. D. 1538। Pakistan: Asiatic Society of Pakistan। পৃ. ৮৬।

- ↑ Ali, Md Mohar (১৯৬২)। "Social History of the Muslims in Bengal (Down to a.d. 1538). By Abdul Karim. pp. xviii + 252. The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959. Rs. 15."। Journal of the Royal Asiatic Society (ইংরেজি ভাষায়)। ৯৪ (1–2): ১০১–১০২। ডিওআই:10.1017/S0035869X00120829। আইএসএসএন 1474-0591।

- ↑ বাংলাদেশের ইতিহাস- ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম। পৃষ্ঠাঃ ১৪৯

- ↑ Sen, Amulyachandra (১৯৫৪)। Rajagriha and Nalanda। Institute of Indology, volume 4। Calcutta: Calcutta Institute of Indology, Indian Publicity Society। পৃ. ৫২। ওসিএলসি 28533779।

- ↑ "Far East Kingdoms"।

- ↑ Social History of the Muslim of Bengal, Abul Karim পৃষ্ঠাঃ ৮৯

- ↑ "History of Dinajpur District: Muslim Period"। ৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জুন ২০১৩।

- ↑ Sengupta, Nitish K., (1934) (২০১১)। Land of two rivers : a history of Bengal from the Mahabharata to Mujib। New Delhi: Penguin Books India। পৃ. ৬৩–৬৪। আইএসবিএন ৯৭৮০১৪৩৪১৬৭৮৪। ওসিএলসি 756441985।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: একাধিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: সাংখ্যিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) - ↑ The River of Golden Sand : the Narrative of a Journey through China and Eastern Tibet to Burmah. Volume 1। Gill, William John., Yule, Henry.। Cambridge: Cambridge University Press। ২০১০। পৃ. ৪৩। আইএসবিএন ৯৭৮০৫১১৭৩৬২৭৮। ওসিএলসি 889962284।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: অন্যান্য (লিঙ্ক) - ↑ (Minhāju-s Sirāj 1881:552)

- ↑ Dr. Ambedkar speech in Colombo Sri Lanka 29th May 1950.

- ↑ Mortajā, Golama Ahamada. (২০০৭)। চেপে রাখা ইতিহাস। কোলকাতা: Biśvabaṅgīẏa Prakāśana। আইএসবিএন ৮১৮৮৭৯২১২৮। ওসিএলসি 309707069।

- ↑ দিগন্ত, Daily Nayadiganta-নয়া। "বখতিয়ার খিলজি ও নালন্দার সত্য-মিথ্যা"। Daily Nayadiganta (নয়া দিগন্ত) : Most Popular Bangla Newspaper। সংগ্রহের তারিখ ১২ এপ্রিল ২০২৩।

- ↑ "বখতিয়ারের ঘোড়া"। The Daily Sangram। সংগ্রহের তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৯।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- ↑ Eaton, Richard Maxwell.। The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1760। Berkeley। আইএসবিএন ৯৭৮০৫২০৯১৭৭৭৪। ওসিএলসি 43476319।

- ↑ Arnold, Thomas Walker (১৮৯৬)। The preaching of Islam; a history of the propagation of the Muslim faith। University of California: Westminster : A. Constable and co.। পৃ. ২২৭–২২৮।

- ↑ Ichimura, Shōhei (২০০১)। Buddhist Critical Spirituality: Prajñā and Śūnyatā (ইংরেজি ভাষায়)। Motilal Banarsidass Publishe। পৃ. ৬৫ (টীকা ৮৭)। আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২০৮-১৭৯৮-২।

- ↑ Sen, Gertrude Emerson (১৯৬৪)। The Story of Early Indian Civilization। Orient Longmans। ওসিএলসি 610346317।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- আলী, মুহাম্মদ মোহর (১৯৮৫)। History of the Muslims of Bengal। খণ্ড ১। রিয়াদ: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়,সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিভাগ। ওসিএলসি 19887901।

- এ.বি.এম শামসুদ্দীন আহমদ (২০১২)। "বখতিয়ার খিলজী"। ইসলাম, সিরাজুল; মিয়া, সাজাহান; খানম, মাহফুজা; আহমেদ, সাব্বীর (সম্পাদকগণ)। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। আইএসবিএন ৯৮৪৩২০৫৯০১। ওসিএলসি 883871743। ওএল 30677644M।

- আবদুল মমিন চৌধুরী (২০১২)। "সেন বংশ"। ইসলাম, সিরাজুল; মিয়া, সাজাহান; খানম, মাহফুজা; আহমেদ, সাব্বীর (সম্পাদকগণ)। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। আইএসবিএন ৯৮৪৩২০৫৯০১। ওসিএলসি 883871743। ওএল 30677644M।

| পূর্বসূরী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত (লক্ষণ সেন, সেন রাজবংশ) |

বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ১২০৪–১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ |

উত্তরসূরী শিরাণ খিলজি |

| বাংলাদেশ বিষয়ক এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |

- বাংলাদেশ অসম্পূর্ণ

- বাংলার ইতিহাস

- বাংলার শাসক

- বাংলার গভর্নর

- বাংলার রাজবংশ

- বাংলাদেশ-অসম্পূর্ণ

- বাংলাদেশের ইতিহাস

- ভারতীয় মুসলিম

- ভারতের ইতিহাস

- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন

- পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস

- মধ্যযুগীয় ভারত

- ইসলামের ইতিহাস

- ১২০৬-এ মৃত্যু

- মামলুক সালতানাত (দিল্লি)

- তুর্ক শাসক

- তুর্কি বংশোদ্ভূত ভারতীয় ব্যক্তি

- মুসলিম শাসক

- প্রতিষ্ঠাতা রাজশাসক

- গুপ্তহত্যার শিকার রাজশাসক

- ১৩শ শতাব্দীর ভারতীয় ব্যক্তি

- ১৩শ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম

- ১৩শ শতাব্দীর ভারতীয় রাজশাসক

- ১৩শ শতাব্দীতে খুন হওয়া রাজশাসক