希伯來語復興

此條目可参照希伯來語維基百科相應條目来扩充,此條目在對應語言版為高品質條目。 |

希伯來語復興是在19世紀末、20世紀初在歐洲和南黎凡特所進行的運動,目的是將該語言從犹太教的纯礼仪语言,變成犹太人在巴勒斯坦、后来在以色列日常生活使用的口語和書面語。艾利澤·本-耶胡達常被视为“希伯來語復興之父”,他最早提出让希伯来语复活的理念,并着手编纂《本-耶胡达词典》这一计划。此后,随着犹太人在奥斯曼帝国统治下的巴勒斯坦定居——也就是“第一次阿利亚”和“第二次阿利亚”两次移民潮——希伯来语的复兴逐渐成为现实。在英国托管时期,现代希伯来语成为三种官方语言之一;1948年以色列宣布建国后,它与现代标准阿拉伯语并列为两种官方语言。2018年7月,一项新法律通过,确立希伯来语为以色列的唯一国家语言,同时赋予阿拉伯语“特殊地位”。[1]

希伯来语复兴不仅仅是一个语言过程,它还被犹太人的现代化与政治运动所利用,促使许多人改名,[2]并成为与阿利亚运动、地名更改、犹太复国主义[3]以及以色列政策相关思想中的一个核心原则。

希伯来语重新成为日常用语的过程是独一无二的:历史上没有其他自然语言在完全没有母语使用者的情况下,又重新获得数百万母语使用者;也没有其他礼仪语言能像它一样,转变为拥有数百万母语者的民族语言。

希伯来语的复兴最终也带来了语言层面的增添与变化。尽管最初的倡导者坚持认为,他们只是“从希伯来语失去生命力的地方继续下去”,但最终形成的语言实际上建立在更广泛的语言基础之上。它不仅融合了希伯来语各个历史时期的特征,还吸收了欧洲、北非与中东各地长期定居的犹太社群所使用的非希伯来语成分,其中尤以意第绪语的影响最为显著。

背景

[编辑]

历史记录表明,希伯来语自公元前10世纪起[4]一直存在至第二圣殿晚期(即公元70年),之后演变为密西拿希伯来语。从公元前6世纪的巴比伦之囚开始直到中世纪,许多犹太人使用的是一种与希伯来语同属闪米特语族的语言——阿拉姆语。自公元2世纪起,直到大约1880年前后希伯来语重新被作为口语复兴之前,希伯来语一直仅用作文学语言与官方语言,并作为犹太教的礼拜语言。[5]自密西拿希伯来语的口语在公元2世纪消亡后,希伯来语便不再被任何人作为母语使用。

即便如此,在中世纪时期,犹太人仍在广泛的领域中使用希伯来语。这种使用使得希伯来语的大量特征得以延续。首先,古典希伯来语通过权威文献被完整地保留下来,最主要的来源包括《塔纳赫》(尤其是礼仪中诵读的部分,如《妥拉》《先知书摘》《五书卷》以及《诗篇》)和《米书拿》。除此之外,希伯来语还通过赞美诗、祈祷文、经注等形式得以传承。

在中世纪,希伯来语依然作为书面语言活跃于拉比文学中,用于哈拉卡判例、答问、《圣经》和《塔木德》注释书以及冥想著作之中。然而,在希伯来语复兴的发源地——18至19世纪的欧洲——这种使用往往并不自然,语言华丽堆砌、引文繁多,语法结构混乱,并且夹杂着其他语言,尤以阿拉姆语最为常见。希伯来语当时也充当了世俗高雅文化的载体,以及来自不同国家的犹太人之间的通用语。犹太科学家和历史学家,如亚伯拉罕·扎库托和戴维·甘斯,用希伯来语撰写著作;旅行家如图德拉的本雅明与哈伊姆·约瑟夫·戴维·阿祖莱,也都以希伯来语记录他们的见闻。

希伯来语在伊斯兰统治时期的西班牙迎来了特别的繁荣。在当时伊斯兰文化的影响下,学者如撒母耳·伊本·纳赫雷拉、犹大·哈列维与亚伯拉罕·伊本·埃兹拉大量创作世俗希伯来诗歌,题材涵盖爱情、自然与美酒等主题。这些塞法迪诗人的作品对后世希伯来诗歌的发展产生了深远影响,也为现代的语言复兴奠定了基础。在西班牙之外,也门犹太人一直以其诗歌传统著称,直到近代仍享有盛名,其中最具代表性的是17世纪备受尊敬的拉比兼诗人沙洛姆·沙巴齐。在西班牙之后的时代,其他世俗希伯来诗人还包括罗马的伊曼纽尔与以色列·本·摩西·纳贾拉等人。

除此之外,希伯来语的创造性作品大多局限于一种称为piyyu的礼拜诗——这些诗歌被创作出来用于宗教仪式中的吟唱、诵读或歌唱。这种诗体起源于古代以色列地晚期的诗人,如约瑟·本·约瑟、以利以谢·本·卡利尔和扬奈,随后在接下来的几个世纪里传播到世界各地。这些早期诗人的作品往往晦涩难解,现今主要保存在意大利、罗马尼奥以及阿什肯纳兹的宗教仪式传统中;不过,在所有犹太礼仪体系中,祈祷时吟唱宗教诗歌这一形式,现已成为普遍现象。

希伯来语不仅作为书面语存在,也在犹太会堂与宗教学习场所中被实际发音和使用。因此,希伯来语的语音体系、包括元音与辅音的发音,都在一定程度上得以保存。尽管如此,不同地区的语言影响仍导致了许多变化,从而形成了几种不同的发音体系:

- 阿什肯纳兹式希伯来语:由东欧和西欧的犹太人使用,大体保留了希伯来语的元音结构,但重音位置可能发生了变化,并可能失去了辅音延长现象。不过这些都无法确证,因为并没有记录能告诉我们希伯来语(或其各地方言)在古代迦南时期究竟是怎样发音的。阿什肯纳兹希伯来语的元音与辅音变化形式,与公元7世纪马所拉文士记录下来的元音与辅音符号系统十分接近,这表明二者之间存在强烈的传承关系。例如,当我们在书写中看到两个不同的元音符号,或某个辅音带与不带强调点时,这种差别在不同的阿什肯纳兹发音中都能听出。

- 塞法迪式希伯来语:由塞法迪犹太人使用,其元音系统不同于传统提比里亚希伯来语的五元音体系,但保留了辅音、语法重音、强调点和中央元音。然而,辅音书写形式的差异并非在所有塞法迪发音中都能听出。例如,在荷兰塞法迪发音中,带点与不带点的ב没有区别,二者都读作[b];而ת无论是否带点,一律读作[t]。对此合并现象至少有两种解释:其一,这种区别随着时间推移在塞法迪发音中逐渐消失;其二,它从未存在过——这种发音源于与马所拉文士所依据的不同的希伯来语方言。

- 也门希伯来语:据亚伦·巴尔-阿顿[6]的观点,这一发音体系保留了大量古典希伯来语的语音特征。然而,在希伯来语复兴时期,这种发音体系几乎不为人所知。

在这些发音体系内部,也各自存在不同的次级变体。例如,波兰犹太人、立陶宛犹太人和德国犹太人所使用的希伯来语发音之间,就存在明显差异。

在希伯来语复兴运动开始前的五十年间,耶路撒冷的集市上其实已经存在一种口语化的希伯来语形式。讲拉迪诺语或阿拉伯语的塞法迪犹太人,与讲意第绪语的阿什肯纳兹犹太人,为了贸易往来,需要一种共同语言。最自然的选择便是希伯来语。不过,这种口语化的希伯来语并非任何人的母语,而更像是一种皮钦语。

希伯来语复兴所处的语言环境是一种双层语言现象——即在同一文化中并存两种语言:一种属于上层社会与权威领域,另一种则是大众日常使用的语言。在欧洲,这种现象自16世纪的英语开始逐渐消退,但口语与书面语之间的差异依然存在。在欧洲犹太人当中,情况与一般社会类似,但具体表现为:

- 意第绪语——日常口语;

- 所在国的通用语言——用于世俗交流与写作;

- 希伯来语——用于宗教仪式与礼拜目的。

在阿拉伯中东地区,犹太人社群中最常使用的口语是拉迪诺语和各种阿拉伯方言(地中海沿岸以拉迪诺语更普遍,而在更东方的地区,犹太人更常使用阿拉伯语、阿拉姆语、库尔德语和波斯语)。在世俗写作中,人们使用古典阿拉伯语,而宗教用途则由希伯来语承担。不过,也有来自阿拉伯世界的犹太学者,如迈蒙尼德(1135—1204),主要以阿拉伯语或犹太-阿拉伯语进行写作。[7]

文学希伯来语的复兴

[编辑]希伯来语的复兴在实际过程中沿着两条并行的路线展开:书面文学希伯来语的复兴和口语希伯来语的复兴。最初的几十年里,这两种进程彼此并不相连,甚至发生在不同的地方——文学希伯来语在欧洲的城市中得到重生,而口语希伯来语主要在巴勒斯坦发展。直到20世纪初,这两股运动才开始融合。其中一个重要的转折点是1924年哈伊姆·纳赫曼·比亚利克移居巴勒斯坦。然而,即使文学希伯来语传入巴勒斯坦之后,口语与书面语之间仍存在显著差异,这种差异一直延续至今。口语希伯来语的特征直到20世纪40年代才开始渗入文学,而到了90年代,口语希伯来语才在小说中广泛出现。[8]

希伯来语的世俗化——包括它在小说、诗歌和新闻写作中的使用——曾遭到一些拉比的反对,他们认为这是一种对神圣语言的亵渎。尽管也有部分宗教权威支持将希伯来语发展为通用口语,但他们的立场更多出于民族主义理念,而非犹太传统。[9]作为复兴运动的核心人物之一,艾利泽·本-耶胡达设想,希伯来语应当在以色列土地上成为民族精神和文化复兴的载体。[10]

哈斯卡拉运动时期的希伯来语

[编辑]

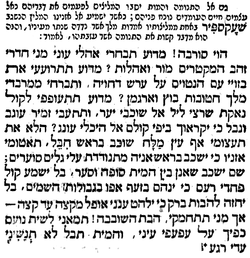

在文学希伯来语复兴之前,还存在一个先行过程——即哈斯卡拉运动,也就是与欧洲世俗启蒙运动相对应的犹太启蒙运动。这一运动的成员被称为“马斯基尔”(משכילים),他们试图与拉比派犹太教保持距离,认为希伯来语,尤其是圣经希伯来语,值得用于创作精致的文学作品。他们认为密西拿希伯来语及其他形式的希伯来语不够纯正,不适合写作。在这场运动中,18世纪早期的意大利拉比摩西·海姆·卢扎托影响尤为深远。他以纯正的圣经希伯来语创作诗歌和戏剧,深受马斯基尔的推崇,被他们视为现代希伯来文学的奠基人。

哈斯卡拉时期的希伯来语文学建立在两个核心原则之上:纯正主义和华丽文风。纯正主义主张,所有使用的词汇都应源自《圣经》(即便其意义已非圣经原义)。而“华丽文风”的原则,则体现在直接引用《塔纳赫》中的整句或表达——句子越华美,作品就被认为越有格调。此外,人们还认为使用“单词唯一出现”也能提升作品的文学品位。

然而,虽然用希伯来语写发生在《圣经》时代、涉及圣经题材的故事相对容易,哈斯卡拉时期的作家们却发现,要用这种语言描写当代主题越来越困难。主要原因在于缺乏丰富、现代的词汇,这使得翻译科学、数学著作或欧洲文学作品变得十分艰难。早期也曾有人尝试弥补这一不足,例如以色列·沃尔夫·斯佩尔林在1877年和1878年翻译了儒勒·凡尔纳的《海底两万里》和《地心游记》,[11]但这一尝试鲜为人知。真正突破语言障碍并产生深远影响的,是19世纪80年代作家门德勒·莫凯尔·塞弗里姆的出现。

哈斯卡拉时期的希伯来语作家还面临另一重困难:他们的读者几乎全是受过深厚宗教学教育的男性。这意味着女性和受教育程度较低的男性往往被排除在希伯来语阅读之外,转而阅读意第绪语文学。因此,不少作家为了找到读者,不得不改用意第绪语写作。[12]

希伯来语作家与教育家

[编辑]门德勒·莫凯尔·塞弗里姆

[编辑]

雅科夫·阿布拉莫维奇(1836—1917)常以他笔下主要人物的名字“门德勒·莫凯尔·塞弗里姆”(מנדעלע מוכר ספרים,意为“卖书人”)而闻名。他最初以哈斯卡拉运动作家的身份用希伯来语创作,严格遵循当时文学的各种规范。后来,他转而用意第绪语写作,引发了一场语言上的变革——意第绪语因此在希伯来文学中被广泛使用。经过长时间的中断后,他于1886年重返希伯来语创作,但选择打破圣经式希伯来语的规则,也不再遵循像亚伯拉罕·马普这样的纯正主义者的写作方式,而是在语言中加入大量来自拉比时期和中世纪的词汇。他这种流畅而多变的新风格,既保留了希伯来语的历史层次,又吸收了身边意第绪语口语的神韵。

门德勒的语言被认为是一种“综合体”,因为它融合了希伯来语发展历程中的多个层次,而非某一特定阶段的直接延续。不过,今天人们往往把他的语言视为拉比希伯来语的延续,尤其在语法上更是如此。无论他使用哪种语言进行创作,他都被视为能为那种语言带来伟大文学成就的代表人物。[12]

德沃拉·巴伦

[编辑]德沃拉·巴伦(1887–1956)是一位希伯来语作家,她以独特的语言风格吸引了读者的注意——那是在意第绪语占主导地位的东欧地区。她早期的作品多描写女性在意第绪文化传统中的生活,后来则更加关注女性主义主题。她的写作题材大体分为两类:一是女性在宗教与家庭生活中的边缘处境;二是男女之间、以及代际之间的紧张与冲突。[12]

其他人物

[编辑]另见罗伯特·伯纳德·阿尔特及其著作《希伯来散文的发明》,他在现代希伯来文学及其通过创造性写作实现语言复兴的语境方面有重要研究。该书中有相当大一部分内容专门讨论阿布拉莫维奇。雅艾尔·S·费尔德曼在其著作《现代主义与文化转译》中,也简要概述了门德勒及其所处的文学环境。她指出意第绪语对他希伯来语写作的影响,并将这种语言间的互动一直追溯到美国最后一位哈斯卡拉诗人加布里埃尔·普雷尔。最终,像约瑟夫·哈伊姆·布伦纳这样的作家脱离了门德勒的风格,开始采用更具实验性的写作手法。

在《伟大的希伯来教育家》(גדולי חינוך בעמנו,鲁宾·马斯出版社,耶路撒冷,1964)一书中,泽维·沙尔夫斯坦将以下人物列为希伯来教育运动的重要贡献者:犹大·勒夫·本·比撒列、纳夫塔利·赫尔茨·韦塞利、拉比沃洛任的哈伊姆、拉比纳夫塔利·兹维·耶胡达·柏林)、拉比以色列·萨兰特、以色列·迈尔·哈-科亨、阿龙·卡恩斯塔姆、沙洛姆·约纳·查尔诺、辛哈·哈伊姆·维尔科米茨、伊萨克·爱泼斯坦、戴维·耶林、桑普森·本德利、尼森·图罗夫、莎拉·申尼尔、耶希尔·哈尔佩林、H·A·弗里德兰以及雅努什·科扎克。[13]

文学复兴的延续

[编辑]门德勒的文风很快被同时代作家热情地接受,并迅速传播开来。这种风格也被扩展到更多领域:1889年,阿哈德·哈阿姆以这种语言写下了文章《这不是正道》;同年,哈伊姆·纳赫曼·比亚利克在诗作《致鸟》中将这种风格引入诗歌。与此同时,人们也开始大力用希伯来语撰写科学著作,为此科学与技术词汇得到了极大扩充。在欧洲,希伯来语报刊开始兴起,犹太复国主义团体的会议与讨论也逐渐使用并记录为希伯来语。诗人和作家如戴维·弗里施曼与萨乌尔·切尔尼霍夫斯基热情地把欧洲文学译成希伯来语——从芬兰史诗《卡勒瓦拉》到莫里哀、歌德、莎士比亚、荷马、拜伦、莱蒙托夫与埃斯库罗斯的作品。与此同时,米哈·约瑟夫·贝尔季切夫斯基和乌里·尼桑·格内辛等作家开始用希伯来语创作复杂的短篇小说与长篇作品,首次以这种语言表达心理现实主义与内在意识。当这些掌握新文学语言的希伯来诗人和作家陆续来到巴勒斯坦时,他们也在一定程度上推动了口语希伯来语的发展。

口语希伯来语的复兴

[编辑]艾利泽·本-耶胡达

[编辑]

自中世纪以来,说着不同口语的犹太社群就一直使用希伯来语,在欧洲和近东地区彼此交流。希伯来语的使用,使得犹太人在中世纪的欧洲和亚洲之间的国际贸易中得以繁荣。分布在欧洲、中东、北非和印度的犹太商人通常都懂得足够的希伯来语,可以互相沟通,因此相比之下,他们在跨地区贸易时远比非犹太人更为便利,因为他们没有语言障碍。[14]在巴勒斯坦的犹太人中,由于人们说着阿拉伯语、拉迪诺语、意第绪语和法语等多种语言,涉及不同社群之间口头交流的事务通常会用一种经过改造的中世纪希伯来语来处理。至少自19世纪初以来,在耶路撒冷的市场上,不同语言背景的犹太人之间就已经以希伯来语作为交流语言。[15][16]

艾利澤·本-耶胡達是立陶宛猶太人,1881年移民至巴勒斯坦,他被稱作是「希伯來語復興者」,[8]他對於這個復興運動的貢獻是充滿意識形態和象徵性的:他是第一個提出復興希伯來語這個概念的人,在報紙上刊登關於這個理念的文章,并发起了被称为《本·耶胡达词典》的编纂计划。[17]然而,真正促成希伯来语复兴的,是“第一次阿利亚”和“第二次阿利亚”移民浪潮中定居点的发展。在这些定居点中,最早的希伯来语学校得以建立,希伯来语在日常生活中被越来越多地使用,最终成为一种系统化的民族语言。尽管如此,本-耶胡达之所以闻名——甚至饱受争议——仍主要源于他作为希伯来语复兴运动的发起者和象征性领袖的地位。

本·耶胡达在希伯来语复兴中的主要创新,是他创造了大量新词,用来表示犹太古代所未知的事物,或那些在原本的希伯来语语境中早已被遗忘的概念。他造出了诸如“חציל(ḥatzil)”表示茄子(借自阿拉伯语 ḥayṣal حَيْصَل),“חשמל(ḥashmal)”表示电(借自阿卡德语 elmešu[18])这样的词。[19][18]不过,“ḥashmal”一词实际上早已出现在《以西结书》第1章中;公元1世纪的犹太学者犹大拉比曾将其解释为“会说话的火焰生物”。[20]

由于某些新大陆作物在古代希伯来语中没有对应的词汇,本-耶胡达为它们创造了新的词语:他把玉米称为תירס(tiras),把番茄称为עגבניה(ʿagvaniyyah)。前者源自《创世记》第10章中雅弗的儿子“提拉”之名——提拉有时被认为是土耳其人的祖先,而土耳其人传统上被视为玉米传入欧洲的主要中介。[21]后者则是借用德语Liebesapfel(直译为“爱情苹果”)的意象造出来的词,以希伯来语三辅音词根ע־ג־ב(意为“情欲”)为基础。这个新词最初由叶基尔·米歇尔·平内斯提出,但被本-耶胡达认为过于粗俗,他建议改称为badūrah。[22]然而,最终“ʿagvaniyyah”这一名称取代了其他提法并沿用下来。

有时,古希伯来语中的旧词在现代被赋予了全然不同的意义。例如,希伯来语词כביש(kǝvīš) 现在表示“街道”或“公路”,但它原本是一个阿拉姆语形容词,意思是“被踩出的、被踏平的”,并非名词,最初仅用来指“被踏出的路径”。[23]另一个例子是ריבה(ribah),本-耶胡达将其用作“果酱”或“橘子酱”的新词,他认为它源自词根reḇaḇ,并与阿拉伯语 murabba(意为“果酱、蜜饯”)有关。然而,大多数拉比认为这是他的一个错误。[24]他还创造了תפוז(tapuz) 这个表示“橙子”的词,由תפוח(tapuaḥ,苹果)与זהב(zahav,金子) 组合而成,字面意思是“金苹果”。

תירוש(tirosh)一词在《希伯来圣经》中共出现了38次,如今在现代希伯来语中普遍用来表示“葡萄汁”。然而在最初的语境中,它只是“新酒”的同义词,意指刚酿成的葡萄酒。[25]

复兴的三个阶段

[编辑]口语希伯来语的复兴大体可分为三个阶段,分别对应于:(1) 第一次阿利亚时期,(2) 第二次阿利亚时期,(3) 英国托管时期。在第一个阶段,活动的重心是定居点中的希伯来语学校以及“纯净语言协会”;[26]在第二个阶段,希伯来语被用于集会和公共活动;到了第三个阶段,它成为“伊舒夫”日常通用的语言。此时,希伯来语已经同时具备了口语与书面语的功能,其重要性也体现在英国托管时期被赋予的官方地位上。[27]整个复兴过程的每个阶段都伴随着大量组织的成立——这些组织积极参与并在思想上推动了希伯来语运动。由此诞生了希伯来语中学(גימנסיות)、希伯来大学、犹太军团、新总工会,以及特拉维夫——首座以希伯来语为基础建立的城市。

希伯来语和意第绪语

[编辑]在各个时期,对于支持者和反对者而言,希伯来语都象征着意第绪语的对立面。与流亡中的意第绪语相对的,是复兴后的希伯来语——它代表着犹太复国主义、民间先驱的精神,更重要的是,代表着犹太民族向拥有自己土地的“希伯来民族”转变的过程。意第绪语常被轻蔑地称为一种行话,其使用者也因此遭遇强烈的反对,最终引发了希伯来语与意第绪语之间的“语言之战”。[12]

不过,也有一些语言学家持不同意见,例如诸葛漫就有颇具争议的看法。他认为:“意第绪语是以色列希伯来语的主要来源之一,因为在以色列希伯来语形成的关键时期,大多数语言复兴者和早期在以色列地的先驱者的母语都是意第绪语。”[28]诸葛漫指出,尽管这些复兴者希望以闪米特语的语法和发音来说希伯来语,但他们无法摆脱源自欧洲背景的阿什肯纳兹思维方式。他认为,他们试图否认自己的欧洲根源、排斥流散文化、避免混合特征(如意第绪语所体现的那样)的努力最终失败了。诸葛漫甚至表示:“如果当初发起语言复兴的是以阿拉伯语为母语的犹太人(例如来自摩洛哥的群体),那么以色列希伯来语在语言谱系和类型上都会完全不同——会更加闪米特化。奠基人群体对以色列希伯来语的影响,远非后来移民所能相比。”[28]

第一次阿利亚运动(1882—1903)

[编辑]| 本条目属系列条目 |

| 阿利亞運動 |

|---|

|

| 概念 |

| 前现代阿利亚运动 |

| 现代阿利亚运动 |

| 吸纳 |

| 组织 |

| 相关主题 |

19世纪的欧洲,随着犹太民族主义的兴起,艾利泽·本-耶胡达被犹太复国主义的新思想所吸引。当时,人们普遍认为,一个民族若要被视为拥有民族权利,必须具备一个社会成员和个人都共同使用的语言。1881年10月13日,本-胡达在巴黎开始用希伯来语与朋友交谈——据说那是现代希伯来语的第一次日常对话。[29]同年晚些时候,他移居巴勒斯坦,定居在耶路撒冷。

在耶路撒冷,本-耶胡达开始努力推广“以希伯来语为日常语言”的理念。本-耶胡達以自己家庭作實驗,他和他妻子对自己的小孩只說希伯來語,他們的长子伊塔玛·本-阿维于1882年7月31日出生在耶路撒冷,被认为是第一位以现代希伯來語為母語的猶太人。他鍥而不懈地希望引起大眾注意這件事,创立了推广口语希伯来语的协会,并創立了希伯來語報紙哈哲維報。他还曾在希伯来学校任教,首次采用“用希伯来语教希伯来语”的教学法。到1889年,已有希伯来语戏剧上演,也有学校教孩子说希伯来语。[26]然而,本·耶胡达劝导犹太家庭在家中只使用希伯来语的努力收效甚微。据他自己所说,在他移居巴勒斯坦十年后,耶路撒冷只有四个家庭在日常生活中完全使用希伯来语。而据《哈什卡法》报1900年的报道,当时这样的家庭也不过十户。[30]

另一方面,在奥斯曼时期,第一次阿利亚运动的农业定居点(称为莫沙瓦)中开始出现更广泛的活动,重心主要放在希伯来语学校的建立上。1884年,亚利·利布·弗鲁姆金创办了一所希伯来语寄宿学校,宗教课程以希伯来语教授,学生也用希伯来语与老师及同学交流。1886年,位于犹太人定居点里雄莱锡安的哈维夫小学成立,课程完全以希伯来语授课。哈维夫小学被认为是现代史上第一所真正意义上的希伯来语学校。从19世纪80年代起,农业定居点的学校逐渐开始用希伯来语教授一般科目。1889年,以色列·贝尔金德在雅法创办了一所学校,使用希伯来语作为主要教学语言,但仅维持了三年。[31]1890年,基于“纯净语言协会”而成立的“文学委员会”开始在城镇和乡村学校中进行实验,证明了希伯来语有可能成为定居点中的唯一通用语言。[26]不过,当时的进展依然缓慢,困难重重:许多家长反对孩子学习这种“没有实用价值”的语言,认为它无法用于高等教育;为农民子女设立的四年制学校质量不高;缺乏足够的语言手段来教授希伯来语,日常生活用语极度匮乏,更没有合适的希伯来语教材。此外,人们在发音体系上也没有达成共识——有的教师使用阿什肯纳兹发音,有的则采用塞法迪发音,这进一步加剧了教学上的混乱。

1889年,本-耶胡达与拉比雅各布·迈尔、哈伊姆·赫尔申松及教育家哈伊姆·卡尔米共同创立了“纯净语言协会”,以推广希伯来语教学为目标。该协会在学校、宗教启蒙班和叶史瓦中推动希伯来语教育。起初,他们雇佣能说希伯来语的女性,教授犹太妇女和女孩口语与书面希伯来语。1890年,该协会成立了希伯来语委员会,专门为日常生活及各类现代用途创造新的希伯来词汇,并提倡语法规范的使用。虽然协会在1891年解散,但希伯来语委员会继续运作,出版书籍、词典、通告和期刊,创造了数以千计的新词。[32]这一委员会一直持续运作到1953年,随后由希伯来语言学院继承其职能。

1893年,雅法开办了一所男生希伯来语学校,随后又成立了一所女生学校。虽然部分课程以法语授课,但希伯来语是主要的教学语言。接下来的十年间,这所女子学校逐渐发展为希伯来语教育与推广活动的重要中心。1898年,第一所希伯来语幼儿园在里雄莱锡安成立,[31]1903年,又有第二所幼儿园在耶路撒冷开办。

1903年,希伯来语教师联盟成立,共有六十位教育者参加了首次大会。虽然从人数上看并不算庞大,但这一希伯来语教育体系成功培养出几百名能流利使用希伯来语的人才,证明了希伯来语完全可以用于日常生活的交流之中。

第二次阿利亚运动(1904—1914)

[编辑]

随着第二次阿利亚运动的展开,希伯来语的使用开始从家庭和学校的范围,扩展到公共领域。出于拒斥流散生活及其意第绪文化的思想动机,第二次阿利亚运动的成员建立起一些相对封闭的青年社群,这些人拥有共同的世界观。在这些社群中——主要是在农业定居点(莫沙瓦)——希伯来语被用于所有公开集会中。尽管在家庭和私人场合中还未完全普及,但希伯来语已经稳固地成为各类会议、讨论和集会的唯一用语。受过教育的第二次阿利亚运动成员早已熟悉在欧洲发展起来的文学希伯来语,他们认同这样的理念:希伯来语可以成为犹太民族在以色列实现国家存在的推动力量。[6][33]与此同时,那些毕业于希伯来学校的人也加入了这一群体,他们已开始在家庭中培养以希伯来语为母语的下一代。就在这一时期,世界锡安主义大会也正式将希伯来语定为其官方语言。

随着越来越多的希伯来语教育机构出现,希伯来语教育持续扩展。希伯来语幼儿园的数量不断增加。1905年,教育工作者耶胡达·莱布和法尼娅·马特曼-科恩夫妇在雅法的公寓里开设了第一批用希伯来语授课的中学课程。.[34]希伯来语教师们重新组建了希伯来语委员会,开始制定统一的语言规范,以取代此前各自为政的用法。[26]委员会宣布,其使命是“让希伯来语准备好成为生活各个领域中使用的口语”,并据此制定发音和语法规则,提供新词,以供学校和公众使用。

希伯来语教材的广泛出版也在这一时期开始,同时还创作了类似《鹅妈妈》那样的儿童韵文。20世纪第一个十年间,爱泼斯坦和维尔科米茨主导的希伯来语教育取得了显著进展——他们要求孩子不仅在学校里不能说意第绪语,在家中和街上也必须使用希伯来语,从而推动了希伯来语的更广泛使用。[6]这一时期,第一批以希伯来语为母语的人——主要是在第一次阿利亚运动时期的希伯来学校中学会希伯来语、并将其作为主要语言的人——开始成年。除个别早于此的例外(如伊塔玛·本-阿维)外,第一代在家庭中从父母那里习得现代希伯来语、而非主要通过学校学习的儿童,正是在这一十年中出生的——他们的父母正是曾就读于第一次阿利亚运动时期希伯来学校的人。[35]此外,这一时期的许多犹太移民,在来巴勒斯坦之前就已通过教育掌握了相当程度的希伯来语阅读能力。多数人仍将其作为第二语言来学习。随着母语使用者人数的增加,以及第二语言使用者水平的提高,希伯来语报刊业得以发展,并在这一时期大幅提升了人气和发行量。到1912年,人们普遍注意到,全国几乎没有哪个年轻犹太人不会读希伯来语报纸。

1909年,第一座希伯来语城市特拉维夫建立。在这座城市的街头与咖啡馆里,希伯来语已经被广泛使用。城市的全部行政事务都以希伯来语进行,那些新移民或尚未会说希伯来语的人被迫用希伯来语交流。街道标牌和公共告示也都用希伯来语书写。同年,继马特曼-科恩夫妇创办的第一所希伯来语中学之后,海尔兹利亚希伯来语高级中学的新校舍也在这座城市落成。

这一时期希伯来语发展的顶点出现在1913年,即著名的“语言之战”。当时,“援助德国犹太人协会”正筹建一所工程师学校(最初名为“技术学院”,1912年已开始建设),[36]坚持要求以德语作为教学语言。他们的理由之一是,德语拥有庞大的科学与技术词汇体系,而若改用希伯来语,则必须从零开始创造对应词汇,其中许多还需要通过借译或翻译的方式造出。然而,几乎整个伊舒夫都一致反对这一提议,最终该方案被否决。结果,以希伯来语为教学语言的以色列首屈一指的理工学院——以色列理工学院由此诞生。这场事件被视为一个分水岭,标志着希伯来语真正转变为犹太定居社会的官方语言。

同样在1913年,希伯来语言委员会投票决定确立希伯来语的正式发音标准——这一标准大体以塞法迪犹太社群的发音为基础,因为在他们听来,这种发音比欧洲犹太社群使用的阿什肯纳兹发音更为“正宗”。[37]

随着越来越多的孩子在希伯来语学校接受教育,以希伯来语为母语的人数也随之增长。随着希伯来语成为主要语言的人口增加,人们对希伯来语读物和娱乐内容——如书籍、报纸和戏剧——的需求也不断上升。到第一次世界大战期间,约有三万四千名在巴勒斯坦的犹太人将希伯来语登记为他们的母语。[38]

英国托管时期(1919—1948)

[编辑]第一次世界大战后,巴勒斯坦处于英国的敌占区管理局管辖之下,随后成为英国委任托管地。在这一时期,希伯来语继续发展,成为伊舒夫的主要语言。根据委任统治的法律规定,英语、希伯来语和阿拉伯语为巴勒斯坦的三种官方语言。[27]1919年,建立了一套以希伯来语为教学语言的统一犹太学校体系。随着伊舒夫的扩张,新抵达的侨居地移民多不以希伯来语为母语,他们通常在移民前或抵达巴勒斯坦后学习希伯来语作为第二语言,而他们的子女则在成长过程中把希伯来语作为母语习得。此时,希伯来语作为伊舒夫的通用语的地位已成定局,语言复兴的过程也从创造阶段进入了扩展阶段。在特拉维夫,人们成立了语言保卫者营,致力于推动公众使用希伯来语。如果有人在街上被听到讲其他语言,就会被告诫:“犹太人,说希伯来语!”(יהודי, דבר עברית),或更押韵地说成:“希伯来人,说希伯来语!”(עברי, דבר עברית)。这一运动由本-耶胡达的儿子伊塔玛·本-阿维发起。

希伯来语言学院专注于希伯来语的结构和拼写问题,并推动了有关在英国托管巴勒斯坦进一步推广希伯来语使用的讨论。该学院还与语言学院合作,以学术形式出版了《便西拉智训》。[26]

1922年巴勒斯坦人口普查显示,在英国托管的巴勒斯坦共有80,396名希伯来语使用者:南部地区829人,耶路撒冷-雅法地区60,326人,撒马利亚地区706人,北部地区18,625人。其中,城市地区共有65,447名希伯来语使用者,分布如下:耶路撒冷32,341人,雅法19,498人,海法5,683人,加沙44人,希伯伦425人,纳布卢斯15人,采法特2,937人,利达6人,拿撒勒43人,拉姆拉27人,提比里亚4,280人,阿卡13人,图勒凯尔姆21人,拉姆安拉7人,杰宁2人,贝尔谢巴86人,拜山13人。[39]

以色列国

[编辑]

到1948年以色列建国时,出生于巴勒斯坦的犹太人中,有80.9%的人在日常生活中只使用希伯来语,另有14.2%的人将希伯来语作为其两种或多种语言中的主要语言。而那极少数不以希伯来语为第一语言的巴勒斯坦出生的犹太人,大多是在希伯来语学校体系建立之前成长起来的。[40]

以色列独立后,来自欧洲、北非、中东及世界其他地区的大批犹太难民纷纷涌入,使以色列人口在短时间内迅速增长,几乎翻了一番。[41]这些移民说着各种不同的语言,因此必须学习希伯来语。移民儿童通常通过学校学习希伯来语,而政府和社会也投入了大量精力,确保成年人能够掌握这门语言。为此,建立了名为“乌尔潘”的强化希伯来语学校,用于教授移民基本的希伯来语技能。乌尔潘课程逐渐成为移民以色列经历中一个重要而独特的组成部分。

年轻的成年移民主要在以色列国防军的强制服役期间学会希伯来语。军队的目标是让士兵掌握足够的希伯来语,以便能在服役期间及退役后的平民生活中正常交流。20世纪50年代,大多数军营都设有希伯来语教学,由受聘教师和女兵负责授课。1952年的一项命令要求,士兵必须学习希伯来语,直到能够就日常事务自由交谈、能给指挥官写信、能听懂基础讲座,并能阅读带有元音符号的报纸为止。士兵们在日常服役过程中也不断习得希伯来语。那些在服役即将结束时仍未掌握足够希伯来语的士兵,会被送往军方专门设立的希伯来语学校,在最后三个月集中学习。来自阿拉伯国家的移民通常比来自欧洲的移民更快掌握希伯来语,因为阿拉伯语与希伯来语同属闪米特语族,两者在结构和词汇上有许多相似之处。

在日常生活中,移民们通常只在必要时才使用希伯来语,最常见的场合是工作,其次是在一定程度上用于满足文化需求。而在家庭和社交场合,他们更倾向于使用自己的母语。1954年,大约有60%的人口表示自己使用不止一种语言。移民的子女往往将希伯来语作为第一语言,而父母的母语则逐渐退化为第二语言,甚至完全被遗忘。以色列的阿拉伯少数族群也开始学习希伯来语——阿拉伯学校中开设了希伯来语课程。[40]自1948年起,希伯来语在阿拉伯学校中被规定为必修科目,从三年级开始一直持续到中学毕业,但教学的主要语言仍为阿拉伯语。[42]这种安排形成了一种新的语言格局:阿拉伯少数群体依然以阿拉伯语为母语,同时又具备较高的希伯来语能力。

来自东欧的移民中,意第绪语也相当普遍。尽管以色列致力于通过在学校中推行希伯来语教学来推广希伯来语作为共同的通用语,但意第绪语依然在文化领域和日常生活中继续存在。[43]新成立的以色列政府中,许多人对意第绪语持贬低态度,并采取政策推动希伯来语的普及,同时削减对意第绪语文化活动的支持。建国一年后的1949年,以色列政府依据其对外语出版和演出内容的管理权,禁止了意第绪语剧院和刊物(但保留了一个重要例外——诗人阿夫罗姆·苏特凯弗主办的文学期刊《金链》)。[44]

另见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ Halbfinger, David M.; Kershner, Isabel. Israeli Law Declares the Country the 'Nation-State of the Jewish People'. The New York Times. 19 July 2018 [2018-07-21].

- ^ The Hebraization of Surnames. Jewish Agency for Israel. [2009-01-07]. (原始内容存档于2011-07-21).

- ^ Paul Johnson, A History of the Jews, p. 442. "Yet in all [of young David Ben-Gurion's] activity, three salient principles remained constant. First, Jews must make it their priority to return to the land; ‘the settlement of the land is the only true Zionism, all else being self-deception, empty verbiage and merely a pastime’. [Quoted in Encyclopaedia Judaica, iv 506.] Second, the structure of the new community must be designed to assist this process within a socialist framework. Third, the cultural binding of the Zionist society must be the Hebrew language.

- ^ The Origin of the Hebrew Language

- ^ A Short History of the Hebrew Language, Chaim Rabin, Jewish Agency and Alpha Press, Jerusalem, 1973

- ^ 6.0 6.1 6.2 Bar-Adon, Aaron. The Rise and Decline of a Dialect: A Study in the Revival of Modern Hebrew. Mouton. 1975. ISBN 9783111803661.

- ^ Eliav, Mordechai. Eretz Israel and Its Yishuv in the 19th Century, 1777–1917. 1978.

- ^ 8.0 8.1 Izre'el, Shlomo. The Emergence of Spoken Israeli Hebrew (PDF).

- ^ Rabkin 2006.

- ^ Rabkin 2006,Chapter 2.

- ^ Online Books by Israel Wolf Sperling. onlinebooks.library.upenn.edu. University of Pennsylvania. [26 September 2016].

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 Seidman, Naomi. A Marriage Made in Heaven – The Sexual Politics of Hebrew and Yiddish. University of California Press. 1997. ISBN 0-520-20193-0.

- ^ Rin, Svi. גדולי הינוך בעמנו Book Review. Jewish Social Studies. April 1966, 28: 127–128.

- ^ China Virtual Jewish History Tour. www.jewishvirtuallibrary.org.

- ^ This week in history: Revival of the Hebrew language. 15 October 2010.

- ^ Eliezer Ben-Yehuda and the Making of Modern Hebrew.

- ^ Harshav, Benjamin, Flowers Have No Names: The revival of Hebrew as a living language after two thousand years was no miracle, Natural History, 2009, 118 (#1 February): 24–29

- ^ 18.0 18.1 Black, Jeremy. Amethysts

. Iraq. 2001, 63: 183–186. ISSN 0021-0889. JSTOR 4200510. S2CID 232249061. doi:10.2307/4200510.

. Iraq. 2001, 63: 183–186. ISSN 0021-0889. JSTOR 4200510. S2CID 232249061. doi:10.2307/4200510. On the origin of the Near Eastern archaeological amber (Akkadian elmesu; Hebrew hasmal).

- ^ These words are marked as "New Words" in the Even-Shoshan Hebrew Dictionary, s.v. חצילים; see: Modern Hebrew usages. Ḥashmal is found only once in the Hebrew Bible, in Ezekiel's vision of the chariot (Ezek. 1:4; 1:27), but has been explained in a medieval Judeo-Arabic lexicon (reprinted in the book, Jewish Culture in Muslim Lands and Cairo Geniza Studies, ed. Yosef Tobi, Tel-Aviv University: Tel-Aviv 2006, p. 61 [note 114]) as being some angelic entity that had "utmost strength". Others have explained it to mean an angel that changes hues.

- ^ Moses de León, The Zohar (Book of Exodus): Aramaic: חיות אשא ממללא

- ^ tiras. Balashon - Hebrew Language Detective. [2022-05-29] (英语).

- ^ Philologos. At Last, Pomedorn!. The Forward. February 25, 2009 [January 8, 2024]. (原始内容存档于August 7, 2022).

- ^ Compare Rashi's commentary on Exodus 9:17, where he says the word mesilah is translated in Aramaic oraḥ kevīsha (a blazed trail), the word "kevīsh" being only an adjective or descriptive word, but not a common noun as it is used today. It is said that Ze'ev Yavetz (1847–1924) is the one that coined this modern Hebrew word for “road.” See Haaretz, Contributions made by Ze'ev Yavetz; Maltz, Judy. With Tu Bishvat Near, a Tree Grows in Zichron Yaakov. Haaretz. 25 January 2013 [27 March 2017] (英语).

- ^ Eliezer Ben-Yehuda on the use of the word ribah for confiture (in Hebrew). Ha-Zvi, 9 March 1888.

- ^ Professor Zohar Amar, of Bar-Ilan University YouTube上的The Wine of our ancestors in Ancient Times, Lecture published by The Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology. Bar-Ilan University / 20 February 2020, minutes 20:29–20:38. (in Hebrew)

- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 Saulson, Scott B. Institutionalized Language Planning – Documents and Analysis of the Revival of Hebrew. Mouton Publishers. 1979. ISBN 90-279-7567-1.

- ^ 27.0 27.1 Mandate over Palestine, 24 July 1922

- ^ 28.0 28.1 See p. 63 in Zuckermann, Ghil'ad (2006), "A New Vision for 'Israeli Hebrew': Theoretical and Practical Implications of Analysing Israel's Main Language as a Semi-Engineered Semito-European Hybrid Language", Journal of Modern Jewish Studies 5 (1), pp. 57–71.

- ^ Omer-Man, Michael. This Week in History: Hebrew goes conversational. The Jerusalem Post. 12 October 2011 [12 October 2012].

- ^ Hagege, Claude: On the Death and Life of Languages

- ^ 31.0 31.1 Segal, Myriam: A New Sound in Hebrew Poetry: Poetics, Politics, Accent

- ^ The New Jewish Encyclopedia – Vaad Ha-Lashon Ha-Ivrit

- ^ Haramati, Sh. Reshit hachinuch ha'ivri ba'arec utrumato lehachya'at halashon. 1979.

- ^ 1909: First Hebrew high school in pre-state Israel is founded. Haaretz.

- ^ Lepschy, Giulio C.: Mother Tongues and Other Reflections on the Italian Language, p. 16

- ^ Technion Israel Institute of Technology. "Technion History: A story of how one stone changed the world [Web page]." (n.d.) http://www.technion.ac.il/en/about/history-of-the-technion/

- ^ HNet Humanities and Social Sciences Online, Haim Rechnitzer, "Rechnitzer on Segal, 'A New Sound in Hebrew Poetry: Poetics, Politics, Accent'"

- ^ Strazny, Philip: Encyclopedia of Linguistics, p. 541

- ^ Palestine Census (1922).

- ^ 40.0 40.1 Helman, Anat: Becoming Israeli: National Ideals and Everyday Life in the 1950s, p. 29.

- ^ The Mass Migration to Israel of the 1950s.

- ^ Amara, M.; Mar'i, Abd Al-Rahman. Language Education Policy: The Arab Minority in Israel. Springer Science & Business Media. 2006. ISBN 978-0-306-47588-7 (英语).

- ^ Rojanski, Rachel. Yiddish in Israel: a History. Indiana University Press. 2020. ISBN 9780253045171 (英语).

- ^ Golden, Zach. How Yiddish became a 'foreign language' in Israel despite being spoken there since the 1400s. Forverts. 2023-09-11.

参考书目

[编辑]- Rabkin, Yakov M. A Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism. Fernwood Pub. 2006. ISBN 978-1-55266-171-0.

外部链接

[编辑]- History of the Ancient and Modern Hebrew Language, David Steinberg.

- Let my people know!, Ghil'ad Zuckermann, Jerusalem Post, 18 May 2009.

- Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns, Ghil'ad Zuckermann, Journal of Language Contact, Varia 2, pp. 40–67 (2009).

- Learn Hebrew Phrases with Audio