廣島與長崎原子彈爆炸

| 廣島與長崎原子彈爆炸 | |

|---|---|

| 太平洋戰爭的一部分 | |

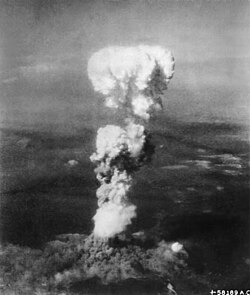

廣島(左)與長崎(右)上空的原子彈蘑菇雲 | |

| 行动种类 | 核轟炸 |

| 地点 | 廣島市與長崎市(日本) |

| 坐标 | 34°23′41″N 132°27′17″E / 34.39472°N 132.45472°E 32°46′25″N 129°51′48″E / 32.77361°N 129.86333°E |

| 作战单位 | 美國

|

| 日期 | 1945年8月6日和1945年8月9日 |

| 伤亡人数 | 廣島:

長崎:

截至1945年底合計死亡:

|

廣島與長崎原子彈爆炸發生在第二次世界大戰末期,美軍在1945年8月6日與8月9日,分別在日本的廣島市和長崎市各投下一枚原子彈,造成數十萬日本平民死亡。這是人类有史以來至今唯二在戰爭中使用核武器的轟炸行動,並促使日本投降及第二次世界大戰全面結束。

盟軍在空襲日本多個月後,準備進行沒落行動以進攻日本本土。雖然二戰歐洲戰場於1945年5月8日德國投降後結束,但作為二戰亞洲戰場的太平洋戰爭仍在進行。1945年7月26日,中、美、英三國發表《波茨坦公告》要求日本無條件投降,但日本政府對此並未表明態度。美國考慮到倘若強行登陸日本,可能會導致巨大的人員傷亡,以及蘇聯對日本宣戰後可能會從日本北部登陸而導致日本分裂,於是計劃採用曼哈頓計劃中成功製造的核武器,並分別於8月6日及9日在廣島與長崎投下原子彈。廣島約有90,000人-166,000人因核爆而死亡,長崎則有60,000人-80,000人死亡[1]。有中国大陆、台湾、东南亚、美国、德国、俄罗斯等地侨民在原子弹爆炸事件中伤亡[2][3][4][5][6]。

長崎遭受核彈轟炸後6天,也就是1945年8月15日,日本宣布無條件投降,並於1945年9月2日簽署《降伏文書》,象徵着第二次世界大戰正式結束。影響所及導致日本政府於1967年宣布非核三原則,声明其不擁有、不生產、不引進核武器。

背景

[编辑]太平洋戰爭

[编辑]

白色與綠色:日本控制區

紅色:盟軍控制區

灰色:蘇聯(中立)

1945年,太平洋戰爭已進入第四年。多數日本軍隊激烈抵抗,使得盟軍的勝利付出極為沉重的代價。美國在二戰中的125萬戰鬥傷亡人員包括陣亡與受傷的軍事人員,其中近百萬人發生在戰爭最後一年(1944年6月至1945年6月)。1944年12月,由於德軍發動突出部之役,美軍單月戰鬥傷亡達到史上最高的88,000人。由於損失慘重,總統富蘭克林·D·羅斯福曾建議盡快將原子彈用於德國,但當時被告知首批可用的原子彈尚需數月才能完成。[7] 美國兵源儲備逐漸枯竭,農業工人等群體的延期徵兵待遇被收緊,甚至考慮徵召婦女入伍。同時,國內輿論出現戰爭疲勞,要求服役已久的士兵返回家園。[8]

在太平洋戰場上,盟軍參與了馬里亞納群島及帛琉戰事[9]、菲律賓戰役,[10] 緬甸戰役,[11]及婆羅洲戰役。[12] 同時對布干維爾、新幾內亞和菲律賓剩餘的日軍展開清剿行動。[13] 1945年4月,美軍登陸沖繩,激戰持續至6月。在盟軍推進過程中,日美傷亡比率從菲律賓的5:1降至沖繩的2:1。[8] 雖然部分日軍被俘,但大多數戰至最後一人或選擇自殺。在硫磺島戰役中,21,000名守軍中近99%陣亡。在1945年4月至6月防守沖繩島的117,000名日軍及沖繩士兵中,94%被擊斃;[14] 共7,401名日軍投降。[15]

隨著盟軍逼近日本本土,日本國內情況日益惡化。日本商船總噸位自1941年的5,250,000容積總噸降至1945年3月的1,560,000噸,8月時僅剩557,000噸。1944年中期後,原材料短缺使日本戰爭經濟急遽衰退。民用經濟自戰爭初期逐步惡化,至1945年中期已陷入災難性水平。航運損失同樣影響漁業,1945年的捕魚量僅為1941年的22%。當年的稻米收成為1909年以來最差,饑餓與營養不良普遍出現。美國的工業生產力遠遠超越日本:至1943年,美國每年生產將近10萬架飛機,而日本全戰期間僅生產70,000架。1945年2月,近衛文麿親王向裕仁天皇進言戰敗已成定局,並敦促天皇退位。[16]

準備進攻日本本土

[编辑]

早在1945年5月8日德國投降之前,盟軍便已著手規劃太平洋戰爭中規模最大的軍事行動没落行动,亦即入侵日本本土的總體計畫。[17] 該行動分為兩個階段:首先是計畫於1945年10月展開的奧林匹克作戰,由美國第六軍團發動一系列登陸行動,目標為奪取日本最南端主要島嶼九州南部三分之一的地區。[18] 隨後,預定於1946年3月進行的小王冠作戰則由美國第一軍團、第八軍團、第十軍團,以及由澳大利亞、英國與加拿大部隊組成的英聯邦軍團共同執行,目標是攻占日本本州主要城市東京附近的關東平原。計畫中,第一軍團將自房總半島登陸,第八軍團則於相模灣的平塚市登陸,隨後兩軍分頭北上,最終在東京會師。盟軍同時預計自歐洲調派部隊支援,並選定該時間點以確保奧林匹克作戰有足夠時間完成、歐洲戰場部隊能調返亞洲,且避開日本嚴冬。[19]

由於日本地理條件限制,能夠登陸的地點僅有九州南部及本州島關東平原南部,這也使盟軍的作戰計畫更易被日方預測。日本因此能夠準確判斷盟軍可能的入侵方向,並據此調整防禦部署,制定出全面防禦的決號作戰。日方決定集中力量在九州迎擊,幾乎不留後備兵力。[20] 1945年3月,日本更從駐紮於滿洲的關東軍調回4個師以支援防務。[21] 當時日本擁有45個師可投入防衛,其中大多數負責沿岸防禦、機動性有限,但仍有16個師具備較高機動力。整體而言,日本陸軍已有約230萬現役軍人,另有400萬名海軍及陸軍後備人員,以及多達2,800萬名國民義勇隊準備保衛本土。盟軍內部對進攻日本本土的可能死傷人數多次評估,數字普遍極為龐大。大日本帝國海軍軍令部的海軍中將 大西瀧治郎甚至預計日本死亡人數可能高達2,000萬人。[22]

美軍對日本防禦實力的急速增長深感震驚,並透過Ultra密碼情報系統精確掌握日方的動向。[23] 1945年6月15日,聯合戰爭計畫委員會根據雷伊泰灣海戰經驗進行評估,推算陷落作戰將導致13萬2,500至22萬美軍傷亡,其中陣亡與失蹤人數約為2萬7,500至5萬人。[24] 美國陸軍部長亨利·史汀生並另行委託昆西·賴特與威廉·肖克利進行研究,預估盟軍總傷亡人數可能高達170萬至400萬人,其中陣亡人數約為40萬至80萬,而日本死亡人數則可能達到500萬至1,000萬人。[25][26] 此外,美軍透過日本人建立的軍事情報網絡也能精準獲取日軍動態。[23]

同日,聯合戰爭委員會遞交給參謀長聯席會議的研究報告亦指出,奧林匹克作戰將造成13萬至22萬美軍傷亡,死亡人數約25,000至46,000人之間。[27] 美國陸軍參謀長喬治·馬歇爾與五星上將道格拉斯·麦克阿瑟之後亦在相關文件上簽署,承認並同意這項傷亡估算。[28]

在1945年6月18日與總統及高階指揮官的會議中,馬歇爾將軍表示「有理由相信」前30天的傷亡不會超過呂宋島戰役的規模。此外,他認為若盟軍成功登陸並使日本陷入「絕望」處境,蘇聯的參戰可能成為迫使日本投降的「決定性行動」。[29]

然而面對可能極高的損失,馬歇爾將軍開始考慮動用「能夠明顯且有效降低美軍傷亡」的手段,例如化學戰毒氣。[30] 為奧林匹克作戰做準備,美軍已將大量化學武器(包括光氣、芥子毒氣、催淚彈及氯化氰等)自澳大利亞及新幾內亞運往呂宋,並確保化學戰部隊接受相關訓練。[30] 此外,盟軍還曾討論動用生物武器。[31]

空襲日本

[编辑]

美國早在太平洋戰爭爆發前便已擬定對日本發動戰略空襲的計畫。然而,由於戰爭初期盟軍在西太平洋的基地相繼被日軍攻佔,該行動直到1944年中期B-29超級堡壘轟炸機投入戰鬥後才得以實施。[32] 首批行動為馬特洪峰行動,美軍動員駐印度的B-29,經由中國成都市及東南亞周邊基地作為跳板,對日本戰略目標發動多次空襲。[33] 但由於後勤困難、飛機機械故障頻繁、中國基地易受日軍攻擊且目標距離過遠,這一行動未能達成預期戰略目標。[34]

美國陸軍准將海伍德·S·漢塞爾認為馬里亞納群島的關島、天寧島與塞班島更適合作為B-29基地,但這些島嶼當時仍在日軍控制之下。[35] 美軍隨即調整戰略,[36] 並於1944年6月至8月間發動攻佔馬里亞納群島,隨後在島上建立大型空軍基地。[37] 自1944年10月起,B-29轟炸機開始自馬里亞納群島對日本本土展開作戰行動。[38] 第21轟炸機司令部自11月18日起正式執行對日轟炸任務。[39] 然而,馬里亞納群島基地的B-29早期攻擊成效與駐華B-29一樣低落。漢塞爾仍堅持高空精確轟炸,以主要工業與交通設施為目標,即使戰果不理想仍不願改變策略。[40] 這些行動受限於後勤不足、飛機技術問題、天候惡劣及日方防禦,戰果有限。[41][42]

1945年1月,漢塞爾的繼任者柯蒂斯·李梅少將接掌指揮。李梅起初仍延續精確轟炸戰術,但成效同樣不佳,因為日本大量的軍需生產分散於小型作坊及民宅中,難以透過精準打擊有效摧毀。[44] 在美國陸軍航空隊總部的壓力下,李梅遂改變戰術,決定採取低空燃烧弹轰炸,轉向以燃燒彈進行區域轟炸,大規模摧毀日本城市及其分散的生產能力。[45] 與多數二戰期間的戰略轟炸類似,對日空襲的目標是破壞敵方軍事工業、殺傷或削弱工業勞動力,並動搖平民士氣。[46][47]

接下來六個月,李梅指揮的第二十一轟炸機司令部燃燒轟炸了64個日本城市。[48] 其中3月9日至10日發動的東京大轟炸(會議屋行動)造成約10萬人死亡,一夜之間燒毀了41 km2(16 sq mi)市區及26萬7千棟建築,為戰爭中最致命的空襲。該行動代價是20架B-29遭高射砲及戰鬥機擊落。[49] 到5月時,投擲的炸彈中已有75%為燃燒彈,用以焚毀「紙造城市」。至6月中旬,日本六大主要城市幾乎全成廢墟。[50] 隨著沖繩戰役結束,盟軍獲得更接近日本本土的機場,使轟炸作戰進一步升級。1945年間,盟軍航空母艦及琉球群島基地的飛機也不斷攻擊日本目標,以為陷落作戰鋪路。[51] 此後燃燒轟炸的對象轉為規模較小、人口6萬至35萬的城市。據田中利幸統計,美軍共燃燒轟炸百餘個日本城鎮與城市。[52]

面對盟軍的空襲,日本軍方幾乎無力有效防禦,國內的民防準備亦十分不足。日本戰機與高射砲難以攻擊高空飛行的B-29轟炸機。[53] 自1945年4月起,日本攔截機還需面對自硫磺島及沖繩起飛的美軍護航戰鬥機。[54] 同月,日本大日本帝國陸軍航空隊及大日本帝國海軍航空隊為保留戰機以應對預期中的本土登陸作戰,決定暫停攔截盟軍轟炸機。[55] 到1945年中期,日本僅偶爾派戰機攔截單架執行偵察任務的B-29,以節省日益匱乏的燃料。[56] 1945年7月,日本為本土決戰儲備了137,800,000公升(1,156,000美制桶)的航空汽油,而在4月至6月間,本土地區已消耗約72,000,000公升(604,000美制桶)。[57] 雖然日本軍方自6月下旬起決定恢復攻擊盟軍轟炸機,但此時可用的戰鬥機已寥寥無幾,無法對盟軍空襲構成實質阻礙。[58]

研發原子彈

[编辑]

1938年核分裂的發現,使原子彈研製在理論上成為可能。[59] 當時來自納粹德國及其他法西斯國家的流亡科學家擔心德國核武器開發計畫會率先完成核武器研製,遂於1939年以愛因斯坦—西拉德信向羅斯福總統表達憂慮,促使美國在1939年底展開初步研究。[60] 進展一直緩慢,直到1941年底英國莫德委员会提交的報告指出,製造一枚原子彈僅需5至10公斤同位素純化的鈾-235,而非數噸天然鈾與中子慢化劑(如重水)。[61] 這一發現大幅加速了研究進程。

隨後,美國與英國合金管工程及加拿大粉筆河實驗室合作開展試點計畫,[62][63] 最終羅斯福總統同意將研究工作交由美國陸軍工兵部隊負責,建設生產鈾-235及鈽-239所需的設施。這項工作被整合進新設立的曼哈頓工程區(Manhattan Engineer District),後來即為人所熟知的曼哈頓計劃,由少將莱斯利·理查德·格罗夫斯全面接管。[64]

曼哈頓計劃的工作遍及美國數十個地點,甚至部分延伸至海外。該計畫最終耗資超過20億美元(相當於2020年的約23億美元),[65] 在高峰期同時僱用超過12.5萬人。格羅夫斯任命羅伯特·奧本海默籌建並領導位於新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯實驗室(Y計劃),專門負責原子彈設計。[66]最終研製出兩種不同類型的原子彈:一種是以鈾-235為燃料的槍式核裂變武器,稱為小男孩原子彈;另一種是結構更複雜、以鈽-239為燃料的內爆式核武器,包括1945年7月16日在新墨西哥州索科羅完成的三位一體核試[67],以及投擲在長崎的胖子原子彈[68]。[69]

雖然日本也啟動了核武器計畫,但在人力、礦產資源與資金方面皆無法與曼哈頓計劃相比,始終未能在原子彈研製上取得實質進展。[70] 1945年5月德國投降後,曼哈頓計劃原本對抗德國核能項目的目標轉為日本。[71] 此時,美國已準備製造並使用史上首顆原子彈。[64]

準備

[编辑]組織

[编辑]

1944年9月10日,一架B-29超級堡壘轟炸機從內布拉斯加州費爾蒙特空軍基地的第504轟炸大隊抵達溫多弗的第393轟炸中隊。1944年11月上旬,該中隊部署於馬里亞納群島時,直屬於美國第二航空隊指揮。[72] 320部隊運輸機中隊因工作高度機密,成為該部隊一部分。該混合部隊需運輸工具以移動人員及物資,故成立綽號為「大黃蜂線」的特殊單位。[72][73]

第509混合飛行大隊於1944年12月9日成立,並於1944年12月17日在猶他州溫多弗空軍基地正式編成,由美國陸軍上校保羅·蒂貝茨指揮。[74] 蒂貝茨奉命組織並指揮一支轟炸大隊,專責開發以投擲原子彈攻擊德國與日本目標的作戰方式。由於該大隊下轄飛行中隊同時包含轟炸機與運輸機,因此被定義為「混合」單位,而非「轟炸」單位。[75]蒂貝茨上校也參與新墨西哥州洛斯阿拉莫斯羅沙拉摩斯實驗室的曼哈頓計劃,他選擇在溫多弗建立訓練基地,並非堪薩斯州的大本德及愛達荷州芒廷霍姆,主要因為它的位置相當偏僻。[76][77]

509混合飛行大隊的編制核定為225名軍官與1,542名士兵,最終幾乎全員部署至天寧島。此外,該部隊在天寧島還編入了來自阿耳伯塔计划的51名文職與軍職人員,[78] 此單位被稱為「第一技術分遣隊」。[79]509混合飛行大隊下屬的第393轟炸中隊則配備15架經過銀盤計畫改裝的B-29轟炸機,這些飛機專為投擲核武而設計,具備燃油噴射引擎、柯蒂斯電氣公司製造的可逆螺距螺旋槳、氣動裝置以快速開關彈艙門,以及其他多項改良。[80]

每名投彈手至少完成50次投擲訓練,使用惰性或常規炸藥的南瓜彈,訓練目標包括天寧島周邊島嶼,後期甚至直接攻擊日本本土,訓練持續至1945年8月14日為止。[81][82]

為使日本方面習慣此種攻擊模式,部分對日任務由單機未護航執行,且僅攜帶單一彈藥。任務同時模擬實際原子彈轟炸的航路,包括根據風向進出目標區的方式。蒂貝茲本人則被禁止執行大多數對日任務,以免被俘虜後遭審問。[82]1945年4月5日,該行動被分配代号為「中插板行動」。負責分配代號的戰爭部作戰處軍官並未獲准知悉任何細節。首次原子彈投擲任務被編為「中插板I行動」,第二次則為「中插板II行動」。[83]

509混合飛行大隊的地面支援部隊於1945年4月26日乘鐵路前往其裝運港──華盛頓州西雅圖。5月6日,支援單位搭乘貨輪「Cape Victory號」前往馬里亞納群島,而大隊裝備則由Emile Berliner號運送。Cape Victory號在檀香山與埃內韋塔克環礁短暫停靠,但乘客不得離開碼頭區域。航空部隊先遣隊由29名軍官與61名士兵組成,於5月15日至22日期間搭乘C-54運輸機飛抵天寧島的北基地。[84]另外,來自華盛頓特區的兩位代表──曼哈頓計劃副指揮官湯瑪斯·法瑞爾准將以及軍事政策委員會成員威廉·R·普內爾少將,也隨行以便當場決定更高層的政策事宜。這兩人與項目阿爾伯塔指揮官威廉·S·帕森斯上尉合稱為「天寧島參謀長」。[85][86]

目標選擇

[编辑]

1945年4月,美國陸軍參謀長馬歇爾要求曼哈頓計劃總指揮格羅夫斯提出具體轟炸目標,供他本人及美國戰爭部長史汀生核准。格羅夫斯組成由自己主持的目標委員會,成員包括他的副手托馬斯·法雷爾準將、約翰·A·德里少校、威廉·P·費雪上校、喬伊斯·C·斯特恩斯、美軍空軍大衛·M·丹尼森,以及曼哈頓計劃科學家约翰·冯·诺伊曼、罗伯特·R·威尔逊和威廉·潘尼男爵等人組成。委員會先後於4月27日在華盛頓集合、5月10日在洛斯阿拉莫斯國家實驗室與科學家和技術人員討論、最後目標選定委員會在5月28日於華盛頓舉行,由保羅·蒂貝茨上校以及指揮官弗雷德里克·阿什沃斯和曼哈頓計劃科學顧問理查德·托勒曼簡報。[87]

委員會提名五個原子彈轟炸目標:

目標的選擇應符合以下標準:

- 目標直徑超過3英里(4.8公里),是一個都會區的重要目標。

- 爆炸會造成有效的傷害。

- 目標直到1945年8月之前都未遭到空襲。「任何一個小型和嚴格的軍事目標應位於一個容易受到爆炸破壞的大區域,避免不必要的風險。 [88]」

這些城市基本上在夜間轟炸中被略過,陸軍航空部隊同意避開這些目標,由此可以準確的評估武器效果。美國認為廣島為「一個重要的軍事油庫,也是廣大工業區的港口,是一個很好的目標。因為它的城市規模相當大,核武器可以造成廣泛的破壞。因為廣島附近與山丘相鄰,可能產生聚焦效應,這將大幅提高爆炸的破壞性。由於廣島附近有河流穿過,所以它不是一個良好的燃燒彈攻擊目標[88]」。由於美國投擲原子彈的目標是說服日本按照波茨坦宣言宣佈無條件投降。目標選定委員會指出「心理因素在選擇目標時一致受到重視,包括兩個方面:(1)對日本造成最大的心理影響(2)在國際上進行宣傳時,初次使用的武器必須造成壯觀的破壞。京都因為是重要的軍火工業及文化中心,比其他目標更有優勢去彰顯核武器的重要性。東京的皇居比任何其他的目標具有更大的名氣,但是戰略價值不大[88]」。京都在1945年6月14日被排除在原子彈轟炸目標外,但是對京都的常規轟炸禁令仍然有效[89]。

1945年5月10日-11日間,目標委員會提出4個目標[89]:

- 京都市:AA級目標

- 廣島市:AA級目標

- 横濱市:A級目標

- 小倉市(今屬北九州市):A級目標

1945年5月28日舉行的第3次目標選定委員會將新潟市加入目標中。

美國在投擲核武器前曾在日本35個城市(包括廣島及長崎)散發傳單警告平民空襲行動[90],美國之音及英國廣播公司也有提出相關訊息[91]。横濱後來在5月29日遭到空襲,因而被排除在原子彈轟炸目標外。

關於京都,日本問題專家賴世和曾被誤傳阻止美軍轟炸京都,賴世和在他的自傳中特別駁斥了這一種說法:

現有資料顯示史汀生對京都的熟悉來自數十年前婚後訪問,而非蜜月旅行。[93][94]1945年5月30日,史汀生要求格羅夫斯將京都從目標列表剔除,理由是其歷史、宗教與文化意義,但格羅夫斯強調京都的軍事與工業重要性。史汀生隨後向美國總統杜魯門提出此事,杜魯門同意,京都暫時被移出目標清單。[95][96]7月,格羅夫斯試圖恢復京都目標,但史汀生堅決反對。[97][98]7月25日,長崎取代京都列入目標。長崎為重要軍港,擁有最大造船及維修中心之一,且是海軍武器生產重鎮。[98]

示範轟炸提案

[编辑]1945年5月初,史汀生應曼哈頓計劃領導人建議,並經杜魯門批准,成立了暂定委员会,負責就核技術事宜提供建議。[99]委員會同意原子彈應(1)儘早用於日本,(2)不作特殊警告,(3)對軍事設施及其周邊易受損建築進行「雙重目標」轟炸。[82]

5月31日與6月1日的會議中,科學家欧内斯特·劳伦斯建議對日本進行非戰鬥示範。[100]阿瑟·康普顿回憶說:

很明顯,大家會懷疑示範有詐。如果事先通知日本轟炸,他們仍有足夠空軍干擾行動。原子彈是極複雜的裝置,仍處於開發階段,操作遠非例行。如果在最後調整期間日本攻擊,可能導致失敗。若示範失敗,反而比沒做示範更糟。當時顯然,投擲原子彈時僅有一顆可用,後續補充間隔太長,無法冒險其中一顆失效。若在中立地區示範,很難使日本頑固軍人印象深刻。先做公開示範失敗,反而失去奇襲震撼效果,且會讓日本準備干擾真正攻擊。雖然不傷害生命的示範很吸引人,但沒有人能提出可使戰爭結束的可靠方案。[101]

6月11日,物理學家詹姆斯·弗兰克提出《弗兰克报告》,再次提出示範可能性;6月16日科學諮詢小組否決報告,稱「我們找不到能促使戰爭結束的技術示範;我們不認為有合理替代方案,唯有直接軍事使用」。弗蘭克帶報告赴華盛頓,臨時委員會6月21日重審,仍堅持只能以軍事目標使用原子彈。[102]

與康普頓持相同看法的許多美國官員與科學家認為示範會削弱原子彈攻擊的震撼力,日本人可能否認原子彈殺傷力,降低投彈迫使投降的可能。盟軍戰俘可能被移至示範地點而遭炸死。另有疑慮為原子彈可能失效,因三位一體測試為固定裝置,不同於空投炸彈。此外,雖然生產更多炸彈,1945年8月初僅有兩顆可用,且造價高昂,做示範成本昂貴。[103][104]

傳單

[编辑]

數月來,美軍透過散發超過6,300萬張傳單警告日本平民可能遭空襲。多座日本城市遭嚴重轟炸破壞,有的高達97%被毀。勒梅認為傳單有助增強轟炸心理效果,並降低區域轟炸的國際汙名。儘管如此,日本國內反戰行動仍無成效。一般日本人認為傳單內容屬實,許多人選擇離開大城市。傳單引起當局恐慌,政府下令逮捕持有傳單者。[105][106] 傳單文案由近期成為戰俘的日本人撰寫,因被認為最能打動同胞。[107]

為準備向廣島投放原子彈,由奧本海默領導的臨時委員會科學小組決定不進行示範轟炸,也不投放特別警告傳單。此決定基於爆炸成功不確定,以及欲最大化領導階層心理震撼的考量。[108] 廣島並未收到新型破壞力更強炸彈的任何預警。[109]

關於廣島最後一次投放傳單時間有出入,罗伯特·杰伊·利夫顿記載為7月27日,[109] 而西奧多·H·麥克奈利則寫7月30日。[108] 美軍空軍歷史紀錄顯示7月27日投放傳單目標包括11座城市,但不含廣島,且7月30日並無投放傳單。[106] 8月1日與4日均有傳單投放。倖存者口述指出廣島於原子彈投放前數日確有收到傳單。[109]

傳單印刷三個版本,列出11或12個縱火轟炸目標城市,共33個城市,文字中提及「……我們不能保證只有這些城市會被攻擊……」。[105] 廣島未被列入清單。[110][111][112]

與英國及加拿大的協商

[编辑]

根據1943年的魁北克协定,美國與英國同意核武器不會未經雙方同意就對其他國家使用。1945年6月英國聯合參謀團元帥第一代威爾遜男爵亨利·梅特蘭·威爾遜同意美國對日本使用核武器[113]

1945年7月4日,包含一名加拿大代表的聯合政策委員會在五角大廈召開會議。[114] 英國陸軍元帥亨利·梅特蘭·威爾遜宣布英國政府同意對日本使用核武器,該決定將作為聯合政策委員會的正式決定予以紀錄。[114][115][116]由於向第三方公開資訊亦受魁北克協定限制,會中亦討論了轟炸新聞發布中將揭露的科學細節。同時,會議考慮杜魯門在即將舉行的波茨坦會議上可透露給蘇聯領導人約瑟夫·史達林的內容,此亦需英國同意。[114]

1945年7月25日,由代理參謀長托馬斯·特洛伊·漢迪將軍簽署命令,向卡爾·安德魯·斯帕茨將軍下達攻擊指令,因喬治·馬歇爾當時正與杜魯門出席波茨坦會議。[117]其中部分內容如下:

第509混合大隊,第二十空軍,將於約1945年8月3日天氣允許視覺轟炸時,對以下目標之一投放首顆特殊炸彈:廣島、倉庫(小倉)、新潟及長崎。為攜帶戰爭部軍事與民用科學人員以觀察及記錄炸彈爆炸效果,將有額外飛機陪同投彈機。觀察飛機將在炸彈爆炸點數英里外保持距離。

專案人員一旦完成更多炸彈,即會對上述目標進行追加轟炸。其他目標的進一步指示將另行發布。[118]

同日,杜魯門在日記中寫道:

此武器將於現在至8月10日期間用於日本。我已告知戰爭部長史汀生,使用時必須以軍事目標及士兵、水手為目標,不針對婦女與兒童。即使日本人野蠻、無情、殘忍且狂熱,我們作為世界領袖為共同福祉,不能將這可怕炸彈投向古都(京都)或新都(東京)。他與我意見一致。目標將為純軍事設施。[119]

波茨坦宣言

[编辑]

1945年7月16日,在新墨西哥沙漠進行的三位一體試驗成功超出預期。[120]7月26日,盟軍領導人發布波茨坦宣言,概述了對日本的投降條件。該宣言以最後通牒形式發出,聲明日本如果不肯投降,盟軍將進攻日本本土,造成「日本軍隊不可避免且徹底的毀滅,日本本土一樣無法避免遭到徹底破壞」。宣言中並未提及原子彈。[121]

日本報紙在7月28日報導該聲明已遭到日本政府拒絕。首相鈴木貫太郎這天下午於新聞發布會上宣布,波茨坦宣言是與開羅宣言的重複(「焼き直し」),政府將忽視該宣言(「黙殺」,意為「以沉默殺之」),並將奮戰到底[122]。「黙殺」一詞可解釋為「忽視」或「輕蔑對待」。該言論被日本及外國媒體視為明確拒絕宣言。天皇裕仁當時正等待蘇聯對日本和平建議的回應,並未改變政府立場。日本願意投降的條件包括保留「國體」(即天皇制度與國家體制)、由帝國總司令部負責解除武裝及復員、禁止佔領日本本土、朝鮮或臺灣,並將戰犯懲處權交由日本政府。[123]

在波茨坦會議上,杜魯門同意溫斯頓·邱吉爾的請求,英國應派代表參與原子彈投放行動。威廉·潘尼及萊昂納多·切希爾中隊長被派往天寧島,但李梅拒絕讓他們陪同任務。[124]

原子彈

[编辑]除了鈾彈彈芯外,小男孩原子彈在1945年5月初已完成。[125]其鈾-235彈芯包含一個中空圓柱形射彈與一個圓柱形目標插入物。射彈於6月15日完成,目標插入物於7月24日完成。[126]射彈及八具部分組裝(無炸藥及裂變組件)的炸彈於7月16日從加利福尼亚州獵人角海軍造船廠搭乘印第安納波利斯號重型巡洋艦 (CA-35)運往天寧島,並於7月26日抵達。[127]

目標插入物則於7月30日空運抵達,隨行人員有來自阿耳伯塔计划的指揮官弗朗西斯·貝切。[126]物理學家哈羅德·阿格紐(隨飛伴飛)形容該彈「極度不安全」;通常炸彈會在起飛前於地面完成引爆準備,這是極為敏感的工作;[128]因509綜合大隊擔憂B-29起飛時攜帶已引爆炸彈的安全性,伯奇修改小男孩的設計,增設可拆卸後膛塞,允許炸彈在飛行中引爆準備。[125]

首顆鈈彈芯及其釙-鈹調製中子引發器由阿耳伯塔計劃信差雷默·施賴伯護送,裝於菲利普·莫里森設計的鎂合金攜帶箱,鎂合金因不會反射中子而被選用。[129]該彈芯於7月26日搭乘509綜合大隊320部隊運輸中隊的C-54運輸機,離開柯特蘭空軍基地,7月28日抵達天寧島北機場。三具胖子高爆預組件F31、F32、F33於7月28日由三架B-29(393轟炸中隊兩架、216空軍基地單位一架)自柯特蘭空軍基地出發,於8月2日抵達北機場。[130]

廣島

[编辑]广岛概况

[编辑]

廣島是日本重要的工業及軍事中心,有一些軍事設施就位於廣島附近,包含負責防禦日本南部的畑俊六第二陸軍總部[131]。他可以指揮的軍隊約有400,000人,大部分駐防在盟軍計劃登陸的九州[132]。同時第59軍的總部也位於廣島,剛成立的第224師大部分也在這裡。廣島的對空防禦系統包括以5個7-8厘米高射砲砲臺[133]。

廣島是一個小型的日軍補給及物流基地,也是一個軍隊的通訊、存儲中心與集結區域。這是其中幾個美國故意不執行轟炸的城市之一,為了清楚的衡量原子彈造成的損害[134]。

市中心有幾個鋼筋混凝土建築物及較鬆散的建築物,市中心以外則是擁擠的日本木造房屋。幾個較大的工廠位在靠近城市的郊區,屋頂由木材建造而成,許多木造房屋分布在工業建築周圍。所以廣島很容易受到火災破壞[135]。

廣島的人口在第二次世界大戰早期達到巔峰,人口超過381,000人。原子彈轟炸前,廣島的人口在穩定下降中,因為日本政府下令疏散城市人口。在原子彈轟炸的時候,廣島的人口約為340,000-350,000人[136]。

投擲原子彈

[编辑]廣島是美軍在8月6日第一次原子彈轟炸任務的主要目標,替代目標則是小倉和長崎。393d轟炸中隊的B-29艾諾拉·蓋伊號從天寧島北田空軍基地起飛,飛行時間約6個小時。艾諾拉·蓋伊號與查爾斯·W·斯威尼少校指揮的科學觀測機大藝術家號及喬治·馬夸特上尉的攝影觀測機(當時是無名飛機,後來稱為必要之惡號)一同前往日本廣島[72]。

| 飛機 | 駕駛員 | 代號 | 任務 |

| 同花順號 | 克劳德·伊萨里 (Claude R. Eatherly)少校 |

酒窩85 | 天氣觀測(廣島) |

| 嘉比III號 | 約翰·A·威爾遜 (John A. Wilson)少校 |

酒窩71 | 天氣觀測(小倉) |

| 滿堂紅號 | 勒夫·R·泰勒少校 | 酒窩83 | 天氣觀測(長崎) |

| 艾諾拉·蓋伊號 | 保羅·蒂貝茨上校 | 酒窩82 | 原子彈運送及投擲 |

| 大藝術家號 | 查爾斯·W·斯威尼少校 | 酒窩89 | 搭載觀測器材 |

| 必要之惡號 | 喬治·W·馬奎特上尉 | 酒窩91 | 搭載攝影器材 |

| 最高機密號 | 查爾斯·麥禮上尉 | 酒窩72 | 預備機 |

艾諾拉·蓋伊號離開天寧島後,與另外兩架飛機在硫磺島上空2,440米(8,010英尺)會合,前往日本。飛機抵達廣島上空時高度為9,855米(32,333英尺),目標清晰可見。帕森斯指揮這次任務,他在飛行中固定好原子彈,盡量減少風險。他的助手托馬斯陸軍少校,在到達目標區域30分鐘前進入飛機彈艙,解除安全裝置[138]。

大約在美軍投擲原子彈一個小時之前,日本的早期預警雷達偵測到一些美國飛機接近日本南部。許多城市發佈空襲警報,包括廣島。在接近早上8點的時候,廣島的雷達操作員決定解除空襲警報,認為未來接近廣島的飛機並不多,可能不會超過三架。為了節省燃料及飛機,日本已經決定不攔截小飛機編隊。廣島的防空砲臺仍在警備狀態,但是因為高射砲會造成地面上的傷亡與嚴重的間接傷害,所有戰爭中的交戰國高射砲砲手通常會避免射擊少量的飛機,特別是駐紮在人口眾多的市中心或附近。

上午8時9分,艾諾拉·蓋伊號的機組人員看到廣島市。上午8時10分,日本雷達捕捉到了B-29侵入廣島市上空的消息。幾分鐘後,廣島市軍管區司令部打算發出空襲警報,但是艾諾拉·蓋伊號已經飛到了廣島市上空,高度超過32,200英尺(9,000米)。

艾諾拉·蓋伊號在上午8時15分投下原子彈,目標是廣島中央太田川上的T字型大橋相生橋,當時飛機高度是31,600英尺(9,700米)。同時飛機立刻改回手動操縱,轉個155度角的彎。原子彈在進行43秒的平拋運動後爆炸,艾諾拉·蓋伊號在受到爆炸的衝擊波影響前已經移動了11.5英里(18.5公里)[139]。

由於側風的緣故,原子彈偏離瞄準點相生橋約800英尺(240米),在島醫院上空600公尺處引爆[140]。它的爆炸當量為16 ,000噸TNT炸藥(67兆焦耳)[141](U-235製成的武器效率很低,裂變材料只有1.7%[142])。總破壞半徑約1.6公里,11平方公里內發生火災[143]。美國人估計約有4.7平方英哩(12平方公里)的市區被摧毀。日本官員確定69%的建築物遭到摧毀,6-7%的建築物受損[144]。

約30%的人口(70,000–80,000人)在原子彈爆炸及產生的暴風中喪生[145],另外有70,000人受傷[146]。廣島超過90%的醫生和93%的護士死亡或受傷,市區受到的傷害最大[147]。

日方反應

[编辑]日本放送協會在東京的控制操作員注意到廣島站已經停止廣播,他試圖用另一條電話線重新建立訊號,但是沒有成功[148]。大約20分鐘後,東京鐵路電報中心發現電報已停止工作的地區只限於廣島北部。從城市16公里(9.9英里)內的一些小型鐵路站傳來非官方且混亂的報告,顯示廣島發生了一次可怕的爆炸。這些報告全部送至大日本帝國陸軍參謀總部。

軍事基地多次試圖聯絡廣島的陸軍管制站,但是沒有收到任何回應。參謀總部的軍官感到疑惑,因為根據他們的了解,當時日本並未發生大規模空襲,廣島也沒有储存如此大量的弹药。日本參謀總部的一個年輕軍官奉命立即飛往廣島,準備調查當地遭受的損害後返回東京,以便從當地的軍民得到可信的資訊。參謀總部的軍官普遍認為爆炸並不嚴重,並只是一個謠言。

年輕軍官隨後前往廣島。在飛行大約三個小時後,當時距離廣島仍有將近160公里,他和飛行員看到一個因爆炸而產生的巨大雲氣。廣島軍民的遺體正在焚燒。當飛機到達市區上空後,他們的心中充滿疑問。他們看到城市仍在燃燒,厚重的煙霧雲覆蓋整個地區。他們降落在城市的南部,該軍官向東京匯報後,立即開始組織救援行動。後來日本派出了物理學家仁科芳雄到現場調查,確認了遭到原子彈攻擊。

1945年8月8日,美國報章報導,東京廣播電台的廣播描述廣島的破壞。盟軍聽到日本電台廣播員說“幾乎所有活的東西,包括人類和動物都被燒死”[149]。

8月7日至9日

[编辑]美軍轟炸廣島後,美國總統杜魯門發表聲明,宣布使用新型武器的消息。他說“我們可以感謝神的保佑”,德國的原子彈計劃失敗,美國及其盟國“花費20億美元來進行史上最偉大的科學賭博並獲勝。” 杜魯門然後警告日本:

如果他們不接受我們的條款,他們可能會預料到空中降下毀滅性的暴雨,這種景象從未在地球上見证過。海上和地面部隊將跟隨在空襲後面,他們還沒有看過這樣的數量和能量,而他們已經清楚地了解到我們的戰鬥能力[150]。

日本政府仍然沒有對波茨坦宣言作出任何回應。裕仁天皇、政府和戰爭委員會當時正在考慮投降的四個條件:

蘇聯外長维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·莫洛托夫通知東京,表示蘇聯已單方面廢除4月5日簽訂的蘇日中立條約。東京時間8月9日午夜,蘇聯步兵、裝甲兵、空軍部隊進行滿洲的戰略攻擊行動。四個小時後,東京得知蘇聯對日宣戰。日軍高層領導在獲得陸軍大臣阿南惟幾支持下開始準備實行戒嚴,阻止任何人企圖談和。

長崎

[编辑]长崎概况

[编辑]

長崎一直是日本南部最大的海港之一,因為擁有蓬勃的工業活動(包括兵器、船舶、軍事裝備和其他軍用物資製造),其重要性在戰爭時期很高。

長崎跟現代化的廣島很不一樣,幾乎所有的建築都是老式的日本建築,由木造建築與木造牆壁(或石膏)、屋瓦所組成。許多小型的工業與商業機構也在木造或其他不能承受爆炸的材料所構成的建築物中。長崎長久以來沒有任何明確的都市分區規劃,住宅與工廠毗鄰,整個山谷幾乎都佈滿工業設施。

在核武器的爆炸之前,長崎從未遭受到大規模空襲。然而一些常規高爆的炸彈在1945年8月1日被投入城市中。有些擊中西南邊的船廠和碼頭區,幾個命中軍事工廠與三菱鋼鐵廠;六枚炸彈落在長崎大學和醫院,三枚直接命中建築物。雖然這些炸彈造成的破壞相對較小,但是令當地人提高了警戒心,許多人(主要是學童)被疏散到較安全的農村,減少了城市的人口。長崎在8月初時擁有4個7厘米高射砲砲臺和探照燈防空砲臺[133]。

長崎北方有一個英聯邦戰俘營,其中有些人當時正在煤坑中工作,直到他們回到地面才發現長崎遭到轟炸。

原子彈轟炸

[编辑]| 飛機 | 駕駛員 | 代號 | 任務 |

| 艾諾拉·蓋伊號 | 乔治·W·马魁特 (George W. Marquardt) |

酒窩82 | 天氣觀測(小倉) |

| 被束缚的龙号 | 查尔斯·F·麦克奈特 (Charles F. McKnight)上尉 |

酒窩95 | 天氣觀測(長崎) |

| 博克斯卡號 | 查尔斯·W·斯維尼 (Charles W. Sweeney) 少校 |

酒窩77 | 原子彈運送及投擲 |

| 大艺术家号 | 弗雷德里克·C·博克 (Frederick C. Bock)上尉 |

酒窩89 | 搭載觀測器材 |

| 巨大恶臭号 | 詹姆斯·I·霍普金斯 (James I. Hopkins)少校 |

酒窩90 | 搭載攝影器材 |

| 满座号 | 拉尔夫·R·泰勒 (Ralph R. Taylor)中校 |

酒窩83 | 預備機 |

保羅·蒂貝茨上校負責指揮第二次核攻擊的作戰計劃,首要目標是小倉市。後來為了避開從8月10日開始為期5天的惡劣天氣,任務提前2天執行[153]。當時第2枚原子彈已經運送至天寧島。B-29博克斯卡號(Bockscar)於8月9日早上裝載胖子原子彈起飛,駕駛者為查理·W·斯維尼少校。空襲長崎的戰術與廣島市原子彈爆炸時所採用的戰術相同,博克斯卡號與另外兩架B-29轟炸機(大刺針號與大藝術家號)空襲城市的上空[154]。

首先到達小倉市的艾諾拉·蓋伊號等待有薄霧的小倉市放晴,而到達長崎市的喧龍號發現薄霧變濃。根據報告,雲霧覆蓋了兩城約20%的上空。機隊經過硫磺島的上空,於上午7時45分到達屋久島上空的會合地點,斯維尼少校雖然成功與測量機體B-29大藝術家號會合,但是攝影用機體B-29大刺針號因為錯誤地升上至12,000公尺的高空而偏離隊伍,無法會合。40分鐘之後,斯維尼少校在不得已的情況下與其餘的機體編隊繼續作戰[155]。

他們在上午9時40分開始由大分縣姬島進行高空轟炸,然後在9時44分到達炸彈空投目標:小倉陸軍軍營上空。但是高空轟炸人員科米特·宾汉(Kermit Beahan)陸軍上尉無從循目視確認目標位置。後來他們試圖利用較短的路徑再次尋找機會,他們最後耗用了45分鐘,失敗了三次。

在他們轟炸小倉市三度失敗之後,機體燃料所剩無幾,而且當時小倉市的天氣每況愈下,日軍的高射砲正在對準他們進行激烈的對空攻擊,他們也發現到日軍緊急派出十架零式戰機應戰。於是他們在上午10時30分將目標轉向次要目標:長崎市,並離開了小倉市的上空[155]。

長崎在7時50分曾發布空襲警報,但是隨後於8點30分解除。日軍在10點53分觀測到兩架B-29轟炸機,但是研判為偵察行動,所以沒有進一步發出警告。

大藝術家號機組人員在11時過後將3組帶有降落傘的觀測設備投下,裡面包含一封未署名的信件,準備交給一位東京大學的物理學家嵯峨根遼吉,慫恿他向大眾公開大規模殺傷性武器的危險性。這個訊息後來被軍方發現,但是直到一個月後才交給他[156]。其中一位作者路易斯·阿爾瓦雷茨在1949年與嵯峨根遼吉會面,並簽署該文件[157]。

博克斯卡號接近長崎市上空的時候,發現80%到90%的積雲覆蓋了1,800公尺至2,400公尺的高空。[158]

高空轟炸人員迦米特·毗漢陸軍上尉在11時1分在積雲的空隙中窺探到長崎市的街道,胖子原子彈隨後被投下。原子彈沿著拋物線落下,在大約1分鐘之後(即上午11時02分),在距離長崎市內城區中心以北三公里的別墅網球場(松山町171區)上空503公尺處爆炸。長崎的中心區域由於與爆炸中心相距約三公里,而且有金毘羅山等山脈遮蔽,因此除了不受遮蔽的灣岸地區以外,受損較輕微[159]。爆炸產生的高溫估計為3,900°C(7,050°F),引起每小時1,005公里(624英里)的風。爆炸當量相當於21,000噸的TNT炸藥(88兆焦耳)[160]。

估計有40,000到75,000人立即死亡[161][162][163],到了1945年底,總死亡人數可能已經達到80,000人。至少有8個戰俘在轟炸中死亡,可能有高達13個戰俘已經死亡,其中包括英聯邦公民[164]和7個荷蘭戰俘[165]。一個美國戰俘Joe Kieyoomia當時正在長崎,但據說因受到牢房的混凝土牆所保護而倖免於難[166]。原子彈徹底毀滅半徑約1英里(1.6公里)內的地區,火災從城市北部蔓延至2英里(3.2公里)外的南部[167][168]。三菱浦上軍械廠在爆炸中被摧毀[169],它製造的九一式魚雷曾用來偷襲珍珠港。小倉也有長崎鐘及和平紀念碑[170]。

後續的原子彈轟炸计划

[编辑]格羅夫斯預計在8月19日使用第3顆原子彈,9月及10月則分別使用三個[104]。在8月10日發給馬歇爾的備忘錄中,他寫道:「未來的原子彈......應該準備送到8月17日或18日後第一個天氣合適的地點」。馬歇爾在同一天贊同備忘錄的意見:「總統沒有下達明確的命令前,這件事不通知日本。」[104]

之後,美國陸軍部開始討論後續的沒落行動是否應節約原子彈的生產。「現在的問題(8月13日)是如果日本不投降,我們是否要選擇每製造出一顆原子彈,就立刻拿去轟炸日本一次,還是說我們應該將製造出來的原子彈一顆顆的累積起來,然後在一個合理的時間之內一次全部轟炸完畢?所謂合理的時間不是指一天之內就使用完畢,而是指在一個很短的時間之內密集的使用。此外,我們還要考慮到轟炸的目標是否有利於之後的進攻?換句話說,我們是否要先轟炸那些最有利於達成進攻日本本土的設施,而不是用來轟炸工業設施、或著含有道德或心理色彩的非軍事據點?原子彈的使用應從戰術面優先,而不是轟炸對戰術面無關的設施。」[104]

兩個胖子原子彈已經待命,第三個惡魔核心計劃於8月12日離開嘉德蘭空軍基地前往天寧島,蒂貝茨奉柯蒂斯·李梅少將的命令返回猶他州來接收[171]。洛斯阿拉莫斯國家實驗室的羅伯特·巴切爾在打包惡魔核心時,從格羅夫斯收到暫停裝運的訊息[172]。

美国輿論对原子弹爆炸的正面看法

[编辑]根據位於華盛頓的英國大使館,美國輿論將日本人視為“無名的眾多害蟲”[173]。諷刺畫都將日本人描繪為比不上人類的生物,就像猴子一樣[173]。1944年一次民意調查詢問美國人應該如何對待日本人,結果發現13%的美國民眾贊成“殺死”所有的日本人:包含男子、婦女和兒童[174][175]。

原子彈爆炸的消息在美國獲得熱烈的迴響,《財富》雜誌在1945年底進行的調查顯示美國人希望更多的原子彈可以投擲在日本本土[176]。向大眾公開的轟炸影像(主要是蘑菇雲)最初產生積極的迴響,爆炸以及倖存者或屍體的照片則受到審核。美國戰略轟炸調查團的成員丹尼爾·麥戈文(Daniel A. McGovern)中尉曾使用攝影機來記錄爆炸結果。他完成三個小時的紀錄片《原子彈爆炸對廣島與長崎的影響》,內容包括醫院中受傷的人、被燒毀的建築和汽車及地上的骨頭。它在美國新聞界廣泛流傳,然後悄悄地被压制下來,所以從未公開播放過。它在未來的22年中被列為“最高機密”[177]。美國在這段時間,電影、雜誌和報紙一個共同編輯的方式為去除死亡的影像[178][179]。截至2009年為止,丹尼爾·麥戈文中尉所拍攝的畫面共有90,000英尺(27,000米)沒有完全播放。

美国对原子弹爆炸的新闻审查

[编辑]原子彈爆炸的圖片在美國佔領日本期間受到限制[180],雖然一些日本雜誌曾在被盟軍佔領部隊控制前發布過照片。盟軍強制審查“任何可能直接或間接擾亂公共安寧”的事物,人類受傷的照片被視為發炎所致。一個可能的原因是,描繪燒傷的受害者和葬禮會像解放納粹集中營所拍攝的圖像廣為流傳[181]。

日本前首相鸠山一郎因在朝日新闻发文将原子弹爆炸称为“违反战争法的战争犯罪”,并要求美国承担战争罪行而遭到GHQ处以公职追放。朝日新闻也遭到GHQ勒令停刊48小时。[182][183]

日本電影公司在1945年9月開始送攝影師至長崎和廣島。美國憲兵在1945年10月24日制止一位攝影師繼續在長崎拍攝。美國當局沒收該電影公司全部的影片。從1968年至1970年,一些黑白影像首次在日本和美國觀眾前播放[184]。

ABCC與醫學檢查

[编辑]原子彈受害者調查委員會(ABCC,1946-1975)收集有關核彈對「被爆者」的醫學影響的信息,但並未提供任何醫療照護、緩解或財務補償,即使這些研究可能會持續整整一天,對於一個已經極度貧困的人群而言更是如此。儘管它並不屬於佔領當局,但它卻是美國的一個情報收集工具。儘管有日本和美國醫生參與該項目,但最終美國獲得了所有的研究數據、研究、照片和標本(有時是未經家屬同意的遺體部位),並且至今這些資料大多仍在美國。醫生收集的信息在佔領期間不被允許在日本發表或分享。這些包括「被爆者」的醫學報告和屍檢報告[185]。大多數有關核彈人道後果的報告在美國和日本都被停頓。美國媒體還採用了宣傳手段,來反駁醫學研究結果,尤其是關於輻射影響的報導[186]。日本醫生雖然治療並收集患者資料,創建檔案,但這些報告隨後被美國收集並不允許發表,至今在馬里蘭州國家檔案館中仍難以取得[187]。一些人體標本和臨床研究在美國保留至1973年5月,對「被爆者」的家屬造成了困擾[188]。

許多「被爆者」證實,他們在ABCC面前不得不裸露數小時,像實驗品一樣被拍照、拍影片並接受檢查,展示嚴重的禿髮,抽血和取樣時沒有任何支持[189]。受害者描述了來自ABCC的騷擾,ABCC經常召喚他們進行檢查,甚至在未獲得家長同意(或即使家長抗議)的情況下從學校接走孩子[190][191]。長時間被檢查給「被爆者」帶來了額外的困難,使他們難以找到工作,沒有任何財務或食物補償,而當時大多數「被爆者」都處於極端貧困之中。ABCC還進行了大量的屍檢,每年達500次,取樣和取出身體部位,通常沒有獲得家屬同意,送往美國[192]。這些屍檢經常在死後立即進行,對家屬造成極大困擾。生還者因此受到持續的騷擾,且沒有任何報酬。死者,包括兒童,也被解剖。 大多數在核爆時存活的孕婦經歷了流產,而倖存的嬰兒則因為在子宮內受到強烈輻射暴露,出現小頭畸形、心臟病、嚴重的智力發展遲緩和生長發展遲緩等問題。女性被告知這是由於壓力和營養不良,這讓她們對自己的處境感到自責。由於受到審查,醫療結果未被告知,她們直到後來才發現異常的真正原因[193][194]。

沒有可用的數據,就無法得出結論,也阻止了有關「被爆者」的任何出版物。由於報告的審查,沒有日本人能夠了解輻射的後果,導致那些仍然暴露於輻射中的人死亡。對於已故的「被爆者」,在未獲得同意的情況下摘取其器官違反了家屬的意願,但對於生還者來說,他們的醫療記錄,這些長期生還者需要用來證明自己是「被爆者」並獲得適當醫療幫助的記錄,卻常常遺失[195]。當醫療報告最終能夠獲取時,對於許多「被爆者」來說已經為時已晚[196]。當「被爆者」獲得日本國家提供的醫療援助時,他們需要提供文件來證明自己的身份。由於超過23000人死亡,包括臨床報告、遺體部位等資料,這些資料直到1973年五月才被美國以機密防衛方式保存,許多「被爆者」因此難以證明自己的身份[197][198]。

公眾輿論

[编辑]在美國

[编辑]皮尤研究中心於2015年進行的一項調查顯示,56%的美國人支持對廣島與長崎投下原子彈,34%則反對。[199] 研究指出,不同世代的受訪者對此問題有明顯差異。65歲以上的美國人中有70%支持原爆,而18至29歲者的支持率則僅有47%。此外,政治傾向也影響了意見分布;共和黨支持率為74%,民主黨則為52%。[199] 根據CBS新聞的調查,不同族裔對原爆的看法也有差異:49%的白人美國人支持原爆,但僅有24%的非白人美國人表示支持。[200]

美國人對原爆的支持度自1945年以來大幅下降。當時的蓋洛普公司調查顯示有85%支持,僅10%反對。[201] 45年後的1990年,蓋洛普調查顯示支持率下降至53%,反對率上升至41%。[201] 2005年的另一項蓋洛普調查與2015年皮尤研究的結果相似,顯示57%支持、38%反對。[201]

雖然這些數據顯示美國人在過去半世紀對原爆支持度的顯著下降,史丹福大學的政治學家研究指出,如果今天出現類似情境,美國人對使用核武的支持可能仍與1945年相當。[202]

2017年,政治學家Scott D. Sagan與Benjamin A. Valentino進行的一項研究中,受訪者被問及是否支持在一個假設情境中使用核武器殺害10萬名伊朗平民以避免2萬名美軍喪生。結果顯示,有59%的美國人支持使用核武。[203]

然而,2010年皮尤研究中心的調查顯示,有64%的美國人支持歐巴馬宣示「美國將不對無核武國家使用核武」的立場。[204]

在其他國家

[编辑]原子彈投下常被從「減少士兵傷亡」的觀點來討論,但這主要是美國的觀點;在其他國家,該事件常以不同的角度來辯論。

日本

[编辑]2015年的調查顯示,有79%的日本人認為原子彈投下是無法正當化的,僅14%認為是合理的。[205][206]

儘管是日本軍方發動了太平洋戰爭,但即使是批判軍方的人,也不一定支持原爆。吉田茂與白洲次郎皆以反對戰爭、與軍部衝突而著名,戰後在日本民間極受歡迎。[207][208]

美國駐日盟軍總部(GHQ)曾要求日方在數日內將英文本的新憲法草案譯為日文,並用當時對日本人來說是禁忌的字詞「原子」來施壓。他們甚至嘲諷說:「我們一直在享受你們的原子陽光。」[209][210][211] 吉田聽後大怒,跺腳大喊:「這是什麼鬼話?!」並譏諷道:「GHQ就是『Go Home Quickly』的縮寫!」白洲次郎也表示認同。[209][210][211]

歐洲國家

[编辑]2016年的一項調查顯示,41%的英國受訪者認為投擲原子彈是錯誤的決定,僅28%認為是正確的。[212][213]

核武歷史學家Alex Wellerstein指出,雖然曾遭日本侵略的國家多支持原爆,但歐洲人的看法普遍冷淡。他們對大多數美國人認為原爆是「正義」的事實感到震驚。[214]

2025年一項在六個西方國家進行的國際調查顯示,對於廣島與長崎原子彈轟炸的道德正當性,公眾態度存在顯著差異。在歐洲國家中,多數受訪者認為這兩次轟炸在道德上無法正當化——德國81%、義大利78%、西班牙75%、法國57%、英國50%。相較之下,美國的公眾意見則更為分裂:38%認為道德上是正當的,35%認為不正當,另有26%表示不確定。這些結果突顯出歐洲與美國在對第二次世界大戰中使用核武器的觀點上,依然存在長期且深刻的分歧。[215]

亞洲國家

[编辑]在菲律賓,廣島與長崎的原子彈轟炸常被視為加速了第二次世界大戰的結束,從而終結了日本對該國的殖民統治。[216] 然而,由於菲律賓曾為美國殖民地,也存在對美國帝國主義的批判觀點。例如菲美戰爭(1899–1902)與巴朗伊加大屠殺事件,以及雅各布·H·史密斯將軍「殺光十歲以上者」的惡名命令,都促使一些人對美國產生負面印象。因此,雖有部分菲律賓人視美國為解放者,也有人將其視為與日本一樣的侵略者,反映出美國影響在當地所留下的複雜歷史遺產。[217]

在南韓,人們常認為原子彈轟炸促成了朝鮮半島的獨立。[218][219] 然而,當時韓國仍處於日本殖民統治之下,許多韓國人作為移民或戰時勞工來到日本。因此,估計有數萬名韓國人也成為原子彈轟炸的被爆者。[220][221] 然而,這種「去殖民化」的敘事往往忽略了實際的韓國受害者——那些在轟炸中死亡或遭受輻射傷害的人。[219] 韓國的被爆者對日本與美國皆提出批評。韓國原爆受害者協會會長全元述表示:「投下原子彈的是美國,發動戰爭的是日本。78年過去了,但美國與日本至今都沒有道歉,甚至連一句話都沒有。」[222] 對原爆的態度差異,也成為南韓人與在日韓國人之間理解與對話的障礙。[223]

在越南,因在冷戰時期與蘇聯結盟,官方觀點普遍認為結束太平洋戰爭的決定性因素並非原子彈,而是蘇聯對日宣戰。然而,也有少數聲音,如阮志清,主張原子彈轟炸才是迫使日本投降的關鍵因素。[224] 另一方面,越南對廣島與長崎原爆的批評也相當普遍。越南國防部所屬的軍事人文社會科學研究院曾發表論文,將越戰期間美軍使用的橙劑視為一種化學戰,並將其殘酷性與原子彈轟炸並列討論。[225]

與美國處於對立關係的國家

[编辑]在與美國外交對立的國家中,對原子彈轟炸的觀感往往極為負面。1959年,切·格瓦拉造訪廣島時曾表示:「你們日本人對美國加諸於你們的暴行難道不會感到憤怒嗎?」[226]

伊朗最高領袖阿里·哈米尼曾表示:「1945年8月,美國對廣島投下一枚原子彈,瞬間屠殺了10萬人。這支霸權軍隊的行徑顯示美國在道德上已經破產,是一個無神、無宗教信仰的國家。」[227]

2009年,委內瑞拉總統烏戈·查維茲在與伊朗總統馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德的聯合記者會中指出:「是他們(美國)擁有原子彈,而且別忘了是美國帝國主義者在廣島與長崎投下了原子彈。」[228] 他還表示,美國應該為在二戰末期對日本投下原子彈而道歉。[229]

對美國軍事與外交政策的負面影響

[编辑]法國作家兼經濟學家弗雷德里克·聖克萊(Frédéric Saint Clair)指出,廣島與長崎的原子彈轟炸被深深銘刻於美國的軍事戰略之中,被視為一次“成功的經驗”。這導致美國在後來的戰爭中——如越戰和伊拉克戰爭——錯誤地假設“以武力制服敵人”是有效策略,從而造成了長期的負面後果。[230]

1945年8月6日、9日與10日的事件支持了這一論點——即美國軍國主義者一直將其銘記於心,並在此後數十年不斷予以復活。然而,也有許多反例。1961年豬灣事件的災難。1955年至1975年越戰的慘敗。2001年911事件後發動的無休止的阿富汗戰爭。2003年開始的伊拉克戰爭即使在美國所謂“勝利”與獨裁者垮臺後,也未能帶來秩序,而是使該地區陷入混亂。這還不是全部。

研究現代日本的美國歷史學家約翰·道爾也指出,美國對其佔領日本與投擲原子彈的正面敘述在後來產生了負面後果。他認為,即使不進行美軍入侵,只要美國接受天皇制度的存續(事實上最後的確如此),日本很可能仍會選擇投降。[231]

道爾還批評布希政府將日本描繪為非西方國家的民主化成功案例。他指出,這種說法忽視了日本國內對佔領時期仍持續存在且具爭議的各種辯論,同時也無視日本與伊拉克之間的巨大差異。儘管如此,當時的政府仍試圖將日本當作一個典範案例。[232]

舉例而言,道爾指出日本早在明治維新之後就頒布了明治憲法,並經歷過大正民主等民主發展歷程。他也強調,日本作為島國,其地理隔離、長期的集體身份認同,以及缺乏宗教或族群分裂的深層矛盾,是伊拉克所無法比擬的。[232]

這一傾向延續到2024年,林賽·格雷厄姆(Lindsey Graham)聲稱,既然美國在二戰末期向日本投下兩枚原子彈,那麼以色列在加薩地帶也應該可以使用任何類型的炸彈。[233] 來自香港的專欄作家Alex Lo撰文指出,美國統治菁英越來越失去理智,一再舉出美國自身的戰爭罪行與種族滅絕來為以色列的種族滅絕辯護。[234] 提姆·沃爾伯格(Tim Walberg)和蘭迪·范恩(Randy Fine)也表達了相同的觀點並發表了類似言論。[235][236][237]

参考文献

[编辑]引用

[编辑]- ^ Chapter II: The Effects of the Atomic Bombings. United States Strategic Bombing Survey. Originally by U.S. G.P.O.; stored on ibiblio.org. 1946 [2007-09-18]. (原始内容存档于2018-09-20).

- ^ 日本放送協会. 原爆は 国籍や民族の区別なくあらゆる人々を襲った 【その② 東南アジア留学生・米国兵捕虜の被爆者】. NHK広島 核・平和特集ブログ. [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-03-09) (日语).

- ^ 広島市被爆70年史. 2018.

- ^ 生死の火 広島大学原爆被災史. 1975.

- ^ 原爆で死んだ米兵秘史. 光人社. 2008.

- ^ 長崎市│外国人戦争犠牲者追悼核廃絶人類不戦碑. www.city.nagasaki.lg.jp. [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-03-09).

- ^ Asada, Sadao. Culture Shock and Japanese-American Relations: Historical Essays. University of Missouri Press. June 2007: 228 [2023-07-25]. ISBN 978-0-8262-6569-2 (英语).

- ^ 8.0 8.1 Giangreco 2009,第2–3, 49–51頁.

- ^ Williams 1960,第211, 274頁.

- ^ Williams 1960,第307頁.

- ^ Williams 1960,第532頁.

- ^ Williams 1960,第527頁.

- ^ Long 1963,第48–49頁.

- ^ Brooks & Stanley 2007,第41–44頁.

- ^ Appleman et al. 1948,第462–467頁.

- ^ Coox 1969,第2540–2544頁.

- ^ Giangreco 2009,第32–34頁.

- ^ Giangreco 2009,第125–130頁.

- ^ Giangreco 2009,第169–171頁.

- ^ Giangreco 2009,第45–48頁.

- ^ Giangreco 2009,第21頁.

- ^ Giangreco 2009,第121–124頁.

- ^ 23.0 23.1 Drea 1992,第202–225頁.

- ^ Carroll 2007,第48頁.

- ^ Giangreco 2009,第98–99頁.

- ^ Frank 1999,第340頁.

- ^ The Final Months of the War With Japan. Part III (note 24). Central Intelligence Agency. [2012-08-15]. (原始内容存档于2012-02-22).

- ^ Carroll, James. House of War: The Pentagon and the Disastrous Rise of American Power. Houghton Mifflin Harcourt. 2007: 48. ISBN 0-618-87201-9.

- ^ Minutes of Meeting held at the White House, 18 June 1945. Harry S. Truman Library and Museum. [2024-01-01]. (原始内容存档于2025-01-03).

- ^ 30.0 30.1 Giangreco 2009,第112頁.

- ^ Schaffer 1985,第164–165頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第4頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第22–24頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第169–175頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第29–31頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第507–509頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第514–521頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第548–551頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第558–560頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第566頁.

- ^ Sandler 2001,第24–26頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第574–576頁.

- ^ Bombings Worse than Nagasaki and Hiroshima by Laurence M. Vance. fff.org. [2025-07-30]. (原始内容存档于2012-11-13).

- ^ Craven & Cate 1953,第608–610頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第568–570頁.

- ^ Edwards 1996,第83頁.

- ^ Werrell 1996,第250頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第750頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第614–617頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第642–643頁.

- ^ Kerr 1991,第207頁.

- ^ Tanaka & Young 2009,第5, 84–85, 117頁.

- ^ Coox 1994,第412–414頁.

- ^ Coox 1994,第422頁.

- ^ Zaloga & Noon 2010,第54頁.

- ^ Zaloga & Noon 2010,第58–59頁.

- ^ Giangreco 2009,第79–80頁.

- ^ Coox 1994,第429頁.

- ^ Jones 1985,第7頁.

- ^ Jones 1985,第12頁.

- ^ Gowing 1964,第40–43, 76–79頁.

- ^ Roosevelt, Frankin D; Churchill, Winston. Quebec Agreement. atomicarchive.com. 1943-08-19 [2012-08-15]. (原始内容存档于2018-10-12).

- ^ Edwards, Gordon. Canada's Role in the Atomic Bomb Programs of the United States, Britain, France and India. Canadian Coalition for Nuclear Responsibility. [2007-12-04]. (原始内容存档于2007年12月13日).

- ^ 64.0 64.1 Jones 1985,第89頁.

- ^ Johnston, Louis; Williamson, Samuel H. What Was the U.S. GDP Then?. MeasuringWorth. 2022 [2022-02-12]. United States Gross Domestic Product deflator figures follow the Measuring Worth series.

- ^ Jones 1985,第82–84頁.

- ^ Jones 1985,第511–516頁.

- ^ Jones 1985,第534–536頁.

- ^ Jones 1985,第511–516, 522頁.

- ^ Grunden 1998,第50–52頁.

- ^ Jones 1985,第509–510頁.

- ^ 72.0 72.1 72.2 72.3 509th Timeline: Inception to Hiroshima. The Atomic Heritage Foundation. [2007-05-05]. (原始内容存档于2007-12-20).

- ^ Silverplate: the Aircraft of the Manhattan Project. Cybermodeler.com. [2006-07-29]. (原始内容存档于2006-06-23).

- ^ Factsheets : 509 Operations Group (ACC). www.afhra.af.mil. [2025-07-30]. (原始内容存档于2013-02-24) (英语).

- ^ History of 509th Composite Group – 313th Bombardment Wing – Twentieth Air Force – Activation to 15 August 1945 (PDF). 509th Composite Group: 8–9. 1945 [2012-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2012-01-27).

- ^ Tibbets 1998,第163, 167–168頁.

- ^ Hiroshima 60 Years Later. Review Journal 6 August 2005. [2006-07-26]. (原始内容存档于2012-10-31).

- ^ Campbell 2005,第25頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第706頁.

- ^ Campbell 2005,第14–15頁.

- ^ Wayback Machine (PDF). www.gwu.edu. [2025-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2006-08-09).

- ^ 82.0 82.1 82.2 The Nagasaki Atomic Bomb Damage Records. www.peace-nagasaki.go.jp. [2025-07-30]. (原始内容存档于2023-11-27).

- ^ Alex, Wellerstein. The Luck of Kokura. Restricted Data. [2019-04-30]. (原始内容存档于2017-09-28).

- ^ History of 509th Composite Group – 313th Bombardment Wing – Twentieth Air Force – Activation to 15 August 1945 (PDF). Air Force Historical Research Agency. Tinian: 17–22. 1945 [2012年2月1日]. (原始内容 (PDF)存档于2012-01-27).

- ^ Campbell 2005,第100頁.

- ^ Christman 1998,第176頁.

- ^ Jones 1985,第528–529頁.

- ^ 88.0 88.1 88.2 Atomic Bomb: Decision—Target Committee, 10–11 May 1945. [2005-08-06]. (原始内容存档于2005年8月8日).

- ^ 89.0 89.1 吉田守男. 「日本の古都はなぜ空襲を免れたか」. 朝日文庫. 2002年8月. ISBN 4-02-261353-X (日语).

- ^ The Information War in the Pacific, 1945. [2012-08-15]. (原始内容存档于2017-08-28).

- ^ 黒木雄司. 『原爆投下は予告されていた!』. 光人社. 1992年7月. ISBN 978-4-7698-0619-6.

- ^ Reischauer 1986,第101頁.

- ^ Wellerstein 2020,第319–321頁.

- ^ Wellerstein, Alex. Henry Stimson didn't go to Kyoto on his honeymoon. Restricted Data: The Nuclear Secrecy Blog. [2023年7月25日]. (原始内容存档于2024年4月21日).

- ^ Jones 1985,第529頁.

- ^ Hasegawa 2006,第67–68頁.

- ^ Hasegawa 2006,第149–150頁.

- ^ 98.0 98.1 Jones 1985,第530頁.

- ^ Frank 1999,第255–256頁.

- ^ Compton 1956,第240頁.

- ^ Compton 1956,第238–239頁.

- ^ Frank 1999,第255–260頁.

- ^ Newman 1995,第86頁.

- ^ 104.0 104.1 104.2 104.3 The Atomic Bomb and the End of World War II, A Collection of Primary Sources (PDF). National Security Archive Electronic Briefing Book No. 162. George Washington University. 1945-08-13 [2012-08-15]. (原始内容存档 (PDF)于2012-01-27).

- ^ 105.0 105.1 105.2 Williams, Josette H. The Information War in the Pacific, 1945 Paths to Peace. 中央情报局. [2016-12-05]. (原始内容存档于2007-06-13).)

- ^ 106.0 106.1 Craven & Cate 1953,第656頁.

- ^ Frank 1999,第153頁.

- ^ 108.0 108.1 McNelly 2000,第138頁.

- ^ 109.0 109.1 109.2 Lifton 1991,第17頁.

- ^ 小樽百景~伝単(宣伝ビラ). 小樽百景~伝単(宣伝ビラ). [2025-07-30] (日语).

- ^ 14空襲予告ビラ - 岐阜県公式ホームページ(歴史資料館). www.pref.gifu.lg.jp. [2025-07-30]. (原始内容存档于2025-04-15).

- ^ Bungei 1981,第215頁.

- ^ Gowing 1964,第372頁

- ^ 114.0 114.1 114.2 Hewlett & Anderson 1962,第372–373頁.

- ^ Gowing 1964,第372頁.

- ^ Minutes of a Meeting of the Combined Policy Committee. Washington, DC: United States Department of State. 1945-07-04 [2017-09-18]. (原始内容存档于2017-09-18).

- ^ Craven & Cate 1953,第712–713頁.

- ^ Letter received from General Thomas Handy to General Carl Spaatz authorizing the dropping of the first atomic bomb. Series: Black and White Photographs of U.S. Air Force and Predecessors' Activities, Facilities, and Personnel, Domestic and Foreign, 1900–2003. National Archives and Records Administration. 1945-07-25 [2018-01-26]. (原始内容存档于2020-11-20).

- ^ Harry S. Truman, Diary, 25 July 1945. File Unit: Ross, Mr. And MRS. Charles G. [Truman's Potsdam diary], 1945–1953. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. 1945-07-25 [2020-10-23]. (原始内容存档于2021-01-26).

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第389–390頁.

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第395–396頁.

- ^ Frank 1999,第233, 234頁

- ^ Asada 1996,第39頁.

- ^ Thomas & Morgan-Witts 1977,第326, 356, 370頁.

- ^ 125.0 125.1 Hoddeson et al. 1993,第262頁.

- ^ 126.0 126.1 Hoddeson et al. 1993,第265頁.

- ^ Coster-Mullen 2012,第30頁.

- ^ Walker, Stephen. 'You don't brag about wiping out 60‑70,000 people': the men who dropped the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The Guardian. 2025-06-22.

- ^ Coster-Mullen 2012,第45頁.

- ^ Campbell 2005,第38–40頁.

- ^ Giangreco 2009,第64–65, 163頁.

- ^ Goldstein, Dillon & Wenger 1995,第41頁.

- ^ 133.0 133.1 Zaloga & Noon 2010,第59頁.

- ^ Thomas & Morgan-Witts 1977,第222–225頁.

- ^ Thomas & Morgan-Witts 1977,第38頁.

- ^ Frequently Asked Questions #1. Radiation Effects Research Foundation. [2007-09-18]. (原始内容存档于2007年9月19日).

- ^ Timeline #2 - the 509th; The Hiroshima Mission. Atomic Heritage Foundation. [2007-05-04]. (原始内容存档于2013-06-20).

- ^ Timeline #2- the 509th; The Hiroshima Mission. The Atomic Heritage Foundation. [2007-05-05]. (原始内容存档于2013-05-01).

- ^ The Atomic Bombing of Hiroshima, Aug 6, 1945. www.cfo.doe.gov. [2010-06-25]. (原始内容存档于2010年6月24日).

- ^ Enola Gay, ISBN 0-671-81499-0, page 309

- ^ Section 8.0 The First Nuclear Weapons. nuclearweaponarchive.org. [2021-06-19].

- ^ The Bomb-"Little Boy". The Atomic Heritage Foundation. [2007-05-05]. (原始内容存档于2021-04-17).

- ^ RADIATION DOSE RECONSTRUCTION U.S. OCCUPATION FORCES IN HIROSHIMA AND NAGASAKI, JAPAN, 1945–1946 (DNA 5512F) (PDF). [2006-06-09]. (原始内容 (PDF)存档于2006年6月24日).

- ^ U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum.: 9. [2009-03-15]. 2. Hiroshima. (原始内容存档于2018-02-25).

- ^ U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum.: 6. [2009-03-15]. 2. Hiroshima.[失效連結]

- ^ Harry S. Truman Library & Museum. U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.: 37. [2009-03-15]. Effort and Results.[失效連結]

- ^ U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum: 7. [2009-03-15]. 2. Hiroshima.[失效連結]

- ^ Knebel & Bailey 1960,第175–201頁

- ^ Fulton Sun Retrospective. [2007-07-08]. [失效連結]

- ^ Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima. Harry S. Truman Library and Museum. 1945-08-06 [2012-02-05]. (原始内容存档于2012-01-27).

- ^ Bix 1996,第512頁

- ^ Campbell, The Silverplate Bombers, 32.

- ^ Sherwin & 2003,第233–23頁.

- ^ Campbell 2005,第114頁.

- ^ 155.0 155.1 Timeline #3- the 509th; The Nagasaki Mission. The Atomic Heritage Foundation. [2007-05-05]. (原始内容存档于2012-01-27).

- ^ Hoddeson et al. 1993,第295頁

- ^ Stories from Riken (PDF). [2007-04-30]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-10).

- ^ Spitzer Personal Diary Page 25 (CGP-ASPI-025). The Atomic Heritage Foundation. [2007-05-05]. (原始内容存档于2014-08-01).

- ^ Wainstock 1996,第92頁

- ^ The Atomic Bomb. Pbs.org. [2010-11-04]. (原始内容存档于2020-12-11).

- ^ Sodei 1998,第ix頁

- ^ Rezelman, David; F.G. Gosling and Terrence R. Fehner. The atomic bombing of Nagasaki. The Manhattan Project: An Interactive History. U.S. Department of Energy. 2000 [2007-09-18]. (原始内容存档于2007年8月30日).

- ^ Nagasaki's Mayor Slams U.S. for Nuke Arsenal. Fox News. Associated Press. 2005-08-09 [2007-09-18]. (原始内容存档于2007年11月1日).

- ^ Nagasaki memorial adds British POW as A-bomb victim. The Japan Times. 1945-08-09 [2009-01-09].

- ^ Two Dutch POWs join Nagasaki bomb victim list. The Japan Times. 1945-08-09 [2009-01-09]. (原始内容存档于2005-12-20).

- ^ "How Effective Was Navajo Code? One Former Captive Knows" (页面存档备份,存于互联网档案馆), News from Indian Country, August 1997.

- ^ Radiation Dose Reconstruction; U.S. Occupation Forces in Hiroshima and Nagasaki, Japan, 1945–1946 (DNA 5512F) (PDF). [2006-06-09]. (原始内容 (PDF)存档于2006年6月24日).

- ^ Nagasaki marks tragic anniversary. People's Daily. 2005-08-10 [2007-04-14]. (原始内容存档于2012-10-12).

- ^ Cook, Haruko & Theadore. Japan at War: An Oral History. New York: The New Press. 1992. ISBN 0-7322-5605-4.

- ^ 小倉にある平和記念碑と長崎の鐘. Blog.goo.ne.jp. 2008-10-03 [2010-11-04]. (原始内容存档于2021-04-17).

- ^ Terkel, Studs. Paul Tibbets Interview. Aviation Publishing Group. 2007-11-01 [2012-01-02]. (原始内容存档于2020-08-13).

- ^ Nichols 1987,第215–216頁.

- ^ 173.0 173.1 Gordon Martel, "The World War Two reader" p.231

- ^ Bagby 1999,第135]頁

- ^ Feraru 1950,第101頁

- ^ Walter L. Hixson, "The American Experience in World War II: The atomic bomb in history and memory, p.239"

- ^ Moore 1995,第73頁

- ^ Hein & Selden 1997,第25–26頁

- ^ Dower, John W. Cultures of War: Pearl Harbor / Hiroshima / 9-11 / Iraq. W. W. Norton. 2010: 214. ISBN 0393061507.

- ^ Steve Edwards, Photography: a very short introduction, p.38

- ^ Marianna Torgovnick, "The war complex: World War II in our time", p.15

- ^ II 原子弹爆炸報道. 国際平和拠点 ひろしま. [2022-06-26]. (原始内容存档于2022-09-19).

- ^ 山本武利. 占領期メディア分析. 1996: 48〜52. ISBN 978-4-588-32701-8.

- ^ Greg Mitchell. The Great Hiroshima Cover-Up. Huffington Post. 2009-08-07 [2011-04-26]. (原始内容存档于2018-09-14).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 148, 182 (英语)..

- ^ Noam Chomsky, entretiens avec Laray Polk. Guerre nucléaire et catastrophe écologique: entretiens avec Laray Polk. Marseille: Agone. 2014: Annexes 133-143. ISBN 978-2-7489-0204-4 (法语). 已忽略未知参数

|langue originale=(帮助); 已忽略未知参数|pages totales=(帮助) - ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 113 (英语)..

- ^ Selden, Kyoko Iriye, and Mark Selden, editors. The Atomic Bomb Voices from Hiroshima and Nagasaki. M.E. Sharpe. 1989: 114-118 (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 180-181 (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 227, 180-181, 193 (英语).

- ^ Selden, Kyoko, and Mark Selden, eds. The Atomic Bomb: Voices from Hiroshima and Nagasaki.. Armonk, NY.: M.E. Sharpe. 1989: 114-118, 183. (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War.. New York: NY: Viking. 2015: 186 (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War.. New York: NY: Viking. 2015: 190 (英语)..

- ^ May E. Grzybowski. Knowledge and Power in Occupied Japan : U.S.Censorship of Hiroshima and Nagasaki. Bard College: Bard Digital Commons. 2018: 52-65 (英语). 已忽略未知参数

|pages totales=(帮助). - ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 148 (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War. New York: NY: Viking. 2015: 195 (英语).

- ^ Selden, Kyoko, and Mark Selden, eds. The Atomic Bomb: Voices from Hiroshima and Nagasaki.. Armonk, NY:: M.E. Sharpe. 1989: 114-118 (英语).

- ^ Southard, Susan. Nagasaki: Life after Nuclear War.. New York: NY: Viking. 2015: 227 (英语).

- ^ 199.0 199.1 70 years after Hiroshima, opinions have shifted on use of atomic bomb. Pew Research Center. 2015-08-04 [2018-03-17]. (原始内容存档于2021-02-25) (美国英语).

- ^ CBS News poll: What do Americans think of the 1945 use of the atomic bomb?. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ 201.0 201.1 201.2 Inc., Gallup. Gallup Vault: Americans' Mindset After Hiroshima. Gallup.com. [2018-03-17]. (原始内容存档于2021-03-06) (美国英语).

- ^ University, Stanford. Americans weigh in on nuclear war | Stanford News. Stanford News. 2017-08-08 [2018-03-17]. (原始内容存档于2021-01-16) (美国英语).

- ^ Sagan, Scott D.; Valentino, Benjamin A. Revisiting Hiroshima in Iran: What Americans Really Think about Using Nuclear Weapons and Killing Noncombatants

. International Security. 2017-08-10, 42 (1): 41–79 [2025-07-19]. ISSN 1531-4804. S2CID 57563501. doi:10.1162/ISEC_a_00284. (原始内容存档于2021-03-08) (英语).

. International Security. 2017-08-10, 42 (1): 41–79 [2025-07-19]. ISSN 1531-4804. S2CID 57563501. doi:10.1162/ISEC_a_00284. (原始内容存档于2021-03-08) (英语).

- ^ Section 4: Foreign Policy. Pew Research Center for the People and the Press. 2010-04-28 [2018-04-20]. (原始内容存档于2018-04-21) (美国英语).

- ^ 70 years after Hiroshima, opinions have shifted on use of atomic bomb - Nikkei Asia. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ Americans, Japanese: Mutual Respect 70 Years After the End of WWII. [2025-07-19]. (原始内容存档于2019-11-13).

- ^ 『實錄首相列傳―國を担った男達の本懐と蹉跌』學研〈歷史群像系列(70號)〉,pp 98-103,ISBN 978-4056031515

- ^ 白洲次郎の生涯をかけたメッセージ. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-06-16).

- ^ 209.0 209.1 Into the Atomic Sunshine (PDF). [2025-07-19]. (原始内容存档 (PDF)于2025-07-15).

- ^ 210.0 210.1 白洲次郎 占領を背負った男 北 康利

- ^ 211.0 211.1 The Tokyo Trial: a hollow victory for US imperialism. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-04-20).

- ^ 存档副本. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ [1]

- ^ 存档副本. [2025-07-19]. (原始内容存档于2023-06-30).

- ^ VE Day 80: European and American attitudes towards World War 2. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-06-23).

- ^ Hiroshima and Manila: Experiences and Memories of Loss in World War II Hitoshi Nagai pp. 271-286 Asian Journal of Peacebuilding

- ^ After Bud Dajo, Duterte brings up Balangiga Massacre ABS-CBN News. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-06-22).

- ^ "히로시마 원폭투하, 민간인 공격 금지 국제조약 위반" Hiroshima Atomic Bombing Violates International Treaty Prohibiting Attacks on Civilians. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ 219.0 219.1 An Atomic Age Unleashed: Emancipation and Erasure in Early Korean Accounts of the Hiroshima and Nagasaki Bombings Available to Purchase - Derek J. Kramer. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-02-10).

- ^ 원폭국제민중법정① 1945년 美 원폭 투하...역사에서 지워진 조선인 10만 명 Atomic Bomb International People's Court① 1945 US atomic bombing...100,000 Koreans erased from history. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ 埋もれた名前<6>朝鮮半島出身者 多数犠牲、解明には壁 Buried Names <6> Korean Peninsula Native: Many victims, barriers to clarification. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ 히로시마 찾은 한국 원폭 피해자들…“78년간 미·일 한마디도 없었다” Korean Atomic Bomb Victims Visit Hiroshima: "78 Years of Silence from the U.S. and Japan". [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-01-11).

- ^ 「夢のよう」在日被爆者喜ばせた日韓首脳だが 避けられない歴史問題 Japan-Korea Summit Rejoices A-bomb Survivors in Japan, But Historical Issues Are Inevitable. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ Vietnam dissident poet Nguyen Chi Thien dies in US. BBC News. 2012-08-03 [2012-10-08]. (原始内容存档于2013-04-19). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ Cuộc chiến công lý và đạo lý cho nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin Việt Nam - Đại tá, ThS Nguyễn Đức Thắng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc Phòng. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-07-15).

- ^ きみたち日本人は腹が立たないのか」チェ・ゲバラは、広島の原爆資料館で憤った。 "Don't you Japanese get angry?" Che Guevara raged at the Hiroshima Peace Memorial Museum.. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-12-13).

- ^ イラン最高指導者、「広島への原爆投下は覇権主義的な米軍の本質」 Iran's supreme leader, "The bombing of Hiroshima is the essence of the hegemonic U.S. military.". [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-08-24).

- ^ VENEZUELA: Venezuela and Iran sign bilateral agreements. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-07-15).

- ^ Venezuelan Leader Hails Obama's Nuclear-Free Vision - VOA

- ^ Hiroshima, Nagasaki : les Etats-Unis devraient-ils être jugés pour crime contre l'humanité ?. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-09-12).

- ^ John W. Dower, Cultures of War: Pearl Harbor / Hiroshima / 9-11 / Iraq (New York: W. W. Norton & Company, 2010), Chapter 10, "The Logic Behind the Atomic Bombings."

- ^ 232.0 232.1 John W. Dower, Cultures of War: Pearl Harbor / Hiroshima / 9-11 / Iraq (New York: W. W. Norton & Company, 2010), Chapter 13, "The Occupations of Japan and Iraq."

- ^ Marquez, Alexandra. Sen. Lindsey Graham says Israel should do 'whatever' it has to while comparing the war in Gaza to Hiroshima and Nagasaki. NBC News. 2024-05-12 [2024-05-13]. (原始内容存档于2024-05-22).

- ^ To nuke or to level Gaza? That is the question. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-06-01).

- ^ Republican congressman suggests nuking Gaza

- ^ Republican Congressman Says of Gaza: ‘It Should Be Like Nagasaki and Hiroshima’. [2025-07-19]. (原始内容存档于2024-04-04).

- ^ "Need to be defeated": GOP Rep. Fine says Gaza should be "nuked" in response to DC shooting. [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-05-23).

来源

[编辑]- Allen, Louis. The Nuclear Raids Article. Hart, Basil Liddell (编). History of the Second World War Vol. 6. Purnell. 1969: 2566–2576.

- Bagby, Wesley Marvin. America's International Relations Since World War I. Oxford University Press. 1999. ISBN 0-19-512389-1. OCLC 38574200.

- Bix, Herbert. Japan's Delayed Surrender: A Reinterpretation. Hogan, Michael J. (编). Hiroshima in History and Memory. Cambridge University Press. 1996. ISBN 0-521-56682-7.

- Campbell, Richard H. The Silverplate Bombers: A History and Registry of the Enola Gay and Other B-29s Configured to Carry Atomic Bombs. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company. 2005. ISBN 0-7864-2139-8. OCLC 58554961.

- Christman, Albert B. Target Hiroshima: Deak Parsons and the Creation of the Atomic Bomb. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1998. ISBN 1-55750-120-3. OCLC 38257982.

- Cook, Haruko; Cook, Theadore. Japan at War: An Oral History. New York, NY: The New Press. 1992. ISBN 0-7322-5605-4.

- Craven, Wesley; Cate, James (编). The Pacific: Matterhorn to Nagasaki. The Army Air Forces in World War II. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 1953 [2012-08-15]. OCLC 256469807. (原始内容存档于2002-03-16).

- Dower, John W. Cultures of War: Pearl Harbor / Hiroshima / 9-11 / Iraq. W. W. Norton. 2010. ISBN 0-393-06150-7.

- Drea, Edward J. MacArthur's ULTRA: Codebreaking and the War Against Japan, 1942–1945. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 1992. ISBN 0-7006-0504-5. OCLC 23651196.

- Feraru, Arthur N. Public Opinion Polls on Japan. Far Eastern Survey (Institute of Pacific Relations). 1950-05-17, 19 (10): 101–103. JSTOR 3023943. doi:10.1525/as.1950.19.10.01p0599l.

- Frank, Richard B. Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. New York, NY: Random House. 1999. ISBN 0-679-41424-X.

- Giangreco, D. M. Hell to Pay: Operation Downfall and the Invasion of Japan 1945–1947. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2009. ISBN 978-1-59114-316-1. OCLC 643381863.

- Goldstein, Donald; Dillon, Katherine V; Wenger, J Michael. Rain of Ruin: a photographic history of Hiroshima and Nagasaki. Washington, D.C.: Brassey's. 1995. ISBN 1-57488-033-0. OCLC 31969557.

- Gowing, Margaret. Britain and Atomic Energy, 1935–1945. London, England: Macmillan Publishing. 1964. OCLC 3195209.

- Gruhl, Werner. Imperial Japan's World War II, 1931–1945. New Brunswick: Transaction Publishers. 2007 [2012-01-03]. ISBN 978-0-7658-0352-8. OCLC 76871604.

- Hein, Laura; Selden, Mark (编). Living with the Bomb: American and Japanese Cultural Conflicts in the Nuclear Age. M. E. Sharpe. 1997. ISBN 978-1-56324-967-9.

- Hoddeson, Lillian; Henriksen, Paul W.; Meade, Roger A.; Westfall, Catherine L. Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943–1945. New York, NY: Cambridge University Press. 1993. ISBN 0-521-44132-3. OCLC 26764320.

- Jones, Vincent. Manhattan: The Army and the Atomic Bomb. Washington, D.C.: United States Army Center of Military History. 1985. OCLC 10913875.

- Kerr, E. Bartlett. Flames Over Tokyo: the US Army Air Forces' Incendiary Campaign against Japan 1944–1945. New York, NY: Donald I. Fine Inc. 1991. ISBN 1-55611-301-3.

- Knebel, Fletcher; Bailey, Charles W. No High Ground. Harper and Row. 1960. ISBN 0-313-24221-6.

- Krauss, Robert; Krauss, Amelia. The 509th Remembered: A History of the 509th Composite Group as Told by the Veterans Themselves. Buchanan, Michigan: 509th Press. 2005. ISBN 0-923568-66-2. OCLC 59148135.

- Long, Gavin. The Final Campaigns (PDF). Australia in the War of 1939–1945. Canberra, ACT: Australian War Memorial. 1963 [2011-10-31]. (原始内容存档于2009-05-25).

- Moore, Mike. Troublesome Imagery. Bulletin of Atomic Scientists (Educational Foundation for Nuclear Science). 1995-07, 54 (4): 73–74.

- Nichols, Kenneth D. The Road to Trinity. New York, NY: William Morrow and Company. 1987. ISBN 0-688-06910-X.

- Reischauer, Edwin O. My Life Between Japan And America. New York, NY: Harper & Row. 1986. ISBN 0-06-039054-9. OCLC 13114344.

- Sodei, Rinjiro. Were We the Enemy? American Survivors of Hiroshima. Westview Press. 1998. ISBN 0-8133-2960-4.

- Sandler, Stanley. World War II in the Pacific: an Encyclopedia. Taylor & Francis. 2001 [2012-01-03]. ISBN 0-8153-1883-9. OCLC 44769066.

- Sherwin, Martin J. A World Destroyed: Hiroshima and its Legacies. Stanford, California: Stanford University Press. 2003. ISBN 0-8047-3957-9. OCLC 52714712.

- Sweeney, Charles. War's End: An Eyewitness Account of America's Last Atomic Mission. Quill Publishing. 1999. ISBN 0-380-78874-8.

- Thomas, Gordon; Morgan-Witts, Max. Ruin from the Air. London, England: Hamilton. 1977. ISBN 0-241-89726-2. OCLC 252041787.

- Wainstock, Dennis D. The Decision to Drop the Atomic Bomb. Praeger. 1996. ISBN 0-275-95475-7. OCLC 33243854.

- Walker, J. Samuel. Recent Literature on Truman's Atomic Bomb Decision: A Search for Middle Ground. Diplomatic History. April 2005, 29 (2): 311–334 [2008-01-30]. doi:10.1111/j.1467-7709.2005.00476.x. (原始内容存档于2017-08-23).

- Williams, M. H. Chronology, 1941–1945. Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History, Department of the Army. 1960. OCLC 1358166.

- Zaloga, Steven J.; Noon, Steve. Defense of Japan 1945. Fortress. Oxford, England: Osprey Publishing. 2010. ISBN 1-84603-687-9. OCLC 503042143.

延伸阅读

[编辑]There is an extensive body of literature concerning the bombings, the decision to use the bombs, and the surrender of Japan. The following sources provide a sampling of prominent works on this subject matter.

- Allen, Thomas; Polmar, Norman. Code-Name Downfall. New York: Simon & Schuster. 1995. ISBN 0-684-80406-9.

- The Committee for the Compilation of Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings. Basic Books. 1981. ISBN 0-465-02985-X.

- Gosling, Francis George. The Manhattan Project : Making the Atomic Bomb. Washington, D.C.: United States Department of Energy, History Division. 1994. OCLC 637052193.

- Groves, Leslie. Now it Can be Told: The Story of the Manhattan Project. New York: Harper & Row. 1962. ISBN 0-306-70738-1. OCLC 537684.

- Hamai, Shinzo. A-Bomb Mayor: Warnings and Hope from Hiroshima. 2010.

- Hogan, Michael J. Hiroshima in History and Memory. Cambridge University Press. 1996. ISBN 0-521-56206-6.

- Merton, Thomas. Original Child Bomb: Points for meditation to be scratched on the walls of a cave. New Directions. 1962. ASIN B0007EVXX2. A look at the universal ramifications of this event.

- Murakami, Chikayasu. Hiroshima no shiroi sora (The white sky in Hiroshima). Bungeisha. 2007. ISBN 4-286-03708-8.

- Ogura, Toyofumi. Letters from the End of the World: A Firsthand Account of the Bombing of Hiroshima. Kodansha International Ltd. 1948. ISBN 4-7700-2776-1.

- Pellegrino, Charles. The Last Train from Hiroshima: The Survivors Look Back. Henry Holt and Co. 2010. ISBN 978-0-8050-8796-3.

- Rhodes, Richard; Thomas, Gordon; Witts, Max Morgan. Enola Gay: The Bombing of Hiroshima. Konecky & Konecky. 1977. ISBN 1-56852-597-4.

- Sekimori, Gaynor. Hibakusha: Survivors of Hiroshima and Nagasaki. Kosei Publishing Company. 1986. ISBN 4-333-01204-X.

- Warren, Stafford L. Manhattan Project. Ahnfeldt, Arnold Lorentz (编). Radiology in World War II. Washington, D.C.: Office of the Surgeon General, Department of the Army. 1966. OCLC 630225.

外部連結

[编辑]資料庫

[编辑]- Documents on the Decision to Drop the Atomic Bomb. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. [2012-01-03]. (原始内容存档于2011-10-05).

- The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. U.S. Strategic Bombing Survey. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. 1946 [2012-01-03]. (原始内容存档于2016-11-08).

- Scientific Data of the Nagasaki Atomic Bomb Disaster. Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University. [2012-01-03]. (原始内容存档于2008-07-25).

- Correspondence Regarding Decision to Drop the Bomb. Nuclear Age Peace Foundation. [2012-01-03]. (原始内容存档于2010-03-31).

- Tale of Two Cities: The Story of Hiroshima and Nagasaki. National Science Digital Library. [2012-01-03]. (原始内容存档于2008-07-26).

- The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. Manhattan Project, U.S. Army. 1946 [2012-01-03]. (原始内容存档于2012-01-27).

- The Atomic Bomb and the End of World War II (PDF). National Security Archive. [2012-01-03]. (原始内容存档 (PDF)于2012-01-27).

- Nagasaki Archive. Google Earth mapping of Nagasaki bombing archives. [2012-01-03]. (原始内容存档于2022-03-04).

- Hiroshima Archive. Google Earth mapping of Hiroshima bombing archives. [2012-01-03]. (原始内容存档于2022-03-04).

- Annotated bibliography for atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Alsos Digital Library for Nuclear Issues. [2012-01-03]. (原始内容存档于2012-03-05).

- 短片 Children of Hiroshima (Reel 1 of 2) (1952) 可在互联网档案馆自由下载

- 短片 Children of Hiroshima (Reel 2 of 2) (1952) 可在互联网档案馆自由下载

- Photo gallery of aftermath pictures by Time-Life

紀念資訊

[编辑]- An Unrecognized Loss – Message From Hiroshima (film) (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Hiroshima National Peace Memorial Hall For The Atomic Bomb Victims (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Nagasaki National Peace Memorial Hall For The Atomic Bomb Victims

- Hiroshima Peace Memorial Museum(页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Hiroshima and Nagasaki: A Look Back at the US Atomic Bombing 64 Years Later (页面存档备份,存于互联网档案馆) – video by Democracy Now!

- Hiroshima & Nagasaki Remembered (页面存档备份,存于互联网档案馆) 2005 website commemorating 60th anniversary