终战诏书

此條目需要更新。 (2025年8月18日) |

| 大东亚战争终结之诏书 | |

|---|---|

| |

| 其他名稱 |

|

| 節目長度 | 4分35秒[2][3] |

| 國家/地區 | 大日本帝国 |

| 語言 | 文语体 |

| 頻道 | 日本广播协会 |

| 旁白 | 昭和天皇 |

| 錄製地 | 東京都皇居 |

| 播出日期 | 1945年8月15日 下午12:00 至 下午12:04 |

《终战诏书》(日语:終戦詔書〔終󠄁戰詔書〕/しゅうせんしょうしょ shūsen shōsho */?),全称《大东亚战争终结之诏书》(大東亜戦争終結ノ詔書〔大東亞戰爭終󠄁結ノ詔書〕/だいとうあせんそうしゅうけつのしょうしょ daitōa sensō shūketsu no shōsho),是指日本昭和天皇在第二次世界大战末期公開表示接受美、英、中、苏四国在波茨坦会议上发表的《波茨坦公告》,同意无条件投降的诏书,被視為日本投降、第二次世界大戰完全結束的象徵。

《终战诏书》在1945年8月14日由昭和天皇亲自宣读并录音,第二天中午12点整由日本放送協會第一放送對外广播。这是日本天皇的声音首次向民众播出。在日本,天皇的聲音敬称为“玉音”,“放送”則指广播,因而此詔書的廣播又稱爲“玉音放送”(玉音放送〔玉音󠄁放送󠄁〕/ぎょくおんほうそう gyokuon hōsō)。

概况

[编辑]自1937年卢沟桥事变起,大日本帝国与中华民国及以美国为首的同盟国展开长期战争(大东亚战争、太平洋战争[a])。1944年后,日本本土连日遭受空袭,败局已定。铃木贯太郎内阁虽自1945年6月起寻求向同盟国投降,却面临陆军主战派以政变相威胁的困境——向其施压的陆军大臣阿南惟几在内阁会议及最高战争指导会议[b]上坚持强硬立场,导致政府中枢意见分歧,最终不得不于8月10日及14日两次由昭和天皇“圣断”接受《波茨坦公告》(投降)[6]。14日“圣断”时,昭和天皇表示为体恤受战火摧残的国民以及稳定军队情绪,“若需向国民呼吁,朕随时可立于麦克风前”[7]。据此决定由昭和天皇亲自宣读原拟颁布的《大东亚战争终结之诏书》(略称《终战诏书》[8]),并通过录音广播直接传达给国民——是为“玉音放送”,这也是史上首次[c]实现将天皇的“玉音”向日本全民放送[4][10]。天皇的录音被称为“玉音”[d],而“放送”则是日语“广播”的意思[10]。这份录音由昭和天皇本人于8月14日当夜在宫城(皇居)内完成录制,次日正午通过特别广播向日本全国播放[6]。

歷史

[编辑]背景

[编辑]1945年5月8日,德国军队向同盟国签署投降书[13]。此后,新上任的美国总统杜鲁门宣布如果日本投降,将不会被“灭绝和奴隶化”[13]。一个多月后的7月26日,《波茨坦公告》被以最后通牒的形式发布,而日本政府也得知只要在“全日本国军队无条件投降”的前提下充分有诚意的履行战胜国所提出的义务,就会被允许保留和平工业并恢复加入世界贸易的许可[6][14]。7月27日上午,外务大臣东乡茂德向昭和天皇呈上公告的译文,并表示未见苏联首脑的表态[15]。下午一点半召开的定期最高战争指导会议上,全体内阁成员都认为《波茨坦公告》不过是一纸宣言,并赞成东乡茂德的“静观”策略[e][15]。7月28日早上,受到内阁情报局指示的日本各大报纸在公开发表《波茨坦公告》的同时继续煽动日本民众斗争情绪[17]。时任日本首相铃木贯太郎在7月28日下午召开记者招待会,明确表示日本对《波茨坦公告》“不予理睬”,而最终在报道中就成为了日本“拒绝”《波茨坦公告》[18][19]。于是,美国决定进行奥林匹克行动,加速原子弹的实战使用以及入侵南九州[18]。

1945年8月6日及9日,日本本土的廣島市與長崎市先後遭美軍以原子彈空襲,当时共造成兩市14到20萬人死亡[18]。同样在8月9日,苏联撕毁《日苏互不侵犯条约》正式对日宣战,同时三支红军部队分别从东西两侧边境进入日控满洲[20]。在此期间,昭和天皇本人未对《波茨坦公告》做出任何表达,但在7月25日和31日两次向木户幸一要求不惜一切代价保护祖传三神器[21][22]。9日上午10点30分在由铃木贯太郎主持的最高战争指导会议上,6名与会成员重点讨论了如何接受《波茨坦公告》的问题[23]。会上,对于必须在不能改变天皇的地位,也就是维持现有“国体”的条件下接受《波茨坦公告》这一点,与会各方意见一致[23]。然而阿南惟几、梅津美治郎和丰田副武坚持主张附带三个条件,包括允许日本自己处理战犯,日本军队不以无条件投降的方式撤离各海外占领区,以及避免盟军占领日本本土[23]。东乡茂德主张只要能维护国体,就能无条件投降,反对三人的附加条件[23]。这一意见引来条件派的强烈抵触,阿南惟几主张拼死抵抗和进行本土决战以期迫使盟国付出巨大牺牲,在此基础上再次进行议和[23]。历经3个小时的激烈争论后直至会议结束两派还是没能达成一致意见[23]。下午2点30分召开的第一次临时内阁会议上依旧对如何投降进行了讨论,然而争论指导晚上10点30分依旧没有停止[23]。于是铃木贯太郎提出请天皇来做决定[24]。在1945年8月9日深夜11点50分于东京御文库附属地下防空洞[f]里召开的御前会议上,铃木贯太郎、东乡茂德、米内光政等人赞成在维持天皇作为日本统治者特权的前提下接受《波茨坦公告》,阿南惟几、梅津美治郎、丰田副武坚决反对,而枢密院议长平沼騏一郎则态度暧昧,会议持续两个多小时没有结果[26][27][28]。最终在8月10日凌晨2点20分,昭和天皇在木户幸一为其准备的向大臣们的讲话“圣断”中正式表示接受《波茨坦公告》[26][27][28]。昭和天皇先是表示自己赞成东乡茂德的意见,接着表示本土决战的准备并不充分、现在必须忍所不能忍,之后讲了一些不必担心他个人和皇室命运之类的话[29]。

1945年8月10日凌晨4点,内阁会议作出了在不改变国体的条件下接受《波茨坦公告》的决议[29]。上午6点45分,外务省正式向中立国的驻外公使致电[29]。7点,日本政府决定投降的电报送到了中立国瑞士、瑞典的日本公使手中[30]。这份电报表示在接受《波茨坦公告》的前提下附加了“保全天皇统治权”的要求[30][31][32][33]。加濑俊一和冈本季正两位公使分别将电报送到美、中、苏、英四国政府手中[30]。然而此时日本国内仍旧没有公开政府的这一决议,各大报刊依旧充斥着战争气息[29]。阿南惟几和梅津美治郎在10日下午4点半依旧发出《告全军将士》要求全军战斗到最后一人[34]。

8月11日,收到日本的乞降照会后,由美国时任国务卿贝尔纳斯代表各同盟国发出答复,史称“贝尔纳斯答复”[35]。美国国务院在8月12日草拟的这份答复意见中出现了“天皇与日本政府的统治权‘subject to’同盟国军最高司令官”[33][36]。军部大本营认为答复中的“subject to”被翻译成日文“隶属”,意味着日本国体不保[33][36]。而外务省单方面认为军人只会通过译文来做出判断,因此将“subject to”翻译成“置于xxx的限制之下”[36]。结果反而在陆军中引发强烈不满的气氛[36]。陆军大臣阿南惟幾甚至遭到內弟竹下正彦的逼迫,要求其阻止接受《波茨坦公告》,否则就自杀[36]。在美军对日空投《告日本人民书》的外部压力,以及军队内部大量反对终战的情绪下,首相担心军队得知投降消息后会起义叛乱[33]。8月13日早上9点召开的最高战争指导会议上,六个人将昭和天皇的决断放在一边,一直在激烈讨论是接受答复《波茨坦公告》还是决一死战[37]。会议结束后回到陆军大臣官邸的阿南惟几看到政变计划中要求实施的前提是需要陆军大臣、参谋总长、东部军司令官以及近卫师团长四位将军达成一致意见[38]。政变草案主要的六个发起人计划闯入14日上午十点的内阁会议逼迫昭和天皇改变投降意见[39]。8月14日早上5点,內閣書記官長迫水久常将陆军有政变计划的消息传递到了首相官邸[40]。得知此事的首相决定立刻进宫觐见昭和天皇[41]。早上7点,阿南惟几与策划政变计划案的首领荒尾兴功一起向参谋总长梅津美治郎征求政变的意见,但最终遭到后者的反对[41]。至此,名为“兵力总动员计划”的政变化为泡影[41]。在早上8点40分与天皇交谈后,首相确定在上午10点半召开有全体内阁官员出席的御前会议,再次请天皇“圣断”[42][41]。

诏书起草

[编辑]1945年8月14日上午10时50分,昭和天皇再次召开最⾼战争指导会议与阁僚会议联席御前會議[5][43]。在这一次的御前会议中,昭和天皇再度向内阁以及军部成员要求“堪难堪之事,忍难忍之物”接受《波茨坦宣言》[44]。這次,昭和天皇決定親自下令,要求內閣起草《终战诏书》,准备结束战争,同时也决定采取他本人向国民尤其是海陆军官兵呼吁的方式传达投降的决定,并表示自己已经做好随时站在麦克风前的准备[44][45]。在此之前的8月8日,作为情报局总裁的下村宏曾向天皇建议亲自播送相关诏书并得到天皇的同意[46]。

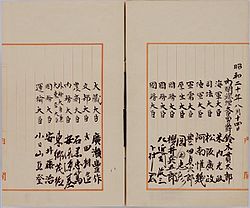

《终战诏书》大綱由內閣書記官長迫水久常负责在天皇8月9日第一次“圣断”讲话的基础上起草[47][48]。在这次会议结束后,回到首相官邸的迫水久常就在书记长官室内开始起草《终战诏书》[49]。《诏书》草稿的第一稿是以昭和天皇在会议上的口语体写成,迫水久常只花了两三个小时就完成了这一稿,但其中开头部分就用了两个小时[50]。第一稿中前后出现了16个“朕”字,也让迫水久常觉得还是请别人来写比较好[51]。此后直到8月10日早上,迫水久常都在尝试将口语体的御言转成诏书体裁[52]。经历了10日陆军省发表“要把圣战进行到底”的布告后,迫水久常在8月11日又回到《诏书》起草的工作中[52]。由于迫水久常是用铅笔在稿纸上写成的,《诏书》第一稿在11日由山本喜代子打印成铅字稿[53]。之后,迫水久常又在铅字稿上进一步修改,将新加的文字以括号标注,部分内容则是写在另外的纸上再贴到铅字稿上[54]。如此反复打印数遍后成为了诏书汉文调第一稿[54]。完成的第一稿在12日被内阁嘱托木原通雄和小川一平[g]传阅[55]。这两位对草稿中“相信神州不灭”这样的语句表示不满和质疑[56]。为了尽快完成诏书,迫水久常在12日晚要求秘书官内山繁将安冈正笃和川田瑞穗两位漢學家请来对草稿进行修饰和校订[57]。大東亞省次官田尻愛義作为迫水久常等人的密友,在13日下午也加入了拟稿团队[58]。他在读过草稿后,觉得不讲“失败”的事实以及如何面对将来,而讲“国体的维护”较为不妥,但被迫水久常以避免引发军队发生叛乱而拒绝修改[59]。两位汉学家在13日晚上11点与迫水久常会面,从专家的角度来修订《诏书》的草稿[60]。川田瑞穗在看过《诏书》草稿后就说了一句“可以”,而安冈正笃则建议将第四段最后一句改为北宋大学者张载的著名格言“为万世开太平”,并将这句话写在另一张纸上,迫水久常当场接受了安冈正笃的意见[61]。随后,安冈正笃又建议将第四段中间一句“忧思断肠”改为“五内如焚”,又将“朕忍所难忍”改为“朕义命之所存,忍其难忍”[62]。安冈正笃尤其叮嘱迫水久常无论如何不可删掉“义命之所存”,他表示“义命”[h]在此表示是“道义之上的命令”[63]。

在多位专家学者的的帮助下,迫水久常用3天时间完成了诏书的草稿并交给了铃木内阁[47][48]。然而由于8月14日上午的御前会议上昭和天皇又讲了一些之前没有讲过的话,因此这些新内容被加进了诏书草稿中[64]。下午两点开始的内阁会议上,包括首相在内的内阁16名阁僚开始审议诏书[65]。铃木贯太郎的儿子铃木一[i]当天作为其父的“助听器”而列席[66]。他回忆当时与会的各位所拿到的诏书副本被印在两页粗纹白纸上[67]。在审议期间陆军大臣阿南惟几和海军大臣米内光政等人多次中途退席去应付各自部门内主战派和主和派之间的冲突[67]。阿南惟几最先在草稿第二段中间加了一句“战势日非”以表明陆军方面的不服并说“陆军绝不会失败”,之后又与米内光政就实际战况开始了争论[67]。最后米内光政让步,将“战势日非”改成了“战局未必好转”[68]。众人在这一句的修改上花费的时间最长,文部大臣太田耕造和內務大臣安倍源基都表示能理解阿南惟几对这句话的纠结[69]。而“义命之所存”这一句在会议上最终因为众人都没有听说过而被修改[j],迫水久常事后对此十分懊悔[71]。此外,依照國務大臣安井藤治的意见,第三段中有关原子弹的表述被从“暴虐的武器”改成了“残酷的炸弹”,而第四段开头“朕”对诸国的“道歉”也被改成了“遗憾”[72]。而草稿中原本的“常奉神器与尔等臣民共在”这一句中“奉神器”的字眼被農商大臣石黑忠篤指出会招致美军注意到三神器,进而展开不必要的调查[73]。尽管荒诞,这一看法在当时仍然得到了安井藤治的赞同,最终“神器”字眼被删除[73]。同时,阿南惟几依然拘泥于文本需要体现出“护持国体”的确实性,为此最终加上了“朕兹寄信赖于可护持国体、忠良之尔等⾂民之赤诚,且于尔等臣民永在”一句[73]。

8月14日晚,经过6个小时的讨论后,内阁完成了对诏书草稿的修改和通过[47]。当晚8点左右,以日文漢文訓讀體撰寫的《终战诏书》共815个字完成起草[44]。原草稿共删除了23处,101个字,加工18处,58个字,新增4处,18个字[74]。在审议结束前,内阁总务课的理事官佐野⼩门太以毛笔在淡黄色上等日本纸上誊写了诏书的原稿[72][74]。而宫内省总务课的佐野惠作则奉命在宫内次官⼤⾦益次郎的房间里将诏书誊写在奉书纸上作为天皇录音时的念稿[74]。外务省原计划当晚6点就宣布诏书,但此时已经到了8点,于是宫内省决定不再重写,而是将需要改动的地方用小纸条贴上后重新写字[75]。然而在这次修改过程中,还发现诏书上有句话漏抄了,于是誊写员将漏掉的文字以小字补写进诏书中[75]。

8点半,首相铃木贯太郎在木户幸一的陪同下将抄写好的诏书定稿送到皇宫,昭和天皇在诏书上簽署本名「裕仁」[76][77][78]。之后诏书被装进带有菊花纹章红盒子中送到宫内省内大臣秘书官室由秘书官在天皇的名字下加蓋御璽,旁边是日期“昭和⼆⼗年⼋⽉⼗四⽇”[77][78]。同时,昭和天皇也接受意见,将在录音时采用适当调整的最终版定稿[47]。在天皇意见下,有五处还需要改动,木户幸一于是将意见转告两位誊写员进行改正[79]。由于两人重新誊写一遍全文有800多个字的诏书各需要两个小时,会严重推迟录音的时间,同时更影响了通知同盟国日本决定接受公告的时间[75]。

当晚10点,内阁会议成员到齐后,从总理大臣鈴木貫太郎开始,內閣16大臣依次以毛笔在诏书上签字副署[80]。下村宏签完字后按照要求前往录音现场照看天皇录音的相关准备工作[81]。接近晚上11点到时候防空警报响起来了,此时最后一名内阁成员运输大臣完成了签名,诏书由此成为了一份正式生效的文件[82]。之后,庶务课的课长收到信号走进房间里,而其他待命的秘书则纷纷开始对外通知消息[82]。

外务次官松本俊一在外务省接到秘书的电话[82]。在得知诏书完成后,外务省立刻通过瑞士、瑞典公使电报给到各同盟國表示天皇将颁布接受四国宣言的《终战诏书》,同时发出官报的号外[83]。同时,庶务课的课长叫来负责公报的主任,将一份诏书抄本交给了对方供正式发表公报[84]。

玉音录制

[编辑]

1945年8月14日下午1点内阁会议召开后不久,⽇本⼴播协会的⼲部们被内阁官房长官叫到內閣情報局[86]。在此,会长大橋八郎与国内局长矢部谦次郎被告知內閣正在考虑是让天皇本人用录音还是直接广播《终战诏书》[86]。日本广播协会得知内阁做出录音广播的决定后,准备了当时日本最顶尖的录音器材[87]。这套器材包括两台K型14答录机、两组录音放大器,马自达A型麦克风[87][88][k]。

1945年8月14日下午3点,录音小组八人抵达宮城(今皇居)御政务室,錄音班成員為包括会长在内的3名幹部和5名錄音人员[87][89]。在得知录制结束后需要将录音内容直接放给昭和天皇听阅,技术人员又将日比谷第一生命馆地下备用录音室内当时东京唯一一台双联录音播音机一起带进皇宫[87]。他们架设好录音环境后就开始原地待命[87]。原定于下午6点开始进行录音,但在下午5点半时内阁会议还没讨论完诏书草稿,因此录音工作延期[90]。

晚上10点55分,正当天皇为了录音而走出御文库时,来自马里亚纳基地的250架B29轰炸机接近日本本土,触发了防空警报[91]。晚上11時25分左右,昭和天皇身著陆军大元帅軍服,在宫内省大臣和侍从官员的陪同下坐车来到宫内省二楼的御政务室[92][93]。这间政务室因明治宫殿被烧毁而临时由办公室改装而成,室内立有绣着狮子图案的两折金屏风,屏风前竖立着麦克风,由地毯上的电线连接到隔壁的录音机[93]。此时虽然警报尚未解除,但在宫内省防空课长松冈进次郎向东部军防空负责人藤井恒男核实没有飞机飞向东京后,决定继续录音[92]。

用来录制“玉音”的唱片(即“玉音盘”)是同由日本電氣音響制造的醋酸酯黑胶唱片(纤维素涂层录音盘,日语:セルロースコーティング録音盤)。该唱片一张只能录3分钟,因此玉音使用多张唱片录制[94]。录音时,房间里除了天皇之外,只留下了宫内大臣石渡莊太郎、侍从长藤田尚德以及情报局的总裁下村宏,另有两位侍从站立在一边[93]。昭和天皇走进录音用的房间后询问应该用多大的声音来录音,下村宏答复说用平时的声音就可以[95][96]。接着下村宏向前走了走并举起戴着白手套的手示意开始录音[95][96]。第一遍录音仅用5分钟左右就完成了[95]。昭和天皇询问录音的效果,技师表示技术上没有问题但有几处声音比较低[97]。天皇也向下村宏表示这一遍的声音偏低,要求再来一遍[98]。于是下村宏用带着白手套的手示意再录制一遍[93]。第二遍录制的时候,昭和天皇的声音稍微高了一点,但有一个地方漏了一个接续词[98]。经过回放,发现第一遍录音漏念了“损失家业者之⽣计”的“之”字,还将“同胞互相排挤”的“排挤”、“笃守道义,坚定志操”的“坚定”都念错了[99]。完成第二遍录音时,情报局的加藤第一部长清楚的发现昭和天皇双眼含泪[98]。之后,昭和天皇表示可以再录一遍[98]。负责录音的课长向技师询问再录一遍的话情况如何时,技师误以为是问第二次录音情况如何,于是回答道“这次可以了”[98]。但是几位官员都极力阻止第三次录音,认为考虑到昭和天皇的身心状态,不适合进行第三次录音[98]。此时时间已经到了11点50分[98]。最终天皇于凌晨12点05分回到御文库[99]。

日本广播协会的人在宫内省试听完两份录音后,一致同意第一份比第二份更好,并向宫内省庶务课课长笕素彦建议在午间广播时使用第一份录音[100]。这两组录音被放进金属盒中,再被装进18英寸见方的土黄色布袋内[100]。之后,录音被交给天皇的侍从德川義寬藏起来[100]。德川义宽将两份玉音盤藏在皇后宮職事務官室内杂物柜旁的小型金库里[101]。看到录音被交给侍从,下村宏打电话给首相官邸表示录音已经平安结束了[101]。

宫城事件

[编辑]1945年8月15日凌晨,为阻止「玉音放送」,日本陆军军官畑中健二少佐、近卫师团参谋古贺秀正少佐以及椎崎二郎中佐等人来到近卫师团师团长室请求面见师团长森赳中将[102]。他们五人想说服森赳动员全师团兵力占领皇宫[99]。森赳此时正在与内弟白石通教谈话,于是允许几人在12点半见面[99]。到面见时间后,井田正孝中佐和椎崎二郎中佐进入师团长室,畑中健二则离开去找竹下正彦说服阿南惟几[103]。森赳向井田和椎崎二人谈起自己的人生观,并在1点10分左右表示自己可以立刻到明治神宫聆听神意[103]。井田正孝表示理解并离开后,畑中健二则走进师团长室[103]。后师团长室内发生混乱,白石通教身首分离,森赳背后中刀[103]。古贺秀正向从二楼下来的副官川崎嘉信中尉表示是他们动的手[103]。赶回来的井田正孝与参谋长水谷一生眼看师团长被杀,并未上前制止[103]。

8月15日凌晨1点过后,畑中健二少佐及其部下包围并占领了皇居,皇居警卫被解除武装,所有出入口均被封锁[104]。当晚,畑中健二率领的叛乱者逮捕并扣押了18人,其中包括政府部门工作人员以及刚完成投降诏书录制工作的NHK技术人员[104][1]。此后,叛乱者试图寻找诏书录音,却因停电和对皇居房间布局的不熟悉而始终未果[1]。不过,藏匿录音的侍从长德川义宽被他们抓获[1]。畑中健二威胁要用日本刀将其开膛,但德川义宽谎称自己不知道录音的下落[105][106]。与此同时,佐佐木武上尉带队前往横滨计划暗杀铃木贯太郎和平沼騏一郎,但都落空[1]。

凌晨3点左右,畑中健二接到井田正孝中佐的通知:东部军正前往皇居制止其行动,他必须放弃叛乱计划[107][108][1]。叛乱失败后,畑中健二请求东部军参谋长高岛辰彦允许自己在NHK电台获得至少10分钟的广播时间,以便向日本民众解释自己的所作所为及背后缘由,但这一请求遭到拒绝。黎明时分,畑中健二得知皇居已被东部军控制。于是在5点前不久,他前往NHK播音室,手持手枪,绝望地试图争取广播机会以说明自身行为[109]。一个多小时后,他最终放弃,与部下军官一同离开了播音室[110]。

凌晨5点,东部军司令官田中靜壹大将最终前往皇居平息这场叛亂,而叛乱的首谋大多以自杀告终[111]。

播出过程

[编辑]

由于电子管供应不足,自1945年8月1日起日本全国有70%的临时广播站停止广播[112]。而自8月14日起,广播里就开始播送次日“中午12点整将有重要事情宣布”的讯息[113]。为了保证广播覆盖,东京广播会馆将10千瓦的功率增加到了60千瓦[l][112]。同时,日本政府也对白天停电的部分地区下达了供电指示[112]。这一天原本在0点15分和7点30分播放民谣以及盂兰盆节目,都因与天皇的广播无关而被临时取消[115]。然而在上午10点30分,却又发布了自开战以来大本营的第846次,同时也是最后一次战况[116]。8月15上午开始广播前,玉音带“正盘”被带到东京广播厅的会长室,而“副盘”则被带到第一生命馆的一間备用录音室,作为“正盘”遭遇状况后的保全策略[112]。

1945年8月15日正午12時,播音員和田信賢在广播中播送,之后是下村宏宣布天皇将亲自对全体国民宣读重大消息的声音[113]。在播放完《君之代》后,就开始播出昭和天皇尖锐的声音[117][47]。天皇的录音播送完后,又播放《君之代》[118]。之后播音员广播表示天皇的录音已经播送完了,并表示天皇已经在前一天指示政府接受美英苏中四国的《波茨坦公告》[118]。为了确保听众能理解诏书内容,在播放完玉音后,播音员和田信贤又以常人的语调重读了诏书整篇内容[119][118]。复读完诏书后,和田信贤在广播中发布了内阁通告,谴责美国使用原子弹,谴责苏联对日宣战[119]。之后播音员表示诏书奉读完毕,整个过程刚好14分钟[118]。

《终战诏书》由外务省的加濑俊一和小畑薰良翻译为英文,从下午一点起由海外局美洲部英语播音员平川唯一面向北美地区朗读该英文版诏书,新野宽则播报了内阁告谕摘要[120][121]。

全文

[编辑]| 原文(附句讀點) | 復文 |

|---|---|

|

朕󠄂深ク世界ノ大勢ト帝󠄁國ノ現狀トニ鑑ミ、非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ、茲ニ忠良ナル爾臣民ニ吿ク。 朕󠄂ハ帝󠄁國政府ヲシテ、米・英・支・蘇四國ニ對シ、其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通󠄁吿セシメタリ。 抑ゝ帝󠄁國臣民ノ康寧󠄀ヲ圖リ、萬邦󠄂共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ、皇祖󠄁皇宗ノ遺󠄁範ニシテ、朕󠄂ノ拳󠄁々措カサル所󠄁。曩ニ米英二國ニ宣戰セル所󠄁以モ、亦實ニ帝󠄁國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ、他國ノ主󠄁權ヲ排シ領土ヲ侵󠄁スカ如キハ、固ヨリ朕󠄂カ志ニアラス。然ルニ交󠄁戰已ニ四歲ヲ閱シ、朕󠄂カ陸海󠄀將兵ノ勇󠄁戰、朕󠄂カ百僚有司ノ勵精󠄀、朕󠄂カ一億衆󠄁庶ノ奉公󠄁、各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス、戰局必スシモ好轉セス、世界ノ大勢亦我ニ利アラス。加之敵ハ新ニ殘虐󠄁ナル爆彈ヲ使󠄁用シテ、頻󠄀ニ無辜ヲ殺󠄀傷シ、慘害󠄂ノ及󠄁フ所󠄁、眞ニ測ルヘカラサルニ至ル。而モ尙交󠄁戰ヲ繼續セムカ、終󠄁ニ我カ民族ノ滅亡󠄁ヲ招來スルノミナラス、延󠄂テ人類󠄀ノ文明󠄁ヲモ破却スヘシ。斯ノ如クムハ、朕󠄂何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ、皇祖󠄁皇宗ノ神󠄀靈ニ謝セムヤ。是レ朕󠄂カ帝󠄁國政府ヲシテ、共同宣言ニ應セシムルニ至レル所󠄁以ナリ。 朕󠄂ハ帝󠄁國ト共ニ終󠄁始東亞ノ解放ニ協力セル諸󠄀盟邦󠄂ニ對シ、遺󠄁憾ノ意󠄁ヲ表セサルヲ得ス。帝󠄁國臣民ニシテ、戰陣ニ死シ、職域ニ殉シ、非命ニ斃レタル者󠄁、及󠄁其ノ遺󠄁族ニ想ヲ致セハ、五內爲ニ裂ク。且戰傷ヲ負󠄂ヒ、災禍󠄀ヲ蒙リ、家業ヲ失ヒタル者󠄁ノ厚生ニ至リテハ、朕󠄂ノ深ク軫念スル所󠄁ナリ。惟フニ今後帝󠄁國ノ受クヘキ苦難󠄀ハ、固ヨリ尋󠄁常ニアラス。爾臣民ノ衷情󠄁モ、朕󠄂善ク之ヲ知ル。然レトモ朕󠄂ハ時運󠄁ノ趨ク所󠄁、堪ヘ難󠄀キヲ堪ヘ忍󠄁ヒ難󠄀キヲ忍󠄁ヒ、以テ萬世ノ爲ニ太平󠄁ヲ開カムト欲ス。 朕󠄂ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ、忠良ナル爾臣民ノ赤誠󠄁ニ信倚シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ。若シ夫レ情󠄁ノ激スル所󠄁、濫ニ事端ヲ滋󠄁クシ、或ハ同胞󠄁排擠、互ニ時局ヲ亂リ、爲ニ大道󠄁ヲ誤󠄁リ、信義ヲ世界ニ失フカ如キハ、朕󠄂最モ之ヲ戒ム。宜シク擧國一家、子孫相傳ヘ、確ク神󠄀州ノ不滅ヲ信シ、任重クシテ道󠄁遠󠄁キヲ念ヒ、總力ヲ將來ノ建󠄁設ニ傾ケ、道󠄁義ヲ篤クシ、志操ヲ鞏クシ、誓テ國體ノ精󠄀華ヲ發揚シ、世界ノ進󠄁運󠄁ニ後レサラムコトヲ期󠄁スヘシ。爾臣民、其レ克ク朕󠄂カ意󠄁ヲ體セヨ。

|

朕深鑑世界之大勢與帝國之現狀,欲以非常之措置收拾時局,茲告爾忠良臣民: 朕使帝國政府,對美、英、中、蘇四國,通告受諾其共同宣言之旨。 抑圖帝國臣民康寧,偕萬邦共榮之樂者,皇祖皇宗之遺範,朕之所拳拳不措。曩所以宣戰美英二國,亦實出於庶幾帝國自存與東亞安定;如排他國主權、侵領土者,固非朕志。然交戰已閱四歲,不拘於朕陸海將兵之勇戰、朕百僚有司之勵精、朕一億眾庶之奉公,各盡最善,戰局未必好轉,世界大勢亦不我利。加之敵新使用殘虐爆彈,頻殺傷無辜;慘害所及,真至不可測。而尚繼續交戰,終不僅招來我民族之滅亡,延而可破卻人類文明。如斯,朕何以保億兆赤子,謝皇祖皇宗之神靈哉?是朕所以使帝國政府應於共同宣言也。 朕對與帝國共終始協力於東亞解放之諸盟邦,不得不表遺憾之意。致想帝國臣民,死於戰陣、殉於職域、斃於非命者,及其遺族,五內爲裂。且至於負戰傷、蒙災禍、失家業者之厚生,朕所深軫念也。惟今後帝國可受之苦難,固非尋常。爾臣民之衷情,朕善知之。然時運所趨,朕堪所難堪、忍所難忍,欲以爲萬世開太平。 朕兹得護持國體,信倚爾忠良臣民之赤誠,常與爾臣民共在。若夫情之所激、濫滋事端,或如排擠同胞、互亂時局,而爲誤大道、失信義於世界,朕最戒之。宜舉國一家,子孫相傳,確信神州不滅,念任重而道遠,傾總力於將來之建設,篤道義,鞏志操,誓發揚國體精華,可期不後於世界之進運。爾臣民,其克體朕意矣! 御名 御玺 昭和二十年八月十四日 |

后续

[编辑]1945年8月14日夜,在昭和天皇开始录音的同时,日本国内当时各大报纸的记者也被召集到首相官邸地下的防空洞[6][101]。他们每人都收到了一份用以刊登在第二天报纸上的全文《终战诏书》,同时也被告知不可在第二天,也就是8月15日中午“玉音放送”结束前将相关信息刊登和发布出去[6]。

8月15日上午10点半左右,天皇侍从德川义宽将一台美制RCA收音机带到大本营附属室,裕仁天皇从11点起将参加在这里召开的枢密院正式会议上审议终战诏书,并在隔壁的休息室里收听自己的玉音广播[122][123]。韩国王室第27代世子李垠与世子妃方子则在离皇宫不远的赤坂李王公馆内收听广播[124]。日本皇室成员高松宫与喜久子妃以及卧病在床的秩父宫与势津子妃一起在富士山东南的御殿场秩父宫离宫内收听广播[118]。闲院宫因刚升任坦克第4师团长,正准备向上司上村利道述职,于是在埼玉县浦和市的第36军司令部收听了广播[125]。贺阳宫由于在陸軍大學校任校长而没有听清这次广播,但在广播结束后他将教职员工召集到礼堂并告诉众人不要轻举妄动[126]。东久迩宫则是在多摩川别墅里以立正姿势收听了广播[126]。贞明皇太后在赤坂离宫后面地下二层防空洞一个日式房间内独自收听了玉音放送[127]。

然而当时日本政府统治下各地区以及世界各国媒体对终战的过程报道各有差异[128]。其中冲绳地区因被美军占领,电台悉数被炸毁而并未收到广播讯息,而当天的报纸也仅刊登了相关报道,未刊登诏书全文[128]。朝鲜地区由于媒体较为发达,不仅有同步广播收听,还有朝鮮放送協會等外地廣播機構轉播朝鲜语版广播,当天下午配送的报纸也同步刊登了诏书[128]。台湾地区虽然由臺灣放送協會同步转播广播,但当时作为全岛唯一报纸的《台湾新报》直到16日才刊登出诏书全文[128]。重庆方面时任委员长蒋中正在8月15日上午10点(中原時間,也就是昭和天皇《终战诏书》广播发出前一个小时[129])就通过中央广播电台发表题为《抗战胜利告全国军民及全世界人士》的演说[128]。

日本民众对天皇诏书的反应各不相同。由于广播传输质量低劣,加之天皇使用的宫廷正式用语,导致民众理解更加困惑[130]。东京皇居外聚集了大批哭泣的民众,其间不时夹杂着军官切腹自尽的枪声打断悲泣[131]。据记载在美军于8月28日正式登陆日本本土之前,因战败⽽⾃杀的不到600⼈,军队有527⼈,其中陆军394⼈、海军126⼈、护⼠3⼈,还有4⼈单位不明;另外有属于超国家主义极端分⼦39⼈⾃杀,也就是说自杀总数不到700万军人的万分之一[132]。

玉音盘在播送后长期收藏于兼具防空设施的昭和天皇居所御文库,后转移至三之丸尚藏馆,继而存入宫内厅仓库[133][134]。推测因反复播放与复制导致音质逐渐劣化[135]。

截至2014年底,实际播送使用的正版录音盘(两碟组)已成功实现音频复原(三碟组中有一碟无法播放)。适逢战后70周年的2015年实施数字修复工程,于8月1日公开原盘及修复音频,同时披露1946年5月24日录制的关于粮食问题的天皇讲话原盘[136][137](该录音1962年收录于薄膜唱片,1995年完成CD化)。借此契机,御文库防空洞自1965年以来首次公开内部照片与影像资料[133][135][138][139][140][141]。在此之前的6月30日,时任天皇、皇后、皇太子德仁親王以及秋筱宫文仁亲王四人已聆听修复后的音频[133][138]。

Niconico動畫在日本时间2015年8月15日中午12点整(玉音放送70年后)再次放送玉音[142]。共五張的玉音盤實體「正盘」歸類為天皇的個人財產(在日语敬称为「御物」),由宮內廳保管;其中一張玉音盤現藏於NHK放送博物館,在以氮氣充填的透明箱中展示,但由於材質在錄音完成後一年即會變質,實際播放尤其困難。為紀念二次大戰結束70週年,宮內廳應皇室成員提議,於2015年8月1日展示玉音盤與玉音放送數位修復版,同時展示昭和天皇召開御前會議的防空洞內部影像與聲音;與玉音盤一起保管的另一張唱片則收錄昭和天皇在1946年5月針對糧食問題的談話,也一併公開。現時日本各大媒體經常使用的玉音放送音源並非來自玉音盤,而是1946年應盟軍最高司令官總司令部(GHQ)要求製作的複本;當時負責的NHK職員額外複製一份,日後交給NHK使用。[143][144][145]

影响和争议

[编辑]

后世人们往往把昭和天皇在1945年8⽉15⽇以“⽟⾳放送”形式发表的诏书视为⽇本投降的标志[146]。《终战诏书》中的语气、措辞,以及“终战”這個暧昧不明的标题历来备受争议,导致日本究竟是“投降”还是“终止战争”、數十年后“日本是否完全履行无条件投降的要求”等議題也仍有争议[147]。但昭和天皇在《终战诏书》中明确表示接受《波茨坦宣言》末段的無條件投降要求,加上日軍《降伏文書》中也提到了投降內容,因此同盟四国(美、英、中、蘇)官方均接受了《终战诏书》[148]。盟軍最高司令官總司令部应冷战需要,最终改变了“废除天皇制”的初衷,保留了天皇制[148]。

诏书中写明接受《波茨坦公告》是针对“美、英、中、蘇四國”的,但又将“宣战于美英二国”视作问题的起源,排除了与中国和苏联之间的战争问题,呈现出创作者的意图是将战争期间限定在1941年之后[149]。千本秀树指出,这份《终战诏书》并不存在对战败的认识,“关于对中国所进行的侵略,一概不予理会”[149]。由于全文没有提到“战败”和“投降”,因此埋下了战后日本人对于战争历史错误认识的伏笔[146][150]。

國立臺灣大學歷史學系教授周婉窈主編的《台籍日本兵座談會記錄》收錄一篇「櫻特攻隊」的訪問稿,受訪的臺灣海軍特別志願兵第三期生盧永發說,玉音放送當日,許多日本軍人從收音機聽到天皇「御音」的投降宣告,個個痛不欲生、抱怨失去獻軀機會,而放聲大哭;盧永發說,當時他在宜蘭櫻特攻隊基地擔任整備兵,他與其他整備兵卻覺得莫名其妙,「是憂?是喜?一時失去了綁身的枷鎖,卻像也失去重心的感覺;不得不佩服日本忠君愛國教育的成功。」[151]

玉音放送的錄音及播出過程獲被改編成電影《日本最長的一日》,於1967年上映[152]。及後,重新改編版本《日本最漫長的一天》亦於2015年上映[152]。

其他“玉音放送”

[编辑]2011年3月11日東日本大震災後,時任天皇明仁於同月16日發表電視演講,此演講有人稱為「平成的玉音放送」[153]。2016年8月8日,明仁再透過電視談話委婉表達希望生前退位的意願,也被人称为“平成玉音放送”或“第二次的玉音放送”[154][155]。

注释

[编辑]- ^ 对当时的日本国民而言,太平洋战争始于大本营在1941年12月8日上午7点发布的《收音机临时新闻》[4]。

- ^ 由首相、外相、陆相、海相、总参谋长和军令部总长六名内阁成员参会,也可根据需要将其他阁僚加进会议[5]。

- ^ 正式而言,《终战诏书》是首次玉音放送,但1928年(昭和3年)12月2日的大礼观兵式上,曾发生广播麦克风意外拾取到昭和天皇原声并播出的插曲。数日后,宫内厅以“播送天皇原声有所顾忌”为由封存了该录音。[9]

- ^ 字面意思是极其珍贵的声音[11],原指中国皇帝的声音,后引入日语语境[12]。

- ^ 东乡茂德认为《波茨坦公告》中所透露出来的味道不同于以往的“绥靖”策略,而是包含了美国民众的厌战情绪,甚至觉得有部分美国民众认为不该要求日本无条件投降[16]。

- ^ 由近衛第1師團与木户工兵队在御文库旁望岳台下面建造的地下室,最高战争指导会议经常在此召开[25]。

- ^ 时任银座战时生活洽谈所的常务理事,与迫水久常是高中同班同学[54]。

- ^ 出自《左传》成公八年:“信以行義。義以成命”[63]。

- ^ 时任总理秘书官[65]。

- ^ 众人现场在《汉和辞典》上没有查到“义命”一词,因此接受國務大臣安井藤治的意见改为“时运之所趋”[70]。

- ^ 然而根据音响博物馆的记载,当时录音采用的设备是日本電氣音響(Denon前身)自制的便携式唱片錄音機「DP-17-K」[87]。

- ^ 其他发射台似乎也尽可能的提高了广播输出功率[114]。

參見

[编辑]參考資料

[编辑]引用列表

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 王书君 (2015),第402頁.

- ^ NHK総合文化研究所 (1995),第61頁.

- ^ 本田安次 (1977),第14頁.

- ^ 4.0 4.1 何義麟 et al. (2018),第36頁.

- ^ 5.0 5.1 半藤一利 (2009),第28頁,序章.

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 何義麟 et al. (2018),第37頁.

- ^ 升味 (2011),第456頁.

- ^ 屈庆璋 (2015),第62頁.

- ^ 竹山昭子 (2002),第141-148頁.

- ^ 10.0 10.1 庄庆鸿 (2016),第170頁.

- ^ Ohara & Buchanan (2018),第2005頁.

- ^ Heijns (2020),4.1 Foreignizing Wonders Old and New.

- ^ 13.0 13.1 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第366頁.

- ^ 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第367頁.

- ^ 15.0 15.1 半藤一利 (2009),第2頁,序章.

- ^ 潘越 & 刘海丰 (2023),第486頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第2-3頁,序章.

- ^ 18.0 18.1 18.2 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第368頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第3頁,序章.

- ^ 楊乃女 & 林建光 (2018),第125頁.

- ^ 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第369頁.

- ^ 陈多友 (2004),第20-24頁.

- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 王书君 (2015),第394頁.

- ^ 王书君 (2015),第394-395頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第33頁.

- ^ 26.0 26.1 王书君 (2015),第395-396頁.

- ^ 27.0 27.1 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第376-377,383頁.

- ^ 28.0 28.1 半藤一利 (2009),第11頁,序章.

- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 王书君 (2015),第396頁.

- ^ 30.0 30.1 30.2 半藤一利 (2009),第13頁,序章.

- ^ 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第378頁.

- ^ 陈多友 (2004),第35-36頁.

- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 楊乃女 & 林建光 (2018),第128頁.

- ^ 王书君 (2015),第396-397頁.

- ^ 杨晓 & 宋毅军 (2015),第159頁.

- ^ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 半藤一利 (2009),第17頁,序章.

- ^ 半藤一利 (2009),第19-23頁,序章.

- ^ 半藤一利 (2009),第23-25頁,序章.

- ^ 半藤一利 (2009),第24頁,序章.

- ^ 半藤一利 (2009),第25-26頁,序章.

- ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 半藤一利 (2009),第26頁,序章.

- ^ 楊乃女 & 林建光 (2018),第128-129頁.

- ^ 陈多友 (2004),第39頁.

- ^ 44.0 44.1 44.2 楊乃女 & 林建光 (2018),第129頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第32頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第127頁.

- ^ 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第383頁.

- ^ 48.0 48.1 陈多友 (2004),第41頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第253頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第253-255頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第254-255頁.

- ^ 52.0 52.1 日本读卖新闻社 (1992),第254頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第255-256頁.

- ^ 54.0 54.1 54.2 日本读卖新闻社 (1992),第256頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第255,257頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第255頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第257頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第258頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第259頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第263頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第263-264頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第264頁.

- ^ 63.0 63.1 日本读卖新闻社 (1992),第265頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第265-266頁.

- ^ 65.0 65.1 日本读卖新闻社 (1992),第266頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第266-267頁.

- ^ 67.0 67.1 67.2 日本读卖新闻社 (1992),第267頁.

- ^ 陈多友 (2004),第42頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第267-268頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第268-269頁.

- ^ 日本读卖新闻社 (1992),第265,268-269頁.

- ^ 72.0 72.1 日本读卖新闻社 (1992),第270頁.

- ^ 73.0 73.1 73.2 陈多友 (2004),第43頁.

- ^ 74.0 74.1 74.2 半藤一利 (2009),第90頁.

- ^ 75.0 75.1 75.2 太平洋战争研究会 (1985),第78頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第101頁.

- ^ 77.0 77.1 太平洋战争研究会 (1985),第79頁.

- ^ 78.0 78.1 加濑英明 (1992),第129頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第77-78頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第89頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第90頁.

- ^ 82.0 82.1 82.2 太平洋战争研究会 (1985),第97頁.

- ^ 楊乃女 & 林建光 (2018),第129-130頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第97-98頁.

- ^ 王书君 (2015),第409頁.

- ^ 86.0 86.1 半藤一利 (2009),第48頁.

- ^ 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 楊乃女 & 林建光 (2018),第130頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第42頁.

- ^ 太平洋战争研究会 (1985),第45頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第128頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第119頁.

- ^ 92.0 92.1 半藤一利 (2009),第124頁.

- ^ 93.0 93.1 93.2 93.3 加濑英明 (1992),第130頁.

- ^ 楊乃女 & 林建光 (2018),第130-131頁.

- ^ 95.0 95.1 95.2 太平洋战争研究会 (1985),第100頁.

- ^ 96.0 96.1 半藤一利 (2009),第125頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第125-126頁.

- ^ 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 半藤一利 (2009),第126頁.

- ^ 99.0 99.1 99.2 99.3 加濑英明 (1992),第131頁.

- ^ 100.0 100.1 100.2 太平洋战争研究会 (1985),第106頁.

- ^ 101.0 101.1 101.2 半藤一利 (2009),第132頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第131-132頁.

- ^ 103.0 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 加濑英明 (1992),第132頁.

- ^ 104.0 104.1 Hasegawa (2005),第244頁.

- ^ Hoyt (1986),第410頁.

- ^ The Pacific War Research Society (1968),第279頁.

- ^ The Pacific War Research Society (1968),第246頁.

- ^ Hasegawa (2005),第247頁.

- ^ Hoyt (1986),第411頁.

- ^ The Pacific War Research Society (1968),第303頁.

- ^ 王书君 (2015),第402-403頁.

- ^ 112.0 112.1 112.2 112.3 半藤一利 (2009),第222頁.

- ^ 113.0 113.1 蘇碩斌, 江昺崙 & 吳嘉浤 (2017),第279頁.

- ^ 木村哲人 (2001),第167頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第222-223頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第223頁.

- ^ 蘇碩斌, 江昺崙 & 吳嘉浤 (2017),第280頁.

- ^ 118.0 118.1 118.2 118.3 118.4 加濑英明 (1992),第138頁.

- ^ 119.0 119.1 王丽萍 & 孙盛萍 (2004),第384頁.

- ^ 北山節郎 (2005),第75、79頁.

- ^ 海外放送研究グループ (1982),第238頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第137-138頁.

- ^ 半藤一利 (2009),第223-224頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第137、142頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第138-139頁.

- ^ 126.0 126.1 加濑英明 (1992),第139頁.

- ^ 加濑英明 (1992),第143頁.

- ^ 128.0 128.1 128.2 128.3 128.4 何義麟 et al. (2018),第38頁.

- ^ 冯育军 (2015),第382頁.

- ^ Dower (1999),第34頁.

- ^ Dower (1999),第38-39頁.

- ^ 殷燕军 (2006),第615頁.

- ^ 133.0 133.1 133.2 「玉音放送」の原盤 来月にも初めて公開へ. NHK. 2015-07-09 [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-07-08).

- ^ 反乱軍の手逃れ70年…曲折あった原盤の命運. 産経ニュース. 2015-08-01 [2015-09-23]. (原始内容存档于2024-12-15).

- ^ 135.0 135.1 玉音放送、10秒以上短かった…原盤を初の公開. 読売新聞. 2015-08-01 [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-08-05).

- ^ 昭和21年5月にラジオ放送された昭和天皇のお言葉. 宮内庁. [2025-08-23]. (原始内容存档于2024-08-08) (日语).

- ^ 産経新聞. 【戦後70年・玉音放送(音声付き)公開】もう一つの玉音放送「食糧問題に関するお言葉」 戦後復興に向け国民に助け合い呼びかけ. 産経新聞:産経ニュース. 2015-08-01 [2025-08-23]. (原始内容存档于2024-09-15) (日语).

- ^ 138.0 138.1 皇居内の戦争記録、8月1日公開 防空壕内の映像など. 日本経済新聞. 2015-07-09 [2015-07-10]. (原始内容存档于2024-06-19).

- ^ 真鍋光之 & 高島博之 (2015).

- ^ 「玉音放送」原盤を初公開. NHK. 2015-08-01 [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-07-31).

- ^ よみがえる昭和天皇の肉声、原盤奪おうと事件も. 読売新聞. 2015-08-01 [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-08-05).

- ^ NHK (2015).

- ^ NHK (2015b).

- ^ 安藤健二 (2015).

- ^ 146.0 146.1 步平 (2011),第4頁.

- ^ 刘怡 (2010).

- ^ 148.0 148.1 周俊 (2017).

- ^ 149.0 149.1 陈多友 (2004),第48頁.

- ^ 赵玉明 & 艾红红 (2017),第488頁.

- ^ 黃光國 (2015).

- ^ 152.0 152.1 舒明 (2015).

- ^ 岩井克己 (2011).

- ^ 平山周吉 (2024).

- ^ 野島剛 (2016).

來源列表

[编辑]- 书籍

- 本田安次. 放送五十年史 2. 日本放送出版協会. 1977. OCLC 12171443 (日语).

- NHK総合文化研究. 放送研究と調查 5. 1995. OCLC 5179050162 (日语).

- 北山節郎. 続, 太平洋戦争メディア資料: 外務省と対外放送, ラジオ・トウキョウ小史. 緑蔭書房. 2005. ISBN 9784897742687 (日语).

- 海外放送研究グループ. NHK戦時海外放送. 原書房. 1982. ISBN 9784562013234 (日语).

- 升味準之輔. 新装版 日本政党史論 第7巻. 東京都文京区: 東京大學出版會. 2011-12-15. ISBN 978-4-13-034277-3 (日语).

- 竹山昭子. ラジオの時代 ― ラジオは茶の間の主役だった. 世界思想社. 2002. ISBN 4790709418 (日语).

- John Dower. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. W.W. Norton & Company Inc. 1999. ISBN 0-393-04686-9 (英语).

- 木村哲人. 真空管の伝説. 筑摩書房. 2001-05. ISBN 978-4480042453 (日语).

- (日)小森阳一. 天皇的玉音放送. 由陈多友翻译 初版. 生活·讀書·新知三聯書店. 2004-08. ISBN 9787108021465 (中文(中国大陆)).

- (日)半藤一利(Hando Kazutoshi). 日本最漫长的一天 决定命运的八月十五日. 由杨庆庆; 王萍; 吴小敏翻译 第1版. 重庆: 重庆出版社. 2009-03. ISBN 9787229004453 (中文(中国大陆)).

- (日)太平洋战争研究会. 日本史上最长的一天 八·一五投降纪实. 由金坚范翻译. 北京_国际文化出版公司. 1985 (中文(中国大陆)).

- (日)日本读卖新闻社. 天皇和日本投降. 由蔡德金翻译 第1版. 北京: 档案出版社. 1992. ISBN 9787800193330 (中文(中国大陆)).

- (日)加濑英明. 日本天皇投降内幕. 由吴景林翻译 第1版. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社. 1992. ISBN 9787207021052 (中文(中国大陆)).

- 步平. 跨越战后:⽇本的战争责任认识. 社会科学文献出版社. 2011. ISBN 9787509725153 (中文(中国大陆)).

- (美)赫伯特·比克斯. 真相:裕仁天皇与侵华战争. 由王丽萍; 孙盛萍翻译. 北京: 新华出版社. 2004-08. ISBN 7-5011-6759-1 (中文(中国大陆)).

- 冯育军. 巨首乾坤 第5部 并肩抗战. 长城出版社. ISBN 9787548302575 (中文(中国大陆)).

- 杨晓; 宋毅军. 抗战侧影 鲜为人知的历史细节. 广东教育出版社. 2015. ISBN 9787554808160 (中文(中国大陆)).

- 潘越; 刘海丰. 帝国的崩溃 日本1945年前后的军事与社会. 现代出版社. 2023-03. ISBN 978-7-5231-0192-6 (中文(中国大陆)).

- 屈庆璋. 战后中日关系断章. 北京: 华文出版社. 2015-11. ISBN 978-7-5075-4418-3 (中文(中国大陆)).

- 王书君. 太平洋大战3:落日. 海洋出版社. 2015-06. ISBN 9787502791773 (中文(中国大陆)).

- 殷燕军. 近代日本政治体制 = The modern Japanese political system. 中国社会科学院中日历史研究中心文库|edition= 1. 社会科学文献出版社. 2006-09. ISBN 9787802302211 (中文(中国大陆)).

- 庄庆鸿. 不一样的日本人 捍卫和平,也要携手日本人民. 清华大学出版社. 2016-04. ISBN 9787302428275 (中文(中国大陆)).

- 赵玉明; 艾红红. 中国抗战广播史料选编. 北京: 中国广播影视出版社. 2017-06. ISBN 978-7-5043-7901-6 (中文(中国大陆)).

- 何義麟; 林果顯; 楊秀菁; 黃順星. 揚聲國際的臺灣之音中央廣播電臺九十年史. 五南. 2018. ISBN 9789577632593 (中文(臺灣)).

- 蘇碩斌; 江昺崙; 吳嘉浤; 馬翊航; 楊美紅; 蔡旻軒; 張琬琳; 周聖凱; 蕭智帆. 終戰那一天: 臺灣戰爭世代的故事【終戰八十週年紀念版】 初版. 新北市: 衛城出版. 2017-12. ISBN 978-986-95334-8-5 (中文(臺灣)).

- 楊乃女; 林建光. 後人文轉向. 國立中興大學. 2018-06. ISBN 9789860560732 (中文(臺灣)).

- Ohara, Mayumi; Buchanan, John. English Language Teaching During Japan's Post-war Occupation. Taylor & Francis. 2018. ISBN 9781351654487 (英语).

- The Pacific War Research Society. Japan's Longest Day. Palo Alto, California: Kodansha International. 1968 [1965]. ISBN 9784770028877 (英语).

- Heijns, A. The Role of Henri Borel in Chinese Translation History. United Kingdom: Taylor & Francis. 2020. ISBN 9781000293777 (英语).

- Edwin P. Hoyt. Japan's War: The Great Pacific Conflict. New York: Cooper Square Press. 1986. ISBN 0-8154-1118-9 (英语).

- Tsuyoshi Hasegawa. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan. Harvard University Press. 2005. ISBN 978-0-674-01693-4 (英语).

- 网站

- 刘怡. 媒体重新考究天皇裕仁《终战诏书》_新闻中心. 新浪网. 2010-08-19 [2014-07-22]. (原始内容存档于2020-10-26) (中文(中国大陆)).

- 周俊. 扶桑谈|日本为何不愿认罪:战后美日政治博弈与妥协的结果_外交学人_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. 2017-09-02 [2024-08-15]. (原始内容存档于2024-08-15) (中文(中国大陆)).

- 岩井克己. 戦後初、天皇陛下の全国民への語りかけ. 論座. 2011-04-01 [2020-10-20]. (原始内容存档于2020-10-23) (日语).

- 「玉音放送」ニコ生で8/15正午より放送、戦後70年を終戦特番で考える. マイナビニュース. 2015-08-14 [2025-08-07]. (原始内容存档于2024-12-15) (日语).

- 舒明. 《日本最長的一天》:不同版本的對比. 香港電影評論學會. 2015-10-15 [2025-08-08]. (原始内容存档于2025-08-08) (中文(繁體)).

- 平山周吉. 「平成の玉音放送」はなぜ圧倒的に支持されたのか――戦後も護持された「国体」の謎を解く | レビュー. Book Bang -ブックバン-. 2024-07-04 [2025-08-08]. (原始内容存档于2025-08-08) (日语).

- 野島剛. 野島剛/天皇談話給日本人帶來的罪惡感 - 報導者 The Reporter. www.twreporter.org. 2016-08-13 [2025-08-08]. (原始内容存档于2025-08-08) (中文(臺灣)).

- 真鍋光之; 高島博之 (编). 宮内庁:玉音放送原盤、8月1日に初公表. 毎日新聞. 2015-07-09 [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-07-10) (日语).

- 新闻报刊

- 黃光國. 「志願兵」與肉身衝撞的「特攻隊」. 聯合報. 2015-07-30 [2015-07-30]. (原始内容存档于2015-08-02) (中文(繁體)).

- 「玉音放送」の原盤 来月にも初めて公開へ. 2015-07-09 [2025-08-06]. (原始内容存档于2015-07-08) (日语).

- NHK (编). 「玉音放送」の原盤 初公開は来月1日. 2015-07-09. (原始内容存档于2015-07-13) (日语).

- 安藤健二. 玉音放送の原盤、音声をネットで公開 これまでの音源との違いは?. ハフポスト. 2015-07-31 [2025-08-07]. (原始内容存档于2024-10-12) (日语).

延伸阅读

[编辑]- 宫内厅. 昭和天皇实录. 东京书籍株式会社 (日语).

- 下村宏. 終戦秘史. 講談社. ISBN 9784061587007 (日语).

外部鏈結

[编辑]- 玉音放送录音檔案與全文,宮內廳 (日語)(页面存档备份,存于互联网档案馆)

- YouTube上的日本天皇終戰敕詔 (日語)(页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下のおことば(日語)