廊坊事件

| 廊坊事件 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中日戰爭的一部分 | |||||||

| |||||||

| 参战方 | |||||||

|

|

| ||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||

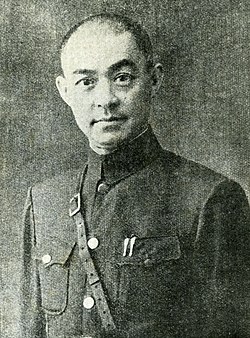

| 川岸文三郎 | 張自忠 | ||||||

| 兵力 | |||||||

| 不明 | 不明 | ||||||

| 伤亡与损失 | |||||||

| 陣亡4人 | 多數 | ||||||

廊坊事件,是指1937年(昭和12年)7月25日至7月26日在中華民國北平市(今北京市)近郊安次縣(今廊坊市)的廊坊車站(今廊坊北站)發生的中日間武裝衝突。部分史料中亦作「郎坊事件」。

背景

[编辑]在七七事變爆發後,雖然雙方簽訂了現地停戰協定,但國民革命軍第二十九軍仍於7月13日在大紅門炸毀日軍卡車,造成4名日軍死亡(即大紅門事件)[1]。7月14日又殺害日軍騎兵[1]。

7月20日,中國軍隊在盧溝橋城方向向日軍射擊,同時八寶山方向的部隊也向日軍進攻,日軍遂予以還擊[2]。廊坊事件發生後,7月26日日軍支那駐屯軍司令官獲得日本陸軍參謀總長授權,可行使武力[3][4]。27日正午,日軍要求二十九軍撤離盧溝橋與八寶山,28日正午前則要求撤出北平城及西苑部隊[5]。

然而,中方在北平廣安門挑起廣安門事件後,日軍撤回前述勸告,轉而向宋哲元(時任冀察政務委員會委員長兼二十九軍軍長)宣告軍事行動,並要求中方撤出北平城,以避免城內戰火[6]。日軍自7月28日清晨起,對北平、天津地區中國軍展開攻擊,並發布公告,聲稱此舉並非針對河北民眾,亦無意圖獲取華北,而是為了保護列強權益及僑民安全[7]。隨後兩日,日軍全面擊敗中國軍。

日本方面的觀點

[编辑]自盧溝橋事變以來,天津—北平間的日軍軍用電線多次遭中國方面切斷[8]。7月25日,廊坊附近通過中國軍兵營的日軍軍用電線故障,支那駐屯軍遂事先通知中方[a],並派出通信隊,由第20師團麾下步兵第77聯隊第11中隊(中隊長五之井淀之助中尉)護送[10]。當日下午4時半抵達廊坊,與國民革命軍第二十九軍第三十八師第113旅第226團交涉後,開始進行電線修復[10]。

晚11時10分,中國軍以步槍及輕機槍射擊,並自廊坊車站北300公尺處兵營施放迫擊砲,五之井部隊遂展開反擊[10]。天津駐屯軍接報後,派遣步兵第77聯隊(聯隊長鯉登行一大佐)增援,翌日清晨6時半至7時半參戰,並有廣部部隊北上協助,以及日軍飛行隊轟炸中國軍兵營。至上午8時,中國軍潰退至通州街道方向[8]。

參與作戰的中國軍屬於張自忠所部第三十八師,該師此前未曾與日軍發生衝突,致使日軍有所疏忽[10]。日軍傷亡為:下士官1人、士兵3人陣亡,下士官1人、士兵9人受傷,共14人死傷[8]。事件發生後,駐屯軍於上午11時申請中央授權行使兵力,並獲參謀本部第一部長同意[4]。

中國方面的觀點

[编辑]7月25日,約100名日軍被派往廊坊車站,以「電話修理」為名實際上佔領了該車站。負責防守的第38師第13旅旅長劉振三要求其撤退,但日軍拒絕。26日凌晨0時,日軍向中國軍開火,雙方爆發戰鬥。天亮後,日軍飛機對中國軍進行轟炸,並於上午7時自天津派來增援,最終中國軍兵舍被摧毀。上午10時,中國軍從廊坊附近撤退[11]。

相關條目

[编辑]註腳

[编辑]注釋

[编辑]- ^ 1.0 1.1 日中戰爭の展開塘沽停戦協定からトラウトマン工作まで 岩谷將,《防衛研究所》主任研究官

- ^ 防衛研修所戦史室 1975,第207-208頁

- ^ 日置英剛 2005,第13頁

- ^ 4.0 4.1 防衛研修所戦史室 1975,第214-215頁

- ^ 陸軍省新聞班 1937,第5-6頁

- ^ 陸軍省新聞班 1937,第6頁

- ^ 陸軍省新聞班 1937,第7-8頁

- ^ 8.0 8.1 8.2 陸軍省新聞班 1937,第3-4頁

- ^ 極東国際軍事裁判所 1968 Template:要頁面號碼

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 防衛研修所戦史室 1975,第213-214頁

- ^ サンケイ新聞社 1976 Template:要頁面號碼

出典

[编辑]參考文獻

[编辑]- サンケイ新聞社. 12 日中全面戰爭. 蔣介石祕錄. サンケイ出版. 1976. 已忽略文本“和書” (帮助)

- 日置英剛. 年表 太平洋戰爭全史. 國書刊行會. 2005. ISBN 978-4336047199. 已忽略文本“和書” (帮助); 已忽略未知参数

|month=(建议使用|date=) (帮助) - 陸軍省新聞班. 郎坊事件以後. 官報附錄 週報. 內閣印刷局. 08-04. 已忽略文本“和書” (帮助);

- 防衛研修所戰史室. 〈戰史叢書〉支那事變陸軍作戰<1>昭和十三年一月まで. 朝雲新聞社. 1975. 已忽略文本“和書” (帮助); 已忽略未知参数

|month=(建议使用|date=) (帮助) - 極東國際軍事裁判所. 極東國際軍事裁判速記錄. 雄松堂書店. 1968. 已忽略文本“和書” (帮助)

外部連結

[编辑]- 廊坊=廣安門事件. kotobank (日语).