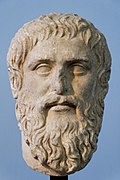

에우튀프론 딜레마

에우튀프론 딜레마(Euthyphro dilemma)는 플라톤의 대화편인 에우튀프론에 나오는 딜레마로, 소크라테스가 에우튀프론에게 묻는다. "경건함(ὅσιος, τὸ ὅσιον)은 경건하기 때문에 신들에게 사랑받는가, 아니면 신들에게 사랑받기 때문에 경건한가?" (10a)

이 딜레마는 원래 고대 그리스 신화에 적용되었지만, 현대 일신론적 종교에도 함의를 가진다. 고트프리트 빌헬름 라이프니츠는 선하고 정의로운 것이 "하느님이 그것을 원하기 때문에 선하고 정의로운가, 아니면 그것이 선하고 정의롭기 때문에 하느님이 그것을 원하는가?"라고 물었다.[1] 플라톤의 원래 논의 이후로 이 질문은 일부 유신론자들에게는 문제로 제기되었지만, 다른 이들은 이를 거짓 딜레마라고 생각했으며, 오늘날에도 신학적, 철학적 논의의 대상이 되고 있다.

딜레마

[편집]소크라테스와 에우튀프론은 플라톤의 에우튀프론에서 경건함의 본질에 대해 논한다. 에우튀프론은 (6e) 경건함(ὅσιος, τὸ ὅσιον)이 신들에게 사랑받는 것(θεοφιλής, τὸ θεοφιλές)과 같다고 제안하지만, 소크라테스는 이 제안에 문제를 발견한다. 신들 사이에 의견 불일치가 있을 수 있다는 것이다 (7e). 에우튀프론은 그의 정의를 수정하여, 경건함은 오직 모든 신들이 만장일치로 사랑하는 것이라고 한다 (9e).

이 시점에서 딜레마가 발생한다. 소크라테스는 신들이 경건하기 때문에 경건한 것을 사랑하는지, 아니면 경건한 것이 신들에게 사랑받기 때문에 경건한 것인지를 묻는다 (10a). 소크라테스와 에우튀프론은 모두 첫 번째 선택지를 숙고한다. 확실히 신들은 경건하기 때문에 경건한 것을 사랑한다. 그러나 소크라테스는 이것이 두 번째 선택지를 거부할 수밖에 없다는 것을 의미한다고 주장한다. 신들이 어떤 것을 사랑한다는 사실이 경건한 것이 왜 경건한지를 설명할 수 없다는 것이다 (10d). 소크라테스는 만약 두 가지 선택지가 모두 참이라면, 신들이 경건하기 때문에 경건한 것을 사랑하고, 경건한 것이 신들이 사랑하기 때문에 경건한 것이 되는 악순환을 초래할 것이라고 지적한다. 그리고 이것은 결국 소크라테스가 주장하듯이, 경건한 것이 신들에게 사랑받는 것과 같지 않다는 것을 의미한다. 왜냐하면 경건한 것을 경건하게 만드는 것은 신들에게 사랑받는 것을 신들에게 사랑받게 만드는 것이 아니기 때문이다. 결국, 신들에게 사랑받는 것을 신들에게 사랑받게 만드는 것은 신들이 그것을 사랑하기 때문인 반면, 경건한 것을 경건하게 만드는 것은 다른 어떤 것이기 때문이다 (9d-11a). 따라서 에우튀프론의 이론은 경건함의 본질을 제공하는 것이 아니라, 기껏해야 경건함의 한 특성을 제공하는 것이다 (11ab).

딜레마는 철학적 유신론에 적용되도록 수정될 수 있으며, 주로 기독교, 유대교, 이슬람 전통 내에서 여전히 신학적, 철학적 논의의 대상이 되고 있다. 독일 철학자이자 수학자인 고트프리트 빌헬름 라이프니츠가 이 딜레마의 버전을 제시했듯이: "하느님이 원하는 것은 무엇이든 선하고 정의롭다는 데 일반적으로 동의한다. 그러나 그것이 하느님이 원하기 때문에 선하고 정의로운 것인지, 아니면 그것이 선하고 정의롭기 때문에 하느님이 원하는 것인지; 다시 말해, 정의와 선함이 임의적인 것인지, 아니면 사물의 본질에 대한 필연적이고 영원한 진리에 속하는 것인지에 대한 질문이 남는다."[2] 많은 철학자와 신학자들이 플라톤 시대부터 에우튀프론 딜레마를 다루었지만, 항상 플라톤 대화편을 참조한 것은 아니었다. 학자 테런스 어윈에 따르면, 이 문제와 플라톤과의 연관성은 17세기와 18세기에 랄프 커드워스와 새뮤얼 클러크에 의해 부활되었다.[3] 최근에는 메타윤리학과 종교철학 분야에서 활동하는 현대 철학자들로부터 많은 관심을 받고 있다. 딜레마의 위협으로부터 유신론을 방어하려는 철학자와 신학자들은 다양한 해법을 개발했다.

해결책: 옳은 것이기 때문에 신이 명령한다

[편집]지지자들

[편집]딜레마의 첫 번째 뿔 (즉, 옳은 것은 옳기 때문에 신에 의해 명령된다)은 지성주의, 합리론, 실재론, 자연법, 객관주의를 포함한 다양한 이름으로 불린다. 대략적으로, 이는 독립적인 도덕적 기준이 존재한다는 견해이다. 즉, 일부 행동은 신의 명령과 무관하게 그 자체로 옳거나 그르다. 이것은 플라톤의 대화편에서 소크라테스와 에우튀프론이 받아들인 견해이다. 이슬람 신학의 무타질라 학파도 이 견해를 옹호했으며 (예를 들어, 나잠은 신이 불의나 거짓말에 관여할 힘이 없다고 주장했다),[4] 이슬람 철학자 이븐 루시드도 마찬가지였다.[5] 토마스 아퀴나스는 에우튀프론 딜레마를 명시적으로 다루지 않았지만, 아퀴나스 학자들은 종종 그를 이 문제의 이쪽 편에 놓는다.[6][7] 아퀴나스는 그 자체로 선하거나 악한 것과 신의 명령 때문에 선하거나 악한 것을 구분하며,[8] 변하지 않는 도덕적 기준이 자연법의 대부분을 이룬다고 보았다.[9] 따라서 그는 심지어 신조차도 십계명을 바꿀 수 없다고 주장한다 (그러나 신은 특정 경우에 개인들이 마땅히 받아야 할 것을 바꿀 수 있으며, 이는 살인이나 절도에 대한 특별한 면제처럼 보일 수도 있다고 덧붙인다).[10] 후기 스콜라주의자들 중 가브리엘 바스케스는 누구의 의지, 심지어 신의 의지에 앞서 존재하는 의무에 대해 특히 명확하게 말한다.[11][12] 근대 자연법 이론에서는 후고 그로티우스와 라이프니츠 또한 도덕을 신의 뜻보다 앞세웠으며, 도덕적 진리를 불변의 수학적 진리에 비유하고, 의지론자인 푸펜도르프와 철학적 논쟁을 벌였다.[13] 케임브리지 플라톤 학파의 벤저민 위치코트와 랄프 커드워스 같은 인물들은 의지론적 이론에 대한 근본적인 공격을 감행하여, 이후 새뮤얼 클러크와 리처드 프라이스의 합리주의적 메타윤리학의 길을 열었다.[14][15][16] 그 결과는 영원한 도덕적 기준이 어떤 식으로든 신에 의존하지만, 신의 의지와 독립적으로 그리고 신의 명령에 앞서 존재한다는 견해였다. 이 에우튀프론 딜레마의 뿔을 받아들이는 현대 종교 철학자로는 리처드 스윈번과[17][18] T. J. 모슨이 있다[19] (단, 복잡한 내용은 아래 참조).

비판

[편집]- 주권: 만약 신의 의지와 독립된 도덕적 기준이 있다면, "[신이 주권을 가지지 못하는] 어떤 것이 있다. 신은 도덕의 법칙에 구속되며 그 설립자가 아니다. 더욱이, 신의 선함은 그가 독립적인 도덕적 기준에 얼마나 부합하는지에 달려 있다. 따라서 신은 절대적으로 독립적이지 않다."[20] 이 첫 번째 뿔을 취하고 도덕을 "필연적이고 불변하는" 것으로 보는 18세기 철학자 리처드 프라이스는 다음과 같이 반론을 제기한다. "이것은 신과는 별개로, 그로부터 독립적이며, 똑같이 영원하고 필연적인 어떤 것을 세우는 것처럼 보일 수 있다."[21]

- 전능: 이러한 도덕적 기준은 신의 권능을 제한할 것이다. 심지어 신조차도 악한 것을 명령하여 그것을 선하게 만들 수 없다. 이 점은 이슬람 신학에서 영향력이 있었다. "신과 관련하여, 객관적인 가치들은 그가 원하는 대로 행하는 권능에 대한 제한 요소로 나타났다... 아샤리는 신의 행동에 대한 기준으로 작용할 수 있는 객관적인 가치들의 존재를 부정함으로써 전체 문제를 해결했다."[22] 유사한 우려는 중세 의지론자들인 둔스 스코투스와 오컴의 윌리엄을 이끌었다.[23] 현대 철학자 리처드 스윈번은 이 뿔에 대해 다음과 같이 말한다. "그가 선택하는 어떤 행위도 의무화할 수 없다면, 이는 신의 권능에 대한 제한처럼 보인다... [또한] 신이 우리에게 명령할 수 있는 것을 제한하는 것처럼 보인다. 신이 신이라면, 그의 의지와 독립적으로 잘못된 것을 우리에게 명령할 수 없다."[24]

- 의지의 자유: 더욱이, 이러한 도덕적 기준은 신의 의지의 자유를 제한할 것이다. 신은 그것들에 반하는 어떤 것도 명령할 수 없으며, 아마도 그것들에 따라 명령할 수밖에 없을 것이다.[25] 마크 머피가 말하듯이, "만약 도덕적 요구사항들이 신이 그것들을 원하기 전에 존재했고, 흠 없는 신이 위반할 수 없는 요구사항들이었다면, 신의 자유는 손상되었을 것이다."[26]

- 신 없는 도덕: 만약 신과 독립적인 도덕적 기준이 있다면, 신이 존재하지 않더라도 도덕은 그 권위를 유지할 것이다. 이 결론은 근세 정치 이론가 후고 그로티우스에 의해 명시적으로 (그리고 악명 높게) 도출되었다. "우리가 [자연법에 대해] 말해 온 것은, 우리가 가장 극악무도하게 양보할 수 없는 것, 즉 신이 없거나 인간사에 관심이 없다고 양보하더라도 어느 정도 타당성을 가질 것이다."[27] 이러한 관점에서 신은 더 이상 "입법자"가 아니라 기껏해야 도덕의 기초에서 중요한 역할을 하지 않는 "법 전달자"일 뿐이다.[28] 비신론자들은 이 점을 활용하여, 주로 신 존재에 대한 도덕적 논증을 무력화시키는 방법으로 사용했다. 만약 도덕이 애초에 신에 의존하지 않는다면, 그러한 논증은 시작부터 실패한다.[29]

비판에 대한 답변

[편집]현대 철학자 조슈아 호프만과 게리 S. 로젠크란츠는 신명론을 도덕을 임의적인 것으로 만드는 "가치의 주관적 이론"이라고 낙인찍으며 딜레마의 첫 번째 뿔을 택한다.[30] 그들은 "옳고 그름, 선하고 악한 것이 어떤 의미에서는 누구의 믿음, 욕구 또는 선호와도 독립적이다"는 도덕 이론을 받아들인다.[31] 그들은 첫 번째 뿔에서 언급된 문제들을 다루지 않지만, 신의 전능함과 관련된 문제, 즉 신이 독립적으로 악한 것을 초래할 수 없다는 점에서 그의 능력이 제약을 받을 수 있다는 문제를 고려한다. 이에 대해 그들은 신이 전능하더라도 그가 초래할 수 없는 상태가 있음을 지적하며, 전능함은 "최대 권능"의 문제이지 가능한 모든 상태를 초래할 수 있는 능력의 문제가 아니라고 답한다. 그리고 신이 존재하지 않는 것이 불가능하다고 가정하면, 두 개 이상의 전능한 존재가 있을 수 없으므로, 어떤 존재도 신보다 더 많은 권능을 가질 수 없다는 것이다 (예: 전능하지만 전선하지 않은 존재). 따라서 신의 전능함은 온전히 유지된다.[32]

리처드 스윈번과 T. J. 모슨은 약간 더 복잡한 견해를 가지고 있다. 그들은 둘 다 필연적인 도덕적 진리에 관해서는 딜레마의 첫 번째 뿔을 취한다. 그러나 신의 명령이 완전히 무관한 것은 아닌데, 신과 그의 의지가 여전히 우연적인 도덕적 진리에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.[33][34][18][19] 한편으로, 가장 근본적인 도덕적 진리는 신이 존재하든 아니면 신이 무엇을 명령했든 상관없이 참이다. "대량학살과 아이들 고문은 잘못된 것이며, 어떤 사람이 어떤 명령을 내리더라도 계속해서 잘못된 것이다."[24] 스윈번에 따르면, 그러한 진리는 논리적 필연성의 문제로서 참이기 때문이다. 논리 법칙처럼, 모순 없이 그것들을 부정할 수 없다.[35] 이 병렬은 앞서 언급된 신의 주권, 전능, 자유의 문제에 대한 해결책을 제공한다. 즉, 도덕의 이러한 필연적 진리는 논리 법칙보다 더 큰 위협을 제기하지 않는다.[36][37][38] 다른 한편으로, 신의 의지에는 여전히 중요한 역할이 있다. 첫째, 도덕적 의무를 직접적으로 만들 수 있는 신의 명령이 있다. 예를 들어, 화요일 대신 일요일에 예배하라는 명령이다.[39] 특히, 스윈번과 모슨이 딜레마의 두 번째 뿔을 택하는 이러한 명령조차도 궁극적이고 파생되지 않은 권위를 가지지는 않는다. 오히려, 그것들은 창조자이자 유지자이며 우주의 소유자로서의 신의 역할과, 은인과 소유자에게 제한적인 고려를 해야 한다는 필연적인 도덕적 진리와 함께 의무를 생성할 뿐이다.[40][41] 둘째, 신은 어떤 종류의 우주를 창조할지 결정함으로써 간접적인 도덕적 차이를 만들 수 있다. 예를 들어, 공공 정책이 도덕적으로 선한지 여부는 신의 창조 행위에 간접적으로 의존할 수 있다. 정책의 선함이나 나쁨은 그 효과에 달려 있을 것이며, 그 효과는 다시 신이 창조하기로 결정한 우주의 종류에 달려 있을 것이다.[42][43]

해결책: 신이 명령하기 때문에 옳은 것이다

[편집]지지자들

[편집]딜레마의 두 번째 뿔 (즉, 옳은 것은 신이 명령했기 때문에 옳다)은 때때로 신명론 또는 의지론으로 알려져 있다. 대략적으로, 이는 신의 의지 외에는 도덕적 기준이 없다는 견해이다. 즉, 신의 명령이 없다면 어떤 것도 옳거나 그르지 않을 것이다. 이 견해는 둔스 스코투스가 부분적으로 옹호했는데, 그는 십계명의 모든 계명이 가장 엄격한 의미에서 자연법에 속하는 것은 아니라고 주장했다.[44] 스코투스는 신에 대한 우리의 의무 (전통적으로 첫 번째 돌판에 있는 것으로 생각되는 처음 세 계명)는 자명하고, 정의상 참이며, 신에 의해서도 바뀔 수 없지만, 타인에 대한 우리의 의무 (두 번째 돌판에 있는 것)는 신에 의해 임의적으로 의지되었으며, 신이 그것들을 철회하고 대체할 권능 안에 있다고 주장했다 (그러나 세 번째 계명인 안식일을 거룩히 지키라는 것은 양쪽 모두의 성격을 띠는데, 우리는 신에게 예배를 드려야 할 절대적인 의무가 있지만, 자연법상 특정한 날에 예배를 드려야 할 의무는 없다). 그러나 스코투스는 마지막 일곱 계명은 "[자연법]과 매우 일치하지만, 그 용어 자체로 알려지고 [그 용어를 이해하는] 어떤 지성도 필연적으로 아는 최초의 실천적 원리로부터 필연적으로 따르지는 않는다. 그리고 두 번째 돌판의 모든 계명은 이러한 두 번째 방식으로는 자연법에 속한다는 것이 확실하다. 왜냐하면 그 정당성이 필연적으로 알려진 최초의 실천적 원리들과 매우 일치하기 때문이다."라고 지적한다.[45][46][47][48] 스코투스는 평화로운 사회의 예를 들어 이 입장을 정당화하며, 사유 재산의 소유가 평화로운 사회를 위해 필수적인 것은 아니지만, "성격이 약한 사람들"은 사유 재산이 없을 때보다 있을 때 더 쉽게 평화로워질 수 있다고 언급한다.

오컴의 윌리엄은 더 나아가 (모순이 없으므로) 신이 우리에게 신을 사랑하지 말라고[49] 심지어 신을 미워하라고 명령할 수도 있다고 주장했다.[50] 후에 스콜라주의자인 피에르 다이이와 그의 제자 장 드 제르송은 에우튀프론 딜레마에 명시적으로 맞서, 신은 "선한 행동이 선하기 때문에 명령하거나 악한 행동이 악하기 때문에 금지하는 것이 아니라... 이러한 것들이 명령되었기 때문에 선하고 금지되었기 때문에 악하다"는 의지론적 입장을 취했다.[51] 개신교 개혁가 마르틴 루터와 장 칼뱅은 모두 신의 의지의 절대적 주권을 강조했으며, 루터는 "[신의] 의지에는 그것에 대한 규칙이나 척도로 제시될 수 있는 원인이나 이유가 없다"라고 썼고,[52] 칼뱅은 "[신이] 원하는 모든 것은 그가 원한다는 단순한 사실만으로도 의롭다고 여겨져야 한다"고 썼다.[53] 신의 절대적 권능에 대한 의지론적 강조는 르네 데카르트에 의해 더욱 발전되었는데, 그는 신이 논리학과 수학의 영원한 진리를 자유롭게 창조했으며, 따라서 신은 원에게 불균등한 반지름을 주거나,[54] 삼각형에게 180도 이외의 내각을 주거나, 심지어 모순을 참으로 만들 수 있다고 주장했다.[55] 데카르트는 오컴의 견해를 명시적으로 지지했다. "왜 [신이] 그의 피조물 중 하나에게 이 명령 [즉, 신을 미워하라는 명령]을 내릴 수 없었겠는가?"[56] 토머스 홉스는 신의 정의를 "거역할 수 없는 권능"으로 축소시켰는데[57] (브램홀 주교가 이것이 "모든 법을 뒤집는다"고 불평했다).[58] 그리고 윌리엄 페일리는 모든 도덕적 의무가 신의 명령에 따라 행동함으로써 지옥을 피하고 천국에 들어가려는 이기적인 "충동"에 근거한다고 주장했다.[59] 이슬람의 아샤리트 신학자들, 그중에서도 특히 가잘리는 의지론을 받아들였다. 학자 조지 후라니는 이 견해가 "아마도 다른 어떤 문명보다 이슬람에서 더 두드러지고 널리 퍼져 있었다"고 썼다.[60][61] 루트비히 비트겐슈타인은 "선함의 본질에 대한 두 가지 해석" 중에서 "선은 신이 그것을 원한다는 사실 때문에 선하다"는 것이 "더 심오하다"고 말했으며, "신은 선하기 때문에 선한 것을 원한다"는 것은 "선한 것이 어떤 추가적인 토대를 가질 수 있는 '것처럼' 행동한다는 점에서 피상적이고 합리주의적인 것"이라고 말했다.[62] 오늘날 신명론은 많은 종교 철학자들에 의해 옹호되지만, 일반적으로 제한된 형태로 (아래 참조) 이루어진다.

비판

[편집]이 딜레마의 뿔 또한 여러 문제에 직면한다.

- 도덕에 대한 이유 없음: 만약 신의 의지 외에 다른 도덕적 기준이 없다면, 신의 명령은 임의적이다 (즉, 순수한 변덕이나 변덕에 기반한다). 이것은 도덕이 궁극적으로 이유에 기반하지 않는다는 것을 의미할 것이다. "만약 신학적 의지론이 참이라면, 신의 명령/의도는 임의적이어야 한다; [그러나] 도덕이 전적으로 임의적인 것에 의존할 수는 없다... [왜냐하면] 어떤 도덕적 상태가 존재한다고 말할 때, 우리는 그 도덕적 상태가 다른 상태보다 존재하는 이유가 있다고 생각하기 때문이다."[63] 그리고 마이클 J. 머리와 마이클 레아가 말하듯이, 이것은 또한 "도덕이 진정으로 객관적이라는 개념에 의문을 제기"할 것이다.[64] 추가적인 문제는 신에 대한 두려움 때문에 또는 그로부터 보상을 받으려는 시도로만 행동한다면 진정한 도덕적 행동이 어떻게 존재할 수 있는지 설명하기 어렵다는 것이다.[65]

- 신에 대한 이유 없음: 이러한 임의성은 또한 신의 현명하고 합리적인 존재로서의 지위, 즉 항상 좋은 이유로 행동하는 존재로서의 지위를 위태롭게 할 것이다. 라이프니츠가 썼듯이: "만약 그가 단지 어떤 독재적인 권능만을 가지고 있다면, 만약 임의적인 의지가 합리성을 대신한다면, 그리고 폭군의 정의에 따라 정의가 가장 강력한 자에게 기분 좋은 것에 불과하다면 그의 정의와 지혜는 어디에 있겠는가? 게다가 모든 의지 행위는 의지하는 어떤 이유를 가정하며, 이 이유는 당연히 그 행위에 선행해야 하는 것처럼 보인다."[66]

- 무엇이든 가능하다:[67] 이러한 임의성은 또한 신의 명령만으로 무엇이든 선해질 수 있고 무엇이든 나빠질 수 있다는 것을 의미할 것이다. 따라서 신이 우리에게 "서로에게 무의미한 고통을 가하라"고[68] 또는 "그 자체를 위한 잔인함"에[69] 또는 "희생자들에게 극심하고 장기간의 고통을 수반하는 특히 잔인한 의식에서 무작위로 선택된 10세 아동을 매년 희생시키라"고[70] 명령했다면, 우리는 도덕적으로 그렇게 해야 할 의무가 있을 것이다. 17세기 철학자 랄프 커드워스가 말했듯이: "가장 심하게 악하거나 가장 더럽게 불공정하거나 부정직한 것으로 상상할 수 있는 어떤 것도, 만약 그것이 이 전능한 신에 의해 명령되었다고 가정한다면, 그 가설에 따라 즉시 거룩하고, 공정하고, 의롭게 되어야만 할 것이다."[71]

- 도덕적 우연성: 만약 도덕이 신의 완벽하게 자유로운 의지에 의존한다면, 도덕은 그 필연성을 잃을 것이다. "만약 신이 실제로 사랑하는 것과 다른 것을 사랑하는 것을 막을 수 있는 것이 없다면, 선함은 세계마다 또는 시간마다 변할 수 있다. 이는 도덕에 대한 주장이 참이라면 필연적으로 참이라고 믿는 사람들에게는 명백히 반대할 만한 것이다."[67] 다시 말해, 어떤 행동도 필연적으로 도덕적이지 않다. 신이 그렇게 결정했다면 어떤 옳은 행동도 쉽게 잘못될 수 있었을 것이며, 오늘날 옳은 행동도 신이 그렇게 결정한다면 내일 쉽게 잘못될 수 있을 것이다. 실제로 일부는 신명론이 일반적인 도덕적 수반 개념과 양립할 수 없다고 주장했다.[72]

- 신의 명령은 왜 의무적인가?: 단순한 명령은 명령하는 자가 어떤 명령 권한을 가지지 않는 한 의무를 만들지 않는다. 그러나 이 명령 권한 자체가 그 명령들 (즉, 명령에 복종하라는 명령)에 기반할 수는 없다. 그렇지 않으면 악순환이 초래된다. 따라서 신의 명령이 우리에게 의무를 지우려면, 그는 자신의 의지 외의 다른 원천으로부터 명령 권한을 파생해야 한다. 커드워스가 말했듯이: "누구도 자신의 명령에 복종해야 할 다른 사람들의 권위와 의무를, 사람들이 그에게 복종하도록 요구되거나 의무가 부여되거나 구속되어야 한다는 자신의 만든 법률에 기반을 두었다는 말은 결코 들어본 적이 없다. 그러므로 모든 법률에서 의지되는 것이 사람들이 구속되거나 의무가 부여되도록 하는 것이 아니라면, 이것은 명령하는 자의 단순한 의지의 산물이 될 수 없으며, 다른 어떤 것, 즉 명령하는 자의 권리나 권위로부터 나와야 한다."[73] 악순환을 피하기 위해, 우리는 우리의 의무가 우리를 창조해 준 신에 대한 감사에서 비롯된다고 말할 수도 있다. 그러나 이것은 우리의 은인에게 감사해야 할 어떤 독립적인 도덕적 기준을 전제한다. 18세기 철학자 프랜시스 허치슨이 썼듯이: "신과 협력하도록 자극하는 이유는 이것인가, '신은 우리의 은인인가?' 그렇다면 은인과 협력하도록 자극하는 이유는 무엇인가?"[74] 또는 마지막으로, 토머스 홉스의 견해로 돌아갈 수도 있다. "신이 사람들을 다스리고 그의 법을 어기는 자들을 처벌하는 자연법은 그들을 창조했기 때문이 아니라 (마치 그가 자신의 은혜에 대한 감사로 순종을 요구하는 것처럼), 그의 저항할 수 없는 권능에서 비롯된다."[75] 다시 말해, 힘이 정의를 만든다.

- 신의 선함: 만약 모든 선함이 신의 의지의 문제라면, 신의 선함은 어떻게 될 것인가? 따라서 윌리엄 올스턴은 "도덕적 선함의 기준은 신의 명령에 의해 설정되므로, 신이 도덕적으로 선하다고 말하는 것은 단지 그가 자기 자신의 명령에 복종한다는 것을 의미할 뿐이다... 신이 자신이 설교하는 것을 실천한다는 것, 그것이 무엇이든 간에"라고 썼다.[68] 허치슨은 그러한 견해를 "무의미한 동어반복"으로 간주하며, "신은 신이 원하는 것을 원한다"는 것과 다름없다고 보았다.'"[76] 또는 라이프니츠가 말했듯이, 신명론자들은 "신에게 선하다는 칭호를 박탈한다. 만약 그가 아주 다른 일을 하면서도 똑같이 잘했을 수 있다면, 그가 행한 일에 대해 그를 칭찬할 어떤 이유가 있겠는가?"[77] 유사한 요점은 C. S. 루이스에 의해 제기되었다. "만약 선함이 신이 명령하는 것으로 정의된다면, 신 자신의 선함은 의미가 없게 되고, 전능한 악마의 명령도 '의로운 주'의 명령과 동일한 주장을 가질 것이다."'"[78] 또는 다시 라이프니츠: "이 견해는 신과 악마를 거의 구별하지 못할 것이다."[79] 즉, 신명론이 신의 선함을 사소하게 만들기 때문에, 신과 전능한 악마의 차이를 설명할 수 없다는 것이다.

- 존재-당위 문제와 자연주의적 오류: 데이비드 흄에 따르면, "신의 존재"와 같은 일반적인 '이다' 명제로부터 '해야 한다' 관계를 특징으로 하는 도덕적 명제가 어떻게 추론될 수 있는지 알기 어렵다.[80] 따라서 신명론은 신의 명령에 대한 일반적인 '이다'로부터 도덕적 '해야 한다'를 추론하는 죄를 범한다.[81] 비슷한 맥락에서 G. E. 무어는 (그의 열린 질문 논증으로) '선함'이라는 개념은 정의할 수 없으며, 이를 자연주의적 또는 형이상학적 용어로 분석하려는 모든 시도는 이른바 "자연주의적 오류"를 범한다고 주장했다.[82] 이것은 신의 의지로 도덕을 분석하는 모든 이론을 차단할 것이다. 실제로 나중에 신명론에 대한 논의에서 무어는 "우리가 어떤 행동을 옳거나 그르다고 주장할 때, 우리는 어떤 존재나 존재들의 집합의 마음에 대한 주장만을 하는 것이 아니다"라고 결론지었다.[83]

- 신 없는 도덕성: 만약 모든 도덕이 신의 의지의 문제라면, 신이 존재하지 않는다면 도덕성도 존재하지 않는다. 이것이 슬로건에 담긴 생각이다 (자주 도스토옙스키에게 귀속되는) "신이 없다면, 모든 것이 허용된다." 신명론자들은 이것이 그들의 견해에 대한 문제인지 아니면 미덕인지에 대해 의견이 다르다. 많은 이들은 도덕이 정말로 신의 존재를 요구하며, 이것이 실제로 무신론의 문제라고 주장한다. 그러나 신명론자 로버트 메리휴 애덤스는 "사랑하는 신이 없다면 어떤 행동도 윤리적으로 잘못되지 않을 것"이라는 이 생각이 "많은 사람들에게 (적어도 처음에는) 믿기지 않을 것"이며, 그의 이론이 "[역설적인 분위기]를 해소해야 한다"고 주장한다.[84]

해결책: 제한적 신명론

[편집]에우튀프론 딜레마에 대한 일반적인 답변 중 하나는 가치와 의무 사이의 구분에 초점을 맞춘다. 옳고 그름(또는 요구되거나 금지되거나 허용되는 것)에 관한 의무는 의지론적으로 다루어진다. 그러나 선함과 악함에 관한 가치는 신의 명령과 독립적인 것으로 다루어진다. 그 결과는 도덕의 특정 영역, 즉 의무의 의무론적 영역에만 적용되는 제한적 신명론이다. 이 답변은 프란시스코 수아레스의 『법률론』에서의 자연법과 의지론 논의에서 발견되며[85] 로버트 M. 애덤스,[86] 필립 L. 퀸,[87] 윌리엄 올스턴의 저작에서 볼 수 있듯이 현대 종교 철학에서 두드러진다.[88]

이러한 관점의 중요한 매력은 선함과 악함, 그리고 신 자신의 도덕적 속성에 대한 비의지론적 접근을 허용하기 때문에, 의지론과 관련된 앞서 언급된 문제들 중 일부가 해결될 수 있다는 점이다. 신의 명령은 임의적이지 않다. 궁극적으로 이러한 선함과 악함에 기반한 명령을 안내하는 이유가 있다.[89] 신은 끔찍한 명령을 내릴 수 없다. 신 자신의 본질적인 선함[81][90][91] 또는 사랑하는 성품[92]이 부적절한 명령을 내리는 것을 막을 것이다. 신의 명령에 복종해야 하는 우리의 의무는 순환논법으로 귀결되지 않는다. 대신, 그 적절성 자체가 신의 명령과 독립적인 감사에 기반할 수 있다.[93] 이러한 제안된 해결책들은 논쟁의 여지가 있으며,[94] 일부는 이 견해를 다시 첫 번째 뿔과 관련된 문제로 이끈다.[95]

이러한 견해에는 한 가지 문제가 남아 있다. 만약 신 자신의 본질적인 선함이 신의 명령에 의존하지 않는다면, 그것이 무엇에 의존하는지에 대한 질문이 남는다. 아마도 신 외의 다른 어떤 것에 의존할 것이다. 여기서 제한적 신명론은 플라톤을 연상시키는 견해와 일반적으로 결합된다. 신은 선함의 궁극적인 기준과 동일하다는 것이다.[96] 올스턴은 프랑스에 있는 표준 미터 원기의 비유를 제시한다. 어떤 것이 표준 미터 원기와 길이가 같다는 점에서 미터 길이이며, 마찬가지로 어떤 것이 신에게 근접한다는 점에서 선하다. 만약 신이 선함의 궁극적인 기준으로 왜 식별되는지 묻는다면, 올스턴은 이것이 "마지막 지점"이며 더 이상의 설명은 없지만, 이는 근본적인 도덕적 기준을 주장하는 견해보다 더 임의적이지 않다고 덧붙인다.[97] 따라서 이 견해에서는 선함이 신의 의지와 독립적임에도 불구하고 여전히 신에 의존하며, 따라서 신의 주권은 온전히 유지된다.

이 해결책은 웨스 모리슨에 의해 비판받았다. 만약 우리가 선함의 궁극적인 기준을 신의 본성과 동일시한다면, 우리는 그것을 신의 특정 속성들(예: 사랑하는 것, 정의로운 것)과 동일시하는 것처럼 보인다. 그렇다면 딜레마가 다시 나타난다. 신은 그러한 속성들을 가지고 있기 때문에 선한가, 아니면 그러한 속성들이 신이 그것들을 가지고 있기 때문에 선한가.[98] 그럼에도 불구하고, 모리슨은 신의 본질적인 선함에 호소하는 것이 신명론자의 최선의 선택이라고 결론짓는다. 그러나 만족스러운 결과를 내기 위해서는 신의 선함을 사소하게 만들지 않고 신을 독립적인 선함의 기준에 종속시키지 않는 방식으로 신의 선함을 설명해야 할 것이다.[99]

도덕 철학자 피터 싱어는 "신은 선하며" 고문과 같은 것을 결코 지지할 수 없다는 관점에 반대하며, 이를 주장하는 사람들은 "스스로 만든 덫에 걸려 있다. 왜냐하면 그들은 신이 선하다는 주장을 통해 무엇을 의미할 수 있겠는가? 신이 신에게 승인받는다는 것인가?"라고 말한다.[100]

해결책: 거짓 딜레마

[편집]아우구스티누스, 안셀무스 칸투아리엔시스, 토마스 아퀴나스는 모두 에우튀프론 딜레마가 제기하는 문제에 대해 글을 썼지만, 나중에 윌리엄 제임스[101]와 비트겐슈타인[62]처럼 그 이름을 직접 언급하지는 않았다. 철학자이자 안셀무스 학자인 캐서린 A. 로저스는 많은 현대 종교 철학자들이 신과 독립적으로 플라톤적 추상물로서 존재하는 참 명제들이 있다고 가정한다고 언급한다.[102] 이 명제들 중에는 도덕 질서를 구성하는 명제들도 있는데, 신은 선하기 위해 이 질서에 부합해야 한다.[103] 그러나 고전적인 유대-기독교 유신론은 신의 전능함과 모순되기 때문에 이러한 견해를 거부한다. 전능함은 신과 그가 만든 것이 전부여야 한다고 요구하기 때문이다.[102] 로저스는 "고전적 전통은 에우튀프론 딜레마의 다른 뿔, 즉 신명론도 피한다"고 지적한다.[104] 따라서 고전적 유신론적 관점에서 에우튀프론 딜레마는 거짓이다. 로저스가 말하듯이, "안셀무스는 그 이전의 아우구스티누스와 그 이후의 아퀴나스처럼 에우튀프론 딜레마의 두 뿔을 모두 거부한다. 신은 도덕 질서에 부합하지도 않고, 도덕 질서를 발명하지도 않는다. 오히려 신의 본성 자체가 가치의 기준이다."[102] 피터 기치가 제기한 또 다른 비판은 딜레마가 경건한 행위를 결정함으로써 거꾸로 작업하기보다는 경건함에 맞는 정의를 찾아야 한다고 암시한다는 것이다 (즉, 경건한 행위를 나열하기 전에 경건함이 무엇인지 알아야 한다).[105] 또한 어떤 유용한 목적을 달성하지 않고 신을 섬기기 위해 의도된 것이라면 경건하지 않을 수도 있다고 암시한다. 전율 신학자 그레고리 스콧 매켄지는 에우튀프론 딜레마는 기독교인 화자가 토라의 영원한 연속성을 믿을 경우에만 거짓 딜레마로 간주될 수 있다고 주장한다.[106]

유대 사상

[편집]거짓 딜레마에 대한 답변의 근거, 즉 신의 본성이 가치의 기준이라는 주장은 딜레마 자체보다 앞서 존재하며, 기원전 8세기 히브리 예언자들인 아모스, 호세아, 미가, 이사야의 사상에서 처음 나타났다. (아모스는 소크라테스보다 약 3세기, 전통적으로 최초의 그리스 철학자로 간주되는 탈레스보다 2세기 앞서 살았다.) 영국 학자 노먼 H. 스네이스는 "그들의 메시지는 이전의 모든 사상에 비해 상당한 진보를 이루었다고 모두에게 인정받고 있다"고 썼다.[107] 특히 "가난하고 억압받는 자들에 대한 특별한 고려"에서 그러하다.[108] 스네이스가 관찰했듯이, 히브리어로 의로움을 뜻하는 tsedeq은 "실제로 땅에서 신의 뜻이 확립되는 것"을 의미한다. 여기에는 정의가 포함되지만, 그 이상을 포함한다. "왜냐하면 신의 뜻은 정의보다 더 넓기 때문이다. 그는 땅 위의 무력한 자들에게 특별한 관심을 기울인다."[109] tsedeq은 "모든 것이 판단되는 규범"이며 "전적으로 신의 본성에 달려 있다."[110]

히브리어에는 추상명사가 거의 없다. 그리스인들이 아이디어나 추상적인 것으로 생각했던 것을 히브리인들은 활동으로 생각했다.[111] 철학자들의 그리스어 디카이오쉬네 (정의)와 달리, tsedeq은 이 세상의 일들로부터 추상화된 아이디어가 아니다. 스네이스가 썼듯이:

Tsedeq은 여기서 일어나는 어떤 것이며, 볼 수 있고, 인식할 수 있고, 알 수 있다. 따라서 히브리인이 tsedeq (의로움)을 생각할 때, 그는 일반적인 의로움이나 아이디어로서의 의로움을 생각하지 않았다. 오히려 그는 특정한 의로운 행위, 즉 시간과 공간에 고정되어 정확하게 묘사할 수 있는 구체적인 행동을 생각했다... 만약 그 단어가 그에게 어떤 일반적인 의미를 가졌다면, 그것은 일련의 사건들 전체, 즉 많은 특정 사건들의 총합으로 표현되었을 때였다.[110]

히브리인의 보편 논쟁에 대한 입장과 다른 많은 것들에 대한 입장은 플라톤의 입장과 매우 달랐으며, 에우튀프론 딜레마와 같은 것을 배제했다.[112] 이것은 변하지 않았다. 2005년에 조나단 색스는 "유대교에는 에우튀프론 딜레마가 존재하지 않는다"고 썼다.[113] 유대인 철학자 아비 사기와 대니얼 스태트먼은 에우튀프론 딜레마를 "오도적"이라고 비판했는데, "그것이 포괄적이지 않기 때문"이며, 세 번째 선택지, 즉 신이 "자신의 본성에서만 행동한다"는 것을 빼놓기 때문이다.[114]

토마스 아퀴나스

[편집]아퀴나스의 관점에서 추상적인 것을 존재하는 것뿐만 아니라 완전히 지정된 특정한 것보다 더 완벽한 본보기로 말하는 것은 일반성과 모호함을 강조하는 것이다.[115] 이 분석에 따르면, 에우튀프론 딜레마의 첫 번째 뿔에 있는 추상적인 "선함"은 불필요한 혼란이다. 아퀴나스는 아리스토텔레스의 정의, "선은 모든 사람이 바라는 것"을 자주 인용하며 승인했다.[116][117] 그가 명확히 했듯이, "우리가 선은 모든 사람이 바라는 것이라고 말할 때, 모든 종류의 선한 것이 모든 사람에게 바람직하다는 의미가 아니라, 바람직한 것은 무엇이든 선의 본성을 가진다는 의미로 이해해야 한다."[118] 다시 말해, 악을 바라는 사람들도 "단지 선의 측면에서", 즉 바람직한 것의 측면에서만 그것을 바란다.[119] 선을 바라는 것과 악을 바라는 것의 차이는 전자는 의지와 이성이 조화를 이루는 반면, 후자는 불화를 이룬다는 점이다.[120]

아퀴나스의 죄에 대한 논의는 신의 본성이 가치의 기준이 되는 이유에 대한 그의 철학적 설명을 이해하는 좋은 출발점을 제공한다. 그는 "모든 죄는 지나가는 [즉, 궁극적으로 비현실적이거나 거짓된] 선을 갈망하는 데 있다"고 썼다.[121] 따라서 "어떤 의미에서는 소크라테스의 말이 사실이다. 즉, 아무도 완전한 지식으로 죄를 짓지 않는다는 것이다."[122] "이해의 무지 없이는 의지에서 죄가 발생하지 않는다."[123] 그러나 신은 완전한 지식(전지)을 가지고 있으므로, (소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스뿐만 아니라 아퀴나스의 정의에 따라) 선한 것 외에는 결코 아무것도 의지할 수 없다. 이것이 신의 자유, 따라서 그의 전능함을 제한할 것이라고 주장되어 왔다. 예를 들어, 니콜라이 하르트만은 "선에 대한 자유가 동시에 악에 대한 자유가 아닐 수는 없다"고 썼다.[124] 그러나 요제프 피퍼는 그러한 주장이 신에 대한 허용할 수 없는 의인화된 개념에 기반한다고 반박한다.[125] 인간의 경우, 아퀴나스가 말했듯이, 죄를 지을 수 있다는 것은 실제로 자유의 결과이거나,[126] 심지어 자유의 표시(quodam libertatis signum)이기도 하다.[127] 다시 말해, 인간은 신에 의해 조종되어 항상 옳은 일을 하는 꼭두각시가 아니다. 그러나 "악을 의지할 수 있는 것이 자유 의지의 본질에 속하지 않는다."[128] "악을 의지하는 것은 자유도 아니며 자유의 일부도 아니다."[127] 바로 인간의 피조물됨, 즉 신이 아니며 따라서 전지하지 않음이 그들을 죄를 지을 수 있게 만드는 것이다.[129] 결과적으로, 피퍼는 "죄를 지을 수 없다는 것은 더 높은 자유의 표징으로 보아야 한다. 일반적인 문제 해결 방식과는 반대로 말이다."[125] 피퍼는 다음과 같이 결론짓는다. "오직 의지 [즉, 신의 의지]만이 자신의 의지의 올바른 기준이 될 수 있으며, 필연적으로, 자신으로부터, 항상 옳은 것을 의지해야 한다. 규범으로부터의 일탈은 생각조차 할 수 없다. 그리고 분명히 절대적인 신의 의지만이 자신의 행위의 올바른 기준이다"[130][131] — 그리고 결과적으로 모든 인간 행위의 기준이다. 따라서 에우튀프론 딜레마의 두 번째 뿔인 신명론도 해결된다.

토마스주의 철학자 에드워드 페서는 "신의 단순성(entails)은 신의 의지가 곧 신의 선함이며, 이는 곧 그의 불변하고 필연적인 존재임을 의미한다. 이는 객관적으로 선한 것과 신이 우리에게 도덕적으로 의무적으로 명령하는 것이 다른 설명으로 고려된 동일한 것이며, 그 어느 것도 현재와 다를 수 없다는 것을 의미한다. 따라서 신이 우리를 위해 임의로 다른 것을 명령했는지(재미로 아기를 고문하는 등) 또는 신과 독립적인 선함의 기준이 있는지에 대한 질문은 있을 수 없다... 그는 도덕법 아래 있지 않다. 정확히 그가 도덕법 자체이기 때문이다."라고 썼다.[132]

윌리엄 제임스

[편집]윌리엄 제임스는 그의 에세이 "도덕 철학자와 도덕 생활"에서 에우튀프론 딜레마의 첫 번째 뿔을 일축하고 두 번째 뿔과는 거리를 둔다. 그는 다음과 같이 썼다. "우리 자신을 '그 자체로' 참된 도덕적 관계의 상위 체계에 종속되는 것으로 여기는 우리의 일반적인 태도는 ... 전적으로 미신이거나, 아니면 우주의 존재를 야기한 그 실제 사상가로부터의 단순한 임시적 추상으로 취급되어야 한다."[133] 도덕적 의무는 "개인적인 요구"에 의해 생성되며, 이 요구는[134] 가장 약한 피조물, 가장 하찮은 사람, 또는 신으로부터 올 수 있다. 따라서 "가장 높은 의식이 인간인 우주에서도, 신이 있는 우주에서도 윤리는 진정한 발판을 가진다." 그러나 "순수 인간 시스템"이 "다른 시스템만큼 잘 작동하는지"는 "다른 질문이다."[133]

제임스에게 도덕 생활에서 가장 깊은 실제적인 차이는 그가 "안이한 기분과 힘든 기분"이라고 부르는 것 사이에 있다.[135] 순수 인간 도덕 체계에서는 안이한 기분을 극복하기 어렵다. 왜냐하면 사상가의 "다양한 이상은 그에게 자신의 단순한 선호에 불과하며, 거의 동일한 가치를 가지고 있기 때문"이다.[136] 그는 그것들을 마음대로 가볍게 다룰 수 있다. 이것이 또한 신 없는 순전히 인간적인 세계에서 우리의 도덕적 에너지에 대한 호소가 최대 자극력에 미치지 못하는 이유이다." "유한한 요구자들"만 있는 세계와 "무한한 요구자"도 있는 세계에서의 우리의 태도는 "전적으로 다르다." 왜냐하면 "윤리 철학자가 요구하는 안정적이고 체계적인 도덕적 우주는 모든 것을 포괄하는 요구를 가진 신적인 사상가가 있는 세계에서만 완전히 가능하기 때문"이며, 이 경우 "그의 생각 속에서 이미 현실화되어 있어야 하는 것이 우리가 우리 자신의 것이 항상 접근해야 할 패턴으로 찾는 그 윤리 철학이다." 비록 "이 무한한 사상가의 생각이 정확히 무엇인지는 우리에게 숨겨져 있지만", 그에 대한 우리의 가정은 "우리 안에서 힘든 기분을 불러일으키고"[135] "우리의 총체적 성격과 개인적 천재성이 ... 시험대에 오르는" 실존적[137] "도전"에 직면하게 하는데, "이 무자비한 실천적 시련으로부터 어떤 교수의 강의나 어떤 책들의 배열도 우리를 구할 수 없다."[135] 리처드 M. 게일의 말에 따르면, "신은 우리가 그를 헤아릴 수 없이 선한 존재로 생각하는 덕분에 우리가 도덕적으로 힘든 삶을 살도록 영감을 준다. 이것은 제임스에게 에우튀프론의 근본적인 질문에 대한 적절한 답변을 제공한다."[138]

다른 공식화

[편집]철학적 무신론에서

[편집]알렉산더 로젠버그는 에우튀프론 딜레마의 한 버전을 사용하여 객관적인 도덕성이 존재할 수 없으므로 윤리 허무주의를 받아들여야 한다고 주장한다.[139] 그는 묻는다. 객관적인 도덕성이 진화가 그것을 발견했기 때문에 옳은가, 아니면 그것이 옳기 때문에 진화가 객관적인 도덕성을 발견했는가? 만약 딜레마의 첫 번째 뿔이 참이라면, 우리의 현재 도덕성은 우연히 객관적으로 옳을 수 없다. 왜냐하면 진화가 우리에게 다른 종류의 도덕성을 주었더라도 그것이 객관적으로 옳았을 것이기 때문이다. 만약 딜레마의 두 번째 뿔이 참이라면, 진화의 무작위적인 과정이 어떻게 잘못된 도덕적 특성을 무시하고 객관적으로 옳은 도덕적 특성만을 선택하게 되었는지 설명해야 한다. 진화가 우리에게 외국인 혐오적이고 성차별적인 경향을 주었다는 지식을 고려할 때, 진화가 객관적인 도덕성만을 선택했다고 주장하는 것은 잘못된 것이다. 왜냐하면 딜레마의 두 뿔 모두 진화 과정이 어떻게 인간에게 객관적인 도덕성을 부여했는지에 대한 적절한 설명을 제공하지 못하므로, 윤리 허무주의 입장이 정당화된다.

미국 법적 사고에서

[편집]전직 고전학자이자 나중에 재산법 학자가 된 예일 법학대학원 교수 마이어스 S. 맥두걸은 "우리가 그것을 보호하기 때문에 재산권인가, 아니면 우리가 그것을 보호하기 때문에 재산권인가?"라는 질문을 던졌다.[140] 이 딜레마는 제프리 호지슨에 의해 법률적 용어로 다시 진술되기도 했다. 그는 "국가가 관습적 규칙이기 때문에 법을 만드는가, 아니면 국가가 승인했기 때문에 법이 관습적 규칙이 되는가?"라고 물었다.[141]

같이 보기

[편집]내용주

[편집]- ↑ G.W. 라이프니츠는 정의에 대한 일반적 개념에 대한 성찰(약 1702년)에서 다음과 같이 말했다. "하느님이 원하는 것은 무엇이든 선하고 정의롭다는 데 일반적으로 동의한다. 그러나 그것이 하느님이 원하기 때문에 선하고 정의로운 것인지, 아니면 그것이 선하고 정의롭기 때문에 하느님이 원하는 것인지; 다시 말해, 정의와 선함이 임의적인 것인지, 아니면 사물의 본질에 대한 필연적이고 영원한 진리에 속하는 것인지에 대한 질문이 남는다."

- ↑ Leibniz 1702(?), 516쪽.

- ↑ Irwin 2006.

- ↑ Wolfson 1976, 579쪽.

- ↑ Hourani 1962, 13–40쪽.

- ↑ Haldane 1989, 40쪽.

- ↑ Irwin 2007, I, pp. 553–556.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, 2a2ae 57.2.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, 2a1ae 94.5.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, 1a2ae 100.8.

- ↑ Pink 2005.

- ↑ Irwin 2007, II, pp. 6–10.

- ↑ See esp. Grotius 1625, 1.1.10 and Leibniz 1702(?); see also Leibniz 1706, 64–75쪽.

- ↑ Gill 1999, esp. pp. 272–74.

- ↑ Mackie 1980, Chapters 2, 8.

- ↑ Gill 2011.

- ↑ Swinburne 1993, 209–216쪽.

- ↑ 가 나 Swinburne 2008.

- ↑ 가 나 Mawson 2008.

- ↑ Murray & Rea 2008, 247쪽.

- ↑ Price 1769, Chapter 5.

- ↑ Hourani 1960, 276쪽.

- ↑ Haldane 1989, 42–43쪽.

- ↑ 가 나 Swinburne 1993, 210쪽.

- ↑ 이 문제에 대한 자세한 논의는 Adams 1999, 47–49쪽를 참조하고, Suárez 1872, 2.6.22–23도 참조하십시오.

- ↑ Murphy 2012, 메타윤리적 신학적 의지론: 찬성 논거.

- ↑ Grotius 1625, Prolegomenon, 11.

- ↑ Kretzmann 1999, 423쪽.

- ↑ Oppy 2009, 352–356쪽.

- ↑ Hoffman & Rosenkrantz 2002, 143–145쪽.

- ↑ Hoffman & Rosenkrantz 2002, 145–147쪽.

- ↑ Hoffman & Rosenkrantz 2002, 166, 173–176쪽.

- ↑ Swinburne 1974.

- ↑ Swinburne 1993, Chapter 11.

- ↑ Swinburne 1993, 192ff쪽.

- ↑ Swinburne 1993, Chapter 9.

- ↑ Swinburne 1974, 217–222쪽.

- ↑ Mawson 2008, 26–29쪽.

- ↑ Swinburne 1974, 211쪽.

- ↑ Swinburne 1974, 211–215쪽.

- ↑ Swinburne 2008, 10–12쪽.

- ↑ Swinburne 2008, 10쪽.

- ↑ Mawson 2008, 29–32쪽.

- ↑ Scotus, John Duns (2017). 《Selected Writings on Ethics》. Oxford University Press. Ordinatio III, D. 37, "Do all the precepts of the Decalogue belong to the natural law?"쪽. ISBN 978-0-19-967341-4.

- ↑ Scotus, John Duns (2017). 《Selected Writings on Ethics》. Oxford University Press. Ordinatio III, D. 37, Q. UN, para. 25, 26쪽. ISBN 978-0-19-967341-4.

- ↑ Williams 2013, 윤리학 및 도덕 심리학: 자연법.

- ↑ Williams 2002, 312–316쪽.

- ↑ 다른 사람들에 대한 우리의 의무가 "신이 달리 명령하지 않는 한 자동으로 [즉, 신의 명령 없이] 유효하다"는 견해에 대해서는 Cross 1999, 92쪽를 참조하십시오.

- ↑ 오컴의 윌리엄. Quodlibeta 3.13

- ↑ 오컴의 윌리엄. Reportata 4.16; 또한 Osborne 2005 참조

- ↑ D'Ailly, Pierre. Questions on the Books of the Sentences 1.14; Wainwright 2005, 74쪽에서 인용, Idziak 63–4 인용; Gerson의 유사한 인용에 대해서는 Wainwright 2005, 74쪽 참조.

- ↑ Luther 1525, §88.

- ↑ Calvin 1536, 3.23.2.

- ↑ Descartes, III 25.

- ↑ Descartes, III 235.

- ↑ Descartes, III 343.

- ↑ 홉스. "자유와 필연에 관하여" 12

- ↑ 홉스. "진정한 자유의 변호", 12f

- ↑ 페일리, 윌리엄. "원리" 2.3

- ↑ Hourani 1960, 270쪽.

- ↑ 가잘리가 전통적인 아샤리트 의지론에서 벗어나 합리주의적 요소를 통합했다는 견해에 대해서는 Frank 1994, 32–36쪽를 참조하십시오.

- ↑ 가 나 Janik & Toulmin 1973, 194쪽. 이 구절은

{{harvnb|Baggett|2002}}에서도 인용되었다. - ↑ Murphy 2012, 메타윤리적 신학적 의지론의 영구적 난점: 신학적 의지론과 임의성.

- ↑ Murray & Rea 2008, 246–247쪽.

- ↑ Doomen 2011.

- ↑ Leibniz 1686, II.

- ↑ 가 나 Murray & Rea 2008, 246쪽.

- ↑ 가 나 Alston 2002, 285쪽.

- ↑ Adams 1973.

- ↑ Morriston 2009, 249쪽.

- ↑ Cudworth 1731, 1.1.5.

- ↑ Klagge 1984, 374–375쪽.

- ↑ Cudworth 1731, 1.2.4.

- ↑ Hutcheson 1742, I.

- ↑ Hobbes, 31.5.

- ↑ Hutcheson 1738, 2.7.5.

- ↑ Leibniz 1710, 176쪽.

- ↑ Lewis 1943, 79쪽.

- ↑ Leibniz 1702(?), 561쪽.

- ↑ Hume 1739, 3.1.1.27.

- ↑ 가 나 Wierenga 1983, 397쪽.

- ↑ Moore 1903, Chapters 1, 2, 4.

- ↑ Moore 1912, 79쪽.

- ↑ Adams 1979, 77쪽.

- ↑ Suárez 1872, 2.6 "자연법은 참으로 명령적 신법인가?".

- ↑ Adams 1973, esp. p. 109 and Adams 1999, esp. p. 250.

- ↑ Quinn 2007, esp. p. 71.

- ↑ Alston 1990, 306–307쪽.

- ↑ Alston 1990, 317–318쪽.

- ↑ Quinn 2007, 81–85쪽.

- ↑ Alston 1990, 317쪽.

- ↑ Adams 1979. 이 초기 작업에서 애덤스의 견해는 신이 끔찍한 명령을 내리는 것이 논리적으로 가능하지만 "생각할 수 없는" 일이라는 것이다. "신자가 신이 그 자체를 위한 잔인함을 명령했다고 믿는 상황에서는 윤리적 옳고 그름에 대한 신자의 개념이 무너질 것이다" (p. 324). 후기 작업에서 애덤스는 "신은 사디스트일 수 없다"고 주장한다 (Adams 1999, 47쪽).

- ↑ Adams 1999, 252–253쪽.

- ↑ 비판에 대해서는 Chandler 1985; Morriston 2001; Shaw 2002; 그리고 Zagzebski 2004, 259–261쪽를 참조하십시오.

- ↑ 신의 전능함과 의지의 자유 문제에 대해서는 Adams 1999, 47–49쪽를 참조하십시오.

- ↑ 참조: Adams 1999, Chapter 1; Quinn 2007; Alston 1990는 플라톤주의와 거리를 둔다; 또한 신의 단순성에 관한 유사한 해결책에 대해서는 Kretzmann 1999, 375–376쪽 참조.

- ↑ Alston 1990, 318–322쪽.

- ↑ Morriston 2001, 253쪽.

- ↑ Morriston 2001, 266쪽.

- ↑ Singer, Peter (1993). 《Practical Ethics》 3d판. Cambridge: Cambridge University Press. 3–4쪽. ISBN 978-0-521-43971-8.

- ↑ James 1891.

- ↑ 가 나 다 Rogers 2008, 8쪽.

- ↑ Rogers 2008, 186쪽.

- ↑ Rogers 2008, 186쪽; 또한 Rogers 2000, 127–133쪽 참조.

- ↑ “플라톤의 "에우튀프론": 분석 및 해설”.

- ↑ McKenzie, Gregory Scott (December 2021). 《에우튀프론의 거짓 딜레마 이후》. 《엘레우테리아: 존 W. 롤링스 신학대학원 학술 저널》 5.

- ↑ Snaith 1944, 59쪽. 여러 저자에 의해 수세기 동안 쓰여진 구약성경은 신에 대한 묘사—그리고 이해—에서 현저한 윤리적 진화를 보여준다. 가장 초기에 쓰여진 책들에서 신은 때때로 이스라엘에 적대적인 미디안 사람들(민수기 31:1-54)과 아말렉 사람들(사무엘상 15:1-25) 전체를 말살하라고 명령하는 국수주의적인 부족 신에 불과한 것으로 나타난다. 그러나 아모스 시대에는 그러한 "원시적이고 미숙한 개념들"은 과거의 일이 된다 (Snaith 1944, p. 52; 또한 pp. 61–62, 66–67 참조). 최근 개요는 Head 2010 참조.

- ↑ Snaith 1944, 68–69쪽. 히브리 예언자들과 예수 그리스도의 메시지에서 나타나는 이러한 "가난하고 궁핍한 자들을 향한 편향" (Snaith 1944, 70쪽)은 20세기 후반 라틴 아메리카 해방 신학의 "가난한 사람들을 위한 우선적 선택"에 영감을 주었다.

- ↑ Snaith 1944, 70쪽.

- ↑ 가 나 Snaith 1944, 77쪽.

- ↑ Snaith 1944, 174쪽.

- ↑ Snaith 1944, 9, 187–188쪽.

- ↑ Sacks 2005, 164쪽.

- ↑ Sagi & Statman 1995, 62–63쪽.

- ↑ McInerny 1982, 122–123쪽.

- ↑ 아리스토텔레스, 윤리학 1.1; 아퀴나스, 아리스토텔레스 윤리학 주석 보관됨 2011-07-26 - 웨이백 머신 1, 9 and 11.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, I 5,1.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, I 6,2 ad 2.

- ↑ 아퀴나스. 아리스토텔레스 윤리학 주석 1,10.

- ↑ Aquinas c. 1265–1267, I/II q24, a2.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, I/II 72,2.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, I/II 58,2 and I/II 77,2.

- ↑ 아퀴나스. 이교도 대전 4,92.

- ↑ 하르트만, 니콜라이. Ethik (3판). 베를린, 1949, p. 378. Pieper 2001, 78–79쪽에서 인용.

- ↑ 가 나 Pieper 2001, 79쪽.

- ↑ 아퀴나스. 진리론 보관됨 2012-04-19 - 웨이백 머신 24,3 ad 2.

- ↑ 가 나 아퀴나스. 진리론 22,6.

- ↑ 아퀴나스. 진리론 24,3 ad 2; 피터 롬바르드의 문장론 주석 2d,44,1,1 ad 1.

- ↑ Pieper 2001, 80쪽.

- ↑ Aquinas c. 1265–1274, I 63,1.

- ↑ Pieper 2001, 80–81쪽.

- ↑ Feser, Edward (2010년 10월 26일). “신, 의무, 에우튀프론 딜레마”.

- ↑ 가 나 James 1891, Section II.

- ↑ Gale 1999, 44쪽: 그의 에세이에서 제임스는 '욕구', '요구', '주장'을 혼용하여 사용했으며, '욕구'와 '요구'는 각각 11번, '주장'은 5번 사용했다.

- ↑ 가 나 다 James 1891, Section V.

- ↑ 제임스는 "한편으로는 완전한 도덕적 회의주의를 피하고, 다른 한편으로는 우리가 단순히 믿음을 두는 우리의 독단적인 개인적 기준을 함께 가져가는 것을 피하는" 것이 얼마나 어려운지 날카롭게 인식하고 있다. 그는 "윤리 체계의 기초로 제안된" 여러 개념을 간략하게 논의하지만, 그들 사이에서 선택하는 데 도움이 되는 것은 거의 찾지 못한다. (James 1891, Section III)

- ↑ Gale 1999, 40쪽.

- ↑ Gale 1999, 44쪽.

- ↑ Rosenberg, Alexander (2012). 《현실에 대한 무신론자의 안내: 환상 없이 삶을 즐기기》. W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393344110.

- ↑ Richard H. Stern, 사업 방법 특허 및 저작권의 보호 범위 문제 보관됨 2016-05-18 - 웨이백 머신, 10 포덤 지적 재산, 미디어 및 엔터테인먼트 L.J. 105, 128 n.100 (1999) 참조.

- ↑ Hodgson, Geoffrey M. (2015). 《'재산권 경제학'의 많은 부분이 재산과 법적 권리를 폄하한다》. 《제도경제학 저널》 11. 686쪽. doi:10.1017/S1744137414000630. hdl:2299/18849. S2CID 154894480.

플라톤의 대화편 에우튀프론에서 소크라테스는 에우튀프론에게 묻는다: '경건함은 경건하기 때문에 신들에게 사랑받는가, 아니면 신들에게 사랑받기 때문에 경건한가?' ... 이 딜레마는 국가와 법의 문제로 전환될 수 있다: '국가가 관습적 규칙이기 때문에 법을 만드는가, 아니면 국가가 승인했기 때문에 법이 관습적 규칙이 되는가?'

각주

[편집]- Adams, Robert Merrihew (1973). 〈윤리적 잘못됨에 대한 수정된 신명론〉. 진 아웃카; 존 P. 리더 (편집). 《종교와 도덕: 에세이 모음》. 앵커.

- Adams, Robert Merrihew (1979). 《다시 수정된 신명론 메타윤리학》. 《종교 윤리학 저널》 7. 66–79쪽.

- Adams, Robert Merrihew (1999). 《유한한 선과 무한한 선: 윤리학을 위한 틀》. 뉴욕: 옥스퍼드 대학교 출판부. ISBN 978-0-19-515371-2.

- Alston, William P. (1990). 〈신명론자들을 위한 몇 가지 제안〉. 마이클 비티 (편집). 《기독교 유신론과 철학의 문제》. 노터데임 대학교 출판부. 303–26쪽.

- Alston, William P. (2002). 〈에우튀프론이 말했어야 할 것〉. 윌리엄 레인 크레이그 (편집). 《종교 철학: 독본과 안내서》. 럿거스 대학교 출판부. ISBN 978-0813531212.

- Aquinas, Thomas (1265–1274). 《신학대전》.

- Calvin, John (1536). 《기독교 강요》.

- Chandler, John (1985). 《신명론과 사랑에의 호소》. 《미국 철학 분기별》 22. 231–239쪽. JSTOR 20014101.

- Cross, Richard (1999). 《둔스 스코투스》. ISBN 978-0195125535.

- Cudworth, Ralph (1731). 《영원하고 불변하는 도덕에 관한 논고》. 런던: 제임스와 존 내프턴 출판 ...

- Descartes, René (1985). 존 코팅엄; 두갈드 머독; 로버트 스투토프 (편집). 《데카르트의 철학 저작》.

- Doomen, Jasper (2011). 《종교의 호소》. 《철학과 신학》 23. 133–148쪽. doi:10.5840/philtheol20112316.

- Frank, Richard M. (1994). 《알-가잘리와 아샤리트 학파》. 듀크 대학교 출판부. ISBN 978-0822314271.

- Gale, Richard M. (1999). 《윌리엄 제임스의 분열된 자아》. 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0-521-64269-9.

- Gill, Michael (1999). 《벤저민 위치코트의 종교적 합리주의》. 《철학사 저널》 37. 271–300쪽. doi:10.1353/hph.2008.0832. S2CID 54190387.

- Gill, Michael (2011). 《인간 본성에 대한 영국 도덕론자들과 세속 윤리학의 탄생》. 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0521184403.

- Grotius, Hugo (2005) [1625]. 리처드 턱 (편집). 《전쟁과 평화의 법》. 리버티 펀드. ISBN 9780865974364.

- Haldane, John (1989). 《중세 윤리학의 실재론과 의지론》. 《의료 윤리학 저널》 15. 39–44쪽. doi:10.1136/jme.15.1.39. JSTOR 27716767. PMC 1375762. PMID 2926786.

- Head, Ronan (2010년 7월 9일). “성경 속 잔학 행위에 대한 요점 놓치기”. 《처치 타임스》.

- Hobbes, Thomas. 《리바이어던》.

- Hoffman, Joshua; Rosenkrantz, Gary S. (2002). 《신의 속성》. doi:10.1002/9780470693438. ISBN 978-1892941008. S2CID 55213987.

- Hourani, George (1960). 《중세 이슬람의 두 가지 가치 이론》 (PDF). 《무슬림 세계》 50. 269–278쪽. doi:10.1111/j.1478-1913.1960.tb01091.x. hdl:2027.42/74937.

- Hourani, George (1962). 《아베로에스의 선과 악》. 《이슬람 연구》 16. 13–40쪽. doi:10.2307/1595117. JSTOR 1595117.

- Hume, David (1739). 《인간 본성에 관한 논고》. CreateSpace 독립 출판 플랫폼. ISBN 978-1479321728.

- Hutcheson, Francis (1738). 《우리의 아름다움과 미덕 개념의 기원에 대한 탐구; 두 개의 논문》. 런던: D. 미드윈터, A. 베터스워스, C. 히치 출판 ...

- Hutcheson, Francis (1742). 《도덕 감각에 대한 해설》. ISBN 978-0674443266.

- Irwin, Terence (2006). 〈소크라테스와 에우튀프론: 논쟁과 그 부활〉. 린지 저드슨; V. 카라스마네스 (편집). 《소크라테스를 기억하며: 철학 에세이》. 옥스퍼드 대학교 출판부.

- Irwin, Terence (2007). 《윤리학의 발전》. 옥스퍼드 대학교 출판부. ISBN 978-0199693856.

- James, William (1891). 《도덕 철학자와 도덕 생활》. 《국제 윤리학 저널》 1. 330–354쪽. doi:10.1086/intejethi.1.3.2375309. JSTOR 2375309.

- Janik, Allan; Toulmin, Stephen (1973). 《비트겐슈타인의 빈》. 뉴욕: 사이먼 & 슈스터. ISBN 978-0-671-21725-9.

- Klagge, James C. (1984). 《도덕적 속성에 관한 주장된 어려움》. 《마인드》 93. 370–380쪽. doi:10.1093/mind/xciii.371.370. JSTOR 2254416.

- Kretzmann, Norman (1999). 〈아브라함, 이삭, 에우튀프론: 신과 도덕의 기초〉. 엘레오노르 스텀프; 마이클 J. 머리 (편집). 《종교 철학: 큰 질문들》. 옥스퍼드: 블랙웰. ISBN 978-0-631-20604-0.

- Leibniz, Gottfried (1686). 《형이상학 서설 (라이프니츠)》.

- Leibniz, Gottfried (1989) [1702(?)]. 〈정의의 공통 개념에 대한 성찰〉. 르로이 렘커 (편집). 《라이프니츠: 철학 논문과 서한》. 도르드레흐트: 클루버. 561–573쪽. ISBN 978-9027706935.

- Leibniz, Gottfried (1706). 〈푸펜도르프 원리에 대한 의견〉. 라일리 (편집). 《라이프니츠: 정치 저작》. 케임브리지 대학교 출판부. 64–75쪽.

- Leibniz, Gottfried (1710). 《신정론 (책)》.

- Lewis, C. S. (1967) [1943]. 〈주관주의의 독〉. 《기독교적 성찰》.

- Luther, Martin (1525). 《노예의지론》.

- Mackie, J. L. (1980). 《흄의 도덕 이론》. 루틀리지. ISBN 978-0415104364.

- Mawson, T. J. (2008). 《에우튀프론 딜레마》. 《씽크》 7. 25–33쪽. doi:10.1017/S1477175608000171. S2CID 170806539.

- McInerny, Ralph (1982). 《성 토마스 아퀴나스》. 노터데임 대학교 출판부. ISBN 978-0-268-01707-1.

- Moore, G. E. (1903). 《윤리학 원론》.

- Moore, G. E. (1912). 《윤리학》.

- Morriston, Wes (2001). 《신과 별개로 도덕적 선의 기준이 존재해야 하는가》. 《필로소피아 크리스티》. 2 3. 127–138쪽. doi:10.5840/pc2001318.

- Morriston, Wes (2009). 《만약 신이 끔찍한 것을 명령한다면? 신명론적 메타윤리학에 대한 걱정》. 《종교 연구》 45. 249–267쪽. doi:10.1017/S0034412509990011. JSTOR 27750017. S2CID 55530483.

- Murphy, Mark (2012). 〈신학적 의지론〉 2012년 가을판. 에드워드 N. 잘타 (편집). 《신학적 의지론》. 《스탠퍼드 철학 백과사전》.

- Murray, Michael J.; Rea, Michael (2008). 《종교 철학 입문》. 케임브리지: 케임브리지. ISBN 978-0521619554.

- Oppy, Graham (2009). 《신에 대해 논하기》. 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0521122641.

- Osborne, Thomas M. Jr. (2005). 《신명론자로서의 오컴》. 《종교 연구》 41. 1–22쪽. doi:10.1017/S0034412504007218. JSTOR 20008568. S2CID 170351380.

- Pieper, Josef (2001). 《죄의 개념》. 번역 에드워드 T. 오크스. 사우스 벤드, 인디애나: 성 아우구스티누스 출판사. ISBN 978-1-890318-07-9.

- Pink, Thomas (2005). 〈후기 스콜라주의의 행위, 의지, 법〉. 《후기 스콜라주의의 행위, 의지, 법》. 《근대성의 문턱에 선 도덕 철학》. 새로운 신테세 역사 도서관 57. 31–50쪽. doi:10.1007/1-4020-3001-0_3. ISBN 978-1-4020-3000-0.

- Price, Richard (1769). 《도덕의 주요 문제에 대한 검토》. 런던: T. 카델 출판.

- Quinn, Philip (2007). 〈신학적 의지론〉. 데이비드 콥 (편집). 《옥스퍼드 윤리 이론 핸드북》. doi:10.1093/oxfordhb/9780195325911.003.0003.

- Rogers, Katherin A. (2000). 〈신의 선함〉. 《완전 존재 신학》. 에든버러 대학교 출판부. ISBN 978-0-7486-1012-9.

- Rogers, Katherin A. (2008). 《안셀무스의 자유》. 옥스퍼드 대학교 출판부. ISBN 978-0-19-923167-6.

- Sacks, Jonathan (2005). 《분열된 세상을 치유하기 위해: 책임 윤리》. 뉴욕: 쇼켄 북스. ISBN 978-0-8052-1196-2.

- Sagi, Avi; Statman, Daniel (1995). 《종교와 도덕》. 암스테르담: 로도피. ISBN 978-90-5183-838-1.

- Singer, Peter (1993). 《실천 윤리학》 3판. 케임브리지: 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0-521-43971-8.

- Shaw, Joseph (2002). 《도덕의 기초로서의 신성한 명령》. 《캐나다 철학 저널》 32. 419–439쪽. doi:10.1080/00455091.2002.10716525. JSTOR 40232157. S2CID 170616382.

- Snaith, Norman H. (1983) [1944]. 《구약성경의 독특한 사상》. 런던: 에프워스 출판부. ISBN 978-0-7162-0392-6.

- Suárez, Francisco (1872). 《법률과 입법자 신에 관한 논고: 10권으로 나눔》. 피브레니아나 인쇄소.

- Swinburne, Richard (1974). 《의무와 신의 의지》. 《캐나다 철학 저널》 4. 213–227쪽. doi:10.1080/00455091.1974.10716933. JSTOR 40230500. S2CID 159730360.

- Swinburne, Richard (1993). 《유신론의 일관성》. 클래렌던 출판부. ISBN 978-0198240709.

- Swinburne, Richard (2008). 《신과 도덕》. 《씽크》 7. 7–15쪽. doi:10.1017/S1477175608000158. S2CID 170918784.

- Wainwright, William (2005). 《종교와 도덕》. 애시게이트. ISBN 978-0754616320.

- Wierenga, Edward (1983). 《옹호 가능한 신명론》. 《누스》 17. 387–407쪽. doi:10.2307/2215256. JSTOR 2215256.

- Williams, Thomas (2013). 〈둔스 스코투스〉 2013년 여름판. 에드워드 N. 잘타 (편집). 《둔스 스코투스》. 《스탠퍼드 철학 백과사전》.

- Williams, Thomas 편집 (2002). 《둔스 스코투스 케임브리지 동반자》. 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0521635639.

- Wolfson, Harry (1976). 《칼람의 철학》. 하버드 대학교 출판부. ISBN 978-0674665804.

- Zagzebski, Linda (2004). 《신적 동기 이론》. 케임브리지 대학교 출판부. ISBN 978-0521535762.

추가 자료

[편집]- 얀 에르트센 중세 철학과 초월성: 토마스 아퀴나스의 경우 (2004: 뉴욕, 브릴) ISBN 90-04-10585-9

- 존 M. 프레임 에우튀프론, 흄, 그리고 성경의 신 2007년 2월 13일 검색

- 폴 헬름 [ed.] 신의 명령과 도덕 (1981: 옥스퍼드, 옥스퍼드 대학교 출판부) ISBN 0-19-875049-8

- 플라톤 에우튀프론 (어떤 판본이든; 펭귄 버전은 소크라테스의 마지막 날에서 찾을 수 있다 ISBN 0-14-044037-2)