বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বাংলাদেশ | |

|---|---|

| রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী বা বসতি | ঢাকা ২৩°৪৫′৫০″ উত্তর ৯০°২৩′২০″ পূর্ব / ২৩.৭৬৩৮৯° উত্তর ৯০.৩৮৮৮৯° পূর্ব |

| সরকারি ভাষা | বাংলা[২] |

| স্বীকৃত জাতীয় ভাষা | বাংলা |

| নৃগোষ্ঠী (২০২২[৩]) | ৯৮.২–৯৯% বাঙালি |

| ধর্ম | |

| জাতীয়তাসূচক বিশেষণ | বাংলাদেশী |

| সরকার | সংসদীয় গণতন্ত্র |

| মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন | |

| মুহাম্মদ ইউনূস | |

| সৈয়দ রেফাত আহমেদ | |

| ওয়াকার-উজ-জামান | |

| আইন-সভা | জাতীয় সংসদ |

| ১৩৫২ | |

| ১৫৭৬ | |

| ১৭৫৭ | |

| ১৯৪৭ | |

| ১৯৫৫ | |

| ২৬ মার্চ ১৯৭১ | |

| ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ | |

| ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ | |

| ৩১ জুলাই ২০১৫ | |

| আয়তন | |

• মোট | ১,৪৮,৪৬০ কিমি২ (৫৭,৩২০ মা২)[৭] (৯২তম[৭]) |

• পানি (%) | ৬.৪[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] |

• ভূমি | ১,৩০,১৭০ বর্গ কি.মি.[৭] |

• পানি | ১৮,২৯০ বর্গ কি.মি.[৭] |

| জনসংখ্যা | |

• ২০২৪ আনুমানিক | |

• ২০২২ আদমশুমারি | ১৬,৯৮,২৮,৯১১[১০] (৮ম) |

• ঘনত্ব | ১,১১৯/কিমি২ (২,৮৯৮.২/বর্গমাইল) (৭ম) |

| জিডিপি (পিপিপি) | ২০২৫ আনুমানিক |

• মোট | |

• মাথাপিছু | |

| জিডিপি (মনোনীত) | ২০২৫ আনুমানিক |

• মোট | |

• মাথাপিছু | |

| জিনি (২০২১) | মাধ্যম |

| মানব উন্নয়ন সূচক (২০২৩) | মধ্যম · ১২৯তম |

| মুদ্রা | টাকা (৳) (BDT) |

| সময় অঞ্চল | ইউটিসি+৬ (বাংলাদেশ মান সময়) |

| তারিখ বিন্যাস | বঙ্গাব্দ: দদ-মম-বববব খ্রিষ্টাব্দ: dd-mm-yyyy |

| গাড়ী চালনার দিক | বাম |

| কলিং কোড | +৮৮০ |

| আইএসও ৩১৬৬ কোড | BD |

| ইন্টারনেট টিএলডি | .বাংলা .bd |

ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়ন | |

বাংলাদেশ () দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমারের চিন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।[১৬] ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপের সিংহভাগ অঞ্চল জুড়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ড অবস্থিত। জনসংখ্যার বিচারে প্রায় ২০ কোটিরও অধিক জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম দেশ।[১৭] নদীমাতৃক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ৫৭ টি আন্তর্জাতিক নদী। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় মেঘের সাথে মিশে আছে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন ও দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশে অবস্থিত।[১৮]

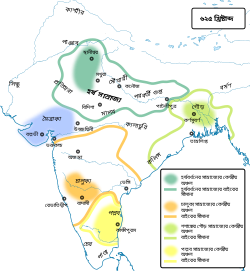

দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন ও ধ্রুপদী যুগে বাংলাদেশ অঞ্চলটিতে বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, গঙ্গাঋদ্ধি, সমতট ও হরিকেল নামক জনপদ গড়ে উঠেছিল। মৌর্য যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল অঞ্চলটি। জনপদগুলো নৌ-শক্তি ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মধ্যপ্রাচ্য, রোমান সাম্রাজ্যে মসলিন ও রেশম বস্ত্র রপ্তানি করতো জনপদগুলো। প্রথম সহস্রাব্দে বাংলাদেশ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পাল সাম্রাজ্য, চন্দ্র রাজবংশ, সেন রাজবংশ গড়ে উঠেছিল। বখতিয়ার খলজির ১২০৪ সালে গৌড় জয়ের পরে ও পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাত শাসনামলে এ অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয়রা শাহী বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্যিক দেশ হিসেবে গণ্য করতো।[১৯]

মুঘল আমলে বিশ্বের মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের (জিডিপি-র বৈশ্বিক সংস্করণ) ১২ শতাংশ উৎপন্ন হতো সুবাহ বাংলায়,[২০][২১][২২] যা তৎকালীন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি ছিল।[২৩] ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা অঞ্চলে শাসন শুরু করে। ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি প্রেসিডেন্সি বাংলার অংশ ছিল। ১৯৪৭-এ ভারত বিভাজনের পর বাংলাদেশ অঞ্চল পূর্ব বাংলা (১৯৪৭–১৯৫৬; পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৫৬–১৯৭১) নামে নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত বাংলা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিবিধ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তায় গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পৌনঃপুনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারংবার ব্যাহত করেছে। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যার ধারাবাহিকতা আজ অবধি বিদ্যমান। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জনসংখ্যায় বিশ্বে সপ্তম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যদিও আয়তনে বিশ্বে ৯১ তম।[২৪] ৬টি ক্ষুদ্র দ্বীপ ও নগররাষ্ট্রের পরেই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। মাত্র ৬৫ হাজার বর্গমাইলের (প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গকিলোমিটার) এই ক্ষুদ্রায়তনের দেশটির জনসংখ্যা ২০ কোটির বেশি অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ৩,০০০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪০০ জন)।[২৫] ১৭.৫৮ কোটির অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতি ১৪০০ জন। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১০০% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা; সাক্ষরতার হার প্রায় ৮০%।[২৬][২৭]

বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং প্রবাসী আয়ের প্রবাহের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭–১৮ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ২২,৫০,৪৭৯ কোটি টাকা (প্রায় ২৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।[২৮] পরবর্তী সময়ে দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মানদণ্ড অতিক্রম করেছে।[২৯]

দেশটির সরকারি হিসাবে ২০১৭–১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ১,৭৫২ মার্কিন ডলার এবং ২০১৮–১৯ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১,৯০০–১,৯৫০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।[৩০] পরবর্তী বছরগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানি, প্রবাসী আয়, কৃষি ও সেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। তবে কোভিড-১৯ মহামারি, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের মতো কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ করেছে।[৩১]

দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যের হার প্রায় ১৮-১৯ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্যের হার প্রায় ৫–৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যদিও অঞ্চল ও আয়ের স্তরভেদে বৈষম্য এখনও বিদ্যমান।[৩২] শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুহার এবং গড় আয়ুর মতো মানব উন্নয়নের সূচকেও ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।[৩৩]

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত। দেশের নিম্নভূমি চরিত্রের কারণে প্রায় প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা দেখা দেয়; এছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন সাধারণ ঘটনা।[৩৪] এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের কৃষি উৎপাদন ও জীবিকায় প্রভাব ফেললেও দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যে অর্জিত অগ্রগতির পাশাপাশি বাংলাদেশ এখনও কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এসবের মধ্যে রয়েছে আয় ও সম্পদের বৈষম্য, আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা, সুশাসন ও জবাবদিহির ঘাটতি, এবং দ্রুত নগরায়নের সামাজিক প্রভাব।[৩৫] জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে, যা কৃষি, বসতি ও জীবিকাকে প্রভাবিত করছে।[৩৬]

সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত।[৩৭] দেশটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক), বিম্সটেক, জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, কমনওয়েলথ, উন্নয়নশীল ৮টি দেশ, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ওআইসিসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্য; এসব প্ল্যাটফর্ম দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৮]

শব্দের ব্যুৎপত্তি

বাংলাদেশ শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যখন থেকে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'নম নম নম বাংলাদেশ মম' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এর ন্যায় দেশাত্মবোধক গানগুলোর মাধ্যমে সাধারণ পরিভাষা হিসেবে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।[৩৯] ১৯৩৭ সালে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার দূর্মর কবিতাতেও বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করেন। হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছাসে। এ বাংলাদেশ বলতে অবিভক্ত বঙ্গের কথা বোঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ শব্দটিকে দুটি আলাদা শব্দ হিসেবে বাংলা দেশ আকারে লেখা হত। ১৯৫০ দশকের শুরুতে, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদীরা শব্দটিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল ও সভা-সমাবেশে ব্যবহার করতো। বাংলা শব্দটি বঙ্গ এলাকা ও বাংলা এলাকা উভয়ের জন্যই একটি প্রধান নাম। শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার পাওয়া যায় ৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের নেসারি ফলকে। এছাড়াও ১১-শতকের দক্ষিণ-এশীয় পাণ্ডুলিপিসমূহে ভাংলাদেসা পরিভাষাটি খুঁজে পাওয়া যায়।[৪০][৪১]

১৪শ শতাব্দীতে বাংলা সালতানাতের সময়কালে পরিভাষাটি দাপ্তরিক মর্যাদা লাভ করে।[৪২][৪৩] ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রথম শাহ হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন।[৪২] উক্ত অঞ্চলকে বোঝাতে বাংলা শব্দটির সর্বাধিক ব্যবহার শুরু হয় ইসলামি শাসনামলে। ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা অঞ্চলটিকে বাঙ্গালা নামে উল্লেখ শুরু করে।[৪৪]

বাংলা বা বেঙ্গল শব্দগুলোর আদি উৎস অজ্ঞাত; ধারণা করা হয় আধুনিক এ নামটি বাংলার সুলতানি আমলের বাঙ্গালা শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, শব্দটি বং অথবা বাং নামক একটি দ্রাবিড়ীয়-ভাষী উপজাতি বা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বং জাতিগোষ্ঠী ১০০০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৪৫] কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, বং ছিলেন হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র, যেখানে হিন্দ ছিলেন হামের প্রথম পুত্র আর হামের পিতা ছিলেন নবি নুহ।[৪৬]

অন্য তত্ত্ব অনুযায়ী শব্দটির উৎপত্তি ভাঙ্গা (বঙ্গ) শব্দ থেকে হয়েছে, যেটি অস্ট্রীয় শব্দ "বঙ্গা" থেকে এসেছিল, অর্থাৎ অংশুমালী।[৪৭] শব্দটি ভাঙ্গা এবং অন্য শব্দ যে বঙ্গ কথাটি অভিহিত করতে জল্পিত (যেমন অঙ্গ) প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমনঃ বেদ, জৈন গ্রন্থে, মহাভারত এবং পুরাণে। "ভাঙ্গালাদেসা/ ভাঙ্গাদেসাম" (বঙ্গাল/বঙ্গল)-এর সবচেয়ে পুরনো উল্লেখ রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দ-এর নেসারি ফলকে উদ্দিষ্ট (৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে), যেখানে ভাঙ্গালার রাজা ধর্মপালের বৃত্তান্ত লেখা আছে।[৪৮]

ইতিহাস

প্রাচীন বাংলা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।[৪৯] এই হাতিয়ারগুলো পাথর, হাড় এবং শিং দিয়ে তৈরি। এই হাতিয়ারগুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তাম্র যুগের বসতির ধ্বংসাবশেষ ৪০০০ বছর আগের।[৫০] এই ধ্বংসাবশেষগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এগুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের ইতিহাস তাম্র যুগ প্রায় ৪০০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় ধাপে ধাপে আগত অস্ট্রো-এশীয়, তিব্বতি-বর্মী, দ্রাবিড় ও ইন্দো-আর্যদের বসতি স্থাপন করে।[৫০][৫১] এই জনগোষ্ঠীগুলো বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভাষা নিয়ে এসেছিল। এই সংস্কৃতি এবং ভাষাগুলো বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতি এবং ভাষার বিকাশে অবদান রেখেছে। প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণগুলো নিশ্চিত করে যে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলে ধান চাষকারী সম্প্রদায় বাস করত। এই সম্প্রদায়গুলো ধান চাষের জন্য বর্ষা ঋতুর উপর নির্ভর করত। ১১ শতকে এসে মানুষ পদ্ধতিগতভাবে সাজানো বাড়িতে বাস করত, তাদের মৃতদের দাফন করত এবং তামা দিয়ে গয়না এবং কালো ও লাল মাটির পাত্র তৈরি করত।[৫২] এই সময়কালে, বাংলাদেশের সমাজ আরও উন্নত হয়েছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী যোগাযোগ ও পরিবহনের জন্য প্রাকৃতিক ধমনী ছিল।[৫২] এই নদীগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করেছিল। প্রাথমিক লৌহ যুগ ধাতব অস্ত্র, মুদ্রা, কৃষি এবং সেচের বিকাশের সাক্ষী ছিল।[৫২] এই সময়কালে, বাংলাদেশের মানুষ আরও উন্নত প্রযুক্তি শিখেছিল। বড় শহুরে বসতিগুলো লোহার যুগের শেষের দিকে, অর্থাৎ প্রথম সহস্রাব্দের খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে,[৫৩] উত্তর কালো পালিশ করা মাটির সংস্কৃতির বিকাশের সময় গঠিত হয়েছিল।[৫৪] এই সময়কালে, বাংলাদেশের মানুষ শহরগুলোতে বাস করতে শুরু করেছিল। ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম মহাস্থানগড়কে ঋগ্বেদে উল্লিখিত পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।[৫৫][৫৬] মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এটি একটি প্রাচীন দুর্গ এবং শহরের ধ্বংসাবশেষ। বাংলাদেশে পাওয়া প্রাচীনতম শিলালিপি মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে এবং এটি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, যা খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে লেখা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৫৭] এই শিলালিপিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানান দেয়।

মহান আলেকজান্ডার বহু বছর আগে এই অঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্যের শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণে সফল হননি।[৫৮][৫৯] এই দাবিটি ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি, তবে এটি এই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রিক ও রোমান সূত্রগুলো গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, যা উয়ারী-বটেশ্বর এর সাথে মিলে যায়। এই তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্গ শহরের অস্তিত্ব, যা সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। সোনারগাঁও, একটি ঐতিহাসিক শহর যা টলেমির বিশ্ব মানচিত্রে তালিকাভুক্ত ছিল, সম্ভবত উয়ারী-বটেশ্বর এর সাথে মিলে যায়।[৬০] এই মিলটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, যা উয়ারী-বটেশ্বর এ একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। রোমান ভূগোলবিদরা এই অঞ্চলে একটি বড় বন্দরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা আজকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে মিলে যায়। এই বন্দরটি সম্ভবত উয়ারী-বটেশ্বর এর সাথে যুক্ত ছিল, যা এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[৬১]

বাংলাদেশকে শাসনকারী প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজ্যগুলোর মধ্যে ছিল বঙ্গ রাজ্য, সমতট ও পুণ্ড্র রাজ্য, মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য, বর্মণ রাজবংশ, শশাঙ্কের রাজত্ব, খড়্গ ও চন্দ্র রাজবংশ, পাল সাম্রাজ্য, সেন রাজবংশ, হরিকেল রাজত্ব ও দেব রাজবংশ। এই রাজ্যগুলোতে সুগঠিত মুদ্রা, ব্যাংকিং, নৌপরিবহন, স্থাপত্য ও শিল্প ছিল এবং বিক্রমপুর ও ময়নামতির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম গোপাল, খ্রিস্টীয় ৭৫০ সালে অঞ্চলের নির্বাচিত প্রথম শাসক ছিলেন; তিনি খ্রিস্টীয় ১১৬১ সাল পর্যন্ত রাজত্বকারী পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছিল।[৬২] চীনা হিউয়েন সাঙ, সোমপুর মহাবিহারে (প্রাচীন ভারতের বৃহত্তম মঠ) বসবাসকারী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং আতিশা, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করার জন্য বাংলা থেকে তিব্বতে ভ্রমণ করেছিলেন। বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন রূপ চর্যাপদ অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিল। বাংলা উপসাগরের নাবিকরা প্রারম্ভিক খ্রিস্টীয় যুগ থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করত[৬৩] এবং এই অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি রপ্ত করেছিলেন।[৬৪]

- প্রাচীন বাংলা

- পাহাড়পুরের পিরামিডের মতো ধ্বংসাবশেষ

ইসলামি বাংলা

বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়টি ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল, যখন বাংলার সাথে মুসলিম বাণিজ্য আরব ও ইরানের সাথে বিকশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়টি ১৩শ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল, যখন বাংলা মুসলিম শাসকদের অধীনে আসার পর মুসলিম রাজবংশের শাসন শুরু হয়েছিল। বাংলার সাথে মুসলিম বাণিজ্য আরব ও ইরানের সাথে বিকশিত হয়েছিল। বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে আসার পর বাংলায় মুসলিম রাজবংশের শাসন শুরু হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, ইসলাম বাংলার প্রধান ধর্ম হয়ে ওঠে। মুসলিম রাজবংশগুলো ইসলামি সংস্কৃতি এবং শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রেখেছিল। মুহাম্মদ আল-ইদ্রিসি, ইবনে হাওকাল, আল-মাসুদি, ইবন খোরদাদবেহ এবং সুলাইমান আল তাজিরের লেখা থেকে আরব, ইরান এবং বাংলার মধ্যকার সমুদ্র বাণিজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬৫] এই লেখকরা বাংলার সাথে মুসলিম বাণিজ্যের বিকাশ এবং বাংলায় ইসলামের প্রাথমিক প্রসার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বাংলার সাথে মুসলিম বাণ্যিজ্য সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং আরবদের পারস্য বাণিজ্য পথগুলো দখল করার পর বিকাশ লাভ করে। সাসানীয় সাম্রাজ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য যা ৭ম শতাব্দীতে আরবদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। আরবরা পারস্য সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলো দখল করার পর তারা বাংলার সাথে বাণিজ্য করতে শুরু করে। এই বাণিজ্যের বেশিরভাগ অংশ মেঘনা নদীর পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় হত। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় ৬৯০ সালের দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাথমিক অস্তিত্বের ধারণা রয়েছে।[৬৫][৬৬][৬৭] বাংলা সম্ভবত প্রথম মুসলিমদের দ্বারা চীনে যাওয়ার পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলা চীনের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাংলার মধ্য দিয়ে চীনে যাওয়ার জন্য এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি ব্যবহার করত। পাহাড়পুর এবং ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। আব্বাসীয়রা ছিল আরবদের একটি রাজবংশ যা ৭ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মুদ্রাগুলো বাংলায় ইসলামের প্রাথমিক প্রসারকে নির্দেশ করে।[৬৮]

সুলতানি আমল

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সূত্রপাত হয় ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে পরিচালিত গৌড় অভিযানের মাধ্যমে। তিনি সেন রাজধানী গৌড় দখল করে নেন এবং তিব্বতে প্রথম মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বাংলা তারপর এক শতাব্দীর মতো দিল্লি সালতানাতের মামলুক, বলবন ও তুঘলক বংশের শাসনাধীন ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে, বাংলায় তিনটি স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে: ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক শাসিত সোনারগাঁও; শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক শাসিত সাতগাঁও এবং আলাউদ্দিন আলী শাহ কর্তৃক শাসিত লখনৌতি। এই নগর-রাষ্ট্রগুলির শাসকরা ছিলেন দিল্লির সাবেক গভর্নর, যারা পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৫২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নগর-রাষ্ট্রগুলোকে একীভূত করে একটি স্বাধীন সুলতানি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। দিল্লির সুলতানকে তিনি আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ইলিয়াস শাহ'র সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিমে বারাণসী, উত্তরে কাঠমান্ডু, পূর্বে কামরূপ এবং দক্ষিণে ওড়িশা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সিকান্দর শাহ'র শাসনামলে দিল্লি বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। বাংলা সুলতানি প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে কাজ করার জন্য টাকশালের শহরগুলির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল যেখানে সুলতানের মুদ্রা তৈরি করা হত। বাংলা যখন ইসলামিক বিশ্বের সর্বপ্রাচ্যের সীমান্তভূমি হয়ে রূপ পায়, তখন বাংলা ভাষা সরকারি রাজদরবারের ভাষা হিসেবে বিকশিত হয়, এবং অনেক স্বনামধন্য লেখক তৈরি করে। এই সুলতানি আমল ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে উন্নতি লাভ করে, যেখানে মুসলিম রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক নেতাদের এক মেলবন্ধন ঘটে।

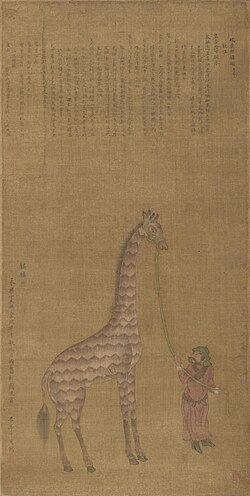

বাংলা সালতানাতের দুটি সবচেয়ে বিশিষ্ট রাজবংশ ছিল ইলিয়াস শাহী এবং হোসেন শাহী রাজবংশ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর রাজত্বকালে মিং চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে বাঙালি স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটে। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে, বাংলা আরাকানে মিন সাও মনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, যার ফলে আরাকান বাংলার একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে, বাঙালি সেনাবাহিনী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গভীরে প্রবেশ করে এবং শাহ ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে আসাম, ওড়িশার যাজনগর, জৌনপুর সালতানাত, প্রতাপগড় রাজ্য এবং চন্দ্রদ্বীপ দ্বীপ জয় করে। ১৫০০ সালে গৌড় বিশ্বের পঞ্চম জনবহুল শহরে পরিণত হয় যার জনসংখ্যা ছিল ২০০,০০০। সামুদ্রিক বাণিজ্য বাংলাকে চীন, মালাক্কা, সুমাত্রা, ব্রুনাই, পর্তুগীজ ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, আরব, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, ইয়েমেন এবং মালদ্বীপের সাথে সংযুক্ত করেছিল। সুলতানরা চট্টগ্রামে পর্তুগিজ বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন।

সুরি সাম্রাজ্যের আক্রমণের ফলে বাংলা সালতানাতের অবক্ষয় শুরু হয়। মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাবর বাংলা আক্রমণ করতে থাকেন। আকবরের শাসনামলে কররানি রাজবংশের পতনের সাথে সাথে বাংলা সালতানাতের পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটে। তবে পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চল প্রাক্তন বাংলা সালতানাতের অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। ঈশা খাঁর নেতৃত্বে এই অভিজাতরা বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত একটি স্বাধীন জোট গঠন করে এবং সোনারগাঁওকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। মুসা খাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণের পর অবশেষে ভূঁইয়াদের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

মুঘল যুগ

১৭ শতকের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। সোনারগাঁওয়ের শেষ স্বাধীন শাসক মুসা খান বেশ কয়েক বছর মুঘল বিজয়কে প্রতিহত করলেও ১৬১০ সালের ১০ই জুলাই মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইসলাম খান চিশতীর হাতে তিনি পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন। ইসলাম খান চিশতী বাংলার প্রথম মুঘল সুবাহদার হিসেবে দায়িত্ব নেন। মুসা খান পরাজয়ের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত হয়ে ওঠেন এবং ত্রিপুরা জয় ও কামরূপের বিদ্রোহ দমনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

মুঘলরা ঢাকাকে একটি দুর্গনগরী এবং বাণিজ্যিক মহানগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ৭৫ বছর ধরে এই নগরী বাংলা সুবাহ্’র রাজধানী ছিলো। ১৬৬৬ সালে মুঘলরা আরাকানিদের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। মুঘল বাংলা তার মসলিন এবং রেশমের জন্য বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করতো, এবং আর্মেনীয়রা ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সম্প্রদায়। চট্টগ্রামে পর্তুগিজ বসতি এবং রাজশাহীতে ওলন্দাজ বসতি ছিলো। বাংলা সুবাহ, যেটিকে "জাতিসমূহের স্বর্গভূমি" হিসেবে বর্ণনা করা হতো, ছিলো বিশ্বের একটি বড় রপ্তানিকারক অঞ্চল। মসলিন, তুলাবস্ত্র, রেশম, জাহাজ নির্মাণ - এসব শিল্পে বাংলা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। বাংলার নাগরিকরা তখন বিশ্বের অন্যতম উঁচু জীবনযাত্রার মান উপভোগ করতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়, বাংলার নবাবরা এই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক বড় একটি অঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। নবাবরা ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলির সাথে মিত্রতা স্থাপন করে, যার ফলে শতাব্দীর শুরুর দিকে অঞ্চলটি বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৫০% বাংলা থেকে আসতো। বাঙালি অর্থনীতি নির্ভর করতো কাপড় উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ, লবণ উৎপাদন, বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কৃষিজ পণ্যের উপর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও একটি বড় কেন্দ্র ছিলো বাংলা। বিশ্বব্যাপী বাংলার রেশম ও তুলা বস্ত্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। জাহাজ নির্মাণেও বাংলা বিখ্যাত ছিলো।

প্রাচ্য বাংলা ছিলো একটি সমৃদ্ধশালী ও বহুমুখী সংস্কৃতির মিলনস্থল। শক্তিশালী বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে এর উন্নতি ঘটে। বাংলা ছিলো উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার একটি বড় কেন্দ্র। বাঙালি মুসলিমরা ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মীয় বিবর্তনের ফসল ছিলো, এবং তাদের ইসলাম-পূর্ব বিশ্বাসে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের উপাদান মিশে ছিলো। মসজিদ, ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র (মাদ্রাসা), ও সুফি মঠ (খানকাহ্) নির্মাণ ধর্মান্তরকরণের সুবিধা করে দেয়। বাঙালি মুসলিম সমাজের বিকাশে ইসলামী মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। পণ্ডিতদের ধারণা, বাঙালিরা ইসলামের সমতাভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো, যেটা হিন্দু বর্ণপ্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলো। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ মুসলিম কবিরা বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে লেখালেখি শুরু করে। বাউল আন্দোলনের মতো সমন্বয়বাদী ধর্মসাধনা বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রান্তে উদ্ভূত হয়। পারস্য সংস্কৃতি বাংলায় তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো, যেখানে সোনারগাঁওয়ের মতো শহরগুলি ছিলো পারস্য প্রভাবের সবচেয়ে পূর্বদিকের কেন্দ্র।

১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাদের বাণিজ্য করার অধিকার বাতিল করে দেন এবং কলকাতার দুর্গ ভেঙে ফেলার দাবি জানান। এই উত্তেজনার ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ নবাবের পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নবাবের চাচা ও সেনাপ্রধান মীর জাফরকে ঘুষ দিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার পতন নিশ্চিত করেন। ক্লাইভ সিরাজ-উদ-দৌলার পরিবর্তে মীর জাফরকে নবাব হিসেবে বসান এবং পুরস্কার হিসেবে কোম্পানি পুরোপুরি নবাবের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঐতিহাসিকরা প্রায়শই এই যুদ্ধকে "দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা" হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কোম্পানি ১৭৬০ সালে মীর জাফরের জায়গায় তার জামাতা মীর কাসিমকে নবাব হিসেবে নিয়োগ দেয়। মীর কাসিম মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু, ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানি এই তিন শাসকের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। যুদ্ধের পরবর্তী চুক্তির ফলে মুঘল সম্রাট ব্রিটিশদের পুতুলে পরিণত হন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কর (দেওয়ানি) সংগ্রহের অধিকার কোম্পানির হাতে চলে যায়। এর মাধ্যমে তারা ওই অঞ্চলগুলোর কার্যত নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। কোম্পানি বাংলার করের টাকা ব্যবহার করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে।

ঔপনিবেশিক আমল

ইউরোপীয়দের আগমন

বাংলার সুলতানরা ১৫২৮ সালে পর্তুগিজদের চট্টগ্রামে একটি বসতি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এটিই ছিল বাংলার প্রথম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল। ১৫৩১ সালে আরাকান স্বাধীনতা ঘোষণা করে ম্রক-উ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর বাংলা সালতানাত চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়া এবং মালাক্কা থেকে পর্তুগিজ জাহাজগুলি এই বন্দর নগরীতে ঘন ঘন আসা-যাওয়া শুরু করে। এরপর 'কর্তাজ' ব্যবস্থা চালু হয় যেখানে এই অঞ্চলে চলাচলকারী সমস্ত জাহাজকে পর্তুগিজদের কাছ থেকে নৌ-বাণিজ্য লাইসেন্স কিনতে হতো। ফলে সমুদ্রে পর্তুগিজ জলদস্যুতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৬০২ সালে সন্দ্বীপ দ্বীপটি পর্তুগিজদের দখলে চলে যায়। ১৬১৫ সালে চট্টগ্রাম উপকূলের কাছে পর্তুগিজ নৌবাহিনী ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং আরাকানীদের একটি যৌথ নৌবহরকে পরাজিত করে।

১৫৩৪ সালের পর বাংলার সুলতান পর্তুগিজদের সাঁতগাঁও, হুগলি, বান্দেল এবং ঢাকায় বেশ কিছু বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৫৩৫ সালে পর্তুগিজরা বাংলা সুলতানের সাথে মিত্রতা করে মুঘলদের আক্রমণ ঠেকাতে পাটনা থেকে ২৮০ কিলোমিটার (১৭০ মাইল) দূরে তেলিয়াগড়ি গিরিপথ দখল করে রাখে। সেই সময় পর্যন্ত বেশ কিছু পণ্য পাটনা থেকে আসত এবং পর্তুগিজরা ১৫৮০ সালে সেখানে একটি কারখানা স্থাপন করে ব্যবসায়ী পাঠাতে থাকে। পরবর্তীতে এই অঞ্চলের হয়ে ওঠে এশিয়া থেকে ডাচ আমদানির ৪০% এর উৎস। ১৬৬৬ সালে বাংলার মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী চট্টগ্রাম জয় করে পর্তুগিজ এবং আরাকানীদের বহিষ্কার করে। ১৬৮৬ সালে প্রথম ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ, ডেনিশ এবং অস্ট্রিয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি সারা বাংলা জুড়ে তাদের কারখানা এবং বাণিজ্যকেন্দ্র নির্মাণ করে। এই কোম্পানিগুলি বাংলার নবাবদের কাছ থেকে বাণিজ্যের অধিকার এবং ছাড় পেয়েছিল। এদের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন

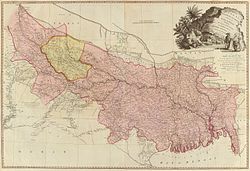

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পর বাংলা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বড় অংশ যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয় করে। ইলাহাবাদ চুক্তির শর্ত অনুসারে, কোম্পানি মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে কর আদায় করত। চুক্তিটি বাঙালি মুসলিম কূটনীতিক ইতিসাম-উদ-দীন রচনা করেছিলেন। কোম্পানির ভারত শাসনের অধীনে, মুঘল সম্রাটের অধীনে বাংলা কার্যত ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠন করে, যার মাধ্যমে এটি ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত অঞ্চলটি পরিচালনা করে। কোম্পানির শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যা সামন্ত জমিদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল; এছাড়াও, কোম্পানির নীতির ফলে বাংলার বস্ত্রশিল্পের শিল্পায়নের অবসান ঘটে। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমাকৃত মূলধন গ্রেট ব্রিটেনের নতুন শিল্প বিপ্লবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, খরা এবং গুটিবসন্ত মহামারীর কারণে সরাসরি ১৭৭০ সালের মহান বাংলা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেশ কিছু বিদ্রোহ শুরু হয়, কারণ কোম্পানির শাসনের ফলে মুসলিম শাসক শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। একজন রক্ষণশীল ইসলামী ধর্মগুরু হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামিক পুনরুজ্জীবনবাদ প্রচার করে ব্রিটিশদের উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি শহর ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজ

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে হস্তান্তর করে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সমস্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব নেয়।

সর্বাধিক বিস্তৃতির সময়ে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি খাইবার গিরিপথ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রোজি লেওয়েলিন-জোন্সের মতে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি একটি প্রশাসনিক এখতিয়ার ছিল যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চালু করেছিল এবং ব্রিটিশ সিভিল কর্মচারী, অভিজাত এবং সামরিক অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সমগ্র উত্তর ভারত থেকে আফগানিস্তানের সাথে থাকা সীমান্তে অবস্থিত খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। এছাড়াও পূর্বে বার্মা ও সিঙ্গাপুরও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুক্তিযুক্তভাবে বলা যায়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় অঞ্চল। এর আঞ্চলিক বিস্তৃতি স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিউ স্পেনের সর্বোচ্চ বিস্তৃতির সমান্তরাল, যা ফিলিপাইন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত অঞ্চলগুলি (বেঙ্গল, বিহার এবং উড়িষ্যা) নিয়েই প্রাথমিকভাবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পরে এটি আওধের নবাব এবং দিল্লির মুঘল অঞ্চলগুলিতে বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় এংলো-শিখ যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশরা পাঞ্জাব জয় করে এবং ক্রমে প্রেসিডেন্সির সীমানা খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রসারে বেঙ্গল আর্মি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে প্রেসিডেন্সির সম্প্রসারণে স্থানীয় গুর্খা পদাতিক বাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপকূলীয় বার্মার নিয়ন্ত্রণও নেয়, সেইসাথে ব্রিটিশ বণিকরা মালাক্কা প্রণালীতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপন করে। বেঙ্গল আর্মি ব্রিটিশ ভারতের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটা বেঙ্গল, বোম্বে এবং মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল। এটি বাংলা, বিহার ও অযোধ্যা অঞ্চলের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হতো যারা ব্রিটিশ অফিসারদের অধীনে কাজ করতো। এর অশ্বারোহী বাহিনীতে প্রাক্তন মুঘল সেনাবাহিনীর সওয়ারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেঙ্গল আর্মি প্রথম এংলো-আফগান যুদ্ধ, প্রথম এংলো-বার্মিজ যুদ্ধ, দ্বিতীয় এংলো-আফগান যুদ্ধ, প্রথম আফিম যুদ্ধ, দ্বিতীয় এংলো-বার্মিজ যুদ্ধ এবং তৃতীয় এংলো-বার্মিজ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতের সরকার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্ট্রেইটস সেটেলমেন্ট বা প্রণালী উপনিবেশগুলিকে ১৮৬৭ সালে বেঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি অধীনস্থ উপনিবেশে পরিণত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ নাগাদ, উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অংশকে পৃথক প্রদেশ হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়, যার মধ্যে ছিল পাঞ্জাব, আগ্রা ও আউধের যুক্ত প্রদেশ এবং আসাম। বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার), বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরাখানে অনেক অভিবাসী বসতি স্থাপন করে। চট্টগ্রামের বিত্তশালী কৃষকরা বার্মার চাল-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ কৃষকদের প্রচেষ্টার ফলে আরাখান অঞ্চল বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক অঞ্চলে পরিণত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থিত অঞ্চল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, ফলে ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকরা সুদূর অঞ্চল থেকে এখানে আসতে থাকেন। প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন কর্তৃক বেঞ্জামিন জয়কে প্রথম মার্কিন কনসাল হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং চট্টগ্রামে একটি কনসুলার এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় মুঘল শাসনামলের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। মুঘল সংস্কৃতির প্রভাবে ঢাকায় তখন এক ভদ্র ও শিষ্ট সমাজের বিকাশ ঘটে। আর্মেনীয়, গ্রীক ও ইহুদি সম্প্রদায়গুলো ঢাকায় তাদের সম্প্রদায় গড়ে তোলে। বাংলায় ব্রিটিশরা বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এবং রামমোহন রায় উপমহাদেশে আধুনিক ও উদার শিক্ষার প্রসার ঘটান, যা আলিগড় আন্দোলন এবং বাংলার নবজাগরণকে অনুপ্রাণিত করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে, মুসলিম বাঙালি সমাজ থেকে কথাসাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক এবং নারীবাদী ব্যক্তিত্বদের উত্থান ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিদ্যুৎ এবং পৌর পানি ব্যবস্থা চালু হয়; বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অনেক শহরে সিনেমা হল খোলা হয়। পূর্ববঙ্গের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, বিশেষ করে পাট ও চা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশরা করাধীন নদীবন্দর যেমন নারায়ণগঞ্জ বন্দর, এবং বৃহৎ সমুদ্রবন্দর, যেমন চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশ ভারতে বাংলার সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল। উপমহাদেশে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে শীতকালীন রাজধানী শিলং একসময় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। বাংলা ছিল এশিয়ার প্রথম কয়েকটি অঞ্চলের একটি যেখানে রেল পরিবহন চালু হয়; ১৮৬২ সালে এটির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রধান দুইটি রেলওয়ে কোম্পানি ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে রেল যোগাযোগ জলপথের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

মুসলিম অভিজাতদের সমর্থনে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ তৈরি করে। এই নতুন প্রদেশ শিক্ষা, যোগাযোগ ও শিল্পসেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের জবাবে ১৯০৬ সালে ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রদেশগুলিকে পুনর্বিন্যাস করে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে একত্রিত করে এবং আসামকে আলাদা প্রদেশ হিসেবে গড়ে তোলে।

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে স্বশাসনের প্রক্রিয়া ছিল ধীরগতির। ১৮৬২ সালে বাংলা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অঞ্চলে স্থানীয় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব শুরু হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যার পরিধি বাড়তে থাকে। বাঙালি মুসলমানদের নাগরিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ১৯১৩ সালে গঠিত হয় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগ। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে, মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে - একদল খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করতো, অন্যদল স্বশাসন অর্জনের জন্য ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতার পক্ষে ছিল। বাংলার অভিজাত শ্রেণীর একটি অংশ মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের সমর্থকও ছিলেন। ১৯২৯ সালে হিন্দু জমিদারদের প্রভাব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে বাংলা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অল বেঙ্গল টেন্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। মর্লি-মিন্টো সংস্কার এবং ব্রিটিশ ভারতের আইনসভায় দ্বৈত-শাসনের সময়কালের পর ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার সীমিত আকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম আইনসভা হিসেবে বাংলা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালেই ব্রিটিশ বার্মা ব্রিটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৩৭ সালে যদিও বাংলা কংগ্রেস সর্বাধিক আসন জয়লাভ করেছিল, তারা আইনসভা বয়কট করেছিল। কৃষক প্রজা পার্টির আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে হক লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন, যে প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছিল। খাজা নাজিমুদ্দিন হকের উত্তরসূরি হন, যিনি বার্মা অভিযানের প্রভাব, ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ (যা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল) এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাথে লড়াই করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়, বাংলাকে বার্মা থেকে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের এপ্রিল ও মে মাসে জাপানি বিমানবাহিনী চট্টগ্রামে বোমা হামলা চালায়। যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলায় মিত্রবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগ ব্রিটিশ ভারতে সর্ববৃহৎ মুসলিম লীগের আদেশ নিয়ে প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে। এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দি, যিনি ১৯৪৬ সালে একটি অখণ্ড বাংলার জন্য শেষ ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন, তিনি ছিলেন বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী।

১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গ

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারত ভাগের রূপরেখা তৈরি হয়। ওই বছরের ৬ই জুলাই, আসামের সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন যে তারা পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত হবেন। সাইরিল র্যাডক্লিফকে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা তখন 'র্যাডক্লিফ লাইন' দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। র্যাডক্লিফ লাইন অনুসারে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে যুক্ত হয়। কিন্তু, মধ্যযুগীয় এবং আদি-আধুনিক যুগের বাংলার সুলতানি রাজধানী গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়।

পাকিস্তানের সাথে একীভবন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা হয়ে ওঠে পাকিস্তান ফেডারেশনের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ (নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, যিনি নতুন রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেন)।

খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এবং ফ্রেডরিক চালমার্স বোর্ন ছিলেন এর গভর্নর। ১৯৪৯ সালে সর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা আইনসভায় ভূমি সংস্কার আইন পাস করে, স্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল দেশটির ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রথম লক্ষণ। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে আরও ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ রাখা হয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট জোট ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা আইনসভা নির্বাচনে মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পরের বছর, একক ইউনিট কর্মসূচির অংশ হিসেবে পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়, এবং এই প্রদেশটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার (সিয়াটো) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক শাসন জারি করে এবং আইয়ুব খান ১১ বছর দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভূমিকা রাখেন। অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পায়। খান ১৯৬২ সালে একটি নতুন সংবিধান চালু করেন, যা পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি ও গভর্নর শাসিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে (নির্বাচনী কলেজ নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে), যেটিকে বেসিক ডেমোক্রেসি নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের আসন হয়ে ওঠে, যে পদক্ষেপটিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবণতাকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা রূপে দেখা হয়। পাকিস্তান সরকার বিতর্কিত কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে, যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ প্রতিবেশী ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। এটিকে একধরণের দ্বিতীয় বিভাজন বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য ছয় দফা আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

বিশ্বব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে, পাকিস্তান সরকার ব্যাপকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চর্চা করেছে। পাট ও চা দিয়ে পাকিস্তানের ৭০% রপ্তানি আয় করার সত্ত্বেও, জাতীয় বাজেটে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান অনেক কম সরকারি বরাদ্দ পেত। রেহমান সোবহান এবং নুরুল ইসলামসহ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদরা পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি পৃথক বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট দাবি করেছিলেন। অর্থনীতিবিদরা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বের আদর্শকে প্যারাফ্রেজ করে, পাকিস্তানের মধ্যেই দুটি ভিন্ন অর্থনীতির অস্তিত্বের উপস্থিতি দেখিয়েছেন, যেটিকে 'দুই অর্থনীতি-তত্ত্ব' (Two-Economies Theory) নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্য দিতেও অস্বীকৃতি জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৬৯ সালের পূর্ব পাকিস্তানে গণ অভ্যুত্থানের সময় গণতান্ত্রিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অভ্যুত্থান আইয়ুব খানের পদত্যাগের দিকে পরিচালিত করে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন।

পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে বাঙালিদের প্রতি ব্যাপক জাতিগত ও ভাষাগত বৈষম্য ছিল। এসব চাকরিতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো কম। পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির উপরও বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান তাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানে আঘাত হানে এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু যেভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে, তার জন্য তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে বাঙালি-জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন ও একটি নতুন সংবিধান রচনার দাবি করে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি এর তুমুল বিরোধিতা করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালের শুরুর দিকে, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ তার ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে চেয়েছিল; পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী, পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং মুসলিম লীগের অংশ বিশেষগুলো এর বিরোধিতা করেছিল। পাকিস্তানের জান্তা নেতৃত্বে ইয়াহিয়া খান যখন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন চলমান আলোচনা ভেঙে পড়ে। নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ জান্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের চাপের মুখে আহ্বান করা না হলে বাঙালি জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নবনির্বাচিত সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে শপথ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের সংসদের প্রথম অধিবেশনের জন্য ঢাকায় উড়ে গেলে তাদের পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে নাগরিক অবাধ্যতা শুরু হয়, স্বাধীনতার জন্য জোরালো আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুজিব প্রায় ২০ লক্ষ লোকের স্বাধীনতা সমর্থনকারী সমাবেশে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৩শে মার্চ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের মধ্যরাতের দিকে পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন সার্চলাইট নামে সামরিক অভিযান শুরু করে। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ঢাকার রাজারবাগের পুলিশ ব্যারাক এবং পুরান ঢাকার হিন্দু পাড়া। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কারাগারে নিয়ে যায়। সেনাবাহিনী দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়। মুজিবকে গ্রেপ্তার করার আগে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসের ব্যাপক অভিযান চালায়। বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও স্বাধীনতাপন্থীদের লক্ষ্যস্থির করে এসব হামলা চালান হয়েছিল। প্রতিবেশী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের সাথে পাকিস্তানের শত্রুতার কারণে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী বাঙালি প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত সফল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। পাকিস্তানের কূটনৈতিক পরিষেবা, সামরিক, পুলিশ এবং আমলাতন্ত্র থেকে বাঙালিরা দলত্যাগ করতে থাকে। এপ্রিল মাসে, আওয়ামী লীগ নেতাদের ভারত সরকারের সহায়তায় কলকাতায় নির্বাসনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার স্থাপন করতে সাহায্য করে যা ১৯৭১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে সময়ে বাঙালি বাহিনী গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল বন্ধ করতে রেললাইন বন্ধ করে দেয়। মুক্তিবাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ্য অপারেশনের মধ্যে ছিল অপারেশন জ্যাকপট এবং অপারেশন বরিশাল।

পাকিস্তানের ব্যর্থ প্রথম আঘাত হানার পর ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশী ও ভারতীয় যৌথ বাহিনীর স্থল অগ্রযাত্রা সহ ভারত এবং ছোট বাংলাদেশী বিমান বাহিনীর বিমান হামলার মুখে পাকিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে মধ্য ডিসেম্বরে রাজধানী ঢাকা মুক্ত হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই শীতল যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থানের রণকৌশল হিসেবে বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনী পাঠায়। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের পূর্ব কমান্ডের বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী মুজিবকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয় এবং তাঁকে বাংলাদেশ ফেরত আনা হয়। যেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রায় ১০ লাখ লোকের জনসমাগম ঘটে। অবশিষ্ট ভারতীয় সেনা ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চের মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৭২ সালের আগস্টের মধ্যে, ৮৬টি দেশ নতুন রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দেয়। বেশিরভাগ মুসলিম দেশের চাপের পরে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ সরকারের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সর্বমোট ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে নিহত এবং দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত ব্যক্তিরা। ন্যূনতম হিসেবে ধরা হয়, যুদ্ধে তিন থেকে পাঁচ লক্ষের মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আনুমানিক এক কোটি শরণার্থী ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায় তিন কোটি মানুষ দেশের ভেতরে উদ্বাস্তু হন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে যুদ্ধে ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নজির স্থাপিত হয় মুক্তিযুদ্ধে; প্রায় দুই লক্ষ বাঙালি নারী পাকিস্তানি সেনাদের যৌন নির্যাতনের শিকার হন। যুদ্ধের সময় পরিকল্পিতভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত শ্রেণির মানুষদের হত্যা করা হয়। জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তাকারী রাজাকার বাহিনী গঠন করে এবং তাদের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে সাহায্য করে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালি মুসলিমদের বর্ণগত উত্তেজনার কারণে যুদ্ধে তাদের ওপর বড় ধরণের নির্যাতন চালানো হলেও, সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কে পাকিস্তানি বাহিনী বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এই নৃশংসতার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে যুদ্ধটিকে "হিন্দু গণহত্যা" বলে দাবি করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড এই পরিস্থিতিকে "নির্বাচিত গণহত্যা" হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৭৪ এবং ২০০২ সালে পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘটনার জন্য "খসড়া" প্রকাশ করে। কিন্তু ২০১৫ সালে তারা অত্যাচারের ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করে। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে "১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যাকে স্বীকৃতি" দেওয়ার জন্য একটি দ্বিদলীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলারস ১৯৭১ সালের এই নির্যাতনকে গণহত্যা হিসেবেই আখ্যায়িত করেছে।

অধুনা বাংলাদেশ

প্রথম সংসদীয় সময়কাল

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুরোপুরিভাবে একটি স্বাধীন বাংলাদেশী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন বাংলাদেশের নতুন সরকার। আওয়ামী লীগ সফলতার সাথে আমলাতন্ত্রকে পুনর্বিন্যস্ত করে, একটি লিখিত সংবিধান রচনা করে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন ঘটায়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে মুজিব রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র চালু করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি মুজিব শপথ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই উদীয়মান রাষ্ট্রের কাঠামো ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনস্টার মডেল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান প্রণয়ন কমিটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রভাবিত একটি অধিকার বিল প্রতিষ্ঠা করে।

গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গ্রহণ করে, যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ, বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, ওআইসি এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তার প্রথম ভাষণে মুজিব উল্লেখ করেন যে "স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে একটি মুক্ত ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকারের জন্য বাঙালি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করেছে। তারা সারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে চেয়েছিল।" ভারতের সাথে ২৫ বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর, সীমান্ত নির্ধারণ চুক্তি এবং সীমান্তবর্তী বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেন মুজিব। স্থল সীমানা চুক্তিটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত সীমান্ত বিরোধের সমাধান এবং ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময়ের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিল। এ চুক্তিটি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। আদালত রায় দেন যে, স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংসদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। ইসরায়েল বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও মুজিব ফিলিস্তিনের অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মিশরে একটি আর্মি মেডিকেল ইউনিট পাঠিয়ে বিদেশে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রথম সামরিক সহায়তার সূচনা করেন মুজিব।

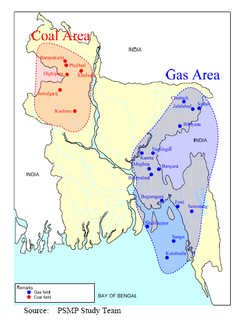

অর্থনৈতিক নীতিতে, বাংলাদেশের প্রথম পাঁচ বছরই ছিল এর ইতিহাসের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সময়কাল। মুজিব ৫৮০টি শিল্প কারখানা, পাশাপাশি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৪ সালে সরকার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বঙ্গোপসাগরে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানায়। জাতীয় তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন হিসাবে পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ভাঙ্গন, দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার অভাবের ফলে মুজিব সরকারের সামনে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব তখনও ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিলো এবং যুদ্ধের পর অর্থনীতিতে পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ মুজিবের জনপ্রিয়তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুজিব একটি শাসনব্যবস্থার সভাপতিত্ব করেন যা তার ব্যক্তিত্বের আরাধনা বা 'কাল্ট অব পার্সোনালিটি' কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। চাটুকার ও অনুগতরা 'মুজিববাদ' নামে পরিচিত একটি মতাদর্শের জন্ম দেন।

রাষ্ট্রপতি শাসনামল (১৯৭৫-১৯৯১)

১৯৭৫ সালের জানুয়ারীতে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশালের অধীনে একদলীয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তিনি চারটি সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্র ছাড়া অন্য সমস্ত সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করেন এবং নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংবিধান সংশোধন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর খন্দকার মোশতাক আহমেদ চার মাস রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে তিনি ব্যাপকভাবে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পর দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ আরো চারজন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাকে ১৯৭৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর সামরিক বাহিনী প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় বসায়। বাংলাদেশ এরপর তিন বছর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি সামরিক জান্তা দ্বারা শাসিত হয়।

১৯৭৭ সালে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। তিনি বহুদলীয় রাজনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, শিল্প ও সংবাদপত্রের বেসরকারিকরণ করেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরায় চালু করেন, বেপজা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৯ সালে দেশের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। ১৯৭৮ সালে বর্মী সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ফলে প্রায় ২০০,০০০ আরাকানি (রোহিঙ্গা) মুসলিম শরণার্থী নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে এই শরণার্থীদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে একটি আধা-রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু হয়, যেখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৯৮২ সাল পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় ছিল। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয় এবং উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ক্ষমতায় এক বছর থাকার পর ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তারকে উৎখাত করা হয়। প্রধান বিচারপতি এ.এফ.এম আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করা হয়, তবে দেশের প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের হাতে। এরশাদ ১৯৮৩ সালে নিজে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন এবং চারজন প্রধানমন্ত্রী (আতাউর রহমান খান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মওদুদ আহমেদ ও কাজী জাফর আহমেদ) এবং তার জাতীয় পার্টির আধিপত্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করেন। এরশাদ দেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করেন এবং দেশকে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত করেন। এছাড়া ১৯৮৮ সালে তিনি সংসদের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদের শাসনামলে ঢাকায় প্রথম সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য পাঠায়। ১৯৯০ সালে গালফ যুদ্ধের সময় কুয়েতকে মুক্ত করতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীতে বাংলাদেশ অংশ নেয়। ১৯৯০ সালে একটি গণঅভ্যুত্থান এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করে। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরের অংশ হিসেবে দেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্ব দেন।

সংসদীয় যুগ (১৯৯১ - বর্তমান)

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি হিসেবে খালেদা জিয়া ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের নেতৃত্ব দেন। ১৯৯১ সালে তার অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বাংলাদেশী অর্থনীতিকে উদার করার একটি বড় কর্মসূচি শুরু করেন। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংকিং, ওষুধ, বিমান চলাচল, সিরামিক, ইস্পাত, টেলিযোগাযোগ ও উচ্চ শিক্ষা খাতকে বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয়, ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ে। ১৯৯২ সালে বার্মার গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলন দমনের কারণে আনুমানিক ২ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়; এই শরণার্থীদের অধিকাংশই ১৯৯৩ সালের মধ্যে বার্মায় ফিরে যায়। ১৯৯৪ সালে হাইতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ অপারেশন আপহোল্ড ডেমোক্রেসি-তে বাংলাদেশ মার্কিন-বহির্ভূত সবচেয়ে বড় দল প্রদান করে।

১৯৯৬ সাল রাজনৈতিক অস্থিরতার বছর ছিল, যেখানে দেখা যায় বয়কটকৃত ফেব্রুয়ারি নির্বাচন, একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টা, এবং নির্বাচন তত্ত্বাবধানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টা। তিন মাসের জন্য মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২১ বছর পর জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম উদ্যোগগুলোর একটি ছিল বিতর্কিত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা, যে অধ্যাদেশটি তার পিতার হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতো। হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য জেলাগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের অবসান করে। এছাড়াও, গঙ্গার পানি বণ্টনের জন্য তিনি ভারতের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছান। ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা, পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরেলকে স্বাগত জানান।

বিরোধী দলের ঘন ঘন হরতাল ও ধর্মঘটসহ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি কমে যায়। ২০০১ সালে অর্থনীতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপি আবার ক্ষমতায় ফেরে। দ্বিতীয় জিয়া প্রশাসনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি দেখা গেলেও ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সমস্যা দেশকে গ্রাস করে। জঙ্গি সংগঠন জেএমবি একাধিক সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ২০০৬ সালে বিএনপির মেয়াদ শেষে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বাংলাদেশী সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে জরুরি অবস্থা জারি করতে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ ও আমলাতন্ত্র সংস্কারের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় বসে। জেএমবি নেতাদের গ্রেফতার করা হয় এবং পরে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়।

২০০৮-এর নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি শেখ হাসিনা আবারো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা হয়। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনি ফাঁকফোঁকর বন্ধ করে সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সীমিত করে এবং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলো পুনরায় জোরদার করে। আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জীবিত বাঙালি ইসলামপন্থীদের বিচারের জন্য একটি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। শেখ হাসিনা ও তার সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) দ্বারা সংঘটিত গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সাল থেকে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে সরকারকে ক্রমশ কর্তৃত্ববাদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে। সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে বিএনপি ও জামায়াত প্রায়ই সহিংস বিক্ষোভের আশ্রয় নিয়েছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আরাকানি শরণার্থীদের আগমন দেখতে পায়। রাখাইন রাজ্যে জাতিগত নিধন অভিযানের পর আনুমানিক ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়।

জাতীয় দারিদ্র্যের হার ১৯৭১ সালের ৮০% থেকে কমে ১৯৯১ সালে ৪৪.২% এবং ২০২১ সালে ১২.৯% এ নেমে এসেছে। বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তিনি প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, মাথাপিছু আয়ে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি অবকাঠামো মেগাপ্রকল্প চালু করেছে। ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাকি অংশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়; অপরদিকে ঢাকা মেট্রোরেল উদ্বোধন হয় ২০২৩ সালে। সবুজ প্রযুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের শিল্পখাত গ্রিন কারখানা নির্মাণে অগ্রণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০২৩ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রত্যয়িত গ্রিন কারখানা বাংলাদেশেই অবস্থিত।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসীন হন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের ছাত্র ও আমজনতার দ্বারা বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে।[৬৯]

অন্তর্বতী সরকার

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর, যার ফলে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৭০] এর তিন দশক পর, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ব্যাপক, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগীরা প্রাণ বাচাঁতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ৬ আগস্ট সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঘোষণা দেন।।[৭১] [৭২]রাষ্ট্রপতি ও তিন বাহিনী প্রধানদের সাথে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সমন্বয়কদের কয়েক ঘণ্টার বৈঠকের পর মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৭৩] [৭৪]৮ আগস্ট শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে সরকার গঠন করা হয়।[৭৫] ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে আল জাজিরা ও দ্য ডেইলি স্টার জানায়, ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কার্যভার গ্রহণ করে।[৭৬][৭৭] এ সরকার পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং এতে প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বিশেষ দূত, উচ্চ প্রতিনিধি ও বিশেষ সহকারীসহ বিভিন্ন পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাদের মর্যাদা যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব ও প্রতিমন্ত্রীর সমতুল্য ধরা হয়।[৭৮]

ভূগোল

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। দেশটির পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি প্রায় ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি প্রায় ৭৬০ কিলোমিটার।[৭৯] ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত; পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বের অধিকাংশ সীমানা ভারতের সাথে এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের একটি অংশ মিয়ানমারের সাথে, আর দেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের ভূখণ্ড গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) ও মেঘনা নদী এবং তাদের অসংখ্য শাখা-উপশাখা। এই নদীগুলির পলিতে গঠিত গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্র–মেঘনা ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম সক্রিয় ব-দ্বীপগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত এবং এর একটি কেন্দ্রীয় অংশই বর্তমান বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড।[৮০] এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসতি গড়ে উঠেছে; বর্তমান রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব সেই দীর্ঘ ভূ-প্রাকৃতিক ও মানবিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ফল, যা এখানে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সূত্রাবলির ভিত্তিতে আলোচিত হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশটির স্থলভাগের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।[৮১] কিছু আন্তর্জাতিক উৎসে (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) সীমান্তবর্তী জলাভূমি ও উপকূলীয় অংশের সংযোজনের ওপর ভিত্তি করে আয়তন প্রায় ১,৪৮,৪৬০ বর্গকিলোমিটার উল্লেখ করা হয়েছে; তবে নীতি-নির্ধারণ ও অধিকাংশ গবেষণায় জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার প্রদত্ত ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার মানটি ব্যবহৃত হয়।[৮২] বাংলাদেশের মোট স্থলসীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,২৪৭ কিলোমিটার; এর মধ্যে প্রায় ৯৪ শতাংশ ভারতের সাথে এবং অবশিষ্ট অংশ মিয়ানমারের সাথে।[৮৩] ভারতের পাঁচটি রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত ভাগ করে। দেশের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৫৮০ কিলোমিটার, যা বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলে বিস্তৃত।[৮২]

বাংলাদেশের ভূখণ্ডগত সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কিলোমিটার) পর্যন্ত এবং একক অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪ কিলোমিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ও মহীসোপান ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইব্যুনালের (আইটিএলওএস) রায় এবং ২০১৪ সালে স্থায়ী সালিশি আদালতের (পিসিএ) রায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত ও স্বীকৃত হয়।[৮৪][৮৫]

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের প্রায় চার-পঞ্চমাংশই সমতল প্লাবনভূমি ও নিম্নভূমি, যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব বেশি নয়; ফলে মৌসুমি বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। উত্তর-পশ্চিমে বরেন্দ্র অঞ্চল, মধ্যভাগে মধুপুর গড় এবং দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অপেক্ষাকৃত উঁচু ও প্রাচীন ভূ-গঠনের অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত।[৮৬] দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মোদক মুয়াল শৃঙ্গ প্রায় ১,০৫২ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এবং বাংলাদেশের অন্যতম উচ্চতম স্থান হিসেবে বিবেচিত, অপরদিকে সরকারি তথ্য অনুযায়ী তাজিং ডং বা “বিজয়” চূড়া (প্রায় ১,২৮০ মিটার) দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত।[৮৭][৮৮]

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যগুলোর একটি এবং ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণসহ বিভিন্ন বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির বাস।[৮৯] দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত একটি দীর্ঘ বালুকাবেলা সমুদ্রসৈকত, যা দেশের উপকূলীয় ভূগোল ও পর্যটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।[৯০]

প্রশাসনভিত্তিক ভৌগোলিক বিভাজন

বাংলাদেশ ৮টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত।[৯১] এগুলো হল: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে একাধিক জেলা। বাংলাদেশের মোট জেলার সংখ্যা ৬৪টি। জেলার চেয়ে ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক অঞ্চলকে উপজেলা বলা হয়। সারাদেশে ৪৯৫টি উপজেলা (সর্বশেষ ৩টি নতুন উপজেলা ঘোষণা করা হয়) রয়েছে।[৯২][৯৩] বাংলাদেশে মোট ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন; ৫৯,৯৯০টি মৌজা এবং ৮৭,৩১৯টি গ্রাম রয়েছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনে কোনো নির্বাচিত কর্মকর্তা নেই; সরকার নিযুক্ত প্রশাসকদের অধীনে এসব অঞ্চল পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ডগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি রয়েছে। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৯৪]

এছাড়া শহরাঞ্চলে ১২টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা-উত্তর, ঢাকা-দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ) এবং ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে। এগুলোর সবগুলোতেই জনগণের ভোটে মেয়র ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। রাজধানী ঢাকা বাংলাদেশের বৃহত্তম শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরের মধ্যে রয়েছে – চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী,নাটোর, বগুড়া ও দিনাজপুর।

| বিভাগ | প্রতিষ্ঠিত | জনসংখ্যা[৯৫] | আয়তন (কিমি২)[৯৫] | জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০১১ (লোক/কিমি২)[৯৫] |

বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যা-সহ) |

|---|---|---|---|---|---|

| ঢাকা | ১৮২৯ | ৩৬,০৫৪,৪১৮ | ২০,৫৩৯ | ১,৭৫১ | ঢাকা (৭,০৩৩,০৭৫) |

| চট্টগ্রাম | ১৮২৯ | ২৮,৪২৩,০১৯ | ৩৩,৭৭১ | ৮৪১ | চট্টগ্রাম (২,৫৯২,৪৩৯) |

| রাজশাহী | ১৮২৯ | ১৮,৪৮৪,৮৫৮ | ১৮,১৯৭ | ১,০১৫ | রাজশাহী (৪৪৯,৭৫৬) |

| খুলনা | ১ অক্টোবর ১৯৬০ | ১৫,৬৮৭,৭৫৯ | ২২,২৭২ | ৭০৪ | খুলনা (৬৬৩,৩৪২) |

| বরিশাল | ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ | ৮,৩২৫,৬৬৬ | ১৩,২৯৭ | ৬২৬ | বরিশাল (৩২৮,২৭৮) |

| সিলেট | ১ আগস্ট ১৯৯৫ | ৯,৯১০,২১৯ | ১২,৫৯৬ | ৭৮০ | সিলেট (৪৭৯,৮৩৭) |

| রংপুর | ২৫ জানুয়ারি ২০১০ | ১৫,৭৮৭,৭৫৮ | ১৬,৩১৭ | ৯৬০ | রংপুর (৩৪৩,১২২) |

| ময়মনসিংহ | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ | ১১,৩৭০,০০০ | ১০,৫৮৪ | ১,০৭৪ | ময়মনসিংহ (৪,০৭,৭৯৮) |

| বাংলাদেশ | ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ | ১৪৭,৫৭০ | ৯৭৬ | ঢাকা |

জলবায়ু

কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয়— অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীত এবং মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গরম, আর্দ্র গ্রীষ্ম বিদ্যমান। বাংলাদেশে কখনও ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) নিচে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়নি। ১৯০৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শহর দিনাজপুরে সর্বনিম্ন ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৩৪.০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) রেকর্ড করা হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ এবং আর্দ্র বর্ষাকাল জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিরাজ করে, যা দেশের বেশিরভাগ বৃষ্টিপাতের উৎস। বন উজাড়, মাটির অবক্ষয় এবং ভূমিক্ষয়ের প্রভাবের সাথে মিলিত হয়ে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়গুলো ছিল বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক। পরবর্তীটিতে প্রায় ১৪০,০০০ মানুষ মারা যায়।

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশ আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়, যেখানে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিমজ্জিত হয়ে প্রায় ১,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নানা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগের ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় থেকে মানবক্ষয় ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বছরের পর বছর ধরে কমে আসছে। ২০০৭ সালের দক্ষিণ এশীয় বন্যায় দেশের বিভিন্ন এলাকা বিধ্বস্ত হয়, প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত এবং প্রায় ৫০০ মানুষ প্রাণ হারায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এক শতকের মধ্যে ৫০৮টি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে আঘাত করেছে, যার মধ্যে ১৭ শতাংশ বাংলাদেশে আঘাত করেছে বলে মনে করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ধিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপদ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এগুলোর প্রতিটি কৃষি, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানব স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়ের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। অনুমান করা হয় যে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে প্রায় ২০ শতাংশ ভূমি নিমজ্জিত হবে এবং ৩ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হুমকি মোকাবেলায় 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' চালু করা হয়েছে।

জনসংখ্যার উপাত্ত

২০২২ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-র নিয়োজিত জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৯,৮২৮,৯১১ জন (১.৬৯৮ কোটি) হয়েছে। ২০২৪ সালের জনসংখ্যা সংক্রান্ত জাতিসংঘের ডেটা অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা প্রায় ১৭৩,৫৬২,০০০ জন বা ১৭.৩৬ কোটি।[৯৬] প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমে আসছে; বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে ২০২৩ সালে এই হার ছিল প্রায় ১ শতাংশেরও নিচে।[৯৭] এভাবে বিশ্বের জনবহুল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন প্রায় সপ্তম বা অষ্টম।[৯৮] দেশটি ঘনবসতির দিক থেকেও বিশ্বখ্যাত: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১,৩০০ জনেরও বেশি ঘনত্ব রয়েছে।[৯৯] জনসংখ্যার বয়স-গাঠনিক দিক থেকে দেখা যায় ০–২৫ বছর বয়সীদের অংশ মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ দখল করে আছে এবং ৬৫ বছরের উপরের জনগণ প্রায় ৩ শতাংশের বেশি নয়।[২৫]

২০২১ ঈসায়ীর জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ২০ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ২ দশমিক ৩৪ শতাংশ।[১০০][১০১][১০২] এই জনশুমারির প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ২.৩৪ শতাংশ।[১০০][১০২] সরকারি সংস্থা পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুযায়ী জুন ২০২১-এ জনসংখ্যা ১৯৬,৪৯৯,৬৭৩ জন বা ১৯.৬৪ কোটি।[১০৩] অন্য একটি প্রাক্কলন অনুসারে মার্চ ২০২১-এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৯.৯৫ কোটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রাক্কলন ১৯.৮৫ কোটি। তখনকার হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৭ম জনবহুল দেশ ছিলো। জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল এলাকায় ছিলো ৩,০০০ জনের বেশি।[১০৪][১০৫]

২০২১-এর জনশুমারির প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার এবং ১০ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০:১০০.৩।[১০০] এখানে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১৩০০ জন, যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ (কিছু দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র বাদে)। দেশের অধিকাংশ মানুষ শিশু ও তরুণ বয়সী: যেখানে ০–২৫ বছর বয়সীরা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ, সেখানে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৩ শতাংশ। এদেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর।[১০৬]

জাতিগতভাবে বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ অধিবাসী বাঙালি।[১০৭] বাকি ১ শতাংশ অধিবাসী বিভিন্ন উপজাতি এবং বিহারি বংশোদ্ভূত। দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৩ টি উপজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে চাকমা ও মারমা উপজাতি প্রধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের উপজাতিগুলোর মধ্যে গারো ও সাঁওতাল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, কক্সবাজার এলাকায় বার্মা থেকে বিতাড়িত স্বল্পসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে। মোট জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ শহরে বাস করে; বাকি ৬০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী।

সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ও জনস্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক গড়ে দৈনিক মাত্র ১ মার্কিন ডলার আয় করে (২০০৫)। সরকারি হিসেব অনুযায়ী মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১ হাজার ৫শ মার্কিন ডলারের বেশি।[১০৮] আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা।[১০৯] ১৯৯০ দশকের শেষভাগে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

প্রধান শহরাঞ্চল

| অবস্থান | শহর | জনসংখ্যা (২০২২ সাল পর্যন্ত)[১১০] |

|---|---|---|

| ১ | ঢাকা | ৩৪,৭৩৪,০২৫ |

| ২ | চট্টগ্রাম | ১,৯১৬৯,৪৬৪ |

| ৩ | খুলনা | ১,১৬১৩,৩৮৫ |

| ৪ | নারায়ণগঞ্জ | ৩,৯০৯,১৩৮ |

| ৫ | সিলেট | ৩,৮৫৭,০৩৭ |

| ৬ | গাজীপুর | ৫,২৬৩,৪৭৪ |

| ৭ | রাজশাহী | ২,৯১৫,০১৩ |

| ৮ | বগুড়া | ৩,৭৩৪,৩০০ |

| ৯ | বরিশাল | ১,০১০,৫৩০ |

| ১০ | কুমিল্লা | ৬,২১২,২১৬ |

| ১১ | ময়মনসিংহ | ৫০,৯৯,০৫২ |

| ১২ | রংপুর | ৩,১৬৯,৬১৫ |

| ১৩ | কুষ্টিয়া | ২,১৪৯,৬৯২ |

| ১৪ | ফরিদপুর | ২,১৬২,৮৭৬ |

| ১৫ | যশোর | ৩,০৭৬,৮৪৯ |

ভাষা

দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলা বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় ভাষাও। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সরকারি কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে, তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়।[১১১]

ধর্ম

বাংলাদেশকে ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দেশটি ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে, রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি দাবি করে যে "ব্যবহারিকভাবে এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ"। দেশের সংবিধান যেকোন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি ও বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে এবং সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকারের ঘোষণা দেয়। ইসলাম দেশটির বৃহত্তম ধর্ম, যা জনসংখ্যার প্রায় ৯২% মানুষ অনুসরণ করে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশাল অংশ বাঙালি মুসলিম যারা সুন্নি ইসলাম মেনে চলে। বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় জনবহুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে দেশটিতে। হিন্দু ধর্ম জনসংখ্যার ৬% দ্বারা অনুসৃত হয়, প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের দ্বারা, যারা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ভারত ও নেপালের পরে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বৃহত্তম হিন্দু সম্প্রদায় গঠন করে। বৌদ্ধধর্ম দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম যা মোট জনসংখ্যার ০.৬%। বাংলাদেশী বৌদ্ধরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এছাড়াও, উপকূলীয় চট্টগ্রামে অনেক বাঙালি বৌদ্ধ বসবাস করে। খ্রিস্টান ধর্ম চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম যা মোট জনসংখ্যার ০.৩%, এটি প্রধানত একটি ছোট বাঙালি খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা অনুসৃত হয়। জনসংখ্যার ০.১% অন্যান্য ধর্ম যেমন প্রাণবাদ ইত্যাদি পালন করে অথবা ধর্মহীন।

ইসলাম ধর্ম

জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মবিশ্বাস ইসলাম ধর্মে (৯২ শতাংশ); এরপরেই রয়েছে হিন্দু ধর্ম (৬ শতাংশ), বৌদ্ধ ধর্ম (১ শতাংশ), খ্রিষ্ট ধর্ম (১ শতাংশ)।[১১২] মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ সুন্নি মতাদর্শী। ইসলাম হল বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দাপ্তরিক রাষ্ট্রধর্ম, যা হল মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ।[১১৩] দেশটি অধিকাংশ বাঙালি মুসলিমের আবাসস্থল, যা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয়-বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। অধিকাংশ বাংলাদেশি মুসলিম হল সুন্নি(৯৮%), এরপর রয়েছে শিয়া(২%)।[১১৪] বাংলাদেশের রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ-বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা এবং দেশটি হল ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পর বিশ্বের তৃতীয়-বৃহত্তম মুসলিম-সংখ্যাধিক্যের দেশ।[১১৫] এই অঞ্চলে সুফিবাদের সুদীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে।[১১৬] বাংলাদেশে মুসলিমদের বৃহত্তম সমাবেশ হয় তাবলিগ জামাত আয়োজিত বার্ষিক বিশ্ব ইজতেমায়, যা হজের পর মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জমায়েত।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

হিন্দু ধর্ম

হিন্দুধর্ম হল জনসংখ্যার দিক থেকে মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ;[১১৩] এদের অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু এবং কিছু অংশ হল সংখ্যালঘু নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশি হিন্দুগণ হল নেপাল ও ভারতের পর বিশ্বের দ্বিতীয়-বৃহত্তম হিন্দুধর্মীয় সম্প্রদায়। বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী সমভাবে ও বহুলভাবে বিস্তৃত, যারা আবাসিক ঘনত্বের দিক থেকে গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পাহড়ি এলাকায় সংখ্যাধিক। জনসংখ্যার দিক থেকে ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সম্প্রদায় হল মুসলিমদের পর ঢাকার দ্বিতীয়-বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়।

বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্ম

বৌদ্ধধর্ম হল দেশটির তৃতীয়-বৃহত্তম ধর্ম, শতাংশের দিক থেকে ০.৬ শতাংশ। আবাসিক ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশী বৌদ্ধগণ চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীদের (বিশেষত চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী) মধ্যে অধিক ও উপকূলীয় চট্টগ্রামে ব্যাপকসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করে। খ্রিষ্টধর্ম হল দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম, সংখ্যায় ০.৪ শতাংশ।[১১৭]

বাংলাদেশের সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। এতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও সকল ধর্মের মানুষের সমান স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।[১১৮] ১৯৭২ সাল থেকে, বাংলাদেশ হল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সাংবিধানিক-ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।[১১৯]

শিক্ষা

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমান। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৪১ শতাংশ।[১২০] ইউনিসেফের ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে পুরুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ।[১২১] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ২০০৯ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫২ শতাংশ। চার বছর পর ২০১৩ সালে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা ৭১ শতাংশ হয়।[১২২] ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে তা আরও বৃদ্ধি লাভ করে ৭২.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৯ শতাংশ। ২০০৭ এর তুলনায় সাক্ষরতার হার ২৬.১০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১০ সালে সাক্ষর নারী ছিল জনসংখ্যার ৫২.২ শতাংশ এবং পুরুষ ৬১.৩ শতাংশ। ২০১৬ তে সাক্ষর নারীর হার ৬৯.৯০ শতাংশে এবং সাক্ষর পুরুষের হার ৭৫.৬২ শতাংশে উন্নীত হয়।[১২৩] সরকার বাস্তবায়িত বিবিধ সাক্ষরতা কর্মসূচীর ফলে দেশে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।[১২৪] দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তিত বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছে।[১২৫] ২০১৮ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৯ শতাতম।[১২৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্টাটিসটিকস-২০১৮’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষার হার বর্তমানে ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশ।[১২৭]

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা তিন সারির এবং বহুলাংশে ভর্তুকিপুষ্ট। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বহু বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যয় সর্বাংশে বহন করে। সরকার অনেক ব্যক্তিগত স্কুলের জন্য অর্থায়ন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা খাতে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ১৫টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থায়ন দিয়ে থাকে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে আসছে। শিক্ষা বছরের প্রথম দিনের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন ক্লাসের বই তুলে দেয়ার ঐতিহ্য প্রবর্তিত হয়েছে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন পদ্ধতি প্রচলিত। প্রথমত সাধারণ পদ্ধতির স্কুলগুলোতে সরকারি পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়। এসব স্কুলে শিক্ষাপ্রদানের ভাষা বাংলা। দ্বিতীয়ত রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এগুলোতে পশ্চিমা পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। তুলনামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক হলেও উচ্চ মানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই স্কুলগুলো প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ত রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। শেষোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা। তবে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসায় ইত্যাদি সকল বিষয়ও পাঠ্য।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে ৩৭টি সরকারি, ৮৩টি বেসরকারি এবং দুটো আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বৃহত্তম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) প্রাচীনতম। এছাড়াও প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।[১২৮] ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসি-র একটি অঙ্গসংগঠন, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এশিয়ার ১৪টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। ফ্যাকাল্টির সদস্যবৃন্দ এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন।[১২৯] বুয়েট, রুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, বুটেক্স এবং ডুয়েট দেশের ছয়টি সরকারি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও বাংলাদেশে রয়েছে। তাদের মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ শুরু হয়। এর ফলে ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে শুরু করে। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮টি।[১৩০]

স্বাস্থ্য খাত

দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি দুরূহ সমস্যা যা স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে পরিচিত শিশুরা বিশ্ব ব্যাংকের জরিপে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।[১৩১][১৩২] মোট জনগোষ্ঠীর ২৬% অপুষ্টিতে ভুগছে।[১৩৩] ৪৬% শিশু মাঝারি থেকে গভীরতর পর্যায়ে ওজনজনিত সমস্যায় ভুগছে।[১৩৪] ৫ বছর বয়সের পূর্বেই ৪৩% শিশু মারা যায়। প্রতি পাঁচ শিশুর একজন ভিটামিন এ এবং প্রতি দুইজনের একজন রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে।[১৩৫]

তবে গত দুই শতকে মানুষের খাদ্যগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী: ২০৪০ গ্রাম দৈনিক) এবং সুষম খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে যার ফলস্বরূপ অকাল মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের গড় আয়ু ৭১ দশমিক ৬ বৎসরে (২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী) উন্নীত হয়েছে।[১৩৬] বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল এবং ১৩ হাজার কমিউনিটি হাসাপাতালে মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান অনেকাংশে উন্নীত হয়েছে। জন্মকালে শিশু মৃত্যু হার (২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী: হাজারে ৫৩ জন) ও মাতৃমৃত্যুর হার (২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী: হাজারে ১৪৩ জন) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।[১৩৭]

রাজনীতি এবং সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে এটি আইনত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ওয়েস্টমিনস্টার-ধাঁচের সংসদীয় প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠিত হয়। অতএব একটি সংসদীয় সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংসদের বৃহত্তম দলের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। এতে ৩৫০ জন সংসদ সদস্য (এমপি) থাকেন, যার মধ্যে ৩০০ জন এমপি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকী ৫০ জন এমপি নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ সদস্য তার নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। যদিও বেশ কিছু আইন সংসদ সদস্যদের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রস্তাবিত হয়েছে এবং সেগুলো আইনে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে। জাতীয় সংসদের সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার। উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিধান না থাকায় রাষ্ট্রপতির অবর্মানে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরকার পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদকে সাহায্য করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য একটি সরকারি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান যার ক্ষমতার মধ্যে সংসদে পাস হওয়া বিল আইনে স্বাক্ষর করা অন্তর্ভুক্ত। তবে সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিপ্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসরণ করতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট হলো দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর দুটি অঙ্গ যথা হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। বিচার বিভাগের প্রধান হলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, যিনি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। কাজ করেন। বিচার বিভাগের বিচারিক পর্যালোচনার ব্যাপক আওতা রয়েছে এবং সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এর আইনগত ভিত্তি রয়েছে। বিচার বিভাগের মধ্যে জেলা ও মেট্রোপলিটন আদালত অন্তর্ভুক্ত যেগুলো দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতে বিভক্ত। বিচারক সংকটের কারণে বিচার বিভাগে মামলা জট রয়েছে।

সরকার ব্যবস্থা

| পতাকা | লাল-সবুজ |

| প্রতীক | শাপলা |

| সঙ্গীত | আমার সোনার বাংলা |

| পশু | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |

| পাখি | দোয়েল |

| ফুল | সাদা শাপলা |

| বৃক্ষ | আমগাছ |

| ফল | কাঁঠাল |

| খেলা | কাবাডি |

| পঞ্জিকা | বঙ্গাব্দ |

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে।[১৩৮][১৩৯] বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার সরকার পদ্ধতি প্রচলিত। রাষ্ট্রযন্ত্রের তিনটি শাখা: সংসদ, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক কক্ষবিশিষ্ট। এতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য ছাড়াও নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আছে। প্রতিটি সংসদের নির্ধারিত মেয়াদকাল ৫ বছর। বাংলাদেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। এছাড়াও, জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব সব নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি চালু হয় যা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধনক্রমে সংবিধানে গৃহীত হয়। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ম জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনের পূর্বে কেয়ারটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হত। এ সময় সরকারি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ উপদেষ্টামণ্ডলীর মাধ্যমে। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সংবিধানে প্রবিধান রয়েছে। সংসদীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।[১৪০] ২০১১-এ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনপূর্ব নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি বাতিল করা হয়। আবার, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের ১৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতিদের অভিশংসন প্রথা চালু হয়। প্রধান বিচারপতিদের ইচ্ছে করলে সংসদ অভিশংসন করতে পারবে। আর ২০১৮ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়।[১৩৮][১৩৯]

রাষ্ট্রপতি এদেশের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান। তার সীমিত ক্ষমতা রয়েছে; কেননা কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে তিনি সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য। তবে সংসদ নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি "সরকার প্রধান" হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সংসদ সদস্য হতে হয়। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত এবং রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হলো বাংলাদেশ সচিবালয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীরা মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী পদমর্যাদায় বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। উপদেষ্টামণ্ডলী মন্ত্রী সভার বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকার গঠনের পরও প্রধানমন্ত্রীর চার জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন একজন স্থায়ী সচিব। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ৪১টি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বড় মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়, একাধিক “বিভাগ”-এ বিভক্ত। প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ নীতিমালা প্রণয়ন যা বিভিন্ন সংযুক্ত বিভাগ, সংস্থা, বোর্ড, কমিশন, একাডেমী প্রভৃতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির জন্য পৃথক কার্যালয় রয়েছে। ২০১১-এর হিসাবে দেখা যায়, সরকারি চাকরিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১১ লাখ ৮২ হাজার ৭৬৫। এর বাইরে শূন্যপদ রয়েছে প্রায় দেড় লাখ। কর্মরতদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার ৫২২, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭৩ হাজার ৩২১, তৃতীয় শ্রেণীর ৭ লাখ ৫৫ হাজার ৩১১ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬১১ জন।[১৪১]

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর দুটি স্তর রয়েছে যথা হাইকোর্ট ডিভিশন (উচ্চ আদালত বিভাগ) ও অ্যাপিলাত ডিভিশন (আপিল বিভাগ)। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। দেশের আইন-কানুন অনেকটা প্রচলিত ব্রিটিশ আইনের আদলে প্রণীত। তবে বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলো ধর্মভিত্তিক। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্কসমূহ